21,99 €

Mehr erfahren.

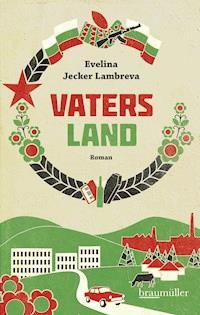

- Herausgeber: Braumüller Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Nach dem Verschwinden einer jungen Frau wird die ehemalige Sozialarbeiterin und Mitarbeiterin einer Opferberatungsstelle in eine Reihe merkwürdiger Ereignisse verstrickt. Erst verunglückt ein bekannter Gynäkologe tödlich, dann wird ein Psychiater ermordet. Es scheint, als hätte die verschwundene Rebecca etwas mit den Todesfällen zu tun. Magdalena beginnt in ihrer Vergangenheit zu graben und stößt auf ein prominentes Paar, das vor vielen Jahren um jeden Preis ein Kind haben wollte. In Evelina Jecker Lambrevas neuem Roman zeigt sich, dass Kinderwunsch und Kindeswohl auch im Widerspruch zueinander stehen können. Bei allen Chancen, die die künstliche Befruchtung bietet, bringt sie dennoch ethische Probleme mit sich, die im schlimmsten Falle zu einer Katastrophe führen können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 205

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

EVELINA JECKER LAMBREVA

IM NAMEN DES

Roman

KINDES

Inhalt

TEIL I MÜTTER

TEIL II DRACHEN

TEIL III TRÄUME

Danksagung

„Die Gerechtigkeit wohnt in einer Etage,zu der die Justiz keinen Zugang hat.“

Friedrich Dürrenmatt, aus „Justiz“.Roman. Diogenes, Zürich 1985.

TEIL I

MÜTTER

Kurz vor Mittag reißen aufgeregte Stimmen im Korridor Rebecca aus ihrer Arbeit. Im nächsten Augenblick klopft es an ihre Türe, und bevor sie „Ja“ rufen kann, steht schon ihre Mutter in Rebeccas Büro.

„Maman!“ Rebecca springt vom Stuhl hoch und starrt sie entsetzt an. „Warum verpisst du dich nicht endlich aus meinem Leben?!“

„Du Miststück!“, faucht ihre Mutter.

Das blonde Haar der Mutter ist zu einem kühnen, bewusst schief aufgerichteten Pferdeschwanz gebunden. Der marineblau leuchtende Haargummi aus Samt passt perfekt zu ihrem navyfarbenen Hosenanzug. Haselnussbrauner Lippenstift. Der Blick unter ihren hochgezogenen Brauen sprüht Wut, das Kinn zittert, die Stimme bebt drohend. Eine furchteinflößende Königin der Nacht, das ist ihre Mutter. Wie kann man bloß hübsch sein wie ein Engel – und gnadenlos wie Satan?

„Was bildest du dir ein? Dass du über mein Leben regieren kannst?“, zischt die Mutter.

„Das tue ich doch nicht! Du lässt mich nicht in Ruhe!“

„Ich werde nun jeden Tag vorbeikommen!“, brüllt ihre Mutter.

„Nein, das wirst du nicht!“ Auch Rebecca beginnt jetzt zu schreien.

„Ich werde jeden Tag hierherkommen, um dich daran zu erinnern, dass du eine Mutter hast! Solange wir beide leben, werden wir uns nicht los. Hast du das noch nicht begriffen, Rebecca?“, kräht die Mutter weiter.

„Lass mich endlich in Ruhe und geh … Geh jetzt“, hört Rebecca sich wie mit fremder Stimme flehen.

„Rebecca?“ Eine ihrer Arbeitskolleginnen steht plötzlich im Türrahmen. Ihre Stimme ist leicht verärgert. „Komm, ohne dich können wir nicht beginnen!“

„Oh, tut mir leid! Ist es schon elf?“, murmelt Rebecca.

„Schon lange vorbei“, erwidert die Kollegin vorwurfsvoll.

„Du Miststück!“, faucht die Mutter nochmals, laut genug, damit es auch die Kollegin hört.

„Hau ab! Weg mit dir!“ Rebecca greift nach ihrem Tablet, schiebt die Mutter unsanft zum Büro hinaus. Im Korridor dreht sich die Mutter um und verpasst ihr vor dem fassungslosen Blick der Kollegin eine donnernde Ohrfeige. Dann eilt sie davon.

Rebecca steht wie gelähmt da und sieht ihr nach. Sie schämt sich zu Tode. Eine Ohrfeige vor einer Arbeitskollegin … Rebeccas ganzes Leben ist ein unendlicher Horrorfilm. So viel steht fest. Alle in der Firma werden ihre Mutter kennenlernen, eine Sache, mit der sie früher nur gedroht hat. Wie lange werden sie das mitmachen? Und das ausgerechnet jetzt, wo Rebecca ihren ersten richtig guten Job bekommen hat. Ihr erstes eigenes Büro.

In der darauffolgenden Nacht kann Rebecca kein Auge zutun. Dabei hat sie morgen Geburtstag.

***

Es ist sechs Uhr in der Früh und noch dunkel. Heftiger Schneefall. Alles ist gefroren. Um diese Zeit sind auf dem kleinen Bahnhof auch sonst kaum Leute zu sehen. Rebecca weiß das, weil sie die morgendlichen Bewegungen an diesem Bahnhof schon lange beobachtet.

Deshalb kennt sie das gelbe Licht, das die hohen Lampen auf den Bahnsteig werfen, und die Stelle unweit des Wartehäuschens, wo sich dennoch jeden Morgen Schatten verstecken. Genau dort stellt sie sich hin, die Kapuze über den Kopf gestülpt, die Reisetasche in der Hand. Sie weiß, dass er den Zug um 6:12 Uhr nehmen wird, 1. Klasse. Sie weiß auch, dass die Spitze des Zuges, wo sich die 1.-Klasse-Waggons befinden, weit vorne ist, vom Bahnhofsgebäude unter dieser Witterung kaum zu sehen. Rebecca schaut auf ihre Uhr. Er kommt stets erst ganz kurz, bevor sein Zug einfährt. Heute aber hört sie bereits die Durchsage, die den gleich einfahrenden Zug ankündigt – und von ihm ist dennoch keine Spur. Gerade heute, kann das denn sein? Während sich Rebecca bereits beim Fluchen erwischt, erblickt sie ihn aber doch noch. Eben eilt er die Treppen herauf, dann im Laufschritt weiter über den eisigen Bahnsteig. Pünktlich wie eine Uhr fährt der Zug ein, und wie in einer seltenen Sternenkonstelltaion scheint auf einmal alles zu passen. Rebecca weiß: Wenn sie Pech hat, geht sie mit ihm. Es ist sehr glatt. Da rumpelt der Zug heran –

Jetzt! Rebecca rennt los, und dann hebt sie plötzlich ab, als könnte sie fliegen. Von oben sieht sie, wie sie mit ihm zusammenstößt, sieht, wie sie ihm mit beiden Armen einen derart wuchtigen Stoß versetzt, dass er im Nu mit einem Bein über der Bahnsteigkante ist. Sie schaut zu, immer noch aus der Luft, wie er vergeblich versucht, die Balance zu halten, mit den Armen rudert, taumelt, wie er stürzt, bevor der vorbeirollende Zug die Arbeit des Gerechten tut und ihn einfach … auslöscht. Und nicht nur ihn. Auch etwas in Rebecca muss gerade ausgelöscht worden sein, denn als sie das nächste Mal etwas bewusst wahrnimmt, ist es schon ein anderer Bahnhof: der von Zürich.

Nicht daran denken, was passiert ist. Du kannst eh nichts rückgängig machen, sagt der Schmerz. Du musst endlich alles wiedergutmachen. Für dich selbst. Für niemand anderen. Der erste Schritt ist getan.

Rebecca versucht abzuschalten. Der Bahnhof in Zürich ist voll von Reisenden. Geschäftsleute sputen sich an ihr vorbei, Pendler strömen zu den Rolltreppen, laute, aufgeregte Touristengruppen. Ganz anders als auf dem kleinen Bahnhof vor … wie lange ist es her? Es kann sich nur um wenige Stunden handeln. Fast alle Plätze an den Tischchen vor den Bahnhofsbistros sind besetzt. Seltsame Leute, die heute unterwegs sind. Vielleicht war es schon immer so, nur fällt es ihr heute besonders auf. Nicht daran denken, weitermachen!, befiehlt der Schmerz.

Rebecca schlängelt sich durch die Menschenmenge in der Bahnhofshalle, vorbei an einer Seniorengruppe, die die Gesichter von Meeresungeheuern trägt. Ein Mann mit Karpfenmaul lacht überheblich, sein Gesprächspartner mit Robbenfigur und einem Seehundschnauzer guckt ihn verlegen an und stößt versehentlich gegen einen kleinwüchsigen Oktopus-Mann mit riesigen, blutunterlaufenen Glubschaugen, dessen Gesicht sofort zu Vorwurf und Empörung wird. Alle schauen plötzlich feindselig um sich. Wie schrecklich. Der Bahnhof ist voll von Dürrenmatt’schen Romanfiguren. Rebecca weicht der Gruppe mit einiger Mühe aus, die für sie Überheblichkeit atmet, als wären diese alten Leute irgendwie einzigartig. Als befände sich der Mensch nicht in einem konstanten Wettrennen mit dem Tod. Das vergessen sie alle: Am Schluss krepiert jeder; machtlos, miserabel und jeder Einzelne für sich allein. Bis dorthin reicht die aberwitzige Lüge des Lebens. Am liebsten würde Rebecca sie alle auslöschen.

Dann wartet sie an den Ticketschaltern, bis sie endlich an die Reihe kommt. Soll sie nicht doch wieder nach Hause gehen? Nix da!, sagt der Schmerz. Jetzt musst du konsequent sein.

***

Als Rebecca in Mannheim aus dem Zug steigt, ist es schon Nachmittag. Sie wird den Rest des Tages in einem kleinen Hotel verbringen. In der Nacht kann sie wieder nicht schlafen. Bilder überfluten sie. Abendliches Joggen, der Kleine See bei ihr zu Hause. Zurückgestutzte Kastanienbäume, die ihre Äste im Winterschlaf wie die Krallen von Drachen in die schwarze Luft recken. Ihre Drachenallee. Menschen sind Drachen, die ihre Flügel verloren haben. Zwezdan.

Auch am nächsten Tag heißt es: früh aufstehen. Rebecca verlässt das Hotel und tritt in dichten Nebel, der alles in eine weißliche Decke hüllt. Sie zieht ihren schwarzen Regenponcho über den Mantel, legt die Plastikhandschuhe an und macht sich auf den Weg. Im Morgengrauen wirkt Mannheim verschlossen und in sich gekehrt.

Ihr Ziel liegt nicht weit vom Bahnhof. Komm, ich führe dich, meldet sich der Schmerz wieder. Die dunklen Gebäude links und rechts stehen wie Wächter entlang der geraden Straße. In einer anderen Welt duften die Bäckereien nach frischem Brot. Die ersten Fahrradfahrer sind schon unterwegs, die Straßenbahnen aber noch halbleer. Dort wankt ein verspäteter Nachtschwärmer auf die Haltestelle zu. Da treten Schichtarbeiter aus ihren Betrieben heraus.

Rebecca erstarrt vor einer Litfaßsäule. Aus einem riesigen Plakat blickt eine schwarz-weiße Marilyn Monroe mit sehnsuchtsvollen Augen auf sie herab. Eine echte Narzisse in menschlichem Körper war diese Frau. Wie Rebeccas Mutter. Narzissen waren eine Zeit lang ihre liebsten Frühlingsblumen und machten auch für Rebecca einen markanten Teil ihrer Kindheit aus. Rebecca erinnert sich an eine Geburtstagsparty ihrer Mutter. Rebecca ist etwa fünf Jahre alt. Ein in die Jahre gekommener Anwalt bringt der Mutter einen Strauß aus hundert Narzissen, so groß, dass der Mann selbst dahinter fast verschwindet, als er die Villa am See betritt. Er habe lange überlegt, welche Blumen am besten zur Mutter passen würden, sagt er, als er ihr den Strauß überreicht. Mutter ist entzückt. Rebecca sieht zum ersten Mal in ihrem Leben Narzissen, und am Ende erkennt auch sie ihre Mutter in ihnen wieder. Der Mutter gefällt der duftende Strauß so gut, dass sie danach Gärtner kommen lässt, die die gesamte Gartenfläche auf der Seeseite der Villa bis unten zum Bootshaus hin mit verschiedensten Narzissen bepflanzen. Im nächsten Frühling ist der Garten ein goldenes, sanft duftendes Meer. Da auch Rebecca sich in die Narzissen verliebt hat, will sie unbedingt wissen, wie sie alle heißen. Daraufhin bestellt Herminija nochmals einen der Gärtner, der dann mit ihnen beiden durch den Narzissengarten schreitet und jede Sorte beim Namen nennt. Herminija schreibt sie alle auf. Rebecca weiß jetzt auch, wie die Narzisse heißt, in der sie ihre Mutter wiedererkennt. Ihre kurzen, goldblonden Locken stehen auf ihrem Kopf wie die Blütenblätter, ihr kokettes Gesicht mit den vollen Lippen und den Halbmondaugen strahlt wie der breit geöffnete Blütenkelch der großkronigen Narzisse, deren Name „Carlton“ lautet.

Ein paar Jahre später lässt die Mutter alle Narzissen entsorgen, weil sie findet, sie blühten zu kurz, böten bis zum See hinunter einen jämmerlichen Anblick. Als Rebecca das hört, weint sie los. Sie will nicht, dass die Narzissen verschwinden. Aber ihre Mutter hört nicht auf sie. Das tut sie nie. Damals nicht und heute nicht. Rebecca bittet Herminija, aber auch sie kann nicht helfen. Als die Gartenarbeiter mit ihrem Bagger auftauchen und die Erde aufwühlen, ihre Schaufeln die Wurzeln der Narzissen verschlingen, ist Rebecca an ihre erste Beerdigung erinnert, auf der sie erst kurz zuvor war. Nun sieht der ganze Garten aus wie das offene Grab von Frau Müller. Rebecca ist untröstlich. Tagelang weint sie um die gestorbenen Narzissen. Ihre Mutter nennt sie eine Heulsuse, danach verabschiedet sie sich für eine Geschäftsreise. Mit den Bonsais und den chilenischen Stachelbäumen, die die Narzissen ersetzen, kann sich Rebecca nicht anfreunden. Jetzt sieht der Garten jeden Tag aus wie ein Friedhof. Und weil sie die Narzissen nicht und nicht vergessen kann, beginnt sie sich einzureden, dass die Narzissen doch nicht so schön waren, wie sie geglaubt hat, dass sie tatsächlich, wie ihre Mutter gesagt hat, zu kurz blühten. Heute mag Rebecca keine Narzissen mehr.

Und jetzt sticht ihr Marilyn Monroe in die Augen wie eine Carlton-Narzisse … Komm jetzt, beeil dich, ruft der Schmerz, und Rebecca schaut auf die Uhr. Dann läuft sie hinter ihm her, sieht und hört erst gar nichts mehr.

Um sieben Uhr sieht sie Licht aus dem Sprechzimmer drängen. Er beginnt immer so früh, das weiß sie, obwohl der erste Patient erst um acht kommen wird. Rebecca stellt ihre Reisetasche vorsichtig und still im Wartezimmer ab. Dann nimmt sie das Springmesser heraus und klopft in ihren schwarzen Plastikhandschuhen laut an seine Tür. Kein Wort. Kein Wort sagt sie, als er seine Tür öffnet. Dafür spürt sie, wie leicht die Klinge durch seinen Hals rutscht, als würde er gar keinen Widerstand bieten. Auch als er bereits am Boden liegt und sich nicht mehr bewegt, kann sie nicht aufhören, weiter auf ihn einzustechen.

Du Verbrecher, hört sie sich selbst noch zu seinem leblosen Körper sagen, als sie sich am Invaliden-WC des Hauptbahnhofs wiederfindet. Sie versucht sich zu sammeln und öffnet die Reisetasche, in der nun ein blutbesudelter Poncho und die Plastikhandschuhe zu einem kleinen Bündel gerollt liegen. Dann wäscht sie den Regenschutz, die Handschuhe, das Messer und ihre Hände. Anschließend bestreut sie alles mit dem Natron, das sie mitgebracht hat, reibt es ein und spült mit viel Wasser nach. Den Poncho, das Messer und die Handschuhe packt sie in ein Reise-Necessaire.

Jetzt ist endlich Zeit durchzuatmen. Die paar Minuten gönnt sie sich – auch, weil sie schon längst weiß, was sie als Nächstes tun wird.

***

„Mama?“ Maya stupste sanft gegen die Hand ihrer Mutter, die im Bett lag und mit halb geöffnetem Mund tief zu schlafen schien. Es kam ihr merkwürdig vor, dass ihre Mutter jetzt noch schlief.

Die alte Frau schrak auf, erbebte leicht am ganzen Körper und öffnete die Augen.

„Mama, ich bin schon da!“, lächelte Maya sie an und stellte die Einkaufstüte mit Babybananen, Mandarinen, Kiwis und Orangensaft auf den Boden. „Hier habe ich alles, was du wolltest.“ Sie öffnete den kleinen Kühlschrank und begann, die Früchte einzuordnen.

„Schön …“, antwortete die Greisin.

Als sie nichts Weiteres sagte, drehte Maya sich um und sah, dass Tränen auf die eingefallenen Wangen ihrer Mutter tropften.

„Stimmt etwas nicht?“ Maya machte den Kühlschrank zu und trat ans Bett.

„Frau Mettler ist heute Nacht gestorben …“, sagte die Mutter vor sich hin starrend.

Erst jetzt bemerkte Maya, dass das Bett der Zimmernachbarin leer und ihr Platz geräumt war. Frau Mettler war die Mutter eines Frauenarztes gewesen, den Maya schon viele Jahre kannte. Seit ihre beiden Mütter vor drei Jahren ins selbe Pflegeheim gekommen waren und sogar zufällig das Zimmer teilten, waren Maya und der Frauenarzt, Benjamin Mettler, einander wieder öfter begegnet.

„Frau Mettler ist gestorben?“

„Ja … Am Mittwoch kam Marianne und eröffnete ihr, dass Benjamin auf dem Weg zur Arbeit unter einen Zug geraten sei.“ Die Mutter griff nach einem Papiertaschentuch aus der Box auf der kleinen Kommode neben ihrem Bett.

„Was? Benjamin? Unfassbar …! Wie ist das passiert?“

„Es war noch sehr früh, und der Bahnsteig ist offenbar eisglatt gewesen. Er muss ausgerutscht sein. Es gab ein paar Leute, aber die waren zu weit entfernt, um es mitzubekommen … Der arme Benjamin und jetzt auch noch Vreni“, schluchzte die Mutter wieder los.

Maya setzte sich ans Bett und nahm ihre Hand.

„Vreni hat nur noch geweint, seit sie das erfahren hatte“, sagte die Mutter durch ihre immer heftigeren Tränen. „Nichts gegessen, nichts getrunken – und heute früh war sie tot. Nur zwei Tage nach Benjamin. Die arme Marianne, die armen Kinder … ich mag gar nicht daran denken.“

„Ich werde Marianne anrufen. Wir wollen uns schon seit Ewigkeiten mal wieder treffen. Wie traurig, dass Benjamins Tod der Anlass sein wird“, sagte Maya mehr zu sich. „Ich hoffe, sie kommt mit der Situation zurecht.“

Die alte Frau erhob sich vom Bett, und Maya half ihr, sich umzuziehen.

***

„Opferschutzverein Victima, Jakob, guten Morgen …“

Es war kurz vor acht. Maya saß mit dampfender Kaffeetasse an ihrem Pult und bereitete sich für die Freitags-Teamsitzung vor. Die Tischlampe störte sie, das kalte Licht stach ihr in die Augen. Es geschah nicht oft, dass sie schon um diese Zeit jemand anrief.

„Kantonspolizei. Wallenstein mein Name. Guten Morgen, Frau Jakob!“, dröhnte eine tiefe Männerstimme an ihr Ohr.

Auch das noch. Victima arbeitete selten mit der Polizei zusammen – der Anruf konnte nur bedeuten, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Maya ging wie automatisch die Namen durch, die sie gleich erwartete. Achermann, Dietrich, Mustafa, Yovanković, Barenzi, Alexandrovna …

„Sind Sie zuständig für Rebecca Leuenberger, geboren 17.02.1991?“, fragte der Polizist streng.

„Ja, das bin ich … Ist etwas … was … was ist denn passiert?“

Sie verschluckte sich fast. Die Worte blieben ihr in der Kehle stecken.

„Rebecca Leuenberger ist verschwunden. Seit circa zehn Tagen. Wann war sie zuletzt bei Ihnen?“, holte die kräftige Stimme des Polizisten sie zurück.

„Vor etwa zwei Wochen. Sie hätte letzte Woche wieder kommen sollen, ist jedoch unabgemeldet nicht erschienen … Ich habe zwei Mal versucht, sie anzurufen, aber ich glaube, ihr Handy war ausgeschaltet, und sie hat auch nie zurückgerufen. Ich kenne sie noch eher wenig. Sie ist neu bei uns.“

„Die Nachbarn haben uns kontaktiert. In Frau Leuenbergers Wohnung brannte Tag und Nacht Licht, sie selbst hat aber schon seit längerer Zeit niemand mehr gesehen“, erklärte Wallenstein.

„Und wie kommen Sie auf mich? Woher wissen Sie, dass Frau Leuenberger zu mir kommt?“ Maya wurde ein wenig aufgebracht, sie konnte es nicht unterdrücken.

„Wir waren in ihrer Wohnung. Beim Rundgang haben wir ein Terminkärtchen mit Ihrem Namen gefunden. Haben Sie eine Idee, wo sich die Dame aufhalten könnte?“

„Nicht, dass ich wüsste …“

„Könnte es sein, dass sie einfach nur verreist ist?“

„Keine Ahnung. Mir hat sie nichts davon gesagt.“

„Hat sie nicht gearbeitet?“

„Doch. Für eine IT-Firma, aber meist im Home-Office, soweit ich weiß.“

„Frau Jakob, darf ich Sie bitten, eine Vermisstenmeldung aufzusetzen? Frau Leuenberger hat angeblich keine Angehörigen, die das tun könnten.“

„Ihre Mutter lebt in Zürich. Sie sollte auch Leuenberger heißen. Rebecca meidet den Kontakt zu ihr, aber vielleicht weiß sie trotzdem etwas?“ Maya knipste die Tischlampe aus. Das penetrante Licht war nicht zum Aushalten.

„Gibt es sonst noch jemanden, der etwas wissen könnte?“

„Mir ist niemand bekannt.“

„Besteht Ihrer Meinung nach Selbstmordgefahr?“

„Ich hatte nicht das Gefühl, sie könnte sich etwas antun. Wenn etwas Schlimmes passiert ist, dann hat das wahrscheinlich mit ihrer Mutter zu tun. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen“, erwiderte Maya verstört.

„Okay. Dann habe ich vorerst keine weiteren Fragen. Könnten Sie die Vermisstenanzeige abgeben, Frau Jakob?“

„Natürlich, bitte schicken Sie mir das Formular. Ich kümmere mich gleich darum.“

„Danke für Ihre Mitarbeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie das machen.“

Sie verabschiedeten sich. Nur Augenblicke später meldete Mayas Handy den Eingang des Formulars. Maya holte die Akte „Rebecca Leuenberger“, öffnete die Mail und begann das Formular auszufüllen.

Name: Rebecca Leuenberger. Geschlecht: weiblich. Geburtsdatum: 17.02.1991. Heimatort/Nationalität: Schweiz. Namen und Vornamen der Eltern: Vater Leuenberger, Vorname mir unbekannt, verstorben, Mutter Leuenberger, Vorname mir unbekannt. Die Adresse. Dann – Größe: ca. 1,65 m. Gewicht: 50 kg. Statur: schlank. Haare (Farbe, Länge, Schnitt): Blondbraunes, schulterlanges Haar, Stufenschnitt. Bekleidung: Beim letzten Gespräch bei mir ein dunkelbraunes Longshirt mit der Abbildung eines Drachen, schwarze Winter-Leggings, grauer Kunstpelzmantel mit Kapuze. Besondere Merkmale: sehr helle Haut, blaugrüne Augen. Gemütsverfassung: Zum Zeitpunkt des Verschwindens unbekannt. Abgängig von zu Hause seit ca. 15.02.2016, wahrscheinlich unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da nicht im Besitz eines Führerscheins.

Maya klickte auf „Senden“ und schaute aus der Balkontür. Auf der Straße war es neblig, halbdunkel und nass.

***

Kaum öffnete Maya am nächsten Tag die Augen, überfiel sie sofort wieder diese beklemmende Stimmung, die sich bei ihrem gestrigen Telefonat mit der Polizei eingestellt hatte. Sie presste die Augenlider zusammen, als könnte sie dem schrecklichen Ohnmachtsgefühl entfliehen, und drehte sich im Bett um. Für einen Samstagmorgen war es zu früh. Sie wollte nicht um halb acht aufstehen, vor allem nach einer fast schlaflosen Nacht.

Rebecca Leuenberger wollte ihr nicht aus dem Kopf. Noch im 21. Jahrhundert lebten Frauen gefährlich. Es konnte … alles passiert sein, wie man aus den regelmäßigen Schreckensmeldungen in den Zeitungen wusste. Rebecca war eine schüchterne junge Frau, lebte allein. Dass sie mit jemandem durchgebrannt oder einfach weggelaufen sein könnte, kam Maya unwahrscheinlich vor. Sie erinnerte sich an ihre erste Begegnung. Es war ein sonniger Wintermorgen gewesen, als Maya Rebecca Leuenberger im Wartezimmer der Victima begrüßt hatte, wo sie seit ihrer Pensionierung ehrenamtlich als Opferhelferin arbeitete. Rebecca verzauberte sie sofort mit ihrer Schönheit und mit ihrem Lächeln. Als die beiden Mayas Büro betreten hatten, wählte Rebecca den Ledersessel mit Aussicht auf den gegenüberliegenden Hausberg und seine verschneite Bergspitze. Den prächtigen Sonnenaufgang über dem See, das eindrückliche Stimmungsbild mit seinem Farbenspiel an jenem Morgen, auf das man durch das andere Fenster blicken konnte, schien Rebecca Leuenberger gar nicht zu bemerken.

Ich versuche meiner Mutter zu entfliehen, hatte die junge Frau mit gesenktem Kopf gesagt. Als sie den Blick wieder hob, heftete er sich an das Gemälde über Mayas Schreibpult. Ein gerahmter Druck von Edvard Munchs „Asche“, eine Reproduktion, die Maya vor Jahren in Oslo gekauft hatte. Eine Frauenfigur stand aufrecht und wie gelähmt in ihrem weißen, aufgeknöpften Kleid da, hatte die Hände über den Kopf geschlagen und schaute konsterniert ins Leere, im Rücken einen bedrohlichen, dunklen Wald. Sie schien nicht mehr weiterzuwissen. Links von ihr kauerte ein Mann, der sich anscheinend verstecken wollte, Kopf und Gesicht zwischen den Händen verborgen. Das Gemälde vermittelte das starke Gefühl eines schicksalhaften und ungewollten Abschieds, einer unausweichlichen Trennung, zu der keine der beiden Figuren bereit schien.

Maya bemerkte, dass die junge Frau den Blick nicht von diesem Bild lösen konnte, ihre Augenbrauen zusammengezogen in einer Mischung aus Neugier und Misstrauen. Ob sie das Bild irritieren würde, unterbrach Maya das Schweigen. Nein, keineswegs, schüttelte Rebecca den Kopf. In einem neuen Raum oder in Situationen, die sie zum ersten Mal erlebe, würde sie immer einen beliebigen Gegenstand auswählen, auf den sie sich dann konzentrieren könnte, um anzukommen, erklärte sie. In diesem ersten Gespräch schaute Rebecca Maya kaum in die Augen. Wenn sie es tat, waren es kurze und intensive Blicke. Ihr Gesicht war blass, die großen blaugrünen Augen schimmerten wie Polarlichter unter ihren zarten, hellen Brauen. Sie berichtete Maya auf deren Nachfragen hin, dass sie studiert hätte, jetzt im IT-Support arbeiten würde, Single sei, aber gern einen Partner hätte, Filme und Computerspiele lieben würde, bastle, male, jogge, viel lese; und dass sie versuche, sich vor ihrer Mutter zu retten. Ihre Stimme klang bestimmt, fast schroff, sobald sie die Mutter erwähnte. Rebecca erkundigte sich über das Angebot von Victima und sagte, sie brauche jemanden zum Sprechen, jemanden, der ihr zuhöre und ihr helfe, sich vor ihrer Mutter zu schützen. Sie wolle nur, dass die andauernde Flucht vor ihrer Mutter irgendwie ein Ende nehme. Denn die Mutter terrorisiere sie systematisch. Das Wechseln der Handynummer helfe nicht, ihre Mutter habe neue Nummern noch immer herausgefunden. Wenn nicht, riefe sie einfach bei Rebecca in der Arbeit an. In der Firma könne sie nicht darüber sprechen, wie es um sie und ihre Mutter stehe. Rebecca schäme sich zu Tode und habe Angst, ihre Stelle zu verlieren. Speziell jetzt, wo sie endlich ihren Traumjob gefunden habe – ihre Mutter habe ihr bereits damit gedroht, an ihrem neuen Arbeitsplatz aufzukreuzen. Über mehrere Umzüge hinweg habe die Mutter sie immer wieder ausfindig gemacht. Sogar frühere Arealverbote durch die Polizei hätten nicht geholfen. Die Mutter zahle die Bußgelder und stalke sie ungestört weiter. Sie habe Geld wie Heu, die paar Strafen seien nie ein Problem für sie gewesen.

Maya hatte versucht, ihr Mut zu machen, erklärt, dass sich sicher eine Lösung finden ließe und sie sich gern Rebeccas Sache annehmen würde. Maya hatte das Gefühl, dass die beiden einander schnell sympathisch gewesen waren und dass die Chemie zwischen ihnen gestimmt hatte. Der Beweis dafür waren die Briefe, die ihr Rebecca zwischen ihren Begegnungen immer wieder schrieb. Inzwischen hatte Maya mehr Briefe von Rebecca, als sie sie persönlich zu Gesicht bekommen hatte. Rebecca hatte ein so starkes Bedürfnis, sich mitzuteilen, dass die Sitzungen nicht ausreichten, alles loszuwerden. Maya hatte ihr angeboten, ihre Mutter anzurufen und sie zu einem gemeinsamen Gespräch einzuladen, aber Rebecca hatte das vehement abgelehnt. Auch Mayas wiederholten Vorschlag, psychotherapeutische Hilfe anzunehmen, wies sie zurück.

Maya machte endgültig die Augen auf. Es hatte keinen Zweck zu grübeln. Jetzt war geduldiges Warten angesagt, bis sich die Polizei wieder meldete. Ihr Dackel Samson regte sich gähnend in seinem Hundebett, tapste heraus und zeigte sich mit wedelndem Schwanz bereit, Maya in den Tag zu folgen.

Sie schlüpfte ins Hauskleid, ließ einen doppelten Espresso aus der Maschine und setzte sich an den Küchentisch gegenüber der Fenstertür zu ihrem Wintergarten. Samson platzierte sich unaufdringlich zu ihren Füßen. Ein sanftes Lichtstrahlenbündel fiel auf die Skulptur neben der Glastür. Ein Mädchen, das auf einem Sockel saß und in ein Buch vertieft war. Da sein Kopf mit steinernen Rosen bedeckt war, hatte Maya es zuerst „Rosenmädchen“ genannt, bevor sie ihm irgendwann den Namen Alexandra gegeben hatte.

Zwei weiße, verwelkte Orchideenblüten lagen auf dem Buch des Rosenmädchens. Mayas Arbeitskollegin Agnes hatte ihr die Orchideen zum Geburtstag geschenkt, die Maya dann zwischen dem Rosenmädchen Alexandra und der Glastür platziert hatte. Agnes konnte natürlich nicht wissen, dass die Orchideen Maya nicht mochten. Nun wachten sie über dem Rosenmädchen und starben langsam dahin. Es passte. Maya hatte keine Kinder, obwohl sie sich immer welche gewünscht hatte. Sie trank einen Schluck Kaffee, stand auf, um die verwelkten Blüten von Alexandras Buch zu entfernen, und versuchte den Gedanken zu verscheuchen. Sie war inzwischen Mitte sechzig. Es hatte keinen Sinn, einer Tochter nachzutrauern, die sie nie hatte und ganz sicher nie haben würde. Im Wintergarten ließ sie den Blick zum Grundstück ihrer Nachbarn wandern. Draußen war es trüb und feucht. Sie beobachtete verstohlen den gefrorenen Weiher. Soeben waren zwei Elstern aufs Eis gehüpft. Sie sahen aus wie unbeholfene Schlittschuhläufer. Als das Bild eines kleinen Mädchens vor ihren Augen auftauchte, ging Maya zügig duschen. Die Glockenuhr schlug kräftig neun Mal.