20,99 €

Mehr erfahren.

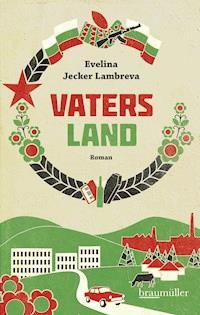

- Herausgeber: Braumüller Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

In Mailand stellt eine berühmte Schweizer Schriftstellerin ihren neuen Kriminalroman vor. Während der Veranstaltung steht ein Mann aus dem Publikum auf und behauptet, die Schriftstellerin habe seine Biografie gestohlen und seine persönliche Geschichte erzählt. In dem darauf folgenden Skandal droht er mit einer Klage, besucht immer wieder Veranstaltungen, stalkt sie und will herausfinden, warum sie das getan hat. Die Schriftstellerin kann sich das alles nicht erklären, sie kennt den Mann nicht, lässt sich aber auf ein Gespräch mit ihm ein. Die beiden gehen eine Liaison ein und verlieben sich sogar ineinander. Durch die Nähe kommen sie der Wahrheit immer mehr auf die Spur und entdecken Unglaubliches. Eine dicht erzählte Geschichte mit einem erstaunlichen und nicht erwarteten Ende.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

MEIN NAME IST MARCELLO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DIE RÜCKKEHR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IN LUGANO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AUF BEIDEN SEITEN DER GRENZE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

EIN AUGUSTABEND AM LAMBRO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

EPILOG

DANKSAGUNG

„In each of us there is another whom we do not know …“

C. G. Jung.

MEIN NAME IST MARCELLO

1.

Der Ansturm war so groß, dass die Türsteher Mühe hatten, Fabiana Bianchis Verehrer am Eindringen in den schon übervollen Saal zu hindern. Die Meisterin des Kriminalromans stellte ihr neues Buch „Mein Name ist Marcello“ vor. Fabiana Bianchi hatte sich längst an ihren beneidenswerten Ruhm gewöhnt, diesmal jedoch bebte sie vor Aufregung wie bei ihrer allerersten Buchpräsentation. Sie war flatterig und aufgewühlt zugleich.

Fabiana Bianchi schaltete ihr Mikrofon ein. Mit leicht zitternder Stimme begann sie zu lesen.

Mein Name ist Marcello. Marcello-Gino, um genau zu sein. Schon während der Schwangerschaft stritten sich meine Eltern andauernd darüber, wie sie mich nach der Geburt nennen sollten. Mein Vater bestand auf den Namen Marcello, meine Mutter aber wollte, dass ich Gino hieße. Kurz bevor ich das Licht der Welt erblickte, wurde der Namensstreit derart heftig, dass meine Großmütter zu Hilfe kommen mussten. „Dann nennt ihn doch einfach Marcello-Gino“, riefen die beiden im Duett und hauten auf den Tisch. Man muss wissen, meine Großmütter verstanden sich – ganz im Gegensatz zu meinen Eltern – so ausgezeichnet, dass ihnen ein Blick genügte, um sich miteinander abzustimmen. Doch selbst diesem ansonsten unschlagbaren Tandem gelang es nicht, den Krieg meiner Eltern zu beenden.

Ich wuchs auf in einem Dauerkriegszustand zwischen einem Teufel und einem Engel. Der Teufel war laut, fahrig, ungehalten und gewalttätig. Er hieß Mutter. Der Engel war ruhig, besonnen, fleißig und gutmütig. Er hieß Vater. Der Teufel beschuldigte den Engel auf Schritt und Tritt für alles Mögliche, was im Hause nicht gut lief. Wenn der Engel beharrlich versuchte, den Teufel zufriedenzustellen, wurde der Teufel jähzornig. Da dauerte es nicht lange, bis der Teufel seinen Hausschuh auszog und auf den Kopf des Engels einschlug. Geduldig, wie mein Vater war, verlor er nie die Nerven. Er lachte und versuchte, die Szenen ins Lustige zu ziehen. Wenn es ihm nicht gelang, verschwand er oft für eine Weile. Ich stand am Fenster, schaute ihm nach, die Fäuste in den Hosentaschen geballt, knirschte mit den Zähnen und stellte mir vor, wie ich dem Teufelsweib die Kehle durchbiss.

Auch im Quartier stiftete der Teufel Intrigen und Streit. Die anderen Frauen hassten sie dafür, aber das war meiner Mutter egal. Eigentlich waren ihr alle egal, auch unsere Familie. Sie fürchtete einzig ihren Schwiegervater, meinen Großvater, denn der war als Einziger noch lauter und noch gewalttätiger als sie. Wenn die beiden Krach hatten, zögerte er nicht lange, ohrfeigte sie und drohte ihr, einen Exorzisten zu holen, um ihren Teufel auszutreiben – und meinte das auch so. Im Gegensatz zu ihm glaubte sie nicht an den Teufel; ebenso wenig an Gott. Sie glaubte an gar nichts.

Ausgehend vom Streit um meinen Namen nannte meine Mutter mich also Gino, mein Vater rief mich Marcello. Als sei ich zwei unterschiedliche Wesen, und nicht eines. So fühlte ich mich auch: gespalten zwischen Teufel und Engel.

Eines Tages verwandelte sich Vater, der in der Dorfschule als Lehrer tätig war, tatsächlich in einen Engel. Man fand ihn erhängt im Abstellraum neben dem Lehrerzimmer. Damit er im Jenseits ein Zuhause habe, strengte ich mich nun doppelt an, ständig in meinen Vorstellungen den Himmel über meinem Kopf festzuhalten wie eine Tafel. Ich hatte Vater geliebt, und meine gedankliche Arbeit für seinen Himmel beschäftigte mich so sehr, dass ich darüber sogar aufhörte, die anderen Kinder zu quälen. Vater wäre sicher sehr enttäuscht gewesen, hätte er gesehen, wie ich die Knirpse drangsalierte.

Mein Name ist Marcello. Ich weiß, dass ich nicht weiß, wer ich bin. Es ist, als vereinigte ich das Teuflische meiner Mutter mit dem Engelhaften des Vaters, aber ohne, dass diese beiden Hälften jemals so richtig zueinanderfinden konnten. Von meiner Kindheit weiß ich nicht mehr viel, aber die Spaltung, die trage ich in mir bis heute …

2.

Fabiana Bianchi schob das Mikrofon leicht zur Seite, schloss das Buch, verschränkte ihre Hände darüber und schaute ins Publikum. Sie nippte an ihrem Wasserglas, das links neben der Vase mit den prächtigen weißen Rosen stand, und strich mit einem Blick über die Anwesenden. Einige betrachteten sie prüfend, andere schienen über das Gehörte nachzudenken und ließen dabei ihre Augen über die ausgestellten Gemälde von Picasso, Kandinsky und Miró gleiten. Wieder andere blätterten schweigend in dem Buch, das sie bereits bei ihrer Ankunft erstanden hatten. Die Saalbeleuchtung war wohltuend gedämpft, die Dekorateure hatten sich um viel Grün bemüht. Weiß, hellrosa, rot und gelb blühende Kamelien in schweren Vasen verströmten Ruhe und Behaglichkeit. Ausreichend warm war der große Saal der Bildergalerie Fortissimo an diesem kalten Januartag ebenfalls.

Fabiana Bianchi suchte fieberhaft in den Blicken, versuchte, an den Gesichtern, der Mimik vor allem der Zuhörer in den ersten Stuhlreihen abzulesen, welche Wirkung das Vorgetragene hervorgerufen hatte. Ihre Erfahrung als Schriftstellerin hatte sie gelehrt, dass das genaueste Barometer dafür, wie ein Buch aufgenommen werden würde, die Reaktion der Leser bei Buchvorstellungen war.

Die Handlung ihres neuen Romans spielte in der Region Mailand, darum hatte Fabiana beschlossen, die erste öffentliche Präsentation nach der Premiere im heimatlichen Tessin solle hier stattfinden. Die Reserviertheit des schweizerischen Lesepublikums bei Buchpremieren und Lesungen war ihr bekannt. Dort begegnete sie zu Beginn meist erwartungsvollem Schweigen, dann lauschten die Anwesenden konzertiert ihrer Lesung, und als sie das Buch schloss, wurde zustimmend mit dem Kopf genickt und gelächelt. Warum reagierte aber hier niemand? Warum kam gerade von den ansonsten so temperamentvollen Italienern keinerlei Resonanz? Nichts. Sie schwiegen, als hätten sie sich abgesprochen. Mochten sie ihren neuen Roman nicht? „Mein Name ist Marcello“ war in keinerlei Hinsicht ein Kriminalschmöker wie ihre bisherigen Bücher. Hier spielte die Hauptrolle kein Ermittler, sondern die Not. Verstörte das Publikum die Geschichte Marcellos, der aus dem ausgedachten Örtchen Verdice nahe Milano stammte? War es ein Problem, dass es hier keinen Stardetektiv gab, der sich am Ende als Mörder herausstellte, sich in die Mörderin verliebte oder doppeltes Spiel trieb? Fabiana war ratlos. Das hartnäckig schweigende Publikum stürzte sie in solche Verunsicherung, dass sie nun gar rot wurde. Jeden Moment würden die Leute aufstehen und gehen. Das war jetzt ihre größte Sorge. Niemand würde sich zum Cocktailempfang des Verlegers bequemen. Kein Fernsehsender, keine Radiostation würde um ein Interview anfragen.

Dieses hier war in der Tat das zurückhaltendste Publikum, das sie je erlebt hatte. Was war denn da los? Ein älterer Herr mit Brille stand in der Ecke zwischen zwei großen Miró-Gemälden und blickte nachdenklich drein. Eine junge Frau auf dem letzten Stuhl rechts von der Tür hatte sich in ihren Mantel verkrochen, als wäre sie zu Eis erstarrt und schien sich nicht zu trauen, über den hochgeschlagenen Mantelkragen hinweg auf die Bühne zu schauen. Eine ältere Dame aus den hinteren Reihen hüstelte und kramte in ihrem Handtäschchen, während der große, kraushaarige Mann mit übereinandergeschlagenen Beinen in der Mitte der ersten Reihe pausenlos in sein Notizbuch schrieb. Vielleicht ein Journalist?

Fabiana Bianchi starrte den lockenköpfigen Herrn an, der wie ein Besessener schrieb und zwischendurch immer wieder hastig in ihrem Roman blätterte. Wie gut, dass es noch Journalisten gab, dachte sie, die sich wirklich mit den Büchern auseinandersetzten.

Schriftsteller liebten ihre Bücher wie Kinder. Da kam es vor, dass man ihre Unzulänglichkeiten übersah. Die Welt verhielt sich aber genauso grob und rücksichtslos gegen Buchkinder wie gegen alle anderen Kinder. Fabiana senkte ihren Kopf über das Faltblatt mit dem Programm des Abends. Als ihr langes schwarzes Haar von beiden Seiten über ihre Wangen fiel und ihr Gesicht bedeckte, empfand sie Erleichterung, als sei zwischen dem Publikum und ihr der rettende Vorhang gefallen. Es waren nur Sekunden vergangen, seit sie die Textstelle vorgelesen hatte, Sekunden, die ihr wie eine Ewigkeit vorkamen, in denen sie nach Worten rang.

„Bravooo!“ Eine kehlige Frauenstimme ließ sie aus den Gedanken aufschrecken. Sie gehörte einer fülligen, brünetten Dame in cremefarbenem Strickkleid, die in der zweiten Reihe saß.

„Bravooo!“, erschallte es nun an mehreren Stellen, und bald rauschte donnernder Applaus durch die weite Ausstellungshalle.

Auf einmal hatte Fabiana das Gefühl, als riefen die beiden Großmütter aus dem Roman ihr dieses Bravo vom Himmel zu. Ihr neues Werk war also doch auch beim Publikum in Milano angekommen. Sie atmete kurz auf. Ihre nervöse Anspannung setzte sich aber unterschwellig fort. Dass sie keine Erklärung dafür fand, verwirrte sie aufs Neue.

„Meine Damen und Herren – Ihnen gegenüber sitzt die hervorragende Fabiana Bianchi! Ihr neuer Roman erschien in der Schweiz mit einem bemerkenswerten Erfolg!“ Mit seiner frischen Stimme holte der Moderator sie wieder hinter ihrem Vorhang hervor. „Nach dem festlichen Grußwort des Kulturdezernenten Tommaso Pisolo und der Einführung von Verleger Salvatore Petrini zu Beginn dieses wundervollen Literaturabends haben Sie nun Gelegenheit, der Autorin Fragen zu stellen! Bitte sehr!“

Der Moderator schaltete das mobile Mikrofon ein und brachte es zu den hinteren Sitzreihen. Dann ertönte eine weiche Männerstimme:

„Warum haben Sie die Handlung gerade in und um Milano spielen lassen?“

„Weil ich Milano sehr liebe“, erwiderte die Autorin und schenkte den Anwesenden eines ihrer strahlendsten Lächeln. Es kam noch mehr Leben in den Raum.

Ein dunkeläugiger junger Mann ereiferte sich: „Sie haben eine packende Liebesgeschichte zwischen Marcello und Lia beschrieben. Mir kam es vor, als sei die Liebe Heilmittel und Waffe zugleich. Lia heilt mit ihrer Liebe Marcello von den Wunden der Vergangenheit. Er fügt ihr dann aber großen Schmerz zu, indem er sie systematisch betrügt. Sie verzeiht ihm alles und versteht ihn immer. Kann eine Beziehung zwischen zwei Menschen derart von Liebe und psychischer Gewalt gleichermaßen geprägt sein? Am Ende gipfelt sie sogar in einem Mord. Diese innere Zerrissenheit Ihres Helden Marcello zwischen Gut und Böse, und wie er da die lebensfreudige Lia in seine Abgründe mitschleift, lässt mir keine Ruhe.“

„Liebe und Gewalt, vor allem psychische Gewalt, schließen einander nicht aus. Man denke an so viele Frauen und Männer, die langfristige Beziehungen zu gewalttätigen Mitmenschen unterhalten“, sagte Fabiana.

Als Nächste meldete sich eine ältere Dame, die erklärte, der Roman mache ihr fast schon Angst. „Bezieht sich Ihr Buch auf eine wahre Geschichte oder ist es ausgedacht?“

„Die ganze Geschichte ist vollkommen erfunden, meine Dame!“, lächelte Fabiana. „Eine Frucht meiner nächtlichen Fantasien. Keine Sorge!“

Bei diesen Worten sprang der kraushaarige Herr in der ersten Reihe, der soeben noch mit Fiebereifer sein Notizbuch vollgeschrieben hatte, auf und winkte dem Moderator, der auch prompt nach vorne kam und dem Herrn das Mikrofon reichte. Der Mann, den Fabiana zuvor für einen Journalisten gehalten hatte, sprach laut und artikuliert, dabei sichtlich bemüht, ruhig und gefasst zu wirken.

„Mein Name ist Paolo Privoli, Signora Bianchi, und ich sage Ihnen frei heraus: Sie lügen! Die Geschichte in Ihrem Roman ist nicht ausgedacht!“

Ein leises Tuscheln folgte auf seine Worte, dann fixierten alle Augen die Schriftstellerin. Sie lächelte charmant. Dieses breite, gutmütige Lächeln war eine von Fabianas rettenden Taktiken, ein fester Bestandteil der Persona, die sie bei diesen öffentlichen Anlässen zum Besten gab.

„Ich habe Sie nicht verstanden, Signore, was meinen Sie?“

„Die Geschichte in Ihrem Buch ist nicht ausgedacht!“, wiederholte der Mann. „Und das wissen Sie genau.“

Fabiana versteckte ihre Irritation hinter einem Lächeln. „Wie soll ich Ihnen denn beweisen, dass sie ganz und gar meiner Fantasie entsprang?“

„Natürlich geht das nicht“, sagte der Mann, „ich kann Ihnen aber sehr wohl beweisen, dass Sie meine Biografie gestohlen haben. Die erste Hälfte Ihres Romans ist aus meinem Leben gestohlen. Meine gesamte Jugend.“

Ein Raunen ging durch das Publikum. Der Mann hob die Arme zu einer Abwehrgeste und fügte an die Zuhörer gewandt hinzu: „Ich versichere Ihnen, ich bin nie zum Mörder geworden. Dieser Teil der Geschichte ist erfunden.“

„Aber mein sehr verehrter Herr“, erwiderte Fabiana, „wie soll ich denn Ihre Biografie gestohlen haben, wenn ich Sie gar nicht kenne?“

Fabiana Bianchi starrte in sein aufgeregtes Gesicht, das umrahmt war von grau meliertem, noch vollem Haar. Ein paar Locken fielen ihm nachlässig in die hohe Stirn. Seine Augen leuchteten. Sie waren groß, dunkel und ein wenig traurig, wie die eines Büffels. Die stark ausgeprägte Rinne zwischen Nase und Oberlippe verlieh ihm einen gedrungenen Ausdruck. Er war deutlich älter als sie, aber vermutlich nicht viel älter als fünfzig. Fabiana hatte diesen Mann noch nie gesehen.

„Signora Bianchi, ich werde Sie verklagen! Sie haben ohne meine Zustimmung einen Teil meiner Biografie publiziert.“ Nun blitzten seine Augen zornig. Seine Stimme erhob sich drohend unter den ausdrucksvoll geschwungenen Lippen. „Ich bringe Sie vor Gericht! Ich werde nicht dulden, dass Sie sich meines Privatlebens bemächtigen, um daraus Profit zu schlagen!“

Seine Arroganz war einschüchternd und faszinierend zugleich. Mit seinen dunklen Augen und dem markanten Gesicht erinnerte er sie an einen jungen Sylvester Stallone. Tatsächlich war dieser Mann nicht unattraktiv, wie Fabiana paradoxerweise gerade jetzt auffiel. Er sprühte vor Energie, das grau melierte Haar verlieh der fast jugendlichen Kraftdemonstration eine gewisse Reife, die ihn seltsam anziehend machte. Dennoch schaffte Fabiana eine kecke Antwort, die sie ihm mit ihrem antrainierten Lächeln lieferte. „Machen Sie das ruhig, ich habe nichts zu befürchten!“ Dabei bebte sie innerlich wie eine Zitterpappel. Wie auf ein verabredetes Zeichen sprangen nun Leute auf und eilten zu diesem Mann hin, der sich Paolo Privoli nannte – und den sie im Übrigen tatsächlich noch niemals gesehen hatte.

„Salvatore, ist das hier vorgesehen?“, fragte Fabiana Bianchi unterdessen leise ihren Verleger. „Warum hat mich niemand auf diese Einlage vorbereitet?“

„Ich weiß von nichts. Vielleicht will er einen Skandal produzieren, um an Geld zu kommen. Oder er will durch dich berühmt werden. Dran ist an seinen Vorwürfen ja wohl nichts?“

„Wie bitte? Ich habe niemandem eine Geschichte gestohlen“, stieß Fabiana hervor. Den gekränkten Unterton bemerkte er nicht, dafür hätte er sie wesentlich besser kennen müssen.

Salvatore Petrini runzelte die Stirn, aber am Ende grinste er. „Ein Skandal hat noch keinem Buch geschadet“, zitierte der Verleger den bekannten Spruch. Er nickte in Richtung zweier Stände, an denen das druckfrische Buch feilgeboten wurde. „Schau, da bilden sich schon Schlangen. Jetzt möchten es alle genauer wissen. Vielleicht ist er ja einfach heimlich verliebt in dich.“

3.

Fabiana Bianchi fragte sich, wo auf einmal all die Journalisten herkamen. Paolo Privoli war bereits umringt, und die Ersten stürmten nun auch ihr Podium. Der Moderator versuchte, den Cocktailempfang im Nebenraum zu eröffnen, doch niemand schien ihn zu beachten. Die Gäste warteten entweder an den Ständen, wo man schon weitere Bücher herbeischaffte, oder beobachteten mit unverhüllter Neugier die Journalisten, die zur Autorin auf das Podium traten, als gelte es, eine Königin vom Thron zu stürzen. Fotoapparate blitzten, Mikrofone zielten auf ihr Gesicht wie Gewehrläufe.

„Was sagen Sie zu der Anschuldigung?“ – Klick; Blitzlicht – „Was sagen Sie zu …?“ – Klick – „… das Recht, jemandem seine Biografie zu stehlen?“ – Klick! Blitz! – „… Vorstellung der genauen Beschuldigungen …“ – Klick! – „Wie erklären Sie sich, dass Signore Privoli sich in Marcello-Gino wiedererkennt?“

Fabiana Bianchi erhob sich und ließ einen eingeschüchterten Blick über die fragende Meute gleiten. Diesmal erkannte ihr Verleger Salvatore Petrini, dass Fabianas professionelle Fassade bröckelte. „Ich kann nur wiederholen, was ich bereits gesagt habe: Ich habe den Herrn nie gesehen und weiß nichts über ihn oder sein Leben!“, sagte sie. Es klang fast wie eine Bitte.

Ein Unwetter an Blitzlichtern ging auf sie nieder. Die Fragen überschlugen sich. „Wir werden auf weitere Fragen in dieser Sache heute Abend nicht antworten!“, rief ihr Verleger. Fabiana Bianchi schüttelte ihr dunkles, bis zur Hüfte reichendes Haar, als ob sie zurück in ihre Rolle finden wollte, dann lächelte sie wieder freundlich, schob die Mikrofone vor ihrem Gesicht weg, stand auf, bahnte sich eine Gasse.

Der Verleger begleitete sie zu der Ecke im Saal, wo ein kleiner Tisch und ein Stuhl für die Signierstunde bereitstanden. Trotz des Menschenauflaufes und trotz der verfahrenen Situation nahm die Autorin sich geduldig Zeit, schrieb Widmungen, lächelte. Sie versuchte sich so zu verhalten, als wäre nichts geschehen, auch wenn es ihr schwerfiel. Die Gäste taten es ihr gleich, niemand sprach sie auf den Mann von vorhin an. Vielleicht wagten sie es nicht.

Nach einer Weile hatten sich die meisten Besucher an die Stehtische verlagert, wo sie zweifellos über den Zwischenfall mit Paolo Privoli sprachen und nicht über das Buch. Kellnerinnen trugen Tabletts mit Prosecco, Rotwein, Säfte und Sprudelwasser umher. Fabiana nahm sich einen Orangensaft. Die Schlange derer, die um ein Autogramm anstanden, war kurz geworden. Nur mehr ein paar Leute. Signore Privoli stand als Letzter in der Reihe – etwas durchzuckte sie. Was wird sie tun? Was sagen? Es fiel ihr nichts ein. Als Schriftstellerin war sie brillant, aber Improvisation gehörte nicht zu ihren Stärken. Die letzten Personen waren schneller abgefertigt, als sie gehofft hatte, und die vorletzte, eine junge Jura-Studentin, der sie fast zehn Minuten lang Schreibtipps gegeben hatte, musste sie auch irgendwann verabschieden. Fabiana schaute Paolo Privoli skeptisch an, als er an den Signiertisch trat und ihr sein Buch reichte.

„Sie wollen ein Autogramm?“

Sein Buchexemplar war nicht neu, obwohl der Roman noch nicht lange auf dem Markt war. Offensichtlich hatte er ihn schon mehrmals gelesen. Das Buch war zerknittert, voller Falze und Eselsohren.

„Ja, ich möchte ein Autogramm.“ Privolis Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, doch seine Augen lächelten nicht mit. „Oder verweigern Sie es mir?“

Er machte Fabiana unsicher. Dieser überhebliche Mensch, der sie vor dem ganzen Publikum bloßgestellt hatte, heftete nun einen traurigen, auf eine unerklärliche Weise verletzlich wirkenden Blick auf sie. Sie wurde wütend ob dieser gespielten Vertrautheit und erstickte den aufkommenden Drang in sich, ihm ein privates Gespräch anzubieten. Ihr Herz begann derart zu rasen, dass sie es sogar hören konnte. Ihre Hände zitterten, ihre Knie wurden weich. Was war denn plötzlich mit ihr los? Seine Anwesenheit löste einen Aufruhr, ja Angst in ihr aus, die vollkommen unbegründet war. Schließlich konnte ihr dieser Mann nichts anhaben. Sie hatte seine Biografie nicht gestohlen.

Als sie spürte, wie sie errötete, beugte sie sich über das Buch und fragte betont ruhig: „Und was darf ich Ihnen als Widmung hineinschreiben?“

„Sie haben mir ja schon einen halben Roman gewidmet“, entgegnete Privoli mit spitzen Lippen und einer plötzlich teuflischen Miene. „Eine weitere Widmung ist nicht nötig. Wissen Sie, zuerst dachte ich, ich träume. Ich konnte nicht glauben, was dieses Buch erzählt. Sie sind eine intime Verbindung mit mir eingegangen, ob Sie das wollten oder nicht. Signieren Sie mir bitte das Buch nur mit Ihrem Namen und dem heutigen Datum. Das genügt mir. Dann wissen wir auch beide, dass das hier kein Traum ist.“

Fabiana signierte mit bebender Hand auf der Titelseite und reichte Paolo Privoli das Buch, ohne ihn anzusehen.

„Signora Bianchi, trotz allem bleibe ich ein großer Verehrer Ihrer Romane. Ich habe alle gelesen“, sagte Privoli ruhig. Er klang kühl, überlegen und trotzdem charmant.

Erst jetzt, wie ein kleines Feuerwerk auf Kommando, gingen die Blitzlichter wieder los. Vielleicht hatte die Journaille gewartet, bis die Energie zwischen den beiden gerade richtig war für ein Motiv, das es wert war, verewigt zu werden. Was die Bilder wahrscheinlich zeigen würden: Fabiana war erschüttert.

„Ich habe nichts dagegen, wenn Ihr Roman mich berühmt macht, Signora Bianchi. Es ist mir sogar eine Ehre, von Ihnen in einem Buch verewigt zu werden“, erklärte Paolo Privoli sarkastisch. „Aber dafür müsste mein Name irgendwo im Buch angeführt sein. In einer Widmung oder in einer Danksagung. Sie hätten sich im Vorfeld mit mir absprechen müssen. Mein Einverständnis zur Veröffentlichung Ihres Textes einholen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber Sie haben es nicht getan. Sie haben sich einfach meiner Vergangenheit bedient. Und dagegen werde ich mich wehren. Sagen Sie mir, wer Ihnen meine Geschichte zugetragen hat, Signora Bianchi. Dann könnte ich Ihnen gegenüber vielleicht ein bisschen gnädiger sein.“

„Aber ich kenne Sie ja gar nicht!“, insistierte Fabiana.

„Ich bitte Sie. Sie kennen mich sogar gut! Sie kennen meine beiden Hälften. Jetzt steht der Engel vor Ihnen, aber Sie können auch bald den Teufel kennenlernen. Es ist mein Recht, zu erfahren, woher Sie das alles wissen.“

Damit verbeugte er sich höflich. Fabiana blickte seinem breiten Rücken bis zum Ausgang nach. Dass er tatsächlich fortging, ließ sie erleichtert aufseufzen, als hätte sie eine schwere Prüfung überstanden.

4.

Der Abend draußen war so frostig, dass Paolo Privoli seinen Schal um den Hals schlang. Es wehte ein schneidender Wind, der weiße Mond leuchtete wie ein Eisball am sternenlosen Himmel. Paolo ging den menschenleeren Boulevard in Richtung Bahnhof entlang, wo sein Wagen stand. Es war schon nach halb elf, und dieser Teil Milanos bereitete sich auf die Nachtruhe vor. Unter dem breiten Vordach einer Bankfiliale sah er ein Obdachlosenpaar, das mit seinen vier struppigen Hunden ein Nachtlager aufgeschlagen hatte. Paolo hielt an, um sich eine Zigarette anzuzünden. Herrchen und Frauchen legten sich eben auf den Boden, die Hunde um sie herum, als kenne jeder genau seinen Schlafplatz. Die zwei Menschen trugen verschlissene Mäntel und Strickmützen, ihre Hände steckten in Handschuhen. Die Frau breitete eben zwei Decken über sie aus, über sich, den Mann und die Hunde. Nicht jeder hatte so viel Glück im Leben wie Paolo. Das wusste er auch zu schätzen. Hätte es Nonno Giulio nicht gegeben, wäre Paolo nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wahrscheinlich auch auf der Straße gelandet. Er zog sein Portemonnaie hervor, holte mehrere große Geldscheine heraus, beugte sich zu ihnen hinunter und drückte der Frau das Geld in die Hand. Dann wünschte er ein kurzes „Buona notte!“, erhob sich und ging weiter.

„Grazie, signore! Buona notte“, rief sie ihm nach. In der Dunkelheit hatte sie wohl noch gar nicht begriffen, dass er ihr ein kleines Vermögen geschenkt hatte.

Paolo schritt rasch weiter. Vor einem Lokal hielt ein dunkler BMW. Eine junge Frau stieg aus, sie trug einen Minirock, beigefarbene Seidenstrümpfe und ein kurzes Jäckchen. Riesige, runde Ohrringe rahmten ihr Gesicht. Sie fror offenbar. Nun sprang auch ihr Begleiter aus dem Wagen, ein fetter, groß gewachsener Kerl mit Quadratschädel, und führte sie zum Eingang des Lokals. Sie blieben davor stehen und zündeten sich Zigaretten an. Frauen hatten es in diesem Beruf schwerer als Männer, das wusste Paolo. Nur wenige konnten sich von den scheußlichen Trotteln freikämpfen und selbstständig arbeiten. Paolo dachte an die Große Miranda, seine ehemalige Klassenkameradin, die inzwischen ein eigenes Studio betrieb. Sie waren seit vielen Jahren gut befreundet, und er tauschte sich gern mit ihr über die Besonderheiten der weiblichen Seele aus. Sie gab ihm immer wieder gute Tipps zu den sexuellen Vorlieben von Frauen. Der Gedanke an die Große Miranda ließ ihn einhalten. Könnte es sein, dass die Bianchi die Informationen über ihn irgendwie von der Großen Miranda erhalten hatte? Klar, Teile seiner Geschichte waren damals durch die Medien gegangen, aber das lag mehr als dreißig Jahre zurück. Und über manche Details hatte sicher keine Zeitung geschrieben. Eventuell war die Domina der einzige noch lebende Mensch, der Paolos Vergangenheit kannte, denn sie hatte im gleichen Städtchen gelebt wie er, besaß noch Erinnerungen an seine Familie und an die Geschehnisse von damals. Nur ihr hatte er alles erzählt, und sonst waren alle tot. Seine Angehörigen gab es nicht mehr, seit mit seiner alten Tante Marisa das letzte Mitglied gestorben war. Vorletzte. Das letzte war er. Und er hatte vorgehabt, diese Erinnerungen mit ins Grab zu nehmen. Sollte er die Große Miranda zur Rede stellen? Aber Paolo konnte sich nicht vorstellen, dass sie zugeben würde, seine Geschichte verkauft zu haben, selbst wenn es der Fall wäre. Wer sonst könnte es gewesen sein? Bei manchen Details war sich Paolo nicht einmal sicher, ob er sie überhaupt der Großen Miranda erzählt hatte.

Am Bahnhof kaufte Paolo eine Stange Zigaretten am Kiosk. Aus einem der Bücherregale leuchtete ein violett-dunkelblaues Cover mit einer undefinierten Figur, die zur einen Hälfte einen Teufel, zur anderen einen Engel darstellte. „Mi chiamo Marcello“ war prominent ausgestellt, eine große, in leuchtendem Rot handgeschriebene Notiz erklärte: „Unsere Buchempfehlung!“ Sein Herz schlug höher.

Was für eine Frau! So reizend hatte er sie sich nicht vorgestellt, das musste er schon zugeben. Diese Fabiana Bianchi mit ihren langen schwarzen Haaren und den riesigen dunklen Augen, die so herausfordernd blickten, dass einen die Lust überkam, sie in Besitz zu nehmen. Und sie ganz allein für sich zu haben. Hinter der zärtlichen, aber unzugänglichen Fassade dieser Frau verbarg sich ein zerbrechliches Mädchen, das hatte er sofort erkannt. Das wäre ja nichts Neues bei den Frauen, dachte Paolo. Er wusste es, weil die Frauen neben der Kunst so ziemlich das Einzige waren, wovon er viel verstand. Es gab aber etwas an dieser Fabiana Bianchi, für das man den Expertenblick gar nicht brauchte, und das seinen Jagdtrieb ungewöhnlich stark anspornte: Berühmtheit und Einfachheit, Hand in Hand. Weltweiter Erfolg, und trotzdem so schlicht. Und diese Mischung aus Erotik und Unschuld, einfach umwerfend. Paolo schüttelte den Kopf. Er verspürte das Bedürfnis, in ihrer Nähe zu sein und wunderte sich über diesen merkwürdigen Wunsch.

Er wusste natürlich, dass er mit einer Klage gegen Fabiana Bianchi vor Gericht kaum Chancen hatte. Er hatte genug Geld für Spitzenanwälte, aber das hatte sie ebenfalls. Üblicherweise hatte er bei den meisten Frauen leichtes Spiel, aber sie war nicht der Typ, der sich aus Bedürftigkeit verführen ließe. Sie ruhte in sich, schien sich selbst zu genügen und niemanden sonst zu brauchen. Außer ihr Publikum, vielleicht. Man spürte, dass ihre Bücher ihr das Wichtigste waren. Eigentlich, wenn er ehrlich zu sich selbst war: Schon jetzt interessierte es ihn immer weniger, woher sie seine Geschichte hatte. Dafür bekam er immer mehr Lust, sie zu besitzen.

Zu Hause angekommen, schlug er sofort im Internet ihre nächsten Lesungen nach. Sie fanden in Wien und auf den „Europäischen Krimi-Tagen“ im belgischen Brügge statt. Paolo wollte schon längst einmal nach Brügge reisen, um einen ihm bekannten Kurator zu treffen und mit ihm über Ausstellungsmöglichkeiten für einen jungen Maler zu reden, einen von Paolos Zöglingen aus Rom. Prompt schrieb er dem Kurator eine Mail und buchte sogleich die Flüge nach Wien und nach Brüssel.

5.

An diesem Winterabend in Wien regnete es in Strömen. Ein starker Wind peitschte Fabiana die kalten Regentropfen direkt ins Gesicht. Die menschenleeren Straßen der Stadt glänzten nass in der Abendbeleuchtung.

Fabiana lief eilig zu dem vor dem Hotel wartenden Taxi. Obwohl ihre Lesung erst in knapp zwei Stunden begann, wollte sie früh genug vor Ort sein, um sich mit der Atmosphäre im Lesesaal der Bibliothek vertraut zu machen. Erst dort würde sie entscheiden, welches Kapitel sie aus „Mein Name ist Marcello“ lesen würde. Da sie nebst Italienisch auch fließend Deutsch und Französisch sprach, hatte sie auf einen Übersetzer verzichtet, ebenso wie auf den Schauspieler, der ursprünglich aus dem Roman lesen sollte. Die Moderation des Abends würde die Chef-Bibliothekarin, Frau Schatz, übernehmen, die Fabiana seit Jahren kannte. Fabiana freute sich darauf, mit ihr beim Kaffee ein bisschen zu plaudern. Das Buch vorstellen würde eine Literaturwissenschaftlerin, die auf zeitgenössische Kriminalliteratur spezialisiert war. Fabiana würde sie vor Beginn des Leseabends noch kennenlernen.

Fabiana blickte aus dem Fenster des fahrenden Taxis. So schön diese Stadt bei Sonne aussah, so unheimlich kam sie ihr jetzt vor. Weinende Denkmäler und Statuen im strömenden Regen, das kahle, dem heftigem Wind hilflos ausgelieferte Geäst der Linden. Vor Fabianas Augen wechselten graue, sandgelbe und weißliche Gebäude einander ab, sie erschienen ihr alle blass und farblos in der dichten Regenkulisse unter den Straßenlampen. Auf dem Weg vom Wagen zur Bibliothek prasselte der Regen wie Ohrfeigen von allen Seiten auf sie ein, bis sie die wenigen Steintreppen zum Eingang emporstieg und die schwere Holztür sich hinter ihr verschloss. Was für ein Hundewetter, dachte Fabiana.

Frau Schatz empfing sie freudestrahlend. Der Lesesaal glänzte unter dem riesigen Kronleuchter. Diskrete Scheinwerfer warfen lila und rote Lichtflecken zwischen die beigen Marmorsäulen. Die karminroten Tapeten an den Wänden und die spiegelverzierten Türen erinnerten an kaiserliche Zeiten.

„Wunderschön!“, sagte Fabiana lächelnd, als sie auf die schwarze Lesebühne stieg und von dort aus den Lesesaal betrachtete. „Jetzt wollen wir nur hoffen, dass bei dem Unwetter überhaupt jemand kommt.“

„Ich würde mir keine Sorgen machen, liebe Frau Bianchi. Sie haben viele Verehrerinnen und Verehrer in Wien“, entgegnete Frau Schatz und schaute auf ihre Uhr. „Einlass ist ja erst in eineinhalb Stunden.“

Die Cafeteria lag direkt neben dem Eingang der Bibliothek. Dort hatte Frau Schatz das Treffen mit der Literaturwissenschaftlerin, Frau Werner, abgemacht. Diese kam bald, aber ganz außer Atem, entschuldigte sich für die Verspätung und sprach vom Verkehrschaos in der Stadt. Endlich setzte die junge Frau sich Fabiana gegenüber. Frau Schatz verabschiedete sich vorerst.

„Warum werden Ihrer Ansicht nach so viele Kriminalromane gelesen?“, fragte Frau Werner und zog aus ihrer Handtasche Kugelschreiber und Notizblock hervor.

„Jeder von uns könnte jederzeit Opfer eines Verbrechens werden, das spüren wir heute viel stärker als früher. Vielleicht ist darum das Interesse an Kriminalthemen so groß“, antwortete Fabiana. „Ich kann mir auch vorstellen, dass die Lektüre eines Kriminalromans insgeheim Schadenfreude wecken könnte ...“

„Sie meinen, da das Böse anderen widerfährt und nicht einem selbst?“ Frau Werner blickte verwundert Fabiana an.

„Nicht bewusst, natürlich. Es geht aber auch um etwas ganz anderes, das viel wichtiger ist als die unbewusste Schadenfreude: um das Gefühl, Kontrolle über