9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

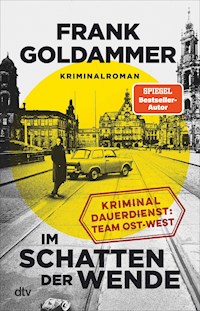

»Die Zeiten haben sich geändert. Die Verbrechen auch.« Dezember 1989. Die Mauer ist gefallen. Der angehende Kriminalpolizist Tobias Falck tritt bei dem neu gegründeten Kriminaldauerdienst in Dresden an – und wird vor große Herausforderungen gestellt. Drogenhandel, Prostitution, Mord auf offener Straße – die Kriminalität im Osten verändert sich drastisch. Und es ist völlig unklar, welche Rechtsgrundlage für ostdeutsche Polizeiarbeit kurz nach der Wende gilt. Das KDD-Team gerät zusehends unter Druck, vor allem als plötzlich eine westdeutsche Kollegin auftaucht und um Amtshilfe bei der Suche nach einem Auftragskiller ersucht …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 431

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Über das Buch

»Das nennt man Freiheit: Jeder macht, was er kann und was er will!«

Dezember 1989. Die Mauer ist gefallen. Der angehende Polizist Tobias Falck tritt seine neue Stelle bei der Kriminalpolizei in Dresden an. Im Einsatz bei dem neugegründeten Kriminaldauerdienst werden er, sein Vorgesetzter Edgar Schmidt und die Kollegin Stefanie Bach vor große Herausforderungen gestellt. Drogenhandel, Prostitution, Mord auf offener Straße – mit der Öffnung zum Westen verändert sich die Kriminalität im Osten drastisch. Und es ist völlig unklar, welche Rechtsgrundlage für ostdeutsche Polizeiarbeit kurz nach der Wende überhaupt gilt. Das KDD-Team gerät zusehends unter Druck, vor allem als plötzlich Hauptkommissarin Suderberg aus Frankfurt am Main auftaucht und dringend Amtshilfe bei der Suche nach einem untergetauchten Auftragskiller benötigt. Dass die westdeutsche Kollegin die drei Dresdner und ihre Ermittlungsmethoden dabei völlig unterschätzt, bringt das gesamte Team in größte Gefahr …

Frank Goldammer

Im Schatten der Wende

Kriminalroman

»Absitzen! Aufstellung!« Der Befehl kam hart und schnell. Unter der Plane des G5 Pritschenwagens entstand Bewegung. Tobias Falck, der gleich hinter der Fahrerkabine saß, weshalb er während der Fahrt fast nichts hatte sehen können, musste warten, bis seine Genossen von der Ladefläche gesprungen waren. Dann stand auch er auf, lief geduckt zur Laderampe und sprang, wobei der ungewohnte Helm, der an seinem Koppel hing, der Schild und der Gummiknüppel schwer an ihm zogen und ihn einknicken ließen. Doch nicht allein das Gewicht war es, das seine Knie weich werden ließ. Er hatte Angst.

Es war der 9. Oktober 1989, und das erste Mal in seinem Leben hatte er wirklich Angst. Alles, was ihn früher mal geängstigt hatte, sei es als Kind, als Jugendlicher, als NVA-Soldat beim Manöver oder auch als Polizist, war nichts gegen diese unterschwellige Übelkeit, die jetzt in seinem Magen waberte, und dieses Herzklopfen, das so schnell und heftig war, dass er meinte, jeder müsste es sehen, wäre es nicht so dunkel.

Keiner sprach, alle gehorchten sie Bergers Befehl und sortierten sich in einer Reihe. Der Motor des Lkw sprang wieder an, und im roten Schein der Rücklichter sah Falck die Besorgnis im Gesicht seines Leutnants. Dessen Latein schien mit diesen beiden Befehlen schon am Ende zu sein, denn nun sah er sich um, versuchte sich zu orientieren, zwischen den dunklen Häuserfronten und angesichts der Hundertschaften von Sicherheitskräften, die sich hier sammelten. Beinahe erleichtert wirkte er, als er einen ranghöheren Vorgesetzten entdeckte. Selbst mit Knüppel und Schild bewaffnet, lief Berger diesem entgegen und salutierte. Besorgt beobachtete Falck den Leutnant. Dass dieser sonst so souveräne Mann offenbar nicht wusste, wie er mit der Situation umzugehen hatte, bereitete ihm Sorge. Und vermutlich würde sein Vorgesetzter auch nur auf Befehle von oben warten. Und wenn die oberste Leitung auch nicht weiterwusste?

»Wo sind wir denn?«, flüsterte sein linker Nebenmann. Falck registrierte erst jetzt, dass es Alex war, sein Zimmergenosse und bester Freund im Lehrgang. Er hatte vorhin noch auf einem anderen Laster gesessen.

»Ich weiß es nicht«, flüsterte Falck zurück.

»Leipzig!«, antwortete jemand von weiter links.

»Weißt du das genau?«, fragte ein anderer.

»Hab das Ortsschild gesehen. Wir sind in Leipzig!«

Falck war das egal. Leipzig war für ihn eine Stadt wie jede andere. Zweimal war er hier gewesen. Zu einem Fußballspiel, Dynamo gegen Lok Leipzig. Das andere Mal, vor einer halben Ewigkeit, mit seinen Eltern und den Geschwistern, im Zoo.

Er war allerdings erleichtert, dass sie nicht nach Dresden gefahren waren. Von seinem Vater wusste er, dass es dort am 30. September, am Hauptbahnhof, als die ersten Züge mit Leuten aus der Prager Botschaft durchfuhren, zu einer großen Menschenansammlung gekommen war. Weil Rowdys die Polizei angegriffen hatten, kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen. Da offensichtlich noch mehr Züge aus Prag über Dresden fahren sollten, war gar nicht auszuschließen gewesen, dass man sie dorthin bringen könnte. Falck schauderte. Der Gedanke, dabei jemand Bekanntem ins Gesicht zu sehen, war kaum auszuhalten. Dafür hatte er sich nicht bei der Volkspolizei beworben.

Dabei hatte er seinem Vater erst keinen Glauben schenken wollen. Dass viele der DDR den Rücken kehrten, wusste er, dass sie über Ungarn flüchteten oder in die westdeutschen Botschaften eindrangen, doch dass es im eigenen Land zu Gewalt kommen könnte, dass sich wirklich größere Gruppen konterrevolutionärer Elemente den Sicherheitskräften widersetzten, ganze Polizeiregimenter beschäftigten, war ihm viel zu abwegig erschienen. Der Widerstand, das wusste er auch, ging doch eher von ein paar christlichen Friedensgruppen aus, die mit Gebetsgruppen und ein paar Flugblättern ihren Pazifismus verbreiten wollten. Jetzt hatten dann also doch diejenigen recht behalten, die immerzu mahnten, wachsam zu bleiben, die davor warnten, dass der Feind niemals Ruhe geben werde. Aber der Feind war doch immer von außen gekommen.

Und jetzt? Es musste einen Grund geben, warum man sie mit Schlagstöcken bewaffnete und nicht nur zu Hunderten, sondern zu Tausenden, wie er gerade gesehen hatte, nach Leipzig gebracht hatte. Um ihn herum Polizeilaster, Hundestaffeln, ganze Kompanien in Kampfmontur.

Da Berger weggegangen war, ließ die Disziplin unter ihnen etwas nach. Sie begannen zu tuscheln.

»Mach dir nicht ins Hemd«, raunte es hinter Falck.

»Tu ich doch gar nicht!«, verteidigte sich ein anderer mit bebender Stimme. Doch genau das taten sie alle miteinander. Da musste man sich nichts vormachen. Er selbst, Alex, der eine wie der andere und selbst Leutnant Berger. Auf so etwas hatte man sie nicht vorbereitet, und allein, dass es jetzt nicht weiterging, dass sie standen und warten mussten, dass es dunkel war und sie ausharrten zwischen Häuserblöcken mit abweisenden Fenstern, hinter deren Gardinen Menschen standen und auf sie hinuntersahen, allein das war Grund genug, Angst zu haben. Sie wussten nicht, was sie machen sollten. Und das hatte es in Falcks Leben noch nie gegeben, dass jemand, der über ihm stand, Lehrer, Offizier, Ausbilder, nicht wusste, was zu tun war.

Berger kam zurück und wartete, bis die Laster abfuhren. Ihr Motorengeräusch zwischen den Fassaden der Plattenbauten dröhnte und hallte. Dieselabgaswolken hüllten die Polizisten für einige Sekunden ein, länger, als man die Luft anhalten konnte.

»Aaaaachtung, rechts um!«, befahl der Leutnant.

»Ich muss dringend schiffen«, sagte Alex, der nun hinter Falck stand. Auch Falck musste pinkeln, und er hatte Durst. Ihm war schlecht vor Aufregung, dabei hatte der Abend erst begonnen. Es versprach, eine lange Nacht zu werden.

»Ohne Tritt – marsch!«, rief Berger, und sie setzten sich in Bewegung.

Der Weg war weit. Sie marschierten durch düstere Straßen, vorbei an Wartburgs, Trabants und Ladas, die unter dem trüben Laternenlicht alle gelb aussahen. Sie marschierten und begegneten, außer Polizisten, niemandem. Alles war still, nur ihre Schritte und das Klappern der Schilde hallten von den Hauswänden wider. Gelegentlich geriet das Messehochhaus ins Blickfeld und verschwand wieder hinter dem nächsten Häuserblock. Sie näherten sich dem Stadtzentrum, und je näher sie kamen, desto mehr schien etwas in der Luft zu liegen, etwas, das man fast schmecken konnte. Wie der metallene Geschmack von Blut, wenn man sich auf die Zunge gebissen hatte.

Dann sahen sie die ersten Menschen. Kleinere Ansammlungen von Leuten, die stumm vor den Hauseingängen standen, Männer, Frauen, Alte, Junge. Mit verschränkten Armen beobachteten sie die Polizeitruppen, die an ihnen vorüberzogen. Ihre Blicke ließen Falck erschaudern. Misstrauisch, abweisend, provokativ. Da war keine Erleichterung, dass jemand kam, der für Ordnung sorgte, da war kein Respekt, hier wurden sie betrachtet wie Feinde.

Sie marschierten an einer anderen Hundertschaft vorbei, die sich aufgestellt hatte und eine Art Spalier bildete, um so die Querstraßen zu sperren. Warum standen die hier, fragte sich Falck. Und warum müssen wir noch weiter vor?

»Wir sollen wohl Kanonenfutter sein?«, flüsterte jemand weiter vorn und sprach aus, was die meisten dachten.

»Ruhe!«, donnerte Berger, der das gehört hatte.

Lieber Gott, dachte Falck das erste Mal in seinem Leben.

Als sie schließlich ein letztes Mal rechts abbogen und sich ihnen der Leipziger Stadtring auftat, stockte ihnen der Atem. Aus der Ferne, noch im Dunkel, waren Geräusche zu vernehmen, wie sie nur von einer riesigen Menschenmenge stammen konnten.

Es klang wie das Summen eines großen Bienenschwarms. Das schien eine Menschenmenge zu sein, deren Ausmaß sich Falck nicht vorstellen konnte. Kein Geschrei, keine Bewegung. Das machte es fast noch schlimmer. Berger ließ anhalten und verschwand aus dem Laternenlicht, um sich am nächsten Befehlsstand zu melden.

»Guck dir die Leute an!«, flüsterte Alex hinter ihm.

Falck nickte, er sah sie. Sie sammelten sich am Straßenrand, standen hinter den geparkten Wagen, starrten, schwiegen. Es war unheimlich. Falck ahnte, dass sie sich bewusst zurückhielten und abseitsstanden, sie beobachteten nur und warteten ab, was geschehen würde. Wie würden sie sich verhalten? Wie viel Wut und Hass schwelten hinter den scheinbar gleichgültigen Gesichtern?

Ein Scheinwerfer leuchtete auf, blendete sie für einen Moment, dann schwenkte der Lichtkegel herum, beleuchtete die Straße, und erschrocken sah Falck noch viel mehr Menschen auf der Straße stehen. Sie drehten ihre Gesichter weg. Manche verharrten mitten auf der Straße, andere schoben sich zu den Seiten weg.

»Das kann nicht gut gehen«, stöhnte jemand, der vor Falck ging. »Denk bloß an die Chinesen!«

»Sei doch still!«, flüsterte Falck. Daran wollte er jetzt nicht denken. Hier würde man doch nicht so brutal vorgehen wie in Peking, wo man mit Panzern in die Menge gefahren war und geschossen hatte. Das wusste inzwischen jeder. Wie viele Menschenleben es gekostet hatte, würde wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Aber das war in China passiert, weit weg von hier. Die Chinesen lebten und dachten anders, und wer wusste schon, was wirklich geschehen war, das ein solches Vorgehen rechtfertigte. Bei ihnen in der DDR würde so etwas nicht möglich sein, hatte er sich beim Anblick der Fotos ermordeter chinesischer Polizisten und Soldaten in der Aktuellen Kamera gedacht. Aber noch vor wenigen Minuten hätte er sich auch nicht vorstellen können, dass sich so viele Menschen zusammenfinden würden, um gegen die Zustände in diesem Land zu protestieren. Genauso, wie er noch vor wenigen Wochen nicht geglaubt hatte, dass eine solche Bewegung überhaupt jemals möglich sein würde. Offenbar hatte er während seiner Ausbildung in Aschersleben wie in einer Blase gelebt und hatte die Nachrichten seines Vaters nicht ernst genug genommen.

»Die können nicht zulassen, dass sich das hier herumspricht. Die müssen durchgreifen!«, zischelte der andere zurück. War das Volker, der Sohn eines Hochseekapitäns aus Rostock?

»Kannst du erkennen, wie viele das sind?«, fragte Alex.

»Könnt ihr nicht mal das Maul halten!«, rief einer halblaut.

»Eh!«, schrie es plötzlich weit vorn, und andere stimmten ein.

»Eeeh, eeeeh! Ihr Schweine, ihr Schweine!«

Falck reckte sich, wollte sehen, was geschah, sah ein paar Männer in Zivil, die jemandem ein Bettlaken aus den Händen rissen, auf dem etwas geschrieben stand. Er sah, wie sie den Mann versuchten abzuführen, wie sie ihm die Arme auf den Rücken drehten und seinen Kopf in den Schwitzkasten nahmen. Eine Frau aber hielt ihn fest, und noch ein weiterer Mann griff zu. Die Umstehenden schrien und johlten, und Falck sah ihnen an, wie sie den Impuls unterdrückten, einzugreifen. Noch hatten sie zu viel Angst, dass sie die nächsten sein könnten, die angegriffen werden würden. Der Mann kämpfte stumm und verbissen, stemmte sich gegen die Stasileute. Die Frau weinte verzweifelt, der andere Mann ließ los, gab sich der Übermacht geschlagen, und schließlich führten die Stasimänner unter Pfiffen und Buhrufen den Mann ab, die Arme so stark auf den Rücken verdreht, dass er gebeugt laufen musste. Als sie ihn an Falck vorbeiführten, um ihn in einen Barkas mit Kastenaufsatz zu schieben, sah Falck, dass er hemmungslos weinte. Er wusste sicherlich, dass er das Schlimmste zu befürchten hatte. Da machte auch Falck sich nichts vor, die vergangenen Minuten würden dem Mann Jahre seines Lebens kosten.

»Kei-ne Gewalt!«, begannen jetzt einige zu rufen, »kei-ne Gewalt, kei-ne Gewalt!« Zuerst glaubte Falck, das käme nur von den kleinen Gruppen vor den Häusern, doch der Ruf wurde lauter und intensiver, und bald war ihm klar, dass es sich um viele Menschen handelte. Das war die dunkle Menschenmasse, die sich inzwischen genähert hatte.

Berger kam zurück. »Achtung!«, rief er, »Helm auf!«

Falck nahm den Helm vom Gürtel, setzte ihn auf und schloss den Helmgurt. Alles wurde sofort dumpfer um ihn herum. Hinter dem Visier verschwamm die Welt. Falck wischte mit der Hand darüber, doch es war das gewellte Plexiglas, das die Sicht verzerrte.

»Jeder achtet auf seinen Nebenmann, niemand entfernt sich eigenmächtig von der Truppe. Haltet euch gegenseitig die Rücken frei. Bleibt ruhig, hört auf meine Befehle. Kein Schlagstockeinsatz ohne Befehl, es sei denn zur Selbstverteidigung. Achtung, ohne Tritt – marsch!«

Wieder setzte sich der Zug in Bewegung. Sie bogen links ab, weg von der Menge, die sich von rechts näherte. Vermutlich würden sie sich irgendwo anders in breiter Front ihnen entgegenstellen.

Knüppel frei, sollte der Befehl lauten, und dann galt es zu beweisen, dass er diesem Staat einen Eid geleistet hatte. Hieß das dann, auf diese Menschen einzuschlagen? Auf Männer und Frauen gleichermaßen, auf Menschen, die er eigentlich schützen sollte?

»Schämt euch!«, schrie jemand wütend von der Seite, und obwohl das allen galt, fühlte Falck sich persönlich angesprochen. Er hatte keinen Grund, sich zu schämen, er hatte nichts Falsches getan, er hatte der DDR dienen wollen und ihren Bürgern. Für Sicherheit hatte er sorgen wollen. Er war Polizist. Er wollte Ordnung schaffen. Nichts weiter. Hier zu sein, hatte er sich nicht ausgesucht. Und trotzdem schämte er sich, ohne zu wissen, warum. Weil er Bergers Befehlen gehorchte? Doch, das musste er. Warum sollte er gerade heute aufhören zu gehorchen?

»Das sind doch noch Kinder!«, rief jemand. Falck versuchte, nicht hinzuhören. Er war kein Kind mehr mit Mitte zwanzig. Er hatte schon Erfahrung. Das musste er sich nicht sagen lassen.

»Dass ihr euch nicht schämt!«, rief ihnen eine Frau entgegen.

»Geht doch nach Hause! Ihr habt doch auch Familie!«

Falck wollte sich umsehen, wollte antworten, doch die Gesichter blieben schemenhaft. Er fragte sich, ob es an seinem Helm lag, ob sein Visier defekt war. Oder waren es seine Augen, war es sein Kopf, der sich abschotten wollte?

»Halt!«, rief Berger. »Kette bilden!«

Sie folgten dem Befehl, stellten sich Mann an Mann, quer über die Straße, schlossen sich mit einer anderen Kette zusammen. Falck verlor seinen Freund aus den Augen, Alex stand einige Mann entfernt von ihm. Es wäre ihm lieber gewesen, sie stünden nebeneinander. Er spürte das Schild seines Hintermannes im Rücken, das ihn stützte, aber auch den Fluchtweg versperrte. Die Menschenmasse näherte sich unaufhaltsam. Was war diese lächerliche Kette, was waren sein Helm und sein Schild gegen diese Zehntausende? Irgendwie musste er der aufkommenden Panik Herr werden. Er konnte den Unmut der Menschen nicht wirklich nachvollziehen. Es ging ihnen doch nicht schlecht. Wohnungen wurden gebaut, sie mussten sich nur gedulden. Jeder hatte Arbeit, jedes Kind durfte kostenlos die Schule besuchen und auch der Arztbesuch war umsonst. Wussten sie den Frieden nicht zu schätzen? Dass es keine Obdachlosen gab, keine Arbeitslosigkeit, keine Ausbeutung?

Die Rufe wurden lauter. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Keine Gewalt, keine Gewalt. So kamen sie näher, und bald war es keine dunkle anonyme Menge mehr, bald waren sie so nah, dass Falck einzelne Personen ausmachen konnte, Männer, Frauen, Jugendliche. Unzählige Gesichter. Scheinwerfer strichen über sie hinweg, Stasileute filmten am Rande mit Videokameras. Irgendwo, ahnte Falck, standen Kampftruppen mit Wasserwerfern, mit Kampfwagen, mit Kalaschnikows und Panzern. Sie warteten nur auf den Befehl. Und der würde unweigerlich kommen, musste kommen, denn dieser Staat, wusste Falck, würde das nicht dulden, was hier geschah. Wenn sich dieser Protest hier ausbreiten würde wie ein Flächenbrand, dann wäre das das Ende dieses Staates.

»Wir sind das Volk!«, skandierten die Menschen und kamen näher. Das war keine randalierende Menge, viele trugen Kerzen in den Händen, hielten Schilder hoch. Mit großer Entschlossenheit kamen sie heran.

»Wir sind das Volk, wir sind das Volk!«, dröhnte es in Falcks Ohren, und die unzähligen Stimmen schienen ihnen recht zu geben. Falck sah nicht mehr nach links oder rechts. Er wollte nicht in die Gesichter seiner Kameraden sehen. Er wollte sie nicht wiedererkennen in ihren Augen, seine Angst.

Lieber Gott, dachte er noch einmal, lieber Gott.

EINSFrühjahr 1988

1

Der Tag versprach schön zu werden. Es war leicht bewölkt, nicht sehr kalt, nur der Wind blies heftig. Die Straße wirkte grau wie immer, es gab keinen einzigen Farbtupfer mehr an den Fassaden. Der Fahnenschmuck zur Erster-Mai-Feier war schnell verschwunden, sofern es hier überhaupt welchen gegeben hatte. Die Häuser in dem Viertel waren allesamt verfallen, einige Eingänge waren sogar vernagelt. Die Dachrinnen hingen durch, der Putz löste sich, die Fenster waren verquollen, der Lack war längst abgesplittert. Vor einem Fenster in der Louisenstraße war sogar ein selbstgemaltes Schild befestigt. Hilfe, unser Haus stürzt ein! Es hing schon lang da.

Tobias Falck, Obermeister der VP, sportlich schlank, das glatte blonde Haar unter der Mütze sauber gescheitelt und mit seinen nicht ganz eins achtzig nicht der Größte seines Jahrgangs, wusste, dass so etwas nicht erwünscht war. Aber das war weder sein Abschnitt noch sein Problem. Sollte sich der ABV drum kümmern. Außerdem war es den Leuten kaum zu verdenken. Seine eigene Wohnung in Striesen, eigentlich nur ein Zimmer in der Wohnung der Schurigs, bei denen er zur Untermiete wohnte, solange er und Ulrike nicht verheiratet waren, war kaum in besserem Zustand. Bei ihnen hing allerdings die DDR-Fahne noch, er selbst hatte sie am dreißigsten April in die Halterung vor dem Dachfenster gesteckt. Ulrike hatte er dieses Wochenende nicht gesehen. Das ärgerte ihn. Wegen ihres Studiums war sie die Woche über immer voll ausgelastet, und am Wochenende kam ihnen oft sein Dienstplan in die Quere. Letztes Wochenende hätte er freigehabt, doch Ulrike hatte einem Subbotnik zugesagt. Fast den ganzen Samstag war sie mit der Begrünung der Beete vor dem Studentenclub beschäftigt gewesen. Grundsätzlich befürwortete Falck diese freiwilligen Einsätze im Dienst der Gemeinschaft, doch in diesem Fall hätte Ulrike daran denken können, dass er freihatte. Noch dazu waren sie und ihre Eltern am Sonntag zu einer Familienfeier nach Karl-Marx-Stadt gefahren. Nun sollte es wieder mindestens zwei Wochen dauern, bis sie länger Zeit füreinander hatten. Überhaupt wirkte Ulli in letzter Zeit immer sehr eingespannt. Die Anforderungen im Studium stiegen, hatte sie ihm erklärt. So blieb ihnen in dieser Woche nur ein kurzer Spaziergang am Freitag. Als wären sie verliebte Achtklässler, dachte Tobias.

Er bog in die Prießnitzstraße ein. Kaum ein Auto war hier geparkt, und auf dem Kopfsteinpflaster lagen Splitter von Dachziegeln, die erst kürzlich heruntergefallen sein mussten. Falck warf einen abschätzenden Blick nach oben. Seine Dienstmütze würde ihm wenig nützen, wenn ihm ein Ziegel auf den Kopf fiel.

Ein grauer Trabant bog in die Straße ein und holperte über das grobe Pflaster. Sein helles Motorenklingeln hallte an den morschen Wänden der Häuser wider. Der Fahrer hatte das Fenster heruntergekurbelt. Er trug eine schwarze Lederjacke und Oberlippenbart. Eine Zigarette hing ihm im Mundwinkel. Er hielt vorn beim Lebensmittelladen an der Ecke zur Schönfelder Straße.

Zwei Jungen kamen Falck entgegen, beides Schulkinder. Falck schätzte sie auf zwölf, mit Lederranzen auf dem Rücken. Sie unterhielten sich, der eine zählte dem anderen etwas vor, aber beide verstummten beinahe schuldbewusst, als sie ihn sahen.

»Bleibt mal schön an der Hauswand, solange der Wind noch so geht!«, ermahnte Falck die Jungen, und die beiden gehorchten augenblicklich. Falck machte einen Schritt zur Seite und ließ sie vorbeigehen. Ehrfürchtig starrten sie auf sein Pistolenholster.

Als Falck weiterging, entdeckte er den dünnen Draht eines Büchsentelefons, der von einer Wohnung im ersten Obergeschoss quer über die Straße gespannt war. Bis vor Kurzem hatten dort in den gegenüberliegenden Wohnungen zwei Freundinnen gewohnt, wusste Falck, die sogar dieselbe Schulklasse besuchten. Seit vier Wochen aber stand die Wohnung auf der anderen Straßenseite leer, da den Blochmanns die Ausreise genehmigt worden war.

Der jetzt nutzlos gewordene Draht stimmte Falck traurig. Warum Eltern ihren Kindern so etwas antaten, konnte er nicht nachvollziehen. Sie rissen sie aus dem Klassenverband und der Pioniergruppe, nahmen ihnen die Freunde und Bekannten, die Arbeitsgemeinschaften und Trainingsgruppen. Auch sie selbst gaben ja alles auf, was sie hatten, verrieten ihren Betrieb, ihr Land und stürzten sich und die Familie in völlige Ungewissheit. Und das alles, um Marlboro zu rauchen und Coca-Cola trinken zu können?

»Hallo!«, rief eine dünne Stimme. »Hallo, junger Mann!«

Falck entdeckte auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen kleinen alten Mann im Fenster einer Erdgeschosswohnung. Seine weißen Haare standen wirr vom Kopf ab. Nur im Unterhemd beugte er sich aus dem Fenster. Falck überquerte die Straße.

»Guten Morgen«, grüßte er und tippte sich mit der Hand an den Mützenschirm.

»Genosse Polizist, können Sie mir helfen?«

»Womit denn?«, fragte Falck. Er hatte eigentlich keine Zeit mehr, doch so direkt angesprochen, konnte er schlecht ablehnen.

»Meine Frau ist aus dem Bett gefallen, ich kann sie nicht hochheben. Können Sie mir helfen? Die Tür steht offen!«

»Ich komme!«, rief Falck, ohne zu zögern, und war schon auf dem Weg ins Haus. Bereits im Treppenhaus schlug ihm ein übler Geruch entgegen. Der Gestank nach Urin und Müll wurde an der Wohnungstür so intensiv, dass es ihm den Atem verschlug.

»Hierher, kommen Sie!« Der Alte erwartete ihn schon und winkte Falck fahrig heran. Falck versuchte angestrengt, nur durch den Mund zu atmen.

In einem kleinen Zimmer, dessen Fenster zum Hof zeigten, lag eine alte Frau neben dem Bett hilflos auf dem Boden, unter ihr nur ein abgetretener Läufer. Ihr Mann hatte ihr offenbar ein Kissen unter den Kopf geschoben. Die Frau war lediglich mit einer Art Nachthemd bekleidet und hatte den rechten Arm in Gips.

»Ach, Gott«, stöhnte sie leise. »Ach Gott!«

»Alleine bekomme ich sie nicht mehr ins Bett«, erklärte der alte Mann noch einmal.

Falck nickte und stieg vorsichtig über die Frau hinweg. »Nehmen Sie sie unter dem linken Arm, ich nehme den rechten.«

»Aber Sie müssen aufpassen, der Bruch ist ganz frisch«, ermahnte ihn der Alte.

Falck nickte wieder. Er hatte das Bettzeug gesehen, und ihm war übel vor Ekel und Mitleid. Er nahm den Gurt des tragbaren Funkgerätes, stellte es auf dem Boden ab, dann bückte er sich, griff der Frau unter den Arm und half ihr, sich aufzusetzen. Dann fasste er sie um die Taille.

»Packen Sie mit an! Haben Sie sie?«

Der Alte bückte sich langsam und langte seiner Frau unter den gesunden Arm.

»Auf drei!«, bestimmte Falck. »Eins, zwei, drei!«

Die Frau schrie laut auf, als die Männer sie zurück auf das Bett legten.

»Soll ich einen Arzt kommen lassen«, fragte Falck. Die Aktion, die Enge des Raumes und der Gestank hatten ihn zum Schwitzen gebracht.

Der Alte winkte nur erschöpft ab. Er sah selbst so aus, als würde er jeden Moment umfallen. Erschöpft setzte er sich auf die Bettkante.

»Brauchen Sie sonst noch etwas?« Falck hängte sich das Funkgerät wieder um und sah sich um. Die Wohnung sah verwahrlost aus. Vermutlich war der Mann kaum noch in der Lage, sich um das Nötigste zu kümmern.

Wieder schüttelte der Alte den Kopf. »Unsere Tochter kommt später.«

»Gibt es niemanden im Haus, der Ihnen helfen könnte, wenn Ihre Frau noch einmal aus dem Bett fällt? Hat hier jemand einen Telefonanschluss?«

»Die Klemms haben einen, doch die sind beide auf Arbeit. Und bis zum Laden vor schaffe ich es nicht mehr.«

»Gut, dann …« Falck zögerte. Für solche Situationen hatte man ihn nicht ausgebildet. Wenn der Mann es nicht einmal schaffte, zweihundert Meter zum Einkaufen zu gehen, dann sollten die beiden nicht mehr allein hier wohnen. Doch er wollte auch nicht fragen, warum sie nicht in einem Feierabendheim lebten. Er ahnte die Antwort schon.

Als Falck wieder unten auf der Straße stand, hörte er, wie etwa hundert Meter entfernt der Motor eines Mopeds aufheulte. Und schon schoss aus der Baulücke neben dem Haus eine Simson heraus, auf der zwei Männer mit einem blauen und einem braunen Helm saßen. Der Fahrer bog rechts ab, gab Gas und bremste an der nächsten Kreuzung nur kurz, um sofort wieder Vollgas zu geben. Dass der Fahrer und sein Sozius eher jung waren, glaubte Falck am Körperbau erkannt zu haben. Von den Gesichtern war unter den Helmen nichts zu sehen gewesen. Und sie hatten Jeans und Jacken getragen.

Falck ging die letzten hundert Meter zum Haus des ABV und studierte die Namen auf dem Klingelschild. Der Abschnittsbevollmächtigte hieß Wetzig und war Leutnant vom Rang.

Den Namen gab es nicht auf dem Klingelschild, das vermutlich uralt war. Der Leutnant sollte im ersten Obergeschoss wohnen. Dort stand Wehner. Falck konnte sich nicht entscheiden zu klingeln. Es war kurz nach halb sieben, er war fünf Minuten zu spät. War der Mann schon alleine losgegangen und hatte nicht, wie vereinbart, auf ihn gewartet? Falck seufzte. Es half nichts, er musste ins Haus.

Im Treppenhaus war es düster. Durch das trübe kleine Fenster der Hoftür fiel nur wenig Licht. Doch das Bündel auf dem Boden sah er trotzdem sofort. Es sah aus wie ein großer Kleidersack. Er fingerte nach dem Lichtschalter und fuhr zurück, als das Licht anging. Das Bündel auf dem Boden war ein Mensch.

»Kann ich Ihnen helfen?«, rief er. Doch als er näher kam, sah er, dass seine Frage sinnlos war. Der Mann, der eine Uniform trug, lag seltsam verrenkt auf dem Boden und war ohne Zweifel tot. Falck war sich sicher, das musste Wetzig sein. Sein Körper schien fast unversehrt zu sein, doch sein Schädel war derart zertrümmert, dass jede Hilfe zu spät kam. Dünne Blutrinnsale liefen aus den Nasenlöchern, Hirnwasser und Blut sickerten aus der schweren Wunde am Kopf, verteilten sich auf dem Beton. Falck wich zurück, bis er die Wand hinter sich spürte, er fühlte sich wie gelähmt. Er blickte nach oben. War der Mann von oben den Treppenhausschacht hinuntergestürzt? Wetzigs Schirmmütze fiel ihm auf. Sie lag nahe der Hoftür, fünf, sechs Meter vom Leichnam entfernt. Außerdem bemerkte Falck, dass Wetzig der rechte Schuh fehlte und sein Strumpf bis über den Hacken ausgezogen war. War er etwa beim Schuhanziehen aus dem Gleichgewicht geraten und übers Geländer gestürzt? Das wäre geradezu lächerlich, so zu sterben. Falck raffte sich endlich auf. Er musste etwas tun.

Er kauerte sich neben den Leichnam und griff nach dessen Handgelenk, um sicherzugehen, dass kein Puls mehr spürbar war. Er packte sein Funkgerät, hielt dann aber wieder inne. Die Sache mit dem fehlenden Schuh ließ ihm keine Ruhe. Kurzentschlossen stieg er die Treppe hinauf.

Im ersten Stock wurde er fündig. Der Schuh lag vor Wetzigs Wohnungstür. Falck berührte ihn nicht, betrachtete ihn bloß. Dann hörte er, wie ganz oben jemand eine Wohnung verließ.

Jetzt galt es zu handeln.

Von der ersten Sekunde an war klar: Der Mann konnte ihn nicht ausstehen. Und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Hauptmann Edgar Schmidt wirkte ungepflegt. Dabei trug er saubere Kleidung, war rasiert, doch irgendwie haftete ihm etwas Schmuddeliges an. Vielleicht weil er noch in der Haustür einen letzten Zug von seiner Kippe nahm, um sie dann auf die Straße zu schnippen, vielleicht weil er zu leichtem Übergewicht neigte, etwas zu lange Haare hatte und seine Schuhe unübersehbar ungeputzt und ausgetreten waren. Er machte sich gar nicht erst die Mühe, den Toten aus der Nähe zu betrachten. Er warf lediglich einen kurzen Blick auf ihn und gab zu verstehen, dass dann die Spurensicherung ihre Arbeit tun solle.

»Und Sie haben ihn gefunden?«, wandte er sich unvermittelt an Falck.

»Jawohl, Genosse Hauptmann.« Falck salutierte, wie er es gewohnt war. »Obermeister Falck.«

»Und was hatten Sie hier zu suchen?«, fragte Schmidt, sah ihn dabei aber nicht an. Stattdessen blickte er nach oben und drehte sich dann zu den zwei Männern aus seiner Abteilung um, die sich gerade unterhielten.

Das macht er absichtlich, dachte sich Falck. Was für ein Idiot.

»Ich hatte einen Termin mit Leutnant Wetzig«, erklärte er in neutralem Ton. »Ich … äh … Ich wurde aufgehalten, musste zwei alten Leuten helfen, hier ein paar Häuser weiter, und kam dadurch fünf Minuten zu spät. Da lag er.«

»Wo er jetzt liegt, nehme ich an?«, fragte Schmidt, und es war nicht auszumachen, ob das ein Witz oder eine ernstgemeinte Nachfrage sein sollte.

»Natürlich.«

»Was hatten Sie denn für einen Termin?«

Das ging ihn eigentlich gar nichts an, dachte sich Falck. Mit jeder Sekunde gefiel ihm der Mann weniger, sein herablassendes Verhalten, die flapsige Art. Wie alt war Schmidt? Mitte dreißig oder vielleicht schon vierzig?

»Ich wurde von meinem Vorgesetzten, Oberleutnant Exner, zu Wetzig delegiert, der einer Sache nachgehen soll, über die ich aber noch nicht aufgeklärt wurde.«

»Ah, Geheimauftrag!« Schmidt hob das Kinn.

Falck wusste auf diese ironische Bemerkung nichts zu antworten.

»Genosse Obermeister, ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Irgendeine Idee, wie es dazu kam?« Schmidt deutete auf den Toten.

»Also, mir fiel seine Mütze auf. Ich frage mich, warum sie dahinten liegt. Wenn er sie auf dem Kopf trug, würde sie nach dem Aufprall doch direkt danebenliegen.«

»Gut, weiter!«

Falck räusperte sich. »Dann der Schuh oben auf dem Absatz. Mir kommt das seltsam vor.«

»Seltsam? Warum?«

Falck hob die Schultern. Er konnte es nicht genau erklären.

Schmidt sah nach oben. »Vielleicht war er gerade dabei, sich den Schuh anzuziehen, geriet aus dem Gleichgewicht und stürzte übers Geländer.«

Genau das hatte Falck zuerst auch gedacht.

»Die Mütze saß eben doch nicht straff, oder er hatte sie unter den Arm geklemmt«, sagte Schmidt.

»Zum Schuhanziehen?«, entfuhr es Falck.

Schmidt kniff einen Moment die Lippen zusammen. »Haben Sie eine bestimmte These?«

»Ich frage mich, warum er es nicht geschafft hat, sich festzuhalten.«

»Hat er vielleicht. Das lässt sich mithilfe der Spurensicherung nachvollziehen. Aber hören Sie mal, Genosse Obermeister, was wollen Sie denn eigentlich zum Ausdruck bringen?«, fragte er schließlich. »Nur zu. Sagen Sie’s ruhig!«

Falck atmete durch. »Kurz bevor ich vorhin hier eintraf, kam aus der Brache nebenan eine beige Simson und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hohensteiner Straße. Da saßen zwei Männer drauf, vermutlich sehr jung, Gesichter und Haar konnte ich wegen der Helme nicht erkennen.«

»Und was wollen Sie damit sagen?«

»Es wäre doch gut möglich, dass diese beiden Männer mit dem Tod von Genosse Wetzig in Verbindung stehen.«

»Wie waren die Typen denn angezogen?«

»Beide Männer trugen dunkelblaue Jeanshosen und -jacken, die Kleidung machte einen abgewetzten Eindruck.«

»Mit dieser Beschreibung können wir am Wochenende das halbe Dynamo-Stadion verhaften«, bemerkte Schmidt grimmig. »Sie meinen also, die beiden hätten den Mann übers Geländer gestoßen?«

»Das wäre doch durchaus möglich, oder? Die Haustür war nicht verschlossen, Wetzigs Frau war schon auf Arbeit gefahren, bis auf die ältere Dame oben war niemand mehr da. Gut möglich, dass ein Schrei oder Kampfgeräusche deshalb von keinem bemerkt wurden.«

Schmidt sah ihn an, als erwartete er noch mehr. »Hm«, grummelte er. »Warum sollten zwei Männer am frühen Morgen hierherkommen und Wetzig übers Geländer stoßen?«

»Na ja, das weiß ich auch nicht.«

»Spekulieren Sie doch mal«, ermunterte ihn Schmidt spöttisch.

»Vielleicht waren der ABV und die Männer an einem anderen Tag wegen einer Ordnungswidrigkeit aneinandergeraten. Die Männer wollten das ausdiskutieren, gerieten in Streit. Vielleicht war es ein Unfall?«

»Ausdiskutieren? Mit dem ABV? Ordnungswidrigkeiten sind ja keine Verhandlungssache.«

»Sie haben mich aufgefordert zu spekulieren, Genosse Hauptmann«, verteidigte sich Falck.

»Hab ich. Ja.«

»Und wenn Sie Wetzigs Protokolle prüfen, stoßen Sie vielleicht auf einen derartigen Vorgang, oder eine bestimmte Person fällt Ihnen auf. Jemand, der schon einmal straffällig geworden ist, zum Beispiel.« Falck schloss den Mund, er hatte sich eindeutig zu weit vorgewagt.

Schmidt rieb sich über Wange und Stirn. »Ja, das werden wir alles in Erwägung ziehen. Sie melden sich erst mal auf Ihrem Revier. Wir werden sicherlich wegen einer Zeugenaussage noch einmal auf Sie zukommen.«

»Jawohl, Genosse Hauptmann!« Falck salutierte erneut.

Schmidt sah ihn halb belustigt, halb entnervt an. »Ihnen ist klar, dass Wetzig vermutlich noch leben würde, wären Sie nicht zu spät gekommen?«

Falcks Hand sank langsam nach unten. Schweigend starrte er Schmidt an. Wetzig musste tatsächlich gefallen sein, kurz bevor er hier ankam. Aber lag der Vorfall wirklich in seiner Verantwortung? Abgesehen davon, dass er einen triftigen Grund für seine Verspätung hatte. Warum machte Schmidt ihn also dafür verantwortlich? Aus reiner Boshaftigkeit?

Auf einmal schien Schmidt dann doch von seinem Gewissen eingeholt worden zu sein, und er schlug moderatere Töne an. »Ich sag Ihnen mal was, Genosse. Sie wurden Wetzig zugeteilt, weil es wiederholt Fälle von sexueller Belästigung hier im Viertel gegeben hat. Lassen Sie sich von Ihrem direkten Vorgesetzten aufklären! Abtreten!«

2

»Genosse Falck, kommen Sie rein!«

Falck betrat das Büro seines Vorgesetzten. »Genosse Oberleutnant«, grüßte er.

Exner, Oberleutnant der VP, knapp vierzig, mit kurzem dunklem Haar und Oberlippenbart, hieß Falck, auf dem Stuhl vor seinem Schreibtisch Platz zu nehmen. Hinter Exner an der Wand, zwischen den beiden Fenstern, hing ein Bild von Erich Honecker. Auf seinem Schreibtisch standen zwei grüne Telefone und eine Zwischensprechanlage. Falck mochte Exner. Er war ein ruhiger, besonnener Mann, der ihn jetzt forschend ansah.

»Geht es Ihnen gut, Genosse?«, fragte er.

»Ja. Danke der Nachfrage.« Genau genommen ging es ihm nicht gut. Spätestens auf dem Weg zurück zur Katharinenstraße war ihm bewusst geworden, was eigentlich geschehen war, was er gesehen hatte. Wetzig war nicht sein erster Toter gewesen. Aber er war so knapp vor seinem Erscheinen gestorben, dass Falck noch die Wärme seines Körpers hatte spüren können. Außerdem bekam er einfach den Gedanken nicht aus dem Kopf, dass er einen Mord hätte verhindern können, wäre er rechtzeitig da gewesen.

»Sie wirken unzufrieden, gibt es etwas, das Sie sagen möchten?« Exner drehte skeptisch fragend den Kopf zur Seite.

»Ich habe den Eindruck, dass der ermittelnde Hauptmann vor Ort meine Aussage nicht ernst genommen hat.«

»Weil Sie glauben, Wetzig sei von zwei Männern über das Geländer gestoßen worden.« Exner war also schon informiert.

Falck nickte. Er musste vorsichtig sein. Schon lang hatte er das Gefühl, als ob man seinen Diensteifer mit einer gewissen Belustigung betrachtete.

»Das wäre fast schon eine politische Sache. Einen ABV, einen Volkspolizisten zu ermorden.«

Falck sah auf. Was sollte das? Exners Aussage war ebenso unnötig wie Schmidts Bemerkung, Wetzig könnte noch leben. Er hatte den Mann schließlich nicht umgebracht, und es änderte auch nichts an dem Tatbestand, ob das nun politisch war oder nicht.

»Genosse Oberleutnant, ich will konstruktiv zur Aufklärung des Vorfalls beitragen. Es muss doch möglich sein, eine beige Simson ausfindig zu machen, die im näheren Umkreis gemeldet ist. Selbst wenn es fünfzig wären, anhand der Helme könnte ich den Kreis der Verdächtigen einschränken. Wenn dann noch jemand darunter ist, der vielleicht schon einmal straffällig geworden ist …«

Exner bremste ihn ein. »Das ist alles richtig, Genosse. Aber etwas Vertrauen müssen Sie der kriminalistischen Abteilung unseres Organs schon entgegenbringen.«

»Das tue ich doch«, beeilte Falck sich zu sagen. Nur diesem komischen Schmidt vertraute er nicht, der zu bequem war, eine Treppe hochzusteigen, wenn es ihm nicht erforderlich schien. Falck bemühte sich, das Thema zu wechseln. »Darf ich fragen, Genosse Oberleutnant, weshalb ich Wetzig ursprünglich zugeteilt werden sollte? Hauptmann Schmidt deutete an, dass es um ein Sexualdelikt ging.«

Exner nickte. »Vorletzte Nacht hat jemand eine junge Frau bis nach Hause verfolgt. Sie kam von der Gymnastik, gegen zehn Uhr abends war das. Es handelt sich um eine Frau Pliske, wohnhaft in der Talstraße 8. Sie ist Lehrerin. Ihre Haustür war noch nicht zugeschlossen, das war ihr Glück. Sie hat sich ins Haus retten können. Man könnte dies als Lappalie abtun oder als Missverständnis. Aber das ist nicht der erste gemeldete Vorfall in den letzten Monaten.«

»Konnte sie den Mann beschreiben? Oder eine der anderen betroffenen Frauen?«, fragte Falck. Es war bekannt, dass in der Dresdner Neustadt allerhand seltsames Volk wohnte, Studenten, junge Paare in wilder Ehe, aber auch Asoziale, ehemalige Knastis, Punker. Kein Wunder, wenn es hier zu solchen Vorfällen kam.

Exner schüttelte den Kopf. »Es wird gerade geprüft, ob ein entlassener Sexualstraftäter in die Gegend gezogen ist oder sich einer der Anwohner in früheren Zeiten auffällig zeigte.«

»Genosse Oberleutnant, wenn ich einen Vorschlag machen dürfte?«

»Nur zu.«

Vielleicht machte er sich jetzt vollends zum Idioten. Egal. Falck holte noch einmal Luft. »Also, von anderen Genossen weiß ich, dass sich gelegentlich Schutzpolizisten in Zivil zur Unterstützung der Genossen der Kripo unter die Bevölkerung mischen. Vielleicht sollte ich mich auch auf diese Art und Weise umhören? Vielleicht gelänge es mir, Kontakt aufzunehmen und mehr zu erfahren. Vielleicht könnte ich den Besitzer der Simson ausfindig machen oder hören, was man über Wetzigs Tod so erzählt?«

»Sie möchten gern Geheimagent spielen?« Exner hob belustigt die Augenbrauen.

Entmutigt sackte Falck in sich zusammen.

»Es stimmt allerdings, dass die Kripo gelegentlich um Unterstützung bittet. Da geht es jedoch eher um Bagatelldelikte oder kleinere Einbruchreihen. In diesem Falle wäre es ein eher außergewöhnliches Vorgehen, erst recht in Zivil.« Exners Grinsen verlor sich, er schien die Idee ernsthafter in Erwägung zu ziehen.

»Ich könnte womöglich auch über die sexuellen Übergriffe etwas in Erfahrung bringen«, hakte Falck nach und wusste gar nicht recht, was er mit seiner Hartnäckigkeit eigentlich bezweckte. Lag es daran, dass er sich doch für Wetzigs Tod verantwortlich fühlte?

»Ich denke darüber nach. Immerhin haben Sie sich für den Mittleren Dienst beworben, das könnte sich gut in Ihrem Lebenslauf machen. Noch dazu sind Sie jung und geeignet, sich unter solche Leute zu mischen, voller Tatendrang, praktisch veranlagt. Verheiratet sind Sie immer noch nicht, oder?«

Falck schüttelte den Kopf. Er wusste, dass er mit seinen fünfundzwanzig Jahren eigentlich schon längst verheiratet sein und Kinder haben sollte, wie so ziemlich jeder, den er kannte, inklusive seiner Geschwister. Doch Ersteres würde sich bald ändern, nachdem Ulrike nach Monaten freundlichen Zuredens endlich zugestimmt hatte, nächstes Jahr nach Beendigung ihres Studiums zu heiraten. Zweiteres würde sich dann wohl auch bald einstellen, allein, um endlich eine richtige Wohnung zu bekommen. Zeit wurde es in jeglicher Hinsicht. Mit dreiundzwanzig war Ulrike beinahe schon zu alt für ein erstes Kind.

Exner schürzte die Lippen. »Ich werde den Vorschlag bei den entsprechenden Stellen anbringen. Sie bekommen Bescheid, Genosse. Bis dahin sind Sie wieder dem normalen Streifendienst zugeteilt.«

Falck nickte zögernd. Das klang wie eine vertuschte Absage. Er kannte das Prozedere. Die meisten Vorschläge wurden so lange zerredet, bis alles vergessen war.

3

Er hatte schon nicht mehr damit gerechnet, als er drei Tage später zu Exner ins Büro bestellt wurde. Mittwoch und Donnerstag hatte er normalen Dienst geschoben, und niemand hatte sich für ihn interessiert, weder Exner noch dieser Hauptmann Schmidt. Zwischenzeitlich hatte er in Erfahrung gebracht, dass Schmidt schon mehrmals mit seinen Vorgesetzten aneinandergeraten war, was kaum verwunderte. So wie Schmidts Auftreten jeglicher Respekt fehlte, war er selbst auch keine Respektsperson, die die Volkspolizei der DDR angemessen vertreten konnte. Angeblich war Schmidt sogar schon einmal vom Dienst dispensiert und um einen Rang degradiert worden.

»Setzen Sie sich, Genosse!«, befahl Exner nach der Begrüßung. »Wie ich Ihnen sagte, habe ich Ihren Vorschlag angebracht und heute Morgen kurzfristig Bescheid erhalten, dass die Aktion genehmigt ist. Sie werden schon morgen beginnen. Die Genossen des MfS stellen uns eine ihrer Wohnungen vor Ort zur Verfügung, sie koordinieren das Ganze auch.«

»Morgen schon?«, fragte Falck. Er war irritiert, erst war Funkstille und jetzt sollte es von einem auf den nächsten Tag gehen.

»Es war doch Ihr Vorschlag. Das ist Ihre Gelegenheit, sich als vollwertiges Mitglied unseres Kollektivs zu beweisen. Haben Sie Ihre Meinung geändert?«, fragte Exner, der die Reaktion offenbar falsch verstanden hatte.

»Nein, nein, ganz und gar nicht«, sagte Falck schnell, »zum Wohle des Sozialismus.«

Exner runzelte die Augenbrauen, um im nächsten Moment amüsiert zu wirken. »Ja, ja, zum Wohle des Sozialismus«, wiederholte er leise. »Die Wohnung befindet sich in der Böhmischen Straße. Sie ziehen dort ein, Falck. Lassen Sie sich eine gute Legende einfallen. Vielleicht sollten Sie sich kleidungstechnisch etwas überlegen. Sie wissen selbst, dass viele der dort wohnhaften Bürger sich auch durch ihr Äußeres bewusst von den sozialistischen Werten unserer Gesellschaft abgrenzen wollen. Auf die nächste Rasur können Sie also gern verzichten.« Exner grinste wieder.

Falck nickte. Er wollte Einsatzbereitschaft zeigen, griff sich dabei unbewusst ans glattrasierte Kinn. Er wollte nicht skeptisch oder ängstlich wirken, doch genau diesen Eindruck musste Exner gerade von ihm haben. Ihm wurde jetzt erst klar, dass er mit seinen Klamotten nicht weit kommen würde. Aber die Vorstellung, in alter Jeansjacke, womöglich noch mit einem Schwerter-zu-Pflugscharen-Aufnäher, Bart und langen Haaren durch die Gegend zu ziehen, behagte ihm wenig.

Exner schien den gleichen Gedanken zu haben und unterdrückte ein Grinsen nur schlecht. »Auf die Dauer des Einsatzes sind Sie von Ihren üblichen Dienstpflichten entbunden. Wir erwarten jedoch täglich Bericht.« Er beugte sich vor und schob einen Papphefter über den Tisch. Ein kleiner Schlüsselbund lag obenauf. Es war ein Schlüsselring, an dem drei Bart- und ein Briefkastenschlüssel hingen.

Falck wollte den Papphefter an sich nehmen, doch Exner hinderte ihn daran, indem er seine Hand auf den Hefter legte. »Es gibt eine weitere Angelegenheit, bei der wir vom Kriminalamt um Mithilfe gebeten worden sind. Sie ist streng vertraulich zu behandeln. Ihre Aufgabe ist es hierbei, sich in bestimmten Kreisen umzuhören und verdächtige Gespräche weiterzugeben.«

Falck runzelte die Stirn und sah seinen Vorgesetzten gespannt an.

Exner holte nun seinerseits Luft und überflog noch einmal das Schreiben in seiner Hand, als müsste er sich vergewissern, dass er das Richtige sagte.

»Bei dieser Angelegenheit handelt es sich offenbar um einen Leichendiebstahl. Vor zwei Tagen ist ein Sarg mit dem Leichnam einer jungen Frau weggekommen. Kurz vor der Feuerbestattung kam den Krematoriums-Mitarbeitern der Sarg samt der Leiche abhanden und konnte nicht wiederbeschafft werden. Und nicht allein das. Offensichtlich gab es einen ähnlichen Fall vor zwei Jahren auf einem Friedhof in Gorbitz. Bei der Leiche damals handelte es sich ebenfalls um eine junge Frau.«

»Und in welchen Kreisen soll ich mich da umhören?«, fragte Falck unsicher. Die Sache begann ihm bereits über den Kopf zu wachsen, bevor sie überhaupt angefangen hatte.

Auch Exner wirkte skeptisch. »Wie Sie wissen, haben sich in den letzten Jahren in unserem Viertel sogenannte Gruftis angesammelt, denen man ja alles Mögliche nachsagt. Ein Hang zum Düsteren, zu Selbstmord- und Todesfantasien. Seltsame Musik, ungewöhnliche Verhaltensweisen, nächtliche Treffen auf Friedhöfen, satanistische Rituale und allerlei andere dubiose Sachen. Einige von ihnen sollen die Fußböden ihrer Wohnung mit Erde bedeckt haben und in Särgen schlafen. Angeblich trinken sie auch Cola mit Spee. Ich kann mir das beileibe nicht vorstellen, aber irgendwoher müssen die Gerüchte ja kommen. Wenn Sie mich fragen: allesamt arbeitsscheue Subjekte. Drückeberger. Asozial.«

Falck rutsche unruhig auf seinem Stuhl hin und her. »Ich soll mich in dieser Sache also nur umhören?«, vergewisserte er sich.

»Richtig. Sie sollen sich sowieso nur umhören. Das muss Ihnen klar sein. Sie sind gar nicht befugt, eigenständig zu ermitteln. Wenn Ihnen etwas verdächtig erscheint, melden Sie es umgehend. Ist das klar?«

Ein letztes Mal tippte Exner auf den Ordner. »Und denken Sie daran, tägliche Berichte abzuliefern. Diese deponieren Sie übrigens in Ihrem Briefkasten unten im Haus.«

Falck nickte und erhob sich. Er langte nach dem Hefter und dem Schlüssel. »Gab es denn schon neue Erkenntnisse im Fall Wetzig?«, wagte er schließlich doch noch zu fragen.

»Nichts, das Ihnen bei Ihrem Auftrag hilfreich sein könnte, Genosse Falck.«

Mit gemischten Gefühlen stieg Falck aus der Straßenbahn. Er hatte ja selbst die Aktion angestoßen, doch jetzt, da es losgehen sollte, hatte er Zweifel. Er hatte bisher kaum Kontakt zu Leuten aus der Neustadt gehabt. Gelegentlich hatte er mal die Ausweise von Punkern kontrolliert und sich dabei jedes Mal gefragt, wie man freiwillig so ein Leben führen konnte, abseits der Gesellschaft, in heruntergekommenen Verhältnissen, mit einem zugewiesenen Arbeitsplatz, denn freiwillig wollten sie ja meistens nicht arbeiten. Falck konnte so etwas nicht verstehen. Insgeheim musste er zugeben, einiges nicht mehr zu verstehen, weshalb man sich über ihn lustig machte. Das Gespräch mit Exner hatte ihm dieses Gefühl nur bestätigt.

Er kam sich abgeschoben vor, als ob es Exner nicht schnell genug gehen könnte, dass er weg war. Noch dazu hatte er keine wirkliche Befugnis zu ermitteln. Je länger er darüber nachdachte, desto mehr Zweifel kamen ihm. Wie sollte er sich unter das sonderbare Völkchen mischen, wenn er noch nicht einmal dessen Musik kannte? Was wäre, wenn sie ihn nach seinen Idealen befragten, ihn nach seinem Platz in dieser Republik fragten? Wenn er nach ihrer Logik argumentieren sollte? Ob er mit Ulrike darüber reden durfte? Das hatte er nicht zu fragen gewagt. Heute Nachmittag wollten sie sich treffen, beim Pioniereisenbahnhof im Großen Garten.

Im Haus unten bei den Rosigs kläffte Kuno hinter der Tür. Falck mochte Hunde, aber Kuno konnte er nicht leiden, der war ihm zu aggressiv. Vermutlich bellte der nur deswegen den ganzen Tag über, weil er im Korridor eingesperrt war. Falck schloss den Briefkasten auf und zog eine Postkarte an die Schurigs heraus. Darauf war die Rosstrappe im Harz zu sehen.

Er schloss im ersten Geschoss die Wohnungstür auf.

»Ich bin es«, kündigte er sich wie gewohnt bei seinen Vermietern an.

Frau Schurig kam in den Flur, wischte sich die Hände am Geschirrtuch ab und grüßte mit freundlichem Nicken. »So früh heute?«

»Ich gehe dann später noch mal los, ich komme bestimmt erst abends wieder. Ab morgen bin ich übrigens ein paar Tage nicht da.«

»Haben Sie einen Lehrgang?«

Falck nickte. »Fortbildung, ja.« So war das am einfachsten erklärt. »Falls jemand für mich anruft, können Sie das auch so ausrichten. Meinen Eltern gebe ich noch Bescheid.«

»Sagen Sie mal, Herr Falck«, sagte Frau Schurig leise und kam näher zu ihm heran. »Jemand hat uns erzählt, drüben in der Neustadt hätte man einen Polizisten umgebracht! Stimmt das?«

»Nein, Frau Schurig«, widersprach er und versuchte, seinen Anflug von Ärger niederzudrücken, »das war ein tragischer Unfall.« Konnte sie, seine Vermieterin, etwa mehr wissen als er? Nein, das war nur das Gerede der Leute. Und er musste endlich aufhören zu glauben, dass jeder hinter seinem Rücken über ihn redete. Er hatte ja schon Verfolgungswahn.

Frau Schurig nickte beruhigt. »Hätte mich auch gewundert.«

Falck wusste, dass die Schurigs ihn mochten. Auch der alte Herr Schurig, der das allerdings kaum zeigte und meistens mürrisch war. Den ganzen Tag saß er in seinem Sessel, las Zeitung und schaute dann am frühen Nachmittag im Fernsehen Medizin nach Noten an. Es war wohl nicht die Pop-Gymnastik, die ihn interessierte, sondern mehr die vielen jungen Frauen, die sich in engen Gymnastikanzügen und Wadenwärmern nach der Musik bewegten. Schurig hatte sein Leben lang bei der Reichsbahn gedient, erst als Heizer, später am Gleis. Er war SED-Mitglied, wollte aber nie über Politik reden. Im Gegenteil, er reagierte meist sehr unwirsch, wenn Falck versuchte, das eine oder andere Thema anzusprechen, etwa den Vertrag über nukleare Mittelstreckenraketen, der letztes Jahr im Dezember von Gorbatschow und Reagan unterschrieben worden war.

Der alte Schurig, vermutete Falck, hegte einen stillen Groll gegen die DDR. Nachdem sein Sohn im Alter von zweiunddreißig Jahren bei einem Unfall im Kohlekraftwerk Nochten ums Leben gekommen war. Soweit er wusste, war der Unfall der Öffentlichkeit nie bekannt gemacht und nie aufgeklärt worden.

Bereitwillig hatten die Schurigs ihn als Untermieter genommen, als er sich bei ihnen vorgestellt hatte. Durch Zufall hatte er erfahren, dass ihr vorheriger Untermieter, auch ein Polizist, geheiratet und mit seiner Frau eine neue Wohnung bekommen hatte.

Falcks Untermietzimmer, in dem er seit einem Jahr lebte, war früher das Jugendzimmer des Sohnes gewesen, noch komplett so möbliert, wie der Sohn es bei seinem Auszug zurückgelassen hatte. In der Wohnzimmervitrine der Schurigs stand ein Foto des jungen Mannes. Seine Frau war nach seinem Tod mitsamt den Kindern ihrem neuen Mann, einem Ungarn, in dessen Heimat gefolgt, weshalb den Schurigs von ihren Enkeln nur gelegentliche Briefe blieben und ein Treffen alle zwei Jahre am Balaton.

Falck selbst war noch nie außerhalb der DDR gewesen, nicht einmal in der Tschechoslowakei.

»Ich würde dann den Badeofen anheizen, wenn Sie einverstanden sind«, bat Falck höflich. Der neue Badeofen war ein aufrecht stehender Boiler, der wie ein Kachelofen angefeuert wurde, um das Wasser zu erhitzen. Wenn er jetzt heizte, würde er in etwa anderthalb Stunden Badewasser haben. Schurig hatte den Ofen selbst installiert, er hatte ihm dabei geholfen, weil kein Klempner zu bekommen war.

»Aber natürlich, es sind nur keine Kohlen oben.«

»Ich hole welche.« Falck nahm sich den Kellerschlüssel und zwei leere Blecheimer aus der Kammer.

4

Es war später Nachmittag, als Falck am Fučikplatz aus der Bahn stieg und die Straße Richtung Vogelwiese überquerte. Der Rummel war schon geöffnet, allerdings nur spärlich besucht, seitdem er vor zwei Wochen aufgebaut worden war. Die Fahrgeschäfte fuhren meist ohne Kundschaft, am Autoscooter warteten gelangweilt die halbstarken Aufpasser in ihren Jeanswesten, mit Zigaretten im Mundwinkel.

Ulrike erwartete ihn am ausgemachten Treffpunkt. Anstatt eines Kleides trug sie eine hellblaue Jeanshose und eine weiße Windjacke. Ihre lockigen Haare waren unfrisiert, nur durch einen Haarreif gebändigt. Sie hatten nichts Besonders vor, nur ein bisschen an der Elbe spazieren gehen und dann vielleicht noch über die Dimitroff-Brücke zum Goldenen Reiter, um dort ein Eis zu essen. Doch dass sich Ulrike nicht schick gemacht hatte, wunderte ihn etwas.

»Ulli!«, rief er ihr zu.

Sie drehte sich um und wartete, bis er vor ihr stand. Sie erwiderte seinen Begrüßungskuss, doch Falck spürte sofort, dass etwas anders war als sonst. Vielleicht hatte sie Streit mit ihren Eltern. Die beiden betrieben einen Eisenwarenhandel im Dresdner Stadtteil Plauen und hatten immer viel zu tun. Richtig warm war er mit Ulrikes Familie in den drei Jahren, die sie zusammen waren, nie geworden. Sie waren immer freundlich zu ihm, aber wirkten reserviert.

»Ist was?«, fragte er.

»Lass uns da langgehen!« Ulrike deutete auf einen Weg, der in den Großen Garten führte. Falck nickte zustimmend. Normalerweise würde er ihre Hand nehmen, doch heute wirkte sie durcheinander und hatte beide Hände in die Taschen ihrer Windjacke geschoben.

»Wirst du nun zum Lehrgang delegiert?«, fragte sie nach einem längeren Schweigen.

»Na, ich hoffe doch. Eigentlich spricht ja nichts dagegen.«

»Dann wirst du also bald nach Aschersleben gehen?«

»Ja, sieht so aus.« Warum fragte sie ihn das? War sie womöglich schwanger? Das würde allerdings fast an ein Wunder grenzen, bei den wenigen Gelegenheiten, die sich in den letzten Monaten ergeben hatten. Außerdem nahm sie die Pille. Und wenn doch nicht? Für einen Moment wurden Falck die Knie weich. Dann würden sie wirklich bald heiraten müssen.

»Mensch, du …« Ulrike blieb kurz stehen, was ihn zwang, ebenfalls stehen zu bleiben, dann ging sie allerdings weiter, ohne noch etwas gesagt zu haben.

»Jetzt sag doch mal, Ulli, was ist denn los?«

»Ach, Mensch, Tobias, das ist doch alles blöd.«

»Was denn?« Er nahm sie sacht beim Arm, doch sie machte sich los und ging weiter. »Was ist denn so blöd?«, hakte er nach.

»Tobias, ich will das alles nicht mehr. Ich kann das auch nicht mehr. Ich mach Schluss!« Ulrike zuckte kurz mit den Achseln.

Falck war einen Moment stehen geblieben und musste sich dann beeilen, ihr hinterherzulaufen. »Bleib doch jetzt mal stehen! Was soll das denn bedeuten?«

Ulrike blieb unwillig stehen. Sie scheute sich, ihm in die Augen zu sehen. »Wir sehen uns so selten. Und die letzten Treffen waren irgendwie … so … öde. Und wenn wir miteinander schlafen wollen, müssen wir in die Laube von meinen Eltern.«

»Aber das ist doch alles …«

»Außerdem redest du nur von deiner Polizei. Immer wenn wir uns sehen, redest du davon. Und von dem Lehrgang.«

»Das kann ich doch aber alles …«

»Und alle fragen, warum wir noch nicht verheiratet sind und Kinder haben!«

Das war nun wirklich nicht seine Schuld, ärgerte sich Falck. Er hatte vielmehr das Gefühl, dass Ulrike ihm immerzu auswich bei diesem Thema. Doch er wusste aus Erfahrung, dass es keinen Zweck haben würde, hierüber zu diskutieren.

»Ulrike, das sind doch alles Dinge, die man ändern kann. Natürlich möchte ich dich heiraten und Kinder will ich auch!«

»Aber darum geht es nicht!« Ulrike stampfte mit dem Fuß auf und lief weiter.

»Nein?« Falck verstand nicht. Aber das hatte sie doch gerade gesagt. Er eilte ihr hinterher. »Dann sag mir doch, worum es geht!« Es war ihm peinlich, dass sie die Sache hier vor all den Leuten im Park ausfechten mussten, aber vielleicht war das ja genau der Grund gewesen, warum sie sich hier hatte treffen wollen. Damit sie nicht allein mit ihm war. Aber hieß das etwa, die Sache war für sie schon ausgemacht?

»Jetzt sag doch mal endlich was dazu!«