12,99 €

Mehr erfahren.

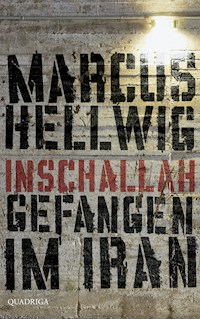

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der Reporter Marcus Hellwig und ein Fotograf wurden im Iran verhaftet, als sie das Schicksal der zum Tod durch Steinigung verurteilten Iranerin Sakineh Ashtiani recherchierten. Ihre Haft wurde weltweit in Politik und Medien als Willkürakt des iranischen Terrorregimes verurteilt. Kein Sonnenlicht, Schlafentzug und die Schmerzensschreie der gefolterten Mitgefangenen zerren an den Nerven des Journalisten, in stundenlangen Verhören wird er von seinen Peinigern misshandelt. Sie wollen ein Geständnis erpressen, um ihn als Spion zu verurteilen. Nach engagierter Intervention von westlichen Medien und Politikern konnte Außenminister Guido Westerwelle den Reporter und den Fotografen nach 132 Tagen Haft schließlich nach Deutschland ausfliegen. In die Freiheit. Dieses Buch ist auch ein fesselnder Bericht über die Ungewissheit, über die Angst in auswegloser Lage: Was werden sie mit mir machen? Werde ich jemals meine Familie, meine achtjährige Tochter wiedersehen? Lange Gespräche mit anderen politischen Gefangenen geben Marcus Hellwig tiefe Einblicke in das System der iranischen Gewaltherrschaft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Lübbe Digital

Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG erschienenen Werkes Lübbe Digital in der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG Das Bild, das die achtjährige Hannah an ihren Vater Marcus Hellwig in die iranische Gefangenschaft geschickt hat, ist im Vorsatz abgebildet. Originalausgabe Copyright © 2012 by Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin Datenkonvertierung E-Book: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-8387-1659-6 Sie finden uns im Internet unter: www.luebbe.dewww.quadrigaverlag.de Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de

Für Hannah

Für meinen Freund Reza und Hutan Kian

Inhalt

Vorwort von Johannes Mur

Relax

Sakineh Ashtiani

Der leere Raum

Auf dem Weg nach Teheran

Das Verhör

Kiamaki

Hardcore

Die Passbehörde

Das Treffen

Reza

Die tanzenden Ghule

Nachricht von Hannah

Persisch für Anfänger

Überraschung

Das Wiedersehen

Weihnachten

Warten

Das Universum

Vor Gericht

Endlich frei

Dank

Chronologie

Vorwort

Es war ein Morgen wie viele andere. Ich saß mit meiner Frau beim Frühstück, und nebenbei lief im Fernsehen das Morgenmagazin mit den ersten Nachrichten des Tages. »Bislang unbestätigten Meldungen zufolge wurden zwei Journalisten in Teheran festgenommen und inhaftiert. Dabei soll es sich um deutsche Staatsbürger handeln.« So oder so ähnlich lautete die Meldung, die den Beginn einer Zeitspanne markiert, die für uns wie für viele andere geprägt war von einer schier zerreißenden Unsicherheit, von Hoffen, Bangen und bohrenden Fragen, auf die es lange keine Antwort gab.

»Das ist Marcus!«, entfuhr es meiner Frau, und ich versuchte zu beruhigen: »Was meinst du, wie viele deutsche Journalisten gerade in solchen Ländern unterwegs sind? Das kann weiß Gott wer sein! Ich werde ihn heute anrufen!«

Immer nur die Mailbox. Kein Rückruf. Dass irgendetwas nicht stimmte, war uns bald klar. Dabei hatten wir noch eine Woche zuvor, kurz vor seiner Abreise in den Iran, mit Marcus telefoniert. Ein Anruf von Miriam, Marcus’ Schwester, brachte uns schließlich die bedrückende Gewissheit, während der Öffentlichkeit die Identität der im Iran Gefangenen weiterhin vorenthalten wurde.

Was war passiert? Wie hatte es überhaupt so weit kommen können? Was hat es zu bedeuten, dass man die Namen nicht öffentlich macht? Wie geht es den beiden im Gefängnis? Wie geht der Iran mit ausländischen Gefangenen, wie mit seinen eigenen um? Folter? Wie ist das Verhältnis Deutschlands zum Iran? Ist das von Belang? Die bohrendste aller Fragen aber war: Was wird unternommen, um die beiden aus der Gefangenschaft zu befreien? Kann ich selbst irgendetwas tun?

Bilder aus der Fernsehserie Bangkok Hilton flochten sich immer öfter in meine Gedanken ein. Vielleicht wird Marcus in einer dunklen Einzelzelle festgehalten? In einem modrigen feuchten Kerker ohne Tageslicht, vielleicht zusammen mit gewalttätigen Verbrechern? Die Angst, meinen Freund aus Kindheitstagen nie mehr wieder zu sehen, wechselte sich ab mit der Hoffnung, dass dieser Albtraum für Marcus und seinen Begleiter ein rasches Ende nehmen möchte. Für Angehörige, Freunde, Kollegen und selbst für die interessierte Öffentlichkeit war diese Ungewissheit zermürbend.

Als die Häftlinge schließlich am 16. November 2010 propagandawirksam im iranischen Fernsehen vorgeführt wurden, verdichteten sich die Befürchtungen, die beiden Gefangenen würden zum Spielball der Politik werden, zum Faustpfand in der Hand eines alles andere als demokratisch und rechtsstaatlich agierenden Regimes. Die extreme Willkür der iranischen Justiz machte das Ausmaß der Bedrohung deutlich, der mein Freund und sein Begleiter ausgesetzt waren.

Ein Aufschrei der Presse in Deutschland und Europa, Mahnwachen in Berlin, Onlinediskussionen auf der einen Seite und lähmende Stille, eisernes Schweigen nach diesem Säbelrasseln auf der anderen Seite kennzeichneten die folgende Zeitspanne bis Weihnachten 2010. Und noch immer hatte ich auf keine meiner Fragen eine Antwort gefunden. In diese Zeit fiel auch der Geburtstag von Marcus – neue Fragen gesellten sich zu den alten. Wie würde er diesen Tag verbringen? Schließlich kam auch Weihnachten auf uns zu. Wie es wohl Hannah geht, seiner kleinen Tochter? Wie sie diese Situation wohl verkraften wird? Weihnachten, das Fest der Familie! Wenn die iranischen Behörden ein Herz hätten, dann müssten sie die beiden doch vor Weihnachten noch freilassen, hoffte ich – ohne wirklich daran zu glauben.

Plötzlich ließ der Iran mit dem Angebot aufhorchen, die Gefangenen dürften zu Weihnachten Verwandte treffen. Ein Zeichen von Menschlichkeit, politisches Kalkül oder eine weitere Schikane? Egal! Für Marcus ist es sicher schön, zumindest jemanden aus der Heimat zu treffen, dachte ich. Ein erster Schritt, vielleicht ein gutes Zeichen, das wieder Hoffnung gibt und allen hilft, weiter durchzuhalten. Marcus hatte zwischenzeitlich telefonischen Kontakt mit Berlin. Vom Gefängnis aus durfte er Hannahs Mutter anrufen. Sie beschrieb das kurze Gespräch als sehr emotional und meinte: »Ich mache mir große Sorgen! Marcus steht offenbar unter gewaltigem Druck, ist sehr traurig, mit den Kräften am Ende, aber gesund.«

Wer die Einträge in den Onlinemedien verfolgt hat, weiß, wie unterschiedlich die Situation von Außenstehenden und so manchem selbst ernannten Experten bewertet worden ist. Zu der breiten Solidarität gesellten sich immer wieder auch Beiträge, die eine kritische und gar zynische Haltung zum Ausdruck brachten. Für mich wurde immer deutlicher, welch wertvollen Dienst die Journalisten dieser Welt Tag für Tag leisten. In vielen Fällen völlig unbemerkt und sehr oft unter beachtlichem Risiko machen sie sich in den dunkelsten Winkeln der Welt auf die Suche nach der Wahrheit, um diese an das Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Wie hoch dabei der Preis für eine Nachricht sein kann? Wer denkt schon darüber nach, wenn er Schlagzeile nach Schlagzeile verschlingt, deren Wert wir meist gar nicht richtig zu schätzen wissen.

Es meldeten sich Iran-Experten zu Wort, und im Internet wurde darüber debattiert, wie unvorsichtig es doch sei, ohne Journalistenvisum in den Iran einzureisen, um zu recherchieren. Der Leser dieses Buches mag sich selbst ein Urteil darüber bilden, welchen Grad an Pressefreiheit oder wahrheitsgetreuer Berichterstattung man erwarten darf, so diese nur mit Genehmigung und unter Zensur eines totalitären Systems erfolgt. Es ist schon bedrückend genug, wenn politisches Kalkül und wirtschaftliche Interessen auch in unseren Breiten auf die Presse Einfluss nehmen – oder dies zumindest versuchen.

Der Frage nach Menschenrechtsverletzungen nachzugehen in Kreisen, deren Werkzeuge Propaganda, Korruption, Terror, Gewalt, Krieg, Atomwaffen, Todesstrafe und Fanatismus sind, erfordert viel Idealismus und noch mehr Mut. Ist es nicht die freie Presse, die letztlich als kritischer Beobachter für Achtsamkeit im diplomatischen Geplänkel und ein gewisses Maß an Ordnung und Klarheit in der Bewertung internationaler Beziehungen sorgt? Was würden wir über den Iran denken, würden wir die Geschichte von Frau Ashtiani, die ehemals zum Tod durch Steinigung verurteilte mutmaßliche Ehebrecherin, nicht kennen? Dabei steht auch sie, ebenso wie die Erfahrung von Marcus Hellwig, nur als Beispiel da für jene unzähligen Geschichten, die den Weg an die Öffentlichkeit gar nicht erst finden.

Dass die Geschichte von Marcus Hellwig letztlich ein gutes Ende gefunden hat, verdanken wir einer Reihe von Menschen, die sich mit aller Kraft und diplomatischem Geschick für die Freilassung der beiden Journalisten eingesetzt haben. Dieser Geschichte selbst aber verdanken wir die Erkenntnis, dass im Iran weiterhin eine große Kluft zwischen dem zur Schau gestellten Schein und der Wirklichkeit besteht. Dass in diesem Land ein Mensch zum Zahnrad eines innenpolitischen und außenpolitischen Uhrwerks der Auseinandersetzungen wird. Und, dass sich der Wind schnell drehen kann und Menschenleben dort wenig, Gesten hingegen viel bedeuten.

Eine freie Gesellschaft ist wohl nur so lange eine freie Gesellschaft, wie sie von einer freien Presse mit unzensierten Informationen versorgt werden darf. Deshalb bin ich dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die unermüdlich und unter Einsatz ihres Lebens dafür sorgen, dass der Wahrheit Genüge getan und dem Unrecht die Stirn geboten wird.

Südtirol, im Januar 2012

Johannes Mur

še’r

banī ādam a'zā-ye yek peykarand

ke dar āfarīneš ze-yak goharand

čo 'ozwī bedard āwarad rūzgār

degar 'ozwhā rā namānad qarār

Sa’dī

Gedicht

Die Kinder Adams sind (wie) die Glieder eines einzigen Körpers.

Da sie alle von der Schöpfung aus derselben Essenz sind.

Wenn ein Glied schmerzt,

bleibt den anderen Gliedern keine Ruhe.

Sa’di*

* Scheich Mosleh ad-Din Sirazi Sa’di lebte im 13. Jahrhundert in Schiraz und ist einer der bedeutendsten persischen Dichter

Relax

Die Nacht ist hereingebrochen. In den Straßen von Täbris kriecht der endlose Blechstrom durch die verstaubte Stadt. Feierabendverkehr in der Millionenmetropole am Elburs-Gebirge. Die Stadt atmet Qualm.

Hier gibt es längst mehr Autos, als die Umwelt und die Infrastruktur verkraften können. Nun rollen ihre Besitzer schleichend im Stop-and-go in die Vorstadtbezirke und das an einem Berghang liegende In-Viertel Valiasr. Dort verschanzen sich reiche Iraner hinter meterhohen Mauern und Stacheldraht. Genießen in ihrer eingezäunten Privatsphäre die Freiheit vom sonst allgegenwärtigen Mullah-Regime.

Unrhythmisch branden die Wellen eines Hupkonzerts an mein Ohr – vom Wind durch die offenen Fenster getragen. Im anschwellenden Fortissimo übertönt der Verkehrslärm kurzzeitig das wabernde Stimmengewirr um mich herum. Sprachfetzen, die mir fremd sind. Worte, die bellend durch den Raum fliegen.

Wenn sie mich treffen, zucke ich zusammen. Verkrampft rutsche ich auf einer schmalen Holzbank herum. Knete meine Hände, verreibe pausenlos schweißnasse Rinnsale in den Lebens-, Kopf- und Herzlinien ihrer Innenflächen. Betäubt starre ich auf den dreckigen Betonfußboden, der sich vor mir ausbreitet. In der abgewetzten, zerbröckelten grauweißen Farbe spiegeln sich die Laufwege unzähliger Menschen wider.

»Salam, Marcus«, höre ich plötzlich.

Ich schaue überrascht auf. Grell leuchtende Neonröhren erhellen die Szenerie. Ich sitze am Kopfende eines rund 120 Quadratmeter großen Raumes, zwischen zwei Türen. An der Wand zu meiner Linken steht eine weitere Bank. Darauf hocken Sajjad Ghaderzadeh und mein Fotograf. Gefangene drängeln sich vorbei, begleitet von Wärtern. Die meisten tragen verwaschene graue Uniformen und ausgelatschte schwarze Armeestiefel. Manche mit weißen Gamaschen. Eine Handvoll Wärter ist mit weißen Kordeln, die an der Schulterlitze befestigt sind, geschmückt.

Hinter vier vergilbten Resopal-Tischen hämmern Justizbeamte unaufhörlich auf Computertastaturen ein. Unentwegt starren sie auf ihre flimmernden Flachbildschirme. Rufen hin und wieder Namen durch den Raum. Männer melden sich, werden von ihren Bewachern vorgeführt: mit und ohne Bart, im durchgeschwitzten Anzug oder in Lumpen gehüllt. Alt, jung, fast zahnlos, andere mit eingefrorenem Zahnpastalächeln, geduckt oder trotzig aufrecht gehend.

Aus einem Nebenzimmer, dessen Holztür sperrangelweit offen steht, winkt mir ein junger Mann hektisch zu.

»Salam, Marcus«, ruft er erneut.

Jetzt erkenne ich ihn wieder. Wir haben zusammen die vorhergehende Nacht im Gewahrsam der iranischen Passbehörden verbracht. Hussein1 trägt immer noch sein halb zerrissenes rotes T-Shirt mit dem Zeichen des Täbriser Fußballklubs Tractor Sazi. Mühsam hält er es an der Seite mit einer Hand zusammen. Sonst würde die Fan-Klamotte über seine knochigen Schultern rutschen.

Hussein schüttelt resigniert den Kopf. Um seine blassgrünen Augen liegen tiefschwarze Augenringe. Auch er hat in der Nacht vor Kälte gefroren. In eine stinkende Kamelhaardecke gehüllt, hat er sich neben mir auf dem Boden herumgewälzt. Jetzt wird Hussein, mit Handschellen an seinen Wärter gekettet, in die Mitte des Raums zum »Check-in« gebracht. Hier wird der nicht endende Strom der Neuankömmlinge im öffentlichen Zentralgefängnis von Täbris registriert. In dem weitläufigen, mehrere Fußballfelder großen Gebäudekomplex mitten in der Stadt sollen derzeit rund 4000 Gefangene einsitzen.

Kurz darauf zieht mich ein Wärter an meinem Arm zu einem Schreibtisch. Er fragt mich nach meinem Namen.

»Marcus Hellwig«, sagt er zu seinem Kollegen auf der anderen Seite der Tischplatte.

Routiniert greift dieser zu einem Aktenstapel, zieht zielstrebig einen blauen Karton heraus. Dann deutet er auf einen Stuhl, der verlassen an einer Wand steht. An dessen Stahlgestell ist seitlich ein geschwungenes Metallrohr festgeschweißt. Nachdem ich mich hingesetzt habe, wird es von meinem Wärter vor meinen Oberkörper geschwenkt. Kleine vergilbte Plastikkärtchen mit persischen Zahlen werden auf eine Schiene geklickt. Dann werde ich mit einer digitalen Kleinbildkamera zuerst von vorn, danach im Profil fotografiert.

»Kommen Sie«, sagt ein uniformierter Wärter freundlich und führt mich durch die Menschenmenge zu einem Stehpult. Ich soll meine Fingerkuppen in ein tellergroßes schwarzes Stempelkissen drücken. Als ich nicht sofort reagiere, greift der Wärter unwirsch nach meinem Zeigefinger, presst ihn tief in das Kissen. Dann rollt er die beinahe triefende Kuppe über ein Blatt Papier, auf dem zehn Kästchen eingezeichnet sind. Für jeden Fingerabdruck ein Feld. Als die Prozedur kurze Zeit später beendet ist, greift der Wärter mein Handgelenk. Ich soll zusätzlich noch beide Hände als Abdruck auf dem Papier hinterlassen.

»Wie soll ich diese Farbe bloß jemals wieder runterbekommen?«, denke ich. Als hätte er die Frage gehört, zeigt ein anderer Wärter auf einen offen stehenden Nebenraum. Dort sind die gekalkten Wände bis unter die Decke mit schwarzen Striemen verschmiert. Im Wasserbecken hat sich ein schmutziger See gebildet. Öl schimmert auf der Oberfläche. Aus dem Hahn tröpfelt rostbraunes Wasser. Egal. Ich reibe meine Hände angestrengt aneinander, versuche, die Farbe von meiner Haut und meinen Fingernägeln zu kratzen. Vergeblich. Trotz allem ist das Wasser erfrischend. Ich kühle meine Unterarme. Als ich mich zum Hahn hinunterbeuge, schlägt mir ein muffiger Gestank entgegen.

»Nein, nicht trinken!«, ruft mir ein Soldat energisch zu und zieht mich aus dem Waschraum heraus.

»Das hatte ich auch sicher nicht vor«, erwidere ich auf Englisch.

Als ich an meine Sitzbank zurückkehre, taucht in der Eingangstür ein stämmiger Mann auf. Er ist etwa 1,70 Meter groß, hat kurzes schwarzes, an der Seite schütteres Haar und einen leicht ergrauten, aber akkurat gestutzten Vollbart. Trotz der Hitze trägt er einen Anzug mit blauem Hemd. Darüber einen knielangen braunen Ledermantel.

Ein massiger Wärter schüttelt dem sonderbaren Neuankömmling freundlich die Hand. Die beiden Männer unterhalten sich angeregt. Sie lachen, klopfen sich gegenseitig kameradschaftlich auf die Schulter. Mit stechenden Augen sucht der Zivilist den Raum ab, zeigt dann unvermittelt auf Hutan Kian. Der iranische Menschenrechtsanwalt steht gequält von seiner Bank auf, zupft verlegen an seinem verknitterten Sakko. Dann fasst er sich, geht voller Elan auf die beiden Männer zu und reicht ihnen mit einem breiten Lächeln die Hand.

Sie kennen sich offenbar, scheinen sich gut zu verstehen, denke ich. Hutan redet leise auf den Mann ein, flüstert ihm etwas ins Ohr. Der lacht heiser, schlägt sich prustend auf die Brust. »Oder will Hutan hier nur gute Miene zum bösen Spiel machen?«, frage ich mich. Ich versuche, anhand der Lautstärke der Unterhaltung, der Mimik und Gestik die Stimmung der Männer zu interpretieren. Hutan fasst sein Gegenüber immer wieder an den Oberarm, der Stämmige zeigt sich nicht abweisend. Im Gegenteil. Auch er legt seine Hand freundschaftlich auf die Schulter des Anwalts. Hutan Kian sieht meine Blicke. In seinen blauen Augen meine ich Zuversicht aufblitzen zu sehen. Hutan Kian grinst. Winkt mich zu sich heran. Auch Sajjad und meinem Fotografen bedeutet der Anwalt aufzustehen. »Ist das ein gutes Zeichen?«, schießt es mir durch den Kopf. Erst vor zwei Stunden hatte mir ein Beamter der Passbehörden großen Anlass zur Hoffnung gegeben: »Sie haben Glück gehabt. Sie werden noch heute Abend nach Hause fliegen.«

Jetzt keimt der Gedanke an die Freiheit erneut in mir auf. Sofort bilden sich in meinen Augen Tränen der Erleichterung. »Hannah, ich werde bald wieder bei dir sein«, denke ich. »Wir werden wie vereinbart zusammen nach Ägypten in den Herbsturlaub fliegen. Wir werden schnorcheln, schwimmen, spielen. So, als wäre nichts geschehen.«

Hutan dreht sich um, läuft dem Ledermantel-Typ hinterher. Schnell gehen wir auf den Ausgang zu. Niemand hält uns auf, als wir durch die Tür hinaus ins Freie treten. Ich atme tief ein. Sauge den Sauerstoff bis in den letzten Winkel meiner Lungen. Ganz so, als hätte ich zuvor im Check-in die ganze Zeit die Luft anhalten müssen. Die Abendluft streicht mir sanft über die Arme. Es ist kühl geworden. Am Himmel haben sich bereits einige Sterne gegen das Stadtlicht durchsetzen können. Ich genieße den endlosen Blick hinauf zu den glitzernden Punkten, bleibe stehen.

In dem geräumigen Gefängnisvorhof ist ein hölzernes Podest aufgebaut worden. Daneben befindet sich eine gemauerte, überdachte Tribüne, in der Mitte ragt ein Mikrofonständer in die Höhe, an den Seiten hängen zwei schwarze Lautsprecherboxen. Davor ist ein Fahnenmast aufgebaut, dessen Seilzug müde in einer Windböe klappert. Ich schließe die Augen und sehe einen Hafen vor mir. Türkisblaues Wasser, Segelschiffe, eine strahlend weiße Marina. Ein Großfall, die Leine, an der das Großsegel hochgezogen wird, klopft unermüdlich gegen einen Mast. Sehnsucht erfüllt mich nach dem Meer, seinem Farbenspiel, dem Geruch, der unendlichen Weite.

Im Gänsemarsch laufen wir an einer Hauswand entlang geradewegs auf eine offen stehende Holztür zu. In Brusthöhe baumelt ein faustgroßes Vorhängeschloss in einer Krampe. Gelangweilt steht neben dem Eingang ein Soldat und raucht. Als er unsere Gruppe sieht, salutiert er energisch vor unserem Begleiter. Der grüßt ihn beiläufig zurück und geht schnell in das Gebäude hinein.

In einem schmalen Zimmer, das nach wenigen Metern von dem gefliesten Eingangsbereich abzweigt, sitzen mehrere Wachen um einen Tisch versammelt. Vor ihnen eine Schüssel, in der ein überdimensionierter Reisberg dampft. Nach kurzer Verhandlung unterbricht ein Soldat widerwillig sein Essen. Holt aus einem Schrank wütend einen Stempel mit dem dazugehörenden Kissen heraus. Nacheinander müssen Hutan Kian, Sajjad, der Fotograf und ich vortreten. Schmatzend knallt der Wärter den Stempel in die Tinte, holt aus und haut ihn kraftvoll in meine ausgestreckte linke Hand.

Irritiert mustere ich den blauen Abdruck. Es ist ein Dreieck mit einer darin liegenden Ellipse, einem Auge ähnelnd. »Absurd«, denke ich und schaue noch einmal auf das mysteriöse Zeichen, »wir sind hier doch nicht bei den Illuminaten.«

Während ich grübele, setzt sich unser Trupp wieder in Bewegung nach draußen. Dort ist es seltsam still geworden. Wir gehen auf das Gefängnistor zu, passieren eine Schranke, dann ein vergittertes Blechtor, dahinter ein Wärterhäuschen, aus dem ein Soldat hervorguckt. Neben der etwa sieben Meter hohen Gefängnisaußenmauer, auf deren Krone mehrere Stacheldrahtrollen potenzielle Ausbrecher abschrecken sollen, parkt noch immer der weiße VW-Transporter. Vor knapp drei Stunden sind wir mit dem Auto hier angekommen.

Ein zierlicher junger Mann mit schwarzer Brille steht daneben. Eine Hand hat er tief in die Taschen seiner schwarzen Lederjacke versenkt, mit der anderen hält er ein Handy. Er telefoniert angeregt. Als er unsere Gruppe auf sich zukommen sieht, beendet er sein Gespräch abrupt und öffnet mit wuchtigem Schwung die Schiebetür. Die dünne Blechwand saust kreischend durch ihre Führungsschiene zurück, knallt blechern in ein Haltescharnier. Wir steigen ein. Erst Sajjad, dann mein Kollege und der Anwalt. Zum Schluss nehme ich auf der vorderen Rückbank Platz.

»Alles wird gut«, flüstert mir der Fotograf zu, als das Außentor von mächtigen freiliegenden Zahnrädern aus Stahl auseinandergezogen wird.

Im Zeitlupentempo öffnet sich ein Durchgang, gibt den Blick auf den Vorplatz frei. Meine Anspannung fällt wie ein zu enges Korsett von mir ab. Wieder schießen mir Tränen in die Augen. Wir fahren los, passieren eine letzte Schranke, dann reihen wir uns in den immer noch zäh fließenden Berufsverkehr ein.

Hinter mir höre ich Sajjad mit seinem Anwalt flüstern. Auch Hutan Kian mit den auffällig blonden Haaren wirkt gelöst. Er lehnt sich zu mir über die Rückenlehne und sagt leise: »Das sind CIA-Mitarbeiter. In welchem Hotel seid ihr abgestiegen, wo sind eure Sachen?«

»Wir haben im Gostaresh eingecheckt«, sage ich und frage halblaut: »Werden Sie uns …«

»Nicht sprechen«, schimpft der Beifahrer. Unser Auto beschleunigt. Wir fahren durch einen Kreisverkehr, an der Universität vorbei, biegen dann auf die Stadtautobahn ab. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. »Bitte zum Flughafen. Bitte zum Flughafen«, wiederhole ich lautlos. Meine gefalteten Hände klopfe ich in einer sanften Bewegung wiederholt an meine Stirn – wie ein physisches Mantra. Vergeblich versuche ich, mich zu orientieren: Das ist doch der Weg zum Flughafen. Das Tor in die Freiheit liegt nur sieben Kilometer von der Innenstadt entfernt. Ich suche nach den historischen Doppeldeckern, die ich bei unserer Ankunft auf dem Weg in die Stadt auf dem Mittelstreifen gesehen habe. Zu meiner Linken huschen Häuser mit sandbraunen Fassaden vorbei. Dann wieder riesige Baustellen mit turmhohen Stahlskeletten.

An der Ausfahrt Hafez Street, benannt nach dem berühmten persischen Dichter, biegen wir ab. Und stehen prompt im Stau. In einem Auto französischen Fabrikats, das uns im Schritttempo entgegenkommt, sehe ich auf dem Beifahrersitz eine verschleierte Frau mit einem kleinen Kind spielen. Das Mädchen greift nach einem Schnuller.

Auf dem Gehweg hetzen Menschen vorbei. Frauen schleppen prallvolle Plastiktüten. Kleine Geschäfte tauchen am Straßenrand auf. Vor einem Elektroladen blinken hektisch grellbunte Werbeschilder. Gemüseauslagen wechseln sich mit Schaufenstern voller Brot ab. In einer Gasse hat jemand offenbar eine Autowerkstatt eingerichtet. Ein alter Renault versperrt aufgebockt und ohne Räder den schmalen Weg. Kinder zwängen sich an der Karosserie vorbei. Die Mechaniker schimpfen ihnen hinterher. Es riecht nach verbranntem Gummi.

Mein Kollege legt seine Hand auf meine Schulter: »Ich habe ein gutes Gefühl. Wir schaffen das, wir kommen hier wieder raus«, sagt er.

Ich wiederhole die Sätze in meinem Kopf, versuche, mich zu entspannen. Versuche, selbst daran zu glauben. Ein paarmal atme ich konzentriert ein und aus. Das tut gut. Zumindest meinen Körper habe ich unter Kontrolle.

»Darf ich das Fenster aufmachen?«, frage ich den Mann auf dem Beifahrersitz.

»Machen Sie.«

Ich genieße den kalten Fahrtwind zwischen meinen Fingern. Eine schier endlose, drei Meter hohe Mauer gleitet an der Fahrerseite vorbei. Im Abstand von 100 Metern sehe ich Wachtürme, auf denen mit Maschinenpistolen bewaffnete Soldaten stehen.

Als ich wieder nach vorn blicke, hält mir der Fahrer vier Stofflappen mit je einem Gummizug entgegen.

»Aufsetzen. Sofort!«, befiehlt er.

Ich nehme die dunkelblauen Augenbinden, reiche drei Stück nach hinten weiter. Zwischen meinem Zeigefinger und Daumen reibe ich nervös an dem Stoff. Baumwolle, rund 20 Zentimeter lang und fünf Zentimeter breit. An den Längsenden ist das ein Zentimeter breite Stretchband befestigt. Meine Studie wird unsanft unterbrochen.

»Los!«, zischt mich der Beifahrer an. Ich ziehe das Gummi straff, halte es an meinem Hinterkopf fest. Mit der anderen Hand greife ich nach dem Stoff. Wie ein undurchdringlicher Vorhang senkt sich das schwarze Nichts vor meine Augen. Ich bin blind. Kaum dass die visuelle Welt verschwunden ist, rebelliert mein Magen. Er krampft sich zusammen, pumpt Säure in meinen Rachen. Mir wird übel.

Ich merke, dass wir links abbiegen und kurz darauf zweimal rechts. Alle im Wagen schweigen. Ich höre die Reifen surrend über den rauen Asphalt rollen, die Stoßdämpfer des Autos bei jeder Unebenheit aufquietschen, die Federn in meinem Sitz knarren. Das Blut rauscht in meinen Ohren. Jemand drückt mir mit seiner Hand kräftig den Kopf hinunter.

Hinter meinen geschlossenen Augen zucken Blitze. Im Bruchteil einer Sekunde entstehen Bilder wie ein Puzzle in meinem Kopf und zerfallen wieder, bevor ich sie entschlüsseln kann. Unser Wagen wird langsamer, ruckelt dann heftig. Wir biegen von der Straße ab, bleiben stehen. Der Fahrer dreht wortlos sein Fenster herunter und gleich wieder herauf. Im Schritttempo fahren wir weiter. »Es muss eine enge, haushohe Gasse sein, durch die wir fahren«, denke ich. Der sonore Widerhall des Motors dringt durch die Seitenscheibe herein. Noch einmal biegen wir erst links, dann wieder rechts ab. Dann bleiben wir stehen.

Jemand öffnet die Schiebetür. Vorsichtig rutsche ich auf der Bank bis zur Tür, taste nach dem Rahmen. Mit dem Fuß suche ich langsam den Boden. Er ist asphaltiert. Ich steige aus. Eine robuste Hand greift nach meinem rechten Arm, zieht mich dicht an sich heran, führt mich vorwärts. Unbeholfen strecke ich abwechselnd mein Bein vor, taste mich so nach vorn.

»Weitergehen, schneller!«, kommandiert eine Männerstimme.

Nach etwa 30 Metern kommt eine Türschwelle. Dahinter geht es scharf nach rechts. Mein Begleiter sagt etwas auf Farsi. Ich verstehe ihn nicht. Und stürze fast eine Treppenstufe hinunter. Im letzten Moment kann ich mich fangen. Der Mann neben mir lacht. Ich versuche, indem ich meine Nase stark kräusele, die Augenbinde ein wenig nach oben zu schieben. Es klappt. Ein kleiner Spalt tut sich unten auf. Ich sehe einen gelbgrünen PVC-Boden. Nach ein paar Schritten wird er im nächsten Raum von einem hellbraunen Teppichboden abgelöst.

Mein unsichtbarer Begleiter führt mich an eine Wand: »Stopp. Warten Sie hier.« Dann geht er und schließt hinter mir eine Tür.

Die absolute Stille schmerzt. Ich traue mich nicht, die Augenbinde abzusetzen, versuche stattdessen, meine Umgebung zu ertasten. Ich fühle den Teppich an der Wand vor mir. Auch an der rechten und der linken Seite, die ich – ohne mich zu bewegen – anfassen kann, ist Teppich angebracht. »Schallschutz!«, dröhnt es in meinem Kopf. Angestrengt versuche ich, irgendwelche Geräusche auszumachen. Ich höre die Luft durch meine Nasenflügel pfeifen. Von weit weg dringt ein Gemurmel durch die Wand. Sonst nichts. In meinem Kopf dreht sich alles. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Die Zeit ist stehen geblieben. Nach einer Weile beginnen meine Beine zu schmerzen. Ich wanke von einem Fuß auf den anderen, gehe in die Hocke, strecke danach meine Hände, so weit ich kann, nach oben. Es hilft alles nichts. Meine Muskeln haben sich bereits zu sehr verspannt. Meine Oberschenkel zittern.

Mit einem krächzenden Geräusch geht die Tür auf. Unwillkürlich ziehe ich meine Schultern hoch. »Wer ist das? Was passiert jetzt mit mir?«, frage ich mich. Unvermittelt wird meine Augenbinde nach oben weggerissen. Die Helligkeit brennt in meinen Augen. Ich kneife meine Lider zu einem Schlitz zusammen. Eine Hand greift unter mein gesenktes Kinn, schiebt mein Gesicht wieder nach oben. Ich blinzele in den Raum hinein.

Vor mir steht ein schlanker Mann. Er ist etwa 1,85 Meter groß, trägt einen marineblauen Trainingsanzug mit einem Adidas-Logo und weiße Turnschuhe. Er hat eine blaue Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen. Seine braunen Augen schauen mich durch eine schmale Brille mit dunklem Drahtgestell an. Sein Gesicht hat er hinter einem weiß glänzenden medizinischen Mundschutz versteckt. Im Gegenlicht blinkt plötzlich ein silberner Gegenstand auf. Dann legt der Mann eine Hand auf meine Schulter und sagt: »Relax.«

Sakineh Ashtiani

Es war ein freudiges Wiedersehen. An diesem ersten Julitag zeigte sich die deutsche Hauptstadt von ihrer strahlend schönen Seite. Knallblauer Himmel, T-Shirt-Temperaturen und ein angenehmer Wind, der sanft durch die Straßenbäume strich. Genussvoll schlenderte ich über den Gehweg auf das Hardenberg zu. In dem Studentenlokal in direkter Nähe zur Universität hatte ich mich das letzte Mal vor fast zwei Jahren mit Iqan getroffen.

Iqans Familie stammte aus Täbris. Er selbst war mit seinen Eltern im Alter von 14 Jahren nach Deutschland gekommen.

»Der Iran ist ein schönes Land, die Menschen sind freundlich und hilfsbereit. Nur leider haben wir die falsche Regierung«, begann er seine üblichen Ausführungen über seine alte Heimat.

Während wir an unserem eisgekühlten Minztee nippten, beobachtete ich die an uns vorbeiflanierenden Menschen. »Gerade haben sie meinem Cousin aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen die Ausreise verweigert. Dabei hatte er in Deutschland einen wichtigen geschäftlichen Termin«, erzählte mir Iqan.

»In der kommenden Woche fliege ich zu meiner Schwester nach Kanada. Endlich Sommerferien«, wechselte ich das Thema.

»Fährst du mit deiner Tochter?«, wollte Iqan wissen.

»Ja. Drei Wochen. Ich hoffe, wir haben gutes Wetter. In diesen nördlichen Breitengraden kann das mit dem Sommer-Feeling auch mal kräftig danebengehen«, sagte ich.

»Ich habe mich oft über das Wetter in Deutschland beschwert – zu kalt, zu nass. Aber ich bin glücklich, dass ich hier leben kann. Ich vermisse meine Heimat nicht. Ich habe das Gefühl, die Mullahs sind dabei, das Land ins Mittelalter zurückzustoßen«, meinte Iqan. Er schaute mich fragend an: »Weißt du eigentlich, dass sie in Täbris eine Frau steinigen wollen, nur weil sie angeblich Ehebruch begangen hat?«

Ich schüttelte den Kopf. »Passiert das oft in deiner alten Heimat?«

»Die Todesstrafe wird schon häufig eingesetzt. Offiziell ein paar Hundert Mal pro Jahr. Die meisten der Delinquenten werden gehängt«, sagte Iqan.

»Woher weißt du das mit der Frau, die gesteinigt werden soll?«, hakte ich nach.

»Ihre Kinder haben im Internet einen Hilferuf veröffentlicht«, so Iqan. »Sie sagen, dass sie seit fünf Jahren in Angst um ihre Mutter leben. Sie heißt Sakineh Ashtiani. Die Frau wurde offenbar schon ausgepeitscht, und nun soll das Todesurteil gegen sie bald vollstreckt werden.«

»Wie alt sind denn ihre Kinder?«, fragte ich interessiert.

»Soweit ich weiß, ist die Tochter ungefähr 17 Jahre alt und der Sohn etwa 21. Ihr Vater wurde ermordet. Und jetzt soll ihre Mutter wegen außerehelicher Beziehungen gesteinigt werden. Ein fürchterliches Familiendrama«, sagte Iqan.

Das Schicksal von Sakineh Ashtiani ließ mich nicht mehr los. Als ich aus dem Sommerurlaub zurückkam, begann ich, mich sofort in ihren Fall einzuarbeiten. Sakineh Mohammadi Ashtiani wurde um 1968 im Dorf Osku im Osten Aserbaidschans geboren. Sie wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, die Familie war streng gläubig. In jungen Jahren heiratete sie Ebrahim Ghaderzadeh, bekam zwei Kinder – Sajjad und Saeideh. Und engagierte sich in ihrem Dorf als Kindergärtnerin, Erzieherin und Lehrerin, brachte Kleinkindern die ersten Schritte im Lesen und Rechnen bei.

2005 wurde der Ehemann Sakineh Ashtianis von seinem Cousin, Issa Taheri, in seinem Haus mit einem Stromschlag ermordet. Taheri gestand den Mord und nahm alle Schuld auf sich. Auf Mord steht im Iran die Todesstrafe. Doch im islamischen Recht kann sich ein Täter von dieser Schuld bei den Angehörigen mit einer diyya, einem Blutgeld, freikaufen. Die Kinder von Ebrahim Ghaderzadeh akzeptierten die diyya. Daraufhin wurde Taheri zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Ein Jahr später wurde Sakineh Ashtiani der »unerlaubten Beziehung« zu Issa Taheri und einem weiteren Mann für schuldig befunden. Nachdem sie ein Geständnis abgelegt hatte, wurde sie den iranischen Behörden zufolge zu 99 Peitschenhieben verurteilt. Die Strafe kam umgehend zum Vollzug.

Im September 2006 jedoch wurde der Fall von Sakineh Ashtiani erneut aufgerollt. Dieses Mal musste sich die Frau vor einem Berufungsgericht plötzlich wegen Ehebruch und Mord an ihrem Mann verantworten. Sakineh Ashtiani bestritt die Vorwürfe und widerrief auch den angeblichen Ehebruch – sie sei zu dem Geständnis gezwungen worden, sagte sie während der Verhandlung.

Während es zweien der fünf urteilenden Richter für einen Schuldspruch an Beweisen mangelte, wurde Sakineh Ashtiani von den übrigen Richtern nach einer Klausel im iranischen Strafrecht, wonach »Erkenntnisse des Richters« als Beweise gelten, wegen Ehebruch zum Tod durch Steinigung verurteilt. Außerdem wegen Beihilfe zum Mord an ihrem Ehemann zu zehn Jahren Gefängnis. Das iranische Oberste Gericht bestätigte das Todesurteil am 27. Mai 2007.

Ich war schockiert. In diesem Land mit seiner uralten Kultur, das nur gut vier Flugstunden von Deutschland entfernt lag, konnte sich ein verurteilter Mörder freikaufen. Eine Frau aber sollte wegen angeblichen Ehebruchs gesteinigt werden? Dabei hatte der Vorsitzende der Justiz, Ayatollah Mahmud Hashemi Shahrudi, im Jahr 2003 zugesagt, diese barbarische Hinrichtungsform abzuschaffen. Dennoch waren laut Amnesty International seither mindestens fünf Menschen im Iran gesteinigt worden.

Bei dieser Art der Todesstrafe werden die Verurteilten in ein weißes Tuch gehüllt und bis zu den Knien in den Boden eingegraben, Frauen oft bis zur Brust. Dann stellen sich die Henker im Kreis um ihr Opfer – eine grölende Menschenmenge, die »Gott ist groß« ruft und faustgroße Steine auf ihr Opfer wirft. Das Leinen um den Körper färbt sich blutrot, der Todeskampf dauert mehrere Minuten lang. Bei dieser Lynchjustiz im staatlichen Auftrag sollen die Verurteilten langsam sterben. Ich stellte mir vor, wie Sakineh Ashtiani das Todesurteil überbracht wurde. Sollte das ihr Ende sein? Ihr Gesicht zu Brei zerschlagen werden? Und ihre Kinder müssen zusehen?

Ich konnte nicht mehr wegsehen, begann zu recherchieren. Wer kannte sich in diesem Fall aus? Wer hatte Kontakt zu dem Anwalt von Sakineh Ashtiani? Wer konnte mir weiterhelfen? Die Exil-Iranerin Mina Ahadi war meine erste Anlaufstelle. Sie hatte 2001 das Internationale Komitee gegen Steinigung gegründet, kämpfte seitdem unermüdlich mit weltweiten Kampagnen gegen diese unmenschliche Bestrafung. Sie war es auch, die mit dem »Free Sakineh Mohammadi Ashtiani«-Aufruf die Weltöffentlichkeit von dem bevorstehenden Schicksal ihrer Landsmännin aufmerksam machte. Über 300000 Unterstützer, darunter die europäische Außenministerin Catherine Ashton, Friedensnobelpreisträgerin Schirin Ebadi, der Milliardär Richard Branson, US-Schauspielstar Robert De Niro und der französische Publizist Bernard-Henri Lévy, forderten mittlerweile die iranische Regierung auf Ahadis Website auf, die angedrohte Steinigung zu unterbinden. Mina Ahadi hielt derweil den Kontakt zu Mohammad Mostafaei. Der iranische Anwalt hatte geholfen, die weltweiten Proteste zu organisieren, mit dem Mut der Verzweiflung selbst Interviews gegeben. Seitdem stand Mostafaei, wie viele andere Rechtsanwälte in diesem Land, im Fadenkreuz des iranischen Geheimdienstes.

Mit ein paar Mausklicks hatte ich die Handynummer von Mina Ahadi im Internet gefunden. Sie brachte mich ohne große Umschweife auf den neuesten Stand.

»Der Anwalt hält sich versteckt. Er hat große Angst. Seine Frau und sein Cousin wurden wahrscheinlich verhaftet. Und auch Sajjad und seine Schwester werden von den Behörden unter Druck gesetzt. Sie sollen nicht mehr über den Fall ihrer Mutter reden.«

Am 3. August 2010 tauchte Mohammad Mostafaei auf einem Istanbuler Flughafen auf. Er war aus dem Iran geflohen. Norwegen bot dem Anwalt Asyl.

Kurz darauf wandte sich der Sohn von Sakineh Ashtiani in einem offenen Brief an die Vereinten Nationen: »Wir wissen, dass unsere Mutter keine Mörderin ist. Der Mord an unserem Vater ist aufgedeckt, und der Schuldige hat gestanden. Die Akte ist geschlossen und einsehbar.«

Zwei Wochen nach der Flucht ihres Anwalts bezichtigte sich Sakineh Ashtiani in einem TV-Geständnis erneut selbst der Mittäterschaft am Mord ihres Ehemannes.

»Sie hat das unter großem Druck gesagt. Wir haben von anderen Frauen, die sie im Gefängnis gesehen haben, gehört, dass sie gefoltert wurde.«

Sie wusste, wovon sie sprach. Mina Ahadi hatte in Täbris Medizin studiert, wurde aber vom Studium ausgeschlossen, nachdem sie gegen das Teheraner Mullah-Regime demonstriert hatte. Der iranische Geheimdienst verhaftete ihren Mann und ließ ihn hinrichten. Sie selbst konnte untertauchen, ging 1990 nach Österreich ins Exil und siedelte schließlich nach Köln über.

»Ich bin in den kommenden Tagen in Europa verreist. Wollen Sie mit ihrem Sohn Sajjad vielleicht ein Telefoninterview führen? Ich könnte das organisieren«, schlug sie vor.

Ich war einverstanden.

Bald darauf spitzte sich die Situation im Fall Sakineh Ashtiani erneut zu. Die britische Tageszeitung The Times veröffentlichte das Bild einer Frau ohne den hijab, das traditionelle Kopftuch der iranischen Frauen. Es sollte Sakineh Ashtiani zeigen, doch es war eine Verwechslung.

Am Abend rief ich Ali an, auch er Exil-Iraner, der viele Verbindungen in das abgeschottete Land hat. Wir verabredeten uns für 21 Uhr im Atlantic. Die Eckkneipe in der Kreuzberger Bergmannstraße war wie immer gut besucht.

»Was gibt’s?«, fragte Ali.

»Ich will in den Iran«, sagte ich. »Nach Täbris.«

»Und wann willst du dahin?«, fragte Ali.

»So schnell es geht. Ich muss ein Visum für mich und den Fotografen beantragen, das wird wahrscheinlich ein paar Tage dauern. Und dann setze ich mich in ein Flugzeug«, sagte ich. »Und dann kommst du ins Spiel. Du kennst doch sicher ein paar Leute vor Ort, die mir helfen können. Einen Dolmetscher und Fahrer, auf den man sich verlassen kann.«

Ali schaute mich interessiert an. »Ich kann es natürlich versuchen. Ich gebe dir ein paar Kontaktadressen, den Rest musst du dann selber machen«, sagte Ali und stand auf. »Ich hab heute Abend nicht so viel Zeit. Pass gut auf dich auf, wenn du da runterfliegst«, mahnte er und umarmte mich.

Am kommenden Morgen hatte ich eine Mail mit mir unbekanntem Absender in meinem Postfach. »Sadek Jafari« stand im elektronischen Briefkopf. Die E-Mail-Adresse war eine iranische. Ich schrieb zurück, richtete wie verabredet Grüße von Ali aus und fragte, ob für ihn in den kommenden Wochen eine Zusammenarbeit als Dolmetscher und Fahrer infrage kommen würde.

Als ich in der Redaktion war, rief ich Mina Ahadi erneut an.

»Also, die Sache mit dem angeblich neuen Bild von Sakineh Ashtiani ist sehr schlimm«, schimpfte sie. »Es handelt sich wohl um eine Exil-Iranerin aus Schweden. Wir dürfen solche Fehler nicht zulassen. Wann wollen Sie die Geschichte eigentlich bringen?«

Die Worte meiner Gesprächspartnerin hallten in meinen Ohren. Oder reichte es aus, die Informationen in diesem Fall aus zweiter Hand zu erfahren? Konnte ich diesem Schicksal denn von meinem Schreibtisch aus gerecht werden? Und wer war eigentlich dieser Junge, der da wie ein Löwe für seine Mutter kämpfte? Wohl wissend, dass er sich damit selbst in größte Gefahr brachte. Nein, eine ergebnisoffene Recherche mit ungefilterten Informationen konnte nur vor Ort stattfinden.

Ich dachte laut nach: »Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, ein Interview mit Sajjad vor Ort zu arrangieren?«

Zu meiner Überraschung antwortete Mina Ahadi: »Das ist möglich. Ich kann das organisieren.«

Ich erzählte ihr, dass ich mich um einen vertrauensvollen Dolmetscher für die Reise kümmern wolle.

»Gut«, sagte sie. »Es findet sich immer ein Schlupfloch. Sajjad wechselt sein Handy alle paar Tage, damit sie ihn nicht so schnell abhören können. Sobald er mich wieder anruft, versuche ich, ein Treffen vorzubereiten.«

Ich stimmte ihr zu. »Ich werde in der Redaktion fragen, ob wir das machen wollen«, sagte ich. »Wenn die Entscheidung gefallen ist, rufe ich Sie an. Wenn wir fahren sollten, möchte ich um den 10. Oktober in Täbris sein. Das ist der internationale Tag gegen die Todesstrafe.«

Am 13. September schrieb Sajjad in einem öffentlichen Brief: »Liebe Mutter, wir sind jetzt so müde. Mehr denn je sehnen wir uns nach deiner Nähe, nach deiner Wärme, wenn du uns in deinen Armen hältst. Wir sind außer Atem von den immer neuen Vorwürfen, müde vom einsamen Weinen in unserem Leben, auf unserem einsamen Weg, der uns konstant Angst macht, sodass die Angst nach uns greift. Wir möchten dich wieder halten und nicht mehr allein sein.«

Während das Vorhaben in mir weiter gereift war, rief ich daraufhin Iqan an. »Hast du heute Abend kurz Zeit? Ich würde mich gern mit dir über eine Reise in deine alte Heimat unterhalten.«

Wir verabredeten ein Treffen im Atlantic.

Im Internet fand ich ein auf Reisen in den Nahen und Mittleren Osten spezialisiertes Reisebüro. »Ich würde gern in den Iran fahren und möchte gern wissen, wie lange es dauert, ein Visum zu bekommen, und was das kostet«, fragte ich Inhaber Hubert Schulze.

»Das ist überhaupt kein Problem«, sagte er in breitem Dialekt. »Sie müssen mir nur sagen, wann Sie fahren wollen. Dann brauche ich Ihre persönlichen Daten für das Visum. Das dauert so zwei bis drei Wochen. Einen Flug nach Teheran gibt es fast jeden Tag.«

»Ich schicke Ihnen eine E-Mail und melde mich dann noch mal«, antwortete ich.

Bei meinem nächsten Telefonat mit Hubert Schulze hatte dieser bereits einen ungefähren Reiseplan zusammengestellt.

»Am besten fliegen Sie Donnerstag- oder Freitagabend los, dann sind Sie am Tag darauf in Teheran«, stellte er mir die Reiseabschnitte vor. »Anschließend fliegen Sie nach Täbris. Dort wartet ein deutsch- oder englischsprachiger Reiseleiter auf Sie. Sie haben dann zwei Tage in der Stadt, inklusive Ausflug in den Kiamaki-Nationalpark. Dann fahren Sie über Ardabil und Astara an der iranisch-aserbaidschanischen Grenze am Kaspischen Meer entlang bis nach Bandar-e Anzali. Von dort sind es noch 360 Kilometer bis zurück nach Teheran. Das Ganze dauert rund eine Woche und kostet etwa 1600 Euro. Sind Sie damit einverstanden?«

»Das hört sich sehr gut an«, sagte ich. »Können wir vielleicht am 7. oder 8. Oktober fliegen? Und wie sieht’s mit den Visa aus?«

Hubert Schulze suchte nach einer Flugverbindung. »Kein Problem. Am 8. Oktober können Sie über Istanbul nach Teheran fliegen. Dann haben Sie allerdings nur einen Tag in Teheran. Für das Visum schicke ich Ihnen noch ein paar Fragebögen zu, die Sie bitte genau ausfüllen müssen. Das ist alles kein Problem.«

Für die Formulare mit den Fragen benötigte ich fast einen halben Tag, rief danach den Fotografen an und bat ihn, mir seine persönlichen Daten zu mailen. Ich achtete peinlich genau darauf, dass unsere Angaben stimmten. Niemand sollte sagen können, ich hätte meinen Beruf verschwiegen.

»Ich schick das jetzt ans Reisebüro«, sagte ich ihm. »Wahrscheinlich wird sich die iranische Botschaft bei mir melden. Die sehen ja, dass wir ein Journalist und ein Fotograf sind. Da gibt’s sicher Nachfragen, warum wir in den Iran wollen.«

Die Nachrichten über den Fall von Sakineh Ashtiani wurden täglich verwirrender. Am 19. September gab der iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad dem US-amerikanischen Nachrichtensender ABC am Rand einer Sitzung der Vereinten Nationen in New York ein Interview, in dem er bestritt, überhaupt von einem Todesurteil gegen Sakineh Ashtiani zu wissen.

Eine Woche später telefonierte ich erneut mit Hubert Schulze.

»Sind die Visa schon bewilligt?«, fragte ich.

»Ich denke, das ist kein Thema«, sagte er zuversichtlich.

Am Abend rief ich auch Mina Ahadi an.

»Das Treffen mit Sajjad wird vorausichtlich klappen. Am besten ist es, wenn auch sein neuer Anwalt, Hutan Kian, dabei ist. Wissen Sie, er vertritt nicht nur Sakineh Ashtiani, sondern auch andere politische Gefangene. Er ist ein guter, solider Menschenrechtsanwalt. Er ist in Täbris angesehen und hat den nötigen Mut.«