Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

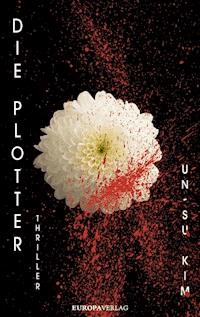

- Herausgeber: Europa Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Mann betrachtet einen alten Boxsack, der in seinem Garten an einem Zweig des Kakibaums hängt. Dieses Überbleibsel aus seiner Jugend ist der Ausgangspunkt für die Geschichte seines Lebens, von der High School bis ins Erwachsenenalter. Als Teenager wurde er von seinem Ethiklehrer zu Unrecht bestraft, weil er die herumwirbelnden Blätter vor dem Klassenzimmerfenster beobachtet hatte. Im Boxen findet der wütende junge Mann ein Ventil und einen Weg, sich der Welt zu stellen. Jab, das ist eine abrupt geschlagene Gerade – hier ist es die Titelgeschichte von Un-su Kims erster Kurzgeschichtensammlung. Darin begegnet man faszinierenden Menschen, die auf ihre Art Helden sind, ob nur für einen Tan oder ihr ganzes Leben lang. Un-su Kims Geschichten zeigen die Auswirkungen der Zeit auf Menschen und auf Dinge. Frei von direkter Gesellschaftskritik und unterschwelligen Botschaften schildern sie, wie die Protagonisten ihr Schicksal meistern – oder daran scheitern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

UN-SU KIM

Aus dem Koreanischen übersetzt vonKyong-Hae Flügel

Die koreanische Originalausgabe ist unter dem Titel JAB bei Munhakdongne Publishing Corporation erschienen.

Der Druck dieses Buches wurde durch die finanzielle Unterstützungdes Literature Translation Institute of Korea ermöglicht.

1. eBook-Ausgabe 2022© 2013 Un-su KimPublished by agreement with Barbara J. Zitwer Agency, New York© 2022 der deutschsprachigen Ausgabe Europa Verlagin der Europa Verlage GmbH MünchenUmschlaggestaltung und Motiv:Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, ZürichÜbersetzung: Kyong-Hae FlügelRedaktion: Franz LeipoldLayout & Satz: BuchHaus Robert GiglerGesetzt aus der Minion Pro

Konvertierung: BookwireePub-ISBN: 978-3-95890-462-0

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten.www.europa-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]

INHALT

JAB

Eingesperrt im Tresorraum

Dan Valjean Street

Wir lassen Blumen trocknen, weil wir belanglos geworden sind

Die wirklich effektive Schreibwerkstatt

Das Sofa

Das verdammte Albumin

Die Flussmündung

JAB

Ich habe einen alten Boxsack. Er ist etwa 1,20 Meter groß und eigentlich an der Zimmerdecke zu befestigen. Als ich ihn kaufte, gab es solche hochwertigen Modelle aus echtem Büffelleder nur in Boxstudios. Bis heute hängt er vor unserem Haus am Kakibaum und ist seit Jahren der Witterung ausgeliefert. Nun sieht er aus, als würde er bei der kleinsten Berührung seine Füllung aus Sägespänen und Sand ausspucken. Seit dem Schulabschluss habe ich aber kein einziges Mal auf ihn eingeschlagen. Warum eigentlich nicht? Im Vorbeigehen hätte ich ihn wenigstens spaßeshalber einmal anstoßen können.

Bei meiner heutigen dürren Gestalt würde es mir niemand glauben, aber ich habe früher geboxt. Vom zweiten Halbjahr der zehnten Klasse bis zum Ende der zwölften. Ich war zwar kein Profi, aber man konnte es auch nicht nur als einfaches Hobby oder Konditionstraining abtun. Édouard Manet soll über Fünfzehnjährige gesagt haben, es ist das Alter, in dem man »die Welt mit Dynamit in die Luft jagen möchte«. Genauso fühlte ich mich damals. Ich war ständig aggressiv, aber die Gründe für meine Wut waren meistens so absurd, dass ich sie selbst nicht verstehen konnte.

Nichts an der Schule gefiel mir, am wenigsten die Bronzestatue vor dem Schultor, auf deren Marmorsockel in großen Buchstaben die Aufschrift »Jungs, seid ambitioniert!« stand. Wäre mir damals zufällig so etwas wie Dynamit in die Hände gefallen, hätte ich sie sofort gesprengt. Mit ihren 2,40 Metern Höhe überragte sie jeden gewöhnlichen Menschen. Ihr Gesicht sollte angeblich dem des Schulgründers nahekommen, der alles hier allein aufgebaut hatte. Die entschiedene Haltung glich jedoch der von Generalfeldmarschall Erwin Rommel, wie er aus seinem Panzerturm mit ausgestrecktem Arm den letzten Sturmangriff befohlen hatte. Die Gesichtszüge waren allerdings zu faltig und ähnelten daher eher einer Grimasse. Mutmaßlich lag es am Anspruch des Künstlers, das Gesicht des Gründers möglichst realistisch zu gestalten, oder vielleicht war beim Gießen der Bronze ein Fehler passiert. Jedenfalls war der Ausdruck weit davon entfernt, irgendeine Art von Ambition zu wecken. Vielmehr schien sich die Statue verärgert zu fragen: »Warum muss ich hier vor einer Schule diesen Dummköpfen Ehrgeiz eintrichtern, statt in einer Rodin-Gallery zu glänzen?«

Es wäre tatsächlich für alle – einschließlich der Statue – viel besser gewesen, wenn sie an einem solchen Ort gestanden hätte.

Jedes Mal, wenn ich an ihr vorbeiging, schüchterte sie mich ein. Es gab die unsinnige Schulregel, dass man morgens an der Statue stehen bleiben und für ein paar Sekunden mit geschlossenen Augen über seine Ambitionen nachdenken sollte. Daneben wachte ein Lehrer mit einem Rohrstock. Die Jungen schlossen ihre Augen wie alte Elefanten kurz vorm Sterben und taten so, als ob ihr Herz vor verstecktem Eifer brennen würde. Es spielte keine Rolle, ob es realistisch war oder nicht. Rückblickend muss es ein seltsamer Anblick gewesen sein, wie 2000 Schüler jeden Morgen vor dem Rohrstock des Lehrers für drei Sekunden die Augen schlossen.

Unglücklicherweise hatte ich zu jener Zeit keinerlei Ambitionen. Deshalb fragte ich mich jedes Mal, wenn ich vor der Statue meine Augen geschlossen halten musste, ob in meinem Leben irgendwas falsch gelaufen war. Die anderen Jungen hatten den Ehrgeiz, Arzt oder Rechtsanwalt zu werden oder an einer bestimmten Universität zu studieren. Mir jedoch war völlig unklar, wie so etwas wie Arzt oder Anwalt überhaupt Ziel eines Jungen sein konnte.

Ein einziges Mal stellte ich einem Klassenkameraden die Frage: »Und, was für Ambitionen hast du?« Er war sonst ein stiller Typ, man fragte sich, ob er vergessen hatte, wie man spricht. Noch dazu war er Einzelgänger. Also nahm ich an, dass wir in der gleichen Situation waren. Aber er antwortete entschlossen, ohne nur eine Sekunde zu zögern: »Ich will Arzt werden!« Dabei machte er ein Gesicht, als wäre es für einen Jungen absolut selbstverständlich, so einen Ehrgeiz zu entwickeln. Als er meinen verwirrten Ausdruck sah, dachte er wohl, dass ich ihn nicht verstanden hatte. Also fügte er hinzu: »Ein Arzt eben, der Patienten heilt. Kennst du keine Ärzte?«

Ich aber fragte zurück: »Arzt ist doch ein Beruf. Eine Ambition und ein Beruf sind doch zwei unterschiedliche Sachen, oder?«

Er legte seinen Kopf etwas zur Seite, als hätte ich etwas Seltsames gesagt, und murrte dann: »Das ist doch dasselbe. Wo ist das Problem? Auf jeden Fall ist es besser, Arzt zu werden als Straßenkehrer, oder?«

In diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass er recht haben könnte. Aber er hatte ja nicht einmal gesagt, was er als Arzt erreichen wollte. Ich konnte wirklich nicht nachvollziehen, warum Arzt »auf jeden Fall« besser sein sollte als Straßenkehrer.

Es geschah an einem Samstag im September. Während des Unterrichts blickte ich aus dem Fenster über den Schulhof, auf dem der Wind die herbstlichen Ginkgoblätter in einem wunderschönen Wirbel gen Himmel fliegen ließ. Sie drehten und drehten sich in einer Spirale immer weiter nach oben, noch viel höher als der Fahnenmast mit der Nationalflagge. Es war ein atemberaubender Anblick, der an sich schnell drehende Kreisel und an die Eiskristalle im Saturnring erinnerte. Bis dahin hatte ich noch nie die Gestalt des Windes gesehen. Für mich war der Wind körperlos, so wie Saueroder Stickstoff, vielleicht auch Liebe oder Zorn. Doch an diesem Tag zeigte sich der Wind vor meinen Augen wie mit Muskeln und Sehnen. Und er war wunderschön. Mir entfuhr ein bewunderndes »Oh!«.

In dem Moment unterbrach der Ethik-Lehrer an der Tafel seinen Text und drehte sich um. Man nannte ihn »Silicagel« wegen seines skelettartig abgemagerten Gesichts und der trockenen Haut. »Wer hat gerade dieses Geräusch gemacht?« Silicagel warf den Schülern seinen typischen ungeduldigen Blick zu. Schließlich hob ich meine Hand, und er zitierte mich mit einer kleinen Fingerbewegung zum Lehrerpult. »Was hast du gerade gemacht?« Seine Stimme war kalt und trocken. Ich nahm an, dass so ein wundervoller, schöner Anblick im Leben eines Jungen nicht so oft passierte und dass der Lehrer mich verstehen würde. Also antwortete ich ehrlich: »Ich habe mir gerade den wunderschönen Wirbelwind draußen angesehen.« Silicagel starrte mich entgeistert an. »Was? Was hast du dir angesehen?« Ich sagte, betont deutlich: »Ich habe beobachtet, wie der Wind die Ginkgoblätter hochgewirbelt hat und sie noch über den Fahnenmast steigen ließ. Es war ein sehr schöner Wind.« Die Schüler brachen in Gelächter aus und trommelten sogar auf ihre Bänke, wahrscheinlich fanden sie meine Gedanken bizarr. Einen Moment lang starrte mich Silicagel ungläubig an und fragte: »Ist der … übergeschnappt?« Dann legte er seine Armbanduhr auf dem Pult ab und begann, mir Ohrfeigen zu geben. Erste! Zweite! Dritte! Vierte! Ich bekam zahlreiche Schellen und stolperte dabei vom Pult bis zur Klassenzimmertür zurück. Was mir wehtat, war aber nicht meine Wange. Vielmehr machte es mich traurig, dass dieses besondere Erlebnis, das mich so tief berührt hatte, nun vom Lehrer vor meinen Klassenkameraden ins Lächerliche gezogen wurde. Inzwischen stand ich mit dem Rücken an der Tür und wurde noch immer geschlagen. Plötzlich stieg aus meinem tiefsten Inneren etwas Trübes und Trauriges auf. Ich schubste Silicagel weg, begann mir die Haare zu raufen und wie ein Irrer zu schreien.

»Uaa! Uaa! Uaa!«

Voller Schreck machte Silicagel ein paar Schritte zurück und blieb schockiert stehen. Auch meine Klassenkameraden starrten mich stumm an. Ich hatte das Gefühl, die Welt würde in diesem Moment stillstehen.

Nachdem alle gegangen waren, saß ich den ganzen Nachmittag allein im leeren Klassenzimmer – mit dem Auftrag, mein Verhalten kritisch zu reflektieren und einen Aufsatz darüber zu schreiben. Was sollte ich denn kritisch reflektieren? Ich dachte lange nach und kam zu keinem Ergebnis. Daher ließ ich das weiße Blatt auf dem Tisch liegen, legte meine Ellenbogen auf das Fensterbrett und beobachtete, wie sich der Schatten der Torpfosten in der nachmittäglichen Sonne in die Länge zog. Allein im Klassenzimmer zurückgeblieben und den Schulhof betrachtend, war mir ziemlich merkwürdig und einsam zumute. Gegen 15.00 Uhr öffnete mein Klassenlehrer die Tür, sah mich kurz an und sagte, ich solle ihm ins Lehrerzimmer folgen.

»Also, du hast nichts zu schreiben, weil du dir nichts vorzuwerfen hast, richtig?«, fragte er dort und wedelte dabei mit dem weißen Blatt vor meinem Gesicht herum.

Ich saß einfach still da. Vielleicht wollten die Lehrer gemeinsam essen gehen, jedenfalls rief jemand aus einer Ecke: »Herr Kim, Herr Lee, lassen Sie uns jetzt gehen.«

Mein Klassenlehrer sah mich scharf an und sagte: »Du widersetzt dich also deinem Lehrer. Dich müsste man mal richtig in die Schranken weisen.«

»Bedrängen Sie ihn nicht«, warf Silicagel ein, »so ein Verhalten ist in diesem Alter normal.« Mit einem Grinsen blickte er auf mein weißes Blatt.

Da stand mein Klassenlehrer auf und entschuldigte sich bei ihm noch einmal höflich und sagte, dass alles seine Schuld sei.

»O nein! Das ist nicht nötig«, erwiderte Silicagel.

»Doch, so einer muss mal richtig eins auf den Deckel bekommen. Du, du putzt heute den Tenniscourt und die Toiletten nebenan. Lass das vom Pförtner kontrollieren, bevor du gehst. Und wenn du keinen Aufsatz über dein Fehlverhalten schreiben willst, dann machst du das ab jetzt jeden Samstag. Mal sehen, wie lange du es durchhältst.«

Silicagel nickte zufrieden, er hielt die Strafe wohl für angemessen. Dann strich er mir wie ein zärtlicher Vater im Film über die Haare und fragte mit leisem Spott: »Und, war er wirklich so schön, dieser Wirbelwind?«

Nachdem ich den Tennisplatz und die Toilette gereinigt hatte, nahm ich für den Heimweg nicht den Bus wie sonst, sondern ging zu Fuß, was ich zuvor nie getan hatte. Morgens nahm mich mein Onkel mit dem Kühllastwagen zur Schule mit, und nachmittags fuhr ich mit dem Bus nach Hause. An dem Tag aber hatte ich den Wunsch, zu Fuß zu gehen. Die Strecke war gar nicht mal so kurz, man brauchte mit dem Bus ungefähr eine halbe Stunde. Es machte mir aber nichts aus. Ich fühlte mich irgendwie so, als würde ich lieber in die entgegengesetzte Richtung die Erde umrunden, wenn ich nur könnte.

Ich war fast eine Stunde unterwegs, als ich auf ein Werbeplakat für ein Boxstudio stieß. Es klebte etwas schief an einem Strommast und zeigte eine Szene aus Rocky, wie sich Apollo und Rocky gegenseitig ins Gesicht schlagen. Am unteren Rand des Plakats stand fett: »Wir suchen nur Leute, die Berufsboxer werden wollen.« Die Handschrift sah aus, als hätte es ein Kind gekritzelt. Ich kann es mir bis heute nicht erklären, aber das zerquetschte Gesicht mit den weit vorstehenden Wangenknochen, das gerade einen Faustschlag abbekam, sprach mich besonders an. Es hinterließ den Eindruck, dass der Mann auf dem Plakat niemanden schlagen wollte. Er schien darüber verbittert, dass er keine andere Wahl hatte, als seine Faust einzusetzen, weil der andere Mann es auch tat. Ich stand länger als eine halbe Stunde davor. Schließlich notierte ich die Adresse des Studios und ging auf direktem Wege hin.

Vor dem Studio zögerte ich eine ganze Weile, nicht, weil ich fürchtete, hier nur wilde und muskulöse Männer zu treffen. Vielmehr zweifelte ich daran, ob das Studio im alten japanischen Stil überhaupt noch in Betrieb war. Es erschien ziemlich heruntergekommen. Als ich näher heranging, hörte ich jedoch ein regelmäßiges Schlagen, tack-tack, auf den Holzboden, als würde jemand seilspringen. Ob der Mann mit den hervorstehenden Wangenknochen noch immer dort trainierte? Vorsichtig öffnete ich die Tür und ging hinein.

Alles in diesem Studio war abgenutzt und alt. Im Gegenlicht sah ich den Staub über dem Dielenfußboden schweben. Eigentlich wollte ich still eintreten und gleich wieder hinausschleichen, sollte es mir nicht gefallen. Doch die Tür knarrte laut. Ein Mann, der gerade am Boxsack trainierte, und ein zweiter, der den Sack festhielt, warfen mir einen flüchtigen Blick zu. Der Mann, der den Boxsack hielt, klatschte im nächsten Moment mit der Handfläche darauf und forderte den Boxer auf, die Übung fortzusetzen, was dieser sofort tat. Hinter dem Boxring sprang ein weiterer Mann seil, ohne mich wahrzunehmen. Zaghaft und unschlüssig stand ich sicher länger als fünf Minuten am Eingang. Ich hatte keinen freundlichen Empfang erwartet, wie es im Kaufhaus von strahlenden Verkäuferinnen üblich ist, die jeden mit einem »Herzlich willkommen« begrüßen. Aber das Desinteresse hier war zu deutlich. Ich erkannte, dass keiner auf mich zukommen würde, um nach meinem Anliegen zu fragen. Also ging ich zu dem Mann, der seilsprang, und fragte, an wen ich mich wenden könne, wenn ich gern Boxen lernen wolle. Der Mann unterbrach kurz sein Training und zeigte mit einem Finger auf ein kleines Büro, das auf dem Weg zur Toilette lag.

Der Studioleiter war vielleicht Ende 40. Mit seinen tiefen Stirnfalten und der gebräunten Haut strahlte er die typische Sturheit eines Menschen aus, der es im Leben nicht leicht hatte. Er war gerade dabei, in einen Kurzstreckenschuh neue Spikes einzusetzen. Ich fragte mich, was diese Schuhe in einem Boxstudio zu suchen hatten. Sie waren so alt, dass die glänzenden Spikes einen starken Kontrast bildeten. Ich klopfte an die offen stehende Tür. »Entschuldigung, ich habe eine Frage.« Der Studioleiter warf einen flüchtigen Blick auf mich, dann wandte er sich gleich wieder seinen Spikes zu.

»Du willst doch nicht etwa Boxen lernen, oder?«, fragte er, ohne seinen Blick von den Spikes abzuwenden. Er drehte den Dorn weiter in die Sohle ein.

Was sollte denn »etwa« heißen? Sofort war ich entmutigt.

»Meinen Sie, ich bin hier, um Tanzen zu lernen?«, fragte ich in der Hoffnung, dass er darüber etwas lächeln würde. Das tat er aber nicht. Stattdessen runzelte er die Stirn und sah mich an. Mit einem Gesichtsausdruck, der zeigte, wie lästig ich ihm war, stand er auf und packte meine Schultern und Arme.

»Wozu willst du Boxen lernen?«

»Einfach so möchte ich Boxen lernen.«

»Einfach so … möchte man … Boxen … lernen.«

Er wiederholte meine Worte langsam und mit Pausen. Vielleicht wollte er meine wahren Absichten herausfinden, oder meine Worte klangen für ihn lächerlich.

»Wie alt bist du?«

»Sechzehn.«

»Du bist als Profi untauglich. Das Kinn ist zu spitz, der Hals zu lang und dünn. Mit einem Counterpunch an so einem Kinn gehst du im Nu k. o. Außerdem sind deine Arme zu kurz.«

»Ich habe nicht vor, Profi zu werden.«

»Wenn es darum geht, dich mental oder körperlich abzuhärten, geh lieber zu einem Taekwondo-Studio! Hier ist für Diät oder Hobbys kein Platz.«

»Warum darf man Boxen nicht als Hobby erlernen?«

»Mit Amateurboxen kannst du nichts erreichen. Wenn du so in den Ring steigst, wirst du nur noch frikassiert.«

Irgendwie gefiel mir der Ausdruck »nur noch frikassiert« sehr. Und auch dieser ruppige Typ, der die Dinge einfach so aussprach, wie sie ihm in den Kopf kamen. Wie kann ich das erklären? Er unterschied sich dadurch irgendwie von den Erwachsenen, die mit »Seid ambitioniert« die Jungen täuschen wollten, frei nach der Devise, der Traum wird schon in Erfüllung gehen, wenn man nur Ambitionen hat. Plötzlich hatte ich Vertrauen zu diesem zynischen Mann. Ich beschloss, unbedingt hier im Studio Boxen zu lernen.

»Ehrlich gesagt, gibt es da jemanden, den ich gern vermöbeln möchte. Ich glaube aber, dass ich in diesem Zustand keine Chance habe.«

Nach diesen Worten hob er seinen Kopf und sah mir ins Gesicht. Er betrachtete sorgfältig meine Wangen, die wegen der Ohrfeigen geschwollen waren. Dann grinste er.

»Ist der Kerl so stark?«

»Wahrscheinlich.«

»Was macht er denn so?«

»Sein Vater hat mal im Judo Bronze bei der Olympiade geholt.«

»Meinst du den, der da vorne an der Kreuzung ein Judo-Studio betreibt?«

»Ja.«

»Nur weil der Vater Chefkoch in einem italienischen Restaurant ist, heißt das noch lange nicht, dass der Sohn auch gute Pasta kochen kann, oder?«

»Trotzdem ist er sicherlich besser als der Sohn eines Beamten, der in der Umweltabteilung im Bezirksamt arbeitet. Der Kerl wiegt schon mehr als hundert Kilo.«

»Wie viel wiegst du?«

»62 Kilo.«

Der Studioleiter fasste den Schraubendreher umgekehrt an und klopfte mit dem Schaft auf die Handfläche.

»100 zu 62. Hm. Das bedeutet doch, dass du es zumindest nicht nur als Hobby lernen willst.«

»Keinesfalls.«

»Dann komm so lange her, bis du so weit bist, ihn zu verprügeln.«

Ich konnte mir selbst nicht erklären, warum mir der Kerl aus dem Judoverein in den Sinn gekommen war. Mit seinem massigen Körper führte er sich schon albern und abstoßend auf, indem er sich zusammen mit den Jungs, die im Studio seines Vaters trainierten, ständig wichtigtat. Trotzdem hatte ich mit ihm keine direkte negative Erfahrung. Und selbst wenn ich sie gehabt hätte, ich würde mich niemals mit diesem Herkules anlegen.

Wie auch immer, es war ihm zu verdanken, dass ich am nächsten Tag mit dem Training beginnen durfte. Ich kaufte mir Hallenschuhe, Sporthosen und ein paar T-Shirts. Obwohl das Studio Sprungseile zur Verfügung stellte, besorgte ich mir extra eines in meiner Größe. Nach der Schule joggte ich täglich acht Kilometer und übte eine halbe Stunde Seilspringen. Wie im Ring machte ich das für drei Minuten, dann eine Minute Pause, so wiederholte ich das Ganze. Anschließend übte ich die Schritte nach aufgemalten Schrittfolgen. In der Grundstellung, also mit dem Kinn nahe zur Brust, die Ellenbogen eng am Körper und die Hände hoch vor dem Gesicht, wiederholte ich das Abtauchen, In-die-Knie-Gehen, Schritte vorwärts und rückwärts, dann wieder das Aufrichten, kurz: wie man den Schlägen des Gegners ausweicht. Dabei beobachtete ich mich im Spiegel und dachte, dass ich lächerlich aussehe wie eine kriechende Raupe. Das alles übte ich zwei Monate lang. Der Chef hatte mir nur diese eine Stellung beigebracht und kein Wort darüber verloren, wie man die Faust ausstreckt. Der Grund dafür war ganz einfach. Man sollte von Anfang an eine stabile Grundlage schaffen, ansonsten verfestigen sich Fehler, die man durch nichts wieder in Ordnung bringen kann. »Dummköpfe glauben, dass man beim Boxen die Fäuste einsetzt«, pflegte er zu sagen, »aber zu 90 Prozent kommt es auf die Fußarbeit an. Der Schlag ist bei diesen eleganten Schritten nur das Sahnehäubchen.« Seine Worte überzeugten mich nicht so richtig, aber da er mir zunächst nichts anderes beibringen wollte, hatte ich keine Wahl. Während ich in einer Ecke des Studios wie eine Raupe immer wieder in die Knie ging und mich anschließend aufrichtete, schlugen die anderen Sportler die Maisbirne oder übten One-two-straight und Kombinationen vor dem Spiegel. Ab und zu warfen sie mir kurze Blicke zu, als würden sie mich niedlich finden. Lange Zeit sprach mich niemand im Studio an. Alle waren Profiboxer und mindestens drei oder vier Jahre älter als ich. Und ich war bloß eine Raupe. Es dauerte noch Wochen, bis mir einer beim Vorbeigehen den Tipp gab, dass ich mein Kinn noch mehr an die Brust ziehen sollte. Er war der Champion der Junior Light Liga. Ein anderes Mal bat mich der Coach, für einen Profi den Sandsack zu halten, weil zwei andere, die er trainierte, unterwegs auf einem Turnier waren. Abends ging ich mit den Leuten manchmal am Fluss joggen. Wenn ich nach dem Training mit ihnen unter der Dusche stand oder ihre frisch gewaschenen Handtücher aufhängte, fühlte ich mich ein wenig vertrauter mit ihnen.

Als ich meinen Beitrag für den dritten Monat zahlte, hatte mir der Chef immer noch nicht erklärt, wie man mit den Fäusten arbeitet. Also ging ich zu ihm ins Büro und stellte ihn zur Rede.

»Wie lange soll ich denn noch diese eine Stellung üben? Wenn ich meine Faust nicht einsetzen kann, werde ich den Typen vom Judoverein niemals besiegen.«

»Was soll’s. Ich kenne mich halt nicht mit der Art des Boxens aus, das nur Judo-Typen fertigmachen kann«, antwortete er teilnahmslos und blätterte weiter ein Box-Magazin durch.

Ich aber hatte bereits zu Hause einen Sandsack am Kakibaum im Garten aufgehängt und schlug jeden Abend darauf ein. Auch wenn mir der Studioleiter nicht erklärte, wie man die Fäuste einsetzt, konnte doch jeder auf einen Sandsack schlagen. Was konnte Schlimmes passieren, das man später nicht wieder in Ordnung bringen könnte? Jede Nacht schlug ich darauf ein, wie mir danach war. Dabei hatte ich manchmal tatsächlich das Gefühl, den Kerl aus dem Judoverein abgrundtief zu hassen. Es wäre auch egal gewesen, welches Gesicht ich dabei vor Augen gehabt hätte, ob es der Judo-Typ, mein Klassenlehrer, Silicagel oder auch die »Jungs, seid ambitioniert!«-Statue war.

Es war ein Samstag und zugleich der Gründungstag der Schule, also schulfrei. Ich musste jedoch früh hin, um den Tennisplatz zu kehren. Es hatte wohl jemand draußen die Wäsche in der kalten Dezemberluft aufgehängt, jedenfalls roch es gut nach frischen Bettlaken. Ich fühlte mich irgendwie melancholisch an diesem Tag. Das war nicht ungewöhnlich, schließlich musste ich allein den ganzen Weg zur Schule hinter mich bringen, bloß um den Tennisplatz zu fegen, während alle anderen ausschlafen konnten. Seit dem Vorfall mit dem Wirbelwind waren drei Monate vergangen, und ich hatte noch immer keinen Aufsatz über mein Fehlverhalten geschrieben. Stattdessen putzte ich jeden Samstag den Tennisplatz und die Toilette nebenan. Der Court war eigentlich zu groß, um ihn allein zu pflegen, und das Klobecken voller Kippen, die die Schüler heimlich geraucht hatten. Das größere Problem war jedoch, im Klassenzimmer oder in der Bibliothek die Zeit totschlagen zu müssen, bis alle Lehrer ihr Training beendet hatten. Erst nachdem nur noch der Pförtner und ich da waren, konnte ich zum Platz hinunterschlendern, mit der Walze die Runden laufen und die Toiletten putzen.

Am Gründungstag war jedoch kein Lehrer da, nicht einmal der Pförtner. Nach getaner Arbeit hängte ich mich mit den Knien ans Reck. Aus dieser Kopfüber-Position betrachtete ich die »Jungs, seid ambitioniert!«-Statue. Dabei konfrontierte ich sie mit der Frage, wie man den Jungen Ambition abfordern konnte, wenn man sie so behandelte. Das war zu viel verlangt. Natürlich gab mir die kurz angebundene »Jungs, seid ambitioniert!«-Statue keine Antwort. Schließlich nahm ich meine Sporttasche und ging zum Studio.

Am Samstagmorgen war auch hier keiner da. Deshalb begann ich auf den Sandsack zu schlagen, der in der Mitte des Studios hing. Bis dahin hatte ich ihn nicht einmal berühren dürfen. Damals besaß ich auch keine speziellen Handschuhe zum Schutz der Fäuste. Nicht einmal eine Bandage hatte ich angelegt. Um ehrlich zu sein, hatte ich keine Ahnung, warum man so etwas überhaupt brauchte. Am Anfang stieß ich ihn nur sanft. Dann begann ich, immer wilder und härter zu schlagen. Schlägt man hundert oder tausend Mal auf einen Sandsack ein, entsteht ein Hass, von dem man selber nie geglaubt hätte, ihn in sich zu haben. Ein Hass auf die Ampel vor der Schule, die nie grün werden wollte, auf das dämliche Gesicht der »Jungs, seid ambitioniert!«-Statue oder auch auf diese bescheuerte Schule, in der man die Schüler zwang, Ehrgeiz zu haben, obwohl einem der Tafelwischer ins Gesicht flog, nur weil man kurz eingenickt war, oder man im Gang mit den Augen auf den Boden gerichtet eine Stunde lang als Strafe ausharren musste, nur weil man die unregelmäßige deutsche Konjugation nicht auswendig gelernt hatte. Auf die hässlichste Schuluniform aller Schulen im Umkreis und auf den ungenießbaren Salat der Schulspeisung, oder auch auf mein dummes Foto im Klassenbuch. Und auch auf die feige Rache von Silicagel, der mich in jeder Unterrichtsstunde zur Lachnummer machte, nur weil ich mich gewehrt hatte. Auf all das entwickelte ich allmählich, ganz langsam, ein Gefühl des Hasses. Ich schrie innerlich über das schäbige Verhalten dieses Menschen, der es geschafft hatte, Lehrer zu werden. Diese Emotionen wurden aus einer Ecke meines Herzens herausgequetscht, so wie ausgepresstes Obst aus einem Entsafter quillt, und es formte sich ein riesiger Wutball. Diese Welt war wirklich nicht in Ordnung. Ich keuchte, hatte das Gefühl, dass mein Herz gleich platzen würde, und schlug immer weiter zu. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war. Jemand hielt von hinten meine Arme fest. Es war der Studioleiter.

»Hör auf. Du blutest.«

Tatsächlich lief Blut über meine Fäuste. Die Haut war abgeschürft. Der Leiter sagte mir, ich solle kurz warten, dann brachte er den Erste-Hilfe-Kasten aus dem Büro.

»Warum tust du das?«, fragte er, während er die Wunden desinfizierte.

»Keine Ahnung.«

»Hast du immer so eine Wut in dir?«

»Ja, ich bin immer wütend. Ich weiß aber auch nicht, warum.«

Er schmierte eine rote Flüssigkeit auf die Wunden, streute weißes Pulver darüber und verband sie sorgfältig. Während ich auf meine Verbände starrte, legte er Schere, Bandagen und Desinfektionsmittel wieder zurück in den Kasten, holte eine Zigarette aus seiner Brusttasche und steckte sie sich an.

»Hast du wirklich vor, dich mit dem Hundert-Kilo-Judo-Typen zu schlagen?«

Er suchte meinen Blick. Ich nickte.

»Wenn du so planlos drauflos prügelst, kannst du nicht einmal eine Maus fertigmachen, geschweige denn einen Judo-Typen. Das Einzige, was du mit deinen Fäusten verletzen wirst, sind deine eigenen Hände.«

Er legte seine Zigarette in einem Glasaschenbecher ab, nahm die Grundstellung ein und machte ein paar Schläge in die Luft. Sie waren schnell und wirkten elegant.

»Das nennt man Jab. Du machst die Schulter und die Faust locker und tack, tack, du schlägst nicht mit der Faust zu, sondern streckst den Arm aus, als ob du mal eben schnell Cocktailtomaten aus dem Kühlschrank holst. Tack, tack, deinen Schritten folgend, mechanisch wieder und wieder, tack, tack, du bewegst dich im Takt deiner Schritte, dein Körper bleibt immer im Rhythmus, tack, tack, das ärgert den Gegner und macht ihn nervös. Das wiederholst du so lange, bis die Wut im Gesicht des Gegners langsam zu erkennen ist, tack, tack, immer und immer wieder. Das zermürbt ihn, und jetzt ist er bereit, umzufallen. Ein Schlag mit der Vorderhand und zack! Es ist aus. Versuch’s mal!«

Ich stand auf und stieß mit der Faust gerade heraus, wie er es mir gezeigt hatte. »Lass die Schultern locker. Nicht die Faust schwer fliegen lassen, sondern schnell die kleinen Tomaten picken«, hörte ich ihn rufen. Er griff seine Zigarette aus dem Aschenbecher, zog einmal daran und legte sie wieder hin. Dann nahm er erneut die Boxerhaltung ein und schlug noch mal Jabs. Tack, tack.

»Ob im Ring oder auf der Straße, du bist auf der Welt nie sicher. Deshalb ist der Jab wichtig. Tack, tack, mit deinen Jabs gewinnst du Raum, in dem du dich sicher fühlen kannst. Genau das ist der Beginn eines Kampfes. Die Leute sagen, im Kampf soll man rücksichtslos und brutal sein, als wäre blinde Aggression für den Kampf hilfreich. Tatsächlich ist Wut niemals vorteilhaft. Kämpfst du hitzköpfig, verletzt du dich am Ende nur selbst. Der wahre Kampfgeist ist kühl und still. Dein Gegner ist wütend, weil du mühelos in seinen Bereich eingedrungen bist, weil du seinen Stolz verletzt hast. Daher ist er nun sehr gereizt, du dagegen bewahrst einen kühlen Kopf, weil du lediglich eine Cocktailtomate aus dem Kühlschrank holst. Tack, tack, eine Tomate, tack, tack, zwei Tomaten, tack, tack, drei Tomaten. Du musst die Einstellung, einfach nur leichthändig Tomaten zu picken, immer im Kopf haben, selbst wenn das Gesicht des Gegners voller Blut ist. Ein Kampf ist gnadenlos. Was meinst du? Könntest du ein Mensch werden, der endlos Jabs schlagen kann?«

Er nahm seine Arme wieder locker an die Seite und holte Luft. Dann sah er mir direkt in die Augen.

»Was ist, wenn ich es nicht schaffe, so einer zu werden?«, wollte ich wissen.

»Es gibt auch eine gute Technik namens Holding. Du nimmst den Gegner einfach in die Arme und lässt ihn nicht mehr los, egal, ob du ihn magst oder nicht. Dann kann er nicht weiter zuschlagen. Er kann dich nicht schlagen, aber du auch nicht. Niemand kann es.«

Was für ein Mensch war ich damals? Jemand, der unablässig einen Jab schlagen kann, als würde ich kleine Tomaten aus dem Kühlschrank picken, bis das Gesicht des Gegners blutig und geschwollen ist? Oder jemand, der den Gegner wohl oder übel einfach mit den Armen umschließt? Eigentlich keiner von beiden. Ich weiß es nicht genau. Ich hatte keinerlei Ambitionen, keine Idee, was ich überhaupt tun wollte. Ich konnte keinen Jab schlagen und noch viel weniger das Holding machen. Ja, so ungefähr konnte man mich als Menschen beschreiben.

Aber ich ging bis zu meinem Schulabschluss weiter ins Boxstudio. Ich verprügelte niemanden, und ich wurde auch nicht verprügelt. Ich wurde nicht zu einem Menschen, der jemanden endlos mit Jabs schlagen konnte. Aber auch nicht zu einem, der andere einfach mit den Armen umschloss. Allerdings joggte ich täglich acht Kilometer am Fluss entlang, übte im Studio die Schritte und Seilspringen. Gegen den blöden Linkshänder im Spiegel schlug ich mehrere Tausend Male Jabs und Aufwärtshaken. Am Wochenende kehrte ich den Tennisplatz und putzte die Toilette. Das hatte nicht nur negative Seiten. Manchmal kam eine hübsche Lehrerin zum Tennis, wenn alle anderen bereits gegangen waren und ich schon sauber machte. Sie unterrichtete Sozialkunde und war gleich nach ihrem Studium neu an unsere Schule gekommen. Ich mochte sie sehr.

»Bist du schon fertig?«

»Alles gut. Spielen Sie ruhig. Ich kann warten.«

»Tut mir leid. Ich möchte Tennis lernen, aber ich spiele so schlecht, dass ich mich nicht vor den anderen traue.«

Etwas scheu wedelte sie mit ihrem Schläger und sah sich auf dem Platz um. Dann blickte sie mich mit einem verschämten Gesichtsausdruck an.

»Könntest du mir einen Gefallen tun und meine Bälle fangen?«

Ich fing ihre Bälle. Tong, tik, tong, tik, tong, tak, oh, hoppla.

»Tut mir leid.«

»Alles gut.«