Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

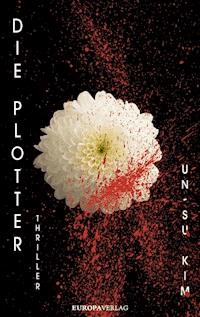

- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Raeseng ist Killer von Beruf, seit ihn Old Raccoon als Kind bei sich aufnahm und ausbildete. Aufgewachsen an einem geheimen Rückzugsort in Seoul, einer Bibliothek voller alter Bücher, gehört er zur Killer-Elite Koreas. Denn Old Raccoon ist ein Plotter. Als Kopf der Organisation "Library of Dogs" hat er seit Jahrzehnten alle politisch gewollten Exekutionen in Korea geplant. Doch als die Macht der Diktatur schwindet, gerät auch der Einfluss der Plotter ins Wanken – und eine neue Generation beginnt, ihr eigenes tödliches Netzwerk aufzuziehen. Als Raeseng vom Plan der Plotter bei der Ausführung eines Auftrags abweicht, geraten die Dinge außer Kontrolle – und Raeseng rückt selbst an die erste Stelle der Todesliste … Nach Han Kangs Sensationserfolg Die Vegetarierin macht mit Un-Su Kim ein weiterer koreanischer Bestsellerautor international Furore. In Korea gefeiert und mehrfach preisgekrönt, besticht Un-Su Kim in Die Plotter durch einzigartigen Stil und bemerkenswerte Beobachtungsgabe. Mit einfühlsam-sarkastischem Humor lässt er in seinem außergewöhnlichen Krimi noir den Beruf des Killers zum Handwerk werden. Ein faszinierendes Leseerlebnis, das alles zugleich ist: traumhaft und realistisch, hart und aufwühlend. Wie schon Old Raccoon sagte: "Wenn du Bücher liest, wird dein Leben erfüllt sein von Ängsten und Scham" – und alles andere als langweilig.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 467

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

UN-SU KIMDIE PLOTTER

THRILLER

Aus dem Englischen vonRainer Schmidt

Die koreanische Originalausgabe ist 2010 unter dem Titel bei Munhakdongne Publishing Corporation erschienen.

1. eBook-Ausgabe 2018

© 2010 by Un-su Kim

© 2018 der deutschsprachigen Ausgabe

Europa Verlag GmbH & Co. KG, München

Umschlaggestaltung und Motiv:

Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung

eines Designs von W. H. Chong, © Text Publishing

Coverfoto: iStock

Übersetzung: Rainer Schmidt

Lektorat: Caroline Draeger

Layout & Satz: BuchHaus Robert Gigler, München

Konvertierung: Bookwire

ePub-ISBN: 978-3-95890-250-3

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten.

www.europa-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]

Inhalt

ÜBER DIE GASTFREUNDSCHAFT

ACHILLESFERSE

DAS HAUSTIERKREMATORIUM DES BÄREN

BIBLIOTHEK »DOG HOUSE«

BIERWOCHE

DER FLEISCHMARKT

MITO

STRICKEN

FROSCH FRISST FROSCH

DER FRISEUR UND SEINE FRAU

DIE TÜR ZUR LINKEN

ÜBER DIE GASTFREUNDSCHAFT

Der alte Mann kam heraus in den Garten.

Raeseng stellte das Zielfernrohr scharf und zog den Repetierhebel zurück. Die Patrone sprang mit lautem Klicken in die Kammer. Raeseng sah sich um. Abgesehen von den hohen Tannen, die sich in den Himmel reckten, rührte sich nichts. Kein Vogel flatterte auf, kein Insekt summte. Bei der Stille würde der Knall eines Schusses weit tragen. Was, wenn jemand ihn hörte und angelaufen käme? Er schob den Gedanken weg. Darüber brauchte er sich den Kopf nicht zu zerbrechen. Schüsse waren nichts Besonderes hier draußen. Die Leute würden annehmen, es seien Wilderer auf der Wildschweinjagd. Wer verschwendete schon seine Zeit damit, tief in den Wald zu stapfen, um einem einzelnen Schuss auf den Grund zu gehen? Raeseng betrachtete den Berg im Westen. Die Sonne stand eine Handbreit über dem Höhenkamm. Er hatte noch Zeit.

Der alte Mann begann, seine Blumen zu gießen. Manche bekamen einen großen Schluck Wasser, andere nur ein paar Tropfen. Es sah fast zeremoniell aus, wie er die Gießkanne neigte, als serviere er ihnen Tee. Ab und zu schienen die Schultern anzudeuten, dass er tanzte, dann wieder liebkoste er kurz eine Blüte. Er deutete auf eine Blume und lachte leise. Es sah aus, als unterhalte er sich mit ihr.

Raeseng justierte die Schärfe nach und betrachtete die Blume, mit der der alte Mann sprach. Sie kam ihm bekannt vor; er musste sie schon einmal gesehen haben, aber er wusste den Namen nicht mehr. Er versuchte, sich zu erinnern, welche Blumen im Oktober blühten – Cosmeen? Zinnien? Chrysanthemen? –, aber keiner dieser Namen passte zu der, die er vor sich hatte.

Warum konnte er sich nicht erinnern? Stirnrunzelnd durchforschte er sein Gedächtnis nach einem Namen, aber bald vertrieb er auch diese Gedanken aus seinem Kopf. Es war eine Blume. Was sollte daran wichtig sein?

Ein riesiger schwarzer Hund kam vom anderen Ende des Gartens herüberspaziert und rieb den Kopf am Oberschenkel des alten Mannes. Ein reinrassiger Mastiff. Ein Tier, wie Julius Cäsar es von seiner Eroberung Britanniens mitgebracht haben könnte. Ein Hund, mit dem die alten Römer Löwen gejagt und Wildpferde zusammengetrieben hatten. Der alte Mann tätschelte ihn, und der Hund strich ihm um die Beine und kam ihm beim Blumengießen in die Quere. Dann warf der Mann einen platten Fußball quer durch den Garten, und der Hund wedelte mit dem Schwanz und rannte hinter dem Ball her. Der alte Mann wandte sich wieder seinen Blumen zu, und wie zuvor begrüßte er sie mit Gesten und redete auf sie ein. Der Hund kam schnurstracks zurück, den schlaffen Ball im Maul. Diesmal warf der alte Mann den Fußball weiter, und der Hund lief wieder hinterher. Der wilde Mastiff, der einmal Löwen gejagt hatte, war ein Clown geworden, aber der Alte und der Hund schienen gut zueinanderzupassen. Sie wiederholten ihr Spiel immer wieder, und es schien ihnen keineswegs langweilig zu werden, sondern Freude zu machen.

Der alte Mann war fertig mit dem Blumengießen. Er richtete sich auf, streckte sich und lächelte zufrieden. Dann drehte er sich um und schaute halb den Berg herauf, als wüsste er, dass Raeseng da war. Sein lächelndes Gesicht geriet in Raesengs Fadenkreuz. Ob ihm bewusst war, dass die Sonne jetzt weniger als eine Handbreit über dem Horizont stand? Dass er tot sein würde, bevor sie hinter dem Berg verschwand? Lächelte er deshalb? Aber vielleicht lächelte er in Wirklichkeit gar nicht. Das Gesicht des Alten schien in einem Dauergrinsen erstarrt wie eine holzgeschnitzte Hahoe-Maske. Manche Leute hatten so ein Gesicht. Leute, deren innere Regungen man nie erraten konnte, weil sie immer lächelten.

Sollte er jetzt abdrücken? Wenn er es tat, könnte er vor Mitternacht wieder in der Stadt sein. Er würde ein heißes Bad nehmen und sich mit ein paar Bier betrinken. Oder er könnte eine alte Beatles-Platte auflegen und sich ausmalen, wie gut es sein würde, wenn das Geld erst auf seinem Konto wäre. Vielleicht könnte er nach diesem letzten Auftrag sein Leben ändern. Gegenüber einer Mädchenoberschule eine Pizzeria aufmachen oder im Park Zuckerwatte verkaufen. Er sah es vor sich, wie er bündelweise Ballons und Zuckerwatte an die Kinder verteilte und in der Sonne döste. Dieses Leben konnte er wirklich haben, nicht wahr? Die Vorstellung erschien ihm plötzlich wundervoll. Aber er musste sie aufsparen, bis er abgedrückt hätte. Noch lebte der alte Mann, und noch war das Geld nicht auf seinem Konto.

Der Schatten des Berges wanderte zusehends den Hang hinunter. Wenn er schießen wollte, musste er es jetzt tun. Der alte Mann war mit dem Blumengießen fertig und würde jeden Augenblick ins Haus gehen. Dann würde die Arbeit viel schwieriger werden. Warum die Sache verkomplizieren? Drück ab. Drück jetzt ab und verschwinde von hier.

Der alte Mann lächelte, und der Hund rannte mit dem Fußball im Maul herum. Das Gesicht des Alten war kristallklar in seinem Fadenkreuz. Drei, vier tiefe Falten durchfurchten seine Stirn, er hatte eine Warze über der rechten Augenbraue und Leberflecken auf der linken Wange. Raeseng starrte auf das Herz, das gleich von einer Kugel durchbohrt würde. Der Pullover des alten Mannes sah handgestrickt aus, nicht wie Fabrikware, und bald würde er blutgetränkt sein. Er musste nur ganz leicht auf den Abzug drücken, und der Schlagbolzen würde auf den Zünder der 7.62-mm- Patrone treffen und das Schießpulver in der Messinghülse entzünden. Die Explosion würde das Projektil durch die Züge im Lauf treiben, sodass es um die Längsachse rotierend durch die Luft schoss, geradewegs durch das Herz des alten Mannes. Infolge ihrer hohen Geschwindigkeit und zerstörerischen Explosivkraft würde die Kugel die zerfetzten Organe des alten Mannes durch die Austrittswunde im Kreuz regelrecht hinaustreiben. Beim bloßen Gedanken daran überzog sich Raesengs Körper mit einer Gänsehaut. Das Leben eines anderen Menschen in der Hand zu halten war immer ein seltsames Gefühl.

Drück ab.

Jetzt.

Aber aus irgendeinem Grund drückte Raeseng nicht ab, sondern legte das Gewehr auf den Boden.

»Nicht der richtige Augenblick«, knurrte er.

Er wusste nicht genau, warum es nicht der richtige Augenblick war. Aber es gab für alles einen richtigen Augenblick. Einen richtigen Augenblick für ein Eis. Einen richtigen Augenblick für einen Kuss. Und vielleicht klang es dumm, aber es gab auch einen richtigen Augenblick zum Abdrücken und einen richtigen Augenblick für eine Kugel ins Herz. Warum auch nicht? Und wenn Raesengs Kugel zufällig gerade dann durch die Luft und auf das Herz des alten Mannes zukatapultiert wurde, wenn sich ebenso zufällig der richtige Augenblick präsentierte? Das wäre wunderbar. Natürlich wartete er nicht auf den besten aller möglichen Augenblicke. Dieser günstige Augenblick würde vielleicht niemals kommen, oder er würde vor seiner Nase vorbeistreichen. Da begriff er, dass er einfach nicht abdrücken wollte. Er wusste nicht, warum, aber er wollte nicht. Er zündete sich eine Zigarette an. Der Schatten des Berges kroch über die Hütte des alten Mannes hinweg.

Als es dunkel wurde, ging der alte Mann mit dem Hund hinein. Anscheinend gab es in der Hütte keinen Strom, denn dort drinnen schien es noch dunkler zu sein. Im Wohnzimmer leuchtete eine einzelne Kerze, aber Raeseng konnte das Innere durch das Zielfernrohr nicht gut erkennen. Die Schatten des Mannes und seines Hundes ragten an einer Ziegelwand auf und verschwanden. Von seiner Position aus konnte Raeseng den alten Mann jetzt nur noch erschießen, wenn dieser sich mit der Kerze in der Hand mitten ins Fenster stellte.

Die Sonne verschwand hinter dem Bergkamm, und Dunkelheit senkte sich auf den Wald. Der Mond schien nicht, und selbst Gegenstände in unmittelbarer Nähe waren kaum auszumachen. Da war nur der Kerzenschimmer aus der Hütte des alten Mannes. Die Dunkelheit war so tief, dass die Luft sich feucht und schwer anfühlte. Warum verschwand er nicht einfach? Warum trödelte er hier im Dunkeln herum? Raeseng wusste es nicht. Warte auf die Morgendämmerung, entschied er. Bei Sonnenaufgang würde er einen einzigen Schuss abgeben – ganz so, als schösse er auf die hölzerne Zielscheibe, mit der er jahrelang geübt hatte –, und dann würde er nach Hause gehen. Er steckte den Stummel seiner Zigarette in die Hosentasche und schlüpfte in sein Zelt. Es gab nichts, womit er sich die Zeit hätte vertreiben können; also aß er einen Keks, verkroch sich in den Schlafsack und schlief ein.

Zwei Stunden später wurde Raeseng von schweren Schritten im Gras aus dem Schlaf gerissen. Sie kamen auf sein Zelt zu. Drei oder vier, unregelmäßig und dumpf. Ein Körper, der sich durch hohes Gras bewegte, dass es rauschte. Er konnte nicht sagen, was es war. Vielleicht ein Eber. Oder eine Wildkatze. Raeseng entsicherte das Gewehr und richtete es in die Dunkelheit, auf das Geräusch, das sich näherte. Besser noch nicht schießen. Es war schon vorgekommen, dass bewaffnete Söldner aus lauter Angst in die Dunkelheit gefeuert hatten, ohne zu wissen, auf was, und dann hatten feststellen müssen, dass sie ein Reh oder einen Polizeihund oder, schlimmer noch, einen ihrer Kameraden getroffen hatten, der sich beim Kundschaften im Wald verirrt hatte. Dann knieten sie schluchzend neben dem Leichnam ihres Waffenbruders, getötet durch den Beschuss eines Freundes, und ihre fleischigen, tätowierten Gestalten zitterten wie die eines kleinen Mädchens, wenn sie es ihren Offizieren berichteten. Ich wollte ihn nicht umbringen, ich schwöre. Und vielleicht hatten sie es wirklich nicht gewollt. Was blieb jemandem mit mehr Muskeln als Hirn, als blindlings in die Dunkelheit zu feuern, wenn er sich der eigenen Angst vor nächtlichen Poltergeistern stellen musste. Raeseng wartete ruhig auf das, was da draußen herankam. Was dann auftauchte, war zu seiner Überraschung der alte Mann mit seinem Hund.

»Was machen Sie hier draußen?«, fragte der Alte.

Das war lustig. So lustig, als wäre die Zielscheibe auf dem Schießstand zu ihm gekommen, um zu fragen: Warum hast du mich noch nicht abgeschossen?

»Was machen Sie hier draußen? Ich hätte Sie erschießen können.« Raesengs Stimme zitterte.

»Mich erschießen? Sie stellen die Dinge auf den Kopf. Dies ist mein Privatbesitz. Sie sind derjenige, der hier unbefugt eingedrungen ist.« Der alte Mann lächelte. Er sah entspannt aus. Die Situation war, gelinde gesagt, ungewöhnlich, aber er war anscheinend kein bisschen verblüfft. Verblüfft war eher Raeseng.

»Sie haben mich erschreckt. Ich dachte, Sie sind ein wildes Tier.«

»Sind Sie Jäger?« Der alte Mann warf einen vielsagenden Blick auf Raesengs Gewehr.

»Ja.«

»Das ist ein Dragunow. So was sieht man nur noch im Museum. Wilderer gehen heutzutage also mit Gewehren aus dem Vietnamkrieg auf die Jagd?«

»Mir ist egal, wie alt das Gewehr ist, solange es einen Keiler umwerfen kann.« Raeseng bemühte sich um einen entspannten Ton.

»Stimmt. Wenn es einen Keiler umwirft, ist es egal, was für ein Gewehr es ist. Verdammt, wenn Sie einen Keiler mit Essstäbchen – oder von mir aus mit einem Zahnstocher – erlegen können, dürfen Sie das Gewehr auch gleich ganz weglassen.«

Der alte Mann lachte. Der Hund wartete geduldig an seiner Seite. Er war viel größer, als er im Zielfernrohr ausgesehen hatte. Und sehr viel furchterregender als bei der Jagd nach einem schlaffen Fußball.

»Das ist ein guter Hund«, sagte Raeseng und wechselte das Thema.

Der alte Mann schaute auf den Hund hinunter und streichelte ihm den Kopf. »Er ist wirklich ein guter Hund. Er hat Sie gewittert. Aber er ist inzwischen alt.«

Der Hund ließ Raeseng nicht aus den Augen. Er knurrte nicht und fletschte nicht die Zähne, aber besonders freundlich sah er auch nicht aus.

Der alte Mann tätschelte ihm den Kopf. »Da Sie schon mal dabei sind, hier übernachten zu wollen, sollten Sie sich wenigstens nicht erkälten. Kommen Sie ins Haus.«

»Danke für das Angebot, aber ich möchte Ihnen nicht zur Last fallen.«

»Das tun Sie nicht.«

Der alte Mann wandte sich ab und marschierte den Hang hinunter. Der Hund blieb bei Fuß. Der Alte hatte keine Taschenlampe bei sich, aber anscheinend fiel es ihm nicht schwer, sich im Dunkeln zurechtzufinden. Raesengs Gedanken überschlugen sich. Sein Gewehr war geladen und schussbereit, sein Ziel nur fünf Meter vor ihm. Er sah dem alten Mann nach, der da in der Finsternis verschwand. Einen Augenblick später schulterte er das Gewehr und folgte ihm.

In der Hütte war es warm. Ein Feuer flackerte im Backsteinkamin. Es gab weder Möbel noch irgendwelche Dekoration außer einem verschlissenen Teppich, einem kleinen Tisch und ein paar Fotos auf dem Kaminsims. Die Fotos zeigten allesamt den alten Mann, wie er mit anderen zusammensaß oder -stand. Er war immer im Mittelpunkt der Gruppe, und die Leute um ihn herum lächelten steif, als sei es eine Ehre für sie, mit ihm zusammen fotografiert zu werden. Anscheinend gab es kein einziges Familienfoto.

»Bisschen früh im Jahr für ein Feuer«, sagte Raeseng.

»Je älter man wird, desto mehr spürt man die Kälte. Und dieses Jahr spüre ich sie mehr denn je.«

Der alte Mann schob noch ein paar trockene Holzstücke ins Feuer, und die Flammen zogen sich vor den Neuankömmlingen kurz zurück. Raeseng nahm das Gewehr von der Schulter und lehnte es an den Türrahmen.

Der alte Mann warf einen Blick auf die Waffe. »Ist im Oktober nicht Schonzeit?« In seinem Auge lag ein Funkeln.

Er hatte banmal gesprochen, die informelle Sprache, als wären sie alte Freunde, aber Raeseng störte das nicht. »Man kann verhungern, wenn man versucht, sich an jedes Gesetz zu halten.«

»Stimmt, nicht alle Gesetze muss man befolgen«, sagte der alte Mann leise. »Das zu versuchen wäre dumm.«

Er stocherte mit einem Schüreisen im Feuer, und die Flammen loderten auf und leckten an einem Holzscheit, das noch nicht Feuer gefangen hatte.

»Na, ich habe Schnaps, und ich habe Tee. Was möchten Sie haben?«

»Tee hört sich gut an.«

»Nichts Stärkeres? Sie müssen doch halb erfroren sein.«

»Auf der Jagd trinke ich normalerweise nicht. Und es ist gefährlich zu trinken, wenn man draußen übernachtet.«

»Dann können Sie heute Abend ein wenig großzügiger sein«, sagte der alte Mann lächelnd. »Dass Sie hier drin erfrieren, ist unwahrscheinlich.«

Er ging in die Küche und kehrte mit zwei Blechtassen und einer Flasche Whisky zurück, und mit einer Zange holte er vorsichtig einen Kessel mit schwarzem Tee aus dem Kamin. Langsam goss er Tee in die eine Tasse. Seine Bewegungen waren geschmeidig und bedächtig. Er reichte Raeseng die Tasse und schenkte sich dann selbst ein. Raeseng sah überrascht, dass er einen Schuss Whisky in seinen Tee gab.

»Wenn Sie noch nicht wieder warm geworden sind, wird ein Schluck Whisky den Rest erledigen. Vor dem Morgengrauen können Sie sowieso nicht auf die Jagd gehen.«

»Passt Tee denn zum Whisky?«

»Warum nicht? Im Bauch mischt sich doch alles.«

Der alte Mann sah ihn an, und Fältchen tauchten in seinen Augenwinkeln auf. Mit seinem gut geschnittenen Gesicht hatte er in jüngeren Jahren sicher viele Komplimente bekommen. Die Züge waren wie gemeißelt und ließen ihn gleichzeitig hart und warmherzig aussehen, als hätten die Jahre alle groben Kanten weggeschliffen und gemildert. Raeseng hielt ihm seine Tasse entgegen, und der alte Mann goss ein bisschen Whisky hinein. Der Duft des Alkohols stieg ihm vom heißen Tee in die Nase. Es roch gut. Der Hund kam vom anderen Ende des Zimmers herangeschlurft und legte sich neben Raeseng auf den Boden.

»Sie sind ein guter Mensch.«

»Wie bitte?«

»Santa mag Sie.« Der alte Mann deutete auf den Hund. »Hunde können gute Menschen sofort von schlechten unterscheiden.«

Aus der Nähe gesehen, war der Blick des Hundes überraschend sanft.

»Vielleicht ist er nur dumm«, sagte Raeseng.

»Trinken Sie Ihren Tee.«

Der alte Mann lächelte und nahm einen Schluck von seinem Tee mit Schuss. Raeseng tat es ihm nach.

»Nicht schlecht«, sagte er.

»Überraschend, nicht wahr? Schmeckt auch gut mit Kaffee, aber schwarzer Tee ist besser. Wärmt den Magen und das Herz. Als ob man eine gute Frau umarmte«, fügte er mit kindischem Kichern hinzu.

Raeseng zog ein spöttisches Gesicht. »Wenn man eine gute Frau hat, warum soll man sie dann nur umarmen? Eine gute Frau ist jederzeit besser als Tee mit Schnaps.«

Der Alte nickte. »Da haben Sie wohl recht. Kein Tee lässt sich mit einer guten Frau vergleichen.«

»Aber der Geschmack ist prägnant, das gebe ich zu.«

»Schwarzer Tee ist mit Imperialismus getränkt. Daher hat er sein Aroma. Hinter allem, was dermaßen aromatisch ist, muss sich ein ungeheures Gemetzel verbergen.«

»Interessante Theorie.«

»Ich habe ein bisschen Schweinefleisch und Kartoffeln. Appetit?«

»Ja.«

Der alte Mann ging hinaus und kam mit einem geschwärzten Klumpen Fleisch und ein paar Kartoffeln zurück. Das Fleisch sah schrecklich aus. Es war mit Erde und Staub bedeckt, und man sah noch ein paar Borstenbüschel, aber noch schlimmer war der ranzige Geruch. Er legte das Schweinefleisch in die heiße Asche unter dem Feuer, bis es ganz davon überzogen war. Dann nahm er es heraus, schob es auf einen eisernen Spieß und hängte es über das Feuer. Er fachte die Flammen mit dem Schürhaken an und stopfte die Kartoffeln in die Asche.

»Ich kann nicht behaupten, dass das besonders appetitlich aussieht«, sagte Raeseng.

»Ich habe eine Zeit lang in Peru gelebt. Diese Methode habe ich von den Indianern gelernt. Sieht nicht sauber aus, schmeckt aber großartig.«

»Offen gestanden, es sieht ziemlich schrecklich aus, aber wenn es ein Geheimrezept der Eingeborenen ist, muss ja was dran sein.«

Der alte Mann lächelte. »Vor ein paar Tagen habe ich entdeckt, dass ich noch etwas mit den eingeborenen Peruanern gemeinsam habe.«

»Nämlich?«

»Keinen Kühlschrank.«

Der alte Mann drehte den Fleischspieß. Im Feuerschein sah sein Gesicht ernst aus. Er stach mit dem Eisen in die Kartoffeln und murmelte: »Seht nur zu, dass ihr unserem wichtigen Gast gut schmeckt.« Während das Fleisch briet, trank er seinen Tee mit Schuss aus und schenkte sich puren Whisky nach. Dann bot er auch Raeseng davon an. Raeseng hielt ihm seine Tasse entgegen. Es fühlte sich gut an, wie der Whisky brennend durch die Kehle floss und die Wärme dann sanft aus seinem leeren Magen heraufdrang. Der Alkohol verbreitete sich wohlig in seinem Körper. Einen Moment lang fühlte sich alles ganz unwirklich an. So etwas hätte er sich niemals träumen lassen: Ein Scharfschütze und seine Zielperson saßen vor einem lodernden Feuer und taten, als wären sie beste Freunde. Jedes Mal, wenn der Alte den Fleischspieß drehte, wehte ein köstlicher Duft herüber. Der Hund rückte näher ans Feuer, um am Fleisch zu schnuppern, aber im letzten Augenblick wich er knurrend zurück, als habe er Angst vor den Flammen.

»Ganz ruhig, Santa. Keine Sorge.« Der alte Mann tätschelte den Hund. »Du kriegst deinen Teil.«

»Der Hund heißt Santa?«

»Ich habe ihn an Weihnachten kennengelernt. An dem Tag hat er seinen Besitzer und ich mein Bein verloren.«

Der alte Mann zog sein Hosenbein hoch und enthüllte eine Prothese.

»Er hat mich gerettet. Hat mich fast fünf Kilometer weit über eine verschneite Straße geschleift.«

»Das ist eine höllische Art, sich kennenzulernen.«

»Das beste Weihnachtsgeschenk, das ich je bekommen habe.«

Der alte Mann streichelte weiter den Kopf des Hundes.

»Er ist sehr sanft für seine Größe.«

»Das nicht gerade. Früher musste ich ihn die ganze Zeit an der Leine halten. Wenn er einen Fremden zu sehen bekam, griff er sofort an. Aber jetzt, im Alter, ist er weich geworden. Es ist merkwürdig. Ich kann mich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass ein Tier so zutraulich mit Menschen umgeht.«

Jetzt roch es, als sei das Fleisch gar. Der Alte stieß mit dem Schürhaken dagegen und nahm es vom Feuer. Mit einem Sägemesser schnitt er dicke Scheiben herunter. Eine gab er Raeseng, eine nahm er sich selbst, und die dritte bekam Santa. Raeseng streifte die Asche ab und nahm einen Bissen.

»Was für ein ungewöhnlicher Geschmack. Eigentlich nicht wie Schweinefleisch.«

»Gut, was?«

»Ja. Aber haben Sie vielleicht Salz?«

»Nein.«

»Kein Kühlschrank, kein Salz – eine tolle Art zu leben. Die eingeborenen Peruaner, führen die auch ein Leben ohne Salz?«

»Nein, nein«, sagte der alte Mann verlegen. »Es ist mir vor ein paar Tagen ausgegangen.«

»Gehen Sie auf die Jagd?«

»Nicht mehr. Vor ungefähr einem Monat habe ich ein Wildschwein gefunden, das einem Wilderer in die Falle gegangen war. Es lebte noch. Ich sah zu, wie es hechelte, und fragte mich: Soll ich es jetzt töten, oder soll ich warten, bis es stirbt? Wenn ich wartete, könnte ich dem Wilderer, der die Falle aufgestellt hat, die Schuld an seinem Tod geben, aber wenn ich es tötete, wäre ich verantwortlich für seinen Tod. Was hätten Sie getan?«

Das Lächeln des alten Mannes war unergründlich.

Raeseng ließ den Whisky in der Blechtasse kreisen, bevor er ihn austrank. »Schwer zu sagen. Ich glaube, eigentlich kommt es nicht darauf an, wer das Wildschwein getötet hat.«

Der alte Mann schien einen Augenblick lang darüber nachzudenken, bevor er antwortete. »Vermutlich haben Sie recht. Genau genommen, kommt es eigentlich nicht darauf an, wer es getötet hat. So oder so, jetzt genießen wir hier ein Stück gebratenes Wildschwein nach peruanischer Art.«

Der alte Mann lachte. Raeseng lachte mit. Der Witz war nicht besonders gut, aber der alte Mann lachte immer weiter, und Raeseng lachte laut mit.

Der alte Mann war bester Laune. Er schenkte Raeseng Whisky nach, bis die Tasse beinahe überlief. Sie leerten ihre Tassen in einem Zug. Der alte Mann griff nach dem Spieß und angelte zwei Kartoffeln aus der heißen Asche. Er biss in die eine, erklärte, sie sei köstlich, und gab Raeseng die andere.

Raeseng wischte die Asche ab und biss hinein. »Das ist wirklich köstlich«, befand er.

»Es gibt nichts Besseres als eine gebackene Kartoffel an einem kalten Wintertag.«

Raesengs Zunge war gelöst. »Kartoffeln erinnern mich immer an jemanden …« Sein Gesicht war rot vom Alkohol und vom Schein des Feuers.

»Ich vermute, diese Geschichte hat kein Happy End«, sagte der alte Mann.

»Nein.«

»Ist dieser Jemand am Leben oder tot?«

»Schon lange tot. Ich war damals in Afrika, und wir bekamen mitten in der Nacht einen Notruf. Wir sprangen auf einen Laster und fuhren los. Wie sich herausstellte, hatte ein Rebellensoldat, der aus dem Camp entkommen war, eine alte Frau als Geisel genommen. Er war fast noch ein Kind – hatte seinen Babyspeck noch. Vielleicht war er fünfzehn oder sogar erst vierzehn? Nach allem, was ich sehen konnte, war er aufgeregt und fast von Sinnen vor Angst, aber keine wirkliche Gefahr. Die alte Frau sagte immer wieder etwas zu ihm. Er aber zielte die ganze Zeit über mit der einen Hand mit einem AK-47 auf ihren Kopf und stopfte sich mit der anderen eine Kartoffel in den Mund. Wir alle wussten, er würde nichts tun, aber dann kam über Funk der Befehl, ihn auszuschalten. Jemand drückte ab. Wir liefen hin, um den Jungen genauer anzuschauen. Sein halber Schädel war weggerissen, und in seinem Mund steckte noch die zerdrückte Kartoffel, die er nicht mehr hatte herunterschlucken können.«

»Der Arme. Wahrscheinlich war er halb verhungert.«

»Es war ein merkwürdiges Gefühl, in den Mund eines Jungen zu schauen, dem der halbe Kopf fehlte. Was wäre passiert, wenn wir noch zehn Sekunden gewartet hätten? Ich konnte immer nur denken, wenn wir gewartet hätten, dann hätte er die Kartoffel noch herunterschlucken können, bevor er starb.«

»Nicht, dass sich für den armen Jungen noch etwas geändert hätte, wenn er sie heruntergeschluckt hätte.«

»Nein, natürlich nicht.« Raeseng stockte. »Aber es war trotzdem ein verrücktes Gefühl, an die zerkaute Kartoffeln in seinem Mund zu denken.«

Der alte Mann trank seinen Whisky aus und stocherte mit dem Eisen in der Asche herum, um zu sehen, ob sich noch Kartoffeln finden ließen. Er holte eine aus der Ecke der Feuerstelle und bot sie Raeseng an, der sie ausdruckslos anstarrte und dann höflich ablehnte.

Der alte Mann schaute die Kartoffel an. Seine Miene verfinsterte sich, und er warf sie zurück in die Asche. »Ich habe noch eine Flasche Whisky. Was meinen Sie?«, fragte er.

Raeseng überlegte kurz. »Entscheiden Sie.«

Der alte Mann holte die Flasche aus der Küche und schenkte ein. Sie tranken schweigend und schauten zu, wie die Flammen im Kamin tanzten. Raeseng hatte einen Schwips, und ein Gefühl von tief greifender Unwirklichkeit flutete über ihn hinweg. Der alte Mann wandte den Blick nicht vom Feuer.

»Feuer ist etwas Schönes«, sagte Raeseng.

»Asche ist noch schöner, wenn man sie erst kennt.«

Der alte Mann ließ seine Tasse langsam kreisen und starrte in die Flammen. Plötzlich lächelte er, als sei ihm etwas Komisches eingefallen. »Mein Großvater war Walfänger. Das war, lange bevor sie den Walfang verboten haben. Dabei ist er nicht mal in der Nähe des Meeres aufgewachsen. Tatsächlich stammte er aus der Provinz Hamgyeong im Landesinneren, aber er ging in den Süden, zum Hafen Jangsaengpo, und suchte dort Arbeit. Am Ende war er der beste Harpunier im ganzen Land. Einmal wurde er von einem Pottwal hinabgezogen. Tief, tief hinunter. Er hatte seine Harpune geworfen, sie war im Rücken des Wals stecken geblieben, aber die Leine hatte sich um seinen Fuß geschlungen und ihn über Bord gerissen. Die schwächlichen Walboote der Kolonialzeit und die minderwertigen Harpunen waren einem so großen Tier nicht gewachsen. Ein männlicher Pottwal kann bis zu achtzehn Meter lang werden und an die sechzig Tonnen wiegen. Überlegen Sie mal. Das entspricht fünfzehn erwachsenen afrikanischen Elefanten. Und wenn es nur ein Luftballontier wäre, ich würde mich niemals mit etwas so Großem anlegen. Nie im Leben. Aber mein Großvater war anders. Er schleuderte seine Harpune auf diesen riesigen Wal.«

»Und dann?«, fragte Raeseng.

»Gab es natürlich ein totales Chaos. Er erzählte später, von dem Schock nach dem Sturz über Bord sei ihm schwindlig geworden, und er habe nicht mehr gewusst, ob er träumte oder halluzinierte. Unterdessen wurde er von einem sehr wütenden Wal in die dunkle Tiefe des Ozeans gezogen und konnte sich nicht dagegen wehren. Das Erste, was er sah, als seine Benommenheit schließlich verging, war ein blaues Licht, das die Flossen des Pottwals verströmten. Er starrte das Licht an und vergaß die Gefahr, in der er schwebte. Als er mir die Geschichte erzählte, redete er immer wieder davon, wie geheimnisvoll und ruhig und schön dieses Licht gewesen sei. Ein achtzehn Meter langer Gigant mit blau leuchtenden Flossen in der pechschwarzen Tiefe des Ozeans. Behutsam – er war beim Erzählen praktisch in Tränen ausgelöst – versuchte ich ihm beizubringen, dass Wale nicht über Bioluminiszenz verfügten und dass die Flossen deshalb nicht geleuchtet haben konnten. Er warf mir seinen Nachttopf an den Schädel. Ha! Was für ein Hitzkopf! Er erzählte seine Geschichte jedem, dem er begegnete, und ich sagte, alle hielten ihn für einen Lügner wegen der Sache mit den Flossen. Aber darauf antwortete er nur: ›Alles, was die Leute über Wale erzählen, ist gelogen. Denn alles, was sie erzählen, kommt aus Büchern. Aber Wale leben nicht in Büchern, sie leben im Meer.‹ Wie auch immer – als der Wal ihn in die Tiefe zog, verlor er schließlich das Bewusstsein.«

Der alte Mann goss seine Tasse halb voll und trank einen Schluck.

»Als er zu sich kam, sagte er, habe ein großer Vollmond am Nachthimmel gestanden, und Wellen hätten an seinem Ohr geplätschert. Er dachte, er habe noch einmal Glück gehabt, und die Wellen hätten ihn auf ein Riff geworfen. Aber wie sich herausstellte, lag er auf dem Kopf des Wals. Unglaublich, finden Sie nicht auch? Da lag er auf einem Wal, starrte auf eine Boje, umgeben von einem anschwellenden See aus glitzerndem Walblut. Der Wal hatte ihn mit dem Kopf aus dem Wasser gehoben, und in seinem Rücken steckte immer noch die Harpune. Kann man sich etwas vorstellen, das seltsamer oder unfassbarer wäre? Ich habe schon von Walen gehört, die einen Artgenossen oder ein neugeborenes Kalb aus dem Wasser gehoben haben, damit sie atmen konnten. Aber dies war kein Artgenosse und kein Walbaby, nicht mal ein Seehund oder ein Pinguin, es war mein Großvater, ein Mensch, und zwar derselbe, der ihm eine Harpune in den Rücken geschleudert hatte! Ich kann ehrlich nicht verstehen, warum der Wal ihn gerettet hat.«

»Nein, das leuchtet nicht ein«, sagte Raeseng und nahm einen Schluck Whisky. »Man sollte erwarten, dass der Wal ihn zerrissen hätte.«

»So lag er lange Zeit auf dem Kopf des Wals, auch nachdem er wieder zu sich gekommen war. Es war ungemütlich, gelinde gesagt. Was kann man tun, wenn man auf einem Wal festhängt? Da draußen war nichts als der silberne Mond, die dunklen Wellen, ein Pottwal, der eimerweise Blut ausspuckte, und er selbst. Er saß wirklich und wahrhaftig in der Scheiße. Beim Anblick des vielen Blutes im Mondlicht, sagte mein Großvater, hätte er sich am liebsten bei dem Wal entschuldigt. Das war das Mindeste, was er tun konnte, wissen Sie? Er hätte auch gern die Harpune herausgezogen, aber das war leichter gesagt als getan. Ein Harpunenwurf ist wie eine schlechte Entscheidung im Leben: Schnell erledigt, aber unmöglich zurückzuholen. Also kappte er die Leine mit dem Messer, das er am Gürtel trug. Kaum hatte er sie durchgeschnitten, tauchte der Wal und kam in einiger Entfernung wieder an die Oberfläche. Dann schwamm er geradewegs zu meinem Großvater zurück, der sich an die Boje klammerte und alle Mühe hatte, nicht unterzugehen. Er sah zu, wie mein Großvater kläglich und voller Scham zappelte, verheddert in die Leine der Harpune, die er selbst geworfen hatte. Das Tier kam dicht heran, erzählte mein Großvater, und betrachtete ihn aus einem riesengroßen dunklen Auge mit einem Blick voll unschuldiger Neugier, der zu sagen schien: ›Wie konnte ein kleiner Angsthase wie du es schaffen, eine Harpune in jemanden wie mich zu bohren? Du bist mutiger, als du aussiehst!‹ Und dann gab er ihm einen scherzhaften Schubs, als wollte er sagen: ›Hey, Kleiner, das war ziemlich ungezogen. Eine so gefährliche Nummer solltest du nicht noch mal abziehen.‹ Von dem vielen Blut, das er verloren hatte, war der Ozean trüb, und trotzdem machte es ihm anscheinend überhaupt nichts aus, dass mein Großvater ihm in den Rücken gestochen hatte. Jedes Mal, wenn mein Großvater zu diesem Teil der Geschichte kam, schlug er sich auf den Schenkel und rief: ›Das Ungeheuer hatte ein Herz so groß wie sein Körper! Ganz anders als wir kleinlichen Menschen!‹ Der Wal sei die ganze Nacht bei ihm geblieben, bis das Walfangschiff kam. Es war an den Bojen entlanggefahren, um meinen Großvater zu suchen. Als es in der Ferne auftauchte, schwamm der Wal im Kreis um ihn herum, als wollte er sich verabschieden, und tauchte dann tiefer als vorher. Die Harpune mit dem eingeritzten Namen meines Großvaters zitterte immer noch in seinem Rücken. Unglaublich, nicht wahr?«

»Ja, eine tolle Geschichte«, sagte Raeseng.

»Nachdem er dem nassen Grab um Haaresbreite entkommen war, bekam mein Großvater vermutlich doch ernsthafte Bedenken gegen den Walfang: Er sagte meiner Großmutter, er wolle nicht wieder hinausfahren. Meine Großmutter war eine sehr gütige und geduldige Frau. Sie umarmte ihn und sagte, wenn ihm der Walfang so sehr zuwider sei, dann solle er damit aufhören. Er habe, sagte er, in ihren Armen wie ein Baby geschluchzt und ihr anvertraut: ›Ich hatte solche Angst, so schreckliche Angst!‹ Und er hielt sich wirklich eine Zeit lang vom Walfang fern. Aber seine Heulsusenzeit dauerte nicht lange. Sie waren arm, sie hatten zu viele Mäuler zu stopfen, und der Walfang war das einzige Handwerk, das er je gelernt hatte. Er wusste nicht, wie er sonst für all die hungrigen Kinder sorgen sollte, die um ihn herum schrien wie kleine Spatzen. Also nahm er die Arbeit wieder auf und schleuderte seine Harpune auf jeden Wal, der ihm im Östlichen Meer zu Augen kam, bis er sich mit siebzig Jahren zur Ruhe setzte. Aber etwas Komisches passierte noch: 1959 traf er noch einmal mit dem Pottwal zusammen, genau dreißig Jahre nach seiner wundersamen Rettung. Die verrostete alte Harpune steckte immer noch in seinem Rücken, aber der Wal schwamm einfach umher, edel und frei, als wäre die Harpune immer schon da gewesen und ein Teil seines Körpers. Tatsächlich ist es nichts Ungewöhnliches, dass Wale einen Harpunenangriff noch lange überleben. Es heißt sogar, dass im 19. Jahrhundert einmal ein Wal gefangen wurde, der eine Harpune aus dem 18. Jahrhundert im Rücken trug. Jedenfalls schwamm der Wal nicht davon, als er das Walfangschiff sah, sondern kam geradewegs auf das Boot meines Großvaters zu und umkreiste es langsam. Die Harpune ragte in die Höhe wie ein Periskop. Es war, als wollte er sagen: ›Oi! Lange nicht gesehen, alter Freund! Aber was ist denn das? Immer noch auf Waljagd? Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst, was?‹« Der alte Mann lachte.

»Das muss Ihrem Großvater ziemlich peinlich gewesen sein«, meinte Raeseng.

»Darauf können Sie wetten. Die Matrosen erzählten, mein Großvater habe nur einen Blick auf den Wal geworfen und sei auf die Knie gefallen. Er warf sich auf das Deck und heulte laut, er weinte und rief: ›Wal, verzeih mir! Es tut mir so leid! Wie schrecklich für dich, all die Jahre mit einer Harpune im Rücken herumzuschwimmen! Nachdem wir uns verabschiedet hatten, wollte ich aufhören, das schwöre ich! Weil du im Meer lebst, weißt du es wahrscheinlich nicht, aber das Leben an Land ist wirklich hart geworden. Ich wohne immer noch zur Miete, und meine Gören essen so viel – du wärst entsetzt, wenn du wüsstest, was es kostet, sie durchzufüttern. Ich musste zurückkommen, damit ich uns über die Runden bringen konnte. Verzeih mir! Hey, wir treffen uns wieder und trinken etwas zusammen. Ich bringe den Schnaps mit, und du fängst uns als Snack einen Riesenoktopus. Zehn Kisten soju und ein gegrillter Riesenoktopus sollten reichen. Es tut mir so leid, Wal. Es tut mir leid, dass ich dir die Harpune in den Rücken gestochen habe. Es tut mir leid, dass ich ein solcher Trottel bin! Buu-hu-hu!«

»Das hat er wirklich alles zu dem Wal gesagt?«, fragte Raeseng.

»Sie haben es alle erzählt.«

»Er war ein komischer Kerl, Ihr Großvater.«

»Das kann man wohl sagen. Jedenfalls, danach gab er den Walfang auf und verließ den Hafen Jangsaengpo für immer. Er kam herauf nach Seoul und verbrachte seine ganze Zeit mit Trinken. Ich kann mir vorstellen, dass er sich wie eingesperrt fühlte, denn er konnte nicht mehr aufs Meer hinaus, und weil der 38. Breitengrad mit Stacheldraht versperrt war, konnte er auch nicht mehr in seine Heimatstadt im Norden zurück. Und immer wenn er betrunken war, krallte er sich den Nächstbesten und fing an mit seiner langweiligen alten Walgeschichte. Immer wieder erzählte er sie, obwohl alle sie schon tausendmal gehört hatten und niemand sie mehr hören wollte. Aber das tat er nicht, um mit seinen Abenteuern auf hoher See anzugeben. Er war davon überzeugt, dass die Menschen die Wale nachahmen sollten. Er sagte, die Menschen seien klein und verschlagen wie Ratten geworden, und die Zeit, da sie langsam, groß und schön durch ihr Leben geschritten seien, die sei untergegangen. Die Zeit der Riesen sei vorüber.«

Der alte Mann trank von seinem Whisky.

Raeseng schenkte sich nach und trank auch einen Schluck. »Gegen Ende erfuhr er, dass er Leberkrebs im letzten Stadium hatte. Eine Überraschung war es nicht gerade. Als Seemann hatte er mit sechzehn angefangen, Alkohol zu trinken, und jetzt war er zweiundachtzig. Aber ich schätze, diese Neuigkeit bedeutete ihm nichts, denn kaum war er vom Arzt zurück, griff er wieder zur Flasche. Er versammelte seine Kinder um sich und teilte ihnen mit: ›Ich werde nicht in ein Krankenhaus gehen. Wale akzeptieren es, wenn ihre Zeit gekommen ist.‹ Und er ging tatsächlich nie wieder zum Arzt. Ungefähr einen Monat später zog mein Großvater seinen besten Anzug an und fuhr nach Jangsaengpo. Seeleute von dort berichteten nachher, er habe zehn Kisten soju in ein kleines Boot geladen, wie er es gesagt hatte, und sei davongerudert, bis er hinter dem Horizont verschwunden war. Er kam nie zurück, und sein Leichnam wurde nie gefunden. Vielleicht ist er wirklich gerudert, bis er den Duft von Ambra witterte und seinen Wal wiederfand. In diesem Fall hat er an dem Abend ganz sicher alle zehn Kisten soju aufgemacht, und sie haben sich von all den Jahren erzählt, die sie versäumt hatten. Andernfalls hat er sich wahrscheinlich auf dem Meer treiben lassen und allein vor sich hin getrunken, bis er tot war. Vielleicht ist er aber auch immer noch irgendwo da draußen.«

»Ein tolles Ende.«

»Es ist eine würdevolle Art, zu gehen. Meiner Meinung nach sollte ein Mann in der Lage sein, einen Tod zu wählen, der seinem Leben ein würdevolles Ende gibt. Nur wer wirklich seinen eigenen Weg geht, kann seinen eigenen Tod wählen. Aber ich kann es nicht. Ich bin mein Leben lang ein Faulpelz gewesen, und deshalb verdiene ich keinen würdevollen Tod.«

Der alte Mann lächelte verbittert. Raeseng wusste nicht, was er sagen sollte. Der Alte blickte so finster, dass er sich genötigt fühlte, ihn zu trösten, aber er wusste wirklich nicht, wie. Der alte Mann füllte seine Tasse und trank sie wieder leer. So saßen sie lange Zeit da. Wenn das Feuer herunterbrannte, legte Raeseng neues Holz nach. Sie tranken in behaglichem Schweigen, und jedes neue Holzscheit fing Feuer, knisterte und loderte heiß und wild auf, um dann langsam zu glühender Holzkohle zu verbrennen, bis nur weiße Asche zurückblieb.

»Ich habe Ihnen heute Abend wirklich ein Ohr abgeschwatzt. Dabei sagt man, je älter du wirst, desto besser ist es, deine Börse offen und den Mund geschlossen zu halten.«

»Nein, nein, es hat mir gefallen.« Der alte Mann schüttelte die Whiskyflasche und beäugte den Flaschenboden. Mehr als eine Tasse war nicht mehr da. »Was dagegen, wenn ich den Rest trinke?«

»Nur zu«, sagte Raeseng.

Der Alte schüttete den Rest Whisky in seine Tasse und trank ihn aus.

»Wir sollten jetzt Schluss machen. Sie müssen müde sein. Ich hätte Sie schlafen lassen sollen, aber stattdessen habe ich die ganze Zeit geredet.«

»Nein, es war ein netter Abend. Ich danke Ihnen.«

Der alte Mann machte es sich rechts neben dem Kamin auf dem Boden bequem, und Santa kam herüber und legte sich neben ihn. Raeseng ließ sich auf der linken Seite nieder. Die Schatten der beiden Männer und des Hundes tanzten über die Ziegelwand gegenüber. Raesengs Blick fiel auf sein Gewehr, das an der Tür lehnte.

»Sie müssen etwas frühstücken, bevor Sie morgen aufbrechen«, sagte der Alte und drehte sich auf die Seite. »Sie können ja nicht mit leerem Magen auf die Jagd gehen.«

Raeseng zögerte, bevor er antwortete. »Natürlich, das werde ich tun.«

Man hörte nur noch das Knistern des Feuers und das Atmen des Hundes. Der alte Mann sagte nichts mehr. Raeseng hörte zu, wie er und sein Hund atmeten, und bald schlief er tief und fest.

Als er aufwachte, war der alte Mann dabei, Frühstück zu machen, eine einfache Mahlzeit aus weißem Reis, Rettich-kimchi und doenjang-Suppe mit Kartoffelscheiben. Der Alte sagte nicht viel, und so aßen sie schweigend. Nach dem Frühstück hatte Raeseng es eilig, zu verschwinden. Als er zur Tür hinausging, reichte der alte Mann ihm sechs gekochte Kartoffeln, die er in ein Tuch gewickelt hatte. Raeseng nahm das Bündel und verabschiedete sich höflich. Die Kartoffeln waren warm.

Als Raeseng bei seinem Zelt ankam, goss der alte Mann wieder seine Blumen. Wie zuvor neigte er seine Gießkanne so vorsichtig, als schenke er Tee ein. Und wie zuvor sprach er gestenreich mit Blumen und Bäumen. Raeseng zog die Schärfe an seinem Zielfernrohr ein wenig nach. Die Blume, die ihm bekannt vorkam, zeigte sich klar und deutlich im Objektiv und verschwamm dann wieder. Ihr Name fiel ihm immer noch nicht ein. Er hätte den Alten fragen sollen.

Es war ein schöner Garten. Zwei Dattelpflaumenbäume standen gelassen vor dem Haus, und die Blumen auf den Beeten warteten geduldig darauf, dass ihre Jahreszeit kam. Santa tappte zu dem alten Mann und rieb seinen Kopf an dessen Bein, und der Mann tätschelte ihn. Sie passten zueinander. Der alte Mann warf den schlaffen Fußball durch den Garten. Santa rannte los, um ihn zu holen, und der Alte goss weiter seine Blumen. Was er wohl zu ihnen sagte? Bei näherem Hinsehen hinkte er tatsächlich ein wenig. Raeseng bereute, dass er ihn am vergangenen Abend nicht gefragt hatte, was mit seinem linken Bein passiert war. Aber es war egal, dachte er. Santa kam mit dem Ball zurück. Diesmal warf der alte Mann ihn weiter. Santa war anscheinend gut gelaunt, denn er lief ein paarmal im Kreis herum, bevor er zum Ende des Gartens rannte, um den Ball zu holen. Anscheinend war der alte Mann fertig mit dem Gießen. Er stellte die Gießkanne hin und lächelte strahlend. Lachte er etwa? Diese holzgeschnitzte Maske von Gesicht, lachte sie wirklich?

Raeseng nahm die Brust des alten Mannes ins Fadenkreuz und drückte ab.

Peng!

ACHILLESFERSE

Raeseng wurde in einer Mülltonne gefunden. Aber wer weiß? Vielleicht war er in dieser Mülltonne geboren worden.

Wenn Old Raccoon, der in den letzten siebenundzwanzig Jahren Raesengs Pflegevater gewesen war, getrunken hatte, zog er Raeseng gern mit seiner Herkunft auf. Dann sagte der Alte Waschbär, oder besser Old Raccoon, wie alle in der Branche ihn nannten: »Du wurdest in einer Mülltonne vor einem Nonnenkloster gefunden. Vielleicht war die Mülltonne auch deine Mutter. Schwer zu sagen. So oder so ist es ziemlich erbärmlich. Aber es hat auch sein Gutes. Eine Mülltonne, die von Nonnen benutzt wird, dürfte weit und breit die sauberste Mülltonne sein.« Raeseng ärgerte sich nicht über Old Raccoons Spott. Er sagte sich, von einer sauberen Mülltonne geboren zu werden sei immer noch besser, als von der Sorte Eltern geboren zu werden, die ihr Baby in den Müll warfen.

Raeseng blieb im Waisenhaus des Klosters, bis er vier war; dann wurde er von Old Raccoon adoptiert und lebte in dessen Bibliothek. Wäre er weiter in dem Waisenhaus aufgewachsen, wo der göttliche Segen wie Frühlingssonnenschein herabströmte und liebevolle Nonnen sich der sorgsamen Aufzucht der Waisenkinder widmeten, hätte Raesengs Leben vielleicht einen ganz anderen Verlauf genommen. So wuchs er in einer Bibliothek auf, in der es von Berufskillern, Auftragsmördern und Kopfgeldjägern nur so wimmelte. Ganz so, wie eine Pflanze dort wächst, wo sie Wurzeln schlägt, entspringen auch alle Tragödien des Lebens an dem Ort, an dem man zum ersten Mal Fuß fasst. Und Raeseng war viel zu jung, als dass er den Ort wieder verlassen hätte, wo er einmal Wurzeln geschlagen hatte.

An seinem neunten Geburtstag hatte Raeseng es sich in Old Raccoons Rattan-Schaukelstuhl bequem gemacht und las Homers Epen. Paris, der idiotische Prinz von Troja, zog eben seine Bogensehne zurück, um einen Pfeil in die Ferse des Achilles zu jagen, des Helden, den Raeseng im Laufe seiner Lektüre ins Herz geschlossen hatte. Wie man weiß, war dies ein äußerst spannender Augenblick, und so bemerkte Raeseng nichts davon, dass Old Raccoon schon seit einer ganzen Weile hinter ihm stand und ihn beim Lesen beobachtete. Old Raccoon sah wütend aus.

»Wer hat dir das Lesen beigebracht?«

Old Raccoon hatte Raeseng nie in die Schule geschickt. Wenn Raeseng fragte: »Wieso gehe ich nicht in die Schule wie die anderen Kinder?«, hatte Old Raccoon erwidert: »Weil du in der Schule nichts über das Leben lernst.« In diesem Punkt hatte Old Raccoon recht. Raeseng war nie zur Schule gegangen, aber in den inzwischen zweiunddreißig Jahren seines Lebens hatte das bei ihm nie zu irgendwelchen Problemen geführt. Probleme? Ha! Was für Probleme hätte er überhaupt haben sollen? Deshalb war Old Raccoon vollkommen perplex, als er sah, wie Raeseng, der nicht einen einzigen Tag in der Schule verbracht hatte, vor seiner Nase ein Buch las. Schlimmer noch, wie sein Gesichtsausdruck bewies, empfand er es als Verrat, dass Raeseng lesen konnte. Raeseng starrte ihn an, ohne etwas zu sagen, und Old Raccoon schaltete die tiefe, dunkle Stimme ein, die er benutzte, um Leute einzuschüchtern.

»Ich habe dich gefragt: Wer. Hat. Dir. Das. Lesen. Beigebracht?«

Seine Stimme klang beängstigend, als werde er die Person schon erwischen, die Raeseng das Lesen beigebracht hatte, und als werde er demjenigen auf der Stelle etwas Furchtbares antun. Mit dünner, zittriger Stimme antwortete Raeseng, niemand habe es ihm beigebracht. Old Raccoon verzog keine Miene; er glaubte ihm kein Wort. Also erklärte Raeseng, er habe aus Bilderbüchern Lesen gelernt. Da schlug ihm Old Raccoon hart ins Gesicht.

Mit Mühe unterdrückte Raeseng ein Schluchzen und schwor, er habe das Lesen wirklich aus Bilderbüchern gelernt. Und das war die Wahrheit. Nachdem er es geschafft hatte, sich durch die zwanzigtausend Bücher in dem düsteren Labyrinth der Bibliothek des Old Raccoon zu wühlen und die wenigen Bücher zu finden, die das Anschauen lohnten (eine Comic-Darstellung der amerikanischen Sklavenhaltergesellschaft, eine billige Illustrierte für Erwachsene und ein Bilderbuch mit zahlreichen Eselsohren voller Giraffen und Nashörner), hatte er die Funktionsweise des koreanischen Alphabets entziffert, indem er Bilder und Wörter einander zugeordnet hatte. Raeseng zeigte auf den Stapel Bilderbücher in einer Ecke des Arbeitszimmers. Old Raccoon humpelte auf seinem lahmen Bein hin und begutachtete jedes einzelne. Er wirkte entgeistert; offenbar fragte er sich, wie um alles in der Welt diese minderwertigen Bücher den Weg in seine Bibliothek gefunden hatten. Er kam zurückgehinkt und starrte Raeseng durchdringend und immer noch argwöhnisch an und riss ihm das gebundene Exemplar von Homers Epen aus der Hand. Sein Blick wanderte zwischen dem Buch und Raeseng hin und her, es schien wie eine Ewigkeit.

»Das Lesen von Büchern verurteilt dich zu einem Leben voller Angst und Scham. Hast du jetzt immer noch Lust dazu?«

Raeseng starrte ihn ausdruckslos an – ausdrucksloses Starren war alles, wozu er fähig war –, und er hatte keine Ahnung, wovon Old Raccoon da redete. Angst und Scham? Als ob ein Neunjähriger sich unter so einem Leben etwas hätte vorstellen können! Das einzige Leben, das ein Junge, der gerade neun geworden war, sich vorstellen konnte, war wie ein Essen, das jemand anders zubereitet hatte und über das man sich beschwerte. Ein Leben, in dem beliebige Ereignisse einfach passierten, unaufhaltsam wie eine Zwiebelscheibe, die vom Sandwich rutschte. Was Old Raccoon da sagte, klang nicht, als habe er eine Wahl, sondern eher wie eine Drohung oder wie ein Fluch. Es war wie damals, als Gott zu Adam und Eva sagte, wenn ihr diesen Apfel esst, werdet ihr aus dem Paradies geworfen – wollt ihr ihn also immer noch essen? Raeseng hatte Angst. Er wusste nicht, was diese Entscheidung zu bedeuten hatte. Aber Old Raccoon starrte ihn unverwandt an und wartete auf eine Antwort. Sollte er den Apfel essen oder nicht?

Schließlich hob Raeseng steif den Kopf und nahm allen Mut zusammen, er ballte die Fäuste, und sein Gesicht spiegelte seine Entschlossenheit, als er sagte: »Ich will lesen. Gib mir mein Buch zurück.«

Old Raccoon starrte den Jungen an, der die Zähne zusammenbiss und seine Tränen nur mit Mühe zurückhielt, und er gab ihm Homers Epen zurück.

Raesengs Forderung nach dem Buch hatte nichts mit dem tatsächlichen Verlangen zu tun, zu lesen oder Old Raccoon die Stirn zu bieten. Sie ergab sich einfach so, weil er keinen Schimmer hatte, was die Sache mit dem Leben voller Angst und Scham bedeuten sollte.

Als Old Raccoon gegangen war, wischte Raeseng sich die Tränen ab, die erst jetzt zu fließen begannen, und rollte sich in dem Rattan-Schaukelstuhl kugelrund zusammen. Er schaute sich in Old Raccoons Arbeitszimmer um, in dem es früh dunkel wurde, weil die Fenster nach Nordwesten gingen; er betrachtete die Bücher, die sich in einer komplexen und undurchschaubaren Ordnung bis zur Decke türmten, und das Labyrinth der Regale, still markiert vom Staub, und er fragte sich, warum Old Raccoon so aufgebracht darüber war, dass er lesen konnte. Noch jetzt, mit zweiunddreißig Jahren, sah er Old Raccoon vor sich, der den größten Teil seines Lebens mit einem Buch in der Hand in der Ecke der Bibliothek gesessen hatte, und er konnte es nicht begreifen. Für den Neunjährigen war es, als habe ihm einer seiner Freunde, der die Tasche voller Süßigkeiten hatte, sein einziges Bonbon aus dem Mund genommen.

»Du blöder alter Furz, ich hoffe, du kriegst die Scheißerei!«

Raeseng schickte Old Raccoon eine Verwünschung an den Hals und wischte sich mit dem Handrücken die letzten Tränen aus dem Gesicht. Dann schlug er sein Buch wieder auf. Was hätte er sonst tun sollen? Lesen war jetzt nicht mehr nur ein einfacher Zeitvertreib. Es war von nun an sein hohes und unveräußerliches Recht, ein Recht, das er teuer bezahlt hatte, da es schließlich bedeutete, geschlagen zu werden und zu einem Leben voller Angst und Scham verdammt zu sein. Raeseng vertiefte sich wieder in die Szene in Homers Epen, in der Paris, der idiotische Prinz von Troja, die Bogensehne spannt. Die Szene, in der der Pfeil die Sehne verlässt und auf seinen Helden Achilles zuschwirrt. Die Szene, in der dieser verfluchte Pfeil die Ferse des Achilles durchbohrt.

Raeseng zitterte, als Achilles auf dem Gipfel des Hügels von Hisarlik verblutete. Er war sich so sicher gewesen, dass sein Held den verdammten Pfeil aus der Ferse ziehen und auf der Stelle den eigenen Speer durch das Herz des Paris rammen würde. Aber das Undenkbare war geschehen. Was nur war schiefgegangen? Wie konnte der Sohn eines Gottes sterben? Wie konnte ein Held mit einem unsterblichen Körper, unbezwingbar für jeden Pfeil, undurchdringlich für jeden Speer, von einem Schwachkopf wie Paris vernichtet werden und, schlimmer noch, wie ein Schwachkopf sterben, weil er diese eine verwundbare Stelle, nicht größer als seine Handfläche, nicht geschützt hatte? Raeseng las die Todesszene des Achilles immer und immer wieder, aber er fand kein Wort dazu, dass Achilles wieder zum Leben erwachte.

O nein! Dieser dumme Paris hat Achilles wirklich getötet!

Gedankenverloren saß Raeseng in Old Raccoons Arbeitszimmer, bis es stockfinster geworden war. Er brachte keinen Ton heraus, er konnte sich nicht rühren. Ab und zu knarrte der Schaukelstuhl. Die Bücher verschwanden in der Dunkelheit, und die Seiten raschelten wie trockenes Laub. Raeseng hätte nur die Hand ausstrecken müssen, um den Lichtschalter zu erreichen, aber er kam nicht auf den Gedanken, Licht zu machen. Zitternd saß er im Dunkeln wie ein Kind, das in einer Höhle voller Insekten gefangen war. Das Leben ergab keinen Sinn. Warum machte Achilles sich die Mühe, seinen Körper in eine Rüstung zu hüllen, wenn er nur seine linke Ferse hätte schützen müssen, seine einzige verwundbare Stelle? Dämlicher Idiot – selbst ein Neunjähriger hätte es besser gewusst. Der Gedanke, dass Achilles es versäumt hatte, ausgerechnet seine gefährdete Schwachstelle zu schützen, brachte ihn auf die Palme: Diesen Tod konnte er seinem Helden nicht verzeihen.

Raeseng hockte weinend im Dunkeln. Auf jeder Seite in diesem Meer aus Büchern der Bibliothek, deren Lektüre er entweder nicht erwarten konnte oder irgendwann aus lauter Langeweile in Angriff nehmen würde, fanden sich Helden und schöne, bezaubernde Frauen, unzählige Menschen, die sich mühten, Strapazen und Niederlagen zu überwinden und ihre Ziele zu erreichen, und die alle durch den Pfeil eines Idioten starben, weil sie es versäumt hatten, ihre eine kleine Schwachstelle zu schützen. Raeseng erkannte schockiert, wie tückisch das Leben war. Ganz gleich, wie hoch man aufstieg, wie unverwundbar man war, wie fest man sich an die eigene Größe klammerte – alles konnte durch einen winzigen Fehler im Bruchteil einer Sekunde verschwinden.

Ein überwältigendes Misstrauen gegenüber dem Leben überkam ihn. Jeden Augenblick konnte er in eine der zahllosen Fallen tappen, die auf ihn warteten. Sein zartes Leben konnte eines Tages von einem so schweren Unglück getroffen werden, dass alles auf den Kopf gestellt würde, und ein Grauen erfasste ihn, das er nicht abschütteln konnte, sosehr er auch dagegen ankämpfte. Raeseng war besessen von der seltsamen und ganz ungewohnten Überzeugung, dass alles, was ihm lieb und teuer war, im Handumdrehen zerfallen würde. Er fühlte sich leer, traurig und mutterseelenallein. An diesem Abend saß Raeseng noch lange in Old Raccoons Bibliothek. Die Tränen flossen unaufhörlich, und er weinte sich in Old Raccoons Schaukelstuhl in den Schlaf.

DAS HAUSTIERKREMATORIUM DES BÄREN

»Wenn es nicht bald besser läuft, sitze ich tief in der Scheiße. Das Geschäft läuft so schlecht, dass ich den ganzen Tag nur Hunde einäschere.«

Bear schnippte seine Zigarette auf den Boden. So in der Hocke, war sein Hosenboden unter der Last seiner über hundert Kilo zum Platzen gespannt. Man sah auf den ersten Blick, weshalb alle ihn Bär nannten. Raeseng streifte wortlos ein Paar baumwollene Arbeitshandschuhe über. Bear stemmte sich hoch und klopfte sich den Hintern ab.

»Weißt du, manche Leute sind so blöd, dass sie Leichen tatsächlich im Wald ablegen. Aber dein Job ist nicht zu Ende, wenn deine Zielperson tot ist. Du musst danach auch noch aufräumen. Ich meine, in welchen Zeiten leben wir denn? Leichen im Wald ablegen? Du würdest da draußen doch nicht mal einen Hund begraben. Aber wenn du heutzutage einen Berg mit dem Bulldozer auch nur anritzt, purzeln Leichen raus. Ich schwöre, niemand nimmt seinen Job mehr ernst. Die haben keinen Anstand mehr! Jemandem ein Messer in den Bauch rammen und davonspazieren? Das machen gemietete Gorillas, aber doch kein professioneller Killer! Überhaupt, es ist gar nicht so leicht, einen Toten im Wald zu verbuddeln. Ein Haufen Idioten aus Incheon hat sich vor ein paar Tagen erwischen lassen, als sie gerade einen großen Koffer den Berg hinaufschleiften.«

»Hat man sie verhaftet?«, fragte Raeseng.

»Selbstverständlich. Es war aber auch zu auffällig. Drei große Kerle mit Schaufeln, die einen Riesenkoffer in den Wald schleppen. Denkst du, die Leute, die da in der Gegend wohnen, sehen sie und sagen: ›Aha, sie wollen verreisen, mitten in der Nacht, wollen rüber auf die andere Seite des Bergs‹? Schwachköpfe! Was ich damit sagen will: Warum äschert man die Toten nicht hier ein, statt sie in den Bergen zu vergraben? Das ist sicher, das ist sauber, und für die Umwelt ist es auch besser. Das Geschäft geht so schlecht, dass ich bald sterbe!«

Knurrend zog Bear sich die Arbeitshandschuhe an. Er knurrte immer. Aber dieser knurrige Mann, groß wie ein OrangUtan, war eigentlich harmlos wie Pu der Bär. Das lag vielleicht daran, dass er aussah wie Pu der Bär. Vielleicht sah Pu aber auch aus wie er. Bear betrieb einen Leichenbeseitigungsservice, der allerdings illegal war. Haustiere waren natürlich legal. Er hatte eine Lizenz zum Verbrennen von Katzen und Hunden. Menschliche Leichen beseitigte er unter der Hand. Für einen, der seinen Lebensunterhalt mit dem Einäschern von Leichen verdiente, sah er überraschend knuddelig aus.

»Ich schwöre dir, du würdest nicht glauben, was ich hier schon gesehen habe. Vor Kurzem kam ein Ehepaar mit einem Leguan. Er hieß Andrew oder André oder so ähnlich. Was für ein Name ist das für einen Leguan? Warum nimmt man nicht etwas Einfacheres, das einem leicht über die Zunge geht, wie Iggy oder Piksi? Überhaupt ist es lächerlich, was für Namen die Leute sich ausdenken. Jedenfalls, dieser blöde Leguan war gestorben, und das junge Paar umarmte sich dauernd, und sie weinten und sagten: ›Es tut uns so leid, Andrew, wir hätten dich regelmäßig füttern sollen, es ist alles nur unsere Schuld, Andrew.‹ Ich wäre fast gestorben, so sehr habe ich mich für die geschämt.«

Bear hatte sich warm geredet. Raeseng öffnete die Tür des Lagerschuppens und hörte dem Gepolter nur mit halbem Ohr zu.

»Welchen Wagen?«, fragte er.

Bear warf einen Blick hinein und zeigte auf eine Handkarre.

»Ist die groß genug?«, fragte Raeseng.

Bear taxierte sie und nickte. »Du willst ja keine Kuh transportieren. Wo hast du geparkt?«

»Hinter dem Haus.«

»Warum so weit weg? Und bergauf geht es da auch.«