5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die bewegenden Familienromane der britischen Erfolgsautorin

- Sprache: Deutsch

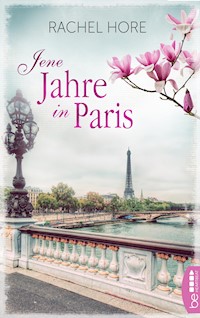

Manche Wunden kann nur die Wahrheit heilen - eine berührende Geschichte aus dem besetzten Paris

Paris, 1937. Während ihres Studiums lernt Kitty den amerikanischen Arzt Eugene kennen und lieben. Doch dann bricht der Krieg aus, und die Stadt der Liebe wird für die junge Engländerin und ihren Mann zu einer gefährlichen Falle.

Fast 25 Jahre später reist ihre Tochter Fay nach Paris. Sie kennt die Stadt nicht, und doch kommt ihr vieles bekannt vor. Schon vor ihrer Abreise hat ihre Mutter ihr einen Kinderrucksack mit ihrem Namen und der Adresse eines Pariser Konvents zukommen lassen. Er ist Fays einziger Anhaltspunkt und führt sie zurück in die Zeit der deutschen Besatzung - und zu der Frage, wer sie eigentlich ist und wohin sie gehört ...

Ein atmosphärischer, packender Roman über eine Familie, die vom Krieg zerrissen wird, und über ein lange gehütetes Geheimnis.

Weitere Romane von Rachel Hore bei beHEARTBEAT:

Das Haus der Träume.

Der Garten der Erinnerung.

Das Erbe des Glasmalers.

Die Karte des Himmels.

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 673

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Weitere Titel der Autorin

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

November 1944 – Derbyshire, England

1. Kapitel

März 1956 – Paris

2. Kapitel

März 1961 – London

3. Kapitel – Norfolk

4. Kapitel

5. Kapitel

September 1937 – Paris

6. Kapitel

April 1961 – Paris

7. Kapitel

Mittwoch

8. Kapitel

1937

9. Kapitel

1961 – Mittwochnachmittag

10. Kapitel

11. Kapitel

Donnerstag

12. Kapitel

13. Kapitel

1961

September 1939

14. Kapitel

1961

Juni 1940

15. Kapitel

1961

16. Kapitel

17. Kapitel

Freitag

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

1941

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

1942

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

Samstag

28. Kapitel

29. Kapitel

Juli 1942

30. Kapitel

August 1942

31. Kapitel

Sommer 1944

32. Kapitel

33. Kapitel

1961, Samstag

34. Kapitel

1961, Samstag

Juli 1944

35. Kapitel

Sonntag

36. Kapitel

37. Kapitel

Montag – Norfolk

Dezember 1944

Anmerkung der Autorin

Danksagungen

Weitere Titel der Autorin

Das Erbe des Glasmalers (alter Titel: Der Zauber des Engels)

Das Haus der Träume

Der Garten der Erinnerung

Die Karte des Himmels

Das Bienenmädchen

Wo das Glück zuhause ist

Das Geheimnis von Westbury Hall (November 2019)

Über dieses Buch

Manche Wunden kann nur die Wahrheit heilen – eine berührende Geschichte aus dem besetzten Paris

Paris, 1937. Während ihres Studiums lernt Kitty den amerikanischen Arzt Eugene kennen und lieben. Doch dann bricht der Krieg aus, und die Stadt der Liebe wird für die junge Engländerin und ihren Mann zu einer gefährlichen Falle.

Fast 25 Jahre später reist ihre Tochter Fay nach Paris. Sie kennt die Stadt nicht, und doch kommt ihr vieles bekannt vor. Schon vor ihrer Abreise hat ihre Mutter ihr einen Kinderrucksack mit ihrem Namen und der Adresse eines Pariser Konvents zukommen lassen. Er ist Fays einziger Anhaltspunkt und führt sie zurück in die Zeit der deutschen Besatzung – und zu der Frage, wer sie eigentlich ist und wohin sie gehört …

Über die Autorin

Rachel Hore, geboren in Epsom, Surrey, hat lange Zeit in der Londoner Verlagsbranche gearbeitet, zuletzt als Lektorin. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen in Norwich. Sie arbeitet als freiberufliche Lektorin und schreibt Rezensionen für den renommierten Guardian. Mehr über die Autorin und ihre Bücher erfahren Sie unter www.rachelhore.co.uk.

Familiengeheimnis-Roman

Aus dem britischen Englisch von Barbara Röhl

beHEARTBEAT

Digitale Neuausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2014 by Rachel Hore

Titel der englischen Originalausgabe: »A Week in Paris«

Originalverlag: Simon & Schuster UK Ltd.

First published in Great Britain by Simon & Schuster UK Ltd., 2014. A CBS COMPANY

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2015/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Dorothee Cabras

Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: PHOTOCREO Michal Bednarek | asharkyu

eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-7723-1

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

Ein verlagsneues Buch kostet in Deutschland und Österreich jeweils überall dasselbe.

Damit die kulturelle Vielfalt erhalten und für die Leser bezahlbar bleibt, gibt es die gesetzliche Buchpreisbindung. Ob im Internet, in der Großbuchhandlung, beim lokalen Buchhändler, im Dorf oder in der Großstadt – überall bekommen Sie Ihre verlagsneuen Bücher zum selben Preis.

Für Juliet und Victoria

November 1944

Derbyshire, England

Sie war ein trotziges, dürres kleines Mädchen, das mit dreiundvierzig anderen Kindern in einem großen, hässlichen Haus am Rand einer Stadt auf dem Lande lebte. Das karge Gelände von Blackdyke House war nicht mit Gras bewachsen, sondern mit Schotter bedeckt und von einem hölzernen Lattenzaun umgeben, da der alte schmiedeeiserne als Metallspende in die Kriegsanstrengungen eingegangen war. Das Waisenhaus war aus London hierher evakuiert worden, aber das war lange vor der Ankunft des Mädchens gewesen.

Ihr Verstand weigerte sich, an die Vergangenheit zu denken. Sie hatte sie getilgt. Was sie anging, hätte sie schon immer in Blackdyke House leben können. Vielleicht würde sie auch für immer hierbleiben.

An den mit dunklem Holz getäfelten Wänden im Inneren hingen düstere Porträts, deren Augen ihr zu folgen schienen, wenn sie in einer langen Prozession mit den anderen Kindern vom Schlafsaal in den Speisesaal und vom Speisesaal ins Klassenzimmer ging. In der Eingangshalle hing das Gemälde, das sie mehr als alle anderen fürchtete. Es zeigte eine Reihe toter Kaninchen und Vögel, die an einen Balken genagelt waren. Die glasigen Augen und die getrockneten Blutrinnsale, die an ihren Körpern herunterrannen, waren mit geschickten Pinselstrichen ausgeführt, als hätte der Künstler Vergnügen an dieser Aufgabe gefunden. Sie pflegte eilig daran vorbeizugehen, ohne hinzusehen, aber sie spürte trotzdem, dass das Gemälde da war.

Die Stadt lag in der Nähe eines Flugfeldes, und immer, wenn Maschinen über sie hinwegdonnerten, rannte sie davon und versteckte sich in einem Schrank oder unter einem Bett, wo sie sich zusammenrollte, bis sie vorübergeflogen waren. Ihr kleiner Körper war dann starr vor Entsetzen. Einige der älteren Kinder hänselten sie, weil sie sich vor ihren eigenen Fliegern fürchtete, aber sie konnte nichts dagegen tun, dass sie so reagierte. Und sie erklärte nicht, warum, weil sie nicht sprechen konnte.

Die Kinderschwestern im Waisenhaus waren nicht grausam, sondern taten nur, was die Hausmutter ihnen einschärfte. »Behandeln Sie die Kinder gleich, seien sie freundlich, aber bestimmt, und keine Vertraulichkeiten.« Einige ihrer Schutzbefohlenen trauerten; mehrere hatten unter furchtbaren Umständen beide Elternteile verloren, aber die Hausmutter war überzeugt davon, dass sie durch strikte Routine zur Ruhe finden würden: gutes, einfaches Essen, frische Luft und sonntags zweimal Gottesdienst. Auf einem Anschlagbrett vor dem Büro der Hausmutter, gegenüber dem Bild mit den toten Tieren, hing eine Liste mit Regeln. Mit ihren fünf Jahren konnte das Mädchen noch nicht alle Wörter lesen, aber sie wusste, dass jede Regel mit demselben Wort begann: Nicht.

Nicht immer lebten genau vierundvierzig Kinder in dem Waisenhaus. Manchmal wurde eines von einem Verwandten abgeholt. Dann wieder tauchte ein neues Gesicht auf, traurig und verwirrt oder zornig und verzweifelt. Aber nichts ließ die Hausmutter je von ihrer Routine abweichen.

Und gelegentlich kam Besuch. Ein Ehepaar erschien, um sich die Kinder anzusehen und vielleicht eines auszusuchen. »Um es zu adoptieren«, flüsterten die Kinder einander ehrfürchtig zu. Sie wussten, was Adoption bedeutete – man bekam neue Eltern als Ersatz für die alten. Die meisten Kinder wollten gern adoptiert werden, irgendwo hingehören. Doch sie bemerkte bei einigen der Auserwählten eine zweifelnde Miene. Nicht alle zukünftigen Eltern wirkten freundlich.

Sie hätte gern irgendwo hingehört, aber niemand suchte sie aus. Die meisten Paare wählten Babys oder Kleinkinder, und die, die bereit waren, ein älteres Kind aufzunehmen, wollten jedenfalls kein Mädchen, das nicht sprechen konnte – oder wollte. Das könnte alle möglichen Probleme mit sich bringen.

Und so lebte sie ihr Leben von einem Tag auf den anderen, konnte weder um die Vergangenheit trauern, die sie verdrängt hatte, noch auf die Zukunft hoffen. Unglücklich war sie allerdings auch nicht. Ihr Herz war eher von innen heraus erfroren. Nur im Schlaf erlebte sie großes Glück, tiefes Leid und manchmal einfach Einsamkeit.

In manchen Nächten jedoch träumte sie von jemandem, der ihr mit weicher, leiser Stimme vorsang, einer Frau – einer Frau mit einem hübschen Gesicht und sanften Händen. Und wenn sie aus solchen Träumen erwachte, fand sie ihr Kissen tränennass vor.

1. Kapitel

März 1956

Paris

Fay stieß die schwere Tür auf und folgte den anderen Mädchen in das weiche Halbdunkel im Inneren der Kathedrale. Weihrauch hing schwer in der Luft, und sie brauchte einen Moment, um sich in der von Flüstern erfüllten Dunkelheit und dem riesigen Raum zu orientieren. Auf beiden Seiten des Kirchenschiffs erstreckte sich je eine Reihe Bogenfenster und lief wie in Wellen auf eine lichterfüllte Stelle vor dem Altar zu. Hoch über ihnen erhob sich eine Kuppeldecke. Alles war atemberaubend schön.

»Stellt euch um mich herum auf, Mädchen!« Miss Edwards’ kultivierte britische Stimme, die ihre Schülerinnen zusammenrief, klang weit weg und wie aus einem Traum. Fay ging über die schachbrettartig angelegten schwarzen und weißen Bodenplatten und hielt sich am Rand der Gruppe. »Was bedeutet Notre Dame auf Französisch?«, hörte sie gerade noch. »Unsere Liebe Frau, das ist richtig, Evelyn. Notre-Dame de Paris ist ein Meisterwerk der gotischen Architektur und seit Jahrhunderten Herz und Seele dieser Stadt. Die Kathedrale wurde auf dem Gelände der ehemaligen …« Aber Fay hörte nicht richtig zu.

Stattdessen zog eine Reihe Buntglasfenster ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sie schob sich seitwärts davon, um sie genauer anzusehen. Jedes war ein Flickenteppich aus leuchtenden Farben mit üppigen, sinnlichen Namen. Scharlachrot, sagte sie in Gedanken vor sich hin. Purpur, Indigo, Lapislazuli. Die Dunkelheit in der Kirche dämpfte die Farben nicht, im Gegenteil; sie erstrahlten, und ihre Schönheit wurde dadurch noch hervorgehoben. Fay dachte gerade darüber nach, was es bedeuten mochte, dass Licht aus dem Dunkel hervorschien, als Miss Edwards’ Stimme sie aus ihrer Versunkenheit riss.

»Fay, Liebes, bist du noch bei uns?«

»Tut mir leid«, murmelte sie. Anschließend gab sie sich große Mühe, mit den anderen mitzuhalten.

Als sie die freie Fläche vor dem Chorgestühl und dem Altar erreichten, schlenderten die Mädchen umher und wiesen staunend auf die große Fensterrose, die hoch über dem Querschiff schwebte und alles in edelsteinfarbenes Licht tauchte. Sogar Margaret, die sich normalerweise bei Besichtigungen und Kultur langweilte, breitete die Arme aus, um den Regenbogen auf ihrem Mantel zu bewundern. »Donnerwetter«, brachte sie heraus. Ihre sonst so frechen Augen wirkten vor lauter Freude weich. »Donnerwetter.«

Darüber lächelte Fay, aber während sie sich umsah und mit halbem Ohr Miss Edwards zuhörte, fühlte sie sich unruhig. Je mehr sie versuchte, das ungute Gefühl zu fassen, desto stärker wurde es. Dieser Ort bedeutete ihr etwas – und doch, wie konnte das sein? Sie war noch nie hier gewesen. Diese Klassenfahrt hatte sie zum ersten Mal nach Paris geführt. Das wusste sie genau.

Später erkundeten sie den Chorumgang hinter dem Altar und blieben stehen, um in einige der kleinen Kapellen zu spähen, die an den Außenwänden entlang errichtet waren. Fay und Evelyn gefiel ein Altar mit einer geschnitzten Jungfrau Maria. Sie hielt das Jesuskind auf dem Arm, das ein dickliches Händchen ausstreckte. Evelyn bestand darauf, ihr eine Kerze anzuzünden, aber Margaret trödelte hinter den anderen her und interessierte sich mehr für eine Gruppe Jungen in gestreiften Jacketts, die draußen herumliefen.

»Gehören die nicht zu uns?«, flüsterte sie Fay zu.

»Glaube schon.« Einen erkannte sie wieder, einen großen, schlanken Jungen mit hellblondem Haar, das im Halbdunkel schimmerte wie das eines Chorknaben. Sie hatte ihn auf der Fähre über den Ärmelkanal schon einmal gesehen. Da war sie an Deck gegangen, um frische Luft zu schnappen, und er war von oben die schmale Treppe heruntergekommen. Er hatte gelächelt und sie vorbeigehen lassen.

Als es passierte, verließen die Mädchen gerade die Kapelle. Irgendwo hoch oben in dem Bauwerk begann eine Glocke in einem so tiefen, wuchtigen Ton zu läuten, dass die Luft zu vibrieren schien. Fay hielt sich die Ohren zu, um ihn nicht zu hören, aber es läutete und läutete. Ihr blieb die Luft weg. Sie musste hinaus. Fay drehte sich um und rannte blindlings los. Und lief frontal gegen jemanden.

Eine Hand legte sich um ihren Arm. »Wow«, sagte der Jemand leise.

Sie blickte auf und erblickte den blonden Jungen. »Tut mir leid«, keuchte sie heftig, ließ sich aber von ihm stützen.

So schnell, wie es begonnen hatte, war das Läuten vorüber. Als sein Nachhall verklang, ebbte auch ihre Panik ab.

»Geht es dir gut?«, fragte der Junge mit einer deutlichen, kultivierten Stimme. Er ließ sie los, und sie trat zurück und wagte kaum, ihn richtig anzuschauen. Er hatte die Stirn gerunzelt. Sein Gesicht war so ausdrucksvoll, und Sorge stand in seinen dunklen Augen.

»Danke. Jetzt geht es mir wieder gut.« Sie konnte nicht verhindern, dass ihr die Schamesröte in die Wangen stieg.

Evelyn kam auf sie zu, um sie zu retten, während Margaret in ihrem komischen hüpfenden Gang davonrannte, um Miss Edwards zu holen. Der Junge blieb ruhig bei ihr stehen. Seine Kameraden drückten sich im Hintergrund herum, knufften einander und lachten.

Schließlich eilte Miss Edwards’ elegante Gestalt heran, und Fay war froh, ihre helle Stimme zu hören. »Fay! Schluss jetzt. Es ist vorbei.« Und sie lotste Fay sanft, aber bestimmt weg.

Sie setzten sich zusammen in die Kapelle vor die Jungfrau Maria und das Jesuskind mit der ausgestreckten Hand. »Was in aller Welt war los, Fay?«, fragte ihre Lehrerin leise. »Es war nur eine Glocke. Wahrscheinlich hat sie zu einem Gottesdienst gerufen.«

»Ich weiß es nicht«, antwortete Fay erschauernd. »Sie hat mich erschreckt, das ist alles. Jetzt geht es mir gut, wirklich.« Sie bemühte sich, eine formlose Erinnerung einzufangen. Nein, was immer es gewesen war, es war fort.

An diesem Abend stieg das englische Stimmengewirr zur Decke eines riesigen Empfangssalons im Hôtel de Ville – dem Rathaus – auf. Es war wie das Zwitschern der Stare in den Bäumen an der Place de la Concorde in der Dämmerung. Beim Auspuffknall eines Autos erheben sich dann die Vögel gemeinsam in einer großen Wolke, deren Gestalt sich vor dem dunkler werdenden roten Himmel immer wieder verändert.

Doch diese Vögel waren bunter als Stare – mehrere Hundert Schülerinnen und ihre Lehrer aus fünfzehn englischen Schulen, die sich am letzten Abend einer von der Freundschaftsgesellschaft organisierten Frühlingsreise nach Paris unter einem Dach versammelten. Die Mädchen in ihren ersten Abendkleidern waren ungeschickt und verlegen, und die Jungen fühlten sich in ihren dunklen Anzügen und steifen Kragen überhitzt und unbehaglich. Vorhin hatten langweilige französische Würdenträger langatmige Reden gehalten, und das Abendessen hatte aus einem Büffet aus seltsamen Fleischsorten in Aspik und einem fettigen Salat bestanden. Gerüchte über eine Skiffle-Band waren dementiert worden, doch nun, da neben der Fläche, die zum Tanzen frei geräumt worden war, das Streichquartett seine Instrumente stimmte, wuchs die Aufregung trotzdem.

Von ihrem sicheren Platz an der Wand aus ließ Fay den Blick über die Menge schweifen und fragte sich, wohin Evelyn und Margaret wohl verschwunden waren, während sie sich die Nase gepudert hatte. Gerade eben hatten sie sich alle mit zwei Jungen aus Winchester unterhalten, jedenfalls Evelyn und Margaret. Fay hatte sich zurückgehalten, denn sie war ungeübt im Flirten und dem Wortgeplänkel, das dieser Anlass erforderte, und hatte sich Gedanken darüber gemacht, ob ihr Ausschnitt zu tief gerutscht war. Sie hatte eine Entschuldigung gemurmelt und sich entfernt.

In der Damentoilette hatte sie ihr Kleid wieder festgesteckt und dann in dem verschnörkelten Spiegel ihre zarten Züge betrachtet. Sie hatte versucht, darüber hinwegzusehen, wie das ins Bräunliche gehende Grün des Kleides ihre Haut blass und ihre blauen Augen stumpf wirken ließ. Ihre Mutter, die ihr die Reise von Anfang an nicht gern erlaubt hatte, hatte sich nicht leisten können, ihr für einen einzigen Abend ein neues Kleid nähen zu lassen, daher hatte sich Fay eines von einer Nachbarstochter geliehen.

Fay musste zugeben, dass Mummy ihr Bestes getan hatte, um es zu ändern, und sie hatte ihr beigebracht, ihr dunkles Haar hübsch zu frisieren – eine einzelne Welle mit einer Haarspange festgesteckt –, aber sie hatten beide zugegeben, dass das Kleid gerade eben »ging«. Auf jeden Fall fühlte sie sich unscheinbar neben der aparten Margaret, die ein bodenlanges elfenbeinfarbenes Etuikleid trug, oder der blonden Evelyn, die in blauem Tüll hübsch wie ein Püppchen aussah. Stirnrunzelnd musterte sie ihr Spiegelbild, nahm ihre selbst genähte Abendtasche und ging zurück in den Saal. Irgendein Junge, dachte sie finster, wird hoffentlich meinen Stolz retten, indem er mich zum Tanzen auffordert.

Als sie an der Wand stand und die Menschenmenge beobachtete, entdeckte sie schließlich eine weiße Gestalt, bei der es sich nur um Margaret handeln konnte. Fay begann, sich einen Weg zu ihr zu bahnen, doch da berührte jemand ihren Arm.

»Hallo. So sieht man sich wieder«, sagte eine klare Stimme.

Fay drehte sich um und stellte fest, dass sie dem blonden Jungen von heute Morgen ins Gesicht sah.

»Adam Warner«, stellte er sich ziemlich schüchtern vor und streckte die Hand aus. »Erkennst du mich wieder … aus Notre-Dame?«

»Natürlich«, sagte sie und schüttelte sie. »Ich bin Fay – Fay Knox … Ich sollte mich für mein albernes Benehmen entschuldigen«, setzte sie hinzu.

»Kein Grund, sich zu entschuldigen«, gab er rasch zurück. Er runzelte die Stirn auf seine nette Art, als hörte er ihr wirklich zu. »Geht’s dir denn jetzt gut?«

»Ja«, sagte sie und nickte ein wenig zu begeistert. »Vollkommen gut.«

»Schön, freut mich.«

»Normalerweise benehme ich mich nicht so blöd.«

»Die Glocke war auch sehr laut«, meinte er mit ernster Miene.

»Ja, nicht wahr?« Sie war erleichtert darüber, ernst genommen zu werden. »Und sie klang so durchdringend.« Der Vorfall hatte ihr noch den Rest des Tages Kopfschmerzen bereitet, und sie hatte daran gedacht, wie das Läuten ihr bis in die Knochen gedrungen war und sie in Panik versetzt hatte. Margaret hatte nachher natürlich vor Lachen geprustet. Ihr Leben in der Schule wurde von Glocken geregelt. Warum hatte sie sich wegen dieser so angestellt? Fay hatte immer noch keine Erklärung dafür.

In diesem Moment spielten die Musiker einen lebhaften Foxtrott, und überall um sie herum fanden sich die Gäste zu Paaren zusammen. Fay erhaschte einen Blick auf Margaret, die zusammen mit dem größeren und großspurigeren der beiden Jungen aus Winchester auf den Tanzboden zusteuerte. Doch Evelyn sah sie nicht.

»Sag mal, möchtest du tanzen?«, fragte Adam.

»Ich bin nicht besonders gut darin«, erklärte sie vorsichtig. Sie hatte die Tanzstunden in der Schule gehasst und es idiotisch gefunden, mit anderen Mädchen zusammengesteckt zu werden. Und keine von ihnen wollte führen.

»Ich auch nicht.« Jetzt wirkte er erleichtert. »Sollen wir es versuchen? Vielleicht treten wir einander ja nicht allzu oft auf die Füße.«

Er bot ihr die Hand, und Fay nahm sie und folgte ihm durch die Menge. Sie hatte befürchtet, den heutigen Abend als Mauerblümchen zu verbringen. Aber jetzt hatte dieser – nicht wirklich gut aussehende, doch auf jeden Fall sehr nett wirkende – Junge sie beim ersten Tanz aufgefordert. Margaret zog eine Augenbraue hoch, als sie in den Armen ihres Partners vorbeisegelte, und Fay warf ihr unwillkürlich ein süffisantes Lächeln zu.

Sie fand es schön, mit Adam zu tanzen, und ihre Zehen waren vollkommen sicher. Es war ein viel natürlicheres Gefühl, als sich in der Tanzstunde von Evelyn führen zu lassen. Während sie dahinzuschweben schienen, warf sie Adam kurze Blicke zu und bemerkte seine tiefbraunen Augen und seine helle Haut, die leicht sommersprossig war. Er brauchte sich noch nicht lange zu rasieren, und sein Mund zeigte noch eine kindliche Weichheit.

Es war nicht einfach, sich trotz der Musik verständlich zu machen, aber Fay erfuhr, dass er eine der älteren Oberschulen an der walisischen Grenze besuchte, also mehrere Hundert Kilometer entfernt von Little Barton in Norfolk, wo Fay mit ihrer Mutter lebte, und der Mädchenschule in Norwich, die sie besuchte. Die Reise über die Freundschaftsgesellschaft war eine einmalige Angelegenheit, sodass sie einander wahrscheinlich nie wieder begegnen würden. Für sie verlieh das der Gelegenheit einen gewissen Reiz.

Der Foxtrott ging zu Ende, und ein Walzer begann. Immer wieder passierten sie Evelyn, die mit einem anderen Jungen aus Adams Schule tanzte, der ziemlich linkisch ständig Bemerkungen an Adams Adresse machte, statt sich mit seiner Partnerin zu unterhalten. Dann war auch dieser Tanz zu Ende, und Fay und Adam fanden sich verlegen am Rand der Tanzfläche wieder und wussten beide nicht recht, was sie als Nächstes anfangen sollten.

»Es ist schrecklich warm, nicht wahr?«, sagte sie und fächelte sich Luft zu. Sie wollte ihm nicht den Eindruck vermitteln, dass er aus Höflichkeit bei ihr bleiben musste – das wäre furchtbar demütigend gewesen.

»Möchtest du etwas trinken?«, fragte er, und sie nickte dankbar.

Sie entdeckten einen kleinen Nebenraum mit einer Bar, an der Adam Limonade holte. Während sie sich auf der Suche nach einem Platz zum Hinsetzen mit ihren Gläsern durch die Menschenmassen schoben, stieß jemand Fay an, sodass etwas von ihrem Getränk auf ihr Kleid spritzte. Feierlich zog Adam ein Taschentuch hervor, und sie standen zusammen in der kühlen Luft an einem offenen Fenster, und er tupfte sie ab. Dann sahen sie hinaus auf den silbrig schimmernden Fluss und die weichen Lichter auf den Brücken und wussten beide nicht recht, was sie sagen sollten.

»Wunderschön, nicht wahr?«, meinte Fay. »Hat Paris dir gefallen?« Sie verfluchte sich, weil sie eine so banale Frage stellte, aber es schien ihm nichts auszumachen.

»Sehr. Es ist so kultiviert im Vergleich zu London, stimmt’s? Nicht, dass ich London nicht auch mag«, setzte er hastig hinzu. »Aber wenn man Schriftsteller wie Camus und Sartre liest, wird einem klar, wie sehr wir Engländer in unserer altmodischen Art verhaftet sind.«

»Ich fürchte, wir haben sie nicht wirklich gelesen. Unsere Lehrerin, Miss Edwards, hat uns aber das Café gezeigt, das sie angeblich besuchen – wie heißt es noch, Les Deux Magots? Doch ich glaube, sie findet ihren, wie sie sagt, ›unordentlichen Lebenswandel‹ ein bisschen schockierend.«

Adam lachte. »Heute kam mir deine Miss Edwards ganz patent vor, aber ich kann es mir gut vorstellen.«

»Was hältst du vom Existenzialismus?«, erkundigte sie sich aufrichtig neugierig. Miss Edwards hatte ihnen zumindest die Philosophie erklärt, doch bei ihr klang sie so düster.

Adam warf einen Blick auf einen kräftigen jungen Mann, der einem Kreis aus Bewunderinnen eine komische Geschichte erzählte und dabei heftig gestikulierte. »Es ist ein wenig schwierig, das so kurz zusammenzufassen«, sagte er, und sie bedauerte, gefragt zu haben. Vielleicht fand er sie zu ernst. Das passierte ihr häufig.

Die Band spielte noch einen Walzer. »Oh, das ist Strauss«, sagte sie und wechselte bewusst das Thema. »Unser Orchester hat dieses Stück letztes Jahr gespielt.« Sie lauschte dem fröhlichen Rhythmus.

»Offensichtlich bist du Musikerin.« Er beobachtete, wie ihre Finger sich zur Musik bewegten.

»Ich spiele Geige. Und auch Klavier, obwohl ich das aufgegeben habe.«

Fays Mutter war Pianistin. Sie unterrichtete Musik an der Dorfschule und nahm Privatschüler an. Lange hatte sie Fay unterrichtet, aber schließlich hatte Fay die leidenschaftliche Stimme der Geige vorgezogen. Das Instrument drückte so vieles aus, was sie nicht in Worte fassen konnte, und so war es auch zu ihrer Stimme geworden.

Als der Geigenlehrer in Little Barton ihr nichts mehr beibringen konnte, hatte Fays Mutter Signor Bertelli gefunden. Vor langer Zeit, bevor der mit der jungen englischen Frau seines Dirigenten durchgebrannt war, hatte Signor Bertelli das renommierteste Orchester von Mailand geleitet. Fay besuchte die Wohnung des Paares in Norwich, in der Nähe der Kathedrale, zweimal die Woche nach der Schule und nahm Stunden, die ihre Mutter sich mühsam zusammensparte. Wenn Fay gut spielte, schloss er die Augen und lauschte mit träumerischer, entzückter Miene; aber wenn sie nicht genug geübt hatte, schlug er sich verzweifelt an den mit Brillantine frisierten Kopf. »Nein, nein, nein«, stöhnte er dann wie ein Schwerverwundeter.

»Ich höre gern Musik«, sagte Adam gerade, »doch beim Spielen bin ich eine Niete. Ich bewundere jeden, der auf Katzendarm herumkratzen und dabei ein paar Töne zustande bringen kann.«

»Die Saiten werden nicht aus Katzen gemacht«, sagte sie lachend. »Ich liebe es. Für die Zukunft kann ich mir nichts anderes vorstellen.«

»Schön für dich.« Er seufzte. »Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich später machen will. Studieren wahrscheinlich. Ich denke an Sprachen – mein Französisch ist nicht übel. Danach sehe ich, was sich anbietet. Dein Glas ist leer. Möchtest du noch eine Limonade?«

»Nein, danke. Ich sollte nachsehen, ob meine Freundinnen mich suchen.«

»Ja, natürlich musst du das.« Er klang enttäuscht.

Sie umklammerte immer noch sein Taschentuch. »Tut mir leid, es ist jetzt ziemlich klebrig«, sagte sie und hielt es ihm entgegen.

»Behalte es«, meinte er. »Ich habe reichlich davon. Von meinem Vater geerbt.« Kurz huschte ein unglücklicher Ausdruck über sein Gesicht wie eine Wolke und war dann wieder verschwunden.

»Oh. Ja, danke. Ich habe gern mit dir getanzt.«

»Ich auch mit dir. Sehr gern.«

Den Rest des Abends war sie nicht wieder mit ihm allein, obwohl sie einander verschwörerisch zulächelten, wenn sie mit anderen Partnern aneinander vorbeitanzten.

Am nächsten Morgen in aller Frühe, als sie gerade in den Zug steigen wollte, sah Fay, wie Adam mit dem Rest seiner Schülergruppe den Bahnsteig am Gare du Nord betrat. Sie winkte ihm zaghaft zu, und seine Miene hellte sich auf. »Bon voyage«, sagte er. Gute Reise.

»Danke. Vous aussi.« Euch auch.

Als sie mit den anderen Mädchen zusammensaß, spürte sie erneut einen Anflug von Traurigkeit darüber, dass sie Adam nach dem heutigen Tag wahrscheinlich nie wiedersehen würde. Etwas an ihm schlug eine Saite in ihrem Inneren an, obwohl sie nicht definieren konnte, was dieses Etwas war.

Sie hatte sein Taschentuch in ihre Manteltasche gesteckt und schloss jetzt die Hand darum. Lag es an dem, was er gesagt hatte? Dass er eine Menge Taschentücher von seinem Vater geerbt hatte? Vielleicht hatte er keinen Vater mehr, genau wie sie.

Fays Vater war gestorben, als sie noch ganz klein gewesen war, und sie hatte keine Erinnerung an ihn. Er war Amerikaner gewesen, hatte Mummy ihr erzählt. Ein Arzt, der sich der Aufgabe gewidmet hatte, Menschen zu helfen, und er war im Krieg bei einem Luftangriff getötet worden. Fay konnte sich auch nicht an das Haus erinnern, von dem Mummy erzählte, dass sie darin gelebt hatten. Anscheinend hatte es in einem grünen Teil von London gestanden, in der Nähe eines alten, ummauerten Parks mit Rehen, auf die früher Könige gern Jagd gemacht hatten. Mummy hatte ihr ein Bild des Hauses gezeigt. Es war hübsch und Teil einer georgianischen Häuserreihe, weiß gestrichen und mit einem winzigen Vorgarten voller Rosen, die ihre Mutter über alles liebte. Zwei Jahre nach dem Tod von Fays Vater hatte eine verirrte V1-Rakete am helllichten Tag das Haus getroffen und es und den größten Teil der Einrichtung zerstört. »Was für ein Glück, dass wir nicht zu Hause waren!«, sagte ihre Mutter. Fay fand, dass das falsch klang. Warum hatten sie Glück gehabt und ihr Vater Pech? Das Glück war anscheinend sehr launisch. Das Klavier hatte ebenfalls überlebt. Anscheinend war auch das ein Glück.

Fays früheste Erinnerungen bezogen sich auf das Primrose Cottage in Little Barton, das Miss Dunne, eine viel ältere Freundin ihrer Mutter, ihnen überlassen hatte, nachdem sie ausgebombt worden waren. Damals hatte ihre Mutter beschlossen, London zu verlassen und ins vergleichbar sichere ländliche Norfolk zu ziehen. Seitdem hatte die Familie immer aus ihr und ihrer Mutter bestanden. Daddys Familie in Amerika ließ selten von sich hören; nur seine Schwester schickte Weihnachtskarten. Miss Dunne hatte dreißig Kilometer entfernt an der Küste von Norfolk gelebt, wo sie sie gelegentlich besucht hatten. Doch sie starb, als Fay zehn war, und hinterließ ihnen das Cottage.

Inzwischen wusste Fay, dass sie nicht allzu viele Fragen nach ihrem Vater und ihrer frühen Kindheit stellen durfte, denn wenn ihre Mutter gezwungen war, an die Vergangenheit zu denken, huschte ein starrer, unglücklicher Ausdruck über ihr Gesicht. Fay hasste es, ihre Mutter zu betrüben. Gelegentlich, wenn auch nicht oft, hatte Kitty Knox schlechte Tage, an denen sie so traurig war, dass sie nicht aufstand und Fay für sich selbst sorgen musste.

*

An diesem Abend, nachdem sie nach der langen Reise sicher zu Hause angekommen war, deckte Fay den Küchentisch für das Abendessen und erzählte ihrer Mutter von der Reise. »Vom Eiffelturm aus konnten wir bis zur Basilika Sacré-Cœur sehen. Sie sieht aus wie ein russischer Palast, mit Türmchen, und ihre Kuppel leuchtet im Sonnenuntergang golden. Komisch, denn von Nahem gesehen ist sie weiß.«

Kitty stellte den Shepherd’s Pie auf einer Unterlage ab. Er war kochend heiß, und das gebräunte, mit der Gabel gezogene Muster im Kartoffelbrei war mit glänzendem, geschmolzenem Käse überbacken, wie Fay es gern mochte. Über den Tisch hinweg lächelte Kitty dem entzückten Gesicht ihrer Tochter zu. »Das war bestimmt wunderbar«, meinte sie und zog ihren Stuhl heran. Sie wusste noch, wie aufregend es war, diesen Ausblick über Paris vor sich zu haben und zu sehen, wie sich die Seine wie ein von Brücken unterbrochener Silberstreifen durch die Stadt wand und zwischen den Häusern glitzerte.

»Danach sind wir am Fluss spazieren gegangen. Oh, ich liebe diese kleinen Stände! Aber ehrlich, Margaret hat eine Ansichtskarte von dieser nackten Statue gekauft, dem David. Gut, dass Miss Edwards das nicht gesehen hat. Sie steht nicht einmal in Paris, oder? Mags hätte nicht einmal behaupten können, sie wäre ein Souvenir.«

Kitty versuchte, streng dreinzublicken. »Auf keinen Fall.« Sie legte ihrer Tochter eine großzügige Portion Auflauf auf und bediente sich dann selbst. Nein, sie war gierig. Sie schob einen Teil zurück. In letzter Zeit fiel es ihr schwer, ihre Röcke zu schließen. Hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass sie vierzig war. Oder mit den neuen Pillen für die Nerven, die der Arzt ihr verschrieben hatte und die sie eindeutig träge machten. Sie schob die Schüssel mit dem selbst gezogenen Gemüse zu Fay hinüber, die die Nase rümpfte und ein einziges schlaffes Blatt auf ihren Teller legte.

»Was habt ihr sonst noch gesehen?«

»Notre-Dame.« Zu ihrem Kummer sah Kitty, wie die fröhliche Miene ihrer Tochter sich verdüsterte. »Stell dir vor«, sagte Fay, »da ist mir etwas Komisches passiert.«

»Und was?« Kitty hielt die Luft an.

»Ich habe mich fürchterlich blamiert. Eine Glocke begann zu läuten. Sie war schrecklich laut und hörte einfach nicht wieder auf, und das hat mir Angst gemacht. Miss Edwards musste mich beruhigen. Da war ein Junge …« Sie unterbrach sich, weil ihre Mutter ihr einen so besorgten Blick zuwarf.

»Eine Glocke?«, fragte Kitty stirnrunzelnd.

»Ja«, sagte Fay ein wenig zögerlich. »Sie hat mich an etwas erinnert.« Sie sah ihre Mutter an, um festzustellen, ob sie reagieren würde.

»Und woran hat sie dich erinnert?« Diese großen blauen Augen, dachte Kitty, während sie sich Gemüse nahm. Sie spürte ein flatterndes Gefühl wie von Mottenflügeln in ihrem Inneren – Angst. Hatte sie in diesem Alter auch so verletzlich ausgesehen wie Fay? Am liebsten hätte sie die Arme ausgestreckt und ihre Tochter beruhigt, hätte sie an sich gezogen und ihr übers Haar gestrichen wie früher; doch vielleicht war Fay mit fast siebzehn inzwischen zu alt dafür. Schließlich strahlte sie eine neue Reife aus. Die Reise hatte ihr wahrscheinlich gutgetan, aber trotzdem hatte Kitty nicht gewollt, dass sie fuhr.

»Ich weiß, dass ich noch nie in Paris war«, meinte Fay und griff zu Messer und Gabel, »doch manchmal hatte ich das Gefühl, schon einmal dort gewesen zu sein. Findest du das nicht merkwürdig?«

Kittys Angst breitete die Flügel aus, und sie legte eine Hand über ihr Herz. »Sehr merkwürdig«, wiederholte sie. Dann nahm sie ihre Gabel und aß einen Bissen, doch trotz der Käsekruste und der herzhaften Bratensoße fand sie, dass er eigentlich nach nichts schmeckte.

»Vielleicht in einem früheren Leben«, sagte Fay. »Erinnerst du dich noch an das Buch über Reinkarnation, das ich in der Bibliothek gefunden habe? Die Leute darin behaupten alle, sie wären jemand Berühmtes gewesen, und das kann nicht stimmen. Ich fragte mich, ob ich in einem früheren Leben in Paris gewohnt habe.«

»Ich hoffe, nicht während der Revolution. Das wäre ein wenig zu aufregend gewesen.«

Fay lachte, und Kitty nippte an ihrem Wasser und entspannte sich vorsichtig. Ihre Tochter hatte schon immer eine lebhafte Fantasie besessen. Sie war noch so jung und in vielerlei Hinsicht unschuldig. Kitty hatte versucht, es so bleiben zu lassen und ihr eine möglichst unbeschwerte Kindheit zu schenken. Heutzutage wurden die Mädchen so schnell erwachsen. Sie schminkten sich zu stark und strahlten eine Art Vorwitzigkeit aus. Zum Beispiel Fays Freundin Margaret. Deren Mutter hatte ihre liebe Not mit ihr.

Aber mach bitte, dass Fay nicht so wird, betete sie lautlos, nicht meine liebe kleine Fay! Doch sie musste sich der Tatsache stellen, dass Fay jetzt eine junge Frau war. Und auch hübsch. Sie entwickelte eine ganz reizende Figur, die sogar dieser abscheuliche Kleiderrock, der zur Schuluniform gehörte, nicht verstecken konnte.

Nein, Kitty hatte nicht gewollt, dass Fay nach Paris fuhr, das musste sie zugeben. Das Mädchen war jung für ihre Jahrgangsstufe. Die meisten anderen waren schon siebzehn. Die Reise hatte nur vier Tage gedauert, aber Fay hatte noch nie an einer Klassenfahrt teilgenommen, und außerdem, warum musste es gerade Paris sein?

Fay wird zurechtkommen, hatte sie sich getröstet. Margaret war eine Bedrohung: egozentrisch und sich ihres frischen Gesichts und guten Aussehens allzu bewusst. Aber Evelyn war ein nettes Mädchen, wie es bei einer Pfarrerstochter zu erwarten war. Wie dumm von Kitty, so in Panik zu geraten. Natürlich würde Fay sicher zurückkommen. Doch als sie vor vier Tagen dem Zug nachgesehen hatte, war es gewesen, als würde die unsichtbare Schnur, die sie mit ihrer Tochter verband, bis zum Zerreißen angespannt.

»Ein bisschen Ruhe und Frieden für uns«, hatte Evelyns sanftmütige Mutter geseufzt, als der Zug in der Ferne verschwand.

»Die arme Miss Edwards! Ich hoffe, unsere Marge benimmt sich.« Margarets gut aussehende Mutter lachte sardonisch auf. Die Frau hatte vier Kinder, und das jüngste war nicht von ihrem Mann; jedenfalls behaupteten die Leute das.

Kitty konnte nicht sprechen; vor lauter Traurigkeit war ihr die Kehle wie zugeschnürt.

Sie erinnerte sich, wie sie die beiden Frauen verlassen hatte und zurück zur Bushaltestelle gegangen war und dabei die Arme um den Körper geschlungen hatte, als wehte statt der Frühlingsbrise ein kalter Wind. Und das Schlimmste war, dass von jetzt an noch mehr Kälte kommen würde. Ihr kostbares einziges Kind würde erwachsen werden und aus dem Haus gehen. Was würde sie dann anfangen? Warum musste das so schwer sein?

Sie wusste, warum. Wegen dem, was geschehen war. Die Vergangenheit begleitete sie immer und ließ sie einfach nicht in Ruhe. Ihretwegen behütete sie Fay so übermäßig.

Fays nächste Frage schob sich in ihre Gedanken.

»Ernsthaft, Mummy, bist du dir sicher, dass ich noch nie in Paris war? Nicht einmal als kleines Kind?«

Einen Moment lang war Kitty wie vor den Kopf geschlagen. Instinktiv wollte sie lügen. Sie hatte schon so oft gelogen, was würde da ein weiteres Mal schon schaden? Aber das sind keine richtigen Lügen gewesen, hielt sie sich selbst entgegen, nur Notlügen, wie man sie erzählt, um jemanden, den man liebt, nicht zu beunruhigen. Die hellen Augen ihrer Tochter flehten um eine Antwort. Sie öffnete den Mund, um »nein« zu sagen, doch Fay kam ihr zuvor.

»Eigentlich kann es gar nicht sein. Damals war Krieg.« Sie hatte sich die Frage selbst beantwortet.

»Ja, es war Krieg«, sagte Kitty erleichtert. »Niemand konnte damals nach Paris fahren. Der größte Teil Frankreichs war unerreichbar, nachdem die Nazis das Land 1940 besetzt hatten. Genau wie große Teile Europas.«

Fay blickte nachdenklich drein. »Warum kam die Stadt mir dann so vertraut vor?«, fragte sie dann. »Wieso?«

»Keine Ahnung, Schatz.« Aber sie wusste es. Sie erinnerte sich gut. Unmöglich, die Ereignisse zu vergessen, die sie fürs Leben gezeichnet hatten.

Eines Tages würde sie ihrer Tochter alles erklären müssen. Bei einigen Gelegenheiten, als Fay bohrende Fragen gestellt hatte, hätte sie es beinahe getan. Doch dann hatte Kitty in ihre vertrauensvollen blauen Augen gesehen und die Worte einfach nicht gefunden. Sie war schlicht nicht in der Lage gewesen, über die schrecklichen Dinge zu sprechen, die passiert waren. Sie hätte es nicht ertragen, das enttäuschte Gesicht ihrer Tochter zu sehen, zu erleben, dass sie sich abwenden und sie zurückweisen würde.

Eines Tages würde sie es ihr sagen müssen – aber noch nicht, bitte, lieber Gott! Noch nicht.

2. Kapitel

März 1961

London

Als Fay mit dem Geigenkasten in der Hand die schäbige Treppe zu ihrer Wohnung hinaufhüpfte, summte sie Fragmente eines Liedes vor sich hin, das ihr schon den ganzen Nachmittag im Kopf herumging. Sehr melancholisch, sehr französisch, die Art Lied, das ein armes Mädchen an einer Straßenecke mit einer rauchigen, zu Herzen gehenden Stimme singen würde. Fay konnte sich nicht darauf besinnen, woher die Melodie gekommen war. Sie war einfach in ihrem Kopf aufgetaucht und hatte es sich dort bequem gemacht. Vielleicht hatte es etwas mit der Nachricht zu tun, die sie an diesem Morgen erhalten hatte.

Es war ein sonniger Tag Mitte März, und es herrschte dieses klare Licht, in dem das schmutzige alte London wie frisch gewaschen wirkte. Auf dem Rückweg von der Probe hatte sie mit Vergnügen bemerkt, dass die Narzissen in Kensington Gardens aufblühten. Die Abende waren allerdings noch kühl. Sie würde später baden, falls Lois nicht das ganze heiße Wasser aufgebraucht hatte. Aber zuerst würde sie sich zum Abendessen Welsh Rarebit – eine mit Käsesoße überbackene Brotscheibe – grillen. Falls ihre Mitbewohnerin den Käse nicht aufgegessen hatte.

Die Wohnung lag im ersten Stock eines cremefarbenen Gebäudes in der Nähe des Kaufhauses Whiteleys in Bayswater und bot zwei große Vorteile. Zum einen war es von hier aus ein Katzensprung bis zur Albert Hall, wo das Orchester, in dem Fay momentan spielte, ansässig war. Zum anderen stand die Wohnung auf der anderen Seite ihrer Wohnzimmerwand leer, und der ältere Herr, der über ihnen wohnte, war stocktaub. Daher beschwerte sich nie jemand, wenn sie übte. Im Erdgeschoss lag Jean-Paul’s, ein Frisiersalon, und Fay genoss es, Blicke auf die Kundinnen zu erhaschen, die mit modischen Kurzhaarschnitten oder eleganten Hochsteckfrisuren herauskamen. Jean-Paul, der ein ganz Lieber war und die Mädchen gebeten hatte, ihn bei seinem richtigen Namen – Derek – zu nennen, behauptete, er könne beim Lärm der Trockenhauben ihre Geige nicht hören, wünsche aber, er könnte es. Auch aus dieser Richtung also keine Probleme.

Es war nie eine Frage gewesen, was Fay tun würde, nachdem sie vor vier Jahren die Schule abgeschlossen hatte. Dank des strengen Unterrichts von Signor Bertelli und der entschlossenen Unterstützung ihrer Mutter hatte sie einen Platz am Royal College of Music bekommen, das sie vor sechs Monaten abgeschlossen hatte. Sie spielte überall, wo sie Arbeit bekam, hoffte jedoch, dass sich bald eine dauerhafte Stellung beim West London Philharmonic Orchestra auftun würde. Momentan probte sie mit ihnen, da sich jemand aus der Zweiten Geige verletzt hatte.

Auf dem Treppenabsatz unterbrach sie ihr Summen, als sie die rockigen Rhythmen von Cliff Richard and The Shadows hörte, für die Lois im Moment leidenschaftlich schwärmte. Sie öffnete die Wohnungstür und traf ihre Mitbewohnerin in Morgenmantel und Hausschuhen an. Sie lag auf dem Sofa, hatte sich das blonde Haar aufgedreht und lackierte sich die Fingernägel in Perlweiß.

»Hallo, Schatz.« Lois’ melodische Stimme übertönte die Musik. »Ich bin in null Komma nichts aus dem Weg. Simon holt mich um halb ab. Wie war dein Tag?«

»Sehr nett, danke.« Fay stellte ihr Instrument ab, schlüpfte aus ihrem Mantel und hängte ihn an einen Haken. »Wie war’s bei dir?«

»Ach, verrückt wie immer. Rette mal die Platte, ja?« Die Shadows waren verstummt und wurden von einem aufreizenden Kratzen gefolgt. Fay hob die Nadel ab und hielt dann den Plattenspieler an. Die plötzliche Stille war herrlich.

Trotz ihres unterschiedlichen Musikgeschmacks war es schwer, Lois böse zu sein. Sie war aufgeweckt und fröhlich, arbeitete als Sekretärin in einer Werbeagentur und ging momentan mit jemandem aus dem Vertrieb aus. Fay hatte vor ein paar Monaten auf die Zeitungsannonce geantwortet, in der sie eine Mitbewohnerin gesucht hatte, und die beiden hatten sich gleich gut verstanden. Fay wohnte gern mit Lois zusammen, weil sie von ausgeglichenem Temperament und nicht geizig war, und auch, weil sie meist unterwegs war. Die wenigen Nachteile dieses Arrangements rührten hauptsächlich daher, dass Lois unfähig war, etwas leise zu erledigen, ganz gleich, um welche Tages- oder Nachtzeit, und aus ihrem schlechten Verhältnis zur Hausarbeit.

»Ich habe sogar eine ganz gute Nachricht bekommen«, wollte Fay sagen, doch es war zu spät. Lois war aufgesprungen, blies auf ihre Fingernägel und rannte zu ihrem Zimmer. »In der Küche stehen Schokoladen-Éclairs«, rief sie zurück. »Bedien dich!« Und dann knallte ihre Zimmertür zu.

In der schäbigen Kochnische musterte Fay die Speisekammer und stellte erleichtert fest, dass sowohl Brot als auch Käse für ihr Rarebit vorhanden waren. Es war sogar noch ein Rest Senf im Topf. Ein Éclair wäre nett als Nachtisch, beschloss sie, während sie den Grill einschaltete und einen Teller auf das verkratzte Resopal stellte. Lois, die nicht gern kochte und oft außerhalb aß, kaufte selten richtiges Essen, nur Süßkram.

Als sie sich mit ihrem Abendessen auf dem Sofa niederließ, tauchte Lois, die sich inzwischen angezogen hatte, in einer Wolke Je Reviens von Worth aus ihrem Zimmer auf und begann, den Inhalt einer Handtasche in eine andere zu stopfen. »Teufel, das hätte ich fast vergessen«, sagte sie und musterte einen Zettel. »Das lag unten neben dem Telefon.«

»Danke«, antwortete Fay und nahm das Papier, auf dem in spindeldürren Kugelschreiberbuchstaben stand:

Miss Knox, bitte Mrs. Gloria Ambler anrufen,Norwich 51423.

Die Nachbarin ihrer Mutter in Little Barton. Warum sie wohl angerufen hatte?

»Etwas nicht in Ordnung?«, fragte Lois.

»Ich hoffe nicht.«

In diesem Moment klingelte es. »Herrje, das muss Simon sein«, sagte Lois. »Komme sofort!«, rief sie in die Gegensprechanlage und trat in ihre Schuhe.

»Lois.« Fay schluckte ihren Bissen viel zu schnell herunter. »Hör zu. Im April bin ich eine Woche unterwegs. Das errätst du nie. Ich fahre mit dem Orchester nach Paris!«

»Paris?« Lois fuhr herum. Ein Arm steckte schon in ihrem Mantel. »Du Glückspilz! Wie hast du das denn hinbekommen?«

»Dem Mann aus der Zweiten Geige, der sich das Handgelenk verletzt hat, geht es nicht gut genug. Das wird allerdings harte Arbeit, denn es sind drei Konzerte, aber denk doch nur – eine ganze Woche in Paris!«

»Im Frühling«, hauchte Lois sehnsüchtig. »Simon ist mit mir noch nie weiter als nach Brighton gefahren.«

Unwillkürlich musste Fay lächeln. Es kam nicht oft vor, dass Lois sie beneidete.

Wieder klingelte es, dieses Mal stürmischer. »Komme!«, zwitscherte Lois in die Gegensprechanlage. In der Tür drehte sie sich noch einmal dramatisch um. »Paris. Du hast so, so, so ein Glück!«, sagte sie. Dann ging sie und knallte die Tür hinter sich zu.

Fay grinste. Sie freute sich über diese Chance, doch während sie ihr Abendessen aß und über ihre Reise nachdachte, war ein Teil von ihr aufgewühlt. Fünf Jahre lag ihr Besuch in Paris als Schulmädchen jetzt zurück – wie jung und naiv sie damals gewesen war! Manche Erinnerungen hingen ihr immer noch nach. Das seltsame Déjà-vu-Gefühl, das sie in Notre-Dame de Paris überkommen hatte, der Schock, als die Glocke geläutet hatte. Und Adam. Manchmal dachte sie immer noch an ihn, an einen Jungen, dem sie mit sechzehn begegnet war und mit dem sie nur den Teil eines Abends gesprochen hatte, der ihr aber sehr gut gefallen hatte. Sie hatte nie wieder etwas von ihm gehört, doch damit hatte sie auch nicht gerechnet.

Seit sie nach London gezogen war, war sie mit mehreren Männern ausgegangen. Einen davon, einen jungen Anwalt, hatte sie über einen Freund kennengelernt, der ihn mit ins Konzert genommen hatte. Er hatte sie nach ein paar Monaten gebeten, sich mit ihm zu verloben. Jim war ein charmanter und auf klassische Art gut aussehender Mann gewesen, wenn auch ein wenig bieder. Seine Aufmerksamkeit hatte ihr geschmeichelt, und er war ein angenehmer Begleiter gewesen, aber bei der Aussicht, den Rest ihres Lebens mit ihm zu verbringen, hatte sie das Gefühl gehabt, eine schwere Last drücke sie nieder. Er sprach davon, ein Haus in Surrey zu kaufen, und von seinem Ehrgeiz, in der Kanzlei zum Partner aufzusteigen, und ging unausgesprochen davon aus, dass sie Hausfrau werden und ihn dabei unterstützen würde. Fay konnte sich nicht vorstellen, wie ihre Musik da Platz haben sollte. Eigentlich sah sie sich überhaupt nicht in diesem Bild von Vorstadtglück.

Kein Mann hatte sie wirklich aus der Reserve locken können. Einige fanden sie distanziert, obwohl Jim das an ihr anscheinend gemocht hatte. Sie hatte geglaubt, ihn zu lieben, doch sie konnte ihn nicht genug geliebt haben. Sie hätte ihn früher von seinem Elend erlösen sollen. Schließlich war er des Wartens überdrüssig geworden und hatte sich eine andere gesucht. Fay hatte einen ganzen Tag lang geweint und sich dann rasch wieder erholt.

Eigenartig, dachte sie, während sie köstliche Sahne aus dem Schokoladen-Éclair leckte, wie anders sich ihr Leben entwickelte als das ihrer alten Freundinnen! Sie sah Evelyn und Margaret nur noch selten. Obwohl sie davon geredet hatten, sich tolle Jobs in London zu suchen, hatten sich beide damit zufriedengegeben, in Norfolk zu bleiben. Evelyn hatte eine Ausbildung zur Bankangestellten gemacht, aber kürzlich gekündigt, um einen Landwirt zu heiraten. Margaret hatte sich mit achtzehn mit einem gut aussehenden Versicherungsvertreter in Schwierigkeiten gebracht. Er war nichts Besonderes, doch sie hatte ihn – zur offensichtlichen Erleichterung ihrer Mutter – trotzdem geheiratet. Inzwischen war sie erschöpft davon, ihren zwei lebhaften kleinen Jungen nachzulaufen; ihre Stimme war schrill geworden, und sie redete von ihrem Mann, als wäre er ein störrisches drittes Kind.

Fay wusste, dass sie mehr als das brauchte. Sie wünschte sich die Art von Liebe, die ihre Mutter für ihren Vater empfunden hatte, eine tiefe, ewige Liebe, und momentan war so etwas nicht annähernd in Sicht.

Momentan fuhr sie heim nach Little Barton, sooft sie konnte, hatte aber ein schlechtes Gewissen, weil es ihr nicht öfter möglich war. Ein- oder zweimal die Woche rief sie ihre Mutter von dem Münzfernsprecher im Erdgeschoss aus an, und obwohl Kitty sich nie beklagte, spürte Fay, wie sie immer einsamer und trauriger wurde. Die Wahrheit war, dass sich in Fays Leben neue Aussichten auftaten, die sie erkunden konnte, während ihre Mutter stagnierte, weil sie ihre geliebte Tochter nicht mehr versorgen konnte. Es war, als hätte Kitty alles nur für Fay getan und nun, da die Tochter aus dem Haus gegangen war, ihren ganzen Lebenssinn verloren.

Wenn es nur das gewesen wäre, hätte Fay Verständnis gehabt, doch da war noch etwas anderes, das wie eine Mauer zwischen ihnen stand. Schweigen. Fay spürte, dass es Dinge gab, die sie wissen musste, Dinge, die ihre Mutter ihr vielleicht erzählen wollte, es aber bisher noch nicht fertiggebracht hatte. Einmal, Anfang des letzten Sommers, hatte sie Kitty bei einem Wochenendbesuch zu Hause beim Rosenschneiden im Garten angetroffen und bestürzt gesehen, dass sie geweint hatte. Als sie sie gefragt hatte, was los sei, hatte Kitty sich mit einer müden Bewegung über die Augen gewischt. »Ich vermisse nur … oh, Fay, ich kann nicht … ach, nur so eine dumme Anwandlung«, hatte sie gemurmelt. Dann hatte sie den Gartenkorb genommen und war zum Haus zurückgegangen. »Ich muss die Rosen ins Wasser stellen, bevor der Junge zu seiner Stunde kommt«, hatte sie mit einer seltsamen, heiseren Stimme zurückgerufen.

Später am Abend, nach dem Essen, hatte Fay sie gefragt. »Was war heute Nachmittag los?«

»Ich hatte nur an deinen Vater gedacht«, antwortete Kitty: »Verstehst du, er fehlt mir immer noch.«

Als Fay ihren Mut zusammennahm und nach dem Luftangriff fragte, bei dem er umgekommen war, huschte ein schmerzlicher Ausdruck über Kittys Gesicht, gefolgt von der vertrauten ausdruckslosen Miene. Dann kratzte ihr Stuhl über den Holzboden, als sie aufstand und ihre Teller zum Becken trug, wo sie laut klappernd zu spülen begann.

»Es ist nicht fair von dir, dass du mir nichts erzählst!«, rief Fay aus und warf ihre Serviette auf den Tisch.

Kitty drehte sich um und starrte sie wütend an. »Nichts in diesem Leben ist fair. Das wirst du noch bald genug lernen, mein Mädchen.«

Fay war schockiert. Ihre Mutter fuhr sie selten so scharf an. Sie sagte nichts weiter. Beide waren sie zu bestürzt, und sie hatten einander noch nie gern wehgetan. Jede von ihnen wusste nur zu gut, dass sie nur einander hatten. Immer waren es Fay und Kitty gewesen, die zusammen musizierten, an sonnigen Tagen spontane Picknicks veranstalteten und mit aus sorgsam gehortetem Zucker Karamell- und Pfefferminzcremes kochten. Aber nun, als Erwachsene, war Fay nur allzu klar, dass ihre Mutter ihr etwas verheimlichte. Und obwohl sie einander genauso liebten wie immer, stand das Schweigen zwischen ihnen und wurde tiefer. Damit einher ging Frustration. Und bei Fay ein Gefühl, das noch viel, viel schlimmer war.

Es kostete Mut, es zuzugeben, und sie schämte sich für ihre Empfindungen, aber Fay war zornig auf ihre Mutter.

Sie tupfte die letzten Schokoladenkrümel aus der Verpackung des Éclairs auf und warf noch einmal einen Blick auf den Zettel, der auf dem Couchtisch lag. Die Nachbarin ihrer Mutter hatte sie bisher nur einmal angerufen, und Fay dachte mit einem schmerzlichen Gefühl daran zurück, was der Grund gewesen war. Sie zog ihr Portemonnaie aus der Handtasche. Am besten tat sie genau das, wovor sie sich fürchtete, und rief Mrs. Ambler an.

3. Kapitel

Norfolk

Ich möchte meine Mutter besuchen, Katherine Knox.« Fay kannte die Krankenschwester mittleren Alters mit dem misstrauischen Blick nicht, die an die Tür des St. Edda’s Hospital kam. Es war Freitagmorgen, zwei Wochen nach Gloria Amblers Anruf. »Ich habe gestern mit Dr. Russells Sekretärin gesprochen und den Termin vereinbart.«

»Ah ja, Sie sind Fay Knox, stimmt’s? Der Doktor sagte, er will zuerst kurz mit Ihnen reden.« Die Frau sprach in ein Telefon, und eine oder zwei Minuten später tauchte Dr. Russell auf, ein väterlich wirkender Mann mit ungekämmtem eisengrauen Haar. Sein offener weißer Kittel wehte und enthüllte eine stämmige Figur in einem Anzug. Er schüttelte Fays Hand mit festem Händedruck.

»Ihre Mutter sitzt heute im Park, weil es so warm ist.« Dies war Fays dritter Besuch in der Klinik, und sie hatte Dr. Russell gleich gern gemocht. Das Mitgefühl in seinen haselnussbraunen Augen hatte ihr Vertrauen erweckt. »Ich bringe Miss Knox selbst hin, Schwester«, sagte er. »Wir können uns unterwegs unterhalten.«

Zusammen mit dem Arzt ging Fay einen Flur mit hoher Decke entlang, der in einem tristen Grün gestrichen war. In regelmäßigen Abständen hingen Heizkörper an den Wänden. Sie wusste, dies war die alte geschlossene Abteilung der Klinik. Die verschlossenen Türen, die sie passierten, waren mit Sichtfenstern ausgestattet und vermittelten das Gefühl, sich in einem Gefängnis zu befinden. Sie konnte nur erraten, was hinter diesen Türen vor sich ging. Wenigstens brauchte ihre Mutter nicht in diesem Teil des Gebäudes untergebracht zu werden.

»Wie geht es Mum?«, fragte Fay.

»Sie ist ruhiger. Ich würde sagen, sie hat sich eingelebt.« Sie mussten stehen bleiben, um einem Pfleger, der einen älteren Mann in einem Rollstuhl schob, eine Tür aufzuhalten, und dann sprach der Arzt kurz mit einer Schwester, die eine ungepflegte junge Frau mit schlurfendem Gang begleitete. Keiner der Patienten, die ich hier je gesehen habe, wirkt wirklich verrückt, dachte Fay, während sie wartete, nur bedauernswert und hilflos. Es war traurig, dass sie, abgeschnitten vom Rest der Welt, in diesem kargen viktorianischen Gebäude leben mussten, aber vielleicht war es auch so eine Art sicherer Hafen. Zumindest sah es stark so aus, als würde ihre Mutter irgendwann nach Hause entlassen.

»Wie lange muss sie noch bleiben?«, fragte Fay, als sie sich wieder in Bewegung setzten.

»Das ist momentan schwer zu sagen«, meinte Dr. Russell zögernd, und Fay war enttäuscht.

Als sie Gloria Ambler zurückgerufen hatte, hatte die Frau eine traurige Geschichte zu erzählen gehabt. Eine zehnjährige Schülerin war am vorherigen Nachmittag zu ihrer üblichen Klavierstunde zu Kitty gekommen, doch auf ihr Klopfen hin hatte niemand geöffnet. Das Mädchen hatte festgestellt, dass das Schloss nicht eingeschnappt war, war hineingegangen und hatte Mrs. Knox in der Küche angetroffen, wo sie weinend am Tisch zusammengesunken war. Vor ihr hatte der Inhalt eines Röhrchens Tabletten auf der Tischplatte gelegen. Die Kleine war erschrocken geflüchtet und hatte ihre Mutter geholt, die zusammen mit Mrs. Ambler alles in die Hand genommen hatte. Dieses Mal hatte Kitty zum Glück nicht allzu viele Tabletten geschluckt, aber da es das zweiten Mal in drei Jahren war, dass so etwas vorkam, hatte der Hausarzt sie in das St. Edda’s Hospital am Stadtrand von Norwich eingewiesen, das die Einheimischen immer noch mit seinem alten Namen bezeichneten: die Irrenanstalt.

»Ihr Fortschritt verläuft langsamer, als mir lieb ist«, fuhr der Arzt fort.

»Oh«, sagte Fay betrübt. »Ich hatte gehofft …«

»Ich glaube, hier hat sich etwas über viele Jahre angestaut«, erklärte Dr. Russell weiter. »Da können wir nicht erwarten, dass über Nacht ein Wunder geschieht.«

»Nein, aber trotzdem … Doktor, darf ich Sie um einen Rat bitten? Sie wissen ja, dass ich am Montag auf Tournee gehen soll – meinen Sie, ich sollte fahren?«

»Wie lange, sagten Sie noch, werden Sie fort sein?«

»Eine Woche. Wir fahren Montagmorgen in aller Frühe und kommen am darauffolgenden Sonntagnachmittag nach Hause.« Sie erklärte ihm, dass sie in Paris Konzerte geben würden und was für eine berufliche Chance das für sie bedeuten könnte.

»Klingt wunderbar, Fay, und um ehrlich zu sein, finde ich, Sie sollten fahren. Im Moment ist es sehr unwahrscheinlich, dass Ihrer Mutter ein größerer Abstand zwischen ihren Besuchen auffällt.«

»Arme Mummy!« Fay seufzte. »Ich habe nachgedacht. Vielleicht sollte ich wieder ganz nach Norfolk ziehen. Dann könnte ich mich um sie kümmern.«

»Und Ihre Musik aufgeben?« Der Arzt ging langsamer und musterte sie mit besorgter Miene. »Persönlich würde ich das für einen schrecklichen Fehler halten. Wenn ich dabei mitzureden hätte – was natürlich nicht der Fall ist –, würde ich es Ihnen sogar verbieten. Was würde es Ihnen nützen, auf das Leben zu verzichten, das vor Ihnen liegt? Sie sind noch so jung, und wir sollten in der Lage sein, Ihrer Mutter über diese Schwierigkeiten hinwegzuhelfen, ohne dabei Ihre Zukunft zu opfern. Ich weiß, dass Sie praktisch keine Familienangehörigen haben, doch Ihre Mutter hat Freundinnen in Ihrem Dorf, glaube ich?«

»Oh ja, viele. Und viele von ihnen sind sehr freundlich gewesen.« Sie dachte an Mrs. Ambler und die Pfarrersfrau – Evelyns Mutter –, die beide alles für Kitty tun würden. Allerdings spürte sie, dass andere sie mieden, und sorgte sich wegen der Auswirkungen der Krankheit – denn so nannte es der Arzt, eine Krankheit – auf die Arbeit ihrer Mutter.

»Also tun Sie einstweilen nichts Unüberlegtes. Und was die einwöchige Reise angeht … Ihre Mutter freut sich zwar über Ihre Besuche, doch ihr Zeitgefühl ist nicht immer ganz zuverlässig. Leider eine Nebenwirkung der Medikamente. Jedenfalls klingt es so, als würden Sie Ihren nächsten Besuch nur um ein paar Tage verschieben, daher wäre mein Rat, auf jeden Fall nach Paris zu fahren. Hier ist sie ausgezeichnet versorgt.«

»Oh, daran zweifle ich auch gar nicht«, sagte Fay. Sie fühlte sich erleichtert, obwohl sie immer noch ein schlechtes Gewissen hatte. »Danke.«

Sie erreichten eine schwere Metalltür, die Dr. Russell aufschloss und hinter ihnen wieder verschloss. Jetzt befanden sie sich in einem neueren, weniger abschreckenden Teil des Gebäudes. »Vielleicht sollten wir hier kurz anhalten«, sagte er.

Er zog sie zu einer Bank unter einem der hohen Fenster. Obwohl es vergittert war, hatte man von hier aus einen angenehmen Blick über das Gelände. Warmer Sonnenschein fiel hindurch, und bald stieg aus der Tüte, die sie ihrer Mutter mitgebracht hatte, frischer Orangenduft auf.

»Ich war froh, dass Sie um ein Treffen mit mir gebeten haben«, sagte Dr. Russell und sah sie auf seine väterliche Art an, »denn da ist etwas, worüber ich mich mit Ihnen beraten wollte.« Kurz unterbrach er sich. »Ich glaube, es gibt etwas Wichtiges, das Ihre Mutter mir verschweigt, und ich weiß nicht, worum es dabei geht. Ich hatte gehofft, Sie könnten mich aufklären.«

Fay überlegte einen Moment lang. »Nein, Herr Doktor, es tut mir leid, aber das kann ich nicht. Meine Mutter … Ich glaube, dass es vieles gibt, was sie mir nie erzählt hat. Über meinen Vater und meine frühe Kindheit.«

Dr. Russell rieb sich stirnrunzelnd das Kinn und überlegte kurz. »Vielleicht könnten Sie wenigstens einen kleinen Punkt für mich erhellen. Kennen Sie eine Frau namens Jean?«

»Eine Frau? Nein, keine Frau. Wahrscheinlich meint sie Gene mit G, eine Abkürzung für Eugene. Er war mein Vater.«

»Ah, das leuchtet in dem Zusammenhang vollkommen ein. Danke.«

»Was hat sie über ihn erzählt?«, fragte Fay hoffnungsvoll.

»Ich fürchte, darüber darf ich Ihnen keine Auskunft geben.«

»Oh, natürlich nicht.« Sie war enttäuscht.

Erneut brachen sie auf, und der Arzt begleitete Fay bis zu einem von hohen Mauern umgebenen Park. Dort gingen mehrere Patientinnen, von zwei Schwestern beaufsichtigt, in der Sonne spazieren oder saßen ruhig da. Sofort zog eine einsame Gestalt, die auf der anderen Seite des Gartens in der Nähe eines knospenden Magnolienbaumes auf einem Stuhl saß, Fays Blick an. Ihre Mutter. Sie hatte Fay noch nicht gesehen, hatte die Arme im Schoß verschränkt und den Kopf gesenkt, als wäre sie bekümmert. Fays Herz zog sich vor Mitleid zusammen.

»Ich verabschiede mich hier von Ihnen«, sagte Dr. Russell leise. »Ich bin mir sicher, dass eine der Schwestern sie hinausbringen wird, wenn Sie so weit sind.« Fay nahm die Hand, die er ihr bot. »Ich hoffe sehr, dass Ihre Tournee gut verläuft. Und machen Sie sich bitte keine Sorgen.«

»Das fällt schwer, aber danke, Herr Doktor«, sagte Fay. Als sie durch den lichterfüllten Park ging, warf sie einen Blick zurück und sah, dass er sie mit nachdenklicher Miene beobachtete.

»Mummy?«

»Fay, Schatz!« Kitty hob den Kopf und lächelte. In ihren Augen sprang ein lebhafter Funke auf. »Was für eine schöne Überraschung«, sagte sie, als Fay sich bückte, um sie zu küssen. »Wusste ich, dass du kommst?«

»Ja, ich habe es dir am Sonntag erzählt.« Dann hatte der Arzt also recht damit, dass ihre Mutter das Zeitgefühl verloren hatte. Fay zog sich einen zweiten Stuhl heran, setzte sich neben sie und nahm ihre Hand. »Du siehst besser aus«, log sie und musterte sie aufmerksam. Tatsächlich wirkte das Gesicht ihrer Mutter abgespannt, und die Haut um ihre Augen war verquollen. »Wie geht es dir heute?«

»Besser, weil du da bist.« Dann verflog Kittys aufgesetzte Munterkeit, und als sie sich jetzt auf dem Stuhl zurücklehnte, sah sie müde und plötzlich älter aus als eine Frau in den Vierzigern.

»Ich habe dir Orangen mitgebracht«, erklärte Fay und gab ihr die Papiertüte. »Ich weiß ja, wie gern du sie magst.«

»Was für eine Köstlichkeit! Danke, Schatz«, sagte ihre Mutter und hielt die Tüte auf dem Schoß, ohne hineinzusehen. »Das Essen, das sie uns hier vorsetzen, ist abscheulich. Ich habe bestimmt ordentlich zugenommen.«

Ihre Mutter sah nicht schwerer aus, ihre Konturen wirkten nur irgendwie verschwommen, obwohl sie immer noch hübsch war. Ihr normalerweise lockiges Haar hing schlaff und traurig herab, aber wenigstens war es gebürstet, und sie trug sogar einen Hauch von dem Lippenstift, den Mrs. Ambler ihr letzte Woche gebracht hatte. Das machte Fay Hoffnung. Wenn ihre Mutter sich um ihr Äußeres kümmerte, musste sie doch auf dem Weg der Besserung sein.

»Bist du da, um mich nach Hause zu holen?« Kitty klang verwirrt, und erneut wurden Fays Hoffnungen zunichtegemacht.

»Nein«, antwortete sie sanft. »Aber bestimmt ist es bald so weit. Erst musst du dich richtig erholen.« Fay hatte nur eine sehr vage Vorstellung von der Behandlung, die ihre Mutter erhielt. So freundlich Dr. Russell auch war, er hatte ihr sehr wenig verraten, und sie war zu unerfahren, um zu wissen, welche Fragen sie stellen sollte. Einstweilen reichte es, dass Kitty sicher untergebracht war und Fay sie regelmäßig besuchen konnte. Wenn sie hier war, bemerkte sie sehr selten, dass andere Patienten Besuch hatten, was eigenartig war. Durften ihre Verwandten nicht herkommen, oder wollten sie nicht?

Fay blieb fast eine Stunde bei ihrer Mutter und versuchte, mit verschiedenen Themen ihre Aufmerksamkeit zu erwecken, darunter die berühmte Launenhaftigkeit von Colin Maxwell, dem Dirigenten des Orchesters, und den anzüglichen Geschichten ihrer Mitbewohnerin Lois über das Leben in der Werbeagentur. Doch die ganze Zeit über ging sie der wirklich wichtigen Nachricht aus dem Weg, nämlich ihrer Reise. Nach einer Weile bemerkte sie allerdings, dass Kitty nicht wirklich zuhörte. Stattdessen sah sie mit leerem Blick in den Garten hinein und hing grüblerisch ihren eigenen Gedanken nach. Der Arzt hatte recht: Etwas trieb sie um.

»Was ist los, Mummy?«

Ihre Mutter schaute sie nun direkt an, und Fay sah den Schmerz in ihren Augen. Sie wartete ab und hoffte, dass Kitty über das sprechen würde, was sie auf dem Herzen hatte. Kittys Lippen öffneten sich, als wollte sie reden – und dann senkte sie stattdessen den Kopf und zupfte an einem losen Faden an ihrem Rock.

»Mum?«, sagte Fay noch einmal, und als ihre Mutter aufsah, wirkte ihr Blick flehend. Trotzdem sagte sie immer noch nichts. »Mum, ich hasse es, dich so zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass es meine Schuld ist. Weil ich weggezogen bin.«

»Wie kann das deine Schuld sein?«, flüsterte ihre Mutter. »Ich habe mir immer für dich gewünscht, dass du Erfolg mit deiner Musik hast. Du liebst sie doch so.«

»Ja, aber dadurch musste ich dich auch allein lassen. Wir haben doch gute Zeiten zusammen gehabt, nicht wahr? Weißt du noch, wie wir früher immer Tage veranstaltet haben, an denen wir alles umgekehrt gemacht haben?«