Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

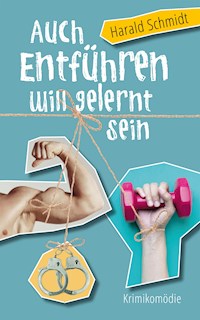

Alfred Reimann, dreiunddreißig, Single, gut aussehend, Jungfrau. Bis heute lief das Leben des liebenswerten Finanzbeamten und seiner Teddydame Bienchen in geordneten Bahnen. Noch weiß er nicht, dass sich dieser Zustand mit dem Einzug der süßen Nachbarin Verena ändern wird. Ein glücklicher Umstand führt sie zusammen. Seine Mutter ist davon alles andere als begeistert, denn in ihren Augen wollen junge Frauen wie Verena nur das Eine. Und dieses Chaos wird sie zu verhindern wissen! Mithilfe von Verena und dem kauzigen Pfarrer Hollerberg stolpert Alfred in das eine oder andere Abenteuer. Ob er auf den Reisen sein Glück findet, bleibt abzuwarten ... Ein rasanter Liebesroman mit dem gewissen Schmunzelfaktor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 275

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

1. Kapitel

Dieser Tag und ich ... keine gute Basis für eine bleibende Freundschaft. Nichts deutete darauf hin, dass sich mein ruhiges Leben von Grund auf ändern sollte. Mama hatte mir schon seit frühester Jugend eingebläut, dass unnötige Hektik direkt nach dem Erwachen den gesamten Tagesablauf vorherbestimmen würde, und ich mit einer entsprechenden Ruhe und Zurückhaltung sogar einem Infarkt wirksam vorbeugen könnte.

Vorsichtig öffnete ich ein Auge, um befriedigt festzustellen, dass mein Biorhythmus exakt wie ein voreingestelltes Uhrwerk funktionierte. Perfekt, es war sechs Minuten vor Sieben. Mit dem Zweiten registrierte ich, dass sonnenangereichertes Tageslicht durch die Schlitze der Jalousie drang. Der erwachende Morgen begrüßte mich, den unermüdlich werkelnden Angestellten der örtlichen Finanzbehörde, auch heute mit all seiner Pracht. Genüsslich gähnend reckte ich die steifen Glieder. Meine Fingerspitzen berührten das samtweiche Fell der besten, allerdings auch einzigen Freundin. Bienchen, die Plüschbärin, saß wie immer am Kopfende, denn sie hatte sich zur Aufgabe gemacht, in der Nacht den Schlaf ihres Herrn und Gebieters zu bewachen.

Nach dem obligatorischen dicken Kuss auf ihr Schnäuzchen hockte ich mich abwartend auf die Bettkante. Mama hatte davor gewarnt, mich allzu schnell zu erheben. Sie meinte, dass mein Blut schließlich Zeit benötigt, um sich gleichmäßig im Körper zu verteilen ... zumindest so ähnlich. Den geübten Slalom um das Bügelbrett am Bettende und die Schuhberge im Dielenbereich schaffte ich unfallfrei, das war reine Routine. Mit noch halbgeschlossenen Augen tastete ich vorsichtig nach dem Toilettendeckel. Die Blase wurde, begleitet von einem erlösenden Aaah, vom übermächtigen Druck befreit. Als ausgebildeter Sitzpinkler konnte ich Urinspritzer in der Toilettenumgebung vermeiden, die so manche Ehefrau sicher zur Weißglut trieben. Mama hatte mich einmal stehend erwischt, was dazu führte, dass sie mich das Bad wischen ließ ... eine ganze Woche lang.

Geschickt bückte ich mich unter dem vorstehenden Kleiderhaken der Garderobe durch und erreichte ohne Blessuren die Küche. Der Geruch abgestandener Essensreste, die in Töpfen und auf Tellern dem möglichen Reinigungsprozedere entgegensahen, schlug mir entgegen. Jahrelanges Training der Nasenschleimhäute erstickte den aufkommenden Würgereiz im Keim.

Während ich mein Müsli löffelte, das am heutigen Tag einen hohen Nussanteil enthielt, ließ ich den neuen Tag im Geiste ablaufen. Für den Vormittag hatte ich mir Freistunden genommen, um dringende, private Angelegenheiten zu erledigen. Dienstbeginn war also erst um dreizehn Uhr. Heute Morgen war Stufe eins der Körperpflege angesagt, zu der unter anderem das Zurückschneiden der Fußnägel und der Augenbrauen anstand. Danach Geld von der Bank holen, Blumen kaufen und nach der Arbeit das Traum-Finale: Abendessen mit Verena. Ich musste nicht lange nachdenken ... nein, es war mein erstes Date.

Als sie sich gestern einen kleinen Prüf-Schraubendreher auslieh, überraschte sie mich mit der Einladung. Sie ließ sich nicht dazu überreden, die Serienschaltung der Dielenbeleuchtung einem ausgebildeten Elektriker zu überlassen. Ich konnte mich nicht anbieten, da für mich das Arbeiten am Stromnetz mit Todessehnsucht gleichzusetzen war. Aber solche Kleinigkeiten erledigte Frau selbst, war ihre Devise ... Hochachtung. Die Zaubermaus Verena wohnte seit zwei Wochen eine Etage unter mir. Seitdem saß ich des Öfteren in der Küche und starrte auf den Fußboden, so als könnte ich durch die Decke sehen. Im Geiste sah ich sie genau unter mir sitzen, das Gemüsemesser geschickt über die festkochende Grata-Kartoffel führend, und vergnügt Wolle Petrys Erfolgshit Der Himmel brennt summend.

Bisher hatte ich nie den Mut gefunden, sie anzusprechen, obwohl sie mich stets freundlich grüßte. Solange ich denken konnte, hatte sich Mama alle Mühe gegeben, mich vor diesen berechnenden, jungen Biestern zu warnen. Sie hätten es immer nur auf das Eine abgesehen. Weitere Erklärungen blieb sie mir nach dieser Feststellung schuldig. Ihren Rat hatte ich in den letzten dreiunddreißig Jahren konsequent beherzigt. Grundsätzlich war ich damit bisher gut gefahren. Die Enttäuschungen, von denen meine Arbeitskollegen häufig am Mittagstisch berichteten, waren mir bis heute erspart geblieben. Meinen Tagesablauf wollte ich nicht fremdbestimmen lassen. Mein Leben lief perfekt. Ja, wenn da nicht ...

Verena fiel einfach vom Himmel. Engelgleich war sie neben dem Möbelwagen aufgetaucht und hatte mich allein durch ihr Lächeln in eine andere Galaxie geschleudert. Nach dem Zusammenprall wurde meine gestotterte Entschuldigung von einer noch nie vorgekommenen Körperstarre begleitet. Ich hätte mich dafür ohrfeigen können, weil ich sie den Inhalt der heruntergefallenen Einkaufstüte selbst aufheben ließ. War es das, wovon Kollegen in den Pausen immer wieder berichteten? Waren das alles Hormone, die sich plötzlich im Körper verteilten, wie eine ansteckende Krankheit ... ein gefährlicher Virus? Wenn ja, war es zumindest nicht unangenehm. Mama könnte sich ja auch dieses eine Mal getäuscht haben. Sie hatte schließlich auch immer behauptet, dass Frauen viel sparsamer seien als Männer. Die Behauptung stand nur solange, bis ich abends, nach einer feucht-fröhlichen Geselligkeit, die Tür zum Bad mit ihrem Schuhschrank verwechselte. Sie versuchte, die immense Anzahl an Pumps damit zu erklären, dass sie lediglich die Grundausstattung einer verheirateten Frau ihr Eigen nannte. Ich hatte nie gefragt, wie Papa das mit seinem Gehalt hat finanzieren können.

Beim Einzug half ich Verena, die schwere Bodenvase in die Wohnung zu tragen. Da geschah es zum ersten Mal. Als sie sich mit diesem besonderen Lächeln und dem flüchtigen Wangenkuss bei mir bedankte, rebellierte mein Bauch. Da war etwas durcheinander geraten, es flatterte eine Armee von ... ja, es mussten Schmetterlinge sein, da war ich mir sicher. Fortan tauchte Verena wieder und wieder vor meinem geistigen Auge auf. Sie schob sich immer öfter vor Mamas strenges Gesicht, was ich als absolut positiv einstufte. Ich hätte dieses Wesen aus dem Gedächtnis zeichnen können.

Mein absoluter Hit ab diesem so bedeutenden Tag wurde Living next Door to Alice. Smokie vergötterte ich schon immer, jetzt bekam Chris Norman die Seligsprechung. Allein die Existenz dieser Frau stellte mein gewohntes Leben komplett auf den Kopf. Das Fell der Teddydame Bienchen hatte den Geruch meines neuen Rasierwassers nun ebenfalls angenommen, was sie jedoch mit stoischer Ruhe tolerierte. Schließlich ging es ja um das Wohl und das Glück ihres Papas. Das Chaos in der Zweieinhalb-Raum-Wohnung war überschaubarer geworden, sogar die Bettwäsche wurde jetzt schon rein prophylaktisch alle drei Wochen gewechselt. Es tauchten plötzlich Tätigkeiten auf der To Do-Liste der Hausarbeiten auf, die zuvor von mir sträflich vernachlässigt wurden. Die Umräumarbeiten bedeuteten allerdings für mich als Gewohnheitstier eine komplette Neuorientierung in der Wohnung. Vieles befand sich nicht mehr an dem angestammten Platz. Das Unterbewusstsein, sogar die motorischen Bewegungsabläufe, erfuhren ein komplettes Reset.

Für mich wäre mein folgendes Leben wohl anders verlaufen, wenn ich, wie gewohnt, die Gummimatte beim Duschen in die Wanne gelegt hätte. Als ich das Versäumnis bemerkte, war es bereits zu spät. Unheilig lieferte den aktuellen Ohrwurm Geboren um zu leben, der mich zu Bewegungen verleitete, die ausschließlich für trockenen, stumpfen Untergrund geeignet waren. Meine angeborene Motorik war mit diesen Tanzeinlagen völlig überfordert, die Wanne außerdem zu glatt. Das dumpfe Geräusch der aufschlagenden Stirn auf dem Wannenrand bildete den Abschluss einer ungewollten Pirouette, die mindestens die Traumnote neun auf der Wertungsskala erlangt hätte. Da es unter der Stadt Essen häufiger zu Stolleneinbrüchen kam, störte sich auch jetzt niemand im Haus an den Erschütterungen, die nach kurzer Zeit wieder verebbten. Als ich nach wenigen Sekunden das Bewusstsein wiedererlangte, orientierte ich mich in dem beigegekachelten Badezimmer neu. Da ich den Ellenbogen während meiner kurzzeitigen, geistigen Abwesenheit auf den Auslauf gedrückt hielt, hatte sich das Wasser schon einige Zentimeter aufgestaut. Mit einem zufriedenen Gluckern nahm es nun den gewohnten Weg und ich wälzte mich über die Wannenkante auf die Badematte, die meinen Aufprall wohlwollend abfederte. Die starke Blutung versuchte ich, mit einem Handtuch zu stoppen. Allein die Vorstellung, bereits hektoliterweise dieses wichtigen Lebenssaftes verloren zu haben, brachte mich an den Rand einer erneuten Ohnmacht. Der verspätete Schrei zerriss zwar die Stille des Bades, befreite mich aber auch von der eingetretenen Angststarre.

Vor dem Spiegel betrachtete ich den angerichteten Schaden genauer. Gut, ich konnte mein lockiges Deckhaar in die Stirn ziehen, damit die Wunde verstecken ... aber das war auf Dauer auch keine Lösung. Meine braunen Augen wirkten heute nicht so klar und selbstsicher, wie ich es gewohnt war. Ich gewann sogar den Eindruck, dass ich durch die abnormale Schonhaltung geschrumpft wirkte. Mama war immer so stolz darauf, wenn sie meine einhundertneunzig Zentimeter Größe vor Bekannten als Wertemaßstab anführte. Sie meinte, dass große Männer viel erfolgreicher durchs Leben gingen, mehr Türen für sie offenstanden. Nun denn, sie mochte damit recht gehabt haben, denn das hiesige Finanzamt, in dem ich tätig war, hatte wirklich ein imposantes Portal.

»Fuck, wie sieht das denn aus? So kann ich mich doch nirgendwo sehen lassen. Verdammt, verdammt.«

Ich mochte mich ja täuschen. Aber dieses Grinsen in Bienchens Gesicht war vorher weniger intensiv und nicht derart spöttisch. Zur Strafe drehte ich das Plüschtier mit dem Gesicht zur Wand und marschierte gespielt beleidigt zum Erste-Hilfe-Kasten. Nachdem ich die Varianten Nähen und Tackern ausgeklammert hatte, richtete sich mein Blick auf den Zwei-Komponenten-Kleber. Jedoch der beißende Geruch des Lösungsmittels ließ mich auch diese Methode als ungeeignet einstufen. Schlichtes Pflaster musste in diesem Fall genügen. Solange es sich bei Krankheiten nicht um die gefürchtete und todbringende Männergrippe handelte, vermied ich konsequent den Besuch einer Arztpraxis. Das sollte sich in diesem speziellen Fall rächen.

Obwohl ich mich vorsorglich mit drei Schmerztabletten in eine Zwischenwelt gedopt hatte, brummte der Schädel immer noch. Das Mountainbike wurde sorgfältig draußen angekettet, denn man konnte heute nicht vorsichtig genug sein. Das Pflaster, das der Fahrtwind unbemerkt gelöst hatte und jetzt unschuldig eingeklemmt am Schutzblech zappelte, bemerkte ich dabei nicht. Dass die Platzwunde wieder Blut nachsickern ließ und mir als Rinnsal über die Wange auf das Sakko tropfte, entging mir ebenfalls. Mit sicheren Schritten näherte ich mich dem Bankschalter und sah mich einer zierlichen Angestellten gegenüber, die fasziniert auf meine Verwundung starrte. Erst als ich damit begann, mit meinen Fingerspitzen auf die Theke zu trommeln, nahm die freundliche Dame, die sich mit ihrem Namensschild als Viola Schönborn zu erkennen gab, auch vom Rest ihres Kunden Notiz.

»Das muss doch sehr schmerzhaft sein, Sie hätten das verbinden lassen sollen. Mein Gott, ist das geschwollen, und das viele Blut. Ist das gerade erst passiert? Sie sollten damit besser zum ...«

Mir fehlte jegliches Verständnis dafür, dass ein bloßes Kopfpflaster dermaßen viel Aufmerksamkeit und Entsetzen hervorrufen konnte. Ich fuhr mir über die Wange und sprang erschrocken zurück, als ich plötzlich das viele Blut auf dem Handrücken bemerkte, das ich nun durch das Wischen über das gesamte Gesicht verteilt hatte. Frau Schönborn nahm sich zu meinem Entsetzen eine unplanmäßige Auszeit, indem sie die Pupillen nach oben verdrehte und im Zeitlupentempo hinter der Theke verschwand. Mein Helfersyndrom ließ mich über den Tresen in den inneren Bankbereich springen. In dem Augenblick, als ich die Wange der verkrümmt daliegenden Dame tätschelte, bannte mich der panische Aufschrei einer ihrer Kolleginnen. Der Ruf durchschnitt die gewohnt verhaltene Stille des gesamten Raumes und sorgte für unterschiedlichste Reaktionen.

»Ein Überfall, Hilfe, ein Überfall. Er hat sie umgebracht, ruft die Polizei! Das viele Blut, oh Gott. Er hat bestimmt eine Bombe. Wo bleibt die Polizei?«

Im Kundenbereich hatte sich eine Menschentraube gebildet, die einen respektvollen Abstand zum Tatort einhielt. Erste Hände reckten sich zum Schalterhimmel, Augenpaare weiteten sich vor Entsetzen, um sich dann furchtsam wieder zu schließen. Die Totenstille wurde nur von einzelnen, still gemurmelten Gebeten unterbrochen. Nervenzehrende Ruhe beherrschte das grausame Szenario. Jedem der anwesenden Opfer wurde wohl in Sekundenschnelle bewusst, dass es genau sie getroffen hatte, obwohl es doch tausende andere Bankfilialen im Lande gab. Nein, das Schicksal hatte sie dazu bestimmt, von der Bombe eines Wahnsinnigen zerfetzt zu werden. Die Entschlossenheit in meinem blutüberströmten Gesicht zeigte ihnen, dass ich nicht beabsichtigte, mich von meinem schrecklichen Vorhaben abhalten zu lassen. Ihrer aller Leben hing an einem seidenen Faden, den ich in Händen hielt. Köpfe reckten sich, um zu verfolgen, wie ich mein lebloses Opfer sogar ins Gesicht schlug und schüttelte.

Langsam erhob ich mich und fuhr mit meinen blutverschmierten Händen durch die Haare. Jede meiner Bewegungen wurde mit angstgeweiteten Augen von denjenigen verfolgt, deren Neugierde dennoch die Oberhand gewonnen hatte. Kunden, die sich in einer Ecke zusammengedrückt hatten, starrten angsterfüllt herüber und versuchten, den Nachbarn als Schutzschild zu nutzen. Der jungen Frau, die schreiend zur Tür lief, folgte sofort ein ganzer Pulk unter lautem Rufen und Drängeln. Sie fielen übereinander und blockierten so die Drehtür. Das Chaos nahm erst ein Ende, als bei Einzelnen wieder etwas wie Vernunft einsetzte, und sie damit begannen, den Rückzug anzutreten. Sie versammelten sich wieder in der Ecke. Lediglich die junge Frau, die den Anfang gemacht hatte, drückte sich ein Tuch auf eine Platzwunde und schleppte sich stöhnend durch die Drehtür. Als sie die ersehnte Freiheit erreicht hatte, richtete sich die Aufmerksamkeit wieder auf mich, den blutüberströmt dastehenden Bankräuber.

»Die Frau hier ... diese Frau ist ohnmächtig ... ein Arzt, wir brauchen einen Arzt. Kann jetzt mal endlich Hilfe geholt werden?«

Ich blickte fassungslos durch die Schalterhalle. Niemand rührte sich, die Hände zeigten weiterhin zur Decke. Allein die Angst verlieh ihnen ungeahnte Ausdauer.

»Verdammt, holt doch Hilfe. Die Frau kann nicht so liegen bleiben. Warum gafft Ihr alle so?«

Auch mit meinem zweiten Appell hatte ich kein Glück. Die Bankangestellten waren von einer mysteriösen Starre erfasst worden, die in ein erlösendes Stöhnen überging, als draußen schwach ein Martinshorn die langersehnte Polizei ankündigte.

»Na endlich«, entfuhr es mir, bevor ich mich wieder um Frau Schönborn bemühte.

»Hier spricht die Polizei. Das Gebäude ist umstellt, eine Flucht unmöglich. Sie haben keine Chance. Werfen Sie die Waffen weg und kommen Sie mit erhobenen Händen heraus!«

Ich blickte kurz über den Tresenrand.

»Wo bleibt der Sani, verdammt? Holen Sie den Arzt rein. Die Frau muss versorgt werden.«

Ratlose Blicke wanderten durch die Schar der verängstigt dastehenden Menschen. Niemand wagte, auch nur einen Schritt zu tun.

»Welche Forderungen haben Sie? Lassen Sie die Geiseln frei und ich verspreche, dass Sie einen fairen Prozess erhalten werden. Doch zuerst die Geiseln ... einzeln.«

Das Megafon war meilenweit zu hören. Aus der Gruppe der Angestellten löste sich eine Frau, die mir mit vorgestreckten Armen und ängstlich geweiteten Augen entgegenstolperte. Ihr stark gewölbter Bauch ließ nur eine Vermutung zu. Bittend, mit Todesangst in den Augen, faltete sie die Hände und fiel vor mir auf die Knie.

»Bitte, zeigen Sie doch Erbarmen, ich bin alleinerziehend und habe drei kleine Kinder, die zuhause warten. Lassen Sie mich gehen, ich bitte Sie. Der Herr wird es vergelten.«

Diese pure Verzweiflung in den Augen der Frau war beängstigend.

»Warum sollte ich etwas dagegen haben, dass Sie Ihre Kinder aufsuchen? Hauen Sie doch einfach ab. Aber halt ... wenn Sie draußen sind, versuchen Sie, einen Arzt zu erwischen. Er soll sofort reinkommen.«

Ungläubig sah sie sich in der Filiale um und schlich langsam, rückwärts gehend, zum Ausgang. Wie unter einem Nackenschlag fuhr sie zusammen, als sie von meiner freundlichen Bitte eingeholt wurde.

»Verdammt, beeilen Sie sich doch, Sie Blindschleiche! Der Frau geht es nicht gut.«

Mit wenigen Schritten stürzte sie nun zur Tür und fiel den wartenden, schwer bewaffneten Polizisten mit einem befreienden Schrei in die Arme. Von beiden Seiten wurde sie ergriffen und eilig, in geduckter Haltung, fortgeführt. Ein Beamter meldete in sein Telefon.

»Der Täter hat eine schwangere Geisel freigelassen. Wir warten weiter am Eingang.«

Die Ohrfeige der schwangeren Geisel musste er in voller Härte einstecken.

»Sie unverschämter Kerl. Das wird noch ein Nachspiel bei Ihrer vorgesetzten Stelle haben. Es kann nicht jeder aussehen wie Twiggy. Heben Sie Ihre billigen Machosprüche für den Stammtisch heute Abend auf.«

2. Kapitel

»Kann mal endlich jemand den Mann verbinden? Die Stirnwunde muss dringend versorgt werden. Die Bankkunden und die Angestellten sind ja bereits ausreichend betreut. Und haltet mir bitte die Pressefuzzis da draußen vom Leib.«

Kommissar Kretschmer stand wild gestikulierend, mit hochrotem Gesicht neben mir. Zuvor hatten mich hereinstürmende Männer des Einsatzkommandos bewegungsunfähig auf einem Stuhl fixiert. Ein Uniformierter, der bei mir starke Assoziationen zu Darth Vader weckte, hielt eisern die Hand an der Waffe, als vermutete er einen Fluchtversuch der festgesetzten Bestie. Ich, der überwältigte Bankräuber, folgte fassungslos dem Treiben in der Filiale. Der Schock lähmte immer noch meine Gliedmaßen, ein Zittern durchlief in Wellen meinen Körper. Kretschmer versuchte verzweifelt, das Chaos zu ordnen. Mit Genugtuung registrierte er das Heraneilen eines Sanis.

Das lange, gelockte Haar fiel diesem Engel der Verletzten weit über den Kragen seiner roten Uniformweste. Die blondierte Strähne, die er sich an der rechten Hälfte hatte einarbeiten lassen, fiel ihm über das Auge. Immer wieder versuchte er, diese durch kräftiges Pusten aus dem Gesichtsfeld zu entfernen.

Meine Aufmerksamkeit wurde endgültig geweckt, als zwei strahlendblaue Augen in meinem Blickfeld auftauchten und eine sanfte Stimme mir zuraunte: »Das kriegen wir schon wieder hin. Alles wird wieder gut, mein Lieber.«

Mit einem Tupfer rieb mir der jungenhaft wirkende Sani vorsichtig ein Desinfektionsmittel über die klaffende Wunde, bevor er seinem Rucksack einen Wundverband entnahm. Der Schmerz verzerrte mein Gesicht, eine Träne löste sich aus dem Auge und zog eine helle Bahn durch das getrocknete Blut. Mitleid erfasste das Gesicht meines Retters und seine Hand fuhr sanft durch mein Haar. Irritiert von der ungewöhnlichen Fürsorge zogen sich meine Gesäßmuskeln reflexartig zusammen, als ich auch noch sein tröstendes Flöten direkt neben meinem Ohr vernahm.

»Das ist halb so schlimm. Bodo wünscht dir alles Liebe.«

Stocksteif saß ich auf meinem Stuhl und verharrte in Schockstarre. Die Atmung setzte erst wieder ein, als sich Bodo mit einem vielsagenden Augenaufschlag und schwingenden Hüften zurückzog. Immer mehr verhärtete sich bei mir die Vermutung, dass ich später auf der Rückseite des Pflasters die private Telefonnummer dieses Helden vorfinden würde.

Meine rechte Hüfte schmerzte noch, auf die ein Beamter das Knie gestützt hatte, während sein Kollege mir die Arme auf den Rücken riss. Noch nie war ich von fremder Hand an Stellen berührt worden, die ehemals nur Mama anfassen durfte. Vermuteten die Polizisten etwa zwischen meinen Hoden eine Bombe oder eine zweite Waffe? Mit steigender Unruhe beobachtete ich die Menschen, die ihre Foto- und Filmkameras auf mich gerichtet hatten und unentwegt Aufnahmen schossen. Polizeibeamte versuchten vergeblich, sie von der Tür zu drängen. Wie Schmeißfliegen klebten sie an den Scheiben und kämpften mit aller Kraft um die besten Plätze. Sanitäter bemühten sich um Besucher und Angestellte, die immer noch unter dem Einfluss meines vermeintlich durchgeführten Raubversuches standen. In ihnen machte sich allmählich die Erkenntnis breit, dass sie nur um Haaresbreite dem sicheren Tod entronnen waren. Ab und zu erreichte mich ein hasserfüllter Blick, während sie befragt wurden. Smartphones blitzten bei den befreiten Geiseln auf, die das brutale Gesicht des Geiselnehmers für immer auf ihre Festplatte bannen wollten. Facebookfreunde würden sich vor Grauen schütteln, wenn sie diese Bilder zugepostet bekamen. Ich war dabei ... habe dem Killer direkt in die Augen sehen müssen.

Allmählich beruhigte sich die Szene und die Spurensicherung beendete ihre Arbeit. Die gestressten Geiseln wurden zur weiteren psychologischen Betreuung auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Zwei bullige, vermummte Beamte führten mich zum Einsatzfahrzeug. Mit eiserner Hand drängten sie dabei die Scharen von Schaulustigen und Journalisten zur Seite. Endlich hatten sie die Gelegenheit, die so oft vor dem Spiegel trainierte Bodyguard-Pose vor der Presse darzubieten. Einige von Ihnen werden bedauert haben, dass sie ihre entschlossenen Bruce Willis-Mienen hinter schwarzen Strumpfmasken verstecken mussten. Wie aggressive Schlangenleiber schnellten Mikrofone und Diktiergeräte vor meinem Gesicht hoch, während die Fragen auf mich einprasselten.

»Hätten Sie Geiseln getötet? Was hat Sie zur Tat verleitet? Sind Sie verheiratet? War das ihre erste Bank? Wofür brauchten Sie das Geld? Haben Sie die Bombe selbst gebaut? Wann ist die IS an Sie herangetreten? Woher kommen Sie?«

Ich hatte keine Möglichkeit, auf die Fragen einzugehen, da mich die Polizisten brutal auf den Rücksitz des Passats schoben. Die Tür schloss sich und ich vernahm nur noch ein undeutliches Gemurmel, das hinter den getönten Scheiben zurückblieb. Ich hätte mir niemals vorstellen können, wie wohltuend und meditativ die Stille auf dem Rücksitz eines Polizeiwagens sein konnte. Der Wagen bahnte sich langsam einen Weg durch die Menschenmenge und hielt erst vor dem imposanten Portal des Polizeipräsidiums.

Die bedrückend schlichte Ausstattung des Raumes, die nur aus einem Tisch und vier Stühlen bestand, bereitete mir Unbehagen. In allen vier Ecken des Zimmers lauerten Kameras, die, elektronischen Voyeuren gleich, auf den Tisch ausgerichtet waren. Aus der Tischplatte ragten zwei Mikrofone, deren LCD-Leuchten unablässig blinkten. Das viel diskutierte Thema der totalen Videoüberwachung erfuhr hier eine ganz besondere Bedeutung und Brisanz. Besonders beeindruckend war jedoch die große Scheibe, in der ich deutlich mein Spiegelbild erkennen konnte. Aus Tatort-Sendungen, von denen ich keine ausließ, wusste ich, dass sich dahinter die Kriminalbeamten aufhielten, die mich permanent beobachteten und einschätzten.

Es wurde meiner Meinung nach langsam Zeit zur Aufklärung, dass man mich für ›Vorsicht Kamera oder Verstehen Sie Spaß‹ hinters Licht geführt hatte. So richtig lustig fand ich das schon seit geraumer Zeit nicht mehr, und mein Vorgesetzter würde darüber auch nicht allzu lange lachen können. Weiter ließ man mich warten, sodass ich die Zeit nutzte, mir Gedanken über mein Äußeres zu machen. Gerne hätte ich mir die dunkle Locke aus der Stirn geschoben, die mir über das rechte Auge gefallen war. Die mit Handschellen an den Tisch fixierten Hände wussten das zu verhindern. Für mich reifte augenblicklich der Vorsatz, dass diese Lockenpracht, die mir im Kindesalter häufig ein ist der nicht süß einbrachte, einer zeitgemäßen Kurzfrisur weichen musste. Ein Mann meines Alters, der immerhin der Konfektionsgröße von Einhundertzweiundfünfzig entwachsen war, sollte sich endlich anpassen. Gut, dass Mama mich in diesem Zustand nicht sehen konnte. Ich hätte mich dann allerdings auch ungern in der Haut der angeblichen Kriminalbeamten befunden.

Die aufschwingende Tür holte mich brutal aus meinen Gedanken und ließ mich heftig zusammenfahren. Die dürre Gestalt von Kommissar Kretschmer, so hatte er sich in der Bank vorgestellt, erschien in Begleitung eines mürrisch dreinblickenden Endfünfzigers. Kretschmer forderte den bulligen Polizeibeamten auf, der sich als dritter in den Raum geschoben hatte, mir die Handschellen abzunehmen. Wortlos setzten sich die beiden mir gegenüber und musterten ihren Gefangenen mit ausdruckslosen Gesichtern. Ich war nicht gewillt, vor laufenden Kameras den Angsthasen zu spielen, und setzte mein coolstes Lächeln auf.

»Mein Name ist Kommissar Kretschmer, das ist mein Kollege Hammer. Bevor wir mit der Vernehmung beginnen, bestätigen Sie bitte, dass Sie bei der Festnahme über Ihre Rechte aufgeklärt wurden und auf einen Rechtsbeistand verzichten.«

Ich nickte und wartete auf weitere Fragen.

»Bitte sagen Sie deutlich ja. Unser Gespräch wird aufgezeichnet.«

So allmählich machte sich Verärgerung bei mir breit und ich fragte mich, wie weit diese Farce noch vorangetrieben werden sollte.

»Ja, ich verzichte. Aber so langsam kann ich diesem Quatsch nichts Lustiges mehr abgewinnen. Ich müsste schon längst im Amt sein. Ich sollte dort unbedingt Bescheid geben, warum ich nicht kommen kann. Wo kann ich telefonieren?«

»Sie können telefonieren, wenn wir hier fertig sind. Also fangen wir an. Wie heißen Sie und wo wohnen Sie?«

Die angeblichen Kommissare wollten also ihre Rolle bis zum bitteren Ende weiterspielen. Nun ja, dann wollte ich kein Spielverderber sein.

»Mein Name ist Alfred Reimann, wohne in der Korbacher Straße 119 in Essen und lebe dort alleine mit meinem Bären. Bin übrigens dreiunddreißig Jahre alt, arbeite beim Finanzamt West, trenne meinen Müll ordnungsgemäß und sammel Modellautos. Kann ich den Herren noch weitere Auskünfte geben? Kleidergröße, Essgewohnheiten, Lieblingsparfüm?«

Ich zeigte mein freundlichstes Lächeln, das mir zu diesem Zeitpunkt möglich war und sah von einem zum anderen. Unbeeindruckt von diesem Vortrag machten die Beamten Notizen und Kretschmer fuhr fort.

»Sie scheinen sich Ihrer ernsten Lage nicht bewusst zu sein. Ich rate Ihnen dazu, hier nicht den Clown zu spielen, sondern zu kooperieren. Ein Raubüberfall ist kein Kavaliersdelikt, das mit Sozialstunden ausgeglichen werden kann. Der Haftrichter wird von ihrer Großkotzigkeit genauso wenig beeindruckt sein, wie wir. Also fangen wir die Sache anders an. Was hat Sie auf die grandiose Idee gebracht, einfach mal so in eine Bank zu marschieren und einen Überfall zu versuchen?«

Es dämmerte mir allmählich, dass es sich hier nicht um eine Fernsehaufzeichnung handelte, sondern tatsächlich die irrige Annahme bestand, ich hätte diese Bank ausrauben wollen. Wenn es um Verhörpraktiken ging, brachte ich, wie bereits gesagt, große Erfahrung mit. Schließlich versäumte ich kaum einen Krimi, der im Fernsehen gesendet wurde. Ich beschloss, keine mich eventuell belastenden Aussagen mehr in dieser Sache zu machen, und blickte selbstsicher in die wasserblauen Augen Kretschmers.

»Wenn Sie wirklich der Meinung sind, dass ich versucht haben soll, unbewaffnet von einer Bank Geld zu erpressen, so beweisen Sie mir das. In meinen Augen nennt man das, was ich getan habe, Erste Hilfe und nicht Bankraub. Und jetzt, meine Herren, möchte ich von meinem Recht Gebrauch machen und telefonieren. Ich möchte meine Mama anrufen, da ihr Freund Anwalt ist. Er wird dafür sorgen, dass ich ganz schnell wieder auf freiem Fuß bin. Ich gehe allerdings davon aus, dass Sie mich sowieso hier nicht festhalten werden, da mir keine strafbare Handlung nachgewiesen werden kann. Kann ich jetzt bitte meine persönlichen Sachen zurückhaben, damit ich hier verschwinden kann?«

Die beiden Kommissare verständigten sich mit einem Blick und verließen für wenige Minuten den Raum. Kretschmer erschien Minuten später wieder alleine vor dem Tisch, an dem ich wartete. Der Kommissar stützte beide Hände auf die Tischplatte und beugte sich tief hinab. Ich konnte nicht verhindern, dass mir der schlechte Atem des Ermittlers unangenehm entgegenschlug. Die Knoblauchzehe, die gestern Abend seinem Essen beigemischt war, hatte wohl das Haltbarkeitsdatum um Monate überschritten und faulte weiter zwischen seinen Zähnen. Jeden Augenblick rechnete ich damit, dass Kretschmer eine Fünfundvierziger Magnum auf die Tischplatte donnerte. Sein Dirty-Harry-Blick war wohl dafür gedacht, mein Blut erstarren zu lassen.

»Wir können Ihnen im Augenblick noch nicht beweisen, dass Sie den Überfall tatsächlich durchziehen wollten. Ich persönlich glaube lediglich, dass nicht alles planmäßig ablief. Aber auf das Eine können Sie sich verlassen. Ich werde keine Ruhe geben, bis ich Ihnen das nachweisen kann. Sie täuschen mich nicht mit Ihrem unschuldigen Dackelblick, dafür mache ich den Job schon viel zu lange. Ich beobachte Sie ab jetzt ... werde Ihr Schatten sein. Nichts, was Sie in Zukunft tun, selbst was Sie denken, wird mir verborgen bleiben. Eines Tages habe ich Sie an den Eiern, das verspreche ich Ihnen. Und jetzt gehen Sie mir aus den Augen. Und grüßen Sie Ihre Mama von mir.«

Die Menschenmenge hatte sich längst aufgelöst, als ich mein Mountainbike aus dem Fahrradständer holte, nachdem ich diesmal am Bankautomaten Bargeld gezogen hatte. In dem Augenblick, als ich mich auf mein Bike schwingen wollte, erschienen in der Drehtür mehrere Bankangestellte, die Feierabend machen wollten. Als wären sie vor eine Wand gelaufen, stoppten die ersten beiden Männer abrupt und sorgten dafür, dass die Drehtür den folgenden Kolleginnen in den Rücken schlug. Lähmende Stille lag über der Szene. Nur die einsetzenden Schimpfkanonaden der in der Drehtür festsitzenden Kollegen schallten durch den Eingangsbereich. Sie konnten ja nicht ahnen, dass der eiskalte Räuber an den Tatort zurückgekehrt war. Entsetzen verzerrte die Gesichter der Mitarbeiter in der vordersten Reihe. Erst als ich mich mit einem freundlichen Schönen Feierabend verabschiedete und um die Ecke des Häuserblocks verschwand, redeten sie alle wild durcheinander.

Eines würde für sie wohl zum Thema werden. Das deutsche Rechtssystem war derart lückenhaft, dass Straftäter schon Stunden nach ihrer Tat wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Die Bedrohung durch diese Bestie bestand also weiterhin. Diesem Umstand würde man bei der nächsten Bundestagswahl Rechnung tragen.

Müde schleppte ich mein Bike die Treppen hoch und öffnete die drei Schlösser, die ich an meiner Eingangstür angebracht hatte. Es nervte mich schon das eine oder andere Mal, da es besonders hinderlich war, wenn ich die Arme voller Einkaufstüten hatte. Man konnte sich aber niemals genug gegen dieses Einbrecherpack schützen. Ich ließ mich in den Sessel fallen und schloss für einen Augenblick die Lider. Wie ein Film liefen die Ereignisse des Tages vor meinen Augen ab. Erst spät hörte ich das Telefon, das dank der eingestellten Vibration wie ein Irrwisch auf der Tischplatte tanzte.

»Oh Gott, Alfred, was hast du getan? Wer hat dich dazu gezwungen? Du musst der Polizei die Namen geben. Sie werden ... nein, sie müssen dir glauben, dass du dazu gezwungen wurdest. Klaus wird dir helfen, der holt dich da raus ... Aber warte mal, wieso bist du zuhause? Hat man dich doch wieder auf freien Fuß gesetzt? Jetzt sag doch auch mal was.«

Genau das brauchte ich derzeit nicht, um wieder klar denken zu können. Mama war immer so besorgt und sah in allem eine Gefahr für mich.

»Mama, woher hast du davon ...?«

»Woher ich das weiß? Schatz, du läufst seit Stunden auf jedem Nachrichtensender. Die haben dich mit deinem blutverschmierten Gesicht in Großaufnahme gezeigt. Wieso hast du dich verletzt, oder hat dich die Polizei so zugerichtet. Na, denen wird Klaus mal richtig einheizen. Soll ich vorbeikommen? Brauchst du Hilfe? Warum hast du mich nicht sofort angerufen?«

Entnervt hielt ich den Hörer weit weg vom Ohr und verdrehte die Augen. Eine warmgelaufene Elke Reimann war nicht zu stoppen.

»Mama ... Mama ... ich habe mich nur im Bad gestoßen. Mama? Hörst du mir zu? Hast du mich überhaupt verstanden? Im Bad ... ich habe mir die Stirn im Badezimmer gestoßen. Mir ist nur das Pflaster weggeflogen, als ich zur Bank fuhr. Deshalb sah es so schlimm aus. Mit einem Bankraub habe ich nichts zu tun, wirklich nicht. Warum sollte ich auch eine Bank ausrauben? Hätte ich dann mit dem Fahrrad flüchten sollen? Ich habe nicht einmal eine Fahrradtasche für das Geld. Mama ...?«

Ich wurde das Gefühl nicht los, dass sie mir gar nicht zuhörte, denn sie diskutierte im Hintergrund mit Klaus, der ihr scheinbar gerade die Rechtslage erörterte.

»Mama, ich lege jetzt auf, ich muss noch ...«

Als jegliche Reaktion ausblieb, drückte ich sie weg und warf mich entnervt auf das Sofa. Mit dem Gesicht berührte ich meine pelzige Freundin, die ich spontan in die Arme riss und fest an mich drückte.

»Bienchen, stell dir einmal vor, was mir heute passiert ist.«

3. Kapitel

Als sich der Fernseher einschaltete, wurde mir erst bewusst, dass es achtzehn Uhr war. Ich hatte das Gerät so programmiert, weil ich meine tägliche Lieblings-Quizsendung mit Pilawa auf keinen Fall versäumen wollte. Gleichzeitig schoss es mir durch den Kopf, dass Verena mich um neunzehn Uhr eingeladen hatte. Das war unmöglich zu schaffen. Immer noch klebten Blutreste in meinem Gesicht, ich roch wie ein läufiger Fuchsrüde zur Ranzzeit und ich musste noch ein frisches Hemd bügeln. Verzweifelt blickte ich mich im Raum um und dachte mit Grauen daran, dass ich wieder die geflieste Schreckenskammer aufsuchen musste. Vorsichtig schnüffelte ich an dem grünen T-Shirt von gestern, das vielleicht noch einen Abend seinen Dienst tun könnte, ohne dass Verätzungen im Schleimhautbereich zu befürchten waren. Das Zauberwort hieß in solchen Fällen ›Febreze‹, das mir schon des Öfteren eine Hilfe in ähnlichen Situationen war.

»Scheiße!«

Meine gesamte Verzweiflung steckte in diesem Ausruf.

»Ich habe die Blumen vergessen ... Blumen müssen her. Fuck. Die Geschäfte schliessen doch gerade und zur Tanke schaffe ich das nicht mehr.«

Verzweifelt richtete sich mein Blick auf Bienchen, die jedoch teilnahmslos, immer noch eingeschnappt, in eine andere Richtung sah. Sollte noch einer behaupten, Plüschtiere wären zu Gefühlen nicht fähig. Resigniert ließ ich die Schultern fallen und schlich ins Bad. Für mich war dieser Tag nun endgültig gelaufen. Es glich jetzt einem besonderen Ritual, als ich die Gummimatte in der Mitte der Wanne andrückte und vorsichtig den Ort der Verdammnis betrat. Während das Wasser meinen Körper von unangenehmen Duftstoffen befreite, ging ich in Gedanken die Ausreden durch, die ich Verena präsentieren könnte.

»Auf die Minute pünktlich, ganz toll. Ist die Pflanze etwa für mich? Schon immer wollte ich eine ›Yucca elephantipes‹ besitzen, eine meiner Lieblings-Topfpflanzen. Danke Alfred. Komm doch rein, bin fast fertig mit den Vorbereitungen.«

Freudig erregt nahm Verena mir die Yucca-Palme ab, die ich liebevoll in die Mittwoch-Ausgabe des Stadtanzeigers gewickelt hatte. Sie drückte mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange, was bei mir augenblicklich innere Panikattacken hervorrief, aber auch die Produktion von Glückshormonen ankurbelte.

»Ein raffiniertes Parfum, riecht sehr frisch. Gefällt mir. Mal nicht so der übliche herbe Machogeruch der Nobelhersteller, schön blumig ... hat allerdings auch einen etwas femininen Touch. Setz dich schon an den Tisch. Essen kommt gleich.«

Meine Befürchtungen, dass mein Febreze-Duft voll daneben liegen könnte, bestätigten sich nicht, dem Himmel sei Dank. Allerdings blieb bei mir ein Restzweifel, ob sie sich vielleicht einen Spaß mit mir erlaubte. Egal, der köstliche Geruch des Essens überdeckte alles.

»Kann ich dir noch irgendwie beim Zubereiten helfen? Mach ich gerne.«

Ich schwebte auf Wolke sieben und sah diesem Traumwesen sehnsüchtig hinterher, das grazil zwischen Elektroherd und Küchenschrank hin und her schwebte. Gleichzeitig ging mir die Frage durch den Kopf, wie Verena es geschafft haben mochte, ihren Body in diese Jeans zu zwängen. Das war keine Hose, das waren zwei vernähte Ventilgummis. Auf halbem Wege stoppte sie und drehte sich langsam um. Ihre Stirn zeigte Falten, die Rückschlüsse darauf zuließen, dass sie ein Problem beschäftigte.

»Was ist mit deiner Stirn passiert? Gestern hattest du die Verletzung noch nicht. Sieht ja gefährlich aus.«