Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Marie Geisler

- Sprache: Deutsch

Kielholen – ein packender Küstenkrimi, der in die Abgründe der menschlichen Seele blickt. Marie hört Streichquartette, und Marie malt. Die Hauptkommissarin des LKA hat einen Sinn für das Schöne. Einerseits. Andererseits schreckt sie auch vor einer Blutgrätsche nicht zurück. Nicht auf dem Fußballplatz und nicht im Job. Aus dem Ruhrgebiet in ihre norddeutsche Heimat zurückgekehrt, bekommt sie es mit einem pikanten Fall zu tun: Bauer und Bordellbetreiber Helge Meermann wird tot in einer Grube auf seinem Acker gefunden. Und Marie stößt auf ein Motiv, so alt wie die Menschheit: Gier. Kielholen ist ein temporeicher Krimi mit norddeutschem Lokalkolorit und Roadmovie-Flair. Ermittlerin Marie überzeugt als starke, unangepasste Frau, die auf Konventionen pfeift und statt Dienstwagen VW-Bus fährt. Wer einen spannenden Krimi mit hohem Unterhaltungswert sucht, ist hier genau richtig.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 399

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Arnd Rüskamp ist am südlichen Rand des Ruhrgebietes am Baldeneysee geboren. Er hat Publizistik studiert, war Reporter und Moderator, Soldat und Biker, Autor und Verleger. Heute ist er noch immer in den Medien tätig, hat aber erkannt, dass sein berufliches Glück zwischen zwei Buchdeckeln liegt. Dort schafft er für sich und seine Leser/-innen Grenzerfahrungen zwischen Fiktion und Realität. Er lebt im Ruhrgebiet und in seiner Wahlheimat zwischen Schlei und Ostsee und ist Mitglied im SYNDIKAT.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2017 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

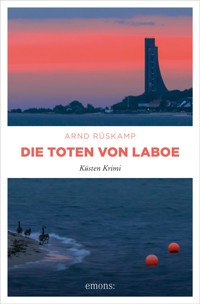

Umschlagmotiv: mauritius images/Westend61/Achim Sass

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, Tobias Doetsch

Lektorat: Hilla Czinczoll

eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-241-0

Küsten Krimi

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Für Claudia, Anne und Katja

Bedrängt, bedrückt.Beengt, verrückt.

Verrückt zu werden,wäre leicht.

Die Liebe hält dagegen.Reicht.

»Als Kriminalrat Holm das EMO erfand« – Prolog

Kriminaloberkommissarin Marie Geisler wurde im Oktober 2009 Mutter eines gesunden Sohnes. Kriminalrat Dr. Holm verdrehte die Augen, als Marie Geisler Elternzeit beantragte. Ein Serientäter trieb damals sein Unwesen in Schleswig-Holstein. Er brauchte jeden Mann, und vor allem brauchte er seine beste Frau.

Die Verhandlungen über Weiterbeschäftigung drehten sich um Teilzeit und Homeoffice. Kriminalrat Dr. Holm verwendete mehrfach das Wort »ausnahmsweise«. Marie Geisler schüttelte mehrfach den Kopf. Es war früher Abend, und die Sonne fiel aus südwestlicher Richtung in den Raum. Kriminalrat Dr. Holm kniff die Augen zusammen und sah schemenhaft die blauen Krane von Thyssen Krupp jenseits der Kieler Förde, als er eine Idee hatte.

»In einem Wohnmobil könnten Sie den Lütten mitnehmen und stillen und wickeln.«

»Einverstanden.« Mehr sagte Kriminaloberkommissarin Marie Geisler nicht.

Ihr Sohn Karl war inzwischen sieben Jahre alt. Das Wohnmobil auch. Sie hatte es auf den Namen »EMO«, kurz für Ermittlungsmobil, getauft und pflegte es alle zwei Wochen in einer der Waschboxen im Cleanpark Eckernförde.

Wie immer

Marie Geisler hatte in der Eckernförder Grillstation wie immer »doppelt Mayonnaise« bestellt. Die Gabel schob sie zur Seite, griff mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand nach einem goldbraun frittierten Kartoffelstäbchen, tunkte es in die weiße Verführung, machte eine halbe Umdrehung und führte das Ergebnis der Übung zum geöffneten Mund. Sie hielt kurz inne und sog die Duftkombination aus heißem Fett, Kartoffel, Essig und Ei tief in die Nase. So viel Zeit musste sein. Mit Appetit aß sie, was sie wohlig an ihre Jugend im Ruhrgebiet erinnerte. Pommes Currywurst im Ruhrstadion, in der Halbzeitpause mit Grönemeyer im Ohr. Die A 40, die Heimat des blechernen Lindwurms, des Pulsschlags im Revier, keine fünfhundert Meter entfernt.

Gegenüber der Grillstation – die Ostsee, Heimat des Fernwehs an Tagen der Wehmut, nur tausend Meter Luftlinie entfernt – reckte auf dem Dach der Waschboxen jetzt eine Möwe den Hals in den blauen Himmel und schrie. Marie warf ein Kartoffelstäbchen auf den Rasenstreifen, der die Außenterrasse der Grillstation mit der Waschanlage verband. Dass man das nicht tun sollte, wusste sie. Aber zu teilen lag ihr im Blut. Die Möwe reagierte sofort, breitete ihre Flügel aus und landete neben der leichten Beute, ohne die Umgebung aus den Augen zu lassen. Sie war gut vorbereitet und schlug im richtigen Moment zu, ohne zu zögern. Wie ein guter Stürmer, dachte Marie.

Sie trank einen Schluck Malzbier, dachte an ihren Vater, der jetzt die Mannschaft in Sprockhövel trainierte, einen Aufsteiger in die Regionalliga. Seit einem Jahr war er Rentner, besuchte seine Frau jeden Tag auf dem Friedhof. In ihrem Herzen lagen sie ganz dicht beieinander, ihre Lieben.

Sie wischte sich den Mund ab, stand auf und brachte Teller, Besteck und Leergut zurück. Sie nickte der Chefin hinter der Theke zu, dann stand sie wieder unter dem weiten Himmel des Nordens und hatte, wie stets nach der zu großen Portion, dieses Gefühl zwischen Sättigung und Platzen. Sie strich sich über den eigentlich flachen, jetzt aber leicht gewölbten Bauch, verschob die Sonnenbrille aus den kurzen blonden Haaren auf die Nase und richtete ihren Blick auf das EMO.

Das Ermittlungsmobil war ein VW T4 California, Baujahr 2003, in unauffälligem Graublau. Seit sieben Jahren war er Marie Geislers Dienstwagen, er war ihr Vernehmungsraum, ihre Asservatenkammer und, bis Karl in den Kindergarten gekommen war, auch mobiler Spiel-, Schlaf- und Wickelplatz gewesen. Vor seinem Einsatz in Diensten des LKA war der Bus von Drogenkurieren gefahren worden. Etwaige technische Problemchen führte Marie auf diese traurige Kindheit des EMOs zurück.

Sie schob EMOs Lieblings-CD von Rolf Zuckowski in den Schacht des nachträglich eingebauten CD-Wechslers. Lieder wie »Stups, der kleine Osterhase« und »Auf der Mauer, auf der Lauer« erklangen, und insgeheim glaubte Marie an die heilenden Kräfte der Musik. Karl hatten die Lieder jedenfalls immer beruhigt oder fröhlich gemacht. Je nachdem.

Den Wagen hatte Marie vor ihrer Fastfood-Einlage dampfgestrahlt. Der Innenraum war noch okay. Die letzten Wochen waren überraschenderweise trocken gewesen, und sie hatte nur in Kiel zu tun gehabt. Keine Fahrten über Wirtschaftswege. Gut gelaunt schwang sie sich daher hinters Steuer. Sie freute sich auf ein freies Wochenende. Ihr Mann war gestern Abend zu einem Ärztekongress in Hannover aufgebrochen, und Karl hatte sich bei ihren Schwiegereltern in Maasholm einquartiert. In deren kleiner Pension war immer was los, und vor allem hoffte Karl stets, sein Opa Uwe würde vielleicht mit dem Rettungskreuzer rausmüssen und ihn mitnehmen.

Auf dem Beifahrersitz lag ein Sixpack Astra, in anderthalb Stunden war Anstoß. Vorletzter Spieltag. Als sie von der Rendsburger Straße in den Wulfsteert abbog, erschien das heimische Sofa in Schleswig vor ihrem geistigen Auge. Im Kreisverkehr an der Schule am Noor sang sie bereits die Hymne des VfL Bochum: »… dein Grubengold haaaat uns wieder hochgeholt, du Blume im Revier.« Noch bevor sie zum Refrain ansetzen konnte, klingelte ihr Handy, ihr gutes altes Nokia 6310i. Mit modernen Smartphones hatte sie es nicht so.

In Ermangelung einer Freisprecheinrichtung fuhr sie rechts ran und nahm den Anruf entgegen, nachdem sie den Motor abgestellt hatte. Eins nach dem anderen. Multitasking war eine Lüge.

»Holm«, meldete sich ihr Vorgesetzter. »Ich muss Ihnen leider das freie Wochenende versauen. Leichenfund zwischen Kochendorf und Fleckeby. Der Kollege aus Eckernförde ist erkrankt. Ein Streifenwagen steht auf der B 76 an der Einmündung Schwansenweg, die bringen Sie hin. Tut mir leid. Wo sind Sie?«

»Bin in zehn Minuten dort, liegt auf meinem Nachhauseweg. Immerhin quasi vor der Haustür und nicht wieder irgendwo in Nordfriesland.«

»Dankbarkeit und Demut. Gibt’s ja viel zu selten in dieser schlechten Welt. Sie halten mich auf dem Laufenden, bitte.«

Kriminalrat Dr. Holm legte auf und Marie das Handy auf den Beifahrersitz. Gleich neben das Sixpack. Sie stieg aus und ging auf dem Noorwanderweg zum Windebyer Noor hinunter.

Die Natur war üppig, Knospen platzten, Pollen flogen, überall waren Vögel damit beschäftigt, hungrige Schnäbel zu stopfen, und nur sechs oder sieben Kilometer von hier entfernt war ein Mensch gestorben. Vermutlich gewaltsam, sonst riefe man sie nicht. Ein unnatürlicher Tod. So nannte man das. Marie glaubte, dass auch der gewaltsam herbeigeführte Tod in gewisser Weise ein natürlicher Tod war. Alles, was nötig war, um einen anderen Menschen zu töten, trug nach ihrer Erfahrung jeder in sich.

»Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.« So stand es im Strafgesetzbuch. Marie Geisler hatte viele Mörder kennengelernt, und nicht wenige hatte sie verstanden. Sie hatte die Taten bis auf wenige Ausnahmen verabscheut, aber die Täter und deren Motive waren ihr nie unnatürlich vorgekommen. So waren die Menschen eben. Grausam. Die andere Seite der Medaille. Man musste nur genau hinschauen, und man musste in sich selbst hineinhören.

Zurück im Bus wählte sie Edvard Griegs Streichquartett Nr. 1 g-Moll op. 27. Sobald sie einen Fall bearbeitete, hörte sie klassische Musik. Streichquartette. Ausschließlich.

Wer andern eine Grube gräbt

Wie Dr. Holm gesagt hatte, wartete auf dem Bankett des Schwansenwegs ein Streifenwagen. Der Kollege deutlich jenseits der fünfzig stand an der geöffneten Fahrertür, die linke Hand in den Rücken gestützt.

»Bauchmuskeln«, murmelte Marie, »starke Bauchmuskeln, dann gehen die Rückenschmerzen weg.« Sie bog rechts ab, umrundete die kleine Verkehrsinsel und hielt hinter dem Streifenwagen. Der Kollege kam ihr entgegen.

»Moin. Frau Geisler?«

Marie nickte. »Jo.«

Der Polizeihauptmeister nickte seinerseits und ging zurück zum Auto.

Beide fädelten sich in den Wochenendverkehr auf der B 76 Richtung Schleswig ein. Rechts glitzerten die kurzen Wellen auf der Schlei. Der Wind hatte aufgefrischt. Kitesurfer auf der Großen Breite. Das Allegro unterstrich die Dynamik, mit der sich die Segel am Himmel bewegten. Wenige hundert Meter weiter bremste der Streifenwagen und bog links in den Mühlenweg ab.

Nur einen Steinwurf jenseits der Bundesstraße sah Marie Flatterband, einen weißen Transporter. Die Kriminaltechniker waren also schon eingetroffen. Sie nutzte eine unbefestigte Einbuchtung auf der linken Straßenseite und parkte das EMO. Sie angelte nach ihrer Jacke, verstaute das Handy, kontrollierte, ob sie ihre Siebensachen dabeihatte, und stieg aus.

Der Polizeihauptmeister, der seinen Passat direkt vor dem Flatterband abgestellt hatte, näherte sich ihr. Sein linkes Bein beugte er kaum. Lendenwirbel blockiert, tippte Marie. Muskulatur verspannt. Als er sie ansah, versuchte er ein freundliches Lächeln. Zuvor war das Gesicht schmerzverzerrt gewesen.

»Rücken?«, fragte sie.

Er zuckte resigniert mit den Schultern.

»Physiotherapie. Dann Training der Rumpfmuskulatur. Regelmäßig.«

Er brummte und deutete Richtung Wiese.

Links des Mühlenwegs erstreckte sich eine weitläufige, flache Feuchtwiese. Eine Senke nahe der Schlei. Binsen, Sumpfdotterblumen, Wiesenschaumkraut, soweit Marie das erkennen konnte. Vereinzelte Bäume weiter hinten, wo das Gelände leicht nach Osten hin anstieg. Giersch säumte weiß blühend die Straße.

Sie gingen nebeneinander. Er links, sie rechts.

»Marie Geisler«, sagte sie und streckte ihm die Hand entgegen.

»Gregor Sachse«, sagte er und führte zwei Finger an seine Dienstmütze. Ihre Hand hatte er nicht gesehen, konzentrierte sich auf Unebenheiten.

»Ich kann Ihnen einen Physiotherapeuten empfehlen«, versuchte sie es noch einmal.

Wieder brummte er nur.

Marie streifte Handschuhe über.

»Gleich hier hinter dem Knick«, knurrte Sachse.

Sie stapften durch die Wiese, gelangten an die Ecke des L-förmigen Knicks, der an zwei Seiten das kleine Gehöft umschloss, und dann sah Marie vier Gestalten in blauen Overalls, die über einer Grube einen Pavillon errichtet hatten. Marie blieb stehen. Gregor Sachse machte noch einen gequälten Schritt und blickte sie irritiert an.

»Wolln wir nicht?«

»Ich schaue.«

»Sie schaut«, sagte Sachse zu sich selbst und ging weiter.

Marie sah, wie ein Mitarbeiter der Kriminaltechnik fotografierte, die Kamera auf einem Stativ. Es blitzte in kurzen Abständen. Er musste Dutzende, wenn nicht Hunderte von Fotos aufgenommen haben. Eine Kollegin war damit beschäftigt, Fußspuren auszugießen. Das schadete ja nie. Ein dritter Kollege sicherte eine Leiter, die man als Brücke in die Grube bugsiert hatte.

Die Grube war nicht ganz zwei Meter tief, schätzte Marie, die nun näher gekommen war. Vielleicht zwei Meter lang und ebenso breit. So groß wie ihr Ehebett. Über die Assoziation wunderte sie sich selbst. Sie nahm Blickkontakt mit der Fußspuren sichernden Kollegin auf.

»Moin. Hier außen um mich rum, bitte. Wir haben Spuren, die über den Acker führen, Straßenschuhe Größe 44. Also ungefähr. Und kleinere Abdrücke, sehr kleine Abdrücke. Vielleicht Schuhgröße 36. Dürfte eine Frau sein. Ich tippe auf Sneaker. Und Gummistiefel oder Galoschen. Die Abdrücke scheinen aber deutlich älter zu sein. Etwa Größe 41 bis 44. Ich kann nicht sagen, ob Mann oder Frau. Die Schuhe des Toten, die Straßenschuhe, die habe ich noch nicht mit den Spuren abgeglichen. Könnte passen. Die Rechtsmedizinerin ist noch in der Grube. Da konnte ich bisher nicht rein. Also, das wäre zu eng.«

Marie hob beschwichtigend die Hand. »Holen Sie mal Luft. Wo LKA draufsteht, ist ja nicht immer TNT drin. Machen Sie Ihren Job, und gut. Den Bericht bekomme ich ja dann.«

Sie ging hinter dem Rücken der Kollegin vorbei, trat an die Grube heran und zog ihre Kladde aus der Jackentasche. »Schleibook« hatte sie ihre erste Kladde vor sieben Jahren getauft und dieses Wort auf den Umschlag jeder neuen Kladde gekritzelt.

»Herr Sachse, was wissen Sie?«

Gregor Sachse richtete sich auf, ächzte kaum hörbar und schob die Dienstmütze ein paarmal vor und zurück. Dann sprach er Richtung Grube.

»Helge Meermann, siebenundfünfzig, unverheiratet, kinderlos, früher mal Landwirt, dann hat er ein Bordell in der Nähe von Flensburg eröffnet, das Land hier hinter seinem Haus ist verpachtet, arm ist der nicht, war der nicht. Seine Mutter lebt noch. Pflegeheim in Stexwig.«

Marie lächelte Sachse an. Der hatte die Grube fest im Blick. »Herr Sachse?«

»Gefunden hat ihn eine Nachbarin, als sie mit dem Hund hier längs ging. Vor anderthalb Stunden hat sie uns angerufen.«

»Wo ist die Frau, wie heißt sie?«

Sachse blätterte seinen Block um. »Mechtild Schäffler, Mühlenweg 24. Sie musste weg. Dialyse. Um achtzehn Uhr ist sie wieder da.«

»Kannten Sie Helge Meermann?«

»Den kannte jeder. ›Bauer Böse‹, haben die Kinder gesagt. Dem weint keiner eine Träne nach.«

»Warum nicht?«

Gregor Sachse nahm die Mütze ab, bewegte den Oberkörper um die eigene Achse, holte mehrfach Luft, sagte aber nichts.

»Herr Sachse.«

»Meermann war ein Arschloch. Ein Arschloch in feinem Zwirn. Nachbarn anscheißen, Kinder verjagen und Frauen ausbeuten.« Er wischte sich Schweiß von der Stirn. »Ich sag da lieber nichts weiter zu. Fragen Sie sich mal durch, dann wissen Sie Bescheid.«

»Bonbon?«, fragte Marie und hielt Sachse eine Tüte mit Himbeerbonbons aus Hinrichs Bonbonkocherei in Eckernförde hin. Er nahm sich eins aus der Cellophantüte.

»Noch jemand ein Bonbon? Die sind echt lecker.«

Höflich ablehnendes Gemurmel der Kollegen.

»Wozu diese Grube? Dahinten habe ich noch eine gesehen.«

»Bodenexploration«, sagte Sachse.

»Kanal?«

Gregor Sachse nickte.

»Kanal?«, fragte die Rechtsmedizinerin auf der Leiterbrücke und drehte den Kopf nach links oben.

»Schlei-Förde-Kanal«, antwortete Marie. »Das müssen Sie doch gehört haben.«

»Ich bin aussem Sauerland und erst seit drei Wochen in Kiel.«

»Marie Geisler«, sagte Marie und hob die Hand.

»Ele Korthaus«, stellte sich die Rechtsmedizinerin vor. »Wozu denn ein Kanal? Wasser habt ihr hier doch wirklich genug.«

Marie hockte sich neben die Grube. »Tourismus. Ist ’ne große Sache. Sechs Kilometer Kanal zwischen Fleckeby und dem Windebyer Noor. Da können Wassersportler dann eine Runde drehen. Durch den Kanal, durchs Noor, raus in die Eckernförder Bucht und bei Maasholm wieder rein in die Schlei. Oder andersrum. Achtzig Kilometer. Ferienhäuser und Gastronomie am Kanal. Da geht’s um Arbeitsplätze, Investitionen, Steuereinnahmen. Abermillionen.«

Sachse war neben sie getreten. »Und Helge Meermann wollte sein Land nicht verkaufen. Vierhundert Meter fehlen den Planern. Meermann hat gepokert.«

Marie stand wieder auf. »Sie kennen sich aus, Herr Sachse.«

»Ich wohne hier.«

»Wo?«

»Anderthalb Kilometer Richtung Schleswig. Hinter der Apotheke.«

»Wir setzen uns morgen mal auf einen Kaffee zusammen. Wie haben Sie Dienst?«

»Früh.«

»Neun Uhr? Schleswig oder Busdorf?«

»Busdorf.«

»Frau Korthaus, sind Sie so weit? Ich würde mir den Toten jetzt gern mal ansehen.«

Ele Korthaus, die immer noch auf der Leiterbrücke lag, nur dreißig Zentimeter über dem Toten, drehte sich auf die Seite. »Fertig nicht, aber ich kann hier nicht mehr liegen. Die Sprossen schneiden vielleicht ein.«

Sie kam umständlich ins Sitzen, stellte einen Fuß auf die Leiter und reichte die Hand dem Kollegen, der sie hochzog. Lehm bröckelte vom Rand und rutschte in die Grube, Wasser spritzte, einige Tropfen landeten in Helge Meermanns Gesicht, in seinem geöffneten Mund.

Ele Korthaus stand jetzt neben Marie und zog den Mundschutz runter. Ihr Gesicht war gerötet, die Haut glänzte vor Schweiß. Sie streckte die Arme, dehnte den Nacken und setzte sich dann auf eine der beiden Alukisten, in denen die Ausrüstung der Kriminaltechniker verstaut war.

»Haben Sie denn nix dabei? Die anderen Kollegen kommen meist mit Tablet oder Notebook.«

»Hab ich nicht. Ich habe das hier.« Marie hielt ihre Kladde hoch. »Die tut es auch. Nein, die tut es besser. Ich nehme wahr, ich denke, kombiniere und ziehe Schlüsse. Da arbeiten alle Sinne auf Hochtouren. Mir scheint es nicht klug, sich dabei von einer Maschine ablenken zu lassen. Digitale Dummheiten. Ich habe, was ich brauche. Meine Siebensachen habe ich immer am Mann.« Sie schlug auf die Taschen ihrer Jacke.

»Siebensachen?« Ele Korthaus klang interessiert.

»Kladde, Bleistift, Leatherman, Lupe, Handschuhe, Plastikbeutel.«

»Das sind sechs.«

»Zwei Handschuhe. Das macht sieben.« Marie lächelte. Ele Korthaus lächelte zurück.

»Ich hätte jetzt gern eine Viertelstunde Ruhe.« Marie stellte sich Helge Meermann zu Füßen, schlug ihre Kladde auf, zog einen Bleistift aus einem alten Brillenetui und begann zu zeichnen. Sie skizzierte grob. Position, Umriss, Proportionen.

Helge Meermann lag auf dem Rücken, das linke Bein war angewinkelt. Der linke Arm lag neben dem Kopf, der rechte Arm eng am Körper. Es sah aus, als sei er rückwärts gestürzt, als hätte er mit dem linken Arm versucht, sich zu fangen. Der Kopf lag auf der linken Seite, Mund und Nase unterhalb der Wasseroberfläche. Die Kleidung war durchnässt. Das klare Wasser in der Grube bedeckte den Körper beinahe vollständig. Nur die rechte Gesichtshälfte, die rechte Schulter und das linke Knie ragten aus dem Wasser heraus. Kein Sand, kein Lehm auf der Vorderseite des Körpers.

Marie fiel auf, dass Helge Meermann bei einer Größe von etwa eins achtzig extrem hager war. Sein Gesicht wurde von einer schmalen, langen Nase und dunklen Augenbrauen dominiert. Sie drückte den Bleistift stärker auf, als sie die Augenbrauen zeichnete. Kopf und Gesicht hatten etwas Vogelähnliches. Seine Haut im Gesicht und an den Händen wirkte durchscheinend, beinahe papiern wie bei sehr alten Menschen.

Er trug schwarze gepflegte Schuhe. Budapester. Schwarze Strümpfe. Das linke Hosenbein war hochgerutscht. Es waren Kniestrümpfe. Die Cordhose war ebenfalls schwarz. Breitcord. Schwarzer Krokogürtel mit schlichter, matt glänzender Schnalle. Dunkelgrüner dünner Pullover. Kein Muster, das Material konnte Kaschmir sein. Aus dem V-Ausschnitt ragte der Kragen eines weißen Hemdes heraus. Teure Krawatte, kein Halsschmuck, jedenfalls nicht sichtbar. Am linken Handgelenk eine etwa anderthalb Zentimeter breite Spur, die für Marie auf eine Fesselung hindeutete. Das andere Handgelenk konnte sie unter Wasser nur schlecht erkennen. Eine Armbanduhr, deren Gehäuse zum Boden hin zeigte. Das Armband war schwarz. Schwarz war auch das Haar. Stark gegelt, nach hinten gekämmt und ohne eine graue Strähne. Verletzungen konnte Marie nicht erkennen.

Sie drehte sich zu Ele Korthaus um. »Todesursache?«

»Kann ich nicht sagen. Eine Platzwunde am Hinterkopf, die er sich mit großer Wahrscheinlichkeit beim Sturz zugezogen hat. Blut an einem Findling.« Sie deutete auf einen Stein knapp unterhalb der Abbruchkante der Grube. »Kann aber auch sein, dass er ohnmächtig wurde und ertrunken ist. Das weiß ich nach der Obduktion, spätestens morgen Mittag.«

»Todeszeitpunkt?«

Ele Korthaus machte eine vage Bewegung mit der linken Hand. »Die Totenstarre ist voll ausgeprägt. Noch nicht wieder gelöst. Gestern am frühen Abend.«

»Tatort gleich Fundort?«

»Kann ich auch noch nicht sagen. Wir müssen ihn da rausholen, dann erkennen wir mögliche Umlagerungsspuren.« Sie zögerte. »Um ehrlich zu sein: Ich habe keine Ahnung, wie wir den Mann bergen sollen.«

Gregor Sachse mischte sich ein. »Freiwillige Feuerwehr. Gurt um die Brust, Dreibein über die Grube.«

»Mir wäre lieber, man könnte ihm eine Trage unterschieben«, entschied Ele Korthaus.

»Jo. Das wird so oder so eine ziemliche Sauerei«, sagte Sachse voraus. »Soll ich die Feuerwehr rufen?« Er hielt sein Handy hoch.

Marie nickte, Ele Korthaus nickte, Gregor Sachse verschwand Richtung Straße.

Marie wandte sich wieder Helge Meermann zu, als die Filmmusik aus »Rocky« ertönte. Die Mitarbeiter der Kriminaltechnik sahen sich an, Köpfe wurden geschüttelt. Die Fanfaren verstummten, setzten aber fast unmittelbar wieder ein. Marie umrundete die Grube, ging dem Geräusch nach. Nur drei oder vier Schritte hinter der Grube sah sie ein Handy im hohen Gras und hob es auf. Auf dem Display blinkte das Foto einer dunkelhäutigen Frau auf. Kein Name.

»Herr Sachse«, rief Marie und lief dem Polizeihauptmeister hinterher. Gregor Sachse drehte sich um. Sie hielt ihm das Display entgegen.

»Moment mal«, bat er seinen Gesprächspartner und hielt das Mikrofon seines Handys zu. »Das ist Ajala Maria Sharma, die Geschäftsführerin in seinem Bordell.« Er nahm seine Hand vom Handy und sagte: »Da bin ich wieder. Mühlenweg. Das seht ihr dann schon.«

Marie nahm den Anruf entgegen. »Hallo?«

»Hallo, wer sind Sie denn? Geben Sie mir Helge.« Die Frau sprach mit Akzent.

»Das geht nicht. Ich bin Hauptkommissarin Geisler vom Landeskriminalamt. Mit wem spreche ich?«

Die Verbindung brach ab.

Marie tütete das Handy ein. »Herr Sachse, wo ist denn dieser Puff?«

»Bordell. Da hat Helge Meermann großen Wert drauf gelegt. In einem Gewerbegebiet an der A 7, südlich von Flensburg. Die Adresse kenne ich nicht. Der Laden heißt ›Freya‹.«

»Freya. Die Göttin der Liebe. Da hat er sich aber weit vorgewagt.« Marie machte sich eine Notiz. »Und Frau Sharma, wissen Sie was über sie?«

»Er hat sie vor vielleicht fünfzehn Jahren mitgebracht. Aus Bali oder Sri Lanka, was weiß ich. Sie haben zusammengelebt, sich dann getrennt, aber sie hat immer weiter in seinem Bordell gearbeitet.«

»Warum kennen Sie sich so gut aus?«

»Es gab mal eine Ermittlung wegen Menschenhandels. Verlief im Sande.«

Marie rief den Kriminaldauerdienst in Flensburg an und bat darum, den Aufenthaltsort von Ajala Maria Sharma festzustellen. Nachdem der schlecht gelaunte Kollege aufgelegt hatte, ging sie zur Grube zurück und zeichnete weiter.

Helge Meermanns Kleidung sah selbst in der Grube halb unter Wasser gepflegt aus. Ins Bild passte nicht, dass die rechte Hosentasche ausgebeult war. Aus der Tasche heraus führte eine Kette zur nächsten Gürtelschlaufe. Dort war sie mit einem Karabiner befestigt. Die Kette wirkte angelaufen, benutzt, nicht so makellos wie das Uhrenarmband und die Schuhe.

Von der Straße her war ein Diesel zu hören. Marie schaute hinüber. Ein Gerätewagen der Feuerwehr hielt am Wiesenrand. Sachse war schon auf halbem Weg dorthin.

»Darf ich?« Ele Korthaus hatte sich neben Marie gestellt und zeigte auf die Zeichnung.

»Jo. Warum nicht?« Marie reichte der Rechtsmedizinerin ihre Kladde.

»Welchen Bleistift benutzen Sie?«

»Castell 9000 Jumbo.«

»Welche Härte?«

»2B, ein guter Kompromiss. Mit dem kann ich auch noch schreiben. Sie zeichnen?«

»Hm. Auch. Eigentlich male ich eher.«

»Was?«

»Natur.«

»Pleinair?«

»Ja. Draußen an frischer Luft unter weitem Himmel.«

»Ich auch.«

Eine kurze Pause entstand. Beide Frauen lächelten.

Ele Korthaus reckte ihren Kopf ein bisschen in die Höhe und zeigte auf ihren Hals. »Tracheotomie. Man sieht die Narbe beim Toten.«

»Luftröhrenschnitt, also. Hm. Langzeitbeatmung?«, fragte Marie.

»Womöglich. Sie kennen sich aus?«

»Mein Mann ist Arzt.«

Ele Korthaus gab ihr die Kladde zurück. Marie deutete die Narbe auf ihrer Skizze mit zwei zarten Strichen an.

Drei Feuerwehrleute trafen mit einer Trage ein und traten rechts neben die Grube. Kurz diskutierten sie die Möglichkeiten der Bergung, dann informierte einer der Männer Gregor Sachse: »Es kann losgehen.«

Sachse blickte Marie fragend an.

»Frau Korthaus?«

»Meinetwegen.«

Marie machte eine bestätigende Handbewegung Richtung Grube, und Sachse sagte: »Dann los.«

An Ele Korthaus gewandt flüsterte Marie: »Wenn Sie von denen beachtet werden wollen, müssen Sie halb nackt auf dem Feuerwehrball tanzen.«

»Ist im Sauerland auch so«, antwortete Ele Korthaus. »Sind einfache Geschöpfe. Ich finde das praktisch.«

»Keine Verallgemeinerungen.«

»Doch. Ich mache gute Erfahrungen mit Verallgemeinerungen. Wenn ich zum Beispiel ›Blumenstrauß‹ sage, dann haben Sie doch gleich eine Vorstellung. Verallgemeinerungen sind super. Man muss sich nur die Möglichkeit offenhalten, ins Detail zu gehen.«

Ein Feuerwehrmann stieg links von Helge Meermann in die Grube, suchte auf rutschigem Untergrund einen sicheren Stand. Das Wasser schwappte. Helge Meermanns streng nach hinten gegelten Haare gerieten in Bewegung. Der zweite Feuerwehrmann kletterte in die Grube. Die Männer stützten sich gegenseitig, indem sie sich die Hände reichten.

»Leiter weg«, sagte der, der als Erster ins Wasser gestiegen war.

Der dritte Feuerwehrmann und einer der Kriminaltechniker zogen die Leiter nach oben. Erdklumpen und kleine Steinchen fielen nach unten. Ein Klumpen landete erneut in Helge Meermanns leicht geöffnetem Mund.

»Kai, die Trage.«

Der Angesprochene reichte eine Hälfte der Trage hinunter. Die Feuerwehrmänner hoben Helge Meermanns Beine an und schoben die Trage bis an sein Gesäß vor. Von oben kam die zweite Hälfte der Trage. Einer der Feuerwehrmänner packte Helge Meermann bei den Schultern, der andere schob nun die obere Hälfte der Trage unter den Oberkörper. Schließlich verbanden sie die beiden Hälften und fixierten den leblosen Körper mit vier Gurten.

»Geschirr«, forderte der erste Feuerwehrmann.

Zuggeschirr wurde befestigt. Die Männer halfen einander aus der Grube. Wasser spritzte in Helge Meermanns Gesicht und hinterließ dunkle Flecken. Die Feuerwehrleute griffen in die Schlaufen des Geschirrs. »Zugleich«, gab einer das Kommando.

Die Trage mit dem Leichnam richtete sich auf, kam in die Senkrechte. Helge Meermanns Kopf sank nach vorn auf die Brust. Die Männer zogen, die Trage kippte über den Rand der Grube, der Kopf kippte wieder nach hinten. Wasser lief aus den seitlichen Öffnungen der Trage auf die Wiese. Wasser stand in Helge Meermanns geschlossenen Augen.

»Wer andern eine Grube gräbt«, sagte Sachse.

»Hat er?«, fragte Marie.

»Da können Sie mal von ausgehen.« Gregor Sachses Blick war ohne Mitleid.

Marie kniete sich neben den Toten, löste drei der vier Sicherungsgurte und kontrollierte Hemd- und Hosentaschen. Aus der Gesäßtasche zog sie nicht ohne Mühe ein Portemonnaie, in der linken vorderen Hosentasche fand sie ein Asthmaspray, in der rechten Tasche an der Kette einen Schlüsselbund. In der Hemdtasche steckte eine Sonnenbrille. Ein Käfer, blauschwarz glänzend, krabbelte über Helge Meermanns Stirn.

»Rufen Sie mich an, sobald Sie ihn obduziert haben? Ich komme dann nach Kiel.«

Ele Korthaus nickte. »Gegen Mittag.«

Marie schaute auf die Uhr. Siebzehn Uhr dreiundvierzig. Gleich würde die Frau zurückkommen, die Helge Meermann gefunden hatte. Sie blätterte die Kladde auf. Mechtild Schäffler.

»Herr Sachse, wenn Sie sich bitte bei den Nachbarn umhören. Wir sprechen dann spätestens morgen früh.«

»So mok wi dat.« Sachse legte wieder zwei Finger an seine Mütze.

Zwanzig Meter ging Marie rückwärts auf die Wiese hinaus. Schon nach ein paar Schritten konnte sie nicht mehr in die Grube hineinsehen. Ele Korthaus’ Augenfarbe war nicht mehr zu erkennen. Die Stimmen der Kollegen wurden leiser. Sie hörte jetzt Vogelgezwitscher und spürte angenehme Wärme. Die Sonne stand tief über den Hüttener Bergen. Ihr drehte sie den Rücken zu, sah, dass sie einen langen Schatten warf. Fast vier Meter, schätzte sie.

In einem weiten Bogen ging Marie um den hohen, absolut blickdichten Knick und Meermanns Hof herum, dessen Fläche größer war, als sie vermutet hatte. Schließlich gelangte sie südlich des Baches wieder auf den Mühlenweg. Sie schaute auf die Hausnummern. Hier waren sie niedrig. Nummer 24 musste nahe der B 76 liegen.

Sie kam am Flatterband vorbei, erreichte das EMO, ihren Bus. Sie öffnete die Schiebetür, schloss den Schrank neben der Spüle auf und legte den Schlüsselbund und die anderen Gegenstände, die sie bei Helge Meermann gefunden hatte, hinein. Sie zog die Handschuhe aus, wusch sich Hände und Gesicht. Dann schaltete sie die Alarmanlage scharf, schob die Tür zu und ging weiter die schmale Straße entlang. Passagen des Streichquartetts kamen ihr in den Sinn.

Mach dir ein Bild

Das letzte Haus vor der Bundesstraße war das Haus, in dem Mechtild und Jörg Schäffler wohnten. Das getöpferte Namensschild am niedrigen Zaun trug einen grünlichen Belag. Das kleine schmiedeeiserne Tor quietschte in den Angeln, als Marie es öffnete. An der Wetterseite war der weiße Anstrich der niedrigen Reetdachkate großflächig abgeblättert.

Auf ihr Klingeln hin erschien eine Mittfünfzigerin mit gerötetem Gesicht. Ein Yorkshire Terrier bog kläffend um die Ecke. Marie stellte sich vor.

»Herr Sachse hat Sie schon angekündigt, kommen Sie doch rein.« Mechtild Schäffler trat zur Seite und schloss die Haustür. »Gleich gerade durch in die Stube.«

Die Frauen betraten einen niedrigen Raum, in dem eine moderne Sofalandschaft in Beige und ein Flachbildfernseher von beeindruckender Größe bei Marie das Gefühl von Enge erzeugten. Sie nahm in einem Fernsehsessel Platz. Auf dem dunkel gekachelten Wohnzimmertisch standen Dosen, Schachteln, lagen Blister und Tüten, die von der Nierenkrankheit Frau Schäfflers erzählten, wenn man sie denn ließ. Marie sah über die zerklüftete Landschaft pharmazeutischer Produkte hinweg.

Unterdessen hatte sich Mechtild Schäffler mit leisem Stöhnen gesetzt und betrachtete ausgiebig, beinahe demonstrativ, was der Wohnzimmertisch an Leidensgeschichten zu bieten hatte. Einen langen Atemzug später gab sie auf. »Jonny, hopp.«

Jonny kläffte und blieb stehen. Mechtild Schäffler nahm ihn mit einer Hand hoch und setzte ihn auf ihren Schoß.

»Ein Reetdach. Haben meine Schwiegereltern auch. Da muss man ein Auge haben«, eröffnete Marie.

»Ist nur gemietet.« Mechtild Schäfflers Stimme und Betonung klangen, wie Stimmen und Betonungen solcher Menschen klingen, die bereits mühselig und beladen zur Welt kamen.

»Eine Sorge weniger.« Marie versuchte ein unverfängliches, kurzes Lachen. Es gelang nicht. Sie holte ihr Schleibook hervor.

»Gut. Warum sind Sie heute Mittag dort auf der Wiese gewesen?«

Mechtild Schäffler kniff die Augen unmerklich zusammen. Marie erwartete eine Lüge.

»Jonny hat so gezogen.«

Keine Lüge, dachte Marie, aber noch nicht die Wahrheit.

»Und bevor er gezogen hat? Da wollten Sie noch nicht auf die Wiese?«

Wieder diese kleine Bewegung mit den Augen. Mechtild Schäffler schaute sich um. In der Küche klapperte Geschirr.

»Ich wollte mir Geld von Helge leihen. Mein Mann ist arbeitslos. Es reicht vorn und hinten nicht.«

»Haben Sie sich schon einmal Geld von ihm geliehen?«

Sie nickte unmerklich. »Die Bank gibt uns nichts.«

»Und Herr Meermann gab Ihnen was?«

»Hm. Wir waren mal … Also, als wir jung waren.« Sie reckte den Hals Richtung Küche. »Da gingen wir noch zur Schule. Das ist ja lange her.«

»Sie waren mal ein Paar?«, fragte Marie mit gedämpfter Stimme.

»Hm. Ich hab ihn wegen Jörg verlassen. Jörg habe ich in Berlin kennengelernt. Bei einem Ausflug. Aber das hat Helge mir nie übel genommen. Auch wenn das alle sagen. Helge war nicht böse.« Mechtild Schäfflers Augen wurden feucht.

»Wer sagt denn, dass er böse war?«, wollte Marie wissen.

»Alle. ›Bauer Böse‹ haben sie ihn genannt. Nur Neid war das. Weil er schon einen Mercedes hatte, als die anderen noch VW und Opel gefahren sind.«

»Und Sie waren auf der Wiese verabredet?«

»Nein, ich wollte hintenrum durch den Garten. Musste ja nicht jeder sehen.«

Jonnys Augen wurden auf Fünf-Mark-Stück-Größe aufgerissen, wenn Mechtild Schäffler ihm die Kopfhaut nach hinten streichelte.

Eine Tür öffnete sich. Jörg Schäffler trat ein. Licht fiel von hinten auf seine massige Gestalt. Bevor er den Fernsehsessel erreichte, in dem Marie saß, erreichte sie eine Mischung aus Kohlgeruch und Zigarettengestank. Der Mann wechselte die Zigarette von der rechten in die linke Hand und hielt ihr seine Pranke hin. Marie ergriff sie und spürte, wie ihr der Ekel den Hals zuschnürte.

»Tja, der Helge. Häschen in der Grube.« Er lachte Rauch ausstoßend. »Häschen in der Grube. Verstehn Se? Musste ja so kommen. Wer so aufn Putz haut. Man soll ja jetze nicht schlecht reden über Tote. Aber der Helge war ja nich nur Zuhälter. Der war och ’n arrojanter Schnösel, wenn Se mir fragen. So wat brauchen wir hier nich. Wolln Se ’nen Kaffee? Jerade fertig.«

»Danke, nein. Ich möchte noch ein paar Sätze mit Ihrer Frau wechseln.«

Jörg Schäffler hob in großer Geste beschwichtigend beide Hände und schaute nach rechts oben. Er sagte: »Jar keen Ding, ick verschwinde inne Kombüse. Die Damen plaudern.« Er meinte: Doofe Pute. Genauso arrogant wie Helge. Hoffentlich ist die bald weg.

Marie beschäftigte sich seit einigen Jahren mit Kommunikation, auch mit nonverbaler Kommunikation. Ihr Mann Andreas glaubte, sie sei eine Menschenleserin. So weit würde sie nicht gehen. Aber Mimik und Gestik zu beobachten war ihr in Fleisch und Blut übergegangen, und Bewegungen interpretieren zu können war nicht nur bei Befragungen hilfreich. Der Mann war gegangen, die stinkende Wolke war geblieben und legte sich wie eine zweite Haut auf Möbel, Jonny und Marie.

»Frau Schäffler, bitte schildern Sie mir doch mal in Ihren Worten, wie das war, als Sie heute auf die Grube stießen.«

Mechtild Schäffler berichtete, und ihre Aussage deckte sich mit der Auffindesituation.

Marie erhob sich, bedankte sich, ging zur Tür und hielt dann inne, wie es einst Columbo getan hatte. »Sagen Sie, wie viel Geld sollte Helge Meermann Ihnen denn leihen?«

»Fünfundzwanzigtausend.«

Mechtild Schäffler sagte das ganz ungerührt und schaute, als sei es eine alltägliche Angelegenheit, sich vom Verflossenen, der jetzt ein Nachbar war, fünfundzwanzig Riesen zu leihen. Wie hatte Gregor Sachse gesagt? – Arm war der nicht.

Neben der Haustür, hinter einem Schirmständer aus Weidenzweigen, sah Marie halbhohe Gummistiefel in Schwarz, lehmverkrustet an den Rändern. Zur Sohle hin war der Lehm noch dunkler. »Ihre?«, fragte sie.

Mechtild Schäffler nickte.

»Muss ich mitnehmen. Haben Sie eine Plastiktüte für mich?«

Mechtild Schäffler zog die Schublade eines Schränkchens auf, das wie ein ausrangierter Nachttisch aussah, holte eine blau-weiß gestreifte Tüte hervor und reichte sie Marie, die die Tüte über die Stiefel stülpte, ohne diese zu berühren. Krümel von Erde fielen zu Boden.

»Kriegen Sie in ein paar Wochen zurück.«

Als Marie wieder auf der Straße stand, dachte sie an ihren Lieblingslehrer auf der Polizeischule. »Mach dir ein Bild«, hatte der sie immer ermuntert. »Solange du noch unscharfe Stellen siehst, mach weiter. Schau immer ganz genau hin.« Daran hielt sie sich bis heute.

Das Bild, das sie von Helge Meermann hatte, war noch sehr unscharf. Er war mindestens wohlhabend. Er war ein penibler Mensch. Er war sorgfältig. Aber war er das gewesen, was die Kinder von ihm sagten, war er böse? Mechtild Schäffler zumindest bestritt das. War man grundsätzlich böse, wenn man der Prostitution Vorschub leistete? Marie war auf der Suche nach einem Motiv. Sie würde sich sein Haus ansehen. Häuser waren ehrlich.

Marie zog das schmiedeeiserne Tor zu. Wieder gab es einen klagenden Laut von sich. In der Tüte rieb Gummi auf Gummi. Marie schaute zurück. In ihrer inneren Prognosekugel sah sie auf das weitere Leben der Schicksalsgemeinschaft Schäffler. Viel passierte hinter der bröckelnden Fassade nicht mehr. Es war ein langsames Erlöschen ohne Klagen. Jonnys Tod würde das Paar noch einmal aus dem Alltag reißen. Mehr gab der kurze Blick in die Zukunft jedoch nicht her.

Die gelegentlichen Ausflüge seiner Frau ins Esoterische veranlassten Andreas Geisler zu der immer gleichen Frage: »Waat dat watt?« Maries Ehemann war niedergelassener Internist in Eckernförde, vor allem aber Naturwissenschaftler durch und durch. Doch Marie antwortete in solchen Situationen erwartungsgemäß: »Dat waat watt!«

Am Ermittlungsmobil angekommen, schaltete Marie die Alarmanlage ab. Eine raffinierte Konstruktion, die ihr Schwager erdacht, gebaut und installiert hatte. Wer Hand ans EMO legte, würde vermutlich nicht nur erfolglos bleiben, er wurde auch gleich erkennungsdienstlich behandelt.

Aus dem Schrank holte Marie den Schlüsselbund und stand mit einem Bein schon wieder auf dem Asphalt, roch dann aber den verlockenden Duft frisch gekauften Instantkaffees und konnte nicht widerstehen. Urlaub und Freiheit – seit Schulzeiten war die Kombination aus Instantkaffee und Gasgeruch dafür das Synonym. Wie oft hatte sie am Rand französischer Landstraßen Wasser auf dem Campingkocher erhitzt und löslichen Kaffee aus einem Blechbecher getrunken, dazu Gauloises-Tabak geraucht und in der Prognosekugel Tage voller Glück gesehen.

Das Rauchen hatte sie aufgegeben, als sich das zweite Feld des Schwangerschaftstests färbte. Die Vorliebe für Instantkaffee hatte sich über die Jahre nicht abgeschwächt.

Mit dem dampfenden Becher setzte sie sich auf die Rückbank, schloss die Augen und sah Helge Meermann vor sich, sah, wie sich sein gegeltes Haar unter Wasser bewegte, als sei noch Leben in seinem Körper.

Menschen haben einen Anspruch auf Gewissheit, soweit das möglich ist. Auch Tote haben diesen Anspruch. Das dachte Marie und machte sich bewusst, dass es für ihre Ermittlungen keine Rolle spielen durfte, ob der Tote schlimme Dinge getan hatte. Er war ein Mensch. Opfer, Täter, Ermittler: Menschen.

Marie hatte erlebt, dass eine kleine Geste zu einer Schlägerei führte, dass eine üble Beleidigung mit einem Lächeln abgetan wurde. Zwischen Duldung, Entgegnung und einem Schlag ins Gesicht lag oft nur die dünne Haut des Augenblicks. Sie trank aus.

Helge Meermanns Haus war das, was man landläufig als Villa bezeichnete. Von einem Knick und dahinterliegendem Zaun umgeben, lag der weiße Kubus im Bauhausstil vor neugierigen Blicken bestens geschützt am Ufer der Osterbek. Das schwere Seitentor zu öffnen hatte den Einsatz eines Schlüssels und einer Fernbedienung erfordert, die auch am Schlüsselbund hing. Das Seitentor war Teil eines elektrisch angetriebenen Schiebetors, das jedoch auf keinen der Fernbedienungsbefehle reagierte.

Die Alarmanlage – Kameras, Signallampen und Lautsprecher in weißen Blechgehäusen waren äußere Zeichen ihrer Existenz – hatte Helge Meermann nicht aktiviert. Anderenfalls wäre jetzt schon ganz Fleckeby auf den Beinen gewesen. Marie mutmaßte, dass er sein Haus mit dem Plan der baldigen Rückkehr verlassen hatte. Einen kurzen Spaziergang hatte er vielleicht im Sinn gehabt. Oder war er verabredet gewesen?

Vor der Haustür stand ein weißer Range Rover. Marie drückte auf den Autoschlüssel, öffnete die Fahrertür. Im Auto sah es aus, als habe noch nie jemand darin gesessen. Sie ging außen herum zur Beifahrerseite, öffnete das Handschuhfach. Eine Flasche Whisky. Auch was für die KTU.

Sie machte eine Notiz, ging hinüber zur Haustür, die sich nach Betätigung der Fernbedienung bereits weit geöffnet hatte, und sah sich in der hellen Eingangshalle um.

Drei Türen führten in angrenzende Räume. Im Eingangsbereich nur zwei Möbelstücke, eine Garderobe und daneben ein Freischwinger. Schwarz die Bespannung des Stuhls, schwarz auch die Garderobe, weiß waren Wände und Boden. Schlicht, funktional, fast kalt, hätte da nicht ein Bild gehangen, dessen leuchtend roter Klatschmohn Energie ausstrahlte.

Das Licht – es hatte sich automatisch eingeschaltet – lenkte Marie ins Wohnzimmer, das hinter einer Glastür lag. Auch hier puristischer Bauhausstil. Sie erkannte Ludwig Mies van der Rohes Barcelona-Sessel, vier an der Zahl, dazu die passende Liege und einen Hocker. Im Gegenwert eines Mittelklasseautos, wie Marie von Kriminalrat Dr. Holm erfahren hatte, der kein Auto, kein Boot, aber eine kleine Lagerhalle voller Designermöbel besaß.

Die Rückseite des Bungalows war voll verglast, der bereits im Schatten des Hauses liegende Garten streng. Die grüne Geometrie wirkte auf Marie, als hätte sich ihr Erschaffer durch den Blick hinaus disziplinieren wollen.

Sie ging in einem Bogen nach rechts. Eine offene Küche. Auch hier dominierten Schwarz und Weiß. Auf dem Tresen ein Becher, darin ein Beutel mit Pfefferminztee vom Discounter. Feinschmecker war Helge Meermann nicht gewesen.

Marie aktivierte mit der zierlichen schwarzen Fernbedienung das Bose-System. Es gab eine CD wieder. Ein Klangteppich ergoss sich wie der Soundtrack eines Filmes. Bombastisch. Nicht Maries Geschmack. Sie ließ die CD auswerfen. »Dead Can Dance«. Kannte sie nicht. Wäre wohl was für einen apokalyptischen Hollywoodschinken. Die Architektur, die Einrichtung und auch diese Musik.

Auf Marie wirkte das wie eine Inszenierung. Zu einem Mann, der Landwirt gelernt hatte, der ein Bordell betrieb, passte das nicht. Ins dörfliche Umfeld passte das auch nicht. Langsam verstand sie Sachses distanzierte Reaktion auf Helge Meermanns Tod. »Bauer Böse« hatten ihn die Kinder genannt. Die schwarzen, streng nach hinten gegelten Haare, das schmale Gesicht. So glatt, auch das Haus. Keine eigene Familie.

Marie schaltete die Musikanlage aus und suchte das Schlafzimmer. Von der Eingangshalle aus zweigte eine weiße doppelflügelige Tür ab. Als Marie sie öffnete, gab sie einen Laut des Erstaunens von sich und betrat schließlich die Wohnung in der Wohnung.

Nach einem ersten Rundgang stand fest: Außer der Diele gab es hier ein Ankleidezimmer, ein großes Badezimmer, ein Büro und ein Schlafzimmer. Und als ob eine solche Aufteilung innerhalb des Hauses nicht ungewöhnlich genug gewesen wäre, hatte Helge Meermann diesen Bereich eingerichtet, wie vielleicht die Wohnung seiner Großeltern vor fünfzig Jahren eingerichtet gewesen war. Bauernmöbel, warme Farben, Holzdielen am Boden. Ein Museum. Die andere Seite des Helge Meermann, von der Mechtild Schäffler berichtet hatte?

Marie stellte sich in den Flur, der Schlafzimmer und Büro verband, und schaute mit weitem Blick in die gemütlich eingerichteten Räume. Nirgends ein Stäubchen, vor allem aber keine Anzeichen dafür, dass Meermann hier seinen Alltag verbracht hatte. Kein benutztes Glas, kein Bonbonpapier, kein Stift.

Prominent an der Wand hinter dem Schreibtisch hing Helge Meermanns Konfirmationsurkunde. Unter dem Rahmen steckte zusätzlich ein Foto, das einen Konfirmanden, mutmaßlich Meermann, neben einem Pfarrer zeigte.

In einer Vitrine das Foto einer jungen Frau in weißem Kittel. Schwarz-weiß. Die Frau stand vor einer Apotheke. Marie nahm den Rahmen aus der Vitrine, zog das Foto heraus und drehte es um. Tatsächlich war es beschriftet. »Stine Meermann, geb. Breuer, Apothekenhelferin« hatte jemand in altdeutscher Schrift auf die Rückseite geschrieben. Wohl Meermanns Mutter, dachte Marie.

Sie ging ins Büro, setzte sich an den Schreibtisch, öffnete Schubladen, blätterte durch einen Stapel Post. Dann schaltete sie das Notebook an. Passwortgeschützt. Sie klemmte sich das Gerät unter den Arm und verließ Helge Meermanns wohl privatesten Teil des Hauses, den er aber nicht im eigentlichen Sinne bewohnte. Marie dachte, dass Meermann dort wohl seinem Innersten ein Zuhause gegeben hatte.

In der nüchternen Eingangshalle kam ihr das Bild von Dr. Jekyll und Mr. Hyde in den Sinn. Ein Zuhälter, ein Wohltäter. Ein Liebhaber kühler Bauhausarchitektur, der Teile seines Lebens in einer Art Heimatmuseum verbracht hatte. Das Haus bot sicher mehr als zweihundert, eher zweihundertfünfzig Quadratmeter Wohnfläche. Dazu die Garage, der Schuppen. Marie würde Unterstützung benötigen. Sie würde ihren Chef um zwei weitere Kollegen der KTU bitten.

Ihr Handy klingelte. Der noch immer genervt klingende Kollege vom Flensburger Kriminaldauerdienst teilte mit, dass man Ajala Maria Sharma weder im Bordell noch in ihrer Wohnung angetroffen habe. Niemand wisse, wo sie sich aufhalte.

»Und an ihr Scheißhandy geht sie nicht ran. Machen Sie das mal. Orten und so. Das LKA kann doch sowieso alles besser.« Damit legte der Mann auf.

Marie schüttelte den Kopf und veranlasste, dass nicht nur in Flensburg nach Meermanns Geschäftsführerin gesucht wurde.

Sie zog die Haustür der Meermannschen Villa hinter sich zu und ging um das Haus herum in den rückwärtigen Garten. Dort stieß sie in der linken hinteren Ecke, unweit der Stelle, an der die Leiche gefunden worden war, auf ein Tor im Zaun, das dem Tor an der Straße glich. Es war verschlossen. Sie fragte sich, wie Mechtild Schäffler durch den Garten zu Helge Meermann hatte kommen wollen. Sie würde sie fragen. Marie schaute auf die Uhr. »Tagesschau«-Zeit.

Wenig später stand sie erneut vor der Reetdachkate am Ende des Mühlenwegs. Auf ihr Klingeln hin öffnete wie bei ihrem ersten Besuch Mechtild Schäffler die Haustür und trat gleich zur Seite, um Marie einzulassen.

»Ich komme nicht rein, Frau Schäffler. Nur eine kurze Frage: Wie wollten Sie eigentlich in Helge Meermanns Garten kommen? Das Grundstück ist doch komplett eingezäunt.«

»Ich habe einen Schlüssel für die Gartenpforte. Wenn Helge unterwegs war, habe ich mich um seine Kräuterspirale gekümmert.«

»Hm. Dann geben Sie den Schlüssel jetzt am besten mal mir.«

Mechtild Schäffler griff in die Tasche ihrer roséfarbenen Strickjacke und reichte Marie einen Schlüssel mit rotem Plastikring.

»Oh, den haben Sie immer dabei?«

Mechtild Schäffler kniff das linke Auge leicht zu und schaute dabei wieder nach rechts oben. Das kannte Marie schon.

»Noch von heute Mittag, und … ich lasse den Schlüssel nicht rumliegen. Das muss Jörg ja nicht wissen.«

Marie nickte verständnisvoll, sagte: »Schönen Abend noch«, und drehte sich zur Straße um. Aus dem Schäfflerschen Wohnzimmer drang Schlagermusik. Der Samstagabend im Ersten hatte begonnen.

Auf dem Weg zum EMO versuchte sich Marie an eine Kräuterspirale zu erinnern. Sie hatte keine gesehen. Das Verhältnis zwischen dem Toten und Mechtild Schäffler musste ein vertrauensvolles gewesen sein.

Inzwischen glaubte Marie, jeden Strauch im Mühlenweg zu kennen, so oft, wie sie in den letzten Stunden hin und her gegangen war. Sie öffnete EMOs Schiebetür, deponierte Schlüsselbund und Notebook im Schrank. Dann setzte sie sich erschöpft auf den Fahrersitz, rieb die Handflächen aneinander und legte sich ihre angewärmten Hände auf die Augen.

Schließlich griff sie in die kleine Holzlade, in der sie immer eine Auswahl von Klassik-CDs bereithielt. Sie blätterte und wählte Jean Sibelius’ Streichquartett in d-Moll op. 56. Mit nur mäßig lauter Musik im Ohr verließ sie Fleckeby, drosselte am Restaurant »Schlei-Liesel« die Geschwindigkeit, ließ einen Traktor abbiegen und freute sich darauf, in wenigen Augenblicken exakt in Verlängerung der Straße die Kuppel von Schloss Gottorf zu entdecken. Ein Anblick, den sie schon immer besonders gefunden hatte. Eine Blickachse, die Beständigkeit und Hoffnung gleichermaßen ausstrahlte.

Im milden Gegenlicht der untergehenden Sonne leuchtete jetzt grün das Dach und wies ihr den Weg. Man konnte das kitschig finden. War ihr gleichgültig. Auch der Anblick Schleswigs am nördlichen Ufer der Schlei – immer wieder eine Freude. Jenseits des Wassers die weißen Häuser der Freiheit, dicht gedrängt die Fischerhäuser auf dem Holm, die Boote im Schleswiger Hafen und nicht zuletzt der backsteinrote Turm des St.-Petri-Doms. Das war ihre Heimat. Selbst der Anblick des Wikingturms konnte ihr das gute Gefühl, anzukommen, nicht nehmen.

Sie umfuhr den Turm, rollte durch die Stadt und erreichte schließlich genau zwischen Altstadt, Freiheit und Holm gelegen ihr Zuhause. Im Vorgarten hatte Andreas noch vor dem Einzug ein Schild aufgestellt, auf dem »Flake« zu lesen war. Flake, nach dem Dorf, in dem Wickie wohnte, und Wickie wurde auch Marie von ihren Freunden gerufen. Sie parkte das EMO im Carport, betrat den Keller durch den Hintereingang und verstaute die beschlagnahmten Asservate in einem Tresor. Das war gegen die Vorschriften, aber Kriminalrat Dr. Holm hielt seine Hand schützend über ihre nicht immer einwandfreien Methoden. Das Notebook konnte morgen früh ein Kollege zur KTU nach Kiel bringen. Den Schlüssel zu Helge Meermanns Anwesen würde sie noch brauchen.

Seltsam ruhig war es im Haus. Obwohl Andreas und ihr Sohn Karl öfter unterwegs waren, fühlte sie sich unwohl, wenn ihre Liebsten nicht für die vertraute Geräuschkulisse sorgten. Auch roch es weder nach Andreas’ Aftershave noch nach Karls Fußballschuhen, von denen er sich eigentlich nie trennte.

Marie ging hinauf ins Erdgeschoss. In der Küche schnitt sie Obst, gab einige Löffel Müsli dazu, Joghurt, eine Prise braunen Zucker und setzte sich dann mit ihrer Schale und dem Telefon auf den Balkon. Von dort aus sah sie im letzten Tageslicht auf die Schlei hinunter und wählte die Handynummer ihres Mannes, der ihr von einem Disput auf der Tagung erzählte. Es ging um die Neubewertung und -festlegung von Labornormwerten. Marie konnte nicht lange folgen. Am Ende seiner internistischen Ausführungen fasste sie zusammen: »Der Mensch ist ein Individuum, und alles ist relativ.«

Andreas bedankte sich lachend für die fundierte Einordnung. Er fragte sie nach ihrem Tag, nach einem Fall, an dem sie schon seit drei Jahren arbeitete. Dass eine Leiche in Fleckeby gefunden worden war, erzählte Marie ihm erst später, und überraschenderweise stellte sich heraus, dass ihr Mann Helge Meermann gekannt hatte.

»Als es noch den sogenannten Bockschein gab, Ende der Neunziger, da war der Amtsarzt ein Nachbar meiner Eltern in Maasholm. Mit ihm habe ich als junger Medizinstudent ab und zu über seine Arbeit gesprochen und darüber, wie man damals noch mit Prostituierten umging.«

»Und das hatte bitte was mit Helge Meermann zu tun?«, fragte Marie.

»Der war damals der Betreiber des größten Bordells im Kreis Schleswig-Flensburg.«

»War er vielleicht bis gestern noch«, antwortete Marie. »Ich fahre da Montag mal hin.«

»Aber nicht abends. Ich komme am späten Nachmittag zurück. Wir könnten mit Karl irgendwas machen. Paddeln vielleicht.«

»Hm. Jo.« Marie dachte nach.

»Ich seh dich, Wickie«, hörte sie ihren Mann sagen.

»Wie, du siehst mich? Hast du Halluzinationen?«

»Vor dem Auge meines Herzens. Du sitzt in unserem Strandkorb. Mit verschränkten Beinen. Du trägst die graue Leggings mit dem Loch am linken Knie, und du reibst dir die Nase. Du denkst. Ich liebe dich.«

Marie überschwemmte ein Gefühl tiefer Dankbarkeit. Was brauchte es mehr als Liebe?

»Ich dich auch.«

»Auf drei?«

»Auf drei.«

Sie zählten. In einem Hotelzimmer in Hannover drückte Andreas auf den roten Hörer. In Schleswig lauschte Marie ins Rauschen, und ihr war, als spürte sie seine Wärme.

***

»Es lohnt sich für uns alle.«

In einer Dachgeschosswohnung mit Blick auf den Kieler Blücherplatz rollte Jochen Ewers einen Bebauungsplan aus. Er zeigte die »animierte Version«, wie er die Zeichnung gern nannte, auf der auch Laien auf den ersten Blick erkannten, wie es sich anfühlen würde, direkt am Schlei-Förde-Kanal zu wohnen.

»Als Landtagsabgeordneter fühle ich mich den Interessen meiner Wählerinnen und Wähler verpflichtet. Und ich weiß, dass eine prosperierende Region auf der Wunschliste der Menschen weit oben steht. Wir müssen gewappnet sein. Auch für Zeiten, in denen sich die Marine zurückzieht, und gerade in Zeiten, in denen Aufträge für den Bau von U-Booten nach Frankreich und nicht nach Kiel vergeben werden. Der Schlei-Förde-Kanal wird dem Tourismus einen wichtigen Impuls geben, und das Schönste: Es lohnt sich für uns alle.«

Jochen Ewers hob sein Glas und nahm einen Schluck vom gut gekühlten Riesling.

»Haben Sie Meermann denn endlich so weit?«, fragte die junge Frau mit amerikanischem Akzent.

»Seien Sie unbesorgt, Susan, in weniger als vier Jahren fahren wir auf meiner Kiel Classic von Missunde aus direkt nach Eckernförde zum Essen.«

»Kiel Classic?«