9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diana Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sechs Jahre nach dem Mauerbau lernt die erfolgreiche Dolmetscherin Emma in West-Berlin die aus dem Ostteil der Stadt geflohene Sängerin Irma Assmann kennen. Als sie ihrer Zwillingsschwester Alice davon erzählt, reagiert diese beunruhigt. Alice schreibt als Journalistin über die Studentenbewegung und steht in Kontakt mit verschiedenen Fluchthilfe-Organisationen. Ist Irma mit ihren ehemaligen Beziehungen zum KGB als Informantin im Westen? Oder sind die Schwestern und deren Männer Julius und Max durch ihre Verbindungen zur DDR zu Zielscheiben geworden? Kurz darauf wird die Sängerin ermordet, und die vier geraten inmitten der Studentenunruhen zwischen die Fronten der Geheimdienste.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 635

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Der Roman

Sechs Jahre nach dem Mauerbau lernt die erfolgreiche Dolmetscherin Emma in West-Berlin die aus dem Ostteil der Stadt geflohene Sängerin Irma Assmann kennen. Als sie ihrer Zwillingsschwester Alice davon erzählt, reagiert diese beunruhigt. Alice schreibt als Journalistin über die Studentenbewegung und steht in Kontakt mit verschiedenen Fluchthilfe-Organisationen. Ist Irma mit ihren ehemaligen Beziehungen zum KGB als Informantin im Westen? Oder sind die Schwestern und deren Männer Julius und Max durch ihre Verbindungen zur DDR zu Zielscheiben geworden? Kurz darauf wird die Sängerin ermordet, und die vier geraten inmitten der Studentenunruhen zwischen die Fronten der Geheimdienste.

»Claire Winter steht für spannende und emotionale Fiktion und detailgenau recherchierte wahre Geschichte.«

WDR 4-Bücher

Die Autorin

Claire Winter studierte Literaturwissenschaften und arbeitete als Journalistin, bevor sie entschied, sich ganz dem Schreiben zu widmen. Sie liebt es, in fremde Welten einzutauchen, historische Fakten genau zu recherchieren, um sie mit ihren Geschichten zu verweben, und ihrer Fantasie dann freien Lauf zu lassen. Claire Winters Romane finden sich regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestseller-Liste, zuletzt vertreten mit »Kinder ihrer Zeit«. Die spannende Geschichte um die Schwestern Alice und Emma im Berlin der 1960er-Jahre wird nun fortgesetzt. Die Autorin lebt in Berlin.

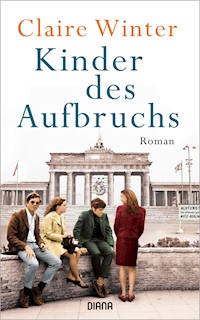

Claire Winter

Kinder

des

Aufbruchs

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2022 by Diana Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Dieses Werk wurde vermittelt durch die

Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Redaktion: Carola Fischer

Covergestaltung: t.mutzenbach design, München

Covermotive: © akg-images (Paul Almasy; Gert Schütz);

United Archives/Roba Archive/Bridgeman Images;

Shutterstock.com (ArtFamily; ShotPrime Studio; xpixel)

Historische Landkarte [>>]: © Kartographie Fischer-Leitl, München 2022

Autorenfoto: © Michael Scheel

Satz: Leingärtner, Nabburg

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-641-29668-1V004

www.diana-verlag.de

Für M.

und

in Gedenken an zwei junge Männer,

die für ihre Überzeugungen

ihr Leben lassen mussten …

PROLOG

Ost-Berlin, Pankow, 1965, vier Jahre nach dem Mauerbau

Er schlug im Gehen seinen Mantelkragen hoch. Es war kühl. Nur schemenhaft konnte er vor sich die Umrisse der Häuser erkennen. Hinter den zugezogenen Gardinen einiger Fenster schimmerte hier und da etwas Licht hervor, doch ansonsten war die Seitenstraße in tiefe Dunkelheit getaucht. Irgendwo stand eine alte Laterne, aber sie brannte schon lange nicht mehr. Er nahm an, dass es Absicht war. Auch ohne Beleuchtung fand er den Weg zu dem unscheinbaren, bereits ein wenig heruntergekommenen Haus. Es lag verborgen hinter hohen Hecken und besaß den unschätzbaren Vorteil, über einen Vorder- und Hintereingang zu verfügen, sodass man unauffällig kommen und gehen konnte.

Rasch öffnete er das kleine Gartentor, lief den Weg bis zum Eingang hoch und klingelte. Eine grauhaarige Frau, durch deren Gesicht sich ein Netz von feinen Falten zog, öffnete ihm die Tür.

»Guten Abend!«

Sie nickte nur knapp. »Er wartet oben!«

»Danke.«

Er ging den langen Flur entlang. Stimmengewirr und Musik waren aus den Wohnräumen zu hören. Am Anfang hatte es ihn irritiert, dass Erich Saalfeld Privates und Berufliches so gern verknüpfte. Erst später hatte er verstanden, dass er es ganz bewusst tat. Es war ein geschickter Schachzug. Eine einzelne Person, mit der der Stasi-Offizier sich getroffen hätte, wäre auffällig, ja verdächtig gewesen, eine Vielzahl von Menschen machte es dagegen unmöglich, festzustellen, wer wirklich von Bedeutung war. Er gehe immer davon aus, beobachtet zu werden, hatte Saalfeld ihm einmal erklärt – von den eigenen Leuten genauso wie vom imperialistischen Feind im Westen. Das Arbeitszimmer des Stasi-Offiziers war deshalb abhörsicher und wurde von ihm selbst regelmäßig auf Wanzen überprüft.

Er kam zum Wohnzimmer, dessen Flügeltüren geöffnet waren – einige Gäste tanzten dort. Sein Blick fiel auf eine junge Frau, die in einem schwarzen, engen Kleid selbstvergessen den schmissigen Schlager von der Platte mitsang und sich dazu im Takt der Musik wog. Saalfelds neue Geliebte!

Unmerklich hielt er in seinem Schritt inne. Schöne Frauen waren die Achillesferse des mächtigen Stasi-Offiziers, den manche insgeheim als die graue Eminenz hinter Honecker bezeichneten. Als spürte die Frau seinen Blick, drehte sie plötzlich den Kopf zu ihm und schenkte ihm ein Lächeln.

Eine leise Verachtung erfasste ihn. Er hegte keinen Zweifel, dass sie aus eigennützigen Motiven die Beziehung zu Saalfeld eingegangen war, um sich über dessen Position Vorteile zu verschaffen. Ihm konnte sie nichts vormachen.

Er wandte sich ab und setzte seinen Weg in den ersten Stock fort. Zu seiner Überraschung stand vor Saalfelds Arbeitszimmer ein breitschultriger Mann im Anzug. Trotz seiner zivilen Kleidung sprach aus seiner Haltung die militärische Ausbildung, die er genossen hatte.

»Hier können Sie nicht rein!«, erklärte er mit brüskem russischen Akzent.

Entweder war jemand von der sowjetischen Botschaft oder vom KGB bei Saalfeld. Er beschloss, später wiederzukommen. In diesem Augenblick öffnete sich jedoch die Tür. Ein hochgewachsener dunkelhaariger Mann trat in den Flur.

Als er ihn erkannte, erstarrte er. Es war Andrej Komarow. Obwohl er noch nie ein persönliches Wort mit ihm gewechselt hatte, war ihm der einflussreiche KGB-Mann und Verbindungsoffizier natürlich ein Begriff. Komarow hatte früher für den KGB-Offizier Markov Grigorjew gearbeitet, der vor vier Jahren bei einem Schusswechsel mit einem anderen sowjetischen Offizier den Tod gefunden hatte. Die Hintergründe dieses dramatischen Vorfalls, der sich am Tag des Mauerbaus abgespielt hatte, waren später eingehend untersucht worden und hatten sowohl in ostdeutschen wie auch in sowjetischen Geheimdienstkreisen für viel Aufregung gesorgt.

»Sehen Sie zu, dass ich Moskau etwas berichten kann. Ich wiederhole mich ungern, aber man ist dort mit der Geduld am Ende«, sagte Komarow ungehalten zu Saalfeld, der hinter ihm aus der Tür getreten war.

»Ich versichere Ihnen, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun!« Der Stasi-Offizier neigte untertänig den Kopf. Wie bedeutend Saalfelds Einfluss bei Honecker und Ulbricht auch sein mochte, Moskau und der KGB standen in der Hierarchie über ihnen und sorgten gern dafür, dass sie das nicht vergaßen.

Gefolgt von seinem Adjutanten, der Wache gestanden hatte, verschwand der KGB-Offizier ohne ein weiteres Wort den Flur entlang aus ihrem Blickfeld. Saalfeld starrte ihm hinterher.

Er hatte sich diskret im Hintergrund gehalten. Plötzlich war er unsicher, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für ihr Gespräch war, aber der Stasi-Offizier bedeutete ihm mit einer knappen Geste, ihm in sein Arbeitszimmer zu folgen. Saalfeld schloss die Tür hinter ihnen und ließ sich auf den Stuhl hinter seinem Schreibtisch fallen.

»Die verdammten Sowjets wollen einfach nicht begreifen, dass die BRD noch nicht zu Verhandlungen bereit ist«, stieß er verärgert hervor.

»Geht es wieder mal um Felfe?«, erkundigte er sich höflich. Die Sowjets drängten nicht zum ersten Mal auf einen Austausch, wenn es um ihren deutschen Topspion ging, der seit vier Jahren in der BRD in Haft saß.

»Unglücklicherweise, ja! Als wenn es eine Frage des Willens wäre, Felfe freizubekommen! Ob es den Sowjets nun passt oder nicht – seit seiner Verurteilung ist einfach noch nicht genug Zeit vergangen.« Saalfeld griff missmutig nach seinen Zigaretten und zündete sich eine an. »Aber kommen wir zu Ihnen!« Der Stasi-Offizier musterte ihn, während er einen Zug von seiner Zigarette nahm und sich seine Gesichtszüge wieder entspannten.«Sie gehören zu meinen fähigsten Agenten! … Wir planen eine Operation größeren Umfangs in der BRD, die sorgfältig vorbereitet und aufgebaut werden muss. Nur ein kleiner Kreis von Leuten ist im Ministerium überhaupt darüber informiert.«

Er spürte, wie die Anspannung durch seinen Körper kroch und bis in die Fingerspitzen von ihm Besitz ergriff, als ihm die Bedeutung von Saalfelds Worten bewusst wurde. Man hatte ihn ausgewählt? Es war ihm nicht verborgen geblieben, dass sie ihn in den letzten beiden Jahren immer wieder auf die Probe gestellt hatten, und er war begierig darauf, sein Können endlich unter Beweis zu stellen.

Saalfeld beugte sich zu ihm und kniff dabei die Augen zusammen. »Waren Sie schon einmal in West-Berlin, Genosse?«

»Sie meinen vor dem Mauerbau? Ja, einige Male.«

Der Stasi-Offizier nickte zufrieden. »Sehr schön, Sie werden sich dort schnell wieder zurechtfinden.«

Und dann begann Saalfeld ihm zu erzählen, was sie vorhatten. Ungläubig hörte er ihm zu und begriff, welche Bedeutung diese Operation für das Schicksal ihres Landes haben könnte. Unwillkürlich nahm er Haltung an. Er würde alles, wirklich alles dafür tun, um diesen Einsatz zum Erfolg zu führen, schwor er sich, und als er den Stasi-Offizier anblickte, wusste er, dass er genau deshalb von ihm ausgewählt worden war …

WEST-BERLIN, ZWEI JAHRE SPÄTER, 1. JUNI 1967

Emma

1

Hinter dem Ernst-Reuter-Platz staute sich der Verkehr. Dabei war sie ohnehin schon spät dran. Zwei Polizeiwagen blockierten eine der Spuren. Emma trommelte mit den Fingern gegen das Lenkrad, während sie beobachtete, wie mehrere uniformierte Beamte aus den Fahrzeugen sprangen und über die Straße eilten. Sie versuchten eine Gruppe Studenten gewaltsam auseinanderzutreiben, die ein Transparent hochhielt: Kein Empfang für den persischen Diktator! Der Schah ist ein Mörder!

Einige ältere Passanten waren kopfschüttelnd stehen geblieben, und es schien erregte Diskussionen zu geben.

Der Besuch des Schahs warf schon seit Tagen seine Schatten voraus. Überall in der Stadt wurden Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Während die Linke, allen voran die Studenten und Studentinnen, Proteste gegen den Besuch des ausländischen Staatsgasts vorbereiteten und das unmenschliche System in dessen Heimatland anprangerten, konnte man in der Boulevardpresse Geschichten über den prunkvollen Lebensstil des Schahs und die extravagante Garderobe seiner Ehefrau Farah Diba lesen, die an Geschichten aus Tausendundeiner Nacht erinnerten.

Emma verspürte durchaus Sympathie für die jungen Leute, obwohl die ständigen Proteste in der Stadt an ihren Nerven zerrten. Es gab kaum einen Tag, an dem es keine Demonstration gab – ob gegen den Krieg in Vietnam, den Militärputsch in Griechenland, die drohenden Notstandsgesetze oder den Zeitungsverleger Axel Springer. Insgeheim bezweifelte sie, ob man die Weltpolitik auf diesem Wege wirklich verändern konnte. Erleichtert stellte sie fest, dass der Verkehr endlich wieder floss und sie in ihrem hellblauen Käfer an dem Tumult vorbeifahren konnte.

Ein Stück weiter blickte Emma die Bronzeskulptur der Göttin Viktoria entgegen, die hoch oben auf der Siegessäule thronte. Goldelse nannten die Berliner sie mit liebevollem Spott. Den Lorbeerkranz in der einen, den Speer in der anderen Hand schaute sie erhaben über alle hinweg in die Ferne. Nichtigkeiten irdischer Existenzen schienen sie nicht zu interessieren.

Emma fädelte sich in den Kreisverkehr um die Siegessäule ein und schaltete eilig in den nächsten Gang, bevor sie in die Straße des 17. Juni einbog. Links und rechts von ihr erstreckte sich der Tiergarten in üppigem Grün – geradeaus war dagegen die Mauer zu sehen, hinter der das Brandenburger Tor in Ost-Berlin hervorragte.

Der Anblick war in West-Berlin in den vergangenen Jahren zu einer erschreckenden Normalität geworden. Noch immer überlief Emma ein Schauer, wenn sie sich an jenen Tag vor sechs Jahren erinnerte, als die Grenze zwischen West- und Ost-Berlin um Mitternacht überraschend geschlossen worden war. Nur mit knapper Not war ihr damals mit ihrer Schwester Alice und deren kleiner Tochter Lisa die Flucht zurück in den Westteil der Stadt gelungen.

Sie bog nach rechts ab und warf an der Ampel einen prüfenden Blick in den Rückspiegel. Ihre Frisur saß, und die Schatten unter ihren Augen waren gut abgedeckt. Ein Außenstehender würde ihr vermutlich nichts ansehen. Doch sie schlief schlecht. Elf Monate war es jetzt her. Ein angespannter Ausdruck glitt über ihr Gesicht. Alle glaubten, es ginge ihr inzwischen besser, und zwischendurch hatte sie sich selbst der Illusion hingegeben. Doch mit dem Beginn des Frühlings war der ganze Schmerz wieder mit aller Kraft an die Oberfläche gedrungen. Welches Glück und welche Hoffnung sie im letzten Jahr um diese Zeit verspürt hatte! Das Leben war so intensiv und voller Farben gewesen. Und jetzt? Sie war dreiunddreißig Jahre alt und hatte Mühe, morgens aufzustehen.

Emma zwang sich, die Bilder zu verdrängen, die vor ihren Augen aufstiegen. Ihre Hände umfassten das Lenkrad fester. Sie musste den Kopf freibekommen. Wenn sie dolmetschte, brauchte sie ihre gesamte Konzentration. Ihre Arbeit war ihr schon immer wichtig gewesen, in den letzten Monaten aber war sie geradezu lebensnotwendig geworden. Es waren die einzigen Augenblicke, in denen sie alle anderen Gedanken und Emotionen verdrängen konnte, und sie nahm deshalb jeden Auftrag an. Julius hatte sie am Morgen mit einem seltsamen Blick bedacht, als sie ihm erzählt hatte, dass sie heute in einem Waisenhaus dolmetschen würde. Die amerikanischen Alliierten hatten mit einer großzügigen Spende einen Anbau in dem Heim ermöglicht. Und der sollte heute mit einem kleinen Festakt eingeweiht werden.

Emma fuhr an verfallenen Gebäuden und Brachflächen vorbei. Früher einmal hatte sich hier im Tiergarten das vornehme Botschaftsviertel der Stadt mit klassizistischen Villen befunden. Während des Kriegs waren die meisten Häuser jedoch zerstört worden. Da nun Bonn Regierungssitz war, bestand kaum die Notwendigkeit, wieder etwas instand zu setzen. Sie schaute nach rechts zu einem Grundstück, auf dem sich noch einige Ruinen befanden. Hohes Gras umwucherte die Steine, und dazwischen waren junge Bäume und einige Sträucher in die Höhe geschossen. Manchmal trieben sich Obdachlose oder ein paar Jugendliche hier herum. Bei Einbruch der Dunkelheit hatte die Gegend etwas Unheimliches.

Die Straße, in der sich das Waisenhaus befand, lag nicht weit weg. Beide Seiten des Bürgersteigs waren mit Wagen zugeparkt, sodass Emma ihren Käfer am Rande des Tiergartens abstellen musste. Hastig stieg sie aus und lief das letzte Stück zu Fuß.

Einige Meter vor der grauen Villa mit dem abgeschlagenen Putz bemerkte sie auf der anderen Straßenseite den jungen Mann. Er rauchte fahrig eine Zigarette und starrte zu dem Waisenhaus hinüber.

Emma musterte ihn. Irgendetwas an ihm war seltsam. Vielleicht lag es auch nur an seinem Hut, den er tief ins Gesicht gezogen hatte. Sie sah noch, wie er einen Fotoapparat aus seiner Tasche holte, bevor sie weiter durch das geöffnete Tor eilte.

Im Hof hatte sich bereits eine kleine Menschenmenge versammelt, und vor einer Tribüne waren mehrere Reihen Stühle aufgestellt worden, auf denen die eintreffenden Gäste – einige Bezirkspolitiker und Journalisten – Platz nahmen.

»Emma!« Eine breitschultrige Gestalt in amerikanischer Uniform winkte ihr zwischen den Leuten hindurch zu.

»Major Carter?«

Erfreut ging sie auf ihn zu. Über die Jahre war sein Haar grau geworden, aber sein Gesicht, durch das sich jetzt Falten zogen, hatte noch die gleiche warmherzige Ausstrahlung wie früher. Emma kannte den Amerikaner, seit sie ein kleines Mädchen war. Ihre Mutter hatte nach ihrer Flucht aus Ostpreußen in Berlin in einem Kiosk gearbeitet, der sich vor dem US-Hauptquartier in Dahlem befunden hatte. Major Carter war damals einer ihrer Stammkunden gewesen und hatte Emma, die ihre Mutter nach der Schule oft bei der Arbeit besucht hatte, nicht nur regelmäßig etwas Süßes geschenkt, sondern ihr auch die ersten englischen Worte beigebracht. In gewisser Weise hatte sie es ihm zu verdanken, dass sie überhaupt Dolmetscherin geworden war.

»What a nice surprise to see you here – was für eine schöne Überraschung, Sie hier zu sehen!«, begrüßte sie ihn mit einem Lächeln. Man hatte ihr lediglich mitgeteilt, dass sie für die amerikanische Kommandantur dolmetschen sollte, aber nicht, dass der Major heute die Rede halten würde.

»Well, it was a short-term decision – es war eine kurzfristige Entscheidung. Bei uns gibt es gerade einen Wechsel in der Führung …«, erklärte er. Wie immer sprachen sie Englisch, da sein Deutsch trotz der Jahre, die er in West-Berlin lebte, nur gebrochen war.

»Das ist Herr Gussmann, der Direktor des Waisenhauses«, stellte er dann einen Mann im Anzug an seiner Seite vor, der ihren Wortwechsel verfolgt hatte. Er trug sein dunkelblondes Haar in einem strengen Seitenscheitel, und seine Oberlippe zierte ein altmodisch nach oben gezwirbelter Schnurrbart.

Der Major deutete auf Emma. »Frau Laakmann, unsere Dolmetscherin.«

»Willkommen!« Der Direktor schüttelte ihr höflich die Hand, als sich ein Mann mit einem Fotoapparat an ihnen vorbeidrängte und gegen sie stieß. Ohne eine Entschuldigung ging er einfach weiter.

Major Carter schaute ihm missbilligend hinterher.

Überrascht erkannte Emma an dem Hut und der Lederjacke, dass er der Mann war, den sie vorhin vor dem Waisenhaus gesehen hatte. Sie verfolgte aus den Augenwinkeln, wie er zu den Kindern ging, die sich hinter den Stuhlreihen der Gäste aufgestellt hatten. Er fragte einen Jungen etwas, der daraufhin die Achseln zuckte. Als ein Erzieher auf die Kinder zukam, wandte sich der Unbekannte ab.

»Nun, ich denke, wir können dann beginnen«, sagte der Direktor. Auf ein Zeichen von ihm ertönte ein Tusch.

Herr Gussmann betrat die Tribüne und hielt eine einleitende, ein wenig geschwollene Dankesansprache, bevor er das Wort an den Major übergab. Emma trat hinter das zweite Mikro und begann, Satz für Satz der englischen Rede zu übersetzen. In seiner warmherzigen Art drückte der Major darin seine Hoffnung aus, dass die Kinder, die hierherkamen, ein Zuhause und einen Hort der Geborgenheit finden würden.

Emma schaute unwillkürlich zu den Schützlingen des Heims, die hinter den Stühlen der Gäste aufgereiht wie Marionetten standen. Sobald eines der Kinder unruhig wurde oder sich rührte, wurde es von dem Erzieher mit einem strengen Blick bedacht und erstarrte in seiner Bewegung. Die frisch gewaschenen Haare und gestärkte Kleidung der Kinder konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass keines von ihnen sonderlich froh oder unbeschwert wirkte, stellte Emma fest, und sie verspürte plötzlich Mitleid. Sie musste an Alice denken, die – nachdem sie als Kinder in den Wirren des Kriegs und der Flucht aus Ostpreußen getrennt worden waren – auch in einem Heim aufgewachsen war. Bis heute sprach ihre Schwester kaum über diese schwere Zeit.

Während der Major zum Ende seiner Rede kam und Emma die letzten Sätze auf Deutsch wiedergab, schaute sie erneut zu dem Unbekannten mit dem Fotoapparat. Er stand etwas abseits und schien sich in keinerlei Weise für die Ansprache zu interessieren. Stattdessen inspizierte er aus einiger Entfernung noch immer eingehend die Kinder. Fast als würde er jemanden suchen. Während alle anderen applaudierten, wandte sich der Mann unvermittelt ab und ging auf das Haus zu.

»Und nun noch eine kleine Überraschung – a surprise for our American friends«, rief der Direktor, und auf ein Zeichen von ihm begannen einige der Kinder »For he’s a jolly good fellow« im radebrechenden Englisch zu singen, bemüht, aber doch ein wenig schief.

Nach einem anschließenden Rundgang durch den neuen Anbau wurden noch Fotos aufgenommen und die Fragen einiger Journalisten beantwortet, dann war Emmas Arbeit beendet.

2

Als sie wenig später zurück zu ihrem Auto lief, ging ihr das Bild der Waisenkinder nicht aus dem Kopf. Emma erinnerte sich, wie schmerzhaft der Tod ihrer Mutter für sie gewesen war, und sie war damals bereits erwachsen gewesen. Noch heute fehlte ihre Mutter ihr sehr. Wie schrecklich musste es erst für die Kinder sein, keinen Elternteil mehr zu haben – und auch noch in einer so kalten und unpersönlichen Atmosphäre wie diesem Heim aufzuwachsen! Dieser Gussmann war ihr nicht sonderlich sympathisch erschienen. Gedankenverloren fasste sie in ihrer Handtasche nach dem Autoschlüssel. Aber ihr Käfer war nicht verschlossen. Emma runzelte die Stirn. Anscheinend hatte sie in der Eile vorhin vergessen abzuschließen. Kopfschüttelnd öffnete sie die Tür. Sie warf ihre Sachen auf den Beifahrersitz, setzte sich hinters Steuer und erstarrte im selben Augenblick. Hinter ihr war eindeutig ein Geräusch zu hören – gepresste Atemzüge! Sie drehte sich hastig um und fuhr erschrocken zusammen – auf dem Boden hinter dem Beifahrersitz kauerte ein Junge. Voller Angst blickte er sie aus seinen braunen Augen an. Er hatte die Decke, die immer auf dem Rücksitz lag, halb über sich gezogen. Deshalb hatte sie ihn beim Einsteigen wahrscheinlich nicht gesehen.

»Mein Gott, was machst du denn hier? Du hast mich zu Tode erschreckt!« Emmas Puls raste vor Schreck noch immer. Erst da bemerkte sie, dass der Junge zitterte. Panik spiegelte sich in seinem Gesicht. Besorgt musterte sie ihn.

»Hey, was hast du denn?«

Doch der Junge brachte keinen Ton hervor.

Emma stieg aus, klappte den Sitz nach vorn und ging vor dem Jungen in die Knie, um mit ihm auf derselben Höhe zu sein – aber er wich ängstlich vor ihr zurück zur anderen Seite des Wagens. Dabei rutschte die Decke von seinem Kopf und enthüllte ein schmales Gesicht, das von strubbligen schwarzen Haaren umrahmt wurde. Emma schätzte, dass er vielleicht elf, höchstens zwölf Jahre alt war. Seine Brauen waren genau wie seine Augen dunkel, ja fast schwarz, und auf seinem rechten Wangenknochen zeigte sich ein kleiner, aber markanter sichelförmiger Leberfleck.

»Ich tue dir nichts«, sagte sie sanft. Sie deutete auf sich. »Ich heiße Emma. Was ist denn passiert? Kann ich dir helfen?«

Er schwieg und starrte sie an. Seine Nase lief, und er wischte sie sich mit dem Ärmel ab, ohne sie dabei auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Seine linke Hand umklammerte fest die Decke. Er strahlte etwas so Schutzbedürftiges aus, dass es Emma ins Herz schnitt. Wovor hatte der Junge nur solche Angst?

»Wie heißt du denn? Versteckst du dich vor jemandem?«, fragte sie, denn sie sah, dass er Kratzspuren an der Hand hatte, als wäre er durch ein Gebüsch gerannt. Sein rechtes Hosenbein war aufgerissen und die Haut darunter aufgeschürft. Vorsichtig streckte sie ihre Hand aus und berührte ihn am Arm. »Du bist hingefallen, oder?«

Er nickte.

Immerhin schien er sie also zumindest zu verstehen. Vielleicht würde sie ihn mit einer anderen Taktik eher zum Reden bringen.

»Magst du Schokolade?«

Sie griff nach ihrer Handtasche auf dem Beifahrersitz, in der sie für den Notfall stets einen Riegel bei sich hatte.

Emma hielt dem Jungen die Süßigkeit hin. In seinen Augen blitzte etwas auf. Zögernd streckte er schließlich seine Hand aus. Sie gab ihm die Schokolade und beobachtete, wie er das Papier aufriss und dabei seine Furcht ein wenig zu vergessen schien. Gierig biss er in den Riegel, der so schnell in seinem Mund verschwand, als befürchtete er, sie könnte ihn ihm wieder wegnehmen.

»Willst du mir nicht deinen Namen verraten?«

Einen Augenblick lang glaubte sie, er würde weiter schweigen. »Luca … Ich heiße Luca«, stieß er dann jedoch mit leiser, ein wenig heiserer Stimme hervor.

»Luca? Das ist ein schöner Name. Er ist italienisch, oder?«

Der Junge nickte. »Meine Eltern waren Italiener.« Er presste den Mund zusammen.

Emma verspürte einen leisen Stich – er hatte in der Vergangenheit gesprochen. »Lebst du in dem Waisenhaus, Luca?«

»Ja.« Jetzt, da er seine Angst anscheinend etwas überwunden hatte, lag ein aufmüpfiger Ausdruck auf seinem Gesicht, der ihn älter wirken ließ.

»Wovor bist du denn weggerannt?«

Er zuckte die Achseln und wich ihrem Blick aus. »Ich hatte Ärger im Heim!«, behauptete er.

Sie erinnerte sich an die Panik, die ihn nur wenige Minuten zuvor noch beherrscht hatte, und ihr war klar, dass er ihr nicht die Wahrheit sagte. Doch seine verschlossene Miene ließ keinen Zweifel, dass sie nicht mehr aus ihm herausbekommen würde.

»Na gut, Luca. Was hältst du davon, wenn ich dich zurück zum Heim begleite?«

Er nickte widerstrebend, stieg aber ohne ein weiteres Wort aus dem Wagen. Seine schlaksige, ein wenig magere Gestalt ging ihr kaum bis zum Oberarm. Stumm trottete er mit hochgezogenen Schultern neben ihr her. Als sie sah, wie er sich wiederholt nervös umsah, wuchs ihre Sorge. Sie wünschte, sie könnte ihm helfen. Dazu hätte sie jedoch erst einmal wissen müssen, was geschehen war. In einem Impuls fasste sie in ihre Handtasche.

»Habt ihr im Heim ein Telefon?«

»Ja, einen Münzfernsprecher.«

Sie drückte ihm ein Kärtchen mit ihrem Namen und ihrer Telefonnummer in die Hand, die sie für ihre Arbeit stets bei sich hatte, und dazu noch zwei Zehn-Pfennig-Stücke. »Ich weiß, dass du mir nicht erzählen willst, was passiert ist, aber wenn du Hilfe brauchen solltest und reden möchtest, du kannst mich jederzeit anrufen, ja?«

Erstaunt blickte er sie an. Doch dann nickte er zögernd und ließ Kärtchen und Geld in seiner Hosentasche verschwinden.

Emma begleitete ihn noch bis ins Haus hinein.

Sie hatten kaum die Eingangshalle betreten, als ein Mann in Anzughose und Pullover, der in den Vierzigern sein musste, mit erboster Miene auf sie zugelaufen kam. Emma erinnerte sich, dass er bei der Feier die Kinder beaufsichtigt hatte. Es musste sich um einen der Erzieher des Heims handeln.

»Da bist du ja, Luca! Wo hast du dich jetzt schon wieder herumgetrieben?«

Er griff den Jungen grob an der Schulter und schüttelte ihn unsanft, bevor er sich zu Emma drehte. »Was hat der Bengel ausgefressen? Hat er Ihnen etwas gestohlen?« Ohne ihre Antwort abzuwarten, versetzte er Luca einen Schlag mit der flachen Hand auf den Hinterkopf, der daraufhin ein Stück nach vorn flog.

Der Junge kniff den Mund zusammen, aber seine stoische Miene deutete darauf hin, dass er derlei Behandlung durchaus gewöhnt war.

»Lassen Sie sofort den Jungen in Ruhe«, sagte Emma empört. »Was soll das denn! Er hat überhaupt nichts getan!«

Der Erzieher lachte nur verächtlich auf. »Das wäre dann das erste Mal! Der Junge frisst jeden Tag etwas aus – stiehlt und treibt sich herum. Das steckt in seinem verdammten italienischen Blut.« Er schlug Luca wie zur Bestätigung erneut auf den Hinterkopf. »Geh nach oben, wasch dich und zieh dir was Ordentliches an! Der Direktor freut sich schon, dich nachher zu sprechen.«

Bei der Erwähnung von Gussmann verzog Luca das Gesicht. Wortlos wandte er sich in Richtung Treppe.

Emmas Magen schnürte sich zusammen, als sie ihm hinterherblickte.

»Wie können Sie so mit dem Jungen umgehen?«, fuhr sie den Erzieher an. »Ich habe Luca völlig aufgelöst in meinem Wagen vorgefunden. Er war vor Angst außer sich und wirkte, als hätte ihn jemand bedroht!«

Der Erzieher zog die Brauen hoch. »Wahrscheinlich wollte er nur etwas aus Ihrem Wagen stehlen, und Sie haben ihn überrascht … Und du, Luca, verschwinde endlich nach oben!«, rief er etwas lauter wie ein Feldmarschall in Richtung Treppe, wo der Junge stehen geblieben war und ihren Wortwechsel verfolgt hatte.

Als Emma sich zu Luca drehte, hob er in einer scheuen Geste die Hand. Während er die Treppe nach oben stieg, hatte sie plötzlich Mühe, ihren Zorn im Zaum zu halten. Sie hatte Ungerechtigkeiten noch nie ertragen können. »Sie haben ihm ja noch nicht einmal die Möglichkeit gegeben, Ihnen zu antworten!«, beschwerte sie sich.

»Was ist denn hier los?«, mischte sich in diesem Augenblick eine Stimme in ihren Disput. Herr Gussmann, der Direktor des Heims, kam vom anderen Ende der Eingangshalle auf sie zu. »Frau Laakmann? Sie sind noch hier?«

»Ja, ich habe gerade einen Ihrer Jungen zurückgebracht. Ich muss mich doch sehr wundern, wie hier mit den Kindern umgegangen wird!«

Der Erzieher zuckte auf den fragenden Blick des Direktors hin nur die Achseln. »Sie hat Luca in ihrem Wagen vorgefunden. Wahrscheinlich wollte der Bengel etwas stehlen!«

Emma blickte ihn wütend an. »Jetzt reicht es aber mit Ihren Behauptungen. Das ist eine Lüge! Der Junge hat nichts dergleichen getan. Im Gegenteil, er war völlig verängstigt. Und Sie sind sofort auf ihn losgegangen!«

Der Direktor räusperte sich. »Herr Zindler, geben Sie mir bitte einen Moment mit Frau Laakmann!«

Widerwillig entfernte sich der Erzieher.

»Ich bin sicher, Sie meinen es gut, aber Luca ist kein Unschuldslamm«, belehrte Gussmann sie. »Das wissen wir leider aus Erfahrung. Glauben Sie mir, der Junge braucht eine harte Hand!«

Emmas Miene wurde kühl. »Tatsächlich? Ich habe gesehen, welche Angst der Junge hatte! Im Übrigen bin ich mir sicher, dass es die Amerikaner, die viel Geld für dieses Heim gespendet haben, interessieren wird, wie die Kinder hier bei Ihnen behandelt werden.«

Einen kurzen, kaum wahrnehmbaren Augenblick flackerte Unwille im Gesicht des Direktors auf, bevor er sich daran zu erinnern schien, welche enge Verbindung zwischen ihr und Major Carter bestand. Er lächelte mit falscher Freundlichkeit. »Seien Sie beruhigt, ich werde mich der Sache annehmen, und wenn es etwas gibt, das Luca Angst bereitet, werde ich es in Erfahrung bringen. Wir sind immer besorgt um das Wohl unserer Schützlinge.«

Emma glaubte ihm kein Wort. »Dann haben Sie sicher auch nichts dagegen, wenn ich in den nächsten Tagen noch einmal vorbeikomme, um nach dem Jungen zu sehen?«

Der Direktor musterte sie schmallippig. »Selbstverständlich nicht, Frau Laakmann.«

Julius

3

Er war schon gegen Mittag von der Uni gekommen. Sein Seminar war heute nur spärlich besucht gewesen, aber nicht, weil er ein schlechter Dozent war. Im Gegenteil, er wusste, dass die Studenten und Studentinnen seinen Unterrichtsstil liebten, auch weil er anders als viele seiner älteren Kollegen keinen sonderlichen Wert auf Hierarchien und überzogenen Respekt legte. Er konnte den Wunsch der Jugend nach Reformen verstehen. Selbst ihm schienen die Strukturen an der Universität manchmal zu verkrustet.

Julius war es wichtiger, dass die jungen Leute in seinem Unterricht mitdachten und begriffen, welchen Segen, aber auch welche Gefahr jede wissenschaftliche und technische Errungenschaft am Ende darstellen konnte. Gewöhnlich waren seine Seminare deshalb überfüllt, aber heute war man an der TU mit anderen Dingen beschäftigt. Die Studierenden trafen Vorbereitungen für die große Demonstration, auf der sie morgen gegen den Besuch des Schahs protestieren würden. Die Uni war schon länger ein politischer Ort geworden. Neuerdings gab es Sit-ins, Teach-ins und Happenings – seltsam anmutende Aktionsformen mit unbekannten englischen Namen, die bei der älteren Generation nur verständnisloses Kopfschütteln hervorriefen. Julius beneidete die Jugend in manchen Momenten um diesen frischen Idealismus, mit dem sie dafür kämpfte, die Welt zu verbessern und anders zu leben. Er selbst fühlte sich im Vergleich dazu mit seinen dreiundvierzig Jahren geradezu abgeklärt. Seine eigenen politischen Erfahrungen hatten ihn schon lange desillusioniert.

Gedankenverloren betrachtete er die Post, die er wie immer aus dem Briefkasten mitgenommen hatte, nachdem er nach Hause gekommen war. Er ging die Umschläge durch, die er auf der kastenförmigen Anrichte aus Nussbaumholz abgelegt hatte, als er den Brief entdeckte. Die Adresse war mit der Schreibmaschine getippt, wie es bei den meisten offiziellen Schreiben der Fall war. Er riss den Umschlag auf, ohne zuvor auf den Absender zu schauen. Wie im Schock las er die handgeschriebenen Zeilen erst ein Mal – und dann gleich noch ein zweites Mal.

Ungläubig ließ er sich auf den Stuhl hinter seinem Schreibtisch sinken, und ein siedend heißes Gefühl durchschoss ihn. Nach all den Jahren? Konnte es eine Falle sein? Warum sollte er diesen Brief nach so langer Zeit bekommen? Gerade jetzt? Er war seit sechs Jahren im Westen. Kurz nach dem Mauerbau war er mit Emma für einige Zeit nach Frankfurt gezogen, weil er befürchtet hatte, hier nicht sicher zu sein. Doch schließlich hatte er in West-Berlin eine Stelle als Dozent an der Technischen Universität angeboten bekommen, und ihm war klar geworden, dass die Mauer – so schrecklich sie war – im Grunde einen sicheren Schutz bedeutete. Außerdem hatte Emma ihre Schwester sehr vermisst.

Julius’ Flucht hatte sein Leben mit einem brutalen Schnitt in zwei Hälften geteilt, in eine Zeit davor und eine danach, und es gab niemanden mehr, mit dem er aus seinem früheren Leben noch Kontakt hatte. Warum sollte sich jetzt auf einmal jemand melden? Er starrte nach wie vor auf die Zeilen, als er draußen im Flur den Schlüssel in der Tür hörte. Hastig steckte er den Brief in die Innentasche seines Jacketts. »Ich bin’s«, war Emmas helle Stimme zu vernehmen, als sie auch schon ins Wohnzimmer trat.

Sie gab ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange, und Julius kam nicht umhin, sich daran zu erinnern, wie überschwänglich und leidenschaftlich sie sich früher begrüßt und wie oft sie zusammen ausgelassen gelacht hatten. Das Bild von ihrer Hochzeit stieg vor seinen Augen auf. Sie hatten nur wenige Monate nach der Flucht geheiratet. Max und Alice waren ihre Trauzeugen gewesen. Er sah Emma wieder vor sich, wie sie in diesem weißen Kleid so strahlend schön auf ihn zukam. Ein sanftes Lächeln umspielte ihre Lippen, als er ihre Hand ergriff und sie fest umschloss. Er wollte sein Leben mit dieser Frau verbringen, und nun konnte sein Wunsch Wirklichkeit werden. Die Vergangenheit mit all den Schrecken, ihre Trennung, seine Tätigkeit als Agent, die ständige Bedrohung und Flucht – das alles lag hinter ihnen. Sie waren frei, und die Zukunft lag mit allen ihren Möglichkeiten vor ihnen. Sie waren so glücklich gewesen!

Doch das letzte Jahr hatte Emma verändert. Seitdem sie das Kind verloren hatte, war sie meistens still und in sich gekehrt. Auch wenn sie nicht darüber sprach, sah er, dass sie es einfach nicht schaffte, ihre Trauer zu überwinden. Am Anfang hatte er ihren Schmerz geteilt und mit ihr getrauert, aber jetzt hatte er immer öfter das Gefühl, dass sie endlich loslassen musste. Sie konnten beide nicht ändern, was passiert war.

»Und, wie war es?«, erkundigte er sich vorsichtig.

Emma lehnte sich gegen den Schreibtisch.

»Die Feier war belanglos, und die Kinder in dem Waisenhaus können einem wirklich leidtun«, erklärte sie und verschränkte die Arme vor der Brust. »Aber stell dir vor, als ich zurückfahren wollte, habe ich einen Jungen in meinem Wagen gefunden. Er hatte sich hinter dem Beifahrersitz versteckt und zitterte vor Angst …«

Julius runzelte die Stirn. »Aber wie ist er denn in dein Auto gekommen? War das Fahrzeug nicht abgeschlossen?« Emma hatte ihm erzählt, dass das Heim am Tiergarten in der Nähe der alten Botschaften lag – eine Gegend, die ohnehin nicht die sicherste war.

»Das muss ich in der Eile vergessen haben, aber darum geht es auch gar nicht …« Sie berichtete ihm, wie sie den Jungen beruhigt und zum Heim zurückgebracht hatte, wo der Erzieher sofort auf den Jungen losgegangen war. Julius hatte Mühe, ihren Worten zu folgen. Gleichzeitig wurde ihm bewusst, dass Emma seit Monaten nicht mehr so viele Emotionen gezeigt hatte. Sogar in ihre Wangen war ein wenig Farbe zurückgekehrt. Trotz ihrer Verärgerung war es ein gutes Zeichen, dass sie so wütend und aufgebracht war.

»Aber wenn dieser Gussmann glaubt, dass ich diese Sache auf sich beruhen lasse, hat er sich getäuscht«, schloss sie kämpferisch, ohne dass Julius die letzten Sätze richtig mitbekommen hatte.

»Was wirst du nicht auf sich beruhen lassen?«

»Ich werde dem Jungen natürlich einen Besuch im Heim abstatten, um noch einmal nach ihm zu sehen!«

Julius schaute sie irritiert an. »Aber du kennst den Jungen doch gar nicht! Vielleicht hat der Erzieher gute Gründe, so streng zu sein?«

Sie schüttelte den Kopf. »Du hast Luca nicht gesehen, Julius! Er hatte echte Angst – und ich will wissen, warum.«

Etwas an der Entschlossenheit in ihrem Tonfall beunruhigte ihn. »Emma, der Junge war in deinem Auto! Wer weiß, ob er nicht einfach etwas stehlen wollte? Was, wenn er von dir überrascht wurde und dir die Angst nur vorgespielt hat?«

Ein ungläubiger Ausdruck huschte über ihr Gesicht. »Du redest ja schon wie dieser Erzieher! … Wieso glaubst du mir nicht? Zweifelst du etwa an meiner Urteilskraft?«

Er suchte für einen Augenblick nach den richtigen Worten, weil er sie nicht verletzen wollte. »Versteh mich nicht falsch, aber du hast eine schwierige Zeit hinter dir, und es wäre nur verständlich, dass du auf ein scheinbar hilfsbedürftiges Kind so emotional reagierst …« Er vollendete den Satz nicht, denn eine unheilvolle Spannung war plötzlich im Raum wahrzunehmen.

»Willst du mir gerade unterstellen, dass ich nach einem Ersatz für unser totes Kind suche?«, fragte sie kühl.

Julius fuhr sich mit einer Hand durch das Haar. »Nein, natürlich will ich das nicht!« Aber als er in ihr Gesicht blickte, wusste er, dass er einen Fehler begangen hatte. In letzter Zeit hatte er ständig das Gefühl, sich auf brüchigem Eis zu bewegen, wenn er mit ihr sprach. Er sehnte sich nach der Selbstverständlichkeit zurück, mit der er früher mit ihr über alles hatte reden können, ohne groß über seine Worte nachdenken zu müssen.

Emma schwieg. »Ich muss noch etwas für morgen vorbereiten«, sagte sie schließlich und wandte sich ohne ein weiteres Wort ab, um nach oben in den ersten Stock zu gehen.

Hilflos sah er ihr nach. Erst als sie schon aus seinem Blickfeld verschwunden war, fiel ihm wieder der Brief in seiner Jacketttasche ein.

Emma

4

Am Abend waren sie zu einem Empfang eingeladen. Die Gäste standen in eleganter Kleidung dicht gedrängt in Grüppchen zusammen. Eine Sängerin hatte mit einer Band für musikalische Unterhaltung gesorgt, aber nun eine Pause eingelegt. Stimmengewirr, Lachen und Gläserklirren erfüllten den Saal, durch den der Dunst von Zigarettenrauch schwebte. Es gab reichlich Getränke, und in einem der Nebenräume war ein üppiges Büfett aufgebaut worden.

Der Senat hatte eingeladen, und die sogenannte West-Berliner Gesellschaft war gekommen – Schauspieler, Künstler, Geschäftsleute, Bauunternehmer und Industrielle genauso wie einflussreiche Journalisten und Politiker.

Emma nippte an ihrem Sekt. Sie rechnete sich und Julius nicht wirklich zu dieser Schicht dazu, aber da sie durch ihre Arbeit sowohl mit den Alliierten als auch dem Senat und der Presse der Stadt zu tun hatte, erhielten sie regelmäßig solche gesellschaftlichen Einladungen. Normalerweise genoss sie es, sich für diese Anlässe ein schönes Kleid anzuziehen, Konversation zu betreiben und Kontakte zu knüpfen, aber heute schweiften ihre Gedanken immer wieder ab. Sie musste an den Jungen aus dem Waisenhaus denken. Emma fragte sich, wovor Luca nur so viel Angst gehabt hatte.

Als sie Julius’ Blick auf sich spürte, bemühte sie sich, sich wieder auf das Gespräch zu konzentrieren. Sie standen mit Georg Sacher, einem befreundeten Journalisten, und dessen Kollegen Dieter Ludwig zusammen, der für die Morgenpost schrieb.

»Man kann nur hoffen, dass die Polizei diesen Studentenmob im Griff haben wird. Für West-Berlin ist es eine Auszeichnung, dass der Schah auf seiner Deutschlandreise hierherkommt!«, sagte Dieter aufgebracht und blies den Rauch seiner Zigarette aus. »Man sollte diesen Studenten das Demonstrieren ein für alle Mal verbieten … Ist es nicht schwierig, bei dieser Jugend heutzutage an der Uni tätig zu sein?«, richtete er das Wort an Julius.

»Nein, eigentlich nicht«, erwiderte ihr Mann höflich. »Und die meisten jungen Leute wollen ja nur etwas in dieser Welt verbessern. Manches schießt vielleicht ein wenig übers Ziel hinaus, aber die Intention, die sie haben, ist doch erst einmal keine schlechte.«

Dieter schüttelte ungläubig den Kopf. »Die Meinung kann ich leider nicht teilen. Diese linke Radikalität stellt eine Gefahr dar. Wenn sie könnten, wie sie wollten, würden wir uns morgen in einem sozialistischen Staat wie drüben wiederfinden. Und dann würden sie Springer am liebsten enteignen! Allein an der Wortwahl erkennt man doch die Sprache Ost-Berlins! Wenn man sich überlegt, was ein Verleger wie Springer für die Stadt getan hat, wie viele Arbeitsplätze er geschaffen hat …« Er drückte empört seine Zigarette aus.

Julius lächelte verhalten. »Zugegeben, einige Forderungen der Studenten scheinen ein bisschen radikal. Aber ich denke, man sollte auch nicht jedes Wort von ihnen zu ernst nehmen.«

»Mit manchen Dingen haben die jungen Leute ja durchaus recht«, mischte sich Georg ein. »Aber diese Ablehnung aller Regeln und jeder Autorität und Moral, das geht einfach zu weit. Wenn ich nur an diese Kommune I denke! Da treibt es jeder mit jedem. Das widerspricht doch jedem Anstand und jeder Sitte.«

Emma hielt sich zurück. Sie musste unwillkürlich an Alice denken, die auch als Journalistin arbeitete, aber, anders als Dieter und Georg, große Sympathien für die Studierenden hegte. Ihre Schwester würde morgen den gesamten Tag unterwegs sein, um über den Besuch des Schahs zu berichten. Da Emma ohnehin einen freien Tag hatte, würde sie sich um ihre Nichte Lisa kümmern, die auch bei ihnen übernachten sollte. Hoffentlich würde sich Alice von der Demonstration ausreichend fernhalten. Jemand vom Senat hatte ihr erzählt, dass die Behörden mit allen Mitteln verhindern wollten, dass sich West-Berlin vor seinen ausländischen Staatsgästen blamierte, weil man ein paar krawallsüchtige junge Leute nicht unter Kontrolle bekam.

Sie nahm wahr, wie Julius den Arm um sie legte. Von außen wirkten sie vermutlich wie ein glückliches Paar. Sie sehnte sich nach der Zeit zurück, als sie das wirklich waren. Manchmal befielen sie Schuldgefühle, dass es alles an ihr lag. Die Stimmung zwischen ihnen war nach ihrem Disput am Nachmittag noch immer gedrückt. Dabei musste sie Julius zugutehalten, dass er sich zu Hause bei ihr entschuldigt hatte. »Es tut mir leid. Was ich gesagt habe, war nicht fair. Aber ich mache mir einfach Sorgen um dich. Ich habe das Gefühl, deine Trauer wird nicht weniger. Unser Kind war noch nicht einmal geboren, Emma!«

Er glaubte, dass es deshalb leichter für sie sei, diesen Verlust zu verarbeiten, aber für sie hatte ihre Tochter bereits existiert. Von dem Augenblick an, als Emma erfahren hatte, dass sie endlich schwanger war, hatte sie ein Gefühl der Verbundenheit und Liebe zu diesem heranwachsenden Wesen in sich gespürt, das sie nicht beschreiben konnte.

»Wenn wir keine Kinder bekommen – ich bin auch nur mit dir zu zweit glücklich«, hatte Julius hinzugesetzt. Er hatte es als Beruhigung gemeint, aber damit nur ihre Angst verstärkt. Eine Zukunft ohne Kind? Die Möglichkeit, dass sie nicht fähig sein könnte, ein Baby zu bekommen, schwebte wie ein schwarzer Schatten über ihr und ließ Emma nachts Albträume haben. Es hatte über zwei Jahre gedauert, bis sie überhaupt schwanger geworden war, und dann hatte sie das Kind verloren. Mit dreiunddreißig blieb ihr nicht mehr viel Zeit.

Neben ihr ließ Julius seinen Blick durch den Raum schweifen. Sie spürte seine Anspannung und fragte sich plötzlich, ob seine Stimmung allein der Auseinandersetzung zwischen ihnen geschuldet war.

»Alice?«

Eine aparte junge Frau in einem silbernen Kleid, die an ihr vorbeilief, war auf einmal erstaunt vor ihnen stehen geblieben.

»Dich hätte ich hier nun wirklich nicht vermutet«, sagte die Unbekannte, und etwas Zögerliches lag dabei in ihrer Haltung, als wäre sie sich nicht sicher, wie sie reagieren würde.

Emma erkannte, dass es sich bei der Frau um die Sängerin handelte, die vorhin auf der Bühne gestanden hatte. »Sie verwechseln mich leider. Ich bin nicht Alice, sondern ihre Zwillingsschwester Emma!« Es passierte ihr nicht das erste Mal, dass man sie für ihre Schwester hielt.

Ein verblüffter Ausdruck glitt über das Gesicht der Sängerin. »Sie sehen sich aber in der Tat ähnlich«, entfuhr es ihr, bevor sie ihr mit einem entwaffnenden Lächeln die Hand entgegenstreckte. »Irma Assmann. Alice und ich kennen uns von früher aus der DDR.«

Dunkel entsann Emma sich, dass vor einiger Zeit in der Zeitung gestanden hatte, dass Irma Assmann, die zuvor bereits in der DDR Karriere gemacht hatte, letztes Jahr bei einem Konzertauftritt in den Westen geflohen war.

»Emma Laakmann«, stellte sie sich selbst vor und deutete dann zu den Männern, die neugierig zugehört hatten. »Mein Mann Julius Laakmann, und das sind Georg Sacher und Dieter Ludwig.«

Dieter, der sich ein Stück nach vorn drängte, schenkte Irma ein breites Lächeln. Er ergriff ihre Hand und führte sie in einer angedeuteten Geste zu seinen Lippen. »Ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich zähle zu Ihren großen Bewunderern, Fräulein Assmann. Sie haben eine so wunderbare Stimme!«

»Danke sehr«, erwiderte Irma charmant.

»Und Sie kennen meine Schwester?«, fragte Emma neugierig. Sie war sich sicher, dass Alice die Sängerin nie erwähnt hatte. Das wäre ihr im Gedächtnis geblieben, aber es passte zu ihrer Schwester, die sehr viel verschlossener als sie selbst war und ohnehin nur ungern über die Vergangenheit sprach. Sie beide waren als Kinder auf der Flucht aus Ostpreußen getrennt worden und hatten geglaubt, die andere hätte nicht überlebt. Alice war in einem Heim in der DDR und sie bei ihrer Mutter in West-Berlin aufgewachsen. Erst als Erwachsene hatten sie sich wiedergefunden.

Irma lächelte leicht. »Ehrlich gesagt hatten wir noch nicht richtig die Gelegenheit, unsere Freundschaft wieder aufleben zu lassen, seit ich im Westen bin. Aber Alice hat mir immer viel bedeutet. Ich stamme ursprünglich auch aus Ostpreußen«, berichtete sie dann, was Emma sofort für sie einnahm. Auch nach den langen Jahren, die seit der Flucht vergangen waren, verspürte sie noch eine tiefe Sehnsucht nach der einstigen Heimat.

»Von wo stammen Sie denn genau?«, erkundigte sich Julius.

»Aus der Nähe von Allenstein.«

»Wirklich?«, entfuhr es Emma. »Alice und ich sind etwas weiter östlich aufgewachsen. In einem Dorf, nicht weit von der Grenze entfernt. Georg ist übrigens auch aus Ostpreußen.« Wenig später waren sie in ein angeregtes Gespräch über die alte Heimat vertieft, und Irma nahm sie alle mit ihrem Charme ein. »Kommen Sie doch einmal zu einem Konzert von mir! Ich würde Ihnen gerne Karten schenken. Und bringen Sie Alice mit«, sagte die Sängerin, als sie sich schließlich verabschiedete.

2. JUNI 1967

Alice

5

Menschen rannten panisch die Straßenentlang. Eine dicht getriebene Menge, die mehr ihren Instinkten als der Vernunft gehorchte. In ihren Schreien und Rufen schwang Furcht genauso wie Wut und Fassungslosigkeit. Alice lief so schnell sie konnte. Wann war der Tag so eskaliert? Am Morgen, als die Demonstranten vor dem Rathaus auf die jubelnden persischen Anhänger des Schahs getroffen waren und diese auf einmal wahllos angefangen hatten, mit Stöcken und Holzlatten auf sie einzuschlagen? Oder als die West-Berliner Polizei zum Entsetzen der Protestierenden nicht nur tatenlos zugesehen, sondern die Perser sogar noch unterstützt hatte? Oder war es doch erst vorhin vor der Oper gewesen, als der Schah und seine Frau mit dem Bundespräsidenten und dem Regierenden Bürgermeister zum Besuch der Zauberflöte eintrafen, als wären sie gewöhnliche Gäste und nicht Herrscher eines menschenfeindlichen Systems? Hinter der Absperrung eines Bauzauns waren sie von der Menge mit empörtem Geschrei und geworfenen Eiern und Farbbeuteln empfangen worden.

Fest stand, dass sich die Stimmung über den gesamten Tag hinweg auf beiden Seiten aufgeheizt hatte. Kaum hatten sich die Türen der Oper hinter den ausländischen Staatsgästen geschlossen, hatte die Polizei den Befehl zur Räumung gegeben. Dabei hatten die Beamten der Menge nicht etwa den Weg freigegeben, sondern versucht sie einzukesseln und waren von vorn und hinten zugleich gnadenlos mit Gummiknüppeln auf sie losgegangen. Der einzige Fluchtweg, der ihnen allen blieb, war Richtung Krumme Straße.

Und jetzt rannten sie. Die Polizei war ihnen dicht auf den Fersen. Sie gingen gezielt vor, griffen – wie schon den ganzen Tag – mit mehreren Männern jemanden heraus, auf den die Schlagstöcke niedersausten, selbst dann noch, wenn er wehrlos am Boden lag. Es traf Frauen genauso wie Männer.

Die Gewalt schockierte Alice. Sie hielt den linken Arm schützend über ihren Mantel, unter dem sie die Kamera sicher verstaut hatte. Auf keinen Fall durfte sie die Bilder verlieren, die sie heute aufgenommen hatte. Vor ihr strauchelte eine Frau und stürzte. Ein junger Mann, der neben ihr lief, blieb stehen, um ihr aufzuhelfen. Die Frau hastete weiter, doch ihm selbst waren auf einmal zwei Polizisten auf den Fersen.

»Greift ihn euch!«, hörte Alice einen scharfen Ruf. Er kam von einem Polizisten in Zivil. Auch wenn er keine Uniform trug, verrieten ihn Kleidung, Haarschnitt und nicht zuletzt sein grimmiger Gesichtsausdruck. »Greifer« wurden diese Beamten genannt. Alice sah, wie sich auf seinen Befehl hin ein uniformierter Beamter auf den Studenten stürzte, der der Frau geholfen hatte.

»Achtung! Pass auf!«, rief Alice, als sie mitbekam, wie der Polizist den Schlagstock hob. Der Hieb traf den langhaarigen jungen Mann mit voller Wucht an der Schulter und ließ ihn schwankend zu Boden gehen. Voller Entsetzen beobachtete Alice, wie ein zweiter Hieb auf ihn niederging.

»Lassen Sie ihn!«, schrie sie. Ein anderer Polizist versuchte sie festzuhalten, aber sie schaffte es noch geistesgegenwärtig, den Presseausweis aus ihrer Manteltasche zu reißen. »Ich bin Journalistin!«

Der Polizist starrte auf den Ausweis. Alice merkte, wie sie innerlich zitterte.

Der Beamte in Zivil nahm ihren eleganten Sommermantel in Augenschein, den sie sich extra von Emma geliehen hatte. Es gereichte ihr vermutlich auch zum Vorteil, dass sie mit Anfang dreißig älter als die meisten anderen Demonstrationsteilnehmer war, denn er nickte.

»Lassen Sie sie los!«, sagte er zu seinem Kollegen.

Alice versuchte, sich ihre Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Man hatte ihr in der Redaktion geraten, sich äußerlich möglichst von den Demonstranten abzuheben. Den gesamten Tag hatte sie es albern gefunden, so angezogen unterwegs zu sein, aber nun war sie dankbar, dass sie dem Rat gefolgt war. Sie deutete auf den Studenten, der von einem der anderen Polizisten mit festem Griff auf dem Boden gehalten wurde. »Er gehört zu mir. Mein Praktikant. Deshalb hat er keinen eigenen Presseausweis«, behauptete sie, weil ihr auf die Schnelle nicht Besseres einfiel.

Widerstrebend ließ der Polizist ihn los, und Alice versuchte dem jungen Mann aufzuhelfen, der vor Schmerz aufstöhnte und sich auf die Stufen eines Hauseingangs sinken ließ. Besorgt musterte Alice ihn. Seine Lippe war aufgeplatzt und blutete. Sie spürte, wie Wut in ihr hochstieg.

»Für wen schreiben Sie denn?«, fragte der Beamte in Zivil, der sie noch immer taxierte. Er gab den beiden Polizisten einen Wink weiterzulaufen, blieb aber selbst noch stehen.

»Ich arbeite frei. Meistens schreibe ich für die Morgenpost oder die B. Z.«, log Alice, da sie es für besser hielt, ihn nicht wissen zu lassen, für welche linken Zeitungen sie ihre Artikel in Wahrheit verfasste.

Er nickte. Ihre Antwort schien ihn zufriedenzustellen, denn die von ihr genannten Zeitungen gehörten zur Springer-Presse, die das Vorgehen der Polizei gewöhnlich mit glühenden Worten verteidigte.

»Halten Sie sich von solchen Demonstrationen in Zukunft mal lieber fern, junge Frau! Sie sehen ja, was passieren kann. Und Ihr Praktikant soll sich nicht wundern, dass wir ihn auf dem Kieker haben – so wie der aussieht! Sie sollten ihn schleunigst zum Friseur schicken«, fügte er hinzu und lief, noch bevor Alice antworten konnte, auch schon weiter.

»Faschistischer Idiot«, murmelte der junge Mann, der sich an seine Lippe fasste. Er bemerkte das Blut an seiner Hand und musterte fassungslos seinen Finger.

Alice reichte ihm ein Taschentuch. »Geht es?«, fragte sie mitfühlend.

Sie ließ sich neben ihm auf die Stufen nieder, während weiterhin Schreie, Rufe und das Geräusch der Polizeisirenen zu ihnen drangen.

Er nickte. »Danke, dass Sie mir geholfen haben.« Als er den Kopf zu ihr wandte, sah sie sein Gesicht zum ersten Mal von vorn. Er war einige Jahre älter, als seine schlanke, sportliche Gestalt und die schulterlangen blonden Haare vermuten ließen, erkannte sie. Bestimmt um die dreißig und wahrscheinlich schon lange kein Student mehr.

Seine Hand mit dem Taschentuch sank nach unten, und sie stellte fest, dass ihr seine Züge unerwartet bekannt vorkamen. Ungläubig starrte sie ihn an, und für einen Augenblick weigerte sich ihr Verstand zu begreifen, wer dort vor ihr saß. Das konnte nicht sein. Über Jahre hatte sie sein Bild in ihren Albträumen heimgesucht und tat es gelegentlich immer noch. Aber es gab keinen Zweifel – er war es.

»Fritz? Was machst du denn hier?«, brach es aus ihr heraus.

Sie konnte an seinem sich verändernden Gesichtsausdruck ablesen, wie er sie im selben Moment ebenfalls erkannte.

»Alice?«

Polizeisirenen wurden am anderen Ende der Straße lauter, und eine Gruppe von Demonstranten hetzte an ihnen vorbei. »Sie kommen mit Wasserwerfern!«, schrie einer von ihnen.

Das Taschentuch weiter auf seine Lippe gepresst, erhob Fritz sich hastig. »Schnell!«, sagte er und zog sie schon mit sich.

6

Sie rannten durch die Seitenstraßen, Haken schlagend. Erst als sie sich sicher waren, dass ihnen die Polizei nicht folgte, wurden sie langsamer.

Fritz bestand darauf, ihr in einer Kneipe ein Bier auszugeben. »Das ist das Mindeste. Immerhin hast du mich gerettet«, erklärte er, nichts ahnend, wie falsch er damit lag. Alice rang noch immer um Fassung, wenn sie ihn ansah. Sie hatte das Gefühl, einem Gespenst gegenüberzustehen.

»Ich wusste nicht, dass du auch im Westen bist. Was für ein Zufall, dass wir uns so wiedertreffen!« Auf Fritz’ Gesicht lag nach wie vor ein ungläubiges Lächeln, was durch das inzwischen geronnene Blut an seiner Lippe ein wenig grotesk wirkte. Doch seine Wiedersehensfreude war echt, und Alice verspürte noch mehr Gewissensbisse.

Ihre Hand zitterte leicht, und er bemerkte es. »Diese Gewalt setzt einem ganz schön zu, oder? Dabei habe ich früher gedacht, hier würde es anders laufen«, sagte er, ihre Reaktion missverstehend.

Alice schaute ihn an. Er hatte keine Ahnung. Woher sollte er auch wissen, dass sie sein Leben zerstört hatte? Nur durch ihre Schuld war er vor Jahren in der DDR im Gefängnis gelandet. Bilder jenes Abends stiegen vor ihren Augen auf, als sie das Notizbuch auf dieser Party in West-Berlin gestohlen hatte. Ihr war nicht klar gewesen, dass es verschlüsselte Informationen enthielt. Sie hatte einfach nur einen Beweis ihrer Loyalität erbringen wollen. Erst später hatte sie von den Verhaftungen erfahren. »Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet, Genossin!«, hatte Schröder, dieser Stasi-Offizier, zu ihr gesagt, und seine Worte hatten sich wie Säure in ihr Inneres geätzt. Noch nie in ihrem Leben hatte Alice sich so schuldig gefühlt wie damals.

Sie musste gehen, wurde ihr bewusst. Sie konnte hier nicht sitzen bleiben und mit ihm reden, als wäre das alles damals nicht geschehen. »Ich freue mich, dass es dir gut geht, Fritz. Aber ich habe leider keine Zeit …«

Sie wollte aufstehen, aber er fasste bittend nach ihrer Hand. »Ach komm, Alice, nur ein Bier, um der alten Zeiten willen! Es würde mir viel bedeuten.«

Und etwas in seinem Blick brachte sie zögernd dazu zu nicken, und wie eine Marionette setzte sie sich wieder hin. Dabei wusste sie, dass es ein Fehler war. Sie sollte jedes Gespräch mit Fritz meiden und alles dafür tun, ihm nie wieder zu begegnen. Aber ein Teil von ihr wollte gleichzeitig auch wissen, wie es ihm ergangen war, und erfahren, ob er sehr gelitten hatte. Es erleichterte sie so sehr, ihn in Freiheit zu sehen! Was war passiert? Wieso war er nicht mehr in Ost-Berlin im Gefängnis, sondern konnte stattdessen hier in West-Berlin auf einer Demonstration protestieren? Er war zu fünfzehn Jahren Haft verurteilt worden!

Der Wirt brachte ihnen ihr Bier. Um sie herum herrschte lautes Stimmengewirr. Erst jetzt bemerkte Alice, dass sie nicht die einzigen Demonstranten waren, die in der Kneipe Zuflucht gesucht hatten. Überall wurde aufgebracht über das brutale Vorgehen der Polizei diskutiert. »Mir tut es um keinen Stein leid, den ich geworfen habe«, sagte einer.

Fritz hob das Glas und stieß mit ihr an. Sie trank einen Schluck, obwohl sie den Geschmack von Bier eigentlich nicht besonders mochte.

Er beugte sich zu ihr. »Mensch, ich freue mich so sehr, dich zu sehen! Erzähl, wann bist du in den Westen gekommen?«

»Am Tag des Mauerbaus«, erwiderte sie wahrheitsgemäß. »Im letzten Moment. Mit meiner kleinen Tochter. Meine Schwester lebte im Westen und hat mir geholfen.«

Fritz nickte anerkennend. »Das hast du richtig gemacht!« Er zog ein Päckchen Zigaretten aus seiner Jackentasche und bot ihr eine an, doch sie lehnte dankend ab. »Ich wusste gar nicht, dass du ein Kind hast! Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Kurz vor meiner Verhaftung?«

Alice nickte schwach, als er darauf zu sprechen kam. »Ja, ich glaube. Ich habe gehört, was mit dir passiert ist«, setzte sie leise hinzu.

Er zündete sich eine Zigarette an. »War nicht besonders klug, was ich da gemacht habe. Ich hatte einer antikommunistischen West-Organisation ein paar Informationen zugespielt, nichts Besonderes, aber es hat für meine Verurteilung gereicht. Fünfzehn Jahre! Vier Jahre habe ich eingesessen …« Er inhalierte einen Zug, bevor er ihn mit Kraft wieder ausstieß.

»War … war es sehr schlimm?«

»Ja. Würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen. Die reinste Psychofolter. Das beherrschen die richtig gut.« Fritz aschte mit bitterer Miene ab. Sein Gesicht hatte sich verhärtet, und er wirkte plötzlich um Jahre älter.

Alice spürte, wie sich Übelkeit in ihr ausbreitete. Sie konnte nur dunkel erahnen, was er durchgemacht haben musste – und es war ihre Schuld. »Es tut mir so leid, Fritz«, stieß sie hervor.

Er zuckte die Achseln. »Es war unglaublich hart, und ich will ehrlich sein, sie haben es mehr als einmal beinahe geschafft, mich zu brechen. Aber auf der anderen Seite, hätte ich nicht im Knast gesessen, wäre ich nie in den Westen gekommen, sondern würde immer noch in Ost-Berlin leben. Und das wäre auch ein Gefängnis gewesen, denn seit dem Mauerbau ist die Stadt nichts anderes mehr.«

Sie hätte erleichtert über seine Sichtweise sein müssen. Doch das war sie nicht. Stattdessen konnte sie nur daran denken, wie sehr er in den vier Jahren gelitten hatte. Für einen Moment schwiegen sie beide.

»Wie bist du denn am Ende in den Westen gekommen?«, wagte sie schließlich zu fragen.

»Mein Name kam auf eine Liste von Gefangenen, die von der BRD freigekauft wurden.«

»Freigekauft?«

Fritz lächelte freudlos. »Ja, der sozialistische Staat der DDR, der stets so verächtlich gegen den Kapitalismus wettert, verkauft seine Gefangenen für schnödes Geld. Heuchlerisch, oder? Wusstest du das nicht?«

Sie schüttelte den Kopf. Dass Gefangene ausgetauscht wurden, davon hatte sie wohl gehört, aber verkauft? Moralisch schien es ihr unvorstellbar, dass die DDR so etwas tat, aber sie glaubte Fritz. Unwillkürlich fragte sie sich, was Sergej von dieser Art von Handel gehalten hätte. Der russische Offizier hatte ihr als Kind in Ostpreußen das Leben gerettet. Er war zu ihrem väterlichen Beschützer geworden und hatte mit ihr später, als Jugendliche, wenn er sie im Heim besuchte, viel über Marx und Lenin gesprochen. Vehement hatte er die Ungerechtigkeiten des Kapitalismus angeprangert, dass es nicht richtig war, wenn einige wenige fast alles und die anderen fast nichts besaßen.

Fritz lächelte. »Aber all das ist Jahre her. Jetzt arbeite ich an der FU, als wissenschaftlicher Assistent, und schreibe meine Doktorarbeit. Als ich in den Westen kam, habe ich noch mal studiert. Nun erzähl doch aber mal von dir! Du arbeitest für die Morgenpost und die B. Z.?«

Alice schaute ihn irritiert an, bis ihr einfiel, dass sie das vorhin gegenüber dem Polizisten behauptet hatte. »Aber nein«, sagte sie. Nach ihrer Flucht hatte sie genau wie er studiert und dann angefangen, freiberuflich als Journalistin zu arbeiten. Es war nicht immer einfach, aber für die Springer-Presse tätig zu sein, käme für sie trotzdem niemals infrage. »Nein, ich schreibe meistens für den Telegraf und manchmal auch für den Tagesspiegel, den Stern oder Konkret.«

»Hätte mich auch überrascht, wenn es anders gewesen wäre, so wie ich dich von früher her kenne«, gestand Fritz, der geradezu erleichtert schien. »Und du hast eine Tochter? Wie heißt sie denn, und wie alt ist sie?«

»Lisa, und sie ist acht«, erwiderte Alice reserviert. Sie konnte mit ihm unmöglich über ihr Privatleben reden, wurde ihr klar. Mit einem gespielten Lächeln griff sie nach ihrem Mantel. »Ich fürchte, ich sollte los, Fritz. Ich muss noch meinen Artikel schreiben.«

»Sicher. Wollen wir uns nicht mal in Ruhe treffen? Wenn du magst? Hast du eine Telefonnummer? Zu Hause oder bei der Arbeit?«, fügte er hinzu.

Zögernd nickte sie. »Natürlich.« Sie griff nach Stift und Papier in ihrer Tasche und notierte rasch eine Zahlenfolge. »Hier, bitte!«

Er nahm den Zettel entgegen. »Danke! Ich rufe dich an«, sagte er erfreut.

Auf dem Weg nach draußen fühlte sie sich schäbig. Sie mochte Fritz, was es noch schwieriger machte, aber sie konnte ihn unmöglich wiedersehen. Die Nummer, die sie ihm aufgeschrieben hatte, existierte nicht.

Unter Umständen würde er glauben, sie hätte sich aus Versehen verschrieben, und daraufhin in der Redaktion des Telegraf oder Tagesspiegel anrufen, um nach ihr zu fragen. Doch dort würde niemand eine Alice Lichtenberg kennen, versuchte sie sich zu beruhigen. Sie hatte mit ihrer Heirat einen anderen Nachnamen angenommen.

7

Alice nahm die U-Bahn, und eine gute halbe Stunde später kam sie in Wilmersdorf an. Zu Hause war niemand. Max hatte in Frankfurt zu tun, und da sie gewusst hatte, dass sie den ganzen Tag für ihre Reportage unterwegs sein würde, kümmerte Emma sich um Lisa. Ihre Schwester liebte es, ihre Nichte zu verwöhnen. Alice war ihr dankbar für ihre Unterstützung, aber nun vermisste sie ihre Tochter schmerzlich. Schon immer hatte Lisa sie auf besondere Weise geerdet.

Das Wiedersehen mit Fritz hatte sie aus der Bahn geworfen. Sie wünschte, sie hätte mit Max über die Begegnung reden können. Aber er würde erst morgen zurückkommen. So ungewöhnlich ihre Ehe war – sie hatten nicht aus Liebe geheiratet, sondern nur, um Lisa ein Zuhause zu bieten –, es gab niemanden, der besser verstehen würde, was das Wiedersehen mit Fritz für sie bedeutete. Nach der Flucht hatte sie lange und oft mit Max darüber gesprochen, wie schuldig sie sich fühlte.

Alice ging zu der Anrichte und öffnete die Schranktüren, hinter denen sich eine kleine Bar versteckte. Sie selbst trank wenig und normalerweise nur in Gesellschaft. Max war dagegen eher ein Mann für ein ehrliches Bier, wie er zu sagen pflegte. Ihr Vorrat an alkoholischen Getränken war vor allem für ihre Gäste bestimmt.

Doch heute verspürte Alice den Wunsch, sich zu betäuben. Sie griff nach einem stärkeren Weinbrand und goss sich einen großzügigen Schluck ein. Mit dem Glas in der Hand sank sie aufs Sofa und leerte es in einem Zug. Vier Jahre! Er hatte vier Jahre im Gefängnis gesessen, weil sie dieses Notizbuch gestohlen hatte. Sie fragte sich, wie Fritz reagiert hätte, wenn er wüsste, dass sie dafür verantwortlich war.