8,99 €

Mehr erfahren.

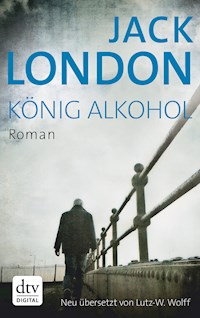

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der erschütternde Roman in neuer Übersetzung Jack Londons stark autobiografischer Roman zeichnet den Weg des Autors in die Alkoholsucht nach. Als Ich-Erzähler beschreibt er darin seine ersten Begegnungen mit dem Alkohol, dessen Wirkung auf ihn, seine Abhängigkeit und die daraus resultierende Zerstörung. Das Werk, das bei Erscheinen im Jahr 1913 als Sensation galt, ist nicht nur eine Anklageschrift gegen den Dämon Alkohol, es ist auch das offene Geständnis eines Schriftstellers, der seiner Verzweiflung, seiner Wut und seiner Angst literarisch Ausdruck verleiht. Mit hilfreichen Anmerkungen, einem Nachwort und einer Zeittafel von Lutz-W. Wolff.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Jack London

König Alkohol

Roman

Neu übersetzt, mit einem Nachwort,Anmerkungen und einer Zeittafelvon Lutz-W. Wolff

Deutscher Taschenbuch Verlag

Kapitel 1

Richtig begriffen habe ich es am Tag dieser Abstimmung. Es war ein warmer kalifornischer Nachmittag, und ich war von meiner Ranch in die kleine Siedlung im Mondtal hinuntergeritten, um zu einer Fülle von Änderungsvorschlägen zur Verfassung des Staates Kalifornien Ja oder Nein zu sagen. Weil es ein heißer Tag war, hatte ich schon ein paar Drinks gehabt, als ich meine Stimme abgab, und danach noch ein paar. Dann war ich wieder über die rebenbedeckten Hügel und die schwingenden Weiden hinaufgeritten und kam gerade rechtzeitig zu einem weiteren Drink vor dem Essen auf der Ranch an.

»Wie hast du zum Frauenwahlrecht abgestimmt?«, fragte Charmian.

»Ich habe dafürgestimmt.«

Es folgte ein Ausruf der Überraschung von ihr. Denn ich muss zugeben, dass ich in meinen jüngeren Jahren trotz meiner glühend demokratischen Gesinnung gegen das Frauenwahlrecht gewesen bin. Erst in meinen späteren und toleranteren Jahren habe ich es ohne Begeisterung als unvermeidliches gesellschaftliches Phänomen akzeptiert.

»Und warum genau hast du dafürgestimmt?«, fragte Charmian.

Ich antwortete. Ich antwortete sehr ausführlich. Ich antwortete voller Empörung. Und je länger ich antwortete, desto größer wurde meine Empörung. (Nein, ich war nicht betrunken. Das Pferd, auf dem ich geritten war, hieß zu Recht »The Outlaw«. Den möchte ich sehen, der es betrunken reitet.)

Und doch war ich – wie sagt man? – »angeregt«. Ich fühlte mich gut. Ich war angenehm angeklingelt.

»Wenn die Frauen das Wahlrecht erhalten«, sagte ich, »werden sie für ein Alkoholverbot stimmen. Es sind die Ehefrauen und Schwestern und Mütter, und nur sie, die den Sarg von John Barleycorn zunageln werden –«

»Aber ich dachte immer, du wärst ein Freund von John Barleycorn«, warf Charmian ein.

»Das bin ich. War ich. Bin ich nicht. Nie gewesen. Am wenigsten bin ich sein Freund, wenn er bei mir ist und wenn es so aussieht, als wäre ich wirklich sein engster Freund. Er ist der König der Lügner. Er ist der ehrlichste Künder der Wahrheit. Er ist der herrlichste Gefährte, wenn man mit den Göttern wandelt. Er steht aber auch im Bund mit dem Nasenlosen, dem Sensenmann. Sein Weg führt zur nackten Wahrheit, zum Tod. Er schenkt uns klare Sicht und trübe Träume. Er ist der Feind des Lebens und ein Lehrer von Weisheit jenseits der Weisheit des Lebens. Er ist ein Mörder mit blutigen Händen und schlachtet die Jugend.«

Charmian sah mich an, und ich wusste, sie fragte sich, wo ich das herhatte.

Ich fuhr fort zu reden. Wie ich schon sagte, ich war angeregt. Jeder Gedanke in meinem Gehirn war an seinem Platz. Jeder Gedanke lauerte fertig angezogen an der Tür seiner Zelle wie ein Gefangener um Mitternacht, der auf den Ausbruch wartet. Und jeder Gedanke war eine Vision, hell erleuchtet, scharf umrissen und unmissverständlich. Mein Gehirn war vom scharfen, weißen Licht des Alkohols erleuchtet. John Barleycorn war auf einem Amoklauf der Wahrheit und verriet die ausgewähltesten Geheimnisse über sich selbst. Und ich war sein Sprecher. Es zogen zahllose Erinnerungen an mein vergangenes Leben herauf, alle ordentlich aufgestellt wie bei einer Parade. Ich brauchte nur zu wählen. Ich war der Herr der Gedanken, der Meister meines Vokabulars und der Gesamtheit meiner Erfahrung, jederzeit in der Lage, meine Fakten auszuwählen und meine Exposition aufzubauen. Denn so versteht John Barleycorn uns zu täuschen und zu verlocken, er bringt die Würmer des Verstandes zum Nagen, flüstert uns seine fatalen Wahrheiten ein und öffnet rosenfarbene Wege im Einerlei unserer Tage.

Ich legte Charmian mein ganzes Leben dar und erklärte ihr das Wesen meiner Persönlichkeit. Ich war kein erblicher Alkoholiker. Bei meiner Geburt hatte ich keine organische oder chemische Neigung zum Alkohol. In dieser Beziehung war ich ganz normaler Angehöriger meiner Generation. Den Geschmack am Alkohol musste ich erst erlernen. Schmerzlich erlernen. Alkohol war ein abscheuliches Zeug – widerlicher als jede Arznei. Bis heute mag ich seinen Geschmack nicht. Ich trank ihn nur wegen des »Kicks«. Aber im Alter von fünf bis fünfundzwanzig war mir der Kick noch egal. Eine widerwillige Lehrzeit von zwanzig Jahren war nötig gewesen, um mein rebellisches System dahin zu bringen, dass ich den Alkohol ertrug und das Verlangen danach bis in mein tiefstes Inneres vordrang.

Ich skizzierte meine ersten Kontakte mit Alkohol, erzählte von meinen ersten Räuschen und meinem Widerwillen, und erklärte, was mich am Ende doch überzeugt hatte: die ständige Verfügbarkeit des Alkohols. Er war nicht nur immer verfügbar gewesen, sondern alle Interessen meines sich entwickelnden Lebens hatten mich zu ihm hingezogen. Auf der Straße als Zeitungsjunge, als Seemann und Goldsucher, als Reisender in fernen Ländern – überall, wo Männer zusammenkamen, um Ideen auszutauschen, zu lachen und anzugeben, etwas zu riskieren, sich zu entspannen und die öde Plackerei ermüdender Tage und Nächte zu vergessen, trafen sie sich beim Alkohol. Ort der Versammlung war der Saloon. Dort kamen die Männer zusammen, so wie die Menschen der Urzeit sich um das Feuer auf den Versammlungsplatz oder ans Feuer am Eingang der Höhle gehockt hatten.

Ich erinnerte Charmian an die Bootshäuser im Südpazifik, die sie nicht hatte betreten dürfen, jene heiligen Bezirke, wohin die kraushaarigen Kannibalen vor ihrem Weibervolk flüchteten, um für sich zu feiern und zu trinken, während sie für Frauen bei Todesstrafe tabu waren. Als junger Mann hatte ich mich aus der Enge der weiblichen Einflussnahme in die Saloons und die große, freie Welt der Männer geflüchtet. Alle Wege führten in den Saloon. Tausend romantische und abenteuerliche Straßen liefen in den Saloons zusammen und führten von dort hinaus in die Welt.

»Der springende Punkt ist«, sagte ich am Ende der Predigt, »dass die Verfügbarkeit des Alkohols mich auf den Geschmack gebracht hat. Ich mochte ihn überhaupt nicht. Ich habe darüber gelacht. Und jetzt stehe ich da und bin vom Verlangen des Säufers nach ihm besessen. Zwanzig Jahre hat es gedauert, mir diese Gier einzupflanzen, und dann ist sie zehn weitere Jahre gewachsen. Und die Wirkung, wenn ich dieses Verlangen befriedige, ist alles andere als gut. Von Natur aus bin ich von gesundem Herzen und fröhlich. Aber wenn ich mit John Barleycorn gehe, erfasst mich das ganze Elend des intellektuellen Pessimismus.«

»Aber«, so fügte ich eilig hinzu (wie ich das immer eilig hinzufüge), »man muss John Barleycorn auch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Er sagt wirklich die Wahrheit. Das ist das Elend daran. Die sogenannten Wahrheiten des Lebens sind nicht wahr. Sie sind die lebensnotwendigen Lügen, mit deren Hilfe sich das Leben erhält. Und diese Lügen enthüllt John Barleycorn.«

»Was dem Leben nicht nützlich ist«, sagte Charmian.

»Wohl wahr«, erwiderte ich. »Und das ist das Schlimmste daran. John Barleycorn treibt uns in den Tod. Und deshalb habe ich heute für die Änderung der Verfassung gestimmt. Ich habe auf mein Leben zurückgeblickt und habe gesehen, wie die Verfügbarkeit des Alkohols mich auf den Geschmack gebracht hat. Weißt du, in jeder Generation werden nur relativ wenige Alkoholiker geboren. Damit meine ich einen Menschen, dessen innere Chemie nach Alkohol verlangt und die ihn ohne Widerstand dazu treibt. Die überwiegende Mehrheit der gewohnheitsmäßigen Trinker wird nicht nur ohne das Bedürfnis nach Alkohol geboren, sondern sogar mit einem konkreten Abscheu davor. Weder der erste noch der zwanzigste oder hundertste Drink hat sie auf den Geschmack gebracht. Aber sie haben dabei gelernt, so wie man das Rauchen lernt, obwohl das Rauchen lernen viel leichter ist als das Trinken lernen. Sie haben es gelernt, weil der Alkohol so verfügbar war. Die Frauen kennen das Spiel. Sie müssen den Preis dafür zahlen – die Ehefrauen, Schwestern und Mütter. Und wenn sie zur Wahl gehen, dann werden sie für ein Alkoholverbot stimmen. Und das Beste daran ist, dass der künftigen Generation dadurch keinerlei Härten auferlegt werden. Wenn sie keinen Zugang und keine Prädisposition zum Alkohol hat, wird sie ihn auch nicht vermissen. Das bedeutet ein erfüllteres Erwachsenenleben für die künftig geborenen und heranwachsenden Jungen und natürlich auch für die künftig geborenen jungen Mädchen, die heranwachsen, um das Leben der jungen Männer zu teilen.«

»Warum schreibst du das alles nicht zum Nutzen der künftigen Männer und Frauen auf?«, fragte mich Charmian. »Warum schreibst du es nicht auf, um den Frauen, Schwestern und Müttern zu helfen, wenn sie darüber abstimmen?«

»Die Memoiren eines Alkoholikers«, höhnte ich oder, besser gesagt, höhnte John Barleycorn, denn er saß da mit am Tisch bei meinem angenehm beduselten, philanthropischen Säuseln, und es ist einer seiner Lieblingstricks, von einem Augenblick zum nächsten aus einem Lächeln ohne jede Warnung ein höhnisches Grinsen zu machen.

»Nein«, sagte Charmian und ignorierte John Barleycorns Grobheit, wie es schon so viele Frauen gelernt haben. »Du bist kein Alkoholiker, kein Trunksüchtiger, du bist nur ein Gewohnheitstrinker, der in langen Jahren der Geselligkeit John Barleycorns Bekanntschaft gemacht hat. Schreib es auf und nenn es ›Alkoholische Erinnerungen‹.«

Kapitel 2

Aber ehe ich anfange, muss ich den Leser bitten, mich mit Sympathie zu begleiten. Und weil Sympathie vor allem Verständnis ist, beginnen Sie damit, mich zu verstehen und über wen und worüber ich schreibe. Zunächst einmal: Ich bin ein erfahrener Trinker. Ich habe keine angeborene Veranlagung zur Alkoholsucht. Ich bin nicht dumm. Ich bin auch kein Schwein. Ich kenne das Spiel des Trinkens von A bis Z und benutze dabei meine Urteilskraft. Ich habe nie zu Bett gebracht werden müssen. Ich stolpere auch nicht herum. Kurz gesagt, ich bin ein normaler, gewöhnlicher Mann; und ich trinke auf normale, gewöhnliche Weise, soweit man das sagen kann. Und darum geht es hier auch: Ich schreibe über die Wirkung des Alkohols auf den normalen, gewöhnlichen Menschen. Über die mikroskopisch kleine, irrelevante Minderheit der exzessiv Trunksüchtigen habe ich nichts zu sagen.

Es gibt, ganz allgemein gesprochen, zwei Gruppen von Trinkern. Da ist der Mann, den wir alle kennen, fantasielos und stumpf, dessen Gehirn von dumpfen Maden leer gefressen ist, der mit großspurigen, schwankenden Schritten daherkommt, immer wieder in die Gosse fällt und im äußersten Falle blaue Mäuse und rosa Elefanten im Rausch sieht. Das ist der Typ aus den Witzblättern.

Der andere Typ des Trinkers hat Fantasie und Visionen. Selbst wenn er leicht angesäuselt ist, geht er natürlich und gerade, er schwankt und stolpert nicht, weiß genau, wo er ist und was er tut. Nicht sein Körper, sondern sein Gehirn ist angetrunken. Vielleicht sprudelt er vor Witz oder er umarmt die ganze Welt mit brüderlichen Empfindungen. Vielleicht sieht er auch intellektuelle Gespenster und Phantome, die kosmisch und logisch sind und die Form von Syllogismen annehmen. Aber vor allem streift er in diesem Zustand die Hüllen der gesunden Lebenslügen ab und betrachtet voller Ernst das um den Hals seiner Seele geschmiedete eiserne Joch der Notwendigkeit. Das ist die Stunde, in der John Barleycorn seine geheimste Macht zeigt. Sich in der Gosse zu wälzen fällt niemandem schwer. Aber es ist eine schreckliche Prüfung für einen Menschen, senkrecht auf seinen zwei Beinen zu stehen und festzustellen, dass es im ganzen Universum nur eine Freiheit für ihn gibt – nämlich den Tag seines eigenen Todes vorwegzunehmen. Es ist die Stunde der »Weißen Logik« (davon später mehr), wenn man merkt, dass man niemals die Bedeutung der Dinge begreifen wird, sondern allenfalls ihre Gesetze. Das ist die Stunde der Gefahr. Die Füße betreten den Pfad, der hinunter ins Grab führt.

Diesem Menschen ist alles klar. All die erstaunlichen, kopfgesteuerten Bemühungen um die Unsterblichkeit sind nur Ausdruck der Panik von Seelen mit Todesangst, die gesegnet sind mit dem dreifach verfluchten Geschenk der Fantasie. Ihnen fehlt der Instinkt für den Tod, und wenn die Zeit gekommen ist, um zu sterben, fehlt ihnen der Wille dazu. Sie reden sich ein, sie könnten beim großen Spiel tricksen und für sich eine Zukunft gewinnen, während allen anderen Tieren nur die Finsternis des Grabes oder die vernichtende Hitze des Krematoriums bleibt. Nur er, dieser Mensch in der Stunde der Weißen Logik, weiß, dass diese Menschen sich selbst betrügen und überlisten. Allen widerfährt dieses eine Ereignis. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, auch nicht jene ersehnte Seifenblase für schwache Gemüter – Unsterblichkeit. Nur er weiß das. ER steht ohne zu schwanken aufrecht auf seinen zwei Beinen und weiß das. Er besteht aus Fleisch und Wein und sprühenden Funken, aus Sonnenflirren und Weltstaub, ein verletzlicher Mechanismus, der dazu gemacht ist, eine Zeit lang zu funktionieren, an dem dann die Doktoren der Theologie und Medizin noch herumschrauben und der am Ende doch auf dem Schrotthaufen landet.

Das ist natürlich alles Seelenkrankheit und Lebenskrankheit. Es ist die Strafe, die der fantasiebegabte Mensch für seine Freundschaft mit John Barleycorn zahlen muss. Die Strafe, die der Dumme bezahlt, ist einfacher, leichter. Er säuft bis zur Bewusstlosigkeit. Er schläft wie betäubt, und wenn er träumt, sind seine Träume verschwommen und undeutlich. Dem fantasiebegabten Mann hingegen schickt John Barleycorn die gnadenlosen, gespenstischen Syllogismen der Weißen Logik. Er betrachtet das Leben und alles, was damit zu tun hat, mit dem scheelen Blick eines pessimistischen deutschen Philosophen. Er durchschaut alle Illusionen. Er wertet alle Werte um. Gut ist schlecht, Wahrheit ist ein Betrug, und das Leben ein Witz. Von den Höhen seines gelassenen Wahnsinns blickt er mit der Sicherheit eines Gottes herunter und sieht alles Leben als böse. Ehefrau, Kinder und Freunde werden im klaren, weißen Licht seiner Logik als Hochstapler und Betrüger entlarvt. Er durchschaut sie, und alles, was er sieht, ist ihre Schwäche, ihre Dürftigkeit, ihre Schäbigkeit, ihre Jämmerlichkeit. Sie können ihn nicht länger täuschen. Sie sind elende kleine Egoisten, genau wie alle kleinen Menschenwesen, die ihren Lebenstanz als Eintagsfliegen verflattern. Sie sind ohne Freiheit. Sie sind Marionetten des Zufalls. Genau wie er. Das ist ihm klar. Aber es gibt einen Unterschied. Er sieht es, er weiß es und er kennt seine einzige Freiheit: Er kann den Tag seines Todes vorwegnehmen. Was alles nicht gut ist für einen Menschen, der gemacht ist, um zu leben, zu lieben und geliebt zu werden. Aber ein rascher oder langsamer Selbstmord, ein plötzliches Verschütten oder ein allmähliches Versickern im Lauf der Jahre, das ist der Preis, den John Barleycorn verlangt. Keiner seiner Freunde entkommt der gerechten, unausweichlichen Zahlung.

Kapitel 3

Ich war fünf Jahre alt, als ich das erste Mal betrunken war. Es war ein heißer Tag und mein Vater pflügte den Acker. Ich wurde aus dem Haus geschickt, das eine halbe Meile entfernt war, und sollte ihm einen Eimer Bier bringen. »Und pass ja auf, dass du nichts verschüttest!«, war die Ermahnung zum Abschied.

Soweit ich mich erinnere, war es ein Schmalzeimer, der oben sehr weit war und keinen Deckel hatte. Als ich loswackelte, schwappte das Bier über den Rand und auf meine Beine. Und als ich weiterwackelte, dachte ich nach. Bier war eine sehr kostbare Sache. Wenn man’s recht überlegte, musste es wundervoll schmecken. Was für einen anderen Grund sollte es dafür geben, dass ich es zu Hause nie trinken durfte? Andere Dinge, die mir die Erwachsenen vorenthielten, hatten sehr gut geschmeckt. Dann musste das hier auch gut sein. Da konnte man sich auf die Erwachsenen verlassen. Die kannten sich aus. Außerdem war der Eimer sowieso zu voll. Ich spritzte Bier auf meine Beine und verschüttete es auf dem Boden. Warum sollte ich es verschwenden? Es würde nie jemand erfahren, ob ich es getrunken oder verschüttet hatte.

Ich war so klein, dass ich mich hinsetzen und den Eimer zwischen meine Beine nehmen musste, um damit hantieren zu können. Als Erstes nippte ich am Schaum. Das war eine Enttäuschung. Die Köstlichkeit entzog sich mir. Sie befand sich offenbar nicht im Schaum. Der Geschmack war gar nicht gut. Dann erinnerte ich mich, gesehen zu haben, dass die Erwachsenen den Schaum wegbliesen, ehe sie tranken. Ich versenkte mein Gesicht im Schaum und schlabberte die Flüssigkeit darunter. Sie schmeckte überhaupt nicht gut. Aber ich trank sie trotzdem. Die Erwachsenen wussten schon, was sie taten. Angesichts dessen, wie klein ich war und wie groß der Eimer auf meinem Schoß, war es ziemlich schwer abzuschätzen, wie viel ich trank, insbesondere weil ich die Luft anhielt und bis zu den Ohren im Schaum steckte. Außerdem schluckte ich das Bier so hastig wie Medizin, um die ekelerregende Prüfung so schnell wie möglich hinter mich zu bringen.

Ich schüttelte mich, als ich weiterging, und beschloss, dass der gute Geschmack wahrscheinlich später kommen würde. Außerdem versuchte ich im Verlauf dieser endlosen halben Meile noch ein paar Mal davon. Dann staunte ich, wie viel Bier plötzlich fehlte. Ich erinnerte mich, dass man schales Bier wieder zum Schäumen bringen konnte, um es frisch aussehen zu lassen. Ich nahm einen Stock und rührte in dem, was übrig war, dass es bis zum Rand schäumte.

Mein Vater hat es auch nicht gemerkt. Er leerte den Eimer mit dem gewaltigen Durst des schwitzenden Pflügers, gab ihn mir zurück und setzte den Pflug wieder in Gang. Ich machte mich daran, neben den Pferden herzugehen. Ich erinnere mich, wie ich neben ihren Hufen stolperte und vor die glänzende Pflugschar fiel. Mein Vater riss so heftig am Zügel, dass die Pferde sich fast auf mich draufsetzten. Er hat mir später gesagt, dass ich dem Aufgeschlitztwerden nur um Haaresbreite entgangen war. Ich erinnere mich noch vage, dass mein Vater mich auf den Armen zu den Bäumen am Rande des Feldes trug, während die ganze Welt schwankte und sich um mich drehte und ich in einer Mischung aus tödlicher Übelkeit und scheußlichen Schuldgefühlen versank.

Ich verschlief den ganzen Nachmittag unter den Bäumen, und als mich mein Vater bei Sonnenuntergang weckte, war mir sehr übel; und es war auch ein sehr müder kleiner Junge, der sich nach Hause schleppte. Ich war erschöpft, trug schwer am Gewicht meiner Glieder, und in meinem Magen vibrierte eine Harfe, die auch meine Kehle und mein Gehirn mit erfasste. Ich befand mich im Zustand eines Menschen, der mit einer Vergiftung kämpft. Und das war auch der Fall: Ich war tatsächlich vergiftet worden.

In den Wochen und Monaten, die folgten, interessierte ich mich für Bier genauso wenig wie für den Küchenofen, an dem ich mich einmal verbrannt hatte. Die Erwachsenen hatten recht: Bier war nichts für Kinder. Den Erwachsenen machte es nichts aus; aber den Erwachsenen machte es ja auch nichts aus, wenn sie Pillen und Rizinusöl schluckten. Was mich anging, ich konnte gut ohne Bier auskommen. Ja! Und ich wäre auch bis zum Tag meines Todes gut ohne Bier ausgekommen. Aber die Umstände bestimmten es anders. An jeder Straßenecke meiner Welt winkte John Barleycorn. Man konnte ihm gar nicht entkommen. Alle Wege führten zu ihm. Aber es waren zwanzig Jahre und viele Begegnungen nötig, bei denen man sich grüßte und augenzwinkernd weiterging, bis ich heimlich Gefallen an dem Schuft fand.

Kapitel 4

In die nächste Runde mit John Barleycorn ging ich mit sieben. Diesmal war meine Fantasie schuld, und ich ließ mich von der Angst in die Begegnung treiben. Meine Familie betrieb immer noch Landwirtschaft, war jetzt aber auf eine Farm an der öden, traurigen Küste von San Mateo, südlich von San Francisco, gezogen. Das war damals eine wilde, primitive Gegend, und ich hörte oft, wie meine Mutter sich rühmte, dass wir eine alte amerikanische Familie wären und keine zugewanderten Iren oder Italiener wie unsere Nachbarn. Im ganzen Umkreis gab es bloß noch eine weitere alte amerikanische Familie.

Eines Sonntagmorgens befand ich mich – wie oder warum, weiß ich nicht mehr – auf der Morrissey-Ranch, wo sich ein paar junge Leute von den benachbarten Farmen versammelt hatten. Außerdem waren die Alten da, die seit dem frühen Morgen und zum Teil schon seit dem vergangenen Abend getrunken hatten. Die Morrisseys waren eine gewaltige Sippe und es gab viele kraftstrotzende Enkel und Onkel mit schweren Stiefeln, großen Fäusten und rauen Stimmen.

Plötzlich hörte man die Mädchen kreischen. Es wurde »Schlägerei!« geschrien. Es gab einen gewaltigen Aufruhr. Die Männer stürzten aus der Küche heraus. Zwei Riesen mit geröteten Gesichtern und ergrautem Haar hielten sich mit den Armen umklammert. Der eine war Black Matt, der, wie jedermann sagte, schon zwei Menschen getötet hatte. Die Frauen schrien leise, bekreuzigten sich oder beteten stammelnd, verbargen ihre Augen und spähten nur zwischen den Fingern hindurch. Ich aber nicht. Man darf sogar annehmen, dass ich der allerinteressierteste Zuschauer war. Vielleicht würde ich ja diese wunderbare Sache erleben: dass ein Mann getötet wurde. Auf jeden Fall würde ich einen richtigen Männerkampf sehen. Aber meine Enttäuschung war groß. Black Matt und Tom Morrissey klammerten sich bloß aneinander und hoben ihre klobig bestiefelten Füße in einem grotesken, elefantösen Tanz. Sie waren zu betrunken, um sich zu schlagen. Dann nahmen die Friedensstifter sie in den Griff und führten sie in die Küche zurück, um ihre neue Freundschaft zu zementieren.

Bald redeten alle auf einmal, rumpelnd und röhrend, wie das bei solchen Naturburschen mit breiten Schultern so ist, wenn der Whisky ihre Schweigsamkeit erst einmal weggespült hat. Und ich, ein kleiner Steppke von sieben, spähte mit dem Herzen im Mund und zitternden Beinen erwartungsvoll durch die offene Tür, angespannt wie ein Hirsch vor der Flucht – und lernte weitere Besonderheiten der Männer kennen. Staunend sah ich, wie Black Matt und Tom Morrissey sich über den Tisch hinweg in den Armen lagen und liebevoll schluchzten.

Die Sauferei in der Küche ging weiter, und die Mädchen draußen wurden allmählich ängstlich. Sie kannten den Ablauf solcher Gelage und alle waren sie überzeugt, dass etwas Schreckliches passieren würde. Sie erklärten, dass sie nicht dabei sein wollten, wenn es passierte, und jemand schlug vor, zu einer großen, vier Meilen entfernten italienischen Ranch zu gehen, wo man vielleicht tanzen könnte. Sofort teilten sich alle in Paare auf, immer ein Junge mit einem Mädchen, und wanderten die sandige Straße hinunter. Jeder Bursche ging mit seinem Schätzchen – und Sie können sich darauf verlassen, dass ein Siebenjähriger zuhört und über die Liebesgeschichten in seiner Gegend Bescheid weiß. Und siehe da, auch ich war ein Bursche mit einem Mädchen. Ein kleines irisches Mädchen meines Alters war mir zugeteilt worden. Wir waren die einzigen Kinder bei dieser spontanen Veranstaltung. Das älteste Paar war vielleicht zwanzig. Da waren recht erwachsene junge Mädchen von vierzehn und sechzehn, die neben ihren Burschen einhergingen. Wir aber waren einzigartig jung, dieses kleine irische Mädchen und ich. Wir gingen Hand in Hand, und manchmal – unter Anleitung der Älteren – legte ich ihr den Arm um die Taille. Das war allerdings nicht sehr bequem. Aber ich war sehr stolz an diesem hellen Sonntagmorgen, als ich die lange, öde Straße zwischen den sandigen Hügeln hinunterging. Auch ich hatte mein Mädchen, und ich war ein richtiger kleiner Mann.

Die italienische Ranch war ein Junggesellenbetrieb. Unser Besuch wurde mit Begeisterung aufgenommen. Die Gläser wurden für alle mit Rotwein gefüllt, und das große Wohnzimmer wurde zur Hälfte für den Tanz leer geräumt. Die jungen Burschen tranken und tanzten zu den Klängen eines Akkordeons mit den Mädchen. Für mich war die Musik göttlich. Ich hatte noch nie so etwas Herrliches gehört. Der junge Italiener, der sie erzeugte, stand sogar auf und tanzte dabei. Er legte die Arme um eins der Mädchen und spielte hinter ihrem Rücken Akkordeon. Was alles ganz wunderschön für mich war, obwohl ich nicht tanzte, sondern an einem Tisch saß und mit großen Augen die Wunder des Lebens anstaunte. Ich war ja nur ein kleiner Junge, und es gab im Leben noch so viel zu lernen für mich. Im Lauf der Zeit schenkten die irischen Jungs sich den Wein selbst nach, und die Munterkeit und die Hochstimmung nahmen zu. Ich bemerkte, dass einige von ihnen beim Tanzen stolperten und sogar hinfielen und in der Ecke auch einer schlief. Manche Mädchen beschwerten sich und wollten gehen, andere kicherten willfährig und waren bereit, alles geschehen zu lassen.

Als unsere italienischen Gastgeber ganz allgemein Wein angeboten hatten, hatte ich abgelehnt. Meine Erfahrung mit dem Bier hatte mir genügt. Ich hatte keinerlei Neigung, solchem Zeug oder etwas Vergleichbarem noch einmal zuzusprechen. Aber unglücklicherweise sah Peter, einer der jungen Italiener, ein rechter Schelm, mich jetzt alleine dasitzen. Aus einer Laune heraus füllte er ein Wasserglas zur Hälfte mit Wein und schob es mir hin. Er saß auf der anderen Seite des Tisches. Ich lehnte ab. Sein Gesicht wurde streng, und er bot mir den Wein noch einmal nachdrücklicher an. Und da überfiel mich die Angst – eine Angst, die ich genauer erklären muss.

Meine Mutter hatte Theorien. Erstens behauptete sie hartnäckig, dass alle Dunkelhaarigen und der gesamte Stamm der dunkeläugigen Menschen »falsch« seien. Dass meine Mutter blond war, brauche ich wohl nicht zu sagen. Zweitens war sie überzeugt, dass die dunkeläugigen, mediterranen Rassen sehr empfindlich, zutiefst hinterhältig und äußerst mordlustig waren. Wann immer ich mir die schreckliche, fremde Welt von ihren Lippen erklären ließ, hörte ich wieder und wieder, dass ein Italiener einem unweigerlich ein Messer in den Rücken stoßen würde, um sich zu rächen, wenn man ihn auch nur im Geringsten und ganz unabsichtlich gekränkt hatte. Das war ihr Lieblingsausdruck – »das Messer in den Rücken stoßen«.

Und obwohl ich am Morgen nur allzu gern dabei zugeschaut hätte, wie Black Matt Tom Morrissey erschlug, war ich nicht bereit, den Tänzern das Spektakel zu bieten, wie ein Messer in meinem Rücken steckte. Ich hatte noch nicht gelernt, zwischen Fakten und Theorien zu unterscheiden. Mein Glaube an das, was meine Mutter über den italienischen Charakter sagte, war bedingungslos. Außerdem hatte ich eine undeutlich flackernde Ahnung von der Heiligkeit der Gastfreundschaft. Ich sah mich einem hinterlistigen, hochempfindlichen, mordlustigen Italiener gegenüber, der mir Gastfreundschaft anbot. Man hatte mich gelehrt, dass er mich mit einem Messer erstechen würde, wenn ich ihn beleidigte, so wie ein Pferd mit den Hufen ausschlug, wenn man ihm zu nahe kam und es bedrängte. Außerdem hatte Peter, dieser Italiener, genau solche schrecklichen schwarzen Augen, von denen mir meine Mutter erzählt hatte. Diese Augen waren ganz anders als die Augen, die ich kannte, sie waren weder so blau, grau oder haselnussbraun wie in meiner Familie, noch so blass oder freundlich hellblau wie die der Iren. Wahrscheinlich hatte Peter schon ein paar Gläser getrunken. Jedenfalls waren seine Augen strahlend schwarz und funkelten vor Teufelei. In seinem Blick lag das Rätselhafte und Unbekannte, und wie sollte ich als Siebenjähriger diesen Blick analysieren und den Mutwillen darin erkennen? Ich sah darin meinen plötzlichen Tod und lehnte den Wein nur noch halbherzig ab. Der Ausdruck in Peters Augen veränderte sich. Er wurde streng und gebieterisch, als er das Glas mit dem Wein noch näher an mich heranschob.

Was sollte ich machen? Ich habe echter Todesgefahr seither mehrfach ins Auge gesehen, aber ich hatte nie so viel Angst, wie ich sie damals hatte. Ich setzte das Glas an die Lippen, Peters Blick wurde milder, und ich wusste, er würde mich nicht gleich auf der Stelle umbringen. Das war eine große Erleichterung. Anders der Rotwein. Es war billiger, neuer Wein, bitter und sauer, der aus Traubenresten und dem Bodensatz der Fässer gemacht war, und er schmeckte viel schlimmer als Bier. Es gibt nur eine Methode, Medizin einzunehmen, und die heißt: schlucken. Und so habe ich den Wein geschluckt. Ich warf den Kopf zurück und kippte ihn runter. Dann musste ich noch einmal schlucken, damit das Gift unten blieb. Denn Gift war es tatsächlich für mein kindliches Gewebe und meine Schleimhäute.

Heute, im Rückblick, ist mir klar, dass Peter verblüfft war. Er füllte ein zweites Glas zur Hälfte und schob es über den Tisch. Erstarrt vor Furcht und verzweifelt über mein Schicksal, stürzte ich das zweite Glas genauso herunter wie das erste. Das war zu viel für Peter. Er musste das Wunderkind, das er entdeckt hatte, mit anderen teilen. Er rief Dominick, einen schnauzbärtigen jungen Italiener dazu, damit er sich das Schauspiel ansah. Diesmal war es ein volles Wasserglas, das sie mir gaben. Was tut man nicht, um zu überleben? Ich riss mich zusammen, unterdrückte die Todesängste, die in mir aufstiegen, und schluckte das Zeug.

Dominick hatte noch nie ein Kind von so heldenmütigem Wesen gesehen. Noch zweimal füllte er das Glas bis zum Rand und sah zu, wie der Inhalt in meiner Kehle verschwand. Jetzt zogen meine Leistungen größere Aufmerksamkeit auf sich. Ältere italienische Landarbeiter, Bauern aus der alten Heimat, die kein Englisch sprachen und mit den irischen Mädchen nicht tanzen konnten, nahmen mich in ihre Mitte. Sie waren dunkelhäutig und sahen sehr wild aus, sie trugen Gürtel und rote Hemden und, wie ich wusste, auch Messer. Sie umgaben mich wie ein Piratenchor. Und Peter und Dominick zwangen mich, eine Schau für sie abzuziehen.

Hätte ich keine Fantasie gehabt, wäre ich dumm oder störrisch gewesen, dann wäre ich niemals in diese missliche Lage geraten. Die Burschen und Mädchen tanzten, und es gab niemanden, der mich vor meinem Schicksal bewahrt hätte. Wie viel ich trinken musste, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur an eine ewig lange Qual und Angst inmitten einer Mörderbande und eine endlose Zahl von Gläsern mit Rotwein, die über das nackte Holz eines fleckigen Tisches geschoben wurden und meine brennende Kehle hinunterflossen. So schlimm der Wein war, ein Messer im Rücken war schlimmer, und ich musste um jeden Preis überleben.

Im Rückblick, als erfahrener Trinker, weiß ich natürlich, warum ich an diesem Tisch nicht betrunken zusammenbrach. Wie ich schon sagte, war ich vor Angst erstarrt und gelähmt. Meine einzige Bewegung bestand darin, diese endlose Prozession von Gläsern an meine Lippen zu führen. Ich war ein konzentriertes und regloses Gefäß für den Wein. Er staute sich in meinem schreckstarren Magen. Ich hatte viel zu viel Angst, als dass sich mir der Magen umgedreht hätte. Und so schaute die ganze Truppe von Italienern staunend zu, wie dieses phänomenale Kind kaltblütig wie ein Automat diese Massen von Wein runterstürzte. Es ist keine Angeberei, wenn ich sage, dass sie wahrscheinlich noch nie dergleichen gesehen hatten.

Es wurde Zeit zu gehen. Die alkoholisierten Streiche der Burschen hatten die Mehrzahl der nüchtern denkenden Mädchen veranlasst, zum Aufbruch zu drängen. Ich fand mich an der Tür wieder mit meiner kleinen Freundin. Sie hatte kein solches Erlebnis gehabt wie ich und war nüchtern. Aber sie war fasziniert vom Torkeln der jungen Burschen, die sich neben ihren Mädchen zu halten versuchten, und begann sie nachzuäffen. Ich fand das ein herrliches Spiel und begann ebenfalls betrunken herumzustolpern. Bei ihr wurde dabei allerdings kein Wein aufgerührt, während meine Bewegungen rasch dazu führten, dass mir die Alkoholdünste zu Kopf stiegen. Von Anfang an war bei mir alles viel realistischer, und innerhalb weniger Minuten war ich über mich selbst erstaunt. Ich sah einen Burschen, der ein halbes Dutzend taumelnde Schritte gemacht hatte, am Straßenrand stehen bleiben und ernsthaft in einen Graben starren, bis er schließlich – nach langem Nachdenken – ernsthaft hineinfiel. Ich fand das unglaublich komisch. Ich stolperte zum Rand des Grabens, natürlich in der Absicht, dort stehen zu bleiben. Als ich wieder zu mir kam, lag ich im Graben und wurde gerade von mehreren Mädchen mit besorgten Gesichtern herausgezogen.

Danach hatte ich keine Lust mehr, den Betrunkenen zu spielen. Mir war nicht länger zum Spaßen zumute. Meine Augen schienen zu schwimmen, und mit weit offenem Mund rang ich nach Luft. Zwei Mädchen führten mich links und rechts an der Hand, aber meine Beine waren wie Blei. Der Alkohol, den ich getrunken hatte, traf mein Herz und mein Gehirn wie ein Knüppel. Wäre ich ein schwaches Kind gewesen, davon bin ich überzeugt, hätte er mich getötet. Ich war dem Tod auch so schon näher, als die verängstigten Mädchen dachten, das weiß ich. Ich hörte, wie sie untereinander stritten, wer daran schuld sei; einige weinten – um ihretwillen, um meinetwillen und wegen des schändlichen Benehmens der jungen Männer. Aber das interessierte mich nicht. Ich drohte zu ersticken und brauchte unbedingt Luft. Jede Bewegung war eine Qual. Ich keuchte noch heftiger. Trotzdem zwangen mich die Mädchen zu laufen, und es waren vier Meilen nach Hause. Vier Meilen! Ich erinnere mich, dass meine glasigen Augen in unendlicher Entfernung eine kleine Brücke sahen, die über die Straße führte. In Wirklichkeit waren es kaum vierzig Meter. Als ich sie erreichte, sank ich zu Boden, lag auf dem Rücken und keuchte. Die Mädchen versuchten, mich aufzuheben, aber ich war hilflos und dem Ersticken nahe. Ihre Alarmrufe brachten Larry, einen betrunkenen Burschen von siebzehn, herbei, der mich dadurch wiederzubeleben versuchte, dass er mir auf die Brust sprang. Ich erinnere mich nur sehr dunkel daran und an die Schreie der Mädchen, als sie ihn packten und von mir wegzerrten. Dann wusste ich nichts mehr. Erst später erfuhr ich, dass Larry unter der Brücke geblieben war und dort auch die Nacht verbracht hatte.

Als ich wieder zu mir kam, war es dunkel. Ich war ohnmächtig vier Meilen weit getragen und dann ins Bett gesteckt worden. Ich war ein krankes Kind, aber trotz der schrecklichen Belastung für mein Herz und mein Zellgewebe verfiel ich immer wieder in die Raserei des Deliriums. Alles Entsetzen und aller Schrecken ergossen sich aus meiner kindlichen Seele. Die fürchterlichsten Visionen erschienen mir als Realität. Ich sah, wie Morde begangen wurden, und wurde von Mördern verfolgt. Ich heulte und tobte und kämpfte. Meine Leiden waren erstaunlich. Als ich aus einem solchen Delirium erwachte, hörte ich meine Mutter sagen: »Aber das Gehirn meines Jungen. Er wird den Verstand verlieren.« Und als ich zurück ins Delirium sank, begleitete mich diese Idee: Ich wurde eingemauert in Irrenhäuser, ich wurde von den Wärtern geschlagen und war umgeben von kreischenden Irren.

Was mein junges Gemüt immer sehr beeindruckt hatte, waren die Erzählungen der Erwachsenen über die Lasterhöhlen in der Chinatown von San Francisco, und in meinem Delirium wanderte ich tief unter der Erde durch Tausende dieser Höhlen. Ich litt, eingesperrt hinter eisernen Türen, und starb tausende Tode. Und als ich auf meinen Vater stieß, der in einer dieser unterirdischen Grüfte an einem Tisch saß und mit den Chinesen um Berge von Gold spielte, brach meine ganze Wut in den übelsten Flüchen hervor. Ich richtete mich im Bett auf, wehrte alle Hände ab, die mich zurückhalten wollten, und beschimpfte meinen Vater, bis die Balken krachten. Ich verfügte über den ganzen unvorstellbaren Schmutz, den ein Kind, das frei in einer primitiven Gegend herumstreunt, von Männern aufschnappen kann; und obwohl ich sonst nie gewagt hätte, solche Dinge laut auszusprechen, ergossen sie sich nun in einem lauten Gebrüll, als ich meinen Vater verfluchte, der da unter der Erde mit langhaarigen Chinesen mit langen Fingernägeln beim Glücksspiel saß.

Es ist ein Wunder, dass mein Herz und Hirn in dieser Nacht nicht platzten. Die Arterien und Nervenknoten eines siebenjährigen Kindes sind nicht dafür geeignet, solche Krämpfe zu ertragen, wie sie mich schüttelten. Niemand schlief in dem dünnwandigen, hölzernen Farmhaus in dieser Nacht, als John Barleycorn mich in seiner Gewalt hatte. Larry, unter der Brücke, hatte kein solches Delirium wie ich. Ich bin ganz sicher, dass er betäubt und traumlos schlief und am nächsten Tag allenfalls mit schweren Gliedern und misslaunig aufwachte. Wenn er heute noch lebt, erinnert er sich bestimmt nicht mehr an diese Nacht, weil der Zwischenfall so unwichtig war. Mein Gehirn dagegen wurde von diesem Erlebnis für immer versehrt. Auch heute, dreißig Jahre danach, wo ich es aufschreibe, ist noch jeder Eindruck so deutlich und scharf umrissen und jeder Schmerz so intensiv und schrecklich wie in jener Nacht.

Ich war noch tagelang krank und die Ermahnungen meiner Mutter, John Barleycorn in Zukunft aus dem Weg zu gehen, brauchte ich nicht. Meine Mutter war sehr schockiert gewesen. Sie war der Ansicht, dass ich ganz, ganz falsch gehandelt hätte und ganz im Gegensatz zu ihrer Erziehung. Und wie sollte ich, der ich nie widersprechen durfte, dem ganz einfach die Worte fehlten, um meine Psychologie zu erklären – wie sollte ich ihr klarmachen, dass es gerade ihre Erziehung gewesen war, was meine Trunkenheit herbeigeführt hatte? Ohne ihre Theorien über dunkle Augen und das italienische Wesen, hätte der bittere, saure Wein nie meine Lippen berührt. Aber die eigentliche Wahrheit über diese schändliche Angelegenheit habe ich ihr erst erzählt, als ich ein erwachsener Mann war.

In diesen Tagen der Krankheit herrschte in einigen Punkten große Verwirrung bei mir und in anderen völlige Klarheit. Ich fühlte mich schuldig wegen der Sünde, spürte aber zugleich eine schmerzliche Ungerechtigkeit. Es war nicht meine Schuld gewesen, und doch hatte ich falsch gehandelt. Mein Entschluss, nie wieder Alkohol anzurühren, stand allerdings felsenfest. Kein tollwütiger Hund hatte mehr Angst vor Wasser als ich vor Alkohol.

Was ich damit sagen will, ist aber, dass auch diese schreckliche Erfahrung mich am Ende nicht davon abhalten konnte, mich innig mit John Barleycorn zu befreunden. Überall um mich herum waren schon damals die Kräfte am Werk, die mich zu ihm hintrieben. Das fing schon damit an, dass abgesehen von meiner Mutter, die schon immer extreme Ansichten hatte, alle anderen Erwachsenen den Zwischenfall sehr gelassen zu sehen schienen. Es war ein Witz, etwas Lustiges, was da passiert war. Man brauchte sich deshalb nicht zu schämen. Sogar die Burschen und Mädchen kicherten und giggelten über ihren Anteil an der Geschichte. Hochvergnügt erzählten sie, wie Larry mir auf die Brust gesprungen war und unter der Brücke geschlafen hatte, wie Soundso in den Sandhügeln übernachtet hatte und was mit dem anderen Burschen passiert war, der in den Graben gefallen war. Wie gesagt, soweit ich sehen konnte, schämte niemand sich auch nur im Geringsten. Es war etwas Prickelndes, teuflisch Gutes – eine helle, glorreiche Episode in der Eintönigkeit des Lebens und der Arbeit an dieser öden, nebelumgürteten Küste.

Die irischen Farmer zogen mich gutmütig mit meinem Abenteuer auf und klopften mir so lange auf die Schultern, bis ich glaubte, etwas Heldenhaftes getan zu haben. Peter und Dominick und die anderen Italiener waren stolz auf meine Trinkfestigkeit. Die guten Sitten schienen nicht gegen das Trinken zu sprechen. Außerdem tranken sie alle. In der ganzen Gemeinde gab es keinen Alkoholgegner. Selbst der Lehrer unserer kleinen, ländlichen Schule, ein ergrauter Mann von fünfzig Jahren, gab uns schulfrei an Tagen, an denen er mit John Barleycorn gekämpft hatte und dabei zu Boden gegangen war. Es gab keine geistige Abschreckung. Mein Widerwille gegen den Alkohol war rein körperlich. Ich mochte das verdammte Zeug nicht.

Kapitel 5

Diesen physischen Widerwillen gegen Alkohol bin ich nie losgeworden. Ich habe ihn aber besiegt. Bis zum heutigen Tag besiege ich ihn jedes Mal, wenn ich einen Drink zu mir nehme. Mein Gaumen hört nie auf, dagegen zu rebellieren, und ihm kann man vertrauen. Der Gaumen weiß, was gut für den Körper ist. Aber die Menschen trinken ja nicht wegen der Wirkung, die der Alkohol auf den Körper hat. Worauf es ihnen ankommt, ist die Wirkung auf das Gehirn, und wenn diese nur über den Körper erzielt werden kann, dann hat der eben Pech gehabt.

Aber trotz meiner körperlichen Abneigung gegen Alkohol waren die Saloons die hellsten Orte in meiner Kindheit. Wenn ich, umhüllt von Nebel, auf den schweren Kartoffelfuhrwerken saß, wenn meine Füße vor Untätigkeit stachen und die Pferde langsam auf der tiefen Straße durch die Sandhügel trotteten, verkürzte einem stets eine helle Aussicht den Weg. Diese helle Vision war der Saloon in Colma, wo mein Vater oder wer sonst fuhr immer anhielt, um etwas zu trinken. Und ich stieg ab, um mich am großen Ofen zu wärmen und mir einen Soda-Cracker zu holen. Bloß einen Soda-Cracker, aber das war ein fantastischer Luxus. Die Saloons waren wirklich zu etwas nutze. Wenn ich wieder hinter den stampfenden Pferden hockte, ließ ich mir eine ganze Stunde Zeit, um den Keks zu verzehren. Ich nahm nur winzige Bissen, ließ kein Krümchen verloren gehen und kaute jeden Bissen, bis es die dünnste und köstlichste Paste war. Nie schluckte ich sie absichtlich herunter. Ich kostete immer nur, drehte sie mit meiner Zunge im Mund herum, stopfte sie erst in die eine, dann in die andere Backentasche, bis ich die Masse nicht mehr zu halten vermochte und sie in Tröpfchen und kleinen Rinnsalen durch meine Kehle hinabglitt. Wenn es um Soda-Cracker ging, hatte mir Horace Fletcher bestimmt nichts voraus.

Ich mochte Saloons. Vor allem die in San Francisco. Dort gab es die köstlichsten Leckereien zum Mitnehmen – fremdartige Brote und Kekse, Käse, Würste, Sardinen –, wunderbare Esswaren, die ich auf unserem mageren Tisch zu Hause nie sah. Und einmal, erinnere ich mich, mischte mir ein Barkeeper sogar ein alkoholfreies, süßes Getränk aus Sirup und Sodawasser. Mein Vater bezahlte nicht einmal dafür. Es war ein Geschenk des Barkeepers, und er wurde mein Ideal eines guten, freundlichen Mannes. Ich träumte noch jahrelang von ihm. Obwohl ich damals erst sieben Jahre alt war, steht er noch heute mit unverminderter Klarheit vor mir, obwohl ich ihn nur dieses eine Mal gesehen habe. Der Saloon lag südlich der Market Street in San Francisco. Er stand auf der westlichen Seite der Straße. Wenn man eintrat, befand sich die Bar auf der Linken. Auf der rechten Seite, an der Wand, war die kostenlose Essenstheke. Es war ein langer, schmaler Raum, und im hinteren Teil, hinter den angezapften Bierfässern, standen kleine runde Tische und Stühle. Der Barkeeper hatte blaue Augen und seidiges helles Haar, das unter einer schwarzen Seidenkappe hervorlugte. Ich erinnere mich, dass er eine braune Strickjacke trug, und ich weiß noch genau die Stelle, wo er unter all den anderen Flaschen den roten Sirup herausnahm. Er und mein Vater unterhielten sich lange, während ich an meinem süßen Drink nippte und ihn anhimmelte. Noch Jahre danach habe ich die Erinnerung an ihn hochgehalten.

Trotz meiner zwei katastrophalen Erlebnisse lockte mich John Barleycorn überall in der Gemeinde, überall war er zugänglich, überall zog er mich an. Es gab Dinge im Zusammenhang mit den Saloons, die einen tiefen Eindruck auf das kindliche Gemüt machen. Da stand ich nun: ein Kind, das sich ein erstes Urteil über die Welt bilden sollte, und sah, dass die Saloons ein erstrebenswerter und köstlicher Ort waren. Weder Läden noch Ämter oder all die vielen Häuser der Menschen öffneten je ihre Pforten für mich, damit ich mich an ihren Feuern wärmen konnte, und sie erlaubten mir auch nicht, die Speisen der Götter von schmalen Tischen entlang den Wänden zu essen. Ihre Türen blieben mir immer verschlossen; die Türen der Saloons waren stets offen. Und Saloons fand ich immer und überall, auf Landstraßen und Seitenwegen, in schmalen Gassen und auf geschäftigen Hauptstraßen. Immer waren sie freundlich und hell erleuchtet, im Winter warm und kühl und dunkel im Sommer. Ja, der Saloon war ein sehr schöner Ort, und er war noch viel mehr.

Als ich zehn wurde, hatte meine Familie die Landwirtschaft aufgegeben und war in die Stadt gezogen. Und dort begann ich, mit zehn, auf den Straßen als Zeitungsjunge zu arbeiten. Ein Grund dafür war, dass wir das Geld brauchten. Ein anderer war der, dass ich die Ertüchtigung brauchen konnte. Ich hatte meinen Weg zur kostenlosen öffentlichen Bibliothek gefunden und las bis zur völligen nervlichen Erschöpfung. Auf den armen Gehöften, wo ich gewohnt hatte, hatte es keine Bücher gegeben. Auf wahrhaft wunderbare Weise hatte man mir vier wunderbare Bücher geliehen, die ich verschlungen hatte. Das eine war das Leben von Garfield, das zweite waren Paul du Chaillus’ ›Afrikanische Reisen‹, das dritte ein Roman von Ouida, bei dem die letzten vierzig Seiten fehlten, und das vierte Irvings ›Alhambra‹. Letzteres hatte mir eine Lehrerin geliehen. Ich war kein sehr mutiges Kind. Im Gegensatz zu Oliver Twist war ich nicht in der Lage, um mehr zu bitten. Als ich der Lehrerin die ›Alhambra‹ zurückgab, hoffte ich, sie würde mir noch ein anderes Buch leihen. Und als sie das nicht tat – wahrscheinlich hielt sie mich für undankbar –, heulte ich auf dem ganzen, drei Meilen langen Fußweg von der Schule zur Farm. Ich wartete und wünschte mir dringend, dass sie mir noch ein Buch lieh. Dutzende Male war ich fast schon so weit, sie darum zu bitten, aber ich erreichte nie den nötigen Grad an Unverschämtheit.

Und dann kam die Stadt Oakland, und auf den Regalen der dortigen Bibliothek entdeckte ich die ganze große Welt hinter dem Horizont. Hier waren Tausende von Büchern, die so gut wie meine vier Wunderbücher waren, und manche davon waren sogar noch besser. Bibliotheken waren damals noch nicht auf Kinder eingestellt, und ich erlebte einige merkwürdige Abenteuer. Ich erinnere mich, dass mich der Titel ›Die Abenteuer von Peregrine Pickle‹ im Katalog sehr beeindruckte. Ich füllte den Bestellschein aus, und die Bibliothekarin überreichte mir die gesammelten und vollkommen unzensierten Schriften von Tobias Smollett in einem gewaltigen Band. Ich las grundsätzlich alles, aber ich bevorzugte Geschichte, Abenteuer und alle alten Reisebeschreibungen und Seefahrten. Ich las morgens, mittags und abends. Ich las im Bett, ich las bei Tisch, ich las auf dem Weg zur Schule und auf dem Weg zurück, ich las in den Pausen, wenn die anderen Jungs spielten. Ich wurde schreckhaft. Dauernd sagte ich den Leuten: »Geh weg, du machst mich nervös.«

Und mit zehn war ich unterwegs auf den Straßen als Zeitungsjunge. Ich hatte keine Zeit mehr zu lesen. Ich war damit beschäftigt, mich durchzuschlagen und kämpfen zu lernen. Ich lernte unverschämt und dreist zu sein und zu bluffen. Meine Fantasie und meine Neugier machten mich äußerst formbar. Und eines der Dinge, die mich sehr interessierten, war der Saloon. In mehr als einem davon ging ich ein und aus. Ich erinnere mich, dass es damals auf der Ostseite des Broadway zwischen der Sechsten und Siebten Straße von einer Ecke zur anderen einen ganzen Block gab, der nur aus Saloons bestand.

Das Leben war anders in den Saloons. Die Männer sprachen mit starken Stimmen, ihr Lachen war laut und es herrschte eine Atmosphäre von Großartigkeit. Hier gab es etwas anderes als den gewöhnlichen Alltag, in dem nichts passierte. Hier war das Leben lebendig und manchmal auch grell, wenn die Fäuste flogen, Blut vergossen wurde und große Polizisten mit breiten Schultern hereinkamen. Für mich, in dessen Kopf die heroischen, wilden Kämpfe der kühnen Abenteurer zu Wasser und zu Lande herumschwirrten, waren das große Momente. Wenn ich die Straßen hinuntertrottete und meine Zeitungen vor die Haustüren warf, gab es keine solchen Momente. Aber in den Saloons waren sogar die bewusstlosen Betrunkenen, die in den Sägespänen lagen oder über den Tisch hingen, geheimnisvolle, staunenswerte Erscheinungen.