Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

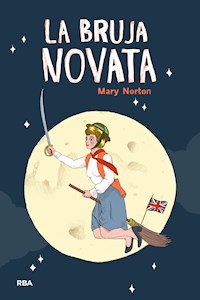

¡Treguna mecoides trecorum satisdi! ¿Quién no recuerda el conjuro con el que la bruja en prácticas Miss Eglantine Price se lleva a los hermanos Charles, Carey y Paul a un mundo de magia y aventuras? Por desgracia, cuando una consigue el título de hechicera en un curso por correo llamado Cómo convertirse en bruja en 10 sencillas lecciones, los problemas no tardan en aparecer. Desde viajes en el tiempo hasta accidentados vuelos en escoba, las peripecias de esta bruja novata solo acaban de empezar. Bienvenidos a un clásico de la literatura infantil y juvenil, adaptado con éxito al cine en 1971. Una novela de culto que trasladará a los lectores de todas las edades a un universo de sueños, fantasía y desastres mágicamente divertidos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Títulos originales ingleses: The Magic Bed-Knob y Bonfires and Broomsticks.

Autora: Mary Norton.

© Mary Norton, 1957.

© de la traducción: Ángela Esteller García, 2019.

© del diseño de la cubierta: Lookatcia.com, 2019;

con ilustración de: Júlia Gaspar.

© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: abril de 2019.

RBA MOLINO

REF.: OBDO487

ISBN: 978-84-272-1845-1

Composición: El Taller del Llibre, S.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito

del editor cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida

a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados.

A Kristoffer y Peter

El boliche mágico

Cómo la conocieron

Érase una vez tres niños cuyos nombres eran Carey, Charles y Paul. Carey tenía más o menos tu edad, Charles era un poco más pequeño y Paul solo tenía seis años.

Los enviaron a pasar aquel verano con una tía en Bedfordshire. Era una anciana que habitaba una vieja casa cuadrada, rodeada por un jardín en el que no crecían flores: había césped, arbustos y cedros, pero ninguna flor, y aquello le daba una apariencia seria y triste.

Los niños se sentían cohibidos en aquella casa, con su gran vestíbulo y sus anchos pasillos; tenían miedo de Elizabeth —la huraña y vieja doncella— y también de su tía, cuyos ojos eran de color azul claro envueltos en un halo rosado y no era muy dada a sonreír. Pero les encantaba el jardín, el riachuelo que lo atravesaba y la campiña cercana, con sus setos enmarañados y su aromática pradera.

Pasaban todo el día al aire libre.

Jugaban en el interior de los graneros, junto al río, por los senderos y en las colinas. Como estaban de visita y, en el fondo, eran buenos niños, acudían con puntualidad a la hora de las comidas. Los días transcurrían, uno tras otro, todos iguales..., hasta que la señorita Price se lastimó el tobillo. Y en ese preciso momento empieza esta historia.

Seguro que todos conocéis a alguien parecido a la señorita Price. Iba ataviada con abrigos y faldas de color gris y envolvía su cuello largo y delgado con un pañuelo de seda con estampado de cachemira que había comprado en The Liberty, los grandes almacenes de Londres. Su nariz era marcadamente puntiaguda y las manos, rosadas y muy limpias. Montaba en una bicicleta muy alta con una cesta en la parte delantera, en la que se desplazaba para ocuparse de los enfermos y dar lecciones de piano. Vivía en una casita pulcra situada en una vereda al final del jardín, y los niños la conocían de vista y siempre le daban los buenos días. En todo el pueblo no había nadie tan elegante como la señorita Price.

Un día, los niños decidieron ir a recoger setas antes de desayunar. Se levantaron casi antes de que la noche se hubiera escurrido de la casa dormida y, en calcetines, atravesaron de puntillas el vestíbulo. Cuando llegaron al exterior, el jardín, empapado de rocío, estaba muy tranquilo; al caminar, sus pies dejaban huellas negras sobre el césped nacarado. Hablaban en susurros porque parecía que el mundo, a excepción de los pájaros, todavía estaba durmiendo.

De repente, Paul se detuvo, mirando fijamente la pendiente que descendía por el césped hacia la oscuridad de los cedros.

—¿Qué es eso?

Todos se detuvieron y clavaron su mirada donde Paul indicaba.

—Se mueve —dijo Paul—. ¡Venga, vamos a ver!

Carey, con sus largas piernas, tomó la delantera.

—Es una persona —gritó, y luego empezó a avanzar más despacio, esperando a que el resto la alcanzara—. Es... —Su voz enmudeció por la sorpresa—. ¡Es la señorita Price!

Y así era: allí estaba la señorita Price, sentada debajo de un cedro, sobre el césped mojado. Su falda y su abrigo grises estaban rasgados y arrugados, y el cabello le caía en mechones.

—¡Oh, pobre señorita Price! —gritó Carey—. ¿Qué le ha sucedido? ¿Se ha lastimado?

La señorita Price los observó con ojos asustados y después desvió la mirada.

—Es mi tobillo —murmuró.

Carey hincó sus rodillas en el húmedo césped. Ciertamente, el tobillo de la señorita Price tenía una forma muy extraña.

—¡Oh, pobre señorita Price! —gritó de nuevo Carey, y las lágrimas asomaron a sus ojos—. Debe dolerle mucho.

—Así es —dijo la señorita Price.

—Corre hasta casa, Charles —ordenó Carey—, y pídeles que avisen al médico.

En aquel momento, una expresión extraña se adueñó del rostro de la señorita Price y sus ojos se abrieron de par en par, como si tuviera miedo.

—No, no —balbució, agarrando el brazo de Carey—. No, eso no. Solo ayudadme a llegar a casa.

Los niños se la quedaron mirando, pero no estaban sorprendidos. Ni siquiera se preguntaban qué podría estar haciendo la señorita Price tan temprano en el jardín de su tía.

—Ayudadme a llegar a casa —repetía la señorita Price—. Puedo poner un brazo alrededor de tu hombro... —dijo mirando a Carey—, y el otro, alrededor del suyo. De esta manera, quizá pueda ir dando saltos.

Paul observó con semblante serio cómo Carey y Charles se inclinaban hacia la señorita Price. Entonces, suspiró.

—Y yo cargaré con esto —dijo amablemente, recogiendo una escoba de jardín.

—No la necesitamos para nada —le respondió Carey con brusquedad—. Ponla contra el árbol.

—Pero si es de la señorita Price...

—¿Qué quieres decir con que es de la señorita Price? Es la escoba del jardín.

Paul se mostró indignado.

—No es nuestra. Es suya. Es de donde se cayó. ¡Es la escoba sobre la que monta!

Carey y Charles se incorporaron, con la cara enrojecida por el esfuerzo, y clavaron sus ojos en Paul.

—¿La escoba sobre la que monta?

—Sí, ¿verdad, señorita Price?

La señorita Price palideció como jamás lo había hecho. Posó sus ojos en uno de los niños, y luego en el otro. Abrió la boca y después la volvió a cerrar, incapaz de articular palabra.

—Y lo hace bastante bien, ¿verdad, señorita Price? —continuó Paul en tono alentador—. Al principio no era así.

En ese momento, la señorita Price rompió a llorar. Sacó un pañuelo y se cubrió el rostro.

—¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Supongo que ahora todo el mundo lo sabe.

Carey puso sus brazos alrededor del cuello de la señorita Price. Era lo que se solía hacer cuando alguien lloraba.

—No se preocupe, señorita Price. Nadie lo sabe, absolutamente nadie. Paul ni siquiera nos lo había contado. Todo está bien. Personalmente, encuentro maravilloso eso de montar en una escoba.

—Es muy difícil —dijo la señorita Price, y a continuación se sonó la nariz.

Los niños la ayudaron a ponerse en pie. Carey se sentía perpleja y muy emocionada, aunque prefería no hacer más preguntas. Lenta y dificultosamente, atravesaron el jardín y recorrieron el sendero que conducía a la casa de la señorita Price. Los primeros rayos de sol brillaban con luz trémula entre los setos y hacían que el polvo de la carretera fuera de un pálido color dorado. Carey y Charles avanzaron con mucho cuidado, con la señorita Price suspendida entre ellos como si fuera un gran pájaro gris con un ala rota.

Paul iba detrás..., con la escoba.

Más sobre ella

Después, en el camino de regreso a casa, Carey y Charles abordaron a Paul.

—Paul, ¿por qué no nos contaste que habías visto a la señorita Price sobre una escoba?

—No sé...

—Pero, Paul, tendrías que habérnoslo contado. A nosotros también nos habría gustado verla. Ha sido muy feo por tu parte.

Paul no respondió.

—¿Cuándo la viste?

—Por la noche.

Paul se mostró inflexible y sintió que le venían ganas de ponerse a llorar. La señorita Price siempre pasaba tan rápido... Ya se habría marchado antes de que pudiera avisarlos y seguro que ellos le habrían dicho enseguida: «No seas tonto, Paul». Además, era su secreto, su entretenimiento nocturno. Como su cama estaba junto a la ventana, en las noches de luna llena la luz se reflejaba en su almohada y lo despertaba. Era muy emocionante quedarse allí, quieto, con los ojos fijos en el pálido cielo tras la negrura irregular de las ramas de los cedros. Algunas noches no se despertaba. Otras noches se despertaba, pero ella no aparecía. Sin embargo, la había visto con bastante frecuencia, y en cada ocasión, volaba un poco mejor. Al principio, balanceándose a ambos lados de la escoba, se tambaleaba tanto que Paul se preguntó si no sería más adecuado que montara a horcajadas. Asía la escoba con una mano y trataba de agarrarse el sombrero con la otra, y sus pies, en aquellos largos zapatos suyos, resaltaban de forma peculiar en el cielo iluminado por la luna. Una vez se cayó, y la escoba descendió muy lentamente, como si fuera un paraguas al revés, con la señorita Price aferrada al mango. Paul la había observado con nerviosismo hasta que alcanzó tierra firme. En aquella ocasión aterrizó sin percance alguno.

En parte, no había contado nada porque deseaba sentirse orgulloso de la señorita Price. No quería que los otros la vieran hasta que no fuera muy buena, hasta que, quizá, fuera capaz de realizar acrobacias sobre la escoba y diera una imagen de confianza en lugar de una de terror. Una vez en la que alzó las dos manos al mismo tiempo, Paul casi la aplaudió. Sabía que aquello era difícil, incluso sobre una bicicleta.

—¿Sabes, Paul? —refunfuñó Carey—. Has sido muy egoísta; la señorita Price se ha lastimado el tobillo y ahora no volverá a volar en años. ¡Charles y yo jamás tendremos oportunidad de verla!

Más tarde, mientras estaban almorzando con gesto adusto en el oscuro comedor de techos altos, se alarmaron al oír que tía Beatrice decía inesperadamente:

—¡Pobre señorita Price!

Todos alzaron los ojos, como si hubiese leído sus pensamientos secretos, pero se tranquilizaron cuando vieron que proseguía con calma:

—Al parecer, se ha caído de la bicicleta y se ha torcido el tobillo. Qué doloroso, pobrecita. Le enviaré algunos melocotones.

Paul estaba sentado con la cuchara a medio camino de su boca y clavó sus ojos en Charles y Carey sucesivamente.

Carey carraspeó para aclararse la garganta.

—Tía Beatrice —dijo—, ¿podríamos ir nosotros a llevar los melocotones a la señorita Price?

—Es muy considerado por tu parte, Carey. Si sabéis dónde vive, no veo por qué no.

Paul iba a decir algo, pero un puntapié de Charles lo hizo callar; ofendido, engulló la última cucharada de sus gachas de arroz.

—Sí, tía Beatrice, claro que sabemos dónde vive.

Eran casi las cuatro de la tarde cuando los niños llamaron a la lustrosa puerta principal de la casa de la señorita Price. El sendero en el que esperaban estaba bordeado de vistosas flores y la brisa hacía ondear las cortinas de cotonía que colgaban de las ventanas medio abiertas del gabinete. Agnes, una muchacha de la aldea que ayudaba a la señorita Price en las tareas domésticas unas cuantas horas al día, abrió la puerta.

Una vez en el pequeño gabinete, durante un instante, los niños sintieron miedo. Allí estaba la señorita Price, tumbada en el sofá, con su pie vendado y elevado sobre almohadones. Todavía tenía el semblante pálido, pero ahora su cabello estaba bien peinado y en su blusa blanca no había ni una mancha.

—¡Qué melocotones más deliciosos! Gracias, queridos, y agradecédselo también a vuestra tía. Ha sido muy amable de su parte. Sentaos, sentaos.

Los niños tomaron asiento con cautela en aquellas delgadas sillas de finos barrotes.

—Agnes está preparando el té. Quedaos y hacedme compañía. Carey, ¿puedes abrir esa mesa de juego?

Los niños se afanaron a preparar la estancia para el té: colocaron una mesita cerca de la señorita Price para la bandeja del té y extendieron un mantel blanco sobre la mesa de juego para los bollos, el pan y la mantequilla, el dulce de membrillo y el pastel de jengibre.

Se tomaron el té y, cuando terminaron, ayudaron a Agnes a retirarlo. Entonces, la señorita Price enseñó a Charles y a Carey a jugar a las tablas reales y prestó a Paul un libro enorme lleno de dibujos cuyo título era El paraíso perdido. A Paul le gustó muchísimo, sobre todo por el olor que desprendía y por los bordes dorados de sus páginas.

Cuando acabaron la partida de tablas reales y parecía que había llegado la hora de regresar a casa, Carey se armó de valor.

—Señorita Price —vaciló—, espero que no se moleste por la pregunta, pero... ¿es usted una bruja?

Se produjo un silencio durante unos instantes en los que Carey pudo oír los latidos de su corazón. Paul alzó los ojos de su libro.

Con mucho cuidado, la señorita Price cerró el tablero y lo colocó en la mesita que estaba al lado del sofá. Cogió su labor de punto y la extendió.

—Bueno... —dijo lentamente—, lo soy y no lo soy.

Paul se sentó sobre los talones.

—Quiere decir que lo es en cierto modo —sugirió.

La señorita Price le lanzó una mirada.

—Quiero decir, Paul —respondió en voz baja—, que estoy aprendiendo a serlo.

Y tejió varios puntos con los labios apretados.

—¡Oh, señorita Price! —gritó Carey con entusiasmo—. ¡Qué increíblemente lista es usted!

Fue lo mejor que pudo haber dicho. La señorita Price se sonrojó, pero, al mismo tiempo, pareció complacida.

—¿Cuándo lo decidió, señorita Price?

—Bueno, desde que soy pequeña, siempre he tenido cierto don con la brujería, pero de algún modo, con las lecciones de piano y los cuidados a mi madre, no disponía de tiempo para tomármelo en serio.

Paul observó fijamente a la señorita Price, como si absorbiera cada detalle de su apariencia.

—Yo no creo que sea una bruja malvada —dijo al fin.

La señorita Price bajó la mirada con tristeza.

—Lo sé, Paul —admitió en voz baja—. Tienes razón. Empecé demasiado tarde. Y ese es el problema.

—¿La parte más difícil es ser malvada? —preguntó Carey.

—Lo es para mí —respondió con cierta angustia la señorita Price—. Pero hay personas a las que les sale de forma natural.

—Como a Paul —dijo Charles.

Paul se acercó y se sentó en una silla. Todavía observaba a la señorita Price, como si anhelara preguntarle algo. Pasado un minuto, encontró el valor suficiente.

—¿Podría hacer ahora un poquito de magia para nosotros?

—Oh, Paul —exclamó Carey—. No molestes a la señorita Price... No puede hacer magia con un tobillo torcido.

—Sí, sí que puede —protestó Paul de forma airada—. Puede hacerlo tumbada. ¿A que sí, señorita Price?

—Bueno —dijo la señorita Price—, estoy un poco cansada, Paul. Pero haré algo sencillo y rápido, y luego os iréis a casa. ¡Ahí lo tenéis!

Rápidamente, Carey y Charles siguieron la mirada de la señorita Price. La silla de Paul estaba vacía. Paul se había esfumado..., y en el lugar en que había estado sentado se encontraba una pequeña rana amarilla.

Antes de que Carey y Charles tuvieran tiempo de soltar una exclamación, Paul estaba de vuelta, con la misma mirada expectante clavada en la señorita Price.

—¡Oh! —dijo Carey con un grito ahogado—. ¡Eso ha sido maravilloso, maravilloso! ¿Cómo lo ha hecho?

Le faltaba el aliento y casi se sentía aterrorizada. ¡Magia..., un hechizo...! ¡Y lo había visto con sus propios ojos!

—Yo no he visto nada —se quejó Paul.

Carey lo miró con impaciencia.

—Oh, no seas tonto, Paul. Te acabas de convertir en una rana. ¡Tienes que haberlo notado!

Los labios de Paul empezaron a temblar.

—Yo no he notado nada —dijo con una vocecita chillona.

Pero nadie lo escuchó. Carey miraba con ojos brillantes a la señorita Price.

—Señorita Price —señaló con cierto reproche—, en lugar de cantar, podría haber hecho esto durante el concierto del coro parroquial.

La señorita Price apartó su labor de punto. Una expresión extraña invadió su rostro y observó con severidad a Carey, como si la viera por primera vez. Nerviosa, Carey volvió a tomar asiento.

—Aunque canta muy bien —añadió enseguida.

Pero la señorita Price parecía no escuchar. Había un brillo salvaje en sus ojos, y sus labios se movían con rapidez, como si estuviera recitando.

—Tiene que haber un modo —decía lentamente—. Tiene... que... haber... un... modo.

—¿Un modo de qué? —preguntó Charles después de unos momentos de incómodo silencio.

La señorita Price sonrió, mostrando unos dientes grandes y amarillos.

—Un modo de mantener vuestras bocas cerradas —espetó.

Carey se sentía emocionada. Aquello estaba muy lejos de ser elegante.

—¡Oh, señorita Price! —exclamó con tristeza.

—De mantener vuestras bocas cerradas —repitió la señorita Price lentamente, con la sonrisa más desagradable que jamás hubiesen visto en ella.

Paul se movió un poco, retorciéndose en su silla.

—Ahora se está volviendo malvada —susurró a Carey con un tono satisfecho.

Carey se apartó de él e hizo como si no lo hubiera oído. Parecía preocupada.

—¿A qué se refiere, señorita Price? ¿Quiere decir que no debemos contarle a nadie que...? —vaciló.

—¿... que usted es una bruja? —Paul terminó la frase.

Pero la señorita Price todavía tenía la mirada perdida, como si no oyera ni viera nada.

—Tengo que pensar en algo enseguida... —dijo, hablando consigo misma—, enseguida...

Entonces, Carey hizo algo que a Charles le pareció muy valiente. Se levantó de la silla y se sentó en el sofá, al lado de la señorita Price.

—Escuche, señorita Price —dijo—. Tratamos de ayudarla cuando se lastimó el tobillo. No necesita utilizar ningún encantamiento repugnante con nosotros. Si lo que desea es que no lo contemos, puede conseguirlo de buenas maneras.

La señorita Price la miró.

—¿Y cómo podría conseguirlo de buenas maneras? —preguntó, con un tono bastante más razonable.

—Bueno —respondió Carey—, podría darnos un objeto, algo hechizado, y si le contáramos a alguien lo que sabemos sobre usted, tendríamos que renunciar a ello. Sería como un juego. En el momento en que lo contáramos, el objeto dejaría de ser mágico.

—¿Qué clase de objeto? —preguntó la señorita Price, valorando las posibilidades de la idea.

Charles se inclinó hacia delante.

—Sí —añadió—, un anillo o algo similar que, al girarlo, hiciera aparecer un esclavo. Y si lo contáramos, el esclavo desaparecería para siempre. ¿Podría hacer eso?

La señorita Price se mostró pensativa.

—Un esclavo no podrá ser —contestó después de un momento.

—Bueno, algo parecido.

La señorita Price permaneció sentada, sin moverse. Estaba considerándolo seriamente.

—Ya sé —dijo un instante después. De repente, volvía a estar alegre y amable—. Llevo un tiempo deseando probar algo. Pero os lo advierto: no estoy segura de que funcione. ¿Alguno de vosotros tiene un anillo?

Vaya, ninguno de ellos llevaba uno encima. Paul rebuscó en sus bolsillos, por si acaso, pero no encontró nada a parte del boliche de latón que había desenroscado de su cama aquella misma mañana.

—Bueno, cualquier cosa a lo que se le pueda dar vueltas. Una pulsera servirá.

Desafortunadamente, Carey tampoco llevaba ninguna pulsera encima.

—Tengo una en casa —dijo—, pero solo me la pongo los domingos.

—A esto se le puede dar vueltas —exclamó Paul de pronto, enseñando el boliche de su cama—. Es para lo único que sirve, para enroscarlo y enroscarlo y enroscarlo. Le he dado vueltas hasta que lo he sacado —añadió sin necesidad.

La señorita Price tomó el boliche y lo sostuvo pensativa entre sus dedos huesudos y bien definidos.

—Déjame ver... —dijo muy pausada. Entonces, súbitamente, como si algo la hubiera dejado atónita, alzó los ojos—. Paul, creo que es el mejor objeto que me habrías podido proporcionar. —Paul se retorció, complacido, aunque también con vergüenza—. Podría realizar un hechizo maravilloso con esto..., pero debo pensarlo con mucha cautela. Venga, niños, ahora estaos tranquilos y dejadme pensar para que pueda hacerlo bien. —Sus dedos rodearon con delicadeza el brillante latón—. De hecho, podría salir muy bien. ¡Ahora, silencio, por favor!

Los niños se quedaron quietos como estatuas. Incluso a Paul se le olvidó juguetear y moverse sin parar. Un abejorro entró por la ventana y su fuerte zumbido recorrió la habitación. Excepto por esto último, el silencio era total.

Después de lo que pareció una eternidad, la señorita Price abrió los ojos. Y, a continuación, se incorporó, pestañeando y sonriendo.

—Aquí lo tienes, Paul —dijo alegremente, y le devolvió el boliche.

Paul lo tomó entre sus manos con respeto.

—¿Ya está? —preguntó con voz atemorizada.

Para él, presentaba exactamente el mismo aspecto.

—Sí, ya está —le contestó la señorita Price—, y de hecho, es un hechizo de primera con el que os divertiréis mucho. Simplemente, no os metáis en líos.

Carey y Charles miraban a Paul con envidia.

—¿Qué tenemos que hacer con él? —preguntó Charles.

—Llevadlo a casa y volved a colocarlo en la cama. Pero no lo enrosquéis del todo; dejadlo a medio camino.

—¿Y después?

—¿Y después? —La señorita Price sonrió—. Dadle un cuarto de vuelta, le decís adónde deseáis ir y... ¡la cama os llevará adónde digáis!

Los niños miraron con incredulidad la bola brillante que Paul sostenía entre sus dedos más bien mugrientos.

—¿De verdad? — preguntó Carey con voz entrecortada.

La señorita Price continuaba sonriendo. Parecía muy satisfecha de sí misma.

—Bueno, probadlo.

—¡Oh, señorita Price! —exclamó Carey casi sin aliento, todavía con la mirada fija en el boliche—. ¡Muchas gracias!

—No me lo agradezcáis —dijo la señorita Price, regresando a su labor de punto—. Recordad las condiciones: una palabra sobre mí y el hechizo se romperá.

—¡Oh, señorita Price! —exclamó de nuevo Carey. Estaba encantada.

—Bien, ahora debéis iros. Se está haciendo tarde. Como os he dicho, no os metáis en líos y no deis vueltas por ahí toda la noche. Las cosas hay que hacerlas con moderación, incluso la magia.

Una salida en falso

Alrededor de las diez de la mañana del día siguiente, los niños estaban de vuelta con caras serias y maneras indecisas.

—¿Puedo...? —dijo Carey a la jovial Agnes—, ¿podemos ver a la señorita Price?

Carey tragó saliva, como si estuviera nerviosa.

—La señorita Price está ocupada en este momento —respondió Agnes—. ¿Queréis dejarle algún mensaje?

—Bueno... —Carey vaciló.

¿Cuánto sabía Agnes? La niña se giró hacia sus hermanos como buscando una respuesta y Charles tomó la iniciativa.

—¿Podría decirle que no funcionó?

—¿Que no funcionó? —repitió Agnes.

—Sí, simplemente dígale «No funcionó».

—«No funcionó» —repitió Agnes para sus adentros, como si tratara de memorizar el mensaje.

La muchacha desapareció por el pasillo, dejando la entrada abierta de par en par. Los niños oyeron cómo llamaba a la puerta de la señorita Price. Después, tras un minuto, Agnes regresó.

—La señorita Price dice que podéis pasar.

Los acompañó una vez más hasta el gabinete. Cada uno eligió una silla y se sentó en el borde.

—Apuesto a que está enfadada —susurró Paul, rompiendo el silencio.

—Chist —dijo Carey, un poco pálida.

De pronto, la puerta se abrió y la señorita Price entró cojeando. Llevaba el pie vendado y enfundado en una zapatilla de ir por casa, pero podía caminar sin necesidad de bastón. Observó a los niños detenidamente, uno tras otro.

—¿No funcionó? —dijo con calma.

—No —respondió Carey, cruzando las manos sobre el regazo.

La señorita Price se sentó en el centro del sofá. Todos se miraron sin intercambiar una palabra.

—¿Estáis seguros de que lo hicisteis correctamente?

—Sí, lo hicimos exactamente como usted nos indicó. Lo enroscamos hasta la mitad, después le dimos un cuarto de vuelta y dijimos dónde queríamos ir.

—¿Y qué sucedió?

—Nada —respondió Carey.

Los ojos de Paul, abiertos de par en par y con expresión acusatoria, estaban clavados en el rostro de la señorita Price.

—No logro comprenderlo —dijo la señorita Price al cabo de un rato.

Reflexionó durante un momento.

—¿Lo habéis traído con vosotros? —preguntó.

Sí, lo tenía Carey, en el interior de un neceser a cuadros. La señorita Price extrajo la bola dorada y la examinó, totalmente perpleja.

—¿La cama no se movió en absoluto?

—Solo por los botes que daba Paul.

—Está oxidado aquí, en la parte inferior —dijo la señorita Price.

—Siempre ha estado así —informó Carey.

—Pues no sé. —La señorita Price se incorporó, apoyando cuidadosamente el pie lastimado en el suelo—. Me lo llevaré conmigo y lo probaré.

Se puso en marcha hacia la puerta.

—¿Podríamos acompañarla?

La señorita Price se volvió lentamente. Aquel círculo de miradas ansiosas parecía retenerla. Los niños percibieron que dudaba.

—¡Por favor, señorita Price! —instó Carey.

—Nadie ha pisado jamás mi taller —manifestó la señorita Price—. Ni siquiera Agnes.

Carey iba a decir «Pero nosotros estamos al corriente de su secreto», aunque cambió de parecer y permaneció callada. Sus miradas anhelantes hablaban por sí solas.

—Bueno, enviaré a Agnes a comprar algo de comida y entonces veré.

Salió. Y hasta el momento en que los avisó, les pareció una eternidad. Entusiasmados, corrieron hacia el pasillo. La señorita Price se estaba poniendo un guardapolvo de color blanco. En su mano sostenía una llave. Los niños la siguieron y bajaron un par o tres de peldaños hasta llegar a un pasillo corto y oscuro. Oyeron cómo la llave giraba en una cerradura bien engrasada. La señorita Price entró en primer lugar y, a continuación, se hizo a un lado.

—Con calma —dijo, haciéndoles señas para que accedieran—. Y cuidado con lo que tocáis.

En otros tiempos, aquella habitación debía de haber sido una alacena. Había tablas de mármol y estanterías de madera encima de aquellas. La primera cosa que advirtió Carey fueron los tarros de cristal, cada uno con su correspondiente etiqueta escrita a máquina. La señorita Price, con las mejillas sonrosadas por el orgullo, pasó la mano por las hileras.

—Sapos, patas de liebre, alas de murciélago... ¡Oh, cielos! ¡Me he quedado sin ojos de tritón! —exclamó, levantando una jarra vacía que todavía tenía pegadas algunas bolas húmedas. Antes de devolver

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)