Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jentas

- Kategorie: Krimi

- Serie: Louise Rick

- Sprache: Spanisch

En mitad de un interrogatorio, la inspectora de policía Louise Rick recibe una llamada de Jonas, el niño que tiene en acogida, quien le pide que acuda a ayudarlo inmediatamente. Un grupo de jóvenes violentos ha irrumpido en la fiesta infantil en que se encuentra. Uno de los adultos está siendo atacado de manera brutal. Signe, una niña de doce años, sale corriendo en busca de ayuda, pero uno de los jóvenes sale a perseguirla. Cuando Louise finalmente llega al lugar, ve que algo terrible ha sucedido: Signe ha sido atropellada. Muere esa misma noche. La vida deja de tener sentido para la madre que ha perdido a su única hija. Pero ¿está henchida de dolor o de sed de venganza? Un incendio en el que fallecen dos personas enturbia el caso. Louise está segura de que no todo el mundo está diciendo la verdad, pero llevará la investigación sin descanso hasta revelar lo sucedido. "La escritura de Sara Blædel es apasionante, cautivadora y cálida. Me gustó su protagonista, Louise Rick, desde el primer libro." CAMILLA LÄCKBERG "Cuando leo los libros de Sara Blædel, puedo sentir la jefatura de policía de Copenhague y palpar su atmósfera. La esencia de sus argumentos y toda la escenografía reflejan fielmente la vida real." PER LARSEN, Inspector Jefe de la policía de Copenhague "No es una sorpresa que Sara Blædel haya sido elegida como uno de nuestros autores más populares." HENRIK TJALVE, Frederiksborg Amts Avis "Sara Blædel es una maestra retratando personajes femeninos. Me fascina." ÅSA LARSSON

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 571

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La chica que corrió

La chica que corrió

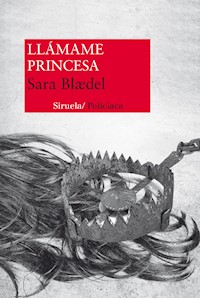

Título original: Hævnens gudinde

© 2009 Sara Blædel. Reservados todos los derechos.

© 2021 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.

ePub: Jentas A/S

ISBN 978-87-428-1169-6

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

Dedicatoria

Para Lars, que soporta todas mis cargas

1

El primer golpe alcanza el pómulo del sintecho, al mismo tiempo en que la puerta del sótano se cierra tras ellos con un sonido hueco. En ese momento llegan. Los golpes. Caen incesantes sobre él. Sin piedad. Dentro de la habitación, donde ni la luz del día ni los sonidos penetran, la manada de jóvenes se cierra en círculo alrededor de la víctima. Dos bombillas desnudas cuelgan del techo para iluminar apenas a los verdugos, enmascarados como atracadores de bancos. Solo sus ojos quedan al descubierto.

El hombre, aterrorizado, se lleva las manos a la cara en un intento desesperado e impotente de rechazar los golpes. Gira y se protege tras sus débiles y flacos antebrazos; pero dos de los enmascarados dan un paso adelante, le cogen los brazos, se los retuercen, se los ponen a la espalda. Y entonces una bota lo alcanza en el diafragma. La patada ha dado tan fuerte, que el hombre pierde el aliento y se dobla.

Los rostros enmascarados se confunden en la escalada de la violencia. Nadie reacciona ante la quietud del hombre que, inadvertidamente, ha ido desplomándose como un telónlento, casi a hurtadillas. El cuerpo andrajoso y desaliñado yace ahora en el suelo del sótano. Solo un leve gemido, casi inaudible, brota de su cogote cuando otra bota se hunde allí. Y no se oye nada más.

Está inconsciente. Uno de los enmascarados, cámara en mano, se asegura de que el cuerpo entra en cuadro. Con un leve movimiento de cabeza, hace señas a otra máscara negra que, de la esquina del salón, saca una barra de hierro envuelta en cinta americana. El sujeto se acerca, sigiloso, y se coloca al lado del cuerpo sin vida.

Los enmascarados van yendo al centro de la estancia, paso a paso, cerrando un círculo cada vez más estrecho. El suave zumbido de sus voces va ganando volumen, hasta que, por fin, estalla en forma de rítmicos alaridos de júbilo. Los gritos de victoria vibran frenéticos cuando el hierro cae sobre el cuerpo inerte y le aplasta el cráneo.

Un golpe sigue a otro. Es imposible contarlos. Los ánimos se concentran en los exaltados gritos de guerra que se amplifican, casi extáticos, mientras la sangre se riega por el suelo del sótano.

Parecen no darse cuenta de que el ángel de la muerte ha llegado a llevarse el alma del pordiosero.

Termina la película. Cinco chicos, sentados completamente inmóviles alrededor de la pantalla del ordenador, se sumen por un instante en el silencio.

Uno tiene el labio superior cubierto de pequeñas gotas de sudor. Los nudillos del segundo están blancos. El tercero se sacude completo, pero se pone en pie para sacar un puñado de cervezas de la bien surtida nevera del embarcadero.

Nadie dice nada mientras saltan las chapas, pero al rato empiezan a hablar. Atropelladamente, primero; excitados y febriles, después. Se sienten redimidos y celebran la sensación, como si hubiera sido un desahogo sexual.

Las cervezas de alta graduación les sostienen la borrachera de violencia a lo largo de la noche. Se han puesto a ver más snuff movies,películas en que se asesina a personas reales delante de una cámara. Las han descargado en el ordenador de la primitiva caseta del puerto. La noche siguiente, en uno de los clubes de vela, habrá una fiesta, una fiesta infantil. Ellos, colocados y exaltados, brindan entrechocando los cuellos de sus botellas.

Por fin ha llegado el fin de semana.

2

No respeto a la gente que se hunde con el estrés ni a los hombres que se toman la baja por paternidad. ¡Ya lo he dicho!, y me importa una mierda lo que recomiende la gente de recursos humanos de este negocio. Este es mi grupo de investigación, y si no tenéis ganas ni fuerzas para hacer vuestro trabajo, ya sabéis dónde está la puerta. Hay una lista interminable de personas que quieren entrar, y ellos bien que saben lo que se exige en un trabajo como el nuestro.

Alguien tendría que emplearse a fondo para limpiar las ventanas del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Copenhague Ese parecía ser el mensaje del sol de septiembre. La suciedad se había acumulado. Una gruesa película de polvo sobre el cristal resaltaba los cadáveres de los insectos y las cagadas de los pájaros.

Louise Rick cerró los ojos un instante, mientras el comisario de policía Willumsen seguía tronando. Ya faltaba poco para la aparición de su frase preferida.

—Ya lo he dicho muchas veces —soltó, al fin—. Si alguien trabaja conmigo, espero de esa persona un «sí», un «no» o un «vete a tomar por culo». Quiero gente clara. Esto no es un sitio de reposo, no es una casa de convalecencia para monjas embarazadas. Hay una guerra de bandas en la ciudad, hay tiroteos en las calles. Como ya sabéis, anoche mataron a tiros a un padre de familia en su casa del barrio de Amager. No, no nos vamos a quedar sin trabajo; todo lo contrario. Esos malditos tiroteos chupan de nuestros recursos. Nuestras Especiales reclutan gente de todos los departamentos, y eso, para nosotros, supone montones de horas extraordinarias. Por lo tanto, si tenéis problemas en casa, si os cuesta compaginar la vida familiar con el trabajo, ¡buscaos un empleo en las oficinas! Supongo que los adultos son capaces de tomar por su cuenta una decisión así, ¿o...?

Willumsen dejó esto último en el aire. Suspiró hondo y se secó las comisuras de los labios.

Claro, nadie puede tomar por ti una decisión como esa. Louise no podía estar más de acuerdo. Miró a sus colegas; a Toft, que parecía un poco cansado. Louise supuso que se habría arrepentido de haber aceptado la oferta de volver al Departamento de Homicidios. La reforma de la policía, un año y medio atrás, lo había puesto en la comisaría de Bellahøj, en un puesto que más tarde habrían de suprimir sin muchos avisos.

Michael Stig había echado su silla hacia atrás en un gesto desafiante. Tenía los ojos entornados, aunque su mirada se había fugado más allá de los cristales sucios. Estaba irritado, era evidente, por tener que soportar a la fuerza el discurso del comisario de policía. Un discurso que, por cierto, no estaba dirigido a ninguno de los convocados al despacho de Willumsen ese viernes por la tarde.

El ataque de ira estaba dirigido al compañero de Louise, Lars Jørgensen, quien aquella misma mañana había entregado una baja por enfermedad. De momento, tenía para un mes. Según el médico, el estrés lo forzaba a aquella ausencia prolongada. Pero los iniciados sabían perfectamente que el comportamiento de Willumsen era una infamia. La mujer de Lars Jørgensen se había mudado a casa de su hermana en Vangede y había dejado a su marido con unos gemelos de ocho años y el corazón partido.

Durante el mes y medio que la mujer llevaba «realizándose como persona», Lars Jørgensen hacía de la necesidad virtud. Salía diariamente a la hora estipulada, para poder estar en casa cuando los niños volvieran de la ludoteca, y se borraba de todos los turnos de fin de semana. Pero en cada uno de esos actos había tenido que sufrir la persecución de Willumsen. El inspector jefe solía gastar esas formas groseras y chulescas, y parecía deleitarse machacando a la gente.

Louise contempló a su jefe de grupo. Debía de tener unos cincuenta y tantos años: rasgos afilados, cabellera que se obstinaba en ser oscura. El hombre se conservaba bien, pero la tensión, dibujada como dos profundos surcos en la frente, le daba un talante huraño. Los pensamientos de Louise volvieron a escurrirse hacia Lars Jørgensen.

Hacía un par de días, cuando volvía a la comisaría después del almuerzo, se lo había encontrado sentado en su despacho, con la cara oculta entre las manos. Ella simuló, al principio, no darse cuenta de nada, como si no hubiera pillado a su compañero en un momento de extrema vulnerabilidad. Tras unos minutos de incómodo silencio, él se había levantado a cerrar la puerta.

—No me importa demasiado que me machaque —dijo cuando estuvo de vuelta en su silla. Tenía la mirada triste, parecía pálido y cansado—; pero, tal como está todo, tiene que entender que no puedo garantizarle que las cosas van a cambiar, ¡joder! Puede que ella no vuelva nunca. ¿Por qué no entiende que me es imposible darle la fecha en la que todo se arreglará felizmente?

Louise no le había contestado. No había gran cosa que decir.

Lars Jørgensen la miró con ojos vacíos. Ella sabía perfectamente que la situación lo frustraba tanto o más que a su jefe. Su compañero no era de los que apagan el ordenador a las cuatro en punto, se van a recoger a los niños y, de camino a casa, se pasan por el supermercado Føtex. Por otro lado, también sabía que él nunca renunciaría, ni en sueños, a estar con sus hijos. Eso de ver a los gemelos una vez cada dos semanas no iba con él. Por eso había contraído la responsabilidad el día en que su mujer le anunció que necesitaba tiempo para estar sola, sin marido y sin niños, mientras reflexionaba sobre su vida.

—¿Y tú qué, Rick? —prosiguió Willumsen en el mismo tono, arrancándola de sus pensamientos—. ¿Tú también estás a punto de coger la baja?

Louise se quedó un momento mirando a su jefe de investigación, sopesando si valía la pena polemizar. Acabó sacudiendo la cabeza. Ya habían hablado hasta la saciedad de la responsabilidad que ella había asumido al acoger a un niño de doce años. Ahora bien, desde que Jonas Holm se mudara a su casa, unos cuantos meses atrás, el comisario no la había sometido, ni una sola vez, al acoso del que había sido víctima Lars Jørgensen. No había punto de comparación. La explicación era, tal vez, que el jefe de investigación se sentía profundamente impresionado por el caso de ese niño. Habían asesinado a su padre, ¡delante de él!, en una granja que la familia tenía en un páramo de Suecia. El pequeño se había quedado solo. Sea como fuere, Willumsen preguntaba muy a menudo por él con algo que casi parecía una auténtica preocupación.

—¿No crees que podríamos dar por finalizada la reunión y ver si adelantamos un poco el trabajo?

Toft echó la silla hacia atrás para aprovechar el silencio que, de pronto, flotaba en la sala de juntas.

—Tengo que finiquitar un interrogatorio antes del fin de semana.

Willumsen asintió brevemente con la cabeza, pero, antes de que les hubiera dado tiempo a llegar al pasillo, volvió a llamarlos.

—Un momento, queda Amager —dijo, y los miró uno a uno—. Tenemos que interrogar al sospechoso que detuvieron tras el tiroteo, anoche en la casa de Dyvekes Alié. Pero, con los años, algunos de esos moteros se han vuelto tan sibaritas, que ya no se conforman con un abogado de oficio. Se presentan con los suyos. El tipo está ahora mismo esperando a que su abogado regrese de atender un asunto en Jutlandia. Debería estar aquí alrededor de las seis.

Miró a Louise.

—Rick, ¿te encargas tú?

Louise se quedó un momento de espaldas a su jefe de grupo, hasta que se volvió hacia él.

—Lo siento —se lamentó—. Jonas tiene mañana una fiesta en casa de una compañera de clase. Tengo que comprar viandas para hacer albóndigas y pasarme por la sala de fiestas con unas sillas; vamos, que tengo que irme ahora mismo.

Salió de la sala sin esperar reacciones. Alcanzó a oír que Michael Stig se haría cargo de interrogar al acusado. Él la alcanzó pronto al final del pasillo. Por un instante, Louise pensó en que a lo mejor esperaba que le diera las gracias, pero en su lugar le preguntó por Camilla Lind.

—¿Se ha ido?

Louise asintió con la cabeza.

—Los llevamos al aeropuerto esta mañana. Vuelan primero a Chicago y, de allí, a Seattle. Se van a quedar en Seattle hasta el miércoles, luego van a coger un coche para empezar a viajar por la costa oeste.

—Dime, ¿cuánto tiempo estarán fuera? —preguntó.

Todavía no se había hecho a la idea de que Michael Stig, que nunca había sido santo de su devoción, hubiera desarrollado un interés sincero por su amiga más íntima.

Ese interés había empezado justamente en Suecia, en la granja familiar de los Holm, el día en que Jonas vio cómo mataban a su padre. Michael Stig y Louise habían llevado a Camilla en el coche, corriendo, literalmente, una carrera contra la muerte; una carrera que, por cierto, terminaron por perder. Él la visitó mientras estuvo ingresada en el hospital y, después de eso, habían mantenido el contacto.

A Louise le seguía costando entender cómo un caso contra dos proxenetas de la Europa del Este había tenido un final tan trágico. Aquella experiencia la había marcado con tanta dureza, que ni siquiera acababa de asimilar el suceso. Camilla había tenido que pedir una excedencia.

—Pues dos meses. Tendrán tiempo para bajar hasta San Diego —contestó—. Pero puedes enviarle un correo electrónico o un SMS. Los va a ir revisando sobre la marcha... Al menos, eso fue lo que me prometió. Por cierto, no tiene pensado dedicarle tiempo al Facebook.

Michael Stig asintió con la cabeza. Louise se disponía a irse, pero él no se movió de allí.

—¿Cómo está? —dijo.

Louise se quedó un rato sin decir nada, preguntándose qué responder. Decidió ser sincera.

—Está fatal. Que quede entre nosotros, pero, la verdad, no me parece recomendable que se lleve a Markus a un viaje tan largo. Desde el punto de vista psíquico, sigue estando rota en mil pedazos; bastante desequilibrada, pues. Creo que pretende huir de los problemas, y es una huida hacia delante, a decir verdad, aunque ella lo disfrace de vacaciones de lujo con su hijo y con ese cuento de mejorar la calidad del tiempo que pasan juntos. Le está dando la espalda a todo lo que ocurrió. No quiere enfrentarse con nada ni con nadie que se lo recuerde, porque todavía no tiene la fortaleza para soportarlo. Lo único que no sé es si está preparada para meter esto en un frasco y cerrar la tapa. Quizá hubiera sido mejor dedicar ese tiempo y ese dinero a un buen psicólogo.

Louise pensó en la enorme suma que Camilla le había pedido prestada a su padre para poder irse tanto tiempo. Entonces añadió:

—Se culpa a sí misma de todo, y, en realidad, no se soporta... No se soporta a sí misma y no soporta su vida, ya que estamos.

La voz se le había quebrado un poco con la última frase, así que se apresuró a cambiar de tema.

—¿Qué me dices de la víctima del tiroteo de Amager? ¿Crees que sobrevivirá?

Michael Stig se encogió de hombros.

—Si no sobrevive, tendrás noticias de Willumsen antes del lunes, no lo dudes.

3

—¿Sabes cuánta gente irá a la fiesta? —le gritó Louise a Jonas, mientras intentaba calcular si tres kilos de carne picada bastarían para preparar la cantidad correcta de albóndigas. Era un mundo nuevo para ella. Nunca había dedicado tiempo a las salchichas con gabardina, a las minipizzas ni a otros tipos de canapés. Si el menú incluye otras cosas, ¿cuántas albóndigas es capaz de devorar un niño de sexto curso? No tenía ni idea.

Pensó, con fastidio, que también había sido ridículo y atrevido de su parte ofrecerle a la madre de Signe llevar albóndigas. La niña cambiaba de colegio. Era una fiesta privada de despedida, no un encuentro de toda la clase. Nadie le había pedido que contribuyera con nada.

—Unos veinticinco, creo —contestó Jonas con su voz ronca, como de quien está a punto de pillar unas anginas. El chico padecía una enfermedad que Louise había ido conociendo poco a poco: papilomatosis laríngea, algo así como unas verrugas en las cuerdas vocales. Desaparecerían con el tiempo, pero, hasta entonces, su voz tendría ese tono oxidado y sin pulir—. Está la clase, y luego me parece que vendrán algunos de la escuela de música —añadió.

—¿Y qué me dices de los adultos?

Louise se acercó a la puerta de lo que antaño había sido una habitación de invitados, pero que ahora se había convertido en la del niño. Jonas estaba echado en la cama leyendo. El pelo oscuro le caía sobre los ojos. Louise no tardó en darse cuenta de que le costaba soltar el libro, pero, por educación, se incorporó y la miró atento.

—Me parece que solo su madre. ¿Quieres que baje a comprar la carne picada?

Louise notó una punzada en el corazón y sacudió la cabeza con rapidez. Esa cortesía e inseguridad estaban siempre a punto de emerger, como si Jonas fuera un niño educado que estaba de visita. Si hubiera sido su hijo, sin duda se habría quedado echado en la cama, con la nariz enterrada en el libro, sin dejarse molestar más que por causas de fuerza mayor. Era desgarrador ver que la vulnerabilidad del chico estaba tan a flor de piel.

La madre de Jonas había muerto de una enfermedad congénita de la sangre cuando él solo tenía cuatro años. A los once había perdido a su padre. En el momento en que esta otra tragedia se cebó sobre él, se quedó sin familia. No había parientes lejanos ni otras relaciones. Y, aunque hacía poco que conocía a Louise, había dicho que deseaba quedarse con ella. Ella, tras meditarlo a conciencia, había concluido que él no podría divisar un puerto más seguro en aquel momento. Era, por lo tanto, muy bienvenido en casa; al menos, hasta que hubiera conseguido distanciarse algo más de aquella experiencia traumática. Cuando ese momento llegara, quizá encontrarían una solución más permanente. Louise era, por ahora, su madre postiza, y, mientras lo fuera, se esforzaría por cumplir con el papel que le había tocado.

—Será mejor que espabilemos con estas sillas —dijo Louise, y miró el reloj.

Jonas se apresuró a cerrar el libro y ponerse en pie.

Louise había abatido el asiento trasero de su viejo Saab 9000, y, con la ayuda de Jonas, había conseguido meter ocho sillas plegables y dos taburetes que encontraron en el desván. Llegaron a Svanemøllen, giraron a la derecha por Strandvænget y aparcaron delante de la puerta blanca del jardín del compañero del colegio de Jonas. En el buzón estaban inscritos los apellidos Fasting-Thomsen.

—Signe ha colgado en el Facebook que antes saldremos a navegar. —Jonas sonrió y miró hacia el puerto de Svanemøllen. —Será genial. Comeremos después.

El sendero del jardín olía a rosas de final de verano. Louise se detuvo un momento, pero Jonas se adelantó corriendo. La música clásica que sonaba en el interior de la casa atravesaba la puerta principal hasta el cancel, donde Jonas ya estaba pulsando el timbre.

El padre de Signe abrió la puerta con el abrigo puesto y les tendió la mano, sonriente, mientras se presentaba como Ulrik. Ya en el vestíbulo, se disculpó por el volumen de la música. Gritó a través de la puerta del salón para pedirle a su hija lo bajara.

Louise apenas conocía a Signe y a su madre, Britt. Jonas había estado en esa casa unas cuantas veces, después del colegio, y ella había tenido que pasar a recogerlo por la tarde. Sin embargo, sabía bien que Signe tocaba el chelo, e, igual que su madre, tenía un gran talento musical. Britt, por cierto, era pianista. Había interpretado música de cámara durante muchos años. Por lo que Louise tenía entendido, Britt Fasting-Thomsen había abandonado la carrera por culpa de algo que, según Jonas, se llamaba calambre del escribiente. Ahora daba clases en el conservatorio.

—Signe todavía está entusiasmada de haber entrado —les contó el padre—. Ahora, ella y su madre han empezado a repasar todas las colecciones de música clásica que tenemos en casa. ¡Y no son pocas!

Ulrik sonrió y sacudió la cabeza ligeramente.

Hacía una semana que Jonas, recién llegado del colegio, le había contado a Louise que Signe había sido admitida en la escuela de música y canto de Sankt Annæ. Llevaba haciendo pruebas de acceso desde tercero de primaria, y no la habían cogido; pero el momento finalmente había llegado.

Jonas le contaba todo de un tirón, mientras ella hacía un esfuerzo por disimular la sonrisa. Le dijo que, hacía poco, la escuela se había puesto en contacto con los padres de Signe para comunicarles que había una plaza libre. Si Signe seguía interesada, podría empezar de inmediato.

—Es una pasada de buena, y cuando empiece en la escuela, lo más seguro es que acabe haciéndose famosa y toque en un montón de conciertos por todas partes.

Con la mirada intensa, Jonas le había hablado a Louise de la fiesta de despedida.

—Será este sábado. Así podremos despedirnos con tranquilidad, antes de que empiece en la nueva escuela. ¿Te parece bien que vaya?

Los planes originales para el fin de semana eran ir al campo, a ver a los padres de Louise en Hvalsø, pero ella no fue capaz de imponer su voluntad. Al día siguiente se había ofrecido para lo de las albóndigas.

—Todo ha ido muy rápido esta semana —prosiguió Ulrik, y se pasó los dedos por el pelo oscuro. En sus sienes afloraban unas cuantas canas. Algo en este hombre le recordaba a Robert de Niro; un poco más joven, un poco más alto.

—Por desgracia, no podré estar presente en la fiesta de mañana —dijo, fastidiado—. Soy asesor de inversiones y este fin de semana tenemos una convención en la empresa. Arrancamos esta misma noche en el castillo de Dragsholm, en Odsherred.

Ulrik compartía sus tribulaciones mientas Jonas escuchaba con todo comedimiento, a pesar de que, al parecer de Louise, el chico estaba impaciente por entrar a saludar a Signe. Y Ulrik seguía contando que, hacía casi medio año, había contratado a un estratega de inversiones de Suiza para que viniera a dar una charla a sus empleados. Se había vuelto imposible cambiar la fecha del seminario con tan poca antelación.

—Esta gente tiene la agenda a reventar.

Ulrik se encogió de hombros e hizo un gesto con la cabeza en dirección a las cajas de manteles y cubiertos alquilados que se amontonaban en el suelo.

—Pero, bueno, me saltaré la cena de bienvenida. Así podremos trasladar todo esto al club de vela. Britt dice que ella puede con el resto, y, conociéndola como la conozco, seguro que puede.

¡Que les hubieran prestado la sala de fiestas del club de vela, qué suerte!, y habiendo avisado con tan poco tiempo, explicaba con una gran sonrisa.

—Acaban de arreglar el local, y todavía no hay mesas ni sillas. El club se comprometió a poner las mesas, así que nosotros vamos a poner solo las sillas que necesitemos. Me parece que habría sido mucho más fácil hacer la fiesta aquí, pero Signe no quiso ni oír hablar del asunto. Toda la tropa irá a navegar antes de comer, eso es lo que ella ha decidido.

—¿Tu mujer se encarga también del paseo en barco? —preguntó Louise curiosa, mientras miraba a la delgada Britt.

—¡No, qué va! —se rió Ulrik, y sacudió la cabeza—. Conocemos a un patrón de yate a vela y me he aliado con él. Tiene un barco de madera enorme en el puerto. Nuestro velero también es bastante grande, pero no creo que podamos meter veinticinco niños a bordo.

La música clásica seguía sonando a todo trapo. Jonas parecía estar cada vez más impaciente y no paraba de lanzar miradas hacia el interior del salón.

—Creo que están en la cocina —dijo Ulrik, y les pidió que lo siguieran—. Seguro que ni siquiera han oído que habéis llamado a la puerta.

Louise miró a su alrededor con curiosidad mientras atravesaban el comedor. Era grande y luminoso. De sus paredes colgaban pinturas de arte moderno. La mesa era tan larga, que fácilmente podrían sentarse diez personas a cada lado sin apretujarse. Había dos o tres salones más, y todos daban al jardín. En uno de ellos estaba el bello piano de cola de Britt y, justo detrás, el chelo de Signe.

La cocina era del tamaño del salón de Louise. A primera vista, no parecía que se hubieran molestado especialmente en reformarla a lo largo de los años, con excepción de una exclusiva cocina francesa con horno doble que ocupaba uno de los lados. El resto conservaba el estilo clásico de los años veinte, con armarios de amplias vitrinas para guardar el servicio. Ahora bien, si te detenías un instante a mirar, no tardabas en descubrir que los muebles estaban restaurados justamente para dar aquella impresión.

—¡Hola! —gritó Signe, contenta, y abrazó a Jonas con fuerza. Los bucles pelirrojos le taparon la cara, incluyendo unos ojos verdes iluminados. También Louise se llevó un abrazo. Después, la niña salió corriendo a la sala de estar para bajar la música y poder conversar sin tener que hacerlo a gritos.

—¿Queréis que descargue las sillas aquí o preferís que las lleve directamente al club de vela? —preguntó Louise. Britt volvía de haberse ido a lavar las manos pringosas de masa, y entonces pudo saludarla como Dios manda.

—No, no te molestes —interrumpió Ulrik rápidamente—. De todos modos, tengo que llevarme el resto hasta la caseta. Yo me ocupo de cargarlas en mi coche.

—Si de todas formas tienes que ir hasta allí, no me cuesta nada seguirte en mi coche. Así nos ahorramos tener que moverlas de uno al otro.

—¿Y yo me puedo quedar aquí, mientras tanto? —le rogó Jonas.

—Por mí, bien.

Louise miró a Britt para darle la última palabra.

—Claro que sí.

—Pasaré a recogerlo cuando hayamos descargado las sillas.

Signe ya tiraba de Jonas para llevárselo a la habitación de la planta superior. Quería que la ayudara a escoger los CD que se llevarían a la fiesta.

—Me imagino que no habrá muchos minutos de música clásica —dijo la madre de Signe siguiéndolos con la mirada—. En fin, cuando está en casa, puede dedicarle más tiempo.

Un pedacito de masa había acabado en el pelo de Britt, cortado a lo paje. Se lo retiró detrás de las orejas. Louise no podía dejar de mirarla. La madre de Signe era menuda y delgada; elegante, mas no una figurita de porcelana. Despedía un calor muy especial cuando hablaba de su hija.

—Espero que se adapte a la nueva escuela —prosiguió—. Es una decisión difícil de tomar si estás a gusto en tu colegio y si te llevas bien con tus compañeros; pero el ambiente musical del Sankt Annæ es muy distinto. La formación le permitirá entender las estructuras musicales y la convertirá en lectora de partituras muy competente. Y luego está el coro; tiene unas ganas locas de que la admitan.

Louise asintió con la cabeza. Sabía muy poco del bachillerato de Sankt Annæ, aparte de que era una escuela para niños con talentos especiales para la música. Ni siquiera se le hubiera ocurrido que combinaran una primaria, de clases normales, con las asignaturas musicales.

Britt apagó de un soplo dos velas que había en el alféizar de la ventana justo antes de que la cera empezara a gotear en el suelo a cuadros blancos y negros. Echó un vistazo a los panecillos que había en el horno y puso masa a fermentar en una bandeja.

—He encargado sushi para mañana. Para quienes no les guste, estarán tus albóndigas y unos muslos de pollo que yo freiré; luego, los panecillos. ¿Crees que alcanzará?

Louise se encogió de hombros a modo de disculpa y reconoció que no tenía mucha experiencia en esos temas.

Britt le sonrió y sacudió la cabeza.

—Jonas parece estar muy a gusto contigo. Nos preocupaba mucho que no fuera capaz de levantar cabeza después de lo que le pasó. Es un niño maravilloso, y muy sensible. Lleva años viniendo a casa, porque Signe y él se entienden muy bien. Y luego está la música...

Louise asintió con la cabeza. Jonas tocaba la guitarra y recibía clases desde que tenía nueve años, aunque no de guitarra clásica. Estaba muy lejos de alcanzar el nivel que tenía Signe al chelo, pero, claro, ella había mamado la música. Desde muy pequeña, cuando su madre actuaba con el conjunto, ella la acompañaba.

—Es muy amable por tu parte haberte encargado de las albóndigas. Creo que ya empiezo a tener las cosas controladas. Nos traerán los refrescos y el sushi al puerto. Signe y yo tendremos tiempo para poner las mesas y decorar la sala. Incluso tendré un rato para mí, mientras ellos salen con el barco.

—No te preocupes, llegaré con las albóndigas antes de que empiece la fiesta —prometió Louise. En eso apareció Ulrik, listo para irse. Ella se subió la cremallera de la chaqueta.

—Jonas también puede quedarse aquí hasta mañana, si te parece bien. Luego puede coger el 14 a casa, o el tren, desde la estación de Svanemøllen; si es que a él le apetece, claro.

Louise lo pensó un momento. Apenas pasaban de las siete, así que le daba tiempo de acercarse a Holbæk, si Kim no tenía otros planes. Era una de esas cosas a las que tenía que irse acostumbrando desde que «tenía un hijo». De pronto, no disponía como antes de los fines de semana para hacer esas cosas.

Aunque a veces Louise echaba de menos a su desgarbado colega de la comisaría de policía de Holbæk, no osaba ir tan lejos como para afirmar que tenían una relación. Kim solía llamarla una «relación inestable de largo recorrido», y decía que trabajaban en ella para meterla en unos marcos más sólidos y persistentes. Ella, por su parte, se contentaba con llamarla «sexo sin compromisos», y reconocía que las cosas ya le parecían bien como estaban. Tenía que admitir, sin embargo, que la añoranza la domaba de vez en cuando, y en ese momento le venían muchas ganas de verlo. A la mañana siguiente podría darles tiempo para salir al fiordo en los kayaks, si no se levantaban demasiado tarde.

—¡Sí! —exclamó Signe, cuando les plantearon la idea. Sonreía con las pecas encogidas sobre la nariz—. Con tu letra bonita puedes ayudarme a hacer las tarjetas de mesa —dijo a Jonas.

—Me temo que tienen muchas cosas de las que ocuparse —dijo Britt con una sonrisa, mientras acompañaba a Louise la calle. Ulrik ya había llenado el coche—. Y está muy bien que se entretenga un poco. Está tan impaciente, que no veo el modo de que se relaje.

4

La puerta del establo estaba abierta en el ala donde Kim tenía su taller. Louise llegó hasta la casa en el coche y aparcó delante del edificio principal. En su camino a través del patio, el perro de Kim, un perdiguero de pelo rizado, daba saltos de alegría a su alrededor.

—¡Hola! —gritó, mientras la grava crujía bajo sus pies.

—¡Hola! —se oyó desde el interior de taller. Kim salió vestido con unos tejanos agujereados y una sudadera. Tenía una manga sucia hasta el hombro—. Disculpa —dijo, y se señaló a sí mismo con el dedo—. Quería poner el kayak a punto para que esté listo mañana. Pronto hará demasiado frío y ya no podremos salir a remar. Iré con un par de amigos este fin de semana y, por lo que parece, el tiempo aguantará. Si te quieres apuntar, serás muy bienvenida.

Louise le contestó con una sonrisa. Ya lo había avisado de que tendría que volver a la ciudad a la mañana siguiente.

Él se acercó, le retiró de la cara los largos y traviesos rizos oscuros y la abrazó. Louise distinguió los músculos de los brazos y la espalda de Kim. Sin duda, era algo que había que agradecerle al muelle del puerto. Él la besó, y ella aprovechó entonces para deslizar sus manos por debajo de la prenda sucia, acariciarle la espalda y empezar a quitarle la sudadera sin parar de sonreír.

—¿Quieres que entremos o prefieres que te quite la ropa aquí fuera?

Kim se retiró un poco y miró hacia el taller.

—Antes voy a tener que acabar con el kayak —dijo, y dejó caer los brazos—. Estaba sacándolo del agua en una playa de guijarros, pero tiré demasiado fuerte de él y una piedrecita se quedó atascada debajo del timón abatible. Cuando intenté sacarla, se desenganchó el cable. Así es muy difícil maniobrar.

—¿Y si nos levantáramos temprano, no podrías arreglarlo mañana? —lo tentó Louise de camino a la puerta del establo.

—Me gustaría acabar de arreglarlo ahora.

Kim se acercó a los dos caballetes sobre los que descansaba el kayak, cogió de la mesa un destornillador de estrella y empezó a atornillar algo en el interior de la embarcación.

El perro se había echado en una esquina y miraba a Louise, como si le costara entender por qué tardaba tanto en acercársele para acariciarlo.

—Si quieres, puedes entrar en casa y preparar una cafetera o abrir una botella de vino —propuso Kim, y le sonrió—. Voy a aprovechar para pulir la quilla y eliminar los rasguños, ahora que lo tengo subido a los caballetes.

Louise suspiró. No tenía ganas de tomar café, tenía ganas de él. No había previsto que, antes de que le llegara el turno, habría que atornillar y pulir con papel de lija fino.

Había un banco de carpintero a lo largo de la pared, la única superficie más o menos liberada de todo el taller. Tuvo que deslizarse entre la pared y el kayak para llegar ahí.

—Puedes ir al salón, si quieres. No tienes por qué quedarte aquí.

Kim arrancó un trozo de papel de lija de un rollo que tenía sobre la mesa.

—He venido para estar contigo —dijo Louise, y se sentó sobre el banco de carpintero.

—Me parece genial.

Él abrió la boca en una sonrisa tan ancha, que dejó al descubierto su diente torcido. Ella sintió cómo el calor inundaba su cuerpo.

—De haber sabido que vendrías, me las habría apañado para arreglar esto antes.

Louise asintió con la cabeza, pues ya lo sabía. Siempre se mostraba muy atento. Cuando, a principios de semana, le había preguntado si se verían durante el finde, ella le había contestado que no, porque Jonas tenía que ir a la fiesta de Signe. Así que no podía reprocharle que tuviera cosas que hacer; se había presentado casi sin avisar. Aun así, la espera era agria, y ese era un sentimiento que no podía apartar.

Louise lo miró deslizar, concentrado, el papel de lija por el fondo del kayak. Se había subido las mangas. Los tendones y los músculos se le dibujaban bajo la piel cada vez que presionaba la lija sobre las pequeñas irregularidades. Era muy meticuloso. Los movimientos de Kim se proyectaban en la espalda de Louise como un cosquilleo.

Se acordó de cuando tenía unos diecisiete o dieciocho años. Pasaba las tardes con un grupo de chicos que no hacían otra cosa que arreglar sus motos. Tenían un taller dentro de una granja. Louise salía con el hijo de los dueños, y la Suzuki del chico era la más tuneada, perforada, multiplicada y rebajada de toda la región. Gracias a él, Louise se había sacado el carné de moto a los diecinueve años.

Sonrió para sus adentros y Kim la miró intrigado.

Sacudió la cabeza.

—Nada.

—Sí —dijo Kim, y arrojó el papel de lija al suelo—. ¿Qué pasa?

—Nada en especial. Me estaba acordando de que vale la pena tener un poco de paciencia si te hacen esperar en un taller. Al menos, cuando has venido a hacer algo con la persona que estás esperando.

Kim arqueó una ceja.

—¿Eso te dice la experiencia?

La miró con curiosidad.

Louise asintió con la cabeza y sonrió mientras lo veía acercarse. Él se sacudió las manos en los tejanos, la atrajo hasta el borde del banco y empezó a acariciarla por debajo de la blusa. Luego se inclinó sobre ella, le hizo cosquillas en la oreja y le susurró:

—¿Por qué no entras y nos preparas dos cafés irlandeses?

5

A Camilla se le habían dormido las piernas y tenía el cuello torcido por la almohadita. La manta del avión ya estaba en el suelo.

Toda la cabina era un trajín de azafatas que la recorrían recogiendo formularios de inmigración debidamente cumplimentados. En el respaldo del asiento, la pantalla indicaba que aterrizarían en Chicago en una hora y catorce minutos. Camilla aún no había retrasado el reloj nueve horas. No tenía fuerzas para revivir todas las horas del día.

Markus, con el cabello rubio erizado, tenía los ojos fijos en una película de la Disney y no había dicho gran cosa durante el viaje. Los suaves pantalones de chándal se le arrugaban alrededor de las estrechas caderas. Había subido una pierna en el asiento y llevaba la almohada metida detrás de la espalda. Su postura parecía bastante incómoda. Con los codos hincados en la mesita plegable, se sostenía la cabeza entre las manos.

Ella le acarició la mejilla y él se retiró un poco; no quería que lo molestaran. Camilla bajó la mano. El ambiente entre ellos había sido algo tenso y melancólico desde que un abrazo los despidiera de Louise al pie de las escaleras mecánicas de la Terminal 3. Ella quiso hablar de ello, pero Markus la rechazó encogiéndose de hombros y apartando la mirada.

Camilla pensó que aquella reacción era, quizá, una seña de incertidumbre. Sería la confusión de mirar dos meses hacia delante sin saber muy bien qué iban a hacer con eso, como no fuera recorrer la ruta de los Estados Unidos que habían desplegado sobre la mesa del comedor.

Lo más probable, pensó, era que a Markus le costara estar lejos de su padre durante tanto tiempo.

Que el hijo viviera en casa de Tobias, su padre, durante toda la semana anterior a la partida, pasaba; pero que no los hubiera llevado al aeropuerto alegando que tenía una reunión de negocios en Fiona a primera hora de la mañana... Eso había disgustado a Markus. Para colmo, Tobias había tenido la mala idea de llamarlo la noche anterior para decirle lo mucho que lo echaría de menos. Con eso no solo lo hizo llorar, sino que también se cargó las ganas del niño de irse de viaje.

Ah, y por si eso no fuera suficiente, Tobias lo había colmado de regalos: uno para cada hora de vuelo, a sabiendas de que la añoranza volvería a cobrar fuerza cada sesenta minutos. Una revista del pato Donald, un juego de cartas y una bolsa de chucherías.

Camilla se retiró el pelo rubio de la cara, se lo recogió en una coleta y enderezó la goma de manera que no le apretara al apoyar la cabeza en el respaldo. Hizo el intento de leer, pero, resignada, devolvió los periódicos daneses al bolso.

Los créditos habían empezado a correr sobre la pequeña pantalla de Markus. El niño meneó la cabeza ligeramente en un intento de volver a la realidad, y, cuando la azafata pasó con el carrito, eligió un zumo. Movió la almohada un poco y tiró la manta al suelo. Antes de que Camilla se diera cuenta, Markus ya tenía la cabeza apoyada en su hombro.

Se quedó un ratito inmóvil, disfrutando de ese contacto; luego se incorporó un poco en el asiento, rodeó a su hijo con el brazo, levantó el posabrazos y lo estrechó contra sí.

—Me habría encantado ir a la fiesta de Signe —murmuró, y dejó que Camilla le acariciara el pelo. A lo mejor también le daba pena dejar atrás a los amigos. Ella misma había sentido un nudo en la garganta cuando se despidió de Louise en la terminal. Resultaba difícil imaginarse estar fuera tanto tiempo.

Cerró los ojos e intentó dormir un poco más antes del aterrizaje, de los controles de aduana, de las huellas digitales y de todos los visados.

6

Louise tardó más de lo esperado en freír las pequeñas albóndigas de la enorme masa en que se habían convertido los tres kilos de carne picada. Ya tenía en marcha la última tanda cuando Willumsen llamó por teléfono.

—Al final ha muerto —empezó diciendo el jefe de investigación. Le contó que hacía una hora y media que la víctima del tiroteo del barrio de Amager había sido declarada muerta—. Tendrás que ir a hablar con la viuda. Tiene una hija recién nacida. Ahora mismo, la familia está reunida en el Rigshospitalet, o sea que tendrás que esperar a esta noche.

El interrogatorio de la joven esposa de Nick Hartmann tendría que estar sobre su mesa el domingo por la mañana, le dijo, donde pudiera encontrarlo al llegar.

—Acabo de leer el informe de nuestros colegas de la comisaría de Amager. Podemos decir que ha sido un milagro que los disparos no hubieran alcanzado a la mujer ni al bebé. Once balazos le dieron. La metralla entró por las ventanas de la cocina y el salón. Es una casa, a pie de calle y en esquina. El lugar es una de las zonas residenciales más populares de la Amagerbrogade.

Louise escuchaba mientras retiraba del fuego la sartén con las albóndigas. Aún sentía los perjuicios de una noche de poco sueño y mucho sexo. Sí, al principio había estado a punto de perder las esperanzas. Llegó a creer que pasarían toda la noche abrazados en el sofá, viendo películas, pero, a eso de la una, y después de que se hubo llevado a Kim hasta el dormitorio prácticamente a rastras, él agarró un nuevo impulso.

—Los técnicos forenses encontraron proyectiles de cuatro armas diferentes. Había agujeros de disparos en las paredes y la madera de todas las estancias —prosiguió el jefe de investigación.

—Me acercaré en cuanto haya llevado a Jonas a la fiesta.

Willumsen parecía satisfecho.

—Desde que abatieron al hombre a tiros, hemos enviado unas cuantas patrullas más a la calle —le contó—. Si el crimen tiene que ver con la guerra de bandas, corremos el riesgo de que comiencen las venganzas.

—¿Estaba metido en esas cosas? —preguntó Louise, mientras pasaba las albóndigas de la sartén a las fuentes que llevaría a la fiesta.

—No lo podemos descartar.

Drogas. Dinero. Poder y territorio. Louise suspiró y pidió la dirección.

—Que te la dé Toft. Ahora que Lars Jørgensen está en su casa, tendrás que ir sola. Hay tres detenidos por este caso, y nos tendrán ocupados a los demás.

Louise no había sabido de esas detenciones, pero, por otro lado, había sido la primera en recoger sus cosas e irse de fin de semana.

—¿Qué tal fue el interrogatorio de ayer? —preguntó, curiosa.

Willumsen resopló.

—Como era de esperar, no dijo nada. La abogada llegó con una hora de retraso. No aterrizó en la Jefatura hasta pasadas las siete, y, claro, antes de que pudiéramos empezar, dijo que tenía que hablar con su cliente. Acabó siendo una función de medianoche, sin que por ello sacáramos nada en limpio —dijo, arisco. Willumsen añadió que empezaba a ver las ventajas de que las bandas rivales acabaran aniquilándose mutuamente de una vez por todas—. Si siguieran así, todo terminaría pronto. Las calles estarían de nuevo en calma y no tendríamos que estarles dedicando todas nuestras energías a estos malandrines.

Louise dobló por Svanemøllen y condujo hasta el puerto. Los clubes de vela y los restaurantes acogedores y nada pretenciosos que servían tocino frito y skibberlabskovs, un guiso de lo más tradicional, todavía atraían gente, aunque la temporada alta estaba a punto de llegar a su fin. Desde la distancia se apreciaban las antorchas que invitaban a seguir el sendero a lo largo del malecón de madera y conducían a los invitados hasta el pequeño porche del club de vela. Los primeros compañeros de clase ya habían llegado.

—Tomaremos el cóctel de bienvenida en el barco —le contó Jonas, que llevaba un nuevo jersey Björkvin y se había apartado el pelo de los ojos con un poco más de cera que la acostumbrada—. Después de la comida, bailaremos. Luego abrirán el bar con cócteles y refrescos.

Louise le sonrió, mientras metía el coche en una de las plazas de aparcamiento.

—¡Espero que sean sin alcohol!

Jonas la miró con las cejas levantadas y preguntó:

—¿Tú qué crees?

El alcohol todavía no interesaba a los chicos y, por lo tanto, las fiestas seguían siendo bastante inocentes. Camilla y ella habían comentado ese asunto alguna vez.

Todo su Saab olía a albóndigas. Con mucho cuidado, Louise sacó las fuentes de los asientos de atrás, donde Jonas las había encajado entre algunos de los trastos del kayak. Se acercaron, cada uno con su fuente en las manos, a saludar a Signe y a su madre, que estaban recibiendo a los invitados.

Signe llevaba un vestido morado. Su larga cabellera pelirroja le caía suave y ensortijada sobre los hombros. Un discreto toque de maquillaje resaltaba el verde de sus ojos. El atuendo de Britt era un poco más clásico: un elegante mono de seda y una chaqueta corta. Tras los abrazos de Signe, la madre les dijo que podrían dejar las albóndigas en la cocina y les señaló un estrecho sendero.

—Que tengáis una superfiesta —dijo Louise—. Pasaré a recogerlo a las diez y media.

—Espero que entonces te quedes a tomar una copa de vino —dijo Britt. Le contó que los padres solían juntarse mientras los críos estaban de fiesta—. Es bueno para la clase que de vez en cuando nos tomemos tiempo y charlemos entre nosotros.

Louise estaba de acuerdo: esas reuniones tenían sentido. Dijo que lo haría con mucho gusto, que allí estaría, aunque antes tenía que adelantar un poco de trabajo.

Jonas ya estaba tonteando con algunos de los chicos cuando Louise se despidió de él agitando la mano. Nada de abrazos, mientras los amigos estuvieran a la vista. En general, ella se retraía un poco, pues no quería invadir la esfera íntima del chico ni imponerle sus caricias. De vez en cuando, era él quien tomaba la iniciativa y le daba un abrazo; otras veces era evidente que prefería librarse de los arrumacos.

En el camino de vuelta hacia el coche fue saludando, un poco abstraída, a algunos de los niños y a sus padres. Mie Hartmann ya era el filamento de su foco. Apenas tres horas antes, estaba sentada al lado de su marido mientras este moría a causa de las balas.

Louise expulsó aire pesadamente e introdujo la dirección en el navegador.

7

La casa estaba situada en una esquina, sobre un terreno cercado por un seto. En la calle había una sucesión de coches aparcados a lo largo del borde de la acera. La familia Hartmann ocupaba la planta baja, y, aunque el vestíbulo y la cocina estaban a oscuras, Louise sabía que la mujer estaba en casa. Había llamado para preguntar si las seis y media no les parecía demasiado pronto, pero la madre de Mie le confirmó que a esa hora ya habrían vuelto del hospital. Ella pensaba solo recoger algunas cosas. Después se llevaría a su hija y a su nieta a casa y las acomodaría en la habitación de invitados.

Una luz débil se colaba a través del plástico grisáceo que cubría los cristales de las ventanas hechos añicos para caer sobre el sendero del jardín. Ya no quedaba rastro de los técnicos forenses de la policía, que se habían ido de ahí un poco antes. El cordón policial ya no estaba; se habían llevado todas las pistas.

Fue la abuela quien abrió cuando Louise llamó a la puerta. Era una mujer de mediana edad, de pelo rubio y corto y con unas profundas ojeras.

—Entre —dijo, agotada, como si alguien le hubiera arrancado la fuerza de la voz. Dio un paso a un lado antes de volver a cerrar la puerta con llave y pasar la cadena de seguridad—. La verdad es que no nos gusta demasiado estar aquí después de lo que ha ocurrido —dijo, y le señaló el camino a través del vestíbulo—. Mi hija está en el dormitorio con la pequeña.

Louise se puso la chaqueta sobre el brazo y la siguió. Pasaron por delante de una hilera de colgadores atestados de prendas de abrigo y de un armario de ropa decapado que ocupaba prácticamente todo el pequeño vestíbulo. En la cocina, que estaba en la prolongación del salón, notó claramente el aire frío que entraba por las dos ventanas rotas.

—Es que no podemos estar en ningún otro sitio —dijo la mujer, y señaló hacia el montón de fragmentos de vidrio—. La compañía de seguros nos ha prometido que mañana enviarán a un cristalero.

Era una cocina moderna. Tenía una isla con fogones y horno en el centro y, colgando de una pared, un enorme televisor de plasma. Estaba desordenada. Era evidente que la habían abandonado a toda prisa.

—No hemos hecho nada en el piso, acabamos de volver del hospital. Desde que le dispararon a mi yerno, aquí no ha habido nadie, aparte de la policía —se disculpó la madre de Mie—. Mi hija acompañó a su esposo al hospital desde que se lo llevó la ambulancia.

Por un momento, la mujer pareció ausente.

—Cuesta entender que, de pronto, alguien sea capaz de hacer una cosa así. Venir a disparar, sabiendo que aquí vive una familia.

Hasta entonces, Louise no se había dado cuenta de lo silenciosa que estaba la casa. No había ninguna radio ni ningún televisor encendidos; ni siquiera señales de que hubiera un bebé. Tampoco se oían voces. Apenas se filtraban, por las ventanas cubiertas de plástico, algunos murmullos de la calle. La ausencia de sonidos era opresiva.

—No consigo entenderlo —repitió la madre—. Esto solo les pasa a los demás, ¿no es cierto? Van a tener que detener todos estos tiroteos. Una cosa es que te dé miedo salir a la calle; otra, bien diferente, es que ni siquiera en tu propia casa puedas sentirte seguro. Y luego están los robos...

El frío salón estaba iluminado por una solitaria lámpara de pie en el rincón más cercano a la cocina, pero, en la parte más iluminada de la estancia, el rastro del tiroteo era evidente. Las marcas de los técnicos todavía estaban enganchadas a las paredes y los marcos de las puertas. Había circulitos de tiza por todas partes, más de los que Louise hubiera podido contar de camino al dormitorio.

La madre de Mie llamó suavemente a la puerta de la habitación donde dormían su hija y la pequeña nieta. Esperó un momento antes de abrir para anunciar que había llegado la policía.

—La pequeña acaba de quedarse dormida —susurró a Louise. La hija estaba sentada en un sillón de mimbre de respaldo alto, al lado de la ventana, mirando hacia los árboles del jardín. La madre hizo las presentaciones.

El dormitorio, luminoso y fresco, tenía una pared de armarios empotrados con espejos desde el suelo hasta el techo. Las cortinas lucían blondas francesas compuestas en arco gracias a unas cintas de seda trenzadas.

—No hace falta que hable en voz baja —dijo Mie, y señaló con un gesto de la cabeza la cuna de barrotes al lado de la cama de matrimonio sin hacer—. No se va a despertar porque hablemos.

Le habían dicho a Louise que Mie Hartmann tenía veinticuatro años. Sentada allí, con su larga cabellera rubia y ondulada cayéndole por la espalda, parecía aún más joven. No era el suyo un rostro de aflicción, sino de choque. Salvo la nariz, enrojecida como si se la hubiese sonado sin parar durante los últimos dos días, era todo palidez y miradas perdidas.

Se oyó un pequeño ruido que venía de la camita de barrotes. Mie echó una breve mirada, pero enseguida volvió a fijar los ojos, distraídos, en los árboles del jardín. Llevaba un traje suave de terciopelo con capucha. Tenía a su lado, en el suelo, una maleta Eastpak con ruedas. Seguramente fuera cosa de la madre, supuso Louise, porque no parecía que a la joven viuda le quedaran fuerzas para otra cosa que estar allí sentada, mirando por la ventana.

Louise se acercó, y, a su mano tendida, Mie correspondió con un apretoncito desmayado. Cumplidas las condolencias, le preguntó si podían ir al salón para hablar.

—¿No podemos quedarnos aquí? —preguntó Mie Hartmann, y señaló hacia la cama de matrimonio a modo de invitación, para que Louise se sentara.

Ella retiró unas cuantas prendas de la ropa que estaba esparcida sobre la cama y sacó su libreta de notas. Comprendía que Mie Hartmann prefiriera no estar donde habían asesinado a su marido.

—¿Cuántos cree que eran? —preguntó.

—¿Por la tarde?, ¿o cuando volvieron, por la noche? —contestó Mie sin dejar de mirar el jardín, como si se encontrara en otra frecuencia.

—No sabía que hubieran recibido varias visitas —contestó Louise, sorprendida—. Hablo de antes de anoche, cuando dispararon a su marido. El jueves 25 de septiembre. Tengo anotado que el tiroteo fue a las 22.37 horas.

Mie Hartmann asintió con la cabeza.

—También vinieron unos hombres por la tarde, pero en casa solo estábamos la perra y yo. Bueno, y también Cecilie, claro.

Hizo un gesto con la cabeza hacia la camita de barrotes.

—Muy bien. Empezaremos por allí, entonces —dijo Louise—. ¿Quién vino por la tarde, y a qué hora fue, más o menos?

—No sé quiénes eran. Un par de psicópatas, de eso no tengo ninguna duda. Deberían dar las gracias a su dios porque Nick no estaba en casa, o habría sido él quien los habría matado a ellos, y las cosas no habrían acabado así.

«No, entonces habría sido su marido quien habría acabado entre rejas», pensó Louise.

Pero la joven no parecía haber entrado en esas consideraciones. Su cara no reflejaba el menor rastro de sentimiento. Cada una de sus emociones parecía haber sido borrada por completo. El choque seguía poniéndole la realidad a distancia, y eso tal vez fuera lo mejor.

—Llegaron a eso de las tres de la tarde.

Su mirada se topó con la de Louise.

—Estaba en la cocina, quitándole la ropa de abrigo a Cecilie. Veníamos llegando del supermercado Brugsen y de dar una vuelta por el barrio con la perra. No sé por qué la perra tardó en reaccionar, pero no empezó a ladrar hasta que estuvieron justo delante de la puerta.

Louise no había visto ningún perro hasta entonces. Miró a su alrededor.

—A Zato también le tocó una bala cuando esos hombres volvieron por la noche —aclaró la abuela desde la puerta.

—¿No quiere sentarse?

Louise señaló el otro lado de la cama.

La madre de Mie vaciló un poco, pero luego se acercó y tomó asiento sobre la cama. Parecía no querer inmiscuirse, pero sí servir de apoyo a su hija.

—La bala le entró justo por detrás de la pata trasera. Murió casi al instante —prosiguió Mie, y sus ojos se tornaron vidriosos—. En ese momento, Nick se había vuelto para sacar de ahí a la perra, y entonces le dispararon a él.

Louise recondujo la conversación hacia la primera visita de la tarde.

—¿Se marcharon cuando les dijo que Nick no estaba? —preguntó.

Mie Hartmann negó con la cabeza y emitió un sonido que estaba entre el llanto y una risita.

—Yo no quería dejarlos entrar, ¿sabe? Pero me empujaron y se metieron. Uno se acercó a Zato y le abrió la boca. Le cogió las quijadas y se las retorció hasta hacerla aullar, mientras me preguntaba que qué clase de perro guardián ridículo nos habíamos agenciado, que le podías meter la mano en las fauces sin que te mordiera.

Mie respiró hondo, adelantándose al llanto.

—Era medio labrador y medio rottweiler; a pesar de eso, nunca habría hecho una cosa así.

La abuela sacudió la cabeza y dio la razón a su hija.

—Estuvieron dando vueltas, pisoteándolo todo y señalando un montón de cosas que decían que Nick les debía. Se comportaban como si hubieran entrado en un autoservicio.

Mie Hartmann seguía luchando por contener el llanto.

—¿Su marido debía mucho dinero?

—Eso dijeron, pero ¿qué dinero iba a deber?

Con un dedo se retorcía mechones de pelo mientras miraba fijamente a Louise, como si ese gesto probara que todo había sido una equivocación, que habían confundido a su marido con otra persona.

A Louise le costaba un poco tomarse en serio la incomprensible mueca de Mie Hartmann. Toft tenía información actualizada. Antes de que Louise llevara a Jonas a la fiesta, le había contado que Nick Hartmann estaba relacionado con el ambiente de los moteros de Copenhague y que de eso no había ninguna duda. Lo habían visto en más de una ocasión dentro y fuera de su cuartel general. Incluso lo habían detenido en una redada en el cuartel general de los moteros. Era fácil suponer que había luchado en ese bando, si es que estuvo implicado en la guerra de bandas que estaba a punto de dividir la ciudad en varios distritos.

Los dominios de los moteros estaban, en esos momentos, sometidos a una dura presión, tanto desde la zona del parque de Folehave, en el barrio de Valby, como desde Vestegnen. Ahí, una banda bastante agresiva intentaba abrirse paso hacia el centro de la ciudad. Luego estaban los chinos y la mafia pakistaní. Tanto unos como otros se hacían cada vez más brutalmente visibles en la lucha por el poder en el centro de Copenhague. Se disputaban dinero de verdad. Podían ganar mucho haciendo cualquier cosa que pudiera etiquetarse como delincuencia grave.

Así que era probable que Nick Hartmann tuviera enemigos en varios bandos; sin embargo, la policía tuvo que soltarlo después de que lo detuvieran en el bastión de los moteros. No pudieron incriminarlo. Durante el interrogatorio afirmó que estaba ahí de visita. Se negó a contar a quién conocía y a hablar de su relación con ese ambiente.

Louise pasó por alto la mirada de Mie. Las razones para ir a buscar a Nick Hartmann y hacer lo que hicieron con él eran abundantes. En ese momento, la investigación parecía señalar que los autores del tiroteo eran los de Folehaven. Un testigo se había fijado en una furgoneta amarilla de caja cerrada que el jueves por la noche había estado aparcada en Englandesvej. A los bandidos de Folehaven se los conocía precisamente por utilizar antiguos vehículos postales como medio de transporte. «Ayer —le había dicho Toft— los colegas de la comisaría de Amager registraron su guarida y se incautaron de una cantidad considerable de armas de fuego». Las había de todos los calibres y fabricaciones. En ese momento las tenían en las dependencias de Slotsherrensvej, a la espera de hacer cotejos con lo que los técnicos forenses habían encontrado en la casa.

Por si eso fuera poco, había tres sujetos en prisión preventiva en Gården, y los tres pertenecían a esa banda. A Louise no le caería de sorpresa que al menos uno se declarara culpable antes del fin de semana: todo un marchamo de prestigio para la banda. El tiroteo, como una meritoria advertencia a las bandas rivales, compensaba con creces el hecho de tener que ir a la cárcel.

—Para serle sincera, no entiendo nada —dijo Mie. Era evidente que había sabido interpretar el silencio de Louise—. Querían el televisor y el equipo de música, el ordenador y un par de cuadros que tenemos colgados en el salón. También se acercaron al garaje, donde están aparcados el Mercedes de Nick y nuestro coche de verano.

—¿Y qué coche es ese? —preguntó Louise, y la miró.

—Un BMW Cabriolet completamente nuevo. Solo lo usábamos cuando brillaba el sol.

—¿Se llevaron algo cuando estuvieron aquí?

Mie Hartmann negó con la cabeza. Louise se puso en pie y pidió permiso para echar un vistazo a esos objetos. La viuda se levantó titubeante y la siguió.