8,99 €

Mehr erfahren.

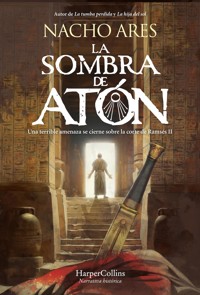

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Egipto, 1350 a. C. Con el fin de terminar con los privilegios de un clero corrupto, el faraón Akhenatón, apoyado por su hermana, la bella y sabia Isis, decide buscar otra capital para el reino e instaurar un nuevo culto a Atón, el dios del sol. Uaset, la próspera y bulliciosa capital del Imperio egipcio, vive unos días convulsos. Azotada por una plaga inclemente que está diezmando a la población y por la corrupción de los sacerdotes del culto a Amón, hábiles manipuladores de la letal enfermedad, la ciudad parece vivir sumida en la desgracia. Ante este escenario, el faraón Akhenatón, bien aconsejado por su sabia y misteriosa hermana Isis, decide poner punto final a los privilegios de esa casta religiosa. El primer paso será buscar un lugar donde establecer su residencia y la de la corte, alejado de la maldita Uaset. Luego, establecerá el nuevo culto al dios Atón, representado por el disco solar, para despojar de poder e influencia al avaricioso clero. Como era previsible, sus polémicas decisiones despiertan muchos recelos y rencores. Además, los antiguos sacerdotes no perdonan sus privilegios perdidos y la obsesión de Akhenatón empieza a resultar discutible para sus súbditos. Incluso aquellos más cercanos al monarca —su hermana Isis o su atractiva esposa, Nefertiti—, intuyen que el peligro se acerca y que ni siquiera la familia real está libre de la ira de los dioses... y de los hombres.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 814

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

La Hija del Sol

© Ignacio Ares Regueras, 2025

Autor representado por Silvia Bastos, S. L. Agencia Literaria

© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.

Diseño de cubierta y mapas del interior: CalderónSTUDIO®

I.S.B.N.: 9788410642270

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Primera parte. Uaset(1350 a. C.)

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Segunda parte. Akhetatón (1345 a. C.)

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Epílogo

Nota del autor

Notas

PRIMERA PARTE Uaset(1350 a. C.)

Capítulo 1

El rugido de una leona en mitad de la noche rompió el silencio que reinaba en la Casa del Regocijo.[1]

Hasta aquel momento el palacio había permanecido calmo, pero el estruendo producido por el misterioso felino hizo retumbar las entrañas de los muros de adobe de la residencia real.

O al menos eso sintió Isis…

La reina abrió los ojos de forma repentina y, sobresaltada, se incorporó y miró a ambos lados de la alcoba. Sin embargo, la oscuridad lo cubría prácticamente todo.

Aquel sonido tan solo podía ser el anuncio de un terrible presagio, pensó.

Isis no albergaba duda alguna al respecto, pues desde niña tenía un don, una intuición especial para percibir las señales que la naturaleza le ofrecía y desentrañar su significado. Los dioses solían hablar por medio de algunos animales, de las montañas también, e incluso a través del sagrado río Hapy,[2] y el funesto gruñido de esa leona era para ella una prueba más del diálogo que mantenía con aquellos. Ese quejido lastimero que la reina creía haber oído con claridad únicamente podía significar una cosa.

Isis tomó el espejo de bronce bruñido que había al lado de la cama y, ayudándose de la luz de la lámpara que brillaba junto a su lecho, intentó buscar una respuesta en las misteriosas imágenes que en ocasiones la superficie de metal le ofrecía. Pero solamente vio el reflejo de su rostro fatigado. Se observó con atención. A pesar de todo, se encontró hermosa. Había heredado de su madre los ojos, verdes y grandes. Tenía una nariz fina, al igual que los labios… Al reparar en su aspecto desaliñado se pasó una mano por el cabello, en un infructuoso intento por alisárselo.

Dado que no encontró explicación que disipara sus temores, la zozobra comenzó a embargar a la reina. Aun así, desde su lecho de madera dorada con patas en forma de garras de león, no veía nada extraño. Se sorprendió de que la alcoba real estuviera absolutamente tranquila cuando se sentó en la cama. Allí solo descansaba ella. Observó las pinturas que decoraban los zócalos de los muros, unos pájaros azules y verdes que revoloteaban entre tallos de papiros. Todo estaba en silencio en los aposentos de Isis. Nadie en el palacio, salvo ella, parecía haberse inquietado por la llamada de atención de la leona. Una esbelta columna de madera cubierta de yeso y pintada en blanco, amarillo y verde simulando los colores de una flor de loto sustentaba uno de los espacios de la habitación donde el techo se abría en una celosía que proporcionaba iluminación a la estancia durante el día. A veces había visto algún animal nocturno entrar por ella y trepar hasta el capitel. En esa ocasión, sin embargo, no era así.

—¿Acaso lo he soñado? Parecía tan real… —dijo adormilada la reina con su dulce voz.

Las sombras permanecían quietas, y ni siquiera el brillante enlosado del suelo reflejaba movimiento alguno.

A Isis le sorprendió que el rugido no hubiera perturbado a los dos centinelas que acostumbraban vigilar sus aposentos. Ambos se mantenían impasibles a la entrada de la estancia, con el escudo alzado en una mano y empuñando con fuerza en la otra un cuchillo largo.

—Ha tenido que ser un sueño —pensó en voz alta la reina, y procuró tranquilizarse al tiempo que se dejaba caer sobre el lecho de nuevo y se recostaba en un hermoso reposacabezas de pasta vítrea azul.

Uno de los soldados asomó el rostro por el vano de la puerta al oír a Isis. Oteó en el interior a la espera de descubrir alguna anomalía, pero al no encontrarla volvió a su puesto.

Junto a la cama, la luz procedente del pebetero, en forma de flor de loto también, apenas iluminaba más allá del marco de la puerta que daba a la galería, cuya entrada estaba cubierta por una cortina de lino tan fina que parecía transparente. A través de ella podía verse la sagrada montaña de Uaset,[3] que se erigía con grandeza sobre la oscuridad no muy lejos, al oeste de la residencia real anexa al gran palacio.

El tenue brillo de la alborada anunció a Isis que no tardaría en amanecer.

Hacía mucho que el sol se había puesto sobre las rocas que resguardaban la residencia real por su flanco oriental, esas grandes elevaciones de piedra cuyo rojo intenso se había transformado al caer la noche en azabache, el mismo color que anunciaba el tránsito al mundo de los muertos más allá de sus escarpados riscos. Allí se encontraba el reino sagrado del dios Osiris, el esposo de la todopoderosa Isis, Grande en Magia.

Ahora, sin embargo, el cielo empezaba a ser de una tonalidad violácea intensa.

Desde su lecho la reina podía ver la estrella Sepedet,[4] cuyo brillo la hacía destacar entre el resto de las estrellas del alba. Se trataba de la representación en el firmamento de la propia diosa Isis, de la que sus padres tomaron su nombre. La joven había nacido el día que daba comienzo la inundación del sagrado río del dios Hapy, a principios del verano. Todos los años, Sepedet anunciaba la crecida de las aguas apareciendo a la vez que las primeras luces del amanecer. Después de permanecer oculta durante casi seis meses, su orto helíaco en el cielo de la mañana no solo avisaba del arranque de las inundaciones vivificadoras de todas las tierras del valle, sino también del inicio de un nuevo año en el calendario egipcio. En cualquier caso, los sacerdotes magos interpretaron todo como un conjunto de señales que los dioses enviaban cuando la princesa nació, inaugurando otro ciclo en la familia real.

Precisamente, la reina Isis, inspirada por la magia de su diosa patrona, había interpretado el poderoso rugido de la leona como una nueva señal que aquella le enviaba desde el cielo.

Pero las fuerzas la abandonaron. El agotamiento acabó atrapando a la esposa del faraón, haciéndole cerrar los ojos en su lecho.

De pronto, un nuevo rugido la alertó.

Solo entonces se dio cuenta de que no se trataba de un sueño ni de una fantasía producto del cansancio. Estaba segura de lo que había oído. Era una señal de los dioses. Una señal de muerte y caos. No cabía otra posibilidad, y el miedo volvió a embargar a la joven reina.

Isis se incorporó de modo brusco. Al hacerlo, el reposacabezas cayó rompiéndose en mil pedazos contra el enlosado de calcita pulida del suelo. El ruido alertó a los centinelas que custodiaban el acceso a la habitación real y uno de ellos asomó de nuevo la cabeza a través de la delicada cortina. Se sorprendió al descubrir a la reina fuera del lecho, pero, desconcertado al verla desnuda, no reaccionó.

La suave brisa nocturna del desierto acarició el cuerpo de la joven. Isis sintió frío y se cubrió con los brazos. Se acercó al pie de la cama, donde las criadas habían dejado el día anterior sus vestidos, perfectamente doblados, dentro de un arcón de madera de cedro con forma de cartucho[5] en cuya tapa estaba inscrito su nombre en escritura jeroglífica con piedras semipreciosas.

Estaba sola, y el tiempo apremiaba. Así pues, no esperó a que sus criadas la ayudaran a vestirse, a pesar de que sin duda los soldados habrían ido a llamarlas. Tenía demasiada prisa para aguardar a que las jóvenes llegaran desde la zona del palacio donde se encontraban las habitaciones del servicio.

Isis estaba asustada. Era reina, pero dada su juventud había cosas que escapaban a su control.

Tomó del arcón un vestido de lino plisado y se lo pasó por debajo de los brazos hasta que los extremos de la parte delantera cayeron sobre su vientre liso, atándolos a continuación con fuerza. No todas las reinas podían jactarse de saber vestirse solas, se dijo Isis, y pensó al momento que esa destreza no sería algo de lo que presumiría una mujer soltera de la realeza. Con todo, había sido independiente desde niña. Y la falta de pretendientes hacía correr toda clase de rumores en la corte, tanto entre los miembros del servicio como entre los cortesanos. Pero eso a ella le daba igual. Era la reina y no debía dar explicaciones a nadie.

Aquel no era momento tampoco de ostentar joyas, pensó. Por eso las obvió, y completó su improvisada vestimenta poniéndose sobre los hombros un chal del mismo lino suave, que dejó caer por su espalda como si se tratara de una capa. Apenas tuvo tiempo de acicalarse mínimamente el cabello. Se limitó a colocarse una peluca de uno de los cestos que había junto al arcón, al pie de la cama. Acto seguido tomó de otro de ellos un par de sandalias de papiro cubiertas con pedrería y placas de oro. Se las calzó y salió de la estancia todo lo rápido que pudo.

La aparición de Isis en la galería acabó por intranquilizar al centinela que aún permanecía en su puesto.

—Mi señora —dijo el hombre con una reverencia—. Tus criadas no tardarán en llegar. Ya han ido a buscarlas.

A Isis le gustaba asomarse allí para disfrutar durante unos momentos de la delicada brisa del amanecer mientras contemplaba la montaña sagrada. Pero esa mañana no tenía tiempo, de modo que cuando el soldado acabó su frase Isis ya había alcanzado sin ayuda de nadie el otro extremo de la galería, que conectaba su habitación con la escalera que llevaba al patio del pequeño palacio de las mujeres.

Las sinuosas curvas del cuerpo de la joven se recortaron contra el cielo del amanecer. Era una de las mujeres más hermosas de la corte; esposa, reina e hija preferida del faraón Amenofis Nebmaatra, el Señor de la Justicia de Ra.[6] No era la primogénita, pero su inteligencia y su belleza la habían hecho destacar por encima de sus tres hermanas: Sitamun, Henut-taneb, ambas reinas también, y la princesa Nebetah. Su padre la había desposado durante el año trigésimo cuarto de su reinado, en el segundo Festival de Rejuvenecimiento, el Heb Sed, el ritual que los reyes usaban desde los inicios de la historia de las Dos Tierras para demostrar a los dioses sus facultades físicas y mágicas. Solo así el soberano podía garantizar su continuidad en el poder como manifestación divina. El Heb Sed siempre tenía lugar después de cumplirse tres décadas de reinado, si bien muy pocos reyes alcanzaban tal número de años en el trono. Las guerras, la precaria salud de los soberanos, cuando no las intrigas palaciegas, hacían que la mayoría de los faraones no sobrepasaran los diez años de gobierno bajo la Doble Corona de Kemet.[7] De esta manera, no era inusual que pocos años después de su coronación algunos faraones ya hubieran realizado más de un Festival de Rejuvenecimiento. En el caso de Amenofis Nebmaatra ya eran casi cuarenta los años que llevaba reinando. Aun así, todos sabían que la magia del rey y de sus grandes sacerdotes del clero de Amón había comenzado a mermar en los últimos tiempos, e Isis era consciente de ello. El rugido de la diosa Sekhmet así lo demostraba.

La reina salió de su pequeño palacio y avanzó con decisión entre el escaso número de soldados que con las primeras luces del día comenzaban a deambular por el patio de las mujeres. Ninguno de ellos se opuso a que abandonara el edificio.

Isis caminó con determinación hacia la avenida sagrada repleta de estatuas de dioses que unía los edificios de la corte con el núcleo central de la Casa del Regocijo. Los extranjeros que visitaban al faraón se sobrecogían mientras marchaban por aquella majestuosa avenida al sentir tan cerca el aliento de los dioses de Kemet encarnados en esas fantasmagóricas representaciones de cocodrilos, leones, halcones, escarabajos peloteros o hipopótamos. Era un recorrido siniestro, y Amenofis Nebmaatra, al igual que habían hecho otros faraones antes que él, sabía jugar perfectamente con el miedo que esas figuras inspiraban en ellos. Afirmaba que se sentía aún más protegido por los dioses conforme las embajadas extranjeras desfilaban con paso solemne entre las estatuas de las divinidades con cabeza de animal.

Cuando los primeros rayos del sol empezaban a verse reflejados sobre las aguas del dios Hapy, Isis oyó el tercer rugido de la diosa leona. Se detuvo y miró a ambos lados. No se paró a pensar y aceleró el paso. El sonido de sus sandalias de papiro repicaba con fuerza sobre las losas de piedra que delimitaban el suelo de la vía sagrada que serpenteaba entre los palacios, los templos y las casas más importantes de la parte occidental de Uaset. A ambos lados se erigían cientos de figuras sedentes hechas con el granito negro más puro de los talleres reales. En todo el recorrido hasta el Templo de Millones de Años que serviría para rendir culto al dios Amenofis Nebmaatra una vez que hubiera cruzado el umbral del reino de Osiris podían verse setecientas treinta estatuas de Sekhmet, una por cada día y noche del año. Su ubicación y el dibujo que trazaban sobre aquella llanura a los pies de la montaña no eran casuales. El entramado diseñado por los sacerdotes de Amón en Ipet-isut[8] pretendía emular la disposición de las sagradas constelaciones del valle, una suerte de amuleto mágico y protector de tamaño descomunal gracias al cual el faraón y su familia podrían gozar de un descanso seguro.

Y en los últimos meses había razones sobradas para buscar esa protección en los dioses. Durante los inicios de su historia, los faraones habían construido sus palacios y ciudades sobre la orilla este del valle, el lugar en el que a diario nacía el dios sol. La orilla occidental, allí donde el sol se ocultaba cada atardecer, la habían destinado a albergar el mundo funerario y el culto a los muertos. Sin embargo, Amenofis Nebmaatra mandó construir los caminos de estatuas y su gran palacio en la orilla occidental con el fin de calmar la ira de la diosa leona y evitar que la plaga que asolaba la orilla este no alcanzara el mundo de los muertos. Aconsejado por sacerdotes y magos, pensó que el sagrado río Hapy impediría que las calamidades llegaran a la otra orilla. Así lo creyeron en palacio, confiando en la fuerza protectora de las estrellas.

Isis sabía en qué parte del camino estaba el remedo de su estrella homónima, Sepedet. No hacía muchos años, siendo niña, su tío, el noble Ay, se lo había enseñado como si fuera un juego. Así se aficionó a la astrología y a las ciencias que estudiaban el movimiento de las estrellas y los astros sobre el cuerpo de Nut, la diosa del cielo.

La reina se acercó a una de las magníficas estatuas de Sekhmet que había a la derecha de la avenida. Con los rayos solares del amanecer sus rasgos se percibían más marcados, más severos. Era inmensa y tenía un porte majestuoso. Isis apenas podía tocar el rostro del felino levantando el brazo todo lo que su estatura le permitía.

Sekhmet, sentada en un austero trono cúbico con respaldo bajo, contaba con un hermoso y delicado cuerpo de mujer con cabeza de leona. El noble Ay había explicado a Isis en más de una ocasión que los escultores del templo la habían tomado a ella como modelo para esculpir las formas de la diosa. No obstante, la joven reina era consciente de que su tío trataba de adularla con esos comentarios, ya que, cuando las esculturas se colocaron allí, ella era solo una niña de corta edad. A pesar de todo, el tiempo acabaría dando la razón a su tío: esa escultura era idéntica a Isis, salvo el rostro, que los artistas habían labrado con un esmero inusitado. Sobre la cabeza de Sekhmet, en la que destacaba una peluca cuyos lados pendían delante del pecho de la diosa, podía verse un enorme disco solar con la cobra real frente a él, símbolos que la unían a la realeza como hija del dios sol, Ra. La habían representado con un ajustado vestido que le llegaba hasta los tobillos, siguiendo la moda de la época.

Pero lo que más inquietaba a quienes se acercaban a observar esas estatuas era el rostro de la diosa leona. Sus rasgos felinos ofrecían un semblante tranquilo, un sosiego que no anticipaba la verdadera naturaleza que se escondía detrás de la temida divinidad.

—¿Por qué lo haces? —susurró Isis a la estatua de Sekhmet, sabiendo de antemano que no iba a obtener respuesta.

Los magos no tenían dudas al respecto de que se trataba de la culminación de la amenaza lanzada por los dioses hacía tiempo, un castigo enviado desde los cielos ante la ruptura del pacto de la Maat, el equilibrio cósmico, la justicia divina que en algún instante se había quebrantado con resultados insospechados. Todos señalaron a Sekhmet como la mano ejecutora de aquella terrible condena.

Y todo indicaba que el soberano lo había conseguido, ya que durante un tiempo la plaga casi se dio por erradicada, y la tierra de Kemet recuperó su antigua gloria. En ese tiempo, para olvidar el momento aciago del reinado de Amenofis Nebmaatra, se había levantado un extraño silencio en torno a lo sucedido.

Si no se hablaba de ello, literalmente dejaba de existir.

Parecía que se había vuelto a la normalidad, pero tras unos pocos años de sosiego el temor resurgió en algunos puntos del país: habían desaparecido poblaciones enteras en el interior del desierto, zonas clave de determinadas rutas caravaneras. De algunas de esas ciudades solo quedaba ahora el recuerdo grabado en las estatuas de Sekhmet, presentadas como ofrenda mágica para ayudar a quienes habían sobrevivido al desastre. El paso de los años había convertido esos lugares en malditos y nadie se atrevía a acercarse a ellos. Tampoco los ladrones los frecuentaban, pues sabían que no encontrarían nada de valor saqueando esas casas que ya tan solo habitaban los fantasmas y los espectros de sus antiguos moradores. El viento y la arena habían empezado a cubrirlo todo, borrando su recuerdo para siempre… Era la destrucción más absoluta.

Y cuando la maldición de Sekhmet volvió a causar estragos en todo el país, lo hizo con más fuerza que nunca. Por primera vez los habitantes de Kemet fueron conscientes de que negar la realidad y no registrar en los anales reales lo que estaba sucediendo no ayudaba a contener la plaga. Ahora, cuando parecía que el caos se hallaba lejos de la capital, las muertes empezaban a sumar decenas de niños, hombres y mujeres dentro de las murallas de Uaset. Los médicos de Sekhmet no podían hacer nada ante el avance de la maldición. Por eso habían abandonado la orilla oriental del valle, cubierta de cadáveres y desasosiego, buscando en la orilla occidental, la de los muertos, un lugar seguro lejos de la plaga.

—¿Por qué lo haces? —insistió en preguntar la joven reina a la diosa mientras le acariciaba la mano derecha, con la que sujetaba la cruz de la vida, un amuleto inservible ya ante la atrocidad sufrida por la tierra de Kemet.

Isis sintió que la escultura vibraba por dentro, y un nuevo rugido de la leona la estremeció. Aterrorizada, apartó la mano cerrando el puño con fuerza y apretándolo contra su pecho. Miró a su alrededor, pero allí no había nadie más que ella.

A pesar de que los ojos de Sekhmet estaban fijos en el infinito, la reina estaba convencida de que la diosa había vuelto a hablarle para gritar a los cuatro vientos su mensaje de muerte y desolación.

Se separó de la estatua y, sin pensárselo dos veces, echó a correr tan rápido como pudo por la enorme calzada. En su huida sintió clavadas en la espalda las pupilas de todas las representaciones pétreas de los dioses que flanqueaban la avenida y, sacando fuerzas de donde casi ya no había, corrió más aprisa aún hasta alcanzar las dependencias del faraón en la Casa del Regocijo.

Al verla llegar a la entrada principal, cuando el enorme muro blanco que formaba la fachada exterior del palacio comenzaba a reflejar los primeros tonos violáceos del amanecer, los soldados que la custodiaban dudaron por un momento si se trataba de la reina Isis o de una de las sirvientas del palacio, ya que no la acompañaba su habitual séquito de guardias y asistentas. Con todo, finalmente abrieron las puertas de cedro sin mediar palabra y la dejaron entrar. Isis no reparó en los centinelas. Entró casi sin aliento y ellos agacharon la cabeza en un gesto de respeto y sumisión.

En el interior del palacio el silencio era absoluto. A pesar de que el sol ya despuntaba por encima de sus muros, el patio estaba vacío. A Isis no le sorprendió. Cruzó el jardín y subió los dos escalones que llevaban a la zona principal de la Casa del Regocijo. Al entrar en la sala de columnas que daba acceso a las estancias regias, descubrió que el panorama era el mismo. Silencio. En un principio, el resuello de su respiración, acelerada por su repentina carrera a través de la avenida de las estatuas sagradas, era lo único que podía oírse en el salón.

Era evidente que los pebeteros de las lámparas no se habían cambiado desde el día anterior. Eso, se dijo Isis, solamente podía significar que, al contrario de lo habitual, las luces de la estancia habían permanecido encendidas durante toda la noche. La decoración azul y blanca de sus paredes había perdido todo su brillo. Las imágenes de las aves revoloteando por los marjales de papiros se sumaban al ambiente enrarecido que se respiraba en el gran salón, donde solo reinaba una atmósfera de desasosiego y resignación.

Se cubrió con los extremos de su capa y, casi sin aliento, avanzó unos pasos por la amplia sala de recepciones del palacio en busca de algún alma. De pronto, allí al fondo, no muy lejos de donde se encontraba, percibió el movimiento de los primeros sirvientes. Acelerados por la tensión de la naciente mañana, corrían de un sitio a otro esquivando como podían las columnas que sustentaban la techumbre del salón imperial en la Casa del Regocijo.

Isis caminó hacia ellos para que le confirmaran sus sospechas. Pero al oír los gemidos de las plañideras se detuvo al instante y, cabizbaja, se apoyó en una de las columnas. Ya no necesitaba ninguna clase de confirmación o respuesta. Sekhmet le había hablado, y su mensaje había sido claro.

Con los ojos cerrados percibió unos pasos. Alguien se aproximaba lentamente hacia ella desde el otro lado de la estancia.

—Ya no hay nada que hacer —dijo una voz grave—. El faraón ha muerto… Tu padre ha muerto. Ha comenzado su camino para reencontrarse con los dioses en el reino de Osiris.

Capítulo 2

Isis alzó la mirada. De entre las sombras del salón vio aparecer a su madre, la reina Tiyi, Gran Esposa Real del ahora Osiris, el faraón Amenofis Nebmaatra, Vida, Salud y Prosperidad.

Tiyi llevaba un vestido blanco, si bien prácticamente no se veía su color debido a la infinidad de collares y pectorales que lucía sobre el pecho. Muchos de ellos eran amuletos cuya finalidad era protegerla. Su rostro mostraba un aspecto avejentado y la luz de sus ojos verdes, que en otro tiempo había encandilado a toda la corte, se mostraban apagados, casi sin vida.

La Gran Esposa Real se detuvo frente a su hija, y esta, que hasta poco antes contemplaba el bosque de columnas de papiro de la estancia, volvió la vista hacia ella.

Durante unos instantes las dos mujeres guardaron silencio, roto únicamente por el creciente sonido de las plañideras o de las idas y venidas de los miembros del servicio que empezaban a salir de los aposentos y las habitaciones que se abrían en el perímetro del gran salón de la Casa del Regocijo.

—Oí en mi lecho la voz de la diosa Sekhmet —dijo por fin la joven reina con un hilo de voz, todavía agotada después de la carrera que había realizado desde la avenida de las estatuas—. Ahora entiendo el motivo de su llamada.

—¿No fuiste capaz de sospecharlo? —preguntó Tiyi con un gesto de incredulidad.

—Intuía que anunciaba su muerte —reconoció Isis—. Pero supongo que me negaba a aceptarlo. Al principio dudé, pensé que podría ser producto de mi sueño o del cansancio. Pero luego, cuando la voz de la diosa continuó resonando en el eco de la montaña, supe que algo estaba sucediendo.

—La Poderosa ha castigado la tierra de Kemet con severidad desde hace varias estaciones —añadió la reina madre con resignación mientras se atusaba la peluca—. La muerte del faraón solo es la última prueba de que los dioses no están de nuestra parte y de que algo ha roto la sagrada Maat para que se nos castigue con semejante dureza.

La joven reparó en que su madre apenas tenía maquillados los ojos, que reflejaban la fatiga de los últimos días. La falta de descanso era evidente en el rostro de Tiyi. Las ropas y el tocado de la reina señalaban claramente que, al igual que Isis, había abandonado de forma precipitada sus estancias privadas para acudir a toda prisa al salón principal del palacio. Sin embargo, al contrario que su hija, Tiyi sí parecía haber recibido la ayuda de sus asistentes de cámara para vestirse. Aun así, su acicalamiento no era ni mucho menos tan sofisticado como el que solía lucir en otros encuentros en palacio. El aviso de la leona no había dado oportunidad a nada más.

—El poder de nuestros magos no ha podido apaciguar su ira —añadió la Gran Esposa Real.

La reina madre hablaba sin pesadumbre, sin transmitir ningún sentimiento de aflicción. Isis pensó que había asumido la situación desde hacía tiempo. No era momento para lamentarse, sino para reflexionar y averiguar cuál era el error cometido para procurar solucionarlo a fin de que no volviera a producirse.

Nadie tenía más lágrimas que derramar; tampoco respuesta al enigma. ¿Por qué Sekhmet se había ensañado de ese modo con el pueblo de Kemet? Los antiguos textos que se conservaban en Ipet-isut narraban que hacía miles de años el dios creador Atum había enviado a la diosa para aniquilar a la humanidad después de que esta infringiera el pacto con los dioses. Solo en un acto de piedad nunca antes visto, Atum cambió de opinión y perdonó a los humanos. Pero Sekhmet estaba tan ávida de sangre y muerte que no atendió a los nuevos deseos del creador. Para frenar sus ataques de violencia, Atum inundó con vino todo el país. Creyendo que se trataba de sangre humana, la terrible leona bebió hasta caer ebria, ocasión que el pueblo aprovechó para escapar de sus feroces garras.

Isis y Tiyi eran conscientes de que el relato que, por fuerza de la tradición, había acabado por aceptarse como una leyenda inimaginable parecía cobrar vida en los últimos tiempos a tenor de las desgracias que estaban viviéndose.

La plaga mermaba el país a pasos agigantados. Todo había empezado cuando Isis era una niña. Sus recuerdos se fundían con un pasado remoto, un tiempo que ahora nadie quería rememorar. La enfermedad no entendía de clases sociales ni de personas. Hombres y mujeres de toda condición social, niños y ancianos, todos sucumbían a los invisibles zarpazos de Sekhmet. También el faraón de las Dos Tierras, la encarnación del dios.

Con la llegada de la noche los habitantes de Uaset se sentían aún más indefensos. Unos no alcanzaban a ver el nuevo amanecer, entregándose a la paz de Osiris irremediablemente. Otros habían caído enfermos con los mismos síntomas tras manipular los cadáveres o acercarse a los lugares que los fallecidos frecuentaban en vida. Decían que, dentro de esos cuerpos inertes, entre las vísceras, habían encontrado ponzoña como nunca antes se había visto, ni siquiera en aquellos transportados de las guerras de Oriente. Familias enteras habían perecido por la que ya denominaban la «maldición de Sekhmet». En ocasiones, los difuntos permanecían durante semanas en las casas, abandonados a las alimañas hasta que alguien entraba por piedad a recogerlos… sucumbiendo poco después a la misma maldición.

A Isis le pareció paradójico que ella, versada en las artes de la magia, no hubiera comprendido los mensajes previos de los dioses. Quizá los nervios de los días precedentes le habían nublado su poder de visión. Tuvo que esperar hasta el último instante a oír el rugido de la leona para tomar conciencia de lo que era un secreto a voces.

El faraón había fallecido, sí, pero era una víctima más entre las miles que la diosa Sekhmet se había cobrado en los últimos meses. No hacía mucho que el primogénito, Tutmosis, también había perecido a causa de la maldición. La preparación que el príncipe Tutmosis había llevado a cabo para sustituir a su padre como nuevo faraón de las Dos Tierras se vio truncada de manera inesperada, allanando el camino al trono a su hermano, el príncipe Amenofis. Hubo quien entendió que la muerte del primogénito había sido un aviso del poderoso clero de Amón. Tutmosis había sido sacerdote en la necrópolis de los bueyes Apis en el templo de Men-nefer,[9] y gran parte del clero más tradicional contempló su pérdida como una liberación. Un rey nacido y criado lejos de Uaset podría crear problemas a los sacerdotes del todopoderoso dios de la capital del sur. Según ellos, Amón corría el riesgo de perder privilegios, así como de no tener el control sobre el nuevo soberano y ser incapaz de manejarlo a su antojo basándose en sus ocultos intereses.

Con todo, nadie dio credibilidad a la teoría del asesinato. Las muertes no solamente eran una lacra entre los gruesos muros del palacio. La inmensa mayoría de los fallecidos eran personas de las clases sociales menos pudientes, algo que afligía en especial a Tiyi, cuyos orígenes no la vinculaban a la nobleza. Su padre, de nombre Yuya, era hijo de un guerrero mitanio que se había asentado en Kemet y que con el tiempo había alcanzado por méritos propios, mediante trabajo duro, dedicación y fidelidad al faraón, los puestos más elevados de la corte. Igual que su hijo, quien se ganó la confianza de Amenofis Nebmaatra, y este se fijó en su hija, a pesar de ser extranjero y no pertenecer a la nobleza, para tomarla como esposa. Tiyi no había olvidado que el soberano mandó grabar en cientos de escarabeos conmemorativos el recordatorio de la boda y su nombramiento como Gran Esposa Real. Amenofis Nebmaatra quería así hacer públicas las cualidades de su mujer y acallar a quienes pudieran pensar que Tiyi, aunque nacida en la ciudad de Akhmin, provenía de una familia foránea y de un estatus alejado de la realeza. Su esposa había demostrado su lealtad y agradecimiento a la tierra de Kemet, que la había acogido. También el noble Ay, muy presente en la corte desde entonces, quien, como la reina, provenía de la ciudad de Akhmin. Realmente no era hermano de Tiyi, pero habían estado muy unidos desde la infancia y habían crecido juntos a pesar de que ella era mayor que él. Por eso Isis lo consideraba su tío de sangre.

Tiyi era consciente del sufrimiento del pueblo. La muerte del faraón sería para todos un duro golpe. Se sentirían desconsolados y abandonados hasta que un nuevo soberano sucediera a Amenofis. Un intervalo de peligros y oscuridad en el que las desgracias podían crecer hasta límites insospechados. De ahí la importancia de la magia en esos momentos. Solo el poder sobre los elementos incontrolados que los rodeaban lograría reverdecer la brizna de esperanza que tiempo atrás Amenofis Nebmaatra había hecho brotar.

Pero lamentablemente al final los rugidos de la leona habían dado forma a los más funestos presagios.

—Y nadie dice de qué se trata. Nadie parece saberlo… —señaló Isis con desconfianza, empezando a transformar su dulce voz en un manantial de aguas revueltas—. Eso es lo que quieren hacernos creer. Los sacerdotes de Amón pretenden dar lecciones de conocimiento y sabiduría, pero cuando se les presenta un problema, uno real, cotidiano, aunque sea insignificante, ignoran qué hacer o cómo enfrentarse a él. Protestaban porque, según ellos, el faraón estaba dándoles la espalda en beneficio del dios Atón en los últimos años. No saben adónde mirar cada vez que sucede un contratiempo de estas características. Me pregunto por qué se los tiene en tan alta consideración si luego…

—Ellos han contribuido en numerosas ocasiones a la estabilidad del país —la atajó Tiyi, y la contempló enojada ante el inesperado comentario.

—No colaboraron cuando sufrimos la tragedia de mi hermano Tutmosis, ni lo harán ahora con el faraón, mi padre y esposo. Se limitarán a mirar a otro lado, como si fuera un suceso imprevisto. Ya lo verás.

—La muerte de Tutmosis fue una sorpresa para todos —dijo Tiyi para tratar de justificar a los sacerdotes.

—¿Por qué los defiendes, madre? ¿Tan sorpresiva resultó su muerte? —La joven reina le dedicó un gesto de incredulidad—. Si fue así, entonces sus oráculos fallaron… Sin embargo, hay quien afirma que fueron ellos los que se deshicieron de Tutmosis para no tener que dar explicaciones a un nuevo soberano no educado bajo la oscura sombra de Amón.

—Los sacerdotes no tuvieron nada que ver con la muerte de tu hermano, como tampoco con la de tu padre ahora. En ambos casos se ha tratado simplemente de una lamentable desgracia.

—Llegaron a achacar la muerte del primogénito aludiendo al peligro de la escalada de Atón —prosiguió Isis, sin hacer caso a las palabras de su madre y alzando poco a poco el tono—. Tienen celos de otros dioses. ¡Es increíble! Amenofis Nebmaatra jamás dio la espalda al clero de Amón. Siempre fue benevolente con los templos. Son los sacerdotes quienes han buscado en Atón la excusa perfecta para justificar su incompetencia. Dicen que las plagas las envía la diosa Sekhmet.

Isis se dio cuenta de que su elevado tono de voz estaba llamando la atención de algunos de los trabajadores de palacio que iban de un lado a otro del gran salón.

Tiyi estaba acostumbrada a los sarcásticos e incisivos comentarios de su hija. Pero no estaba dispuesta a aceptarlos en una situación tan crítica como aquella, cuando el cuerpo de su esposo aún yacía caliente en el lecho de la alcoba real a la espera de ser llevado a los embalsamadores.

—No digas esas cosas ni hables en ese tono. No es propio de una reina de Kemet —recriminó a su hija mientras le sacudía el brazo con fuerza—. No es momento de diatribas religiosas, sino de afrontar la realidad con serenidad y buscar una solución para el futuro. Hablando de esa forma ayudarás al mayor quebrantamiento de la Maat.

—Los sacerdotes son la causa de la fisura de la Maat —replicó la joven reina con indignación, retomando su discurso contra el clero de Amón—. No lo dudes. Son avariciosos. Solamente en el recinto de Ipet-isut trabajan casi más personas que en toda la ciudad de Uaset. Allí dentro hay ochenta mil estómagos agradecidos que viven en medio centenar de aldeas levantadas dentro del terreno del templo consumiendo lo que ellos mismos producen. Poseen más de cuatrocientas mil cabezas de ganado. ¿Te has detenido en alguna ocasión a mirar el muelle que hay frente al templo? ¿Cuántas embarcaciones hay, las has contado?

Tiyi no respondió. Escuchaba la monserga de su hija sin hacer mucho caso a las cifras ni a los argumentos que exponía. Sabía que Isis tenía razón en cuanto a los datos, pero a su juicio se trataba de una realidad a la que debían amoldarse para que el fiel de la balanza se mantuviera estabilizado.

—Yo te lo diré, madre —contraatacó Isis con más virulencia—. Son ochenta y cinco las embarcaciones…

—¡Sigues siendo la esposa del rey! —Tiyi alzó también la voz en un intento de buscar prudencia en las palabras de Isis—. Son el dolor y la impotencia ante la acción de los dioses los que te ciegan. Kemet levantará de nuevo la cabeza. Que no te quepa la menor duda. Recuerda lo que cuentan las crónicas antiguas en relación a los descendientes de los constructores de las grandes pirámides. Las desavenencias entre el pueblo, los sacerdotes y el faraón llevaron a la guerra civil y la autodestrucción. No había alimento, las ciudades fueron consumidas por el fuego y nadie estaba seguro en ningún lugar. ¿Es eso lo que deseas? Tuvo que venir un guerrero poderoso de esta misma región, el gran Montuhotep, para reunificar y pacificar el valle. Si no queremos que eso vuelva a suceder debemos actuar con tiento. Está en nuestra mano… y así hemos de proceder.

Isis agachó la cabeza. Era su manera de disculparse y mostrarse avergonzada por la reacción que acababa de tener. Tiyi lo sabía, y por esa razón la había dejado soltar aquel improvisado discurso contra los sacerdotes de Amón. Después su hija se calmaba siempre, reaccionaba y volvía a comportarse como requería el protocolo y el elevado cargo que desempeñaba en la corte.

El corazón de Isis estaba repleto de sentimientos contradictorios. Sentía un profundo dolor por la muerte de su padre, y a la vez buscaba en el clero de Amón la causa de ese sufrimiento.

Guardó silencio. El sonido de unos pasos que avanzaban desde el fondo del salón de columnas de la Casa del Regocijo impidió que la conversación se retomara. Las dos mujeres, madre e hija, esposas y reinas del mismo faraón, se volvieron. Una hermosa joven de curvas sinuosas, cubierta por un vestido de lino azul tan fino que casi era transparente y revelaba todas las virtudes que la naturaleza le había otorgado, caminaba hacia donde se encontraban seguida de dos muchachas de su cortejo personal.

La recién llegada las miró, pero no hizo ademán alguno de saludarlas ni mucho menos de detenerse para hablar. Atravesó el tramo de columnas con paso ligero y se perdió por una de las puertas que había en el extremo y que conducían al recinto donde se ubicaba la alcoba del faraón.

—Esa mujer no es del agrado de nadie —señaló la reina Tiyi siguiéndola con la mirada hasta que desapareció.

—Me sorprende que digas eso —apuntó Isis con sorna—. Tu abuelo tampoco había nacido en la tierra de Kemet. Las dos procedéis de la misma región, y quién sabe si os une algo más que el país que os vio nacer. ¿Tienes algo en contra de los extranjeros, madre? Nefertiti es una joven más de las muchas que deambulan por palacio.

—No me refiero a su origen —aclaró la Gran Esposa Real—. El que haya nacido en Mitani[10] no implica que no sea trigo limpio. Conozco a muchas como ella en la residencia real. Las campañas militares de nuestros reyes en el extranjero han traído cientos de mujeres y hombres que en la corte son uno más. Kemet los ha aceptado como hijos propios y ellos se sienten agradecidos. Darían hasta la última gota de su sangre por la tierra que los ha acogido.

—Sí, pero todo cambia si hablamos de una princesa… en especial si se trata de Nefertiti.

—Cada cual tiene su forma de ser —se justificó Tiyi—. Hasta ahí podemos entenderlo, pero el problema con Nefertiti es que tu hermano se ha fijado en ella, e ignoro si las intenciones de la futura reina son tan claras como aparenta. En cualquier caso, hace justicia a su nombre, «la bella ha llegado». Quizá deberías sentir cierto resquemor. Cuando seas madre sabrás a qué me refiero. Las madres podemos ver allí donde el resto de los mortales no alcanzan a hacerlo.

—Nefertiti reina… Solo de pensarlo me estremezco. Pronto gobernará sobre la tierra de Kemet como lo hemos hecho nosotras —apostilló Isis con la mirada fija en la puerta que había cruzado la princesa extranjera.

—Eso es lo que me preocupa.

—Si tanto te aflige y desconfías de ella, habla con los coperos. Ellos saben cómo solucionar este tipo de problemas. No sería la primera vez que sucede alguna desgracia en palacio. Es incluso más rápido que la dentellada de Sekhmet. Nadie sospechará nada y todos creerán que se trata de un nuevo zarpazo de la maldición.

Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Isis.

—No hables en esos términos —reprochó Tiyi a su hija—. Deberías medir tus palabras y entrevistarte con tu hermano al respecto.

—¿Quieres que vaya a ver a Amenofis para discutir con él la idoneidad de su matrimonio con una extranjera?

—No me refiero a eso —la corrigió Tiyi—. Sería mejor que conversaras con tu hermano sobre el futuro. Ya no soy la Gran Esposa Real. Soy vieja y mi opinión pronto será dejada de lado. Nadie me tendrá en cuenta.

—Madre, por tu sangre fluye el poder del gobierno en la tierra de Kemet —replicó Isis—. Ni el príncipe Amenofis ni yo te dejaremos de lado en ningún caso. Deberías tenerlo muy presente.

—Lo tengo, hija. —Tiyi le agradeció esas palabras con una caricia—. Pero has de saber que cuando no se ostenta el poder, los buitres del desierto surgen como alimañas para arrasar y devorar todo lo que encuentran a su paso.

—Supongo que el príncipe seguirá confiando en algunos de los consejeros que en este tiempo han ayudado a nuestro padre. El visir Ramose, el tesorero Maya o el escriba real Horemheb, jefe del ejército, han demostrado sobradamente su lealtad al faraón. En ningún momento se han visto tentados de apoyar al clero de Amón para obtener más poder, y eso que me consta que se los ha predispuesto en más de una ocasión.

La reina madre tomó aire y observó a los sirvientes que, cada vez en mayor número, empezaban a pulular por el salón.

—¿No vas a ir a la alcoba real? —preguntó a su hija—. Allí descansa tu padre.

La joven la miró desconcertada. No tenía ninguna intención de ir. Tiyi le había confirmado sus sospechas después de oír el rugido de la leona, de modo que, a su entender, visitar al faraón muerto en su lecho no ayudaría absolutamente a nada. Lo que se encontraría en esa estancia no era para ella más que una farsa del clero de Amón intentando hacer ver a todos que la plaga era la causa del mal acaecido en la corte, cuando la maldición de Sekhmet golpeaba cada vez con más fuerza. Lamentaba, eso sí, no haber tenido ocasión de despedirse de su padre. Siempre habían estado unidos por un vínculo singular, a tal punto que se consideraba una hija especial, por encima de sus hermanas, motivo por el cual Amenofis acabó por desposarla para convertirla en reina.

En el fondo, no obstante, lo que Isis sentía era miedo. Sabía que la plaga que estaba desangrando al país podría atacarla a ella si entraba en esa habitación. Su padre había confiado en exceso en la magia de los sacerdotes e hizo caso omiso de los consejos de los médicos de palacio cuando estos le recomendaron que no visitara el gran santuario de Ipet-isut para la celebración de las últimas festividades. El templo y la orilla oriental de Uaset apestaban. El empleo de incienso para disimular el mal olor que se había adueñado de las calles de la ciudad no conseguía ocultar la pestilencia dejada por el paso de la muerte. El propio Amenofis Nebmaatra regresó estremecido cuando vio que varios grupos de enfermos se acercaban a la comitiva procesional de la estatua del dios pidiendo ayuda para sus familias dolientes. Como él mismo le había confesado, según el testimonio de sus oficiales, los soldados de su guardia personal que habían desalojado a los afectados fallecieron poco después con los mismos síntomas. Ese era el miedo que Isis sentía en lo más profundo de su corazón.

—No olvides que aún eres reina de las Dos Tierras —le recordó una vez más su madre, sacándola de sus pensamientos—. Los sacerdotes de Ipet-isut podrían entender tu ausencia como una falta de respeto, incluso como una imperdonable traición.

Isis iba a responder a su madre, pero se contuvo. No quería reiniciar la discusión sobre el clero de Amón. Aunque le disgustara, era consciente de que su deber como reina la obligaba a estar presente junto a Amenofis Nebmaatra. Si bien su orgullo se lo recriminaba, sabía que Tiyi tenía razón.

—Es lo que se espera de ti —dijo una voz grave a su espalda—. Más allá de todo, era tu padre, tu sangre.

Enfrascadas en su conversación, ninguna de las dos mujeres no había oído aproximarse a Ay, el noble escriba real, tío de Isis y hermanastro por cuna de origen de la Gran Esposa Real Tiyi.

—Buenos días, tío —saludó la joven reina sonriendo al recién llegado.

Isis mantenía una relación muy estrecha con Ay. Desde niña había compartido con él momentos que recordaba con gran cariño. Lo consideraba uno de los artífices de su formación en la magia y la astrología, así como en las diferentes artes relacionadas con las letras del dios Thot.

El hermanastro de la Gran Esposa Real era un hombre alto y fuerte, tanto que había quienes lo consideraban un gigante. Otros, no obstante, lo tomaban por un dios auténtico, temerosos de su gran fortaleza y su voz de ultratumba. El dignatario siempre iba acicalado con los mejores afeites y perfumes, y su cabeza, rasurada con esmero, reflejaba la luz del sol allá por donde caminara.

Para Isis, todos esos artificios no eran más que una máscara, un disfraz bajo el cual se ocultaba la verdadera naturaleza de ese hombre cariñoso y bondadoso a quien le gustaba jugar con el temor que generaba entre sus súbditos a fin de mantener bajo control una personalidad absolutamente ficticia. Al menos así lo entendía ella. Sin embargo, algunos cortesanos no opinaban lo mismo de aquel noble ligado a la familia real que no dudaba en mandar ajusticiar de forma cruel a quien podía suponerle un obstáculo en su ascenso en la administración. No pocos veían en sus gestos magnánimos un hondo pozo de ambición y codicia que iba construyendo con paciencia para, en algún momento, hacerse con el poder en palacio.

Ese era el noble Ay, un hombre capaz de lo mejor y de lo peor al que nadie conocía en realidad.

—Has oído la llamada de la diosa poco antes de la salida del sol, ¿no es así? —preguntó Ay a su sobrina, y sus palabras resonaron entre las columnas del salón.

—En efecto, tío —respondió la joven—. Me sobrecogió cuando casi amanecía. Desperté y creí que había sido una pesadilla, pero me acordé de lo que me enseñaste cuando era una niña y concluí que aquello únicamente podía ser el desgarrador grito de la diosa Sekhmet.

—Los dos vivís en un mundo que, he de reconocerlo, sobrepasa mi entendimiento —dijo la Gran Esposa Real. Antes de darles la espalda para retirarse hacia uno de los salones anexos cuya puerta estaba bajo los ventanales ubicados en la pared norte de la enorme sala, les informó—: He de preparar el ceremonial del funeral por el faraón. Si me necesitáis, estaré en el palacio de las mujeres.

Ay sonrió y acarició con afecto la mejilla de su sobrina cuando Tiyi se alejó.

—Sé cómo te sientes. Te conozco muy bien. A pesar de que todos esperábamos este momento, uno nunca se da cuenta de lo que significa hasta que se presenta casi sin avisar.

—Me irrita la hipocresía que se esgrime como justificación de una tradición que solamente los sacerdotes del clero de Amón parecen ser capaces de interpretar —dijo Isis recuperando su temperamento anterior.

—Te comprendo. —Ay asintió—. Sin embargo, es parte del juego que ellos y nosotros hemos creado. La tradición no es solo de los sacerdotes; también lo es de la realeza. Lo que se busca es lograr un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

—Esa balanza lleva muchos años decantada de un único lado y es como si no quisiéramos darnos cuenta.

—Lo sé —convino el noble Ay—. Pero recuerda lo que te he dicho hace un instante: Amenofis Nebmaatra era tu padre. Olvídate de los sacerdotes; ellos no tienen nada que ver con eso. No pueden apropiarse de tus sentimientos.

Isis reconoció para sí que su tío tenía razón. A regañadientes, se apartó de la columna en la que se había apoyado y, con la cabeza bien alta, dirigió sus pasos al fondo del salón, el lugar de donde provenían los llantos de las plañideras.

Pasado el receptáculo del trono del faraón había una puerta estrecha que daba paso a las habitaciones reales. El gran palacio de Amenofis Nebmaatra contaba con grandes contrastes, pues si bien los salones eran amplios y espaciosos, los vanos de acceso a las diferentes estancias con las que estaban conectados eran angostos y modestos.

El sonido de los sistros se entremezclaba con el cántico de las sacerdotisas, y la densa bruma producida por la quema de incienso se fusionaba con la combustión de las más ricas esencias aromáticas. Las lámparas estaban colocadas en puntos estratégicos, esparciendo el pesado perfume por toda la habitación y provocando que el ambiente estuviera muy cargado.

La primera de las estancias era la alcoba de su padre. Los centinelas que custodiaban la puerta se apartaron para dejar pasar a Isis en cuanto estuvo en el umbral. Sin embargo, la joven no avanzó. Lo que veía desde allí la convulsionó de tal forma que no tuvo fuerzas para entrar. Esa escena le recordaba la visión de los lugares más oscuros del Más Allá, pues estaba acostumbrada a leer textos funerarios que proporcionaban descripciones muy detalladas del inframundo. Jamás se había sentido tan cerca de él. Además, la niebla producida por la quema de las esencias era tan espesa que apenas se distinguían las siluetas que se movían en el interior de la habitación real.

En el centro se hallaba el lecho alto sobre el que descansaba el cuerpo sin vida de su padre, cubierto por un paño de lino blanco que colgaba por los laterales. La cama era de madera recubierta con láminas de oro y se apoyaba sobre las patas de una leona tallada cuyo cuerpo continuaba a ambos lados del mueble.

A pesar de la bruma, Isis distinguió el rostro de su padre. Se sobrecogió. Sobre su pecho enrojecido brillaba un pectoral de oro y piedras semipreciosas de vivos colores. Había perdido mucho peso a causa de la enfermedad. Un sacerdote hacía los preparativos sobre el cadáver antes de que lo trasladaran a las tiendas de campaña que estaban instaladas fuera del palacio, junto a la ladera de la montaña donde se llevaría a cabo la momificación.

Todo parecía irreal, una pesadilla, pensó Isis.

Le costó reconocer entre la nube de humo al primer sirviente del dios Amón, Ptahmose, un joven que había ascendido hasta ocupar el importante cargo que ahora ostentaba gracias a la influencia de su familia. Isis era consciente de que Ptahmose no era el culpable de la terrible corrupción que vivía el clero en esos tiempos. Sabía que había heredado una situación muy complicada y que el faraón lo había colocado precisamente en ese puesto para solventar el problema en la medida de lo posible. Pero no había tenido ningún éxito. Es más, en ocasiones no había mostrado mano dura ante el descontrol protagonizado por algunos sacerdotes con cargo vitalicio. Varias familias desempeñaban esas funciones, las mejores, en Ipet-isut casi desde que los guerreros de Uaset habían expulsado a los invasores asiáticos durante el reinado de Ahmose Nebpehtyra, el primero de los Amenofis, llamado Djeserkara, «Sagrado es el ka de Ra», hacía al menos doscientos años. Quizá la falta de rigor de Ptahmose se debía a su inexperiencia en la administración, a pesar de que, reconoció para sí Isis, estaba acostumbrado a sortear víboras, ya que había sido oficial en el ejército. Con todo, era patente que los sacerdotes le resultaban más difíciles de tratar que los altos mandos de los cuarteles del desierto oriental.

Fuera como fuese, Isis le tenía cierta simpatía. El problema que el clero de Amón suponía al gobierno de Kemet no se solventaba cambiando al primer sirviente, sino arremetiendo directamente contra el propio clero, contra sus mandos, sus instituciones y sus templos. Y eso, lo sabía la reina, no era tarea fácil en ese momento; antes bien, era imposible. De haber actuado así su padre, se habría enfrentado a una gran parte de la población y el escenario pronto habría pasado de ser una simple revuelta local a convertirse en una guerra civil. Por ello se había buscado una solución intermedia que no afectara al normal devenir de las instituciones de gobierno. Pero no se tuvo éxito.

Los pensamientos de Isis volvieron a la realidad atraídos por la nube de incienso que crecía ante ella. Como si se tratara de un fantasma, entre el humo blanco apareció de nuevo Nefertiti. Iba acompañada por las dos jóvenes de su servicio personal con las que la había visto poco antes en el gran salón. Caminaba en su dirección con la vista puesta en el infinito y con su habitual porte altivo. Con cada paso, el vestido azul de la princesa mitania se abría y dejaba volar las vaporosas mangas y las cintas que colgaban de su cintura. Nefertiti era consciente de su aspecto imponente y sabía sacarle partido. Observó a Isis con mirada penetrante y sonrisa maliciosa. Parecía que se detendría frente a la reina viuda, pero cuando estuvo a apenas dos pasos de ella volvió la cabeza y continuó avanzando como si Isis fuera invisible.

La presencia de Nefertiti era hipnótica. Nunca hablaba con nadie más que con su esposo y algunas de las personas de su servicio de más confianza. Isis solamente la había visto hablar en dos ocasiones en público con el faraón. Cuando la encontraba con su hermano, Nefertiti guardaba silencio y se retiraba siempre con sigilo y de forma misteriosa. Esa actitud crispaba a la joven reina. Hasta entonces no le había dado mayor importancia debido al papel secundario que desempeñaba la princesa mitania en la corte. Pero con la muerte de su padre la enigmática extranjera adquiriría un rango especial: se convertiría en Gran Esposa Real, con todo lo que ello implicaba. Y eso preocupaba a Isis. ¿Cómo actuaría Nefertiti? ¿Se comportaría como una verdadera reina de Kemet o intentaría manipular a su esposo como habían hecho otras antes que ella? Nadie conocía el futuro.

Pasados los funerales, que durarían setenta días, quizá encontraría respuesta a sus preguntas. Ese era el tiempo que la tradición religiosa exigía para celebrar los ritos de enterramiento del soberano, depositar su momia en la Grande y Majestuosa Necrópolis de Millones de Años de los Faraones, Vida, Salud y Prosperidad, en el occidente de Uaset, el valle de las tumbas de los reyes que había al otro lado de la montaña sagrada. Solo después podría procederse a la coronación de su hermano como nuevo faraón.

—Veo que sigue cautivándote su presencia…

Una voz varonil sacó de sus pensamientos a Isis. Sobrecogida en un primer instante por lo inesperado de la interrupción, se tranquilizó enseguida al ver a Amenofis junto a ella.

El futuro faraón de las Dos Tierras tenía el semblante demudado por la incertidumbre vivida en los últimos días.

El príncipe era un joven delgado y alto con rasgos muy parecidos a los del faraón fallecido. Tenía grandes ojos oscuros, perfilados a la perfección mediante líneas de kohl, la nariz fina y los labios gruesos. A pesar de su porte serio, debido al período de luto que acababan de iniciar, seguía siendo atractivo. Isis era consciente del éxito que su hermano tenía entre las mujeres principales de la corte. Muchas de ellas habían intentado atraerlo para conseguir su favor, quizá pensando en un futuro matrimonio. Pero solo Nefertiti había sido capaz de cautivar al príncipe y obtener su protección.

Isis miró a Amenofis. Parecía ser el único miembro de la familia que había tenido tiempo de acicalarse para la ocasión. Lucía una peluca negra y rizada con abalorios de piedras semipreciosas, engarzadas de forma delicada entre las trenzas, que tintineaban cada vez que el joven movía la cabeza. Su faldellín plisado estaba impecable. Sobre el pecho portaba un aparatoso pectoral formado por cientos de cuentas tubulares azules, amarillas y rojas. Un chal de un lino finísimo completaba su vestimenta. Al contrario que su hermana y su madre, llevaba toda suerte de brazaletes y pulseras de oro macizo con incrustaciones de lapislázuli y cornalina, un trabajo exquisito de los talleres reales de la Casa del Regocijo.

Isis se fijó en que lo seguían un ayudante y dos mujeres de su servicio personal. Lo observó con más detenimiento y se preguntó si acaso el aspecto de su hermano podía deberse a que, sencillamente, no se había acostado y había pasado toda la noche junto a su padre, acompañándolo hasta que expirara su último hálito.

—Nefertiti es una mujer extraordinaria que ha cautivado a todos en la corte con su presencia —insistió el príncipe.

—Creo que más que cautivarlos, Nefertiti los sobrecoge con su conducta —repuso Isis.

—No se lo tengas en cuenta —señaló el futuro soberano, que trataba de reconciliar a la joven reina con su esposa—. Todavía no se ha adaptado a la vida en el palacio.

—Aún tiene mucho que aprender.

—Yo al menos la entiendo. Solo ahora empieza a comprender nuestro idioma y a expresarse en él. Ese ha sido uno de los mayores obstáculos que le han impedido integrarse en la corte.

—Pensaba que una de las muchachas que va con ella era su intérprete. En cualquier caso, no saber expresarse en nuestro idioma no justifica que pase delante de nosotras sin dignarse siquiera saludarnos. Evita nuestra mirada con recelo. Eso es una falta de respeto, simplemente. Y por faltas menores otros trabajadores de palacio han acabado con su cuerpo colgado de las murallas de la ciudad.

—Bueno, seguro que cambiará poco a poco —dijo el príncipe Amenofis intentando limar asperezas.

—Pues empieza a ser tarde para hacerlo —refunfuñó Isis—. Creí que cuando vino desde la lejana Mitani, en el largo trayecto hasta la tierra de Kemet, se la estuvo aleccionando en las costumbres y los deberes de la corte del faraón.

—Así es. Durante esos meses recibió una educación esmerada e intensa. En Mitani nadie esperaba nada de ella. Era una simple princesa. Todo el trabajo recaía en su padre o en sus hermanos, y su protagonismo en el protocolo de la corte era secundario. No está acostumbrada a dar órdenes ni a mantenerse pendiente de la responsabilidad que pesa sobre sus hombros. No le agrada ser el centro de atención.

—Nunca lo ha sido —corrigió Isis a su hermano, mostrando una vez más su animadversión hacia Nefertiti—. Si te lo ha dicho o crees que lo piensa, en mi opinión es un poco presuntuosa. Debería cambiar su forma de actuar lo antes posible si pretende ser Gran Esposa Real.

—Las circunstancias decididas por los dioses han querido que pronto lo sea… —Amenofis observó a su hermana—. ¿Acaso tu voz denota un sentimiento de animadversión hacia mi esposa y futura reina de Kemet?

—Nada más lejos de la realidad —mintió Isis descaradamente.