7,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HarperCollins

- Sprache: Spanisch

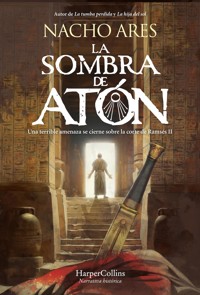

Una fascinante intriga histórica ambientada en el reinado de Ramsés II y protagonizada por el enigmático príncipe Khamwaset, sacerdote, mago y considerado el primer egiptólogo de la historia. El joven sacerdote Ahmose, secretario del príncipe Khamwaset, encuentra un fragmento de un papiro en un patio del templo de Ptah en Men-Nefer. Inmediatamente se da cuenta de que es una fórmula para envenenar al toro sagrado Apis y avisa a su señor, hijo del faraón Ramsés II, sumo sacerdote de Ptah y gobernador de Men-Nefer, que está reunido con su padre cuando recibe la noticia. Es la confirmación del asesinato de un dios e inmediatamente se teme que sea producto de un complot por parte de seguidores de Atón, el viejo dios, ahora proscrito, que instauró Akhenatón, el faraón hereje. Pero el sospechoso de ser autor de ese impío crimen también es asesinado en extrañas circunstancias en la antecámara de los salones de la mismísima reina Nefertari. Crecen los rumores y Khamwaset deberá seguir las pistas de estos asesinatos para dar con los traidores, que actúan desde el corazón del palacio y los templos para desestabilizar el reinado de su padre. Una emocionante aventura, una rigurosa ambientación histórica en el Kemet del siglo XIII a. C. y un protagonista cuya sagacidad no se detiene ante los mayores retos divinos o humanos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 608

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

La sombra de Atón

© Ignacio Ares Regueras, 2024

Autor representado por Silvia Bastos, S. L. Agencia Literaria

© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®

I.S.B.N.: 9788410640061

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Epílogo

Notas

Para Francisco Sanz, astrofísico.

Mi amigo estelar.

1

El viento comenzó a soplar con fuerza a primera hora de la tarde. Era un día caluroso de verano y, aunque el sol caía a plomo sobre la antigua capital Men-Nefer,[1] de vez en cuando el aire del desierto se colaba a través de los patios abiertos del templo y refrescaba las estancias y galerías del santuario.

El humo de las cocinas en las que habían empezado a preparar la cena de los sacerdotes cubría el cielo de uno de los laterales del complejo, expandiendo el olor a caldo con carne, hortalizas y cerveza fresca.

El joven sacerdote Ahmose, secretario del príncipe Khamwaset, sumo sacerdote de Ptah y gobernador de la ciudad, regresaba a sus habitaciones. Quería lavarse y cambiarse de ropa después de un extenuante día de trabajo. Se había manchado de tinta las mangas plisadas del vestido de lino que llevaba, de gran calidad, mientras trabajaba en la biblioteca. Miró de nuevo la tela oscurecida y chasqueó los labios, contrariado. Intentó restregarlas para eliminar la tinta seca, pero fue en vano. El calor había impedido que se secara del todo, y al pretender quitar la costra que formaba la tinta sobre el lino lo único que había conseguido fue extender la mancha y enmarañar aún más el problema.

El día había comenzado como de costumbre. Con la salida del sol, unos pocos elegidos podían acceder al lugar en el que descansaba la estatua de la divinidad, en el santo de los santos, la capilla más interna del templo, donde no llegaba ni un rayo de luz. De esta forma se mantenía el recogimiento y la soledad que la imagen necesitaba.

Como era habitual, Ahmose había asistido a la lectura, alimento y vestido de la estatua divina. Un sacerdote lector recitaba unos textos de la misma forma que se había hecho desde el inicio de los tiempos. Otro se acercaba con cuidado a la capilla de oro que había sobre un altar de piedra. A continuación, abría las puertas y extraía de su interior la figura del dios de la ciudad, Ptah, protector de los artesanos, esposo de Sekhmet, diosa de la guerra, la destrucción, pero también de la medicina. Ptah era además el dios de la oscuridad, razón por la que siempre debía permanecer en la sombra. Sin embargo, su estatua era de oro macizo con decoraciones de pasta vítrea, como el casquete de color azul que cubría su cabeza o el cetro que sujetaba con decisión, mostrando así el prestigio de una divinidad.

Tras participar en la ceremonia matinal, el secretario del príncipe había guardado todos los implementos usados en el ritual en la capilla de los sacerdotes de culto. Y pasó el resto de la mañana en la biblioteca del templo, leyendo y copiando los antiguos textos sagrados que su señor le había encargado. Y ahora, después de almorzar, caminaba despreocupado hacia las casas de los sacerdotes con intención de descansar un rato.

Fue entonces cuando lo vio.

Sobre el pavimento de piedra basáltica del peristilo que rodeaba al gran patio del templo, un pequeño trozo de papiro revoloteaba empujado de aquí para allá por el viento del crepúsculo.

Ahmose se extrañó. No se trataba de algo habitual. No lo era en absoluto. Los limpiadores del edificio eran bastante pulcros con su trabajo y nunca dejaban desperdicios que ensuciaran y enturbiaran el sagrado orden de aquel lugar. Por otra parte, ¿qué hacía allí un fragmento de papiro? ¿Qué sacerdote descuidado habría cometido tal distracción a sabiendas del valor que tenían todos los textos?

El religioso miró a su alrededor en busca del causante de tan inesperado descuido, pero no encontró a nadie, por ello decidió acercarse al rincón donde el papiro comenzaba a posarse sobre una de las losas negras del patio.

Se agachó y lo tomó en sus manos.

Era un trozo de papiro convencional, de los que estaba acostumbrado a ver en el templo. No era muy grande, apenas un par de dedos de ancho y cuatro o cinco de largo; espacio suficiente para poder escribir una pequeña anotación. En efecto, cuando lo giró, allí estaba.

El joven esbozó una sonrisa y movió la cabeza al comprender que alguno de sus compañeros había perdido o se había desprendido de un viejo documento. No era extraño que algunos de los papiros más antiguos se hallaran en un estado de conservación precario, incluso en ocasiones podían fragmentarse con facilidad al ser trasladados de un sitio a otro para su estudio o para su uso en algún ceremonial, aunque lo normal era que se hicieran copias de forma rápida para evitar que el conocimiento de ese documento se perdiera.

Sin embargo, ese papiro no era muy antiguo. Al contrario, la trama y la presión con la que los finos cortes de la planta se habían unido demostraban a todas luces que se trataba de un papiro confeccionado recientemente.

Pero lo que paralizó a Ahmose fue el texto que había escrito sobre una de sus caras. Apenas eran media docena de jeroglíficos, perfectamente legibles a pesar de haber usado un tipo de escritura cursiva poco común:

4 deben[2] de raíces de Apofis[3] para el toro.

Cuando acabó de leerlos, el sacerdote frunció el ceño, levantó la cabeza y miró a ambos lados mientras apretaba el fragmento de papiro contra su pecho para que nadie más lo viera. Pero el patio seguía desierto. Incapaz de creer lo que acababa de leer, bajó la mirada y repasó uno a uno los signos que formaban el texto con el fin de cerciorarse de que no había cometido ningún error.

Su habilidad con los textos desde que era un niño de corta edad y el manejo que tenía de ese tipo de escritura cursiva le hizo estar seguro desde el primer momento de que no se había equivocado. Al leerlo por segunda vez volvió la mirada distraído hacia las columnas que había en el extremo contrario del templo. Retomó la lectura de los pocos símbolos, y entonces no tuvo ninguna duda de lo que aquel texto podía significar.

Sobrecogido, se percató de otro detalle que le había pasado desapercibido las dos primeras veces. Aquella escritura presentaba una serie de rasgos muy particulares. Aunque todos los sacerdotes sabían leer y escribir, no todos se dedicaban a la copia de documentos. Y esa caligrafía le resultó muy familiar. Ahmose creía conocer a la perfección a la persona que lo había escrito. Sabía quién era. La había visto cientos de veces en otros documentos del templo con los que solía trabajar casi a diario. Era un tipo de grafía muy sencilla y clara, con rasgos bien definidos que hacían muy fácil su lectura.

Consciente de todo ello, un escalofrío le recorrió toda la espalda. El joven sacerdote escondió el pequeño papiro, confirmó por tercera vez que no había nadie más en el patio que le pudiera estar observando y se apresuró hacia el pasillo que conducía a un espacio abierto que comunicaba con el exterior del templo.

Sin embargo, ya era demasiado tarde. Ahmose se detuvo en seco y no tardó en confirmar sus peores sospechas. Un grupo de sacerdotes corría de aquí para allá como gallinas descabezadas, montando un revuelo poco habitual a esas horas de la tarde. Hablaban unos con otros. Algunos se llevaban las manos a la cabeza con incredulidad y hacían aspavientos, desesperados. Otros permanecían mudos, escépticos ante la noticia que acababan de escuchar. Nadie daba crédito a lo sucedido de forma tan extraña y repentina.

Todos los sacerdotes del templo de Ptah quedaron conmocionados al ser conscientes de la gravedad de semejante situación. Ahmose no esperó a conocer más detalles de la noticia. El misterioso papiro que ocultaba se los había proporcionado antes que a nadie y no necesitaba de nada más. El toro Apis había muerto.

El joven corrió lo más rápido que pudo hasta las dependencias de los altos sacerdotes. Debía urgirlos a avisar cuanto antes a su señor, Khamwaset. No era necesario entrar en detalles. Nadie tenía por qué conocer en qué se basaban sus sospechas, pero debía poner en conocimiento de sus superiores la necesidad de comunicarse con el príncipe y tratar con él la muerte del dios Apis.

De pronto, Ahmose detuvo su carrera. Las sandalias le resbalaron sobre la arena apisonada del patio del templo, levantando una ligera nube de polvo. ¿A dónde iba? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Los nervios por la inesperada noticia le habían generado cierta incertidumbre. Comprendió al instante que no necesitaba de la aquiescencia de nadie para llevar a cabo lo que a él le parecía lo más correcto. Él era el secretario del hijo del faraón, el príncipe, gobernador de la ciudad y sumo sacerdote del templo de Ptah, y no precisaba de la aprobación de ninguna autoridad para hacer lo que creía que era lo más acertado en aquel momento.

Y así fue.

Cuando Ahmose abandonó el templo de forma precipitada, dos guardias del santuario de Ptah intentaron escoltarlo, pero el joven sacerdote corrió tan deprisa que pronto los dejó atrás. Sabían que el secretario del hijo del faraón gozaba de ciertas licencias que no tenían otros sacerdotes, así que no le dieron mayor importancia.

Se volvió sin dejar de correr y dio media vuelta para salir por la entrada monumental del templo, custodiado por dos enormes estatuas de Ramsés de casi veinticinco codos de altura.[4] Ahmose contempló un instante el rostro del faraón, que lo observaba desde arriba. La pose del soberano emanaba serenidad y poder al mismo tiempo, de una forma de la que solo un rey como él podía hacer gala.

El secretario creyó escuchar una voz procedente de lo alto de uno de los colosos. El rostro sonriente del faraón lo miraba con la seguridad de los dioses que gobiernan el mundo. La voz le ordenaba lo que tenía que hacer. Y Ahmose no dudó en seguir las indicaciones.

Siguió a la carrera hasta el muelle del templo y se subió a una barcaza que lo llevaría al palacio del faraón, donde sabía que encontraría al príncipe Khamwaset.

2

—¡Maldición!

La voz del joven escriba Rekhmira quedó ahogada por el bullicio de hombres que iban de acá para allá, dando órdenes e improvisando un protocolo para el que nadie estaba preparado.

En medio del revuelo, Ahmose no se había percatado de que una misteriosa sombra había comenzado a seguirlo a través de las salas del templo. Cuando Rekhmira lo vio salir por el enorme portalón y cruzar el umbral con los dos colosos de Ramsés, comprendió que no podría alcanzar al secretario del príncipe. Solo entonces se rindió. De continuar, él mismo se pondría en evidencia, lo que acabaría acarreándole aún más problemas.

La muerte del toro Apis los había sorprendido a todos en el templo de Ptah. Nadie esperaba un acontecimiento de tal calibre, pues el animal era joven y no había mostrado síntoma alguno de enfermedad.

—En realidad, cualquiera puede haber dejado caer ese fragmento de papiro —pensó en alto el joven escriba real y sacerdote de Amón en un vano intento por calmarse—. Será mejor que busque una solución antes de complicar aún más las cosas.

Rekhmira no se había dado cuenta de su error hasta que, en la biblioteca, quiso consultar de nuevo la fórmula que con tanto celo se guardaba en el templo. La había anotado en un fragmento desprendido de un papiro anteriormente usado para copiar una fórmula matemática que nada tenía que ver con aquel negocio, pues pensaba que así podría deshacerse posteriormente de ella sin llamar la atención. Rebuscó en sus bolsillos, entre sus rollos, pero por más que miró, no encontró nada entre sus enseres personales. Un escalofrío le recorrió la espalda. Levantó la mirada con los ojos casi fuera de las órbitas. Como si le hubiera atravesado un rayo, se incorporó lo más rápido que pudo, dejó a un lado el rollo de papiro con la paleta de escriba que estaba usando y corrió como un demonio para desandar el camino que lo había llevado hasta allí.

Estaba seguro. Había debido de perder el fragmento cuando se había encontrado con aquella sacerdotisa y cantora en el templo de Ptah, Nofret, que caminaba en sentido contrario a toda velocidad, cargada también de rollos de papiro para dejarlos en la Casa de la Vida,[5] la biblioteca de la que él acababa de salir.

Nofret era una de las jóvenes más bellas del templo. Como sobrina de Hunefer, el sumo sacerdote del templo de Amón en Waset,[6] era considerada una de las sacerdotisas más prometedoras del santuario. Nadie entendía por qué no estaba junto a su tío en la antigua capital de la tierra de Kemet[7], donde podría tener toda clase de ventajas y prioridades. Se sentía orgullosa del trabajo que su familia había desarrollado durante generaciones al servicio de la casa real, pero prefería ser ella misma quien se ganara los méritos y no depender de los favores de nadie.

No obstante, ser la sobrina de un importante funcionario le permitía disfrutar de una serie de prebendas con las que nadie más podría ni siquiera soñar. El simple hecho de cargar con montones de rollos de papiro fuera de la biblioteca no le estaba permitido a cualquiera. Nofret lo sabía, pero entendía que, en ese caso, beneficiarse de las ventajas de ser sobrina de quien era estaba más que justificado. Desde pequeña había aprendido de Hunefer que, si no te dejaban un libro, lo mejor era robarlo. No era su intención apropiarse de esos documentos antiguos de la biblioteca del templo de Ptah, una de las más ricas y antiguas de la tierra de Kemet, pero prefería llevarlos a sus aposentos personales para poder trabajar con ellos de una forma más cómoda, lejos de miradas poco apropiadas o decorosas por parte de algunos de los alumnos de la Casa de la Vida.

Justo en ese momento había chocado frontalmente con el escriba. Debía reconocer que iba distraída, mirando a otro lado para asegurarse de que nadie la observaba.

—Discúlpame, Rekhmira —le había dicho la hermosa sacerdotisa. Una preciosa sonrisa acompañó el hilo de voz—. Voy con un poco de prisa.

El joven se había sentido flotar. Obnubilado por la presencia de Nofret, ni siquiera dirigió la vista al suelo. De hecho, si en aquel preciso instante le hubieran preguntado, no habría sabido decir dónde estaba ni qué hacía allí. Con el tropiezo, el ajustado vestido de Nofret se había desplazado y uno de sus pechos quedó a la vista junto a uno de los gruesos tirantes de lino blanco que debía cubrirlo. Cuando fue consciente de la situación, la hermosa sacerdotisa se recolocó la prenda con naturalidad, y Rekhmira quedó encandilado con las voluptuosas curvas de la muchacha.

—Discúlpame, Rekhmira —había repetido Nofret tras levantarse y apretar sobre su pecho los rollos de papiro que portaba—. He de irme. Nos veremos… en otro momento.

Sin embargo, ahora, lo que primero había sido un inesperado regalo del destino que habría podido desembocar en un posterior encuentro amoroso, se había convertido para él en la peor de sus pesadillas. Cuando Nofret se fue, se sintió vacío y solo. Había recogido sus cosas del suelo sin prestar demasiada atención.

Tras salir de la biblioteca, cuando regresó al patio, no encontró nada. Miró a conciencia, pero sin éxito. Pensó en qué otro lugar podría haber perdido el fragmento de papiro. Justo entonces vio al secretario del príncipe Khamwaset, Ahmose caminaba nervioso aferrando algo contra su pecho. Algo pequeño. Rekhmira no lo pensó dos veces y salió tras él.

Contrariado, el escriba real apretó lo puños e intentó improvisar una solución rápida a aquel inesperado contratiempo. Imposible. El joven no estaba acostumbrado a lidiar con semejante tipo de reveses. Su trabajo en el templo de Ptah siempre había sido tranquilo y sosegado, al menos hasta entonces. Él provenía de Waset, la antigua capital del sur donde se levantaba el templo de Amón más importante, Ipet-Isut,[8] y no era extraño verle viajar de ciudad en ciudad para visitar las grandes bibliotecas de otros cultos y hacer copias de manuscritos antiguos. A veces echaba una mano en la catalogación de documentos centenarios. Le gustaba saber qué había en cada una de las estanterías de la biblioteca en donde se custodiaban los rollos de papiro desde tiempo inmemorial, pero nada más.

Rekhmira no era capaz de decidir qué tenía que hacer ante una situación como aquella, y cuando quiso subsanarlo ya era demasiado tarde. No tenía ningún sentido perseguir a Ahmose por las calles de la ciudad. Por la dirección que había tomado, debía de dirigirse al puerto. No le quedaba más remedio que volver a las habitaciones de los sacerdotes e intentar borrar el resto de las huellas que pudiera haber dejado. Una vez allí, intentaría construir un plan con el que revertir su error.

3

La embarcación del templo del dios Ptah arribó al puerto de la ciudad con un gran estruendo. Ahmose bajó a tierra antes incluso de que los operarios de la nave la amarraran y colocaran la plataforma.

Una vez con los pies en tierra, volvió a correr lo más rápido que le permitían sus piernas, chapoteando sobre los charcos del muelle.

—¡Ve con cuidado, muchacho! —protestó un marino que estaba recogiendo una de las sogas de amarre.

Ahmose lo miró con desdén. Él no se consideraba tan joven como muchos daban a entender. Hacía tiempo que se había convertido en un sacerdote de renombre, y el puesto de secretario del príncipe Khamwaset no se otorgaba al primer advenedizo que apareciera en el camino. No procedía de una familia con tradición en el sacerdocio de Ptah. Al contrario, la suya era una familia modesta dedicada al duro trabajo en el campo. Un recaudador de impuestos se fijó en él siendo apenas un niño, cuando calculó de forma totalmente original las medidas de grano que su familia debía dar al faraón. Aquel hombre se lo comentó a uno de los sacerdotes de alto rango del santuario de Ptah, que fue a visitar a sus padres y les propuso llevarse al muchacho a la escuela del templo. No se lo pensaron dos veces. Supondría un problema perder mano de obra, pero sabían que su hijo ganaría en formación y ventajas para un mejor futuro, y eso, a la larga, también los beneficiaría.

El puesto que ostentaba se lo había ganado gracias a una experiencia sólida, aunque breve, y a la honestidad que había caracterizado siempre su trabajo. De no ser así, nunca habría conseguido la confianza del príncipe.

Llevaba barro en el faldellín de su vestido de lino y tinta en las mangas. Le recordaba al aspecto que tenía cuando ayudaba a su padre y hermanos en las tareas del campo. No era la mejor manera de presentarse delante de su señor, pero las circunstancias no le habían dejado otra opción. Además, con ese aspecto pasaba totalmente desapercibido entre las personas que llenaban a aquellas horas de la tarde el puerto de Men-Nefer. Hombres y mujeres portaban cestas o pesadas cajas con las últimas entregas de mercancías. Los niños corrían de aquí para allá sin rumbo aparente, unos jugando entre los puestos y otros, despistados, en busca de sus madres entre el remolino de mujeres que acababa de hacerse con las frutas y los pescados recién llegados del norte del país.

Sin embargo, Ahmose ni siquiera era consciente de semejante tormenta de estímulos, ruidos y olores. El secretario del príncipe Khamwaset sabía que debía llegar al palacio real antes de que el sol lanzara su último rayo sobre el horizonte. Era portador de una importante noticia que debía transmitir cuanto antes a su señor.

El príncipe se había reunido con el faraón, User-Maat-Ra, Ramsés,[9] como casi siempre que el rey se acercaba a la vieja ciudad de Men-Nefer. La actual capital estaba mucho más al norte, en la recientemente construida Pi-Ramsés, por ello no era extraño que Khamwaset aprovechara la más mínima oportunidad que le permitía su trabajo en el templo de Ptah para ir a ver a su padre.

Aferrado al trozo de papiro que había encontrado, Ahmose se perdió entre las calles aledañas a la residencia del faraón, buscando atajos en la zona de los burdeles y las tabernas. Ese barrio, muy próximo al puerto, era también uno de los más frecuentados por los soldados que hacían guardia en el palacio. A aquella hora se hallaba abarrotado de gente; sin embargo, nadie le prestó atención a su paso, ensimismados en tareas mucho más mundanas. A ninguno de ellos parecía molestarle el terrible olor a cerveza, pescado podrido y basura que lo cubría absolutamente todo, y el sacerdote no tenía tiempo de detenerse en ese tipo de detalles.

Al llegar al final de la calle de las tabernas, Ahmose salió a la plaza que se abría frente a la entrada principal de la residencia real. Allí se detuvo unos instantes para recuperar el aliento. Echó un vistazo a las casas que se levantaban sobre el lado occidental. Aún tenía tiempo. El sol todavía asomaba con una luz cálida por encima de una de las viviendas de dos pisos construidas en el flanco de la plaza, proyectando su luz anaranjada sobre los muros blancos de las casas del lado contrario.

El palacio de Ramsés el Grande era de un blanco sin igual. Sus paredes se fundían con las murallas del mismo color que rodeaban toda la ciudad de Men-Nefer. La tarde las había teñido de un cálido naranja, con algunos destellos violáceos.

Aquel lugar hacía honor a la fama que el soberano había alcanzado en sus treinta años de reinado. Las victorias en oriente, y especialmente la derrota que infligió a los hititas gobernados por Muwatalli, tras la cual llegó el tratado de paz firmado por su heredero y hermano Hatusil, ayudaron a consolidar no solo su poder, sino, además, el reconocimiento de su pueblo.[10] Durante generaciones, las relaciones con los hititas no habían sido buenas. Al contrario, los desencuentros y los enfrentamientos eran frecuentes. Se habían llegado incluso a lanzar acusaciones desde los dos bandos sobre la muerte de príncipes o el asalto a las comitivas diplomáticas que iban en una y otra dirección. En cambio, ahora, por fin, gracias al poderoso Ramsés, la tierra de Kemet disfrutaba de una relación cordial con quien hasta ese momento había sido su eterno enemigo.

En aquel lugar el ambiente no era mucho mejor que en el puerto o en la zona de las tabernas. El suelo de tierra apisonada estaba repleto de excrementos de animales y los charcos rebosaban de todo tipo de inmundicias. Junto a una de las entradas de la plaza podía verse el cadáver de un animal. Su estado era tan lamentable que resultaba difícil precisar de qué especie se trataba.

El sacerdote cogió aire y se encaminó hacia uno de los laterales de la plaza. Sabía que no debía utilizar la entrada principal, cuyas puertas solamente se abrían cuando el faraón abandonaba la residencia en su majestuoso carro dorado, por lo que corrió hacia la derecha y tomó la calle hacia la entrada del servicio. Allí conocían a Ahmose, así que no tendría que dar demasiadas explicaciones sobre su inesperada visita.

El brillo de los últimos rayos del dios Ra se reflejaba sobre su rostro sudoroso. El sacerdote se enjugó con un paño que sacó de entre los pliegues de su vestido ceremonial. Se detuvo un instante para estudiarse desde los pies hasta el torso. Miró una vez más sus brazos desaseados. Era la primera vez que se presentaba ante su señor con ese aspecto, pero lo que había encontrado en el patio del templo de Ptah y los rumores que luego comenzaron a correr entre los sacerdotes antes de abandonar el santuario justificaban su presencia en el palacio del faraón de aquella guisa.

Ahmose encontró abierta una de las puertas laterales de las casas de los sirvientes. La guardia, perezosa, jugueteaba rascando el suelo arenoso del patio con la afilada punta de sus espadas de bronce. Se sabían a salvo. Ni siquiera les sorprendió la llegada casi furtiva del sacerdote. Con un leve gesto de la mano, los hombres lo saludaron y lo dejaron pasar. No comentaron su aspecto ni parecieron darle importancia. Tampoco se interesaron por el motivo de su visita.

Una vez dentro del palacio, atravesó un par de patios rodeados de columnas pintadas de vivos colores. Era tan diferente a lo que había visto en el exterior, toda la suciedad y basura, que parecía otro mundo. Una mujer vertía agua sobre la arena apisonada utilizando un viejo balde de barro. No muy lejos, una garza escapaba de las salpicaduras a grandes zancadas hasta que finalmente echó a volar sobre la vegetación que cubría el lateral del patio, perdiéndose por encima de los muros.

En el segundo patio encontró un obstáculo que le impidió avanzar. Dos miembros de la guardia real se situaron frente a él, cortándole el paso. Ahmose estaba cerca de los aposentos reales y el control comenzaba a ser más férreo.

—Vengo a ver a mi señor, el príncipe Khamwaset —explicó sin amilanarse.

El guardia lo miró de arriba abajo y no pudo o no quiso disimular un gesto de desaprobación al comprobar el aspecto desaliñado del secretario. No sabía si era producto de una pelea, del viaje hasta llegar allí o porque, sencillamente, era el hábito que tocaba aquel día, pero no lo preguntó.

—Tu señor está reunido con el faraón, Vida, Salud y Prosperidad —dijo desganado el oficial—. Deberás esperar a que acaben. Nadie nos ha avisado de tu llegada.

—No puedes entrar en la residencia vistiendo así —le recriminó el segundo guardia, que lanzó una carcajada mientras lo señalaba—. Primero debes asearte y cambiarte, y luego esperar a que acaben.

—Para entonces será tarde —protestó el secretario con voz firme—. No tengo ropas limpias ni dónde asearme. El templo de Ptah está lejos. He de verle ahora. Si es necesario, avisadle y decidle que Ahmose se encuentra aquí. Él sabrá qué hacer y lo entenderá de inmediato.

El oficial miró de reojo a su compañero. Estaba preocupado. Había visto a aquel sacerdote varias veces con el hijo del faraón. Sabía que era el secretario del príncipe y que no acostumbraba a presentarse de forma inesperada para romper el momento de solaz de su señor, por lo que entendió que debía de haber una buena razón. Más, si cabía, cuando lo hacía vestido de aquella forma.

—Realmente tiene que ser extraordinario para que te presentes de esta manera en la residencia real —reconoció el soldado, que volvió a pasear su mirada por el sacerdote.

—Ve con él hasta la sala de recepciones donde se encuentra reunido con el príncipe —ordenó por fin el oficial de la guardia a su acólito. Acompañó sus palabras con un gesto de la cabeza en dirección a la puerta a la que debía dirigirse.

—¿No sería mejor que nos transmitiera el mensaje y que tú mismo fueras a comunicárselo? —preguntó el soldado.

—No tengo ganas de caminar, acompáñale tú —insistió el oficial.

El guardia se encogió de hombros y obedeció la orden. Hizo una seña al recién llegado y los dos hombres empezaron a caminar dando grandes zancadas.

El resuello del sacerdote resonó con fuerza en el pasillo que conducía a la estancia en la que se encontraba el faraón. Al verlos aproximarse, uno de los guardias apostados al final de la galería se incorporó de inmediato. El sacerdote esperaba tener que dar de nuevo explicaciones sobre su inesperada visita, pero el guardia se limitó a abrir la puerta del salón en el que Ramsés solía recibir a sus visitas.

Se trataba de una entrada doble de cedro de gran tamaño. Estaba pintada de un color rojo intenso, por lo que destacaba especialmente entre las blancas paredes de la galería. En el dintel, se podía leer una inscripción con el nombre y los títulos del soberano grabados con jeroglíficos de vivos colores sobre un fondo amarillo.

Nada más cruzar el umbral, como si contara con un resorte mecánico, Ahmose se inclinó para postrarse ante el faraón y el príncipe.

El salón era magnífico. Contaba con un gran balcón que daba a uno de los jardines. Desde allí se veían las copas del palmeral que rodeaba un gran estanque en el que el soberano solía retirarse durante los momentos de ocio en sus visitas a Men-Nefer.

El sacerdote nunca había estado en aquella ala de la residencia. Al instante se percató del agradable olor a incienso que perfumaba todo el ambiente, mezclado con el de las flores que se colaba a través del cercano ventanal.

En el horizonte, las últimas luces del día todavía iluminaban las lejanas necrópolis que se levantaban en la orilla occidental del río Hapy.[11] Ese lugar era un verdadero oasis de color, luz y olores maravillosos. Parecía increíble que, a solo unos pasos de donde se encontraban, las callejuelas de la antigua capital de Kemet ofrecieran ese aspecto tan desolador.

La figura de Ramsés y su expresión imperturbable sobrecogieron al recién llegado. Acababan de encender algunas de las lámparas de aceite del interior. Pocas veces había estado tan cerca del faraón en un ambiente privado. Ahmose se sintió incómodo por presentarse de aquella forma, la menos refinada que podría esperarse para una visita real del secretario de su hijo, el príncipe Khamwaset. Acostumbrado a las recepciones religiosas, en las que siempre se hallaba acompañado por decenas de sacerdotes, el joven se sintió desamparado ante la vigorosa estampa del soberano. El maquillaje que cubría y dibujaba el perfil de sus ojos le daba un aspecto firme y seguro. Su nariz, ligeramente grande y curvada, le otorgaba una personalidad singular, la misma que podía verse en los colosos que escoltaban el acceso al templo de Ptah. Un collar de cuentas azules de lapislázuli, engarzadas entre brillantes gotas de oro, pendía sobre su pecho. Sus músculos, a pesar de la edad, aún eran fuertes. El faldellín plisado estaba hecho del lino, y sus sandalias, de cuero con engarces de oro y plata, le daban un aspecto majestuoso al caminar. Incluso en un momento de descanso, despojado de cualquier símbolo de poder y prestigio, el faraón brillaba como un verdadero dios.

El príncipe Khamwaset, en cambio, llevaba un vestido de lino plisado de un blanco purísimo, ajustado por una cinta de cuero teñida de rojo que hacía las funciones de cinturón. Del lateral derecho de la peluca que le cubría la cabeza pendía la coleta real que solo podía lucir como príncipe y sumo sacerdote de Ptah. Sobre el vestido, una piel de pantera reforzaba su majestuoso aspecto de hombre sabio y prudente.

Padre e hijo observaban sorprendidos al recién llegado. En circunstancias normales, nadie se atrevería a importunar de aquella forma una reunión privada. Si el secretario del príncipe lo hacía, debía haber una razón de peso para ello. Ambos fueron conscientes de ello al instante.

—¡Ahmose! Incorpórate. ¿Qué sucede? —exclamó el príncipe, sacándolo de sus pensamientos—. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? —Khamwaset preguntaba extrañado mientras su padre, el faraón, permanecía expectante detrás de él.

—Me temo que no soy portador de buenas noticias, señor —acertó a decir el joven secretario con el poco aliento que le quedaba después de la carrera desde el embarcadero de la ciudad.

Khamwaset observó inquieto a su padre. El príncipe tenía total confianza en el joven sacerdote y sabía que algo grave sucedía en el templo de Ptah que justificaba su presencia allí con ese aspecto tan poco pulcro.

—No nos hagas esperar más —insistió Khamwaset, nervioso—, dinos qué ha sucedido.

—El sagrado toro Apis… ha muerto.

Un pesado silencio cayó sobre la sala de recepciones del faraón. Parecía que el tiempo se había detenido de pronto, como si un inmenso meteorito, enviado por los dioses estelares, hubiera caído sobre la tierra de Kemet removiendo hasta los cimientos del palacio real.

El propio Ramsés torció el gesto al conocer la noticia y olvidó al instante el aspecto desaseado con el que aquel joven sacerdote se había presentado ante él. Comprendía la premura y las circunstancias que acompañaban a aquella inesperada visita. La muerte de un dios viviente acarreaba toda suerte de maldiciones y malos augurios para los designios de la tierra de Kemet. Sin lugar a dudas, si no se actuaba adecuadamente, el orden del país, la Maat,[12] estaría en serio peligro.

—¿Cómo ha sucedido? ¿Eres el primero en saberlo? —Las preguntas se amontonaban en la cabeza del hijo del faraón. Como máximo responsable del culto del toro sagrado Apis, aquel contratiempo se traducía en una serie de problemas que, por repentinos e inesperados, podrían resultar terriblemente difíciles de abordar.

—He venido lo más rápido que he podido, en el mismo instante en que he conocido la noticia. Cuando he abandonado el templo, todo eran carreras y confusión.

—Pero ¿cómo ha sucedido?

Ahmose se estremeció cuando el propio faraón dio un paso adelante y se interesó por lo que había pasado. El sacerdote no esperaba que el dios encarnado se dignara a hablarle.

—Aún no se sabe nada —se limitó a decir Ahmose cuando recuperó la voz, agachando la cabeza en señal de respeto.

Poco más podía decir. La verdad era que había abandonado el templo con la sospecha de que algo extraño ocurría tras haber leído aquel texto tan misterioso y ver después al resto de los sacerdotes del templo correr despavoridos sin rumbo, intentando controlar una situación que nadie hubiera imaginado ni en la peor de sus pesadillas.

—Gracias por venir a informarme —le dijo el príncipe con apenas un hilo de voz—. Mañana a primera hora, poco después del amanecer, comenzaremos las ceremonias que se precisan en una situación como esta. Llevad al dios a los embalsamadores y que inicien la búsqueda del nuevo toro Apis.

Antes de que Khamwaset pudiera añadir nada más, Ahmose le entregó el trozo de papiro que había encontrado en el templo de Ptah.

—¿Esto qué es? —preguntó el príncipe con el fragmento ya en sus manos.

—Lo descubrí en el patio del templo. Alguien debió de perderlo, o quizá lo dejaron para que lo encontráramos, aunque me inclino por lo primero. No deja lugar a dudas, su propietario no querría que lo viéramos. Desde el principio intuí de qué se trataba, y al salir al patio principal del templo y ver lo que sucedía, enseguida supe que mis pensamientos más funestos se habían hecho realidad. El toro Apis había muerto.

Khamwaset escuchó con atención a Ahmose. Abrió el papiro y antes de leerlo lanzó una nueva mirada interrogativa a su secretario, que se limitó a hacer un movimiento con la cabeza para animarle a leerlo. Solo así podría comprender lo que acababa de contarle: «4 deben de raíces de Apofis para el toro».

En efecto, el texto era totalmente claro. Cuando lo leyó, el príncipe desvió la mirada hacia el enorme ventanal que se abría en uno de los lados del salón. Distraído, no prestó atención a las garzas que revoloteaban sobre una zona verde del patio, ignorantes de lo que estaba ocurriendo en ese momento en la residencia real. Después, el príncipe cogió aire, dobló el pequeño papiro y se lo devolvió a Ahmose.

El hijo del faraón y su secretario llevaban años trabajando juntos. Se conocían a la perfección y sabían el significado de los gestos del otro. Cuando el sumo sacerdote de Ptah exhaló, su secretario comprendió al instante el sentido de aquella mirada. Khamwaset había reconocido al autor de aquella escritura cursiva tan particular, y eso pareció preocuparle aún más que la propia noticia de la muerte del toro Apis. Durante unos instantes, los dos hombres se observaron atónitos.

—Lo comunicaremos a todos los templos de la tierra de Kemet a través de nuestra red de mensajeros —añadió por fin el secretario con cierto desasosiego.

—Ahora no podemos hacer más —respondió el príncipe, completamente desconsolado—. Muchas gracias por venir con tanta celeridad.

—Siento haberlo hecho de forma tan precipitada y sin aviso previo, pero las circunstancias eran extraordinarias —se excusó el secretario—. Por eso no he podido asearme ni prepararme para la visita. Pido humildemente disculpas.

—No tienes por qué hacerlo. Has actuado bien y te lo agradezco. Puedes retirarte, Ahmose.

El joven obedeció al instante, dispuesto a regresar lo más pronto posible al templo y descansar un poco antes de acatar al día siguiente las órdenes que acababa de recibir de su señor. De algún modo, Ahmose se sintió aliviado al haber sido capaz de llegar a tiempo y entregar la noticia al príncipe antes de que fuera demasiado tarde. No habría sido adecuado que se hubiera enterado por otras vías. Los rumores crecían como la espuma en un país en el que la mentira y el chismorreo campaban a sus anchas, hasta el punto de ser capaces de acabar con la reputación del más honesto de los campesinos.

Ramsés observaba como un simple acompañante. Pocas veces había recibido una noticia de aquel calibre sin ser él el principal destinatario. Pero ahí residía el buen gobierno del faraón. Sabía que su hijo estaba llevando a cabo un trabajo extraordinario, y quién mejor que él para tomar decisiones de las que el propio soberano ignoraba los detalles y matices.

Cumplida su función, el secretario del sumo sacerdote del dios Ptah hizo un leve gesto de cabeza para saludar con respeto primero al faraón y luego a su hijo y abandonó el salón desandando sobre sus pasos para no darles la espalda en ningún momento. Los dos guardias apostados junto al enorme portón doble abrieron con gran esfuerzo las hojas de este para dejar salir el joven sacerdote. Tras él, solo se pudo escuchar el estruendoso sonido de los portones al cerrarse.

4

—Parece que se avecinan tiempos convulsos —dijo el príncipe Khamwaset mientras caminaba nervioso de un extremo a otro del salón a grandes zancadas.

El faraón lo observaba con gesto preocupado. Él siempre había afrontado con valentía cualquier infortunio que le deparara el destino. Era la primera vez que veía así a su hijo. Ya no era un adolescente. Al contrario, era un hombre en plena madurez y conocía las dificultades y los problemas que planteaba la vida. Lo consideraba un hombre sabio; no obstante, aquella reacción le turbó.

—No hemos sabido prever este momento —insistió el hijo de Ramsés, tachonando su discurso de elementos funestos—. ¿Para qué ha servido mi magia? Para nada.

—Deberías conocer que hay fundamentos del destino que son completamente intangibles e impredecibles —respondió el faraón con voz firme—. Ni siquiera yo, como dios encarnado, puedo manejarlos a mi antojo. De lo contrario, no existiría Maat. Tu magia es fuerte, heka, la herramienta que también emplean los dioses. Pero, a veces, los contrarios son poderosos y no podemos hacer nada contra ellos.

El príncipe y gobernador de la ciudad se detuvo de pronto y miró a su padre con rostro circunspecto.

—¿De verdad vas a decirme ahora que vivimos en un mundo de contrapuestos? —preguntó Khamwaset, que levantó las manos y los hombros como si no creyera lo que acababa de escuchar.

—Así es, hijo mío —insistió el soberano, intentando tranquilizar al príncipe—. La muerte del toro sagrado Apis es algo natural. Yo ya he conocido tres, y los dioses siempre hacen que el poder del toro vuelva a renacer al reencarnarse en un nuevo animal.

Ramsés era consciente de que esos arrebatos de preocupación y angustia pronto se le pasarían. No era la primera vez que se alarmaba ante un problema inesperado, pero a los pocos minutos, cuando recapacitaba y sopesaba los datos con que contaba, para bien o para mal, acababa tranquilizándose y tomando las riendas de la situación.

—El toro estaba sano esta mañana cuando salí del templo de Ptah —apostilló el sacerdote, regresando a su preocupación inicial—. No es normal que haya sucedido algo así de forma repentina.

—No conocemos los detalles de lo sucedido. —Era evidente que el faraón intentaba calmar a su hijo—. Mi padre, Seti, Vida, Salud y Prosperidad, me contó que, en su reinado y antes que él en el de su padre, Ramsés, Vida, Salud y Prosperidad, la montaña de Waset se vio anegada por una lluvia torrencial. La ciudad de los muertos se cubrió de agua hasta alcanzar un codo de altura.[13] Desde las laderas de la montaña de la necrópolis caían cascadas de agua con una fuerza inimaginable. Solo quienes fueron testigos de aquello recuerdan con pavor lo sucedido.

—¿Temes que esa tromba de agua del cielo caiga sobre nuestras cabezas ahora? —preguntó el príncipe con cierta sorna.

—No lo descartes, pero lo importante es lo que ocurrió después.

—¿Qué pasó? —quiso saber Khamwaset.

El faraón asintió y empezó a narrar:

—Los sacerdotes del templo de Amón creían que la Maat se había roto. Sin embargo, todo volvió a la normalidad en pocos días. Las aguas se retiraron y el calor de mi padre, el dios Ra, hizo que las tierras se secaran. No sucedió nada. Algunas familias tuvieron que reconstruir los muros de sus casas con ayuda del ejército y voluntarios del templo. Pero no ocurrió nada. Todo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado.

El príncipe observó a su padre. Ramsés tenía ya cincuenta y cuatro años. Él, poco más de treinta. Los dos se sentían afortunados por haber llegado a esa edad con buena salud. En efecto, ambos, especialmente Ramsés, se notaban con un vigor especial que podrían compartir con todo su pueblo en pocos meses, cuando celebraran el Festival Sed,[14] un ritual en el que el soberano debía superar una serie de pruebas físicas para demostrar a sus súbditos que merecía seguir ostentando el trono de las Dos Tierras.[15]

—Me temo que en esta ocasión la tormenta sigue sobre nuestras cabezas.

—No han pasado más que unas pocas horas —protestó el faraón—. La clepsidra del patio del palacio ni siquiera ha empezado a desaguar para empezar a contar las horas de la noche.[16]

—¿A qué tienes miedo, padre? —La pregunta del príncipe Khamwaset no sorprendió al gran faraón.

Ramsés guardó silencio mientras se acercaba al lugar en el que descansaba Haty para acariciar su melena. Haty era un león macho de quien el faraón no se separaba nunca. Lo había capturado durante una cacería en el desierto cuando apenas era un cachorro de pocos meses.

—Cuando todo el mundo te teme es difícil tener miedo de algo, hijo mío —respondió al fin mientras seguía jugando con la abundante melena del enorme felino.

El príncipe enarcó las cejas al escuchar a su padre. Aquella revelación sonó arrogante incluso a oídos del sumo sacerdote, acostumbrado a las fanfarronadas del soberano. No le gustaba que su padre evitara reconocer sus miedos y empezara a eludir los problemas con pensamientos profundos que quizá podrían convencer a sus hombres más cercanos en el gobierno; sin embargo, él era uno de sus hijos predilectos y sabía cuál era el lado más débil de Ramsés.

En ese aspecto los dos eran muy parecidos. Llegaban al mismo estadio del alma por vías diferentes. Querían ofrecer tranquilidad y sosiego. Ramsés mentía para conseguirlo, y su hijo se mostraba nervioso al principio para luego apaciguarse a medida que iba conociendo los detalles del problema.

Khamwaset había comenzado a caminar por el ancho salón de recepciones del palacio de Men-Nefer. Jugueteaba con los dedos sobre un relieve de hojas de loto que sobresalía del fuste de las columnas.

—¿No tienes miedo al olvido? —insistió el sumo sacerdote del dios Ptah. Pretendía rascar un poco más la dura coraza que protegía el corazón de su padre en ese momento tan tenso.

Ramsés clavó la mirada en su hijo con falsa condescendencia. Khamwaset era transgresor e innovador, y Ramsés valoraba en extremo esas cualidades.

—Percibo cierta preocupación en tu semblante, hijo mío —señaló el faraón frunciendo el ceño y fingiendo sorpresa.

—Yo percibo en ti la misma falsa indiferencia que te atormenta cuando te enfrentas a un problema para el que no tienes una solución rápida y expeditiva.

—Ya enterramos a un toro Apis hace casi quince años y otro más recientemente, hace menos de cinco —le recordó el soberano, sin prestar atención a las palabras de su hijo—. Un nuevo Apis habrá renacido en otro animal, solo hay que buscarlo y dar con él. Entonces, ¿qué te preocupa?

—El significado que se pueda dar a su muerte o qué la ha causado —reconoció Khamwaset.

—¿A qué te refieres? —preguntó el faraón, un tanto sorprendido por la lectura que su hijo estaba haciendo del inesperado suceso.

—¿No resulta obvio? —El sacerdote levantó las manos al cielo—. Pronto empezarán a correr los rumores sobre la muerte del toro sagrado. Surgirán las voces disonantes de siempre, las cuales pondrán en duda la fuerza de tu gobierno. Pero ahora, además, nos hallamos sumidos en una ceremonia vital para la perpetuación de tu poder y fuerza en el trono de las Dos Tierras, el Festival Sed. Apenas quedan tres meses para que se celebre.

—No me olvido de este importante acontecimiento. Tenemos que prepararlo a conciencia. Sin embargo, no creo que el pueblo se preocupe por estos problemas —sentenció Ramsés con tranquilidad—. Ellos son felices y están satisfechos con los tesoros con los que se les premia cada vez que volvemos de una campaña militar en el extranjero.

El sacerdote se acercó a uno de los pebeteros que se usaban para quemar incienso y arrojó un puñado de perlitas amarillas que tomó de un plato que había en una mesa baja próxima. Al instante empezó a elevarse una columna de humo blanco no muy denso que exhalaba un aroma fresco y agradable. Con un gesto de la mano, Khamwaset se embriagó del perfume sagrado.

—Procede de las tierras del Punt[17] —le explicó Ramsés al ver cómo su hijo disfrutaba del aroma.

—El mejor incienso viene de allí —reconoció el sacerdote. A su memoria volvieron las ceremonias que se celebran con él en el templo de Ptah—. ¿Recuerdas la expedición de la reina Hatshepsut a la tierra del Punt?

Ramsés torció el gesto al escuchar el nombre de la mujer.

—No me gusta que se hable de ella en mi presencia —respondió con sequedad—. Mi padre, el faraón Seti, Vida, Salud y Prosperidad, decidió eliminarla de la lista de nuestros ancestros, como hizo con la familia de innombrables y perversos reyes a los que también borró de los anales de la tierra de Kemet. Si lo hizo es porque no merecían estar ahí. No debemos recordarlos ni mencionar sus nombres.[18]

—Podrían hacer lo mismo contigo.

—Mis éxitos en las campañas militares, mis logros constructivos y la paz que he dado a la tierra de Kemet no podrán olvidarse sin más.

Khamwaset se acercó en silencio hasta una pequeña estatua que había junto a ellos, bajo la atenta mirada de su padre.

Era una figura magnífica, realizada con esmero y dedicación en los mejores talleres de la residencia real. Estaba hecha con piedra caliza blanca y tenía un brillo especial. Solo se había policromado el tocado nemes, marcando bien las líneas amarillas y azules para darle volumen. La figura estaba arrodillada y su rostro mostraba una expresión de placidez que emocionaba a cualquiera que la observara. El tiempo se había detenido en el mismo instante en el que Seti se disponía a hacer una ofrenda a los dioses con los cuencos esféricos que levantaba con las manos.

—Es una pieza magnífica —reconoció Ramsés mientras la acariciaba con suavidad—. Estaba en el palacio que mi padre tenía en Waset, junto al templo de Ipet-Isut, pero decidí traerla en recuerdo de su prodigiosa figura.

El sacerdote escuchó atento lo que le contaba su padre. Solo cuando este acabó, levantó el dedo índice de la mano derecha para llamar su atención. Junto a la estatua, que no tendría más de un codo de altura,[19] había un paño de lino blanco.

—Tú sabes que es mi abuelo, el faraón Seti, Vida, Salud y Prosperidad —dijo el príncipe, reforzando la frase al tiempo que se le oscurecía la voz—. Sabes que es el dios viviente que te engendró. Pero ¿por qué lo sabes, padre?

Ramsés no esperaba que su hijo le hiciera esa pregunta. Hizo una mueca, sorprendido.

—Siempre ha estado ahí, mi padre también le tenía mucho cariño. Por esa razón la conservaba en su palacio y yo la he traído al mío.

—Pero si alguien viniera por primera vez a esta sala, ¿cómo podría saber que se trata de una imagen del faraón Seti, Vida, Salud y Prosperidad? Sus rasgos están idealizados y podrían confundirlos con los tuyos o con los de cualquier otro soberano.

No era la primera vez que Khamwaset hablaba de este asunto con su padre. Ramsés sabía del apego de su hijo hacia la magia, hacia heka, y cómo hacía gala de ella para demostrar el valor real de las cosas. Ramsés empezaba a vislumbrar el final del camino que le estaba mostrando.

—Nadie puede negar que es mi padre porque su nombre aparece grabado al pie —aclaró el faraón, y señaló con el dedo el relieve en el que se podía leer perfectamente el nombre del Portador del Sello del Bit de Seti, Men-Maat-Ra.[20]

—El nombre de las personas y las cosas es muy importante —dijo Khamwaset al tiempo que cogía el paño de lino de la mesa y lo abría con cuidado frente a la estatua del faraón.

Ramsés observaba con detenimiento cada uno de los movimientos de su hijo. El sacerdote cubrió en parte la figura durante apenas unos instantes. Sorprendido, miró a Khamwaset sin saber qué hacer.

El sacerdote retiró lentamente el paño de lino para que su padre pudiera ver el prodigio. La figura seguía siendo la misma, salvo por un sutil detalle que lo cambiaba absolutamente todo. El nombre de Seti había desaparecido, en su lugar estaba el de Ramsés, Portador del Sello del Bit, User-Maat-Ra.

El faraón no pudo disimular su sorpresa. Boquiabierto, Ramsés se aproximó aún más a la figura para ver de cerca aquel milagro. En efecto, el nombre de su padre había sido sustituido por el suyo. Incrédulo, acercó la mano para acariciar con las yemas de los dedos el nuevo relieve en el que se podía leer perfectamente su nombre, User-Maat-Ra…

El sumo sacerdote observó a su padre sin perder esa leve sonrisa que le gustaba lucir cada vez que realizaba alguna de aquellas maravillas.

—Es el mismo rostro, el mismo cuerpo…, pero su naturaleza cambia en un solo instante con un nombre diferente. Ahora, esta estatua te representa a ti, padre. ¡Te pertenece a ti!

Ramsés permaneció mudo durante un tiempo, aún sobrecogido por el espectáculo del que acababa de ser testigo.

—Percibo cierta zozobra en tu corazón —reconoció el sacerdote—. No temas, se trata de un proceso que puede ser revertido, y así lo haré. Con ello volveremos a instaurar la Maat y todo volverá a la normalidad.

Mientras hablaba, Khamwaset volvió a ocultar muy despacio la estatua con el paño de lino para liberarla de nuevo apenas un instante después. Como si nada hubiera pasado, ante los ojos del faraón la estatua de Seti había vuelto a su forma original, mostrando al pie de la figura el nombre del padre de Ramsés, Seti, Men-Maat-Ra, Vida, Salud y Prosperidad.

Tras este milagro, el príncipe continuó como si no hubiera sucedido nada y se acercó a una de las pinturas estucadas de la sala de recepciones. Su padre lo observaba incrédulo. No era la primera vez que veía a su hijo realizar un prodigio como aquel, aunque cada ocasión parecía superior y más increíble que la anterior.

Junto al muro en el que se había detenido el príncipe podía verse la imagen de un bóvido. Era el toro Apis, símbolo de la luz del sol, la fertilidad y, al mismo tiempo, garante de un viaje beneficioso por el mundo funerario.

—No es casual que esa representación del dios esté aquí —se adelantó a explicar Ramsés, que seguía intentando recobrar la compostura—. Yo mismo me encargué de que la colocaran junto a mí en las recepciones de las embajadas extranjeras. Su fuerza me ayuda desde el primer día, y sigue haciéndolo.

—Todo descansa en el nombre —repitió Khamwaset, recordando lo que había aprendido en la Casa de la Vida siendo apenas un niño—. El toro Apis existe aquí porque está representado y su nombre está grabado. Si no tienes nombre, no existes. ¿De ahí procede tu afán por usurpar santuarios y monumentos a los faraones que te precedieron? Bueno, los que vengan detrás de ti harán lo mismo.

El faraón sabía que su hijo tenía razón, pero no debía olvidar que él era el soberano de las Dos Tierras, y eso le permitía hacer lo que quisiera. Contaba con sobrados argumentos para demostrarlo.

—Hay monumentos que merecen ser recordados —señaló Khamwaset, que levantó ligeramente la voz mientras se acercaba a la bandeja que acababan de servirles. Cogió de ella una jarra con vino y vertió parte del contenido en una de las copas. La levantó para ofrecérsela a su padre.

—Es un acto de honestidad y justicia con los reyes que nos precedieron. Los templos antiguos vuelven a revivir cuando grabo sobre ellos mi nombre, el nombre de un dios —insistió Ramsés con arrogancia.

Perfilada en lo alto de un peñasco rocoso, la luz de la luna se reflejaba con intensidad sobre las paredes blancas de las tres pirámides principales de la región de Men-Nefer que podían verse desde el balcón del palacio.[21] Se encontraban en el extremo norte de la ciudad. Habían sido construidas hacía casi mil quinientos años, según contaban los registros de los templos, prácticamente al comienzo de la historia de su pueblo. Más cerca, al otro lado de la orilla del río en la que se hallaba el palacio del faraón, se erguía la necrópolis del dios Sokaris.[22] Una pirámide con forma de escalera brillaba con especial fulgor entre los otros monumentos que tachonaban el cementerio. Se trataba de la pirámide del faraón Zoser, uno de los primeros reyes de la historia de la tierra de Kemet, cuyo legado estaba vinculado por la tradición a Imhotep, su jefe de obras, sumo sacerdote de Ptah y arquitecto, una de las personas más sabias de todos los tiempos.

En la parte más occidental del cementerio se encontraba el enterramiento de los toros sagrados Apis. Khamwaset no tardó en percatarse de la presencia de varias antorchas portadas por un grupo de hombres que se dirigían hacia allí por la vía procesional que conectaba el recinto del exterior de la pirámide escalonada con el santuario de Apis.

—¿Hace cuánto que no caminas por la necrópolis de Sokaris? —preguntó el príncipe mientras se daba la vuelta y mordisqueaba otra de las frutas que había cogido del plato—. Y no me refiero a una festividad religiosa en la que tu obligación como faraón te exija estar allí.

Ramsés se quedó pensativo, sin hallar una respuesta que satisficiera a su hijo. Habían pasado muchos años desde la última vez que tuvo la oportunidad de disfrutar de la región.

—Mucho tiempo —reconoció Ramsés por fin, chasqueando los labios—. Las ocupaciones de un rey son muy cuantiosas y apenas tengo tiempo para mí mismo.

—Creo que hay tiempo para todo —protestó el príncipe—. Mis ocupaciones son también numerosas, no voy a decir que mayores que las tuyas, pero en proporción yo no cuento con el mismo número de oficiales que te asisten a ti.

Ramsés no corrigió a su hijo. Sabía que tenía razón.

—Los monumentos son muy hermosos —suspiró el soberano al volver la mirada hacia la necrópolis iluminada por la luna—. Desde aquí puede verse la pulcritud que cubre cada una de sus formas. Les debemos mucho a los antiguos constructores.

—Desde aquí no aprecias realmente su magnificencia, ni sobre todo… su decadencia. La pirámide del faraón Unas fue saqueada hace generaciones —dijo el príncipe—. Gran parte de los muros que sustentan sus paredes inclinadas se han venido abajo, y en las últimas décadas se han reutilizado sus piedras como si fuera una simple cantera.

—¡Pero eso es terrible!

—Ese deterioro les da unas peligrosas alas a los seguidores de los antiguos miedos —añadió el príncipe.

Ramsés lo miró sorprendido.

—¿A qué te refieres, hijo mío?

—El templo es un hervidero de rumores.

—También el palacio lo es.

—Es cierto, padre —aceptó Khamwaset—. No estoy hablando de rumores infundados, sino del peligro que acarrea el olvido de nuestras tradiciones y, sobre todo, la memoria de los que nos antecedieron.

—No acabo de comprenderte. ¿Eso es lo que te preocupa? —quiso saber el soberano en un nuevo intento de obtener una respuesta—. Desde el principio de mi reinado, Amón no ha dejado de acompañarme en mis campañas militares. Esta es la razón por la que no he cesado de levantar monumentos en su honor.

—He de reconocer que el trabajo de Hunefer como sumo sacerdote de Amón está siendo encomiable. Al mismo tiempo, has perseguido a todo aquel que intentara desbancar a Amón de su poder supremo. Hunefer ha sido clave en esa acción.

—Su familia sabía dónde estaba el problema, me pidió ayuda y en pocas semanas, con el apoyo del ejército, acabamos con él —reconoció el faraón con una sonrisa cruel.

—Murieron miles de personas. Es cierto que muchos eran seguidores del antiguo credo del faraón… —Khamwaset se detuvo inmediatamente para no mencionar en presencia de su padre el nombre del faraón maldito—. Pero no es menos cierto que tuviste que acabar con la vida de muchos que nada tenían que ver con esa herejía.

El príncipe y su padre estaban haciendo alusión al momento de la herejía de Amenhotep, Nefer-Kheperu-Ra, Akhenatón. Cuando terminó su reinado de diecisiete años, la nueva capital construida por él en la ciudad de Akhetatón, el Horizonte de Atón, el dios considerado ahora herético, siguió siendo habitada por decenas de familias que realmente no tenían a dónde ir.

—De alguna forma también eran culpables. No olvides que vivían en una ciudad maldita.

—Pero eran pobres, no tenían ninguna posibilidad de cambiar de vida y empezar en otro lugar —protestó Khamwaset, quien en ocasiones no estaba de acuerdo con las decisiones que su padre había tomado para acabar con los seguidores del faraón maldito—. Eran fieles a tu persona y al dios Amón. Nada tenían que ver con aquel antiguo dios.

—Nadie lo ha conseguido. No se han atrevido —insistió Ramsés marcando claramente las palabras al tiempo que levantaba el dedo en señal de advertencia.

Khamwaset miró a su padre en silencio mientras se atusaba la coleta de sumo sacerdote que pendía del lado derecho de la peluca.

—¿Estás seguro de que nadie se ha atrevido?

—¡Nadie! —respondió con firmeza el soberano, muy seguro de sus palabras—. Todo aquel que lo ha intentado se ha encontrado cara a cara con mi espada. ¡Es más! Hemos borrado la memoria de todos los reyes traidores que lo han intentado a…

—Como el caso del Gran Perverso —le cortó el príncipe.