Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: EDHASA

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

Un hombre viejo pasa cada día en un banco de plaza. En silencio, quieto, como si la vida se hubiera terminado para él. Las palomas lo rodean, las miradas lo evitan. Salvo una; la de una moza que intenta recuperarlo. Sin éxito, hasta que un día ese hombre desaparece. Su ausencia desencadena la trama de La Pieza del Fondo. Como si fuera una ficha de dominó, una ficha fantasma que cae y empuja a todas las otras, que estaban paradas aunque no necesariamente firmes. La búsqueda de ese hombre llevan a la historia a una comisaría, a un hospital, y sobre todo a una galería de personajes que estarían en el margen de la sociedad si fueran capaces de saber que la sociedad tiene un centro y también una periferia. Ignoran eso, ligeramente aturdidos por la pena y la soledad, y no obstante aun tiernos, aun capaces de socorrer al otro, de olvidarse de sí mismos con naturalidad e incluso con satisfacción. Igual que en El colectivo, Eugenia Almeida escribió una novela hecha de atmósferas y sugerencias, con diálogos punzantes que no renuncian a la poesía de la escritura, con una aguda sensibilidad para captar la luz y la sombra de sus protagonistas y para mostrarlos en un estado de conmovedora pureza.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 217

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

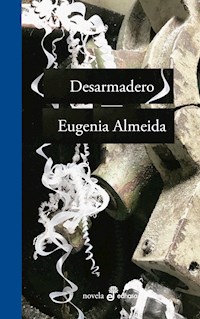

Eugenia Almeida

LA PIEZA DEL FONDO

“Una historia conmovedora que hace pensar, que remueve emociones y que no nos deja indiferentes.” Sarah Chelly, Livres-A-Lire.net, (Francia)

“Muy pronto, el lector se siente tan cerca de los personajes que casi le es posible tocarlos”, Elizabeth Jobin, Le Temps (Suiza)

Un hombre viejo pasa cada día en un banco de plaza. En silencio, quieto, como si la vida se hubiera terminado para él. Las palomas lo rodean, las miradas lo evitan. Salvo una; la de una moza que intenta acercarse. Un día ese hombre desaparece. Su ausencia desencadena la trama de La pieza del fondo. Como si fuera una ficha de dominó, una ficha fantasma que cae y empuja a todas las otras, que estaban paradas aunque no necesariamente firmes.

La búsqueda de ese hombre lleva la historia a una comisaría, a un hospital, y sobre todo a una galería de personajes que estarían en el margen de la sociedad si fueran capaces de saber que la sociedad tiene un centro y también una periferia. Ignoran eso, ligeramente aturdidos por la pena y la soledad, y no obstante aun tiernos, aun capaces de socorrer al otro, de olvidarse de sí mismos con naturalidad.

Igual que en El colectivo, Eugenia Almeida escribió una novela hecha de atmósferas y sugerencias, con diálogos punzantes que no renuncian a la poesía de la escritura, con una aguda sensibilidad para captar la luz y la sombra de sus protagonistas y para mostrarlos en un estado de conmovedora pureza.

Almeida, Eugenia

La pieza del fondo / Eugenia Almeida. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Edhasa, 2022.

(Edhasa literaria; 0)

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-628-250-5

1. Narrativa Argentina. 2. Novela. I. Título

CDD A863

Diseño de colección: Pepe Far Diseño de cubierta: Juan Balaguer

Primera edición en la Argentina: agosto de 2010, 2022Edición en formato digital: junio de 2022

© Eugenia Almeida,2007, por acuerdo con la Agencia Literaria Mertin Inh. Nicole Witt e. K., Frankfurt am Main, Alemania

© de la presente edición Edhasa, 2010, 2022

Avda. Córdoba 744, 2º piso C

C1054AAT Capital Federal

Tel. (11) 50 327 069

Argentina

E-mail: [email protected]

http://www.edhasa.com.ar

Diputación, 262, 2º 1ª, 08007, Barcelona

E-mail: [email protected]

http://www.edhasa.es

ISBN 978-987-628-250-5

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Conversión a formato digital: Libresque

Índice

CubiertaPortadaSobre este libroCréditosDedicatoriaEpígrafe123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960Sobre la autoraA Daniel Mordzinski,

por una generosidad conmovedora.

La verdad se expresa

en un lenguaje extraño y dura poco.

Elisa Molina

1

El pájaro se acerca. Podría ser una paloma. Sin embargo. Palomas hay allá, debajo de la estatua. La vieja les tira maíz rabiosamente, cumpliendo un deber que desconoce su origen. Podría ser un gorrión. El hombre no lo sabe porque sólo mira su zapato derecho. Cada tanto la vieja levanta la vista para observarlo. Esa mirada teje un monólogo, hueco y previsto. Ella sabe que él no mira a nadie. Su zapato, un mosaico de pasto, la cadena que bordea la estatua. El cielo. Suele mirar el cielo.

Ayer, la moza del bar que está frente a la plaza le trajo un paquete de comida. Hoy, cuando la vieja llegó, él seguía con el paquete en la mano.

La moza lo mira de a ratos, entre una mesa y otra. Apenas puede cruza la calle y se acerca. Quiere corroborar lo que sospecha: él no ha probado la comida.

Nerviosa, apurada, vigilando de reojo que su jefe no la vea, se pone en cuclillas delante del hombre.

–¿No le gustó?

Le da la impresión de que la oye. No sabe por qué. Él sigue mirando la baldosa que parece brotar de su zapato.

Ella apoya su mano sobre la de él y la mueve suavemente. Toma el paquete, lo abre y comprueba que los sándwiches que ha traído ayer no han sido tocados.

–Se los voy a calentar. Todavía están buenos.

Baja un poco la voz:

–Yo los como así. Me llevo los que sobran y al otro día los caliento en mi casa. Ya vengo.

Entra al bar y se asegura de que el dueño no esté a la vista. Empuja la puerta de la cocina con la cadera y estira el brazo para darle el paquete al cocinero.

–Calentamelós...

–Pero esto es de ayer...

–Sí, sí, son para el señor de la plaza.

–¿El tonto?

–¡Por qué le decís así! Ni lo conocés.

–Si hace días que está ahí. No habla con nadie. No hace nada. Para mí que le falla.

El cocinero se da unos golpecitos en la cabeza, hace una mueca y se ríe.

–A vos te falla. –Sofía se ríe también.

–Qué raro la señorita, dedicándose a gente tan importante, tan destacada.

–Salí. Si vos sos igual... Cuando puedas calentame esto sin que se dé cuenta el ogro.

–Un día te va a oír. Y te va a echar.

La última frase se oye entrecortada porque Sofía ya ha salido de la cocina y la puerta de vaivén se abre y se cierra hasta encontrar su punto de equilibrio.

Sánchez termina su conversación, cuelga el teléfono y grita:

–Hoy te quedás hasta las ocho.

–No puedo –dice Sofía acercándose.

–Podés, podés. Si hay voluntad, se puede.

–Pero hoy...

Sánchez corta la frase:

–Servime la cuatro urgente que Juancho ya te sacó el pedido.

Sofía traga. Las voces, los horarios, las frases truncas. Un sorbo de arena. Algo que va lastimando al bajar. Acomoda apenas su carga para llegar a la mesa cuatro con una sonrisa. Apoya un plato acá, un vaso a cada lado, las servilletas, la botella. Y al sonreír, aunque duela, va borrando a Sánchez y pone la mirada en el hombre del otro lado del vidrio, del otro lado de la calle, en el banco de la plaza. Del otro lado del mundo.

Lleva unos platos sucios a la cocina. Cuando pasa al lado de Juancho dice en voz baja:

–Lo que te di sacameló con los almuerzos.

El cocinero murmura algo que se pierde. Ahora la mañana es el tiempo que falta para llegar al mediodía.

2

Cuando son las doce y cuarto Sofía toma la lista de pedidos y se acerca a la barra:

–Voy saliendo.

Sánchez no se molesta en contestar. Sigue dibujando números en un bloc de papel marrón.

Juancho apila los paquetes sobre los brazos estirados de Sofía.

–¿Lo pongo arriba de todo?

–No, no, abajo. Se lo doy cuando termine.

La chica va esquivando la gente que atropella veredas demasiado angostas para tanta urgencia. Siempre se detiene unos minutos con cada cliente, comparte unas palabras mientras entrega la comida. Hoy no. Hoy entra y sale de la compañía de seguros lo más rápido que puede. Pasa por la farmacia, donde deja otro pedido. El cadete de los abogados está en la puerta del edificio y ella evita subir los seis pisos. Durante todo el trayecto, las manos han servido de termómetro. El deseo de que ese paquete, ése en especial, no se enfríe.

Sofía se acerca a la plaza y ve la sombra de Sánchez encorvado sobre la barra. Llega hasta el banco, se agacha, deja el paquete sobre las piernas del hombre y mientras se levanta dice, con toda la paz que le falta:

–Cómalos ahora. Están calentitos.

Después todo un día calcado de otros. Apenas se detiene en los clientes. Hoy todo es dos menú, una cerveza, un café y un cortado para la siete, cierra la tres, un té bien cargado, dos vasos sucios, rejilla que gira sobre las mesas. Ha buscado con los ojos el gesto del hombre en la plaza. Y lo ha visto siempre igual. Inmóvil, con el paquete sobre las piernas.

Cerca de las siete, ella entra a la cocina. Juancho hace un gesto brusco tratando de esconder el cigarrillo que tiene en la mano.

–Soy yo, soy yo.

–Qué susto. Pensé que era Sánchez.

–Se fue a la esquina a buscar unas cosas.

El cocinero se libera de los gestos nerviosos y urgentes de fumar a escondidas. Se apoya sobre la pared y aspira profundamente. Suelta el humo y lo mira hacer dibujos sobre el tragaluz.

–¿Y? ¿Se lo pudiste dar?

–Sí. Pero no lo abrió.

–Viste que le falla...

–Sos tonto, ¿eh?

Sofía estira su mano para acercarla al cigarrillo. Juancho se lo ofrece y ella da una bocanada.

–¿No habías dejado?

–Sí –dice la voz cansada–.Tiene el paquete ahí, sobre las piernas. Donde yo lo dejé.

–¿No te ibas a juntar con tu hermana hoy?

–A las cinco. Pero Sánchez me dijo que me quede hasta las ocho. ¿Tendrá familia este hijo de puta?

–Tres o cuatro chicos. Pero no le gusta estar en su casa.

Otra bocanada.

–Dentro de un rato me voy.

–¿A lo de tu hermana?

–No le pude avisar. A casa me voy.

Se oye un ruido que ambos reconocen. Juancho moja la colilla del cigarrillo, la tira dentro del tacho y trata de taparla con restos de basura. Sacude el brazo de arriba hacia abajo para espantar el humo. Sofía estira su delantal, se fija en el reflejo de un vidrio si el pelo sigue ordenado, acomoda un clip y sale de la cocina.

–Andá nomás.

–Son las siete recién.

Su vista baja del reloj de pared a los ojos de Sánchez.

–Sí, ya sé, pero está todo tranquilo. Andá.

–Al final nunca sé a qué hora salgo.

–Vos lo único que necesitás saber es a qué hora entrás. No me contestés porque hay un montón de gente que mataría por tener este trabajo. Así que cuidalo. Acá nadie es indispensable, ¿sabés?

–Sí, señor.

Palabras huecas mientras Sofía estira el brazo hacia atrás buscando la manga de su abrigo. Palabras huecas mientras va prendiendo los botones camino a la cocina. Silencio al besar la mejilla de Juancho.

La puerta del bar. A la derecha, las luces borrosas del semáforo. A la izquierda, la iglesia de las monjas de clausura. Enfrente, la plaza. El banco. El hombre.

Cruza la calle. Se acerca. Se sienta. Toma el paquete que está sobre las piernas de él. Lo pone sobre su falda. Lo abre. Saca un sándwich. Lo muerde. Saca otro y estira la mano.

–Ahora vamos a tener que comerlos fríos.

Del otro lado de la calle, del lado de adentro del vidrio, se oye el grito de Sánchez.

–¡Juancho!

El cocinero abre la puerta y se asoma.

–Sí.

–¿Qué hace aquélla?

El índice señala, violento, la imagen del banco. Juancho sonríe.

–¿Quién?

–Sofía, boludo. ¿No es Sofía aquélla?

–Parece.

–¿Qué hace?

–Come.

–¿Qué hace sentada con ese ciruja?

–No sé. A lo mejor está en el mismo banco pero no está con él.

–Pero no seas pelotudo. ¿No ves que él también tiene un sándwich en la mano?

–Cierto.

–Yo no sé si esta mina es o se hace. Me destruye la imagen del bar.

–No está con el uniforme.

–Lo mismo. Se sienta ahí con ese mugriento. ¿Y si la ve algún cliente?

–No pasa nada. Es de noche, no la va a ver nadie.

–¿Y los sándwiches?

–Son de ayer.

–Pero se los doy para ustedes. No para los linyeras. ¿Tengo cara de Madre Teresa, yo? Se va a correr la voz y esto se va a llenar de vagos.

–Sánchez, es la comida de Sofía. Si la quiere compartir, tema suyo. Dejelá tranquila.

–Estás muy contestador, vos. Andá a la cocina y ocupate de tus cosas. Ya mañana voy a hablar con ella.

3

Amanece. Una turba de nubes que golpea del lado del sol. Una oscuridad vencida que se va retirando entre el humo. En la esquina del semáforo, Juancho levanta la mano para llamarla. Sofía cierra su abrigo. Su cuerpo simula correr, pero en realidad camina. Se oye el ruido de un beso pero ninguna boca ha tocado la cara del otro. Uno de esos besos huecos que se dan al aire, el mal gemelo de un saludo verdadero.

–Sánchez te vio con tu amigo ilustre.

–¿Y?

–Se puso a putear. Dice que juntándote con ese tipo le arruinás la imagen del bar.

–Qué mal bicho.

–Dijo que hoy iba a hablar con vos.

–Que hable nomás. Lo voy a mandar a la mierda.

–Cuidado. Está muy difícil conseguir trabajo.

–Sí, pero este tipo no tiene límites. Me cambia el horario todos los días. Nos paga tarde. ¿Y encima ahora se mete con lo que hago afuera? No. Que no me joda porque en serio lo mando a la mierda.

Llegan juntos al bar. Sánchez está prendiendo las luces. Juancho deja su abrigo en el perchero y va directamente a la cocina. Sofía se queda parada justo frente a la barra. Los brazos cruzados sobre el pecho. Esperando.

Sánchez tarda un minuto en notar la sombra larga, inmóvil, que resbala sobre las copas. Gira. Lo desconciertan el gesto, la forma de pararse, los ojos fríos. Su voz suelta una sola palabra que parece preguntar pero es, en realidad, un mojón. Una piedra que marca hasta dónde hemos llegado. De ahora en más, si continuamos, estamos en tierra desconocida. Su voz dice:

–Qué.

–Digamé.

–Qué querés.

–Yo, nada. Trabajar tranquila.

–Tranquila te veo. Lo que no veo es que estés trabajando.

Sofía deja el tapado en el perchero. Se pone el delantal. Va a pasar todo el día esperando un reclamo que no llega. No porque se haya diluido. No porque su gesto de enfrentarlo lo haya desarmado. Simplemente porque Sánchez decide en qué momento presionar. Cuando él quiera. Cuando considere que un punto de desequilibrio en los gestos de ella puede permitirle ganar. Que ella esté tan vencida que no quiera ofrecer lucha. Que no piense en resistirse. Que se deje desarmar. Resbalar. Caer. Lentamente. Hacia donde todo da igual. Donde todo se digiere con la misma facilidad. Donde cada insulto y cada voz están desprovistos de sentido. Sólo palabras que no dicen nada. Letras.

Sofía mira el banco de la plaza. Está vacío. Se inquieta. Algo le falta. Algo que es muy difícil precisar. No es él. No es la presencia de él. Es algo más y algo diferente. Por eso, aunque diez minutos después vea llegar al hombre, ese pozo que se le ha abierto entre la garganta y el vientre no vuelve a cerrarse. Ahora está obligada a ser conscientemente huérfana de algo que no llegó a conocer.

Juancho se asoma a la puerta. Busca el cuerpo de Sánchez.

–Se fue a hablar con el del café.

–¿Y por qué no me avisás?

Sofía levanta los hombros, en el gesto conocido de quien quiere decir que no sabe, que no le importa. Sólo que lo adecuado sería subirlos y bajarlos rápidamente. Y en cambio ella los deja allá, indefinidamente arriba, en una huella extraña que empuja significados sin proponer ninguno.

Juancho mira esos hombros. La cara flaca de Sofía.

–Quería preguntarte cómo te fue.

–¿Con?

–Con el tonto. ¿Comió?

–No. Pensé que si me quedaba con él... Pero no.

–No sabés cómo se puso Sánchez.

–Al final no me dijo nada.

–Viste cómo es. Se enciende y se apaga así. En un segundo. Pero no te confiés. En el momento menos pensado se enciende de nuevo.

–Me da igual. ¿Dónde dormirá?

–¿Sánchez?

–No.

Sofía hace una pausa y la cabeza se levanta con un movimiento leve en dirección a la plaza.

–Él.

–Por ahí. Capaz que tenga un lugar. Algo bajo techo.

–Debe comer en algún lado. Si no, no hubiera despreciado los sándwiches.

–Andá a saber. Estos tipos. Qué hacen... dónde comen...

–Guardame alguito para él. Lo que vaya quedando. Después se lo llevo.

–Bueno... –Las manos de Juancho bajan para sacudir el delantal–. Pero si Sánchez nos pesca, vos te hacés cargo.

–Sí, sí –va repitiendo ella mientras se asoma a la puerta del bar. Mira la plaza. El hombre está ahí. Más allá, la vieja que tira maíz a las palomas. Se oye un ruido de cueros, a lo lejos. Una bomba de estruendo. Aparece una flor negra, una línea de humo en el cielo. Sofía, instintivamente, baja una mano hasta el vientre. Y ahí la deja. Quieta. Cubriendo algo que no puede nombrar. Una de las voces en los huesos. En los músculos. Esa hilera de presentimientos que trae el frío.

De lejos, alguien podría pensar que la mano protege un embarazo imperceptible. Pero es el gesto de una mujer que sostiene su propio vientre. Que lo acerca a la columna. A las zonas del cuerpo que ayudan a sostenerse. Como si todo el resto fueran equívocos solitarios que se repiten, se desconocen, se desdoblan y hacen temblar las piernas. Como si todo el resto fuera agua.

Sofía sólo deja que el cuerpo esté. Su mano derecha sobre el costado izquierdo del vientre. Suena la puerta y entran dos hombres. El vapor del mediodía se aplasta contra los vidrios. Afuera la gente se inclina hacia adelante para resistirse al viento. Nada duele tanto como este olor a comida pegándose a las mesas.

Mira al hombre que está en la plaza.

Sánchez vuelve de la calle.

Entre un plato y otro ella va a acercarse para preguntarle a qué hora puede irse hoy. Él va a aprovechar para cobrarse el reproche que ha guardado.

–A la hora de siempre.

Ella no va a dejar pasar el estiletazo sin contestar con otro:

–Que serían...

–Las cuatro.

Él ha perdido. Hasta que encuentra, otra vez, la rienda. El bocado de hierro que vuelve a colocar entre los dientes de ella.

–Salvo que te necesite un rato más.

4

Ravioles. El chico de la mesa cuatro se inclina sobre el plato. Siente subir el vapor, humedecerle la cara, rodearle el pelo. Mastica el pan alegre. Come despacio y vuelve a hundir los ojos en esa niebla.

Los del fondo hace mucho que no sienten hambre. Mientras hablan, el más joven mueve la comida de un lado al otro del plato. Parece que la estuviera inspeccionando. Siempre dejan más que lo que comen. Nunca tocan el pan.

Ella piensa en esa gente que cada día se sienta a una mesa y come sin comer. Sospecha que duermen sin dormir. Que no odian. Que no sienten asco. Que la temperatura, los perfumes, los colores no los perturban.

Va hilando una mirada que une al chico de la mesa cuatro con el hombre de la plaza. Gira para ver a Sánchez, que acaba de salir y está a punto de doblar la esquina. Corre hasta la cocina. Mientras la voz de Juancho dice Dale, che, que ya está el pedido ella toma un recipiente de plástico y lo llena de ravioles. Lo cubre de salsa. Estira el brazo para alcanzar la quesera y con la cuchara suelta una lluvia que aclara el rojo.

–¡Eh! ¡Pará un poco! Tenés que poner menos. ¿Para quién es eso?

Sofía busca bajo la mesada de mármol una cuchara y un tenedor.

–Che, te estoy hablando...

Ella envuelve el recipiente en un papel al mismo tiempo que apoya su boca sobre la mejilla de Juancho y dice:

–Cubrime un ratito, no seas malo.

–Ya sabía yo... y encima voy y pregunto para quién es.

Sale del bar y en una carrera alcanza el banco. Se sienta al lado del hombre. Desenvuelve el paquete. Pone el tenedor entre los ravioles y apoya el recipiente sobre las piernas de él.

–Se los va a tener que comer rápido porque si mi jefe nos ve, me quedo sin trabajo. ¿Me entendió? Guardemé los cubiertos. Cuando salga, los vengo a buscar.

Ella entra al bar y le da un toque en la espalda a Juancho. La llaman de la mesa tres. Más vino. Entra a la cocina y vuelve a salir. Retirar los platos de la cinco y llevar café a la dos. Mientras acomoda los pocillos en la máquina, Juancho le da un codazo, suave, en las costillas. Ella gira. El cocinero sonríe.

–Mirá que había sido fino el tipo. Si está bien caliente, come.

Sofía se queda mirando al hombre en el banco. Lentamente, anudando un gesto detrás de otro, el tenedor sube y baja como si fuera un saludo que él le hace, desde el otro lado de la calle.

5

A las cuatro y diez Sofía pasa detrás de la barra para buscar su abrigo. Lo descuelga y lo apoya sobre una de las banquetas. Las manos detrás de la espalda, los dedos buscando a tientas la punta del moño que sostiene el delantal, la mirada baja.

–Esperá, esperá –dice Sánchez desde la caja–. Sacame estos dos pedidos y después te vas. Fijate si no hay algo más en la cocina.

–¿No habíamos dicho a las cuatro?

–¿Y para qué querés salir temprano? ¿Para sentarte con el vago ese?

–Eso a usted no le importa. Yo afuera hago lo que quiero.

–Afuera lejos, sí. Afuera cerca es lo mismo que adentro. ¿Cómo te vas a juntar con ese tipo? ¿Y si te ve algún cliente?

Los hombros de ella se alzan y se bajan de un golpe.

–Que me vea.

–No te hagás la tonta. ¿Qué va a pensar la gente?

Preguntas preñadas de su propia respuesta. Ella mira el reloj de pared y, cambiando el tono de voz, deja caer:

–¿Qué va a pensar la gente?

Él se da cuenta de que no es la simple repetición de una pregunta. Lo que previó como flecha tiene puntas de ambos lados. Y ella ha preguntado tranquila. Desde un equilibrio extraño que acaba de aparecer en sus rasgos. Él sabe que está obligado a pensar en lo que creía obvio, compartido. Sabe que deberá responder. No como si fuera el eco de su propia pregunta sino como algo totalmente nuevo que, sin embargo, ha brotado de su boca. Sabe. Mide a Sofía. Le sorprende el tamaño que ha cobrado la chica sólo por una frase. Y una frase que ni siquiera pensó ella.

–Andá nomás.

Sofía mete un brazo dentro del abrigo. Abre la puerta y sale así a la calle. Una mitad del cuerpo a la intemperie, la otra mitad protegida. En la esquina está Anastasia, la mujer que vende café. Camina unos pasos. Se para al lado del carro y basta con sonreír y levantar dos dedos de la mano derecha. La mujer tiene la delicadeza de sacrificar dos vasos para que ella no se queme.

Estira un billete que deja entre los termos, sonríe otra vez y se acomoda el saco. Gira hacia el banco y recibe la gracia de que el hombre esté mirando. Es un segundo en que los ojos se cruzan pero enseguida escapan, sobrepasados por el encuentro.

Ella camina. Tiene la vista fija en el café, cada paso cuidando que no caiga una gota. El vapor llega hasta los ojos y ella sopla para ver la pequeña nube alejarse de su mano.

Al llegar, se agacha para dejar los vasos en el piso. Se despliega la eternidad en que él observa si ella va a ubicar la cartera entre sus cuerpos. Como un límite, una frontera. Pero ella la pone entre sus pies y aprovecha el gesto para alzar los vasos. Ya está sentada. Ya le está acercando el café, ya casi está sobre el borde de su mano cuando él levanta la pierna y de ahí abajo saca un pequeño paquete envuelto en papel gris. Lo sostiene en el aire, esperando que ella lo retire.

Sofía lo mira. Toma el paquete. Lo abre. Ahí están los cubiertos que han provocado este encuentro. Limpios. Ella saca la cuchara y la levanta para ponerla justo frente a sus ojos.

–¿Los lavó?

Él apenas mueve el pie izquierdo. Ella acerca un poco su mano. Él acepta el café. Sofía sonríe. Liberada su mano izquierda, puede tomar el vaso con las dos manos, como si rezara, como si lo que sostiene fuera un cáliz.

6

Es la tercera vez que lo traen a la seccional. Siempre que entra o sale de una habitación inclina la cabeza hacia atrás y mira el techo. O el cielo. Frías, el policía que está de guardia, ha notado ese gesto. Esa repetición que lo identifica. Acá le dicen el Juan. No contesta cuando le preguntan el nombre. Mira a un lado, pasea la vista por las cosas y después de un rato vuelve a apoyar los ojos en la persona que le ha preguntado. Los de la guardia no han hecho ficha. Le dicen el Juan porque Palacios, cuando lo trajo la primera vez, le dijo medio gritando:

Acá todo el mundo tiene nombre. ¿Me entendés? Acá cuando te llaman tenés que venir enseguida. ¿Y cómo mierda te llamamos si no tenés nombre? ¿Eh? Así que si vos te querés hacer el pelotudo, bueno. Hacete el pelotudo. Pero cuando yo diga Juan, vos te parás. Y cuando yo diga vení, vos venís. ¿Tá claro? Y no me hagás calentar porque yo no me ando con boludeces.

Palacios gira el cuerpo en dirección al escritorio. Desde atrás se oye la voz de Frías:

–¿Otra vez? ¿Para qué lo trajiste?

–¿Cómo para qué lo traje? ¿Vos sos boludo?

–Si no jode a nadie.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)