Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Oktober Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Mord und Nachschlag

- Sprache: Deutsch

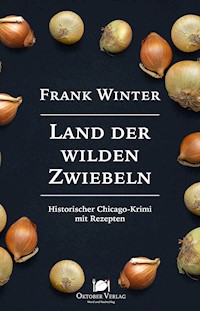

Shikaakwa, Land der wilden Zwiebeln, so nannten Native Americans eine kleine Prärie-Siedlung im mittleren Westen der USA. Rastlos bauen die europäischen Einwohner seit 1837 Häuser, Straßen und Kanäle, und zwanzig Jahre später hat sich Chicago zu einer großen Stadt gemausert. Max Meyer aus Karlsruhe gehört zu den Tausenden Deutschen, die das raue Pflaster ihre neue Heimat nennen. Er ist privater Ermittler und löst alle Fälle »schnell, zuverlässig und günstig. English, German and Badisch spoken«. So verspricht es die Anzeige in der »Illinois Staatszeitung«. Carl Antz, Besitzer einer großen Lagerbrauerei und zweier Biergärten, ist sein neuer Klient. Ein Arbeiter wird vermisst und Antz möchte wissen, ob ihm etwas zugestoßen ist. Meyer recherchiert in den unterschiedlichsten Milieus, bei Turnern, Alkoholgegnern und in Spielhöllen. Obwohl er am liebsten alleine arbeitet, kann er auf die Unterstützung einiger Landsleute nicht verzichten. Zwei von ihnen sind Verwandte: Tante Paula und Onkel Herbert. Im Business District führen sie einen Laden, in dem man gegen gute Dollars außer Hausdächern alles erwerben kann. Geht es um Leben oder Tod, forscht der Detektiv auf die Schnelle. Alle anderen Angelegenheiten müssen sich seinem Lebensrhythmus anpassen, geprägt durch die Lektüre städtischer Zeitungen und Bücher. »Land der wilden Zwiebeln« ist der erste Krimi mit dem Deutsch-Amerikaner Max Meyer.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 208

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Frank Winter

Land der wilden Zwiebeln

Chicago-Krimi mit Rezepten

Haftungsausschluss: Die Rezepte dieses Buchs wurden von Verlag und Herausgeber sorgfältig erwogen und geprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Die Haftung des Verlags bzw. des Herausgebers für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

© 2021 Oktober Verlag, Roland Tauber

Am Hawerkamp 31, 48155 Münster

www.oktoberverlag.de

Alle Rechte vorbehalten

Satz und Umschlag: Thorsten Hartmann

unter Verwendung je eines Fotos von

nm_picture/iStockphoto und dulezidar/iStockphoto

Rezepte: Frank Winter

Druck: Books on Demand GmbH

In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt

ISBN: 978-3-946938-59-0

eISBN: 978-3-946938-62-0

Dieses Buch widme ich meinen amerikanischenVerwandten: Omar und Carol Winter inFort Worth/Texas, Mike Winter und Familie inSpringerton/Illinois, und nicht zu vergessen alleweiteren Cousins im großartigen Carmi/Illinois.

This one is for you, guys!

Inhalt

Die Personen

Kapitel eins: Bier aus deutschen Landen

Kapitel zwei: Brauer und fliegende Händler

Kapitel drei: Traditionen verpflichten

Kapitel vier: Eine Audienz mit Folgen

Kapitel fünf: Harmonisches Zusammenleben

Kapitel sechs: Unter der Weide

Kapitel sieben: In der Höhle der Löwin

Kapitel acht: Chicagos historische Gesellschaft

Kapitel neun: Nachricht vom Vermissten

Kapitel zehn: Abendessen bei Meyers

Kapitel elf: Carl Antz macht, was er kann

Kapitel zwölf: Im Court House

Kapitel dreizehn: Kurz und bündig

Epilog

Rezepte

Glossar badischer, badisch-amerikanischer und deutsch-amerikanischer Worte

Deutsche in Chicago, Illinois/USA

Die Personen

Max Meyer

Seine Heimatstadt Karlsruhe musste er nach den gescheiterten Revolutionen von 1848/1849 fluchtartig verlassen. Obwohl Max als reicher Erbe keine Geldsorgen hat, arbeitet er als privater Ermittler.

Paula Meyer

»Sehr harte Schale, mit etwas weicherem Kern«, so beschrieb Max seine Tante einem Freund. Mit ihren Habseligkeiten zwanzig Jahre früher in den USA angekommen, hat sie sich mit dem Gatten bescheidenen Wohlstand erarbeitet.

Herbert Meyer

Herberts Vorstellung von Glück? Im sonnigen Biergarten sitzen, mit einem Glas Bier und seiner Meerschaumpfeife. Häufig macht ihm Paula dabei einen Strich durch die Rechnung.

Carl Antz

Der Bayer besitzt in Chicago eine Brauerei und zwei Biergärten. Für seine Emigration in die USA gab es einen triftigen Grund …

Mister Wright

Am Abend nimmt der höfliche Bestatter aus der Nachbarschaft gerne einige Gläschen Rye Whiskey zu sich.

Schmieder

Das Salär verdient Meyers bester Freund als Barkeeper in einem Saloon. Sein Herz hängt an der kritischen Zeitung »Solidarität«, die er in den Straßen Chicagos anpreist, und am Bund der Revolutionäre.

Heinz Kiesinger

Noch ein Freund Maxens. Der Mann aus Durlach, heute Stadtteil Karlsruhes, arbeitet in Chicagos Historical Society.

»Diese junge Stadt ist eines der wunderbarsten Phänomene von Amerika, wenn nicht sogar der gesamten Welt.«

Carl Schurz über Chicago, in einem Brief an seine Frau, 30. September 1854

Kapitel eins: Bier aus deutschen Landen

Chicagos Maisonne lachte ins Zimmer und gäbe es gegenüber nicht dieses unförmige Rathaus, hätte Max Meyer den Tag optimistisch begonnen. Wie eine deutsche Wasserburg, Stein für Stein abgetragen und neu aufgebaut! Unschön wurde der schwere, rote Vorhang, Zimmer in Büro und Schlafbereich teilend, zur Seite gerissen: Tantchen hatte ihr braunes Haar zum Knoten gezüchtigt, trug ein bodenlanges Kleid und Stiefeletten. Selbst in ihren Fünfzigern war Paula hübsch und schlank und hätte mit etwas gutem Willen auch Fee sein können. Max ging an ihr vorbei und setzte sich an den Eichenschreibtisch. Die langen Beine legte er über die Kante.

»Endlich aus dem Bett gefunden, junger Herr? Unten ist die Hölle los und du hältst Maulaffen feil.« Gleichermaßen fasziniert und abgestoßen betrachtete sie das Bücherregal. »Mein schönes Haus fällt noch zusammen, weil Herr Neffe unaufhörlich bedrucktes Papier heranschleppt!«

»Da ich das Nachthemd ausgezogen und mich angekleidet habe, trifft deine Vermutung zu. Wach bin ich.«

Paula steckte die Nase in einen blechernen Kaffeebecher und schien enttäuscht, dass er sauber war.

Nicht zum ersten Mal argwöhnte Max, dass es unklug sein könnte, bei Verwandten zu leben. »Wie ist das Befinden, mein Tantchen?«

»Bin seit fünf Uhr früh auf den Beinen! Der Herr schenkte uns Sonnenlicht, damit wir den Tag weidlich nutzen, und wer ein Geschäft führt, faulenzt nicht!«

»Tell me something new.«

»Maximilian! In meinem Haus wird Hochdeutsch gepflegt!«

»Ich sollte mehr Schreibutensilien zum Wegräumen für dich kaufen.«

»Was zum Beispiel?«, fragte sie begierig.

»Notizbücher, Tinte, Federn, große Bögen Papier.«

»Kakerlak, ich höre dich krabbeln! Mit deinem Kokolores lassen sich bereits mehrere Trödelmärkte versorgen.« Paula tippte sich den Zeigefinger an die Nase. »Was rieche ich in deiner Kammer?«

Meyer hob die Hände in die Luft. »Gewöhnlich gehst du von verschimmeltem Papier aus, oder?«

»Nein!«

»Dann ist es der Walspeck, den du für unsere Lampen erstanden hast. Nun, was gibt es?«

»Unten wartet jemand auf dich.«

»Weiblicher Besuch?«

»Es würde dir so passen! Nein, ein stattlicher Herr, vornehm gekleidet und mit ausgesuchten Manieren. Welch edle Gestalt!«

»Zu mir will er?«

»Mach keinen Grottenbuckel! Setz dich gerade hin!«

Meyer schritt auf sie zu und legte ihr die Hand auf die Schulter. Paula hegte eine Schwäche für dunkelhaarige Männer mit schwarzen Augen, erst recht, wenn sie groß waren wie die Meyers, dreißig Jahre alt wie ihr Neffe, und so schön rasiert.

»Kunde«, säuselte sie.

»Ein Klient, meinst du?«

»Nein, Kunde!« Sie fuchtelte wild mit den Händen: »Im Laden.«

»Was macht er dort?«

»Da fragst du?! Soll ich ihn etwa in deine Rumpelbude führen? Hoffentlich hast du dir die Hände ordentlich gesäubert! Druckerschwärze löst sich beim Waschen schwer!«

»Keine Sorge. Da du meine Kaffeetasse mehrfach upgeliftet hast, könntest du den Herrn jetzt nach oben bitten?«

Paula schnappte nach Luft. »Deine Zugehfrau bin ich nicht.«

»Schön, dann mache ich es selbst.«

Im Erdgeschoss befand sich Meyers Gemischtwarenladen. Seine Verwandten handelten mit Zucker, Kaffee, Tee, Schokolade, Käse, Eiern, Milch, Brot, Würsten, Bürsten, Besen, Schnaps, Wein, Essig, Öl, Stärke, Zahnpulver, Waschzubern, geräucherten Bücklingen und Bindfäden. Er kam noch rechtzeitig: Onkel Herbert, gemütlicher Mann mit üppigem Schnurrbart, der im Haus strittig war, wollte Haare schneiden. Im Großherzogtum Baden absolvierte Herbert ehedem die Ausbildung und seine Urkunde flatterte in den atlantischen Ozean. Der Besucher saß nur aus Höflichkeit auf dem guten, geplüschten Wohnzimmerstuhl, frequentierte offensichtlich einen guten Frisör. Die Hose war nach der Mode lang geschnitten, das Jackett auf Taille. Meyer bedeutete seinem Onkel, die Schere wegzustecken.

»Antz ist mein Name.«

»Sehr angenehm. Darf ich Sie in mein Büro bitten?«

»Gerne«, antwortete er, Onkel Herbert zunickend. »Vielleicht ein anderes Mal, mein Herr?« Auf der Treppe sagte er zu Meyer: »Der Geschäftsinhaber scheint sehr vielseitig zu sein?«

»So kann man es auch sehen. Haare schneiden ist aber eher sein Hobby.«

Sein Besucher schaute gequält. »Sie sind Max Meyer, ja?«

»Yes, Mister Antz. Don’t worry.«

»Karlsruhe, Großherzogtum Baden?«

»Kennen Sie unsere City?«

»Als Kind war ich einmal dort. Schloss und Menschen blieben mir in Erinnerung. Ihre Anzeige habe ich in der Illinois Staatszeitung entdeckt: Max Meyer, privater Detektiv, löst alle Fälle schnell, zuverlässig, günstig. English, German and Badisch spoken.«

»So ist es«, erwiderte Meyer und tauchte seine Lieblingsfeder ins Tintenfässchen.

»Es liegt mir fern, Sie zu beleidigen. Mir fiel nur auf, dass Diskretion in der Anzeige ausgespart wurde …«

»Ich verbürge mich für höchste Geheimhaltung. Sie ist im Wort zuverlässig enthalten.«

»Gilt das auch für Ihre Frau Mama?«

»Meine Mutter wohnt in Karlsruhe.«

»Verzeihen Sie bitte, aber die Dame, die mich empfing …«

»Wer? Nein, äh, ja, das war Frau … Tante Paula. Warum erzählen Sie mir nicht einfach, was Sie auf dem Herzen haben.«

»Es geht um einen Angestellten.«

»Ihre Branche?«

»Wie bitte?«

»In welchem Bereich sind Sie tätig?«

»Bier. Ein Arbeiter wird vermisst. Aufgeweckter junger Mann. Vor sieben Tagen erschien er zum letzten Mal im Betrieb, und ich möchte gerne die Angehörigen verständigen.«

»Es wundert mich, dass die Familie noch nichts davon erfuhr. Gerüchte wandern schnell in Chicago.«

»Seine Leute wohnen in New York City.«

Meyer griff nach der Zinnkanne, die auf dem kleinen Ofen in der Ecke ihren Platz hatte.

Antz betrachtete neugierig die bunten Fische auf dem hellgrauen Gefäß.

»Eine schöne Kanne haben Sie da.«

»Danke. Sie stammt aus Pennsylvanien.« Er drehte die Kanne leicht. »Etwas Coffee vielleicht?«

»Danke, nein.«

»Wie heißt der Herr?«

»Walker, Paul Walker.«

»Seit wann arbeitet er bei Ihnen?«

»Ungefähr ein Jahr. Wie lange sind Sie schon in Ihrem Beruf tätig, Herr Meyer?«

Unausstehliche Frage! Fehlte nur noch, dass er »junger Mann« sagte.

»Lange genug. Welchen Job macht Walker in Ihrer Firma?«

»Er ist sehr jung, Anfang zwanzig, und arbeitet in der Produktion. Bierbrauen habe ich in Bayern gelernt.«

»Sie besitzen auch zwei Bierhallen, nicht wahr?«

»Beide befinden sich auf der North Side. Außerdem gehört mir ein Biergarten in der Goethe Street. Wo immer Deutsche sich niederlassen, fließt unser Leibgetränk in Strömen. Auch so mancher Ire und Amerikaner liebt es. Lesen Sie die Statistiken. Laut Wirtschaftsspiegel der ›Democratic Press‹ wurden vorletztes Jahr in Chicago etwa 16.000 Fässer produziert. Das reichte aber beileibe nicht aus für unsere durstigen Einwohner. Aus Milwaukee mussten zusätzlich gut 25.000 Fässer herbeigeschafft werden.«

»Trinken unsere Landsleute dort kein Bier?«

»Doch, aber Chicago boomt und die Menschen in Wisconsin konsumieren noch nicht so viel. Schwiegersohn Peter Lehmann ist mir eine große Hilfe bei allem. Ein aufstrebender Gentleman, den ich nach der Hochzeit zum Geschäftsführer ernannte. Zudem bekam er Anteile an der Firma. Genügte leider nicht. Doch es führt uns zu weit vom Grund meines Besuchs weg, Mister Meyer.«

»Woher kennen Sie Herrn Walker?«

»Es scheint mir deutlich zu sein. Young Mister Walker arbeitet für mich.«

»Lassen Sie mich die Frage anders formulieren. Wie erhielt er die Stelle im Unternehmen?«

»Empfehlung eines Mitarbeiters. Bei der Einstellung verließ ich mich darauf und bereute es seitdem nicht.«

»Hat der Mann Hobbys?«

»Guter Arbeiter, ohne Laster, spart sein Geld. Das haben mir die Kollegen erzählt, und es ist sinnlos, ihr Zeugnis anzuzweifeln.«

»Sicher nicht. Ich werde jedoch nicht umhin können, ihnen ebenfalls Fragen zu stellen. Ist das okay?«

»Könnten Sie bitte diskret vorgehen? Die Konkurrenz in meinem Metier ist groß. Es könnte sein, dass jemand behauptet, Arbeiten bei mir sei nicht sicher. Dann muss nur ein Zeitungsschreiber daher kommen, zwei Lügen dazu erfinden … die Leute lesen so etwas gerne, und bei mir sinkt der Absatz.«

»Warum sollte Arbeiten in Ihren Betrieben gefährlich sein? Paul Walker wird nur vermisst. Verunglückt ist er nicht?«

»Nein. Allerdings gab es vor Kurzem so eine Geschichte.«

»Ein Angestellter wurde verletzt?«

»Er starb.«

»Tut mir leid. Wie ist das passiert?«

»Bedauerlicher Unfall, Mister Meyer, und ich würde lieber nicht darüber reden.«

»Unter Umständen spielt es eine Rolle für den Fall.«

»Ach, ich glaube kaum.«

»Arbeitete Walker in Ihrer Brauerei am Fluss?«

»So ist es, wie auch der verunglückte Arbeiter.« Antz legte die Hände in den Schoß und blickte auf den Boden. »Paul ist so ein netter Junge. Ich möchte, dass Sie ihn finden. Koste es, was es wolle. Meine Angestellten betrachte ich als Familienmitglieder. Wenn ich Ihnen sonst irgendwie helfen kann, lassen Sie es mich bitte wissen, Mister Meyer.«

Max brachte seinen neuen Klienten zum Ausgang, wo Antz ihm wieder sehr förmlich die Hand schüttelte. Tante Paula tat, als ob Staubwischen sie vom Zuhören abhielte. Sowie Antz den Laden verlassen hatte, legte sie los: »Was hast du diesem feinen Menschen nur getan?«

»Er hat sich bei mir entschuldigt, nicht umgekehrt, und du lauschst immer noch.«

»Noble Geste! Wann hättest du einmal jemanden um Verzeihung gebeten.«

»Pardon«, antwortete Meyer, »die Pflicht ruft.«

Paula schnalzte mit der Zunge. Onkel Herbert konnte sich das Lachen nicht verkneifen und wurde augenrollend zur Räson gebracht. »Es leuchtet mir nicht ein, warum der noble Herr nichts bei uns erwerben wollte! Wir sind eine stadtbekannte Spezereienhandlung und führen alles, was das Kundenherz begehrt!«, klagte Paula.

»Eben! Warum durfte ich ihm nicht die Haare schneiden?«

»Papperlapapp! Darum geht es nicht!«

Meyer ging in sein Büro, um in Ruhe über den Fall nachzudenken, was nur unter Ausschluss der Verwandtschaft möglich war.

Wenige Minuten hatte er sich ausruhen wollen … bis Schillers »Pitaval«, Sammlung wahrer Kriminalfälle, von seinem Bauch auf den Boden fiel. Etwas zwickte in seiner Nase. Zum Lunch gab es gewöhnlich kalte Speisen, geräucherten Fisch, Speck oder gekochte Eier. Eigentümlicher Geruch nun aber …? Kohl! Nicht schon wieder! Seine Tante liebte das Gemüse abgöttisch, weil es so billig war. Bevor er flüchten konnte, klopfte jemand an der Tür. »Ja, bitte«, sagte er möglichst unfreundlich.

Herbert Meyer stand im Türrahmen, zeigte mit dem Daumen nach unten und lachte spitzbübisch.

»Sollst du mich zum Lunch einbestellen? Wo frischt sie nur ihre Kohlvorräte immer wieder auf?«, sinnierte Meyer.

»Isch ungeklärt«, antwortete Herbert. Je schneller mir das Zeug runterwürge, umso besser.«

»Onkel, ich bewundere deinen Gleichmut.«

»Ha, was willsch mache? Dafür träume ich seit Jahren von Dampfnudeln mit Apfelmus.«

Paula stand vor dem Herd, mächtige Töpfe und eine Kanne mit Blümleskaffee vor sich. Zu ihrer Linken befanden sich zwei mit Holz umkleidete Waschbecken und kleine Eimer. Tante war fanatische Mülltrennerin. Speisereste, Zeitungen und Verpackungen waren strikt auseinanderzuhalten! Dank dieses Systems konnte alles weiterverwendet werden. Verwelkte Kohlblätter fraßen die Hühner. In Zeitungen wurden Waren für Kunden eingewickelt, ausgediente Verpackungen geplättet und zum Abdichten von Löchern in Boden und Dach benutzt. Zur Rechten des Herds stand ein breiter Küchenschrank, der an der Decke endete. »Emsiger Tag heute, Neffe?«

»Kann man so sagen. Es gibt bereits Fortschritte im Fall.«

»Ist deswegen dein gutes Hemd zerknittert?«

Meyer streckte sich.

»Wenn du den Rücken weiter vernachlässigst, sitzt du irgendwann im Schaukelstuhl. Schau dir Onkelchen an, turnt und fechtet … so wird jedenfalls gesagt.«

»Hab keine Zeit für alberne Verrenkungen. Spaziergänge müssen genügen. Rückt der Bürgerkrieg näher, kann ich immer noch Mitglied im Turnverein werden und mich aufs Gefecht vorbereiten.«

»Gute Idee«, meinte Herbert. »Wir Turner sind eine verschworene Gemeinschaft.«

»Vor allem mit dem Bierkrug in der Hand!«, sagte Paula.

Meyer näherte sich dem Herd. Seine Tante, flink wie ein Baby-Alligator in den Südstaaten-Sümpfen, streckte ihm den Kochlöffel entgegen. »Los, setzt euch an den Tisch.«

Sie salutierten. »Aye, aye, Sir.«

Paula schleppte den Kohltopf zum langen Holztisch. »Gefüllte Kohlrouladen und gekochte Kartoffeln«, klärte sie Personen auf, die nach der letzten Mahlzeit erblindet waren und den Geruchssinn verloren hatten. Meyer stützte den Kopf in die Hände und träumte von den Wohltaten badischer Küche. Du köstliche Kartoffeltorte! Eier, Zucker, Rosinen und Haselnüsse, mit gekochten und geriebenen Erdäpfeln vermischt … »Was geschieht, wenn ein Kunde auftaucht?«

»Dann gehe ich flugs hinaus und verkaufe«, erwiderte Paula. »Wofür habe ich die teure Haustürklingel? Sie setzt mich pflichtschuldig in Kenntnis. Nun?«

»Schmeckt nicht schlecht.«

»Der Fall! Dass mein selbst gekochtes Mittagsmahl mundet, weiß ich.«

Meyer konnte sich an keinen Fall erinnern, den er alleine lösen durfte! »Ich habe meinem Klienten versprochen, dass nichts, von dem, was er mir anvertraut, das Haus verlässt.«

»Tut es ja nicht. Ich höre.«

»Antz hat mich beauftragt, einen vermissten Arbeiter zu suchen.«

»Warum gibt der Mann Geld für private Detektive aus, verfügen wir doch über eine tüchtige Polizei.«

»Dass er den Pappkameraden nicht vertraut, verstehe ich.«

»Stammt der junge Mann aus der alten Heimat?«, fragte Paula, die rüde Bemerkung ihres Neffen übergehend.

»Aus NYC.«

»Bitteschön?«

»Es isch Neu York, Paulale.«

»Der feine Herr kümmert sich um alle Arbeiter, ob Deutsche oder Engländer. So wie der Hirte, der über seine Schäfchen wacht.«

»Hm, aber dass er sich dafür von den Geschäften losreißt …«

»Vielleicht ist ihm die Angelegenheit zu wichtig, um sie jemandem anzuvertrauen. Geld zu verdienen, ist fürwahr keine Schande. Nicht jeder Mann hat eine reiche Großmutter beerbt. So wie du!«

»Was hat das damit zu tun?«

»Der für sein täglich Brot nicht schuften muss, kennt Ängste und Sorgen arbeitender Seelen lediglich aus der Ferne. Herr Antz wiederum ist kultiviert. Sorgsam streifte er vor dem Haus und im Flur die Schuhe ab, um mir weder Sand noch Pferdedreck in die Stube zu tragen. Das sollte ihm mal jemand nachmachen!«

Kohlblätter lagen wie verkohlte Holzscheite in seinem Magen und nur Schmieders schwarzer Kaffee konnte helfen. Sein Freund aus badischen Revolutionstagen war eine wandelnde Enzyklopädie Chicagos und würde auch beim neuen Fall gerne helfen. Er band das rote Halstuch um und setzte den großen, schwarzen Schlapphut auf. Auch Revolver durften nicht fehlen. In der untersten Reihe des Buchregals stach ein dicker Band hervor: »Schöne Giftschlangen aus aller Welt«, Geburtstagsgeschenk Herberts. Das Buch enthielt kaum bedruckte Seiten, aber eine großzügige Einbuchtung. In der lagen zwei Revolver. Er nahm sie an sich und ging nach unten. Beim Ausgang schüttelte er der Ritterrüstung die Hand. Eine Kundin hatte ihre Rechnung damit beglichen. »Grandioser Blickfang, der in keinem vornehmen Hause fehlen sollte, Mrs Meyer.« Er bezweifelte, dass das Ding so viel wert war, wie sie behauptete, aber auf Tantchen machte der Preis großen Eindruck. Über dem Eingang des zweistöckigen, weißen Hauses mit grünen Fensterläden prangte »Meyers Grocereien und Materialwaren«. Deutsche stellten, obwohl meist nördlich des Flusses wohnend, Paulas Hauptkundschaft, und Grocereien, die deutsch-amerikanische Bezeichnung für Gemischtwarenladen, hatte sie unter heftigem Murren aufgenommen: »Meinethalben, Maximilian! Wenn du meinst, dass es den Verkauf fördert!« Auf der gläsernen Eingangstür stand auf dem handgemalten Schild »offen/open« und darunter »wir sprechen Hochdeutsch, Badisch sowie Englisch«. Das Haus lag an einer Kreuzung. »Um mehr Kunden anzulocken«, informierte Paula auf Nachfrage. Natürlich hatte sie nichts gegen Dollars in ihrer Kasse. Doch der wahre Grund war, dass Tantchen vom strategisch gut gelegenen Domizil gerne Leute beobachtete, um sich deren Lebensgeschichten auszumalen. Schmieders Wohnung lag hinter der First Baptist Church. Meyer ging pfeifend die La Salle Street entlang. Auf diesem Teil der Straße war der Business District noch spärlich bebaut. Mister Wright, vom Bestattungsunternehmen Wright and McClure, schmalbeinig und mit muskulösen Armen, zog seinen Zylinder. »Wie fühlen wir uns an diesem lieblichen Tag, Mister Meyer?«

»Ich muss Sie vertrösten, Sir. Das wird noch ein Weilchen dauern.«

»Köstlich, immer zu Späßen aufgelegt, der junge Herr!«

Meyer überquerte die Kreuzung an der Washington Street, blickte, um nicht in Pferdemist zu treten, auf den Boden. Nur knapp konnte er einer Kutsche ausweichen. »Gib doch Acht, wo du hintrittst, Trottel! Bist du lebensmüde?«, brüllte der Fahrer und trieb die Pferde weiter an. Den Rowdy ignorierend, schlenderte Meyer weiter. Im Glockenturm der Baptisten-Kirche schlug es vier Uhr. Schmieder wohnte in einem Haus, das den besten Tagen farewell gesagt hatte. Beim Treppensteigen hielt er sich die Ohren zu und stolperte fast über zwei Farbeimer. Sein Freund strich die Eingangstür in leuchtendem Rot. »Farbe der Revolution«, verkündete er und wischte sich mit dem Handrücken die Stirn. Schmieders Stimme war tief und durchdringend, das rote Haar stark gelichtet. Er trug einen wuchernden Vollbart und schwarze Ringe unter traurigen Augen. Jede Gemeinde hätte ihn als Pfarrer willkommen geheißen. Um Jacke und Hose zu schützen, hatte Schmieder sich mit grober Schnur in Zeitungspapier gewickelt. »Du trägst also noch den großen Heckerhut.«

»Was meint der Hauseigentümer?«, fragte Meyer.

»Zu deiner Kopfbekleidung?«

»Von den Farbkünsten spreche ich.«

»Wir befinden uns nicht im großherzoglichen Baden, wo jeder Gang zum Abtritt behördlich genehmigt werden muss! In Amerika darf man die Initiative ergreifen. So wird es wieder und abermals wieder erzählt.«

»Wenn du Zeit zum Anstreichen findest, kannst du auch Konversation mit mir machen?«

»Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Tritt ein in die gute Stube.«

Schmieders Heim: Druckerpresse links, Bett, Tisch, sechs schmale Stühle, Ofen und schiefe Büchertürme am anderen Ende. Tintenklecks neben Tintenklecks auf dem Dielenboden.

»Darf ich dir etwas Kaffee kredenzen?«

»Sehr gerne«, seufzte Meyer.

Schmieder schenkte ihm den Becher randvoll, hockte sich vor einen Eimer und schrubbte mit der Wurzelbürste Farbe von den Fingern. »Milch und Zucker?«, fragte er, die Hände im Wasser.

»Wie immer: nein danke.«

Meyer trank und blickte erstaunt in den Zinnbecher. »Kann es sein, dass Nelken im Kaffee schwimmen?«

»Dem Händler gelang es einmal mehr, mir minderwertige Ware unterzujubeln. Ich bin häufig in Gedanken und zu Hause helfen dann nur drastische Mittel.«

Präziser wäre: immer in Gedanken! »Warum lässt du deinen Kaffee mahlen? Wer Bohnen kauft, bemerkt Betrug leichter.«

»Guter Freund, über die Muße, eine Kaffeemühle zu bedienen, verfüge ich nicht. Der Widrigkeiten sind in meinem Leben bereits zu viele, und so manches Mal sinniere ich, ob es die richtige Entscheidung war, hierher zu kommen.«

»Glaubst du immer noch, dass es in diesem Jahrhundert in Deutschland Demokratie geben wird? Vergiss es, Schmieder.«

»Jaja! Was wolltest du mich fragen?«

»Sagt dir der Name Antz etwas?«

»Soll ich dir bei deiner sinnfreien Tätigkeit unter die Arme greifen?«

»Fängst du auch noch an! Menschen in Not zu helfen, ist sozial, ungeheuer sogar.«

Schmieder betrachtete seinen Freund nachsichtig. »Wieso kommst du mit diesen Fällchen immer zu mir?«

»Weil du mein bester Freund bist.«

Schmieders Augen leuchteten. Dann wurde er misstrauisch. »Aber Frau Tantchen …?«

»Paula hört im Geschäft eine Menge, selten alles. Wenn du mir etwas zu Mister Antz sagen würdest, könnte ich mir besser erklären, warum sein Arbeiter verschwand.«

»Reicher Lagerbierbrauer aus Bayern, Eigentümer von zwei Bierhallen sowie einem Biergarten auf der North Side. Er traf 1840 in den Vereinigten Staaten von Amerika ein. Typischer Großunternehmer.«

»Seit wann produziert Antz Lager?«

»Er begann Anfang der Fünfzigerjahre in diesem Metier. Die erste Lagerbrauerei Chicagos wurde allerdings bereits 1847 von John A. Huck und John Schneider gegründet und …«

»Antz’ Schwiegersohn, Peter Lehmann. Was weißt du über ihn?«

»Gerissener Kerl, wünschte, in der Firma mehr mitzuwirken, doch der alte Pennyfuchser gibt die Direktion erst beim Pushen der Daisies ab, wie man sagt.«

»Könnte Lehmann Antz schaden wollen?«

»Soweit ich weiß, ist er mit Antz’ Tochter nach New York City gezogen, um eine eigene Brauerei zu eröffnen. An durstigen Seelen mangelt es dort auch nicht. Unwahrscheinlich, dass er dahintersteckt.«

»Hast du etwas über einen Unfall bei Antz gehört?«

»Die Genossen müssen gänzlich ohne Sicherheitsvorkehrungen arbeiten, Freund Max, und wenn Antz berappender Klient ist, verstehe ich nicht, warum du ihn ausspionierst!«

Meyer hustete. »Wie ich schon sagte, muss mir ein Bild von den Lebensumständen vermisster Personen machen, und stell mich nicht immer so dar, als ob ich nur auf Geld aus wäre. Es gab schon Klienten, denen ich die Tür wies. Mein oberstes Ziel ist, für Gerechtigkeit zu sorgen.«

»So eine Art Hilfspolizist demnach?«

Was zu weit ging, ging zu weit! »Schmieder, ich danke dir für den Kaffee.«

»Du hast noch nicht ausgetrunken.«

»Never mind. Ich muss aufbrechen.«

»Unser nächstes konspiratives Treffen …?«

Meyer tat, als ob er nichts hörte.

»Herodot legt die Wiege des Biers nach Ägypten«, rief Schmieder, als die Eingangstür im Erdgeschoss bereits zuschnappte.

»Von mir aus nach China!«, rief ein Nachbar. »Auf eure dämliche Revolution können wir verzichten. Verdammte Unruhestifter, zieht nach Russland und werdet Leibeigene, wenn es euch bei uns nicht gefällt!«

»Oder in die Südstaaten, als Sklave, Sie Ignorant«, schrie Schmieder mit hochrotem Kopf und knallte die Tür zu. Meyer hörte ihn auf der Straße noch schimpfen. Sein Freund war extrem eigensinnig geworden. Lag es am Leben ohne Ehefrau? Schmieder darauf anzusprechen, wäre vergebliche Liebesmüh. Erst wenn das Fass überlief, erfuhr man mehr. Morgen würde er in der Brauerei ermitteln. Bemerkenswert, dass ein Arbeiter verunglückte und kurz danach ein weiterer vermisst wurde …

Kapitel zwei: Brauer und fliegende Händler

Antz’ Brauerei befand sich in der South Water Street. Um die Straße zu benennen, hatten die Stadtpolitiker eine Nachtschicht eingelegt. Sie lag am Chicago River, auf der südlichen Seite! Was sollte man erwarten? Chicago hieß »the windy city«, nach den fragwürdigen Geschäften, die hier getätigt wurden. Zum Arbeitsplatz des Vermissten musste Meyer etwa einen halben Kilometer zurücklegen. Einspänner, Planwagen, Reiter, die halbe Stadt war unterwegs. Nur bei Tante Paulas Haus gab es einen steinernen Gehweg. Danach schritt er im besten Fall auf Pinienholz, weich und widerstandsfähig. Das Konstrukt gab auch Ratten ihre Behausung. Sie hegten Frühlingsgefühle, raschelten aufgeregt. Viele Städter nutzten den Chicago River zur Abfallentsorgung und so roch es auch. An der Clark Street winkte ihm zum Passieren der Schwenkbrücke der diensthabende Polizist gönnerhaft zu. Segelschiffe schlängelten sich anmutig vorbei. Einen schwitzenden Bierkutscher, der Fässer auf sechsspännigem Wagen festzurrte, ging er an: »Wo finde ich den Vorarbeiter?«

»Würde es mal drinnen in der Halle versuchen, Kumpel«, sagte der Mann und zog sich auf den Kutschbock. »Oder glaubste, er sitzt in ’nem Bierfass? Hüäh, faule Bande!« Die Pferde wieherten, versuchten vergeblich, seiner Peitsche auszuweichen.

Als Meyer die Halle betrat, stockte ihm der Atem. In riesigen Zubern dampfte und blubberte Gerste. Ein hagerer, krummbeiniger Mann strafte ihn mit vorwurfsvollem Blick. »Kann man helfen, Mister?«

»Es kommt ganz darauf an.«

»Schlaumeier haben hier nichts zu suchen! Raus aus meiner Halle!«

»Paul Walker!«

Die ohnedies kleinen Augenschlitze des Mannes verengten sich auf Papierdicke. Er wischte sich die Hand an der Schürze ab und streckte sie Meyer entgegen. »Joe Feldmann. Bin der Vorarbeiter. Schlimme Sache, das mit dem Jungen. Kennen Sie ihn?«

»Ist ein Freund. Max Meyer der Name.«

»Wusste nicht, dass Paul Freunde hat.«

»Ich bin mit der Family bekannt.«

»Haben Sie sich beim Big Boss angemeldet? Das müssen Sie unbedingt machen. Sonst bekomme ich Ärger.«

»Keine Sorge, ich habe mit Herrn Antz getalkt.«

Feldmann hob die Arme prophetisch in die Luft. »Was möchten Sie von mir?«

»Ihnen ein paar Fragen stellen. Ist das okay?«

»Sofern ich nebenher arbeiten kann. Auf Antz-Bier warten hunderttausend durstige Bürger, mein Herr.«

Meyer versuchte, wissbegierig zu klingen. »Trinkt jeder in Chicago Antz-Lager?«

»Nach der Vorstellung vom Chef sollte es so sein. Sie mögen es hoffentlich auch?«

»Welcher Deutsche tut das nicht?«, antwortete Meyer und breitete nun seinerseits die Arme aus.

»Einer steht vor Ihnen.«

»Sie mögen kein Bier?«

»Nein.«

»Temperenzler?«

»Als Bierbrauer? No!«

»Ihr Verhalten ist … ungewöhnlich, würde ich sagen.«