9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Auerbach Verlag & Infodienste GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

„Jungs in seinem Alter glauben alle, die Welt würde ihnen gehören. Und bei Nicholas könnte das tatsächlich der Wahrheit entsprechen.“ Als der kleine Liam im Wald einem verwahrlosten Jungen voller Rätsel begegnet, ahnt er sofort, dass dieser sein Leben grundlegend verändern wird. Nur hätte er nicht damit gerechnet, dass dies mit zehn Jahren Verspätung geschieht. Der charmante Draufgänger Nicholas stolpert ihm ein zweites Mal vor die Füße – und reißt dabei alle Sicherheit mit sich, die Liam je gekannt hat. Zwischen DDR-Überwachung, heißblütigen Punks und nervenaufreibendem Schuldrama entwickelt sich eine von Sehnsucht und Ängsten genährte Verbindung, die kurz davor steht, zu explodieren. Denn Katastrophen sind Nicholas’ Fachgebiet, und er hat keinesfalls vor, sich durch ein bisschen Gefühlsduselei von seinem wahren Ziel abbringen zu lassen: die gesamte Stadt brennen zu sehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Widmung

Für alle, die mich beim Schreiben

dieses Buches unterstützt haben

Über die Autorin

Die in Magdeburg geborene Anne Pötzsch wollte schon seit ihrer Kindheit Autorin werden. Bereits in der Grundschule schrieb sie erste Kurzgeschichten. 2021 veröffentlichte die damals 16-jährige Gymnasiastin ihren ersten Fantasyroman, »Lauf, kleiner Löwe« ist ihr zweites Werk. Neben ihrem »Liberal Arts«-Studium in Vermont widmet sich die junge Autorin bereits weiteren Projekten.

Impressum

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalt keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstausgabe 11/2022

Copyright © 2022 by Anne Pötzsch

Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe

by Auerbach Verlag, Leipzig,

Oststraße 40 – 44, 04317 Leipzig

Alle Rechte vorbehalten.

Lektorat: Karoline Kühl

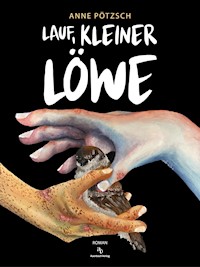

Titelmotiv: Anne Pötzsch

Umschlagsgestaltung: Stefan Kretzschmar

Satz: Kim Trank

ISBN: 978-3-948537-17-3

ISBN EPUB: 978-3-948537-32-6

1. Auflage 2022

www.lauf-kleiner-loewe.de

www.auerbach-verlag.de

Vorwort

*

Wenn Sie das lesen, tut es mir leid. Sie müssen verstehen, dass ich der Bösewicht dieser Geschichte bin. Ich wünschte, ich könnte so tun, als wäre nicht alles meine Schuld gewesen. Aber wenn ich schreibe, dann nur die Wahrheit. Ich war klug genug, ich war reif genug, und hätte ich gewollt, dann hätte ich mich sicher auch kontrollieren können. Aber ich wollte nicht. Ich wollte die Welt brennen sehen, und mich selbst mit dazu. Das Problem ist, dass mich niemand verurteilen will, und selbst die, die es tun, schaffen es nicht, mich so zu verletzen, wie ich das verdiene. Also werde ich schreiben, mich selbst zermartern, denn dies könnte der einzige Weg sein, sich des gesamten Ausmaßes meiner Zerstörung gewahr zu werden. Ich hoffe, Sie können mir diese krankhaften Versuche verzeihen, Ereignisse nachzuerzählen, die zu groß, zu grausam sind, als dass jemand wie ich sie realitätsgetreu auf Papier bringen könnte. Es hilft, wenn ich mir vorstelle, dass all das nichts als ein Märchen gewesen ist. Es war einmal ein Junge, halb tot und halb lebendig. Und es war einmal ein Junge, der war nichts von beidem …

*

I

Ich habe schon immer an Gott geglaubt, aber mir ist nie in den Sinn gekommen, dass er sich irgendwann mal aus meinen Fantasien lösen könnte – diesem kleinen Ort in meinem Kopf, den ich jeden Sonntag aufsuche, wenn ich zur Kirche gehe – um direkt vor mir im Gras ein Wunder zu platzieren.

Gut, es ist keine Dämonenaustreibung oder eine Blindenheilung, nur ein – Klick, Blitz, Zisch – und dann ein heller Lichtblitz, nicht mal ein Spalt in Raum und Zeit, sondern nur ein kleines Flackern, aber was ich gesehen habe, das habe ich nun mal gesehen, und ich bin jemand, der immer sehr genau hinschaut.

Natürlich ist das Wunder nicht für mich bestimmt. Es ist mal wieder eine Katze, die mich hierher gebracht hat, zu den Kuriositäten des Lebens. Aber trotzdem weiß ich, dass es meine Pflicht ist, dieses eigenartige Licht näher zu untersuchen. Ein Wunder ist kein Wunder ohne Augenzeugen.

Klick, Blitz, Zisch.

Mein Vater würde sagen, dass das nur eine Glasscherbe ist, die die Sonne reflektiert, jeden Moment Feuer fängt. Aber ich weiß es besser. Frederick hat mir erzählt, dass der große Bruder seines besten Freundes, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, ihm erzählt hat, dass die Erwachsenen sowas nur verbreiten, damit wir uns später nicht im Schutz der Bäume betrinken, wodurch wir uns langsam ihrem Einfluss entziehen würden. Aber Frederick erzählt viel Schwachsinn, wenn der Tag lang ist. Er glaubt, Wunder würde es nur in Büchern geben und Gott auch.

Ich frage mich, wie mein Vater dann an Gott glauben kann, wenn er die Bibel doch gar nicht lesen kann.

Da ist es wieder. Das Licht. Klick, Blitz, Zisch.

Der Wald liegt nur fünf Minuten hinter unserem Haus, aber ich bin trotzdem noch nie wirklich hineingegangen. Ich habe keine Freunde, und wenn ich alleine bin, dann öffnen die Bäume ihre vernarbten Rindenaugen und starren mich an, als wäre irgendwas falsch an mir, als würden sie mich am liebsten in ihren riesigen Körpern verschwinden lassen.

Aber heute ist es anders. Heute ist der erste Tag der Sommerferien und ich kann nicht zurück ins Haus, weil Frederick mit seinen Freunden im Garten spielt und sie mich bestimmt bemerken würden. Schweiß rinnt mir den Rücken hinunter und meine Wangen jucken vor Mückenstichen und meine Zunge klebt mir im Gaumen. Es ist Sommer. Ich hasse Sommer. Ich kann nicht denken in dieser Jahreszeit, wenn die Sonne so grässlich hell scheint. Die Katze – eine hübsche rostrote, die in der flimmernden Hitze der frühen Nachmittagssonne wie ein Irrlicht vor mir wabert – ist neu in der Nachbarschaft, verspricht eine gute Gefährtin zu sein in aller Not. Und außerdem ist da das Licht.

Eine Stelle, von Gott berührt. Wie sich das wohl anfühlt? Ich hätte auf einen Engel gehofft, aber was auch immer diese Blitze verursacht – dafür ist es zu klein, kaum mehr als eine dunkle Silhouette zwischen hohem Gras und ersten, verkrüppelten Bäumen, der dünnen Linie, die Wiese von Wald trennt. Ein Grenzwanderer. Was für ein magisches Wort. Vielleicht das Wort des Tages.

Klick. Blitz. Zisch.

Da, der Lichtfleck! Kein leuchtendes Auge, kein flammendes Schwert – der Schimmer verschwindet und ich erkenne den silbernen Umriss einer Kamera, viel zu groß für die schmalen Finger, die sie umschließen.

»Fresse halten«, sagt die Erscheinung.

Trotz der Hitze läuft mir ein Schauder den Rücken hinunter. Die Stimme ist zu klar, zu scharf, um von hier zu stammen, obwohl sie keinerlei Akzent besitzt. Kein Engel vielleicht, aber doch magisch genug, um mich näher zu sich heranzuziehen, immer näher.

Als ich nur noch ein paar Schritte entfernt stehe, senkt das Wesen die Kamera, blitzt mich aus zusammengekniffenen Augen an. Es ist ein Junge, oder etwas das aussieht wie ein Junge, und es – er hat Fresse halten gesagt, als würde er genauso auf das Wunder warten wie ich.

Aber zu seinen Füßen liegt nur ein toter Vogel. Ein trauriger Anblick, wenig göttlich. Braune Federn lösen sich, wo sie nicht von Schmutz zusammengeklebt sind, und Blut färbt die Stelle um den krummen, leicht geöffneten Schnabel rot. Wie perfide, davon Bilder zu machen.

Plato hat gesagt, dass Körper und Seele voneinander getrennt funktionieren. Vielleicht sind wir hier, um die Psyche zu begleiten, wenn sie denn aus der matten Brust aufsteigt. Es wäre mir eigenartig vorgekommen, ein Totenritual für einen Vogel zu halten, würde der Junge selbst nicht weniger wie ein Mensch und mehr wie ein Tier aussehen. Eigentlich würde ihn jedes Wort besser beschreiben als das – Junge. Das dunkelblaue Kleid, das er trägt, hilft da auch nicht unbedingt weiter. Es gibt bestimmt einen Ausdruck für einen wie ihn, aber er entwischt mir jedes Mal, wenn ich danach greife.

Ein Windzug dringt vom Jenseits zu uns hinüber, dünn und verzerrt wie ein Todesröcheln.

Der Vogel schnappt nach Luft, schlägt müde mit den Flügeln. Ein letztes Aufbäumen gegen dieses dunkle, schwere Geschöpf, das ihm das Knie auf die Brust drückt. Obwohl ich es besser weiß, hoffe ich, dass der zitternde Vogel gewinnt.

Ist er froh, dass wir da sind? Nein, nicht froh, wenn er stirbt, erleichtert vielleicht. Wäre ich erleichtert, nicht alleinzusein, oder würde ich es mir wünschen?

Klick. Blitz. Zisch.

Ich sehe den Vogel nicht sterben, denn der Junge drückt den Auslöser just in diesem Augenblick. Und vielleicht ist das das Wunder. Vielleicht ist der Tod genau das. Licht. Vielleicht hat ein Engel den Vogel geholt, als ich nicht aufgepasst habe.

Auch egal. Denn jetzt, da es vorbei ist, gibt es schon die nächste Attraktion.

Der Junge weint. Nicht wie ich, mit roter Nase und verquollenen Augen und diesem Knoten in der Brust, der sich bei jedem verbotenen Schluchzer enger zusammenzieht. Er weint stumme, stolze Tränen, als hätte er ein göttliches Recht dazu.

Will ich das Meer so unbedingt sehen, weil es aus demselben Stoff geschaffen ist?

Diese klaren Tropfen fallen auf die Erde, aber sie könnten genauso gut auf meiner Brust landen, so wie sie meine Rippen auseinanderbiegen, glitzernde Samen, die mein Blut in Flammen setzen. Dieser Augenblick ist so privat, so unbedingt nicht für mich bestimmt, dass ich unmöglich wegsehen kann.

Es ist das kleinste von allen Samenkörnern, sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.

Niemand, den ich kenne, weiß, wie das Paradies aussieht. Und dieser Junge – ob er überhaupt eine Ahnung hat, was dieses Wort bedeutet?

»Woher kommst du?« Meine Stimme ist rau wie die eines alten Mannes, als hätte ich seit Jahren nicht mehr gesprochen. Und vielleicht stimmt es. Vielleicht ist die Zeit kaputt gegangen. Gerade erscheint mir alles möglich.

Der Junge zögert. Er wischt sich die Tränen nicht mal von der Wange. Er lässt sie einfach fallen. »Von nirgendwoher.«

»Und was willst du hier?«

»Nichts.« Er muss das Kinn heben, um mir in die Augen sehen zu können. Irgendwie erscheint er mir trotzdem größer als ich.

»Sind deine Eltern in der Nähe? Mit wem bist du hier?«

»Mit niemandem.«

Ich kenne die Antwort auf meine nächste Frage schon, aber das Spiel gefällt mir. »Und wer bist du überhaupt?«

»Niemand.«

Οὖτις. So wie Odysseus. Sehe ich etwa aus wie ein Zyklop?

Er kneift die Augen zusammen. »Und wer bist du?«

Damit habe ich nicht gerechnet. Kann ich ihm meinen Namen verraten? Er ist schließlich kein richtiger Junge. Er hat ja nicht mal ein bestimmtes Alter. Seine Arme sind lang und dünn wie die einer Spinne, und seine Nase – gerade wie ein Pfeil – prangt so königlich in seinem Gesicht wie bei einem griechischen Feldherr. Vielleicht ist er auch einer. Vielleicht ist er aus der Zeit gefallen.

Vielleicht ist er auch vom kleinen Volk, Haar und Haut vollkommen aus Gold gemacht, heller als die Sonne. Ein Mensch könnte niemals an jeder Stelle seines Körpers so mit Sommersprossen bedeckt sein, wie Engelsküsse, aber die rot und blauen Flecken auf Wange und Kinn wirken nicht wirklich himmlisch, genauso wenig wie das riesige Pflaster auf seiner Stirn. Gelb und Rot sickert darunter hervor. Irgendwie widerlich. Es zeigen sich sogar schon stumpfe Fingerabdrücke von getrocknetem Blut auf dem dicken Glas der Hornbrille, die dem Jungen halb von der Nase rutscht.

Und trotzdem kann ich mich nicht von diesen Augen losreißen. Irgendwo muss ich die doch schonmal gesehen haben. Vielleicht in meinen Träumen. Es gehört sich nicht für einen Menschen, solche Augen zu besitzen. Rot untermalt sitzen sie unproportional groß im knochigen Gesicht des Jungen – mal grün, mal blau, mal gelb.

»Wer – bist – du?«, wiederholt der Junge, langsam, als wäre ich dumm. Ich kann nicht widersprechen. Genauso gut könnte ich die Sonne bitten, nicht so heiß zu brennen.

In all den Büchern über das Feenvolk steht dasselbe geschrieben, in roter Farbe und mit Großbuchstaben. Verrate niemals deinen wahren Namen, Namen bedeuten Macht.

»Du kannst mich Fitz nennen«, sage ich. Die passende Formulierung für die passende Angelegenheit. »Gibt es einen Namen, mit dem ich dich rufen kann?«

Wieder die richtige Formulierung, aber der Junge schlägt sie in den Wind. »Nein«, erwidert er schroff.

Ein Miauen. Die flammende Katze streicht um meine Beine, und als ich aufsehe, ist der Junge verschwunden. Das Tier nimmt den toten Vogel zwischen die Zähne, fast zärtlich, und ich bringe es nicht über mich, sie zu verscheuchen.

»Willst du ihn für mich vergraben?«, frage ich.

Die Katze zuckt mit dem Ohr, und plötzlich weiß ich es, weiß, was an dem Jungen nicht stimmt, woher ich diese Augen kenne. Tieraugen, wie bei einem Wechselbalg.

*

»Woher wusstest du, dass es Gott wirklich gibt?«, fragte ich am nächsten Morgen meinen Vater, auf dem Weg zur Kirche.

»Woher –?« Er flüstert die Worte leise vor sich hin. Sein Deutsch ist noch immer schlecht, aber die Wiederholung hilft ihm, sich besser zu konzentrieren.

»Na, weil unsere Eltern uns das gesagt haben.« Natürlich nutzt Frederick diesen kurzen Augenblick der Wehrlosigkeit aus, um sich in unser Gespräch einzumischen. »Marko hat gesagt, dass seine Mutter ihm gesagt hat, dass Gott nicht existiert, und seine Eltern haben genauso viel Auto– Auto–.«

»Autorität«, helfe ich ihm aus.

»Autorität wie unsere. Und von Dirk die große Schwester, die meint auch, dass Gott nur eine Lüge ist. Woher willst du denn wissen, was stimmt?«

»Oh.« Mir ist egal, was Fredericks dumme Freunde denken. »Das kommt daher, weil ich bei der Antwort gar nicht an Vati oder Mutti gedacht habe. Ich denke, die Antwort musst du selber finden.«

»Ah!«, ruft mein Vater. »Genau. Deine Mutter. Wenn es deine Mutter gibt, muss es auch einen Gott geben.« Ich denke, er hat recht. Ich verstehe bloß nicht, wieso er darüber lacht. Er ist schließlich erst seit seiner Hochzeit Teil unserer Gemeinde.

Ich gehe schon mein ganzes Leben lang in der Kirche, und ich bete auch hin und wieder, damit ich nicht mit Frederick zum Klassentreffen oder zum Fußball muss, aber bisher habe ich noch nie wirklich darüber nachgedacht, ob ich nur den leeren Raum um Hilfe bitte.

Jetzt weiß ich, dass dem nicht so ist. Klar, es ist nur ein Lichtblitz und ein Vogel und ein eigenartiger Junge gewesen, aber ich habe es einfach gespürt – ich habe gespürt, dass alles genauso ablaufen musste, dass dieser Junge, dieser eigenartige Fremdkörper, genau in diesem Augenblick diesen Vogel fotografieren musste. Wenn ich nur auch noch wüsste, wieso.

Am Nachmittag übe ich immer Klavierspielen, und normalerweise ist das die beste Zeit des Tages, aber heute schwänze ich. Ich sage meiner Mutter, dass ich die Katzenjungen gefunden habe, und mich gerne um sie kümmern würde. Sie murmelt nur etwas vor sich hin und stellt den Fernseher lauter.

Ja, meine Mutter ist ein Beweis, dass Gott existiert. Sie ist besser als ich, besser als wir alle. Deshalb ist es manchmal schwer für sie, mir zuzuhören. Wie mein Vater Vietnamesisch, so spricht auch sie eine ganz andere, reinere Sprache, und es dauert oft eine Weile, bis sie mit ihren wichtigen Aufgaben und hohen Zielen überhaupt bemerken kann, dass ich mit ihr rede.

In einem Buch habe ich mal gelesen, dass Elfen gerne mit Zaubergesang Kinder in ihre Pilzkreise locken. Ich kenne mich mit Musik aus, und darum hätte ich nicht gedacht, dass mir sowas auch mal passieren würde, aber echt – ich habe ja gar nicht gewusst, was für wunderbare Töne der Wald von sich geben kann. Mein eigenes Klavierspiel verblasst geradezu neben dem Rascheln der Blätter und dem Gluckern des Baches und der ganz eigenen Sinfonie, die die Tiere mit ihrem Scharren und Rufen erzeugen. Vielleicht sollte ich doch öfter rausgehen.

Der Wald ist noch ein richtiger Wald, ohne Wanderwege oder von Menschen gepflanzter Bäume, eine tödliche Falle, geradezu darauf ausgelegt, Kinder zu entführen. Ich warte nur darauf, dass das erste Irrlicht auftaucht. Ich überlege, nach dem Jungen zu rufen. Aber wie denn, wenn ich seinen Namen gar nicht kenne?

Inzwischen hat mich der Wald vollkommen verschluckt. Ich weiß nicht, wo ich herkomme und wo ich hinlaufe sowieso nicht. Ich bin so dumm, in meiner Aufregung habe ich einen Jahrhunderte alten Fehler begangen – ich, der glaubt, durch all die Bücher klüger geworden zu sein als Rotkäppchen und Hänsel und Gretel und wie sie noch so alle heißen. Der Junge ist wirklich ein Elfenprinz, der mich in die Irre gelockt hat.

Ich lasse mich zu Boden fallen, gegen einen dieser verzauberten Bäume, die mich bestimmt verschlingen, wenn ich einschlafe. Aber das werde ich nicht. Ich werde nur kurz mein rasendes Herz beruhigen, meine schmerzenden Beine ausruhen, nur ganz kurz die Augen schließen und …

In meinem Traum taucht ein Junge auf, der in Wahrheit ein Löwe ist, und ein Löwe, der in Wahrheit ein Junge ist, und beide versuchen sie, einander zu fressen.

Eine Hand streift tollpatschig über meine Wange, klebrig und rau. Stockender Atem stößt gegen meine Lippen. Als ich die Augen öffne, starre ich direkt in einen Sturm aus Farben.

Der Junge springt zurück, beginnt zu fluchen wie ein Wilder. Schimpfwörter kommen aus seinem schorfigen Mund gekrochen, wie ich sie noch nie gehört habe. Es scheint fast, als hätte ich eine neue Sprache entdeckt. Er ist eine geisterhafte Erscheinung, genau wie gestern, nur mit dreckigeren Knien und filzigerem Haar.

»Kleiner Löwe«, krächze ich und unterbreche den Strom aus Verwünschungen.

Er legt den Kopf schief, blinzelt auf mich herab. »Was?«

Ein Löwe, natürlich, mit dieser geraden Nase und den schiefen Augen und dem Lichterkranz aus Locken.

»So werde ich dich nennen«, erkläre ich mit fester Stimme. »Also, wenn es dich nicht stört.«

Er lächelt nicht, nicht ganz, aber seine Zunge – klein und pink und spitz wie ein Dolch – stößt gegen seinen rissigen Mundwinkel, und das ist fast dasselbe.

Ermutigt von diesem Erfolg wage ich einen weiteren Vorstoß. »Also – wohnst du mit deiner Familie hier?«

Da verschwindet auch der letzte Funke Menschlichkeit aus seinen Augen, und wie ein wildes Tier bleckt er die Zähne. Ich warte nur darauf, dass er mir an die Kehle geht, aber stattdessen springt der kleine Löwe in die andere Richtung, ins raschelnde Gebüsch, kaum mehr als ein lautloser Schatten – halb real und halb geträumt.

»Bitte!« Ich möchte brüllen, doch meine Brust ist so schmal und meine Stimme so menschlich. »Ich will dir nicht wehtun und du musst mir auch nicht antworten. Aber ich – ich habe mich verirrt, und ich … ich mach alles, was du willst, ja?«

Ein Lachen erklingt, von überall und nirgendwoher. »Du bist so dumm, Fitz. Eine dumme, dumme Wichsfresse.« Natürlich. Das hätte ich nicht sagen sollen. Wenn er ein Elfenprinz ist, dann nutzt er meine Worte aus, um mich zu seinem Diener zu machen. »Warum betrittst du den Wald, wenn du dich vor ihm fürchtest?«

Sein Gesicht fällt vom Himmel herab, stößt gegen meine Nasenspitze. Ich schreie auf. Der kleine Löwe lacht wie Kirchenglocken und knarzende Klavierdeckel und die Schritte meiner Mutter und alles, was mich fasziniert und mir gleichzeitig eine Gänsehaut verpasst.

»Hast du mich etwa gesucht?« Er baumelt von einem Ast herab, kopfüber wie eine Fledermaus, und ich glaube, ich muss mich gleich übergeben.

»Vielleicht«, stottere ich, und meine Wangen brennen. »Kannst du mir helfen, zurück nach Hause zu finden?«

Er zuckt mit den Schultern. »Ich habe mich auch verirrt.«

»Oh.«

»Weil ich es will!« Der kleine Löwe ballt die verschorften Fäuste, als wäre eine andere Antwort Verrat, der bestraft werden muss. »Ich kann mitkommen, aber aus dem Wald gehe ich nicht weg. Nie wieder.«

Ich nicke. »In Ordnung.«

Alles ist besser, als alleine zwischen den Bäumen zu sein, selbst wenn der kleine Löwe genauso verloren ist wie ich, vielleicht sogar noch mehr. Zumindest weiß ich jetzt, dass er kein Elfenprinz ist. Sonst hätte er schon lange Forderungen gestellt.

»Woher kommen die Blutergüsse in deinem Gesicht?«, frage ich, als wir den Bach wiedergefunden haben.

Die Wildheit kriecht wieder in seine Augen. Er hält sich in sicherer Entfernung von mir, jederzeit bereit wegzulaufen.

Bitte verlass mich nicht.

»Von einem rich-ti-gen Arschloch«, sagt er, und seine schneidende Stimme besitzt nur einen feinen Riss, durch den ich geradeso etwas Dunkles, Atmendes erkennen kann. Es macht mir fast mehr Angst, als hier alleine zu sein.

Die Bäume lichten sich und der kleine Löwe bleibt stehen, noch immer zwei Schritte von mir entfernt. »Der Waldrand«, sagt er, als wäre es sein Verdienst, dass ich zurückgefunden habe.

Er reibt sich über die Nase, rubbelt den Schmutzfleck breit, der seine Sommersprossen verdeckt. »Warum gehst du nicht?«

»Ich kann dir Ausrüstung beschaffen.« Was sage ich da überhaupt? Keine Ahnung, Hauptsache der kleine Löwe rennt nicht wieder weg. »Alles, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben.«

Er sieht mich nur an und ich starre zurück. Es ist unmöglich, etwas in seinen Augen zu lesen. Wie bei einer Katze.

»Ein Messer?«, fragt er schließlich, zögerlich.

»Ein Messer!«

Er legt den Kopf schief. »Woran hast du denn gedacht?«

»Ich weiß nicht.« Ich balle die Hände zu Fäusten. Warum bin ich nur so dumm? »Bücher vielleicht?«

»Oh.« Der kleine Löwe lacht nicht, betrachtet mich nur mit gerümpfter Nase, und das macht es fast noch schlimmer.

»Kannst du … lesen?«

Ich habe es mit vier Jahren gelernt, aber wenn dieser Junge keine Familie hat, gibt es vielleicht auch niemandem, der es ihm beibringen konnte. Ob er zur Schule geht?

Jetzt bricht er doch in ein Kichern aus. »Natürlich! Wer denn nicht?« Ich weiß nicht. »Bring mir Bücher mit«, sagt er plötzlich, den Blick auf seine Füße gerichtet. »Gute.«

Dann dreht er sich um und verschwindet im dunklen Wald. Alles, was von ihm zurückbleibt, ist das Brennen an meiner linken Wange, wo er mich berührt hat. Hat er Gift an seinen Händen oder muss sich das so anfühlen? Wer ist die letzte Person, die mich dort berührt hat? Meine Mutter? Wann? Richtig, beim Zelten – was ich gehasst habe – und nicht meine Mutter, Frederick. Er hat mir ins Gesicht getreten, als er geschlafen hat.

*

Ich bin noch nie so früh aufgestanden wie am nächsten Tag. Ich brauche die Zeit, denn ich kann mich einfach nicht entscheiden, welche Bücher ich dem kleinen Löwen bringen soll. Wie viel meiner eigenen Lieblingswerke kann ich ihm offenbaren, ohne dass er sich darüber lustig macht?

Schließlich sage ich mir einfach Augen zu und durch, schnüre den Stapel zusammen und lasse Fredericks Lieblingsmesser – sein einziges Messer – in meiner Hosentasche verschwinden.

Mein Bruder bricht wie ein wildgewordener Stier in unser gemeinsames Zimmer. Ich habe schon eine Hand in der Tasche, bereit mich für mein Vergehen zu entschuldigen, aber dann zerbricht ein Grinsen Fredericks rotes Gesicht, so breit wie der Bach, in den der kleine Löwe gestern gefallen ist.

»Du solltest mit uns spielen.« Mein Bruder sticht mir mit dem Finger in die Brust. »Das habe ich dir schon so oft gesagt! Also wirst du es jetzt von mir hören müssen und nicht von dem Mädchen.«

»Dem Mädchen?« Seit wann interessiert Frederick sich bitte für Mädchen? Bisher sind die nur Thema gewesen, wenn er einer beim Fangenspielen mal wieder die Jacke zerrissen hat.

»Ja, ja! Sie war draußen auf der Straße und hat mit uns gesprochen.« Ich interessiere mich genauso wenig für Straßen wie Frederick sich normalerweise für Mädchen, aber das kann ich ihm ja schlecht sagen, wenn ich doch gerade sein Lieblingsmesser klaue. »Sie hat gesagt, sie sucht ihren Bruder. Sie hat nicht gesagt warum, aber ist ja klar, dass er entführt worden ist, oder?«

»Aussehen?«

»Na, so ein Mädchen halt.«

Ein bitterer Geschmack breitet sich in meinem Mund aus. »Nein, von dem Bruder.«

»Oh, keine Ahnung.« Frederick kratzt sich am Ohr. »Hab ich vergessen. Ist doch unwichtig.«

Seine Stimme kommt von so weit weg, dass ich zumindest so tun kann, als würde auch dieser Fall mich nichts angehen, dieses verzweifelte Mädchen, der verschwundene Bruder.

»Kannst du dir das vorstellen, wenn wir ihn finden? Denkst du, wir kriegen Geld dafür? Du solltest mit uns kommen, mit den Jungs und mir.«

Ich seufze. »Und wie soll das gehen, wenn ihr euch nicht mal gemerkt habt, wie der aussieht?«

Mein Bruder zieht eine Schnute, und weil er genau weiß, dass ich dickköpfiger bin als er, gibt er gleich auf und trampelt wieder die Treppe hinunter. Glück gehabt, sein Messer ist mir schon halb aus der Hosentasche gerutscht.

*

»Du hast eine Schwester«, sage ich zum kleinen Löwen, im Wald, weil ich es nun mal doch nicht lassen kann, weil ich immer alles wissen muss, ob es nun gut ist oder nicht.

»Ja.«

Keine animalische Wut dieses Mal, nur dieses eine Wort, müde und voller Verzweiflung. Er klingt wie meine Mutter nach einem langen Tag, wenn sie sich ein Glas Wein einschenkt, aber trotzdem ist da noch dieses Zittern seiner Unterlippe – eine schlechte Angewohnheit, die ich mir schon mit drei Jahren abgewöhnt habe.

»Dieses Mal hast du dich nicht verirrt«, stellt der kleine Löwe fest. »Du siehst überhaupt nicht mehr verzweifelt aus. Wieso?«

»Hänsel und Gretel. Hier.« Ich zeige ihm die weißen Steine, die ich in einer Umhängetasche mit mir trage.

Er nickt. »Vielleicht bist du doch nicht ganz so dumm.«

Er klingt irgendwie enttäuscht, und ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. »Ich kann dir auch ein paar geben, wenn du dir Wege –.«

»Nein«, unterbricht er mich. »Nein.« Wie er die zitternden Hände hält. Als wären sie Krallen.

»Messer?«, fragt er, als wäre nichts geschehen. Ich halte ihm den Griff hin und er nimmt es bei der Klinge. »Nicht schlecht«, kommentiert er. »Und die Bücher?«

Ich beiße mir auf die Lippe. »Mein Lieblingsbuch, die Ilias. Ich hoffe, sie gefällt dir.«

Ich halte ihm das Buch hin, meine geliebte, zerlesene Ausgabe voller Anmerkungen mit Bleistiftstummel. Als er es ergreift, kommt es mir so vor, als würde er einen Teil meiner Selbst an sich nehmen. Hoffentlich ist er keiner dieser Jungen, der nur diese eigenartigen Bücher mit den riesigen Bildern von anatomisch inkorrekten ängstlichen Hasen liest. Denn diese gruseligen Hasenmenschen, die existieren nicht wirklich – ich habe nur zwei Jahre voller Albträume gebraucht, bis mir das aufgefallen ist.

»Nicht die beste Übersetzung«, sprudelt es aus mir hervor.

»Woher willst du das wissen?« Der kleine Löwe fährt mit der Hand über den Buchdeckel, beobachtet mich aus dem Augenwinkel. »Kennst du denn noch eine bessere?« Und hast mir nur den Schund vorgelegt?

»Das Original.«

»Homer, Altgriechisch.« Er verzieht das Gesicht. »Das ist kompliziert.«

Homer, Altgriechisch. Keiner meiner Klassenkameraden weiß etwas damit anzufangen – nicht, dass ich gefragt hätte – aber dieser wilde Junge redet darüber, als hätten seine Eltern es ihm zum Einschlafen vorgelesen. Und natürlich – ich versteh schon.

»Mein Vater kennt da so jemanden«, sage ich vorsichtig. »Einen Professor, der bringt es mir bei.«

»Ah.«

»Kleiner Löwe.« Ich zwinge mich dazu, ihm in die Augen zu sehen. »Du bist von zuhause weggerannt.« Eine Pause. »Und deine Eltern arbeiten auch sowas in der Art.«

»Meine Mutter.« Seine Stimme ist so leise, dass ich kaum etwas verstehe. Tränen sammeln sich in seinen Augen, doch ich weiß nicht, wie ich ihn trösten soll. »Sie will – sie wollte mal alte Tempel ausgraben, aber sie musste ihr Studium abbrechen.«

Sein in fliegende Schatten gehülltes Gesicht ist ein Schlachtfeld, und als ich eine zitternde Hand nach ihm ausstrecke, zuckt er zurück, als hätte ich ihn geschlagen.

»Kleiner Löwe«, sage ich.

»Erzähl es niemandem.« Seine Stimme bricht.

»Niemals.« Und das ist genug. Wir können einander vertrauen. Einfach so. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, dass es dafür keine Erklärung gibt.

»Ich – ich habe noch mehr.« Die Bücher rutschen mir beinahe aus den Händen. »Da drin geht es sogar darum, wie man in der Wildnis überlebt.«

Der kleine Löwe nimmt sie ohne ein weiteres Wort an sich, starrt auf die Einbände. Dann, plötzlich, streckt er mir die Faust entgegen. »Hier.« Er hält einen Stein, schwarz und von weißen Adern und winzigen Löchern durchzogen. »Den habe ich gefunden, hat mich gleich an dich erinnert.«

Da kann etwas nicht stimmen. Dieser Stein ist interessant.

»Und dann habe ich diese Feder daran befestigt«, schwafelt der kleine Löwe weiter, »weil sie so hübsch braun schimmert. Bestimmt von einer Schleiereule, was meinst du?« Er lächelt. Sein Mund ist so breit wie sein ganzes Gesicht, wenn er lächelt. »Dann habe ich noch diesen Farn benutzt, um alles zusammen zu tun, und dann hatte ich noch dieses leere Schneckenhaus, und –.« Sein Lächeln fällt in sich zusammen. »Und es gefällt dir gar nicht, oder? Du findest es hässlich.«

»Nein, nein!«, stottere ich. »Ich liebe es! Nur, äh, diese … Skulptur, was soll das denn darstellen?«

Er verdreht die Augen. »Das ist Kunst, ist das nicht offensichtlich? Und Kunst ist Kunst und sonst nichts.«

»Willst du das später machen?«, frage ich langsam, damit kein falsches Wort über meine Lippen kommt. »Skulpturen?«

»Ich?« Der kleine Löwe lacht. »Ihh bah, nein! Vielleicht nur, wenn ich alt und hässlich bin, wenn ich nicht so langweilig sein will wie die anderen Schlappschwänze. Vielleicht dann.«

Ein Glück. Aber da drückt er mir die Skulptur schon in die Hand, seine kurzen, verkrusteten Finger warm gegen meine Handfläche.

Meine Haut brennt.

»Ja also«, murmle ich, »morgen kann ich nicht kommen. Familienangelegenheit. Den ganzen Tag.«

Heute bin ich es, der verschwindet.

*

Die »Familienangelegenheit« ist mein Geburtstag, und sie beginnt damit, dass Frederick auf meiner Brust kniet, die Hände um meine Kehle, und brüllt: »Du hast mein Messer gestohlen! Mein Lieblingsmesser!«

»Ja.«

Es macht keinen Sinn zu lügen, besonders nicht an meinem Geburtstag. Frederick ist schon so wütend genug. Für zwei Monate sind wir gleich alt gewesen, und er konnte guten Gewissens der stärkere, der bessere Bruder sein. Jetzt bin ich der Ältere, und er weiß, eigentlich kommt er an zweiter Stelle.

»Gib es zurück!«

»Das kann ich nicht.«

Frederick sieht auf seine Hände an meinem Hals. Will er mich würgen? Nein, das bringt doch nichts. Mit mir kann man nicht kämpfen. Ich würde nur wimmern und weinen und immer die gleiche Antwort geben. Seinen Blick kenne ich nur zu gut von unserer Mutter. Resignation.

»Na schön«, seufzt Frederick. »Aber dafür bekomme ich eines deiner Geburtstagsgeschenke.«

Ein fairer Tausch. Er interessiert sich nicht für die Geschenke, die mich interessieren und andersherum.

Überhaupt ist es echt großartig, an seinem Geburtstag einen Bruder zu haben. Frederick, der bessere von uns, kann einfach unsere Großeltern und sonstigen Verwandten mit seinen Erzählungen über seine Abenteuer davon abhalten, mich von meinem Klavierstuhl herunterzuholen. Noch dazu ist er auch so viel besser darin, all diese Fragen zu beantworten, die ich einfach nicht verstehe.

»Also, wie ist denn deine Deutschnote?«

Nicht anders als meine Übrigen.

»Und ihr werdet doch hierbleiben, ist das schon entschieden?«

Wieso auch nicht?

»Ihr habt euch aber ganz gut eingefunden, nicht wahr?«

Da müsste ich lügen.

Irgendwann unterbricht meine Mutter diese Gespräche mit einem Lächeln, und dann soll ich meine Geschenke auspacken.

Ich bekomme ein Fahrrad, mit Klingel und neuem Sattel und allem. Sie haben wohl vergessen, dass mein altes Fahrrad nicht wegen ständiger Benutzung kaputt ist, sondern weil ich es aus Hoffnung, es nie wieder fahren zu müssen, einen Hügel hinuntergeworfen habe. Wie mein Geschichtslehrer immer so gerne sagt – Karma.

Meine Mutter legt mir die Hand auf den Kopf. »Man wird schließlich nur ein Mal im Leben 11 Jahre alt.«

Und das ist wohl das beste Geschenk von allen – für einen Tag bin ich für meine Eltern wie ein normales Kind.

Frederick sucht sich das Fahrrad als Ersatz für sein Messer aus. Manchmal liebe ich meinen Bruder. Seine Freunde kommen, um im Garten zu spielen, und damit es für meine Verwandten so aussieht, als hätte ich sie eingeladen, muss ich mich zumindest zu ihnen setzen. Ich nehme mein neues Buch mit. Sophokles’ Tragödien, schön blutig und traurig. Dem kleinen Löwen würden sie bestimmt gefallen.

Mein neuer Fußball, der jetzt auch Frederick gehört, fliegt mir gegen den Kopf. Ich ignoriere ihn. Noch ein Schuss. Mein Bruder brüllt seine Freunde an und ich wische mir das Blut vom Kinn. Egal. Ein Stein verfehlt mich. Egal, solange ich nur lesen kann.

*

Als ich den kleinen Löwen am nächsten Tag treffe, ist er vom Baum gefallen und hat sich das Knie aufgeschürft (Selbst auf seinem Knie sind Sommersprossen!). Überall ist Blut, und ich rufe, dass er das doch irgendwie desinfizieren muss, aber er zuckt nur mit den Schultern. Er wäscht sich wohl nie – die Wunde an seinem Kopf ist bereits zu einer dunklen Masse aus getrocknetem Blut, Eiter und Schorf zusammengewachsen. Sein Kleid ist nur noch ein alter Fetzen Stoff, vollgesogen mit Schlamm und am Saum eingerissen.

»Aber all die Keime!«

Der kleine Löwe schnaubt. »Vor den Wichsern habe ich doch keine Angst.«

»Aber ich!«

Er verdreht die Augen. »Ach, scheiß drauf.« Kein Zeichen von Schmerz in seinem dreckigen Gesicht. »Wir nehmen einfach Alkohol für die Kacke.«

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas nur in Filmen funktioniert, aber gegen die Logik des kleinen Löwen komme ich eh nie an. »Und wo willst du den bitte herbekommen?«

Er grinst gefährlich, und was, wenn er sich jetzt entscheidet, in irgendein Geschäft einzubrechen? Das könnte er bestimmt. In seiner linken Hand hält er Fredericks Messer und in seiner Rechten einen angespitzten Stock, der über seinen Kopf hinausragt wie ein Speer. Die Bücher trägt er in meiner Tasche auf dem Rücken.

»Na los, komm schon. Ich werde jetzt deinen Horizont erweitern.«

Der kleine Löwe humpelt voran, noch immer schneller als ich ohne verletztes Bein es jemals sein werde, und ich habe keine andere Wahl, als zu folgen – zwei Schritte entfernt, wie es ihm gefällt.

Er führt mich zu einem Haufen großer Steine, wahrscheinlich ein altes keltisches Grab. Ob die Magie unserer Urahnen wohl noch durch die Adern des Gesteins fließt?

Aber nein, das ist natürlich nicht der Grund, aus dem der kleine Löwe mich hierher gebracht hat. Es geht um die Flaschen, die auf den Steinen aufgereiht sind. Ich erinnere mich an Fredericks Worte. Die wollen nur, dass wir uns nicht im Wald betrinken. Vielleicht hat er doch recht.

»Die Scheißkerle denken, der Wald gehört ihnen«, schnaubt der kleine Löwe. »Aber ist ganz gut so. Die lassen nämlich immer nen Rest in den Flaschen, weil sie so betrunken sind, dass sie nicht mehr klar sehen können.«

Stimmt das? Keine Ahnung.

Der kleine Löwe schnappt sich eine Flasche, deren Boden noch mit einer klaren Flüssigkeit bedeckt ist, und kippt sie sich über das Knie, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken.

Ich schreie auf, an seiner Stelle. Ich habe mir mal den Finger an der Schaukel eingeklemmt, weil Frederick mich gezwungen hat, mit ihm auf den Spielplatz zu kommen, und danach hat mein Vater Sepso darauf gerieben. Die Welt ist in Flammen aufgegangen.

»Tut das nicht weh?«

Der kleine Löwe grinst. »Wie Sau. Aber weißt du, was noch viel schlimmer ist?«

Ich schüttele den Kopf. Daraufhin schüttet er sich die Überreste aus der Flasche in den Mund. Ich kann ihn nur anstarren.

»Was denn? Hast du noch nie was getrunken?«

Wieder, ich schüttele den Kopf.

»Na dann.« Er breitet die Arme aus. »Bedien dich!«

Ich klaube eine der Flaschen von dem Stein. Sie ist nur noch zur Hälfte gefüllt. Bier, das kenne ich zumindest. Ich nehme einen zögerlichen Schluck. Was – was zum Teufel ist das? Ich spucke aus, huste.

»Wi-der-lich!«

Der kleine Löwe lacht. »Oder? Darum sind die Erwachsenen alle so ein bisschen durchgeknallt, glaube ich.«

»Dann werde ich wohl nie erwachsen!«

»Hoffentlich nicht.« Er klettert über den Stein zu mir hinüber, bis seine Nase so dicht vor meiner schwebt, dass ich den Alkohol in seinem Atem riechen kann. Wi-der-lich! »Denn ich will auch nie erwachsen werden. Nur so können wir Freunde bleiben, für immer.«

»Freunde?«, krächze ich. »Du willst mit mir befreundet sein?«

»Klar doch.« Er lacht, glockenklar, stupst meine Brust vorsichtig mit dem Zeigefinger an, wie um zu überprüfen, ob ich real bin. »Und dann können wir heiraten, damit wir immer immer zusammen sind.«

»Ich glaube, dass du da was falsch –.«

»Sieh es als dein Geburtstagsgeschenk an.« Er schnippt mir gegen die Wange.

»Was?« Woher weiß er von meinem Geburtstag? Ist er doch ein Elf oder etwa ein Hellseher?

»Ja, ich weiß alles. Und eine Lektion habe ich auch noch für dich.« Der kleine Löwe setzt sich im Schneidersitz auf den Stein, balanciert den Speer auf seinen Knien. »Du musst kämpfen gegen diese Schlappschwänze.«

»Ich –.« Ich verstehe. Er hat mich beobachtet, da im Garten beim Lesen. Und plötzlich sind mir all die Fußbälle und Steine doch nicht egal, denn sie bedeuten, dass ich es nicht Wert bin, dass ich ihn nicht Wert bin.

»Du musst kämpfen«, wiederholt der kleine Löwe. »Du darfst dir das nicht gefallen lassen. Du wirst nicht überleben, wenn du dich von jedem verletzen lässt.«

Mein Gesicht brennt und brennt, und wie ich das hasse, dieses Gefühl, mal wieder komplett versagt zu haben, wie ich das hasse, wenn mir etwas doch nicht egal ist. »Ich dachte, du wolltest den Wald nicht verlassen.«

Er reibt sich über die Nase. »Mir war langweilig,«

»Dann geh zurück nach Hause!«, brülle ich. »Du sagst mir, dass ich kämpfen soll? Dann sieh dich doch selbst an! Du rennst weg vor deiner eigenen Familie, und du willst mir nicht mal sagen, wieso. Das ist feige, verdammt feige, okay? Wegen dir habe ich ein Fahrrad verloren, ein brandneues Fahrrad, und du sitzt hier rum und sagst mir, dass ich kämpfen soll, ohne selbst eine Ahnung von irgendwas zu haben. Ein toller Freund bist du, ein wirklich toller Freund!«

Ich warte auf die Wut, die Wildnis, den Löwen. Aber der kleine Löwe sieht mich nur an mit diesen schweren Augen voller Farbe. Und bevor ich überhaupt wieder zu Atem kommen kann, ist er schon davongeflitzt wie ein schattenhafter Traum.

Egal wie laut ich auch nach ihm rufe, der kleine Löwe bleibt verschwunden.

*

Auch am nächsten Tag, keine Spur. Ich lege einen Stapel alter Klamotten auf den Stein, aber ich wage es nicht, meine Bücher so ungeschützt zurückzulassen. Ohne den kleinen Löwen wirkt der Wald fremd, ein wildes Tier, das versucht mich abzustoßen und gleichzeitig anzuziehen. Jedes Geräusch klingt nach Gefahr und das Blut rauscht mir in den Ohren und ich renne den Weg zurück.

*

Der kleine Löwe ist jetzt seit mindestens einer Woche von zuhause verschwunden, und doch habe ich im Radio noch nichts davon gehört. Auch die Erwachsenen haben nichts von einem vermissten Kind geflüstert, hinter verschlossenen Türen, wenn sie glauben, wir würden nicht zuhören. Fredericks Berichte über das Mädchen werden ebenfalls weniger, was allerdings auch mit seiner kurzen Aufmerksamkeitsspanne zusammenhängen könnte.

Machen sich seine Eltern denn keine Sorgen um ihn? Würde mein Vater mich suchen kommen, wenn ich im Wald verschwinde? Frederick bestimmt, wenn auch nur wegen des Abenteuers.

Ich schreibe dem kleinen Löwen einen langen Brief darüber, wie leid mir doch alles tut, und dass ich einen alten Kompass gefunden habe, den ich ihm gerne schenken würde.

Am nächsten Tag ist der Brief verschwunden, aber ich erhalte keine Antwort.

*

Es ist eine Notlage. Also nehme ich alle Süßigkeiten mit, die ich zum Geburtstag bekommen habe, den Kompass und den hübschen Gedichtband, den meine Großeltern mir jetzt das zweite Jahr in Folge geschenkt haben.

»Kleiner Löwe!«, brülle ich durch den Wald. »Kleiner Löwe!«

»Ist das dunkle Schokolade?«

Er kommt aus einem Baum gesprungen, den Holzspeer in der Hand, das Messer an der Hose befestigt. An meiner alten Hose. Er musste sie mehrmals umkrempeln, um darin laufen zu können.

Ich halte ihm die Tafel hin und er reißt das knisternde Papier mit gierigen Fingern auf, stopft sich alles auf einmal in den Mund, bis seine Backen aufgebläht sind wie die eines Hamsters. Was isst er hier eigentlich im Wald? Beeren? Oder brät er sich Kaninchen? Unter dieser riesigen Jacke ist seine Statur schlecht zu erkennen, aber seine Wangenknochen schneiden schärfer als Fredericks Messer.

»Ich liebe dunkle Schokolade!«, deklariert der kleine Löwe, leckt sich die Finger sauber. Ich halte ihm meinen Beutel hin und seine Augen werden groß wie Fredericks Fußbälle. »Ist das alles für mich?« Er schüttelt entschieden den Kopf. »Ey, Wichsfresse, das geht doch nicht.« Dabei hat er sich schon das nächste Stück Schokolade in den Mund gesteckt. »Da muss ich dir doch was zurückgeben.«

Er isst erst alle Süßigkeiten auf – mit Ausnahme von zwei Keksen, die er mir anbietet – bevor ihm eine Lösung einfällt.

»Willst du vielleicht mal meine Regenwürmer halten?«

»Deine – was?« Der kleine Löwe hält mir ein Knäuel aus sich kringelnden, pinken Körpern entgegen. »Äh, nein danke.«

»Hm … na gut, dann vielleicht –. Hier, Wichsfresse.« Er kramt ein schmales Notizbuch aus seiner Tasche hervor. »Du darfst dir meine Bilder ansehen. Du bist der Erste, dem ich sie je gezeigt habe, du glückliches Schwein.«

»Bist du ein Fotograf, kleiner Löwe?«, frage ich, denn zwischen den Seiten kleben Fotos, Unmengen von Fotos.

Er überlegt, schüttelt den Kopf. »Ich mache nur Bilder, die sich kein Schwein anzusehen traut. Fotografen wollen doch, dass man sich ihre Bilder ansieht.«

Ich weiß zwar nicht, was die armen Schweine ständig damit zu tun haben, aber die sind bestimmt auch erleichtert darüber, dass der kleine Löwe diese Karriere schon aufgegeben hat.

Die Bilder sind wirklich furchterregend. Natürlich sind sie alle leicht verschwommen, die Winkel blöd gewählt oder der Ausschnitt einfach komplett unbrauchbar, aber auch die Motive selbst, die sollte man sich lieber nicht im Dunkeln ansehen. Was sie fast doch wieder zu Kunstwerken macht.

Es sind Fotos vom Wald, von verlassenen Stellen in der Stadt. Ein Bild zeigt den kleinen Löwen neben einem Mädchen, seiner Schwester wahrscheinlich. Sie starren in die Kamera wie zwei Rehe auf diesen Nachtbildern, die Augen glühend. Verschreckt, irgendwie wehrlos. Als würden sie wirklich nur aus dem Papier und der Tinte bestehen, mit denen ihr Abbild gedruckt wurde. Ich sehe das Foto so lange an, bis es sich in meinen Kopf eingebrannt hat. Ich habe einfach das Gefühl, dass sich, wenn schon sonst niemand diese Bilder sehen wird, zumindest jemand an sie erinnern sollte.

Damit ist wieder alles gut zwischen uns, und wir verbringen den ganzen Tag zusammen im Wald. Ich lasse sogar das Klavierspielen sein. Als es dunkel wird, will der kleine Löwe mich kaum gehen lassen. Er reibt sich über die Nase, schniefend, als würde ich nicht mehr zurückkommen.

»Bringt mir mehr Schokolade mit, wenn du das nächste Mal da bist, Wichsfresse.« Eine Bitte, verpackt in einen Befehl, versüßt mit seiner Lieblingsbeleidigung.

»Wenn ich das nächste Mal komme«, erwidere ich, von plötzlichem Mut gepackt, »schenke ich dir was zum Haarekämmen.«

*

Ich habe zwar einen Kamm mitgebracht, aber der verliert beim ersten Versuch, diese filzigen Locken zu zähmen, einen Zacken.

»Kannst du das nicht machen, Fitz?«, fragt der kleine Löwe mit großen Augen. »Bitte?«

Meine Kehle brennt. »Wenn – wenn du unbedingt willst.«

Ich glaube, ich komme damit nicht mehr klar. Er bleibt immer so distanziert zu mir, immer zwei Schritte entfernt. Aber dann, manchmal, kommt er mir plötzlich so nah, fasst mir ins Gesicht oder weint oder zeigt mir seine Fotos, und so wie jetzt gerade trifft mich dieses ultimative Vertrauen immer so unvorbereitet, dass es mir Angst macht.

»Du bist zu winzig«, krächze ich. »Setz dich.« Als könnte ich ihm jemals etwas abschlagen, egal wie sehr es auch schmerzt.

Der kleine Löwe legt den Kopf in meinen Schoß. Mir ist danach, laut zu fluchen, aber dafür kenne ich nicht genügend Schimpfwörter. Also schließe ich die Augen, beruhige meinen Atem und greife nach dem Kamm.

Im Groben unterscheidet es sich nicht viel vom Klavierspielen, und darin bin ich wirklich gut – vielleicht werde ich kein Pianist, sondern professioneller Haarkämmer. Im Feinen ist es vollkommen anders. Ich habe noch nie jemandem die Haare gekämmt. Meine Eigenen sind zu kurz für den Aufwand.

»Ich renne nicht weg«, sagt der kleine Löwe plötzlich. »Ich verstecke mich nicht. Ich lauere. Das heißt, ich warte nur auf den richtigen Zeitpunkt, und dann springe ich.« Er hebt den Holzspeer, den er immer fest umklammert hält. »Ich muss es tun, für meine Schwester.«

Auf dem Foto sah es aber nicht so aus, als würde er da viel ausrichten können. Bruder und Schwester haben beide gleich verzweifelt gewirkt.

Ich beende mein Werk, fahre ihm nochmal mit der Hand durch die Locken, um den letzten Rest Dreck auszuschütteln. Dann verlasse ich ihn, wortlos.

Ich muss über das nachdenken, was er gesagt hat. Die Definition für das Wort lauern. Dafür muss ich nicht mal im Wörterbuch nachschlagen. Im Hintergrund warten. Vigilieren. Ich nenne ihn zwar einen Löwen, aber ich weiß, irgendwo da drinnen, da ist er immer noch ein kleiner Junge, und was auch immer er da zu jagen versucht, es ist bestimmt um Längen größer als er.

*

Meine Eltern unterhalten sich über den kleinen Löwen, als sie das Frühstück bereiten. Ich höre es nur, weil ich ihnen gerade erklären will, dass mir übel ist, und ich heute deswegen nicht mit ins Ferienlager kann. Ich meine, es ist nicht, weil ich Angst vor der Reise habe – gut, das auch – aber vor allem muss ich doch bei dem kleinen Löwen bleiben, und ihn mit Büchern und Essen und zumindest den essentiellsten Hygieneprodukten versorgen.

»Junge … verschwunden … seit fast zwei Wochen … undenkbar … erst jetzt gemeldet.«

Ich ziehe nicht mal den Schlafanzug aus, so überstürzt fliehe ich aus der Hintertür. Ich laufe so schnell wie – nun, so schnell, wie ich noch nie gelaufen bin in meinem ganzen Leben, die Zunge zwischen den Zähnen, damit ich nicht auf die Idee komme, nach dem kleinen Löwen zu rufen. Was, wenn die Polizei bereits hier ist? Das wird nicht gut enden, wenn sie ihn finden, bevor er bereit ist, zu tun, wofür auch immer er sich im Wald verstecken muss. Die Spur aus weißen Steinen – ganz vergessen. Egal, zu spät. Wenn ich mich verirre, dann tun die das vielleicht auch.

Es raschelt im Gebüsch.

»Kleiner Löwe?«

Die Blätter stehen in Flammen. Nein, das ist kein menschliches Wesen, was sich dort versteckt. Eine lange, rote Schnauze schiebt sich aus dem Busch hervor, gefolgt von einem langen Körper, langen, schwarzen Beinen und einem langen Schwanz mit weißer Spitze. Keine Katze, wie schade, aber dafür ein Fuchs mit einem Fell wie Feuer und giftgelben Augen, so voller Wildheit und trotzdem so anders als die des kleinen Löwen. Der Fuchs schwankt näher. Ein Tier, das den Mond anheult. Aber der kleine Löwe – ich muss mich beeilen, denn der kleine Löwe ist der Mond selbst und wenn ich ihn verliere, dann wird die Nacht wieder in vollkommene Dunkelheit getaucht sein. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal aushalte.

Der Fuchs wackelt mit den Ohren, legt den Kopf schief, fast wie eine Katze, die gestreichelt werden möchte. Keine Form von Verständnis in diesen hellen Augen, kein Mitleid. Er hebt die Schnauze. Seine Nase ist schwarz und feucht und zittert. Wie aus Reflex strecke ich ihm die Hand entgegen und –.

Pfifff!

Ein schneller, langer Schatten zurrt an meinem Ohr vorbei, dass es sogar ohne eine wirkliche Berührung brennt, aber es ist dieses Geräusch, das mich einfrieren lässt. Ein Geräusch wie der Tod, das mich einfängt in der kurzen Ruhepause zwischen zwei Augenblicken, als würde für eine Weile die Zeit stehenbleiben.

Der Fuchs winselt, steigert sich zu einem grellen Schmerzensschrei, der über die Bäume, über den Wald hinaus auf der ganzen Welt zu hören sein muss, trampelt wütend um sich, zeigt mir die Zähne, aber es ist zu spät, er kann sich nicht mehr auf mich stürzen. Ein zitternder Holzspeer steckt in der einst weißen Brust.

Und einfach so, während ich geblinzelt habe, ist das Wilde in den Augen des Fuchses erloschen. »Wa-warum?«

»Tollwut.«

Ich drehe mich um. Da steht er, der kleine Löwe, noch weniger Junge als jemals zuvor. Er ist alt, so alt mit goldener Haut und brennenden Augen, wie Apollo, nachdem er aus dem Mutterleib gekrochen kam, blutig und und voller Wut und bereit, die ganze Welt in einem einzelnen Schrei zu verschlingen, schon in seinen ersten Tagen erwachsen, zum Töten verdammt.

»Du solltest mehr auf dich aufpassen, Fitz.« Der kleine Löwe schüttelt den Kopf. »Ein Fuchs ist keine Katze. Wenn ein Fuchs so zutraulich ist, dann hat er Tollwut, das weiß doch jedes Kind.« Ja, ja, das weiß ich. Eigentlich, in Theorie. »Er hätte dich beißen können, du scheiß Wichsfresse.« Er flüstert die letzten Worte, und plötzlich ist er wieder so zerbrechlich, ein Junge aus Glas.

»Aber das hat er nicht.« Tollwut, mein Tod – das scheint genauso wenig real wie dieses eigenartige Wesen vor mir. »Du hast mich gerettet. Danke.«

Er zuckt mit den Schultern, als wäre das keine große Sache. Er will etwas sagen – er will immer etwas sagen – aber die Worte kommen ihm nicht über die zitternden Lippen. Und dann vernehme ich sie auch, die Stimmen. Rau und unmusikalisch unterbrechen sie das ewige Lied des Waldes. Er sieht mich an und sieht mich auch nicht an, blickt durch alles Materielle hindurch in eine andere Welt, wo seine Angst regiert. Er muss von hier verschwinden.

»Das ist bestimmt die Polizei«, krächze ich. »Die sind deinetwegen hier.«

Er bleibt weiterhin wie festgewachsen, starrt mit großen Augen auf seine Füße, als könnte er es selbst nicht glauben. »Dann muss ich mich wohl verabschieden.«

»Warum? Du – du musst dich doch nur für eine Weile verstecken.«

»Da gibt’s diese Sache.« Seine Zunge schnellt hervor, kreist über seine Schneidezähne. »Meine Schwester sagt, die Mädchen sind ganz verrückt nach dieser Sache, weil sie immer im Fernsehen ist und weil danach immer alles gut wird, wenn die zwei Hauptfiguren diese Sache machen.«

»Ich soll heute eigentlich ins Ferienlager«, fahre ich fort, schnell, damit er sich ja nicht verabschieden kann, »aber ich könnte mich auch ganz einfach krank stellen, und wenn meine Eltern dann wieder zur Arbeit müssen, dann können wir den ganzen Tag zusammen verbringen, stell dir das vor. Es gibt noch so viele Bücher, die ich –.«

Der kleine Löwe boxt mir in die Magengrube und ich breche zusammen wie ein Klappstuhl. Sein Gesicht verschwimmt vor meinen Augen, als ich mich krümme, bis ich nur noch Sommersprossen auf Gold erkennen kann, und – selbst auf seiner Lippe sind Sommersprossen – und er kommt näher und näher und dann – etwas Feuchtes, Weiches auf meinem Mund. Eigenartig, wie sanft er sein kann. Aber dann hat der kleine Löwe sich auch schon wieder von mir gelöst.

»Was hast du vor?«, keuche ich. Salzige Tränen tropfen auf meine Lippe, und ich wünschte, ich könnte sie auf den Schmerz in meinem Bauch schieben.

»Ich werde mich ihnen stellen.« Der kleine Löwe wischt sich den Mund am Arm ab. »Genug davongerannt. Und du wirst fliehen, hintenrum. Sie müssen niemals von dir wissen, hörst du? Du haust ab.«

Nein, nein, nein! Ich möchte ihn aufhalten, zu ihm treten, aber alles in meinem Magen dreht sich und flattert und ich kann mich unmöglich bewegen.

»Darf ich – darf ich dich wenigstens besuchen?«, bringe ich heraus. »Wo auch immer du dann – dann bist.«

»Nein«, sagt er scharf.

»Aber –.«

Ich stolpere vorwärts, schlage mit der Schulter gegen einen Baum und plötzlich ist der kleine Löwe schon zwei Armlängen von mir entfernt. Er dreht sich zu mir um, ein letztes Mal, lacht, nur, um mich aus der Fassung zu bringen. Dann ist er verschwunden. Einfach verschwunden.

Ich habe es mir ja schon fast gedacht. Dass er zu flatterhaft ist, um lange bei mir zu bleiben. Dass er, genauso wie alles Gute in meinem Leben, wieder verschwinden wird.

Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schmerzen würde.

Ich sollte ihm folgen, ihn zurückrufen, mich gemeinsam mit ihm stellen, aber meine Füße sind am Boden festgewachsen.

Du musst kämpfen. Du darfst dir das nicht gefallen lassen. Du wirst nicht überleben, wenn du dich von jedem verletzen lässt.

Aber ich kann nicht kämpfen, ich weiß nicht wie, also kann ich ihm nur diesen einen Ratschlag geben.

»Lauf«, krächze ich.

Zu leise, zu schwach. Die Stimmen der Polizisten entfernen sich bereits und ich bin so armselig, nur ein nutzloser Mensch, und er kann mich nicht hören.

»Lauf, kleiner Löwe! Lauf, bitte!«

Und ich weiß bereits, dass er genau das Gegenteil tun wird.

2

Ich träumte, dass man mich mit Maschinengewehren beschoss. Jede Kugel war ein Auge, das sich in meinen Körper bohrte, und plötzlich konnte ich die ganze Welt sehen, die ganze Welt. Es war so grauenhaft, dass ich mir die zusätzlichen Körperteile aus dem Fleisch pulte.

Ich wurde von einem beinahe biblischen Schmerz geweckt, der sich wie ein Blitz von meinem Gehirn bis in jeden Teil meines Körpers zog.

Etwas knabberte an meinen Innereien. Ein schlechtes Gewissen. Scheiße. Und dabei wusste ich doch nicht mal, wo zum Teufel ich eigentlich war. In einem Bett, natürlich, so viel hatte mir mein gesunder Menschenverstand bereits verraten, aber das genügte dem rasenden Ding mit Krallen nicht, das meine Organe zerschredderte.

Die Welt ging in die Schräge, als ich mich auf der Matratze – zu weich! – aufstützte. Ich pustete mir eine Locke aus dem Gesicht. Die Strahlen der Sonne spalteten meinen Kopf in zwei Hälften als wären sie aus Stahl anstelle von Licht. Doch zumindest konnte ich jetzt erkennen, dass ich nicht im Knast gelandet war.

Dafür erwarteten mich leere Flaschen, zerknickte Tablettenschachteln und ein verwüstetes Schachbrett. Was zur Hölle? Meine Hand tastete nach der zweiten Betthälfte. Verlassen. Die Decke zerwühlt. Scheiße.

Ich wickelte mir das Laken – zu weich – um den Körper, machte ein paar unkoordinierte Schritte vorwärts. Meine Klamotten waren nirgends aufzufinden, doch die Brille lag unbeschädigt parat.

Ich fand das Bad auf Anhieb. Ein gutes Zeichen, ich musste die Wohnung wohl kennen. Eigentlich wollte ich mich übergeben, aber als nichts aus meinem blutigen Mund geklettert kam – ich hatte mir im Schlaf auf die Zunge gebissen, mal wieder –, hängte ich meinen Kopf unter den Wasserhahn, ließ einen eiskalten Strom Hass auf mein Gesicht niederregnen, in der Hoffnung, so diese heiße Scham zu vertreiben, die sich mit Widerhaken in meinem Fleisch eingenistet hatte. Keine Chance. Dafür brach ich mir fast die Fingernägel an der gelb verfärbten Keramikschüssel ab.

»Ah, Honey. Du bist also aufgewacht.« Scheiße. »Wir dachten schon, du wärst ins Koma gefallen.«

»Harte Nacht.« Ich nahm die Brille ab, damit mir das Wasser in die Augen laufen konnte.

»Oh ja. Wirklich hart.«

Verdammt. Also hatte meine erste Vermutung doch gestimmt. Gustav. Der stellte nicht nur wegen seines bescheuerten Namens ein Problem dar.

»Wo sind meine Klamotten?«

»Keine Ahnung.« Gustav gähnte lässig. Lässig gähnen. Mann. Er war der Einzige, der sowas konnte. Er würde auch noch lässig gähnen, wenn gerade die ganze Welt am Zusammenbrechen war. »Wir haben Strip-Schach gespielt, und du hast –.«

»Strip-Schach? Was zur Hölle ist Strip-Schach?«

Gustavs Lachen trennte mir die Haut vom Fleisch wie ein Skalpell. Stechende Augen, scharfkantig Wangenknochen, jede Bewegung ein Schlag ins Gesicht. Manchmal kam er mir vor wie ein lebendes Messer. Irgendwann würde er sich an seiner eigenen Klinge schneiden. (Und er sah natürlich auch total scharf aus, der Wichser.)

»Keine Ahnung, hast du dir ausgedacht.«

»Habe ich nicht.«

»Schön, ich bin’s gewesen. Woran merkst du das nur immer so schnell? Aber echt, es war eine brillante Idee.«

»Gustav.«

Ich drehte das Wasser ab. Er stand gegen die Badtür gelehnt und wischte sich die langen Haare aus dem Gesicht, als wäre das eine Shampoo-Werbung. Aber ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass diese Bewegung aus Nervosität entstanden war.

»Es war nicht wirklich dein letzter Abend in der Stadt. Das weißt du doch, oder, Honey?«, fragte er. »Du kannst wiederkommen, in den Ferien oder auch an den Wochenenden. Schließlich sind es nur –.«

»Zwei Stunden mit dem Zug«, seufzte ich. »Würdest du jetzt bitte gehen? Ich muss diesen grauenhaften Kater abwaschen. Alleine.«

Ich schlug die Tür vor seiner Nase zu, bevor er einen dummen Spruch reißen konnte. Über dem Waschbecken hing ein schmieriger Spiegel. Ein kleiner Junge mit tiefen Augenringen und gründlicher Haut starrte mir entgegen, beinahe vorwurfsvoll. Ich streckte dem chancenlosen Bastard den Mittelfinger ins Gesicht. Jemand hatte mir die Nägel schwarz lackiert, mit weißen, unglücklichen Köpfen darauf, die anstelle von Augen zwei große Kreuze besaßen. Wie nett.

Natürlich war es alles meine Schuld. Vielleicht hätte ich etwas tun können, um nicht von meinem Internat zu fliegen. Aber so war ich nun mal, ich musste jedem meiner Impulse nachgeben. Und das war auch in Ordnung gewesen, bis jetzt. Bis plötzlich der Sommer vorbei war, und ich die scheiß Wahrheit nicht mehr unter Partys und Tabletten und Sex verstecken konnte. Ich wurde zurückgeschickt. Zurück nach Hause. Zurück in die Provinz, an einen Ort, an dessen Fäulnis ich ersticken würde.

Als ich das Bad verließ, noch immer nur mit dem Laken bekleidet, war ich schon fast darüber hinweg.

Meine Freunde warteten im Wohnzimmer auf mich. Gustav, Louise und Matti – der ganze Schachklub, gekommen, um mich zu verabschieden.

»Guten Morgen«, murmelte ich matt.

Louise blinzelte langsam und ließ von Matti ab, die sie gerade in Zeitlupe abknutschte. Ihre Augen waren groß und schwarz wie die eines Rehes. »Du siehst aus wie ein römischer Senator.«

Ich biss die Zähne zusammen, suchte den Tisch nach etwas Essbarem ab. Überall nur halbleere Gläser, die niemand aufräumen wollte. Vom Kamin aus flog mir ein blauer Fetzen entgegen.

»Was ist das?«, fragte ich. Mein Kopf pochte mit jedem Wort, jedem Atemzug.

»Geisterbeschwörung«, erklärte Louise vorsichtig. Sie zog ihre Es eigenartig lang. Bestimmt war sie noch ganz schön zugedröhnt. »Du hast gemeint, wenn du diese Runde Schach verlierst, dann verbrennst du dein FDJ-Hemd für unsere Geisterbeschwörung.«

»Was für einen Geist –?« Ich presste die Handballen auf die Augen. »Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen.«

»Kluge Entscheidung.«

Louise zeigte mit wackeligem Finger auf die Küchenablage. Gute Freunde, wie sie waren, hatten sie mir einen Teller stehengelassen. Einen Teller mit … kalten Kartoffeln?

Ich hob eine Augenbraue. Scheiße, tat das weh. »Was für ein interessantes Frühstück.«

»Frühstück?« Matti, die erst jetzt bemerkt hatte, dass sie nicht mehr mit ihrer Freundin rummachte, hielt mir ein Glas Wasser und eine Tablette hin. »Das ist unser Mittagessen gewesen. Du warst ja nicht aufzuwecken.«

Mittagessen? Ich suchte den Raum nach einer Uhr ab und wurde an meinem Handgelenk fündig. Warum waren all meine Habseligkeiten verschwunden abgesehen von dieser Uhr?

»Oh, verdammt noch mal!« Es war schon nach halb vier. Mein Zug fuhr um vier. »Verdammt, verdammt, verdammte Scheiße! Wo sind meine Klamotten?«

»Im Koffer?«, schlug Louise vor.

Der Koffer, richtig. Ich schüttete die Überreste aus einem der Schnapsgläser hinunter – keine gute Idee mit Kopfschmerzen – machte eine Kehrtwende und rannte in den Raum zurück, in dem ich aufgewacht war. Mein Koffer war halb unter das Bett gerutscht und ich entdeckte ihn erst, als ich bereits die Nase lang darüber gefallen war.

»Brauchst du Hilfe, Honey?«, unterbrach Gustav die darauf folgende Schimpftirade. Selbst sein lässiges Grinsen wirkte gefährlich, ein Schwert in der Scheide, jederzeit bereit, gezogen zu werden.

Ich schnaube eine Antwort, die sehr nach »verpiss dich« klang, und er tat, was er am besten konnte, und ignorierte meine Warnung vollkommen.

»Weißt du, wir können das bestimmt irgendwie ausknobeln.«

»Kein In-ter-es-se«, knurrte ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Der Zug wartet nicht.«

Ich zog ein Leinenhemd hervor, das ich im letzten Jahr violett eingefärbt und mit verschiedenen Stickereien versehen hatte. Es sah genauso zerknittert aus, wie ich mich fühlte.

»Nicholas, bitte«, jammerte Gustav.

Dieses scheiß Gewissen. Wer hatte die scheiß Idee gehabt, den Menschen sowas einzubauen? Hätte ich nicht solche Kopfschmerzen, ich würde mich gleich nochmal betrinken.

»Nicholas, bitte«, äffte ich ihn nach, wandte mich mit größter Sorgfalt meinem Ersatzpaar Schuhe zu. »Du solltest dein Glück echt nicht mir überlassen. Oder überhaupt irgendeinem dahergelaufenen Scheißkerl. Du bist jetzt schon dramatisch genug.«

»Und wie soll ich deiner Meinung nach dann jemals glücklich werden?«

»Nie«, erwiderte ich, denn es war die Wahrheit. In einer einzelnen Nacht hatte ich drei Jahre Freundschaft zerstört, und ich konnte mich nicht mal daran erinnern.

»Nicholas.« Oh wow. Jetzt konnte er nicht mal mehr lächeln. »Ich denke, wir sind über solche Spielchen hinweg.«

Ich legte die Hand auf Gustavs Schulter, streifte sein Ohrläppchen mit meinen Lippen. »Tu ich dir weh?«, flüsterte ich sanft.

Er hielt den Atem an.

»Gut.« Ich warf sein Feuerzeug in die Luft und fing es wieder auf. Er kaufte nur die Guten, und er machte es mir so leicht, sie zu stehlen.«

»Hey, Honey! Warte!« Natürlich, so schnell würde er nicht aufgeben. Gustav wollte nach meinem Arm greifen, stolperte über den klug platzierten Koffer. »Dann lass mich dir zumindest auf andere Art helfen.« In seiner Hand, ein silbernes Kästchen. »Du hast doch gemeint, dass deine Mutter strengstens darauf achtet, dass du keine Medikamente mehr kriegst. Und so gutes Zeug wie das habt ihr Landeier sowieso nicht.«

Mein Zug fuhr in 20 Minuten und wenn ich etwas von Gustav annahm, würde er gewonnen haben, auf seine Weise. So schlecht waren meine Kontakte aus der Provinz nun auch nicht.

»Du hast fünf Minuten Zeit, so viel wie möglich davon in meinem Koffer zu verstauen.«

Ich hatte Schlupflöcher geschaffen, die nicht einmal meine Mutter entdecken würde, und ich wusste, dass Gustav solche Medizin nie in kleinen Mengen zugesteckt bekam.