Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

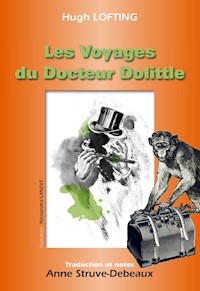

- Herausgeber: Ipagine

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Französisch

Le Docteur Dolittle est un personnage universel et populaire. Il parle le langage des animaux et court toujours le monde suivi de son étrange cortège d'animaux intelligents.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Hugh Lofting au fond des tranchées des Flandres invente, pour ses enfants, un curieux petit docteur qui parle le langage des animaux,…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Avant-propos

Le Docteur Dolittle est né il y a près d’un siècle sous la plume d’un jeune ingénieur britannique plein de fantaisie. C’est en effet durant la première guerre mondiale, dans les tranchées des Flandres, que Hugh Lofting a commencé à imaginer les aventures de ce curieux petit docteur capable de parler le langage des animaux, au fil des lettres, agrémentées d’images, qu’il envoyait à ses enfants depuis le front. Et aujourd’hui encore, son personnage fait partie de notre univers. Il court toujours le monde, suivi de son étrange cortège d’animaux intelligents…

Mais le Docteur Dolittle, de nos jours, tire peut-être sa popularité davantage du cinéma que des récits de Hugh Lofting. En France, plus particulièrement, où, faute de rééditions régulières, ces récits sont à présent introuvables, et où les jeunes générations ne disposent plus que de l’adaptation extrêmement libre, et à l’américaine, qu’en donne la série réalisée pour le grand écran par Betty Thomas. Eddie Murphy, on le sait, a endossé le rôle du docteur cinq fois de suite à ce jour, de 1998 à 2009. Et certes, l’acteur a tout l’entrain, toute la spontanéité qu’il faut pour mener son public tambour battant. Mais qu’il y a loin du personnage qu’il incarne à celui créé par Hugh Lofting ! L’on reconnaîtra difficilement, dans cet éminent praticien en blouse blanche de San Francisco, marié et père de famille, le petit naturaliste contemporain de Darwin imaginé par l’écrivain — vieux garçon en frac et en gibus, un rien misanthrope, un rien excentrique, qui, quand il ne voyage pas d’un continent à l’autre — voire jusque sur la lune — n’aime rien tant que la paix de sa petite maison et de son grand jardin peuplé d’animaux, à la limite d’une petite ville de la province anglaise.

Il faut se replonger dans les livres de Hugh Lofting pour en retrouver tout le charme. Et pour en goûter toute la richesse.

Une richesse qui tient d’abord au caractère essentiellement polyphonique de ces récits, où, dans ce climat si particulier, fait d’humour, de fantaisie et de poésie mêlées, qui caractérise nombre d’ouvrages de la littérature anglaise de jeunesse, s’entrecroisent les voix, les points de vue, les mondes les plus divers… En un ensemble extraordinairement foisonnant et vivant — à l’image même de la vie.

Mais une richesse qui tient aussi au don de Hugh Lofting de savoir formuler, le plus simplement du monde, les choses les plus sérieuses. De manière toujours souriante et distrayante, au travers des péripéties les plus loufoques et en puisant à tout un fond d’images, de symboles, de légendes immédiatement accessibles à l’imagination de l’enfant.

C’est ainsi qu’en maints endroits, sous l’apparente simplicité de l’histoire narrée, quelque chose nous est dit de l’époque qui a vu naître ces récits : les décennies de l’entre-deux-guerres, qui sont bien des années charnières, encore ancrées dans le siècle précédent dont elles sont issues et déjà ouvertes à la modernité. L’on continue d’y rêver d’îles mystérieuses, de terres lointaines, de contrées inexplorées — le monde est encore vaste ! — mais l’on s’y inquiète déjà, aussi, de la destruction, par l’homme, de ses conquêtes, et de l’altération de la nature. Et si l’on croit encore fermement dans les progrès de la science et de la technique, c’est dans la conscience, aussi, de la perte de tout un passé originel — et le souci de l’héritage. Cette complexité, ces interrogations sur le monde moderne, ne laissent d’affleurer dans les pages de Hugh Lofting, qui sont bien, pour une part, un reflet de leur temps.

En outre, ces récits doivent être lus comme de véritables contes philosophiques. S’en dégage en effet, et là encore, toujours très simplement, une réflexion profonde, embrassant les aspects majeurs de l’existence. Et une vraie leçon de vie et de sagesse. Ils nous parlent de l’injustice, du mensonge, de la vanité. Ils nous rappellent le respect dû à toute créature. Ils nous éclairent sur le rôle et les responsabilités de chacun dans la société. Et non pas seulement. Car s’y associe, également, un enseignement d’un autre ordre — et qui, pour notre temps, si attaché au monde matériel, demeure peut-être le plus précieux : celui de l’importance primordiale de l’esprit — sous toutes ses formes : imagination, humour, intelligence, curiosité… Tous les récits de Hugh Lofting, plus ou moins explicitement, tendent à le formuler, ou à le figurer. Et sans doute, les circonstances qui ont présidé à leur composition — ces années de guerre, d’horreur et d’enfermement dans les tranchées — n’y sont-elles pas étrangères. Ce que nous découvrons, au fil des pages, d’aventure en aventure, c’est que seul l’esprit constitue la vraie richesse de l’homme, par-delà les vicissitudes de l’existence. Et que c’est dans la vie même de l’esprit, en définitive, que réside ce qu’incarne très précisément le Docteur Dolittle : l’éternelle enfance, capable de vivre tout entière de rêves, d’aventures et de passions.

Anne STRUVE-DEBEAUX

Prologue

out ce que j’ai écrit jusqu’ici sur le Docteur Dolittle, je le tiens de ceux qui l’ont connu à ce moment-là, et me l’ont raconté longtemps après — car la plupart de ces événements ont eu lieu avant ma naissance1. Mais j’en arrive maintenant à la période de la vie de ce grand homme à laquelle j’ai moi-même assisté et participé.

Il y a bien des années, déjà, que le Docteur m’a autorisé à la relater. Mais nous avons été tous deux si occupés à voyager de par le monde, pour nos travaux d’histoire naturelle, et à noter nos observations, que, d’aventure en aventure, je n’ai jamais trouvé le moment de m’y mettre.

Maintenant que je suis vieux, bien sûr, ma mémoire n’est plus aussi fiable qu’auparavant. Mais toutes les fois que j’ai un doute, que j’hésite et réfléchis, je prends l’avis de Polynesia, la dame perroquet.

Tandis que j’écris, elle se tient perchée sur mon bureau, fredonnant, le plus souvent, des chansons de marins. Elle a maintenant près de deux cent cinquante ans, et c’est un oiseau merveilleux. Tous ceux qui l’ont rencontrée savent bien quelle mémoire prodigieuse est la sienne — la plus prodigieuse qui soit. S’il y a quelque événement dont je ne suis pas sûr, elle est toujours capable de me corriger, de me dire exactement comment les choses se sont passées, et en présence de qui, avec tous les détails. À la vérité, je me demande parfois si je ne devrais pas dire que ce livre est de Polynesia elle-même, et non de moi.

Quoi qu’il en soit, je vais commencer. Et tout d’abord, vous parler un peu de moi-même et vous dire comment j’en suis venu à faire la connaissance du Docteur.

1 Le narrateur fait ici allusion au premier ouvrage relatant les aventures du Docteur Dolittle, The Story of Docteur Dolittle, paru en 1920 et traduit en français sous le titre L’Histoire du Docteur Dolittle (éd. Albin Michel, 1931 ; éd. Père Castor, 1979), Histoire du Docteur Dolittle (éd. Flammarion, 1998) ou L’Extravagant Docteur Dolittle (éd. Hachette, 1968). Les Voyages du Docteur Dolittle en est la suite immédiate.

Première partie

- I -Le fils du coordonnier

e m’appelle Tommy Stubbins, fils de Jacob Stubbins, le cordonnier de Puddleby-les-Marais2. En ce temps-là, j’avais neuf ans et demi et Puddleby n’était qu’une toute petite ville. Une rivière coulait en son milieu, surmontée d’un très vieux pont de pierre, le Pont du Roi, qui menait de la place du marché, d’un côté, au cimetière, sur l’autre rive.

Des voiliers remontaient le cours de la rivière depuis la mer. Ils venaient s’amarrer près du pont et je descendais souvent sur le quai pour regarder les marins les décharger. Les hommes chantaient d’étranges chansons en halant sur les cordages — et ces chansons, je les apprenais par cœur. Je m’asseyais sur le bord du quai, les jambes au-dessus de l’eau, et je chantais avec eux, m’imaginant que, moi aussi, j’étais marin.

Car je rêvais sans cesse de partir à bord de ces fières embarcations, quand je les voyais tourner le dos à l’église de Puddleby et redescendre la rivière à travers les grands marais solitaires. Je rêvais de partir avec elles pour découvrir le monde et chercher fortune dans des pays lointains — l’Afrique, l’Inde, la Chine, le Pérou ! Quand les bateaux avaient passé le méandre de la rivière et étaient parvenus à l’endroit où celle-ci n’était plus visible, on pouvait encore apercevoir leurs immenses voiles brunes par-dessus les toits de la ville, avançant lentement au milieu des maisons — pareilles à de paisibles géants marchant tout doucement. Quelles choses étranges allaient-ils voir, me demandai-je, avant de revenir s’amarrer là, au Pont du Roi ? Et, rêvant de pays inconnus, je les regardais s’éloigner, de la place où j’étais assis, et disparaître.

À Puddleby, à cette époque, j’avais trois grands amis. Le premier était Joe, le pêcheur de moules, qui habitait une petite cabane au bord de l’eau, sous le pont. C’était tout simplement prodigieux ce que cet homme pouvait faire de ses mains. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi habile. Il réparait de petits bateaux que je faisais voguer sur la rivière ; il fabriquait des moulins à vent avec des cageots et des lattes de barriques ; et il construisait les plus extraordinaires cerfs-volants avec de vieux parapluies.

Joe m’emmenait parfois dans sa barque. Quand la marée baissait, nous descendions la rivière à la rame, jusqu’au bord de la mer, pour ramasser des moules et des homards. Là-bas, au-dessus des marais froids et solitaires, nous voyions voler des oies sauvages, des courlis, des chevaliers gambettes, et beaucoup d’autres oiseaux de mer vivant dans la salicorne et les hautes herbes des grands marais salés. Puis, le soir, quand la marée changeait et que nous remontions la rivière, nous apercevions les lumières du Pont du Roi qui scintillaient au crépuscule. Cela nous rappelait l’heure du thé, et le bon feu des cheminées.

J’avais aussi pour ami le vieux Matthew Mug, qui vendait du mou. C’était un drôle de vieux bonhomme qui louchait terriblement. Il n’était pas bien beau, mais c’était vraiment agréable de parler avec lui. Il connaissait tout le monde à Puddleby ; et tous les chiens et les chats. Et en ce temps-là, c’était un vrai métier de vendre du mou. Presque tous les jours, on pouvait voir un marchand de mou parcourant les rues avec un plateau en bois garni de morceaux de mou enfilés sur des brochettes. Il criait : « Le mou ! Le M-O-U ». Les gens le payaient pour qu’il donne du mou à leurs chats et leurs chiens, au lieu de nourrir leurs animaux avec des biscuits pour chiens, ou les restes de leurs repas.

J’aimais beaucoup accompagner le vieux Matthew dans sa tournée et voir les chats et les chiens se précipiter aux grilles des jardins dès qu’ils entendaient son cri. Parfois, il me laissait leur donner le mou, et je trouvais que c’était très amusant. Il s’y connaissait très bien en chiens et pouvait me nommer toutes les races que nous rencontrions. Il possédait lui-même plusieurs chiens, dont une chienne whippet très rapide, qui remportait des prix, lors des courses de lévriers du samedi. Et un terrier, qui était un excellent ratier. Matthew l’utilisait pour chasser les rats chez les meuniers et les fermiers, à côté de son autre travail, la vente de mou.

Quant à mon troisième ami, c’était Luke l’Ermite. Mais de lui, je vous parlerai plus tard.

Je n’allais pas à l’école, parce que mon père n’était pas assez riche pour m’y envoyer. Mais j’adorais les animaux. Et je passais mon temps à collectionner les œufs d’oiseaux et les papillons, à pêcher dans la rivière, à parcourir la campagne à la recherche de mûres et de champignons, et à aider le pêcheur de moules à raccommoder ses filets.

Oui, c’était une vie bien agréable que la mienne — même si, naturellement, à cette époque, ce n’était pas ainsi que je voyais les choses. J’avais neuf ans et demi et, comme tous les garçons de mon âge, je voulais grandir ! — ignorant combien j’étais heureux, sans aucun souci ni rien pour m’ennuyer. Je rêvais sans cesse du jour où il me serait permis de quitter la maison de mon père et de m’embarquer sur l’un de ces navires téméraires — du jour où, moi aussi, je pourrais descendre la rivière à travers les brumes des marais jusqu’à la mer, et entrer dans le monde pour y chercher fortune…

2 Il n’existe pas en Angleterre de ville portant le nom de Puddleby-les-Marais (« Puddleby-on-the-Marsh »). Et l’on voit comment Hugh Lofting a conçu ce dernier : en associant le nom « puddle » (flaque) au suffixe –by (« — ville »). Cependant, il semble qu’il soit possible de reconnaître des lieux et des paysages réels derrière la description qui nous est faite de ce petit port anglais situé à l’embouchure d’un vaste estuaire et entouré de marais : ceux de l’estuaire du Humber, sur la côte est du nord de l’Angleterre, entre les comtés du Yorkshire et du Lincolnshire. Il s’agit d’un débouché maritime essentiel de l’Angleterre depuis la révolution industrielle, mais aussi, d’une zone naturelle exceptionnelle, se caractérisant par de vastes étendues marécageuses, des bancs de sables, des prés salés, et une faune d’une grande richesse. L’estuaire du Humber abrite aujourd’hui la réserve ornithologique du Spurn.

Plus particulièrement, le port de Goole, situé sur la rivière Ouse, pourrait être à l’origine de la géographie de Puddleby-les-Marais et de ses environs. Il faut noter, non loin de là, près de Howden, célèbre pour son marché, la présence d’un village nommé « Barmby-on-the-Marsh ». Et le suffixe -thorpe (signifiant en ancien anglais « village », et proche de l’allemand « Dorf ») que l’on trouve dans « Oxenthorpe » (voir le chapitre suivant), se rencontre très fréquemment dans les noms de villes et de villages de l’est et du sud du Yorkshire.

- II -J’entends parler du grand naturaliste

ar un beau jour de printemps, de grand matin, j’étais en train de me promener dans les collines à l’arrière de la ville quand, soudain, je tombai sur un faucon qui tenait un écureuil entre ses griffes. Le rapace était perché sur un rocher et sa proie se débattait de toutes ses forces pour tenter d’en réchapper. Mais quand je surgis à quelques pas de lui, il fut si effrayé qu’il lâcha la pauvre bête et s’envola. Je ramassai l’écureuil, vis qu’il était gravement blessé aux pattes, et le rapportai dans mes bras à la ville.

Quand j’arrivai au pont, j’allai voir le pêcheur de moules qui était dans sa cabane. Je voulais savoir s’il pouvait faire quelque chose pour le petit animal. Joe mit ses lunettes, examina attentivement l’écureuil et hocha la tête :

« C’te bête a une patte cassée, dit-il, et une vilaine plaie à l’autre, et tout c’qui s’ensuit. J’peux bien t’réparer tes bateaux, Tom, mais j’pas l’matériel pour remettre un écureuil cassé en état d’naviguer, et j’sais pas faire. C’st un travail pour un chirurgien, ça — et pour un bon, et tout c’qui s’ensuit. J’connais qu’un homme qui pourrait l’sauver, et c’t homme, c’st John Dolittle !

— John Dolittle ? fis-je. Qui est-ce ? Un vétérinaire ?

— Non, répondit le pêcheur de moules. C’st pas un vétérinaire, le Docteur Dolittle. C’st un naduraliste.

— Un naduraliste ? Qu’est-ce que c’est ? »

Joe enleva ses lunettes et commença à bourrer sa pipe :

« Un naduraliste, c’st un homme qui sait tout sur les animaux — et les papillons, les plantes, les rochers, et tout c’qui s’ensuit. John Dolittle, c’st un très grand naduraliste. Ça m’étonne qu’t’aies pas déjà entendu parler d’lui — toi qu’es fou des animaux. Sait aussi plein d’choses sur les coquillages — et ça, j’l’tiens de moi-même. C’st un homme discret — parle pas beaucoup ; mais, pour sûr qu’y’en a qui disent que c’est l’plus grand naduraliste du monde.

— Et où habite-t-il ? demandai-je.

— Là-bas, à l’autre bout d’la ville, sur la route d’Oxenthorpe. J’sais pas exactement où, mais d’l’autre côté, tout l’monde devrait pouvoir t’ le dire. Va l’voir, c’st un grand homme. »

Je remerciai le pêcheur de moules, repris mon écureuil et partis en direction de la route d’Oxenthorpe.

À peine étais-je arrivé sur la place du marché que j’entendis quelqu’un qui criait : « Le mou ! Le M-O-U ! ».

« C’est Matthew Mug, pensai-je. Il doit certainement savoir où habite le Docteur, lui qui connaît tout le monde. »

En hâte, je traversai la place et le rattrapai :

« Matthew, connaissez-vous le Docteur Dolittle ?

— Si je le connais ! s’exclama-t-il. Je pense bien que le connais ! Je le connais aussi bien que ma propre femme — et peut-être même encore mieux ! C’est un grand homme — un très grand homme.

— Pourriez-vous me dire où il habite ? demandai-je. Je voudrais lui montrer cet écureuil. Il a une patte cassée.

— Bien sûr, dit le marchand de mou. Je dois justement aller de ce côté-là. Accompagne-moi, je te montrerai où est sa maison.

Et l’on se mit en route.

« Je connais John Dolittle depuis des années, reprit Matthew Mug tandis que nous quittions la place du marché. Je suis certain qu’il n’est pas chez lui en ce moment, parce qu’il est en voyage. Mais il peut revenir d’un jour à l’autre. Je vais te montrer sa maison et comme ça, tu sauras ensuite où le trouver.

Tout au long du chemin, tandis que nous descendions vers la route d’Oxenthorpe, Matthew ne parla guère que de son grand ami : John Dolittle — « Docteur en Médecine ». Il parla même tant qu’il en oublia complètement de crier « Le mou ! », jusqu’au moment où, tout à coup, nous remarquâmes que nous étions suivis par toute une procession de chiens qui, derrière nous, attendaient patiemment.

« Où le Docteur est-il parti ? », demandai-je, tandis que Matthew leur distribuait le mou.

— Je ne pourrais pas te le dire, répondit-il, car personne ne sait jamais où il va, ni quand il part, ni quand il revient. Il ne vit qu’avec ses animaux. Il a fait de grands voyages et des découvertes fabuleuses. La dernière fois qu’il est revenu, il m’a dit qu’il avait trouvé une tribu de Peaux-Rouges dans l’Océan Pacifique — et il m’a dit — je t’assure — qu’ils vivaient sur deux îles : les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Des gens de bon sens, ces Indiens, quoique certains soient féroces. Comme ça, ils ne se rencontrent qu’une fois l’an, quand les maris viennent rendre visite à leur femme, à l’occasion d’une grande fête — Noël, probablement. Oui, ce docteur est un homme merveilleux. Et pour ce qui est des animaux, eh bien, il n’a pas son pareil.

— Comment a-t-il fait pour en savoir autant sur eux ? fis-je.

Le marchand de mou s’arrêta, se pencha vers moi et me murmura à l’oreille, d’une voix rauque et mystérieuse :

« IL PARLE LEUR LANGAGE.

— Le langage des animaux ! m’écriai-je.

— Mais oui, reprit Matthew. Tous les animaux ont une sorte de langage. Certains parlent plus que d’autres ; et certains ne communiquent que par signes, comme les sourds-muets. Mais le Docteur les comprend tous — les oiseaux, comme les autres. Bien sûr, lui et moi, on n’en dit rien à personne, parce que les gens ne feraient que se moquer. Il peut même écrire dans le langage des animaux, et faire la lecture à voix haute à ses bêtes. Il a écrit des livres d’histoire en langue de singe, de la poésie en langue de canari, des chansons comiques pour les pies. C’est absolument vrai. D’ailleurs, en ce moment, il est occupé à apprendre la langue des coquillages. Mais il dit que c’est un travail difficile — il a attrapé des rhumes terribles à avoir si souvent la tête sous l’eau. Tu vois, c’est un grand homme.

— Oui, sans aucun doute, acquiesçai-je. J’espère vraiment qu’il est chez lui. J’aimerais beaucoup pouvoir le rencontrer.

— Eh bien, justement, voilà sa maison, dit le marchand de mou. Tu vois, c’est la petite, là-bas, au tournant — qui semble perchée sur le mur au-dessus de la route. »

Nous étions à présent à la limite de la ville, et la maison que Matthew me montrait du doigt était une toute petite maison isolée. Elle semblait avoir un grand jardin, nettement plus haut que la route, car il fallait monter quelques marches creusées dans le mur pour arriver jusqu’à la grille. Et dans ce jardin, il devait y avoir beaucoup de grands arbres fruitiers, parce que des branches passaient par-dessus le mur. Mais comme celui-ci était très haut, on ne pouvait en savoir davantage.

Arrivé à la maison, Matthew monta les marches. Je le suivis, pensant qu’il allait entrer dans le jardin, mais la grille était fermée. Un chien sortit de la maison et se précipita vers nous ; il prit plusieurs morceaux de viande que le marchand de mou lui passa à travers les barreaux, ainsi que quelques sacs en papier remplis de blé et de son. Je remarquai qu’il ne se jetait pas immédiatement sur la viande, comme l’aurait fait un chien ordinaire, mais qu’il emportait le tout vers la maison et disparaissait. Il portait un large collier autour du cou — un collier que je trouvai curieux, et qui avait l’air d’être en cuivre.

« Le Docteur n’est pas encore là, dit Matthew en regagnant la route, sinon, la grille ne serait pas fermée.

— Qu’y avait-il dans les sacs que vous avez donnés au chien ? demandai-je.

— Des provisions, répondit Matthew — des choses à manger pour les animaux. La maison du Docteur déborde de bêtes. Quand le Docteur est en voyage, je donne la nourriture au chien, qui la donne aux autres.

— Et ce collier bizarre qu’il avait autour du cou, qu’est-ce que c’était ?

— C’est un collier en or massif, expliqua Matthew. Il l’a reçu un jour qu’il était en voyage avec le docteur, il y a longtemps, pour avoir sauvé un homme.

— Il vit chez le Docteur depuis combien de temps ? demandai-je.

— Oh, depuis longtemps ! Jip est joliment vieux maintenant. C’est pourquoi le Docteur ne l’emmène plus avec lui. Il préfère qu’il s’occupe de la maison. Le lundi et le jeudi, je lui apporte de la nourriture, que je lui passe à travers les barreaux. Il ne laisse jamais entrer personne quand le Docteur est absent — pas même moi, qu’il connaît pourtant bien. Mais tu pourras toujours savoir si le Docteur est là — parce que quand il y est, à coup sûr, la grille est toujours ouverte. »

Je rentrai chez moi et couchai mon écureuil dans une vieille caisse en bois remplie de paille. Puis je le soignai et m’occupai de lui du mieux possible, en attendant le jour où le Docteur serait de retour. Et chaque jour, je me rendais à la petite maison au grand jardin, à la limite de la ville, pour voir si la grille était toujours fermée. Parfois, Jip, le chien, venait à ma rencontre. Il agitait la queue, heureux de me voir, semble-t-il, mais jamais il ne me laissait entrer.

- III -La maison du Docteur

n lundi après-midi, vers la fin du mois d’avril, mon père m’envoya livrer de l’autre côté de la ville des chaussures qu’il avait réparées. Elles étaient pour le Colonel Bellowes, un personnage très particulier.

Je trouvai la maison et allai sonner à la porte principale. Le Colonel entrouvrit, tendit un visage écarlate et s’écria :

« Veux-tu bien faire le tour et aller à l’entrée de service ! »

Et il me claqua la porte au nez.

J’eus envie de jeter les chaussures au beau milieu de son parterre de fleurs. Mais je ne le fis pas, de peur de fâcher mon père. Je contournai la maison, arrivai à la porte de derrière, et là, rencontrai la femme du Colonel qui me prit les chaussures. C’était une jeune femme à l’air timide et qui avait les mains pleines de farine, comme si elle était en train de faire du pain. Elle semblait terriblement effrayée par son mari, que j’entendais encore marcher pesamment, quelque part autour de la maison, et ronchonner, furieux de ce que j’eusse sonné à la porte principale. Elle me demanda à voix basse si je voulais un petit pain et un verre de lait. Et je répondis : « Oui, s’il vous plaît ».

Je mangeai mon pain, bu mon lait, puis remerciai et me remis en route. Mais j’avais une idée : passer encore une fois par la maison du Docteur, avant de rentrer chez moi, pour voir s’il ne serait pas revenu. J’y étais déjà allé le matin même, mais j’avais très envie d’y retourner, parce que l’état de mon écureuil ne s’améliorait pas et que je commençai à me faire du souci.

Je bifurquai pour prendre la route d’Oxenthorpe. Cependant, chemin faisant, je remarquai que le ciel se couvrait. Il me sembla qu’il allait pleuvoir.

J’arrivai devant la grille du Docteur. Elle était encore fermée et le découragement m’envahit. Cela faisait une semaine, maintenant, que chaque jour je venais jeter un coup d’œil à cette maison — en vain. Le chien, Jip, sortit. Il vint à la grille et agita sa queue, comme à l’accoutumée. Puis il s’assit et se mit à m’observer attentivement, surveillant que je n’entre pas.

Je commençais à craindre que mon écureuil ne mourût avant le retour du Docteur. Tristement, je me détournai. Je redescendis l’escalier et repris mon chemin.

Tout en marchant, je me demandai s’il était déjà l’heure du dîner. Naturellement, je n’avais pas de montre. Mais un monsieur arrivait en face de moi, un peu plus loin sur la route. Peut-être allait-il pouvoir me renseigner ? Quand il se rapprocha, je vis que c’était le Colonel. Il était sorti faire un tour et était tout emmitouflé de pardessus élégants, de cache-nez et de gants de couleurs vives. Il ne faisait pas très froid, mais il portait une telle épaisseur de vêtements qu’il ressemblait à un oreiller qu’on aurait enroulé dans un paquet de couvertures. Très poliment, je l’abordai.

Il s’arrêta, poussa un grognement et me jeta un regard furieux. Son visage rubicond rougit encore ; puis il se mit à parler, en laissant échapper un son semblable au bruit d’un bouchon de liège sautant d’une bouteille de bière au gingembre :

« Parce que tu penses que je vais me déboutonner pour donner l’heure à un gamin comme toi ! », bafouilla-t-il. Et il s’éloigna à pas lourds, en maugréant plus fort que jamais.

Je restai un moment à le regarder. « Mais quel âge faudrait-il donc que j’aie pour qu’il se donne la peine de sortir sa montre ? », me demandai-je. Et à ce moment-là, tout à coup, la pluie se mit à tomber — à torrents.

Une pluie comme je n’en ai jamais vue de ma vie. Le jour s’assombrit. Il fit presque nuit ; le vent se leva ; le tonnerre gronda ; les éclairs illuminèrent le ciel ; en un instant, les caniveaux se transformèrent en rivières. Comme il n’y avait aucun endroit où m’abriter, je baissai la tête, luttant contre le vent cinglant, et commençai à courir.

Je n’étais pas allé bien loin quand, tout à coup, ma tête heurta quelque chose de mou. Je tombai par terre, assis sur le pavé. Je levai les yeux. Contre qui avais-je bien pu me cogner ? Et je vis, en face de moi, assis lui aussi sur le pavé, un petit homme rondouillard, à l’air très gentil. Il était coiffé d’un haut de forme miteux et tenait dans sa main une petite trousse noire.

« Je suis vraiment désolé, dis-je. J’avais la tête baissée et je ne vous ai pas vu venir. »

Mais à ma grande surprise, loin de se fâcher, le petit homme se mit à rire.

« Tu sais, ce que cela me rappelle ? fit-il. Une chose qui m’est arrivée en Inde, un jour de tempête. J’ai foncé droit dans une dame qui portait une cruche de sirop de mélasse sur la tête, et ensuite, j’en ai eu les cheveux englués pendant des semaines — les mouches me suivaient partout ! Mais… je ne t’ai pas fait mal, au moins ?

— Non, dis-je, tout va bien.

— C’est de ma faute autant que de la tienne, continua le petit homme. Moi aussi, j’avais la tête baissée. Mais, écoute, ne restons pas comme ça. Tu dois être trempé, car moi, je le suis. Tu as encore un long chemin à faire ?

— Ma maison est de l’autre côté de la ville, répondis-je, tandis que nous nous relevions.

— Bonté divine ! s’exclama-t-il. Ce pavé était joliment mouillé ! Et il pleut de plus en plus fort. Viens te sécher chez moi. Un orage pareil, ça ne peut pas durer longtemps.

Il me prit par la main et se mit à courir. Tandis que nous cavalions de conserve, je commençai à me demander qui ce drôle de petit homme pouvait bien être, et où il habitait. Il ne me connaissait pas le moins du monde, et pourtant il m’emmenait chez lui pour que je puisse me sécher. Quel changement, après ce vieux colonel à la figure rougeaude qui n’avait même pas voulu me donner l’heure !

Bientôt, le petit homme s’arrêta.

« Nous y voilà », dit-il.

Je levai les yeux, ne sachant trop où nous étions arrivés, et vis… que j’étais revenu au pied de l’escalier de la petite maison au grand jardin !

Mon nouvel ami montait déjà les marches en courant. Il sortait un trousseau de clés de sa poche et ouvrait la grille.

« Ça ne peut pas être le grand Docteur Dolittle, pensai-je, c’est impossible. »

Car j’avoue qu’après tout ce que j’avais entendu dire de lui, je m’étais attendu à une toute autre personne. J’avais imaginé quelqu’un de très grand, de très fort, d’extraordinaire. Comment croire que ce drôle de petit homme au visage aimable et souriant, ce pût être lui ? Et pourtant, il montait ces marches, il ouvrait cette grille que j’avais contemplée tant de jours !

Jip, le chien, se précipita hors de la maison. Il commença à sauter sur lui et à aboyer joyeusement. La pluie tombait plus fort que jamais.

« Etes-vous le Docteur Dolittle ? criai-je, tandis que nous remontions en hâte le petit chemin qui menait à la maison.

— Oui, c’est moi, dit-il, en ouvrant la porte d’entrée avec son trousseau de clé. Entre ! Ne t’essuie pas les pieds. Tant pis pour la boue ! Tu peux la garder avec toi ! Entre et mets-toi vite à l’abri ! »

Je sautai à l’intérieur de la maison, suivi du Docteur et de Jip. Puis le docteur ferma la porte, qui claqua derrière nous.

Dehors, il faisait déjà sombre, à cause de l’orage, mais à l’intérieur, une fois la porte fermée, c’était la nuit noire. L’on n’y voyait plus rien. Et c’est alors que, tout à coup s’éleva le bruit le plus extraordinaire que j’aie jamais entendu. On aurait dit que toutes sortes de bêtes à plumes et à poils criaient et couinaient et glapissaient en même temps. Je pouvais entendre des formes descendre lourdement l’escalier et se dépêcher le long des couloirs. Dans les ténèbres, quelque part, un canard cancanait, une chouette hululait, une colombe roucoulait, un agneau bêlait et Jip aboyait. Je sentais des ailes d’oiseaux effleurer mon visage, l’éventer. On ne cessait de me cogner les jambes, on me renversait presque. Toute l’entrée semblait remplie d’animaux. Et mêlé au mugissement de l’orage, ce bruit était assourdissant. Je commençais à avoir un peu peur quand je sentis le Docteur me prendre par le bras. Il se pencha vers moi et me cria à l’oreille :

« Ne t’inquiète pas. Ne crains rien. Ce ne sont que quelques-uns de mes animaux. J’ai été absent pendant trois mois et ils sont tout simplement heureux de me revoir. Ne bouge pas, jusqu’à ce que j’aie allumé une bougie. Mon Dieu, quel orage ! … Tu entends ce tonnerre ! »

Je restai donc immobile dans cette obscurité profonde tandis que toutes sortes d’animaux que je ne pouvais voir bavardaient et se bousculaient autour de moi. C’était un sentiment curieux, bizarre. Je m’étais souvent demandé, en regardant à travers la grille du jardin, à quoi le Docteur Dolittle pouvait bien ressembler, et ce qu’il pouvait y avoir dans cette drôle de petite maison. Mais jamais je n’aurais imaginé une chose pareille. Pourtant, maintenant que j’avais senti la main du docteur sur mon bras, je n’avais plus peur. Je me sentais seulement désorienté, comme pris dans un rêve étrange. Et je commençais à me demander si j’étais vraiment éveillé, quand de nouveau j’entendis le Docteur me parler :

« Ces fichues allumettes sont complètement mouillées ! Je n’arrive pas à les allumer. Est-ce que tu en aurais, toi ?

— Non, malheureusement pas, répondis-je.

— Bon, ça ne fait rien. Dab-Dab pourra peut-être nous trouver de la lumière quelque part. »

Alors le Docteur fit de curieux bruits de cliquetis avec sa langue et j’entendis quelqu’un remonter lourdement les escaliers, puis aller et venir à l’étage.

Ensuite, pendant un long moment, rien ne se produisit.

« Est-ce que ce sera long ? demandai-je. Il y a un animal assis sur mon pied et j’ai des fourmis dans les orteils.

— Non, une petite minute, répondit le Docteur. Dab-Dab sera là dans une minute. »

Et juste à ce moment-là, je vis les premières lueurs d’une lumière sur le palier au-dessus de nous. Aussitôt, il se fit un grand silence.

« Je pensais que vous habitiez seul, dis-je au Docteur.

— Mais j’habite seul, m’assura-t-il. C’est Dab-Dab qui nous apporte de la lumière. »

Je regardais au haut de l’escalier, essayant de comprendre qui était en train d’arriver. Je ne pouvais rien voir sur le palier mais j’entendais un bruit de pas très étrange au-dessus de nous. Comme si quelqu’un sautait à cloche-pied d’une marche à l’autre — en ne descendant que sur une seule jambe.

La lumière se rapprocha et devint plus vive, projetant d’étranges ombres bondissantes sur les murs.

« Ah, enfin ! dit le Docteur. Cette bonne vieille Dab-Dab ! »

Et alors je crus vraiment que je rêvais. Car là-haut, allongeant le cou au tournant de l’escalier et sautant d’une marche à l’autre, c’était une cane qui arrivait ! Une cane toute blanche et immaculée qui descendait à cloche-patte et, dans son pied droit, tenait une chandelle allumée !

- IV - Le wiff-waff

uand enfin je pus regarder autour de moi, je vis que l’entrée était en effet pleine d’animaux. Il me sembla que presque toutes les bêtes de la campagne s’y trouvaient représentées : il y avait un pigeon, un rat blanc, un hibou, un blaireau, un corbeau — il y avait même un petit cochon en train de rentrer du jardin. Il s’essuyait soigneusement les pieds sur le paillasson tandis que la lumière de la bougie luisait sur son dos rose et mouillé.

Le Docteur prit le bougeoir du pied de la cane et se tourna vers moi.

« Ecoute, me dit-il, il faut enlever ces habits trempés… Au fait, comment t’appelles-tu ?

— Tommy Stubbins, répondis-je.

— Tu es le fils de Jacob Stubbins, le coordonnier ?

— Oui, fis-je.

— C’est un excellent cordonnier, ton père, déclara le Docteur. Tu vois ces chaussures ? Et il leva son pied droit pour me montrer les énormes bottines qu’il portait. C’est ton père qui les a faites, il y a quatre ans, et depuis je ne les ai jamais quittées — des bottines absolument merveilleuses. Bon, maintenant écoute, Stubbins. Il faut enlever ces vêtements — et vite. Attends un moment que j’allume d’autres chandelles, et ensuite nous monterons à l’étage chercher des habits secs. Il va falloir que tu portes un de mes vieux costumes, pendant que tes affaires sécheront devant la cheminée. »

Il alluma des chandelles ici et là, puis monta avec moi au premier étage. Dans une chambre, il ouvrit une grande armoire, en sortit deux vieux costumes — pour lui et moi. Puis nos vêtements mouillés furent descendus dans la cuisine et l’on alluma un bon feu. La veste du Docteur que je portais était si large que je ne cessais de marcher sur ses basques tandis que j’aidais à monter du bois de la cave. Quand le feu se mit à ronfler très fort dans la cheminée, l’on suspendit les vêtements mouillés tout autour sur des dossiers de chaises.

« Maintenant, préparons le dîner, dit le Docteur. Car bien sûr, tu restes à dîner, Stubbins ? »

Je commençais déjà à me prendre d’une grande affection pour ce drôle de petit homme qui m’appelait « Stubbins », et non pas « Tommy » ou « p’tit gars » (Je détestais être appelé « p’tit gars » !). Cet homme semblait d’emblée me traiter comme une grande personne, et l’un de ses amis. Et quand il me proposa de dîner avec lui, je me sentis très fier et très heureux. Mais tout à coup je me souvins que je n’avais pas prévenu ma mère. Aussi, très tristement je répondis :

« Merci beaucoup. J’aimerais pouvoir rester, mais je crains que ma mère ne commence à s’inquiéter si je ne rentre pas, et à se demander où je suis.

— Oh, mais mon cher Stubbins, protesta le Docteur en jetant une nouvelle bûche dans la cheminée, tes vêtements ne sont pas encore secs, et il va bien falloir que tu attendes avant de pouvoir les remettre, n’est-ce pas ? D’ici là, nous aurons tout le temps de préparer le repas et de le manger. Sais-tu où j’ai posé ma trousse ?

— Je pense qu’elle est restée dans l’entrée, dis-je. Je vais aller voir. »

Je trouvais la trousse près de la porte d’entrée. Elle était en cuir noir et semblait très, très vieille. Une de ses serrures était cassée et elle était fermée au moyen d’un morceau de ficelle que l’on avait attaché au milieu.

« Merci, dit le Docteur quand je la lui apportai.

— Vous n’aviez rien d’autre que cette sacoche pour votre voyage ? demandai-je

— Non, répondit-il, en dénouant la ficelle. Je n’aime pas voyager avec beaucoup de bagages. C’est un tel inconvénient. La vie est trop courte pour qu’on s’embarrasse autant. Et ce n’est vraiment pas nécessaire, tu sais… Où donc ai-je pu mettre ces saucisses ? »

Le Docteur fouilla à l’intérieur de sa trousse. Il en sortit d’abord un pain frais. Puis un bocal en verre surmonté d’un drôle de couvercle en métal. Il éleva le bocal avec précaution vers la lumière avant de le poser sur la table, et je vis qu’à l’intérieur il y avait un étrange petit animal aquatique en train de nager. Enfin, il brandit une livre de saucisses.

« Maintenant, déclara-t-il, il ne nous reste plus qu’à trouver une poêle. »

Dans l’arrière-cuisine, divers pots et casseroles étaient accrochés au mur. Le Docteur s’empara de la poêle. Elle était toute rouillée à l’intérieur.

« Mon Dieu, regarde-moi ça ! s’exclama-t-il. C’est ce qu’il y a de pire quand on s’absente longtemps. Les animaux se portent à merveille. Et ils s’occupent magnifiquement du ménage — ils font vraiment de leur mieux. Car Dab-Dab est une gouvernante absolument parfaite. Mais il y a des choses, évidemment, qu’ils ne peuvent pas faire. Enfin, ce n’est pas grave, elle sera bien vite nettoyée. Tu trouveras du sablon3là-dessous, Stubbins, sous l’évier. Pourrais-tu me le passer ? »

Quelques instants plus tard, la poêle brillait, étincelante de propreté. On mit les saucisses à frire sur le feu et une délicieuse odeur se répandit dans toute la maison.

Tandis que le Docteur préparait le repas, j’allai de nouveau jeter un coup d’œil à la drôle de petite créature nageant dans le bocal.

« Qu’est-ce que c’est ? demandai-je.

— Oh, ça, dit le Docteur en se retournant, c’est un wiff-waff4. Nom et prénom : hippocampus pippitopitus. Mais les indigènes l’appellent tout simplement « wiff-waff » — à cause de la manière dont il remue la queue en nageant, je suppose. C’est précisément pour cela que j’ai fait mon dernier voyage — pour en avoir un. Tu comprends, je suis très occupé en ce moment à apprendre la langue des mollusques. Car ils possèdent une langue, j’en suis sûr. Je parle un peu la langue du requin et le dialecte du marsouin. Mais maintenant, ce que je voudrais vraiment, c’est étudier les mollusques.

— Pourquoi ? demandai-je.

— Eh bien, tu vois, certains mollusques sont les animaux les plus anciens du monde. On trouve leurs coquilles dans les rochers — changées en pierre et vieilles de milliers d’années. C’est pourquoi, je suis persuadé que si je pouvais parler leur langue, je serais capable d’apprendre beaucoup de choses sur ce qu’était le monde — il y a très, très, très longtemps. Tu comprends ?

— Vous ne pourriez pas le faire avec d’autres animaux ?

— Je ne le pense pas, dit le Docteur, en piquant les saucisses avec une fourchette. Bien sûr, les singes que j’ai rencontrés en Afrique — ça fait déjà un certain temps — m’ont été très utiles pour connaître le passé ; mais ils ne remontaient pas au-delà d’un millier d’années. Non, je suis certain que seuls les mollusques pourront nous apprendre l’histoire la plus ancienne du monde. La plupart des autres animaux qui ont vécu à cette époque ont disparu depuis.

— Et vous pouvez déjà parler un peu leur langue ?

— Non, je viens juste de commencer. En fait, je voulais cette sorte particulière de poisson-pipe justement parce qu’il est à la fois un mollusque et un poisson ordinaire. Je l’ai cherché très loin, jusqu’à l’est de la Méditerranée. Mais je crains fort qu’il ne me soit pas très utile. Pour tout te dire, je suis assez déçu de son apparence. Il n’a pas l’air très intelligent, qu’en penses-tu ?

— En effet, acquiesçai-je.

— Ah, fit le docteur, les saucisses sont à point maintenant. Viens — approche ton assiette, que je te serve. »

Assis à côté de lui à la table de la cuisine, je m’attaquai à ce repas réconfortant.

Elle était merveilleuse, cette cuisine. J’y ai pris bien des repas par la suite, et j’ai toujours pensé que l’on y était bien mieux que dans les plus somptueuses salles à manger du monde. Elle était si intime, et si accueillante et chaleureuse ! Et c’était aussi tellement commode pour la nourriture ! On la prenait directement sur le feu pour la poser toute brûlante sur la table. Et tout en buvant sa soupe, on pouvait voir son toast griller sur le garde-cendre et s’assurer qu’il ne brûle pas. Si l’on avait oublié de mettre le sel sur la table, l’on n’avait pas besoin de se lever et d’aller le prendre dans une autre pièce. Il suffisait de se retourner et d’attraper la grande boîte en bois sur le buffet qui se trouvait derrière. Et puis la cheminée — la plus grande qu’on n’ait jamais vue — était comme une pièce à elle toute seule. On pouvait y entrer tout entier, même quand le feu était allumé, et s’asseoir sur les larges bancs qui se trouvaient de chaque côté, pour faire griller des châtaignes après le repas — ou écouter chanter la bouilloire, ou raconter des histoires, ou regarder un livre d’images à la lueur du feu. C’était une cuisine merveilleuse. Et elle ressemblait au Docteur : agréable, pleine de bon sens, chaleureuse et solide.

Tandis que nous engloutissions notre repas, la porte s’ouvrit soudain, et l’on vit entrer Dab-Dab, la cane, et Jip, le chien, traînant des draps et des taies d’oreillers sur le carrelage bien propre. Le Docteur, voyant ma surprise, m’expliqua :

« Ils veulent juste aérer ma literie devant le feu. Dab-Dab est une vraie perle ; c’est une gouvernante qui pense à tout. J’avais une sœur, autrefois, qui s’occupait de tenir la maison. (Ma pauvre chère Sarah ! Que devient-elle ? — je ne l’ai pas vue depuis des années…) Mais elle était loin d’être aussi efficace que Dab-Dab. Une autre saucisse, Tommy ? »

Puis le Docteur se retourna et dit quelques mots au chien et à la cane en usant de paroles et de signes bizarres. Ils semblaient le comprendre parfaitement.

« Pouvez-vous aussi parler la langue des écureuils ? demandai-je.

— Oh oui ! C’est une langue très facile, dit le Docteur. Tu pourrais toi-même l’apprendre sans grandes difficultés. Mais pourquoi me demandes-tu cela ?

— Parce que j’ai un écureuil malade à la maison, dis-je. Je l’ai sauvé des griffes d’un faucon, mais il est gravement blessé aux pattes et j’aimerais beaucoup que vous acceptiez de le voir. Puis-je vous l’apporter demain ?

— S’il est gravement blessé aux pattes, je crois qu’il vaudrait mieux que je le voie ce soir. Il sera peut-être trop tard pour que je puisse faire quelque chose. Mais je vais te raccompagner chez toi et lui jeter un coup d’œil. »

J’allai vérifier l’état de nos habits près de la cheminée et constatai que les miens étaient tout à fait secs. Je montai me changer dans la chambre du premier étage. Quand je redescendis, le docteur m’attendait déjà avec sa petite trousse noire pleine de remèdes et de pansements.

« Viens, dit-il. La pluie s’est arrêtée ».

Dehors, il faisait de nouveau un temps radieux. Le ciel du soir rougeoyait aux lueurs du soleil couchant et des grives chantaient dans le jardin. Nous ouvrîmes la grille pour descendre sur la route.

3 Le sablon est un sable fin que l’on utilisait autrefois pour récurer les casseroles.

4 Ce « wiff-waff » ou « hippocampus pippitopitus » est bien sûr un animal imaginaire. Pour comprendre l’explication du Docteur Dolittle, il faut savoir que « wiff-waff » est en fait le nom d’un jeu inventé au XIXème siècle en Angleterre, et que l’on considère comme l’ancêtre du ping-pong ou tennis de table. On le pratiquait sur de grandes tables de salle à manger, avec des couvercles de boîtes à cigares en guise de raquettes et des bouchons.

- V -Polynesia

e n’ai jamais vu de maison plus intéressante que la vôtre, dis-je tandis que nous marchions en direction de la ville. Puis-je revenir vous voir demain ?

— Bien sûr, répondit le Docteur. Tu peux venir quand tu veux. Demain, je te montrerai le jardin et mon zoo privé.

— Vous avez un zoo ? m’écriai-je.

— Oui, répondit-il. Les plus grands animaux ne peuvent pas loger dans la maison, parce qu’ils sont trop gros, alors je les garde dans le jardin. C’est une collection modeste, mais qui est intéressante dans son genre.

— Ce doit être formidable de pouvoir parler toutes les langues des animaux. Croyez-vous que je pourrais en être capable ?

— Certainement, affirma le Docteur — avec de l’entraînement. Il faut être très patient, tu sais. Mais c’est dommage que tu ne puisses pas commencer avec Polynesia. C’est elle qui m’a donné mes premières leçons.

— Qui est Polynesia ? demandai-je.

— C’est une dame perroquet que j’avais autrefois — d’Afrique de l’ouest. Malheureusement, elle n’est plus là, soupira le Docteur.

— Pourquoi ? … Elle est morte ?

— Oh non, fit le Docteur. Elle vit encore, j’espère. Mais quand nous sommes arrivés en Afrique, elle semblait si heureuse de revoir son pays natal ! Elle en pleurait de joie. Alors quand est venu pour moi le moment de rentrer en Angleterre, je n’ai pas eu le cœur de l’enlever de cette terre ensoleillée — bien qu’à la vérité, elle ait proposé de revenir elle aussi. Je l’ai laissée en Afrique — mais elle me manque terriblement, je l’avoue. Elle a encore pleuré au moment de mon départ. Mais je pense que j’ai bien fait. Elle était un de mes meilleurs amis. C’est elle qui la première m’a donné l’idée de soigner les animaux et d’apprendre leur langage. Je me demande souvent si elle est heureuse en Afrique, et si je reverrai un jour sa drôle de vieille tête solennelle. Chère Polynesia ! Un oiseau absolument extraordinaire ! … Enfin… »

À peine venait-il d’achever que nous entendîmes quelqu’un courir derrière nous. Je me retournai. C’était Jip, le chien, dévalant la route aussi vite que ses pattes le lui permettaient. Il semblait bouleversé. Parvenu à notre hauteur, il se mit à aboyer et à gémir à l’intention du Docteur d’une manière très curieuse. Alors celui-ci, à son tour, eut l’air très ému. Il lui répondit en faisant des signes bizarres. Puis il se tourna vers moi, le visage rayonnant de joie.

« Polynesia est de retour ! cria-t-il. Tu imagines ! Jip dit qu’elle vient tout juste d’arriver ! Mon Dieu, ça fait bien cinq ans que je ne l’ai pas vue ! Excuse-moi une minute. »