Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nouvelle Cité

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Après avoir été interné à la Tour de Londres pendant seize mois, Thomas More, chancelier de Henry VIII, sera décapité le 6 juillet 1536. Il nous reste de cette captivité ses magnifiques correspondances notamment avec sa fille Meg : « En toute bonne foi, Meg, j’espère que sa tendre pitié gardera ma pauvre âme sauve et me fera louer sa miséricorde. C’est pourquoi, ma très chère fille, que ton esprit ne se trouble de rien de ce qui pourrait m’arriver en ce monde. Rien ne peut arriver que par la volonté de Dieu. À travers ces Lettres de captivité de Thomas More, Jacques Mulliez et Xavier de Bengy nous livrent la sensibilité profonde de Thomas More grâce à ses écrits. Il nous permet de s’imprégner de sa spiritualité et sa confiance en Dieu, et en Christ, l’exemple parfait et son modèle, non seulement pour lui, mais pour les siens. Une figure capable véritablement d’aider chacun à donner un sens à sa vie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 222

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DES MÊMES AUTEURS

La Tristesse du Christ, Thomas More, commentaires de Jacques Mulliez et Xavier de Bengy, 2016, Nouvelle Cité

DE JACQUES MULLIEZ

Passeur de joie, 2017, Nouvelle Cité

Traité sur la sainte communion, Thomas More, introduction de Jacques Mulliez, 2014, Nouvelle Cité

Thomas More, au risque de la conscience, 2013, Nouvelle Cité

Prier 15 jours avec Thomas More, 2009, Nouvelle Cité

Lettres de captivité

Introduction et commentairesde Jacques Mulliez et Xavier de Bengy

SOMMAIRE

PRÉFACE

Il est sans doute un peu audacieux, pour ne pas dire présomptueux, de vouloir publier une nouvelle édition française des lettres de captivité de sir et saint Thomas More. Et pourtant depuis le temps que je chemine avec cet homme, mon compagnon le plus intime, ces lettres font partie de ma vie et j’ai le désir profond de permettre à d’autres de recevoir le cadeau d’une telle rencontre.

Ces écrits furent mon premier face-à-face avec cet homme. Ils touchèrent immédiatement mon cœur. Ce fut le début d’un très long chemin d’amitié qui a changé mon rapport à la vie, à ma famille, aux autres et à Dieu.

Pourquoi cette émotion toujours aussi vive en lisant, relisant et méditant ces lettres de captivité, écrites par More dans sa cellule en même temps que ses deux autres admirables écrits, Le Dialogue du Réconfort dans la Tribulation et La tristesse du Christ ? Ils nous révèlent de manière limpide la tendresse d’un père pour les siens, l’humanité de celui que son ami Érasme qualifiait d’« ami pour toutes les heures » et la confiance absolue d’un chrétien envers le Christ, son frère et son Dieu.

Bien sûr, More est l’auteur de beaucoup d’autres ouvrages, mais ces trois derniers écrits nous font connaître le cœur de ce père de famille aimant, ce qui m’a marqué pour toujours. Comment et pourquoi autrement aurais-je pu me sentir appelé depuis plusieurs années à faire découvrir à tant d’hommes et de femmes de tous horizons et de toutes cultures celui qui peut vraiment aider à donner un sens à notre vie à celles et ceux qui acceptent d’entrer dans son intimité ?

Il m’est donné aujourd’hui la joie de pouvoir offrir à de nouveaux, voire d’anciens lecteurs, une nouvelle édition de ces lettres de captivité. Les mots choisis sont, je l’espère, plus proches de la sensibilité des lecteurs de notre temps, en particulier avec les mots emplis d’amour entre More et sa fille chérie, Meg.

Jacques Mulliez1

1. On notera que ce texte est l’un des derniers écrits par Jacques avant son « enciellement », terme qu’il aimait utiliser à propos du décès de son épouse.

IN MEMORIAMJACQUES MULLIEZ (1940-2018)

Jacques Mulliez nous a brutalement quittés le 6 avril, tandis qu’il s’occupait de son jardin. Ce départ est à l’image de sa vie, une vie donnée jusqu’au bout, pleine d’énergie, et plus particulièrement ces dernières années avec et pour Thomas More.

Jacques avait une tendresse particulière pour ces lettres de captivité. Thomas More, en prison, éloigné des siens, est focalisé sur la consolation des autres et non sur ses difficultés. Il tient cela du Christ dont les sentiments de douleur, de peine et de tristesse révèlent son humanité. Et cette humanité console. Jacques avait aussi ce don de l’amitié qui console, celle du Passeur de joie, titre de son dernier livre. Et comme il en témoigne dans sa préface, les lettres de captivité furent sa première source d’amitié avec Thomas More.

Les lettres de captivité lui ont permis de surmonter une éducation stricte pour aller dire librement à ses enfants qu’il les aimait.

Les lettres de captivité lui ont donné le courage de ne pas se renfermer, affrontant les tribulations professionnelles avec conviction et liberté de sa conscience.

Les lettres de captivité lui ont donné la soif de la tendresse de la miséricorde du Père, lui permettant de se plonger en Christ au-delà de son péché.

Les lettres de captivité lui ont donné cette énergie de communiquer à qui voulait l’entendre la richesse de Thomas More comme consolation au milieu des épreuves.

Durant toutes ces dernières années il porta une amitié indéfectible pour tous, continuant à transmettre les multiples facettes de Thomas More à des publics très variés. Deux cents conférences en quelques années et la parole de Thomas More rendue accessible pour un large public. Avec ce livre s’achève une étape dans la réédition des écrits atemporels et essentiels de Thomas More pour notre époque.

Jacques souhaitait que son effort à faire connaître Thomas More au monde puisse continuer à travers les amis qu’il avait accompagnés et formés. Le 5 avril, veille de sa mort, il m’envoyait la toute dernière version de ce livre sur lequel nous travaillions ensemble depuis plusieurs mois. J’y vois là un signe dans la tradition des fioretti de Thomas More.

C’est donc avec une grande émotion et une immense joie que nous publions aujourd’hui ces lettres de captivité qui l’ont tant habité.

Xavier de Bengy

BIOGRAPHIE SUCCINCTE DE THOMAS MORE (1478-1535)

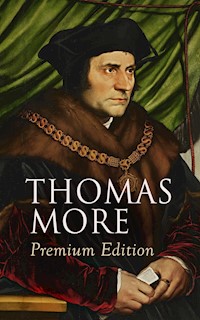

Cet « uomo completo », cet homme complet, selon l’expression du pape Pie XI le jour de sa canonisation en 1935, vit dans une période de profonde transformation des esprits, la Renaissance, très analogue de ce point de vue à la nôtre.

Ce fils d’un juge londonien dont la vive intelligence frappe tous ceux qui sont ses maîtres le conduit au métier d’avocat, souhaité par son père, non sans avoir acquis pour autant une connaissance assez approfondie des philosophes anciens, grâce à sa grande maîtrise du latin et du grec.

Un temps de discernement de quatre années chez les Chartreux de Londres, en même temps qu’il commence à exercer son métier d’avocat, lui donne l’habitude de prier longuement, chaque jour, en s’immergeant dans les textes de la Bible et des Pères de l’Église, habitude qu’il gardera toute sa vie.

Son mariage avec Joan Colt avec laquelle il eut quatre enfants lui donne la possibilité de mettre en œuvre ses talents d’éducateur d’avant-garde, (même éducation pour les garçons et pour les filles par exemple) et de père aimant et tendre, comme l’a dit à plusieurs reprises celui qui devient son ami le plus intime, Érasme, le « prince des humanistes ».

Très rapidement ses talents d’avocat le font remarquer. Sa carrière s’annonce brillante avec un début d’engagement dans la cité par son élection de député au Parlement à moins de 30 ans. Nommé juge, il poursuit sa carrière, appelé en tant qu’habile négociateur pour défendre les intérêts des marchands anglais lors d’ambassades sur le continent.

C’est au cours de l’une de ces ambassades qu’il écrit son ouvrage le plus célèbre, l’Utopie, dont la parution en 1516, suivie d’une édition enrichie en 1518, le fait connaître dans toute l’Europe.

Le roi Henry VIII veut alors l’attacher à son service, ce que Thomas More finit par accepter à son corps défendant. En effet, il était épris de liberté et le service d’un roi est un métier à haut risque si l’on refuse de se comporter en courtisan flagorneur, ce que ne sera jamais Thomas More. De fait, caractérisé par une profonde cohérence entre ce qu’il croit, pense, dit et fait, ainsi que par un souci permanent du bien commun, une telle attitude lui est interdite.

Après une succession de postes de plus en plus prestigieux de 1518 à 1533, tels que ministre des Finances ou président de la Chambre des communes, il est finalement nommé chancelier du Royaume d’Angleterre en 1529.

Il convient de noter que, soit pour défendre son ami Érasme, soit pour répondre aux demandes émanant des évêques anglais ou du roi Henri VIII, il prend la défense des idées humanistes et de l’Église catholique, face au protestantisme naissant. Henri VIII sera d’ailleurs nommé « Défenseur de la Foi » par le pape Léon X, suite à la parution de son livre « La Défense des 7 Sacrements ». Thomas More laisse également une riche méditation, inachevée, sur la mort et le péché : « Les Fins Dernières ».

Pendant cette période intense de travail, Thomas a le souci constant de sauvegarder les relations personnelles avec ses amis et avec chacun des siens dans leur vie de chaque jour. S’il est retenu à la Cour ou par une mission diplomatique, il prend le temps d’écrire régulièrement aux siens, s’intéressant aux moindres détails de l’éducation de ses enfants.

Au milieu de ces responsabilités et de ces lourdes charges, Thomas consacre du temps, beaucoup de temps, à la prière personnelle, à la méditation des Écritures, à la lecture approfondie des Pères de l’Église, ainsi qu’à la prière familiale. Cette prière, comme sa fidélité à l’Eucharistie, lui permet de tenir fermement dans les épreuves qui approchent.

Le 16 mai 1532 en effet, écœuré par la capitulation de la hiérarchie de l’Église devant la mainmise du roi sur l’Église, qui se fait reconnaître comme « Chef Suprême de l’Église d’Angleterre », Thomas More demande à être déchargé de ses fonctions de chancelier du Royaume. Le roi va l’accepter à regret, car sans doute espérait-il convaincre Thomas More de soutenir son projet d’épouser Anne Boleyn, après avoir fait annuler son mariage avec la reine Catherine, par l’Église d’Angleterre dont il était maintenant devenu le chef.

1532-1534, deux années de vie privée où Thomas More écrit de nombreux ouvrages et, où, plutôt que de renier sa conscience, il se détache peu à peu de tous ses liens terrestres. Il s’abstient de cautionner, malgré les pressions de toutes natures, les décisions royales acceptées par tous les grands du royaume, clercs comme laïcs, à l’exception de quelques chartreux et de l’évêque John Fisher, bien qu’il en sache toutes les conséquences. En refusant d’assister le 1er juin 1533 au couronnement d’Anne Boleyn, il signe son futur arrêt de mort. C’est alors que la primauté de la conscience chez saint Thomas More s’affirme pleinement.

Convoqué devant le Conseil du roi, il refuse de prêter serment d’allégeance au roi comme « Chef de l’Église d’Angleterre ». Emprisonné le 17 avril 1534, le même jour que son ami l’évêque John Fisher, il séjournera pendant quinze mois à la Tour de Londres. Thomas More, malade, affaibli, y rédige ses plus beaux écrits spirituels, Dialogue du Réconfort dans les Tribulations, Tristesse du Christ et ses lettres les plus émouvantes. Pendant cet emprisonnement, privé périodiquement de moyens d’écriture, il écrit avec un morceau de charbon de bois.

Son procès débute le 1er juillet 1535. Condamné à mort, il est décapité le 6 juillet 1535, après avoir adressé à sa fille Margaret une dernière lettre de réconfort, d’espérance et d’attentions pour chacun des siens. Il prend la foule à témoin qu’il meurt « fidèle serviteur du roi, et de Dieu premièrement ».

Béatifié par Léon XIII le 29 décembre 1886, jour de la fête de saint Thomas Becket, il est canonisé par Pie XI en 1935. Jean-Paul II le proclama Patron des Dirigeants et des Hommes de Gouvernement en octobre 2000, à la demande de plus de 300 parlementaires de nombreux pays, dont de très nombreux non-chrétiens.

Pour une biographie plus approfondie, se reporter à Thomas More, au risque de la conscience, de Jacques Mulliez, paru chez Nouvelle Cité en 2013.

CORRESPONDANCE CONNUE DE SAINT THOMAS MORE

entre le 17 avril 1534,jour de son emprisonnement à la Tour de Londres et le 5 juillet 1535, veille de sa décapitation

PRÉSENTATION

Thomas More ne prête pas le serment dit « acte de suprématie ». Il ne veut pas reconnaître cette suprématie du roi sur l’Église d’Angleterre, ce qui lui vaut d’être mis en prison pendant quinze mois avant d’être condamné à mort et exécuté par la hache du bourreau de Londres.

La captivité n’empêche pas Thomas More de se sentir plus libre que beaucoup d’hommes et de femmes affairés et prisonniers du quotidien. Il est touchant de découvrir que son statut de prisonnier l’incite, paradoxalement, à se tourner vers les autres, au lieu de se recroqueviller sur lui-même.

C’est pourquoi cette correspondance a marqué et réconforté des milliers d’hommes et de femmes depuis leur publication. More nous permet aussi de découvrir sa Foi et son immense confiance en Dieu. Il faut mentionner qu’en plus de ces lettres, nous avons en outre le privilège de pouvoir lire et méditer deux grands textes écrits par celui-ci, eux aussi en prison :

Le Dialogue du Réconfort face à la tribulation1

La Tristesse du Christ2

Tous ces précieux témoignages des réflexions intimes de More pendant ces quinze mois ont pu nous parvenir essentiellement grâce à sa fille Meg. En effet, il était connu de tous, et aussi du roi, que des liens privilégiés existaient entre le père et sa fille aînée, liens affectifs et intellectuels. Le roi espérait donc, en autorisant Margaret à rencontrer le prisonnier dans sa cellule, qu’elle le convainque de prêter le serment. Dans la lettre VII, la grande discussion de Meg avec son père sur cette question en est une parfaite illustration.

C’est donc elle, qui a recopié, pour les mettre au propre, les lettres de son père transmises plus ou moins clandestinement, lettres qu’il écrit souvent avec un morceau de charbon de bois lorsque l’encre lui manquait. C’est elle aussi qui emportait, chapitre après chapitre, les pages du Dialogue du Réconfort et de La Tristesse du Christ, pages qu’elle conserva précieusement jusqu’à leur publication dès l’avènement de Marie Tudor, la fille du roi et de Catherine d’Aragon, en 1553.

Nous avons joint à cette correspondance les principales prières rédigées par Thomas More, dont certaines en prison, y compris la dernière, la plus émouvante, peut-être rédigée après sa condamnation à mort.

Nous ne sommes pas complètement sûrs de la juste chronologie de certaines de ces lettres, sauf pour les toutes dernières à partir de mai 1535. Nous avons repris l’ordre choisi lors de la parution de l’intégralité de sa correspondance (ont été recensées 218 lettres par Rogers en 1947).

1. Traduit par Germain Marc’hadour et publié chez Brepols en 2010.

2. Publié en 2016 par Nouvelle Cité.

LETTRE I

Lettre à Margaret Roper, Tour de Londres, 17 avril 1534

Thomas More a quitté son domicile le 13 avril pour répondre à l’assignation qui lui a été faite par les Commissaires royaux. Son gendre, William Roper (époux de Margaret dite Meg, principale destinataire des lettres de More en prison), l’accompagne jusqu’à l’embarcadère pour se rendre en bateau à Lambeth Palace, demeure de l’archevêque de Canterbury – Lambeth dont le nom signifie marécage, raison pour laquelle il fallait y accéder en bateau. Sir Thomas lui déclare alors : « Le combat est gagné », ce qui signifiait que son combat intérieur entre l’obéissance à sa conscience et sa sauvegarde personnelle avait été clarifié.

Cette première longue lettre adressée à sa fille Margaret n’a pas la même simplicité et familiarité de ton que les suivantes. On peut penser que Sir Thomas souhaitait qu’elle soit connue car il y explique sa pensée et sa défense au sujet de son emprisonnement. C’est tout l’enjeu de la primauté de la conscience, mais aussi le respect de la pensée de l’autre qui en émane, ainsi que son habileté d’avocat.

Lorsque je comparus devant les Lords à Lambeth, je fus le premier à être appelé, bien que le Curé de Croydon y fût convoqué avant moi, ainsi que quelques autres. Après que l’on m’eut fait connaître la raison pour laquelle on m’avait fait comparaître (ce dont je m’étonnais intérieurement en constatant que j’étais le seul laïc qu’ils eussent cité), je demandais à voir le Serment, qu’ils me montrèrent revêtu du grand sceau. Sur quoi, je demandais à voir l’ensemble de l’Acte de Succession, qui me fut délivré sous la forme d’un rouleau imprimé. Après l’avoir lu très attentivement en silence, comparant ensuite le Serment et l’Acte, je leur déclarai que mon propos n’était point d’imputer quelque faute à l’acte ou à quiconque l’avait rédigé, non plus qu’au serment ou à quiconque le prêtait, ni de condamner la conscience de qui que ce fût. Mais pour moi, en toute bonne foi, ma conscience voulait que sur cette question, bien que je ne refuse pas de prêter serment pour la succession, cependant en ce qui concernait le serment [le préambule de l’Acte] qu’ils me demandaient de prêter, je ne pouvais le prêter sans mettre en péril mon âme pour ma damnation perpétuelle. Et que s’ils étaient dans le doute sur le point de savoir si je refusais de prêter le serment par simple scrupule de conscience ou sous l’empire de quelque autre fantaisie, j’étais prêt à les satisfaire sur ce point par un serment. Que, s’ils ne faisaient pas confiance à ce dernier, en quoi cela leur servirait-il de m’en faire prêter un autre ? Et s’ils y faisaient confiance, alors je m’en remettais à leur bonté pour qu’ils ne m’obligent pas à prêter le serment qu’ils me présentaient, dès lors qu’il allait à l’encontre de ma conscience.

Là-dessus le Lord Chancelier déclara qu’ils étaient tous attristés de m’entendre parler ainsi et de me voir refuser le serment. Et tous dirent que, sur leur foi, j’étais le premier à l’avoir refusé, ce qui ferait concevoir à Sa Majesté de grands soupçons et une grande indignation à mon sujet. Sur quoi, ils me montrèrent le registre et me firent voir les noms de Lords et de membres des Communes qui avaient déjà prêté et contresigné le serment. Lorsqu’ils virent que, malgré tout, je refusais ledit serment, sans blâmer pour autant quiconque l’avait prêté, ils me commandèrent de descendre dans le jardin, mais je m’attardais dans la vieille chambre incendiée qui donne sur ce jardin, où je ne voulais pas descendre à cause de la chaleur. C’est alors que je vis le Docteur Latimer1 entrer dans le jardin avec divers autres docteurs et chapelains de l’archevêque de Cantorbéry. Il me paraissait fort gai, car il riait et prenait si gaillardement par l’encolure tel ou tel de ses compagnons que, s’ils eussent été des femmes, je l’aurais cru perdu dans la débauche. Après quoi, le Docteur Wilson2 sortit de chez les Lords, passa près de moi escorté de deux gentilshommes, et fut courtoisement envoyé à la Tour. Quand l’évêque de Rochester3 fut-il cité devant eux, je ne saurais le dire ; mais j’appris le soir qu’il avait comparu devant eux, sans qu’on m’ait jamais dit où il avait passé la nuit et le temps qui suivit avant d’être envoyé ici. J’appris également que le Curé de Croydon et tous les autres prêtres de Londres que l’on avait convoqués avaient prêté serment et qu’ils étaient en si grande faveur auprès du Conseil [du roi] qu’on ne les laissa point languir ni faire antichambre à leur grand déplaisir, comme les solliciteurs sont accoutumés de le faire. On les achemina rapidement pour leur plus grand bonheur, tant et si bien que le Curé de Croydon, soit joyeuseté, soit aridité, soit encore pour que l’on vît bien qu’il était fort connu des « puissants », se rendit au buffet de l’office de l’archevêque [de Cantorbéry], où il demanda à boire et but beaucoup comme un habitué.

Quand ils en eurent fini avec leur parade et quitté la place, je fus alors rappelé. Il me fut annoncé combien avaient accepté de prêter le serment, et cela de gaieté de cœur et sans rechigner aucunement, depuis que je m’étais retiré à l’écart. Sur quoi, je ne blâmai personne, mais répondis pour mon compte comme précédemment. Ils me firent alors les mêmes reproches que la première fois sur mon obstination à ne pas m’expliquer. Puisque je me refusais à prêter le serment, quel était le point particulier qui blessait ma conscience et expliquait la raison de mon refus. Je leur avais dit à ce sujet que je craignais que Sa Majesté ne conçût un grand déplaisir à mon égard parce que j’avais refusé le serment. Or, en exposant et expliquant mes raisons, je ne ferais qu’irriter davantage Sa Majesté, ce que je ne voulais faire en aucune façon, préférant accepter tous les dangers et tous les maux qui pourraient m’arriver plutôt que de donner à Sa Majesté un autre sujet de déplaisir que celui auquel le serment me contraignait nécessairement.

Toutefois, lorsqu’à plusieurs reprises ils m’eurent traité d’obstiné et d’entêté pour mon refus de prêter le serment et de déclarer les raisons de ce refus, j’acquiesçai à leur requête en déclarant que, plutôt que d’être taxé d’obstination, j’étais prêt, si le roi m’en donnait gracieusement la permission, ou plutôt l’ordre, ce qui me serait une garantie suffisante que ma déclaration n’offenserait pas Sa Majesté, ni ne me rendrait passible d’aucune de ses lois, j’étais prêt, dis-je, à coucher mes raisons par écrit ; en prêtant préalablement serment que, si quiconque les réfutait de telle sorte que je pusse tenir ma conscience pour satisfaite, alors je prêterais le serment principal de tout mon cœur.

On me répondit alors que, même si le roi m’en donnait l’autorisation par lettres officielles, cela ne me servirait à rien contre la loi. Sur ce, je déclarais que, si pourtant je les avais, je ferais totalement confiance à l’honneur du Roi, quel que soit le péril encouru. Mais j’estimais cependant, ma foi, que si je n’avais pas la possibilité de donner mes raisons sans périr, ce n’était pas obstination que de les taire.

L’archevêque de Cantorbéry, s’appuyant sur ce que je disais en déclarant que je ne condamnais pas la conscience de ceux qui prêtaient le serment, me dit alors qu’il semblait bien que je ne tenais pas pour sûr et certain, mais bien pour incertain et douteux, que je ne puisse pas prêter légitimement le serment. « Cependant, dit-il, vous tenez pour une certitude incontestable que vous devez obéir à votre souverain seigneur le Roi ; par conséquent, vous devez aussi laisser là le doute de votre conscience qui hésite à refuser le serment, et prendre une voie sûre en obéissant à votre prince, et le prêter ». Or, bien que ce propos ne me semblât guère convaincant, cet argument me parut soudainement si subtil, venant surtout, à cet instant, d’un si noble prélat, que je ne puis rien répondre, sinon que je ne pensais pas devoir m’y résoudre. En effet, ma conscience me présentait là un cas où je me trouvais contraint de ne pas obéir à mon prince. Bien que d’autres (dont je ne voulais ni condamner, ni prendre sur moi de juger la conscience et l’autorité) pussent penser différemment sur ce point, ma conscience à moi me disait que la vérité était de l’autre côté. Or, ma conscience sur ce sujet ne s’était pas prononcée hâtivement et avec légèreté, mais tout à loisir et après avoir pesé l’affaire avec soin. Et, en vérité, si cet argument qu’il me donnait pouvait être décisif, alors nous avions un moyen facile d’éviter toute perplexité ; puisque dans n’importe quelle affaire où les docteurs [en théologie] seraient dans l’embarras, l’ordre du roi donné en faveur du parti qui lui plaisait, dissiperait tous les doutes.

Alors le Lord de Westminster me répondit que, quoi que je juge de cette affaire, je devais craindre que mon esprit soit dans l’erreur, lorsque je voyais le grand conseil du royaume avoir une opinion contraire à la mienne, et qu’en conséquence je devais modifier mon état d’esprit. À cela, je répondis que, si j’étais seul de mon côté, et tout le Parlement de l’autre, je serais fort effrayé de m’appuyer sur ma seule opinion contre un si grand nombre. Mais de l’autre côté, si, sur certains points qui me faisaient refuser le serment, j’avais aussi, comme je le crois, de mon côté un conseil aussi grand et même plus grand, alors je n’étais pas obligé de changer d’avis et de me conformer au concile d’un seul royaume, contre le concile général de la Chrétienté. Là-dessus, le Secrétaire du roi (en homme qui voulait me protéger avec tendresse), déclara et jura avec solennité qu’il aurait préféré que son fils unique (qui est réellement un brave jeune gentilhomme et j’ai confiance qu’il sera très admiré) perde la tête, plutôt que de me voir refuser le serment. Car, certainement, Sa Majesté ne manquerait pas de concevoir de graves soupçons à mon égard et penserait que toute l’affaire de la nonne de Cantorbéry avait été machinée par mes soins4. À quoi je répondis que l’on savait bien que la vérité était contraire et que, quel que soit le contretemps qui puisse m’arriver, il n’était pas en mon pouvoir de m’y soustraire sans mettre mon âme en péril. Alors, le Lord Chancelier répéta devant moi mon refus à le Secrétaire du roi, puisque c’était lui qui devait en référer au Roi. Et, ce faisant, Sa Seigneurie répéta de nouveau que je ne refusais pas de prêter serment pour la succession5. Sur ce, je déclarais que, sur ce point, je serais heureux de voir le serment que l’on me présentait, rédigé de telle manière qu’il soit en accord avec ma conscience.