Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: adeo

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

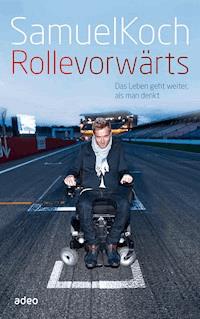

Samuel Koch sitzt im Rollstuhl. Er ist vom Hals abwärts gelähmt. Er kann noch nicht mal allein essen. Aber er kann denken und fühlen. Und er kann hoffen. Hier erzählt er von seinem Leben vor dem Sprung: wie er zu "Wetten dass ..?" kommt. Davon, wie der Unfall geschieht. Das ist der Augenblick, in dem sein zweites Leben beginnt: Schock, Verzweiflung, Schmerz und Wut. Doch er trifft die Entscheidung, nicht aufzugeben. Und an dem Glauben festzuhalten, der ihn trägt. Radikal ehrliche Schilderungen eines jungen Mannes, der nichts mehr zu verlieren hat, sondern nur noch gewinnen kann. Und eine Einladung, die Kostbarkeit des Lebens neu zu schätzen. Mit einem Vorwort von Thomas Gottschalk und einem Nachwort von Michelle Hunziker.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 269

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Einleitung

1. Der Moment, der alles ändert

2. Woher ich komme

3. Wilde Zeiten

4. Raus in die Welt

5. Der Weg zur Wette

6. Das Drama nimmt seinen Lauf

7. Aufwachen

8. Außer Lebensgefahr

9. Die Welle des Mitgefühls

10. Die Rolle der Medien

11. „Wie hält man das aus?“

12. Alltag und andere Schwierigkeiten

13. Die Entdeckung der Langsamkeit

14. Es geht weiter

Nachwort

Autoren

Vorwort

Es gehört nicht nur zum Wesen meines Berufes, sondern auch zu meinen privaten Eigenschaften, dass ich in „schwierigen Momenten“ entweder reflexhaft mit Leichtigkeit reagiere oder mein Heil darin suche, so schnell wie möglich das Thema zu wechseln. Darin hatte ich eine gewisse Perfektion erreicht, für die ich beruflich oft genug gelobt und die mir im Privaten noch öfter vorgeworfen wurde. Wenn ich heute in der Lage bin, mich in einer Krise ernsthaft mit dieser auseinanderzusetzen, ohne sofort Fluchtreflexe zu entwickeln, so verdanke ich dies dem jungen Mann, den Sie in diesem Buch sehr genau kennenlernen werden.

Ich werde nie vergessen, wie ich Samuel Koch am Vorabend seines verhängnisvollen „Wetten, dass..?“-Auftritts nach den Proben noch einmal an der Hotelbar getroffen habe. Ich konnte nicht wissen, wie eng uns das Schicksal am nächsten Tag miteinander verbinden würde, aber dieser blonde Kraftkerl mit dem unerschütterlichen Selbstvertrauen erinnerte mich sehr stark an mich selbst in seinem Alter. So wie ich ihn muss meine Umgebung mich bei meinen ersten Berührungen mit dem Fernsehen wahrgenommen haben: Man spürte, dass da einer in dem Medium angekommen war, das für ihn die Zukunft bedeutete. Auch im Gespräch mit ihm bemerkte man schnell, dass Kameras für ihn einen Zauber und das Publikum dahinter eine Herausforderung darstellten. Da wollte er hin, ob als Schauspieler, Stuntman oder Moderator.

Wir alle wurden Zeugen, wie dieser Traum zerplatzte. Fürs Erste zumindest und sicher für lange Zeit.

Die ersten Tage nach dem Unfall habe ich wie in Trance erlebt. Dauernd wurde ich nach meiner und der Zukunft der Sendung gefragt. Nichts interessierte mich in diesem Moment weniger. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben, dass dieser blonde Junge aus der Hotelbar vielleicht nie wieder auf seinen eigenen Beinen würde stehen können. Ich kann es heute noch nicht.

In den ersten Wochen und Monaten gehörte ich zu denen, die von voreiligen Diagnosen sprachen, von der Kunst der Ärzte und den möglichen Wundern. Samuel selbst und sein Vater waren es, die mir von ihrer neuen Zeitrechnung und der Wahrnehmung der Langsamkeit berichtet haben.

Meine Entscheidung, mich auch und vor allem wegen Samuels Unfall von „Wetten, dass..?“ zu verabschieden, wurde nicht von allen als ehrlich empfunden. Manche haben mir unterstellt, es wäre die geschickte Tarnung eines lange geplanten Rückzuges gewesen.

Es stimmt, dass ich meine Moderationslaufbahn bei „Wetten, dass..?“ in absehbarer Zeit beenden wollte, aber ich hatte keine Vorstellung, wann dieser Punkt erreicht sein würde. Sobald aber feststand, dass es für Samuel kein schnelles Happy End geben würde, wurde auch mir bewusst, dass ich nie mehr den gleichen Spaß mit der Show haben würde wie zuvor.

Und wenn ich von einer schicksalhaften Verbindung zwischen mir und Samuel gesprochen habe, meine ich nicht den Abschied von einer Samstagabend-Show, sondern die Tatsache, dass ich diesem jungen Mann eine tiefe Einsicht verdanke, wie man mit einem Leben umgehen kann, das eben nicht so verläuft, wie man es geplant und sich gewünscht hat.

Viele Menschen ereilt jeden Tag ein ähnliches Schicksal wie Samuel, und irgendetwas kann auch unser Leben schon morgen in eine völlig andere Bahn werfen. Ich wünsche uns dann die Kraft, die ich im Buch von Samuel finde. Ich beglückwünsche ihn dazu und ich bewundere ihn dafür.

Thomas Gottschalk

Einleitung

Als ich im Sommer 2011 gleich von mehreren Buchverlagen angesprochen wurde, ob ich nicht meine Geschichte aufschreiben wollte, musste ich fast lachen, da ich die Idee so absurd fand. Was sollte ein 23-jähriger Typ, der noch nichts erreicht hat außer den Tiefpunkt seines Lebens, in einem Buch schreiben? Der völlig aus dem Leben gerissen den größten Teil des letzten Jahres einfach nur im Bett lag und nichts tat – aber auch gar nichts. Das konnte doch nur ein Buch voller depressiver und trauriger Worte werden. Außerdem hatte ich mich in der Öffentlichkeit ohnehin schon „naggisch“ genug gemacht und die Leute würden denken: „Noch einer, der ein Buch schreibt, nur weil er in der Öffentlichkeit steht!“ Ich dachte: Niemals schreibe ich ein Buch, und schon gar nicht mitten in dieser Akutphase. Höchstens vielleicht, wenn aus dieser Misere ein Happy End geworden ist und ich abschließend mit mehr Distanz darüber reflektieren kann.

Soviel kann ich an dieser Stelle wohl schon vorwegnehmen: Dazu ist es noch nicht gekommen. Trotzdem halten Sie gerade mein Buch in der Hand.

Wie konnte das passieren? Im 7. oder 8. Schuljahr dachte ich mal, ich werde Schriftsteller, bin dann aber nicht mal mit meinen Deutschaufsätzen fertiggeworden, weil ich alles stets 17-mal umformulierte.

Doch Ralf Markmeier, der Verlagsleiter von adeo, hat meine Bedenken zerstreut und mich motiviert, meine Geschichte zu Papier zu bringen, und heute bin ich sehr dankbar dafür. Denn schon vor der Buchanfrage war mein Nachttisch teilweise übersät mit Post-its und Notizzetteln, die ich meinem Papa diktiert hatte, um mein Kopfkino loszuwerden. Ralf bot mir die einmalige Möglichkeit, ein Projekt zu realisieren, das ich allein niemals hätte bewältigen können, indem er mir die richtigen Menschen an die Seite gestellt hat: Christoph Fasel, mittlerweile ein guter Freund, der neben all den Recherchen meine Schreibhand ersetzte und als lebender Notizzettel die zahlreichen Gedanken und Erzählungen strukturierte und aufschrieb. Und Karoline Kuhn, die weit über die Aufgaben einer Lektorin hinaus in geduldiger, nächtelanger Kleinarbeit half, meinem Geist Ausdruck zu verleihen.

Ich schätze das heute als großes Geschenk. Ebenso wie die professionelle Unterstützung in allen anderen Belangen. Wenn ich alles selbst in die Hand hätte nehmen müssen, wäre das Buch mit einem Titel wie „Mein K(r)ampf“ oder „Wer liest, lebt nicht!“ versehen und hätte wahrscheinlich einen rosa Umschlag, auf dem statt einem Gesicht höchstens ein Fuß von mir zu sehen ist.

Ich war überrascht, wie gut mir die Arbeit an dieser Mischung aus Rückblick, Bestandsaufnahme und Zukunftsmusik tat. Das Schreiben oder besser Diktieren bot mir eine intensive Möglichkeit, um die Ereignisse des letzten Jahres noch mal bewusst Revue passieren zu lassen, einzuordnen und aufzuarbeiten.

Beim Schreiben dieses Buches haben wir überraschend viel gelacht, trotz oder wegen der vielen Arbeit. Ich habe mich an schöne und lustige Momente erinnert, aber auch vieles betrauert; ich habe von vielem Abschied genommen und bin zwischendurch ziemlich wütend geworden, was ich von mir absolut nicht kenne. Eigentlich steckte das ganze Spektrum menschlicher Gefühle darin. Auch war es für mich eine Art Therapeutikum, alles, was passiert war und was es mit mir gemacht hat, vor Christoph und Karo auszubreiten, um die richtigen Formulierungen zu ringen und auch Licht ins Dunkel mancher ungeklärter Fragen zu bringen. Das betrachte ich als großes Privileg.

Und noch ein Aspekt ist mir wichtig: Im Laufe des letzten Jahres habe ich buchstäblich unzählige Zuschriften von Menschen erhalten, die mir ihr Mitgefühl ausdrückten, ihre Hilfe anboten, mir Mut machten und wissen wollten, wie es mir geht. Es wird mir leider unmöglich sein, auf alle diese schönen Gesten zu antworten. Mit diesem Buch kann ich aber denen, die es interessiert, wenigstens ein wenig davon mitteilen, was genau passiert ist und wie es mir geht.

Vielleicht gelingt es auch, durch die Schilderung meiner Erfahrungen ein bisschen Aufmerksamkeit für die „Unwegbarkeiten“ von Rollstuhlfahrern zu wecken. Also ist es sozusagen ein Buch geworden für Rollstuhlfahrer, für Nichtrollstuhlfahrer und für solche, die es werden wollen.

Samuel Koch

1. Der Moment, der alles ändert

Samstag, 4. Dezember 2010

Da stehe ich nun im gleißenden Scheinwerferlicht, eingerahmt von Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker. Über zehn Millionen Fernsehzuschauer können mich sehen, und hier in der Düsseldorfer Messehalle sind es 4.300 Augenpaare, die auf mich fixiert sind. Es ist die 191. „Wetten, dass..?“-Sendung.

Michelle stützt mich, und um ruhig zu stehen, brauche ich diese Unterstützung heute Abend durchaus. Der Grund dafür: Ich bin unförmig ausgerüstet – 42 Zentimeter größer und 9,5 Kilo schwerer als sonst. Mein Bodenkontakt begrenzt sich auf zwei etwa ein-Euro-Münzen-große Flächen. An meinen Füßen trage ich zwei sogenannte „Poweriser“, eine Art Sprungstelzen. Das ist ein Sportgerät, das es mir ermöglicht, um ein Vielfaches höher und weiter zu springen als normal. Die Kräfte, die durch diese Beinverlängerungen entstehen, sollte ein Mensch, der sie trägt, aber beherrschen. Das kann nur einer, der seinen Körper bis in den letzten Muskel kennt. Eine Eigenschaft, die ein Turner hat. Ich bin so einer.

Mit diesen Geräten an den Füßen will ich heute Abend vor den Augen von Millionen Zuschauern eine Wette gewinnen, wie sie in 30 Jahren „Wetten, dass..?“ noch nie auf die Bühne gebracht wurde: In vier Minuten mithilfe der Stelzen fünf unterschiedliche Autos mit einem Salto überspringen – angefangen vom Smart bis zum Geländewagen. Und nicht einfach Autos, die in der Gegend herumstehen, sondern Autos, die auf mich zufahren.

Es wird der Abend, der mein Leben radikal verändert. Aber ganz anders, als ich das am Tag zuvor noch dachte.

Es geht los

Die Veranstaltung startet, wie immer bei einer Live-Sendung, schon vor der Ausstrahlung, die erst um 20:15 Uhr beginnt, mit einer Aufwärmrunde im Saal. Thomas Gottschalk heißt die Besucher in der Messehalle willkommen, plaudert mit Gästen, begrüßt die Prominenten mit Handschlag und stimmt die Menschen im Saal auf die Wetten des heutigen Abends ein. Auch auf die Wette Nummer 881. Das ist meine. Die Stimmung steigt. Die Erwartung dessen, was kommt, auch.

Es ist kurz nach halb acht. Während Thomas Gottschalk draußen vor der Bühne als Aufwärmer die „Rampensau“ gibt, gehe ich mit meinem Team hinter den Kulissen zum letzten Mal den Ablauf unserer Wette durch. Denn das, was wir hier tun werden, ist das Ergebnis von fünf Monaten peinlich genauer Vorbereitung. Von endlosem Training. Von über 500 solcher Sprünge, die ich vorab zur Probe absolviert habe. Von raffiniertem Timing und minutiöser Planung. Jeder Schritt, jedes Kommando, jedes Tempo muss auf den Bruchteil einer Sekunde klappen.

Die Rechnung lautet ganz einfach: Unsere Aktionsfläche ist 62 Meter lang. Ich renne mit meinen Beinverlängerungen auf ein fahrendes Auto zu und überspringe dieses mit einem Salto. Dabei erreiche ich in der Luft eine Geschwindigkeit von mindestens 25 Stundenkilometern. Das Auto ist mit 22 Kilometern in der Stunde unterwegs. Sollten wir zusammenprallen, würde das mit einer Geschwindigkeit von 47 Stundenkilometern geschehen. Keine gute Idee. Denn das hält kein Knochen aus. Wer keinen Respekt vor solchen Kräften hat, sollte die Finger davon lassen. Ich habe Respekt.

Und ich habe diesen Sprung so oft gemacht, dass ich ihn fast im Schlaf beherrsche: Die Phasen laufen automatisch in meinem Kopf ab: Konzentrieren, Stoßgebet, Zeichen geben, Gewicht auf rechten Fuß verlagern, warten, bis das Auto die Markierung überfahren hat, fünf Schritte, einspringen, abspringen, Salto, hinter dem Wagen aufkommen, abfedern, auslaufen. Freuen.

So einfach, wie sich das hier anhört, ist unsere Wette allerdings nicht. Nur ein Beispiel: Vier Freunde und mein Vater bilden das Team der Fahrer. Sie haben für meine Begriffe einen schweren Job – sie müssen nämlich auf einen Menschen zuhalten, der ihrem fahrenden Auto entgegenläuft. Gar nicht so einfach, da nicht zu bremsen. Aber der Bremsreflex ist das Allerletzte, was ich gebrauchen kann. Ich habe keine Lust, mit meinen Stelzen auf dem Dach eines Mini aufzusetzen oder auf dem Kofferraumdeckel eines Audi zu landen statt auf dem Boden dahinter.

Allein diese Unwägbarkeit haben wir in Dutzenden von Trainingsgängen nach und nach ausgeschaltet. Mittlerweile sind uns die Abläufe der Wette dermaßen in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich mir zwischendurch Gedanken darüber mache, ob unsere Vorführung überhaupt noch jemanden vom Hocker reißt.

Das führte im Laufe der Trainingsmonate sogar zu der Überlegung: „Wie wäre es, wenn wir die ganze Nummer noch einen Zacken spannender machen, indem ich mit verbundenen Augen springe?“ Klingt erst einmal richtig verrückt – aber es geht. Denn die Abläufe basieren ja vor allem auf dem richtigen Timing, also dem Abzählen und dem exakt passenden Absprung.

Doch als wir die Möglichkeit diskutierten, die Wette mit verbundenen Augen durchzuführen, kamen das ZDF-Team und wir zu der Erkenntnis: Der Sprung allein sollte ausreichen. Da braucht man nicht noch extra einen draufzusetzen. Das kam auch meinen eigenen Empfindungen entgegen.

Die Spannung steigt

Mittlerweile ist es 19:56 Uhr. Ich hüpfe, springe, mache ein paar kleine Saltos und Dehnübungen, um meine Muskulatur warmzuhalten. Mit dem Team von „Wetten, dass..?“ haben wir aus diesem Grund abgemacht, dass meine Wette als Erste drankommt. Wenn die Sendung erst einmal läuft, ist es schwierig, einen Zeitplan genau einzuhalten. Zudem ist der Aufbau mit der über 60 Meter langen Fahrbahn für die Bühnenbildner nicht ganz ohne. Sie müssen ja für jede neue Wette komplett umbauen. Und da unsere Wette an diesem Abend diejenige ist, die im Saal den meisten Raum braucht, soll sie am Anfang stehen.

Noch wissen wir alle nicht, dass es heute Abend keine zweite Wette mehr geben wird.

Eigentlich hätte das ZDF meinen Auftritt lieber weiter nach hinten geschoben. Denn alle aus dem Team betrachten unsere als die Spitzenwette der Sendung. Manche sagen mir, dass sie eine so athletische und dramatische Wette in den fast drei Jahrzehnten des Formates noch nicht gesehen haben.

Am Tag zuvor hatte ein ZDF-Team die Vorbereitungen zur Sendung und auch die letzten Proben für meinen Auftritt gefilmt. Mir geht wieder das Bild durch den Kopf, wie ich einen Probesprung abbrach und auf dem Boden abrollte. Michelle Hunziker, die währenddessen neben der Bahn stand, schlug die Hände vor den Mund. In die Kamera des Teams sagte sie anschließend: „Das wird eine Hammerwette! Thomas und ich, als wir das gesehen haben, können nur sagen: Es ist unglaublich, was dieser Junge leistet! Das müsst ihr sehen!“

20:15 Uhr. Die Eurovisions-Fanfare ertönt. Im Saal brandet Applaus auf, als Thomas Gottschalk heraustritt und die Sendung eröffnet. Hinter den Kulissen schlüpfe ich in eine Jacke. Meine Beine wickele ich in Decken ein. Ich muss warm bleiben, darf die Muskulatur nicht auskühlen lassen, bis ich mit meiner Wette dran bin.

Als erste Gäste sitzen heute Abend Otto Waalkes und „Germany’s next Topmodel“ Sara Nuru auf der „Wetten, dass..?“-Couch. Nach dem Begrüßungsgespräch moderiert Michelle die Wetten an: „Wir haben heute unglaublich junge Kandidaten – und diese erste Wette ist wirklich gefährlich!“, leitet sie meinen Auftritt ein. Und zu den Wettpaten gewandt, fügt sie hinzu: „Also, bereitet euch vor, es ist unglaublich spannend!“

Die Wettbedingungen lauten: Samuel Koch wettet, dass er mit seinen „Powerisern“ in vier Minuten über fünf fahrende Autos springen kann.

Thomas Gottschalk ist die Anspannung schon jetzt deutlich anzumerken. Er fügt zu den Wettbedingungen an: „Ihr werdet sehen, die Zeit wird euch gleich völlig wurscht sein. Es ist mir egal, in welcher Zeit er springt. Ich hoffe nur, dass er drüberkommt!“ Und fast prophetisch sagt er dann noch: „Ich habe vieles gesehen in meiner beruflichen Laufbahn – so gefürchtet habe ich mich noch nie, dass dem jungen Mann was passiert, und ich kann nur sagen: Ich hoffe, alles geht gut!“

20:32 Uhr. Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bitten mich auf die Bühne. Im Publikum meine Mama, meine Schwester Rebecca und mein Bruder Jonathan. Freunde, Kommilitonen, ein ganzer Fanclub begleitet mich. Sie winken mit Pompons, jubeln, klatschen, halten Schilder hoch mit Sprüchen wie „Samuel, du schaffst das!“. Zwei, drei Fragen vom Moderator, ein Hinweis von Michelle, was ich sonst so mache: „Er ist ein Kunstturner, studiert Musik, Theater, Medien, will Schauspieler werden, und er leitet auch noch einen Kindergottesdienst – also, das ist der Sohn, den jede Mutter möchte!“

Das stimmt nur teilweise, doch ich höre nur mit halbem Ohr zu. Ich bin konzentriert auf das, was vor mir liegt. Das ist immer so bei meinen Auftritten – sei es beim Turnen, sei es bei Show-Auftritten, die ich zusammen mit Kollegen absolviert habe. Deshalb habe ich auch die Moderatoren im Vorgespräch gebeten, mich vor der Wette nicht allzu intensiv zu interviewen. Lieber sollen sie nachher mit mir sprechen, wenn alles vorbei ist.

„Was sagt denn Mutti, was sagt denn Vati dazu, wenn du hier mit solchen Sachen auftrittst?“, will Thomas Gottschalk noch wissen. Ich bin ein wenig verdattert, mit meinen Gedanken schon ganz woanders, und antworte: „Weiß ich grad gar nicht – müsste ich fragen. Papa ist ja hier auch dabei, und Mama sitzt da hinten, die müssen wir nachher mal fragen!“

Im Gesicht meiner Mutter spiegeln sich in diesem Augenblick Spannung und Sorge zugleich.

„Ich werde Ihnen jetzt noch einmal sagen, dass Sie wahrscheinlich im richtigen Moment die Augen zumachen, das ist mir nämlich auch passiert, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Diesmal habe ich nämlich die Probe miterlebt, und man will es eigentlich gar nicht sehen!“, verkündet Gottschalk nun dem Publikum. „Aber ich sage Ihnen, halten Sie die Augen offen, Sie werden ihnen nicht trauen!“

Dann geht es los.

20:36 Uhr. Ich brauche ein paar Sekunden, um mich in mich zurückzuziehen, mich zu sammeln. Thomas Gottschalk gibt mir alle Zeit der Welt: „Konzentrier dich, so lange du willst. Gib mir einfach ein Zeichen, dass du so weit bist“, sagt er. Was ich nur noch am Rande mitbekomme, ist ein Kommentar von Michelle Hunziker, bevor der erste Sprung ansteht. Mit belegter Stimme sagt sie: „Thomas, ich will’s nicht sehen!“ Und Gottschalk antwortet darauf: „Ich will’s auch nicht machen!“

Dann geht es los. 62 Meter liegen zwischen mir und dem Smart, der als erstes Fahrzeug in der Reihe wartet. Fünf Autos. Vier Minuten. Die Zeit läuft.

Ich gebe das Handzeichen. Das Vorderrad des ersten Wagens überquert die Markierung am Boden. Ich laufe los, mit dem linken Fuß zuerst. Ein Stoßgebet, durch meinen Kopf rauschen Fetzen von Psalm 23 im Schnelldurchlauf: Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. Rechter Fuß, Körpergewicht nach vorne verlagern, abfedern, weiter:Linker Fuß vor, rasch Tempo gewinnen!Rechter Fuß vor, Arme hoch, linker Fuß, Einsprung, beidbeiniger Absprung – und hoch in den Salto!

Dann bin ich über das Auto hinweg, habe mich mal wieder um mich selbst gedreht und lande wieder auf den Beinen – besser gesagt auf den Stelzen, die ich dann noch ausfedern lasse.

Gut. Weiter.

Applaus, Geschrei, Jubel, Schilder werden hochgehalten, meine Geschwister springen auf.

20:37 Uhr. Die Zeit läuft. Nun folgt der zweite Wagen, ein Mini, gesteuert von meinem Freund Tim. Obwohl es eigentlich leicht zu überspringen ist, habe ich mit diesem Auto die meisten Schwierigkeiten. Liegt es am Heck, das so steil nach unten abfällt? Aber das ist beim Geländewagen auch so, den es als Letzten zu überspringen gilt. Jedenfalls habe ich schon bei den letzten großen Proben in Hannover immer wieder Probleme gehabt, genau dieses Fahrzeug zu meistern. Ich zähle an, Gebet, Tim fährt an, ich laufe los. Alles sieht erst mal gut aus, doch dann, nach dem dritten Schritt, breche ich ab; ich merke: Die Distanz stimmt nicht hundertprozentig.

Kein Problem – ich habe ja noch drei weitere Versuche. Der nächste Wagen. Ein Ford Focus Kombi. Der ist größer als der Mini, macht mir aber keine Probleme. Den Blick des Fahrers suchen, Handzeichen, auf das Zeichen des Fahrers warten, anlaufen, springen – alles läuft perfekt. In einem langen Salto ziehe ich über den Ford hinweg. In der Luft höre ich das Aufheulen des Motors, als Chris Gas gibt. Jetzt weiß ich, dass ich drüber bin.

Die Stimmung in der Halle kocht, Gottschalk und Hunziker im Gefühlsrausch zwischen Angst und Begeisterung, meiner Mutter steht nach jedem der Versuche Furcht und Erleichterung zugleich ins Gesicht geschrieben. Die Zuschauer toben auf den Rängen. Doch ich bleibe in meiner strengen Konzentration.

Jetzt kommt das längste Auto. Ein silbergrauer Audi A8. Mein Vater fährt ihn. Obwohl es ein langes Fahrzeug ist, habe ich es stets als Sprungobjekt geschätzt. Der Audi ist nämlich das flachste der Autos, die ich heute überspringen will, und mein Vater fährt mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks.

20:38 Uhr. Das vierte Auto. Thomas Gottschalk ruft in den Applaus: „So, ich glaube, jetzt kommt Vati, oder?“ Michelle Hunziker ist verwirrt, meint: „Nein, das vierte Auto ist Vati ... das ist das vierte Auto!“ Und Gottschalk spricht die beinahe prophetischen Worte: „Was für ein Gefühl muss das für den Vater sein, wenn ihm sein eigener Sohn vors Auto läuft!“

Wieder der Psalm in meinem Kopf und meinem Herzen. Ich gebe meinem Vater das Zeichen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal ... er bestätigt es mir ... fürchte ich kein Unglück ... linker Fuß ... denn du bist bei mir ... rechter Fuß, linker Fuß, Einsprung, Absprung – hoch in den Salto!

Ein Knall.

Nacht.

2. Woher ich komme

Samuel ist der Name eines Propheten im Alten Testament. In der Übersetzung ins Deutsche bedeutet der Name Samuel in etwa: „Von Gott erbeten“.

„Ja“, sagt mein Vater, Christoph Koch. „Samuel ist ein Wunschkind, wie alle unsere vier Kinder.“

Meine Eltern Marion und Christoph sind sehr unterschiedlich. Papa, ein Informatiker, wirkt im ersten Moment etwas verschlossener, in sich gekehrter, jemand, mit dem man, wie manche Leute sagen würden, erst „einen Sack Salz essen muss“, um mit ihm Freundschaft zu schließen.

Mama ist genau das Gegenteil, sehr lebhaft und offen. Von Beruf ist sie OP-Schwester. Papa ist sieben Jahre älter als Mama, die erst 19 war, als die beiden sich kennenlernten. Was sie jedoch gemeinsam haben, ist ein Hang zur Freiheit. Und eine bedingungslose Liebe zu ihren vier Kindern.

„Warum eigentlich vier?“, habe ich ihn mal gefragt.

Er hat darauf gelächelt und mir geantwortet: „Ganz einfach: Zusammen haben Mama und ich vier Hände; und auf zwei Fahrrädern kannst du insgesamt vier Kindersitze unterbringen! Und außerdem sind wir mit vier Kindern eine komplette Volleyball-Mannschaft.“

Typisch Papa, eine solche Antwort auf diese Frage! Sein Traum als alter Volleyballer war natürlich, auch seine Familie mit diesem Sport verbunden zu sehen. Und sechs sind eine Mannschaft!

So durften wir Kinder also allesamt als Wunschkinder schlüpfen. Ich war der Erste, und zwischen meinem Papa und mir bestand von Anfang an ein besonderes Band.

Bei meiner Geburt habe ich eine Wunde am Hinterkopf gehabt, und es hat eine Weile gedauert, bis meine Eltern herausgefunden haben, woher sie kam: Meine Mutter hatte sich vor der Schwangerschaft bei einem Sturz aus der Hängematte das Steißbein gebrochen, dessen Ende nun in den Geburtskanal hineinragte. Daran muss ich mich unterwegs verletzt haben. Die Wunde heilte schnell wieder ab, aber Haare sind an der Stelle nie gewachsen. Noch heute habe ich diesen Dachschaden am Hinterkopf und werde oft darauf angesprochen, warum ich dort keine Haare habe.

Als ich geboren war, hat mein Papa mich auf den Arm genommen und mir mit leiser Stimme erklärt, in was für einer verrückten Welt ich da gelandet war, wie sie funktioniert und oftmals nicht funktioniert. Von Astrophysik bis hin zum Weltfrieden war alles dabei in dieser etwas einseitigen Konversation.

„Samuel und sein Vater haben eine ganz spezielle und innige Beziehung – immer und von Anfang an gehabt“, sagt meine Mutter, und die muss es wissen. Sie gesteht sogar ein: „Ich gebe zu: Ich war später mehr als einmal auf die enge Beziehung zwischen Vater und Sohn eifersüchtig. Aber Christoph hat mir klargemacht, dass deswegen kein Stück seiner Liebe für mich verloren geht.“

Ja, es stimmt. Mein Vater hat für mich immer etwas Besonderes bedeutet. Ich habe mich oft gefragt, woran das liegt. Meine Mutter hat mir dazu einmal erzählt: „Christoph ist wie sein eigener Vater ein außergewöhnlicher Mensch. Er ist begabt mit einer grenzenlosen Liebe und tiefem Vertrauen. Von ihm habe ich gelernt, was Liebe bedeutet: kein Wenn-dann-Geschäft, sondern echte Hingabe.“

Die Familienbande

Nach mir folgten meine Geschwister Elisabeth, Rebecca und Jonathan.

Elisabeth steht für Einfallsreichtum, Fürsorge und Zuverlässigkeit. Sie hat ein gesundes Durchsetzungsvermögen, sie treibt Leute an, und man folgt ihr gern. Sie kann auch schmerzhaft ehrlich sein.

Rebecca ist zärtlich, liebenswert und sensibel. Ihre Art und vor allem ihr schelmisch-schönes Lächeln sind ansteckend. Außerdem ist sie bienenfleißig, erarbeitet sich ihre Erfolge in der Schule sehr zielstrebig. Mit ihr kann man sich gut über Jungs-Mädchen-Sachen unterhalten.

Jonathan geht seinen eigenen Weg als der „Benjamin“ der Familie. Er ist ein musikalisches Talent. Er erlernt und spielt auf faszinierende Weise fast jedes Instrument und läuft nicht nur dabei zu kreativer Höchstform auf. Die Schule allerdings macht er nur mit Stöhnen, obwohl er wohl durchaus intelligent ist. Mit ihm habe ich jede Menge Spaß. Wir verstehen uns super, obwohl er ganz anders ist als ich.

Ebenso wie meine Eltern sind auch wir Geschwister sehr unterschiedlich. Aber die gemeinsame Basis ist trotzdem so breit, dass wir fest darauf stehen können und nicht mal mein Unfall uns als Familie ins Wanken bringen kann. Familie, das heißt bei uns Kochs nicht erst seit der letzten Zeit: vertrauen, zusammenstehen, aufeinander aufpassen, sich gegenseitig helfen. Immer doch noch eine Lösung finden, auch wenn man im Augenblick überfordert zu sein scheint.

Ein Vorbild bin ich für meine jüngeren Geschwister sicher nur bedingt gewesen, aber ich habe mich bemüht, eins zu sein. Sie waren oft ein bisschen genervt davon, wenn man sie nur als „Schwester/Bruder von Samuel“ wahrgenommen hat. Das hatte aber auch Vorteile.

Elisabeth erinnert sich gern daran, dass ich eine Art Schutzengel für meine kleineren Geschwister war: „Vor Samuel hatte jeder Respekt, weil er als Turner körperlich was darstellte. Und jeder wusste, dass er unser großer Bruder ist. Das hat schon in manchen Situationen sehr geholfen. Zum Beispiel, als einmal drei Jungs sich auf dem Schulhof auf Jonathan gestürzt haben und ihn völlig unfair angegriffen haben. Als Samuel davon hörte, ist er sofort hingeeilt und hat sich die drei zur Brust genommen. Nein, verprügelt hat er sie nicht. So was war nicht Samuels Art. Aber er hat den Jungs unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie es das nächste Mal bei ihm versuchen sollen und nicht bei seinem kleinen Bruder. Seit dem Tag hat Jonathan seine Ruhe gehabt!“

Kindheit in Bewegung

Aufgewachsen sind wir in Wintersweiler, einem Dörfchen im äußersten Südwesten Deutschlands, gelegen im Dreiländereck Deutschland-Schweiz-Frankreich. Meine Eltern waren bald nach meiner Geburt dorthin gezogen, weil mein Vater einen Job in Basel bekommen hatte.

Kaum angekommen, suchte die örtliche Kirchengemeinde jemanden, der sich in der Gestaltung des Kindergottesdienstes engagiert. Meine Eltern erklärten sich gern dazu bereit.

Mein Papa, ehemaliger Heeresamtsmeister, spielte weiter Volleyball. Er hat schon im Alter von 11 Jahren damit angefangen. Noch heute fragen mich Freunde: „Wie kommt es eigentlich, dass dein Vater so durchtrainiert aussieht?“ Mein Vater war auch derjenige, der zuerst mir, später auch meinen Geschwistern früh die Freude an der Bewegung vermittelt hat.

Ich kann mich an viele gemeinsame Spiele erinnern – Ballspielen, Werfen aller möglichen Gegenstände und Fangen derselben, Turnen, Ballspielen, auf Papas Schultern herumhüpfen, Ballspielen, Schwimmen, Fahrradfahren und Ballspielen. Es musste immer mindestens ein Ball im Auto dabei sein. Unter anderem beim Essen durften wir immer darauf gefasst sein, dass Papa unser Reaktionsvermögen testete, indem er unvermittelt „Hepp!“ rief und uns irgendwelche Gegenstände zuwarf.

Bei uns stand die Welt zu keiner Zeit Fuß. Wir waren eine Familie in Bewegung. „Wer nicht hüpfen und rennen kann, dem kann man auch nicht Rechnen beibringen“, meinte mein Papa.

Besonders beliebt war das Schlafzimmer als Spielplatz. Dort gab es das Familien-Bett. Das war aber kein normales Bett, sondern eins in Größe XXL, fast dreieinhalb Meter breit. Mein Papa hatte es selbst entworfen und gebaut. Denn wann immer eines der Kinder zu den Eltern wollte, sollte das möglich sein, ohne dass sich Mama und Papa den Rücken verbiegen mussten. In diesem Riesenbett wurde also gespielt, gelesen, gegessen, gerauft, gekuschelt, gelebt und später auch ferngeschaut, und wenn eins von uns Kindern dabei einschlief, blieb es einfach gleich liegen – es war ja Platz genug für alle. Auch in der Nacht konnte meine Mama einfach weiterschlafen, wenn Stillzeit war. Ein richtiges Kommunikations- und Begegnungszentrum für die ganze Familie und unsere Freunde.

Jeden Tag freute ich mich auf den Abend. Denn dann las mein Papa mir Sprechblasenliteratur vor – Lucky Luke, Asterix oder auch biblische Comics. Dann gab es noch einen Joghurt und danach durfte ich auf seinem Rücken ins Bett reiten wie ein Cowboy in den Sonnenuntergang.

Das Familienbett diente uns auch als Catch-Matte und als Austragungsort für Ringkämpfe. Meine Freunde und ich haben am liebsten darauf gerauft, denn es konnte ja nicht viel passieren – anders als auf hartem Boden. Am liebsten habe ich aber mit meinem Papa gerungen. Dabei konnte schon mal ein Ellenbogen im Auge oder eine Faust auf der Nase landen. Papa sagte: „Das passiert.“

Vielleicht ist es ein weiteres Möbelstück aus diesem Raum, das mich in besonderem Maß zu meiner Turnerkarriere inspiriert hat. Quer im Schlafzimmer meiner Eltern standen die Kleiderschränke. Die waren, ich erinnere mich genau, von Flötotto, schön in der Form und sehr stabil in der Verarbeitung. Die Schränke reichten nicht ganz bis zur Decke. Wir Kinder konnten obendrauf noch sitzen. Die Erwachsenen konnten aber nicht rauf, was diesen Ort bald zu unserem Lieblingsplatz machte. Noch heute erzählen mir alte Freunde aus Kinderzeiten, wie viel Spaß sie damals bei uns zu Hause mit Bett und Schränken hatten.

Natürlich blieben Saltos beim Sprung vom Schrank aufs Bett nicht aus. Von da an gab es kein Halten mehr, das Elternschlafzimmer wurde zur Turnhalle, der Schrank zum Turngerät.

Frühstück um zwei

Ich lebe seit meinem dritten Lebensjahr in dieser wunderschönen Gegend und habe mich trotzdem meist „zugezogen“ gefühlt. Vielleicht liegt das mit daran, dass ich es nie geschafft habe, den hiesigen Dialekt zu adaptieren, oder dass die Menschen aus der alemannischen Ecke zunächst etwas zurückhaltend sind. Und dennoch sind meine Familie und ich integriert.

Die Folgen waren schon vor 20 Jahren dieselben wie heute: „Da hieß es: Die Kochs sind ein bisschen komisch – fromm, aber komisch!“

Mein Papa erzählt: „Ich habe oft bei der Arbeit eine längere Mittagspause gemacht, und Marion ist dann mit den Kindern und einem Picknickkorb voll Essen nach Basel gekommen. Dann haben wir gemeinsam am Rheinufer gegessen.“ Durch solche und ähnliche Aktionen haben wir uns im Alltag dem langsamen Landleben etwas entzogen. Schon mit 10 Jahren setzten mich meine Eltern in einen Zug und ließen mich allein quer durch Deutschland reisen, um einen Freund zu besuchen, den ich im Urlaub kennengelernt habe.

Von meinen Eltern habe ich gelernt, individuell zu leben und zu denken, nicht einfach unkritisch irgendwelchen Dogmen zu folgen, nur weil es sie gibt. Bei uns galt zum Beispiel der schlichte Grundsatz: Wenn man am Sonntag aufsteht, hat man Lust auf Frühstück. Und das kann auch mal nachmittags der Fall sein. Oft gab es bei uns also sonntags erst um 14:00 Uhr Frühstück.

Als Schüler sah mein Tag meist so aus: Morgens Schule, nachmittags jobben, dann Training bis etwa 23:00 Uhr, danach vielleicht noch was mit Freunden unternehmen, leider erst irgendwann nach Mitternacht dann das ganze bürokratische Schulzeug erledigen und endlich ins Bett.

Sonntags war immer unser Familientag – Zeit, um miteinander zu reden, etwas zusammen zu unternehmen und viel zu spielen. Der gemeinsame Gottesdienstbesuch gehörte auch dazu, auch wenn ich nicht immer mit großer Begeisterung hingegangen bin.

Wenn ich an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, fallen mir eine Reihe von Begriffen ein: Unbeschwert. Behütet. Jubel, Trubel, Heiterkeit.

Der Weg zum Leistungsturner

Die prägendsten Jahre meiner Entwicklung zum Turner begannen ab dem fünften Lebensjahr. Schon in dieser Zeit war Sport ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Bewegung in allen Lebenslagen machte mir einfach Spaß, das war schon früh klar. Meine Eltern brachten mich zum Kinderturnen, zunächst einmal die Woche, schließlich zum regelrechten Turntraining zwei-, dreimal in der Woche. Weil sich ihr Sohn als talentiert entpuppte, baten die Trainer meine Eltern, mich ins feste Training einer Leistungsgruppe zu schicken.

Das war übrigens der Anfang einer ungewöhnlichen Chauffeurkarriere vor allem für Mama. Denn später war es nicht nur ich, der zum Training kutschiert werden musste; hinzu kamen auch meine Schwestern Elisabeth und Rebecca, und sieben Jahre nach mir folgte noch mein Bruder Jonathan. Und wir alle turnten. Mussten ins Training, zu Wettkämpfen, zum Unterricht. Mama fuhr für uns in diesen Zeiten um die 100 Kilometer pro Tag. Es gibt wohl kaum jemanden in Efringen-Kirchen, der so viele Kurven kratzte wie sie. Das führte sie zu einer eher zweifelhaften Berühmtheit in unserem Dorf. Klassenkameraden erzählten mir, dass der Fahrlehrer in der Fahrschule sie vor dem grünen Lupo warnte, in dem Frau Koch unterwegs war.

Bei einem Stuntkurs für Kinder entdeckte ich weitere Möglichkeiten, die beim Turnen erlernten Fähigkeiten weiter anzuwenden. Risiko-Darsteller – das waren für mich immer die wahren Helden des Films gewesen!