9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Lisa, der verhätschelte Pudel eines kinderlosen New Yorker Ehepaars, verschwindet. Der Kidnapper fordert nicht nur Lösegeld. Die Hundebesitzer sollen stellvertretend büssen für alle, die ihn zu dem gemacht haben, der er heute ist. Der Routinefall gerät in die Hände eines blutjungen Streifenpolizisten, den die verschiedensten Motive bewegen, sich seiner anzunehmen. Aus einem fast harmlosen Streich erwächst eine beklemmende und gewalttätige Tragödie um Leben, Liebe und Tod.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

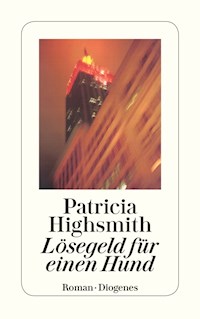

Patricia Highsmith

Lösegeld für einen Hund

Roman

Aus dem Amerikanischen von Christa E. Seibicke

Mit einem Nachwort von Paul Ingendaay

Herausgegeben von Paul Ingendaay und Anna von Planta

Diogenes

Lösegeld für einen Hund

Für meinen Vater

Jay Bernard Plangman

in Liebe

1

Greta zeigte Ed den Brief, sowie er zur Tür hereinkam. »Ich mußte ihn einfach aufmachen, Eddie, ich wußte ja, daß er von diesem … diesem Unmenschen ist.«

Das Kuvert war wie immer an Mr. Edward Reynolds adressiert. Es war der dritte Brief. Greta hatte ihn deswegen eigens im Büro angerufen, ihm den Brief allerdings nicht am Telefon vorlesen wollen. Er war mit Kugelschreiber in Blockbuchstaben geschrieben und lautete:

Sehr geehrter Herr oder »Gentleman«,

Sie finden sich wohl richtig toll, was? Also ich finde Leute wie Sie einfach mies, und das gilt nicht nur für mich, sondern eine Menge anderer Leute sehen das genauso. Sie denken, Ihnen kann keiner. Weil Sie was Besseres sind, denken Sie. Von wegen der schicken Wohnung und dem geschniegelten Köter. Dabei sind Sie nichts weiter wie ein mieser kleiner Roboter. Ihre Tage sind gezählt. Sie und was »Besseres« – was bilden Sie sich ein?

Ohne Namen (denn Namen sind Schall und Rauch – haha!)

»O mein Gott!« Mit verkrampftem Lächeln hielt Ed seiner Frau Brief und Umschlag hin. Doch da Greta nicht reagierte, legte er beides auf den Stutzflügel links neben sich. Dann endlich bückte er sich nach dem schwarzen Pudel, der schon die ganze Zeit ausgelassen um ihn herumtanzte, und packte ihn bei den Vorderpfoten. »Ja, Lisa, hallo!«

Greta raffte Brief und Kuvert so hastig vom Flügel, als könnte das Instrument davon Schaden nehmen. »Und du meinst nicht, daß wir die Polizei verständigen sollten?«

»Aber nein, Schatz, ich bitte dich. Laß dich doch nicht verrückt machen. Wer solche Briefe schreibt, will sich irgendwie abreagieren, weiter nichts. Der Kerl belästigt uns, sicher, aber er wird uns nichts tun.«

Ed hängte seinen Mantel auf, ging ins Bad und wusch sich die Hände. Und während der Wasserstrahl den Seifenschaum fortspülte, dachte er: Ich wasche mir nicht nur den Subway-Schmutz von den Händen, sondern auch den von diesem verfluchten Brief. Wer war der anonyme Hetzer? Vermutlich jemand aus der Nachbarschaft. Vor zwei Wochen hatte Ed sich bei George, einem der Doormen, erkundigt, ob irgendein Fremder nach ihm gefragt habe oder ob George jemand aufgefallen sei, irgendwer – egal, ob Mann oder Frau – der neuerdings ums Haus herumstrich, aber George hatte beides verneint. Trotzdem hatte er bestimmt auch bei seinen Kollegen nachgefragt. War es am Ende jemand aus seinem Verlag? Unvorstellbar, dachte Ed. Doch man konnte nie wissen, oder? So ein anonymer Schmierfink konfrontierte einen ja gerade nicht frei heraus, gab sich nicht als Widersacher zu erkennen. Andererseits waren diese anonymen Briefe so unbeholfen formuliert, daß Ed sie niemandem bei C. & D. zugetraut hätte, nicht einmal den Männern von der Putzkolonne. Ed ärgerte sich über die Briefe, aber Greta machten sie angst, und um sie nicht noch mehr zu verunsichern, mochte Ed nicht einmal seinem Ärger freien Lauf lassen. Und vielleicht hatte er ja auch selber ein bißchen Angst. Irgend jemand hatte sich ausgerechnet ihn als Adressaten herausgegriffen. Oder war er vielleicht gar nicht der einzige? Gab es in seinem Viertel noch andere, die die gleichen Drohbriefe bekamen wie er?

»Was zu trinken, Schatz? Lisa kann ruhig noch ein bißchen warten«, sagte Greta.

»Also gut. Dann einen Whisky. Einen kleinen.« Manchmal führte er den Hund gleich, wenn er heimkam, aus, manchmal erst nach einem Drink.

Greta ging in die Küche. »Wie war dein Tag?«

»Durchwachsen. Den ganzen Nachmittag Sitzung.«

Lisa, die genau wußte, daß es Zeit für ihren Abendspaziergang war, sprang mit einem neckischen »Wuff!« an ihm hoch. Sie war ein Zwergpudel mit goldbraunen Augen, nicht aus allerbester Zucht, aber doch immerhin reinrassig und obendrein sensibel und folgsam – letzteres offenbar eine angeborene Tugend, denn weder Ed noch Greta hatten viel Zeit darauf verwandt, sie abzurichten.

»Und? Wie war die Sitzung?« Greta brachte Ed einen Scotch mit Wasser und Eis.

»Ging so. Keine großen Reibereien.« Es war die monatliche Lektoratssitzung gewesen. Trotz ihrer Ängste wegen des anonymen Briefes gab Greta sich alle Mühe, die Zeit vor dem Abendessen so unbefangen zu verplaudern wie an jedem anderen Tag. Was Ed ihr hoch anrechnete. Er war Sachbuchlektor bei Cross & Dickinson in der Lexington Avenue, zweiundvierzig Jahre alt und arbeitete seit sechs Jahren bei seinem jetzigen Verlag.

Ed setzte sich auf das dunkelgrüne Sofa und klopfte einmal auf das Polster neben sich: das Zeichen für Lisa, daß sie zu ihm hinaufspringen durfte. »Soll ich noch was besorgen?« fragte Ed wie fast jeden Abend, bevor er den Hund ausführte.

»Ach ja, Schatz, saure Sahne. Die hab ich vergessen. Und ich brauch sie für den Nachtisch.«

Unten am Broadway gab’s ein Deli, ein kleines Lebensmittelgeschäft.

»Was gibt’s denn zum Essen?«

»Corned beef. Riechst du’s nicht?« Greta lachte.

Ed hatte es gerochen und wieder vergessen. Eins seiner Leibgerichte. »Das liegt daran, daß du den Kohl noch nicht aufgesetzt hast.« Er stellte sein Glas hin und stand auf. »Okay, Lisa?«

Lisa sprang vom Sofa und trippelte in der Diele herum, als suche sie nach ihrer Leine, die innen am Garderobenschrank hing.

»In zwanzig Minuten sind wir zurück«, sagte Ed. Er wollte schon nach seinem Mantel greifen, ließ ihn dann aber hängen.

Der Fahrstuhl wurde automatisch betrieben, aber unten in der Halle saß wie immer ein Doorman – heute abend George, ein stämmiger Schwarzer.

»Na, wie geht’s, Lisa?« George bückte sich und wollte sie streicheln, doch Lisa drängte so ungestüm ins Freie, daß sie ihm nur einen knappen Luftsprung zur Begrüßung gönnte, bevor sie energisch an ihrer Leine riß und Ed hinter sich her auf die Straße zerrte.

Ed, der sich müde und irgendwie deprimiert fühlte, beneidete Lisa an diesem Abend um ihre Vitalität. Sie lief nach rechts, Richtung West End und Deli, und kauerte sich zwischendurch zum Pinkeln in den Rinnstein. Ed überlegte, ob er zuerst die Sahne besorgen sollte; nein, lieber gleich in den Park, damit Lisa sich erst mal richtig austoben konnte. Also bei Franz Sigels Reiterstandbild die Steintreppe hinunter, an der Ampel über den Riverside Drive, und dann konnte er Lisa von der Leine lassen. Es war kurz nach sieben, und jetzt im Oktober wurde es da schon dunkel. Am anderen Ufer des Hudson flammten bereits die ersten Leuchtreklamen auf. Letztes Jahr um diese Zeit war Margaret noch am Leben, dachte Ed. Seine Tochter. Denk nicht mehr daran, ermahnte er sich. Mit achtzehn. Was für eine Tragödie. Komischerweise boten solch leere Floskeln noch am ehesten Trost. Er wußte auch, warum; weil er es nicht fertigbrachte, sich eingehend mit ihrem Tod auseinanderzusetzen, damit, daß sie nicht mehr da war, mit dem sinnlosen Opfer, der Schmach und so weiter. Sofern er denn überhaupt imstande war, sich eingehend mit einem Problem auseinanderzusetzen. Was vielleicht nicht der Fall war. Womöglich versuchte, ja, wagte er es deshalb nicht, über seine begabte Tochter nachzudenken, die sich mit einer Bande Halbstarker eingelassen hatte und an Drogen gestorben war – halt, nein, sie war bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Wie kam er auf Drogen? Nun ja, sie hatte Drogen ausprobiert, aber umgebracht hatten die sie nicht. Der Schuß hatte sie getötet. In einer Bar in Greenwich Village. Die Polizei hatte jeden aus der Bande, der eine Waffe trug, festgenommen. Wer den tödlichen Schuß abgegeben hatte, blieb trotzdem ungeklärt, und Ed war es eigentlich auch egal. The Plastic Arms, so hatte die Bar geheißen. Geschmacklos. War nicht mal witzig, dieser Name. Nach dem Abend mit der Randale, der Schießerei, der Razzia hatten sie die Bar dann auch umbenannt.

Ed gab sich einen Ruck. »Lisa, altes Mädchen«, sagte er, »heute abend wollen wir mal wieder apportieren üben.«

Doch er hatte ihren blauen Gummiball nicht dabei. Und einen Stein, dem Lisa mit Freuden nachgejagt wäre, wollte er nicht nehmen, denn Steine waren nicht gut für ihr Gebiß.

»Verdammt, Lisa, ich hab deinen Ball vergessen.«

Lisa sah erwartungsvoll zu ihm auf und bellte. »Wirf halt irgendwas!«

Ed bückte sich nach einem Stück Holz, einem kurzen, dicken Knüppel, schwer genug für einen lohnenden Wurf. Lisa sauste wie der Blitz hinterher. Als sie den Stock zurückbrachte, foppte sie Ed erst ein bißchen und tat so, als wolle sie ihn nicht hergeben, aber dann ließ sie ihn doch fallen, weil sie das Spiel fortsetzen wollte.

Ed warf ein zweites Mal. Saure Sahne, dachte er. Die darf ich nicht vergessen.

»Aus jetzt, Lisa!« rief Ed zu dem dunklen Gebüsch hinüber, in dem Lisa auf der Suche nach ihrem Stock verschwunden war. Er klatschte in die Hände, und als der Hund trotzdem nicht parierte, stapfte Ed auf die Sträucher zu. »Gib’s auf, altes Mädchen!« Bestimmt konnte sie den Stock nicht finden und schnüffelte nun endlos im Unterholz herum.

Doch im Gebüsch war sie nicht. Ed wandte sich um. »Lisa?« Er pfiff nach ihr.

Oben am Riverside Drive heulten die Automotoren auf, als eine Ampel von Rot auf Grün umsprang.

»Lisa!«

Ed ging zur Straße hoch und suchte den Gehsteig ab. Aber was sollte Lisa hier oben? Also machte er kehrt, lief die grasbewachsene Böschung wieder hinunter, zurück zu dem niederen Gehölz, in dem der Hund verschwunden war. »Lisa, bei Fuß!«

Schlagartig war es finster geworden.

Ed orientierte sich an dem Reiterstandbild und ging den Weg zurück, den er gekommen war.

Ob sie ohne ihn heimgelaufen war? Blödsinn! Trotzdem überquerte er den Drive, eilte im Laufschritt bis zu seinem Block und sagte George in der Halle Bescheid.

»Ich kann Lisa nicht finden. Falls sie von allein zurückkommt, würden Sie dann einen Moment auf sie aufpassen?« Er hielt George die Leine hin, besann sich dann aber, daß er die ja selber brauchen würde, falls er Lisa doch noch auf der Straße aufspürte.

»Was ist denn passiert?«

»Sie ist hinter einem Stock hergejagt und nicht zurückgekommen. Bis gleich!« Ed lief die Eingangsstufen wieder hinunter, wurde aber an der Ampel von einer scheinbar endlos langen Grünphase für die Autofahrer aufgehalten, ehe er den Drive überqueren konnte.

»Lisa! … Wo steckst du?« rief er, auf einmal wieder zuversichtlich. Bestimmt hatte sie das Interesse an ihrem dummen Stock inzwischen verloren.

Doch aus dem schwarzen Dunkel des Gebüschs drang kein Laut. Vielleicht hat der anonyme Briefschreiber sie erwischt, dachte Ed. Nein, lächerlich. Wenn einer Lisa hätte »erwischen« wollen, dann hätte er sie schon erschießen müssen, und Ed hatte mit Sicherheit keinen Schuß gehört. Trotzdem war sie jetzt seit fast zehn Minuten verschwunden. Was zum Teufel sollte er tun? Einen Streifenpolizisten um Hilfe bitten? Ja! Ed lief wieder zur Straße hinauf. Kein Polizist in Sicht. Nur drei oder vier vereinzelte Passanten.

Ed ging zurück zu seinem Apartmenthaus.

»Hier ist sie auch nicht«, sagte George, der einer älteren Dame auf dem Weg nach draußen die Tür aufhielt. »Was werden Sie jetzt machen, Mr. Reynolds?«

»Weiß noch nicht. Weitersuchen.« Vor lauter Nervosität drückte Ed gleich dreimal auf den Fahrstuhlknopf. Er wohnte im achten Stock.

»Du hast die Sahne vergessen«, sagte Greta, als er hereinkam. »Was ist denn los?«

»Lisa ist weg. Ich hab im Park einen Stock für sie geworfen, und sie ist nicht zurückgekommen. Ich geh lieber noch mal runter, Schatz, und seh zu, daß ich sie finde. Ich wollte nur die Taschenlampe holen«, sagte er und nahm sie aus einer Schublade im Flurtisch.

»Ich komme mit. Laß mich nur rasch den Herd ausmachen.« Greta verschwand in der Küche.

Im Lift, auf dem Weg nach unten, sagte Ed: »Also, du gehst an der Treppe beim Denkmal runter zum Park, ich nehme den Eingang ein Stück weiter oben und komme dir von dort entgegen. Dann treffen wir uns auf halbem Weg.«

Wie verabredet, stießen sie ein paar Minuten später bei dem Gebüsch, in dem Lisa verschwunden war, wieder zusammen. Im Schein der Taschenlampe suchte Ed den Boden ab. Von Lisa keine Spur, kein aufgescharrtes Erdreich, nichts.

»Aber das ist die Stelle«, sagte Ed.

»Ich denke, wir sollten die Polizei verständigen«, sagte Greta. Und diesmal gab Ed ihr recht. Trotzdem riefen beide auf dem Heimweg immer wieder nach Lisa, bevor sie endlich resigniert den Riverside Drive überquerten.

Ed schlug im Telefonbuch das nächstgelegene Polizeirevier nach, rief dort an und wurde mit jemandem verbunden, dem er eine Beschreibung des Hundes durchgab. Ja, Lisa habe eine Steuernummer am Halsband und auch eine Erkennungsmarke mit ihrem Namen sowie dem des Halters nebst Adresse und Telefonnummer. Und dann war da noch der Vermerk »Belohnung« eingraviert, erinnerte sich Ed, aber das hielt er nicht für erwähnenswert.

Es wurde ein kurzes, freudloses Abendessen. Ed überlegte hin und her, was als nächstes zu tun sei, und Greta beschwor ihn, sie müßten noch einmal hinuntergehen, alle beide, und die Nachbarschaft absuchen. Ed wollte sich eben eine Zigarette anzünden, als das Telefon klingelte. In der Hoffnung, der Anruf gelte Lisa, sprang er hastig auf. Aber es war Lilly Brandstrum, eine Freundin von Greta. Ed reichte ihr den Hörer.

Kurz darauf unterbrach Gretas Stimme seinen Gedankengang. »Hör mal, wir sind beide ganz aus dem Häuschen, weil nämlich Lisa verschwunden ist … Ja … und darum kann ich jetzt auch nicht lange reden.«

Inserieren, dachte Ed. Falls sie Lisa nicht in ein paar Minuten draußen fanden, würde er die Times anrufen und eine Annonce aufgeben. Er sah sich schon um Mitternacht mit der Anzeigenabteilung verhandeln, und während Greta noch telefonierte, setzte er in Gedanken schon die Suchmeldung für die Rubrik »Entlaufen/Herrenlos« auf.

2

Lisa war an einem Mittwochabend verschwunden. Am Donnerstagmorgen schritt Ed in aller Frühe noch einmal den Riverside Drive und das Parkgelände ab. Diesmal suchte er sogar nach Blutspuren. Er wußte nicht, was er denken, auf was er sich gefaßt machen sollte. Er bemerkte nichts Ungewöhnliches am Boden, aber er wußte auch, daß es lächerlich war, in einem öffentlichen Park nach zerwühltem Laub oder gar aufgescharrter Erde zu suchen. Schließlich bewegte er sich hier nicht in unberührter Natur, wo schon ein geknickter Zweig (sofern er einem denn auffiel) ein Indiz sein konnte. Gleichwohl fühlte er sich verpflichtet, auch noch den Rinnstein oben an der Straße abzugehen, für den Fall, daß Lisa unter ein Auto gekommen war und man ihren Leichnam noch nicht weggeschafft hatte.

Unverrichteter Dinge kehrte er zu Greta zurück, die ihm noch eine halbe Tasse Kaffee einschenkte. George hatte inzwischen die Times heraufgebracht, aber ihre Anzeige würde nicht vor morgen, Freitag, erscheinen. Sie sollte dreimal hintereinander geschaltet werden, falls Ed sie nicht vorher abbestellte. Jetzt fiel ihm ein, daß er auch noch in der Post hätte inserieren können.

»Gräm dich nicht so, Eddie. Vielleicht hat sie ja letzte Nacht wer aufgegriffen und bloß nicht mehr angerufen, weil es schon so spät war. Vielleicht meldet sich heute vormittag jemand.« Greta hatte erklärt, sie wolle den ganzen Tag daheim bleiben.

»Sei so gut, ruf mich an, ja? Spätestens heute nachmittag – egal, ob du was hörst oder nicht.«

»Aber sicher.«

Greta war als deutschstämmige Jüdin in Hamburg geboren. Sie war kaum über einsfünfzig groß, recht mollig und hatte leicht vorstehende, lückenhafte Zähne. Ihr feines, rötlichbraunes Haar trug sie kurz geschnitten, und ihre Augen schimmerten mal grün, mal rehbraun. Sie war eine gute Pianistin und hatte bis zu ihrer Heirat mit Ed vor dreizehn Jahren für ein Philharmonisches Orchester gespielt. Mit der Eheschließung war ihre Konzertlaufbahn beendet gewesen, was sie indes, soweit Ed es beurteilen konnte, nie bereut hatte. Sie hatte eine harte Jugend hinter sich; erst war sie mit den Eltern nach Frankreich emigriert, wo sie bis 1940 zur Schule ging, und dann nach Amerika, wo ihre Eltern nur schwer Fuß gefaßt, sich schließlich aber doch in Philadelphia eine neue Existenz aufgebaut hatten. Ed hatte immer das Gefühl, Greta wäre die Ältere, obwohl sie erst vierzig und mithin zwei Jahre jünger war als er. Ihre Erfahrungen ließen sie reifer erscheinen. Und außerdem stellte er sie sich gern als die Ältere vor, weil sie das in seinen Augen anziehender machte. Greta war nicht die Mutter seiner Tochter gewesen. Margaret, sein einziges Kind, stammte aus einer früheren Ehe, die Ed mit zweiundzwanzig eingegangen war – eine unüberlegte Verbindung.

Ed, der heute am liebsten zu Hause geblieben wäre, machte sich erst in letzter Minute, um zwölf nach neun, auf den Weg ins Büro. Da er um halb zehn einen Termin hatte, leistete er sich ein Taxi. Während der Fahrt dachte er: Es ist etwas Entsetzliches passiert, und wir werden Lisa nicht wiedersehen.

Doch nach einem guten Mittagessen mit einem Autor namens MacCauley und mit Frances Vernon, seiner Sekretärin, fand er seinen Optimismus wieder. Während er eine Zigarre rauchte (er gönnte sich rund vier pro Woche) und über eine Anekdote lachte, die MacCauley zum besten gegeben hatte, dachte er: Heute nachmittag, spätestens am Abend, meldet sich bestimmt jemand wegen Lisa.

Aber bis zum Abend tat sich nichts. Eric Schaffner, ein emeritierter Kunsthistoriker, der mit Gretas Vater befreundet gewesen war, kam auf einen Drink vorbei, und Greta wollte ihn wie immer zum Essen dabehalten. Ed war froh, daß Eric die Einladung ausschlug.

»Ihr bekommt eure Lisa ganz gewiß zurück«, sagte Eric zuversichtlich.

Manchmal verfielen Greta und Eric unversehens wieder ins Deutsche, das Ed nicht verstand, auch wenn er von Greta ein paar Ausdrücke aufgeschnappt hatte. An diesem Abend versuchte er gar nicht erst, ihrer Unterhaltung zu folgen, ja, reagierte sogar leicht gereizt auf ihren Rückfall in die Muttersprache.

»Morgen ist auch noch ein Tag, Liebling, und morgen erscheint die Annonce«, sagte Greta, als Eric gegangen war.

»Die kommt schon heute abend«, sagte Ed. »Gegen zehn haben die Zeitungshändler die morgige Ausgabe am Stand.«

Doch das Telefon blieb an diesem Abend stumm.

Am Freitagmorgen ließ Ed sich wieder reichlich Zeit. Der Briefträger kam gegen halb zehn. Ed hatte vor halb zwölf keinen Termin. »Ich möchte die Post abwarten«, sagte er, als Greta ihm seine Bummelei vorhielt. Da war es zehn nach neun. Normalerweise schob George oder Mark – der weiße Doorman – den Mietern ihre Briefe unter der Wohnungstür durch. »Ich schau mal unten vorbei«, sagte Ed und ging, ohne Greta anzusehen, betont lässig zur Tür.

Er hatte sich zwar schon gegen das billige Kuvert mit den ungelenken Druckbuchstaben gewappnet, aber als Mark ihm den Umschlag – zusammen mit drei anderen Sendungen – aushändigte, fuhr ihm doch ein gewaltiger Schreck in die Glieder.

»Noch immer nichts von Ihrem Hund gehört, Mr. Reynolds?« fragte Mark.

»Nein, bis jetzt noch nicht«, sagte Ed.

»Wir hier unten halten jedenfalls die Augen offen, Sir. Und dem Ladenbesitzer und seiner Frau hab ich heute morgen auch Bescheid gesagt.«

»Sehr gut, danke.« Ed hätte den Brief am liebsten oben, im Schutz seiner vier Wände, geöffnet. Andererseits wartete dort Greta, die er schonen wollte. Also las er den Brief im Fahrstuhl.

Sehr geehrter Herr,

Ich habe Ihren Hund. Lisa ist gesund und wohlauf. Aber wenn Sie sie wiederhaben wollen, deponieren Sie Freitagabend elf Uhr $ 1000 (eintausend Dollar) zwischen elftem und zwöllftem Gitterstab an der Ostseite der York Avenue zwischen 61st und 62nd Street. Alles Zehndollarscheine, in Zeitungspapier verpackt. Kommt das Geld nicht, ist der Hund tot: Sie hängen doch an Ihrem Hund? Warten wir’s ab! Ein netter kleiner Hund. Netter vielleicht wie Sie.

Eine Stunde nach Geldübergabe finden Sie Lisa angebunden an derselben Stelle. Und keine Polizei, sonst …

Also doch, dachte Ed. Der Alptraum ist wahr geworden – ein Satz, der ihn an die Klischees in den nicht besonders guten Büchern erinnerte, die er manchmal begutachten mußte. Er schloß die Wohnungstür auf.

»Eddie …?«

Vermutlich war er kalkweiß im Gesicht. »Also ich weiß, wo Lisa ist. Jetzt könnte ich einen Scotch vertragen, Liebes – auch wenn’s dafür eigentlich noch zu früh ist.«

»Was ist passiert? Und Lisa, wo ist sie?«

»Der Kerl, der die anonymen Briefe schreibt, hat sie.« Ed ging in die Küche, beugte sich übers Spülbecken, drehte den Hahn auf und klatschte sich mit der freien Hand kaltes Wasser ins Gesicht.

»Hat er sich wieder gemeldet?« Greta reichte ihm ein Glas Whisky.

»Ja. Mit einer Lösegeldforderung. Er will tausend Dollar. Heute abend.«

»Tausend Dollar!« wiederholte Greta fassungslos, doch Ed spürte, daß es nicht so sehr die Summe war, die sie erschreckte, als vielmehr die aberwitzige Lage, in die sie da geraten waren. »Sollen wir darauf eingehen? Wo ist Lisa? Und dieser Mann … wer ist er?«

Ed stützte sich auf den Beckenrand und nippte an seinem Scotch. Der Brief lag zusammengeknüllt neben der Spüle. »Ich muß nachdenken.«

»Tausend Dollar. Das ist doch verrückt.«

»Dieser Kerl ist verrückt«, sagte Ed.

»Eddie, wir müssen die Polizei verständigen.«

»Das kann in einem Entführungsfall bös ins Auge gehen«, sagte Ed. »Wenn der Mensch es mit der Angst bekommt – ich meine, wenn er spitzkriegt, daß die Polizei im Spiel ist …« Aber ein Beamter in Zivil, dachte er, und bewaffnet, das wäre etwas anderes. Vielleicht war es doch keine so schlechte Idee, die Polizei einzuschalten.

»Ich will sehen, was er schreibt.« Greta nahm den Brief und las. »O mein Gott«, stammelte sie.

Ed malte sich aus, wie Lisa sich von der Leine, oder womit auch immer der Unbekannte sie festbinden würde, losriß und ihm auf dem dunklen Gehsteig Ecke York Avenue und 61st Street entgegengerannt kam. Wie sollte er entscheiden? Sollte er sich das Geld beschaffen? Das Postskriptum mit dem Versprechen, den Hund eine Stunde nach der Lösegeldzahlung zurückzugeben, wirkte wie nachträglich angefügt, ein Versprechen, das der Unbekannte womöglich gar nicht einhalten würde.

»Liebling, du solltest den Treffpunkt von der Polizei observieren lassen«, sagte Greta eindringlich. »Und auf diese Geldgeschichte laß dich gar nicht erst ein.«

»Aber wenn wir Lisa zurückbekommen – ist das keine tausend Dollar wert?«

»Natürlich ist sie’s wert! Darum geht’s doch nicht! Als ob es mir um die tausend Dollar ginge!«

»Ich werd’s mir durch den Kopf gehen lassen. Aber erst mal muß ich ins Büro.« Wenn ich das Geld besorgen will, dachte er, dann muß ich vor drei Uhr nachmittags auf die Bank. Und sein Gefühl sagte ihm, daß er zur Bank gehen würde. Darüber, die Polizei einzuschalten, konnte er hinterher immer noch entscheiden. Nicht zum ersten Mal wünschte Ed sich das aufbrausende Temperament und die rasche Entschlossenheit dessen, der von der eigenen Rechtsauffassung überzeugt ist. Selbst wenn so jemand sich gelegentlich irrte, hatte er immerhin nach seinem Rechtsempfinden gehandelt und entschieden. Ich bin ein Zauderer, leider ohne einen Funken hamletscher Beredsamkeit, dachte Ed. Aber lächeln konnte er nicht über sein kleines Bonmot.

»Rufst du mich vor dem Mittag noch mal an?« fragte Greta, als sie ihn zur Tür brachte.

Ed sah ihr an, daß sie Angst hatte, allein in der Wohnung zu bleiben. Wie hätte es auch anders sein können, da man damit rechnen mußte, daß der Erpresser wußte, wie sie aussahen. Am liebsten wäre er daheim geblieben. So gelassen, wie er nur konnte, sagte Ed: »Geh heute nicht aus dem Haus, Liebling. Und mach auch niemandem auf, ja? Ich sage gleich noch Mark Bescheid, daß er niemanden hoch lassen soll. Oder mußt du heute irgendwohin?«

»Nein. Ich war so halb mit Lilly zum Mittagessen verabredet, aber das kann ich absagen.«

»Tu das. Und ich rufe dich im Lauf des Vormittags an. Wiedersehen, Liebling.«

Bei der Konferenz, die an diesem Morgen stattfand und die sich ihrer umfangreichen Tagesordnung wegen bis in den Nachmittag hinziehen würde, konnte Ed sich kaum konzentrieren. Seine Gedanken kreisten immer wieder um Lisa. Um halb zwölf war er zu dem Schluß gekommen, daß auch ein Polizist in Zivil ihr Leben gefährden könnte – wenn er nämlich darauf bestand, den Erpresser zu verfolgen, sobald der das Lösegeld abgeholt hatte. Falls der Erpresser merkte, daß er beschattet wurde, würde er sich kaum mehr trauen, eine Stunde später mit dem Hund wiederzukommen oder Lisa auch nur durch einen Mittelsmann zurückbringen zu lassen. Als Ed, kurz bevor er zum Essen ging, Greta anrief, stand sein Entschluß fest. Er würde das Geld besorgen und die Polizei aus der Sache heraushalten. Greta war nach wie vor für einen Beamten in Zivil.

»Aber Liebling, wenn’s schiefgeht, dann haben wir bloß tausend Dollar verloren. Ich meine, falls der Kerl nicht doch noch gefaßt wird. Umgekehrt setzen wir viel mehr aufs Spiel – dann verlieren wir womöglich den Hund.«

Greta seufzte. »Rufst du mich heute nachmittag noch mal an, Eddie? Ich mach mir solche Sorgen.«

»Wenn ich’s schaffe, ruf ich dich sogar zweimal an.«

Bis jetzt hatten sie vier anonyme Briefe erhalten. Falls er die zur Polizei brachte, was er – wenn alles vorbei war – fest vorhatte, würden sich in deren Kartei vielleicht weitere Briefe desselben Absenders finden. Eine Druckschrift ließ sich ebenso leicht identifizieren wie Handschriften. Den Erpresser würde man finden und ihm das Handwerk legen, ganz gleich, ob Lisa tot oder noch am Leben war. Schon die vier Briefe würden die Polizei früher oder später auf seine Spur führen. Bloß – wie genau sollte das funktionieren?

Nach einem hastigen Imbiß im Brass Rail an der 5th Avenue ging Ed zu Fuß zu seiner Bank und hob tausend Dollar ab, gestückelt in Zehndollarscheinen. Ein stattlicher Packen, für den er in weiser Voraussicht seine schwarze Aktenmappe mitgenommen hatte. Als er aus der Bank kam, überlegte Ed, ob der Erpresser ihn womöglich jetzt schon beschattete. Vorsorglich vermied er jeden Blickkontakt mit anderen Passanten und schlenderte gemächlichen Schrittes zum Verlag zurück. Es war ein schöner Tag, frisch, bei strahlendem Sonnenschein. Ob Lisa jetzt auch draußen war oder irgendwo eingesperrt? Bestimmt bellte sie, war verzagt und durcheinander. Wie hatte der Scheißkerl sie bloß zu fassen gekriegt? Wie? Womöglich ist sie schon tot, ging es ihm plötzlich durch den Kopf.

Ed nahm die Aktenmappe mit heim. Nein, sagte Greta, außer ihm und Eric, der sich nach Lisa erkundigen wollte, habe niemand angerufen.

Sie aßen etwas Einfaches zu Abend. Greta war bedrückt und mochte die Tasche mit dem Geld nicht einmal ansehen. Trotzdem wollte sie ihn zu der Übergabe um elf begleiten. Ed versuchte es ihr auszureden. Wo würde sie denn dort auf ihn warten?

»Ach, an der York oder der 3rd Avenue gibt’s doch etliche Bars. Dort werde ich was trinken. Und ich bitte Eric, mich zu begleiten. Aber warum denn nicht?« kam sie seinem Einwand zuvor. »Was ist denn dabei? Denkst du etwa, ich würde dich mit diesem Halunken allein lassen?«

Zum ersten Mal seit Lisas Verschwinden lachte Ed.

Greta rief Eric an, der fast immer zu Hause war. Ed hatte sie nicht daran hindern können, Eric in sein Vorhaben einzuweihen, und vielleicht war es ja keine so schlechte Idee, dachte Ed, wenn Eric mitkam.

Es war zehn vor elf, als Ed aus einer Bar Ecke 3rd Avenue und 60th Street trat, in der Greta und Eric bei ihrem Scotch mit Soda saßen. Das in Zeitungspapier eingeschlagene und mit zwei dicken Gummibändern verschnürte Geldbündel trug er unter dem linken Arm. In etwa einer Viertelstunde sollte er wieder bei Greta und Eric sein – und jetzt fand er die Aussicht, daß die beiden hier auf ihn warten würden, doch tröstlich. Langsam, aber nicht zu langsam, ging er eine Strecke ostwärts, überquerte die York Avenue und wandte sich dann nach Norden. Zwar erwartete er keine direkte Konfrontation, doch Psychopathen, dachte er, sind ja wohl unberechenbar. Gut, in seiner Vorstellung war der Erpresser klein und gedrungen, ein Mann in den Vierzigern, vielleicht auch schon fünfzig, ein feiger Schwächling. Er selbst war einsfünfundsiebzig groß, ziemlich kräftig – er mußte ein wenig auf seine Linie achten –, und während seines Studiums an der Columbia University hatte er ungefähr ein Jahr lang geboxt und Football gespielt, wiewohl beides ohne große Begeisterung. Ed atmete tief durch und straffte sich. Schon konnte er drüben, auf der anderen Seite der 61st Street, den Parkzaun sehen.

Vor ihm ging, die Hände in den Manteltaschen, eine schlanke Gestalt, ein junger Mann. Die Bäume am Straßenrand schirmten den Bürgersteig gegen die Straßenbeleuchtung ab. Ed erinnerte sich dunkel, daß hinter dem Zaun irgendein medizinisches Forschungszentrum untergebracht war. Verstohlen sah er sich um, und als ihm nichts Verdächtiges auffiel, begann er die Gitterstäbe abzuzählen. Dann klemmte er das Päckchen zwischen den elften und zwöllften (die fehlerhafte Schreibung hatte sich ihm eingeprägt) Gitterstab und schob es so lange zurecht, bis es nicht mehr vorstand und trotzdem sicher verankert war, also nicht auf der anderen Seite hinunterfallen konnte, sondern fest auf dem Betonsockel auflag.

Ed machte kehrt, und in dem Gefühl, daß er sich jetzt nicht umschauen dürfe, wenn er kein Spielverderber sein wollte, ging er in zügigem Tempo zurück zur 60th Street, wo er an der Ampel brav auf Grün wartete, ehe er die Fahrbahn überquerte. Lässig trat er ins rote Neonlicht der Bar.

Von rechts winkte Greta freudig aus einer Nische. Eric erhob sich halb und begrüßte ihn jovial.

»Nichts«, sagte Ed. Als er neben Eric Platz nahm, fühlte er sich auf einmal wie zerschlagen.

Greta packte ihn am Arm. »Du hast gar nichts gesehen? Niemanden?«

»Nein.« Ed seufzte und sah auf seine Armbanduhr. Fünf nach elf. »Jetzt könnte ich einen Scotch vertragen.«

»Einen doppelten!« rief Eric aufmunternd.

Einen einfachen, dachte Ed, besann sich dann aber, daß ein doppelter, mit Wasser verdünnt, länger reichen würde, und er mußte ja noch fast eine ganze Stunde herumbringen.

Eric und Greta unterhielten sich, aber Ed hörte kaum hin. Greta sprach so zuversichtlich von Lisas Rückkehr, daß Ed wußte, sie hatte entweder einen Schwips oder war übermäßig nervös. Auch Eric klang optimistisch, bemühte sich aber zugleich, sachlich zu argumentieren: »Bei Psychopathen weiß man nie. Übertriebener Optimismus wäre töricht. Was für eine Geschichte! Der helle Wahnsinn!«

Ja, dachte Ed, und Eric scheint sich dabei so gut zu unterhalten, als ob wir das Ganze nicht in Wirklichkeit, sondern nur vor dem Fernseher miterleben würden. Ed behielt die Wanduhr im Auge, die aber um 23 Uhr 23 stehengeblieben zu sein schien, weshalb er schließlich nicht mehr hinsah. Inzwischen hatte auch Greta ihren Drink mit Wasser verdünnt. Ed sah ihr an, daß sie fest daran glaubte, Lisa heute abend wiederzubekommen. Seit Mittwochabend war sie sehr gelassen und tapfer gewesen: Nicht ein einziges Mal war sie Lisas wegen sentimental geworden, hatte all ihre Ängste runtergeschluckt. Dabei hing sie genauso an dem Hund wie er. Aber vielleicht war der Erpresser ja eine halbwegs anständige Haut und würde dafür sorgen, daß Lisa wirklich zwei Minuten vor Mitternacht an dem bewußten Gitterstab auf ihn wartete. Ed wollte Schlag zwölf dort sein, auf keinen Fall vorher. Selbst wenn er den Erpresser zu sehen bekäme und der ihm persönlich die Leine übergäbe, würde Ed sich sein Gesicht nicht einprägen, um ihn später ans Messer liefern zu können. Nein, er wäre einfach nur glücklich, Lisa wiederzuhaben. Ed lachte mechanisch über einen Witz, den Eric Greta erzählte und den er, Ed, gar nicht richtig mitbekommen hatte.

»Wir behalten die Uhr schon im Auge.« Eric lächelte auf seine penibel verbindliche Art.

Die letzte Viertelstunde verging wie im Flug. Um sechs Minuten vor zwölf erhob sich Ed. »Bis gleich!« sagte er.

Gretas eben noch hoffnungsfrohes Gesicht wirkte jetzt angespannt. »Wann bist du zurück?« fragte sie.

»Spätestens zwanzig nach«, antwortete Ed, nun mindestens schon zum drittenmal. Sie hatten ausgemacht, daß er, falls Lisa nicht dasein sollte, nach zwanzig Minuten zurückkommen und ihnen Bescheid geben würde, bevor er noch einmal losziehen und weiter warten würde. Eric und Greta hatten ihn natürlich begleiten wollen, aber Ed hielt das für keine gute Idee, denn so unauffällig sie sich auch verhalten mochten – der Erpresser hätte sie dennoch bemerken und vorzeitig umkehren können.

Diesmal schritt Ed rascher aus. Erst auf der Ostseite der York Avenue verlangsamte er sein Tempo und spähte angestrengt in die Dunkelheit, in der Hoffnung, vor dem Zaun Lisas schwarze, vierbeinige Silhouette zu erkennen. Vielleicht war sie ganz allein und hielt bald in die eine, bald in die andere Richtung Ausschau nach jemandem, der kommen und sie losbinden würde. Aber es war viel zu dunkel, um wirklich etwas zu erkennen, und als Ed unter einer Laterne stehenblieb und auf die Uhr sah, da war es erst drei Minuten vor zwölf. Also blieb er zwischen 61st und 62nd Street stehen, stützte sich mit der Hand an einen Baumstamm und wartete. Wie leicht ihm das Warten jetzt fiel. Der Erpresser hätte sich ja nun ein Taxi leisten können, und vielleicht hatte er das auch getan, war aber weiter oben ausgestiegen und brachte Lisa zu Fuß zum Treffpunkt. Oder er hat die entgegengesetzte Route genommen, dachte Ed. Rasch wandte er sich um und spähte Richtung Zentrum. Aber auch dort war niemand zu sehen. Er schaute hinüber zur anderen Straßenseite, und sein Herz krampfte sich zusammen, als er dort einen angeleinten Hund entdeckte. Doch es war ein weißer von unbestimmter Rasse, den eine Frau ausführte. Wäre es nicht kurios, wenn der Erpresser eine Frau wäre?

Inzwischen war es fünf nach zwölf. Ed näherte sich der Stelle, wo er das Geldpäckchen deponiert hatte, und siehe, es war nicht mehr da. Großartig! Ed hielt straßauf, straßab nach einem Taxi Ausschau, das womöglich abbremste, um einen Mann mit Hund aussteigen zu lassen. Aber es kam keins.

Um achtzehn nach verließ er seinen Posten und eilte wie versprochen in die Bar zurück. Er hob die Hand und ging müde lächelnd zu Greta und Eric an den Tisch. Erst als er sich gesetzt hatte, sagte er: »Das Geld ist weg, aber der Hund ist noch nicht da – leider.«

»Ach, Eddie!« Greta sah all ihre Hoffnungen schwinden.

»Vielleicht hat er sich verspätet«, sagte Ed. »Ich geh natürlich gleich noch mal hin.«

»Trink erst einen Schnaps«, sagte Eric. »Oder vielleicht einen Kaffee.«

»Nein, danke.« Ed wollte keine Zeit verlieren. »Bis eins geb ich ihm noch«, sagte er und stand auf.

»Und dann wird’s zwei und dann drei«, klagte Greta.

»Wir kommen mit«, sagte Eric. »Wenn er Lisa wieder bringt …«

»Nein, Eric, ich geh besser allein. Um eins bin ich zurück, aber nun muß ich los.« Damit wandte Ed sich zur Tür.

Wieder war der Gehsteig vor dem Zaun menschenleer. Es war jetzt 12 Uhr 32. Ed versuchte ruhig zu bleiben. Schön, geben wir ihm bis eins. Vielleicht war er aufgehalten worden und hatte nicht gleich ein Taxi bekommen. Wenn der Kerl zum Beispiel in Greenwich Village wohnte und das Geld den ganzen weiten Weg dorthin schaffen mußte – oder aber in die entgegengesetzte Richtung zum Riverside Drive hin …

Um zehn vor eins wurde ihm klar, daß der Erpresser ihn reingelegt hatte. Seine Augen brannten vor Überanstrengung. Zwei vor eins. Dann war es ein Uhr, und Ed lief vor lauter Nervosität vor bis zur Ampel. Aber statt die Straße zu überqueren, machte er wieder kehrt. Er konnte sich einfach nicht losreißen. Als er um zehn nach eins Greta und Eric über die York Avenue auf sich zukommen sah, war er nicht überrascht.

»Immer noch nichts?« fragte Greta schon aus einiger Entfernung.

»Nein, nichts.«

Sie stöhnte auf. »Eddie, er hat uns reingelegt.«

»Ja, vielleicht«, sagte Ed.

»Wo war das Geld? Zeig’s mir«, sagte Eric.

Ed zählte aufs Geratewohl die Gitterstäbe ab und deutete auf die ungefähre Stelle.

»So ein Mistkerl! Eine Schweinerei! Tausend Dollar. Jetzt gehst du aber hoffentlich zur Polizei.«

Ed starrte immer noch in dunkle Fernen, bereit, Greta und Eric wegzuschicken, sobald Lisa irgendwo auftauchte. Die Gegenwart der beiden irritierte ihn mittlerweile.

»Eddie, wie lange willst du denn noch warten?« fragte Greta.

»Eine Zigarettenlänge«, sagte Ed. Es war seine letzte Zigarette. Er zündete sie an. Mit einemmal fühlte er sich müde und gereizt. »Ja, ich gehe zur Polizei, darauf kannst du dich verlassen.«

Doch als Eric und Greta sich nach einem Taxi umschauten, sagte er: »Hört mal, ich würde gern noch eine halbe Stunde warten.«

»Falls er sich verspätet hat, weiß er doch, wo er dich findet«, wandte Greta ein. »Er könnte uns jederzeit anrufen.«

Richtig. Ed gab sich geschlagen, und es erschien ihm wie eine Niederlage, wie die Kapitulation vor dem Tod – Lisas Tod –, als er hinter Greta und Eric ins Taxi stieg. Auf dem Heimweg setzten sie Eric vor seinem Apartmenthaus in der 79th Street ab.

Als sie in die Wohnung kamen, klingelte das Telefon, und Ed stürzte an den Apparat.

»Hallo Ed. Lilly hier. Hat’s geklappt?« fragte sie ungeduldig.

Ed atmete tief durch. »Nein … Ja.« (Ja, das Geld war abgeholt worden.)

»Ach, es tut mir so leid. Aber jetzt ist es eine Straftat! Eindeutig!«

»Soll ich dir Greta geben?«

Gern hätte Ed die Polizei gleich angerufen, damit das Revier einen Beamten in Zivil abstellte, der die York Avenue die ganze Nacht observieren würde. Aber er hatte Angst, daß er sich im Moment nicht würde verständlich machen können, so gereizt, verstört und übermüdet, wie er war. Lieber wollte er bis morgen früh warten.

3

Ed konnte nicht einschlafen, und Greta, der das, obwohl er ganz still gelegen hatte, nicht entging, empfahl ihm eine Schlaftablette. Doch er wollte nichts nehmen. Er sehnte sich danach, mit Greta in den Armen einzuschlafen, aber es ging nicht. Zu vieles stand ungeklärt im Raum. Greta tastete nach seiner Hand, drückte sie und hielt sie fest. Warum war er so aufgewühlt? Weil Lisa tot war. Und das Geld verloren. Nein, das war es nicht, den Verlust konnten sie verschmerzen. Es war das Böse, was ihn schreckte. Und die Leere in der Wohnung, seit Lisa fort war. Genau wie damals bei Margarets Tod: Vier Tage blieb sie verschwunden, und sie hatten all ihre Freunde durchtelefoniert. Dann war von der Polizei die Meldung gekommen, daß sie tot war, daß ihr Leichnam im Leichenschauhaus lag. Wie still es danach in der Wohnung gewesen war! Greta hatte Margarets Zimmer ausgeräumt, das Zimmer vis-à-vis vom Schlafzimmer, und sie hatte in allen Räumen die Möbel umgestellt, so daß man die Wohnung nicht wiedererkannte. Und trotzdem, bisweilen, wenn er an der offenen Tür von Margarets Zimmer vorbeiging (heute diente es als Lese- oder Gästezimmer, und neben zwei Goldfischbecken waren Gretas Malsachen und ihre Nähmaschine darin untergebracht), überfiel ihn der Schmerz über ihren Verlust immer noch so heftig, als sei sie erst gestern gestorben. Sie war im zweiten Studienjahr an der New York University gewesen. Ed hätte sie lieber am Barnard College gesehen, da er selber an der Columbia studiert hatte, aber die Mehrzahl ihrer High-School-Freunde gingen zur N.Y.U. Ed erinnerte sich, wie er unablässig auf das Geräusch ihres Schlüssels in der Wohnungstür gewartet hatte, darauf, daß sie energiegeladen, vor Neuigkeiten übersprudelnd oder einfach nur hungrig in den Flur stürmte. Und jetzt, so töricht das auch sein mochte, ging es ihm mit Lisa genauso. Er wartete darauf, daß sie ihm aus einem der Zimmer entgegenkam, ihn anschaute und ihm, halb knurrend, halb jaulend zu verstehen gab, daß es Zeit für ihren Auslauf sei. Lisas innere Uhr funktionierte besser als seine. Ihr Trinknapf stand noch in der Küche, und heute abend, vor der Lösegeldübergabe, hatte Ed, einem inneren Impuls gehorchend, das Wasser ausgewechselt, obgleich er das selber zwanghaft fand und es womöglich Unglück brachte. Aber er war schließlich nicht abergläubisch.

Irgendwann schlief er doch noch ein.

Am nächsten Morgen um Viertel nach acht erschien Ed mit den vier Drohbriefen samt Kuverts auf dem Polizeirevier in der 109th Street. Man verwies ihn an einen gewissen Captain MacGregor, dem er seine Geschichte erzählte und die Briefe vorlegte. Der Erpresser hatte sie nicht datiert, aber Ed hatte das bei den letzten beiden nachgeholt und dann auch die ersten zwei mit einem ungefähren Datum versehen. Sie verteilten sich über einen Zeitraum von fünfunddreißig Tagen.

MacGregor, ein hagerer Mann um die Fünfzig mit kurzgeschnittenem aschblonden Haar, stand hinter dem Schreibtisch und überflog die Briefe.

»Ich dachte mir, Sie haben noch mehr Anzeigen wegen solch anonymer Briefe«, sagte Ed. »In gleicher Handschrift.«

»Ich glaube eher nicht«, sagte MacGregor. »Aber wenn Sie bitte mitkommen wollen? Die betreffenden Karteien sind in einem anderen Büro.«

Ed folgte ihm in einen weitläufigen Raum, dessen Tür offenstand. An einem Schreibtisch saß ein stämmiger Polizist und telefonierte. Ringsum haufenweise Karteikästen. In einem angrenzenden kleineren Zimmer im hinteren Teil der Wache sah Ed einen Elektrokocher und darauf eine altmodische Kaffeemaschine aus Aluminium, vor der zwei junge Streifenpolizisten standen. MacGregor blätterte in einer Ecke in einem prallen grünen Aktenordner. Der Polizist am Telefon gab nur Zahlen und Buchstaben durch und sagte dazwischen höchstens mal »Okay«. Für einen Hund, dachte Ed, würde MacGregor sich vermutlich nicht allzusehr interessieren. Solange sie kein Kind entführten oder ein Haus in Brand steckten, waren anonyme Briefschreiber nur ein lästiges Ärgernis, nichts weiter. Ed hatte außerdem das Gefühl, daß MacGregor ihn für einen Trottel hielt, weil er das Geld rausgerückt hatte.

MacGregor kam mit einem Ordner zu ihm. »Diese Liste ist keineswegs vollständig. Betrifft nur unser Revier. Das Hauptarchiv ist in der Centre Street. Aber ich finde hier keine Schrift, die mit ihren Briefen identisch sein könnte. Das beste wird sein, wir fotokopieren Ihre Briefe und schicken die Originale zur Überprüfung in die Centre Street.«

Der Dicke am Schreibtisch hatte sein Telefonat beendet. »So was schon mal gesehen, Frank?« fragte MacGregor und legte ihm die Briefe vor.

Seufzend stemmte der andere die Hände auf den Tisch und überflog die Blätter. »Nein … Nee, nie gesehen. Jemand aus unserer Gegend?«

»Das wissen wir noch nicht. Sieht aber so aus. Der Herr hier, Mister …«

»Reynolds«, sagte Ed.

»… wohnt in der 106th Street. Die vier Briefe waren dorthin adressiert, der letzte mit einer Lösegeldforderung von tausend Dollar für einen Hund. Der seit Mittwochabend vermißt wird – stimmt doch, oder?«

»Ja.«

»Die tausend Dollar hat Mr. Reynolds gestern abend wie verlangt in Zehndollarscheinen am angegebenen Ort deponiert. Das Geld wurde abgeholt – aber der Hund blieb verschwunden.«

Bei der Nennung der Summe hob der dicke Beamte die Brauen und behielt sie oben. Auf dem Holzschildchen auf seinem Schreibtisch stand LT FRANK SANTINI. »Irgendwelche verdächtigen Anrufe?«

Ed verneinte.

»Gut, dann werden wir das mal überprüfen«, sagte Santini. »Wenn Sie uns noch Namen und Anschrift geben, Mr. Reynolds? Oder hast du die schon, Mac?«

MacGregor hatte sie nicht oder war sich jedenfalls nicht sicher, und so nahm Santini Eds Personalien auf. Ed gab ihm auch Adresse und Telefonnummer seines Verlags. »Sicher brauchen Sie noch eine Beschreibung des Hundes. Ein Zwergpudel, schwarz mit bernsteinfarbenen Augen, ein Weibchen – vier Jahre alt. Modeschur.«

»Was?«

»So heißt der Schnitt. Sie ist nämlich geschoren. Hört auf den Namen Lisa. L-i-s-a. Name und Steuernummer stehen auf ihrem Halsband.«

»Wann und wo haben Sie sie zuletzt gesehen?«

Das Telefon klingelte, und Santini nahm ab.

»Riverside Park, Nähe 106th Street, Mittwoch, vierzehnter Oktober, gegen neunzehn Uhr dreißig.«

MacGregor schrieb alles mit. Aber als er das Notizbuch zuklappte und wieder auf Santinis Schreibtisch legte, hatte Ed das Gefühl, Lisas Beschreibung habe sich zwischen den Buchseiten verloren. MacGregor konzentrierte sich jetzt ganz auf Santinis Telefonat und schaltete sich mit irgendwelchen dringlichen Anweisungen ein.

»Gut, und wo war der Streifenwagen?« fragte Santini. »Wir haben einen Streifenwagen geschickt … Das braucht ihr uns nicht zu erzählen!«

Die zwei jüngeren Polizisten hielten sich geduldig im Hintergrund und warteten scheinbar auf Instruktionen ihrer Vorgesetzten. Einer der beiden war noch blutjung und sah eher aus wie ein Student.

Als Santini sein Telefonat beendet hatte, sagte Ed, sowohl an ihn wie an MacGregor gewandt: »Ich hoffe, Sie finden bald eine Spur. Für mich ist die Hauptsache, daß ich meinen Hund lebend wiederkriege. Auf das Geld kommt es mir nicht an. Darf ich Sie im Laufe des Tages anrufen und mich nach dem Stand Ihrer Ermittlungen erkundigen?«

Santini sah zu MacGregor auf. Sein schmallippiges Krokodilslächeln war nicht unbedingt zynisch, aber auch nicht gerade freundlich.

MacGregor schien um eine Antwort verlegen. »Doch. Klar. Wir schicken gleich eine Anfrage rüber an die Centre Street und bitten um zügige Rückmeldung.«

MacGregor brachte Ed hinaus. Auf einer Bank im Eingangsbereich saß ein Betrunkener, der aussah, als sei er schon tagelang nicht mehr nüchtern gewesen – ein menschliches Wrack. Seine Wange blutete, die geschwollenen Lider waren halb geschlossen, und der Typ war offenbar so hinüber, daß man ihn nicht zu bewachen brauchte; jedenfalls war kein Posten in der Nähe. »Kein schöner Anblick, wie?« sagte MacGregor, der Eds Blick aufgefangen hatte. »Mitunter könnte man meinen, wir wären hier in der Bowery.«

Von der Treppe her wandte Ed sich noch einmal nach ihm um. »Glauben Sie, Sie können den Kerl ausfindig machen?« fragte er, bemüht, nicht aufdringlich zu wirken. »Wie stehen die Chancen? Ganz ehrlich, bitte.«

»Fifty-fifty, Mr. Reynolds. Um ehrlich zu sein, vielleicht auch schlechter. Mehr kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, aber Sie hören von uns.«

Auf dem Heimweg hatte Ed beständig MacGregors letzten Satz im Ohr. Mit ebendiesen Worten pflegten Personalchefs Stellungssuchende abzufertigen, und genauso vielversprechend hatten sie auch hier geklungen. Ed begann unwillkürlich, die Passanten daraufhin zu taxieren, ob ihn einer mit mehr als dem geistesabwesenden Blick streifte, mit dem die New Yorker normalerweise aneinander vorbeieilten. Niemand kam ihm verdächtig vor, und doch: In einem dieser Gebäude mit den vielen Fenstern, hinter denen Menschen stritten, lachten, miteinander schliefen, aßen oder um jemanden bangten, der sich verspätet hatte – hinter einem dieser Fenster hauste der Erpresser. Es konnte nur jemand hier aus der Gegend sein. Ein Gedanke, der Ed sogar am hellichten Tag Angst einjagte; er fühlte sich schutzlos, ohnmächtig und bedroht. Der Entführer wußte, wer er war, er dagegen kannte seinen Gegner nicht. Von den zwei, drei Männern, die eben jetzt, scheinbar achtlos, an ihm vorübergingen, mochte einer der Kidnapper sein, der sich heimlich ins Fäustchen lachte, wenn er ihn so sah – allein, ohne seinen Hund.

An diesem Samstagmorgen – es war noch vor neun – schien wieder die Sonne. Womit könnte er Greta aufheitern? Vielleicht mit einem Mokkakringel aus der guten Konditorei am Broadway, einem mehr oder minder koscheren Betrieb. Er wandte sich Richtung Broadway. Zwar warf er weiterhin verstohlene Blicke auf die Passanten und überlegte, ob einer von ihnen der Erpresser sei, aber seine Miene wirkte jetzt zuversichtlich, ja, fast heiter. Schließlich hatte er den Fall der Polizei übergeben.

Das blonde Mädchen hinter der Theke kannte ihn und Greta und begrüßte Ed mit strahlendem Lächeln. »Morgen, Mr. Reynolds. Schon so früh auf den Beinen? Und wie geht’s Ihrer Frau?«

»Danke, gut«, sagte Ed und lächelte zurück. »Ich hätte gern einen von Ihren … einen Mokkakringel, bitte.« Im Laden duftete es nach backfrischen Butterplätzchen, nach Zimt und Baba au rhum.

Das Mädchen langte – in jeder Hand ein Stück Wachspapier – nach einem Mokkakringel, hielt dann aber inne. »Ach, ich hab das von Lisa gehört! Hat sich schon was getan?«

»Nein. Aber ich komme grade von der Polizei«, sagte Ed, immer noch lächelnd. »Wir sind optimistisch. Ich nehme auch noch zwei Croissants.«

In dem Tabakladen ein paar Häuser weiter kaufte er drei Päckchen Zigaretten, für den Fall, daß weder er noch Greta heute zum gewohnten Wochenendeinkauf in den Supermarkt kommen würden.

»Ah, Mr. Reynolds, eben höre ich von Mark, daß Ihr Hund verschwunden ist«, sagte der Tabakhändler, ein schmächtiger Ire um die Sechzig.

»Ja, seit Mittwochabend. Ich hab’s der Polizei gemeldet. Aber es wäre nett, wenn auch Sie die Augen offenhielten.«

»Klar doch, Mr. Reynolds!«

Ed verließ das Geschäft in dem Gefühl, hier im Viertel unter Freunden zu sein – selbst wenn der Erpresser auch hier wohnte.

»So, jetzt werden wir erst mal schön gemütlich frühstücken«, sagte Ed, als er heimkam.

Greta trug eine schwarze Hose, flache rote Sandalen, eine bunt geblümte Bluse. »Gibt’s was Neues?«

»Nein, leider nicht. Aber ich hab auf der Polizei alles zu Protokoll gegeben.« Ed schwenkte die verschnürte Kuchenschachtel. »Was Süßes.« Er trat in die Küche. »Also ich könnte noch einen guten Kaffee vertragen.«

»Und was hat die Polizei gesagt?«

Ed zündete den Gasring unter der großen Glaskanne an. »Ich habe mit zwei Beamten gesprochen, ihnen unsere Personalien angegeben und so weiter und auch erwähnt, daß du die meiste Zeit zu Hause zu erreichen bist. Und ich habe ihnen die Briefe dagelassen.«

»Aber kennt die Polizei diesen Kerl?«

»Nein, unser Revier zumindest nicht. Aber sie lassen die Briefe in ihrer Zentralkartei in der Centre Street überprüfen. Ich soll heute noch mal anrufen.« Er legte Greta den Arm um die Schultern und küßte sie auf die Wange. »Sicher, viel ist das nicht, mein Schatz, aber was könnte ich im Moment sonst noch tun?« Soll ich mich etwa verkleiden, dachte er, mir einen falschen Bart ankleben und heimlich in der Nachbarschaft nach jemandem Ausschau halten, der womöglich unser Haus bespitzelt? »Komm, mach die Schachtel auf. Den Mokkakringel schieben wir rasch noch mal in den Ofen.«

Greta, die im Durchgang zur Küche gelehnt hatte, stieß sich mit der Schulter vom Türrahmen ab. »Übrigens, Peter will dich sprechen. Er hat vor ein paar Minuten angerufen.«

»So früh schon? Oje.« Peter Cole, ein strebsamer junger Lektor von C. & D., der sich auch am Wochenende Manuskripte zum Redigieren mit nach Hause nahm, rief fast jeden Samstag oder Sonntag an, um irgendeine – nicht immer besonders wichtige – Frage zu erörtern. Ed fiel ein, daß er dieses Wochenende ja selber das Manuskript einer Biographie lesen mußte. »Und jetzt wartet er wohl auf meinen Rückruf?«

»Weiß nicht. Entschuldige, Liebling, aber ich hab’s vergessen.« Zerstreut rückte Greta den Wasserkessel über der Gasflamme zurecht.

Den Kaffee tranken sie in der Eßecke des L-förmigen Wohnzimmers, dessen Fenster zur Straße hinausgingen. Ed konnte von seinem Platz aus den Hudson River überblicken und ein Stück des langgestreckten Grünzugs an seinem Ufer. Ob der Erpresser jetzt dort unten im Riverside Park spazierenging? Oder trieb er sich bei dem Supermarkt am Broadway herum, weil er wußte, daß er und Greta oder zumindest einer von ihnen jeden Samstag gegen elf dort einzukaufen pflegten? Oft zusammen mit Lisa, die dann draußen angebunden wurde.

Greta stützte den Kopf in die Hand. »Ach, Eddie, ich verliere alle Hoffnung.«

»Ich weiß, Liebling. Aber ich rufe gleich noch mal an – also bei der Polizei. Und wenn sie auf dem Revier nicht weiterwissen, dann geh ich persönlich in die Centre Street.«

»Jetzt sind’s fast drei Tage. Ob sie wenigstens genug zu fressen kriegt?«

Ed war froh, daß Greta offenbar fest darauf vertraute, Lisa sei noch am Leben. »Mach dir darüber keine Gedanken. Sie ist doch kerngesund.«

Greta legte ihre Zigarette weg und bedeckte die Augen mit den Fingerspitzen. »Wenn sie tot ist, Eddie«, sagte sie mit tränenerstickter Stimme, »dann weiß ich nicht, was ich tue.«

Ed kniete neben ihr nieder. ›Dann schaffen wir uns auf der Stelle einen neuen Hund an.‹ Der Satz lag ihm auf der Zunge, aber so etwas durfte er jetzt nicht sagen, denn es hätte sich angehört, als sei Lisa tatsächlich schon verloren.

»Sie ist ein richtiger Goldschatz. So einen Hund gibt’s bestimmt kein zweites Mal.«

Das hörten sie auch oft von ihren Freunden. Nicht einmal als kleiner Welpe hatte Lisa Schuhe und Pantoffeln angeknabbert, sondern immer nur brav – und mit wahrer Begeisterung – auf den albernen Beißknochen herumgekaut, die Tierhandlungen für zahnende junge Hunde anboten. »Ja, sie ist einmalig!« Ed lachte. »Und ich hänge genauso an ihr wie du, Liebling. Aber nun wisch dir die Tränen ab und laß uns einkaufen gehen. Hast du die Liste fertig? Und hinterher …« Wieder fiel ihm die Biographie ein, die er dieses Wochenende lesen mußte, ein ziemlicher Wälzer. Ach, notfalls würde er eben die Nacht durcharbeiten. »Wie wär’s, wenn wir heute nachmittag ins Kino gingen? Oder möchtest du lieber in die Abendvorstellung? Wie hieß noch mal der Film, den wir uns anschauen wollten? Catamaran, oder? Ich guck rasch mal nach den Anfangszeiten.«

Greta rappelte sich langsam auf und stellte, auch wenn sie immer noch sehr traurig dreinblickte, in Gedanken wohl schon den Küchenzettel zusammen. Normalerweise gab es sonntags zwischen zwei und drei ein festliches Mittagessen und dafür abends nur noch eine Kleinigkeit. »Ich denke, ich mache schon mal den Sauerbraten für morgen … dann kann er über Nacht in der Marinade liegen.«

Sie gingen gemeinsam zum Einkaufen. Ed schaffte erst noch zwei Kissenbezüge mit schmutziger Wäsche in den Waschsalon am Broadway, dann traf er Greta im Supermarkt und reihte sich mit dem fast vollen Einkaufswagen in die Kassenschlange ein, während sie noch zwischen den Regalen hin- und herlief, auf der Suche nach kleinen Delikatessen wie einer Dose Krabben oder einer Pâté. Sicher hätte man sich das Einkaufen ebenso wie andere Haushaltspflichten einfacher machen können, und Männer in seiner Position traf man eigentlich nicht im Supermarkt, aber Ed und Greta waren von Anfang an zusammen einkaufen gegangen, und Ed fand immer noch Gefallen an diesem alten Ritual. Die Metzgerei, aus der sie ihr Fleisch bezogen, lag gleich gegenüber auf der anderen Seite des Broadways. Wenn sie nachher aus dem Supermarkt kamen, wollte Ed nicht daran denken, wie freudig Lisa sie sonst immer draußen begrüßt hatte. Ein Hund war schließlich nicht alles im Leben. Nur war Lisa für sie beide offenbar zu einer Art Ersatzkind geworden.

»Weiter, weiter!« drängte der Kassierer, weil Ed, als er an der Reihe war, seinen Wagen nicht rasch genug aufs Laufband entlud. Ed, der noch auf Greta gewartet hatte, war erleichtert, als er sie kommen sah. Sie hatte eine Ananas in der Hand und lächelte ihn an, als wollte sie sagen: »Verschwenderisch, ich weiß, aber mir war eben danach.« Unbekümmert um den Protest einer Frau hinter ihnen, die sich über die Verzögerung aufregte, zwängte Greta sich neben Ed in die Schlange.

Nachmittags um fünf rief Ed auf dem Polizeirevier an. Der Mann am anderen Ende bestätigte, daß die anonymen Briefe an die Centre Street weitergeleitet worden seien. Ein Bescheid von dort liege allerdings noch nicht vor.

»Spreche ich mit Captain MacGregor?«

»Nein, der ist nicht mehr im Dienst.«

»Wann kriegen Sie denn Bescheid?«

Der Mann seufzte vernehmlich. »Da fragen Sie mich zuviel, Sir.«

»Und wenn ich selbst in der Centre Street anrufe?«

»Ach nein, das haben die nicht so gern … Sie wüßten ja auch gar nicht, wer da zuständig ist. Nicht mal ich weiß das.«

»Wann kriege ich denn dann Bescheid? Morgen?«

Sonntags, so gab man ihm zu verstehen, sei die Zentralkartei nicht voll besetzt und deshalb … Er würde sich also bis Montag gedulden müssen. Dieses tatenlose Warten ging Ed besonders gegen den Strich.

»Hören Sie, es geht nicht nur um die Briefe. Man hat mir meinen Hund gestohlen. Aber das habe ich Captain MacGregor schon alles erklärt – ihm und einem gewissen Santini.«

»Ah so, ja.« Die Stimme klang ebenso teilnahmslos wie uninformiert.

»Daher mein Drängen, verstehen Sie. Der Erpresser hat meinen Hund, und ich will nicht, daß er ihn tötet. Wer der Kerl ist, das kümmert mich einen Dreck, ich will wirklich nur meinen Hund wiederhaben.«

»Ja, verstehe, aber …«

»Könnten Sie nicht doch heute abend noch etwas in Erfahrung bringen?« fragte Ed höflich, aber bestimmt. »Sagen wir, ich rufe Sie gegen zehn noch mal an?« Ed wünschte, er hätte dem Mann Geld anbieten können, damit er den Fall vorantrieb, aber das wäre wohl nicht angegangen. »Wollen Sie so gut sein und jetzt gleich noch mal in der Centre Street nachfragen?«

»Okay.« Vertrauenswürdig hörte sich das nicht an.

»Gut, dann also bis heute abend.«

Ed und Greta gingen in die Halb-Sieben-Uhr-Vorstellung eines Kinos an der West 57th Street. Catamaran war ein Abenteuerfilm – Südseeromantik, exotische Inselwelt, Gefahren, siegreicher Triumph des Helden über launische Naturgewalten. Ed fand sich während längerer Passagen wohltuend von sich und seinen Ängsten abgelenkt. Vielleicht ging es Greta ebenso. Nach dem Kino aßen sie ausgezeichnete Hamburger in einem nahe gelegenen Steakhouse, tranken Rotwein dazu und waren kurz vor zehn wieder zu Hause.

Ed rief auf dem Revier an und sagte, er melde sich, wie vereinbart, wegen seines vermißten Hundes und der anonymen Briefe. Wieder hatte er eine fremde Stimme am anderen Ende der Leitung und mußte alles von vorn erklären.

»Von der Centre Street haben wir nichts bekommen …«

Ed hätte am liebsten den Hörer aufgeknallt, aber er blieb höflich und wechselte noch ein paar nichtssagende Floskeln mit dem Mann. Irgendwie reute es ihn, daß er der Polizei die verdammten Briefe überlassen hatte. Mit denen hatte er immerhin noch etwas in der Hand. Oder verlor er jetzt schon den Verstand?

»Und?« fragte Greta.

»Nichts, und ich versuch’s morgen noch mal. Jetzt setz ich mich besser wieder an diese Biographie.«

»Wird es sehr spät werden? Möchtest du einen Kaffee?«

Er schwankte zwischen Kaffee und einem Drink. Lieber Kaffee. Oder vielleicht beides. Oder würde ein Kaffee ihn die ganze Nacht wach halten? »Und du? Magst du noch einen Kaffee?«

Greta war eigentlich immer für Kaffee zu haben. Sie trank ihn stark und hatte trotzdem so gut wie nie Schlafprobleme. Ein Wunder, solche Nerven. »Doch, ja, ich will nämlich noch ein Weilchen nähen.«

»Gut, dann Kaffee.« Ed ließ sich lächelnd aufs Sofa fallen und nahm das broschierte Manuskript vom Couchtisch.