10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Ein aufwühlender Roman, der lange nachhallt.«

Deutschlandfunk Kultur

Für Katrin und Hans wird der Alptraum aller Eltern wahr: Nach der Geburt verlieren sie noch im Krankenhaus unweit von Leipzig ihr erstes Kind – und kurz darauf auch sich als Paar. Denn Katrin quälen Zweifel an der Darstellung der Ärzte, Zweifel, von denen Hans nichts wissen will. Erst Jahre später wird ihm klar, dass sie mit ihren Befürchtungen womöglich recht hatte. Bei seinen Recherchen, die Hans tief in die Geschichte der DDR führen, stößt er auf Ungereimtheiten und eine Mauer des Schweigens.

Matthias Jügler zeichnet das bewegende Porträt eines traumatischen Verlustes, erzählt von folgenschweren Zweifeln, von der Kraft des Neubeginns und heilsamen Erlebnissen in der Natur. Ein ergreifender Familienroman über ein dunkles Kapitel ostdeutscher Geschichte.

»Wahrhaftig und voller Hoffnung.« Anne Rabe

»Feinfühlig und zugleich kraftvoll erzählt Matthias Jügler in diesem spannenden Roman davon, dass die Vergangenheit nie vorbei ist.« Julia Schoch

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Wenn ein Versäumnis das ganze Leben prägt

Für Katrin und Hans wird der Albtraum aller Eltern wahr: Nach der Geburt verlieren sie noch im Krankenhaus unweit von Halle ihr erstes Kind – und kurz darauf auch sich als Paar. Denn Katrin quälen Zweifel an der Darstellung der Ärzte, Zweifel, von denen Hans nichts wissen will. Als Katrin Jahre später stirbt, wird klar, dass sie mit ihren Befürchtungen womöglich recht hatte. Bei seinen Recherchen, die ihn tief in die Geschichte der DDR führen, stößt Hans auf Ungereimtheiten und eine Mauer des Schweigens. Klären kann er all seine Fragen in Zusammenhang mit dem Tod des Säuglings nicht, doch der Gedanke daran, in einem entscheidenden Moment seines Lebens versagt, etwas versäumt, einen Fehler begangen zu haben, lässt ihn künftig nicht mehr los. Da klingelt eines Tages das Telefon, und sein Sohn ist am Apparat. Aufgewachsen in einer Adoptivfamilie, unterscheidet sich seine Vorstellung von der Vergangenheit grundlegend von dem, was Hans ihm erzählt. Wird sich die Kluft, die das Leben in einem Unrechtsstaat und vierzig fehlende gemeinsame Jahre gerissen haben, wieder schließen lassen?

Matthias Jügler zeichnet das bewegende Porträt eines traumatischen Verlustes, erzählt von folgenschweren Zweifeln, von der Kraft des Neubeginns und dem heilsamen Erleben der Natur. Ein feinsinniger Familienroman über ein dunkles Kapitel ostdeutscher Geschichte.

Matthias Jügler, geboren 1984 in Halle/Saale, studierte Skandinavistik und Kunstgeschichte in Greifswald sowie Oslo und Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Sowohl für seinen Debütroman »Raubfischen« (2015) als auch für seinen Roman »Die Verlassenen« (2021) wurde er mehrfach ausgezeichnet, 2022 erhielt er den Klopstock-Preis für Literatur des Landes Sachsen-Anhalt. 2023 war Jügler Stadtschreiber von Halle. Er lebt in Leipzig, wo er auch als freier Lektor arbeitet.

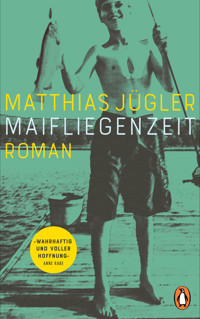

Matthias Jügler

Maifliegenzeit

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2024 Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka

Umschlagabbildung: © DEEPOL by plainpicture / Jon Feingersh

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-641-30610-6V001

www.penguin-verlag.de

I

1

Wo die Ungewissheit endet, sagte mein Vater vor langer Zeit einmal, beginnt das Träumen. Wir saßen am Ufer der Unstrut, während er diesen Satz vor sich hin murmelte, im Schatten einer Silberweide, mit Blick auf die Weinberge, die, darin waren wir uns einig, jene Landschaft, in der wir lebten, zu etwas Besonderem machten. Er hatte diesen Satz leise und in sich gekehrt gesagt, als spräche er zu sich selbst. Das Wasser, auf das wir blickten, war so trüb und undurchsichtig wie das Verhalten der Fische, die er fangen wollte: golden schimmernde Rotfedern, dickbäuchige Karpfen oder dürre Hechte, auf die Vater manchmal mit selbst gebauten Löffelblinkern angelte.

An diesem Tag hatte er es auf Karpfen abgesehen. Ich interessierte mich damals noch nicht sonderlich für das Fischen und begleitete meinen Vater nur selten, obwohl er mich beharrlich dazu einlud, wenn er sein Angelzeug packte. Vater wusste nie, ob sie in Fresslaune waren, die Karpfen, ob sie sich täuschen lassen würden von seinem zuckersüßen Teig, den zumindest er für unwiderstehlich hielt, und ob wir überhaupt an der richtigen Stelle waren. Denn nur weil er in dieser Außenkurve, in der seichten Kehrströmung, vor einiger Zeit etwas gefangen hatte, ließ sich dieser Erfolg nicht zwangsläufig wiederholen.

Wo die Ungewissheit endet, beginnt das Träumen. Damals verstand ich nicht, was er mir mit diesem Satz sagen wollte. Und vielleicht verstand auch er es nicht. Aber es klang gut und richtig in diesem Moment und hatte zweifelsohne etwas mit diesem schwer zu fassenden Gefühl zu tun, das er empfand, wenn er am Wasser saß und darauf wartete, dass ein Fisch seinen Köder nahm – davon hatte er oft erzählt. Also gab ich mich zufrieden damit.

Irgendwann biss dann tatsächlich ein Karpfen. Kaum dass er im Kescher lag, stürzte ich mich mit kindlichem Überschwang auf ihn. Der Karpfen war gewaltig, wohl zwischen siebzig und achtzig Zentimeter groß und vielleicht fünfzehn Kilogramm schwer. Mein Vater schätzte ihn später, als wir meiner Mutter davon erzählten, auf zwölf Jahre, wir waren also gleich alt, der Karpfen und ich. Wie er im Kescher vor mir lag, das Maul öffnend und wieder schließend, mit starrem Blick, bemerkte ich eine Reihe von großen Schuppen, die waagerecht vom Kopf bis zur Schwanzflosse verlief. Ich habe in meinem Leben viele Karpfen gefangen, aber dies war das einzige Mal, dass ich einen Zeilenkarpfen zu Gesicht bekam. Seine makellose Haut erinnerte mich an Vaters Lederschuhe, sie schimmerte bronzefarben in der Sonne. Ich wusste, jedenfalls in der Theorie, dass diese Fische eine enorme Kraft besaßen. Wie kräftig sie wirklich waren, begriff ich erst, als ich den nassen, schleimigen und furchtbar schweren Fisch aus dem Keschernetz hieven wollte, um ihn meinem Vater zu überreichen, der schon den Hammerstiel in seinem Armeerucksack suchte. Damit würde er dem Karpfen einmal kräftig auf den Kopf schlagen, um ihn zu betäuben. Anschließend würde er mit der scharfen Klinge seines Messers in sein Herz stechen, das sich am Ende der Kiemendeckel befindet und das so groß ist wie eine Weintraube. Es würde sofort aufhören zu schlagen. Den Karpfen wollten wir räuchern, bei uns im Hof, wie wir es immer machten, wenn er einen fing. Aber dazu kam es nicht. Der Karpfen zappelte, schlug mit Kopf und Schwanzflosse auf das vertrocknete Gras, die Kiemen auf- und zudrückend, und entglitt schließlich meinen Kinderhänden. Ehe ich mich versah, rutschte er die steile Böschung nach unten, über Vogelknöterich und Weißklee, und landete schließlich im knietiefen Wasser, wo er, nachdem er sich einen Augenblick besonnen hatte, und noch bevor mein Vater den Kescher wieder ins Wasser stoßen konnte, mit der Schwanzflosse schlagend in der Tiefe verschwand.

Kurz bevor meine Mutter starb, saß ich mit meinen Schwestern an ihrem Bett. Ute und Marion waren schon verheiratet, ich hatte mich gerade erst mit Katrin verlobt. Mutter war seit Monaten krank. Sie sah uns der Reihe nach an und sagte schließlich, auf die ihr ganz eigene Art, in einem sanften Ton und fast flüsternd, sie habe vor langer Zeit, als wir drei noch nicht einmal zur Schule gingen, einen einzigen Wunsch gehabt: dass aus uns Kindern Erwachsene werden, die ihren Platz in der Welt beanspruchen. Genau so sagte sie es – und lächelte dabei.

Als meine Mutter starb, konnte sie auf ein langes Leben zurückblicken. Meiner Frau blieb dieses Glück verwehrt. Meinem Sohn ebenso. Jedenfalls dachte ich das bis vor einem Jahr – und spätestens hier fängt es an, kompliziert zu werden.

Lange Zeit habe ich versucht, die Gedanken, mein Kind und Katrin betreffend, zu unterdrücken. Ich wusste mir nicht anders zu helfen – und es fühlte sich, wenn schon nicht gut, dann doch zumindest in Ordnung an. Heute weiß ich, dass der Versuch, die Ereignisse der Vergangenheit unter den Teppich zu kehren, um das führen zu können, was man ein normales Leben nennt, von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.

Viele Jahre nachdem mir der große Zeilenkarpfen wieder ins Wasser gerutscht war – ich hatte gerade meinen Schulabschluss gemacht und würde bald in ein Studentenwohnheim nach Jena ziehen –, gestand ich meinem Vater bei einem Bier in unserer Küche, dass ich eventuell etwas nachgeholfen hätte, damals, weil er mir leidtat, dieser große, stattliche Fisch in all seiner Pracht und Schönheit. Ich hätte einfach nicht gewollt, dass er sterben musste, nur weil wir an diesem Tag aus heiterem Himmel beschlossen hatten, Heißhunger auf geräucherten Karpfen zu haben. Mein Vater hörte mir aufmerksam zu, während ich ihm meine Beichte vortrug, mit zusammengekniffenen Augen, nachdenklich blickend, so, als würde ich einen komplizierten Vortrag halten. Nachdem ich fertig war, trank ich einen großen Schluck Bier und blickte ihn unsicher an, weil ich nicht wusste, wie er reagieren würde. Plötzlich musste er laut lachen, und obwohl sich währenddessen tiefe Falten auf seinem Gesicht abzeichneten und mir sein krummer Rücken auffiel, der vom Rheuma kam, sah er wesentlich jünger aus: »Denkst du, das habe ich nicht gemerkt?«

Karpfen können, vorausgesetzt, sie bleiben von Krankheit, Raubfischen, gefräßigen Kormoranen und Anglern verschont, problemlos fünfzig Jahre alt werden. Im Gegensatz zu uns Menschen werden sie im Alter immer schöner, ihre Haut, mal bronze-, mal kupferfarben, je nach Licht, nimmt einen satteren, tieferen Ton an. Mit jedem Jahr, das verstreicht, werden sie scheuer, fressen weniger, und irgendwann, wenn sie merken, dass es bald zu Ende geht, verlassen sie ihren Trupp, dem sie bis dahin verbunden waren, werden zu Einzelgängern und sterben schließlich an einem geschützten Ort, zwischen den Stängeln der Seerosen oder im Schatten eines moosbewachsenen Baumstammes, der einmal hier ins Wasser kippte. Dieser Tod, könnte man sagen, war nicht umsonst. Der leblose Karpfenkörper dient nun Raubfischen wie Aal und Wels als Futter.

Mein Sohn starb nur wenige Stunden nach seiner Geburt. Sein Tod war nichts anderes als eine dunkle Laune der Natur, das glaubte ich damals jedenfalls zu wissen. Aber manchmal erkennt man die wahren Umrisse der Dinge erst im Laufe der Zeit, ob man will oder nicht.

2

An einem Sonntag vor ziemlich genau einem Jahr geschah etwas Merkwürdiges. Ich war ein paar Stunden am Fluss gewesen und betrat am späten Nachmittag das Haus, in dem ich mit Anne lebe und in dem schon meine Eltern und deren Eltern gewohnt haben.

Anne und ich haben nicht vor zu heiraten. Die Vorstellung, in unserem Alter – ich bin fünfundsechzig, Anne ist zweiundsechzig – noch einmal vor einem Altar zu stehen, amüsiert uns.

An Tagen, die ich in meinem Keller verbringe, wo ich Blinker aus alten Löffeln bastele, die ich auf Flohmärkten in der Umgebung kaufe, so wie mein Vater es gemacht hat, und Posen aus teurem Balsaholz fräse, um sie dann aufwendig zu lackieren, lässt Anne mich in Ruhe, so als hätte ich darum gebeten. Wenn sie mittags noch immer im Bett liegt, was manchmal vorkommt, weiß ich, dass sie dort bis zum Abend bleiben wird. Ich stelle ihr dann wortlos einen Teller mit Suppe auf das Tischchen neben ihrem Bett, und wenn ich später noch einmal leise die Tür öffne, um zu sehen, ob sie schläft, ist der Teller meist leer.

An jenem Sonntag im Mai legte ich meinen schlammigen Angelrucksack auf den Dielen ab, was Anne, wie ich wusste, nicht gefallen würde, weil es gegen unsere Abmachung war, dass ich die Angelausrüstung und damit all den Dreck ausschließlich im Keller aufbewahre. Anschließend zog ich mir die Schuhe aus, schlüpfte aus meiner Regenhose, die tropfnass war, und hängte sie zusammen mit der ebenfalls nassen Regenjacke an den Haken. Dass ich den Rucksack mit nach oben genommen hatte, würde in Annes Augen wie eine Provokation wirken und für eine kleine, harmlose Auseinandersetzung sorgen. Aber einer der Lederriemen des Rucksacks war gerissen, ich wollte ihn abends gegen einen anderen tauschen und würde also nähen müssen. Deshalb hatte ich ihn mit nach oben gebracht, aber das würde ich Anne nicht erzählen. Manchmal machte es mir regelrecht Spaß, sie zu reizen oder zu überprüfen, wie weit ich es treiben konnte.

Sie trat aus dem Wohnzimmer, ging auf mich und den Rucksack zu, aber anstatt ihn kritisch in Augenschein zu nehmen, umarmte sie mich, etwas fester als gewöhnlich, und sah mich danach an, eindringlich und besorgt, wie mir schien. Der Rucksack und der Schlamm, das alles war ihr gar nicht aufgefallen. Etwas an der Art, wie sie mich anblickte, irritierte mich. Es vergingen ein paar Sekunden, in denen wir einfach nur im Flur standen, starr und stumm, als wären wir das Bild, das jemand von dieser Szene gemalt hätte.

Dann, mit einem Mal, wich sie meinem Blick aus, so als sei etwas passiert, und das war es ja auch, nur wusste ich das noch nicht.

Es hatte eine Weile gedauert, bis sie mich wieder ansehen konnte, vielleicht, aber das werde ich sie nie fragen, hatte sie überlegt, mir einfach zu verschweigen, was geschehen war, weil sie wusste, dass es alles, woran ich seit jeher glaubte, ins Wanken bringen würde. Kurz bevor ich die Geduld verlor, fiel mir auf, dass sie einen Zettel in ihrer Hand hielt.

»Daniel hat angerufen«, sagte sie, mit trockener und brüchiger Stimme.

Daniel, mein einziges Kind, das seit vierzig Jahren tot ist.

»Was sagst du?«, fragte ich, viel zu laut, wie ich sofort begriff.

Offensichtlich hatte ich sie falsch verstanden. Aber sie sagte es noch einmal: »Daniel hat angerufen.«

Sie sagte das in einem Ton, der sowohl feierlich als auch besorgt klang, als wüsste sie nicht, wie ich reagieren würde, und so, als fürchte sie sich gewissermaßen auch davor, was diese drei Worte auslösen würden.

Sie hielt mir den Zettel entgegen, auf dem eine Telefonnummer stand. Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Zettel betrachtete, aber ich fühlte mich außerstande, etwas anderes zu tun, als auf diese Zahlen zu blicken. Sie kamen mir vor wie ein langes, lateinisches Wort, das ich mir Silbe für Silbe erschließen musste – nur um es dann am Ende doch nicht zu verstehen.

»Du sollst zurückrufen«, sagte Anne. Ihre Stimme hatte nun wieder beinahe ihren natürlichen, weichen und gleichmäßigen Klang.

Dann kehrte sie mir den Rücken zu, ging an der Kommode vorbei, an dem Wandkalender mit Bildern ihrer Patentochter, die uns nur selten besuchte, und jeden Schritt machte sie betont langsam, sie lief wie in Zeitlupe, gemächlich, tastend, bereit dazu, sofort umzukehren und zu tun, was immer sie tun müsste, je nachdem, wie meine Reaktion ausfiel.

Irgendwann war sie im Wohnzimmer verschwunden. Ich hörte, dass sie den Fernseher ausschaltete. Vermutlich saß sie jetzt auf dem Sofa, sah aus dem Fenster, mit Blick auf die Weinberge im Süden, die Unstrut, deren in der Sonne glitzerndes Wasser man hinter dem schmalen Streifen Bäume erahnen konnte, und wartete.

3

Anfang Mai, wenn die meisten Angler das Ende der Hecht-Schonzeit feiern, indem sie Blinker und Wobbler in den Fluss werfen, sitze ich für gewöhnlich ein paar Nachmittage lang an einem träge fließenden Seitenarm der Unstrut unweit von Memleben und beobachte die Brassen beim Laichen. Die großen und schweren Männchen stürzen sich auf die Weibchen, um sich auf eine halsbrecherische Art an ihnen zu reiben. Die halbe Stunde Fahrt, die ich benötige, um an diesem Schauspiel teilhaben zu können, nehme ich gerne in Kauf. Die Brassen suchen diesen flachen und verkrauteten Bereich des Flusses mit einer Verlässlichkeit auf, die mich jedes Mal aufs Neue überrascht. Sämtliche Männchen haben Laichausschlag, weiße, reiskorngroße Wucherungen auf der Stirn, die man für eine Pilzerkrankung halten könnte. Eines dieser Männchen habe ich drei oder vier Jahre in Folge in diesem Seitenarm gesehen. Es war leicht zu erkennen: Die Rückenflosse fehlte, und die rechte Flanke war gezeichnet von einer fast senkrecht verlaufenden Vernarbung, die vermutlich von einem Kormoranangriff stammte. Irgendwann jedoch kehrte das Männchen nicht mehr zurück an diesen Ort. Vermutlich hatte es den Winter nicht überlebt, war einem großen Raubfisch zum Opfer gefallen, oder es laicht nun einfach woanders. Ich bin versucht, an Letzteres zu glauben.

Meist sind es zehn oder elf Brassen, die sich in dieser kleinen Altarmbucht einfinden. Ich kenne kaum einen Fisch, dessen Körper solch eigenwillige Formen annimmt: Die Brasse ist auffallend schlank und schmal, als habe sich eine Flunder vom Grund erhoben und in die Senkrechte begeben. Ihr Rücken schießt in die Höhe, und es braucht nicht viel, um auf den Gedanken zu kommen, eine Brasse leide, kaum dass sie auf der Welt ist, an einem ausgeprägten Buckel. Es gibt Fische, die buhlen um Aufmerksamkeit, die prahlen mit ihrer Schönheit – die rotflossige und golden glänzende Rotfeder zum Beispiel, oder die Äsche, die ihre große, fahnenartige Rückenflosse stolz wie einen Irokesenschnitt trägt und deren purpurnes Strahlen, hat man es erst einmal gesehen, einem einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Brassen hingegen halten sich in diesen Dingen bedeckt – ihre Flossen sind grau, und ihr von auffallend viel Schleim versiegelter Körper ist überzogen mit einem matten, unscheinbaren Bronzeton.

An den Blättern des Kamm-Laichkrauts, das noch nicht sehr hoch steht, und an den Armen des Rauen Hornblatts werden, wenn die Brassen wieder verschwunden sind, zweihunderttausend je anderthalb Millimeter kleine Eier kleben, pro Weibchen, versteht sich. Ein Großteil davon wird gefressen werden in den darauffolgenden Tagen. Kein Fisch hat einen so guten Geruchssinn wie der Aal, und kein anderer hat einen so unbändigen Appetit auf Rogen. Am Ende werden vielleicht ein paar Dutzend dieser Brassen überleben und heranwachsen können, um dann im Alter von drei oder vier Jahren selbst zu laichen, nicht unbedingt an dem Ort ihrer Geburt, auszuschließen ist es jedoch nicht.

Nach dieser vielleicht zwei Wochen andauernden Laichzeit werden viele der Brassen klaffende Wunden davongetragen haben, die sich nicht selten entzünden und für manche also den Tod bedeuten: Ein Leben vergeht, viele neue entstehen.