Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nova Casa Editorial

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

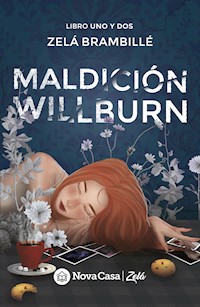

Giselle Callahan ha resistido el acecho de monstruos y penurias. Sus cicatrices evidencian una infancia de abusos, intemperie y miedos que no se han ido del todo. Por fortuna, una pareja la adoptó y la colmó de cariño y bienestar. Sus padres adoptivos le dieron un hogar, pero el fantasma de su hermana muerta le recuerda que nunca será suficiente, que tarde o temprano la abandonarán. Giselle se refugió en placeres excesivos, fiestas donde nunca faltaron el alcohol, las drogas y las relaciones amorosas fugaces. Su camino de autodestrucción la acerca al peligro, y no hay nada más peligroso que Rowdy Willburn... O eso es lo que ella cree. *** Zelá Brambillé, la joven y talentosa autora fallecida el 4 de agosto de 2021 con tan solo 27 años, se refirió a sus novelas de la siguiente manera: «Si mis historias no me hacen llorar, no me llenan. Si no me causan ese estremecimiento en el corazón, ya sea de tristeza o de felicidad, no son suficientemente buenas para mí». Maldición Willburn cumple con creces con las expectativas de Zelá Brambillé.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1131

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Publicado por:

www.novacasaeditorial.com

© 2022, Zelá Brambillé

© 2022, Carlos Alvarez Gonzalez

© 2022, de esta edición: Nova Casa Editorial

Editor

Joan Adell i Lavé

Coordinación

Cristina Zacarías Ribot | Anna Jiménez Olmos

Cubierta

Tyler Evelyn Rood

Maquetación

Elena López Guijarro

Corrección

Abel Carretero Ernesto

Impresión

PodiPrint

Primera edición: agosto de 2022

ISBN: 978-84-1127-398-5

Depósito legal: B 12699-2022

Esta obra está registrada en el 2022 en México a nombre de Andrea Alejandra Álvarez González y Carlos Ernesto Álvarez González.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 917021970/932720447).

Maldición

Willburn

zelá brambillé

Prefacio

Hojeé el librito de color azul, se sentía familiar, ya conocía la sensación de tenerlo entre mis manos. No era extraño que lo sintiera tan mío, raro habría sido no sentirlo como mi otra piel después del dolor con el que había plasmado cada letra. Era lo más cercano a un recuerdo, lo único tangible que tenía para recordar mis sentimientos, para no perder el suelo.

Cansado, dirigí mi mirada hacia la chica a mi lado, contemplé las suaves ondas de color fuego. Mis dedos picaron, quería tocarla, así que me aferré a las notas para no sucumbir al deseo, no estaba listo para dejarlo. Ella se dio la vuelta y murmuró algo incomprensible, las sábanas abrazaban el cuerpo desnudo en el que me había perdido la noche anterior, y casi todas las de los últimos meses. La visión me sobrecogió.

De pronto, me sentí perdido y culpable.

El problema no era la perfecta mujer de cabello rojo, estaba seguro de que en otras circunstancias me habría enamorado de ella; pero yo había entregado mi corazón hacía mucho tiempo y esa persona ya no se encontraba cerca para que me lo regresara.

No podía amar porque esos sentimientos no me pertenecían, o, quizá, sí, pero no quería enamorarme de otra, no podía suplantar el recuerdo, no podía olvidarla.

Leí, esperando que se apaciguaran las llamas que empezaban a consumirme, aunque ya me sabía las oraciones de memoria:

Tenía cáncer de piel, mi mamá me obligaba a asistir a las sesiones de quimioterapia. Yo no quería ir porque dolía y me hacía llorar. No me gustaba sentir que podía morir, ella lloraba todo el tiempo cuando creía que estaba dormido. Siempre me sentaba en la misma silla y miraba el techo decorado con peces colgantes. La medicina me arrebataba todo, era como si un fuego me consumiera y el humo opacara lo que alguna vez tuve en mi vida. Todo era un paisaje difuso hasta que te vi.

Entraste a la sala con una bata azul, igual a la mía, un gorrito ocultaba ese cabello que desconocía. Eras bonita, demasiado, no voy a negarlo; eso fue lo primero que pensé. Tus ojos eran grises, tanto que casi no podía distinguirlos. Pero eso no era lo que más me incomodaba, lo que me pareció desconcertante fue lo mucho que me gustó tu sonrisa.

Te observé de cerca, no podía despegar mis ojos de ti. Era como si un imán me estuviera obligando a mirarte. Quería hacer otra cosa, pero era eso o ver las pupilas tristes de mamá, así que te elegí. Te sentaste con una muchacha que te tomaba de la mano, ella no lloraba, tú tampoco. La enfermera Mildred colocó tu medicina, pensé que harías un escándalo como muchos otros, como yo hacía en ocasiones; pero tú no lo hiciste, te mantuviste quieta y con los ojos cerrados. Te dolía, lo sabía, seguramente mucho. Solo apretaste la mano de la chica castaña y enfrentaste tu primera quimioterapia. Supe que eras genial.

Al día siguiente volviste y pasó exactamente lo mismo, el único gesto de dolor era una mano que se volvía blanca mientras apretaba otra. Me pregunté si algún día te romperías, parecías una heroína de las historietas con ese semblante duro e inquebrantable. Luego vi una lágrima descender de tu pómulo, te rompiste. Tu dedo índice fue directo a la gota para arrebatarla con júbilo, tus comisuras se alzaron tan despacio que, aun ahora, puedo recordar lo mucho que te costó hacerlo, pero sonreíste y volviste a cerrar los párpados. Cuando yo lloraba solo gritaba y me enojaba con todos, jamás sonreía. Me sentí diminuto, eras más fuerte que yo. La mujer maravilla me pareció una mujer normal, tú eras más maravillosa.

Lilibeth. Ese era tu nombre.

Siempre llegabas a la misma hora y te sentabas en el mismo sitio. Tus acompañantes nunca se despegaban de ti. Se me pasaban los minutos esperando que te dejaran sola, era demasiado tímido como para atreverme a hablarte con ellas ahí, con mi madre mirándome. Solo quería acercarme.

Un día hallé la oportunidad, me levanté, decidido a averiguar el sonido de tu voz o quizá solo ver tus dos ojos grisáceos. No lo sé, ni siquiera yo entendía por qué me parecías asombrosa. Después de todo, ahí había muchísimos chicos como yo, como tú, como nosotros. Justo a la mitad del camino, me detuve. ¿Qué estaba haciendo? Iba a regresar, pero tus párpados revolotearon y tus pupilas se estacionaron en las mías. Pasó algo increíble… Me sonreíste.

Un billón de mariposas se instalaron en mi estómago, sentí mis mejillas calientes y no supe qué hacer. Regresé corriendo a mi asiento, agitado y angustiado de que hubieras sido testigo de semejante desliz. Seguramente te burlarías, no quería que pensaras que era un tonto. Me atreví a alzar la cabeza para enfocarte, imaginando tu gesto burlón y tus carcajadas. Una vez más me asombraste, solo me mirabas. No despegamos los ojos en toda la sesión.

Mirarte me hacía sentir fuerte, mientras te miraba se me olvidaba que la medicina corría por mi cuerpo y amenazaba con consumirme desde adentro. Si me concentraba en tus ojos, recibir quimioterapia no era tan malo. Tú parecías pensar lo mismo, eso quería creer.

Te gustaba la misma gelatina que a mí, siempre rechazabas esa cosa amarilla y pedías un tarrito de color verde. También cargabas contigo un cuaderno en el que pasabas los minutos dibujando, moría por ver las hojas, y no puedo olvidar el libro celeste con un castillo en la portada, nunca lo perdías de vista. Creí que pasaría toda la vida mirándote de lejos, buscando en qué más eras perfecta, enumerando lo que hacías y lo que dejabas de hacer. Hasta que un día, sin aviso o consideración, le pediste a la enfermera Mildred que te sentara en la silla de al lado.

Me puse nervioso, mis manos comenzaron a sudar cuando te vi caminar como si estuvieras saltando por las nubes. Eras lo más parecido a un ángel, eras luminosa. No había ojo en aquel sitio que no quisiera mirarte actuar como si aquello fuera un parque de diversiones. Actuabas como si no hubiéramos estado rodeados de niños con cáncer. Era como si tú no estuvieras enferma. Me enojé contigo en ese momento.

No tenía motivo alguno para molestarme, pero no podía entender cómo era que podías hacer lo que hacías. Te admiraba, lo hacía, pero me desesperaba que tuvieras un mundo pintado de rosa y el mío no fuera claro. Así que te sentaste en la silla contigua, dibujaste, apretaste la mano de la misma chica y comiste gelatina verde. Te escuché chistar, sin embargo, te ignoré a pesar de que moría por ver tus ojos para olvidar que el cáncer dolía.

Dejaste de hacerlo y pediste que te regresaran a tu viejo lugar. No volviste a levantar tus ojos para mirarme, mucho menos me sonreíste. Me arrepentí.

No sabía qué hacer para disculparme, debía hacerlo porque se sentía como si fuéramos amigos, pero tú también me ignoraste cuando te pedí una disculpa. Iba a alejarme, necesitaba huir. No pude hacerlo porque dijiste mi nombre en voz alta. No sabía qué me emocionaba más: por un lado, tú ya no estabas molesta y querías compartir tu gelatina conmigo; por el otro, sabías mi nombre.

Desde ese día hicimos todo juntos, comíamos lo que nos ofrecían, nos sentábamos cerca, compartíamos nuestras experiencias. Me gustaba escucharte hablar porque era como si estuviera charlando con alguien mayor, solamente entendía la mitad de lo que decías. Era divertido pasar la tarde riendo, buscando cosas divertidas en un lugar aburrido. No sé si eran las cosas o si tú eras la que me hacía ver todo de otro modo.

Una vez te dije que tenía miedo a morir y dejar a mis padres, me aterraba la idea de no conocer las cosas buenas del mundo. ¿Recuerdas lo que me respondiste? Dijiste que el cáncer era bueno porque nos hacía valorar el ahora. El cáncer no es bueno, pero me enseñaste a ver los buenos detalles de las cosas malas.

Vivía rechazando el cariño de los seres que me rodeaban, tú te diste cuenta y me preguntaste cuál era mi problema. Te dije que el problema eras tú porque creías que podíamos ser felices. Me llamaste cobarde, tu voz sonaba furiosa, tus ojos grises eran como tornados incontrolables. Me gritaste, me llamaste egoísta, tus palabras todavía siguen repiqueteando en mi cabeza a pesar del tiempo. Te molestó que no pudiera darme cuenta del amor inmenso que me tenía mi madre, ¿cómo no podía darme cuenta de que tenía que luchar y no lamentarme? Ya tenía cáncer y estaba venciendo porque no era valiente para enfrentarlo. Mierda, tenías razón. El problema era yo.

En ese entonces tenías siete años, yo ocho. Nunca te lo dije: eras la niña más sabia sobre la Tierra.

Intenté demostrarte que yo también era fuerte, quería que me miraras como alguien parecido a ti. Hay superhéroes que no nacen siéndolo, podía adquirir el poder en el camino. Así que dejé que mi madre tomara mi mano por primera vez y no lloré, resistí. Me convertí en alguien temerario por ti.

Pasabas todas las tardes dibujando, tus lápices de colores y carboncillos manchaban tus manos. Dejabas que pasara el tiempo mirándote dibujar, delinear, colorear. Ahí plasmabas lo que tu corazón deseaba, te gustaban las mariposas, los cuentos de hadas, las estrellas y amabas a tu familia. Tu cuadernillo consistía en una colección mágica de eso. Una vez, me ordenaste que me quedara quieto, deseabas retratarme. Pude volar, era parte de tu mundo.

Me daba gracia ver que sacabas la lengua como si estuvieras concentrada, estabas sentada sobre tus rodillas y te movías en el papel al igual que un pintor experimentado. No sabía mucho sobre arte, pero para mí eras una artista, lo sigues siendo. De vez en cuando me lanzabas miradas para que dejara de moverme, terminé haciéndolo cuando me concentré en tu rostro. Si cierro los ojos todavía puedo recordar tu carita de princesa. Me lo mostraste y era como una fotografía llena de colores. En ese instante supe que no solo coloreabas los dibujos, también coloreabas mi existencia.

Y sí, me enamoré de ti a mi corta edad. Tenía cáncer de piel, tú tenías leucemia. ¿Por qué el mundo es tan jodido?

Cumpliste ocho, te llevé un pastel de chocolate con chispas de colores. Estabas feliz porque todos te llevaron globos, aquella habitación parecía un mar de bolas flotantes. El grupo de animación entró con trajes de payasos e hicieron bromas, regalaron dulces, nos hicieron reír. Fue uno de los mejores días de mi vida, sé que fue el mejor día de muchos. ¿Cómo no amar a la única sonrisa sincera entre tanta tristeza? Pero yo ya no estaba triste, yo te tenía.

Las tardes que antes detestaba ahora las añoraba como un sediento al agua. Corría por la avenida porque necesitaba llegar a ese cuarto de hospital para verte y contarte todo lo que había hecho el día anterior. Entraba a la clínica como un niño normal, me sentía sano. Por primera vez, después de mucho tiempo, quise curarme. Por primera vez quise luchar, por primera vez me sentí un guerrero fuerte e invencible. ¿Sabes por qué? Porque creías en mí, decías que saldríamos, que lo lograríamos. Yo veía tus dos pupilas brillantes y sabía que tanta luz jamás se apagaría.

Me dejabas tomar tu mano y yo dejaba que la apretaras. Te dejabas tomar la mano y yo la apretaba. Venceríamos al cáncer. Era nuestra promesa.

Así pasó. Casi salté de la felicidad cuando el doctor Robert te dijo que podías irte porque ya no había células dañadas en tu cuerpo. Tú estabas contenta, tus ojos centellaban más que nunca. También tuve miedo de que no volvieras, de no verte nunca más y que mi oscuridad regresara. Estaba seguro de que me olvidarías, regresarías a tu rutina y yo solo sería el chico enfermo con el que compartiste tiempo alguna vez; pero me visitaste cada día, nunca faltaste. Tu mano siempre sostuvo la mía.

Mis padres estaban contentos porque yo lo estaba, me di cuenta de lo egoísta que había sido, me di cuenta de que habías tenido razón aquella vez. Las Navidades ya no eran silenciosas, mi décimo cumpleaños estuvo repleto de fotografías. Tú te encontrabas ahí, tu cabello castaño estaba saliendo de nuevo, lo usabas amarrado en una trenza con muchas ligas de colores. Te gustaba, me lo dijiste. Te veías aún más hermosa que antes. No sé cómo alguien como tú se cruzó en mi vida.

Todo parecía marchar bien. El doctor Robert dijo que el tratamiento estaba dando resultado, que muy pronto yo también podría salir del hospital. ¿Sabes qué fue lo primero que se cruzó por mi cabeza? Encontrarte. Me convertiría en una persona libre del cáncer contigo. Lo habíamos logrado, princesa.

Pero dejaste de visitarme, pasaron los días y no aparecías, me puse malhumorado, no quería comer, no quería la quimioterapia. Tuve miedo. Solo quería verte.

El alma se me fue a los pies cuando entraste por esa puerta como el día en el que te conocí. El mismo gorrito elástico y la misma bata azul, ibas descalza. No entendía qué ocurría, mamá me dijo que te diera tu espacio. No pude acercarme. Tú alzaste la cabeza y me miraste como tantas veces habías hecho, tus comisuras se alzaron y me guiñaste. Te pusieron la medicina, había vuelto la maldita leucemia de mierda.

Otra vez te subestimé, pensé que ahora sí afrontarías esto con dolor; pero eras la misma heroína de siempre. Eras Lilibeth Winter, nadie podía vencerte.

No había monstruo capaz de doblegarte, no había tornado capaz de arrasarte, no había dolor suficiente para borrar tu mirada esperanzada cada vez que te sentabas en esa silla. No había medicina ni ardor que te hiciera olvidar quién eras. Esa pequeña niña que seguía dibujando y leyendo cuentos de princesas, seguías creyendo en los finales felices. Estabas convencida de que lo tendrías.

Tus diez años fueron los más especiales, esta vez no hubo una gran fiesta, dijiste que solo querías compartirlo conmigo. Comimos pastel y un motón de golosinas que una de las enfermeras nos dio a escondidas. Nos escapamos de la sala de quimioterapias con los pies descalzos y los trajes azules, corrimos por los pasillos lanzando risas incontenibles, recibiendo miradas de gente que se divertía por nuestro arrebato. Nos sentamos en la montaña de césped más cercana y nos acostamos en la hierba húmeda para mirar las nubes. Pensé que todo era perfecto… Hasta que te vi llorar.

Tus ojos se inundaron en lágrimas, tus dos pozos grises estaban nublados. No supe qué hacer. Solo me quedé a tu lado hasta que fuiste capaz de decirme lo que ocurría. No podía creer que mi mujer maravilla estuviera triste, pero sentir tristeza no te hacía más débil. Me susurraste que tenías temor, no deseabas defraudar a tu madre ni a tu hermana porque ellas se esforzaban por ti. Deseabas seguir peleando, y lo harías, solo querías sacar un poco esa agonía. Querías disfrutar del mundo y no podías, no podíamos. Sabes que te hubiera llevado a donde pidieras.

Quitaste el gorro que cubría tu cabeza desnuda y te quedaste mirando a la nada. Te limpiaste las lágrimas y dijiste que no entendías para qué habías nacido si ibas a morir tan pronto. No podías comprender por qué solo habías llegado para darle dolor a los seres que amabas. Me confesaste que preferías partir para que ellos dejaran de sufrir y tú también. Me dolió que dijeras eso porque, aunque suene egoísta, yo te necesitaba y tú parecías no verlo. Tenía miedo de que te dieras por vencida.

Me hiciste prometer que no diría nada y me obligaste a que cruzar los meñiques. Yo también te confesé que a veces había querido morir, pero que supe que había vida cuando te conocí. Y lloramos juntos, en el césped, nos tomamos las manos porque ya era algo común para nosotros. Tú limpiaste mi agua salada y yo limpié la tuya. Perdido en tu mirada grisácea. En la misma mirada en la que sigo perdido.

Me atreví a abrazarte por primera vez, tú me abrazaste de vuelta y lloraste más fuerte. ¿Por qué no podía ser más grande para luchar por ti? ¿Por qué tenía que ser un niño inútil?

Nos quedamos dormidos hasta que la enfermera Mildred nos llevó adentro para recibir el medicamento. Volviste a quedarte dormida en la silla y te contemplé. Te amaba, Lili, por Dios que lo hacía. Con tu carita pálida y las ojeras debajo de tus ojos, no importaba si tenías cejas o cabello, tampoco si eras delgada y menuda. Yo amaba que me miraras, amaba que me hablaras, amaba cualquier cosa que viniera de ti.

Me dolió tanto saber que estabas enferma de nuevo, me dolió porque no podía hacer nada para ayudarte. No podía gritar para liberar lo que sentía, no podía apretar la colchoneta para calmarlo, no podía enojarme porque nadie tenía la culpa. Así que solo lloré, otra vez. Después de todo, no era tan fuerte como creí.

Siempre escondías lo que sentías, me daba cuenta. Cuando nadie te miraba apretabas los dientes y fruncías el rostro. Cuando estábamos juntos te dabas el lujo de soltar unas cuantas lágrimas. Aprendí que un superhéroe no es aquel invencible, un superhéroe es aquel que da su vida, aunque eso signifique tener miedo. Tú te levantabas a pesar de que lo tenías.

No pasó mucho tiempo, quizá un par de meses, volvimos a ser los mismos de siempre. Se te metió la loca idea de enseñarme a dibujar, aunque era un desastre para eso. Un día llegó el doctor Robert y me dio una noticia que a cualquiera le hubiera parecido emocionante. Ya no estaba enfermo. Mi madre comenzó a saltar, tú también estabas feliz. No sé por qué a mí no me parecía tan increíble. Yo soñaba con salir para jugar contigo, no solo salir sin ti. Podía hacer una vida sin medicinas o preocupaciones, el problema era que tú no ibas a estar ahí. Quería llevarte conmigo y guardarnos a ambos en una burbuja donde nada ni nadie pudiera dañarnos.

Las cosas me parecían tan aburridas, tanto que me da risa. No importaba qué, cualquier cosa que hiciera me hacía recordarte. ¿Qué estarías haciendo? ¿Tendrías un nuevo amigo? ¿Te sentirías mejor? ¿Cumpliríamos nuestras promesas de viajar por el mundo algún día? Por eso casi no podían sacarme de esa habitación que había sido parte de mis días durante tanto tiempo.

Un día, fui al hospital para visitarte como cada vez, me sorprendió tanto ver a tu madre llorando en el sofá de la sala de espera. Se acurrucaba como un pequeño animalillo asustado y se balanceaba. Una presión se apoderó de mi garganta, angustiado no es la palabra correcta para definir mis sentimientos, no sabía qué estaba pasando. Nadie quería decirme nada, no importaba cuánto rogara y llorara. Nadie parecía entender que necesitaba saber qué te ocurría. ¿Dónde estabas? Mi madre me llevó lejos y me explicó todo.

El aire no fue suficiente, las paredes se cerraron a mi alrededor, creí que estaba mareado y que iba a vomitar en cualquier momento. Era solo un niño, pero eso se sentía como si el mundo estuviera colapsando, como si mi suelo se estuviera derrumbando. Salí corriendo porque no podía soportarlo.

No era tan valiente como para visitarte, a pesar de que mamá insistía todo el tiempo. Sabía que no tenías la culpa, sabía que yo no tenía la culpa, pero no entendía por qué la vida era tan cruel. ¿Por qué la persona que enfrentaba el cáncer con más valentía era la que tenía que sufrir más? ¿Por qué si tú nunca bajaste la cabeza? ¿Para qué tener fe si no funcionaba? Quizá tus cuentos de hadas solo eran cuentos y tú mentías. Era un tonto y un egoísta.

No pude mantenerme enojado mucho tiempo, terminé pidiéndole a mi madre que me llevara al hospital. Te habían dado una de las habitaciones, necesitabas estar en observación. Entré a tu cuarto, estabas dibujando algo y alzaste la vista por el ruido en el umbral. Pensé que me regalarías una de tus sonrisas, pero me ignoraste y continuaste con tu dibujo. Te pedí perdón y me lo diste porque así era tu alma. No obstante, me dejaste claro que te había lastimado. No había estado para ti cuando me necesitabas.

Fue difícil enterarme de que la leucemia había empeorado, lo que no se me ocurrió es que eso era peor para ti. Solo pensé en mí y todavía me sigo arrepintiendo. Tú siempre estuviste a mi lado y yo te fallé. Iba a recompensártelo.

Todos los días me quedaba en tu habitación para hacerte compañía, así podíamos charlar sin tener el ruido de la sala de quimioterapias. Tenía miedo, ¿qué iba a hacer sin ti, Lili? Eras mi farol en medio de una noche oscura, abandonada y desolada. Eras ese algo que me hacía querer despertarme los fines de semana por las mañanas para alcanzar el desayuno del hospital y comer a tu lado.

No pude más, me sentía nervioso y ridículo, pero quería que lo supieras por alguna razón extraña que no era capaz de comprender. Solo sabía que debía hacerlo. Tomé tus manos ese día, ambas, las sostuve, tus manitas delgadas que parecían las de una niña más pequeña. Y te lo dije, confesé cuánto me gustabas, cuánto te quería. Fueron las palabras más tontas y torpes, creo que incluso tartamudeé. No te juré amor eterno como en las películas, tampoco te prometí un cielo lleno de estrellas porque no podía dártelo. Solo te dije que estaba enamorado y que lo sabía porque me dolía lo que te dolía, me alegraba lo que te alegraba. Y no paraba de pensar en tu sonrisa.

Puedo rememorar tus facciones asombradas, te quedaste mirándome como si eso fuera un descubrimiento importante. Creí que me rechazarías, solo pudiste pronunciar que éramos muy pequeños como para enamorarnos de verdad. No lo sentí como un rechazo. Pero ¿quién dice cuántos años debemos tener para enamorarnos? ¿Quién dicta que un niño no podía amarte? Ahora soy grande y te sigo amando. Debiste creerme.

La edad no era el verdadero problema, no querías decirme qué era eso que podría separarnos para siempre. No quise obligarte. Así que te di un beso en la mejilla hasta que esta se calentó y se pintó de rosa intenso. Pensé que no podía amarte más, pero estaba equivocado.

Terminé comprendiendo por qué te negabas a aceptar lo que te decía. Bien podría haber volado sin alas, podría haber derretido Alaska, podría haber salvado la galaxia. Pero no querías que te quisiera por una razón: el cáncer. ¿Por qué se aferraba a estropear mi vida? Dime por qué, Lili. Tenías miedo de morir y dejarme solo con lo que sentía.

No me importó, seguí repitiendo lo mucho que te quería cada vez que podía. Tú fruncías el medio de las cejas como para regañarme, pero luego sonreías cuando creías que no te veía. De verdad pensaba que estaríamos juntos algún día.

El tratamiento marchaba bien, las quimioterapias seguían su ciclo. A veces tosías demasiado, se te iba el aire. Yo daba palmadas suaves en tu espalda y te ayudaba a calmarte. Te dolía toser, pero podías soportarlo. Iban a hacer la donación de células madre, revisarían si alguien en tu familia era compatible. Estabas contenta, todos lo estaban porque la solución se veía tan cercana, iban a operarte y se renovarían las esperanzas. Tal vez el cielo nublado no era tan gris, quizá había tonalidades.

¿Alguna vez escuchaste ese dicho que dice que después de la tormenta viene el arcoíris? ¿Por qué tu arcoíris no aparecía? ¿Por qué parecía una llovizna eterna? Solo agachaste la cabeza cuando te enteraste de que nadie era compatible contigo, me acerqué a la camilla y me senté a tu lado, mientras tu madre se dejaba caer en el sofá y le hablaba a tu hermana con los sollozos consumiéndole el aliento. Si la lluvia no paraba, entonces me convertiría en tu sombrilla.

Pero yo tampoco podía donar. Maldita vida hija de puta.

Siempre escuché que el mundo era injusto, ahora entendía a qué se referían todas esas personas. Tú no lo merecías. Tú merecías una vida donde pudieras saltar cuando quisieras sin preocuparte si tus pulmones lo soportarían, merecías una vida donde pudieras comer lo que deseabas, una vida que durara lo suficiente para cumplir tus sueños. Aún no te rendías, yo jamás habría sido tan fuerte.

Tess y Romina, tu madre, dijeron que no ibas a salir esa noche de Halloween. Me pediste que las convenciera porque no sabías si ibas a poder vivir otro. Las convencí, te vestiste de bruja y yo lloré esa noche en el regazo de mi madre. Sé que lo hacías para que supiera que podías morir.

Pero en medio de todo ese alboroto sin ruido, apareció una luz. La oscuridad ya no era demasiado negra, había un donador.

Fue el día de tu cumpleaños número once. Pasé toda la mañana junto a ti y te di un beso en la frente antes de que te llevaran al quirófano. Dijiste que el mejor regalo era recuperar tu salud y yo estuve de acuerdo. Aun así, te di un dibujo que había hecho gracias a tus clases, era una mariposa dorada porque ese era tu cuento favorito. Me mantuve en la sala de espera por muchas horas, esperé y esperé hasta que dijeron que todo estaba bien. La operación había sido un éxito, solo faltaba la mitad del tratamiento, princesa.

Estabas adormilada cuando entré a tu habitación. Tu rostro estaba pálido y no podías hablar con esa lengua que no paraba; pero me diste una ojeada y tu comisura tembló. Supe que estabas bien, entonces yo también lo estuve.

El día siguiente abriste los párpados y lo primero que viste fue un montón de globos, la gente estaba a tu alrededor. Recibiste los regalos con la sonrisa más hermosa que he visto y me diste tu mano para que me acercara. No la soltaste y mi corazón latía. Tal vez, ahora que había esperanzas, no tendrías miedo de quererme.

Días después estábamos en tu habitación del hospital, me encontraba mirando los dibujos nuevos que habías hecho con las piernas al estilo indio. Me fascinaba ver lo que dibujabas. Pero ese día no se quedó en mi memoria solamente por unos cuantos trazos coloridos, aunque prácticamente recuerdo todos nuestros momentos. La magia la creaba tu presencia, eso bastaba para que mis días fueran especiales. A pesar de que todos tenían algo diferente, ese día fue uno de los más mágicos que he vivido. No solo porque estabas ahí, era por cómo estabas conmigo. Alcé la vista porque no hablabas y tus mejillas se tiñeron de rojo intenso, relamiste tus labios y me preguntaste si te seguía queriendo.

Y te dije que sí porque ya no estaba nervioso. Te miré a los ojos. Lo dije sin tartamudear.

Gateaste hasta que quedaste frente a mí y me pediste perdón, yo no entendía. No habías hecho nada malo, ¿por qué te disculpabas? Todo se me olvidó en cuanto tus labios tocaron los míos.

Fue un toque tan tenue que solo supe que había pasado porque mi corazón parecía un volcán a punto de erupcionar. Lo siguiente que dijiste está grabado en mi memoria, es como si tu voz estuviera dando vueltas en mi mente, en mi pasado, mi presente y mi futuro. La frase «te quiero» jamás había valido tanto hasta que salió de tus labios.

Me querías y yo te quería, ¿qué cosa podía salir mal? Lo tenía todo contigo. Era feliz, un niño feliz que superó el cáncer porque me enseñaste a luchar, me enseñaste a ver el mundo con otros ojos. Y me querías, y yo te quería, nada era más perfecto.

La felicidad no es eterna, debemos buscarla, pero no se queda con nosotros hasta nuestro último aliento. Llega un instante en el que te das cuenta de que de nada sirvió ser feliz si la caída iba a quebrar las únicas partes sanas que quedaban en tu interior. Tenía partes sucias en mi alma, otras tan limpias porque era pequeño y creía en tus cuentos con finales felices. Lloré como nunca, pero no iba a ser débil porque quería que vieras que tu misión de vida había sido enseñarles a las personas que vivir valía la pena.

No debí haber escuchado esa conversación, pero tengo mala suerte, ¿sabes? Quizá el desconocimiento de las cosas malas hubiera sido más fácil. Pensaba que era un día normal cuando entré a la sala de espera y vislumbré a tu familia con nuestro doctor. Nadie se dio cuenta del niño que se sentó a lloriquear en el suelo, nadie, porque todos estaban igual o peor que yo.

No me acuerdo de nada porque todo era borroso, limpiaba mis lamentos con mi camiseta empapada. Y no me atreví a visitarte, no podía dejar que supieras cuánto me dolía. No era egoísmo esta vez, era que no deseaba que fueras infeliz.

Estúpido noviembre. Estúpido cáncer. Estúpida leucemia. Malditas células invadidas.

Invadida. Invadida. Invadida.

Aún retumban esas palabras en mi cráneo como si hubiera sido ayer, como si estuviera en ese edificio donde viví parte de mi niñez. Donde odié, amé y volví a odiar. Quería creer que estarías bien, juro que lo hacía. Me mostraste que lo último que debe perderse es la fe, y así sería.

Estuve ahí cuando te lo contaron. Tess estaba llorando y tomó tu mano, cerraste los ojos en cuanto ella lo dijo. Todos guardaron silencio, esperando cualquier cosa: un movimiento, un grito, un susurro. Una vez más vi la convicción en tus ojos, ese brillo que tanto me atrajo cuando te conocí. Abrazaste a tu hermana, te aferraste a su cuerpo y sonreíste. Una lágrima salió de tu ojo derecho y se alojó en tu comisura alzada. «Será mi última batalla». Esas fueron tus únicas palabras.

Creí que te encerrarías en una burbuja y me mantendrías alejado, pero no fue así, me dejaste pasar el tiempo que quise a tu lado. Te llevaba fotografías de cualquier cosa, a veces eran paisajes, obras de arte, animales extraños y rostros. Te gustaban las playas, nunca pudiste conocer una, guardaste esa fotografía en tu libro de cuentos. Dijiste que algún día volarías en alguna, yo estaba seguro de que lo conseguirías.

Intentaba ignorar que tus ojos se hundían con el pasar del tiempo, o que tosías con mayor frecuencia. Intentaba hacer como si nada cuando te quejabas de algún dolor. Era difícil porque nunca te habías quejado antes.

La Navidad y el Año Nuevo los pasé contigo. Mi mamá me dio dinero para comprarte un regalo, no sabía qué darte, así que compré una caja de colores y un cuadernillo nuevo porque sabía que te gustarían. Podrías dibujar cosas nuevas, nuevas aventuras, nuevos diseños. Tus ojos grises se revolvieron cuando lo abriste, me pediste un abrazo fuerte. Yo no lo dudé, te envolví con mis brazos y volvimos a llorar juntos. Te echaste hacia atrás y tus ojos recorrieron mi rostro como si intentaras grabar cada milímetro de alguna forma. Yo hice lo mismo por puro gusto, sin saber que era la última vez que podría hacerlo. Si hubiera sabido, habría demorado más mi trayecto.

Fue una noche de enero, estaba sentado en el sofá haciendo mi tarea; pero cuando sonó el teléfono, algo en mi interior se rompió. Por algún motivo supe que se trataba de ti, y así fue. Mamá tartamudeó, papá alzó la vista, y yo aflojé mi cuerpo porque no tenía fuerzas para hacer algo más.

Ese día se cerraron los ojos grises de una bella durmiente para siempre. Y en este cuento no había poción, no había beso, no había hada madrina que te hiciera volver. Tu alma se esfumó mientras te contaban un cuento, un desenlace digno para alguien como tú. Pero era un final feliz porque donde quiera que estuvieras seguramente estarías iluminando algún sitio con tu sonrisa. Tal y como iluminaste el mío alguna vez, tal y como tu recuerdo lo sigue haciendo.

Me senté en una silla el día de tu despedida. Como eras alguien llena de luz, pediste que te hicieran una fiesta llena de colores, dulces y pasteles. Tu fotografía estaba en el centro, y tú estabas guardada en una cajita. Había perdido a mi mejor amiga, a la niña que quería, a la única persona que me comprendía. Ya no estabas, ya no te vería, no te escucharía. Era como estar en una pesadilla, una que terminaría matándome del dolor desde adentro.

No podía ver nada a mi alrededor, solo mis dedos delante de una nube de lágrimas, pero algo que conocía fue colocado en mi regazo. Eran tus cuentos, todos estaban ahí, frente a mí. Tú nunca los dejabas, así que fue raro y mi primer instinto fue abrazarlos, estrecharlos como si pudiera tenerte de alguna manera. Me los regalaste, Tess dijo que me los habías heredado para que consiguiera a una princesa, para que no dejara de creer en los finales felices.

¿Cómo un príncipe puede ser feliz sin su princesa? ¿Cómo iba a vivir sin ti, Lili?

Cada vez que miro esos libros en la parte más especial de mi librero, y vislumbro la primera hoja, encuentro una playa y tu caligrafía: «Gracias por hacer de mi corta historia un cuento de hadas, príncipe. Espero que encuentres tu final feliz algún día, nunca pierdas la esperanza porque no estaré ahí para recordártelo. Lili».

Espero que vueles en ese mar que tanto anhelabas porque merecías cumplir tus sueños, mientras yo sigo preguntándole a la vida en dónde está mi final feliz.

Cerré el libro y me incliné para guardarlo en mi mesita de noche.

Volví a recordar el dolor, a sentir la rabia e impotencia.

Era una maldición.

Parte Uno

La caída

Vi cómo sus ojos conectaron con los míos, supe que nada sería igual. Lo odiaba porque representaba peligro para lo que quería en mi vida, un riesgo que no estaba dispuesta a tomar, pero mi corazón palpitaba tan fuerte que no pude hacer nada para evitarlo.

1

Siempre viví en Hartford, aunque no en los sitios correctos.

Se me vienen a la mente todas esas veces en las que el frío lastimó mi piel, la temperatura calaba y se me metía hasta los huesos, me acurrucaba en la esquina de una calleja y le pedía al cielo que mis dedos dejaran de doler, el aire gélido me hacía temblar, me robaba el sueño; había otras veces en las que el calor era tal que tenía tomar agua a escondidas, esperando que los dueños de esa casa no me descubrieran abriendo la llave del jardín del frente, cuando llevaba dinero en los bolsillos siempre dejaba una moneda.

Era solo una niña en un lugar enorme. Mi cuerpo era tan pequeño si lo comparaba con los edificios y la mayoría de las personas que me ignoraban si extendía la mano; no a todos les interesaba ayudar a una chiquilla mugrienta, había otros que me dejaban cargar bolsas de supermercado y me pagaban por ello, esos me preguntaban si mis padres me obligaban a llevar dinero a casa, pero yo no sabía qué era tener padres.

No entendía qué sucedía, no sabía por qué las calles se veían como monstruos, no recordaba qué hacía vagando ni quién era. ¿Cuál era mi nombre? ¿Por qué estaba sola? ¿Dónde vivía? Eran preguntas que nunca pude responder.

Lo que antes me aterraba se terminó convirtiendo en mi hogar, ¿qué otra cosa podía ser si era lo único que conocía? Las avenidas ya no me asustaban, tenía escondites, sabía a qué hora era seguro un sitio y a qué hora era mejor no aparecer.

Para mí las cosas eran blancas o negras, jamás tonos intermedios y, mucho menos, multicolores. La vida me enseñó a sobrevivir, no podía distraerme. Cuando estás solo en un mundo injusto no hay mucho por hacer, no hay esperanzas, no hay sueños, no hay nada porque ni siquiera sabes de su existencia. Lo único que quieres es comer, tomar agua y no pasar frío.

Las reglas de supervivencia en la calle son simples: no te metas con la gente equivocada, encuentra un lugar seguro y sobrevive como puedas. En realidad, no es tan malo una vez que te acostumbras.

El cementerio de la ciudad se convirtió en mi refugio, era tan callado e inhóspito que sabía que no corría peligro. Y todo era gris, estaba lleno de realidad, de muerte. El vigilante era un viejo amable que me tomó cariño porque me parecía a su nieta, dejó que me quedara ahí, de vez en cuando me llevaba botellas de agua o panecillos dulces. Como no sabía mi nombre me apodó «la pelirroja», era la primera vez que alguien se molestaba en llamarme de algún modo.

Mi mundo no tenía colores hasta que conocí a dos ángeles: Robert y Romina Callahan. Creí que habían bajado del cielo, que venían por mí.

No estaba demasiado alejada de la realidad.

La primera vez que los tuve enfrente me dieron mucho miedo, me escondí detrás de un monumento y los observé desde ahí. Jamás había visto de cerca un cabello tan bonito como el de ella, tan rubio y brillante. Me dieron terror porque ellos me sonreían, nunca nadie me había sonreído así. Ellos eran como el aire fresco de una mañana en primavera, esa brisa que mueve las hebras de tu cabello y te hace respirar profundo. Y ¿quién mejor que yo para saber de estaciones?

Acto seguido, respiré y supe que los amaba, incluso si no sabía muy bien qué significaba amar a alguien.

Acostumbrarme fue sencillo, hacían cualquier cosa para que me sintiera bien. Me adoptaron, y yo me sentí la niña más afortunada sobre la Tierra, lo era porque ¿cuántas posibilidades hay de encontrar buenas personas que quieran darte algo sin recibir nada? Solo querían protegerme y darme cariño, por primera vez tenía una verdadera familia.

Con el tiempo comprendí que mi familia tenía fisuras, pero eso no la hacía menos perfecta, al contrario, me recordaba que nada era impecable, lo más hermoso y valioso es aquello que sabes que puede romperse.

No soy hija única, tengo medias hermanas por parte de mamá.

La primera vez que vi a Tessandra Winter pensé que era un ángel triste; fue duro para ella aceptarme después de todo el sufrimiento por el que pasó. Nunca lo dijo en voz alta, yo notaba su reticencia, se escondía para respirar durante las cenas familiares como si fuera muy doloroso verme, sin embargo, con el tiempo se volvió más sencillo. Me convirtió en tía de dos pequeñas gemelas sin que yo estuviera enterada, la recuerdo cepillando mi cabello cada vez que nos visitaba. Vive con su esposo y mis sobrinas en Nashville, la veo en ocasiones especiales como Navidad o nuestros cumpleaños, me deja jugar con Lottie y Theresa, esas pequeñas son mi adoración.

Mi otra hermana es algo así como una leyenda, es un fantasma. La he visto en más de un centenar de fotografías, vídeos y anécdotas. La conozco sin hacerlo, sé quién es, sé cómo era, sé qué le gustaba, cómo hablaba, sé todo. Cuando era una recién llegada, creí que debía competir y demostrarles a mis padres que podía ser mejor, pero con el tiempo aprendí que nadie le gana a Lilibeth. Murió de cáncer cuando apenas era una niña; se comportó como una guerrera, no dudo que lo fuera.

Mi psicóloga dice que le tengo celos porque quiero a mis padres solo para mí, debo aceptar que en gran parte tiene razón, no es fácil vivir bajo el recuerdo de alguien, todos siempre esperan que haga ciertas cosas que son lo opuesto a lo que me gustaría hacer; pero hay otra parte que no tiene nada que ver con eso, sé que mamá no lo hace para lastimarme y quizá no tenga idea de lo mucho que lastima que siempre me diga lo que Lili hubiera hecho, lo que Lili hubiera dicho, lo que Lili hubiera sentido. No debería herirme porque está muerta, pero lo hace.

Supongo que no todo puede ser perfecto, sea como sea estoy agradecida, por eso nunca me quejo, nunca lo haré. ¿Quién soy yo para quejarme si ellos me arroparon?

Mi padre es oncólogo, conoció a Romina en el hospital, era el doctor de mi hermana. Nunca me han contado demasiado del primer esposo de mi madre, solo sé que la hirió y murió cuando las Winter eran pequeñas, dejándola a la deriva con una familia que mantener, después todo se puso peor con la leucemia de Lilibeth.

Un día de enero dejó de respirar y un febrero mis papás contrajeron matrimonio en una rústica iglesia que llenaron con flores, tengo un álbum que lo corrobora.

Vivimos en una linda casa al norte de la ciudad, me gusta la fachada de madera y piedra, es más de lo que siempre soñé. Después de habitar en cementerios y estacionamientos abandonados, eso me parece un palacio.

Tuve que esforzarme el doble en mis estudios, tenía que regularizarme para alcanzar a los de mi generación, me costó porque no abrí un libro durante un buen tiempo. No soy una erudita ni nada por el estilo, pero lo logré y a mis diecinueve años presenté el examen de admisión.

La universidad estatal de Hartford no es la mejor de la región, pero es la que elegí. Mi madre quería que estudiara alguna carrera relacionada con el área de la salud, como mi padre o Tess; pero no es lo mío. Al final decidió apoyarme en esta loca idea mía de arreglar el mundo. Mi sueño es ayudar a la gente como yo, Asistencia Social me da esa oportunidad.

Cuando aparco en el estacionamiento de la institución, me miro en el espejo retrovisor y chequeo que el rojo de mis labios siga intacto. Acomodo mi cabello y desciendo de mi coche, sintiendo cómo unas cuantas miradas se detienen para contemplarme. Yo, Giselle Callahan, no soy la muchacha estrella entre toda la multitud, pero tengo lo mío y sé cómo usarlo a mi favor.

—¡Elle! —exclama una voz familiar desde alguna parte, podría reconocer ese acento a cientos de kilómetros. Ushio se detiene frente a mí luciendo agitada, acomoda sus gafas gruesas de color negro hasta que se apoyan en el lugar correcto, y sonríe con aprobación. Lleva uno de los conjuntos recatados que su madre la obliga a usar: suéter verde con cuello tortuga y manga larga, un pantalón de vestir gris que no combina para nada. Ella sabe lo que estoy pensando—. No soporto esta ropa, no puedo creer que mi madre me obligue a vestir esta porquería, ¿qué trajiste para mí hoy?

Le ofrezco mi bolso, ella se asoma en el interior, sus ojos relucen como una caricatura japonesa, haciendo honor a su cultura. Es tan delicada que me siento como un tiranosaurio cuando la tengo cerca. Todavía me sorprende que le quede mi ropa, aunque son las tallas más chicas de mi armario.

La señora Momo Sunohara, conocida como la madre de Ushio, es una asiática chapada a la antigua que no soporta que su hija muestre más de dos centímetros de piel. Cada vez que voy a su casa debo ponerme alguna cosa que cubra mi cuerpo y quitarme los zapatos para poder entrar. Por lo regular acabo con las rodillas dormidas y temblorosas por comer pollo frito arrodillada. Se queja todo el tiempo de que sus padres sean tan estrictos, yo habría estado feliz de todas formas.

Comprobamos que no haya moros en la costa, se introduce en mi coche y coloca los protectores de sol en las ventanas, mientras yo vigilo que nadie se acerque más de lo debido. Minutos después sale luciendo como alguien de su edad y no como una secretaria de los años noventa.

Juntas caminamos charlando hacia las puertas de la ueh, dos años como estudiantes nos han dado la ventaja de no perdernos entre el gentío y conocer los caminos de memoria. A veces la escuela parece más una granja con ganado que una universidad.

Avril se nos une tarde o temprano y empieza a parlotear sobre el próximo espectáculo que darán los estudiantes de artes escénicas, mi amiga luchó contra todos los estereotipos para llegar al lugar en el que está. El principal oponente fue su familia, quienes no soportan tener una hija con unos cuantos kilos de más. Los kilos que le sobran, a ellos les faltan en el cerebro; pero nunca se lo digo porque los adora y no me agrada tocar sus fibras nerviosas, ya que estalla como una bomba molotov.

Su cabello marrón está amarrado en dos colitas, lleva un saco magenta que tiene una flor con plumas de color verde fosforescente. De vez en cuando le gusta usar cosas extravagantes, a mí me encanta la confianza que tiene, aunque en ocasiones me pregunto si no está interpretando uno de sus papeles.

—Elle, ¿ya están planeando la fiesta?—pregunta Avril al tiempo que abre una barra de chocolate y Ushio le sonríe de lado a un jugador de rugby, ya sin prestarnos atención. Es una costumbre mía juntar dinero cuando empieza un año nuevo, los niños necesitan ayuda. Niego con un sonido nasal—. ¿Ya hablaste con Krystal?

La vida social de Krystal es más grande que la ciudad, conoce a todo Hartford y tiene cientos de contactos, además es divertida y su coeficiente intelectual es más alto que el de nosotras tres juntas. Su casa siempre es el punto de reunión para las mejores fiestas, lo sé porque son el tema de conversación durante semanas. Hace dos fiestas al año, desde que le conté acerca de los niños estuvo dispuesta a ayudar, ahora cobra las entradas y dona el dinero a caridad, permite que me involucre en la organización de la fiesta de su cumpleaños, mi pasatiempo favorito.

Amo las fiestas, quizá más de lo que debería, por un tiempo se convirtieron en mi escape, una forma de evadir los problemas. Destrocé el auto de mi padre por manejar en estado de ebriedad, contemplar las miradas decepcionadas de mi familia fue todo lo que necesité para imponerme reglas. No debo volver a los viejos hábitos, así que no asisto a una desde el año pasado. Yo ayudo a organizar, y luego Krystal me da el dinero para entregarlo al orfanato.

Al parecer Avril sigue con la loca idea de romper mi sentido de conservación.

—Fiestas a las que no voy, ya lo sabes.

—Aburrida —canta.

Abro la boca para responder, no obstante, la cierro pues llegamos a nuestro punto de separación, sé que, aunque le repita mil veces que no iré, mil veces más insistirá. Nos despedimos y cada quién se dirige a su destino.

Ubico a Rome en la jardinera de siempre, tiene un pie apoyado en el concreto y los brazos cruzados sobre su pecho. Me da un saludo con su palma cuando me encuentra y se acerca a trote lento, levantando algunas miradas en el camino. Es un jodido bombón.

—Ey, sexy —saluda con ese tono capaz de bajarte las bragas, yo ya soy inmune, o eso quiero creer.

No puedo negar que durante mucho tiempo estuve enamorada de él, la friendzone era jodida. Rome se dio cuenta, habló conmigo y me dijo que me veía como amiga, no quise arruinarlo con mis cosas hormonales porque me siento cómoda estando a su alrededor, es una de las pocas personas con las que puedo ser yo misma. Además, él es el tipo de chico al que le gustan las chicas… Y los chicos. No solo eso, disfruta de una amplia vida sexual sin compromisos y yo no quiero inseguridad, así que terminé desistiendo del guapo muchacho de cabello crespo. De todos mis compañeros, él es el más genial, nuestro vínculo se dio gracias a que compartimos un pasado: los dos somos adoptados.

—¿Cómo estuvo tu fin de semana? —pregunto, distraída, acomodando mechones rebeldes que no quieren permanecer en su lugar.

—Fue buena la cacería —responde, escueto, dejándome claro que no desea hablar de sus conquistas por ahora—. ¿El tuyo?

—Normal, Bridgeton está haciendo una colecta, me estoy ocupando de ello. —Hago una nota mental, no debo olvidar ir a las facultades a solicitar el permiso para dejar los botes de la recaudación.

—Creo que eres una santa, no sé cómo lo soportas —susurra, por un momento su timbre flaquea. Él no es mucho de ir a los orfanatorios, supongo que le traen malos recuerdos.

Se recompone apenas ingresamos a la construcción de ladrillos, su aspecto melancólico es sustituido por uno alegre, su ceño fruncido se convierte en una sonrisa de lado que pone a babear a todas. Lo pierdo en alguna parte, el sociable Rome Gilmore no puede evitar ser acaparado por las multitudes.

No me detengo en mi casillero porque llevo lo necesario en el bolso, no me gusta llegar tarde a la clase de Mitología cualitativa ni a ninguna otra. Soy una loca de la puntualidad. Mi horario consiste en tres horas diarias de clase, un descanso de una hora, y otras cinco horas de clase antes de salir. Debemos de cumplir con dos horas de práctica a la semana, pero al ser voluntaria en Bridgeton, eso es pan comido para mí. La mayor parte de mi tiempo libre la paso ahí.

El final del horario escolar llega a eso de las cuatro de la tarde, me quedo un rato apoyada en el tronco de un árbol, esperando a mis amigas, pero ninguna aparece, por lo que llego a la conclusión de que no vendrán.

Dando pasos cortos me dirijo al estacionamiento para largarme de una buena vez, ya mucha gente se ha ido, solo quedan unos cuantos, conversando cerca de la reja formada por barrotes de metal de color negro que separa al aparcamiento de la escuela, y también la rodea. Hay una caseta donde debería estar un vigilante, pero nunca he visto uno.

El lugar es enorme, y como soy una buena chica que siempre llega a tiempo a la universidad, me doy el lujo de escoger los mejores lugares que, según mi punto de vista, son los que se encuentran al final de las filas. Ahí nadie se acerca, nadie se recarga mientras fuman un cigarrillo durante los descansos, para luego apagarlo en el capó.

Saco las llaves de mi preciosa Mercedes, pero un ruido llama mi atención antes de desactivar la alarma. Detengo mi andar con el ceño fruncido y barro los alrededores, buscando con la mirada. No demoro mucho en encontrar la fuente del sonido, pues no hay demasiada gente en este lado del estacionamiento, no hay nadie más que yo para ser exactos.

Hay dos chicos a dos filas de distancia frente a mí, mis párpados se abren con horror al reconocerlos.

No les he hablado nunca ni he estado cerca de ellos, pero los conozco porque es inevitable no hacerlo, los chismes son tantos que es imposible ignorarlos. La universidad entera rehúye cuando los ve pasar, como si estuvieran cubiertos por insecticida, como si temieran por sus vidas.

Uno está hincado haciéndole algo a ese auto, mientras que el otro observa hacia todas partes, sorprendentemente no se ha percatado de mi presencia, no estaría aquí parada contemplándolos si fuera de otra manera. No hace falta que me acerque para averiguarlo, sé a la perfección qué están haciendo.

Mi interior me ruega que vaya y los enfrente o que, por lo menos, le hable a la policía, sin embargo, vi de cerca lo que son las pandillas, sé cómo castigan a los que tienen lenguas sueltas, yo no quiero ser parte de eso. Quiero irme.

Pese a que lo mejor sería esconderme y esperar a que se vayan, presiono el botón de mi llave eléctrica, el pitido de la alarma al ser desactivada resuena y todo ocurre en cámara lenta durante ese segundo. La cabeza de Willburn gira con rapidez, sus ojos se clavan en los míos como un águila aferrándose a su presa.

Su compañero se pone de pie de un salto y se da la vuelta, listo para venir por mí. Con la misma velocidad me monto en el coche, mi corazón late tan rápido que creo que dejará de latir en cualquier momento. Sin saber muy bien cómo, enciendo el motor, meto reversa y salgo de ahí sin soltar el acelerador, los neumáticos rechinan, creando eco dentro de mi cabeza.

Miro por el espejo retrovisor y, aunque no me sigue, sí está parado en el centro del carril, advirtiéndome que no voy a escapar sin importar qué tan rápido me aleje.

Por algo le dicen «Maldición Willburn».

2

Amo los sábados, si tuviera que vivir una y otra vez el mismo día, sin duda los elegiría, sin pensarlo.

No siempre fue así, cuando vivía en el cementerio era horrible, los familiares visitaban las tumbas y yo tenía que esconderme en un mausoleo abandonado, escuchaba los lamentos de las personas, quienes iban a enterrar o visitar a sus familiares. Recuerdo que tapaba mis oídos con las palmas y cerraba los párpados porque me daba miedo estar ahí adentro, y hacía frío, había polvo, pisos quebrados y solo una rendija de luz. Me repetía que todo estaría bien, pero estar ahí me hacía recordar cosas peores, me hacía revivir.

No quiero recordar eso porque duele, lo guardo en alguna parte de mi mente antes de que las escenas sigan torturándome. Esconder el dolor es más fácil que enfrentarlo.

Soy normal, ya pasó lo malo, ya estoy bien y tengo una familia.

Lo repito, lo repito, lo repito.

Nadie puede saberlo, ni siquiera yo misma.

Aparto los recuerdos parpadeando y me levanto justo como cada sábado. Me visto con unos jeans y una blusa de algodón con el logotipo de Bridgeton en el pecho. Las letras son de colores: rojo, azul, amarillo, violeta y verde. Dentro de la panza de la «g» hay una carita feliz. Amarro mi cabello en una coleta alta y me calzo unas zapatillas blancas para correr. Y estoy lista.

Salgo de mi habitación y bajo las escaleras trotando. Me dirijo hacia la cocina, antes de entrar escucho la risa de mamá, sonrío casi de inmediato.

Hay cosas que me hacen feliz, ellos hacen que mis sombras se vayan, espantan los demonios que habitan en mi alma.

—Buenos días —saludo.

Está sentada en una de las sillas de la barra, observa a papá, quien tiene un gracioso delantal amarrado a la cintura. Seguro está haciendo uno de sus malos chistes, al final son tan malos que terminan siendo divertidos.

—Cariño, buenos días —saluda papá, mientras voltea un panqueque—. ¿Cómo amaneciste? Espero que tengas hambre.

Voy y me siento junto a mamá, pasa su brazo alrededor de mis hombros y me da un apretón rápido.

Es una mujer muy guapa, se ve más joven de lo que en verdad es. Por lo que sé, mi padre se enamoró de ella desde la primera vez que la vio, pero era un amor secreto, no se atrevía a decirle porque temía que ella pensara que se estaba aprovechando.

¿Por qué decidió dar el paso entonces? Simple, fue idea de la santa Lilibeth. Mi padre era oncólogo de mi hermana muerta y veía a Romina casi todos los días. La niña lo animó y, ¡claro!, convenció a mi madre para que saliera con él porque a ella le daba vergüenza y miedo aceptar una cita después de lo que ocurrió con su primer esposo, el padre de Tess y Lili. Ella ha marcado todo, su fantasma está por todos los rincones, es como si me obligara a recordar que todo lo que me rodea le pertenece y que si ella estuviera viva yo no estaría en este lugar.

—Ya quiero desayunar —digo, al tiempo que suelto un suspiro soñador.

Papá cocina y mi madre deja que lo haga, prepara platillos deliciosos, cocinar es su pasatiempo favorito. No siempre puede hacerlo, es un hombre muy ocupado, uno de los oncólogos más cotizados del estado, y seguramente del país. A veces tiene que viajar, da congresos y es benefactor en una asociación que apoya a los niños con cáncer. Mamá va muy seguido a ese lugar, a pasear y a convivir con los pequeños, no puedo evitar pensar que es muy masoquista, es como si yo paseara todos los días por el cementerio, o tal vez nos parezcamos más de lo que creo y por eso voy a la casa hogar.

Mi padre me da una sonrisita cuando me tiende mi plato, hay un omelette con jamón y queso, y una tortita. Diez minutos después los tres estamos sentados en la mesa, nunca empezamos a comer si falta uno de nosotros, excepto cuando papá no puede venir a casa a mediodía.

—Mamá. —Ella alza la cabeza y me observa con una sonrisa—. Quería preguntarte si puedo llevar uno de los botes para las colectas de Bridgeton a tu tienda.

Mi madre tiene una tienda donde vende la ropa que diseña, antes era costurera y trabajaba para gente adinerada de Hartford, ella empezó a trabajar en la casa de moda de la suegra de Tess y ahorró dinero para un día abrir su negocio. Es un sitio muy lindo, francamente amo sus diseños. Cuando era más pequeña me volvía loca probándome todas las prendas. Ahora no visto otra cosa que no sea diseñada por mamá.

Todos los años llevo un bote y lo ponemos en la entrada. Mamá resopla, el cabello de su flequillo se eleva.

—Claro que sí, cariño, no tienes por qué preguntarme si es nuestra tienda. —Hace énfasis en la palabra nuestra. Le doy una sonrisa y agacho la cabeza, avergonzada.

Sé que me aman, yo también los amo, pero a pesar de los años y de lo que hemos compartido, no se siente como si lo suyo fuera mío porque sé que no lo es y no debo olvidarlo. La gente me abandona con facilidad, se cansa de estar conmigo, se olvidan de mí. No quiero volver a ser esa niña con miedo. Siempre fui yo contra el mundo, no voy a confiarme.

—También puedes llevar al hospital, cielo —dice papá, al tiempo que unta mermelada en un pan tostado—. Y haremos la donación como cada año, dime cuánto y para cuándo lo necesitas, ¿de acuerdo?

Robert es una de las personas más nobles que conozco, y tuve la suerte de que quisiera ser mi padre. Sí… Fue un milagro.

Tuve tanta suerte, el problema es que no a todos les toca un camino como el mío, por lo regular ocurre todo lo contrario. Esos chicos que andan vagando con hambre y frío por las calles tienen que aprender a sobrevivir, y a veces no de la forma correcta. Los niños huérfanos, abandonados y solos son corrompidos por el mundo, por uno que se olvida de nosotros conforme pasa el tiempo. Tenemos que llorar en silencio porque nadie escucha y, si lo hacen, te piden que guardes silencio. A la gente le gusta decir que apoya la vida, pero lo cierto es que, cuando creces, a nadie le importa.