20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Niemand ahnt, was in der schweigsamen, störrischen Maria schlummert, der die Mutter, um sie zu beschäftigen, Papier und Bleistift gibt. Als Erwachsene studiert sie an der Wiener Akademie, wird nach ihrer Rückkehr nach Kärnten zum Provinzstar und geht eine Liebesbeziehung mit einem um zehn Jahre jüngeren Schüler ein, Arnulf Rainer. Die beiden inspirieren sich in der fruchtbaren Nachkriegszeit gegenseitig, werden aber auch zu Konkurrenten. Klagenfurt wird rasch zu klein, sie gehen nach Wien. Arnulf spielt besser auf der Klaviatur des Kunstmarkts, Künstlerinnen bringt die Männergesellschaft wenig Wertschätzung entgegen. Aber Maria malt. Maria kämpft. Sie geht nach Paris, nach New York. Mit beinahe achtzig zieht sie in ihrem Atelier, hinter dem Zoo Schönbrunn, Bilanz. Was sie nicht weiß: Ihre eigentliche Karriere als Künstlerin liegt noch vor ihr. Ein großer Roman über eine große Künstlerin: Maria Lassnig, eine der wichtigsten österreichischen Malerinnen, in einer wahrhaftigen Biografie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 642

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Gefördert von der Stadt Wien Kultur.

Copyright © 2022 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien

Alle Rechte vorbehalten

Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien

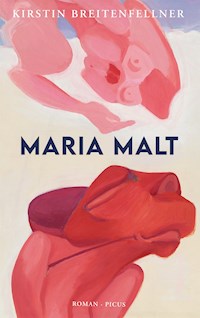

Umschlagabbildung:

Maria Lassnig, Selbstporträt als Tier, 1963

© Maria Lassnig Stiftung / Bildrecht, Wien

Foto: Roland Krauss

ISBN 978-3-7117-2130-3

eISBN 978-3-7117-5474-5

Informationen über das aktuelle Programm

des Picus Verlags und Veranstaltungen unter

www.picus.at

Kirstin Breitenfellner

Maria Malt

Roman

Picus Verlag Wien

Inhalt

PROLOG

1. KAPITEL: DIE MASKE

2. KAPITEL: VERLORENE SCHLACHT

3. KAPITEL: BRAUN IST KEINE FARBE

4. KAPITEL: DER SKANDAL

5. KAPITEL: DER KNABE

6. KAPITEL: DER TAUBENFÄNGER

7. KAPITEL: KOPFHEITEN

8. KAPITEL: MARIA MIT BART

9. KAPITEL: PRINZESSIN PORZIUNKULA

10. KAPITEL: LANDLEBEN

11. KAPITEL: MONSTER

12. KAPITEL: MARIA MALT

EPILOG

EDITORISCHE NOTIZ

DANK

ÜBER DIE AUTORIN

Prolog

Heute Nacht ist die weiße Frau wieder zu mir gekommen. Sie ist immer noch da, mehr noch als früher, als sie noch gelebt hat. Sie wird mich bald holen. Aber jetzt geht es noch nicht, habe ich zu ihr gesagt, ich habe noch zu viele Bilder zu malen. Die weiße Frau stand neben meinem Bett und hat wie immer nichts gesagt. Dann hat sie mir einen Pfahl durch die Brust gerammt wie auf dem Bild, das ich vor einem guten Vierteljahrhundert in New York gemalt habe.

Auf dem Bild sitze ich auf einem Stuhl, mit brauner Hose und nacktem Oberkörper. Hinter mir steht die Frau. Sie trägt grüne Handschuhe und ist eigentlich nur ein Bild, das hinter mir hängt. Sie ist gebannt auf ein Bild im Bild, ein Ölbild ohne Rahmen. Die Nägel, mit denen die Leinwand an dem Holzrahmen befestigt ist, kann man gut erkennen. Die Hände der Frau liegen auf meinen nackten Schultern. Sie ist schon lange nicht mehr da, deswegen habe ich sie auf dem Bild gelöscht. Ich habe, wie ich das oft tue, die Ölfarbe mit Terpentin weggewischt. Dann habe ich ihre Konturen nachgezeichnet, in zarten Kohle- und Pinselstrichen. Nur ihre Hände habe ich in Öl gelassen, sie liegen auf meinen Schultern, und ich spüre ihr Gewicht, obwohl sie mich kaum berühren.

Die Frau fasst mich nicht richtig an. Sie war nie zärtlich, aber sie hat mich beschützt. Sie trägt eine Brille und hat die Augenbrauen besorgt zusammengezogen. Sie war immer besorgt. Der Mund der Frau auf dem Bild lächelt beinahe. Wir beide schauen geradeaus, dem Betrachter direkt ins Auge. Ich lächle nicht. Ich habe den Stab gefasst, der durch meine Brust läuft und doch keine Wunde verursacht. Der durch mich durchgeht und mich doch nicht berührt. Ich halte den Stab an den beiden Seiten, an denen er aus mir heraustritt. Auf der einen Seite ist es die Mitte der Brust, ein kleines Stück über der Brustwarze, auf der anderen Seite die Mitte der Schulter. Beinahe sieht es so aus, als ob ich mich daran festhalten würde. Als ob der Stab mir Halt geben würde. Ich lebe noch, aber als Untote, seit die Frau gestorben ist. Ich habe ihren Stab übernommen, deswegen schaue ich so entschlossen drein. Ihr Stab ist eine Waffe, die gleichzeitig schützt und verletzt. Aber die Verletzungen sind unsichtbar.

Als der Krebs sie holte, wurde ich sie. Ich musste mich selbst durchs Leben bringen. Ich kann ohne sie nicht leben. Sie fehlt mir, obwohl sie in der Nacht manchmal zu Besuch kommt, immer öfter, je älter ich werde. Ich kann ohne sie leben. Ohne sie bin ich erst zu mir selbst gekommen. Ohne sie wäre ich nie zu mir selbst gekommen.

Ich habe begonnen, meine Kindheitserinnerungen aufzuschreiben. Ich erinnere mich an meine Urgroßmutter und meine Großmutter, zwei strenge Frauen, zwei arme Weiberln, die ihr Auskommen einem kargen Ackerboden entrissen haben. Über meine Mutter, diese stolze, schöne, lebenstüchtige, gesinnungslose Frau, kann ich nicht schreiben. Meine Gefühle zu ihr stecken wie ein Pfahl in meiner Brust. Wenn ich ihn herausziehen würde, würde ich verbluten. Ich habe die Gefühle gemalt, beschreiben kann ich sie nicht. Unser Verhältnis war von der Natur, dass man Literatur daraus machen müsste, habe ich zu dem jungen Mann gesagt, der mich berühmt machen wird. Aber das wäre dann keine Beschreibung mehr, habe ich gesagt. Die Beschreibung würde zum Opfer der Literatur werden.

»Ich habe eine Leidenschaft für die Philosophie, eine unglückliche Liebe zur Literatur, eine Lebensheirat mit der Malerei, eine Untauglichkeit für das Leben und eine Versäumnistodesstrafe für die Liebe.« Diesen Satz habe ich gestern in mein Notizheft geschrieben. Am wichtigsten ist der Kern des Satzes, die dritte meiner fünf Lebenssäulen, die das ganze Gebäude meines Lebens trägt. Die Malerei hat mich gerettet. Mit der Malerei habe ich mich gerettet. Die Malerei ist die Liebe meines Lebens, sie hat mich nie im Stich gelassen. Deswegen habe ich mich mit ihr vermählt. Ohne die Malerei wäre ich verkommen. Die Malerei ist mein Vermächtnis.

1.KapitelDie Maske

Das Kind sitzt im Leiterwagen. Seine Augen sind offen, aber es sieht ins Leere. Denkt es etwas? Es fühlt. Es fühlt die Träne im Augenwinkel, denn die Sonne blendet, als die Frau, zu der das Mädchen Mutter sagen soll, an ihr vorbei zur Großmutter ins Haus geht. Drüben flirren die Blätter der kurzstämmigen Birken.

Riedi!, rufen die Kinder, die schon dort drüben in den Kronen hängen und ihre sonnengebräunten, sehnigen Körper hin und her schwingen. Das Schwingen wirft Farbtupfer in die Luft, die Formen bilden, wie kleine Kristalle, wie Schneeflocken, nur dass es Sommer ist. Riedi friert. Neben dem Leiterwagen hängen reife Himbeeren, aber Riedi schaut nicht hin. Sie hört die Kinder. Sie denkt nicht daran, hinüberzulaufen. Sie schließt die Augen und sieht immer noch bunte Flecken, die jetzt in verschiedene Richtungen wandern. Wenn sie alleine ist, tut sie das oft. Farben sind Freunde. Sie sind traurig und froh, sie können fühlen, wie Riedi selbst. Sie sind warm und kalt, trotzig und weich gestimmt. Nur sprechen können sie nicht. Aber das ist nichts Schlechtes. Das kann das Kind auch nicht. Oder will es nicht?

Red endlich was, sagt die Großmutter, die selbst nur spricht, wenn es notwendig ist. Starr nicht so!

Ein leichter Wind streicht Riedi über die Wangen, wie ein Hauch von einem Engel, von dem die Großmutter redet, wenn Riedi schlafen muss. Die Großmutter kann von dem Engel reden, aber nur Riedi kann ihn fühlen. Sie ist allein. Und sie ist nicht allein. Sie hat das Licht am Morgen, das durch die Fensterläden bricht. Sie hat das kalte Wasser, das ihre Wangen heiß werden lässt. Sie hat die Steinstufen, die warm werden von der Sonne und ihr zeigen, dass sie Füße besitzt, die ihr in die Fußsohlen einbrennen, dass sie lebt. Sie hat den Brunnen und sein kaltes Wasser, das die Füße zuerst streichelt und dann heiß werden lässt mit tausend Nadelstichen, unter das man den Kopf halten kann, bis die Haare im Nacken und vor dem Gesicht kleben wie ein Helm, wie eine Maske aus kühlem Metall.

Riedi besitzt kein Spielzeug, aber sie besitzt den Schnee, der zwischen den Zähnen schmilzt, wenn man ihn zu essen versucht, und der unter den Schuhen knirscht, wenn man den Hühnern ihre Körner bringt. Sie besitzt den Duft der Kräuterkammer. Und sie besitzt das Messer der Großmutter, das so spitz ist wie ein Schwert und so weich in der Hand liegt wie ein Stück Seife. Sie besitzt den Strohsack, der sich zusammendrückt, wenn man sich drauflegt. Sie besitzt das Bettzeug, gefüllt mit Türkenfedern, das wärmt, obwohl es ganz leicht ist. Die trockenen Blätter nimmt die Großmutter von den Maiskolben ab, bevor der Mais gedroschen wird. So nutzt der Kukuruz ihnen zweimal, einmal von innen und einmal von außen. Riedi hat ein Gesäß, das das Holz des Leiterwagens berührt, sie fühlt es durch den festen Stoff des Kittels hindurch. Sie fühlt alles. Das Kratzen des Stoffes und seine braune Kraft, die die Haut warmhält. An dem Gesäß sind die Beine dran. Sie sind kurz, aber Riedi kann sie wachsen lassen, wenn sie die Augen schließt. Sie werden so lang wie der Bach hinter dem Haus der Großmutter. Wie zwei Schlangen, die Monster sind. Das linke bäumt sich unter dem Stich eines spitzen Schwertes auf. Es zuckt. Es juckt.

Riedi öffnet die Augen, sie sieht die Gelse davonfliegen und blickt auf die Stelle, die jetzt rot wird und anschwillt. Sie sieht ihre Arme, die in einem zu kurzen Hemd stecken, und ihre Beine, die aus dem Hemd herauswachsen und es immer kürzer aussehen lassen, obwohl das Hemd gleich lang bleibt.

Das Kind wächst, sagt die Großmutter und schaut missbilligend drein, so als ob Wachsen nichts Gutes wäre.

Riedis Finger sind rund und schmutzig, ihr Körper ist stämmig und fest. Sie ist ein quadratisches Kind, genauso breit wie hoch. Das hat die Mutter gesagt, als sie das letzte Mal da war. Quadratische Kinder sind keine guten Kinder. Sie können nicht mit einer Mutter zusammenleben, sondern müssen bei der Großmutter bleiben, bis sie lang geworden sind.

Sie sitzt so langlat wie eine Uroma, klingt die Stimme von Vroni an Riedis Ohr.

Kommst du jetzt endlich spielen?, sagt Vroni und rüttelt an Riedis Schulter.

Riedis Magen knurrt. Sie hat Hunger. Die Großmutter ist gar nicht im Haus, sie ist auf dem Feld und erntet Erdäpfel. Dazu hebt sie die Erdschollen mit dem Spaten und holt dann die Erdäpfel mit ihren großen braunen Händen heraus, um sie nicht zu beschädigen. Die Frau, die ihre Mutter ist, wird die Großmutter im Haus nicht finden und gleich zurückkommen. Sie werden zu Mittag mit ihr zusammen Erdäpfel essen, die weich und mehlig auf der Zunge kleben, die sie zerdrückt. Die Welt ist nicht nur außen, sie kommt auch nach innen. Riedi kann schlucken, und die von der Zunge zerdrückte Frucht wandert den Schlund hinunter in den Magen, den sie füllt mit einem warmen Gefühl. Das Gefühl kommt von den Erdäpfeln der Großmutter, nicht von der Großmutter selbst.

Die Großmutter ist eine ernste Frau. Sie hat zur Seite fallende Augen wie ein kleiner Hund und einen strichgeraden Mund, der immer mürrisch aussieht, auch wenn sie doch einmal lachen muss. Manchmal nennt sie Riedi Honighäfele. Das tut gut. Oder Tschapele und Tschinkale. Das sind Wörter von ihrem eigenen Vater. Tschinkale sagt die Großmutter, wenn sie Riedi lieb hat. Tschapele, wenn sie sich ärgert oder Maria wieder ein Missgeschick passiert ist. Wenn die Großmutter Maria sagt, hat Riedi etwas falsch gemacht. Riedi heißt Maria, so wie die Großmutter und so wie die heilige Mutter Gottes, aber niemand nennt sie so, denn sie ist ja auch nicht heilig. Meistens sagt die Großmutter nichts. Riedi weiß, dass die Großmutter kein lediges Kind bei sich haben will, weil ledige Kinder eine Schande sind, für die man sich schämen muss. Dass das ledige Kind nichts dafür kann, ändert seine Schande nicht.

Wenn Riedi etwas falsch gemacht hat, muss sie auf dem Holzscheit knien. Zum Beispiel wenn ihr etwas runtergefallen ist oder sie vergessen hat, etwas zu tun, was ihr die Großmutter befohlen hat. Und Riedi vergisst oft. Sie vergisst die Dinge, die sie tun soll, weil sie sich selbst vergisst. Sie ist langsam.

Schau nicht immer ins Narrenkastl, sagt die Großmutter, aber sie bleibt dabei ernst, und Riedi kommt sich vor wie ein Narr, sie hört die Schellen an den Eselsohren ihrer unsichtbaren Narrenkappe, denn sie ist dumm wie ein Narr.

Wenn Riedi auf dem Holzscheit kniet, kann sie nicht mehr schauen. Dann ist sie nicht mehr sie selbst, sondern wird ausgefüllt von ihren Knien, die schreien von den Stichen des Scheits, das in ihr Knie schneidet wie ein Messer, wie das spitze Messer, mit dem die Großmutter das Huhn absticht, das dann noch weiterläuft, obwohl es tot ist. Riedi will weglaufen, aber sie muss knien, bis die Großmutter sie erlöst.

Riedi, sagt Vroni, ganz nah an ihrem Ohr. Hörst du wieder die Flöhe husten?

Riedi isst gar keine Erdäpfel und kniet nicht auf dem Scheit, sie sitzt immer noch im Leiterwagen und öffnet jetzt die Augen.

Kommst du spielen?, fragt Vroni und lächelt.

Vronis Mutter ist Schneiderin, ihr Vater arbeitet im Wald, sie wohnen nicht in einer Keusche, sondern in einem Haus, aber sie erlauben Riedi trotzdem, mit Vroni und ihren Brüdern zu spielen. Hinter Vroni tauchen zwei Gesichter auf. Riedi kneift ihre Augen zusammen. Die drei Gesichter unter den Haaren, blond wie Besenstroh, verschmelzen zu einem. Das Gesicht gehört ihnen zusammen: Vroni und ihren Brüdern, Martin und Hubert. Riedi hat keine Geschwister.

Musst wieder mit ihr reden wie mit einem kranken Schimmel?, fragt Martin.

Ja, sagt Vroni.

Riedi kann schon reden, wenn sie will. Aber sie weiß oft nicht, wozu sie reden soll. Beim Spielen weiß sie das immer. Ohne reden kann man nicht spielen. Und beim Spielen weiß man immer, was man sagen soll und wer man ist. Man kann sich ausmachen, wer die Königin und wer die Hexe ist, wer die Mutter und wer das Kind ist, das die Mutter kaltherzig wegschicken muss. Dann ergibt sich das, was man zu reden hat, von selbst.

Die Zunge soll dir verdorren und ein Blitz vom Himmel fahren, sagt Riedi und schaut Martin böse an.

Diesen Satz sagt die Urgroßmutter immer, und ihr dicker Kropf, so groß wie eine Brust, nur dass er am Hals hängt, wackelt dabei bedrohlich. Wenn die Leute zu viel reden, stellt sich Riedi manchmal vor, wie ihre großen rosafarbenen Zungen langsam kleiner und runzliger werden, so klein und dunkel wie Dörrzwetschken. Vor allem wenn sie von Sachen reden, die Riedi nicht versteht.

Die Großmutter streichelt ihr manchmal übers Haar, zum Beispiel, wenn sie von dem Engel spricht, der über dem Kind wacht. Sie schlafen im gleichen Bett. Es ist schon warm, wenn die Großmutter hineinkriecht.

Mach Platz, Riedi, sagt sie und murmelt dann noch ihr Abendgebet, bevor sie einschläft und tief und wie ein schnarrendes Uhrwerk zu atmen beginnt.

Lass dich nicht zornig machen, denn Zorn ist eine Sünde und täte dem lieben Heiland weh, sagt die Großmutter.

Das Böse ist immer da. Es findet dein Herz und die Stelle, wo es Unheil bringen kann, sagt die Großmutter.

Jetzt träum nicht schon wieder, ruft Vroni und rüttelt an Riedis Schulter, komm lieber!

Du dumme Krot, schreit Martin und läuft voran, zurück zu den Birken und zum Bach, wo sie ihre Spiele spielen.

Schlag keinen Bahöl an wegen nichts, sagt Vroni zu Martin.

Ich komm ja, schreit Riedi, und der Leiterwagen rollt beinahe davon, als sie aufsteht.

Ihre Beine sind taub und kalt, die Großmutter wird schimpfen und sagen, dass sie sich den Tod holen kann. Riedi war schon einmal beinahe tot. Wenn man nach dem Fangenspielen aus dem kalten Brunnen trinkt, kann man eine Lungenentzündung bekommen und von dem Fieber ganz wirr werden. Riedi liegt alleine in dem großen Bett, um sie herum Frauen, die den Rosenkranz beten und ihr eine brennende Kerze in die Faust stecken. Riedi strahlt. Sie ist eine Königin, jedenfalls eine Prinzessin, ihr Herz schwillt an und klopft wie ein wildes Tier, weil sie zum ersten Mal im Leben jemand ist. Aber sie ist zu müde, um sich lange daran zu freuen. Als sie das nächste Mal aufwacht, ist es ganz still, und Riedi ist genesen. Die Großmutter dankt Gott. Also muss sie Riedi doch gernhaben, auch wenn man davon nichts merkt.

Aber geh, Kind, daran kannst du dich nicht erinnern, das haben wir dir nur oft erzählt, sagt die Großmutter, wenn Riedi davon spricht. Doch Riedi weiß es genau. Sie sieht es vor sich und spürt es auf dem Rücken und in den Innenseiten der Hände, in denen die Kerze steckt. Sie spürt es im Herzen, das wieder anfängt zu hämmern, wenn sie daran denkt, dass sie jemand ist: wert, vor der Hölle gerettet zu werden. Jemand, dem man Kerzen anzündet und das Glöckchen läutet, um ihn in den Tod zu begleiten.

Sie gehen zum Bach. Vroni zählt die Zaunlatten, indem sie ihre Hand darüberrattern lässt.

Er liebt mich, von Herzen, mit Schmerzen, mich allein, nur zum Schein, treu und wahr, führt mich zum Traualtar, ein bissel, ein wenig oder gar nicht …

Vroni will auf jeden Fall heiraten. Wenn die Blumen zu blühen beginnen, beginnt Vroni, Blütenblätter auszurupfen.

Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich …

Riedi ist fad, findet Vroni. Mit ihr kann man nicht reden. Schon gar nicht über das Heiraten. Aber mit Martin und Hubert kann man noch weniger darüber reden. Vroni kann alle Sprüche. Sie hat sie von ihrer Mutter gelernt.

Teufel, spring übern Zaun, lass uns in die Taschn schaun, sagt Vroni, wenn sie etwas verloren hat.

Denn der Teufel nimmt sich Sachen und sitzt dann darauf, sodass man sie nicht sieht, auch wenn man noch so gut sucht. Manchmal sitzt auch seine Großmutter auf den Sachen. Riedi lacht. Alle haben eine Großmutter, auch der Teufel.

Martin sitzt am Bach unterhalb der Häuser, die sich in eine Mulde drücken. Hier unten, am Bach, kann ihnen niemand etwas tun. Davon ist Martin überzeugt. Oben, vom Ort aus, sieht man in der Ferne die große Burg. Sie heißt Hochosterwitz. So als ob Ostern ein Witz wäre. Aber hoch droben thront sie doch, auf einem Felsen im Tal, hinter und neben ihr ragen Berge auf. Wenn die Luft im Sommer vor Hitze flirrt, sieht sie aus wie im Märchen.

Dort oben wohnen die Ritter, sagt Martin, sie haben Schwerter, aber sie haben kein Wasser, so wie wir hier unten im Hammergraben!

Auf der blauen Donau schwimmt ein Krokodil, hat so lange Haxen wie ein Besenstiel, singt Vroni.

Riedi nimmt einen feuchten Stein aus dem Bach und beginnt auf dem staubigen Weg zu zeichnen. Sie sieht den Sand, der durch ihre Zehen quillt. Auf der Seite wachsen die Sauläuse, hoch wie das Kind, das Tausendguldenkraut, das die Großmutter so sehr liebt und das sie getrocknet in ihrer Kammer aufbewahrt, und die harten Gräser, deren Köpfe man pflücken und in den Wind blasen kann. Man kann ihre Köpfe abziehen und die anderen Kinder vorher raten lassen. Hahn oder Henne? Wenn das Bündel rund ist, ist es eine Henne, wenn es einen Zipfel trägt, ein Hahn.

Riedi zeichnet das Haus, in dem sie mit der Großmutter wohnt. Es besteht nur aus einem Zimmer mit Herd, Tisch, Bank und einem Sessel. Dahinter ist die Schlafkammer. Zur Badstube mit dem Zuber muss man um das Haus herum gehen. Die Fenster sehen aus wie kleine, zusammengekniffene Augen. Das Haus ersteht vor Riedis Augen. Sie kann es noch einmal hervorzaubern mit dem Stein, indem sie Striche in den Sand drückt. Riedi mag das Spiel, weil Vroni, Hubert und Martin immer staunen, wenn es Riedi gelingt, etwas zu zeichnen, von dem man nicht erst fragen muss, was das bitte sein soll, weil es ihr das Gefühl gibt, dass ihr die Welt zu gehorchen hat. Aber Vroni will heute lieber das Spiel mit der Hexe spielen.

Mutter, willst du dein Kind verkaufen?, ruft die Hexe, die hinter dem Holzstoß und unter einer Schürze kauert.

Da will ich lieber um die Wette laufen!, rufen die Kinder und die Mutter und rennen weg.

Die Hexe muss ihnen hinterherjagen, aber sie darf erst nach dem zwölften Glockenschlag aus ihrem Versteck kommen. Riedi muss schon wieder die Hexe sein. Immer muss sie die Hexe sein. Die Kinder wollen es mit vereinten Kräften, und Riedi ist alleine und kann sich nicht wehren.

Die Kinder singen: Es hat schon eins geschlagen. Die Hex ist noch nicht da. Es hat schon zwei geschlagen. Die Hex ist noch nicht da. Es hat schon drei geschlagen. Die Hex ist noch nicht da. Es hat schon vier geschlagen …

Am Schluss trauen sich immer nur noch die Mutigsten mitzusingen, die schon nicht mehr an das Christkind und manchmal auch nicht mehr an den Nikolaus und an den Krampus und an Schutzengel glauben, weil sie schon in die Schule gehen, so wie Martin, der jetzt immer herausfordernder, immer lauter singen muss, weil Vroni und Hubert schon verstummt sind.

Riedis Herz schlägt so fest, dass sie die Glocke jetzt wirklich läuten hört, sie schlägt von innen an ihre Brust, die gleich platzen wird. Riedi hält die Luft an, aber das Schlagen hört nicht auf, bis sie es nicht mehr aushalten kann. Sie springt hinter dem Holzstapel hervor.

Ich spiel nimmer mit!, ruft sie und rennt zu den Birken.

Blutiger Hühnerkragen! Abghäutelter Schendarmschädel! Ausgezutzelter Affenschwanz!, schreit Martin ihr hinterher.

Er kann so viele Schimpfwörter, dass er einmal in der Hölle schmoren wird. In der Hölle ist es dunkel, so wie beim Schuster Roggl in Gurk, bei dem in der Küche neben der Werkstatt das Schweinefutter gekocht wird. Die Fliegen kleben so dicht an der Wand, dass es schwirrt von den metallenen Flügeln, die nicht aufhören sich zu bewegen, die nie Ruhe geben. Riedi versucht so viele Fliegen wie möglich zu fangen und sie ins Schweinefutter zu werfen. Das kochende Futter ist die Hölle der Fliegen.

Soll dich der Teufel durch die Finger durchwuzeln!, schreit Martin.

Aber Riedi hört ihn nicht mehr. Sie ist wieder in ihrem Kopf. Sie ist schon bei den Birken und springt in die Höhe und hält sich an einem Wipfel fest. Der Wipfel gibt nach unter der Last ihres kleinen, festen Körpers und zieht ihn dann empor, zum Himmel. Das Licht zwischen den Blättern flackert, die Farben vermischen sich und teilen sich wieder. Riedi kneift die Augen zusammen. Sie sieht Blau und Grün und Hell und lässt sich schwingen, der Wind bläst auf ihre Haut, die kleinen Härchen stellen sich auf, und die Sonne durchflutet das Kind, das kein Kind mehr ist, sondern ein schwingender Aff, der nicht mehr denkt und nicht mehr denken muss und nur noch fühlen kann, bis die Hände wehtun und die Arme schwach werden und der Aff sich fallen lässt und wieder ein Kind wird.

Die anderen spielen das zweite Hexenspiel, aber Riedi spielt nicht mehr mit. Vroni hat sich ein altes Tuch über den Rücken gelegt, denn sie muss nun die Hexe sein. Sie schaut grantig wie eine echte Hexe und macht einen Buckel. Riedi tut der Rücken weh, als sie es sieht. Vroni ist die Hexe, die die Mutter mit List und Ausreden aus der Stube locken muss. Wenn es ihr gelingt und die Mutter nicht mehr da ist, um ihre Kinder zu beschützen, hat die Hexe gewonnen und kann die Kinder stehlen. Es ist wichtig, dass eine Mutter da ist. Vronis und Martins und Huberts Mutter ist immer da, nur Riedis Mutter ist nicht da.

Die Mutter! Riedi hat sie beinahe vergessen.

Die Mutter war schon lange nicht mehr da, Riedi erinnert sich nicht genau, wie lange. Sie weiß nicht, wie man Jahre auseinanderhalten soll. Und der Nikolaus sieht immer gleich aus. Riedi erinnert sich aber an das Nikolausfest, bei dem die Mutter dabei ist und dann doch nicht für sie da. Der Nikolaus trägt einen langen Mantel und einen spitzen Hut, sein weißer Bart glänzt wie Seide, und seine weißen Haare wallen unter dem Hut hervor wie blitzende Wellen, nicht dunkel und trocken wie die grauen Haare der Großmutter. Der Nikolaus hat einen Sack mit Geschenken und fragt, ob das Kind eh brav gewesen ist. Die Großmutter nimmt das Kind auf den Arm. Es ist noch klein genug, um getragen zu werden.

Der Nikolaus mit dem braunen Sack und den roten Wangen spricht mit warmer, samtweicher Stimme. Beinahe wie eine Mutter. Oder wie der Großvater, den Riedi nicht kennt, weil er die Großmutter nicht heiratet, als sie ein Kind unter dem Herzen trägt. Der fesche Sohn vom größten Bauern der Gegend ist auf und davon, als er von der Mutter erfährt, die unter dem Herzen der Großmutter wächst, denn die Großmutter ist nicht vermögend genug. Sie muss deswegen einen Witwer mit einem Schock Kindern heiraten, so nennt es die Großmutter. Ein Schock sind fünf Dutzend, das weiß Riedi, und sie weiß auch, dass es ganz so viele wohl nicht sind und man nur so sagt, wenn man ganz viele meint. Dass die Sprache komisch ist und nicht immer meint, was sie sagt. Und dass das alle ohne Nachdenken verstehen, außer Riedi. Riedi versteht oft Sachen so, wie sie gesagt werden, und nicht, wie sie gemeint sind.

Riedi hat keine Geschwister, aber die Großmutter hat noch mehr Enkelkinder als Riedi. Von dem Schock Kinder ist eines ein Butzerl, kaum zwei Jahre, als die Großmutter den Witwer heiratet. Sie liebt es mehr als ihre leibliche Tochter und mehr als ihr leibliches Enkelkind, mehr als Mathilde und als Riedi. Die Großmutter gibt Bettlern ihre Kleidung. Sie ist zu gut. Deswegen wird ihre Mathilde ein so wildes Kind, sagen die Leute. Dass Mathilde, die wilde Thilde, wild ist, erkennt man daran, dass sie zuschlagen kann, zum Beispiel wenn sie ihren Cousin, den Rotzglocken-Loise, verteidigt. Riedi kann niemanden verteidigen, nicht einmal sich selbst. Wahrscheinlich ist sie deswegen nicht gut genug für ihre Mutter. Wahrscheinlich ist Riedis Vater deswegen davongerannt, so wie der Vater der Großmutter und der der Mutter. Wenn ein Mädchen kommt, rennen die Väter immer davon.

Bei dem Nikolausfest, das sich in Riedis Erinnerung eingräbt, ist die Mutter auch da, aber sie verteidigt Riedi nicht. Sie versteht nicht einmal, dass Riedi angegriffen wird, weil sie gerade nicht im Haus ist. Riedi streckt ihre kleine Hand zu den rosigen Wangen des Nikolaus aus. Ihre Hand will ihn anfassen, sie strebt wie von selbst zu den glühenden Wangen, der weichen, warmen Haut des Nikolaus. Die Hand berührt das Gesicht, und das Kind erschrickt. Das, was aussieht wie ein Gesicht, ist hart und trocken, es ist eine Maske aus Pappe. Die Großmutter lacht ihr seltenes Lachen, das nicht lieb ist, sondern papieren. Sie lacht über Riedi, die jetzt weinen möchte, und die sichtbare Welt, bis dahin ein Ort, der genauso ist, wie er aussieht, bekommt einen Riss. Riedi fällt durch ein Loch im Boden, und auf ihr liegt eine Falltür aus Pappmaché, hinter der die Welt sich verbirgt. Riedi hält den Atem an, umhüllt von einem dunklen Erstaunen, und ihr Mund verzieht sich. Bevor das Weinen beginnt, steckt sie das Gesicht in den Hals der Großmutter, wo es auch dunkel ist, aber warm und weich. Der Riss in ihrem Herzen geht nie mehr ganz zu, er heilt nicht und zeiht den heißen Sand zwischen den nackten Zehen und das kalte Wasser in den Haaren und die Wärme der Steinstufen in den Fußsohlen Lügen. Die Welt ist nicht so, wie sie zu sein scheint, und das Erstaunen darüber tut weh. Riedi hat niemanden, der ihr zeigt, wie die Welt wirklich ist. Sie muss alles selbst lernen. Das Sehen, Gehen, das Sprechen und sogar das Schlafen.

Ihre Lehrer sind die Knie, die auf dem Scheit knien, weil ihr niemand sagt, was sie darf und was nicht. Ihre Lehrer sind die Augen, die etwas sehen und dann mithilfe der Hand in den Sand zeichnen und ihr so beweisen, an was man sich anhalten kann. Ihre Lehrer sind ihre Hände, die auf die Steinstufen fallen, weil niemand das Kind an der Hand hält.

Das Geschrei, das Riedi anstimmt, als die Hände zu brennen beginnen, nutzt nichts. Da ist zwar ein Arm, der das Kind aufhebt. Das Kind sieht die Welt plötzlich von oben und legt seinen Kopf in die Halsgrube von dem, der es doch aufgehoben hat, in eine Ruhe, die nur für einen Wimpernschlag währt. Es hebt den Kopf wieder, als die Tränen zu fließen beginnen, und sieht seine Hände, rot von dem Schlag auf die Steinstufen und staubig, es sieht zum ersten Mal seine Hände und kann den Blick, der von den Tränen immer weniger scharf wird, immer weniger davon abwenden.

Schlimmer Stein, hau ihn doch!, sagt der Kopf über der Halsgrube, der die roten Hände auch sieht, und lacht.

Das Kind wird abgesetzt und haut den Stein, aber es hilft nicht, es tut noch mehr weh, es tut doppelt weh, und vielleicht ist es das, was die Großen wollen. Dass das Kind, das immer stolpert und zu dumm ist zum Gehen, das immer auf die Nase fliegt, das kein Wort und keinen geraden Satz herausbringt, endlich merkt, wie dumm es ist. Wie dumm es ist, wenn es vor Schmerz zuerst gar nicht schreien kann und nach der Luft ringt, die es zum Schreien braucht. Und dass es dann endlich schreit.

Die Großen sind immer viele, sie amüsieren sich über das Kind, das allein und klein ist und dumm und von den Steinstufen dafür bestraft wird. Das dunkle Erstaunen wird nicht nachlassen, es wird immer größer werden, je öfter das Kind sich daran erinnert. Je mehr es sich hineinfühlt. In die Wimpern, die in der Halsgrube der Großmutter feucht werden, in die Fingerspitzen, die das trockene, harte Gesicht des Nikolaus aufbewahren, das gar kein Gesicht ist und sich nicht bewegt. Auch wenn der Nikolaus jetzt lacht und einen Apfel und drei Nüsse aus seinem Sack holt. Der Schrecken bleibt. Alles ist anders, als Riedi gedacht hat. Es ist nicht heimlich, sondern unheimlich.

Maria!

Die Frau, die ihre Mutter ist, steht vor der Tür. Sie ist schön und stark. Sie hat breite Backenknochen wie die Urgroßmutter und ist ebenso gescheit. Sie hat ein langes, starkes Kinn und trägt einen feinen Rock und eine neue Bluse. In der Hand hält sie eine Puppe. Die Puppe hat eine glänzende Stirn und eine weiße Schürze mit zarten Spitzen, lange dünne Arme und Beine und schwarze lange Haare. Die Puppen, die Riedi auf dem Fensterbrett aufgereiht hat, haben auch lange Haare, aber sie sind blond und strohig, weil sie aus einem Maiskolben, dem Kukuruz, gemacht sind, der Riedi damit zum dritten Mal nutzt. Puppen aus Kukuruz haben keine Glieder, nur einen Rumpf.

Die Großmutter ist zurück vom Feld und hat schon eine Pfanne auf den Tisch gestellt. Es gibt keine Erdäpfel, sondern Speck mit Eiern, weil die Mutter da ist und etwas zu sagen hat. Riedi kann daneben sitzen. Mit ihr redet niemand. Und deswegen redet sie auch nichts. Sie hat den Zutzel bekommen, weil die Großmutter aufs Feld musste, einen Stofffetzen, gefüllt mit einem Stück Zucker und getränkt in Alkohol. Das bekommen alle Säuglinge, damit sie still sind, wenn sie alleine zu Hause warten müssen, dass die Großen von der Arbeit zurückkommen. Dabei werden sie stumm und schreien nicht mehr. Und manche, die zu viel zutzeln, werden auch dumm. Riedi ist nur außen dumm, nicht innen. Aber das können die Großen nicht sehen. Sie kratzt an ihrem Gelsenstich. Aus seiner Mitte kommt eine durchsichtige Flüssigkeit.

Redet sie jetzt wenigstens?, fragt die Mutter.

Und die Großmutter schüttelt den Kopf. Riedi schweigt. Was soll sie sagen? Sie ist ja nicht angesprochen. Sie ist ja dumm, die Mutter hat recht. Die Wörter sind alle in ihrem Kopf und kommen nicht heraus. Und wenn man sie aus ihr herausprügeln würde. Sie würde sie nicht hergeben. Riedi ist stur wie ein alter Schafbock.

Was ist los?, fragt die Großmutter. Warum bist du da?

Die Mutter lacht. Der Großmutter fallen vor Neugier fast die Nägel von den Fingern.

Die Frauen reden, als ob Riedi nichts verstehen würde. Von Klagenfurt und dem Bäckermeister. Der Bäckermeister stammt aus der Gegend von Obermühlbach, aber geheiratet hat die Mutter ihn in Klagenfurt. Die Mutter hat einen Witwer geheiratet, so wie ihre eigene Mutter. Die Mutter heißt jetzt nicht mehr Gregorz, so wie ihre eigene Mutter und wie Riedi, sondern Lassnig. Sie arbeitet nicht mehr in den Treibacher Chemischen Werken und schon lange nicht mehr bei dem Grafen als Dienstmagd, sondern wohnt in Klagenfurt, das sie schon besser kennt als ihren Kittelsack. Klagenfurt ist die Landeshauptstadt von Kärnten, die Mutter ist jetzt wer. Und der Anton, der eigentlich Riedis leiblicher Vater ist, kann sich jetzt seinen Grafenvater, auf den er sich so viel einbildet, an den Hut stecken. Der Grafenvater hat Antons Mutter nicht geheiratet, obwohl der Anton ein Sohn war und keine Tochter. Er hat seinen Sohn nicht anerkannt, weil dessen Mutter eine Bauernmaria war. Trotzdem denkt der Anton, dass er etwas Besonderes ist. Er kann jedes Instrument spielen und auf diese Weise sogar die wilde Thilde herumkriegen, die gern in Lederhosen herumläuft. Die wilde Thilde ist Riedis Mutter, sie heißt Mathilde und ist keine Mutter, sie hat Besseres zu tun, in der Stadt oder sonstwo, das weiß niemand so genau. Der Anton hat Mathilde im Stich gelassen, so wie sein Vater die Bauernmaria im Stich gelassen hat, und er hatte allen Grund dazu, denn Riedi, die auch Maria heißt, ist ein Mädchen.

Riedi dreht sich zu der Fotografie um, die auf dem Fensterbrett steht. Auf der Fotografie trägt die Mutter eine Lederhose und Kniestrümpfe und einen Jägerhut, sie schaut keck wie ein Mann und hat wie ein echter Jäger ein Gewehr über die Schulter gehängt. Thilde wildert, nennt die Großmutter das Bild, das aus der Zeit ist, als Thilde noch keine Mutter war. Thilde ist schon über dreißig, als sie Mutter wird.

Zwei Zornbinkerl, das wär eh nicht gut gegangen, sagt die Großmutter.

Und die Mutter sagt, dass der Anton wohl einen Sohn gewollt hat, falls er überhaupt ein Kind gewollt hat, das er ja eigentlich gar nicht gewollt hat, weswegen er ja auch das Weite gesucht hat.

Wenn man einen Sohn bekommt, dann trinkt man Wein, und wenn man ein Mädel bekommt, Wasser, sagt die Mutter. Und dann rennt man noch mehr davon, als wenn man einen Buben bekommt, sagt die Mutter, sie hat es schon so oft gesagt, aber jedes Mal, wenn sie es sagt, wird es noch wahrer.

Der Bäckermeister, der so alt ist, dass Mathilde wieder jung wird mit ihren Mitte dreißig, der zwanzig Jahre älter ist als Mathilde, wohnt in der Fröhlichgasse dreizehn.

Riedis Herz macht einen bangen Sprung, beinahe so, als ob es üben wollte, fröhlich zu sein.

Da sagt die Mutter: Dreizehn, das wird ja wohl kein Unglück bedeuten.

Und die Großmutter sagt: Brot braucht jeder, mehr als einen Gstudierten oder Advokaten.

Die Mutter zeigt ihre ebenmäßigen weißen Zähne. Sie hat dichte Augenbrauen und kalte Augen. Sie kann alles schaffen. Sie ist kein Heulhäfn, so wie Riedi.

Heulhäfn, das sagen Martin und Hubert, wenn Riedi weint. Die Mutter ist eigensinnig wie ein alter Schafbock. Das ist Riedi auch. Das weiß aber nur die Vroni, die es ihr immer sagt. Und seitdem weiß sie es auch selbst. Der Bäckermeister wird Marias Vater werden. Das sagt die Mutter jetzt.

Das Kind muss in die Schule. Vielleicht wird es dann was mit dem Reden. Die Nonnen werden es ihm schon beibringen.

Die Mutter geht und gibt Riedi die Puppe.

Von deinem Vater. Du heißt bald Maria Lassnig.

Riedi möchte lieber Eleonore Löwenherz heißen, Eleonore ist ihr zweiter Name, den sie bei ihrer Taufe bekommen hat, sieben Tage nach ihrer Geburt in Kappel am Krappfeld. Sie ist auch etwas Besonderes, so wie ihr leiblicher Vater, aber niemand sieht es. Die Burg sieht man nur von der Halt aus, der Viehweide mit den Butten, auf denen Riedi gerne sitzt und in die Ferne schaut und aus denen die Kühe mit ruhigen, regelmäßigen Zügen Wasser trinken. Auch hier blüht das Tausendguldenkraut und mit ihm die Träume von einer anderen Welt, in der Riedi eine Prinzessin ist, ein Burgfräulein, das eine Burg und tausend Dukaten besitzt, nur weiß es niemand.

Die Mutter geht zum Postbus, den schmalen Weg entlang der Mulde, in die sich die Häuser drücken. Riedi dreht ihr den Rücken zu. Sie beugt sich zu dem Gelsenstich, der juckt, sie kratzt und er juckt noch mehr und sie kratzt noch mehr, bis das Jucken sie ausfüllt und sie die Augen schließt. Riedi senkt den Kopf und öffnet die Augen wieder und schaut der Mutter durch die gespreizten Beine nach. In ihren Kopf schießt das Blut, und die Tränen fließen in die Augen, weil die Augen unten sind, und die Beine sind Rahmen, die das Bild der Mutter festhalten, das verschwimmt. Ihren breiten Rücken und ihren feinen Rock und das Versprechen, das dunkel ist, weil Riedi sich nicht vorstellen kann, wie es in der Stadt ist, die eine Furt von Klagen ist, in der es eine Backstube mit Säcken voll Mehl gibt und Backbleche voll duftendem Brot und Kuchen.

Riedi sieht die Nonnen, denn sie weiß, wie Nonnen aussehen, und die Schule, von der Riedi nicht weiß, wie sie aussieht, weil sie so groß ist wie fünf Kirchen, hat die Mutter gesagt. Sie sieht die Buchstaben, von denen sie aus dem Gesangsbuch schon weiß, wie sie aussehen, und kann es gar nicht mehr erwarten, sie zeichnen zu lernen. Wenn Riedi zu den Nonnen geht, muss sie später keine Kreuze machen, wie die Großmutter, die nicht schreiben kann, sie wird Buchstaben zeichnen und Wörter erschaffen. Eine Welt auf der Tafel und auf dem Papier, nicht nur in ihr drinnen.

Dann vergeht der Sommer, und die Mutter kommt nicht, und Riedi weiß nicht, wie viel Zeit schon vergangen ist. Sie kann die Großmutter nicht fragen, die auf dem Feld ist oder im Garten Rüben ausgräbt, die Ribiselmarmelade kocht und ihre Kräuter trocknet für den Winter.

Riedi wartet, bis sie die Zeit vergisst. Sie weiß nicht mehr, ob ein paar Monate vergangen sind oder ein Jahr. Sie hat die Mutter vergessen und erinnert sich nur noch an die weiße Bluse, an die weiße Frau mit dem feinen Gewand und der schönen Puppe, die die Frau Riedi wieder weggenommen hat, weil sie hier nur schmutzig wird. Die Riedi bekommt, wenn sie nach Klagenfurt zieht, wenn die Mutter sie dorthin und also zu sich nimmt. Es muss bald so weit sein, denn die Großmutter hat gestern gesagt, dass Riedi im Herbst in die Schule kommt.

Herbst 1925. Das Jahrhundert ist schon zu einem Viertel vorbei, hat Martin gesagt. Und er muss es ja wissen, er geht schon in die vierte Klasse. Das Jahrhundert ist schon zu einem Viertel vorbei, und die Mutter kommt nicht. Es gibt ein neues Geld, das nicht mehr Kronen heißt, sondern Schilling. Das nicht mehr so schnell weniger wert wird und von dem man nicht ganze Scheibtruhen braucht, um ein Brot zu kaufen. Es ist ein Tausendkronenkraut, denn für zehntausend Kronen bekommt man nur einen Schilling. Ein Schilling schillert, denn er ist zehntausend Kronen wert.

Es gibt keine Kronen mehr, weil es auch keinen Kaiser mehr gibt. Das weiß nicht nur Martin, sondern sogar die Großmutter, die sagt, dass der letzte Kaiser, den sie Monarch nennt, schon ein Jahr vor Riedis Geburt auf den Thron verzichtet hat. Abgedankt, sagt die Großmutter, aber das hat nichts mit Dank zu tun, lacht sie Riedi aus, die fragt, warum der Kaiser sich bedankt, wenn man ihm die Krone wegnimmt.

Abgedankt heißt, dass man freiwillig geht, aber der Kaiser wurde zum Verzicht gezwungen, und damit war die Monarchie zu Ende, sagt die Großmutter, die dem Kaiser keine Träne nachweint, nur der schönen Kaiserin Zita, die jetzt keine Kaiserin mehr ist. Der Kaiser, der kein Kaiser mehr ist, ist tot, sagt die Großmutter, und die Kaiserin lebt jetzt im Exil, das heißt in einem fremden Land, zusammen mit der Prinzessin Adelheid und ihren vier Brüdern. Adelheids Vater hat den Krieg verloren und damit auch gleich sein Land. Die Prinzessin ist keine Prinzessin mehr und mit ihren Brüdern in die Fremde gezogen. Aber Riedi ist dageblieben.

Riedi kriecht in den Heuhaufen im Stadl und hält die Luft an. Sie ist Prinzessin Eleonore Löwenherz und wird bald von der Kaiserin abgeholt in ihr Schloss nach Klagenfurt. Eine Prinzessin im Heu wird ja wohl hoffen können, auch wenn sie weiß, dass die Mutter nicht mehr kommen wird, dass Riedi ein schmutziges Heukind bleiben wird und dass ihr Traum von der Prinzessin abdanken muss. Dass Klagenfurt ein Exil ist, in dem es gar keine Prinzessinnen gibt.

Der Staub der Blumen kriecht ihr in die Nase, und sie muss niesen, sie niest die Tränen heraus, die nicht fließen, sondern gleich getrocknet werden von dem flirrenden Staub, der in der Luft tanzt, die nicht leer ist, sondern sich bewegt und den Staub zum Himmel trägt.

Der Staub fliegt zum Himmel, und das Kind bleibt zurück. Es liegt schwer auf dem Rücken, niemand hebt es auf, für die Luft ist es zu schwer, es hebt die Beine und schaut durch den halben Rahmen seiner Beine. Im Rahmen der Beine erscheint die Katze, der das Kind schon den ganzen Sommer Milch ins Häferl schüttet. Die Katze ist scheu. Sie lässt sich nie streicheln. Jetzt streift sie schnurrend um die in die Höhe gehobenen Knie.

Riedi!, ruft die Großmutter.

Riedi schaut aus dem Heustadel, da steht die Mutter.

Die Großmutter hat schon alles gepackt, außer den strohgelben Puppen und ihren Kleidern besitzt Riedi ja nichts. In dem Bündel, das die Großmutter geschnürt hat, befinden sich auch die Matrosenbluse und die große weiße Schleife, mit denen Riedi mit der Mutter beim Fotografen posiert hat. Seitdem hat sie die Bluse nicht mehr getragen und auch die Schleife nicht. In einer Keusche sind solche Kleider fehl am Platz. In einem Bäckerhaus um die Ecke von dem großen Lindwurm, von dem die Mutter erzählt hat, nicht. Aber leider passt die Bluse dem quadratischen Kind nicht mehr, und für eine weiße Schleife, die fast so groß ist wie der halbe Kopf, auf dem sie thront, ist Riedi jetzt schon zu groß. Riedi dreht sich nicht um, als sie aus der Tür tritt in ihr neues, fremdes Leben. Sie denkt an die Puppe mit den langen Gliedern und den schwarzen Haaren, die die Mutter dieses Mal nicht mitgebracht hat. Vielleicht wartet sie beim Lindwurm, vielleicht ist ein Keuschenkind so eine Puppe doch nicht wert. Vielleicht muss sich das Keuschenkind so eine Puppe erst verdienen. Die Mutter nimmt Riedi nicht an der Hand. Ihr Gesicht ist glatt, ihre starken Wangenknochen erlauben dem Gesicht nicht, seine Gefühle zu zeigen. Die Haut ist so fest und so straff gespannt, dass Riedi zuerst denken will, wie eine Maske. Aber es stimmt nicht ganz. Das Gesicht der Mutter sieht aus wie ein Spiegel, nur dass man in dem Spiegel nichts sieht, weil er aus Porzellan gemacht ist.

Das starke Kinn der Mutter streckt sich nach vorne, Richtung Klagenfurt. Dort liegt Riedis Zukunft. Der Zug wird sie hinbringen. Riedi hat die Schwelle übertreten, sie geht den Hammergraben entlang und dreht sich dann doch noch einmal um.

Die Großmutter steht am Gatter und macht ein strenges Gesicht. Sie trägt eine Maske, nur dass die Maske nicht glatt ist, sondern voller Runzeln, eine Maske aus Leder, undurchsichtig und regungslos wie immer, außer wenn die Großmutter die Rührung packt und sie wegen des Jesuskinds oder der Kaiserin Zita Tränen vergießt. Die Großmutter lässt Riedi gehen, ohne eine Träne zu zerdrücken. Aber ihre zur Seite abfallenden Augen verengen sich zu schmalen Schlitzen. Neben ihr sitzt die Katze und schleckt ihr Fell. Katzen tun immer so, als ob sie alles nichts angeht. Aber die Katze braucht trotzdem Milch. Wer wird sich jetzt um die Katze kümmern?

2.KapitelVerlorene Schlacht

Jetzt ist er auf den Tisch gesprungen. Er steht dort oben und schreit in das spärliche Publikum hinunter. Dabei hat das Publikum sich auf etwas anderes eingestellt: die freundlichen Eröffnungsworte des jungen Mannes, der schon den Mund geöffnet hat, um zu sprechen zu beginnen. Der junge Mann steht unten, neben dem Tisch, und sieht aus wie ein Prinz, mit zartem, langem Gesicht und klaren Augen. Sein Bart ist ordentlich gekämmt, sein Haar zurückgestrichen, seine Krawatte schimmert silbergrau. Ernst Fuchs hat Kultur. Arnulf Rainer steht über ihm und gibt den Kulturaffen Zucker, indem er sie beschimpft.

Arnulf brüllt in den dunklen Raum.

Ich spucke auf euer Hemd!

Sein blasses Gesicht, gerade noch ohne Regung, wird rot. Die lockigen braunen Haare hängen bis zu den weichen, ausgepolsterten Wangen. Vor ein paar Monaten trug er noch einen Glatzkopf mit kleinen, unregelmäßigen Haarinseln. Aber seine Haare wachsen schnell. Er ist stolz darauf, sich nicht zu waschen. Er wirft regelmäßig seine Werke in den Papierkorb, aus dem der junge Mann sie rettet, der aussieht wie ein Prinz und der jetzt seinen Mund wieder schließt und sich dem Geschehen überlässt. Ernst hat Nachsicht mit Arnulf. Er fischt Arnulfs Bilder immer wieder aus dem Papierkorb, schwarzes, fettiges, graviertes Papier mit dicht gedrängten, wie eingravierten Zeichnungen von kleinen Organismen und rankenden Pflanzen, von unheimlichen Köpfen und Unterwasserwelten, die man lange anschauen muss, um etwas zu erkennen. Arnulf wohnt in Ernsts Atelier und bekommt Essensgeld von seinen Eltern. Auf den Bildern von Ernst kann man alles entziffern, es sind filigran ausgeführte Allegorien über den Zustand der Welt.

Der Phantastische Realist Ernst Fuchs und der widerspenstige Wilde Arnulf Rainer mögen einander. Sie waren noch Kinder in dem Krieg, der seit sechs Jahren zu Ende ist, zu jung, um kämpfen zu müssen. Die erste Hälfte des Jahrhunderts ist vergangen. Die zweite lässt sich rasant an. Die jungen Männer sind jetzt einundzwanzig und erheben schon den Anspruch, die Welt zu beherrschen.

Ich spucke auf euer Hemd!, schreit Arnulf.

Er spuckt jetzt tatsächlich vom Tisch herunter und gebärdet sich wie das Äffchen des Leierkastenmanns oder wie das Krokodil im Kasperltheater. Hemdsärmelig und hundsgemein. Aber spucken und schreien kann man auf längere Zeit nicht gleichzeitig. Deswegen bleibt Arnulf schon bald beim Schreien.

Wir scheißen auf euch! Ihr seid alle Arschlöcher! Ihr mit eurer vertrottelten Kunstauffassung! Ich spucke auf euch!

Maria steht am Rand. Wie immer. Sie ist dabei und hält sich im Schatten. Sie ist eine Frau und darf mitmachen, wenn es den Männern gefällt. Arnulf will sie bei allem dabeihaben, aber Maria ziert sich. Er hat es Verstärkung genannt, dabei ist er auch ohne sie stark genug. Die Männer stehen im Licht und kämpfen mit den Dämonen der Vergangenheit, einem weiteren verlorenen Krieg und den ihn begleitenden Gräueln, die vor sechs Jahren im Schutt und in der Asche des Verleugnens vergraben und seitdem nicht wieder ans Licht gezogen wurden. Die jungen Männer klammern sich an die Reste von Unterscheidbarkeit von den Frauen. Sie brauchen die Frauen, um mit ihnen zu schlafen, um sie zu heiraten, um sich mit ihnen zu schmücken. Wenn ein Mann heiratet, dann um seine Kunst zu finanzieren. Wenn eine Frau heiratet, dann um ihre Kunst aufzugeben. Deswegen kann Maria auch Arnulf nicht die Ehe versprechen. Deswegen kann Maria auch Louis nicht heiraten, nach Paris ziehen und französisch kochen lernen. Sie beherrscht nicht einmal die Kärntner Knödelküche richtig. Meistens kocht sie Erdäpfel oder Reis. Sie trinkt Milch und jeden dritten oder vierten Tag gibt es zehn Dekagramm Leberoder Burenwurst. Essen ist dazu da, um satt zu werden. Essen ist dazu da, um gesund zu bleiben.

Arnulf ist ein Knabe, als sie ihn adoptiert und in einen Künstler verwandelt. Er weiß nicht, wie es geht. Er will alles wissen, und Maria zeigt es ihm. Er betet sie an, aber er weist ihr auch den Weg aus der Provinz. Jetzt ist er endgültig ins Rampenlicht gesprungen. Er steht über ihr auf dem Tisch und knurrt. Er wirft einen Schatten auf sie, und ihr Gesicht verdunkelt sich. Verdunkelt sind sie alle, vom Krieg und von dem, was die Kriegshandlungen begleitet hat. Von Angst, Verfolgung und Flucht. Von Feigheit, Opportunismus und Überlebenswillen. Von der Ungewissheit und dem großen, grausamen, kaltblütigen Morden.

Ernst Fuchs steht noch immer neben dem Tisch und bewahrt seine Fassung. Sein Großvater emigriert nach Amerika, als die Nazis einmarschieren, sein Vater flieht nach Schanghai. Ernst bleibt in Wien und wird getauft. Er kommt ins Sammellager für Halb- und Geltungsjuden, zusammen mit Erich Brauer, der auch im Publikum steht, den Schalk in den Augenwinkeln. Im Luftschutzkeller versenkt Ernst sich zum ersten Mal ins Malen, stundenlang. Jetzt lebt er in Paris. Er hat den Absprung geschafft. Arnulfs Vater ist Architekt und besitzt ein Weingut. Er ist ein Bürgerkind, wie viele Künstler. Ihnen steht die Welt offen. Sie sind die Boheme, und Maria gehört nicht dazu. Sie haben zusammen die Hundsgruppe gegründet, als Protest gegen die kleinbürgerlichen Bohemiens des Art Club und zur Durchsetzung des Triumphs des Absurden. Arnulf Rainer, Ernst Fuchs und Wolfgang Kudrnofsky, der promovierte Psychologe und Fotograf, der mit Arnulf an den »Perspektiven der Vernichtung« arbeitet. Sogar Erich Brauer macht aus Solidarität mit. Sie nennen ihn Singerl, weil er auch Gesang studiert hat und zur Gitarre Lieder singt. Weil er von Dramen nichts hält.

Marias Blick gleitet über die Gesichter. Sie schaut von Erich zu Ernst und zu Wolfgang, der wie sie aus Klagenfurt stammt, und dann zurück zu Arnulf. Arnulf liebt Dramen. Und Maria bleibt nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Wenn sie es nur könnte! Aber es ist nicht so leicht. Es ist immer komplizierter, als man denkt. Maria kann sich nicht verstellen. In ihrem Gesicht kann man lesen. Es spricht immer die Wahrheit. Jedenfalls viel zu oft. Maria hat keine Masken, das macht sie so anziehend. Aber sie versucht sich welche zuzulegen. Sie versucht fröhlich zu sein. Und manchmal klappt es schon. Bei Frauen sieht das Fröhlichsein allerdings immer gleich aus wie Dummheit, wie Koketterie. Und Maria ist ein ernster Mensch. Maria spielt nicht. Sie hat keine Strategien. Sie hat keine Pläne. Und sie vergisst nicht. Alles, was vergangen ist, kann jeden Augenblick in ihr wieder auferstehen. Es verblasst nicht. Es sucht sie heim, und dann ist sie wieder dort. Sie ist immer genau und ganz dort, wo sie ist, ob in der Gegenwart oder in der Vergangenheit. Besonders, wenn sie malt.

Maria malt. Das ist ihr Leben. Mehr braucht sie nicht. Maria ist bescheiden. Sie will ihre Ruhe. Aber kaum tritt sie aus dem Atelier oder öffnet seine Tür für Besucher, ist diese Ruhe dahin. Dann treten Männer in sie hinein, mitten in ihr Herz, saugen es aus, lassen sie verbluten, und sie muss sich vom Boden erheben und neu erschaffen. Sie braucht die Kunst wie ein Stück Brot und mehr als alle Männer. Ohne zu malen kann sie nicht lieben. Und wenn sie liebt, kann sie nicht malen. Marias Augen suchen den Raum ab nach Michael. Er sollte eine Lesung halten, aber er ist nicht gekommen. Arnulf, das Baby, und Michael, der Berserker. Zwei große und zwei gescheiterte Lieben. Marias Herz ist noch ganz wund von Michael, als es für Arnulf zu schlagen beginnt. Sie nimmt sich Arnulf, weil Michael sie genommen hat. Michael ist hochrot rasend und mit allen Wassern gewaschen. Arnulf ist milchblass und unbeschrieben und auf eine unschuldige Weise neugierig. Maria will keinen Mann mehr wie Michael haben, seit sie den Knaben kennt. Aber Knaben lieben nur sich selbst. Sie kämpfen nur für sich selbst.

Jetzt steht Arnulf auf dem Tisch und weiß nicht mehr weiter. Er knurrt. Er versucht den Spieß umzudrehen.

Wir sind die Gruppe und ihr seid die Hunde, schreit er. Wir sind die Künstler und ihr nur Brei!

Dann weiß das Butzerl nicht mehr weiter und wird wütend. Irgendwann beginnen sie alle zu wüten. Aber Knurren ist keine Botschaft, es erschöpft sich nach einer Minute. TRRRR nennt sich der Knurrende neuerdings, wozu, wusste bisher niemand. Jetzt wissen sie es: Der bellende Rudelführer Arnulf Rainer hat Ernst und Erich und Wolfgang und Maria und alle anderen auf die Ränge verwiesen. Für eine Sekunde, in der Maria in den Parkettboden versinken will, der braun und schmierig unter ihren Füßen klebt und sie festhält, für diese eine Sekunde steht die Welt still und alles wird klar. Sie sieht, wie es ist. Sie versteht. Die Haare auf ihrem Kopf, kürzer als die von Arnulf, stehen zu Berge. Als Kind, wenn ihre Mutter sie kämmt und ihre langen Zöpfe flicht, hat sie manchmal dieses Gefühl. Es rinnt die Kopfhaut hinab und rennt die Wirbelsäule hinunter und wieder hinauf mit zarten Insektenbeinen. Es prickelt und lähmt den Hinterkopf und stellt die Welt still. Ein wortloses Glück, das sie anhalten möchte. Sie möchte schnurren wie eine Katze. Sie hat es lange nicht mehr gespürt. Aber der Strom, der jetzt ihre Haare aufrichtet, ist kein Glück, er stellt die Welt nicht still, sondern gibt ihr einen Stoß. Maria weiß, dass sie etwas tun muss. Die Welt dreht sich weiter. Man ist nur mit von der Partie, wenn man nicht bloß schweigt und zuschaut, sondern etwas unternimmt. Wenn man für sich kämpft.

Neben Maria stehen noch andere, die darauf warten, endlich dran zu sein. Uzzi Förster sitzt am Klavier und soll für die Musikuntermalung sorgen. Gerhard Rühm, der blasierte Dichter, will eine Geräuschsonate aufführen. Arnulf packt den Bogen einer Bassgeige und trommelt damit auf einen Paravent, an dem die Bilder der Ausstellung hängen. Er hat eine Mission und ist dort oben nicht mehr wegzubringen. Der Paravent dröhnt. Arnulf zittert. Es sieht aus, als ob er gleich einen Herzanfall bekäme. Einen Herzkasper. Der Raum hält den Atem an. Wen will Arnulf bekehren? Die eigene, verschworene Gemeinschaft? Die Ausstellung ist auf Exklusivität ausgerichtet. Die Einladungen gingen nur an ausgewählte Beifallfreudige. Deswegen haben die Spießbürger gar nicht hierhergefunden, in die hohen, hallenden Räume des Allgemeinen Jugendkulturwerks in der Museumstraße hinter dem Volkstheater. Wer soll ihm sagen, dass er seine Mission erfüllt hat? Dann, endlich, Erlösung.

Frechheit! Frechheit!, ruft jemand.

Einer hat sich erbarmt, einen Skandal zu erkennen. Einer tut ihnen den Gefallen, empört zu sein, und die Zeitungen werden morgen schreiben, was sie schreiben müssen. Ein paar Journalisten haben sich unter die Verschworenen gemischt. Ohne diese Unterstützung wären sie auf verlorener Mission.

Jetzt hört auf mit eurem Nihilismus, ihr führt den Krieg im Frieden mit anderen Mitteln weiter, ruft ein Kritiker.

Ernst schnappt nach Luft. Er ist an der Reihe und pariert den Schlag: Na, und Korea, ist das vielleicht kein Krieg?

Der Kritiker wedelt sich mit der Ausstellungsmappe Luft zu. »Cave canem – Vorsicht, bissiger Hund«, steht da. Motto: »Wer anderen eine Grube gräbt, hat Gold im Mund«.

Verweigert eure Geburt heißt eine Lithografie von Arnulf, die in der Mappe ist. Maria und Arnulf zeichnen parallel, seit er sie zum ersten Mal im Atelier besucht hat, aber eigentlich zeichnen sie gegeneinander. Schwarz ist Arnulfs Farbe, seine Bilder haben keinen freien Raum, mit wütendem Bleistift füllt er die Leere. Marias Zeichnungen beginnen schon bald leerer zu werden.

Maria braucht Luft. Auch jetzt ringt sie nach Atem. Wenn nicht bald etwas passiert, versinkt Maria im Boden. Arnulf hört auf zu schlagen. Ernst hilft ihm vom Tisch herunter, denn Maria kann es nicht. Sie kann nicht mehr. Dabei steht sie erst am Anfang. Vor einem Jahr hat sie zum ersten Mal allein ausgestellt, hier in der Hauptstadt, ohne ihn.

Der junge Mensch, den wir heute über die Schwelle der Unbekanntheit geleiten und mit unseren Empfehlungen dem Publikum vorstellen, heißt Maria Lassnig, sagt Albert Paris Gütersloh bei der Eröffnung.

Arnulf hasst den Präsidenten des Art Club Albert Paris Gütersloh, weil er dort nicht aufgenommen wird. Um dem Art Club eins auszuwischen, hat Arnulf die Hundsgruppe gegründet. Albert Paris Gütersloh hält Arnulf für einen Scharlatan, aber Arnulf kann ihn nicht angreifen, weil Albert Paris Gütersloh ein Kriegsversehrter ist und selbst gegen die Gespenster der Vergangenheit und für die jungen Künstler kämpft. Nur leider kämpft er nicht für Arnulf. Deswegen hat sich Arnulf dafür entschieden, niemanden zu brauchen, der ihn über die Schwelle führt, er springt selbst drüber. Maria bleibt dort stehen, wo sie ist. Sie ist so dumm zu warten. Aber die Prophezeiung von Albert Paris Gütersloh für Maria hat keine Wirkung. Sie hat, obwohl sie jetzt als eine von nur vier Frauen mit der Hundsgruppe ausstellen darf, die Schwelle der Bekanntheit auch ein Jahr später noch nicht überschritten.

Achtzig Werke sind im Raum zu sehen. Nur sechzehn davon haben es in die Ausstellungsmappe geschafft, darunter Marias Lithografie Verlorene Schlacht. Die verlorene Schlacht ist der Krieg, der sie alle zusammen am Punkt null ausgespuckt hat, jene von ihnen, die ihn in der Heimat überlebt haben, so wie Maria und Arnulf, jene, die in ihm verrückt geworden und zurückgekommen sind wie Michael. Und jene, die erst Jahre später zurückgekommen sind, wie Rainer Bergmann, Marias einziger Freund, auf den sie sich verlassen kann, der in Gefangenschaft war und trotzdem nicht verrückt geworden ist. Die Kunst am Punkt null, das sind jetzt alle, die noch genug Beine haben, um in die Akademie zu gehen, und genug Hände zum Malen und Zeichnen und genug Mut zum Zeugnisablegen oder genug Wut zur Revanche. Es sind so wenige. Und alles Männer. Verlorene Schlacht. Das ist nicht nur der Krieg. Das ist auch Marias Los in der Kunst. Sie steht vor einer Übermacht.

Maria, kommst du noch mit auf ein Glas Wein?

Maria, sei nicht so!

Maria, so jung kommen wir nicht mehr zusammen!

Maria, lass mich nicht allein mit den Männern!

Maria ist müde. Sie streckt die Waffen. Zumindest für diesen Abend. Die Buben sind zehn Jahre jünger als Maria, genauso wie Daniela Rustin, die es als zweite Frau in die Ausstellungsmappe geschafft hat. Maria hat schon die dreißig überschritten. Die Jungen gehen gemeinsam in eine Bar. Maria geht ins Bett. Wie war ich?, fragt Arnulf, als sie sich das nächste Mal sehen.

Maria hat versprochen, dass sie ihn mitnimmt, nach Paris, sie hat den Antrag gestellt beim französischen Kulturzentrum in Klagenfurt. Ohne Einladung kann niemand dorthin fahren. Maria hat ein Stipendium bekommen. Und Devisen, denn der Schilling, der nach dem siebenjährigen Zwischenspiel der Reichsmark aus der Schatztruhe geholt wurde, ist kein Tausendkronenkraut mehr. Wer in die Welt hinaus will, braucht auch Beziehungen. Und Arnulf ist gut darin, solche zu knüpfen. Aber Arnulf spricht kein Französisch, im Gegensatz zu Maria. Sie hat in Französisch maturiert bei den Ursulinen. Die Franzosen haben Marias Ausstellung in Wien unterstützt. Und sie bekommt immer noch Post aus Paris. Von Louis.

Paris ist das Mekka der Kunst. Für Ernst Fuchs und Erich Brauer. Für Susanne Wenger, die schon 1949 dorthin gegangen ist und von dort aus weiter nach Afrika. Greta Freist führt dort ein Atelier, wo alle willkommen sind. Morgen wollen auch Arnulf und Maria in den Zug steigen, Marias Mutter hat eine Salami geschickt, Arnulf Transparentpapier besorgt und Lichtpausen von ihren Werken gemacht. Er hat sogar einen Bunsenbrenner aufgetrieben. Für Reis und Grießbrei wird es schon reichen in irgendeinem kleinen Hotel in Saint-Germain-des-Prés. Maria und Arnulf haben kaum Geld, aber sie haben die Telefonnummer von Paul Celan in der Tasche, die ihnen Max und Edgar in Klagenfurt gegeben haben. Max und Edgar haben den Surrealismus und damit Paris nach Klagenfurt gebracht, mit ihrer Zeitschrift Surrealistische Publikationen. Der stolze Untertitel Die erste Manifestation der Avantgarde auf geistigem und sozialem Gebiet in deutscher Sprache widerlegt die Vermutung, dass Klagenfurt, die Hauptstadt des südlichsten Bundeslandes des immer noch besetzten Österreich, Provinz sei.

Max Hölzer arbeitet als Richter am Landesgericht Klagenfurt und schreibt surrealistische Gedichte. Edgar Jené übersetzt André Breton und besitzt eine Telefonnummer in Paris, jene von Paul Celan. Von der Zeitschrift erscheinen zwar nur zwei Nummern, aber das reicht, um Arnulf und Maria auf die Spur zu setzen. Surrealismus ist die Antwort auf den Realismus der Nazis. Auf den Krieg. Er ist die Moderne. Er ist nicht brutal und banal, sondern komplex und raffiniert. Maria und Arnulf haben ein gemeinsames Ziel und das heißt André Breton. Sein Manifest haben sie in der Zeitschrift gelesen. Es ist zwar schon ein Vierteljahrhundert alt, aber immer noch eine Pforte in die Zukunft. Die Telefonnummer von Paul Celan ist der Schlüssel dazu. André Breton ist nur zwei Telefonanrufe entfernt.

Wie ich war, habe ich gefragt! Maria, was denkst du? Schaust du wieder ins Narrenkastl? Wie war ich?, insistiert Arnulf und reißt Maria aus ihren Gedanken.

Es war notwendig, sagt Maria. Vor allem moralisch. Moralisch war es ein Bombenerfolg.

Hast du gelitten?

Ja.

Es tut mir leid.

Muss es nicht. Jetzt bist du berühmt.

Gönnst du es mir nicht?

Warum?

Weil du so neidig schaust!

Maria schmollt. Sie gönnt Arnulf jeden Erfolg, nur nicht so einen. Maria hat sich über Arnulf und die Männer geärgert. Das schon. Trotzdem müssen sie zusammenhalten. Sie sind die Avantgarde, und auch wenn Arnulf voranspringt, hat Maria ihn zur Kunst hingeführt. Maria hat ihren Groll über sein Gebell nicht vergessen. Aber sie denkt, dass dieser kein sehr hoher Preis ist für ihr gemeinsames Voranschreiten in der Kunst. Arnulf braucht Maria. Maria braucht Arnulf. In der Wiener Kunstszene werden sie oft in einem Atemzug genannt. An ihre Mutter schreibt Maria, dass die Eröffnung wunderbar gewesen sei, auch ohne Michael. Und es stimmt ja auch. Maria ist jetzt Teil von etwas Neuem. Und der Direktor der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums, Ernst H. Buschbeck, auch das schreibt Maria an Mutting, hat ihre Zeichnungen gelobt. Maria wird oft gelobt. Aber sie hat selten etwas davon. Je mehr Maria gelobt wird, desto mehr zweifelt sie. Je mehr Arnulf gelobt wird, desto mehr freut er sich.