Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

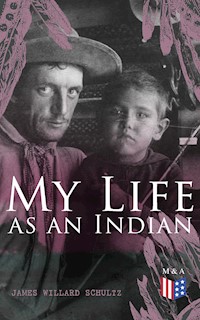

Einmal an einer Büffeljagd teilnehmen, mit Indianern über die Prärie reiten, die grenzen- und gesetzlose Weite des wilden Westens kennen lernen - von diesen und anderen Abenteuern träumte der junge James Willard Schultz schon als Kind. Ende des 19. Jahrhunderts wagte er als Jugendlicher den Sprung und machte sich auf die Reise seines Lebens, auf deren Weg er zahllose Abenteuer erlebte, die Liebe seines Lebens fand und die letzten freien Jahre der Prärie-Indianer - vor ihrer Einpferchung in Reservaten - als einer von ihnen miterlebte. Ein packender Erlebnisbericht! Erstmals vollständig ins Deutsche übersetzt von Maria Weber.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 656

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Übersetzt nach der amerikanischen Erstausgabe: My life as an Indian, New York 1907, von Maria Weber

Inhalt.

Kapitel 1 – Fort Benton.

Kapitel 2 – Die List eines liebenden Wilden.

Kapitel 3 – Die Tragödie am Marias.

Kapitel 4 – Auf Kriegszug um Pferde.

Kapitel 5 – Tage auf der Jagd.

Kapitel 6 – Die Geschichte der Crow-Frau.

Kapitel 7 – Ein weißer Büffel.

Kapitel 8 – Ein Winter am Marias.

Kapitel 9 – Ich bekomme ein eigenes Zelt.

Kapitel 10 – Die Tötung eines Bären.

Kapitel 11 – Die Geschichte des Kutenai.

Kapitel 12 – Das große Wettrennen.

Kapitel 13 – Die Snake-Frau.

Kapitel 14 – Die Suche der Snake-Frau.

Kapitel 15 – Ich kehre zu meinem Volk zurück.

Kapitel 16 – Die Geschichte von Rising Wolf.

Kapitel 17 – Ein freundlicher Besuch von den Crow.

Kapitel 18 – Ein Überfall bei den Crow.

Kapitel 19 – Nät-ah’-kis Hochzeit.

Kapitel 20 – Der Angriff auf die Jäger.

Kapitel 21 – Never-Laughs geht nach Osten.

Kapitel 22 – Queer Persons Kriegszug.

Kapitel 23 – Die Piegan halten Einzug.

Kapitel 24 – Die Medizin eines Vielfraßes.

Kapitel 25 – Little Deers Ende.

Kapitel 26 – Der nördliche Handel.

Kapitel 27 – Die Geschichte von Ancient Sleeper.

Kapitel 28 – Dianas Heirat.

Kapitel 29 – Ein Spiel des Schicksals.

Kapitel 30 – Handel, Jagd und Kriegspartei.

Kapitel 31 – Nät-ah’-kis Ritt.

Kapitel 32 – Die Umherziehenden werden festgehalten.

Kapitel 33 – Cree und Red River-Halbblute.

Kapitel 34 – Die letzten Büffel.

Kapitel 35 – Der „Winter des Todes“.

Kapitel 36 – Die Hilfe der „Schwarzröcke“.

Kapitel 37 – Spätere Jahre.

Nachwort.

Mein Leben als Indianer

Kapitel 1

Fort Benton

WEITE braune Ebenen, in der Ferne dünne Felspfeiler mit abgeflachten Spitzen; in noch weiterer Ferne riesige Berge mit blauen Flanken, spitzen schneebedeckten Gipfeln; der Duft von Salbei und Rauch vom Lagerfeuer; der Donner von zehntausend Büffelhufen über den harten, trockenen Boden; das langgezogene, melancholische Heulen der Wölfe, das die Stille der Nacht durchbricht, wie ich euch alle liebte!

Ich bin im trockenen und gelben Blatt, ausgedorrt und verschrumpelt, im Begriff zu fallen und eins mit meinen Millionen von Vorgängern zu werden. Hier sitze ich, im Winter am Kamin, und wenn die Tage warm sind, draußen auf der Veranda, und kann nichts anderes tun, als die vergangenen Jahre, die ich an der Grenze verbracht habe, in Erinnerung zu behalten. Meine Gedanken verweilen stets bei jenen Tagen; jenen Tagen, bevor die verfluchten Eisenbahnen und die Horden von Siedlern, die sie mitbrachten, uns alle, Indianer, Grenzer und Büffel, sozusagen von der Oberfläche der Erde fegten.

Die Liebe zur Wildnis und zum Abenteuer war mir angeboren, doch ich muß sie von einem entfernten Vorfahren geerbt haben, denn alle meine näheren waren gesetzte, fromme Leute. Wie ich die Annehmlichkeiten und Konventionen der Gesellschaft haßte; ich war von frühester Jugend an nur glücklich in dem großen Wald, der nördlich von meinem Hause lag, weit jenseits des Klanges der Kirchen- und Schulglocken und der pfeifenden Lokomotiven. Meine Besuche in diesen großen alten Wäldern waren natürlich nur kurz und fanden während der Sommer- und Winterferien statt. Aber es kam der Tag, an dem ich gehen konnte, wohin und wann ich wollte, und eines warmen Aprilmorgens vor langer Zeit verließ ich St. Louis auf einem Missouri-Dampfer, der in den Fernen Westen fuhr.

Der Ferne Westen! Das Land meiner Träume und meiner Bestrebungen! Ich hatte Lewis und Clarks „Journal“, Catlins „Acht Jahre“, und „Der Oregon-Trail“ über Fremonts Expeditionen gelesen und wiedergelesen; und nun sollte ich endlich etwas von dem Land und den Menschen sehen, von denen sie erzählten. Der robuste kleine Heckraddampfer mit dem flachen Boden und dem geringen Tiefgang wurde jeden Abend in der Dämmerung ans Ufer getäut und legte bei Tagesanbruch ab, so daß ich jeden Fußbreit der Ufer des Missouri sah, 2600 Meilen, die zwischen dem Mississippi und unserem Ziel, Fort Benton, am Ende der Reise, lagen. Ich sah die schönen Haine und die grünen Hänge des unteren Flusses, die bizarren „Badlands“ über ihnen und die malerischen Felswände aus Sandstein, die durch Wind und Sturm in alle möglichen phantastischen Formen gepeitscht worden waren, und dies waren die Ansichten des oberen Abschnitts des schiffbaren Teils des Flusses. Ich sah auch verschiedene Indianerstämme, die an den Ufern des Flusses lagerten, und ich sah mehr Wild, als ich jemals zu existieren geglaubt hatte. Große Büffelherden, die den Fluß durchschwammen, behinderten oft die Weiterfahrt des Bootes. Zahllose Elche und Hirsche bevölkerten die Haine und Hänge des Tals. Auf den offenen Talsohlen grasten Antilopenherden, und auf fast jedem Steilufer und Kliff des oberen Flusses standen Dickhornschafe. Wir sahen viele Grizzlybären, Wölfe und Kojoten; und abends, wenn alle noch an Deck waren, spielten und plantschten die Biber an den Längsseiten des Bootes entlang. Was mir am bemerkenswertesten erschien, war die große Anzahl von Büffeln, an denen wir vorüberfuhren. Durch ganz Dakota und Montana hindurch bis fast nach Fort Benton, waren sie täglich auf den Hügeln zu sehen, in den Tälern, den Fluß durchschwimmend. Hunderte und Aberhunderte von ihnen, ertrunken, angeschwollen, in allen Stadien der Verwesung, lagen auf den flachen Uferstreifen, wohin die Strömung sie geworfen hatte, oder trieben an uns vorbei durch den Strom. Ich glaube, daß der tückische Fluß, sein Treibsand und seine ungleichmäßig gefrorene Oberfläche im Winter den Herden ebensosehr zusetzten wie die Indianerstämme, die sie bei ihren Wanderungen passierten. Wir kamen an so manchem glücklosen Tier vorbei, manchmal waren es auch ein Dutzend oder mehr an einer Stelle, wo sie unter einer steilen Klippe standen, die sie vergeblich zu erklimmen versucht hatten; und da sanken sie langsam aber sicher in den zähen schwarzen Schlamm oder Sand hinab, bis schließlich das trübe Wasser glatt über ihre leblosen Körper fließen würde. Man würde natürlich denken, daß Tiere, die einen Wasserlauf überqueren und sich unter einem hoch aufragendem Ufer finden, sich wieder in den Strom werfen und ihn hinabschwimmen würden, bis sie einen guten Landeplatz fänden; aber genau das taten die Büffel in vielen Fällen nicht. Nachdem sie einmal beschlossen hatten, einen bestimmten Weg zu nehmen, gingen sie geradewegs darauf zu; und im Falle derer, die unter den eingeschnittenen Ufern tot und sterbend zu sehen waren, schien es, als wollten sie eher sterben, anstatt einen Umweg zu machen, um ihr Ziel zu erreichen.

Nachdem wir das Büffelland betreten hatten, gab es viele Orte, an denen ich mit Bedauern vorüberging; am liebsten wollte ich anhalten und sie erforschen. Aber der Kapitän des Bootes sagte: „Sei nicht ungeduldig, du mußt weiter nach Fort Benton gehen, das ist der richtige Ort für dich, denn dort wirst du Händler und Trapper aus dem ganzen Nordwesten treffen, auf die du dich verlassen und mit denen du verhältnismäßig sicher reisen kannst. Du lieber Gott, mein Junge, wie sollte ich dich hier an Land setzen? Zweifellos würdest du deinen Skalp keine zwei Tage lang behalten. Jene Brüche und Haine verbergen so manchen kriegerischen Trupp. Oh, natürlich siehst du sie nicht, aber sie sind dennoch da.“

Närrischer „Jungspund“, argloser „Neuling“, der ich war, konnte ich mich nicht dazu bringen zu glauben, daß mir – der ich so viel an die Indianer dachte, mit ihnen leben wollte, ihre Lebensart lernen wollte, ihnen ein Freund sein wollte –, daß mir möglicherweise irgendein Unglück durch ihre Hände zustoßen könnte. Aber eines Tages, irgendwo zwischen dem Round Butte und der Mündung des Musselshell River, stießen wir auf einen grauenvollen Anblick. Auf einem sandigen Uferhang, an dem noch ein Feuer schwelte, von dem ihr halb verbranntes Boot einen Teil bildete, lagen die Überreste dreier weißer Männer. Ich sage bewußt Überreste, denn sie waren skalpiert und buchstäblich in Stücke geschnitten worden, ihre Köpfe zerquetscht und furchtbar zugerichtet, Hände und Füße abgetrennt und willkürlich umhergeworfen. Wir hielten an, um sie zu begraben, und es ist unnötig zu sagen, daß ich nicht noch einmal darum bat, an Land gesetzt zu werden.

Unser Boot war das erste, das in jenem Frühjahr in Fort Benton ankam. Lange bevor wir in Sichtweite des Ortes kamen, hatten die Bewohner den Rauch unseres Bootes gesehen und Vorbereitungen getroffen, uns zu empfangen. Als wir um die Kurve bogen und den Damm erreichten, dröhnten Kanonen, Fahnen wehten, und die ganze Bevölkerung versammelte sich am Ufer, um uns zu begrüßen. Ganz vorn in der Menge standen die beiden Händler, die vor einiger Zeit die American Fur Company, das Fort und alles gekauft hatten. Sie trugen Anzüge aus blauem Baumwolltuch, ihre langen Mäntel mit Messingknöpfen und hohen Kragen; sie trugen weiße Hemden und Socken und schwarze Krawatten; ihre langen, sorgfältig gekämmten Haare hingen bis zu den Schultern. Neben ihnen standen ihre fähigen Angestellten – Schreiber, Schneider, Tischler – und diese trugen schwarze Flanellanzüge, ebenfalls mit Messingknöpfen, ihre Haare waren ebenfalls lang und sie trugen rohlederne Mokassins, fröhlich verziert mit komplizierten und floralen Mustern aus Glasschliffperlen. Die Gruppe hinter diesen prominenten Persönlichkeiten war sehr eindrucksvoll; hier waren die französischen Angestellten, hauptsächlich Kreolen aus St. Louis und dem unteren Mississippi, Männer, die ihr Leben im Dienst der American Fur Company verbracht hatten, und viele Bootsreisen über die Weiten des verschlungenen Missouri gemacht hatten. Diese Männer trugen schwarze, rohlederne Kapuzenmäntel und Hosen aus Roh- oder Wildleder, die von einer weißen Schärpe gehalten wurden. Dann gab es noch Ochsentreiber, Maultiertreiber und unabhängige Händler und Trapper, von denen die meisten Anzüge aus glattem oder gefranstem und mit Perlen verziertem Wildleder trugen, und fast alle hatten Messer und Colts und Sechsschüsser, die in ihren Gürteln steckten. Ihre Kopfbedeckungen, besonders die der Händler und Trapper, waren selbst angefertigt, im allgemeinen bestanden sie aus der Haut eines Kitfuchses, die etwa kreisförmig genäht war, mit dem Kopf vorne und dem Schwanz hinten herabhängend. Hinter den Weißen stand eine Reihe von Indianern, Männer und Jugendliche aus einem nahe gelegenen Lager, und Frauen, die mit den Bewohnern verheiratet waren oder Weiße besuchten. Mir war bereits anhand dessen, was ich von den verschiedenen Stämmen auf dem Weg den Fluß gesehen hatte, aufgefallen, daß der gewöhnliche Plains-Indianer nicht die herrlich geschmückte, mit Adlerfedern geschmückte Kreatur war, wie verschiedene Beschreibungen und Schriften mich glauben gemacht hatten. Natürlich besaßen sie alle solche kunstvolle Kleidung, aber sie wurde nur zu besonderen Anlässen getragen. Die, die ich jetzt sah, trugen Beinlinge aus Tuch oder Büffelleder, schlichte oder mit Perlen verzierte Mokassins, Kattunhemden und Überwürfe aus Tuch oder Rindsleder. Die meisten von ihnen waren barhäuptig, ihre Haare ordentlich geflochten, und ihre Gesichter waren mit rotbraunem Ocker oder chinesischem Zinnober bemalt. Einige trugen einen Bogen und einen Pfeilköcher; andere hatten alte Steinschloßflinten, wieder andere modernere Perkussionsgewehre. Die Frauen trugen Kattunkleider; ein paar „Frauen“ der Händler und Angestellten und fähigen Arbeiter trugen sogar Seide und goldene Ketten und Uhren, und alle hatten den unvermeidlichen, herrlich gefärbten und mit Fransen besetzten Schal über ihre Schultern geworfen.

Auf einen Blick konnte das Auge den ganzen Ort erfassen, wie er zu jener Zeit war. Da war das große rechteckige aus Lehmziegeln erbaute Fort, mit Bastionen und aufgebauten Kanonen an jeder Ecke. Ein kurzes Stück darüber befanden sich ein paar Hütten aus Holzstämmen oder Lehmziegeln. Dahinter folgte in der ausgedehnten, flachen Landschaft ein Lager für Händler und Trapper nach dem anderen, und es standen reihenweise mit Segeltuch bedeckte Planwagen dort. Unten am Ende der Ebene befanden sich mehrere hundert Piegan-Wigwams. Die ganze bunte Menge hatte sich seit Tagen und Wochen versammelt und ungeduldig die Ankunft der Dampfschiffe erwartet. Die Versorgung mit Proviant und den Dingen, die die Boote im vergangenen Jahr gebracht hatten, war weit hinter der Nachfrage zurückgeblieben. Es gab keinen Tabak, gleich um jeden Preis. Keno Bill, der einen Saloon und eine Spielbank leitete, war der einzige, der über Alkohol verfügte, und das war ein Gesöff, das in einem Verhältnis von vier zu eins mit Wasser verdünnt war. Er verkaufte es für einen Dollar je Glas. Es gab kein Mehl, keinen Zucker, keinen Speck, aber das machte nichts, denn es gab reichlich Büffel- und Antilopenfleisch. Nach was alle sich verzehrten, Indianer und Weiße gleichermaßen, waren duftender Tabak und gefüllte Flaschen. Und hier waren sie, eine ganze Dampfschiffladung voll, zusammen mit einer gewissen Menge an Lebensmitteln; kein Wunder, daß die Kanone dröhnte, die Fahnen wehten und die Bevölkerung jubelte, als das Boot in Sichtweite kam.

Ich ging an Land und quartierte mich im Overland-Hotel ein, das eine ziemlich große Blockhütte mit einer Reihe von Anbauten war. Zum Abendessen hatten wir Büffelrippen, Speck und Bohnen, „Hefepulver“-Kekse, Kaffee mit Zucker und gedünstete getrocknete Äpfel. Die Stammgäste rührten das Fleisch kaum an, aber die Mengen an Brot, Sirup und getrockneten Äpfeln, die sie verschlangen, waren überraschend.

Das war ein Tag für mich, einen Neuankömmling frisch aus dem Osten, aus den „Staaten“, wie diese Grenzbewohner sie voller Interesse nannten. Nach dem Abendessen ging ich zurück zum Boot, um nach meinem Gepäck zu sehen. Da stand ein graubärtiger, langhaariger alter Trapper am Ufer und blickte gedankenverloren über das Wasser. Seine Wildlederhose war an den Knien so eingewinkelt, daß er die Haltung eines Menschen eingenommen zu haben schien, der gerade in den Strom springen wollte. Zu ihm gesellte sich ein Gefährte, ein einfältiger, windiger, eingebildeter junger Mann, der in Richtung der Minen unterwegs war, und sagte, die angespannten Knie betrachtend, „Nun, mein Freund, wenn Sie springen wollen, warum springen Sie nicht, anstatt so lange darüber nachzudenken?“

Fort Benton um 1880.

Der mit den Wildlederhosen verstand es zunächst nicht, aber als er den herausfordernden Blick des Fragestellers sah, begriff er schnell, was gemeint war. „Warum springen Sie nicht selbst, Jungspund“, antwortete er. Und indem er den Jungen sofort an den Beinen unter den Knien packte, hievte er ihn ins etwa drei Fuß tiefe Wasser. Was für ein Aufbranden von Gelächter und Spott da von den Umstehenden aufkam, als der Untergetauchte wieder an die Oberfläche stieß und keuchend und prustend an Land kam. Er schaute weder nach rechts noch nach links, sondern eilte an Bord in die Abgeschiedenheit seiner Kabine, und wir sahen ihn bis zum nächsten Morgen nicht mehr.

Ich hatte Empfehlungsschreiben an das Unternehmen dabei, das die American Fur Company gekauft hatte. Sie empfingen mich freundlich, und einer von ihnen führte mich herum, um mich den verschiedenen Angestellten, Bewohnern und mehreren Händlern und Trappern vorzustellen.

Von den letzteren traf ich einen Mann, der nur wenige Jahre älter war als ich, und von dem mir gesagt wurde, er sei der erfolgreichste und kühnste aller Händler der Plains. Er sprach eine ganze Reihe von indianischen Sprachen fließend und war mit den Lagern aller umliegenden Stämme vertraut. Wir verstanden uns sofort miteinander, und ich verbrachte den Rest des Nachmittags in seiner Gesellschaft. Schließlich wurden wir gute Freunde. Er lebt noch heute; und da ich im Laufe dieser Geschichte einige Dinge erzähle, die wir gemeinsam taten, und die wir beide jetzt aufrichtig bereuen, werde ich seinen richtigen Namen nicht nennen. Die Indianer nannten ihn Berry; und als Berry wird er in diesen Chroniken des alten Plainslebens bekannt sein. Groß, schlank, langarmig und leicht gebeugt, war er kein gutaussehender Mann, aber was für herrlich klare, furchtlose dunkelbraune Augen er hatte; Augen, die mit der arglosen Gutmütigkeit eines Kindes leuchten, oder hell auflodern konnten, wenn er wütend wurde.

Es war keine halbe Stunde nach der Ankunft des Dampfschiffes, als der Whisky auf den üblichen Preis von zwei Cent pro Getränk und Tabak auf zwei Dollar pro Pfund sank. Die Weißen gingen, bis auf wenige Ausnahmen, zu den Saloons, um zu trinken, zu rauchen und zu spielen. Manche beeilten sich, ihre Wagen mit allerlei Fässern zu beladen und zum Indianerlager am unteren Ende der Tiefebene zu gelangen, und andere stoben nach dem Beladen so schnell davon, wie ihre Pferde laufen konnten. Die Indianer hatten Hunderte von erstklassigen Büffelhäuten, und sie wollten Whisky. Sie bekamen ihn. Als die Nacht hereinbrach, war die einzige Straße voll von ihnen, die auf ihren Pinto-Ponys auf und ab hüpften, sangen, schrien, rücksichtslos ihre Waffen abfeuerten und laut, wie mir gesagt wurde, nach mehr Alkohol riefen. In der Nacht fand ein reger Handel an den Hintertüren der Saloons statt. Ein Indianer reichte eine gute Büffelhaut hinein und erhielt dafür zwei oder sogar drei Flaschen mit Alkohol. Er hätte genauso gut mutig an die Vordertür gehen und es an der Bar eintauschen können, dachte ich, aber ich erfuhr, daß sich irgendwo im Territorium ein United States Marshal herumtrieb, und daß man nie wußte, wann er auftauchen würde.

In den hell erleuchteten Saloons drängte sich die ansässige und vorübergehende Bevölkerung um die Tische, um Stud-and-Draw-Poker, und das populärere Faro-Spiel zu spielen. Was die Spiele betrifft, wie sie in diesen weit offeneren und gesetzlosen Tagen gespielt wurden, so waren sie vollkommen fair. Ich habe so manches Mal gesehen, wie die Faro-Bank durch glückliche Spieler ihres letzten Dollars beraubt wurde. Davon hört man nie in den „Clubs“, den exklusiven Spielhöllen von heute. Die Männer, die an der Grenze Glücksspiel betrieben, waren mit ihrem legitimen Prozentsatz zufrieden, und sie waren fair. Die Profis von heute, die in jeder Stadt, in der das Glücksspiel verboten ist, mit markierten Karten, falschen Faro-Schachteln und verschiedenen anderen Geräten spielen, nehmen die Spieler alle aus.

Joseph Kipp („Berry“), 1889.

Ich habe nie gespielt. Nicht, daß ich mir zu gut dafür wäre, aber irgendwie konnte ich an Glücksspielen nie Spaß finden. So fair sie auch geführt wurden, gab es doch stets mehr oder weniger Streit darüber. Männer, die zur Hälfte oder zu zwei Dritteln alkoholgetränkt sind, neigen dazu, sich Dinge vorzustellen und zu tun, vor denen sie zurückweichen würden, wenn sie nüchtern wären; und wenn man darauf achtet, wird man feststellen, daß diejenigen, die spielen, in der Regel ziemlich starke Trinker sind. Aus irgendeinem Grunde treten diese beiden Gewohnheiten oft gemeinsam auf. Der professionelle Spieler mag auch trinken, jedoch selten, wenn er spielt. Deshalb trägt er feine Stoffe und Diamanten und massive goldene Uhrenketten; er bleibt gelassen und steckt die Münzen des betrunkenen Draufgängers ein. In Keno Bills Wohnung sah ich an diesem Abend bei einem Faro-Spiel zu. Einer von denen, die mitspielten, war ein großer, grobschlächtiger Viehtreiber, ein mit Whisky und Streitsucht angefüllter Kerl, und er verlor stetig. Er setzte einen blauen Chip im Werte von 1,50 Dollar auf die neun und verkupferte ihn; daß heißt, er legte eine kleine Markierung darauf, um anzuzeigen, daß er verlieren würde; aber als die Karte kam, gewann er, und der Bankhalter schnippte die Markierung herunter und nahm den Chip.

„He, du“, schrie der Viehtreiber. „Was machst du? Gib mir den Chip zurück und noch einen dazu. Siehst du nicht, daß die Neun gewonnen hat?“

„Natürlich hat sie gewonnen“, antwortete der Bankhalter, „aber du hast deinen Einsatz verkupfert.“

„Du bist ein Lügner!“, schrie der Viehtreiber, griff nach seinem Revolver und begann sich von seinem Sitz zu erheben.

Ich sah, wie der Bankhalter seine Waffe hob, und im selben Augenblick riß Berry mich mit dem Schrei „Runter! Runter!“ zu Boden; alle anderen im Raum, die nicht sofort aus der Tür herauskamen, ließen sich ebenfalls zu Boden fallen. Es folgten einige Schüsse, die so schnell abgefeuert wurden, daß man sie nicht auseinanderhalten konnte; dann trat eine kurze völlige Stille ein, unterbrochen von einem keuchenden, gurgelnden Stöhnen.

Die Männer rappelten sich wieder auf und eilten zu der von Pulverdampf eingenebelten Ecke. Der Viehtreiber lag mit drei Einschußlöchern in seiner Brust auf dem Stuhl, aus dem er sich zu erheben versucht hatte; der Faro-Bankhalter stand bleich, aber ruhig wirkend, auf der anderen Seite des Tisches und tupfte mit seinem Taschentuch das Blut von der häßlichen Furche, die eine Kugel in seine rechte Wange gepflügt hatte.

„Das war knapp für dich, Tom“, sagte jemand.

„Er hat mich fürs Leben gebrandmarkt“, antwortete der Bankhalter grimmig.

„Wer war er? Mit wem ist er gekommen?“, wurde gefragt.

„Ich weiß nicht, wie er heißt“, sagte Keno Bill, „aber ich glaube, er ist mit Missouri-Jeffs Viehtrieb reingerutscht. Laßt ihn uns ihn in den Hinterraum packen, Jungs, und seinen Freunden Bescheid sagen, daß sie ihn abholen und begraben sollen.“

Dies wurde gemacht; der blutbefleckte Stuhl wurde ebenfalls entfernt, Asche wurde auf einige dunkle Stellen gestreut, die den Boden befleckten, und nachdem alle einen Drink aufs Haus getrunken hatten, wurden die Spiele wieder aufgenommen. Berry und ich schlenderten aus dem Haus. Ich fühlte mich seltsam; ich war ziemlich zittrig auf den Beinen und mir war übel. Ich hatte nie zuvor gesehen, wie ein Mann getötet wurde; ich hatte noch nicht einmal zwei Männer in einem Faustkampf gesehen. Ich konnte dieses schreckliche Todesgurgeln nicht vergessen, auch nicht den Anblick des verzerrten Gesichts und der blicklosen Augen des Toten.

„Schrecklich, nicht?“, merkte ich an.

„Ach, ich weiß nicht“, antwortete Berry, „der Versager hat bekommen, wonach er gesucht hat; diese üblen Kerle erwischt es früher oder später immer. Er wollte seine Waffe zuerst ziehen, aber er war ein wenig zu langsam.“

„Und was geschieht nun?“, fragte ich. „Wird der Bankhalter nicht verhaftet? Werden wir nicht als Zeugen vorgeladen?“

„Wer soll ihn verhaften?“, fragte mein Freund wiederum. „Hier gibt es keine Polizei und keinerlei andere Gesetzeshüter.“

„Nun – also, wie schafft ihr es dann, mit so vielen gefährlichen Leuten, wie hier offenbar sind, wie schafft ihr es dann, irgendeine Form von Recht und Ordnung zu wahren?“

„Sieben – elf – siebenundsiebzig“, antwortete Berry geheimnisvoll.

„Sieben – elf – siebenundsiebzig“, wiederholte ich mechanisch. „Was bedeutet das?“

„Das bedeutet das Wachsamkeitskomitee. Man weiß nicht genau, wer sie sind, aber du kannst sicher sein, daß sie respektable Männer sind, die für Recht und Ordnung sorgen; sie werden von Kriminellen mehr gefürchtet als die Gerichte und Gefängnisse des Ostens, denn sie hängen einen Mörder oder Räuber immer auf. Noch eine Sache, denke nicht, daß die Männer, die du bei Keno-Bill sitzen gesehen hast, gefährliche Kerle sind. Es stimmt, manche von ihnen spielen und trinken etwas, aber im großen und ganzen sind sie ehrliche, furchtlose, gutherzige Kerle, die bereit sind, einem Freund bei einer gerechten Sache bis zum bitteren Ende zur Seite zu stehen, und einem Bedürftigen ihren letzten Dollar zu geben. Aber komm, ich sehe, diese kleine Schießerei hat dich irgendwie aus der Fassung gebracht. Ich werde dir etwas Fröhlicheres zeigen.“

Wir gingen die Straße hinauf zu einer ziemlich großen Lehmziegelhütte. Durch die offenen Türen und Fenster drangen die Klänge von Fiedel und Ziehharmonika, und das Stück war so lebhaft, wie ich noch nie eines gehört hatte. Ich habe es in späteren Jahren so manches Mal gehört, dieses und ähnliche Tanzstücke, Musik, die die Meere in den Schiffen von Louis XV. überquert hatte, und, von Vater zu Sohn seit Generationen durch das Gehör unterrichtet, von Reisenden auf der immensen Länge des Mississippi und des Missouri gespielt worden war, um schließlich die Lieblingsmusik des Amerikaners im fernen Nordwesten zu werden.

Wir kamen an der offenen Tür an und schauten hinein. „Hallo Berry, komm herein, alter Junge“, und „Bon soir, Monsieur Berrri, bon soir; entrez! Entrez!“, riefen einige der Tänzer. Wir gingen hinein und nahmen auf einer Bank an der Wand Platz.

Alle Frauen an diesem Ort waren Indianerinnen, und zu diesem Zeitpunkt waren sie die einzigen Frauen in ganz Montana, abgesehen von ein paar weißen Tanzmädchen in den Minen von Helena und Virginia City, von welchen letzteren man je weniger desto besser spricht.

Diese Indianerfrauen waren hübsch, wie ich am Morgen bemerkt hatte, als ich einige von ihnen am Ufer sah. Sie waren von guter Gestalt und Größe, und ordentlich angezogen, selbst wenn sie kein Korsett trugen und ihre Füße in Mokassins steckten; tatsächlich waren sie ganz anders als die gedrungenen, dunklen Eingeborenen der östlichen Wälder, die ich gesehen hatte. Und sie strahlten viel Stolz und Würde aus; das konnte man auf einen Blick sehen. Und doch waren sie so fröhlich, plapperten und lachten wie so viele weiße Frauen. Das überraschte mich. Ich hatte gelesen, daß Indianer schweigsame, düstere, stille Menschen waren, die nur selten lächelten, ganz zu schweigen von Lachen und Scherzen mit kindlicher Freimütigkeit und Hingabe.

„Sie strahlten viel Stolz und Würde aus.“

„Dies“, sagte Berry, „ist ein Tanz von Händlern und Trappern. Der Besitzer des Hauses ist nicht zu Hause, ansonsten würde ich dich ihm vorstellen. Was die anderen angeht“ – er wies mit einer Handbewegung umher – „Sie sind gerade jetzt zu beschäftigt für irgendeine Einführungszeremonie. Ich kann dich den Frauen nicht vorstellen, weil sie kein Englisch sprechen. Du mußt aber mit einigen von ihnen tanzen.“

„Aber wenn sie unsere Sprache nicht sprechen, wie soll ich sie dann bitten, mit mir zu tanzen?“

„Du wirst zu einer von ihnen gehen, die du wählst und sagst: „Ki-tak-stai pes-ka – willst du tanzen?“

Ich war nie das, was man schüchtern oder zurückhaltend nennt. Eine Quadrille war gerade zu Ende gegangen. Ich ging kühn auf die nächste Frau zu, wiederholte die Worte immer und immer wieder, damit ich sie nicht vergessen könnte, verneigte mich höflich und sagte: „Ki-tak-stai pes-ka?“

Die Frau lachte, nickte mit dem Kopf, antwortete: „Ah“, was, wie ich später hörte, ja bedeutete, und streckte ihre Hand aus; ich nahm sie und führte sie zu einer Stelle, wo sich gerade eine neue Quadrille bildete. Während wir warteten, sprach sie mich mehrmals an, aber ich konnte nur den Kopf schütteln und sagen: „Ich verstehe nicht.“ Daraufhin lachte sie fröhlich und sagte noch viel mehr in ihrer Sprache zu ihrer Nachbarin, einer anderen schönen jungen Frau, die ebenfalls lachte und mich mit Belustigung in den Augen betrachtete. Ich begann verlegen zu werden; ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht errötete.

Die Musik begann und ich bemerkte, daß meine Partnerin eine leichtfüßige und anmutige Tänzerin war. Ich vergaß meine Verlegenheit und genoß die Quadrille, meine seltsame Tanzpartnerin, die seltsame Musik und die seltsame Umgebung sehr. Und so wie diese langhaarigen, in Wildleder gekleideten, mit Mokassins beschuhten Präriebewohner umhersprangen, anmutig tanzten, über Kreuz, und in die Luft empor sprangen, fragte ich mich, ob ich es ihnen jemals gleichtun könnte. Ich beschloß, den Tanzstil trotzdem zu üben, aber für den Anfang nur im Verborgenen.

Die Quadrille endete, ich wollte meine Partnerin zu einem Sitzplatz führen, aber statt dessen führte sie mich zu Berry, der ebenfalls getanzt hatte, und sprach für einen Augenblick schnell mit ihm.

„Dies“, sagte er zu mir, „ist Mrs. Sorrel Horse. (Der indianische Name ihres Mannes.) Sie lädt uns ein, sie und ihren Ehemann nach Hause zu begleiten und ein kleines Festmahl zu halten.“

Natürlich nahmen wir die Einladung an und verließen den Ort nach ein paar weiteren Tänzen. Ich war Sorrel Horse vorgestellt worden. Er war ein sehr großer, schlanker Mann mit roten Haaren, rotem Bart und blauen Augen; ein Mann, wie ich später erfuhr, von außerordentlich heiterem Gemüt selbst unter den widrigsten Bedingungen; denen, die er mochte, ein aufrichtiger und aufopfernder Freund, denen aber, die ihn aufs Kreuz legen wollten, ein schrecklicher Gegner.

Sorrel Horses Heim war ein schönes großes Indianerzelt aus achtzehn Häuten, das neben seinen zwei mit Planen bedeckten Wagen nahe dem Ufer des Flusses aufgestellt war. Seine Frau schürte ein kleines Feuer, machte Tee, und setzte uns das dampfende Getränk sogleich mit einigen gebackenen Keksen, gebratener Büffelzunge und geschmorten Büffelbeeren vor. Wir genossen das Essen sehr, und ich war besonders vom luxuriösen Komfort des Zeltes angetan; der bequemen Büffelhautliege, auf der wir saßen, der geflochtenen Rückenlehne, dem fröhlichen kleinen Feuer in der Mitte, den seltsam geformten, gefransten und bemalten Rohhäuten, in denen Mrs. Sorrel Horse ihre Vorräte und ihre verschiedenen Habseligkeiten aufbewahrte. Es war alles sehr neu und aufregend für mich, und als Sorrel Horse nach gemeinsamem Rauchen und einer Unterhaltung sagte: „Ihr solltet heute Nacht besser hier schlafen, Jungs,“ war mein Glück vollständig. Wir legten uns auf der bequemen Liege schlafen, die mit weichen Decken bedeckt war und lauschten dem sanften Murmeln der Strömung des Flusses. Dieser erste Tag auf den Plains war, wie ich dachte, wirklich ereignisreich gewesen.

Kapitel 2

Die List eines liebenden Wilden

MAN kam überein, daß ich Berry im Herbst begleiten sollte, wenn er den saisonalen Handel mit den Indianern beginnen würde. Er besaß einen großen Ochsenzug, mit dem er im Sommer Fracht von Fort Benton zu den Minenlagern transportierte und dort viel mehr Profit machte als beim Handel mit Hirsch-, Elch- und Antilopenhäuten, die die einzigen wertvollen Dinge darstellten, die die Indianer zu dieser Jahreszeit tauschen konnten. Büffelhäute waren nur von Tieren wertvoll, die von November bis einschließlich Februar getötet wurden. Ich wollte nicht in Fort Benton bleiben; ich wollte in diesem Land des herrlichen Sonnenscheins und der trockenen, klaren Luft jagen und herumreisen; also kaufte ich eine Rolle Bettzeug, große Mengen Tabak und .44 Randfeuerpatronen für meine Henry-Büchse, ein für die Büffeljagd trainiertes Pferd und einen Sattel, und zog mit Sorrel Horse und seiner Ausrüstung aus der Stadt. Wenn ich in die Minen gegangen wäre, wäre es mir vielleicht finanziell besser ergangen. Weitere Dampfschiffe waren angekommen, der Ort war voll von Leuten, die zu den Goldfeldern wollten, und viele kamen gerade von dort, mit schweren Säcken voll Goldstaub in ihren zerschlagenen Händen und schmierigen Taschen. Sie hatten ihr Glück gemacht, sie wollten zurück in die Staaten; in „Gottes Land“, wie sie sagten. Gottes Land! Wenn es ein schöneres Land als das der großen sonnenbeschienenen Ebenen und Berge gäbe, die in ihrer Unermeßlichkeit großartig und seelisch inspirierend waren, dann sah ich es nie. Ich bin froh, daß mich nicht das Goldfieber gepackt hat, denn dann hätte ich es wahrscheinlich niemals richtig kennengelernt. Es gibt einige Dinge von weitaus größerem Wert als Gold. Zum Beispiel ein Leben frei von Sorgen oder Pflichten jeglicher Art; ein Leben, in dem jeder Tag und jede Stunde ihren Anteil an Freude und Befriedigung, an freudiger Aufregung, an glücklich erworbener und genossener Müdigkeit mit sich bringt. Wäre ich ebenfalls in die Goldfelder gegangen, hätte ich vielleicht ein Vermögen gemacht, wäre in die Staaten zurückgekehrt und hätte mich in einem tödlich langweiligen Dorf niedergelassen, wo die aufregendsten Dinge, die je stattfänden, kirchliche Feste und Feiern wären.

Die Wagen von Sorrel Horse, ein Vorwagen und ein Anhänger, von einem Gespann aus acht Pferden gezogen, waren schwer beladen mit Proviant und Handelswaren, denn er begleitete eine Gruppe Piegan, die Little Robes, auf ihre Sommerjagd. Und das war es, was mich sofort dazu gebracht hatte, seine Einladung, ihn zu begleiten, anzunehmen. Ich würde eine Gelegenheit bekommen, den Stamm zu studieren. Es wurde viel über die Piegan Blackfeet geschrieben, und diejenigen, die sich für das Thema interessieren, sollten Mr. Crinnells Bücher „Blackfoot Lodge Talks“ und „The Story of the Indian“ lesen.

Der Schwager von Sorrel Horse, Lis‘-sis-tsi (Wolverine) und ich wurden gute Freunde. Ich lernte bald, die Zeichensprache zu gebrauchen, und er half mir bei meinem Studium der Blackfoot-Sprache, die so schwierig ist, daß nur wenige weiße Männer sie jemals beherrschen konnten. Ich kann sagen, daß ich, indem ich fleißig übte, sie aufzuschreiben und indem ich besonders auf Aussprache und Betonung achtete, sie besser zu sprechen gelernt habe als jeder andere Weiße, mit vielleicht ein oder zwei Ausnahmen.

Wie ich diesen Sommer genoß, den wir teilweise am Fuße des Belt Mountain und teilweise am Warm Spring Creek und am Judith River verbrachten. Ich nahm an den häufigen Büffeljagden teil, und auf meinem schnellen und gut ausgebildeten Pferd gelang es mir, meinen Anteil an den großen Tieren zu schießen. Ich jagte Antilopen, Elche, Hirsche, Dickhornschafe und Bären mit Wolverine. Ich saß stundenlang auf einem Berghang oder dem Gipfel einer einsamen Anhöhe und beobachtete die Herden von Wild um mich herum, sah auf die großen Berge und die weite stille Ebene und kniff mich selbst, um mir zu beweisen, daß ich wirklich ich war und daß alles real und kein Traum war. Wolverine wurde all dem anscheinend genauso wenig müde wie ich; er saß an meiner Seite, ein träumerischer Blick in seinen Augen, als er um sich herumblickte, und rief häufig „i-tam-ap-i“ aus, was das Wort für Glück oder völlige Zufriedenheit ist.

Aber Wolverine war nicht immer glücklich; es gab Tage, an denen er mit langem Gesicht und nachdenklicher Miene herumging und nur sprach, um eine Frage zu beantworten. Eines Tages im August, als er in dieser Stimmung war, fragte ich, was ihn beunruhigte.

„Da ist nichts, was mich beunruhigt“, antwortete er. Dann nach einer langen Stille: „Ich habe gelogen, ich bin in großen Schwierigkeiten. Ich liebe Piks-ah’-ki und sie liebt mich, aber ich kann sie nicht haben; ihr Vater wird sie mir nicht geben.“

Nach einer langen Stille drängte ich „Und weiter?“, da er vergessen hatte oder nicht geneigt war, mich weiter zu erleuchten.

„Nun“, fuhr er fort, „ihr Vater ist ein Gros Ventre, aber ihre Mutter ist eine Piegan. Vor langer Zeit schützten meine Leute die Gros Ventres, kämpften ihre Schlachten, halfen ihnen, ihr Land gegen alle Feinde zu verteidigen. Und dann bekamen die beiden Stämme Streit, und lagen viele Jahre im Krieg miteinander. Letzten Winter schlossen sie Frieden. Damals sah ich Piks-ah’-ki zum ersten Mal. Sie ist sehr schön; groß, langes Haar, Augen wie eine Antilope, kleine Hände und Füße. Ich ging oft zum Zelt ihres Vaters, und wir sahen uns an, wenn die anderen nicht darauf achteten. Eines Nachts stand ich vor ihrem Zelt, als sie herauskam, um einem Arm voll Holz von dem großen Haufen, der dort lag, zu holen. Ich nahm sie in die Arme und küßte sie, und sie legte ihre Arme um meinen Hals und küßte mich. Deswegen weiß ich, daß sie mich liebt. Denkst du“ – fragte er ängstlich – „daß sie das getan hätte, wenn sie mich nicht liebte?“

„Nein, ich denke nicht, daß sie dann so etwas tun würde.“

Sein Gesicht hellte sich auf und er fuhr fort: „Zu dieser Zeit hatte ich nur zwölf Pferde, aber ich schickte sie zu ihrem Vater mit der Nachricht, daß ich seine Tochter heiraten wolle. Er schickte die Pferde mit diesen Worten zurück: ‚Meine Tochter soll keinen armen Mann heiraten!‘

„Als sie herauskam, um einem Arm voll Holz von dem großen Haufen, der dort lag, zu holen.“

„Ich zog gegen die Crow in den Krieg und führte acht ihrer besten Pferde nach Hause. Ich tauschte sie gegen andere, bis ich insgesamt zweiunddreißig hatte. Vor kurzem schickte ich einen Freund mit ihnen in das Lager der Gros Ventre, um noch einmal um dieses Mädchen zu bitten, das ich liebe; er kehrte bald zurück und trieb die Pferde zurück, und dies hatte ihr Vater gesagt: ‚Meine Tochter soll Wolverine niemals heiraten, denn die Piegan haben meinen Sohn und meinen Bruder getötet.‘“

Darauf konnte ich nichts sagen. Er sah mich zwei- oder dreimal zögernd an und sagte schließlich: „Die Gros Ventres lagern am Missouri, an der Mündung dieses kleinen Flusses (Judith). Ich werde das Mädchen von ihren Leuten stehlen; willst du mit mir gehen?“

„Ja“, antwortete ich schnell. „Ich will mit dir gehen, aber warum ich? Warum bittest du nicht einige der Raven Carriers, mit dir zu gehen, da du zu dieser Gruppe gehörst?“

„Weil“, antwortete er und lachte ein wenig gezwungen, „weil ich das Mädchen vielleicht nicht bekommen werde; sie könnte sich sogar weigern, mit mir zu gehen, und dann würden meine guten Freunde es weitererzählen, und die Leute würden immer Witze darüber machen. Aber ich weiß, daß du, wenn ich versage, niemals davon erzählen wirst.“

Eines Abends in der Dämmerung verließen wir leise das Lager.

Niemand außer Sorrel Horse – nicht einmal seine Frau – wußte von unserem Fortgehen. Natürlich würde sie sich über die Abwesenheit ihres Bruders beunruhigen, und er würde ihr sagen, daß der Junge für ein oder zwei Tage mit mir nach Fort Benton gegangen wäre. Aber wie fröhlich Sorrel Horse gelacht hatte, als ich ihm erzählte, wohin wir gehen würden und zu welchem Zweck.

„Ha, ha, ha! Das ist wirklich gut! Ein Neuling, erst drei Monate im Land, hilft einem Indianer dabei, ein Mädchen zu stehlen!“

„Wann hört man auf, ein Neuling zu sein?“, fragte ich.

„Wenn man alles über die Dinge gelernt hat und keine dummen Fragen mehr stellt. Ich würde sagen, in deinem Fall werden die Menschen in etwa fünf Jahren aufhören, dich Neuling zu nennen. Es dauert bei den meisten von ihnen etwa fünfzehn, um sich zu akklimatisieren, wie du es vielleicht nennen würdest. Aber Spaß beiseite, junger Mann, das ist eine ziemlich ernste Sache, die du dir zu tun vorgenommen hast; bring dich nicht in Schwierigkeiten; halte dich immer in der Nähe deines Pferdes und denke daran, daß es besser ist zu rennen als zu kämpfen. Du wirst länger leben, wenn du dieser allgemeinen Regel folgst.“

Wir verließen das Lager in der Abenddämmerung, denn damals war es für einige Männer nicht sicher, tagsüber über die großen Ebenen zu reiten; zu viele Kriegsparteien verschiedener Stämme waren unterwegs und suchten Ruhm und Reichtum in den Skalps und dem Hab und Gut unachtsamer Reisender. Wir ritten aus dem Judithtal ostwärts auf die Ebene, und als wir weit genug draußen waren, um den tiefen Schluchten zu entgehen, drehten wir um und schlugen einen Kurs ein, der parallel zum Fluß verlief. Wolverine führte ein lebhaftes, aber freundliches Pinto-Pony, auf dem wir etwas Bettzeug und ein großes Bündel in einem feinen Büffelgewand verstaut und mit vielen Lederriemen verschnürt hatten. Diese Dinge, die er am Abend zuvor aus dem Lager geholt hatte, hatte er zuvor im Gebüsch versteckt. Es war ein herrlicher Vollmond, und wir konnten mit guter Geschwindigkeit traben und dahingleiten. Wir waren nicht viele Meilen vom Lager entfernt, als wir das Brüllen der Büffel zu hören begannen; es war ihre Paarungszeit, und die Stiere hielten ein ununterbrochen tiefes, monotones Gebrüll oder Gebrüll aufrecht, während sie von Gruppe zu Gruppe der großen Herden stürmten und kämpften. Mehrmals in der Nacht ritten wir dicht an einige Tiere heran und erschreckten sie, und sie rannten mit klappernden Hufen über den harten Boden im weichen Mondlicht davon; wir konnten hören, daß sie noch lange liefen, nachdem sie aus dem Blickfeld verschwunden waren. Es schien, als ob alle Wölfe des Landes in dieser Nacht auf den Beinen wären, weil sie sich in allen Richtungen, nah und fern, wehmütig heulend hören ließen. Welch traurigen, feierlichen Ruf sie hatten; so anders als das hohe schelmische Jaulen der Kojoten.

Weiter, immer weiter ritt Wolverine, trieb sein Pferd voran und schaute nie zurück, und ich hielt mich dicht hinter ihm und sagte nichts, obwohl ich das Tempo für zu schnell auf einer mit Dachs- und Präriehundebauten durchlöcherten Ebene hielt. Als endlich der letzte Tag anbrach, befanden wir uns in einer Landschaft, die von mit hohen Kiefern bewachsenen Hügeln und Felsgräten geprägt, und zwei oder drei Meilen vom Judith-Tal entfernt war. Wolverine blieb stehen und sah sich um, während er versuchte, in die Ferne zu blicken, die noch in der Dämmerung des frühen Morgens verschleiert war.

„Soweit ich sehen kann“, sagte er, „sieht alles gut aus. Die Büffel und die Prärieläufer (Antilopen) fressen ruhig. Dies ist jedoch kein sicheres Zeichen dafür, daß kein Feind in der Nähe ist, selbst jetzt könnten vielleicht einige von ihnen in den Kiefern auf jenen Hügeln sitzen und auf uns herabschauen. Laß uns rasch zum Fluß reiten, wir brauchen Wasser und müssen es in dem Gehölz im Tal verstecken.“

Wir sattelten unsere Pferde in einem Wäldchen von Pappeln und Weiden ab und führten sie zum Wasser. Auf einer nassen Sandbank, auf die wir am Bach stießen, gab es einige menschliche Fußabdrücke, die vor so kurzer Zeit hinterlassen worden waren, daß sie so frisch wie unsere eigenen Spuren zu sein schienen. Der Anblick erschreckte uns und wir sahen uns besorgt um und hielten unsere Gewehre bereit, um schnell schießen zu können. Es gab an diesem Punkt des Flusses keine Bäume am gegenüberliegenden Ufer, und wir waren gerade durch den Hain über uns gekommen, so daß uns klar wurde, daß die Verursacher der Spuren nicht in unmittelbarer Nähe waren.

„Cree oder Männer von jenseits der Berge“, sagte Wolverine und untersuchte erneut die Spuren. „Wie auch immer; sie sind alle unsere Feinde. Wir müssen vorsichtig sein und gut achtgeben, da sie in der Nähe sein könnten.“

Wir tranken, bis wir keinen Durst mehr verspürten und gingen zurück in den Hain, wo wir unsere Pferde so festbanden, daß sie etwas Gras und wilde Erbsen fressen konnten, die üppig unter den Bäumen wuchsen.

„Wie kannst du sicher sein“, fragte ich, „daß diejenigen, deren Spuren wir gesehen haben, nicht Crow oder Sioux oder andere Plainsbewohner sind?“

„Du hast sicher bemerkt“, antwortete Wolverine, „daß die Fußabdrücke breit und rund waren, daß sogar die Abdrücke ihrer Zehen zu sehen waren. Dies ist so, weil sie Mokassins mit weichen Sohlen trugen, deren Sohle sowie der obere Teil aus gegerbter Reh- oder Büffelhaut waren. Nur diese Leute benutzen solche Schuhe; alle hier aus den Plains tragen Mokassins mit harten rohledernen Sohlen.“

Ich war sehr hungrig gewesen, bis ich die Fußspuren im Sand gesehen hatte, danach war ich zu sehr damit beschäftigt, mich umzusehen und auf einen möglichen Feind zu achten, um an etwas anderes zu denken. Ich wünschte mir inbrünstig, ich wäre im Lager geblieben und hätte den jungen Indianer sein Mädchen alleine stehlen lassen.

„Ich gehe am Saum des Wäldchens herum und schaue mir die Umgebung an, und dann essen wir“, sagte Wolverine.

Ich fragte mich, was wir essen würden, wohl wissend, daß wir es nicht wagen würden, etwas zu schießen oder ein Feuer zu machen, selbst wenn wir Fleisch hätten. Aber ich sagte nichts, und während er fort war, sattelte ich mein Pferd und erinnerte mich an den Rat meines Freundes, in der Nähe zu bleiben. Bald kam Wolverine zurück.

„Die Kriegspartei kam durch den Wald hier“, sagte er, „und ging dann das Tal hinunter. In etwa zwei Nächten werden sie versuchen, die Gros-Ventre-Pferde zu stehlen. Nun werden wir essen.”

Er löste das Büffelhautbündel und breitete eine Reihe von Artikeln aus; schweres rotes und blaues Tuch, genug für zwei Kleider. Der Stoff wurde in England hergestellt und die Händler verkauften es für etwa 10 Dollar pro Yard. Dann gab es Perlenschnüre, Messingringe, seidene Taschentücher, chinesischen Zinnober, Nadeln, Faden, Ohrringe – eine Auswahl an Dingen, die den indianischen Frauen lieb waren.

„Für sie“, sagte er, legte sie vorsichtig beiseite und brachte einige Eßwaren zum Vorschein; trockenes altes Brot, Zucker, Trockenfleisch und eine Reihe getrockneter Äpfel.

„Ich habe sie meiner Schwester gestohlen“, sagte er. „Ich dachte mir, daß wir vielleicht kein Wild schießen oder ein Feuer machen könnten.“

Das war ein langer Tag. Wir schliefen abwechselnd ein wenig, das heißt, Wolverine schlief. Ich bin mir sicher, daß ich kaum einmal eingedöst bin, denn ich erwartete die ganze Zeit, daß die Kriegspartei über uns herfiel. Ja, damals war ich noch ziemlich jung und unerfahren, und der Indianer ebenfalls. Was wir hätten tun sollen, nachdem wir Wasser geholt hatten, war, auf einen Hügel zu gehen und den Tag über dort zu bleiben. Von einem solchen erhöhten Punkt aus hätten wir die Annäherung eines Feindes in weiter Ferne sehen können, und unsere schnellen Pferde hätten uns leicht außerhalb seiner Reichweite tragen können. Es war bloßes Glück, daß wir nicht gesehen wurden, wie wir das Tal und den Pappelhain betraten, denn dort hätte uns eine Kriegspartei umzingeln und eine Flucht schwierig, wenn nicht unmöglich machen können.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Wolverine keinen festen Plan gefaßt, wie er das Mädchen fortschaffen sollte. Manchmal sagte er, daß er sich nachts ins Lager und zu ihrer Unterkunft stehlen würde, aber das wäre sicherlich riskant gewesen, denn wenn es ihm gelungen wäre, zum Zelt zu gelangen, ohne für einen Feind gehalten zu werden, der gekommen wäre, um Pferde zu stehlen, hätte er die falsche Frau wecken können und dann hätte es ein schreckliches Geschrei gegeben. Auf der anderen Seite hätte der alte Bull’s Head, der Vater des Mädchens, zweifelsohne seine Absicht geahnt und sie genau beobachtet, wenn er zu einem freundlichen Besuch ins Lager gekommen wäre. Aber diese Entdeckung einer Kriegspartei, die den Fluß hinunter zum Lager der Gros Ventre zog, gab ihm eine einfache Lösung ein.

„Ich wußte, daß meine Medizin mich nicht im Stich lassen würde“, sagte er plötzlich an diesem Nachmittag und lachte glücklich; „und nun sieh nur, wie der Weg vor uns frei ist. Wir werden kühn ins Lager reiten, zum Zelt des großen Häuptlings Three Bears. Ich werde sagen, daß unser Häuptling mich geschickt hätte, um ihn vor einer Kriegspartei zu warnen, die in ihre Richtung zieht. Ich werde sagen, daß wir selbst ihre Spuren entlang des Flußufers gesehen haben. Dann werden die Gros Ventres ihre Pferde bewachen; sie werden den Feind überfallen; es wird einen großen Kampf geben, große Aufregung. Alle Männer werden zum Kampf eilen, und das wird meine Gelegenheit sein. Ich werde Piks-ah’-ki rufen, wir werden unsere Pferde besteigen und fliehen.“

Wieder ritten wir die ganze Nacht hindurch und gelangten bei Tagesanbruch zu dem breiten dunklen Einschnitt in der großen Ebene, der den Lauf des Missouri anzeigt. Wir hatten den Judith am Abend zuvor überquert und befanden uns jetzt auf einem breiten Pfad, der in tiefen Furchen von den Schlepptragen und den Zeltpfosten vieler Piegan- und Gros-Ventres-Lager zeugte, die zwischen dem großen Fluß und den Bergen im Süden hin und her gereist waren. Die Sonne stand noch nicht sehr hoch, als wir schließlich an den mit Kiefern bewachsenen Rand des Tales kamen und auf die breite, lange Ebene an der Mündung des Judith blickten. Dort, weißlich sich von dem dunklen Laub eines Pappelhains abhebend, befanden sich die Zelte der Gros Ventres, etwa 300 und mehr. Hunderte und Aberhunderte von Pferden fraßen von den Sträuchern, Reiter galoppierten hier und da, trieben ihre Pferde zum Wasser oder fingen sich frische Tiere für die tägliche Jagd. Obwohl immer noch ein paar Kilometer entfernt, hörten wir das Durcheinander der Lagergeräusche, Rufe, kindliches Gelächter, Singen und das Schlagen von Trommeln.

„Ach!“, rief Wolverine aus. „Da ist das Lager. Nun zur großen Lüge.“ Dann ernster: „Hab Mitleid mit mir, große Sonne! Erbarme dich meiner, du Unterwasserwesen meiner Träume. Hilf mir, das zu bekommen, was ich hier suche.“

Oh ja, der Junge war verliebt. Amor spielt mit den Herzen der Roten ebenso wie mit denen der Weißen. Und – darf ich mich trauen, es auszusprechen? – Die Liebe der Roten ist in der Regel dauerhafter und treuer als die Liebe der überlegenen Rasse.

Wir ritten ins Lager, wobei wir von allen, die wir passierten, angestarrt wurden. Die Unterkunft des Häuptlings wurde uns gezeigt. Wir stiegen am Eingang ab, ein Jüngling nahm uns die Pferde ab, und wir traten ein. Es waren drei oder vier Gäste anwesend, die ein frühes Mahl genossen und rauchten. Der Häuptling winkte uns zu seinem Ehrenplatz auf seiner Liege im hinteren Teil der Unterkunft. Er war ein schwerer, korpulenter Mann, ein typischer Gros Ventre mit einem dicken Bauch,

Die Pfeife wurde herumgereicht und wir rauchten ein paar Züge davon, als wir an der Reihe waren. Ein Gast erzählte eine Geschichte. Als er damit fertig war, wandte sich der Häuptling an uns und fragte in gutem Blackfoot, woher wir gekommen seien. Fast alle älteren Gros Ventres sprachen zu dieser Zeit fließend Blackfoot, aber die Blackfoot konnte nie Gros Ventre sprechen; das Erlernen ihrer Sprache war zu schwierig für jemanden, der nicht bei ihnen geboren und aufgewachsen war.

„Wir kommen“, antwortete Wolverine, „vom gelben Fluß (Judith) oberhalb der Mündung der Warmen Quelle. Mein Häuptling Big Lake gibt dir dies“, – damit holte er eine lange Spirale Tabakschnur hervor und überreichte sie ihm, „und bittet dich, mit ihm in Freundschaft zu rauchen.“

„Ah!“, sagte Three Bears lächelnd und legte den Tabak beiseite. „Big Lake ist mein guter Freund. Wir werden mit ihm rauchen.“

„Mein Häuptling schickt mir auch die Nachricht, daß ihr eure Pferde im Auge behalten sollt, denn einige unserer Jäger haben Anzeichen für eine Kriegspartei gefunden, die in dieser Richtung unterwegs ist. Wir selbst, dieser weiße Mann hier, der mein Freund ist, und ich, wir sind auch schon auf ihre Spur gestoßen. Wir haben sie gestern früh am Fluß gesehen. Es sind zwanzig, vielleicht dreißig, und sie sind zu Fuß unterwegs. Vielleicht werden sie heute Nacht, sicher bis morgen Nacht, eure Herde plündern.“

Der alte Häuptling stellte viele Fragen, um herauszufinden, zu welchem Stamm die Kriegspartei gehörte, wo genau wir ihre Spuren gesehen hatten und so weiter, welche Wolverine so gut er konnte beantwortete. Dann wurde uns gekochtes Fleisch, getrokknetes Büffelrückenfett und Pemmikan gebracht, und wir frühstückten. Während wir aßen, beriet sich der Häuptling mit seinen anderen Gästen, und sie gingen bald fort, um, wie ich annahm, die Neuigkeiten zu erzählen und die erwarteten Räuber zu überraschen. Three Bears teilte uns mit, daß wir uns in seinem Zelt wie zuhause fühlen sollten und daß man sich um unsere Pferde kümmern würde. Unsere Sättel und Zäume wurden hereingebracht und in der Nähe der Tür aufgestapelt. Ich habe vergessen zu erwähnen, daß Wolverine sein wertvolles Bündel kurz nach Tagesanbruch auf dem Weg versteckt hatte.

Nach unserem Frühstück und einer weiteren Pfeife, während welcher der Häuptling alle möglichen Fragen über die Piegan stellte, schlenderten Wolverine und ich durch das Lager und hinunter zum Ufer des Flusses. Unterwegs wies er auf das Zelt seines zukünftigen Schwiegervaters. Old Bull’s Head war ein Medizinmann, und die Außenseite seiner Unterkunft war mit den Symbolen seiner besonderen, vom Traum gegebenen Macht versehen, zwei riesigen Grizzlybären in Schwarz, darunter Vollmonden in Rot. Wir saßen eine Weile am Fluß und beobachteten viele Jungen und junge Männer beim Schwimmen. Ich bemerkte jedoch, daß mein Begleiter den beständigen Strom von Frauen im Auge behielt, die Wasser holten. Offensichtlich erschien die Person, nach der er sich sehnte, nicht, und wir wandten uns nach einiger Zeit wieder dem Zelt des Häuptlings zu. Direkt dahinter töteten ein paar Frauen einen dicken Welpen von drei oder vier Monaten, indem sie ihn erstickten.

„Warum töten sie diesen Hund?“, fragte ich.

„Ach“, antwortete Wolverine und zog ein Gesicht, „der ist für unser Festmahl.“

„Ein Festmahl für uns!“, wiederholte ich erstaunt. „Meinst du damit, daß sie den Hund kochen und erwarten, daß wir ihn essen?“

„Ja, diese Gros Ventres essen Hundefleisch; sie halten es für besser als Büffelfleisch oder anderes Fleisch jeglicher Art. Ja, sie werden es schmoren und in großen Schüsseln vor uns stellen, und wir müssen ihnen den Gefallen tun und davon essen.“

„Ich werde es nicht anrühren“, rief ich. „Nein, das werde ich niemals anrühren.“

„Du wirst es tun müssen, wenn du dir unsere Freunde nicht zu Feinden machen, und“ – in verzweifeltem Ton – „vielleicht meine Gelegenheit vereiteln willst, das zu bekommen, wofür ich gekommen bin.“

Nun, zu gegebener Zeit wurde das Fleisch des Hundes vor uns gestellt; sehr weiß sah es aus, und sicherlich war der Geruch alles andere als unangenehm. Aber – es war Hund. Niemals in meinem Leben hatte ich mich vor etwas mehr gefürchtet, als davon zu kosten, doch ich hatte das Gefühl, daß ich es tun mußte. Ich griff nach einer Rippe, spannte meine Muskeln und riß das Fleisch davon herunter, blinzelte und schluckte, und schluckte wieder, um es unten zu behalten. Und es blieb unten; ich zwang es dazu, obwohl es für einen Moment nicht sicher war, wer gewinnen würde – die Übelkeit oder mein Wille. Auf diese Weise gelang es mir, einen kleinen Teil der Portion vor mir zu essen, wobei ich großzügig von einem Beerenpemmikan nahm, der eine Art Beilage war. Ich war froh, als das Essen vorbei war. Oh ja, ich war sehr froh; und es dauerte viele Stunden, bis mir nicht mehr übel war.

Es wurde angenommen, daß der erwartete Feind möglicherweise in dieser Nacht eintreffen würde, deshalb griffen, sobald es dunkel war, fast alle Männer des Lagers nach ihren Waffen und schlichen durch das Gestrüpp zum Fuß der Hügel. Sie schwärmten weit oben und unten und hinter ihren grasenden Herden aus. Wolverine und ich hatten unsere Pferde gezäumt und gesattelt und sagten dem Häuptling, daß wir, falls es zu einem Kampf kommen sollte, hinausreiten und uns seinen Männern anschließen würden. Mein Kamerad ging früh am Abend aus; ich wartete für eine Stunde oder länger, und als er nicht zurückkehrte, legte ich mich auf die Bettstatt, deckte mich mit einer Decke zu und schlief bald tief ein, um erst am Morgen wieder zu erwachen. Wolverine stand gerade auf. Nach dem Frühstück gingen wir hinaus und schlenderten umher, und er erzählte mir, daß er am Abend zuvor eine Gelegenheit gefunden hatte, Piks-ah’-ki etwas zuzuflüstern, als sie nach draußen gekommen war, um Holz zu holen, und daß sie zugestimmt hätte, mit ihm zu gehen, wenn der Zeitpunkt gekommen wäre. Er war in bester Stimmung, und als wir am Ufer entlang spazierten, konnte er sich nicht enthalten, Kriegsgesänge anzustimmen, wie sie die Blackfeet immer singen, wenn sie glücklich sind.

Gegen Mittag, nachdem wir zum Zelt zurückgekehrt waren, kam neben anderen Besuchern ein großer, schwerer, bösartig aussehender Mann herein. Durch den Schubs, den Wolverine mir gab, als er sich uns gegenüber setzte und uns finster anstarrte, wußte ich, daß er Bull’s Head war. Er hatte einen kräftigen Haarschopf, den er wie eine Pyramide aufgetürmt auf dem Kopf trug. Er unterhielt sich einige Zeit mit Three Bears und den anderen Gästen, und dann, zu meiner Überraschung, fing er an, sie in Blackfoot anzusprechen, er sprach über uns, und in seinem Ton lag echter und unverhohlener Haß.

„Diese Geschichte von einer sich nähernden Kriegspartei“, sagte er, „ist eine Lüge. Big Lake meldet, daß sein Volk ihre Spur gesehen hat, ha! Ich weiß zwar, daß die Piegan Feiglinge sind, aber wenn so viele von ihnen beisammen sind, würden sie einer solchen Spur sicher folgen und den Feind angreifen. Nein, sie haben nie eine solche Spur gesehen und niemals davon berichtet, aber ich glaube, daß ein Feind gekommen ist und sich jetzt in unserem Lager befindet, und daß er nicht hinter unseren Pferden, sondern hinter unseren Frauen her ist. Letzte Nacht war ich ein Dummkopf. Ich ging hinaus und hielt Ausschau nach Pferdedieben. Ich habe die ganze Nacht Ausschau gehalten, aber niemand kam. Ich werde heute in meinem Zelt bleiben und nach Frauendieben Ausschau halten und meine Waffe wird geladen sein. Ich empfehle euch, dasselbe zu tun.”

Und nachdem er dies gesagt hatte, stand er auf und stürmte aus dem Zelt, wobei er vor sich hin murmelte und zweifellos alle Piegan und insbesondere einen von ihnen beschimpfte. Der alte Three Bears beobachtete seinen Abzug mit einem grimmigen Lächeln und sagte zu Wolverine:

„Achte nicht auf seine Worte; er ist alt und kann nicht vergessen, daß dein Volk seinen Sohn und seinen Bruder getötet hat. Andere von uns“ – mit einem tiefen Seufzer – „Andere von uns haben auch Brüder und Söhne im Krieg mit deinem Volk verloren, aber wir haben unseren Frieden damit gemacht. Was geschehen ist, ist geschehen; die Toten können nicht zum Leben erweckt werden, aber die Lebenden werden jetzt, wo wir aufgehört haben zu kämpfen und einander zu berauben, länger leben und glücklicher sein.“

„Du sprichst die Wahrheit“, sagte Wolverine. „Frieden zwischen unseren beiden Völkern ist gut. Ich vergesse die Worte des alten Mannes. Vergiß du sie auch und bewache deine Pferde, denn in dieser Nacht wird der Feind sicher kommen.“

In der Abenddämmerung sattelten wir wieder unsere Pferde und banden sie in der Nähe des Zeltes an. Wolverine setzte seinen Sattel auf das Pinto-Pony und verkürzte die Steigbügel. Er hatte vor, ohne Sattel auf seinem eigenen Tier zu reiten. Er erzählte mir, daß Piks-ah’-ki den ganzen Tag von den Gros-Ventre-Ehefrauen ihres Vaters bewacht worden war; der alte Mann traute ihrer Piegan-Mutter nicht, sie zum Herantragen von Holz und Wasser hinauszubegleiten. Ich schlief wieder früh ein, mein Begleiter ging wie üblich aus. Aber diesmal ruhte ich nicht bis zum Morgen, denn ich wurde durch das Abfeuern von Waffen und einen großen Aufruhr im Lager geweckt. Männer schrieen und rannten auf den Schauplatz des Kampfes zu, Frauen riefen und redeten aufgeregt, Kinder weinten und kreischten. Ich eilte dorthin, wo unsere Pferde angebunden waren, wobei ich mein eigenes und Wolverines Gewehr trug. Er besaß eine feine Hawkins, 33 Kugeln das Pfund, die Sorrel Horse ihm gegeben hatte. Später erfuhr ich, daß der alte Bull’s Head einer der ersten war, der zu seinen Pferden eilte, als die Schießerei begann. Sobald er das Zelt verlassen hatte, rannte Wolverine, der in einem Gestrüpp in der Nähe gelegen hatte, dorthin und rief den Namen seiner Geliebten. Sie kam heraus, gefolgt von ihrer Mutter, die mehrere kleine Taschen trug. Eine Minute später kamen sie zu der Stelle, wo ich wartete, beide Frauen weinten. Wolverine und ich banden die Pferde los.

„Beeilt euch“, rief er, „beeilt euch.“

Sanft zog er das Mädchen von der Stelle fort, wo es in der Umarmung ihrer Mutter weinte, hob es in den Sattel und reichte ihm die Zügel.

„Hör zu“, rief die Mutter, „sei gut zu ihr, ich rufe die Sonne an, daß sie dich so behandeln soll, wie du sie behandelst.“

„Ich liebe sie, und ich werde gut zu ihr sein“, antwortete Wolverine und sagte dann zu uns: „Folgt mir, und beeilt euch.“

Wir ritten über die Ebene, geradeaus auf den Pfad, auf dem wir das Tal betreten hatten, und direkt auf den Kampf zu, der am Fuß des Hügels tobte. Wir konnten die Schüsse und Rufe hören und das Aufblitzen der Waffen sehen. Das war mehr, als ich erwartet hatte; wieder bereute ich, daß ich diese mädchenraubende Reise begonnen war; ich wollte nicht irgendwo sein, wo die Kugeln eines Kampfes flogen, der mich nichts anging. Aber Wolverine ritt voraus, sein Schatz ritt dicht hinter ihm, und ich konnte nichts anderes tun, als ihnen zu folgen. Als wir uns der Szenerie näherten, begann mein Kamerad zu schreien:

„Wo ist der Feind? Laßt uns sie alle töten. Wo sind sie? Wo verstecken sie sich?“

Ich verstand, was er vorhatte. Er wollte vermeiden, daß uns die Gros Ventres mit einigen der Angreifer verwechselten. Aber was die letzteren betraf; angenommen, wir würden auf einige von ihnen treffen?

Das Schießen und das Geschrei hatten aufgehört; vor uns war alles ruhig, aber wir wußten, daß in der mondbeschienenen Steppe beide Parteien lagen, von denen die eine versuchte, sich wegzuschleichen, und die andere versuchte, ihrer ohne viel Risiko habhaft zu werden. Wir hatten nur noch etwa hundert Meter zwischen uns und dem Fuß des Hügels, und ich glaubte schon, wir seien an den gefährlichen Punkten vorbei, als direkt vor Wolverine eine Waffe abgefeuert wurde, und sein Pferd stürzte und er mit ihm. Unsere eigenen Tiere blieben abrupt stehen. Das Mädchen kreischte und rief:

„Sie haben ihn getötet! Hilfe, weißer Mann, sie haben ihn getötet!“

Aber noch ehe wir absteigen konnten, sahen wir, wie Wolverine sich unter dem gefallenen Tier herauswand, aufsprang und auf etwas schoß, das uns durch die Sträucher verborgen war. Wir hörten ein lautes Stöhnen, ein Rascheln, und dann sprang Wolverine zu der Stelle und schlug drei oder viermal fest mit dem Lauf seines Gewehrs zu. Er bückte sich und hob die Waffe auf, die auf ihn abgefeuert worden war.

„Da ist mir etwas gelungen“, lachte er, rannte zu mir hinüber, befestigte die alte Pistole am Gewehrriemen an meinem Sattel und sagte: „Trage sie so, bis wir aus dem Tal heraus sind.“

Ich wollte ihm gerade sagen, daß ich es für dumm hielte, uns für eine alte Pistole aufzuhalten, als direkt neben uns der alte Bull’s Head erschien, der auf einmal aus dem Gebüsch gesprungen zu sein schien, und mit einem Schwall wütender Worte das Pferd des Mädchens am Zaum packte und versuchte, es vom Sattel zu ziehen. Sie kreischte und hielt sich fest, dann sprang Wolverine den alten Mann an, warf ihn zu Boden, entriß ihm die Waffe und warf sie weit weg; dann sprang er leicht hinter Piks-ah’-ki auf, stieß die Fersen in die Flanken des Ponys, und wir waren wieder unterwegs. Der wütende Vater lief uns hinterher und schrie, zweifellos um Hilfe, um die Ausreißer aufzuhalten. Wir sahen andere Gros Ventres auf uns zukommen, aber sie schienen sich nicht zu beeilen, und sie versuchten auch nicht, uns aufzuhalten. Zweifellos hatten die Worte des wütenden alten Mannes ihnen den Schlüssel zur Situation gegeben, und es war natürlich unter ihrer Würde, sich in einen Streit um eine Frau einzumischen. Wir ritten so schnell wir konnten den steilen, langen Hügel hinauf und hörten die Klagen des alten Mannes bald nicht mehr.