5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: between pages by Piper

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

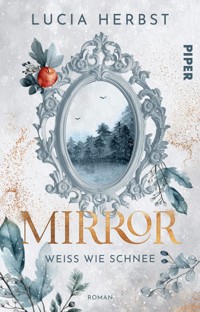

Spieglein, Spieglein - kann mich mal! Diese Stiefmutter stellt die Märchenwelt auf den Kopf - »Das zehnte Königreich« trifft auf »Das doppelte Lottchen«. »Ich habe mich immer gefragt, warum die Bösen das tun, was sie tun.« Die Münchner Ärztin Lena steckt in einer unglücklichen Beziehung fest, weil sie unerschütterlich daran glaubt, dass sich alles zum Guten wenden wird. Zum gleichen Zeitpunkt kämpft in der Parallelwelt der Märchen Lenas Ebenbild, Schneewittchens böse Stiefmutter Luna, ums Überleben. Auf der Suche nach einem Ausweg sieht sie im Zauberspiegel Lena. Kurzentschlossen tauscht die Giftmischerin ihren Platz mit der Ärztin. Die grausame Märchenwelt ist für Lena ein Schock und sie beginnt für ein Happy End aller zu kämpfen. Doch der Lauf der Geschichte ist festgeschrieben und bald ist Lena versucht, zu den Mitteln der bösen Stiefmutter zu greifen, um ihrem Schicksal zu entgehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Mirror: Weiß wie Schnee« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2024

Redaktion: Michaela Retetzki

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: Emily Bähr, www.emilybaehr.de

Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com und Freepik.com genutzt

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Prolog

1. Stiefschwestern

2. Böses Erwachen

3. Spieglein, Spieglein

4. Der Jäger

5. Das Leben einer bösen Königin

6. Schneewittchen

7. Die Giftmischerin und die Ärztin

8. Rumpelstilzchen

9. Der böse Wolf

10. Das Knusperhaus

11. Das Tal des Todes

12. Abschied

13. Ein Test

14 Eine Stiefmutter sein

15. Vorbereitungen

16. Ein Ballkleid für Schneewittchen

17. Der Märchenball

18 Die dreizehnte Fee

19. Wie im Märchen des Märchens

20. Wer ist hier das Monster?

21. Schneewittchen muss weg

22. Ein Aufschub

23. Wem gehört die Geschichte?

24. Wiedersehenstrübsal

25. Eine Geheimgesellschaft

26. Wie alles begann

27. Alte Lieder

28. Wahre Liebe

29. Der letzte Tanz

30. Happy Neuanfang

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Prolog

»Frau Königin!« Die alte Amme platzte in das königliche Gemach und blieb schwer atmend stehen. Die anwesenden Kammerzofen, die gerade den Tisch für ein kleines Mahl deckten, beachtete sie nicht. »Frau Königin, Ihr müsst sofort in den Speisesaal eilen.«

Die Königin hob eine Augenbraue.

»Der König ist zurückgekehrt und möchte mit Schneewittchen speisen«, erklärte die Amme, während sie nach Luft rang.

»Ist er im Schloss?« Die Königin sprang von ihrem Sessel auf. »Warum hat mir niemand Bescheid gegeben?«

Alle hielten inne. Mit gesenkten Köpfen standen sie da, einige zitterten vor Angst. Die Königin zischte und warf einen prüfenden Blick in den riesigen Zauberspiegel an der Wand. Er musste nichts sagen. Sie sah umwerfend aus, wie sonst auch. Auf jedem durchschnittlichen Ball würde sie in dieser Aufmachung im Mittelpunkt stehen. Die Haare waren kunstvoll frisiert, die Krone unverrückbar darin eingeflochten. Das schwarze Kleid mit Stickereien brachte ihre waldseegrünen Augen zum Strahlen und betonte das Goldblond ihrer Haare.

Nacht für Nacht bestätigte ihr der alte Zauberspiegel, dass ihre wichtigste Waffe, ihre Schönheit, noch scharf wie ein Schwert war.

Sie eilte in den Speisesaal. Vielleicht zeigte der König heute Interesse an ihr. Sie wollte, dass er sie liebte, sich nach ihr verzehrte, so wie früher.

Die Königin knirschte mit den Zähnen. Wäre sie gewarnt gewesen, hätte sie im geheimen Dachzimmer über ihren Gemächern einen Liebestrank gebraut.

Seit sie hier vor zehn Jahren als achtzehnjährige junge Frau zur neuen Königin gekrönt worden war, hatte das Volk sie verehrt, bis vor einigen Monaten Gerüchte aufgekommen waren, dass sie eine Hexe und eine grausame Stiefmutter für das arme Schneewittchen sei.

Das Erste stimmte, das Zweite nur halb. Zu Grausamkeiten hatte sie bisher nicht greifen müssen. Gleichgültigkeit hatte gereicht, um sich das Mädchen vom Hals zu halten.

Nun hasste das Volk sie, und die Vermutung lag nahe, dass Schneewittchen etwas mit den Gerüchten zu tun hatte.

Doch alles wäre halb so schlimm gewesen, wenn sich nicht auch noch der König von ihr abgewandt hätte. Er war der einzige Mensch, vor dem sie Angst hatte. Kein Wunder, ihr Leben lag in seiner Hand. Hoffentlich glaubte er nicht an das Getuschel, dass seine Frau eine Hexe sei. Das würde sie schneller auf einen Scheiterhaufen bringen, als sie bis drei zählen konnte. Voller Unbehagen näherte sich die Königin dem Speisesaal.

Die Wachen öffneten ihr die doppelflügelige drei Meter hohe Tür, und einer rief: »Ihre Majestät, die Königin, betritt den Saal.«

Die anwesenden Diener verbeugten sich vor ihr, als sie eintrat. Obwohl sie die Herrin des Schlosses war, blieb Schneewittchen dreist sitzen, und der König wandte nicht einmal den Kopf in ihre Richtung.

Mit ihrem charmantesten Lächeln näherte sich die Königin dem Tisch und sank in einen Knicks. »Mein königlicher Gemahl, welch unerwartete Freude, Euch zu sehen. Wenn Ihr mich darüber informiert hättet, dass Ihr Eure Reise abbrecht, hätte ich Vorkehrungen für Eure Rückkehr getroffen. Wir haben Euch erst in etwa zehn Tagen zurückerwartet.«

»Es ist mein Schloss, und ich kann kommen und gehen, wann ich möchte. In meinem eigenen Zuhause erwarte ich, dass alle stets darauf vorbereitet sind, mir zu Diensten zu stehen. Was hat Euch so lange aufgehalten?« Der König warf ihr einen gelangweilten Blick zu. »Eure Garderobe?«

Die Königin biss die Zähne zusammen. Heute benahm er sich noch abweisender als sonst. Einer der Diener schob ihr einen Stuhl zurecht, und sie ließ sich zur Rechten des Königs nieder.

»Erzähl, mein Kind«, sagte er gerade zu seiner Tochter. »Was macht dein Unterricht? Hast du Fortschritte beim Reiten gemacht?«

»Ja, Vater.« Ihre Stimme überschlug sich vor Freude. »Das Pferd, das Ihr mir neulich geschenkt habt, ist wunderbar.«

Die Königin erstarrte auf ihrem Stuhl. »Oh, ein Pferd? Was für eines?« Sie versuchte unbefangen zu klingen, hörte allerdings selbst, dass ihre Stimme zu hoch war. Wieso hatte sie niemand darüber unterrichtet?

Endlich wandte sich der König ihr zu. »Ihr klingt verärgert, meine Königin.«

Schneewittchen verengte boshaft die Augen.

»Nein, keinesfalls.« Die Königin breitete eine Stoffserviette auf ihren Oberschenkeln aus. »Ich freue mich für unsere Tochter.«

»Stieftochter«, korrigierte Schneewittchen.

»Mein Kind …«, begann die Königin so sanft wie möglich.

»Ich bin und war nie Euer Kind«, zischte das Balg.

Die Königin legte ihrem Mann eine Hand auf den Unterarm. »Ich hätte Euch beim Aussuchen helfen können. Wie Ihr wisst, kenne ich mich gut mit Pferden aus.«

»Ach ja?«, fauchte Schneewittchen. »Ihr hättet mir sicherlich eins ausgesucht, das mir das Genick brechen würde.«

Wie recht dieses kleine Miststück hatte. Die Königin lächelte nachsichtig. »Nein, eines, das für ein Kind geeignet ist.«

Der König streifte verächtlich die Hand der Königin ab und wischte über den Ärmel, als hätte er sich dort schmutzig gemacht. Schneewittchen kicherte bei diesem Anblick.

»Wo waren wir stehen geblieben, mein Kind?«, fuhr er fort.

Nicht nur Schneewittchen genoss diese Demütigung. Auch den Bediensteten war anzumerken, dass sie vor Genugtuung schier platzten. Sollten sie alle hassen, es war ihr egal. Lediglich der König war wichtig, und seine abfällige Geste machte ihr Angst.

»Königlicher Gemahl«, sagte sie hoheitsvoll, um von ihrem Unbehagen abzulenken. »Es freut mich sehr, dass Ihr heute mit uns speist. Was verschafft uns die Ehre?«

Er musterte seine Ehefrau wie eine lästige Fliege. »Wärt Ihr früher hier gewesen, hättet Ihr mitbekommen, dass ich heute hier speise, um mit meiner Tochter über die Vorbereitungen zu ihrem sechzehnten Geburtstag zu sprechen.«

Das Innerste der Königin gefror. Er hatte sich noch nie um einen Geburtstag seiner Tochter gekümmert. Es war stets die Aufgabe der Königin gewesen.

»Ach ja«, zwang sich die Königin zu antworten. »Die Geburtstagsvorbereitungen. Natürlich. Wart Ihr mit den Festen der letzten Jahre nicht zufrieden?«

»Sie waren … etwas schlicht gewesen. Findet Ihr nicht?«, antwortete der König. »Ich bin das Gefühl nicht losgeworden, dass es Euch lästig war. Außerdem ist es der sechzehnte Geburtstag der Prinzessin. Abgesandte anderer Königshäuser werden anreisen, um für ihre Könige und Prinzen um Schneewittchens Hand anzuhalten. Ihnen sollten wir ein rauschendes Fest bieten, keine bescheidene Feier nach Eurer Manier.«

»Danke, Vater.« Schneewittchen klatschte vor Freude in die Hände, und ihre Wangen röteten sich vor Aufregung.

Einige Diener seufzten entzückt bei diesem Anblick.

Der König tätschelte ihr die Wange. »Ich wünsche mir das schönste Fest, das es je gab. Noch prächtiger als beim Sultan aus dem Reich von Tausendundeiner Nacht. Ich möchte, dass man noch in hundert Jahren über diesen Ball spricht. Nichts ist dafür zu teuer, denn die Prinzessin ist zur schönsten Blume aller Reiche herangewachsen.«

Die Königin fragte sich, ob er wusste, dass er ihr mit jedem Wort mitten ins Herz stach. Sie beugte den Kopf vor dem König. »Natürlich. Wie Ihr wünscht. Ich stehe Euch mit allem bereit, was ich zu diesem Fest beitragen kann.«

Kommentarlos wandte sich der König wieder seiner Tochter zu. »Du wirst einen Prinzen heiraten und in Zukunft nicht nur mein, sondern auch das Königreich deines Ehemannes regieren.«

Das Herz der Königin setzte kurz aus. Sie räusperte und zwang sich zu lächeln. »Ich hoffe sehr, dass unser Schneewittchen mit einem langen Leben gesegnet sein wird, um einst als Königin in meine Fußstapfen zu treten.«

Der König lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. Mit zusammengezogenen Augenbrauen musterte er seine Frau von oben bis unten. »Nach meinem Ableben werdet Ihr mit Eurer niederen Abstammung wohl kaum eine würdige Nachfolge für mich sein. Schneewittchen wird dann als rechtmäßige Erbin meine Position einnehmen. Und Ihr, verehrte Königin, könnt dann mit Eurem verblassenden Licht das Strahlen der jungen Herrscherin untermalen.«

Ihre und Schneewittchens Blicke trafen sich. Wann war das lästige Kind zu einer Frau herangereift? Zu einer wunderschönen noch dazu! Ein gewaltiger Strom aus Neid, an dessen Ufern Hass erblühte, ätzte sich durch die Eingeweide der Königin. Ohne darauf zu achten, was auf ihrem Teller lag, steckte sie sich eine Gabel davon in den Mund. Was genau sie aß, bemerkte sie erst, als sie hineinbiss: ein Fasanenherz. Sie wünschte, es wäre das Herz von Schneewittchen. Ihr wurde schlecht. Sie musste dringend von hier weg, um nichts Unbedachtes zu tun oder zu sagen. Die Königin legte sich eine Hand auf den Magen, verzog schmerzvoll das Gesicht, was nicht einmal gespielt war, und erhob sich.

»Verzeihung, mein König, ich bin wohl unpässlich und würde mich gern in meine Gemächer zurückziehen.«

Der König winkte ab. »Geht nur. Ich werde Euch morgen früh mit weiteren Instruktionen aufsuchen, bevor ich aufbreche.«

»Ihr geht wieder weg, Vater?«, fragte Schneewittchen enttäuscht.

»Mein Kind, ich werde mir die Reiche deiner potenziellen Bräutigame ansehen und nach einem angemessenen Geschenk für dich suchen. Diese Aufgaben kann ich niemandem übertragen.«

»Oh, Vater.« Schneewittchen schmolz dahin, und die Königin wünschte, sie würde sich tatsächlich in eine Pfütze verwandeln.

Sie musste hier raus. Schnell wandte sie sich ab.

»Frau Königin«, rief der König, als sie gerade durch die Tür treten wollte.

Sie blieb stehen, ohne sich umzudrehen.

»Sollte Schneewittchen unzufrieden sein oder auch nur eine Träne vergießen, seid Euch meiner Rache gewiss.«

Die Königin stürmte hinaus und vermied es, in die Gesichter der Wachen und Diener zu blicken. In Windeseile würde nun das ganze Schloss erfahren, wie sie gedemütigt worden war. Diesen Kampf hatte Schneewittchen für sich entschieden. Aber es war erst der Anfang. Bisher hatten sich die Königin und die Prinzessin damit begnügt, sich aus dem Weg zu gehen, was in dem weitläufigen Schloss nicht schwierig gewesen war. Doch jetzt hatte Schneewittchen ihr den Krieg erklärt. Gut. Sie sollte ihn bekommen.

Die Wendeltreppe zu ihren Gemächern im Ostturm rannte sie hinauf, ohne auch nur aus der Puste zu kommen. Wut, Hass und Scham beschleunigten ihre Schritte.

Ihre alte Amme wartete bereits auf sie. »Frau Königin!« Sie erkannte sofort, dass etwas nicht stimmte, und scheuchte die Zofen weg. Sobald die letzte den Raum verlassen hatte, nahm die alte Frau die Königin in die Arme. »Mein Kind, was ist passiert?« So sprach sie nur zu ihr, wenn sie allein waren. »Du zitterst ja am ganzen Leib.« Sie strich ihr über die Haare.

Die Königin konnte keinen klaren Gedanken fassen. Wenn Schneewittchen nicht wäre, würde der König nur sie ansehen, die Schönste im ganzen Land. Dann würde er vielleicht auch einen Nachfolger mit ihr zeugen. Ihr Blick fiel auf den übermannshohen Zauberspiegel. Die Königin löste sich von der Amme und ging langsam, wie von unsichtbaren Fäden gezogen, zum Spiegel. Vielleicht konnte er ihr sagen, wie sie Schneewittchen loswerden konnte.

»Mein Kind, nein. Stell dich nicht vor dieses Ding.« Die Amme versuchte die Königin an der Hand festzuhalten, doch diese schüttelte ihre alte Dienerin ab. »Erlaube mir, ihn zu verdecken. Befiehl, ihn aus deinem Zimmer zu schaffen. Er macht mir Angst«, flehte die Amme.

Die Königin beachtete sie nicht. Die Bitte der Amme war absurd, denn die Königin brauchte den Spiegel wie die Luft zum Atmen. Seit sie ihn nach der Hochzeit beim Herumstreifen durch das Schloss in diesem ehemals verlassenen Turm entdeckt hatte, war er ihr bester Freund, ihr Vertrauter und ihre Stütze geworden.

»Wie sehe ich aus?«, hatte die Königin damals lachend ihre Amme gefragt, während sie vor dem Spiegel um die eigene Achse gewirbelt war und den Staub in der Luft zum Tanzen gebracht hatte.

»Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier«, hatte statt der Amme plötzlich der Spiegel geantwortet und seitdem die Worte unzählige Male wiederholt.

Danach hatte die Königin verlangt, in diesem Turm zu leben, der neben dem Spiegel noch andere Vorzüge hatte: Zum einen lag er weitab von den Blicken der Dienerschaft, zum anderen erinnerte hier nichts an die alte Königin, die im Herzen des Schlosses gewohnt hatte.

Nun stellte sich die Königin wie in Trance vor den Spiegel. Bevor sie Pläne schmiedete, wie sie Schneewittchen beseitigen konnte, musste sie sich einer Sache vergewissern. »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?«

Die silberne Spiegelfläche begann sich zu kräuseln, und eine tiefe Stimme ertönte daraus. »Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier.«

Die Königin atmete auf. Sie hatte mit ihrem Hass auf Schneewittchen übertrieben. Solang sie selbst die Schönste war, konnte sie den König und das Volk zurückzuerobern. Die Königin wollte sich gerade umdrehen, als sich die Spiegelfläche tiefschwarz verfärbte und er fortfuhr: »Aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als Ihr.«

Etwas in der Königin zerbrach, und die Kälte eines zugeschneiten Grabes kroch in ihr Innerstes. Sie überkam die Gewissheit, dass diese Worte den Anfang ihres Endes einläuteten. Eine Träne rann ihr die Wange hinunter. Seit vor elf Jahren die alte Göttin und mit ihr die Mutter der Königin verschwunden waren, hatte sie nicht mehr geweint. Sie konnte sich nicht rühren, blieb wie festgefroren vor dem Spiegel stehen.

Plötzlich veränderte sich das Licht im Spiegel, flackerte, als würde in seinem Inneren ein Kampf ausgetragen. Gleißendes Licht brach aus dem Spiegel hervor, und wie aus weiter Ferne ertönte eine weibliche Stimme. Zunächst verzerrt, wurde sie langsam deutlicher, bis die Königin ein einziges Wort heraushören konnte: »Lösung …« So abrupt es angefangen hatte, hörte es auch wieder auf. Die Spiegelfläche erstarrte im gewöhnlichen Grauschwarz.

Die Königin stolperte zurück, drehte sich um und rannte aus dem Zimmer.

»Warte!«, rief ihr die Amme hinterher, doch sie rannte, so schnell sie konnte und es das schwere Kleid zuließ. Früher, bevor sie hier eingezogen war, hatte sie stets so leichte Kleider getragen, dass sie damit auf Bäume klettern konnte. Sie wollte zurück. In den Wald, in die Vergangenheit, in ihre Kindheit und die Arme ihrer Mutter. »Luna, warum weinst du?«, würde ihre Mutter sie fragen und mit einem Funken Magie die Blätter um sie wirbeln lassen, um ihr ein Lächeln zu entlocken.

Die Königin blieb abrupt stehen. Luna … das war ihr Name. Sie hatte ihn vergessen. Warum? Sie atmete schneller. Was passierte hier? Schlagartig fühlte sie sich wie begraben, erdrückt vom Kleid und der Krone.

Aus einem Gang näherten sich ihr Schritte. Luna huschte in die Schatten der Wände und schlich hinaus auf den Hof, wo sie wieder losrannte. Die Sonne war bereits untergegangen, und es schneite wieder. Die Schneeflocken kühlten ihr tränennasses Gesicht. Gierig sog sie die kalte Luft ein.

Erst als sie so weit in den Wald hineingelaufen war, dass sie durch die Bäume das Schloss nicht mehr erkennen konnte, verlangsamte sie ihre Schritte. Ungeduldig bewegte sie ihre Finger, bis die Magie darin knisterte, und ließ mit einem leichten Handschwenk den Schnee auf dem Pfad vor ihr verschwinden. Auch die tief hängenden Äste machten ihr Platz und hießen sie willkommen. Der Frost prickelte angenehm auf ihren Wangen, sonst spürte sie nichts von der Winterkälte, denn die Göttin hatte sie mit dem Feuer ihrer alten Magie gesegnet.

Hier im Wald war sie zu Hause. Aus ihr wäre eine wunderbare Waldhexe geworden. Warum nur hatte sie sich von den Reichtümern und der Macht des Königs verführen lassen? Je weiter sie sich vom Palast entfernte, desto freier konnte sie atmen. Ihre Gedanken beruhigten sich und insbesondere ihre Gefühle. Der Hass auf Schneewittchen, die Angst vor dem König, das Streben nach Schönheit … es kam ihr alles so nichtig vor.

Im Wald war sie auf eine Art schön, reich und mächtig, wie sie es im Schloss des Königs niemals sein konnte. Zwischen den Bäumen gab es keinen Platz für Hass. Sie liebte die Natur, und die Natur liebte sie. Hier war sie eins mit sich und verbunden mit der in der Welt verbliebenen Liebe der alten Göttin.

Als die Königin sich so tief im Wald befand, dass sie sicher sein konnte, niemandem vom königlichen Hof zufällig zu begegnen, blieb sie stehen, strich sich über das Kleid und verwandelte es in ein bequemes, leichtes Gewand. Dann suchte sie sich eine hüfthohe Schneewehe aus und ließ sich rücklings hineinfallen. Der Schnee fiel über ihr zusammen. Solch ein Grab wäre schön. Kühl wie Eis, weiß wie Schnee, leicht wie eine Feder. Sie blieb liegen und schloss die Augen. Nur kurz ausruhen, zur Besinnung kommen. Am liebsten würde sie bis in alle Ewigkeit hierbleiben. Doch etwas zwang sie stets wieder zurück in den Palast, wo sie vergaß, wer sie wirklich war, wo sie nur dazu fähig war, zu hassen und nach äußerer Schönheit zu streben.

Eines Tages würde sie mit ihrer Amme tief in den Wald fliehen und niemals zurückkehren. Nur nicht heute. Noch war es nicht so weit.

Ihr fiel das letzte Wort des Spiegels ein. »Lösung.« Bis heute hatte er noch nie etwas anderes zu ihr gesagt, als dass sie die Schönste sei. Sie hatte auch nie nach etwas anderem gefragt. Lösung … Sollte sie den Spiegel nach einer Lösung für ihr Problem mit Schneewittchen fragen? Meinte er das? Oder besser gesagt sie. Der Zauberspiegel hatte zu ihr mit der Stimme einer Frau gesprochen. Sie klang so weich und hell wie der Schnee, unter dem die Königin gerade lag. Die Lösung, von der diese Frau gesprochen hatte, war bestimmt nichts Dunkles und Grausames. Abrupt setzte sich Luna auf. Ihr Verstand war jetzt so klar wie die Kälte des Winters.

Weder die Gunst des Königs noch das Verschwinden von Schneewittchen würden sie retten können. Aus einem ihr unerklärlichen Grund konnte sie das Schloss nicht verlassen, obwohl sie spürte, dass ihr Ende nahte. Sie wollte weg, wusste allerdings nicht wie. Das war die Lösung! Sie musste den Spiegel fragen, wie sie fliehen und nicht, wie sie Schneewittchen umbringen konnte.

Sie sprang auf die Beine und rannte los. Keine drei Schritte weiter bemerkte sie, dass ihr ein Schatten zwischen den Bäumen folgte. Seufzend blieb Luna stehen. »Komm raus, Jäger.«

Aus der Dunkelheit des Waldes trat ein großer Mann in grüner Kleidung hervor, sein Gesicht hatte er vermummt. An seiner Hüfte baumelte ein Jagdmesser, Bogen und ein Köcher voller Pfeile ragten hinter seinem Rücken hervor.

»Wie hast du mich gefunden?«

»Ich bin Euren Spuren gefolgt.«

»Ich habe keine hinterlassen.«

»Alle hinterlassen Spuren. Man muss nur wissen welche.«

»Und? Wie sehen meine aus?«

»Sie sind unsichtbar.«

So kam sie nicht weiter. »Warum bist du mir gefolgt?«

»Ich weiß es nicht.«

»Um mich zu beschützen?«, fragte sie spöttisch.

»Die größte Gefahr im Wald seid Ihr.«

»Spionierst du mir nach?«

»Es gibt nichts, was ich nicht bereits über Euch wüsste.«

»Und dennoch bist du hier.«

Schweigend starrten sie sich an. Sie mochte ihn genauso wenig wie er sie. Dennoch waren sie seit zehn Jahren aneinander gebunden, begegneten sich stets im Wald, redeten allerdings so gut wie nie miteinander. Das hier war bereits das längste Gespräch, das sie je geführt hatten.

Eine Frage formte sich in ihrem gerade selten klaren Verstand: »Du findest meine nicht vorhandenen Spuren. Bewegst dich so leise im Wald, dass selbst ich dich nur dann entdecke, wenn du dich mir zu erkennen gibst. Keiner deiner Pfeile verfehlt jemals sein Ziel. Wie konnten dich die Wachen meines Vaters vor zehn Jahren beim Wildern erwischen und vor allem überwältigen?«

»Ich weiß es genauso wenig wie die Antwort auf die Frage, warum Ihr mich gerettet habt.«

Die Königin drehte sich um. »Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Und noch etwas: Wage es nie wieder, Eingeweide von Wild in die königliche Küche zu liefern.« Sie schauderte bei dem Gedanken an das Fasanenherz, das sie heute gegessen hatte. Wahrscheinlich hatte sie sich deswegen vorgestellt, Schneewittchens Herz serviert zu bekommen.

Dann rannte sie los. So schnell sie konnte, eilte sie zurück zum Schloss. Erst im Schutz der letzten Bäume wechselte sie wieder durch eine Handbewegung ihre Kleidung. In ihrem Gemach angekommen, stellte sie sich vor den Spiegel, dessen Fläche sich sofort zu kräuseln begann. Es war hypnotisch, und mit den dunklen Wellen schwammen auch ihre klaren Gedanken davon. Lediglich die Frage, wer die Schönste im ganzen Land war, hatte Platz in ihrem Verstand.

»Spieglein, Spieglein an der Wand …«, begann sie.

Hinter ihr ertönte ein geschluchztes »Nein« ihrer Amme. Es vertrieb diesen merkwürdigen Nebel aus ihrem Kopf. Die Spiegelfläche kam zunehmend in Wallung, bewegte sich unruhig, beinahe ungeduldig. Die Königin begriff: Der Spiegel wollte, dass sie ihm die Frage nach der Schönsten im ganzen Land stellte. »Zeig mir die Lösung. Wie kann ich fliehen aus diesem Land?«

Die schwarzen Ranken des Spiegelrahmens begannen sich wie Schlangen umeinander zu winden. Als aus den Ranken Blut tropfte, keuchte die Amme auf. So etwas hatte die Königin noch nie gesehen, und vorsichtshalber wich sie zurück. Das Ding versuchte wohl vor einer Antwort auszuweichen.

Das war genau der richtige Ansporn für die Königin. Widerrede oder Befehlsverweigerung duldete sie nicht. Sie nahm sich, was sie wollte. Immer. Überall. Sogar bei einem verfluchten Spiegel. Sie beugte sich vor und sprach mit fester Stimme: »Spieglein, Spieglein an der Wand. Hilf mir zu fliehen aus diesem Land.«

Licht, das sie heute schon einmal gesehen hatte, durchbrach das Schwarz der Spiegelfläche. Dahinter erschien eine Gestalt. Es war das Spiegelbild der Königin, allerdings in einer sehr merkwürdigen Aufmachung. So etwas würde sie nicht einmal im tiefsten Wald tragen. Ihre langen blonden Haare waren nicht frisiert. Unordentlich lugten sie unter einer gestrickten grauen Bommelmütze hervor. Und sie war in eine lange schwarze Steppdecke mit Ärmeln gehüllt.

Das Spiegelbild starrte sie mit weit aufgerissenen Augen an. Die Gedanken der Königin überschlugen sich. Und dann begriff sie. Der Spiegel zeigte ihr eine Frau, die ihr bis aufs Haar glich. Wenn ihre Kopie ihren Platz einnahm, wäre sie selbst frei.

Vorsichtig wie eine Katze, die ihre Beute nicht verscheuchen wollte, trat die Königin näher. »Spieglein, Spieglein an der Wand, liegt die Lösung in ihrer Hand?«

1. Stiefschwestern

»Spieglein, Spieglein an der Wand …« Die Stimme der bösen Stiefmutter knarrte metallisch. »Wer ist die Schönste im ganzen Land?«

Der übermannshohe Spiegel, in den die blonde Puppe im schwarzen Kleid blickte, wackelte, während er antwortete: »Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen hinter den Bergen bei den sieben Zwergen ist tausendmal schöner als Ihr.« Der Rahmen bestand aus schwarzen Ranken, die aus einer längst vergangenen Zeit oder aus einer dunklen Fantasie in diese Welt hätten gekrochen sein können.

Lena verengte die Augen. Bewegten sich die Ranken nicht sogar?

Das laute Auflachen eines Kindes vor der Umzäunung des nachgebauten Märchens holte Lena in die Realität des Weihnachtsdorfes in der Münchner Residenz zurück. Sie riss den Blick vom Spiegel und zog fröstelnd den Daunenmantel fester um sich. Suchend blickte sie sich um und überprüfte ihr Handy. Keine Nachricht von Anna. Ihre kleine Stiefschwester verspätete sich sonst nie. Und auf heute hatte sie sich schon gefreut, seit im September die ersten Lebkuchen in den Einkaufsmärkten aufgetaucht waren.

Fünf Jahre nach dem Tod ihrer Mutter hatte ihr Vater die Mutter von Anna geheiratet, und die damals vierzehnjährige Lena hatte ihre zweijährige Stiefschwester sofort ins Herz geschlossen. So sehr, dass sie nach dem Tod ihrer Eltern aufgrund eines Autounfalls mit erst zwanzig Jahren die Vormundschaft für die damals achtjährige Anna übernommen hatte. Sie hatten nur sich gegenseitig, und Lena als Verantwortliche machte sich permanent Sorgen um das Mädchen. Wie jetzt, weil Anna sich verspätete.

Außerdem konnte Lena es kaum abwarten, das Mädchen mit den zwei Opernkarten für Annas Lieblingsmärchen Hänsel und Gretel zu überraschen.

Ein ungutes Gefühl kroch in Lenas Brust. Hoffentlich war nichts passiert, so wie neulich, als einige Mädchen aus Annas Klasse sie in der Schule in einer Besenkammer eingesperrt und ihr das Handy weggenommen hatten.

Lena öffnete die Nachrichten-App. Auch ihr Freund Eric hatte sich nicht gemeldet. Er war gekränkt, weil er heute nicht hatte mitkommen dürfen. Aber die Eröffnung des Weihnachtsdorfes gehörte den beiden Stiefschwestern. Hier fühlten sie sich einander und ihren verstorbenen Eltern nah.

»Lena!«, ertönte es endlich aus der Menschenmasse. Ihre kleine Stiefschwester bahnte sich den Weg zu ihr.

Lena überprüfte kurz Annas Aufmachung und lächelte zufrieden. Heute früh war sie nicht dazu gekommen, weil ihr Dienst in der Psychiatrie vor Annas Unterricht anfing. Anna war warm genug angezogen: Daunenjacke, Stiefel mit dicken Profilsohlen, Handschuhe und ein dicker Schal, passend zu der wollweißen Mütze, die einen wundervollen Kontrast zu Annas ebenholzfarbenen Haaren abgab.

Lena quetschte sich durch die Menschenmenge zu Anna hindurch und nahm das Mädchen in die Arme. »Wie war’s in der Schule?«

»Alles gut«, nuschelte Anna in Lenas Halsbeuge und drückte sich an ihre große Stiefschwester.

Lena küsste Anna auf die Schläfe und schob sie ein wenig von sich. »Haben dich heute alle in Ruhe gelassen?«

»Seit du die Polizei in die Schule geschickt hast, redet außer Gina niemand mehr mit mir.«

»Ich mache noch einmal einen Termin mit deiner Klassenlehrerin aus.«

Anna stöhnte. »Lena, bitte! Mach es nicht noch schlimmer. Ich will mit denen auch nichts mehr zu tun haben.«

Um ehrlich zu sein, hatte Lena Angst vor einer weiteren Eskalation mit der Schule. Beim letzten Gespräch mit der Schulleitung hatten sie ihr angedeutet, das Jugendamt bei ihr vorbeizuschicken. Lena wäre ja nicht einmal Annas richtige Schwester und mit ihren knapp achtundzwanzig Jahren vielleicht mit der Vormundschaft für das Mädchen überfordert.

»Hast du dir das mit dem Klassen- oder Schulwechsel noch einmal überlegt?«, fragte Lena.

»Und dann meine einzige Freundin verlieren?«

»Gina kann nicht überall sein. Als sie dich in die Besenkammer gesperrt haben …«

»Ist sie am nächsten Tag ausgerastet«, fiel Anna ihr ins Wort. »Lena, ich will da nicht weg. Diesen Monat mobben die mich, im nächsten jemand anderen. Und wenn ich die Schule wechsle, wird sofort das Jugendamt bei uns auf der Matte stehen.«

Lena seufzte, das schlechte Gewissen nagte an ihr. Sie war Annas einzige Familie und hatte die Schulprobleme des Mädchens nicht rechtzeitig bemerkt. »Bald ist Neujahr, und mein einziger Vorsatz wird sein, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Versprochen.«

Anna lächelte traurig. »Das hast du dir auch letztes Jahr vorgenommen, und es wurde trotzdem immer weniger. Wenn es nicht die Arbeit ist, dann ist es Eric.«

Lena biss sich auf die Lippe. Anna hatte recht. Seit Eric letztes Jahr bei ihnen eingezogen war, verbrachte sie noch weniger Zeit mit Anna.

»Spieglein, Spieglein«, kreischte es wieder hinter ihr. Vom Puppenspiel nebenan mischte sich das Gelächter der bösen Stiefschwestern von Aschenputtel dazu. Lena fühlte sich in diesem Augenblick wie die böse Königin und beide Stiefschwestern zugleich.

Auch Anna entgingen die Puppenspiele nicht. Sie blickte von einem Märchen zum nächsten. »Weißt du noch, wie Mama versucht hat, die Geschichten so zu erzählen, dass alle ein Happy End bekommen?«

»Ja.« Lenas Brust zog sich schmerzhaft zusammen.

Die beiden Schwestern sahen sich in die Augen, und Lena spürte wieder das feste Band zwischen ihnen.

»Komm.« Anna packte Lena an der Hand. »Kaufst du mir einen Reibekuchen, danach einen Crêpe und dazu einen Glühwein?«

»Hey«, erwiderte Lena lachend. »Du meinst wohl Kinderpunsch.«

Anna drehte sich zu ihr um und verdrehte die Augen. »Ich bin fünfzehn, keine fünf mehr.«

»Dein Hirn wächst noch, und Alkohol …«

»Ja, Frau Doktor«, unterbrach Anna sie. »Lass uns zuerst eine Runde über den Markt drehen.«

Lena beschloss, nicht bis Neujahr mit den guten Vorsätzen zu warten. Dieser Nachmittag sollte ein Neuanfang für die beiden werden. Beieinander eingehakt schlenderten sie durch die Reihen, betrachteten die ausgestellten Kerzen, Räuchermännchen, den Weihnachtsschmuck und unterhielten sich.

»Wann hast du deinen nächsten Nachtdienst?«, fragte Anna.

»Morgen. Es wird nicht so schlimm. Schwester Gerlinde wird auch da sein.«

»Und welcher Oberarzt hat Hintergrund?«

»Oberärztin. Frau Professor Doktor Schwarz.«

»Ist es die, vor der alle Angst haben?«

»Haha. Ja. Aber sie ist fachlich unschlagbar.«

»Du solltest mehr so sein wie sie. Dann wäre dir so etwas wie neulich nicht passiert.«

»Das war nur ein Unfall. Der Mann stand unter Drogeneinfluss und hat mich für jemand anderes gehalten.«

Anna drehte sich abrupt zu ihr um. »Wie kannst du ihn noch verteidigen? Er hat dich krankenhausreif geschlagen.«

»Übertreib nicht. Er hat mir nur eine Platzwunde an der Stirn verpasst. Nach ein paar Stunden konnte ich wieder gehen.«

»Ich übertreibe? Sogar die Polizei hat sich eingeschaltet. Das ist erst drei Tage her. Musst du morgen wirklich erneut die Nacht übernehmen?«

»Wir sind einfach zu wenig Ärzte. Und mir geht es wieder gut.«

»Wieso warst du überhaupt mit ihm allein? Das können die nicht machen. Das passiert ständig bei euch! Ich habe einfach solche Angst, dass eines Morgens ein Anruf aus einem Krankenhaus kommt und …« Tränen füllten ihre großen blauen Augen, und das Mädchen berührte sachte das Pflaster an Lenas Stirn, das unter der Mütze hervorlugte.

Lena wusste, woran Anna gerade dachte. Durch solch ein Telefonat hatten sie damals erfahren, dass Annas Mutter ihren Verletzungen nach tagelangem Kampf erlegen war. Lenas Vater war sofort an der Unfallstelle verstorben.

»Hast du dich schon beim Selbstverteidigungskurs angemeldet?«, fuhr Anna fort. »Du hast es versprochen!«

»Wenn ich neben der Arbeit noch einen Kurs belege, habe ich noch weniger Zeit für dich.«

Anna schnaubte. »Bist du sicher, dass ich das Problem bin und nicht Eric?«

Lena wünschte sich so sehr, dass Anna und Eric sich verstehen würden. Seit dem ersten Treffen vor drei Jahren hatten sich die beiden nicht riechen können. Und nachdem Eric letztes Jahr bei ihnen eingezogen war, hatte sich deren Verhältnis noch verschlechtert. Kein Tag verging ohne Streit. Um das Thema zu wechseln, löste sie sich von Anna und kramte in ihrer Handtasche. »Sieh mal, Eintrittskarten für die Oper. Hänsel und Gretel. Heute Abend. Beste Logenplätze. Was sagst du?«

Anna weitete die Augen und machte vor Freude einen kleinen Hüpfer. Dabei klatschte sie in die Hände. Das war Antwort genug. Zufrieden steckte Lena die Karten weg, und sie steuerten einen Glühweinstand an.

Während sich Lena durch die Menschentraube zur Theke durchkämpfte, um zweimal Kinderpunsch zu bestellen – sie wollte mit gutem Beispiel vorangehen –, zog Anna los, um Reibekuchen zu besorgen. Nach bestimmt zehn Minuten balancierte Lena zwei dampfende Becher zu einem Stehtisch und sah sich nach Anna um. Eine Schneeflocke fiel auf ihr Gesicht. Lena blickte in den wolkenverhangenen Himmel, wo Frau Holle passend zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte ihre prall gefüllten Kissen aufschüttelte. Dicke Schneeflocken schwebten auf die Weihnachtsbuden, Mützen und in die beiden dampfenden Becher vor Lena.

Sie suchte in der Schlange vor dem Stand mit Reibekuchen nach Anna. Das Mädchen war nicht da. Als sie nach ein paar Minuten auch weiterhin nirgends zu sehen war, ließ Lena die Becher stehen und lief in Richtung Reibekuchenstand. Dabei überprüfte sie auch die Warteschlangen vor den anderen Essensbuden. Sie lief schneller, und ihr Puls beschleunigte sich. Langsam wurde es dunkel. Die Schönheit des ersten Schnees und der bunten Lichter bemerkte Lena nicht mehr. Wo war Anna? Lena begann im Laufschritt die Stände zu umrunden. Und da. In etwa dreißig Meter Entfernung entdeckte sie endlich Anna im schwindenden Licht.

Drei Mädchen hatten sie gegen die Hinterwand eines Standes gedrängt und ihr die Mütze heruntergerissen. Lena kannte sie nicht. Sie gingen nicht in Annas Klasse und wirkten ein oder zwei Jahre älter. Sie schubsten Anna und lachten dabei. Anna hatte die Schultern hochgezogen und das Gesicht in den Händen versteckt. Eines der Mädchen packte sie gerade am Unterarm und versuchte ihre Hand vom Gesicht wegzuziehen.

»Hey!«, schrie Lena und rannte los. Sie hatte noch keine drei Schritte getan, als ein höchstens siebzehnjähriger schlaksiger junger Mann ums Eck des Standes fegte und sich schützend vor Anna stellte. Er entriss den Mädchen Annas Mütze und schrie sie an. Die drei redeten auf ihn ein, doch er streckte gebieterisch einen Arm zur Seite. Lena war nun so nah, dass sie ihn auch hören konnte. »Verschwindet! Und ein für alle Mal: Lasst Anna in Ruhe!«

»Wir reden später«, sagte eine von ihnen, und die drei zogen von dannen. Dabei warfen sie hasserfüllte Blicke hinter sich, die allesamt Anna galten.

Der junge Mann wandte sich zu Anna um, zögerte, drehte unentschlossen ihre Mütze in den Händen und zog sie ihr dann wieder an. Anna stand weiterhin in sich zusammengesunken da und ließ ihn gewähren. Das Gesicht hielt sie noch in den Händen verborgen. Er sagte etwas zu ihr.

»Anna«, rief Lena. Sie war nur noch einige Schritte entfernt.

Das Mädchen fuhr herum, rannte auf sie zu und warf sich in ihre Arme.

»Wer waren die? Geht es dir gut? Was ist passiert?«, sprudelte es aus Lena heraus.

»Es tut mir leid.« Annas Retter trat zu den beiden Schwestern und blickte voller Mitgefühl hinunter auf Annas Hinterkopf. Er sah gut aus, war groß, hatte blaue Augen und weißblonde Haare, die unter seiner Mütze hervorlugten.

»Warum entschuldigst du dich?«, fragte Lena drohend, während sie Anna hinter sich schob. »Hast du etwas damit zu tun?«

»Nein, ich kenne die nur. Die gehen mit mir in eine Klasse. Wir waren zusammen auf dem Weihnachtsmarkt.«

»Und was tut dir leid?«

»Dass ich nicht früher da war. Anna, die werden das nie wieder machen. Dafür werde ich sorgen.«

Anna sagte immer noch nichts, und Lena machte sich so breit wie möglich, um ihr möglichst viel Schutz zu bieten. »Wenn so etwas noch einmal passiert …«

»Wird es nicht. Versprochen. Übrigens, ich bin Marc.« Er streckte Lena eine Hand hin. »Anna und ich sind in der gleichen Schule. Ich bin ein Jahr über ihr, und Sie müssen ihre Schwester sein.«

Zögernd ergriff Lena seine Hand und drückte sie. »Ja. Lena.«

»Ich werde in der Schule aufpassen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Machen Sie sich keine Sorgen.« Er ließ ihre Hand los und wandte sich an Anna. »Wir sehen uns morgen. Ich gehe mal die anderen zusammenstauchen.« Damit eilte er davon.

Lena drehte sich zu Anna um und legte ihr die Hände auf die Schultern. »Ich schreibe uns beide für einen Selbstverteidigungskurs ein. Okay? Und wenn so etwas noch einmal vorkommt …«

»Wird es nicht«, sagte Anna schnell.

»Wie kommst du darauf?«

»Marc … er ist ziemlich beliebt. Die werden auf ihn hören.«

»Seid ihr befreundet? Marc und du?«

Anna wurde ein wenig rot. »Nein. Er wohnt nur in unserer Gegend, und wir begegnen uns öfter mal auf dem Schulweg.«

»Anna, Liebes, so geht das nicht weiter. Die passen dich jetzt sogar schon außerhalb der Schule ab …«

»Ich gehe nicht auf eine andere Schule«, sagte Anna trotzig. »Sollen wir heimgehen und uns für die Oper fertig machen?« Sie wechselte offensichtlich das Thema.

Lena biss sich auf die Unterlippe. Für heute würde sie die Angelegenheit ruhen lassen. Langfristig musste jedoch eine Lösung her. Sie ließ sich von Anna zum Ausgang ziehen, und gerade als sie aus dem Innenhof der Residenz traten, klingelte Lenas Handy. Sie blickte auf das Display. Das Bild eines Mannes mit hellbraunen, welligen Haaren lächelte ihr strahlend entgegen. Eric. Er sollte eigentlich auf dem Weg zu seinem Stammtisch sein. Lena nahm das Gespräch an. »Eric? Alles in Ordnung?«

Er schwieg.

»Hallo, Eric?« Lenas Puls beschleunigte sich. »Ist etwas passiert?« Sie war stehen geblieben, und Anna hatte sich stirnrunzelnd zu ihr gedreht.

»Also«, begann er, »ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe uns Theaterkarten für heute Abend besorgt und wollte fragen, wann du nach Hause kommst.«

Lenas Magen verkrampfte sich. »Für heute?«

»Ja, es geht um zwanzig Uhr los.«

»Ich dachte, du bist abends beim Stammtisch. Du lässt ihn doch so ungern ausfallen. Jetzt habe ich für Anna und mich Opernkarten besorgt.«

»Oh. Das hast du mir nicht erzählt.«

»Natürlich habe ich es. Wir haben gestern noch darüber geredet.«

»Nein, du hast nichts gesagt. Vielleicht hast du es dir gedacht.«

»Eric«, sagte Lena flehend. »Ich habe Anna schon gesagt, dass wir in die Oper gehen.«

»Ach so. Ich verstehe. Es ist nur … wir haben schon echt lange kein Date gehabt, und ich wollte dir nur eine kleine Freude machen. Aber ist okay.«

Lena stand da und wusste nicht, was sie sagen sollte.

Eine leise Stimme flüsterte Lena zu, dass er die Theaterkarten nur besorgt hatte, um ihre Zeit mit Anna zu sabotieren. Andererseits … vielleicht hatte er das mit der Oper wirklich nicht mitbekommen. Er hatte gestern auf der Playstation gespielt, während sie es ihm mitgeteilt hatte. Danach hatte sie es in ihren gemeinsamen Kalender eingetragen.

»Warte.« Sie blickte auf das Handy und rief den Kalender auf. Ungläubig starrte sie auf das heutige Datum. Der Eintrag war verschwunden.

Vor schlechtem Gewissen und Wut auf sich selbst stiegen Lena Tränen in die Augen. Sie hielt sich das Handy wieder ans Ohr. »Eric, es tut mir so leid. Kannst du die Karten noch stornieren?«

»Nein, leider ist das zu kurzfristig. Ich schau einfach, ob ich jemanden finde, mit dem ich hingehen kann. Sonst gehe ich allein hin und tue so, als wärst du da. Ich habe mich auf den Abend mit dir echt gefreut.«

»Ich kann Anna nicht versetzen. Nicht heute«, flüsterte Lena. Nicht nachdem sie schon wieder gemobbt wurde, nicht am heutigen traditionellen Weihnachtsmarktbesuch.

Das Mädchen stand mit versteinerter Miene neben ihr.

»Lena«, sagte Eric sanft. »Ich verstehe es total, dass du dich um Anna kümmerst. Deswegen habe ich mich in dich verliebt, weil du so ein großes Herz hast. Aber ich mache mir Sorgen um dich. Du kümmerst dich so sehr um sie, dass du dich selbst … und uns vergisst.«

Lena schluckte.

Es war eine Zeit lang still in der Leitung, dann fragte er leise: »Hast du mit ihr wegen du weißt schon was geredet?«

Seit das Mobbing am Schuljahresanfang begonnen hatte, drängte Eric darauf, Anna in ein Internat zu geben. Zu ihrem Besten, wie er sagte. Nach allem, was Lena heute gesehen hatte, lagen die Argumente auf seiner Seite. Das einzige Problem war, dass Anna die Schule nicht wechseln wollte. Vor diesem Hintergrund hatte Lena es bisher nicht gewagt, Anna ein Internat vorzuschlagen. Als ihre einzig verbliebene Familie wollte Lena sie nicht wegschicken, weil sie befürchtete, dass Anna es als Verrat missverstehen würde. Sie hatte Eric verboten, dieses Thema vor Anna zu erwähnen. Wenn, dann würde sie es ihr selbst unterbreiten.

»Nein«, antwortete Lena. »Noch nicht.«

»Warte nicht zu lange, ja? Vielleicht kannst du den heutigen Abend dafür nutzen. Du, ich muss jetzt aufhören, wenn ich auf die Schnelle noch eine Begleitung finden will. Habt einen schönen Abend, hab dich lieb.«

»Ich dich auch«, konnte Lena gerade noch antworten, bevor Eric auflegte.

Langsam und mit einem miserablen Gefühl in der Magengegend senkte Lena den Arm. Jemanden wie Eric hatte sie nicht verdient, wenn man bedachte, wie wenig Zeit sie sich für ihn nahm. Er musste glauben, dass ihr alles andere wie ihre Arbeit oder Anna wichtiger wären als er.

»Du kannst ruhig mit ihm gehen, wenn du willst«, sagte Anna steif.

»Nein. Der Abend gehört uns.«

»Danke.« Die Stimme des Mädchens zitterte. Wieder gab Lena ihr einen Kuss auf die Schläfe und strich ihr über den Hinterkopf.

Der Rest des Abends verlief ohne weitere Zwischenfälle und wäre wundervoll gewesen, wenn Lena sich gegenüber Eric nicht so schuldig gefühlt hätte. Zunächst aßen sie Pizza und hatten danach Spaß bei der Vorstellung. Es brachte Lena auf andere Gedanken, und auch Anna war auf dem Heimweg gelöster und fröhlicher als in den letzten drei Monaten zusammengenommen. Lena genoss diese unbeschwerte Stimmung unter dem ersten Schnee des Jahres.

Es war bereits nach zweiundzwanzig Uhr, als sie nach Hause kamen. Die Altbauvilla in Schwabing hatte Lena von ihrem Vater geerbt. Auf der Straße vor ihrem Haus begegneten sie der Nachbarin, Frau von Hohenstein, eine etwa Sechzigjährige, die grußlos mit ihrem Mops an ihnen vorbeiging. Seit Lenas Vater einen gerichtlichen Streit wegen eines Baumes gegen sie gewonnen hatte, sprach sie nicht mehr mit ihnen. Selbst nach dem Tod von Lenas Vater nicht. Dafür beobachtete sie die beiden, und Lena hatte sie sogar im Verdacht, ihnen einmal das Jugendamt ins Haus geschickt zu haben.

Eric war noch nicht da, und Lena atmete erleichtert auf. So konnte Anna in Ruhe ins Bett gehen. Lena machte für Anna und sich noch einen heißen Kakao und begleitete das Mädchen auf sein Zimmer.

Erst als Anna eingeschlafen war, ging Lena ins große Schlafzimmer, das sie sich mit Eric teilte. Sie machte sich schnell fertig und kroch ins Bett. Von draußen fiel das Licht der Straßenlampe an der nächsten Kreuzung ins Zimmer. Gedankenverloren starrte Lena an die stuckverzierte hohe Decke, wo sich zwischen den Schnörkeln Schatten sammelten, genauso wie die Sorgen in ihren Hirnwindungen.

Anna wurde gemobbt. Hatte sie als Erziehungsberechtigte versagt? Wie sollte sie Annas Probleme lösen und sie nicht noch schlimmer machen? Was, wenn das Jugendamt kam?

Und dann die Sache mit Eric. Lena liebte ihn. Da war sie sich sicher. Er tat alles für sie, kümmerte sich, war aufmerksam, witzig, sah gut aus, und sein Charme war umwerfend. Er ermunterte Lena, sich um ihr eigenes Leben zu kümmern, ihre Karriere, und wollte eine Familie mit ihr gründen. Alles wäre perfekt, wenn er mit Anna auskommen würde. Er behauptete, die Dissonanz zwischen ihnen würde sich bessern, wenn Anna erst einmal in einem Internat wäre. Außerdem würde dann das Mobbing aufhören.

Lena wälzte sich im Bett. Eric hatte in allem recht, doch es half nichts, solang Anna die Schule nicht wechseln wollte. Lena hatte mit ihrer Stiefschwester darüber geredet, ohne das Internat zu erwähnen. Anna wollte auf der Schule bei Gina bleiben. Aber dann würden die Konflikte mit Eric nie aufhören.

Lena schüttelte ihr Kissen auf, weil sie keine bequeme Schlafposition finden konnte. Eric war ihre große Liebe, Anna ihre einzige Familie, und Lena saß zwischen den Stühlen.

Wenn sie nur eine Lösung für alles hätte. Ein Und sie lebten glücklich und zufrieden bis in alle Zeiten. Nur wie? Eine Lösung … wenn sie nur einen Spiegel wie die böse Königin bei Schneewittchen hätte. Sie würde ihn nach einer Lösung fragen: Spieglein, Spieglein an der Wand, liegt die Lösung in meiner Hand?

Langsam glitt Lena in den Schlaf. Doch statt in der Dunkelheit und dem Vergessen zu versinken, fiel sie in einen unheimlichen Traum. Durch die Wände des Schlafzimmers traten die Märchenpuppen aus dem Weihnachtsdorf. Lena stand mittendrin. Hinter ihr das Doppelbett. Von der Decke fielen Schneeflöckchen. Sie hatte die Kleidung von heute Nachmittag an, ihre graue Bommelmütze und den schwarzen gesteppten Daunenmantel. Die Puppen von Hänsel und Gretel verwandelten sich in die beiden Schauspieler aus der Oper. Schrill singend tanzten sie um die Knusperhexe. Aschenputtel prügelte sich mit ihren Stiefschwestern, und die dreizehnte Fee aus Dornröschen jagte wild kreischend den zwölf guten Feen hinterher und bewarf sie mit Spindeln.

Die sieben Zwerge schleppten den Zauberspiegel herein und stellten ihn vor Lena auf. Dabei sangen sie: »Spieglein, Spieglein an der Wand, zeig ihr die Lösung, sie liegt auf der Hand.«

Wie ein lebendiges Schlangenknäuel begannen sich die schwarzen Ranken des Rahmens zu bewegen. Lenas Spiegelbild trug ein schwarzes, besticktes Kleid. In ihre elegant hochgesteckten Haare war eine Krone eingeflochten. Ihre grünen Iriden glitzerten leer und kalt wie zwei Smaragde. Als hätte ihr etwas die Seele genommen.

Plötzlich entwickelte Lenas Spiegelbild ein Eigenleben. Es verengte die Augen und schlich näher heran wie eine Katze, die ihre Beute nicht verscheuchen wollte. Dabei murmelte sie: »Spieglein, Spieglein an der Wand, liegt die Lösung in ihrer Hand?«

Langsam streckte Lenas Spiegelbild die Hand aus und berührte das Glas von innen. Als hätte jemand einen Stein in ein Gewässer geworfen, breiteten sich Wellen über das Silber des Spiegels aus. Blut tropfte aus den Ranken und färbte das Silber rot.

Wie hypnotisiert legte Lena ebenfalls ihre Hand an den Spiegel und griff hindurch wie durch Wasser. Ihr Spiegelbild schloss eisern die Finger um Lenas Hand und zog sie mit aller Kraft zu sich.

Ein brennender Sog in der Brust raubte Lena die Luft. Ihre Sicht verschwamm, und sie spürte ihren Körper nicht mehr. Im nächsten Augenblick hatte sie wieder festen Boden unter den Füßen. Sie trug das schwere Kleid der Königin. Mit einem Aufschrei taumelte Lena vor dem Spiegel zurück, verlor das Gleichgewicht und knallte mit dem Kopf gegen den Steinboden.

2. Böses Erwachen

Mit pochenden Kopfschmerzen erwachte Lena und rollte sich stöhnend auf die Seite. Um die Stirn ertastete sie einen Verband. Dieser Albtraum … sie musste währenddessen aus dem Bett gefallen sein. Vorsichtig öffnete sie die Augen, blinzelte verständnislos, schloss und öffnete die Augen wieder. Wo, verdammt noch mal, befand sie sich gerade? Sie lag in einem Himmelbett mit schwarzen Brokatvorhängen, die mit einem goldenen Blütenmuster bestickt waren. Lena kletterte aus dem riesigen Bettungetüm, konnte jedoch nicht lange auf den Beinen stehen. Das Zimmer drehte sich, und ihr Magen zog sich zusammen, bereit, was auch immer sich darin befand, nach draußen zu befördern. Die Symptome passten zu einer Gehirnerschütterung. Sie ließ sich wieder zurück auf das Bett sinken und blickte sich mit aufsteigender Panik um.