Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Versatil Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

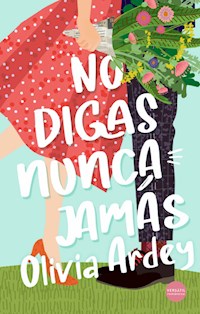

El día que Madelyn Ward cometió la locura de saltarse las normas, se convirtió en la perfecta chica caída en desgracia. En boca de todos y culpable de un terremoto familiar, huye a Nueva York para camuflarse entre la multitud. Con un nuevo trabajo en una ciudad que detesta, solo le faltaba tropezarse con el hombre más inaguantable del planeta. Dicen de Gabriel Brooks que nació con una calculadora en lugar de corazón. Dueño de uno de los grandes grupos empresariales del país, nadie se atreve a desafiarlo y su palabra es ley. Hasta que se cruza en su camino una mujer imprevisible que da curvas y giros a su rectilínea existencia. No creas que lo sabes todo sobre el amor. A veces puede resultar una broma del destino.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original: No digas nunca jamás

© 2021 Olivia Ardey

____________________

Corrección: Xavier Beltrán

Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya

___________________

1.ª edición: octubre 2021

Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:

© 2021: Ediciones Versátil S.L.

Av. Diagonal, 601 planta 8

08028 Barcelona

www.ed-versatil.com

____________________

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita del editor.

A Nuria Muñoz Saus y a todas las mujeres que luchan en la vida sin perder la sonrisa.

PRÓLOGO: Del cielo al infierno en lo que dura un estornudo

Dicen que la sensación más parecida al orgasmo es la de estornudar.

Al menos, ese es el símil que utilizan los libros infantiles con títulos del estilo Papi y mami se quieren mucho o Cómo se fabrican los bebés. Madelyn Ward recordaba haber leído algo así una vez que mató un par de horas curioseando en la sección infantil de su librería preferida. Ese picorcillo en la punta de la nariz que comienza con un ansia imposible de controlar, cada vez más intensa, que te hace cerrar los ojos y abrir la boca, ay, ay, ay… ¡Y achús! La explosión liberadora que te deja ese gustito tan bueno. Todavía recordaba cómo sonrió al leer aquellas explicaciones naífs, que a ojos de una mujer adulta resultaban de una ternura encantadora. Papá quería mucho a mamá, mamá quería mucho a papá y los dos querían estar muy juntos, muy muy pegaditos y se daban muchos besos. Muchos, muchos, muchos.

Un estornudo. Esa fue la duración del orgasmo que la arrojó desde el pedestal más alto de una reputación intachable al pozo de la vergüenza. Un escándalo difícil de superar. Pasarían décadas hasta que se dejara de hablar de ello en Yarmouth, incluso era tema de conversación en los condados vecinos de toda la costa de Massachusetts. Después de lo sucedido, Madelyn Ward tenía muchos puntos para convertirse en una leyenda local de las peores, protagonista de los cuchicheos de la gente bien cada vez que rememoraran la barahúnda que se formó aquel sábado de enero del año tal. «Seguro que te acuerdas», «Claro, querida, y quién no».

Hecho estaba y no tenía solución. Lamentarse era perder el tiempo. Y autoflagelarse, un ejercicio de masoquismo mental tan insano como inútil. Hay errores imposibles de enmendar, y el que cometió Maddy aquel día fue uno de esos, y de los peores. Desató la tragedia social en el hogar de los Ward y en el del otro implicado. Quien, curiosamente, fue juzgado de manera muy benévola.

Maddy pasó de heroína a villana por culpa de un polvazo a lo loco. La traidora, la culpable del bochorno de la familia. Por culpa suya y solo suya, el apellido era pasto de los chismorreos locales desde que el escándalo se escampó, de boca en boca, como un gas letal.

A Maddy, abrumada por el vapuleo de los suyos, no le quedaba otra que huir. Y en ello estaba. Necesitaba irse de casa, aunque no sabía a dónde. Al tío Arthur, hermano de su madre y primer marginado social de la familia, le había perdido la pista. En su hombro sí que se habría apoyado para llorar amargamente; estaba segura de que no la hubiera reconvenido con tanta dureza como todos los demás. «¿Quién no comete una pifia alguna vez?», le habría dicho. Era un hombre genial. Maddy recordaba la última vez que llamó a casa. Fue por Navidad. Se suponía que vivía en Chicago, pero no sabía cómo localizarlo. Y preguntar a sus padres por él, tal como estaban de alterados los ánimos, no era la mejor idea.

En todo eso pensaba Madelyn esa tarde en su dormitorio, despojada oficialmente del título de hija modélica. Entre tanto, sacaba su ropa a puñados de los cajones para embutirla sin ton ni son en un par de maletas.

Oyó los pasos de su madre, que cesaron cuando llegó al umbral.

—¿A dónde piensas ir?

—Aún no lo he decidido.

A la señora Ward no pareció importarle el incierto destino de su hija.

—Es lo mejor para todos —sentenció con su tono de señora educada en el control emocional—. Pero mira qué desastre. Pediré a Rosabelle que suba a ayudarte. ¡Al menos dobla bien la ropa!

Maddy se mordió los labios y contó hasta diez. En realidad, se detuvo en el seis.

—No es necesario.

Cualquier otra madre le habría echado una mano. La suya no. En una situación horrible como aquella, tenía la brillante idea de enviar a una asistenta para que le hiciera el equipaje como era debido.

Cerró la maleta bruscamente y se sentó encima para poder cerrar la cremallera.

—Acabo de llenar esa otra y listo. Cuando me instale, contrataré a una empresa para que recoja el resto de mis cosas.

Karen Ward mantuvo los labios sellados, no la invitó a volver en persona a recoger lo que quedara de sus pertenencias.

—¿Qué piensas hacer con Un Día Inolvidable?

—Ya veré.

Vaya pregunta. Como si a alguien en aquella casa le importara qué iba a suceder con su flamante negocio. Tal vez su madre le preguntaba por miedo a que, además de con el descrédito, los cargara también de deudas, clientas enfurecidas o dolores de cabeza similares. Maddy estaba segura de que hacía un rato se había celebrado un cónclave familiar a sus espaldas. Todos la querían lejos.

Al menos en algo estaban de acuerdo, porque Maddy no veía el momento de salir de allí.

—¿Cómo has podido, Madelyn? De ti jamás nos lo habríamos esperado. De tu hermana, tal vez; algún disgustillo nos ha dado. Pero tú… ¡Esto es una pesadilla! Kristie no deja de llorar. Tu padre se ha encerrado en el despacho, no quiere ver a nadie.

—Antes de irme, entraré para decirle adiós.

—No quiere verte. Como comprenderás, está muy decepcionado contigo. Ay, qué desastre, qué desastre, ¡qué desastre, Maddy, por Dios! Avisaré a Rosabelle para que te eche una mano —murmuró con dolor en la voz.

La dejó sola, y Maddy sacudió la cabeza; el tintineo de dijes de sus pulseras que se alejaban por el pasillo era su forma de decir adiós. Esa vez, partiría sin más despedidas. Sin abrazos, roce de labios en las mejillas ni buenos consejos, nada que ver con aquel día lejano en que se marchó a la universidad.

Cargó el Audi en un pispás. Se ajustó el cinturón de seguridad y se frotó las manos; por culpa de las prisas, había olvidado sus guantes y hacía un frío del demonio. Antes de arrancar, miró por el retrovisor. Su padre observaba su partida desde la ventana. Maddy quiso creer que le preocupaba el destino de su hija caída en desgracia.

—Adiós, papá —pronunció con tristeza.

En el fondo de su corazón, le dolía haberlo decepcionado con un desliz tan estúpido.

Atravesó los límites de la propiedad y enfiló hacia la interestatal. No había decidido a dónde se iba ni por cuánto tiempo, aunque el corazón le decía que el que acababa de emprender era un viaje sin retorno.

La noche estaba a punto de caer, pero al menos no nevaba. La idea de conducir en medio de una ventisca la aterrorizaba. Apeló a su sensatez, si es que aún le quedaba algo. Si empezaba a nevar no tendría más remedio que parar en un motel. En su vida se había alojado en un lugar así, le parecían tristes y sórdidos. «La reina del baile que acabó en un motel de mala muerte», buen titular para una de esas revistas sensacionalistas.

«Qué manera de cagarla», se reprochó sin abrir la boca. «A lo grande, con banda de música y majorettes».

Ya estaba bien de reconcomerse por dentro. Como el desastre no tenía remedio, se obligó a ser práctica. Para empezar, ¿adónde pensaba ir?

—Adonde termine la carretera.

Se respondió en voz alta, como solía hacer a solas. Y lo estaba. Por mandar la sensatez a paseo y dejarse llevar por sus instintos más primarios, se había quedado sin nadie en quien confiar.

CAPÍTULO 1: Hay copas que las carga el diablo

Nueva York, seis meses después.

La Gran Manzana no era el mejor sitio para vivir. No, no lo era.

Madelyn llevaba en la ciudad cerca de medio año, desde que dejó atrás Cape Cod y los preciosos paisajes que dieron forma a su pequeño mundo desde que nació.

Al menos disfrutaba cuando hacía deporte en Central Park. Correr era una manera de escapar de los malos pensamientos, aunque los recuerdos se empeñaban en acompañarla durante aquellos extenuantes recorridos.

Portaba los cascos en las orejas, pero no escuchaba la música. Atravesaba el parque a la carrera, echando de menos el aroma cargado de salitre de la costa donde dio sus primeros pasos. En Yarmouth fue una niña feliz, creció entre algodones y se convirtió en una jovencita adorable y admirada que un día se marchó a la universidad para regresar transformada en una mujer con aura de triunfadora.

Por entonces, su padre estaba muy orgulloso, porque Maddy hizo caso de sus consejos y estudió Economía y Finanzas, carrera que finalizó con unas calificaciones brillantes. No se esperaba menos de ella.

Recién titulada, se incorporó al negocio familiar. Los Ward eran, desde hacía dos generaciones, los inversores en bienes raíces de la zona más importantes, actividad que se resumía en comprar barato y vender caro, ya fueran propiedades de naturaleza residencial, comercial, industrial o terrenos. Fue idea de Madelyn la de adecentar las viviendas que adquirían a buen precio. Con una buena puesta a punto que resaltara su elegancia, aumentaban de valor. Y a fuerza de maquillar el aspecto ajado de aquellas bonitas edificaciones costeras, que antaño se usaban como casas de veraneo, le tomó el gusto a embellecer ambientes. Un día, habló con su padre y le expuso su propósito, que contó con su aplauso. Su hija mostraba una vez más su carácter emprendedor. Y así fue como la primogénita de los Ward fundó su pequeña empresa de organización de eventos de sociedad. Gracias a la ausencia de competidores en Cape Cod, a su tesón y a las recomendaciones de una clientela muy satisfecha, convirtieron su proyecto en un éxito.

Nadie dudaba del talento de Madelyn Ward, alumna brillante desde el jardín de infancia, atenta y voluntariosa, con una sonrisa incluso para el más huraño, jefa de las animadoras del instituto y reina del baile de graduación. Tal cúmulo de perfección, fruto de una férrea disciplina, acabó por estrangularla. Una aciaga mañana de enero, aparcó las reglas por las que se regía y se dejó llevar. Olvidó su escasa tolerancia al alcohol, se tomó cuatro mojitos con el estómago vacío y perdió la cabeza.

Fue una locura, eso se repitió a sí misma durante sus primeras semanas en Nueva York. Con el paso de los meses, había asumido que cometió una estupidez. Un error del que no se consideraba la única culpable. Curiosamente, el círculo social de Yarmouth en el que se movía fue muy indulgente a la hora de juzgar al otro. ¿Tal vez porque era hombre y a ellos sí se les permitía una indiscreción? La respuesta era esta: «Pues sí». Y a Maddy esa idea la sacaba de sus casillas. No recordaba ya cuántas veces había oído cotilleos entre las señoronas amigas de su madre. Ellos tienen sus necesidades; a ellas, si las tenían y no se contenían, se las tachaba de frescas y de pendones.

Y Maddy «fue» una de esas. Aquella mañana, víspera de la boda, ya fuera por el exceso de cócteles cubanos, por el estrés acumulado o por el cambio del ciclo lunar, le entraron ganas de gozar como una posesa y no se contuvo. Solo faltaban los últimos preparativos, apenas algún detalle de la decoración floral y acordar el color de los manteles. Era una celebración en la que había depositado todo su tesón y capacidad de sacrificio. Su hermana pequeña se casaba y quería que Kristie disfrutara de un día maravilloso e inolvidable.

Y lo fue. Maldita la hora en que pidió consejo al novio. Faltaba un día para el enlace, Maddy quería saber su opinión sobre las flores. También se casaba él, y sospechaba que, en sus esfuerzos por agradar a Kristie, el antiguo invernadero de la familia que utilizaban para las fiestas de su madre resultaría excesivamente femenino.

Con una llamada telefónica habría bastado, pero el ya casi marido de su hermana pequeña se presentó por sorpresa. Vio el bar ya dispuesto y, como una travesura, preparó un mojito para cada uno.

—Relájate, Maddy, todo está genial. Eres la mejor —le dijo.

Y tanto que se relajó. Él empezó a tontear de una manera descarada y ella, en vez de pararle los pies, le siguió el juego. Hacía años que Rob Carter había perdido el encanto a ojos de Maddy. Pero en aquel invernadero descubrió que su futuro cuñado, con el que estuvo ennoviada tres meses durante la secundaria, aún tenía la pericia juvenil de ponerla muy caliente. El alcohol no era excusa, pero relajaba bastante. A una copa siguió otra, un beso robado a otro, hasta convertirse en una lucha de lenguas y manos ansiosas por desabrochar botones y bajar cremalleras.

—Por los viejos tiempos, Maddy.

—Nnno.

No hubo convicción en aquella negativa. Lo dijo porque era lo que tenía que decir.

—Sí —insistió Rob.

—Pueden vernos.

—¿Quién? Aquí estamos solos tú y yo.

—No sé…

—Nadie lo sabrá. Nunca. Te lo juro.

—Vale.

Fue un polvo rápido. Vertiginoso. Una puñetera insensatez que culminó apenas había empezado con un grito ronco de Maddy.

Gemido de placer que fue solapado por un alarido espeluznante de Kristie y otros tantos de sus amigas, a las que había llevado para que admiraran en primicia la decoración, que se suponía que iba a ser una sorpresa.

Así fue como la niña buena de la familia fue sorprendida por la novia y sus damas de honor cabalgando encima del novio sobre la mesa destinada a exhibir el bufet de los postres del banquete nupcial.

Fue terrible. Ella con sus bragas en la mano mientras la pobre Kristie, desmadejada sobre un sofá Chester cual dama de las camelias, suplicaba que le acercaran un frasco de sales. En realidad lo que pidió fue un Martini doble y nadie se atrevió a poner en duda los efectos medicinales del vermú mezclado con ginebra. La boda se suspendió en ese mismo momento y el resto…, en fin, más le valía olvidar el resto.

Maddy aminoró el paso hasta que se detuvo para tomar un respiro. A lo lejos, los turistas rodeaban el memorial de John Lennon. Se sentó en un banco vacío para descansar antes de regresar a su apartamento.

Su futuro empezaba en aquella ciudad ruidosa y odiosa en la que acabó recalando por casualidad. O porque, a pesar de lo mucho que le desagradaba, el instinto le hizo tomar esa dirección en la autopista, sabiendo que allí se sentiría a salvo. Nueva York era la ciudad perfecta donde perderse. Un inmenso hormiguero en movimiento constante donde podría ser una hormiga anónima más.

Lo primero que hizo al llegar fue buscar un techo bajo el que vivir y vender el coche. Allí no le hacía falta, y para pagar una plaza de aparcamiento en Manhattan necesitaba dos sueldos. Lo segundo, encontrar trabajo. Tuvo suerte y lo logró al tercer intento, su currículum era escueto pero prometedor.

Era afortunada por haber conseguido un empleo en una de las empresas farmacéuticas más importantes del país. Su labor en el departamento financiero estaba bien valorada, aunque llevaba más de un mes en aquel puesto y aún no sabía para quién trabajaba. El director de Brooks Corporation estaba o de viaje de negocios o demasiado ocupado en la planta noble, la número veintiséis del rascacielos propiedad de la corporación, como para pasearse por cada departamento para conocer a los empleados recién contratados.

La tercera cosa que hizo Maddy fue desmantelar su empresa de organización de eventos, Un Día Inolvidable, y traspasar el local. Apenas le llevó tiempo, puesto que era la única socia capitalista y el resto de las gestiones las realizó por teléfono y correo electrónico, sin necesidad de desplazarse hasta Cape Cod. Con el dinero recuperado, sumado al que obtuvo al vender su Audi, se mantuvo durante los primeros meses. Las finanzas eran su especialidad, aún contaba con un tranquilizador fondo al que recurrir en caso de necesidad.

El apartamento donde vivía de alquiler, aunque no fuera un hogar de verdad, sí era un lugar importante para ella. Era el punto de partida simbólico donde había comenzado su nueva vida. A pesar de que los malos recuerdos no la dejaban tranquila. Sacó la libreta de la que nunca se separaba y el pequeño bolígrafo de publicidad de un hotel que siempre llevaba enganchado en el gusanillo del cuaderno. Pasó las páginas escritas. Allí lo apuntaba todo: ideas, pensamientos y normas. Desde los vasos de agua que debía beber al día hasta las diez sentadillas obligadas cada vez que salía del baño de hacer pis.

Una paloma se acercó a picotearle la zapatilla y se espantó cuando Maddy cambió de posición para escribir con la libreta apoyada sobre las rodillas.

Pasado: significa que ya pasó. Punto y final.

Tengo que aprender a no pensar en ello.

Por la vida de Madelyn Ward se había cruzado una cantidad innumerable de personas y personajes de todo tipo y condición. Ninguna como Shannon Blake. No se podía ser más arisca, desagradable ni prepotente.

La responsable de Recursos Humanos de Brooks Corporation era una arpía de manual. Aprovechaba la mínima flaqueza, cualquier despiste o fallo, a menudo intrascendente, para hacer valer su posición de superioridad ante los demás empleados. Era una directiva eficaz y muy válida, nadie lo ponía en duda. Por ello se aprovechaba de la confianza que los Brooks depositaban en ella. Tal vez no estaban al tanto de sus métodos, o disimulaba bien ante los miembros de la junta.

Maddy acababa de tener un encontronazo con ella. Y todo por la tipografía de un informe. No le gustó que innovara y se lo hizo saber a viva voz delante de todos sus compañeros del departamento de cuentas. Maddy habría encajado mejor la bronca que le cayó por utilizar la letra Garamond en vez de la obligada Courier si aquella mujer hubiera tenido el detalle de amonestarla en privado. Era obvio que, además de corregirla, su intención era humillarla. Nunca lo uno sin lo otro. Así actuaba Shannon, incluso los comentarios positivos salían de su boca tan cargados de acidez que parecían insultos. Era de esa clase de personas que desconocen que la ironía no siempre es graciosa.

—Ahora lo arreglas y lo vuelves a imprimir. Y esta vez, hazlo bien —repitió Maddy en voz alta, imitando su tono perdonavidas.

Por suerte, en el ascensor no podía oírla nadie. Mientras subía hasta la última planta, Maddy estudió cada rincón de la cabina. Pobre de ella si en aquel habitáculo había micrófonos.

Las puertas se abrieron y Maddy salió rezongando por lo bajo.

De bajo nada. A viva voz, con la tranquilidad de que nadie podría oírla en las escaleras que subían a la azotea.

—Bruja malasombra —barbotó—. Si tienes el día malo, te relajas, tía borde. Que precisamente hoy yo tampoco tengo el chimba para chumba chumba.

Ya sostenía la manilla del portón metálico cuando hizo una pausa para respirar hondo. Cosas de trabajar para otros. No estaba acostumbrada, porque en Un Día Inolvidable siempre había sido su propia jefa. Se sintió bastante ridícula oyéndose parlotear a la nada. Sacó la libreta del bolsillo y garabateó:

No hablo sola, pienso en voz alta.

Fue curioso. Aquella anotación tuvo más efecto liberador de la ira que verbalizar su pataleta durante su ascenso hasta lo más alto del rascacielos. Mucho más calmada, salió a la azotea con ganas de disfrutar de unos minutos robados de silencio y soledad. Por la rendija ya se colaba el aire fresco, qué delicia.

—Viento de las alturas, ven a mí —pronunció con gesto teatral cuando terminó de abrir… Y descubrió que no estaba sola.

Pero ¿qué hacía aquel idiota?

Lo vio en el momento en que se aclaró la vista tras un primer golpe de luz exterior que casi la cegó.

A Maddy se le cortó la digestión del desayuno. El tipo tenía medio cuerpo colgando por la barandilla y un pie en el aire. ¡Se iba a suicidar! En cualquier momento perdería el equilibrio, cinco segundos de caída libre y adiós a la vida.

—¡Quieto! ¡No lo hagas! —gritó taconeando hacia él como una loca.

Lo agarró del brazo y tiró hacia ella con toda su fuerza para impedir que se lanzara al vacío. Por poco no cayeron al suelo los dos.

El suicida desesperado recobró el equilibrio y le echó una mirada de las que callan al más valiente. A Maddy no.

—¡No te tires! La vida es un don maravilloso.

Todavía se le hacía raro tutear a desconocidos. Pero eran las normas de la empresa. Desde el más alto cargo hasta el personal de limpieza: a todo el mundo se le trataba de tú y por el nombre de pila. Tampoco era momento de andarse con formalidades.

Él continuaba observándola como si le hablara en un idioma desconocido. Maddy abrió la boca sin darse cuenta ante el escrutinio de aquellos ojos que denotaban tanta fuerza interior. La combinación de corbata y pelo largo era muy sexy. Qué pena que, con aquella buena planta y el gesto decidido a comerse el mundo, hubiera perdido las ganas de vivir.

—¿Quién eres tú y qué haces aquí arriba? —inquirió, confuso y serio.

Maddy lo agarró del brazo con aún más ahínco, no fuera a dar un salto por sorpresa. Con lo alto que era y la buena forma física en la que se encontraba, bien podía superar la baranda sin mucho esfuerzo.

—Mira, ya sé que hay momentos en que lo mandarías todo al cuerno —argumentó, tratando de sonar comprensiva—. ¡A mí me lo vas a contar! Pero morir no merece la pena. Todo tiene solución, ten paciencia. ¿Que el trabajo es un asco?

—¿Lo es? Tu trabajo, quiero decir. ¿Es un asco?

Maddy agitó la mano libre, como si sacudiera una mosca.

—No. Y sí. Depende del día. A veces ocurre, no hay nada peor que un mal jefe o un mal compañero. Pero, aunque no llevo mucho tiempo aquí, la gente es agradable y pagan bien. En serio, no merece la pena quitarse la vida por complicadas que se te hayan puesto las cosas.

—No sé qué clase de locuras dices. Se me han caído las gafas de sol, intento cogerlas de la cornisa. Y ahora que ya sabemos los dos que no voy a suicidarme, ¿qué tal si me sueltas de una vez?

Maddy apartó la mano al instante y dio un paso atrás. ¿Unas gafas? Aquello la sacó de sus casillas.

—¿Por tan poca cosa arriesgas tu vida? ¡Cómprate otras! —le espetó cruzada de brazos—. En serio te lo digo, guaperas: eres un auténtico imbécil. Arriesgarte a caer desde lo alto de un rascacielos por recuperar tus gafas de mierda…

Él le dio la espalda y volvió a intentarlo. Y Maddy se agarró a su brazo de nuevo, esta vez a dos manos.

—¡Que lo dejes! Si a ti no te importa acabar despachurrado allá abajo, piensa en los demás. ¡Que puedes aplastar a alguien!

Su sonrisa burlona la enfureció todavía más. Se libró de su agarre de un tirón y la hizo trastabillar. Maddy contratracó.

—No me mires así —advirtió fijándose en su pelo perfectamente peinado pero largo, a la altura de la mandíbula—. A mí no me impresionas con tu pinta de actor de novela turca y tu traje a medida. Si lo llevas para apocar a tu superior, te aseguro que es un truco que no funciona.

—¿Qué es eso de la novela turca? ¿Un libro?

—Mira, o bajas ahora mismo delante de mí o aviso al personal de seguridad. O mejor todavía, se lo voy a decir a la jefa de Recursos Humanos, que es simpática como una cobra, te lo aviso.

—¿En qué departamento trabajas?

—Y qué más te da. No te preocupes, que no tengo autoridad para despedirte. Aunque ganas no me faltan y, si pudiera, lo haría. Por darme un susto de muerte.

—Siento haberte asustado.

—No lo sientes.

Él esbozó una sonrisa breve.

—Este es el lugar más tranquilo del edificio. Subo para aclararme las ideas; bajaré cuando yo lo decida, si no te importa.

Maddy le sostuvo la mirada. Otro que necesitaba aire fresco, a eso mismo había subido ella cuando le fastidió su momento de soledad al darle semejante sofocón.

—Qué me va a importar. Ahí te quedas, allá tú y tus gafas de sol. Pero procura no matar a gente inocente en tu caída. ¡Tarado!

Dio media vuelta y se alejó trastabillando. Por culpa de la carrera para salvar a aquel tipo guapo sin cerebro, se le había saltado la tapeta del tacón derecho. Lo oteó por encima del hombro, ¿qué hacía observándola con tanta insistencia? ¿No había subido hasta allá arriba para meditar? Pues más de eso y menos mirar.

—¡Irresponsable! —le gritó con una mirada torva, antes de cerrar la puerta y perderlo de vista.

***

Qué buenos eran los sábados sin obligaciones ni citas.

En el fondo, y a pesar de su soledad, Maddy se sentía afortunada. Llevaba un rato sentada en el sofá de su madriguera. Así llamaba a su apartamento. El alquiler era carísimo, pero lo pagaba de buena gana, ya que lo consideraba una inversión en su bienestar. Y ella, gracias a sus ahorros y a su empleo, tenía la suerte de poder costeárselo y no verse obligada a compartir piso como la mayoría de millennials. La fortuna estuvo de su parte al encontrar alojamiento allí. Se trataba de uno de aquellos sobrios caserones pareados del siglo XIX, reconvertido y dividido en cuatro apartamentos de alquiler, dos por planta.

Su vecina de al lado, Selena, estaba divorciada y tenía una niña de seis años. A ella no le importaba el ruido que hacía al arrastrar sus juguetes por el parqué. Su presencia al otro lado del tabique era la nota de alegría vecinal. A los del piso superior apenas los veía. Uno era arquitecto y solo iba a dormir. El otro estudio lo ocupaba una pareja que trabajaba en algo relacionado con la literatura, según le dijo Selena. Lo cierto era que ni los oía.

Su nuevo hogar no iba sobrado de espacio. Cincuenta metros cuadrados muy bien distribuidos, pero lo mejor era que ella había estrenado la reforma. Un baño completo, una cocina justita pero suficiente, un dormitorio con un gran ventanal al jardín trasero que le permitía despertar cada mañana con la caricia del sol y una sala de estar con una chimenea que sería una delicia en invierno.

Se tocó el calcetín del pie derecho. Tenía una patata. Qué había sido de la Madelyn maniática de la perfección. Quién le habría dicho hace solo unos meses que estaría tan a gusto con los calcetines rotos.

Y qué pensarían sus padres si pudieran verla por un agujerito.

—¿De alquiler? —se escandalizaría su padre.

—Una Williams pasando penurias —se lamentaría su madre.

Ese era el apellido de soltera de Karen Ward. Para ella, que descendía de una de las dinastías más antiguas de Nueva Inglaterra y dio sus primeros ronquiditos en una cuna dorada con dosel de tisú francés, toda forma de vida que supusiera hipotecarse o no disponer de personal de servicio constituía una gran preocupación.

Y Kristie diría… No diría nada porque no se hablaban.

—Mi familia es un coñazo —aseveró en voz alta.

Alargó la mano para tomar su libreta de la mesa de centro, pero se lo pensó mejor. Se iba a desahogar más si lo gritaba al aire que si lo ponía por escrito.

Su apartamento era interior. Eso le daba la ventaja de disponer del patio trasero en exclusiva. Un jardín privado tan grande como el piso entero, con una casita para pájaros, setos de trepadoras que en primavera se llenabaN de flores y una tumbona donde gozaba del sol y de un placer que acababa de descubrir: perder el tiempo.

Se sentía a gusto allí. La soledad no era tan terrorífica. Cuando regresó de la universidad, su madre la convenció para que no se independizara. No tenía necesidad, con lo grande que era la casa. Y ella se dejó persuadir. Ahora reconocía que convivir en el hogar familiar, una vez conocida la independencia, era bastante insoportable.

Llevaba tiempo pensando en cambiar la distribución de los muebles. Si moviera el sofá, el próximo invierno podría contemplar la nieve tras los cristales. Tomó libreta y bolígrafo, y lo apuntó en la hoja de tareas pendientes. Tenía que volver a intentar hacer las paces con su hermana o la conciencia no la dejaría tranquila. Comprar calcetines, otra cosa que no debía olvidar.

El timbre de la puerta la sobresaltó. No esperaba a nadie.

Fue a abrir descalza. Caminar por casa sin zapatillas era un placer que en Yarmouth nunca se permitió.

—Hola, cielo.

Era Chloe, la hijita de su vecina. Llevaba un plato con un trozo de tarta en la mano.

—Mamá y yo hemos hecho un pastel de chocolate. Te traigo un poco para que lo pruebes.

Maddy lo pellizcó con los dedos.

—Mmm... Pero ¡qué bueno! Felicidades, Chloe. Os ha salido de diez.

Y no exageraba. Aquella delicia era una bomba calórica, pero los días de disciplina espartana para mantener la línea se habían acabado. Se despidió de la niña y no cerró la puerta hasta que se aseguró de que la pequeña entraba en su casa.

Dejó el plato en la mesita y cogió de nuevo su cuaderno para apuntar la tarea pendiente más importante de todas.

Mientras devoraba el pastel rechupeteándose los dedos, releyó lo escrito.

Cambiar de sitio el sofá.

Pedirle perdón a Kristie.

Comprar calcetines nuevos.

Quererme mucho.

Mimarse, darse caprichos como aquella locura de chocolate. Quererse más y mejor, eso era lo que tenía que hacer.

***

Lo mejor de Brooks Corporation era el ambiente de los aseos femeninos. En finanzas solo trabajaban hombres, excepto Maddy. Curiosamente, en el departamento comercial todas eran chicas. Quizá por sus dotes de convicción, la suavidad de su voz al teléfono o por puro azar. Cualquiera sabía. El caso era que las chicas de comercial eran las más divertidas de la corporación farmacéutica.

Maddy apretó el paso para avisarlas, se las oía cantar desde el pasillo.

—Un, dos, tres y cuatro. Mi vecina tiene un gato con las orejas de trapo y los ojos de cristal. Ja, ja, ja.

Cuando entró en los baños, varias de ellas grababan un vídeo para TikTok con ejercicios contra la flacidez de los brazos.

—Venga, Maddy, que veamos esas sentadillas —la animó Shelma.

Era una negra con ojos de pantera, orgullosa de su culazo y sus muslos poderosos, en vista de lo ajustada que llevaba la falda.

—Ay, qué locas —protestó—. Primero dejadme hacer pis.

Se había corrido la voz de su rutina entre las chicas de la empresa. Pis, diez sentadillas. Pis, diez flexiones con las palmas de las manos apoyadas en la pared. Fue tirar de la cadena del inodoro y vuelta a insistir. Aunque no le gustaba tener público, Maddy se lavó las manos y accedió para que todas ellas callaran de una vez.

—No quiero ni un móvil grabando —advirtió—. A ver si con la tontería me hago viral.

Las chicas le marcaron el ritmo con la canción del gato de trapo de la vecina. Hasta la sexta sentadilla nada más.

—¿A qué viene este escándalo?

La voz de la directora de Recursos Humanos irrumpió como un viento gélido que las dejó mudas.

—¿Problemas en las rodillas, Madelyn?

Ella se enderezó de un salto.

—Para nada.

—Haciendo el tonto, entonces.

—La tonta.

Su actitud desafiante era tan nueva en aquella empresa como la propia Maddy. El resto de las chicas bisbisearon como excusa asuntos urgentes que las requerían en sus respectivos puestos y se dispersaron como ratoncitas temerosas. Maddy se marchó con ellas.

Por el pasillo se despacharon a gusto; entre murmullos, por supuesto, no fuera a oírlas la agria de Shannon.

—Cada vez que el jefe está de viaje, ella se hace fuerte —comentó una rubia monísima.

Todas le dieron la razón.

—Es una amargada —opinó la más fan, la que estaba más enganchada a TikTok.

—No entiendo cómo hay mujeres que disfrutan machacando a las demás —opinó Maddy.

—En eso te equivocas, querida —la contradijo Shelma, la de los muslos como columnas—. A esa no se la puede acusar de sexista. No hace distinción entre hombres o mujeres. Shannon nos machaca a todos por igual.

CAPÍTULO 2: La chica cadáver

Maddy iba hacia su despacho ojeando un balance cuando vio cómo aquella rubita delgaducha tropezaba desde el otro extremo del pasillo. Corrió hacia ella, pero no lo suficientemente rápido como para evitar que resbalara por la pared y cayera sentada en el suelo.

Asustada, se arrodilló junto a la chica y la tumbó en el suelo, para que quedase completamente estirada.

—¡Ayuda, por favor! —gritó—. ¿Alguien puede traer algo para ponerle bajo la cabeza?

De los despachos cercanos salieron varios compañeros, que se arremolinaron al ver lo sucedido. Otros, con más tino, rogaron al resto que volvieran a sus puestos y dejaran espacio. La joven había sufrido un mareo, sin llegar a perder el conocimiento.

—Debe de ser una bajada de tensión. En la calle hace mucho calor.

—¿Alguien ha avisado al servicio médico?

Una empresa con tanto personal disponía de su propio equipo sanitario, formado por un médico y su enfermera.

Shannon Blake salía en ese momento del ascensor y se acercó a ver qué pasaba. Y tras ella, para sorpresa de Maddy, el suicida arrepentido a quien no había vuelto a ver desde el desagradable incidente.

—Estoy bien, solo me he mareado un poco —murmuró, apurada la rubia.

—No lo estás —la contradijo Maddy impidiendo que se incorporara—. Quédate así hasta que venga el médico.

—No hace falta, de verdad —insistió.

Maddy le retiró el flequillo de los ojos. Era muy joven y de piel muy clara; en ese momento, con los labios tan lívidos, exhibía una palidez de funeraria.

Shannon se acercó con los brazos cruzados. El guaperitas del susto de la azotea se agachó para tranquilizar a la chica. Se quitó la chaqueta y la dobló para colocársela a modo de almohada. Maddy apreció su gesto.

—Otra vez tú. Especialista en aparecer en momentos incómodos.

Él la miró de soslayo.

—Tú apareciste allí arriba, no yo —la corrigió ante la curiosa mirada del resto—. ¿Esta vez vas a decirme tu nombre?

—No.

Shannon interrumpió aquella charla insólitamente privada que ni entendía ni venía a cuento.

—Qué mala suerte. La pobre acababa de pasar la entrevista para la vacante en el archivo. Obviamente, si está enferma, no la vamos a contratar.

—Sí lo haremos —replicó Maddy airada.

—¿La empresa es tuya, Ward?

—¿Y tuya, Blake? —la desafió con idéntico tono.

—Ya está bien, señoras —intervino él—. Vale ya de apellidos, que esto no es un cuartel militar. ¿Cómo te llamas?

—Alma Jenkins.

—¿Seguro que no la necesitas? —preguntó tomando la americana que la chica le devolvía.

Ella negó en silencio. Él se levantó y se colgó la chaqueta del brazo.

—Shannon, no es justo que una persona válida sea rechazada por un mareo.

Ella no osó replicar, detalle que indignó a Maddy; y aún más cuando adujo estar de acuerdo con él, que seguía con el plan inicial de contratar a la chica porque era lo justo. La arpía cambiaba rápido de opinión.

El único varón de la reunión se marchó camino del ascensor.

—Alisha, acompáñala hasta la salida —exigió airada la directora de Recursos Humanos.

—No es necesario que me lo ordenes, Shannon —replicó ella—. Pensaba hacerlo. Venga, bonita —rogó; Maddy y ella la ayudaron a ponerse de pie—. El calor de hoy y los nervios por la entrevista de trabajo te han pasado factura. Vamos al cuarto de baño, refrescarte la cara te sentará bien. Y después, que te vea el médico.

Maddy observó la boca sellada de la jefa. Con Alisha, la mulata con el peinado afro más voluminoso del edificio, no se atrevía porque era una de las personas de confianza del director general.

Shannon las observó mientras entraban en los aseos. Maddy aprovechó que se habían quedado solas ella y aquella tirana.

—Dime una cosa, Shannon. ¿Vas a contratar a esa chica?

—Por supuesto.

—¿Ah, sí? Cuando yo me he pronunciado al respecto no te ha parecido una buena idea. En cambio, en cuanto un hombre ha abierto la boca, tú has estado de acuerdo con él. ¿Por qué su opinión vale más que la mía? No sé si has oído hablar de la sororidad.

Shannon la repasó de arriba abajo con una mirada burlona.

—La opinión de ese hombre vale más que la tuya porque él es Gabriel Brooks y tú no eres nadie.

***

Así que era él.

El tonto de las gafas de sol en la cornisa era Gabriel Brooks, el hombre al frente de todo aquello. Prefirió no pensar en lo mema que se sentía después de descubrir aquella novedad.

Estaba más preocupada por el bajón de tensión o lo que fuera que había acabado con la nueva del archivo por los suelos. Alma, recordó que se llamaba. Alisha la había acompañado al lavabo, así que Maddy se pasó por allí para interesarse por su estado. La encontró sola, dándose un poco de color en los labios. Aún estaba pálida, pero tenía mejor aspecto.

—¿Te encuentras mejor?

—Sí, gracias. Alisha me ha hecho beberme una Coca-Cola. Casi me ha obligado —dijo con una tímida sonrisa.

—Tiene carácter. —Rio Maddy.

—Es encantadora.

—También lo es, sí.

—Me ha dicho que es la ayudante del asistente del director general. Un cargo importante.

—Es la mano derecha de Frank —agregó Maddy—, que a su vez es la mano derecha del jefe máximo, al que acabas de conocer.

«Y yo también, mira por dónde».

—¿En serio? ¡Uf! Y acabo de hacer el ridículo delante de él.

Maddy la tranquilizó asegurándole que no había sido para tanto.

—Quédate con lo importante. Ya estás dentro, prueba superada.

—Ya lo creo. —Sonrió aliviada.

—Aquí todos nos llamamos por nuestro nombre —agregó Maddy—, ya te acostumbrarás. Si necesitas cualquier cosa, búscame en Finanzas.

—¿Tú también eres asistente?

—Economista, pero aún estoy en período de prueba, como tú.

Alma Jenkins guardó su neceser, parecía avergonzada.

—He hecho el ridículo delante de todo el mundo.

Maddy se acercó a ella, apoyó la cadera en el lavabo y se cruzó de brazos.

—A todos nos puede pasar. ¿Sabes lo que es meter la pata a lo grande? Subir a lo más alto del edificio, intentar salvar a un tipo para que no se tire al vacío, que resulte que no tenía ninguna intención de hacer tal cosa —recordó avergonzada— y enterarte hace un minuto de que ese falso suicida al que has insultado y gritado como una idiota rematada es el mismísimo Gabriel Brooks.

—Madre mía. ¿Y no te han despedido?

Maddy alzó las manos. Pues no, allí seguía. Algunos errores chuscos quedaban en anécdota que comentar en las fiestas de empresa.

—¿Has desayunado poco?

—Dos cafés con leche.

—Eso ha sido. Te ha faltado acompañarlos de algo sólido.

La chica se frotó los brazos, todavía estaba destemplada.

—¿Te ha visto el médico?

—Una enfermera. Ha dicho que me he mareado por culpa del calor y el estrés. Aunque no lo entiendo, aquí hace un frío atroz.

Maddy también creía que aquella manía patria de mantener en todas partes el aire acondicionado a tope era un derroche.

—El choque de temperatura, con la humedad que hace en la calle, el estómago vacío y los nervios. En cuanto comas algo, te encontrarás mucho mejor.

—En parte ha sido culpa mía, esta noche no he dormido —le confesó como si fuera un secreto—. No digas nada, por favor. Trabajo de canguro para una mujer, en la zona alta de Central Park. No quiero dejarlo y tampoco quiero que se enteren aquí. No sé si son muy partidarios del pluriempleo.

—Tranquila, nadie lo sabrá por mí.

—Suelo ir a cuidar de su hijo los viernes y sábados, pero ayer me llamó con urgencia. Debía asistir a una fiesta importante. Tiene una vida muy ocupada.

A Maddy le trajo recuerdos de Yarmouth. Durante cuatro años no solo organizó eventos sociales de carácter familiar. También trabajó para clubes deportivos, compañías financieras y galerías de arte. Algunos empresarios requerían sus servicios para organizar fiestas y recepciones nocturnas donde surgían negocios y contactos entre sonrisas falsas, chistes malos, copas y otras tentaciones que Maddy siempre había evitado. Tan organizada y metódica como era, se preguntaba cómo había podido aguantar aquel ambiente nocturno que era puro disparate.

—Además, está el conservatorio —añadió, todavía pálida, como si reflexionara en voz alta—. El violín me exige muchas horas.

Maddy se quedó impresionada. Y no por su capacidad para hacer tantas cosas. Admiraba el talento musical. Ella lo intentó con el ukelele y, después de meses intentándolo a fuerza de tutoriales de YouTube, solo aprendió la melodía de la alarma de los móviles Samsung.

Maddy insistió en acompañarla hasta la planta baja. De camino, pasó por su escritorio y le dio una barrita energética de cereales y chocolate de las que guardaba para situaciones desesperadas.

—Te vendrá bien algo de azúcar. Pero no comas solo esto.

—Prometido.

Antes de despedirse, Maddy le indicó a la chica la estación de metro más cercana. Por ignorancia, había llegado a la entrevista de trabajo bajando en una distinta que la había obligado a caminar varias manzanas.

—No sé si soy quién para dar consejos, Alma. Es genial esforzarse para lograr cosas en la vida. Pero no te exijas demasiado o te pasará factura.

—No volveré a desmayarme. —Sonrió.

Maddy no se refería a eso. Sabía por experiencia que los elogios son más agradables que las críticas. Y una acaba acostumbrándose a ellos. Se exige más para no defraudar, hasta que un día, sin avisar, el cuerpo o la mente dicen basta.

Miró al cielo: unos nubarrones amenazaban tormenta veraniega. Los halagos y felicitaciones del pasado desaparecieron, igual que se irían las nubes tras descargar el aguacero. Regresó al edificio contenta de haberse reencontrado a sí misma, a la Madelyn imperfecta. Tan normal y tan real.

***

No muy lejos de donde Alma dio con la boca del metro, Casper Brooks se preguntaba cómo podía haberlo hecho todo tan mal en la vida.

Todo no, tuvo que reconocer en un acto de justicia hacia sí mismo. Y también porque siempre había odiado el victimismo, y aquellos pensamientos derivaban hacia una bochornosa autocompasión.

Mientras disfrutaba del segundo café de la mañana, recordaba la frialdad que había reinado durante el desayuno con su nieto.

Como siempre, como cada día desde que trajo a Gabriel a vivir con él siendo un chaval. Su nieto ya era todo un hombre y continuaba mostrando la hosquedad de aquel adolescente lleno de rencor que jamás agachaba la mirada. Unos ojos dolidos que Casper supuso que, con el tiempo, dejarían de molestarlo hasta el punto de tener que rehuirlos con disimulo para que el hijo de su único hijo no se creciera ante él. Pero no fue así. Nada había cambiado con el paso de los años. Gabriel había madurado sin que mermara un ápice la hostilidad que sentía hacia él, su única familia.

Se llevó la taza a los labios y respiró hondo alzando la vista hacia las copas de los árboles. Se estaba bien en el parquecillo. Tantos años a cuestas, tantas equivocaciones. Ojalá pudiera retroceder en el calendario. Con la experiencia que le daban sus setenta y ocho años, estaba seguro de que no volvería a cometer los errores que tanto le pesaban. Era un hombre de éxito en lo profesional y un fracasado en lo personal, y así se sentía. No pudo evitar el dolor que le acribillaba el corazón al recordar cuánto sufrió su esposa a causa de su intransigencia cuando su hijo se perdió en la heroína y el crack hasta convertirse en una sombra trágica y siniestra del hombre que pudo haber sido.

Apretó los labios, porque se le humedecían los ojos. Maldita vejez. Lo enrabiaba el bochorno de convertirse en un machucho sentimental de los que lloran por cualquier cosa. Todos estaban muertos. Sus padres, Emma, su querido hijo Tyler, al que le dolía reconocer que también llegó a odiar. No le quedaba nadie. Solo su nieto, que lo despreciaba. Compartían casa, pero Gabriel, de eso estaba seguro, nunca había sentido que aquella enorme mansión fuese su hogar.

Casper Brooks estaba prácticamente retirado del negocio, desde que su nieto se hizo cargo. Para eso lo preparó, y Gabriel nunca le perdonaría que reparara en él solo cuando cayó en la cuenta de que algún día necesitaría a un sucesor que tomara las riendas de Brooks Corporation. Semijubilado, pocas veces se dejaba caer por el rascacielos que con tanto orgullo mandó levantar. A la farmacéutica ya solo acudía con motivo de la reunión anual del consejo de administración, en calidad de presidente honorífico.

Nunca había sido un hombre hogareño, ni siquiera cuando nació Tyler y sus risas infantiles llenaron la casa de alegría. Pero, a medida que cumplía años, le pesaba más la soledad y se le hacía insoportable permanecer en aquel caserón con más personal de servicio que moradores. Por eso sus mañanas se resumían en ver la vida pasar en Bryant Park. A una manzana de su mayor logro, con la vista puesta en la fachada de cristal. De tanto en tanto ojeaba los ventanales del despacho en que Gabriel ocupaba ahora su sillón. Con nostalgia, pero sin arrepentimiento de haberlo dejado al mando. Aunque también, para ser sincero, sin poder evitar la comezón de saber que el imperio que había levantado de la nada se le escapaba de las manos.

—Nadie es imprescindible —pronunció en voz baja.

Con disimulo, oteó a diestro y siniestro, no fueran a pensar las señoras de la mesa de al lado, que hacían un descanso en sus compras, ni el muchacho que tecleaba en el portátil en otra cercana que era un viejo senil de los que hablan solos.

El café se le había enfriado. Marcó un número de teléfono y pidió otro. Al cabo de un instante le traerían otra taza desde la cafetería de enfrente. Aunque se había convertido en un jubilado de los que matan el tiempo sentados al sol ante un velador de metal, se negaba a renunciar a su café en taza de loza, con platillo y cucharita de acero. La gente solía asombrarse al ver a un camarero cruzar la avenida, bandeja en mano, como si aquel caos de tráfico y bocinas fueran los Campos Elíseos de París.

Nadie es imprescindible, nada lo es en la vida, pero hay placeres a los que un hombre en su sano juicio no debía prescindir. Si algo tenía claro Casper Brooks era que nunca bebería café aguado y en vaso de usar y tirar. Eso jamás.

***

Además de la cafetería para empleados y el comedor para los descansos, en Brooks Corporation se instalaron varias salas informales donde el personal podía tomarse un respiro durante la jornada laboral. Esto fue en los tiempos del viejo presidente, porque se comentaba que al señor Brooks nunca le gustó ver vasos de cartón en las mesas de trabajo. Siempre repetía a todo aquel que quisiera escucharlo que no se disfrutaba un café sin hacer una pausa para saborearlo.

Todos las llamaban «las salitas de la cafetera». Esa mañana, Maddy salía de la ubicada en la décima planta, la de su departamento. Fue para tomar una infusión de menta, una delicia que descubrió durante sus primeros días en la empresa; en poco tiempo se fue aficionando a su sabor. Desde entonces, la cafeína la dejaba para las primeras horas de la mañana.

Iba a retocarse el pintalabios cuando oyó una voz que reconoció al instante y le puso el corazón a mil. Desde la puerta del baño de señoras, escudriñó con disimulo. Parados en el vestíbulo central de la planta, Frank Sapiro, el asistente personal del director general, conversaba con el propietario de esa voz que conocía tan bien. Borbotó una palabrota entre dientes y se ocultó en la entrada del aseo, preguntándose qué hacía allí Adam Stallman, el hombre de confianza de su padre. ¡En Nueva York! ¿Y por qué en Brooks Corporation?

Otra voz mucho más cercana anunciaba más problemas a la vista. Shannon charlaba por teléfono, así que no podría permanecer mucho rato oculta en los aseos o la abroncaría a la mínima. Se parapetó tras la puerta y asomó la nariz para espiar el pasillo: Frank y Adam permanecían de espaldas a ella. Maddy aprovechó y emprendió una carrerilla de puntillas para no taconear, con intención de esconderse en el baño masculino, bien lejos de Shannon.

En cuanto estuvo a salvo, se ocultó en uno de los cubículos y cerró con pestillo. Bajó la tapa y se sentó en la taza del váter. En silencio, rogó que no pasara en ese momento el servicio de limpieza que iba en continua ronda de repaso por todos los aseos del edificio. Calculó que con media hora en aquel escondrijo sería suficiente para que Adam se marchara de la planta diez.