Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

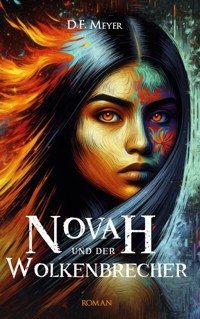

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

»ICH HABE DICH GERUFEN. DU BIST MEIN GOTT. ALSO TÖTE FÜR MICH!« Seit mehr als einem Jahr hat Novah schreckliche Albträume und mittlerweile kann sie sich kaum noch erinnern, wie das Leben vor ihnen war. Gerade als ihr Großvater sie endlich in dieses Mysterium einweihen möchte, wird sie ihm entrissen. Nun ist sie auf sich allein gestellt, in einer Welt, die ihr fremd ist. Doch er ist bereit, alles zu tun, um seine Enkelin zurückzubekommen. In seiner Verzweiflung legt er sich sogar mit dem übellaunigen Gott seines Volkes an. Und tatsächlich: Unter Einsatz seines Lebens schließt er einen Pakt mit dem, der eigentlich kein Gott mehr sein will, und gemeinsam begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise voller Wunder und Gefahren. Aber schaffen sie es noch rechtzeitig zu Novah, bevor der Schatten aus dem Norden alles mit Dunkelheit überzieht? Tauche ein in eine geheimnisvolle Welt, in der vieles nicht so ist, wie es scheint. Der Debütroman von D.F. Meyer, stimmungsvoll illustriert von Lena Kulac.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 679

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALT

1. Kapitel

Das Ritual

2. Kapitel

Das Dunkle Bataillon

3. Kapitel

Akkat

4. Kapitel

Der Wolkenbrecher

5. Kapitel

Tiefschwarze Nacht

6. Kapitel

Im Bau der Bestie

7. Kapitel

Der Stammesrat

8. Kapitel

Die Ankunft des Herzogs

9. Kapitel

Nachts im Geisterwald

10. Kapitel

Das königliche Bankett

11. Kapitel

Das Marschland

12. Kapitel

Die Nacht der Götter

13. Kapitel

Monster

14. Kapitel

Ein neues Reich

15. Kapitel

Die Stadt des Lichts

16. Kapitel

Der verborgene Pfad

17. Kapitel

Die Flucht

18. Kapitel

Karthas Steinwald

19. Kapitel

Fallen

20. Kapitel

Der letzte Tag

21. Kapitel

Wieder vereint

— ERSTES KAPITEL —

DAS RITUAL

Der unverwechselbare Duft verbrannten Fleisches kroch Novah in die Nase. Grauenvolle Schreie und Geräusche klirrenden Stahls hallten durch die Ebene und ließen sie jedes Mal von Neuem zusammenzucken. Es war Finster und sie zitterte vor Kälte. Dichter Rauch kratzte in ihren Augen. Tod lag in der Luft. Sie war mit unbändigem Zorn angereichert und ließ den Boden wie berauscht davon erbeben. Novah hatte Angst. Obwohl es nicht das erste Mal war, dass sie sich auf einem Schlachtfeld befand. Sie fürchtete sich, weil die Person, durch deren Augen sie blickte, sich fürchtete. Jedenfalls musste es so sein, dachte sie sich. Denn sie konnte nur zusehen, hatte jedoch keinerlei Kontrolle über ihren Körper. Es war, als wäre sie irgendwie zu weit weg, um eingreifen zu können. Wenn sie sich umschaute, war nicht sie es, die sich umsah. Wenn sie sich die Augen rieb, bewegte nicht sie den Arm. Plötzlich hörte sie ein sich schnell näherndes Geräusch. Sie wusste, es waren Huftritte. Zwar hatte sie noch nie in ihrem Leben ein Pferd gesehen, doch sie war sich sicher, dass in diesem Moment ein berittener Krieger auf sie zu galoppierte, um sie zu töten. Und so sehr sie es auch wollte: Sie konnte sich dem Geräusch nicht zuwenden, und schon gar nicht wegrennen. Im nächsten Moment, als der Lärm beinahe ihre Ohren betäubte, wurde sie, gerade als sie sich umdrehte, in die Dunkelheit geschleudert, und nur einen Augenblick später wachte sie auf.

Schweißgebadet riss sie keuchend die Augen auf und begriff sofort, dass sie geträumt hatte. Schon wieder, dachte sie. Seit über einem Jahr hatte sie schon diese Träume von Tod und Zerstörung, von Schlachten und Leid, und jedes Mal, egal wie sehr sie sich auch bemühte, wachte sie völlig verängstigt auf. Die intensiven Gefühle während dieser Träume: Sie konnte sich ihnen einfach nicht entziehen. Wie betäubt blickte sie auf ihre zitternden Hände und ballte die Fäuste, nur um sicherzugehen, dass es auch wirklich ihre waren. Erst jetzt verlangsamte sich ihre Atmung und sie schnaufte ein paar Atemzüge später erleichtert durch. Erschreckt blickte sie zur Seite, um sicherzugehen, dass ihr Großvater nichts von alldem bemerkt hatte. Er schien jedoch noch zu schlafen. Es war tiefe Nacht und bis auf das klare Sternenlicht war es stockfinster. Mit einem Zipfel ihres Schlaffells wischte sie sich den Schweiß aus dem Gesicht und deckte sich wieder zu. Heute wird es hoffentlich aufhören, beschwor sie in Gedanken. Das muss es einfach. Ich kann nicht mehr.

Vor dem ersten Traum hatte sie ein munteres Gemüt gehabt und war für jeden Spaß zu haben gewesen. Doch seit sie das erste Mal schweißnass und in Schockstarre von einem dieser grauenvollen Träume erwacht war, war auch das fröhliche Mädchen verschwunden. Sie konnte es zwar bis jetzt nach Außen hin überspielen, doch im Inneren war sie einfach nur noch erschöpft. So erschöpft, dass sie nach wenigen Augenblicken wieder einschlief. Sie wusste, dass die Träume sie kein zweites Mal in einer Nacht heimsuchen würden. Das zumindest hatte sie herausfinden können.

Die ersten Sonnenstrahlen schienen durch das kleine Fenster der Steppenhütte und weckten Ashok sanft auf. Wie jeden Tag, seit er sich erinnern konnte, zog er sich ruhig und gemütlich an, um seine Enkelin nicht zu wecken. Zum Schluss glitten seine Füße sanft in die Sandalen. Dann öffnete er leise die Tür, nahm sich seine Besen und lief los. Zu dieser Zeit war er auf den Wegen Nimatolas allein. Deshalb lief er oft leicht gebückt. Das fiel ihm in seinem Alter einfach leichter und fühlte sich angenehmer an. Meist schaute er hoffnungsvoll nach oben, denn zu dieser Tageszeit konnte man manchmal noch einige Sterne am Himmel sehen. Und tatsächlich: Einige schimmerten ihm noch sanft entgegen. Heute wird ein schöner Tag, dachte er sich.

Ashok war einer der ältesten Dorfbewohner. Seine langen schwarzen Haare von einst waren mittlerweile durchzogen von unzähligen Grauen. Wenn man ihn genauer betrachtete, stellte man sogar fest, dass er eigentlich mehr graue als schwarze Haare auf dem Kopf hatte - das meinten zumindest alle, die ihn kannten. Sein wettergegerbtes Gesicht war vom harten Leben in der Steppe faltig geworden und seine rauen Hände ließen keinen Zweifel daran, dass er früher ein hart arbeitender Mann gewesen war. Er hatte braune Augen, eine lange Nase und markant dicke Augenbraunen, die seinem Blick einen eindringlichen Anstrich verliehen. Er nutzte sie jedoch eher um Kinder mit seinen berühmten Grimassen zu erheitern.

Die bedrückende und kraftraubende Hitze des Tages wich nachts einer überraschend kühlen Brise, die ihm meist auch morgens noch angenehm durchs Gesicht wehte. Dies war für ihn schon immer der schönste Moment des Tages und er freute sich, dass er ihn ganz für sich allein hatte. In der momentanen Sommerzeit war kaum genügend Trinkwasser vorhanden. Zwar konnten einige Stämme der Hajabi die Quellen des Geisterwaldes nutzen. Da für die meisten der Weg dorthin aber zu beschwerlich war, vor allem zur Zeit des Mangels, haben sich die Menschen in der Siedlung Nimatola mit ihrem Wissen der letzten Jahrhunderte beholfen und äußerst einfallsreiche Wege gefunden, sich die kühlen Temperaturen in der Nacht zunutze zu machen. Genau wie die Steppenhütten, die Segeln ähnelten, um den oftmals starken Winden und Staubstürmen der Steppe standzuhalten, standen an vielen Orten der Siedlung einige Konstrukte, die von weitem aussahen wie Bäume. Bis auf eine Ausnahme wuchsen in diesen Landen jedoch keine Bäume. Hier gab es nur Dornenbüsche und das alles dominierende Steppengras. Aus der Nähe erkannte man jedoch ihren wahren Zweck. Verschieden geformte Holzbretter vereinten sich zu einem baumähnlichen Gebilde. Statt Ästen aber ragten unzählige lange Grashalme aus den Enden der Konstruktion und wirkten fast wie buschige Sträucher. An ihnen sammelte sich über Nacht der Tau und wanderte dann allmählich in immer größer werdenden Tropfen ins Innere. Dort angekommen floss das Wasser weiter bis in den Stamm und sammelte sich dort in einem Gefäß, das umringt war von dickem Holz. Dieses schützte das Wasser recht gut vor der Mittagshitze. So kam jede Nacht eine erstaunliche Menge Trinkwasser zusammen. Dennoch haben die Tahoma, wie sich der Stamm Nimatolas nennt, vor über 400 Jahren damit begonnen, Brunnen am ehemaligen Flussbett des Amar auszuheben. Mittlerweile war der Siebte, einen ordentlichen Fußweg entfernt, in Benutzung.

Ashok lief zu einem der Wasserbäume und trank einen großen Schluck des frisch gesammelten Wassers. Anschließend machte er sich summend auf zum Göttertempel, um seine allmorgendliche Arbeit zu verrichten. Er war der Tempelwächter und für dessen Erhaltung zuständig. In einer langen Tradition führte er diese Berufung fort. Bereits sein Vater, sein Großvater und dessen Vater waren Wächter gewesen, und jeder Nachfahre dieser ehrwürdigen Männer sollte ebenfalls Tempelwächter werden, zumindest wenn es nach ihm ging.

Mit einem »Guten Morgen, alter Freund« begrüßte er den Heiligen Baum im Zentrum der Tempelanlage und machte danach am Altar des Tempels halt. Auch wenn man ihm ansah, dass die Witterungen der letzten Jahrhunderte Spuren hinterlassen hatten, sah der Altar mit seinem meterhohen Steinrelief noch immer imposant aus. Die Legende ihres Gottes war in Glyphen in den Stein gehauen worden und meist nur noch schemenhaft zu erkennen. Für Ashok aber war es jeden Tag aufs Neue aufregend, sie zu betrachten. Er hielt inne, atmete ruhig und umfasste das Amulett des Wächters, das seit Generationen in seiner Familie von einem an den nächsten Tempelwächter weitergegeben wurde. Es war ein merkwürdiges Schmuckstück. Scheinbar aus Knochen geschnitzt, lief es von oben nach unten wie ein kleiner Dolch spitz zu. In der Mitte befand sich ein winziger eiserner Stein, der mit seinen vielen Ecken und Flächen fast wie ein Diamant aussah. Dabei war das Erbstück so klein, dass es in die Hand eines Erwachsenen passte und problemlos darin verschwand. Am oberen Ende hatte er eine Kette aus Pflanzenfasern befestigt und trug es so Tag und Nacht.

Er begann das Relief und die übrigen steinernen Tempelelemente vom täglich angehäuften Staub zu reinigen. Sein Großvater hatte ihm oft erzählt, dass die Leute dort früher fast täglich Opfergaben für ihren Gott niedergelegt hatten; doch diese Tage waren längst vorbei und heute interessierte sich kaum noch jemand für ihren Gott. Trotzdem erzählte er gern die alten Geschichten, die er schon als Kind erzählt bekommen hatte. Vermutlich fanden ihn deshalb auch viele ein wenig eigen. So oft er konnte, erzählte er nämlich diese alten Geschichten, und zwar so ausgedehnt und detailversessen, in beinahe endlos scheinender Länge, dass viele nur noch mit den Augen rollten, wenn er mal wieder zu einer ansetzte. An diesem Tag reinigte er den Tempel mit besonderem Fleiß, denn am Abend fand das jährliche Ritual der Ahnen statt, an dem dieses Jahr auch seine Enkelin teilnehmen würde. Fröhlich fegte er vor allem das Steinrelief mit äußerster Gründlichkeit ab und machte sich anschließend auf den Weg zum Versammlungsplatz.

Dort konnte er noch zwei geräucherte Forellen bei Ilani ergattern. Sie war rasend vor Wut gewesen, weil Kai all die Lebensmittel nur planlos in ihre wertvolle Vorratskammer geworfen hatte, statt sie sorgfältig einzuräumen. Ashok hatte ihr dann geholfen, alles ordentlich zu verräumen. Während er so darüber nachdachte, musste er lachen wie ungestüm Ilanis lange Lockenpracht herumgewirbelt war, als sie keifte: »Eher fall ich tot um, als dass Kai der nächste Matu’khan wird«.

Die Wege Nimatolas füllten sich allmählich mit Leben, während Ashok gemütlich zurück zur Hütte lief. Dort angekommen, stellte er seine Besen wieder an die Hauswand, zog seine Sandalen aus und öffnete die Tür.

Novah schlief noch immer. Also stupste er sie vorsichtig mit einem Fuß an, doch sie reagierte nicht. Daraufhin schnaubte er lautstark und rüttelte sie anschließend ruppig mit dem Fuß durch. »Novah, der Tag hat schon längst angefangen und du liegst hier nur faul rum«, sagte er forsch. »Na los jetzt, steh schon auf! Ich hab’ uns geräucherte Forellen mitgebracht.«

Nur zögerlich öffnete sie ihre Augen. Sie strich sich ihr zerzaustes Haar aus dem Gesicht und stieß ein müdes Gähnen aus. »Was für eine Nacht«, sagte sie in halbschlafendem Ton.

Ashok sah sie an, während er den kleinen Tisch mit Tellern und Bechern deckte, und sagte beschwichtigend: »Du bist nur aufgeregt, das wird sich auch nicht mehr ändern bis heute Abend. Lass dich nur nicht verrückt machen. Und jetzt steh auf, iss und trink was. Der Stamm braucht heute deine Hilfe. Es ist noch viel zu tun.«

Sie drehte sich müde auf ihrem Schlafplatz um und schien einfach wieder einzuschlafen. Da trat er erneut an sie heran und führte einen deutlich beherzteren Tritt gegen sie aus.

»Ja ja«, murmelte sie genervt aber nachgebend, »ich bin wach.«

Schläfrig kämmte sie ihr Haar, wischte sich den Schlaf aus dem Gesicht und setzte sich zu ihrem Großvater. Novah befand sich in ihrem sechzehnten Sommer. Sie war etwas kleiner als Ashok und hatte langes schwarzes Haar. Die Gesichtszüge hatte sie von Ashoks Tochter Kiri, die er täglich in ihr wiedererkannte. Sie besaß schmale Wangenknochen, eine kleine Nase und dunkle, deutlich sichtbare Augenbrauen. In ihrem Nacken hatte sie ein Geburtsmal: Zwei vertikale Striche nebeneinander, die etwa so lang wie ihr kleiner Finger waren und in zartem Blassrot schimmerten. Ashok hatte dieses Mal auch, denn es wurde in seiner Blutlinie stets weitergegeben. Aber was sie wahrlich einzigartig machte, waren ihre gelbbraunen, honigfarbenen Augen. Diese verschafften ihr den Beinamen »Fuchsauge«.

»Wie kommst du denn an die Forellen?«, fragte sie schmatzend.

»Die habe ich von Ilani. Ich hab’ ihr geholfen, die Vorratskammer aufzuräumen. Kai hat die Sachen für das Fest einfach planlos reingeworfen. Du kannst dir vorstellen, wie wütend sie darüber war.«

Sie lachte wenig überrascht, während sie den nächsten großen Biss von einer der Forellen nahm. »Der ist mit dem Kopf immer woanders«, meinte sie mit vollem Mund. »Aber er hat es doch erledigt, oder?«

»Das sieht Ilani bestimmt anders. Es gibt zwei Arten, die Arbeit zu erledigen: auf die falsche oder auf ihre Weise. Denk immer daran, falls du mal an seiner Stelle bist.«

Nun biss auch er herzhaft in seine Forelle. Nach einem kurzen Moment der Ruhe, meinte er: »Sag mal, willst du immer noch am Ritual teilnehmen? Du hast doch noch Zeit dafür. Das kannst du doch auch noch tun, wenn du ein wenig älter bist.«

»Ich muss es tun.«, antwortete sie entschlossen. »Es gibt Dinge, die ich wissen will.«

»Was meinst du damit? Was musst du wissen, über das du nicht mit mir sprechen kannst?«

Sie schwieg. Sie hoffte durch das Ritual endlich Antworten zu bekommen, was ihre Träume betraf. Darüber wollte sie mit niemandem sprechen, auch nicht mit Ashok, denn sie handelten von Krieg und Zerstörung, und davon hatten sie in Nimatola mehr als genug erlebt. Niemand erinnerte sich gern an die alten Geschichten, als Tod und Vernichtung über die damalige Steppenstadt kamen und viele ihrer Vorfahren das Leben gekostet hatten.

Nach dem Essen schickte er sie zum Versammlungsplatz, um den anderen bei der Arbeit zu helfen. Als sie das Haus verließ, blickte er ihr sorgenvoll hinterher. Er wusste, ab morgen würde sich ihr Leben für immer verändern.

Nur noch einen unbeschwerten Sommer sollte sie haben, dachte er sich. Diese Träume, diese verfluchten Träume … Sie denkt ich wüsste nichts davon. Dabei ist es doch klar. In genau ihrem Alter hatte ich sie doch auch. Ich hätte es ihr sagen sollen, vielleicht hätte sie dann mit dem Ritual gewartet. Morgen werde ich es tun. Morgen erzähl ich ihr alles! Morgen…

Für das abendliche Ritual musste noch einiges vorbereitet werden. Das große Feuer beim Tempel musste errichtet werden, Zelte mussten aufgebaut und der Versammlungsplatz feierlich geschmückt werden, und vieles mehr war noch zu tun. Matu’khan Ponto teilte die Versammelten in Gruppen ein und wies ihnen eine entsprechende Aufgabe zu. Dies oblag, wie es Tradition war, dem Oberhaupt des Stammes. Novahs Trupp sollte den Feuerkreis vollenden. Dieser war ein sehr großes Lagerfeuer, das auf der Fläche der Tempelanlage errichtet werden musste. Hier würde am Abend das Ritual der Ahnen stattfinden, weshalb alle Stämme, die ebenfalls Mitglieder im erreichten Mindestalter von 16 Jahren oder älter hatten, sich jeden Sommer, wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreichte, hier in Nimatola versammelten.

Gemeinsam mit Takami, Saliah und Kai trug sie das vorbereitete Holz zur Tempelanlage und schichtete es im Feuerkreis auf. Der hatte durch die unzähligen Jahre, in denen dieses Ritual dort bereits stattfand, einen deutlichen Abdruck im Boden hinterlassen.

»Sag, Fuchsauge, freust du dich schon auf den Abend?«, fragte die einige Jahre jüngere Takami, während sie einen großen Stamm mit ihr trug. »Du sprichst ja schon seit mindestens einem Sommer davon, und heute ist es endlich so weit für dich.«

»Oh ja, ich bin gespannt, was die Ahnen mir zeigen werden«, antwortete Novah, die ihre Begeisterung vortäuschte und in Wahrheit mit großer Sorge erfüllt war. Hoffentlich enden diese Träume heute Nacht, dachte sie.

»Ach, wofür das alles?«, mischte sich Kai hinter ihnen ein. »Danach halten einen alle für erwachsen und zollen einem noch mehr Respekt, und letzten Endes bedeutet das doch nur noch mehr Verantwortung. Aber in Wahrheit, Fuchsauge, bist du noch immer das kleine Mädchen. Daran ändert auch das Ritual nichts.«

Saliah, die mit Kai einen großen Stamm trug und dabei hinter ihm lief, hörte was er sagte und pickste ihm verärgert ihren Zeigefinger in den Nacken, worauf er erschrocken aufzuckte.

»Danke Kai«, sagte Saliah entlarvend. »Jetzt weiß ich auch warum du keine Lust auf diesen Abend hast. Wenn deine Eltern dich für erwachsen halten, wird dein schönes Leben schnell vorbei sein.«

Die Mädchen lachten laut auf und freuten sich, dass ihm die Stimme versagte. Novah aber schwieg. Sie musste sich konzentrieren, um ihre innere Unruhe nicht nach draußen dringen zu lassen.

»Das ist doch überhaupt nicht wahr«, antwortete er stotternd.

Erneut folgten zahlreiche Pickser von Saliah. Eine tiefe Eifersucht und ein unterbewusster Widerwille gegen Novahs Freude, das merkte er dann, waren der Grund für seine kindischen und unbedachten Äußerungen gewesen. Die restliche Zeit lang sagte er kaum noch ein Wort. Er hatte ein schlechtes Gewissen und wollte nur noch zügig fertig werden. Ihm war es sichtlich unangenehm und er schämte sich vor den anderen, besonders vor Novah.

Kai war der Sohn Pontos, des Matu’khans der Tahoma, also des Stammes, der seit vielen Jahrhunderten direkt am Heiligen Baum siedelte. Er hatte langes schwarzes Haar, das er meist ineinandergeflochten trug. Sein Kinn war eher schmal, genau wie seine Schultern. Er hatte große braune Augen und einen winzigen Höcker auf der Nase. Den hatte er ganz offensichtlich von seinem Vater erhalten, der selbst einen sein Eigen nennen durfte. Seine unterlegene Statur - er war kleiner als die meisten jungen Männer seines Alters - versuchte er oft durch viel Imponiergehabe zu kompensieren, was ihm im Laufe der Zeit aber nur den Ruf eines Störenfriedes eingebracht hatte.

Der Mittag hatte bereits begonnen, als sie das gesamte Holz zusammengetragen und den Feuerkreis vollständig errichtet hatten. Anschließend machten sie sich wieder zum Festplatz auf. Dabei bemerkten sie mit einem Mal, wie sich die Menschen am südlichen Eingang Nimatolas versammelten.

»Sie kommen!«, sagte Takami aufgeregt. »Kommt, das schauen wir uns an!«

Stürmisch bahnten sie sich ihren Weg durch die Menge und rissen die Augen voller Erstaunen auf, als sie den Horizont erblickten. Eine große Zahl von Umrissen, die mit jedem weiteren Augenblick immer klarer zu sehen waren, säumten beinahe den gesamten südlichen Horizont der Steppe. Wenig später trafen die Ersten ein. Ponto und seine Frau Kaiya begrüßten die Anführer der ankommenden Stämme und luden sie auf den Festplatz ein. Dort aßen und tranken sie und kamen nach einer langen Reise, im Schatten des großen Daches, wieder zu Kräften. Die Dorfbewohner hießen einen Stamm nach dem anderen willkommen, und so füllte sich die Siedlung in der nächsten Zeit beträchtlich.

Später wurde auch der Stamm der Sikk gesichtet. Als Ashok das hörte, sah man ihm seine Überraschung deutlich an. »Was, die Sikk? Ein Steppenwanderer hat vor ein paar Monden zwar erzählt, dass sie kommen wollen, aber das hielt ich nur für ein Gerücht. Sie waren schon lange nicht mehr hier.«

Er lief aufgeregt zu Ponto, um die Neuankömmlinge ebenfalls willkommen zu heißen. Novah sah, wie er sich neben den Matu’khan stellte und schlich sich geschickt und unbemerkt von den anderen weg, um sich dann unscheinbar neben ihren Großvater zu stellen. Das wollte sie sehen.

Die bevorstehende Ankunft der Sikk breitete sich schnell in der Siedlung aus, und viele Dorfbewohner, aber auch viele Angehörige der anderen Stämme, drängten sich dicht am südlichen Eingang, um die Ankunft des legendären Kriegerstammes mitzuerleben.

Ein leises Singen erfüllte auf einmal die trockene Steppenluft. Mit jedem Schritt der Sikk wurde es lauter und klarer. Es war ihr Kriegsgesang. Er lag wie eine sanfte Brise in der Luft, man musste jedoch genau hinhören. Die vordersten Sikk, Männer und Frauen, trugen ihre zeremonielle Kriegsbemalung und Waffen aus Knochen und Holz. Sie liefen in einer streng geregelten Formation besonderen Schrittes, bei der jedes grazile Auftreten des rechten Fußes von einem energischen Schlag ihres Speers auf den Boden begleitet wurde. Plötzlich blieben sie abrupt stehen, ihr Gesang verstummte, das Klimpern ihres knöchernen Schmucks klang aus und Stille erfüllte die Steppe. Ihr Anblick versetzte alle in große Begeisterung. Überall sah man bewundernde Blicke und hörte leises, staunendes Geflüster.

Ein stattlicher Mann von großem Wuchs, dessen Körper ebenfalls die Kriegsbemalung trug, war direkt vor Ponto stehen geblieben. Er zog sein langes Knochenmesser hervor, führte es mit der Klinge nach unten vor seine Brust und senkte in einer respektvollen Geste den Kopf leicht nickend nach unten. »Ich grüße dich, Matu’khan«, sprach er klar. Schon seine Stimme strotzte nur so vor Kraft.

»Sei gegrüßt, Matu’khan Mototomba«, antwortete Ponto, der sich seine Hand flach auf die Brust legte und die Geste respektvoll erwiderte. »Es ist lange her.«

»Das ist wahr.«, stimmte ihm Mototomba zu. »Umso größer ist die Freude, Nimatola und den Stamm der Tahoma wiederzusehen. Ich grüße auch dich, Kaiya, und ich grüße deinen Sohn.«

Kai stand seit dem Eintreffen des ersten Stammes neben seinen Eltern. Beide nickten ihm hochachtungsvoll zu. Neben Mototomba stand eine Frau, die vollständig in ein Geflecht aus dunklen Schleiern gehüllt war. Als Ashok sie sah, verschlug es ihm glatt die Sprache. Sie wirklich vor sich zu sehen: Damit hatte er nicht gerechnet. Bedächtig machte sie eine ausholende Geste und deutete eine Verbeugung an. Alle erwiderten die Geste mit einer deutlich größeren Verbeugung.

»Wir heißen dich bei uns willkommen, Soyala, und auch deine Kinder«, sagte Ashok höflich, ja fast vorsichtig.

Sie griff den Schleier, der ihr Gesicht verdeckte, und lüftete ihn ein kleines Stück. Ihre dunkle Haut zeigte keine Anzeichen der Alterung. Lediglich ein paar kleine Falten zierten ihr Gesicht. Diese schienen sorgfältig platziert, um aus ihr eine noch würdevollere Erscheinung zu machen, fand Ashok. Kleine knöcherne Ohrringe, die das kunsthandwerkliche Geschick der Sikk bezeugten, schmückten ihre Ohren. Durch ihr ovales Gesicht zog sich eine gestrichelte Linie quer von Ohr zu Ohr, die nur von ihren durchdringenden, hellbraunen Augen unterbrochen wurde. Diese Linie war das traditionelle Erkennungsmerkmal der Schamaninnen.

»Ashok«, sagte Mototombas Frau mit leiser, aber trotzdem klarer Stimme. »Der Tempelwächter ist also noch immer im Dienst der Ahnen. Ich freue mich dich zu sehen, es ist lange her.«

Sie hat sich überhaupt nicht verändert, dachte Ashok.

»Dies sind meine Kinder, die kleine Moki kennst du noch nicht. Sie wurde vor vier Sommern geboren. Juma solltest du aber wiedererkennen.«

Mit ihrem Blick scheint sie mir immer noch direkt in mein tiefstes innerstes Selbst zu blicken, dachte er sich, als sie ihn ansah.

Er besann sich wieder auf seine Manieren, schaute den hoch gewachsenen jungen Mann an, der neben ihr stand und sprach erstaunt: »Juma? Das letzte Mal als ich dich gesehen habe, warst du kaum größer als die kleine Moki jetzt. Und nun überragst du jeden hier. Mit deiner Bemalung, der Waffe an der Hüfte, dem Speer in der Hand und deinen geflochtenen langen Haaren siehst du jetzt wie ein großer Krieger aus.«

Jumas Begrüßungsgeste war ebenso respektvoll wie die seines Vaters.

»Hallo, Fuchsauge«, sagte er gefasst und in sich ruhend.

Trotz seiner veränderten Erscheinung erkannte sie sofort den Spielkameraden von früher.

»Es ist viel Zeit vergangen«, sagte sie. »Ich freue mich dich wiederzusehen.« Er ist erwachsen geworden, dachte sie sich. Die Nase hat er von seinem Vater, die Augen aber von seiner Mutter. Die etwas helleren Augenbrauen nehmen seinem Gesicht die Härte und verleihen ihm etwas Ruhiges. Doch erneut begannen ihre Gedanken um das Ritual zu kreisen und um die Fragen, die sie beantwortet haben wollte. Warum habe ich diese Träume und was bedeuten sie? Was stimmt nicht mit mir? Das fragte sie sich ständig, schon seit die Träume zum ersten Mal angefangen hatten.

»Wir haben uns sicher viel zu erzählen«, sagte Soyala, »doch zuerst muss sich unser Stamm ausruhen. Der Marsch war lang und unsere Teilnehmer am Ritual müssen für heute Abend wieder zu Kräften kommen, auch du, Juma.«

»Aber natürlich«, antwortete Kaiya. »Wir haben auf dem Festplatz Vorbereitungen getroffen, und nördlich davon haben wir Zelte für euren Stamm errichtet. Ihr verweilt, wie es Brauch ist, in einer der großen Hütten.«

Die Sikk machten eine dankende Geste und liefen unter vielen staunenden Blicken zum Festplatz.

Dabei sagte Ashok zu Soyala: »Als Schamanin wirst du das Ritual heute Abend leiten, nehme ich an?«

»Wenn es dein Wunsch ist?«, erwiderte sie lächelnd.

»Das ist es«, bat er verlegen.

»Wird mich der Tempelwächter dabei unterstützen? Schließlich ist es allein dein Privileg, den Trank herzustellen. Niemand sonst könnte das.«

Er nickte ihr errötet zu. Dann ließ er sie gewähren und schaute ihnen äußerst zufrieden hinterher.

Nun waren alle da. Viele Stämme waren gekommen und hunderte Hajabi füllten die einstige Stadt mit Leben und ließen erahnen, wie es dort früher einmal gewesen sein musste. Es war bereits später Nachmittag geworden. Alle aßen, tranken, redeten und tauschten Geschichten aus. Unter dem Dach des Festplatzes legten sie die Geschenke ihrer Stämme aus, als Dank an den Stamm der Tahoma, der das Ritual jeden Sommer durchführte. Die Lawakee zum Beispiel brachten ihren begehrten Honig aus dem Geisterwald mit. Sie siedelten weiter nordöstlich, direkt an den Ausläufern des Waldes, in einer hügeligen Landschaft. Dort gab es eine bestimmte Bienenart, die einen einzigartigen Honig herstellte. Wenn man diesen eigentlich giftigen Honig in verdünnter Menge verzehrte, verursachte er eine angenehme Benommenheit und ein Gefühl der Leichtigkeit. In Nimatola freuten sie sich nicht zuletzt deshalb jedes Jahr über die Ankunft der Lawakee. Zum Glück, so sagten viele, war neben der Suche nach dem Honig, anscheinend die zweitliebste Beschäftigung der Lakawee, die Arbeit am Nachwuchs. Denn sie waren einer der wenigen Stämme, der zuverlässig jedes Jahr Teilnehmer zum Ritual schickte. Die Varunga hingegen gab es nur noch in geringer Zahl. Sie lebten seit Jahrhunderten abgeschieden und hatten schon lange nicht mehr am Ritual teilgenommen. Nun waren aber ein paar von ihnen gekommen, und sie brachten in der Steppe noch nie gesehene getrocknete Pilze mit, die sie in ihren Höhlen aus Stein kultivierten. Als Beilage zu Fisch schmeckten sie vortrefflich und verliehen ihm ein nussiges Aroma, das alle faszinierte.

Die Stimmung wurde immer geselliger und allmählich sank die Sonne von ihrem Zenit herab, während sich ihre Farbe in ein immer intensiveres Orange wandelte. Und als die Sonnenstrahlen schwächer und die Stimmung immer ausschweifender wurde, nahm sie ihr glühendes Abendrot an. Da stand Ponto auf einen Tisch und hob seinen Arm in die Luft. Langsam senkte sich der Lärm des Festes und Ruhe kehrte ein. »Lange ist es her«, begann er laut zu sprechen, »dass so viele unseres Volkes an einem Ort vereint waren; wenn ihr mich fragt, viel zu lange.«

Lautes Getöse der Zustimmung erfüllte den Platz.

»Heute nehmen einige von uns an einem Ritual teil, das schon unsere Ahnen durchliefen, und werden so vor ihren und unseren Augen zu einem Teil der Geschichte unseres Volkes. Aber heute, inmitten all dieser Hajabi, soll auch ein Tag der Freude und des Festes sein. Wer weiß, wann so ein Moment wiederkommt. Lasst ihn uns daher feiern. Lasst uns alte Bande stärken und neue knüpfen, damit wir nie vergessen: Auch wenn wir getrennt sein mögen, sind wir doch immer ein Volk.«

Ein noch intensiveres Gebrüll und Beifall brachen aus. Ponto hob erneut die Hand und bat noch einmal um Ruhe. »Die Teilnehmer des Rituals werden nun gebeten, sich zum Tempel zu begeben.«

Zwischen den Feiernden entstand eine Gasse, die zum Tempel führte. Unter den Augen Aller liefen die Teilnehmer zum Ort des Rituals. Viele wurden mit letzten liebevollen Berührungen oder ruhigen, ermutigenden Worten verabschiedet. Unter ihnen waren auch Kai, Juma und Novah.

Am Tempel angekommen, tauchten sie in eine sehr besondere Atmosphäre ein. Der Feuerkreis loderte bereits prächtig, einige freiwillige Stammesangehörige standen rituell bemalt am Eingang und Soyala stand mit offenen Händen nach oben blickend vor dem Steinrelief. Auch sie trug rituelle Bemalung, die aussah, als ob sich Schlangen wild um ihren Körper wanden. Zudem verdeckte eine pechschwarze Maske ihr Gesicht, an der unzählige kleine Knochen hingen, die an feinen Fasern befestigt waren und wie dickes Haar an ihr herunterhingen. Ruhig, beinahe hypnotisch, sprach sie die Glyphen, die in den Stein gehauen waren, in der alten Sprache aus. Einer Sprache, die längst vergessen war und nur noch von den Schamaninnen, von der einen an die nächste Generation, weitergegeben wurde. Jeder versuchte zu verstehen was sie sagte, aber niemand konnte es, zu alt waren ihre Worte. Sie klangen wie leises Zischen, wie Schlangen, die versuchten mit ihren Lauten Worte zu formen. Nur Ashok, dem sein Vater diese Zeilen ebenfalls beigebracht hatte, wusste, was sie bedeuteten. Im Geist sprach er sie verständlich mit:

Das Leben ist nicht der Beginn, der Tod ist nicht das Ende. Die Steppe ist nicht Staub und der Regen nicht Wasser. Leben ist Leid und Blut die Erlösung.

Sie verneigte sich ehrfürchtig vor dem Steinrelief, drehte sich um und sah Ashok, der unter den Helfern war und sich ebenfalls verneigte, nickend an. Daraufhin verließ er die Formation und begab sich zum Heiligen Baum. Als er vor ihm stand, begann er mit der Zeremonie. Sie war ein Teil des Rituals und durfte nur vom Tempelwächter durchgeführt werden. Dazu nahm er das kleine Knochenmesser aus dem Holzgefäß und stieg auf eine Baumwurzel, um zu den ersten dicken Ästen zu gelangen. Am Morgen hatte er die richtige Stelle mit einem ruhigen Blick ausgewählt, und nun machte er dort einen langen Schnitt durch die Rinde. Aus ihm quoll ein transparentes, dickflüssiges Harz, das er mit dem hölzernen Gefäß restlos auffing, bis das Harz sich am Schnitt verfestigt hatte und den Fluss stoppte. Er lief zu einem kleinen Feuer, das abseits des Feuerkreises loderte und nahm dort einen Krug, um das Wasser aus dem brodelnden Kessel zu schöpfen. Den Krug stellte er neben das Gefäß und warf Soyala einen bestätigenden Blick zu.

»Ihr Töchter und Söhne«, sprach sie auf einmal zu den Wartenden, »ihr Brüder und Schwestern, hört mich an! Nun steht ihr vor uns, am Ende einer Reise, an der das vorige Leben endet und das Nächste beginnt. Ihr habt euch dazu entschieden, am Ritual, das schon unsere ersten Ahnen durchliefen, teilzunehmen. Ihr werdet euch mit ihnen verbinden und euer Leben und das Ihre werden verschmelzen. Dabei werdet ihr Dinge sehen, die euch erstaunen. Vielleicht werden sie euch sogar ängstigen, aber seid gewiss: Unsere Ahnen und unser Gott beschützen euch. Tanzt, atmet, und wenn ihr letztendlich das Licht des neuen Tages erblickt, seid ihr für alle Zeit, Hajabi, und ein Teil der großen Steppe. Das Feuer wird euch leiten.«

Mit Gefäßen in den Händen liefen die zeremoniell bemalten Freiwilligen zu den Teilnehmern. Sie zeichneten sie mit der Bemalung der Ahnen und händigten jedem von ihnen einen Speer aus.

Ashok begann derweil das Harz des Heiligen Baumes mit dem Wasser zu vermischen. Es durfte nicht zu heiß sein, damit es die Wirkung des Harzes nicht beeinträchtigte, aber auch nicht zu kalt, ansonsten würde sich die Wirkung nicht voll entfalten. Das richtig zu deuten hatte er in vielen Jahren der Lehre bei seinem Vater gelernt. »Es ist soweit«, sagte er leise und stand auf.

Mit einer Geste seines Armes signalisierte er ihnen, dass sie sich vor ihm aufstellen sollten. Mittels einer kleinen Trinkschale schöpfte er etwas von dem Trank. Kai war der Erste. Er ließ den Trank sanft in seinen Rachen gleiten, senkte dankend den Kopf und lief zum Feuerkreis. Ashok schätzte durch seine lange Erfahrung die nötige Menge, die er jedem geben musste. Zuviel konnte bedeuten, dass man nie mehr erwachen würde, zu wenig aber, dass das Ritual scheitern könnte. Seine lange Erfahrung zahlte sich aus, und so folgte einer nach dem anderen Kai in den Feuerkreis.

»Viel Glück, Fuchsauge«, sagte Juma.

Novah stand vor ihm und hörte ihn auch, reagierte aber nicht. Sie war zu konzentriert, zu sehr in Gedanken versunken. Sie fragte sich ununterbrochen, was die Träume des letzten Jahres bedeuten könnten und wollte erahnen, was gleich auf sie wartete. Als sie vor Ashok stand, hielt dieser die Trinkschale bereits gefüllt in seiner Hand. Beide schauten sich lange an, doch niemand sagte etwas oder bewegte sich. Langsam hob er die Schale und blickte sorgenvoll, aber auch voller Erwartung drein, so als ob er hoffte, sie würde doch noch einen Rückzieher machen. Novah beobachtete ihn und fand, dass er verärgert aussah, aber ihr Wunsch nach Erkenntnis war so groß, dass sie die Schale nach kurzem Zögern hastig leerte.

Als sich alle im Feuerkreis und um das Feuer versammelt hatten, sagte Soyala: »Unzählige Generationen vor euch haben ihre Zeichen durch den Tanz des Feuers in diesem Boden hinterlassen. Blickt nicht neben euch und blickt nicht zurück. Beobachtet die Flammen, verliert euch darin und lasst euch, wenn der Moment gekommen ist, fallen. Tanzt nun und bleibt niemals stehen, denn an der Schwelle zur Erschöpfung wartet auf euch, wonach ihr euch so sehr sehnt. Beginnt nun!«

Sie standen um das lodernde Feuer, als der rituelle Klang der Trommel ertönte. Nun hatte es begonnen. Die Trommel gab die Geschwindigkeit der Bewegungen vor. Dabei fingen ihre Füße rhythmisch an auf den harten Steppenboden zu stampfen. Den Speer schlugen sie bei jedem Tritt mit dem rechten Fuß auf den Boden und atmeten dabei in einem Zischlaut durch den Mund aus, so als ob sie versuchten in einer kalten Nacht einen Hauch vor sich zu erzeugen, nur schneller und kürzer. Dadurch entstand der rituelle Klang, der für das Ritual der Ahnen so charakteristisch war. Durch den Tanz des Feuers, die schnelle und kräftezehrende Atmung, den vorgegebenen Takt des Trommelspiels und durch die Hitze der Flammen versetzten sie sich langsam in Trance. Alle strebten den Höhepunkt dieses Zustands an. Dort angelangt würde der Trank seine Wirkung entfalten und ihre Ahnen würden sich ihnen offenbaren. Es hieß, dass der Heilige Baum von den ersten Menschen der Steppe gepflanzt wurde, und dass sein Harz die Fähigkeit besäße, spirituelle Mauern einzureißen und sich so mit den Ahnen zu verbinden. Dafür müsste man jedoch körperlich und geistig an seine Grenzen stoßen. Der Lohn dafür konnten lebensverändernde Erkenntnisse sein, die man während dieses Zustandes erlangte. Nicht jeder absolvierte das Ritual. Es war eine freiwillige Entscheidung. Doch wer es erfolgreich beendete, dem wurde für den Rest seines Lebens großer Respekt zuteil.

Auf dem Festplatz herrschte eine ausgelassene Stimmung. Es wurde gelacht und gegessen und viele Geschichten wurden erzählt, alte und neue. Zahlreiche kleine Feuer brannten, und um eines von ihnen versammelten sich immer mehr Hajabi. Sie lauschten den Geschichten von Amur, dem Matu`khan des Varunga Stammes. Er sprach mit Ashok über den Alltag in den Schluchten des Namid-Gebirges und darüber, welchen Herausforderungen sie tagtäglich gegenüberstanden. Er erzählte von den Räumen, die sie mit bloßen Händen in den Felsen geschlagen hatten, von dem ausgeklügelten Frischwassernetz, das ihnen einen reichhaltigen Zugang zum begehrten Nass in der Steppe ermöglichte, und von vielen anderen unglaublichen Dingen. Es waren faszinierende Geschichten, die wie das Leben eines völlig anderen Volkes klangen. Doch die Varunga, das betonte Amur deutlich, lebten noch immer nach den alten Bräuchen. In der Regenzeit brachten sie Opfer an die Steppe, sprachen an einem Schrein zu ihren Ahnen und huldigten auch noch ihrem Gott, dem Wolkenbrecher.

»Das haben viele hier mittlerweile vergessen«, sagte Ashok mit einem bedauerlichen Seufzer.

Einige der dort Stehenden und Sitzenden blickten verlegen auf den Boden.

»Oh ja«, meinte Amur. »Wir erzählen unseren Kindern fast täglich Geschichten über ihn. Wie er den großen Adler bezwang, oder wie er ganz allein in der Nacht durch den Geisterwald spazierte.«

»Darf ich fragen warum du und viele andere deines Stammes nicht am Ritual teilnehmen?«, fragte Ashok auf einmal vorsichtig.

Amur schaute ihn lächelnd an und antwortete gelassen: »Wir kennen unseren Zweck. Eine Vision, oder wie man die Erfahrung nennen kann, benötigen wir nicht, um unsere Stellung für uns und unseren Stamm herauszufinden. Wir alle, die wir hier sitzen, erfüllen bereits seit vielen Jahren unsere Aufgaben für unseren Stamm.«

Ashok schmunzelte verständnisvoll, dann füllte er Amurs Becher als Zeichen des Respekts auf. Amur war in mittlerem Alter. Er hatte Ashok zuvor nur ein Mal gesehen, als er mit seinem Vater vor vielen Jahren Nimatola besucht hatte. Mit dem Mann am Feuer zu sitzen, der ihm vor all den Jahren diese ganzen faszinierenden Geschichten erzählt hatte, das genoss er sichtlich.

»Eine Geschichte, Tempelwächter!«, rief plötzlich einer der Varunga. »Eine Geschichte!«

Amur und die anderen schauten ihn erwartungsvoll an.

»Wie du eben gehört hast, kennen wir nicht viele große Geschichten«, erklärte Amur. »Natürlich sind uns allen die alten Mythen und Sagen bekannt, zum Beispiel die vom Wächter des Waldes, aber wirklich große Geschichten über die vergangenen Ereignisse, die sind bei uns selten. Es wäre deshalb schön, wenn du uns mit einer neuen Geschichte erfreuen könntest.«

Ashok dachte laut nach: »Mal überlegen, die meisten Geschichten über den Wolkenbrecher kennt ihr ja schon. Hm, schwierig. Wie wäre es mit …«

»Der Götterkrieg!«, rief plötzlich einer der Zuhörer.

»Die große Schlacht!«, rief ein anderer.

Nun begannen auch andere ihn nach der Geschichte über den Götterkrieg zu drängen.

»Hm, die kennt ihr doch, oder etwa nicht?«, sagte Ashok.

»Nicht so wie du sie erzählst«, antwortete Amur verschmitzt.

Ashok blickte sich in der Runde um. Zwar standen ein paar seiner Stammesbrüder auf und liefen augenrollend davon, ansonsten sah er aber nur nickende Köpfe oder anderweitig bestätigende Gesten und Gesichtsausdrücke.

»Also Gut«, fuhr er fort. »Zu eurem Glück erzähle ich diese Geschichte sehr gern. Dazu muss ich aber etwas ausholen: Die Legende besagt, dass König Tiberus von Ascendor einst von einem einzigen Großreich mit sich als alleinigem Herrscher träumte. Das war zu einer Zeit, in der fast alle Hajabi vereint als ein großer Stamm in Nimatola lebten und diese kleine Siedlung zu einer regelrechten Steppenstadt machten. Als erster König seit langer Zeit begann dieser Tiberus seinen Gott, den mächtigen Daros, mit dem Blutritual herbeizurufen, um mit ihm alle anderen Völker zu unterwerfen. Wer Widerstand leistete, wurde von Daros’ mächtiger Klinge erbarmungslos zum Tode verdammt - egal ob Mensch oder Gott. Mit der Macht ausgestattet, das Feuer nach seinem Willen zu lenken - ja es sogar selbst zu erschaffen - war ihm nichts und niemand gewachsen. Die zahllosen zu Asche zerfallenen Opfer brachten ihm schließlich jenen unheilvollen Namen ein: Man nannte ihn den Flammenfürsten. So erwuchs die Stadt Ascendor über die nächsten Jahre zu ihrer sagenumwobenen Pracht und erhielt, aufgrund der weithin goldglänzenden Palastkuppeln, den Beinamen »Stadt des Lichts«. Viele Götter starben im Kampf gegen Daros, andere verloren, überlebten jedoch, nachdem ihre Völker sich Tiberus beugten, und wieder andere schlossen sich bereitwillig dem König an, um ihre eigene Macht zu mehren. Nach und nach unterjochte oder vernichtete er so ein Volk nach dem anderen. Alle mussten sich seinem Willen beugen und ihre Götter für ihn kämpfen lassen, wann immer er es befahl. Doch einzelne Völker leisteten auch Widerstand. Sie versammelten sich in den östlichen Flusslanden. Dort gab es eine letzte große Stadt namens Weißflut. Ihr König war der Rufer des Zenon, von dem viele dachten, er wäre der Einzige, der Daros ebenbürtig sein könnte. Die Stadt war umringt von hohem Fels und schnell fließenden Gewässern, und um ihre Stadtmauer floss ein breiter Fluss. Deshalb fürchtete man sich hier nicht vor Daros’ Flammen. Eines Tages marschierte das gigantische Heer Ascendors, angeführt von den Göttern der unterworfenen Völker, in die Flusslande. Dort wollte Tiberus in einer letzten großen Entscheidungsschlacht die verbliebenen Völker unter sich vereinen, um so endlich sein Ziel zu erreichen.

Hier bei uns kümmerte man sich nicht um diese Geschichte. Das war zu weit weg für uns, dachte man. Bis eines Tages fremde Krieger kamen und uns aufforderten, an der Seite des mächtigen Königs zu kämpfen. Als sich das damalige Oberhaupt aller Stämme, Matu’khatan Heyoka, weigerte, griffen sie an. Doch er rief unseren Gott und konnte sie so besiegen. Er wusste nun aber, dass sich die Hajabi diesem Krieg nicht entziehen konnten. Mit wenigen hundert Kriegern und unserem Gott machte er sich deshalb auf nach Weißflut.

Der Angriff, der später als »die große Götterschlacht« in die Geschichte einging, begann vor den Toren Weißfluts. Das Bündnis der freien Völker wurde von Zenon angeführt, der die Macht hatte, das Wasser zu kontrollieren. Auch andere Götter standen ihm zur Seite, doch sie kämpften gegen einen übermächtigen Gegner. Daros und seine drei Generäle führten das ascendorische Heer an. Guroc der Schlächter war der große und unbarmherzige Gott Akkats, eines aufblühenden Landes, nicht allzu weit von Ascendor entfernt, das mehr von seiner Macht abhaben wollte. Er trug einen Helm mit zwei nach hinten gebogenen Hörnern und führte eine riesige, todbringende Streitaxt, die er mit furchterregender Kraft schwang. Göttin Calis wurde von der Ruferin Nila in den Krieg geschickt. Sie war die Königin Bantalors und König Tiberus treu ergeben. Calis soll von solch unvergleichlicher Schönheit gewesen sein, dass der König sie sofort zur Generalin ernannte, um sie in seiner Nähe zu haben. Es heißt, sie konnte Menschen mit nur einer Berührung tun lassen, was sie wollte. Der Dritte unter ihnen war Phetor, der die unergründliche Gabe der Sicht auf das Verborgene hatte. Als die Schlacht begann, entfesselte Daros eine nie dagewesene Feuersbrunst, die alles Wasser um Weißflut verdampfen ließ und sogar den gewaltigen Ostgletscher beinahe völlig verzehrte. Es heißt, dass der Amar deshalb versiegte. Die Streitmacht, die ihm folgte, war so groß, dass sie die gesamten Flusslande bedeckte. Das Bündnis der freien Völker war hoffnungslos unterlegen. Mit ihrem schweren Kriegsgerät rissen sie die Mauern der Burg nieder und schnitten ihnen damit den Rückzugsort ab. Somit wussten alle, dass dies die entscheidende, die letzte Schlacht werden würde. Auf dem Schlachtfeld trafen die beiden führenden Götter aufeinander. Doch Daros hatte nur wenig Mühe, den nicht mehr ebenbürtigen Zenon zu besiegen. Er trieb ihm sein Flammenschwert tief in die Brust und Zenon zerfiel zu Asche. Dem Bündnis gelang es aber auch einige der gegnerischen Rufer zu töten, wodurch ihre Götter zurück in den Himmel geschleudert wurden. Denn ohne einen Rufer gibt es auch keinen Gott. Ganz plötzlich wurde der König Akkats dann auf dem Schlachtfeld erschlagen, woraufhin Guroc der Schlächter ebenfalls verschwand. Auch Phetors Rufer wurde im Getümmel der Schlacht getötet. Daros und Generalin Calis wurden am Rande des Schlachtfeldes von unserem Gott, dem großen Wolkenbrecher, und von Kriegsgöttin Amestria, in einen großen Felsspalt gerissen. Dort kämpften sie erbittert auf einem schmalen Vorsprung. Hier fügte Daros ihm auch die berühmte Brandnarbe auf seiner Brust zu. Doch dann gelang dem Wolkenbrecher das Undenkbare: Er stieß Daros seinen Knochenspeer tief ins Fleisch. Der Flammenfürst zerfiel zu Asche. Als Calis von diesem Anblick überrascht und abgelenkt wurde, durchbohrte Amestria sie mit ihrem Schwert. Mit einem letzten Tritt stieß sie die Generalin letztlich in die Tiefe. Im selben Moment traf dann auch noch ein verirrter Pfeil unversehens König Tiberus tödlich. So kam es, dass, eingetaucht in den Qualm der sicher geglaubten Vernichtung, die Schlacht endete und das Bündnis der freien Völker gesiegt hatte. Die Rufer der unterworfenen Völker, die Ascendor zur Seite gestanden hatten, wurden vom Gott der Mystiker mit einem Bann belegt, wodurch sie ihre Götter nicht mehr herbeirufen konnten. Viele der besiegten Herrscherfamilien wählten daraufhin das Exil. Andere, wie die Königsfamilie Ascendors, verschwanden spurlos. Man sagt, die Königin hatte Angst um ihre Kinder und floh mit ihnen, ohne jemals wiedergesehen zu werden. Die verbliebene Herrscherfamilie Akkats wurde wie viele andere gestürzt und musste ihre Burg verlassen, um als Bauern ein ausgestoßenes Leben abseits der Hauptstadt zu fristen. Allen Rufern wurde außerdem untersagt, das Wissen um das Blutritual, mit dem man einen Gott herbeirufen konnte, weiterzugeben. Selbst die Mitglieder des Bündnisses verpflichten sich diesem Vorschlag. Alle waren davon überzeugt, dass die Macht der Götter zu groß und der Schaden, den sie anrichten konnten, zu verheerend war. Und so gerieten die Götter allmählich in Vergessenheit, bis ihre Existenz, die einst wie ein reißender Wind durch sämtliche Lande gefegt war, nur noch eine sanfte Brise im endlos tosenden Sturm der Zeit wurde.«

Stille.

Ashok spürte, dass sie gebannt an seinen Lippen hingen, und das kostete er aus. »Tja, so oder so ähnlich wird diese Geschichte bereits seit mehr als 700 Jahren erzählt. Natürlich hat jeder Erzähler diese Legende, wie es Legenden eben so an sich haben, über die Jahrhunderte ergänzt und verändert. Doch eins haben alle Geschichten darüber gemeinsam: Sie erzählen vom Ende der Götter. Na jedenfalls, nachdem der unvergleichliche Wolkenbrecher den übermächtigen Flammengott des Feindes mit der Schattenklinge getötet und den Krieg dadurch beendet hatte, kehrten die Verbliebenen wieder Heim. Doch von ihnen war nur noch eine Handvoll übrig, und als sie hier eintrafen, fanden sie Nimatola beinahe vollständig verlassen vor. Die verschiedenen Stämme hatten der Stadt den Rücken gekehrt und schlugen erneut dort ihre Zelte auf, wo ihre Vorfahren dieselben 200 Jahre zuvor abgebrochen hatten. Sie alle hielten den Angriff für ein Zeichen dafür, dass die Vereinigung der Stämme ein Fehler gewesen war. Danach war die Steppe also wieder so, wie sie war, bevor Matu’khatan Jiruma die Stämme vereint hatte. Doch zumindest eines blieb bestehen: Die früheren Stammesfehden waren vorbei und unser Volk hatte endlich aufgehört, sich gegenseitig zu bekriegen. Unsere Stadt aber verfiel. Nur unser Stamm blieb, wie es schon immer war, zurück, in einer Stadt, die nun viel zu groß für uns war. Viele Bauten richtete die Zeit zugrunde und der vormals reichlich Wasser führende Amar versiegte schon bald. Was ihr nun hier seht, die Hütten, die Zelte und die alten Steinruinen, das alles sind nur noch die verstümmelten und abgemagerten Gerippe dieser Zeit.«

Eine nachdenkliche Ruhe umfing die Zuhörer und es schien, dass die Musik im Hintergrund nur noch leise zu vernehmen war.

»Fantastisch erzählt«, sagte Amur anerkennend. »Aber was passierte nach dem Krieg eigentlich mit dem Wolkenbrecher?«

»Es heißt, ihm zu Ehren wurde eine große Feier gegeben. Dann wurde er verabschiedet. Es war das letzte Mal, dass er gerufen wurde.«

»Und was wurde aus den Rufern?«, fragte einer.

»Das Blutritual geriet in Vergessenheit und ihre Blutlinie scheint über die Jahrhunderte verschwunden zu sein.«

Ashok log. Ihm wurde aufgetragen, die Wahrheit für sich zu behalten. Viele dankten ihm für diese Geschichte und stellten immer neue Fragen, um sie selbst ihren Stämmen weitererzählen zu können. So ging der Abend in die Nacht über und alle feierten, tranken und lachten.

Währenddessen begaben sich die Teilnehmer des Rituals immer tiefer in Trance, bis sich der Erste von ihnen schlagartig aufhörte zu bewegen und wie erstarrt ins Feuer blickte. Soyala lief zu ihm und sah, wie sich seine Pupillen nach oben in die Augenhöhlen schoben, bis nur noch ihr Weiß zu sehen war. Sie rief zwei der Freiwilligen herbei, die sich neben ihn stellten und auf ihn achteten. Nach einem weiteren Moment fiel er in sich zusammen und wurde sanft von ihnen aufgefangen. Sie legten ihn auf eine Trage und brachten ihn zu seinen Stammesleuten. Unter großem Jubel trug man ihn zu seinem Schlafplatz und feierte danach noch ausschweifender. Einer nach dem anderen gerieten sie in tiefe Trance. Auch Novah tanzte schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Sie war völlig erschöpft, troff vor Schweiß und war an ihre körperlichen Grenzen gelangt. Plötzlich jedoch schien sie im Feuer etwas zu erkennen. Sie wischte sich die Schweißperlen aus dem Gesicht, während sie immer weiter die rituelle Atmung und den Tanz praktizierte. Auf einmal sah sie, wie die Flammen eine Gestalt inmitten des Feuers selbst erschufen. Sie war formlos, stand regungslos da und starrte sie aus ihren leeren, züngelnden Augenhöhlen an. Die Gestalt begann sich langsam auf sie zuzubewegen, bis sie direkt vor ihr zum Stehen kam. Novah erstarrte. Ob aus Angst oder vor Staunen, wusste sie selbst nicht. Die Gestalt stand nun direkt vor ihr, ihr flammender Körper loderte. Auf einmal drehte der Wind und die Flammen schlugen Novah wild entgegen. Sie spürte, wie die Hitze des Feuers ihr Fleisch verbrannte und ihren Körper samt ihres Geistes zu verschlingen drohte, als sie schließlich, vor Schmerzen schreiend, ihr Gesicht verzog und ihre Fuchsaugen zukniff.

Stille umfing sie.

Bevor sie begriff, was passiert war, öffnete sie die Augen wieder und befand sich in einer dunklen Höhle. Kein Geräusch war zu hören. War das gerade eine Vision?, dachte sie noch unter Schock stehend. Aber es hat sich so echt angefühlt, der Schmerz und die Angst, als ob es wirklich passiert.

Sie sah sich zitternd ihre Arme an, die vor einem Moment noch in Flammen standen. Sie hatte sogar noch den Geruch des verbrannten Fleisches in der Nase. Den kannte sie nur zu gut. Es war nicht wirklich, begriff sie. Nur eine Vision. Also beruhige dich!

Sie versuchte die Angst abzuschütteln, atmete tief und langsam und schaute sich das erste Mal vorsichtig genauer um. »Wo bin ich hier, was ist das für ein Ort?«

Vorsichtig betastete sie die Wände und spürte die kalte Erde, die massiven Felsbrocken und das kleinere Gestein darin, und sich unendlich verzweigendes Wurzelgeflecht, das hier und da zum Vorschein kam. Hinter sich entdeckte sie einen zarten Lichtschimmer. Dort vorne muss es rausgehen, dachte sie.

Sie wollte gerade losgehen, da hörte sie ein Geräusch hinter sich. Erst leise, wurde es allmählich lauter. Es klang wie ein langsames Ausatmen, aber tiefer und bedrohlicher, so als ob es einer gewaltigen Kehle entspringen würde. Dieses Geräusch ließ sie aus einem natürlichen Impuls heraus unverzüglich erstarren, und die Furcht, die sie kurz zuvor abgelegt hatte, bemächtigte sich ihr erneut und nistete sich wie ein Parasit in ihr ein. Sie hielt ihren Mund mit einer Hand zu, um in ihrer Panik keine Laute von sich zu geben. Dann wurde es wieder still und sie hörte nur noch ihr eigenes dumpfes Luftholen. Krampfhaft versuchte sie sich zu beruhigen. Dann nahm sie all ihren Mut zusammen und drehte sich, nach einem Moment des Zögerns, langsam und unsicher um. Aus der Dunkelheit der Höhle erschienen plötzlich zwei Augen. Genau wie ihre waren sie goldgelb und kamen unaufhaltsam näher. Erst langsam, dann immer schneller und schneller, bis sie vor lauter Angst erneut die Augen schloss. Nichts passierte. Als sie sie dann aber wieder öffnete, blickten sie zwei gewaltige Augen direkt an. Novah stockte der Atem bei ihrem Anblick. Nur einen Augenblick später schleuderte sie eine unbekannte Kraft ruckartig in die Dunkelheit.

Inmitten des Chaos wachte sie wieder auf. Tiefschwarzer, dichter Rauch erfüllte die Luft und Asche fiel wie Schnee vom Himmel. Sie hörte Schreie der Verzweiflung und des Leids. Der Klang klirrenden Stahls und andere Schlachtgeräusche umfingen sie, sodass sie sich, völlig überwältigt, für einen Moment ihre Ohren zu halten musste. Diese Geräusche erinnerten sie nur zu gut an ihre Träume. Unsicher stand sie nach einem kurzen Innehalten auf und schaute sich um, sah wegen des Rauches aber kaum ihre eigene Hand vor Augen. Vorsichtig lief sie vor den Schreien davon, und allmählich wurden sie auch endlich leiser. Sie rechnete in jedem Moment damit, dass gleich ein Reiter auf sie zugestürmt kommen würde, aber nichts derartiges passierte. Einige Schritte später hörte sie plötzlich eine leise Stimme vor sich. Während sie weiterlief, wurde die Stimme immer lauter. Es war eine Sprache, die sie nicht verstand. Auf einmal sah sie Umrisse vor sich im Rauch, die mit jedem Schritt deutlicher wurden. In der Dunkelheit erkannte sie einen knienden Mann. Er trug eine Krone, schien helles Haar zu haben und war königlich gekleidet. Dies erinnerte sie sofort an die Geschichten der Könige aus dem Norden. Es waren zwar nur Umrisse im Dunkeln, getrübt vom Rauch und der Asche in der Luft, doch sie erkannte noch eine weitere Gestalt, und diese stand direkt hinter dem König. Er hatte die Augen geschlossen und schien zu schlafen, während die Gestalt ihre Hände auf seinen Kopf legte. Es wirkte, als ob sie den knienden König mit einem beängstigenden Grinsen anschaute. Dann, als Novah wieder einen Schritt tat, um noch mehr sehen zu können, hob die Gestalt ihren Blick und schaute sie direkt an. Es war eine Frau. Ihre langen Haare tanzten wie Steppengras im Wind und ihre Stirnkette glitzerte sogar durch den Rauch hindurch. Diese Frau hatte eine unbeschreibliche Ausstrahlung. Novah blieb, vom eiskalten Blick ihrer dunkelgrünen Augen durchbohrt, wie versteinert stehen. Nur einen Moment später wurde sie erneut in die Dunkelheit geschleudert.

Während die Teilnehmer einer nach dem anderen das Ritual beendeten, feierten alle anderen ein prächtiges Fest, wie es Nimatola schon seit langer Zeit nicht mehr erlebt hatte. Bis tief in die Nacht hinein spielten die Trommeln, wurde getanzt und gelacht, und nur langsam hielt der Schlaf Einzug. Alle waren in einer solch ausschweifenden Stimmung, dass niemand auch nur von der Gefahr ahnte, die zu ebendieser Zeit die nördlichen Grenzen des Geisterwaldes überquerte, um nach Nimatola zu gelangen.

— ZWEITES KAPITEL —

DAS DUNKLE BATAILLON

Am Vorabend hatte der Kommandant des mehr als 200 Mann starken Bataillons den rechten Arm gehoben und seine Männer damit in Bewegung gesetzt. Der Trupp war die gesamte Nacht hindurch in gespenstischer Stille durch den Geisterwald marschiert und hatte noch in der Dunkelheit am südlichen Waldrand Stellung bezogen. Ein berittener Kundschafter hatte die Siedlung zwischenzeitlich in Augenschein genommen und kehrte noch vor der Dämmerung zurück. »Es ist Nimatola, Kommandant Rigon«, sagte er. »Unsere Informationen scheinen zu stimmen, die Stadt ist voll von ihnen. Anscheinend sind tatsächlich beinahe alle Samaria an diesem Ort.«

Der Kommandant signalisierte seinem Leutnant gleich darauf, die Männer geräuschlos in Bewegung zu setzen.

Diese Stadt nehmen wir noch mit, dachte er sich, dann machen wir uns auf den Heimweg.

Nur wenige Krieger blieben zurück. Sie bildeten die Nachhut, um die vier verschleppten Kinder zu bewachen. Der Rest verließ die Verborgenheit der Bäume und marschierte im Schutz der Nacht und des Nebels, der sich vom Wald hinab wie ein dünner Schleier in die Ebene ausbreitete, nach Nimatola.

Die Krieger des Bataillons trugen schwere schwarze Harnische, darunter dunkle Kettenhemden und Helme mit eisernen Masken, die schreiende, traurige oder boshafte Gesichter zeigten. Ihre Rüstungen wirkten stark mitgenommen und mussten schon einiges erlebt haben, doch die Männer darunter waren von erstaunlicher Konstitution. Wappen oder andere Insignien sah man an ihnen nicht. Sie führten auch keine Banner mit sich. Es gab also nichts, das auf ihre Herkunft hingedeutet hätte. Der Trupp wurde von einem Dutzend Reiter angeführt. Ihr Kommandant ritt dabei in der Mitte. Er trug ebenfalls den schwarzen Harnisch, doch seine Maske war hellgrau und nur auf ihr war ein Gesicht abgebildet, das völlig leer zu sein schien und keinerlei Emotion abbildete. Sie trugen Kurzschwerter und Dolche und viele waren zudem mit Armbrüsten ausgestattet. Doch trotz der Ausrüstung wurde ihr Marsch von einer beängstigenden Stille begleitet. Einer Stille, die sie bereits bei zahlreichen Angriffen für sich zu nutzen gelernt hatten.

Novah riss erschrocken die Augen auf. Sie brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass sie wieder in ihrer Hütte war. Was sie erlebt hatte, fühlte sich für sie nur wie ein flüchtiger Augenblick an, doch als sie sah, dass der neue Tag im Begriff war anzubrechen, wurde ihr klar, dass sie lange weg gewesen sein musste. Sie lag still da und schaute sich verwirrt in der Hütte um. Als sie zu Ashok sah, blickten sie sich auf einmal direkt in die Augen.

»Was hast du gesehen?«, fragte er mit ernstem Blick. »So ängstlich hab’ ich dich noch nie gesehen.«

Sie verstand selbst noch nicht, was passiert war. Deshalb schwieg sie und drehte sich weg.

Ich muss es ihr jetzt sagen, dachte er. »Ich weiß, dass du Träume hast. Natürlich weiß ich es. Du bist im letzten Jahr so oft schweißgebadet aufgewacht, hast im Schlaf gezittert, ängstlich geschaut und verstörte Laute von dir gegeben. Doch selbst wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich es wissen. Bei mir haben sie auch etwa in deinem Alter angefangen.«

Ihr stockte der Atem, als er dies aussprach.

»Ich träumte von Schlachten, so als wäre ich mittendrin«, erzählte er weiter, »aber ohne, dass ich etwas hätte tun können. Ich konnte nur zusehen. Aus demselben Grund habe ich dann wie du so früh am Ritual teilgenommen, aber mir hat es nichts Neues gezeigt, nur wieder Schlachten. Nach dem Ritual haben die Träume bei mir für immer aufgehört. Bei dir war es heute Nacht aber anders, oder? Ich glaube, das Ritual hat es noch schlimmer gemacht. Was hast du gesehen, was haben dir die Ahnen gezeigt?«

Sie drehte sich zögerlich um und schaute ihn mit Tränen in den Augen an. Doch es waren keine Tränen der Verzweiflung oder der Trauer, es waren Tränen der Erleichterung. Endlich hatte sie nicht mehr das Gefühl allein zu sein. Und so fiel schlagartig eine ungeheure Last von ihr ab. Er setzte sich zu ihr, legte seine Hand sanft auf ihren Kopf und schenkte ihr einen großväterlichen Blick der Zuneigung. Daraufhin erzählte sie ihm alles über ihre Vision. Sie berichtete ihm von der Flammengestalt, von den großen Augen in der Dunkelheit, wie sie in die Finsternis gezogen wurde und auf einem Schlachtfeld aufwachte. Und sie schilderte ihm, was sie im Schatten des Rauches gesehen hatte. Ashok saß lange neben ihr, hörte einfach nur zu und sagte nichts. Er versuchte ihre gesamte Furcht des letzten Jahres in sich aufzunehmen und hoffte, dass dadurch zumindest ein wenig Last von ihren Schultern genommen werden könnte.

Zur selben Zeit lief Ilani zu ihrem kleinen Feld, das sich an den Ausläufern der Siedlung befand, um für ihr Frühstück etwas zu Essen zu pflücken. Mittlerweile hatte sie es zu einem beeindruckenden Sortiment gebracht und konnte sich aus einer Vielzahl von Früchten, Kräutern und Gemüsearten bedienen. Behutsam erntete sie die Auswahl des Tages und legte sie in den Weidenkorb, den sie bei sich trug. Nachdem sie sich erhoben und die Erde an ihren Knien abgeklopft hatte, bemerkte sie, wie innerhalb eines Moments alle Geräusche, die so typisch für den Morgen in den Steppenlanden waren, verstummten. Sie verließ das Feld und lief zögerlich der Stille im Norden entgegen, bis sie schließlich die Weite der Steppe unter ihren Füßen spürte. Als sie meinte ein leises Rascheln oder Klirren zu vernehmen, blieb sie stehen. Es fiel ihr schwer, das Geräusch richtig zuzuordnen. Deshalb schaute sie in die Richtung, aus der es zu kommen schien. Aber das Einzige, was sie sah, war der mittlerweile alles in sich einhüllende Nebel. Der Klang nahm an Kraft zu. Sie blickte noch immer in die Leere, bis sie es noch deutlicher hörte und darüber hinaus einen kleinen Fleck im Dunst sah. Der schemenhafte Umriss wurde breiter und breiter. Da wurde ihr schlagartig klar, dass es sich um eine Gruppe von Menschen handeln musste. Plötzlich sah sie, wie der gesamte in die Breite gewachsene Umriss dunkle Flecken über sich entzündete. Sie konnte das brennende Harz der Fackeln riechen und sah, wie ihr Rauch den Nebel in eine dunkle Wolke verwandelte. Sofort ließ sie ihren Korb fallen und rannte ins Dorf, um alle zu warnen. Doch nur einen Augenblick später wurde ihr Rücken von einem Bolzen durchbohrt und sie fiel schreiend zu Boden. Starr vor Angst und benebelt vom Schmerz lag sie geräuschlos auf dem Steppenboden; sie spürte, wie er bebte. Kurz darauf kamen die Krieger näher und liefen anteilnahmslos an ihr vorüber, während Ilani ihren letzten Atemzug im Angesicht der Bedrohung tat. In ihren aufgerissenen, leeren Augen spiegelte sich der Einmarsch des Bataillons wider.

Ihr Schrei hatte andere Dorfbewohner aus dem Schlaf gerissen und es dauerte nicht lange, bis einige aus ihren Behausungen heraustraten, um sich umzusehen. Diejenigen, die am Dorfrand schliefen und nun aus ihren Hütten oder Zelten kamen, verfielen beim Anblick der Krieger in ungläubige Panik. Einige wollten das Dorf warnen, wurden aber umgehend von den Angreifern niedergestreckt. Ihre Todesschreie versetzten das gesamte Dorf in hellen Aufruhr. Jeder wusste: Sie werden angegriffen. Die wenigen Jäger Nimatolas ergriffen ihre Waffen und rannten hektisch aus ihren Behausungen. Auch die Sikk rannten aus ihren Zelten. Doch sie hatten nur Beile, Äxte, lange Messer und Speere, und die meisten waren aus Holz, Stein oder Tierknochen. Wie wilde Eber rannten sie auf die strategisch vorgehende Feindeswand zu und wurden von ihr verschluckt, ohne dass der Gegner auch nur den Anschein von Schwäche zeigte. Mototomba konnte seine Krieger nicht schnell genug zusammentrommeln und musste mitansehen, wie sie ziellos gegen die Feinde anrannten und ihr Leben ließen.

»Schnell, Soyala«, sagte er, nachdem er wieder hektisch in die Hütte gerannt war, »rein mit euch!«

Er öffnete eine versteckte Klappe im Boden der Hütte, in der sie wohnten. Seine Frau packte ihre Tochter und kletterte mit ihr hinein. »Wo ist Juma?«, fragte sie besorgt.

»Seid leise!«, antwortete er, während er ebenfalls hineinkletterte. »Der kommt schon klar.«

Die Angreifer traten Türen ein und ergriffen alle Heranwachsenden, die dem Kleinkindesalter entwachsen schienen. Diese zerrten sie zu den Steinruinen. Dort legten sie ihnen eiserne Halsringe an und reihten sie an einer Eisenkette auf. Leutnant Javaar zog allen den Kragen rücklings runter, um einen Blick auf ihre Nacken zu werfen.