Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

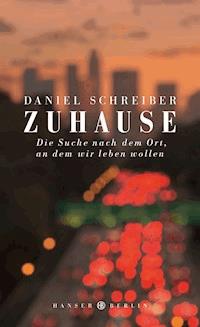

- Herausgeber: Hanser Berlin

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Lange Zeit gehörte das Trinken so selbstverständlich zu Daniel Schreibers Leben wie die Arbeit. Manchmal fragte er sich, ob er nicht dabei war, eine Schwelle zu übertreten, doch meistens war die Rechtfertigung so griffbereit wie das nächste Glas Wein. Bis ihm irgendwann klar wurde, dass er längst dabei war, sein Leben zu zerstören – und sich Hilfe suchte. Mit großer Aufrichtigkeit und literarischer Kraft erzählt Schreiber von den Mechanismen der Selbsttäuschung, die es so vielen Menschen erlauben, ihr Alkoholproblem zu ignorieren. Und er fragt, warum sich eine Gesellschaft eine Droge gestattet und dann diejenigen stigmatisiert, die damit nicht umgehen können.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 200

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hanser Berlin E-Book

Daniel Schreiber

NÜCHTERN

Über das Trinken und das Glück

Hanser Berlin

ISBN 978-3-446-24699-7

© Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag München 2014

Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München ©swisshippo/Thinkstock

Alle Rechte vorbehalten

Satz im Verlag

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

INHALT

Als alles begann

Verluste im Inneren

Anleitungen zum Selbstbetrug

Helfen und helfen lassen

Arbeit am Stigma

Sich ein neues Leben vorstellen

Die große Angst

Allein unter Trinkenden

Arbeiten und Trinken

Das gelebte Leben

Der große Preis von Berlin

Belege

Literatur

Danksagung

ALS ALLES BEGANN

Es ist immer einfacher, sich an den Anfang einer Liebe zu erinnern als an ihr Ende. Ich kann noch mit hundertprozentiger Genauigkeit das Gefühl jener Zeit in mir hervorrufen, als das Trinken zu einem festen Bestandteil meines Lebens wurde, zu einem unverrückbaren, beglückenden Bestandteil. Es war in New York, in Park Slope, um genau zu sein, einem malerischen Stadtviertel in Brooklyn, dessen Straßen mit hübschen Brownstone-Häusern und mit um die Jahrhundertwende gepflanzten Ginkgo-Bäumen gesäumt sind und in dem man die Sonntagnachmittage mit Kaffeebechern in der Hand und einem Hund an der Leine im weitläufigen Prospect Park verbringt. Doch im Grunde hat diese Geschichte überhaupt nichts mit New York zu tun. Es ist eine ganz gewöhnliche Geschichte, die sich so oder so ähnlich auch an jedem anderen Ort der Welt abspielen könnte, in London, Barcelona oder Tel Aviv, in Dresden, Bamberg oder Offenbach. In Berlin sowieso. Suchen Sie sich einen Ort aus, ersetzen Sie New York durch die Stadt, in der Sie gerade leben, oder durch einen Ort, an den Sie sich besonders gerne zurückerinnern. Stellen Sie sich vor, wie Sie ein Walnussbrot aufschneiden, einen provenzalischen Ziegenkäse aus dem Einschlagpapier nehmen, ein paar Muskattrauben dazulegen und sich einen kalifornischen Pinot Noir ins Glas gießen. Wie Sie das Glas zum Mund führen, das weiche Aroma einatmen, einen Schluck nehmen und kurz darauf spüren, wie jenes warme Gefühl der Entspannung durch Ihren Körper fließt. Wie Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin anlächeln, wenn Sie das zweite Glas hinüberreichen. Wie die schiefen Zwischentöne im Zusammenleben der vergangenen Tage, die beiderseitig unausgesprochenen Unzufriedenheiten und bösen Vorahnungen wieder leiser werden. Wie Sie wissen, dass für die nächsten Stunden das Chaos da draußen und auch das in Ihnen weitgehend in den Hintergrund rücken wird. Wie Sie eine Zufriedenheit spüren, die sich ein bisschen wie Glück anfühlt.

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe immer gerne getrunken. Alleine und in Gesellschaft. In Bars und auf dem heimischen Sofa. Am Wochenende und unter der Woche. Als Student hatte ich die Partys gefeiert, die alle feierten, die Drogen genommen, die alle nahmen, die verkaterten Vormittage, Affären und Beziehungen durchlebt, die man in dem Alter meistens durchlebt. Das Trinken war dabei stets willkommen, es wirkte wie eines der selbstverständlichen Rituale des Heranwachsens, einer Zeit, in der man imstande ist, morgens in einer Bar glücklich die Sonne aufgehen zu sehen, um dann allein oder zu zweit ohne schlechtes Gewissen schlafen zu gehen. Weil man noch so jung ist und so viel Zeit hat. Weil alles, was man macht, noch nicht so richtig zu zählen scheint. Weil das Leben, auch wenn man es selbst gar nicht so sagen würde, noch in seinem vollen Umfang vor einem liegt und darauf wartet, gelebt zu werden. Weil jede Entscheidung noch so wirkt, als wäre sie ganz einfach wieder rückgängig zu machen. Weil man erst sehr viel später realisieren wird, dass alles, dass jede einzelne Minute gezählt hat. Und dass jede einzelne dieser Entscheidungen mehr oder weniger bedeutende Konsequenzen nach sich zog.

An die Anfänge von großen Lieben – und wie für fast jeden Trinker war das Trinken für mich eine große Liebe, eine ganz große sogar – erinnert man sich vor allem deshalb besser als an ihre Enden, weil sie so viel schöner sind. Die Enden von wichtigen Beziehungen ziehen sich lange hin. Man ringt so sehr und so lange um ihren Erhalt, dass man irgendwann nicht mehr weiß, wann die Liebe zu einem Kampf wurde. Die Anfänge hingegen sind meistens voller Versprechen, voll schöner Projektionen. Tatsächlich konnte ich mir damals, mit Mitte zwanzig in Park Slope, vorstellen, noch lange so zu leben. Mit meinem damaligen Partner, unseren Freunden, meinen verschiedenen Jobs – und den Flaschen kalifornischen Pinot Noirs, deutschen Rieslings, französischen Bordeauxs, australischen Cabernets oder spanischen Cavas, die ich nach eingehender Beratung in einem gut sortierten Weinladen in unserer Nachbarschaft erstand. Mit dem Gefühl der Balance, die das Trinken mir vermittelte, dem sanften Vergessen, das es nach anstrengenden Arbeitstagen förderte, mit dem Eindruck eines sinnlichen Puffers zu dieser Welt, den es bei mir hinterließ. Damit, dass es jene Stimmen in meinem Kopf zu beruhigen schien, die sich von Zeit zu Zeit lautstark meldeten, um mich daran zu erinnern, dass bei weitem nicht alles so rosig war, wie ich es wollte. Es war gar nicht so, dass wir exzessiv tranken, mein Partner und ich. Obwohl wir an den Wochenenden oft ausschweifend feierten, blieben wir lange bei der gemeinsamen abendlichen Flasche, und das noch nicht einmal jeden Tag. Die Wahrheit aber war, dass ich mir schon damals das Leben, das wir uns eingerichtet hatten, nicht ohne diesen Wein vorstellen konnte. Eigentlich hatte ich schon damals das Gefühl, dass dieses erwachsene Leben nur einen Sinn hat, wenn man auch trinkt.

Vielleicht erinnert man sich an die Enden großer Lieben schließlich auch schlechter, weil sie meistens schon zu enden beginnen, während sie noch anfangen. Der Schlusspunkt meiner Liebe zum Trinken hat sogar ein genaues Datum. Es ist der Tag, seit dem ich nicht mehr trinke. Keine Wodka Tonics, keinen Merlot, kein Glas Sekt, nicht einmal einen Tropfen Bier. Doch das Beziehungsende begann schon lange vor diesem Schlusspunkt, es begann damals in Park Slope. Wäre mir jene halbe Flasche Wein am Abend nicht so wichtig gewesen und wäre es bei ihr geblieben, würde ich mit großer Sicherheit heute noch trinken.

Hört man Menschen in Deutschland über Alkoholkrankheit sprechen oder liest man Bücher darüber, wird man sich meistens auch dann nicht als abhängig definieren können, wenn man sich morgens zur Beruhigung einen Schuss Gin ins Müsli kippt. Das einschlägige Vokabular ist meist so düster, pathologisch und humorlos, dass es nichts mit einem zu tun zu haben scheint. Die bedrohlichen Alkoholismus-Szenarien, denen man bei uns immer wieder begegnet, sind nur schwer mit der Lebensrealität des Trinkenden in Einklang zu bringen. Sehr lange funktioniert das Trinken wunderbar. Sehr lange macht es einen glücklich, glaubt man, oder zumindest hilft es dabei, halbwegs unbeschädigt durch das Leben zu kommen.

Auch fällt es einem gar nicht auf, dass man im Laufe der Zeit einfach immer mehr trinkt. Irgendwann wird aus der halben Flasche eine ganze, dann möchte man sich aber doch mäßigen und trinkt eine Weile wieder nur eine halbe. Nur um schließlich auch die Flasche am Abend als selbstverständlich anzusehen. Man legt Trinkpausen ein, eine Woche hier, zwei Wochen da, manchmal auch sechs Wochen zur Fastenzeit. Man bringt sich dazu, nicht mehr jeden Tag zu trinken, sondern bloß vier Tage die Woche, nur um sich etwas später nicht mehr daran erinnern zu können, je eine solche Entscheidung getroffen zu haben. Man stellt fest, dass man keinen Rotwein mehr verträgt, und trinkt eine Zeitlang nur noch Bier oder Champagner. Man trinkt zwischen zwei Gläsern Wein ein Glas Wasser. Man trinkt nicht mehr zu Hause, sondern nur noch unterwegs, auch wenn das heißt, dass man einfach mehr unterwegs ist. Man trinkt unter der Woche gar nichts mehr. Man trinkt nicht mehr mit bestimmten Leuten oder ruft sie zumindest nicht mehr nach einer gewissen Uhrzeit an. Man gibt das Rauchen auf, weil dies doch das eigentliche Problem ist, und fängt wieder damit an. Man belegt einen Yogakurs, der einem für zwei Monate hilft und den man dann nicht mehr besucht. Man arbeitet zu viel, ist sich sicher, dass nun genau dies das Problem ist, und versucht, weniger zu arbeiten und pünktlich Feierabend zu machen. Man trennt sich von dem Partner, mit dem man nicht sehr glücklich war, nur um sich ein halbes Jahr später wieder in einer Beziehung zu befinden, von der man schon ahnt, dass sie sich bald genauso bedrückend anfühlen wird wie die alte. Man ist allein, glaubt, dass darin das Problem liegt, und fügt sich zögerlich und unzufrieden in das Schicksal seiner vermeintlichen Beziehungsunfähigkeit. Man isst zu viel oder zu wenig, nimmt viel zu und viel wieder ab, ohne dass es sich besser oder schlechter anfühlt. Man geht jede Woche dreimal zur Psychoanalyse, redet über seine Herkunft, über seine Gefühle der Hoffnungslosigkeit, und die Analyse hilft, wenigstens ein bisschen, aber insgeheim weiß man, dass man dieser Verbesserung nicht trauen kann, dass es da noch etwas gibt, etwas, das man sich nicht anschauen will.

All das ist ein schleichender Prozess, mit Tiefen in den schwierigen Phasen, die das Leben so hat, und Höhen, wenn es einem besser geht. Irgendwann werden die schwierigen Phasen allerdings immer länger und intensiver. Und der eigene Kopf ist ziemlich gut darin, nicht zu sehen, dass das etwas mit dem Alkohol zu tun hat. Die Rolle, die dieser im Leben spielt, hinterfragt man nur selten. Im Gegenteil: Je länger man trinkt, desto selbstverständlicher erscheint es auch, weiter zu trinken. Eines haben alle Phasen, alle Kontrollversuche gemeinsam: Man trinkt.

Auch als ich längst wieder in Berlin wohnte, meine Dachterrasse mit verschiedenen Hortensiensorten bepflanzte, ein Buch geschrieben hatte, bei einer Zeitschrift arbeitete und viel reiste, trank ich. Äußerlich hatte sich mein ganzes Leben verändert, nur der Alkohol war geblieben. Schlecht gekühltes Bier auf Ausstellungseröffnungen. Supermarktwein auf Lesungen. Moët Chandon auf Messeempfängen in Basel. Raki auf Biennalen in Istanbul. Bollinger im Park Hyatt in Peking. Tequila Shots in heruntergekommenen New Yorker Bars. Wodka Tonics beim Ausgehen an den Wochenenden in Berlin. Mehr oder weniger sorgfältig ausgesuchter Spät- oder Grauburgunder, je nach Jahreszeit, alleine zu Hause, nach der Arbeit.

Ich erinnere mich immer noch nicht gerne daran, was das für ein Leben war. An die permanente Gehetzt- und Gereiztheit, an die vielen Dramen, die stets Teil des Alltags zu sein schienen. Daran, wie viele Flüge und Züge ich verpasste oder beinahe verpasst hätte, wie oft ich mehr oder weniger verkatert meinen Tag begann. Wie oft ich die Geburtstage meiner Eltern, meiner Geschwister und meiner Freunde vergaß, wie viele Menschen ich grundlos vor den Kopf stieß, wie oft ich mir Geld von der Bank leihen musste, wie selbstverständlich ich die Hilfe von allen meinen Freunden in Anspruch nahm, wie oft ich neben wildfremden Typen in meinem Bett aufwachte. Es fällt mir schwer, mich wieder an all die Strategien zu erinnern, die ich mir zurechtlegte, um dieses Trinkerleben zu regeln: Mindestens sechs Stunden Schlaf, Aspirin vor dem Einschlafen, wenn viel zu viel getrunken, sich übergeben, weil dann weniger Alkohol im Blut. Trinkfreie Tage zur Erholung einbauen. Hochkonzentrierte Vitaminpräparate nehmen, damit die Folgen meiner langen Nächte nicht allzu sichtbar werden. Bei den meisten Leuten lügen, wenn das Gespräch aufs Trinken kommt. Bei einigen Witze darüber machen.

Wie Sie sehen, war mein Leben völlig vom Trinken bestimmt. Alles andere war zweitrangig, auch wenn ich das nie zugegeben hätte. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, ein Alkoholproblem zu haben. Wäre ich darauf angesprochen worden, hätte ich es vehement abgestritten. Dabei gab es durchaus dramatische Ereignisse in den fünfzehn Jahren, die ich getrunken habe. Ich habe eine Reihe von Filmrissen gehabt und Wochenenden, an denen ich komplett ausgeschaltet war. Ich habe mich oft peinlich benommen. Einige Nächte endeten mit Ereignissen, die ich unbedingt vergessen wollte. Doch dazwischen lagen immer wieder lange Phasen, in denen alles gut lief und in denen ich vergaß. Außerdem hatte ich stets Erklärungen parat: An jenem Abend hatte ich Drogen genommen. Jener Absturz war auf das eine oder andere Erlebnis zurückzuführen, auf eine Trennung, auf eine drastische Auseinandersetzung. Oder es war gerade einfach zu anstrengend im Büro. Und schließlich hatte ich, nach außen hin für alle klar ersichtlich, durchaus Erfolg. Ich hatte viele Freunde und kam in der Welt herum. Spätestens nach dem ersten Glas konnte ich mir immer erzählen, dass ich ein ziemlich gut funktionierendes Leben führte. Ein Leben, das sogar ein bisschen glamourös war. Und ein erstes Glas gab es immer, wenn es sein musste.

Die meisten meiner Freunde und Bekannten fanden es übertrieben, dass ich mit dem Trinken aufhörte. Selbst mein Hausarzt meinte nach einem Blick auf mich und meine Leberwerte, dass das nicht nötig sei. Man sah mir nicht unbedingt an, dass ich zu viel trank. Und an den Tagen, wo es doch offensichtlich war, schob ich es nicht nur vor mir, sondern auch vor den anderen auf den Stress. Ich habe immer viel gearbeitet, gerne am Abend und an den Wochenenden, und das Trinken war ein wesentlicher Bestandteil dieses Arbeitslebens: als von allen anerkannter Weg, sich zu entspannen, als Ausgleich für den einen oder anderen eher unbefriedigenden Arbeitstag. Und als Schleier des Vergessens über ein nachhaltiges Gefühl alltäglichen Unglücks.

Wenn ich mich heute an die Zeit des Trinkens zurückerinnere, kommt mir vor allem das wieder in den Sinn: dieses stille Unglück, diese ganz alltägliche Unterströmung der Depression, das oft nur schwer zu unterdrückende Gefühl, dass in meinem Leben grundsätzlich irgendetwas nicht stimmte. Und einfach nicht zu wissen, was das sein könnte.

Man kann viel erreichen, auch wenn man zu viel trinkt. Obwohl wir es alle besser wissen sollten, assoziieren wir Alkoholkranke immer noch mit dem klassischen Bild vom Straßentrinker oder vom Alkoholiker, der sich seit Jahrzehnten von Entzugsklinik zu Entzugsklinik, von Rückfall zu Rückfall hangelt, dem Alkoholiker also, der gerne in deutschen Talkshows sitzt. Beide machen jedoch nur einen geringen Prozentsatz der Trinkbevölkerung aus. Funktionierende Alkoholkranke gibt es überall – in Anwaltskanzleien und Redaktionen, in Lehrerzimmern und auf dem Bau, in Friseurläden, an Supermarktkassen, in Architekturbüros und im Bundestag. Sie ziehen Familien groß, sitzen beim Elternabend und im Kino neben Ihnen, machen wie Sie Wochenendausflüge, tanzen auf den Hochzeiten Ihrer Freunde. Die Wahrheit ist, dass man sogar erstaunlich viel erreichen kann, auch wenn man übermäßig trinkt. Man konstruiert sich wirksame Fassaden eines scheinbar produktiven Lebens. Fassaden, hinter denen man sich versteckt und die man wie ein Alibi vor sich herträgt. Dann beißt man die Zähne zusammen und kommt einfach irgendwie durch. Und wenn ein Anflug von Erleichterung in Sicht ist, greift man zu dem, was dem Gefühl, tatsächlich am Leben zu sein, am nächsten kommt – dem Glas.

Wenn man zu viel trinkt, ist man zudem gegen warnende Stimmen gewappnet. Man hat immer genug Probleme. Es gibt immer genug Anlässe, die das nächste Glas notwendig erscheinen lassen. Und man hat stets eine Argumentation parat, die beweist, dass man überhaupt kein Problem hat – wobei man meistens übersieht, dass man gar nicht so viel Argumentationsaufwand betreiben müsste, wenn man das Problem nicht hätte. Nicht jeder, der zu viel trinkt, ist automatisch abhängig, aber wenn er weiterhin zu viel trinkt, wird er es in jedem Fall werden. Beim einen geschieht das innerhalb von ein paar Jahren, beim anderen zieht sich dieser Prozess über Jahrzehnte hin. Alkoholismus ist wie eine Lotterie. Viele Menschen beginnen irgendwann von allein, ihr Trinken zu regulieren. Doch für viele von uns ist Alkohol ein beständiger Begleiter in unserem Leben, ein Begleiter, mit dem wir uns so lange nicht auseinandersetzen, bis wir es wirklich müssen. Manche Menschen entwickeln sich früh, manche im mittleren oder auch erst im hohen Alter zu Alkoholikern. Manche glauben, dass sie damit alt werden können. Manche bekommen psychische und emotionale Störungen und verstoßen nach und nach die Menschen aus ihrem Leben, die ihnen nahestehen. Manche erkranken an Krebs oder leiden an Leberschäden und Herz-Kreislauf-Störungen. Manche sterben daran. Manche nehmen sich irgendwann das Leben. Andere haben mehr Glück.

Wenn man noch trinkt und wenn man Angst hat, zu viel zu trinken, denkt man – vielleicht auch ohne es sich wirklich einzugestehen – viel darüber nach, wo die magische Grenze zwischen schlechter Gewohnheit und Krankheit verläuft. Doch bei welchem Glas oder zu welchem Zeitpunkt genau man diese unsichtbare Grenze überschreitet, ist so schwer zu beantworten wie die Frage, welche Erdbeere, welche Haselnuss oder welcher Pollen irgendwann eine Allergie auslöst.

Seit ich nicht mehr trinke, kenne ich viele Menschen, die ebenfalls nicht mehr trinken. Sie alle haben Geschichten, die trotz grundlegender Gemeinsamkeiten unterschiedlicher kaum sein könnten. Niemand kann wirklich sagen, wann die unsichtbare Linie überschritten ist, hinter der es kein Zurück mehr gibt, am allerwenigsten man selbst. Einige von meinen nüchtern lebenden Bekannten fingen schon im Alter von 14 Jahren an, regelmäßig zu trinken, und mussten mit Anfang zwanzig aufhören, nachdem sie mehrmals in der Psychiatrie oder im Gefängnis gelandet waren. Andere begannen erst später, tranken acht, neun Jahre lang und stellten mit Anfang dreißig, nach einem abgeschlossenen Studium und einem vielversprechenden Karrierestart fest, dass sie dabei waren, sich zu Tode zu trinken. Manche tranken jahrelang wie alle anderen Menschen und fingen erst nach traumatischen Erlebnissen – Todesfällen, Krankheiten oder Unfällen – langsam an, wie Alkoholiker zu trinken. Andere stellten früh fest, dass Alkohol etwas mit ihnen macht, über das sie keine Kontrolle hatten, und tranken sehr lange nichts, nur um in der Mitte ihres Lebens innerhalb von ein paar Jahren abhängig zu werden. Viele tranken jahrzehntelang ohne sichtbare Folgen, oft mit großem Spaß, und spürten keinen Anlass, daran etwas zu ändern, weil alle um sie herum es genauso zu tun schienen, und erkannten erst mit vierzig, fünfzig oder sechzig Jahren, dass sie in die Sackgasse der Abhängigkeit geraten waren. Eine Sackgasse, aus der sie trotz Anraten von Ärzten und Interventionen der Familie nicht mehr herauskamen. Während sie in die Abhängigkeit rutschten, war sich keiner von ihnen des Umstands bewusst, dass er oder sie dabei war, jenen Punkt zu überschreiten, ab dem es keine Möglichkeit zur Rückkehr zu einem normalen Trinken mehr geben würde.

Heute, nach ein paar Jahren der Nüchternheit, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich diesen Punkt schon damals in Park Slope erreicht hatte. Damals, als ich für gewöhnlich nur eine halbe Flasche am Abend trank. Dass ich schon zu diesem Zeitpunkt, als mein Trinken noch normal aussah, die Schwelle zur Abhängigkeit überschritten hatte. Ich erinnere mich noch gut an die dortigen Gespräche mit zwei Freunden, die nicht mehr tranken. Ich fand es ungeheuer faszinierend, dass sie diese Entscheidung getroffen hatten, dass sie zu den Treffen von Selbsthilfegruppen gingen, dass sie therapeutische Hilfe in Anspruch nahmen. Und ich verstand schon damals intuitiv, warum sie das taten. Zugleich schwor ich mir, aufzupassen und alles dafür zu tun, dass ich weiter trinken konnte. Der Gedanke, ohne Alkohol zu leben, lag völlig jenseits meiner Vorstellungskraft, genauso wie der Umstand, dass das Schicksal meiner beiden Freunde auch mir bevorstehen würde.

Die meisten Alkoholiker leben, glaube ich, sehr lange solch ein Leben, wie ich es gelebt habe. Sie sehen nicht kaputt aus und müssen auch nicht morgens trinken. Sie leben nicht auf der Straße, sie haben Freunde und einen Job. Sie sind Menschen, die früher einmal tatsächlich Spaß hatten, wenn sie tranken. Sie sind Menschen, die in klaren Momenten realisieren, dass irgendetwas Unerfindliches in ihrem Leben aus dem Ruder läuft, und die gegen diese Erkenntnis antrinken. Die meisten Alkoholiker sind Menschen, die ein Leben leben, das sie sich ohne Alkohol einfach nicht mehr vorstellen können.

VERLUSTE IM INNEREN

Eine amerikanische Bekannte von mir saß einmal betrunken in einer Talkshow, sie hatte ein, zwei Monate durchgetrunken, es war eine anstrengende Zeit gewesen, privat wie beruflich, und nun saß sie in einem Fernsehstudio und wurde plötzlich von der Angst gepackt, es könnte jemandem auffallen, dass sie nicht zurechnungsfähig war. Die Maskenbildnerin hatte komisch auf sie reagiert, ihr Sitznachbar, ein Journalist, hatte wohl auch gemerkt, dass sie nach Wodka roch. Aber sie kam durch: Sie hatte in einer glücklichen Fügung den richtigen Pegel erwischt, verlor nicht die Kontrolle, lallte nicht, redete keinen Unsinn. Danach saß der Schreck so tief, dass sie ein paar Tage lang keinen Tropfen Alkohol anrührte. Sie wollte sogar komplett aufhören, wusste, dass sie es musste. Doch nach einer Woche hatte sie ihre Meinung geändert. Sie trank weiter.

Ein anderer Bekannter hatte in einem Jahre dauernden Prozess nach und nach seine Familie verloren. Erst hatte sich seine Frau von ihm scheiden lassen, inzwischen redeten auch seine erwachsenen Kinder nicht mehr mit ihm. Er wusste, es hatte damit zu tun, dass er zu viel trank. Wenn er verkatert war, wurde er oft cholerisch. Und er wusste auch, dass er nach jeder gängigen, im Internet zu findenden Definition ein Alkoholiker war. Er wusste nur nicht, was er mit diesem Wissen anfangen sollte. Er trank zwar jeden Abend, hatte ansonsten aber einen recht wichtigen Job, verpasste nur wenige Arbeitstage und riss sich so zusammen, dass er zumindest morgens nicht trinken musste. Selbst nachdem er eines Tages betrunken die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte und gegen einen Baum gerast war, hörte er nicht mit dem Trinken auf. Er hatte sich fast jeden Knochen in seinem Körper gebrochen, aber der Umstand, dass er während seines sechs Monate langen Aufenthalts im Krankenhaus kein Glas angerührt hatte, diente ihm als Beweis dafür, dass er kein Problem mit Alkohol hatte. Er hörte erst sehr viel später auf zu trinken, ohne einen augenscheinlichen Grund und nachdem er es etliche Male vergeblich versucht hatte.

Ich frage mich oft, wann bei mir alles vorbei war. Wann genau der Zeitpunkt erreicht war, an dem es nicht mehr ging, an dem der innere Kern zerbrach. Ich frage mich das oft, weil ich mich selbst eigentlich nicht daran erinnere, jedenfalls nicht an diesen einen Moment zwischen Katastrophe und Epiphanie. Ich hatte einen solchen Moment der Rettung nicht. Rettungen kommen meiner Erfahrung nach nicht einfach so über einen, meistens muss man hart für sie arbeiten. Ich frage mich das auch deshalb oft, weil ich regelmäßig danach gefragt werde und das Gefühl habe, dass ich eine Geschichte brauche, eine schlüssige Erzählung, die jedem verständlich macht, warum ich nicht mehr trinke.

In der Öffentlichkeit gibt es die Vorstellung, dass man einen bestimmten Tiefpunkt durchgemacht haben muss, um mit dem Trinken aufhören zu können. Nach meiner Erfahrung und der vieler meiner nicht mehr trinkenden Freunde trifft das sogar zu. Nur verstehen die meisten Menschen nicht, dass es sich bei diesem Tiefpunkt in der Regel nicht um eine bestimmte Szene handelt, um einen besonders dramatischen Absturz, nach dem man es einfach nicht mehr aushält, um ein besonders peinliches Auftreten bei einem Fest, um einen Unfall oder um eine wie auch immer geartete, durch den Alkohol provozierte Tragödie. Aus der Außenperspektive ist für die meisten Menschen nur schwer nachzuvollziehen, dass sich der innere Tiefpunkt nicht bloß über Wochen, Monate und Jahre erstrecken kann, sondern dass er irgendwann einfach zu einer Realität wird, zum Leben selbst. Dass die Versuche, das eigene Leben irgendwie in den Griff zu bekommen, Teil dieser Lebensphase sind und dass die Verzweiflung, wenn sie zu einem alltäglichen Gefühl wird, sich nicht mehr wie Verzweiflung anfühlt, sondern lediglich wie ein Hintergrundrauschen. Wie das Hintergrundrauschen eines verfehlten Lebens, das wie eine einzige große Ausnahmesituation wirkt und eigentlich nur mit einem Glas Wein in der Hand zu ertragen ist. Verluste im Inneren lassen sich nur schwer auflisten, weil man selbst derjenige ist, der die Liste führen müsste. Weil man selbst derjenige ist, der sich verliert.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: