9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der allererste Thriller über eine der gewaltigsten Bedrohungen unserer Zeit: Mikroplastik. Politisch hochbrisant. Medizinisch unberechenbar. Ökologisch katastrophal. Während ein Schiffsunglück eine gewaltige Umweltkatastrophe auslöst und Nachrichten über die Auswirkungen der Plastikkrise die Welt in Atem halten, kämpft in der Hamburger Uniklinik ein Kind ums Überleben. Die kleine Zoe kann das Mikroplastik in ihrem Blut nicht abbauen, in ihrer Leber wächst ein bösartiges Karzinom. Sie wird am Plastik sterben. Zoes Tante Melissa ist Journalistin, aktuell steckt sie tief in ihren Recherchen zur Firma Cyaclean, die das globale Plastikproblem mit einer bahnbrechenden Innovation lösen will – ihr Ansatz ist beeindruckend. Und Melissa knüpft Kontakte, die ihr Hoffnung machen: Vielleicht gibt es eine einzige letzte Möglichkeit, ihre Nichte zu retten. Doch dann verschwindet Zoe. Während am Mittelmeer Strände von tonnenweise bunten Plastikteilchen überspült werden und der BND düsteren Machenschaften internationalen Ausmaßes auf der Spur ist, muss Melissa alles aufs Spiel setzen, um das Kind zu finden. Denn Zoes Zeit läuft ab ... Packende Spannung von einem unserer größten Thrillerautoren. Dieses Buch wird Sie nicht mehr loslassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 756

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

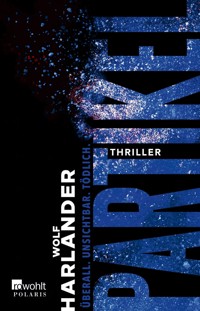

Wolf Harlander

Partikel

Überall. Unsichtbar. Tödlich.

Thriller

Über dieses Buch

Plastik ist ewig. Du hast es in dir. Und du ahnst nicht, wie gefährlich es wird …

Ein Schiffsunglück, das eine gewaltige Umweltkatastrophe auslöst.

Eine junge Journalistin, die eine erschütternde Wahrheit aufdeckt.

Zwei BND-Agenten, die dem Plastik folgen und ein Netz der Zerstörung finden.

Ein modernes Start-up, das die rettende Lösung verspricht.

Und ein Vater, der um das Leben seiner Tochter kämpft, die an Mikroplastik stirbt …

Packend und aufrüttelnd. Der neue Thriller von Wolf Harlander über eine der gewaltigsten Bedrohungen unserer Zeit: Plastik.

Vita

Wolf Harlander, geboren 1958 in Nürnberg, studierte Journalistik, Politik und Volkswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nach einem Volontariat bei einer Tageszeitung und der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule arbeitete er für Tageszeitungen, Radio, Fernsehen und als Redakteur der Wirtschaftsmagazine Capital und Wirtschaftswoche. Für seinen Thriller «42 Grad» wurde Harlander ausgezeichnet mit dem Stuttgarter Krimipreis und der MIMI 2021, dem Publikumspreis des Deutschen Buchhandels – seitdem steht er für packende Thriller zu großen ökologischen und gesellschaftlichen Themen. Er lebt als Autor in München.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2024

Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Copyright © 2024 by Wolf Harlander

Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München

Coverabbildung Shutterstock

ISBN 978-3-644-01588-3

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Prolog

Niemand kann sie aufhalten – kein Gefängnis, keine Waffe, keine Armee. Längst sind sie unter uns, haben jeden Winkel unserer Erde besetzt. Winzig klein und unscheinbar. Und dennoch überall präsent.

Eine Bedrohung, der niemand entkommen kann. Die unsere Existenz gefährdet. Die unseren Lebensraum erstickt. Die längst in unseren Adern fließt.

Diese Bedrohung haben die Menschen selbst heraufbeschworen, als sie Rohöl tief aus dem Innern der Erde holten. Findige Alchemisten haben den Stoff in Raffinerien gezähmt, neue Moleküle geschaffen und sie geformt zu einer fremdartigen Substanz.

Ein Triumph der Wissenschaft, ein Symbol des Fortschritts. Ein Sieg der Moderne. Zeugnis der menschlichen Erfindungskraft. Die Schöpfer feierten ihre Entdeckung voller Euphorie und gaben ihr einen Namen: Kunststoff.

Eine neue Ära war geboren. Das Plastikzeitalter.

Plötzlich war alles möglich, der neue Stoff konnte alles sein, alles werden. Getrieben vom unstillbaren Hunger nach immer neuen Produkten, eroberte das Material schnell den Alltag der Menschen. Es ist billig, scheinbar endlos verfügbar, die ideale Grundlage für Abertausende Waren. Ein Wegwerfartikel, der unablässig neu produziert wird.

Ein Stoff der Millionen Möglichkeiten.

Ein Segen für die Zivilisation.

Oder?

Ein Detail hat niemand bedacht. Es ist in der Euphorie einfach untergegangen. Eine kleine Tatsache, nicht ganz leicht zu verstehen, weil sie in den chemischen Zusammensetzungen des neuen Wunderstoffs begründet liegt, und doch monumental wichtig:

Plastik.

Ist.

Ewig.

Niemand hat sich mit der unnachgiebigen Widerstandsfähigkeit des Kunststoffs beschäftigt, nicht mit seiner fatalen Eigenschaft, sich aufzulösen in immer kleinere Teile, winzige Partikel, mikroskopische Splitter eines fehlgeleiteten Traums.

Die Partikel machen sich auf den Weg, die Welt zu vergiften. Über den Boden. Über das Wasser. Über die Luft. Sie infiltrieren die Ozeane, durchdringen die Adern der Natur, wandern von einem Organismus zum nächsten, spannen ein Netz über unseren Planeten.

Jahrzehnte, Jahrhunderte mögen vergehen, doch die Teilchen halten das aus. Sie brechen nicht zusammen, lösen sich nicht auf. Stattdessen werden sie zum Boten einer Krise, die allmählich ihre Macht entfaltet.

Still und unaufhaltsam breitet sich die Gefahr aus. Niemand nimmt die Bedrohung wahr. Doch die Partikel haben sich ihren Weg zu uns zurück längst gebahnt.

Das stille Gift, geschaffen von Menschen, erreicht nun die Menschen. Der Kreislauf schließt sich. Aber anders als geplant.

Es ist überall. Und es hat Zeit.

Langsam entfaltet es seine unheilvolle Wirkung.

Und niemand ist auf diese Katastrophe vorbereitet.

Kapitel 1

Sylt

Die Autos stauten sich vor dem Parkplatz, die Gäste drängten zum Eingang des Restaurants, wo jeder vom Hochzeitspaar mit Handschlag begrüßt wurde. Es war warm, die Sonne stand hoch am Himmel, und das schicke Lokal lag in den Dünen, hinter denen die Wellen ruhig an den weißen Strand rollten. Die Braut trug ein ärmelloses Seidenkleid mit Spaghettiträgern und Spitze, das bis zu ihren Fußknöcheln reichte und ihre schlanke Figur betonte. Der Bräutigam hatte einen cremefarbenen dreiteiligen Anzug gewählt, der geschickt seinen Bauchansatz verdeckte. Neben den beiden stapelten sich die Geschenke der Besucher auf einem Tisch.

Saskia sah an den Gästen vorbei, die noch vor ihr und Moritz warteten, und lächelte der Braut zu.

«Die Location ist echt der Wahnsinn», flüsterte sie Moritz ins Ohr.

«Er hätte mehr abnehmen können – für diesen besonderen Termin», antwortete er.

Saskia schüttelte dem Bräutigam die Hand und umarmte die Braut. «Du siehst bezaubernd aus. Alles Gute für eure Zukunft.»

Sie waren Kolleginnen, beide arbeiteten gemeinsam in einer Werbeagentur in Hamburg.

Drinnen war der Tisch geschmückt mit Blumenbouquets und silbernen Kerzenleuchtern, kunstvoll gefalteten Stoffservietten, Tischläufern mit Pailletten. Das Farbkonzept war hellblau-weiß, überall waren Kunststoffherzen und kleine Deko-Diamanten aus Plastik verteilt.

«Schade, dass die nicht echt sind.» Moritz nahm einen Diamanten in die Hand und wollte ihn gerade einstecken, als Saskia ihn am Arm fasste.

«Untersteh dich!»

Laut ihren Platzkärtchen waren sie an einem Nebentisch des Brauttisches platziert. Allmählich füllte sich der Raum. Gläsergeklirr und Lachen, man unterhielt sich mit den Tischnachbarn, die Gäste studierten die Menükarten.

«Getrüffelte Kartoffelschaumsuppe zum Start, danach Gemüseterrine mit Balsamicoessig», las Moritz vor. «Klingt schon mal nicht schlecht. Und als Hauptgang pochierte Seeteufel-Medaillons auf Pastinakencreme und Karotten-Julienne. Zum Abschluss: Dessertvariationen.»

«Denk dran, später gibt’s noch Hochzeitskuchen.»

Moritz klopfte sich auf den Magen und grinste. «Dadrin ist genug Platz.»

Neugierig beobachtete Saskia die Gäste, die nun ihre Plätze eingenommen hatten. Sie erkannte zwei Freundinnen der Braut, ein paar ältere Herrschaften machte sie als Verwandte aus. Zwei Kolleginnen aus der Agentur hatten abgesagt, aber sie war zuversichtlich, dass sie mit einigen der Gäste im Laufe des Abends sicher ins Gespräch kommen würde. Sie war in den letzten Jahren auf mehreren Hochzeiten gewesen, die ihr alle in Erinnerung geblieben waren, auf gute oder schlechte Weise. Was solche Festlichkeiten anging, blieben die Geschmäcker wohl unterschiedlich, aber zwischen leckerem Essen und Drinks ergab sich fast immer die ein oder andere neue Bekanntschaft.

Die Kellner schenkten Wein und Wasser ein, und nachdem Braut und Bräutigam ein paar Begrüßungsworte gesprochen hatten, ging es schon los mit dem ersten Gang, Kartoffelschaumsuppe mit Trüffel.

Saskia probierte gleich. «Lecker – aber Trüffel schmecke ich nicht heraus. Das werden wohl die schwarzen Punkte sein.» Sie deutete mit dem Löffel auf die Oberfläche.

Moritz schloss genüsslich die Augen. «Trüffel oder nicht, das ist richtig gut.»

Für eine Weile war jeder im Saal mit dem Essen beschäftigt, angeregte Gespräche summten über dem Klappern von Geschirr und Besteck. Die Suppe schien bei allen sehr gut anzukommen. Saskia beobachtete schmunzelnd, wie Moritz mit dem letzten Löffel im Mund zusammenzuckte, als jemand mit der Gabel gegen ein Weinglas klopfte. Alle drehten die Köpfe in Richtung des Brauttisches. Jetzt begannen die Ansprachen.

«Hoffentlich dauert es nicht zu lange, ich hab Hunger», raunte Moritz ihr zu.

Der über siebzigjährige Brautvater war aufgestanden und hatte einen Zettel herausgeholt. Er räusperte sich und sagte einige nette Sätze über den Bräutigam, gefolgt von einem zehnminütigen Loblied auf die Braut und ihre guten Eigenschaften, die sie schon seit ihrer Kindheit habe. Saskia warf Moritz einen verstohlenen Blick zu, der unauffällig mit den Augen rollte. Endlich kam der Vater zum Schluss. «Darauf heben wir das Glas.»

Saskia griff nach ihrem Wein. Wenn das so weiterging, würde es eine lange Veranstaltung werden.

Nach zwei Stunden weiterer endloser Ansprachen, nur durch das Servieren von Hauptgang und Nachtisch unterbrochen, kündigte der Brautvater eine Pause an. Saskia meinte, kollektive Erleichterung im Saal spüren zu können.

«Gott sei Dank geht’s an die frische Luft.» Moritz stöhnte und lehnte sich zurück. «Ich kann jetzt schon nicht mehr, eine weitere Rede, und ich breche zusammen.»

«Und erst die Spiele …» Sie erschauderte. Der Höhepunkt war gewesen, als die Braut den Bräutigam am Geruch seiner Füße erkennen musste.

Alle strömten nach draußen. Einige Gäste spazierten am Strand entlang, der nur wenige Meter vom Restaurant entfernt war, andere gönnten sich eine Zigarettenpause im Garten. Saskia und Moritz gingen ein Stück und ließen sich auf eine Bank in den Dünen sinken. Es war ein lauer Sommerabend, nur untermalt vom Geschrei der Möwen und der leisen Musik, die vom Restaurant herüberschallte.

«Wenn wir mal heiraten, möchte ich vorher das Versprechen aller Gäste, dass keine peinlichen Spiele gemacht werden», sagte Saskia.

«Und ich würde die Redezeit deines Vaters auf fünf Minuten beschränken.» Moritz runzelte die Stirn. «Vielleicht kann ich ihm vorher vermitteln, dass es niemanden interessiert, was du als Kind für Hobbys hattest.»

Saskia lachte. «Immerhin ist es wunderschön hier, findest du nicht? So direkt am Strand, frische Seeluft weht, die Sonne scheint …» Sie lehnte ihren Kopf an Moritz’ Schulter, und er legte den Arm um sie.

«Und das Essen», sagte er und strich sich über den Bauch. «Gut, dass solche Tage nicht allzu oft sind, sonst sehe ich bald aus wie der Bräutigam.»

Eine Stunde später rief eine Glocke sie wieder herein. Die Gäste gruppierten sich um einen Tisch, auf dem eine dreistöckige Hochzeitstorte, verziert mit Marzipanrosen, aufgebaut war. Unter Applaus schnitt das Brautpaar die Torte an und verteilte die ersten Stücke. Saskia nahm zwei Teller entgegen und stellte sie auf ihren Plätzen ab.

«Endlich wieder was Süßes.» Moritz grinste, machte sich über seine Torte her, trank hastig einen Schluck Bier dazu.

«Nicht so gierig.» Saskia schob sich einen Bissen in den Mund, es schmeckte wunderbar nach Schokolade und Vanillecreme. Das Marzipan schmolz auf der Zunge, die Torte war wirklich ein Meisterwerk.

Moritz wollte schon aufstehen, um sich ein weiteres Stück zu holen, da hörten sie von einem Ecktisch ein gurgelndes Geräusch. Die Gespräche erstarben, einige Gäste wandten sich erschrocken um. Saskia hatte es schon entdeckt: Ein etwa elfjähriges Mädchen würgte an ihrem Kuchen. Sie presste verzweifelt die Hand auf den Mund, doch es half nichts: Ihr Körper verkrampfte sich, und sie konnte sich gerade noch rechtzeitig vom Tisch wegdrehen, bevor sie sich übergab.

Der Mann neben ihr sprang auf. «Sauerei!» Er versuchte, sich notdürftig den Anzug zu säubern.

«Armes Ding, sie hat zu viel gegessen», sagte eine Frau.

Eine andere Dame im hellgrünen Kleid, wahrscheinlich die Mutter, brachte das Mädchen nach draußen, das nicht aufhören konnte zu würgen. Die Tür fiel hinter den beiden ins Schloss, und eine Zeitlang herrschte Stille.

Der Brautvater erhob sich schwankend von seinem Platz. Alle Augen richteten sich nun auf ihn.

«Nicht schon wieder eine Ansprache», flüsterte Moritz.

Doch der Mann stützte sich am Tisch ab, atmete schwer. Sein Gesicht war bleich geworden. Er blickte in die Runde, die Augen weit aufgerissen. Sein Mund öffnete sich. Doch er sagte nichts, sondern schnappte nur nach Luft. Dann kippte er vornüber und fiel zuerst auf die Tischkante und dann auf den Boden. Regungslos blieb er liegen.

Sofort sprang der Bräutigam auf und lief zu dem Bewusstlosen.

«Ein Arzt! Holt einen Arzt!» Weitere Personen beugten sich über den Mann.

«Vielleicht ein allergischer Schock», überlegte Saskia.

«Vermutlich hat jemand … das Essen vergiftet, weil er die … die Hochzeit verderben wollte.» Es sollte wohl ein Witz sein, aber Moritz’ Stimme klang seltsam abgehackt.

«Was ist mit dir?» Erschrocken sah Saskia in das verzerrte Gesicht ihres Freundes.

«Mein Bauch … Ich … Ich …»

Dann sank er vor ihren Augen zu Boden.

Nachrichtensendung Radio NDR 2

NDR 2 – Newsflash:

Ein dramatisches Ende nahm gestern eine Hochzeitsfeier auf Sylt: Neun Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie wiesen Vergiftungserscheinungen auf. Ein Mann starb, zwei Personen schweben noch in Lebensgefahr.

Die Ursache ist derzeit ungeklärt. War verdorbenes Essen schuld? Der Betreiber des Restaurants weist jede Verantwortung von sich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kapitel 2

Marseille, Frankreich

Kapitän William Johnson ließ sich seine Nervosität nicht anmerken. Michael Naumann, der Erste Offizier, beobachtete ihn aus dem Augenwinkel, bevor er den Blick wieder aufs Wasser richtete. Der Pier tauchte in der Regenwand auf, zehn Meter entfernt. Die Scheinwerfer am Ufer waren gelbe Punkte, die sich zu bewegen schienen – doch es war nur das Schwanken des Frachters im aufgewühlten Wasser.

«Drei Grad Steuerbord, Maschinen stopp.» Unverwandt fixierte Johnson die Hafenanlagen unter ihnen. «Noch sieben Meter, noch sechs, fünf, vier …» Die monotone Stimme des Kapitäns auf der Kommandobrücke wurde vom Prasseln der Regentropfen auf der Frontscheibe übertönt.

Ein Signalhorn war zu hören.

«Die Mannschaft soll sich bereithalten», rief er Naumann zu.

Es tat einen Schlag, als der Schiffsrumpf der Indian Rosebud den Quai berührte.

Kurz danach lag der Frachter still.

«Na, wer sagt’s denn, nichts passiert, die gute alte Rosebud hat’s noch drauf.» William Johnson wandte sich an seinen Ersten Offizier. «Die Männer sollen sofort beginnen, die Ladung zu löschen.»

«Sir, wollen wir das nicht auf morgen verschieben?» Naumann deutete hinaus in den Regen. «Morgen früh wäre früh genug. Der Wetterbericht sagt Sturm voraus, und die Männer haben von Mumbai bis hierher ohne Pause gearbeitet. Die freuen sich schon auf den Landgang. Und ich auch.»

Er hatte vorgehabt, sein Stammlokal in Marseille zu besuchen, er hatte sich schon einen Platz reservieren lassen. Endlich wieder richtiges Essen genießen nach dem wochenlangen Kantinenfutter auf dem Schiff.

Doch der Kapitän schüttelte entschieden den Kopf. «Die Leute werden fürs Arbeiten bezahlt und nicht fürs Feiern. Wir haben Eisenschrott geladen – und Orangen, die wollen unsere Abnehmer frisch. Wir müssen bald wieder aufbrechen. Also macht den Frachtraum leer.»

«Aber … wir haben doch hier zwei Tage Liegezeit gebucht, bevor es weiter nach Bremerhaven geht. Da könnten wir …»

«Die Pläne haben sich kurzfristig geändert», unterbrach ihn Johnson. «Der Landgang ist gestrichen.»

«Warum das?» Naumann merkte, wie er ärgerlich wurde.

«Ein kurzfristiger Auftrag.»

«Davon weiß ich nichts.»

«Kam vorhin von der Reederei rein.»

«Diese Typen in der Zentrale haben doch keine Ahnung, wie es an Bord zugeht!» Naumann war lauter geworden. «Die Männer brauchen mal eine Pause, die können bald nicht mehr. Und wir sind auf die Besatzung angewiesen.»

Johnson war ein kleiner, drahtiger Mann mit einem strengen Zug um den Mund, der sich jetzt deutlich abzeichnete. Er räusperte sich und machte einen Schritt auf Naumann zu.

«Es gibt eine Sonderprämie für diesen Auftrag», sagte er leise. «Wenn die Mannschaft das hört, ist der Unmut schnell verflogen. Geld als Motivation zieht bei denen immer. Oder warum glauben Sie, Michael, haben die Männer auf der Rosebud angeheuert? Wegen der schönen Aussicht auf unserem Rostkahn etwa?» Er lachte trocken. «Nein, nein, wir sind hier nicht auf einem Kreuzfahrtschiff, hier geht’s nur ums Geldverdienen. Und, im Vertrauen gesagt: Auch uns winkt eine fette Prämie.»

Naumann zögerte. «Was für eine Ladung sollen wir denn transportieren? Und wohin?»

«Ziel ist Nigeria.»

«Nigeria? Das ist genau entgegengesetzt zu Bremerhaven!» Er musste sich beherrschen, ruhig zu bleiben. Er hatte sich darauf eingestellt, bald wieder zu Hause in Deutschland zu sein nach den vielen Wochen auf See. Diese Planänderung passte ihm gar nicht. «Was ist denn so verdammt wichtig, dass wir so ein Theater veranstalten sollen?»

«Die Fracht ist geheim.»

«Geheim?» Das wurde immer besser. «Es muss doch was in den Frachtdokumenten stehen, schon allein wegen der Behörden!»

«Nun …» Der Kapitän musterte die Regentropfen, die sich am Fensterglas zu Rinnsalen vereinigten und sich einen Weg nach unten bahnten. «Offiziell sind in den Papieren gebrauchte Textilien als Fracht aufgelistet – verpackt in Säcken. Die sollen in Afrika wiederverwendet werden.»

«Aber in Wirklichkeit?»

«Mehr braucht uns nicht zu interessieren. Michael, Sie wissen doch, wir transportieren nicht zum ersten Mal … wie soll ich sagen, besondere Güter. Es hat alles seine Ordnung. Auftraggeber ist ein internationales Logistikunternehmen. Der einzige Haken bei der Sache ist: Wir müssen noch heute Nacht auslaufen, so will es der Auftraggeber.»

«Nie im Leben!» Naumann hob bestürzt die Arme. «Für heute Nacht und morgen sind Unwetter gemeldet. Wir sollten froh sein, dass wir es hierhergeschafft haben. Jetzt auszulaufen wäre Wahnsinn!» Er schüttelte den Kopf. «Wir müssen den Auftrag ablehnen, das muss Ihnen doch klar sein!»

Eine Zeitlang sagte niemand etwas. Er spürte die Anspannung Johnsons, der jetzt wieder aus dem Fenster starrte, als würden dort draußen Antworten zu finden sein.

«Das können wir uns nicht leisten.» Der Kapitän drehte sich zu ihm. «Unser Schiff hat schon jede Menge Stürme ausgehalten, da mach ich mir keine Sorgen. Und jetzt bringen Sie bitte die Mannschaft auf Trab.» Er nickte seinem Ersten Offizier abschließend zu. «Für Sie wird es sich auf jeden Fall lohnen, Michael, das verspreche ich.»

Naumann griff nach seiner Regenjacke und stürmte wortlos nach draußen. Noch nie war so verantwortungslos über seinen Kopf hinweg entschieden worden. Johnson setzte das Leben der Besatzung aufs Spiel und zog ihn mit rein. Sollte er einfach von Bord gehen und nicht mehr wiederkommen? Nein, er wusste, dann würde er eine Menge Geld verlieren. Und die Extraprämie konnte er gut gebrauchen. Er biss die Zähne zusammen.

Das Unwetter hatte an Kraft zugenommen, der Wind drückte den Rumpf des Schiffes unerbittlich gegen den Pier. Es gab hässliche Geräusche, als die Bordwand knirschend gegen den Beton rieb.

Sie hatten an einer abgelegenen Stelle des Quais angelegt. Soweit erkennbar, war dieser Bereich des Hafens leer, bis auf ein paar Lkw mit Containern, die in einiger Entfernung parkten. Menschen waren nicht zu sehen.

Naumann befahl den Männern, die Ankertaue fester anzuziehen, berichtete ihnen von der Planänderung und trieb sie zur Eile an. Die Matrosen fluchten – aber sie gehorchten.

Offenbar hatte der Kapitän einen Funkspruch abgesetzt, denn die Scheinwerfer der Lkw leuchteten nun auf, sie fuhren nacheinander vor.

Die Männer machten sich an die Arbeit. Nach drei Stunden war der Frachtraum geleert, Eisenschrott und Orangen waren verladen.

Der Regen war heftiger geworden, die Sicht nun auf wenige Meter begrenzt. Naumann sah durch die Scheiben der Schiffsbrücke und fragte sich, wann die geheimnisvolle Ladung geliefert werden würde. Er hatte sich vorgenommen, der Sache auf den Grund zu gehen.

Die Zeit verging langsam, nichts passierte. Die Besatzung hatte sich auf ihre Posten zurückgezogen, es war immer noch stockdunkel. Der Regen hörte nicht auf. Naumann wollte sich schon bei Johnson erkundigen, wann die neue Fracht endlich käme, da sah er die Lichter. Eine Kolonne Lastwagen tauchte in der Dunkelheit auf, kam langsam näher und hielt vor der Indian Rosebud.

Es ging los.

Naumann gab dem Vorarbeiter per Funk ein Zeichen. Der Arm des Schiffskrans schwenkte in Position.

Aus dem ersten Lkw sprangen Männer heraus und schlugen die Planen auf der Ladefläche zurück. Sie luden dunkle Säcke auf Paletten um, die bald darauf im Inneren des riesigen Frachters verschwanden.

Naumann holte ein Fernglas, um alles besser beobachten zu können, aber bei diesem Regen war es hoffnungslos. Er würde selbst nachsehen.

Wie selbstverständlich mischte er sich unter die Besatzungsmitglieder, nahm die Gangway und trat auf den Pier. Es fühlte sich gut an, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren.

Er näherte sich einem der Lkw, wartete einen günstigen Moment ab und duckte sich hinter eine Palette von Säcken. Sie waren aus dicker schwarzer Plastikfolie, der Inhalt fühlte sich weich an. Er sah um die Ecke, von hier aus hatte er das Geschehen gut im Blick.

Die Schiffsscheinwerfer tauchten den Quai in ein fahles Licht, die Gesichter der Lkw-Fahrer, alle dunkel gekleidet, waren im Regen kaum zu erkennen. Die Männer arbeiteten routiniert, schnell war ein Lastwagen entladen und verschwand in der Nacht, um Platz für den nächsten zu machen. Da waren Profis am Werk. Bei früheren Sonderaufträgen hatten sie es immer mit Hilfskräften zu tun gehabt, die sich ein paar Dollar dazuverdienen wollten. Hier war es anders.

Naumann wartete, bis die Lastwagenfahrer abgelenkt waren, und lief zu einem der hinteren Fahrzeuge in der Warteschlange, dessen Motor und Lichter ausgeschaltet waren. Sein Herz klopfte. Immer wieder sah er sich um, ob ihn jemand entdeckt hatte. Doch die Fahrer standen abseits und unterhielten sich.

Seltsamerweise hatten die Planen der Lastwagen keinen Werbeaufdruck, wie es sonst bei Speditionen üblich war. Das war ungewöhnlich.

Er schlich sich von hinten an eines der Fahrzeuge heran und versuchte die Plane hochzuheben, aber sie war fest verzurrt. Schnell ging er zum nächsten Fahrzeug.

Dasselbe Ergebnis.

Beim dritten Lkw saß ein Mann hinter dem Steuer und rauchte. Naumann tat so, als vertrete er sich nur die Beine, und näherte sich der Fahrertür. Er wollte den Fahrer gerade ansprechen, als er etwas in seinem Rücken spürte.

«Langsam umdrehen!» Die Stimme klang befehlsgewohnt.

Nervös gehorchte er. Vor ihm standen zwei Männer mittleren Alters, Maschinenpistolen im Anschlag.

«Was machen Sie hier? Wollen Sie herumschnüffeln?» Der Unbekannte sprach Französisch mit ausländischem Akzent.

Naumanns Gedanken rasten. Er war zu weit vom Schiff entfernt, und seine Leute waren mit der Fracht auf den vorderen Lastwagen beschäftigt, niemand sah in seine Richtung. Was sollte er tun? Die Männer sahen aus, als verstünden sie keinen Spaß. Als würden sie, ohne zu zögern, schießen.

«Ich … Ich bin der Erste Offizier der Indian Rosebud. Ich verantworte den Ladevorgang.»

«Tun Sie das, ja?» Der Mann verzog keine Miene. «Hey! Du!», brüllte er und winkte ein Besatzungsmitglied herbei. Er zeigte auf Naumann. «Kennst du den?»

Der Matrose nickte. «Das ist mein Vorgesetzter», antwortete er in gebrochenem Französisch.

Der Unbekannte wandte sich wieder an Naumann. «Warum sind Sie dann nicht an Bord auf Ihrem Posten?» Er wartete keine Antwort ab, sondern deutete mit seiner Waffe in Richtung Gangway. «Verschwinden Sie!»

Mit weichen Knien ging Naumann zurück zum Schiff. Das war knapp gewesen. Auf keinen Fall wollte er mit diesen Leuten Ärger haben.

Was auch immer sie hier verschifften, es würde sie in Schwierigkeiten bringen, das spürte er. Mit jeder Minute verfluchte er diesen Auftrag mehr und hoffte, das alles bald hinter sich lassen zu können.

Funkverkehr der marokkanischen Küstenwache mit der Zentrale in Casa Nicolasa

Achtung, vermutlich Notfall! Ein Frachtschiff ist vor wenigen Minuten vom Radar verschwunden. Letzte Position war sieben Seemeilen nordöstlich von Tanger. Was sollen wir tun?

Zentrale: Ein technisches Versagen der Anlage ist ausgeschlossen?

Alle Systeme funktionieren trotz des Sturms einwandfrei. Sollen wir Rettungsmaßnahmen einleiten?

Zentrale: Negativ. Bei diesem Unwetter können die Flugzeuge nicht starten. Und für unsere Patrouillenboote ist das Auslaufen ebenfalls zu gefährlich. Der Befehl lautet: Abwarten, bis sich das Wetter gebessert hat. Verstanden?

Verstanden. Ende.

Kapitel 3

Hamburg

Aus dem Nebenzimmer tönte lautes Stöhnen. Melissa versuchte nicht hinzuhören, aber die Wände der Dreizimmerwohnung ließen jedes Geräusch durch. Sie saß allein am Küchentisch, rührte in ihrem Kaffee, vor sich den Laptop, auf dem sie ihre E-Mails durchsah. Dutzendweise Werbe-Spam, eine Nachricht von ihrem Bruder Tobias, zwei neue Aufträge der Redaktion.

Das Stöhnen wurde lauter. Melissa sah auf die Uhr, es war bereits halb elf vormittags. Für einen Moment überlegte sie, an die Tür zu klopfen und an ihre Absprache zu erinnern, aber sie wollte nicht als Spießerin dastehen, die anderen den Spaß nicht gönnte. Oder war sie in Wirklichkeit neidisch auf Victorias Liebesleben? Manchmal wusste sie es selbst nicht.

Ein Schrei, dann ein zweiter – dann Stille.

Na endlich. Melissa goss sich neuen Kaffee ein und wartete. Nach zehn Minuten erschien eine etwa fünfundzwanzigjährige Frau in der Tür. Nackt. Die Haare waren zerzaust, um den Hals trug sie ein geflochtenes Lederband mit einer Glasperle.

«Hi! Wo ist das Bad?»

«Guten Morgen.» Melissa machte sich nicht die Mühe, nach ihrem Namen zu fragen, sie wusste, sie würde die Frau nie mehr wiedersehen. «Am Ende des Gangs links.»

Kaum war sie verschwunden, tauchte Victoria in der Küchentür auf. Sie trug einen Slip und ein T-Shirt, das ihre zierliche Figur betonte. Ihr braunes Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden.

«Ich rieche frischen Kaffee.» Sie goss sich einen Becher ein.

«Und deine Freundin?» Melissa hob die Brauen.

«Ach, das ist eine Bekannte – hab ich gestern Abend im Café kennengelernt. Sie muss gleich weg.»

«Ah. War ja ganz schön … geräuschintensiv.»

«Höre ich da Neid raus?» Victoria setzte sich zu Melissa und grinste. «Wann war denn das letzte Mal, dass du …? Ich kann mich kaum noch an deinen Typen erinnern.» Sie nahm einen Schluck.

«Wir müssen uns auch nicht an ihn erinnern.» Melissa seufzte. «Vergiss ihn am besten. Ich will seinen Namen nicht mehr aussprechen.»

Sie waren ein Jahr zusammen gewesen, bis sie die Streitereien nicht mehr ertrug und vor zwei Monaten Schluss gemacht hatte. Seitdem war sie solo – ein Zustand, mit dem sie anfangs schwer klargekommen war, an den sie sich aber mittlerweile gewöhnt hatte.

Victoria beugte sich über den Tisch und drückte kurz ihre Hand. «Hey, sorry. Hab nicht drüber nachgedacht. Kopf hoch, hm?»

Die Unbekannte kam frisch geduscht und immer noch nackt aus dem Bad und verschwand wortlos in Victorias Zimmer. Nach kurzer Zeit erschien sie wieder – fertig angezogen.

Victoria brachte sie zur Tür. Sie gab ihr einen Kuss. «Bis bald.»

Melissa bewunderte, wie schnell ihre Freundin Kontakte zu fremden Menschen knüpfen und sie für sich einnehmen konnte. Victoria war das Zentrum jeder Party, die meisten Leute mochten sie auf Anhieb. Andererseits war sie notorisch unzuverlässig, was Melissa immer wieder in den Wahnsinn trieb.

«So, jetzt brauch ich wirklich noch einen Kaffee.» Victoria kam zurück in die Küche, füllte ihren Becher auf und setzte sich wieder an den Tisch. «Was liegt an?»

«Wir hatten doch ausgemacht, heute früh zusammen einkaufen zu gehen», sagte Melissa vorwurfsvoll. «Unser Kühlschrank ist leer. Ich bin seit einer Stunde startbereit.»

Weil sie beide knapp bei Kasse waren, allein die Miete fraß das meiste ihres gemeinsamen Budgets auf, wollten sie wenigstens bei den Lebensmitteln sparen.

«Wie du gesehen hast, ist mir kurzfristig etwas dazwischengekommen.» Ihre Mitbewohnerin nahm einen Schluck und grinste.

«Ich hab’s gehört.» Melissa verdrehte die Augen. «Ich warte hier die ganze Zeit …»

«Jetzt mach dich mal locker.» Victoria war von ihrem Vorwurf offensichtlich unbeeindruckt.

«Und unser Geschirr stapelt sich in der Spüle. Du bist mit dem Abwasch dran.»

«Keine Hektik – ich räum schon noch auf. Wir erwarten doch heute keinen Besuch mehr, oder?»

«Kommt darauf an, ob du wieder jemanden anschleppst.»

«Oder du?» Sie hob herausfordernd eine Braue.

«Sei nicht komisch.» Melissa verzog das Gesicht. Der Ärger auf ihre Freundin hielt nie lange an. Sie konnte ihr einfach nicht böse sein.

«Musst du nicht schon längst bei der Arbeit sein?» Victoria gähnte.

«Stimmt. Wir haben heute Redaktionskonferenz. Aber ich wollte warten, bis du …»

«Mach dir keinen Kopf. Hau einfach ab. Das mit dem Einkauf bekomme ich schon allein hin. Ich kümmere mich um alles.»

Melissa seufzte. «Gerade das befürchte ich.»

Der Konferenzraum war nur zu zwei Dritteln gefüllt. Einige schwänzten den Termin, andere ließen sich per Videokonferenz zuschalten, obwohl Redaktionsleiter Nolan Adams ausdrücklich gewünscht hatte, dass alle anwesend sind.

Nolan betrat als Letzter den Raum, stellte sein Tablet auf den Konferenztisch und koppelte es mit dem Monitor an der Wand, bevor er seinen Platz am Kopf des Tisches einnahm.

«Was ist mit euch?» Er sprach die drei Teilnehmer an, die auf seinem Bildschirm und jetzt auch auf dem großen Screen zu sehen waren. Der Unmut war aus seiner Stimme herauszuhören.

«Sorry, Nolan, ich bin grad an einer großen Geschichte dran, muss gleich weiter auf einen Termin», antwortete einer der Kollegen. «Da lohnt es nicht, wenn ich extra vorbeikomme.»

Auch die beiden anderen brachten Entschuldigungen vor. Melissa hatte den Eindruck, es waren Ausreden.

Normalerweise kontrollierte in der Onlineredaktion von Daily Flashlight niemand das Kommen und Gehen, Hauptsache, man erledigte seinen Job und lieferte gute Beiträge ab. Alle zwei Wochen jedoch plante Nolan die größeren Geschichten für die Website und versammelte zu diesem Zweck seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für eine Kreativrunde, wie er es nannte. Und da war persönliches Erscheinen Pflicht.

«Na gut, dann legen wir los.» Der Redaktionsleiter öffnete eine Datei auf seinem Tablet. Auf dem Monitor an der Wand erschienen Grafiken. «Lasst uns gleich zur Sache kommen. Das ist unsere Statistik vom vergangenen Monat. Hier seht ihr die verschiedenen Ressorts, hier die Entwicklung der Klickzahlen im Vergleich zu den Vormonaten.» Nolan sah in die Runde und wartete, bis sich alle in die Zahlen vertieft hatten. «Wie ihr seht, sind einige Balken rot. Das ist scheiße.»

Alle im Raum sahen ihn an.

«Rot bedeutet Rückgang – aktuell gerade bei der Anzahl von Flashlight-Seitenaufrufen, aber auch bei Social Media. Die durchschnittliche Verweildauer auf unserer Internetplattform ist ebenfalls leicht gesunken. Die Leute da draußen konsumieren die einzelnen Videos und Textbeiträge immer kürzer. Das darf nicht sein, ich will kein Rot sehen – wir alle wollen kein Rot sehen, oder?»

Er war lauter geworden. Niemand sagte etwas. Melissa nahm einen Schluck aus ihrer Wasserflasche, ihr Kollege Max neben ihr konzentrierte sich auf seinen Notizblock.

«Das ist doch nur vorübergehend, die Nachrichtenlage ist momentan nun mal mau», sagte jemand in der Runde.

«So etwas gibt es nicht!» Nolan schüttelte den Kopf. «Das solltet ihr den Leuten in New York mal erzählen, die lachen euch aus! Bei der New York Times lernt man gleich am ersten Tag, dass überall Storys zu finden sind. Überall!»

«Nicht schon wieder …», flüsterte Max neben ihr fast unhörbar.

Nolan wurde nicht müde, bei jeder Gelegenheit von seinen erfolgreichen Zeiten in New York und von seinen herausragenden Leistungen als Journalist der New York Times zu berichten. Er war besessen von journalistischem Erfolg und großen Geschichten. Offenbar war das auch der Grund, warum die US-Investoren ihn nach Deutschland gesandt hatten, um hier eine neue internationale Nachrichtenplattform aufzubauen. Seit anderthalb Jahren leitete er nun von Hamburg aus das Deutschlandgeschäft von Daily Flashlight.

Und dafür war Nolan Adams in den Augen der Geldgeber bestens geeignet: Deutsch-Amerikaner, 41 Jahre alt, die Mutter aus Mannheim, der Vater mit afroamerikanischen Wurzeln arbeitete als Offizier beim US-Militär. Nolan hatte in München und Boston studiert und mehrere Jobs in Medienunternehmen durchlaufen, bevor er zur New York Times und dann zu Daily Flashlight kam.

Sein Selbstbewusstsein fand Melissa abstoßend, aber sein Erfolg sprach für sich. Jetzt sollte er das Onlineportal zum Erfolg führen, eine Expansion nach Frankreich, Italien, Spanien und Schweden war bereits umgesetzt, weitere Länder befanden sich in Planung.

«Vielleicht können wir unser Layout auf der Website überarbeiten», sagte eine junge Redakteurin und strich sich eine dunkelbraune Haarsträhne hinters Ohr. «Eine neue frische Farbe für die Seitenleiste beispielsweise. Oder mehr Fotos …»

«Bullshit! Sorry, dass ich das so direkt sage.» Nolan beugte sich auf seinem Stuhl vor. «Das Layout der Flashlight-Plattform funktioniert international, das wurde durch unzählige Konsumentenbefragungen getestet. Da hängt auch Social Media mit drin, das alles ist bis ins Kleinste durchdacht. Nein, nein, die Optik unseres Onlineauftritts rühren wir auf keinen Fall an. Das Problem liegt ganz woanders: Wir brauchen Inhalte, versteht ihr? Content! Mehr coole Videos, die sonst niemand hat, mehr exklusives Zeugs, das die Leute animiert, unsere Beiträge anzuklicken. Das heißt geile Storys, heiße News – Sachen, die ans Herz gehen und unsere Nutzer emotional packen. Das brauchen wir.»

«Dann stellen wir ein paar Katzenvideos ins Netz, das funktioniert immer», sagte einer der externen Teilnehmer der Konferenz und lachte über seinen eigenen Witz.

«Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt», blaffte Nolan. «Euch ist wohl der Ernst der Lage nicht bewusst.»

«So schlimm kann doch die kleine Schwächephase nicht sein», meinte ein Redakteur, der ständig nervös an seiner übergroßen schwarzen Brille nestelte. «Das holen wir diesen Monat locker wieder auf.»

Nolan sprang auf. «Ihr habt wohl immer noch nicht kapiert, worum es bei Daily Flashlight geht! Wir sind dabei, ein neuartiges weltumspannendes Nachrichten-Netzwerk aufzubauen, wie es die Menschen noch nicht gesehen haben. Wir sind zugleich national, wir sind lokal, wir sind global. Unsere Mischung aus Fotos, Videos und Textbeiträgen soll einzigartig sein – besser als alles, was die Internet-Dinosaurier derzeit bringen. Unsere Investoren geben einen Haufen Geld für das Projekt aus, sie setzen darauf, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert. Wenn sie merken, dass es Stillstand oder sogar Rückschritte gibt – dann ziehen sie uns den Stecker! Ich sag euch, ich will nicht ohne Job dastehen. Und ihr sicher auch nicht.»

Alle saßen schweigend da, einige starrten angestrengt auf die Tischplatte. Melissa blätterte in ihren Notizzetteln mit den Themenideen. Sie kannte diese Ansprachen des Chefs, es war sein Standard-Psychotrick, um die Leute zu noch härterer Leistung anzustacheln, aber so deutlich wie heute war er noch nie geworden.

«Man kann doch nicht ewig wachsen», wagte einer der Videoteilnehmer nach einer Pause zu sagen.

«Doch, das kann man!», donnerte Nolan. «Das müssen wir sogar!» Er ging am Konferenztisch auf und ab. «Wachstum ist die harte Währung in diesem Business, ob es uns passt oder nicht. Die Großen der Branche haben jahrzehntelang jedes Jahr zugelegt. Das können wir auch. Und das müssen wir schaffen! Unsere Geldgeber erwarten das von uns.» Er setzte sich wieder. «Und jetzt beginnen wir unsere Themenkonferenz. Legt los.»

Der Polizeireporter schlug vor, über zwei Prostituiertenmorde auf der Reeperbahn zu berichten.

«Wunderbar! Klingt gut. Sex and crime – das geht immer.» Nolan machte sich Notizen. «Möglicherweise können wir das zu einem Kiezkrieg ausbauen oder zu Taten eines Serienmörders. Was meint ihr?»

«Bis jetzt gibt es von der Polizei dazu keine Hinweise», sagte der Polizeireporter.

«Dann find bitte was! Benutz dein Gehirn, geh auf Recherche, grab was aus, dafür bist du da. Dazu am besten noch zwei Videos über die Szene dort, Stimmen von irgendwelchen Kiezlegenden – das gibt haufenweise Klicks. Und denkt immer daran, ob die Geschichten auch für unser internationales Daily-Flashlight-Netzwerk taugen. Unsere Partnerländer in Europa und den Vereinigten Staaten lechzen nach Stoff.» Er legte den Stift hin. «So, wer ist der Nächste?»

Reihum trugen die Kollegen und Kolleginnen am Tisch ihre Vorschläge vor. Es entwickelten sich einige Diskussionen, und am Ende entschied Nolan, ob die Themen weiterverfolgt wurden, oder verteilte neue Aufträge.

Melissa tippelte nervös, sie war als Nächste dran. Eigentlich sollte sie mittlerweile an diese Vorgehensweise ihres Chefs gewöhnt sein, schließlich arbeitete sie schon drei Monate hier. Doch dieses Meeting bereitete ihr jedes Mal Unbehagen, sie mochte es nicht, sich der Kritik der Runde und des Redaktionsleiters stellen zu müssen.

Zumal ihr nicht jeder der Anwesenden freundlich gesinnt war. Das lag weniger an ihrer Person als vielmehr daran, dass sie in der Redaktion eine feste Stelle hatte – eine große Ausnahme. Das erzeugte Neid, auch wenn sie nur Volontärin und noch in der Probezeit war. Die meisten Redaktionsmitglieder mussten als Freiberufler von den Aufträgen leben, die Nolan ihnen zuschanzte.

Nach ihrem abgebrochenen Lehramtsstudium hatte Melissa in München nach einem Job als Redakteurin bei einer Tageszeitung gesucht – doch ihre Dutzenden Bewerbungen liefen alle ins Leere. Da war die Zusage von Daily Flashlight eine Chance, auch wenn sie nach Hamburg umziehen und zuerst ein Volontariat durchlaufen musste. Und das Gehalt kaum zum Leben reichte.

«Ich … ähm … schlage vor …» Melissa räusperte sich. Konzentriert bleiben, sich die Nervosität nicht anmerken lassen. Sie hatte drei Zettel mit Notizen vor sich liegen. Ganz ruhig. Sie entschied sich für ihre ersten beiden Themenideen.

«Was denn nun?», fragte der Kollege ihr gegenüber voller Ungeduld. Er trug in der Redaktion ständig eine Baseballkappe und sah damit etwas lächerlich aus.

Sie ignorierte ihn und berichtete von einem Systemausfall der Datenleitungen bei den Kölner Behörden. «Da ließe sich eine Story über die Folgen für die Einwohner machen – mit Umfragen und Erlebnisberichten.» Ihr zweiter Vorschlag war eine Geschichte über eine Vierlingsgeburt in Dresden, die Mutter hatte zuvor bereits Zwillinge bekommen.

«Wer will denn so was lesen?», meinte Jan, der Kollege links von ihr mit dem rasierten Schädel. Melissa hätte ihm am liebsten ihren Bleistift an den kahlen Kopf geworfen, aber sie beherrschte sich.

«Ich finde die Ideen gut», sagte Max rechts neben ihr.

«Tatsächlich? Die Meinung hast du für dich allein.»

«Über beide Themen wurde schon berichtet», schoss eine Kollegin, die Melissa noch nicht kannte, in gehässigem Ton.

«Abgehangenes Zeug», murmelte jemand anders.

Es ging hin und her, Melissa versank immer mehr in ihrem Stuhl. Über alle Themen war diskutiert worden, auch über Max’ Vorschläge, etwas über Leerstände in der Innenstadt zu machen – aber mal wieder bekam sie es am härtesten ab.

«Gut, wir vertagen uns jetzt», unterbrach Nolan nach einigen Minuten und stand auf. Melissa hatte noch mit seiner Einschätzung zu ihren Ideen gerechnet, aber er ging nicht darauf ein. «Wir haben alle genug zu tun. Also los, an die Arbeit!»

«Na, das war ja heute wieder eine besondere Vorstellung vom Chef und den geschätzten Kollegen», sagte Max beim Hinausgehen zu Melissa. «Nimm’s nicht so tragisch, das wird schon.»

Es sollte tröstlich klingen, doch sie fühlte sich wie vom Lastwagen überfahren. Warum hatte sie ihre Themen nicht besser verteidigt? Warum hatte sie ihren Kritikern nicht Kontra gegeben? Sie wusste es nicht.

Waren alle Redaktionen solche Haifischbecken? Vielleicht war sie naiv gewesen zu glauben, Journalisten seien eine nette und hilfsbereite Spezies. Sie ließ sich in ihren Schreibtischstuhl fallen und schloss die Augen. Manchmal fühlte sie sich zutiefst frustriert, und sie zweifelte daran, ob dieser Beruf der richtige für sie war.

Ihr Vater in seiner bestimmenden Art würde jetzt sicher einen seiner Kommentare abgeben: Ich hab’s dir doch gleich gesagt!

Paps hatte sie gedrängt, das Studium zu beenden und Lehrerin zu werden, so wie er und ihre Mutter es gewesen waren. Ein sicherer Job, Beamtinnenstatus – ihr weiteres Leben würde in geregelten Bahnen verlaufen. Aber nach sechs Semestern an der Uni war für sie klar gewesen: Lehrerin war nicht ihr Beruf, es war nicht ihre Leidenschaft.

Ihre Leidenschaft war der Journalismus.

Recherchieren, schreiben, sich nicht verbiegen müssen. Wichtige Informationen für die Öffentlichkeit aufbereiten. Nur der Wahrheit verpflichtet sein. Das war es, was sie wollte.

Ihre Eltern waren über ihren Studienabbruch maßlos enttäuscht gewesen und hatten es sie auch spüren lassen. Der Streit wurde mit jedem Gespräch heftiger, verletzender, die Vorwürfe von Paps und Mam gipfelten in Anschuldigungen, Melissa wisse nicht, was sie tue, sie werfe ihre Zukunft weg, sie werde bald um Geld betteln müssen, um ihren Unterhalt finanzieren zu können. Einmal redeten sie wochenlang nicht mehr miteinander. Und ihre ersten Rückschläge bei der Jobsuche schienen die Eltern zu bestätigen.

Die Ablehnung hatte Melissa zu schaffen gemacht wie sonst nichts in ihrem Leben. Es war eine Zeit des Frusts gewesen, der Enttäuschung, der Niederlagen.

Mittlerweile hatten sich die Fronten beruhigt, aber richtig gut verstanden sie sich nicht mehr, und Melissa bezweifelte, dass das je wieder so sein würde. Die Eltern zogen es vor, nicht über das Thema zu reden, wissend, dass es jedes Mal aufs Neue zu Streit führte. Und sie selbst würde sicher auch nicht wieder davon anfangen.

Für Melissa war es eine schlecht verheilte Wunde. Und sie wusste, dass diese Wunde jederzeit wieder aufbrechen konnte. Aber sie hatte sich vorgenommen, ihren Eltern zu beweisen, dass ihr Weg der richtige war.

Sie durfte sich nicht unterkriegen lassen. Sie musste kämpfen.

Und sie würde gleich loslegen, denn der Arbeitstag hatte gerade erst begonnen. Sie konnte sich ein Seufzen nicht verkneifen.

Ihr Arbeitsplatz war in einem großen Raum, unverkennbar war es früher eine Fabrikhalle gewesen. Die deckenhohen Fenster mit Rahmen aus Gusseisen gaben den Blick frei auf den Hinterhof eines ehemaligen Gewerbegebietes. Die Backsteinwände waren unverputzt, der Boden aus Beton, an der Decke waren die Stahlträger zu erkennen, Glühbirnen baumelten nackt herunter, die Kabelzuführungen für die Computer hingen offen heraus. Nolan bezeichnete die Redaktion als «Loft» und den langen Holztisch, an dem bei Besprechungen alle sitzen mussten, als «Werkbank». Doch für Melissa wirkte alles schäbig und ein wenig heruntergekommen, vermutlich war die billige Miete der Hauptgrund gewesen, die Deutschland-Zentrale von Daily Flashlight gerade hier anzusiedeln. Selbst den kostenlosen Wasserspender hatte Nolan vor einiger Zeit gestrichen, angeblich aus «hygienischen Gründen». Nur die Kaffeemaschine war übrig geblieben. Wenn die amerikanischen Investoren tatsächlich Unsummen in das Projekt gesteckt hatten – an diesen Räumen war es nicht zu erkennen.

Sie fuhr ihren Computer hoch und checkte ihre privaten E-Mails. Zwei waren von ihrem Bruder, eine Rundnachricht von den Eltern aus dem Kreuzfahrt-Urlaub. Sie würde später antworten.

«Wer ist denn das?» Nolan stand plötzlich hinter ihr und deutete auf das Hintergrundbild auf ihrem Monitor. Sie hatte ihn nicht kommen hören.

«Meine Nichte. Gerade zwei Jahre alt geworden.» Melissa fragte sich, was ihr Chef von ihr wollte. Private Dinge seiner Angestellten interessierten ihn eigentlich nicht besonders.

«Hast du Lust, wollen wir einen Kaffee trinken?»

Sie stutzte. Dann nickte sie und stand auf.

Die anderen taten so, als würden sie arbeiten, doch Melissa spürte ihre Blicke auf sich, als sie Nolan folgte.

Er ging zur Kaffeemaschine, schenkte zwei Tassen ein und brachte sie zu einem kleinen Stehtisch direkt am Fenster – es war der einzige Platz in der Redaktion, von seinem Büro und den Toiletten abgesehen, wo man sich einigermaßen ungestört unterhalten konnte.

«Und, wie hast du dich bei uns eingelebt?» Er nahm einen Schluck.

Melissa zögerte. «Gut eigentlich, danke. Für mich ist eben noch vieles neu.»

«Das glaub ich dir. Wie lange bist du nun schon bei uns?»

«Drei Monate.»

«Also mitten in der Probezeit.»

Sie sparte sich die Antwort und rührte stattdessen Milch in ihren Kaffee.

«Du weißt, Melissa, ich war immer angetan von deinem Talent. Das war auch der Grund, warum ich dich eingestellt habe und nicht einen der vielen anderen Bewerber. Obwohl du außer einem Praktikum keinerlei journalistische Erfahrung vorweisen konntest. Aber du hast Grips, bist smart.»

Sie sah ihn an und wartete.

«Trotzdem sehe ich, du tust dich schwer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Deine Arbeit ist okay, aber nicht wirklich berauschend. Das kann man bringen, muss man aber nicht. Deine Ideen heute waren Mittelmaß – du hast deine Kollegen gehört. Und gerade von dir erwarte ich mehr.»

«Was genau erwartest du, wenn ich fragen darf?»

«Wie soll ich sagen: mehr von allem – mehr Einsatz, mehr Leistung, bessere Ideen.» Er stellte seinen Becher zur Seite. «Du willst doch schließlich nach der Probezeit bei uns weitermachen, oder?»

«Selbstverständlich.»

«Dann häng dich rein.» Nolan richtete sich auf. «Ich sage es ganz klar, damit es keine Missverständnisse zwischen uns gibt: Wenn von dir nicht mehr kommt, ist in drei Monaten Schluss, so leid mir das tut. Du musst verstehen, ich habe unseren Investoren Rechenschaft abzulegen, da muss ich von der Leistung jedes meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überzeugt sein.» Er nickte bekräftigend. «Aber ich bin sicher, du schaffst das.»

Melissa schluckte. Mit einer so unverhohlenen Kündigungsdrohung hatte sie nicht gerechnet. Sie war schließlich noch Anfängerin, was erwartete er? Für einen Moment hörte sie wieder die Kommentare ihrer Eltern: Wir haben es dir doch gleich gesagt …

Sie gab sich einen Ruck. «Ich wünsche mir mehr Unterstützung, Nolan – von dir und den Kollegen.»

«Bekommst du. Wenn du etwas brauchst, melde dich einfach bei mir.» Nolan wandte sich zum Gehen.

«Einen Moment noch.» Sie dachte an die dritte Themenidee auf ihrem Zettel. Sie hatte sie eigentlich für zu schwach gehalten und deshalb nicht erwähnt. Aber jetzt … «Ich hätte eventuell noch eine andere Geschichte für dich.»

«Lass hören.» Er kam zurück an den Stehtisch.

«Die Hochzeitsfeier auf Sylt. Viele Gäste sind erkrankt, einer ist sogar gestorben. Hast du davon gehört?»

«Klar, war ja groß in den Nachrichten. Was soll daran neu sein?»

«Ich denke, einige der Betroffenen müssten nach wie vor im Krankenhaus liegen. Darüber hat noch keiner berichtet: Wie geht es denen, wie haben sie die tragischen Ereignisse während der Feier erlebt? Was waren die Ursachen für das alles? Dazu vielleicht Videointerviews und Bilder von Sylt.»

Nolan überlegte. «Eine Geschichte am Krankenbett der Opfer? Klingt gut. Dazu noch die Tragik, dass so was dem Hochzeitspaar am schönsten Tag ihres Lebens geschieht. Das riecht nach Liebe und Drama zugleich.» Er stellte seinen Kaffeebecher in die Spüle. «Wenn du was Tolles anschleppst, meinetwegen. Mach dich auf den Weg.»

Sie nickte erleichtert. «Dann fahre ich gleich morgen nach Sylt?»

Er lachte. «Ich muss dich enttäuschen, Melissa, aus dieser Dienstreise wird nichts.» Er hob vielsagend die Brauen. «Wie ich gelesen habe, liegen die Opfer mittlerweile alle in Flensburg im Krankenhaus.»

Pinneberg

Tobias genoss die Ruhe in der Küche, während er fürs Abendessen Gemüse wusch und den Kochtopf mit Wasser auf den Herd stellte. Er hatte die Tür offen gelassen, um zu hören, ob Zoe im Wohnzimmer weiterhin ruhig spielte.

In letzter Zeit war seine Tochter ständig unruhig, sie schlief schlecht, hatte wenig Hunger, wurde ohne erkennbaren Grund jähzornig. Tobias wusste nicht, woran es lag: War es die normale Entwicklungsphase einer Zweijährigen, waren es Launen, die wieder vorübergingen? Sollte er seine Eltern um Rat fragen?

Aber er wollte seine Mutter nicht schon wieder anrufen, sie war gerade mit seinem Vater im Urlaub. Außerdem würde es so aussehen, als sei er mit der Erziehung seiner Tochter überfordert. Und den Eindruck wollte er auf jeden Fall vermeiden. Andererseits hatte es in den letzten Wochen zahlreiche Zwischenfälle gegeben, die ihn beunruhigten, und jetzt war einer der wenigen Momente, in denen er Zeit und Ruhe hätte, mit jemandem darüber zu sprechen.

Was soll’s, dachte er und wählte die Telefonnummer seiner Mutter.

«Ja, hallo?» Mams Stimme klang weit entfernt.

«Ich bin’s, Tobias. Na, wo steckt ihr gerade?»

«Tobias, wie schön!» Er hörte Wind im Hintergrund, irgendwo lief Musik. «Morgen legen wir in Sydney an. Ich bin schon ganz aufgeregt, das erste Mal in Australien. Und das Wetter ist fantastisch. Papa bucht gerade einen Ausflug, er hat irgendwas rausgesucht, ich lasse mich mal überraschen. Wie steht’s bei dir, wie geht es Zoe?»

Er merkte, seine Mutter fragte nicht nach Melissa.

«Ehrlich gesagt ist das der Grund, weshalb ich anrufe. Derzeit ist es etwas schwierig …»

«Was ist denn?»

«Ach, die Kleine macht mir ein wenig Sorgen. Sie ist nicht wie sonst, und ich weiß nicht, ob ihr nicht vielleicht was fehlt.»

«Ach, Tobias», er hörte das Schmunzeln in der Stimme seiner Mutter. «Kinder in dem Alter können ganz schön quengelig sein, du zum Beispiel hast …»

«Mama, bitte!»

«Schon gut, schon gut. Du musst unbedingt Folgendes beachten …» Es folgte eine Reihe von gut gemeinten Ratschlägen – Haferbrei für Zoe, Fieber messen, sie früher ins Bett schicken, eine warme Honigmilch zum Einschlafen –, als wenn er auf diese Hausmittelchen nicht längst selbst gekommen wäre. Für einen Moment hatte Tobias das Gefühl, wieder ein kleiner Junge zu sein, der sich eine Moralpredigt anhören musste. Seine Mutter verfiel schnell in diesen Ton. Aber was sollte er mit solchen Tipps anfangen? Das alles hatte er längst probiert. Er bereute, angerufen zu haben.

«Ich werd’s befolgen, danke, Mam», sagte er, um das Telefonat zu beenden. «Grüß Paps von mir.»

«Und gib unserer Enkelin viele Küsse von uns. Wir freuen uns beide auf sie, wir besuchen euch mal wieder, wenn wir zurück sind.»

«Mach ich. Erholt euch gut.»

Er legte das Telefon beiseite. Das Gespräch hatte seine Stimmung nicht verbessert. Im Gegenteil – Niedergeschlagenheit machte sich in ihm breit. Wie so oft in den vergangenen Monaten hatte er das Gefühl, alles werde ihm zu viel und die Arbeit sei nicht zu schaffen. Phasen der Verzweiflung mehrten sich, in denen er mit seinem Schicksal haderte und mit sich und der Welt im Clinch lag.

Lena.

Wie sehr wünschte er sich in diesem Augenblick, seine Frau bei sich zu haben. Sie hätte sofort gewusst, was zu tun sei. Sie hätte diese Situation mit ihrer Tatkraft, ihrer Fürsorge und ihrem sicheren Bauchgefühl gemeistert. Wie vermisste er ihr Lachen, ihren Humor. Ihre Berührungen.

Der Gedanke an sie schmerzte. Obwohl es nun fast ein Jahr her war, konnte er es noch immer nicht begreifen.

Lena hatte über hartnäckige Kopfschmerzen geklagt und Tabletten dagegen genommen. Danach war es besser geworden. Vorübergehend. Doch dann traten Lähmungserscheinungen auf, zusammen mit erneuten Kopfschmerzen, viel heftiger als zuvor.

Die Diagnose der Fachleute war niederschmetternd. Ein Aneurysma, sagten die Ärzte, eine Ausbuchtung einer Arterie im Gehirn.

Nicht operabel.

Eine Woche später war Lena im Krankenhaus gestorben.

Seitdem lag sein Leben in Trümmern. Seine Schwester und seine Eltern hatten ihm über die schlimmste Zeit hinweggeholfen. Beruhigten Zoe, wenn sie nach ihrer Mutter rief und er gerade nicht die Kraft hatte. Kümmerten sich um alles. Unterstützten ihn, so gut es ging.

Doch der Schmerz und die Trauer blieben. Der Nebel über seiner Seele wollte nicht weichen, es gab Tage, da musste er sich zwingen aufzustehen, die alltäglichen Aufgaben zu erledigen.

Er tat es nur wegen Zoe. Sie brauchte ihn jetzt mehr als je zuvor. Nahm er seine Tochter in den Arm, war alles für eine Zeitlang vergessen. Zoe war der Mittelpunkt seines Lebens, seine Liebe, der Grund, warum er versuchte, trotz allem weiterzumachen.

«Papa, spielen!»

Tobias schreckte aus seinen Gedanken hoch. Er ging hinüber ins Wohnzimmer, setzte sich zu seiner Tochter auf den Boden und half ihr, die Bauklötze wieder aufzurichten. Gleich darauf warf Zoe mit Schwung alles um.

Sie quiekte. «Noch mal!»

Er musste lachen. Zoe entwickelte sich immer mehr zu einem kleinen Wirbelwind. Wieder baute er die Steine auf.

Zoe wischte mit der kleinen Hand darüber. Die Bauklötze verteilten sich auf dem Boden. Sie krähte vor Begeisterung.

«Noch mal!»

«Tut mir leid, mein Schatz, Papa muss kochen, sonst gibt es für uns beide heute nichts zu essen. Spiel allein weiter, ja?» Er drückte sie an sich und gab ihr einen Kuss. «Ich soll dich schön von Opa und Oma grüßen.»

Sie strahlte ihn an.

Wieder wurde ihm bewusst, wie sehr ihn Zoe an seine verstorbene Frau erinnerte. Das offene Gesicht. Dasselbe Lächeln, dieselben Augen.

Er ging zurück in die Küche, gab das Gemüse in den Topf und holte Besteck und Teller aus dem Schrank. Zoe verband ihn mit Lena, über den Tod hinaus. In Zoe lebte sie weiter. Das gab ihm Trost, Hoffnung und Zuversicht.

Seine Aufgabe, die einzige bedeutende Aufgabe in seinem Leben, war es nun, sich um ihre gemeinsame Tochter zu kümmern, sie zu beschützen und ihr ein guter Vater zu sein. Auch wenn er das Gefühl hatte, diese Bestimmung überforderte ihn manchmal, er musste es schaffen.

Gerade wollte er Reis in einen zweiten Kochtopf geben, da hörte er einen Schrei, dann Weinen.

«Was ist los, Schatz?», rief Tobias aus der Küche.

Es kam keine Antwort, und er lief voller Sorge hinüber ins Wohnzimmer. Sofort stürzte er zu Zoe, die gekrümmt am Boden lag. Tobias nahm sie in den Arm und versuchte sie zu beruhigen. Die Gedanken rasten in seinem Kopf: Hatte sie sich verletzt?

«Was hast du, Kleines?» Er wischte seiner Tochter die Tränen aus dem Gesicht, doch es liefen immer neue über ihre Wangen. «Sag Papa, was los ist.»

«Weh», schluchzte Zoe.

Tobias untersuchte sie, konnte aber keine Verletzungen feststellen.

«Wo tut es dir weh?»

«Weh-weh, alles weh.» Seine Tochter war nicht zu beruhigen. Er kannte solche Ausbrüche, sie waren in der letzten Zeit immer wieder vorgekommen, ohne erkennbaren Zusammenhang. Meistens half Ablenkung.

«Magst du einen Schokopudding?» Tobias wusste, bei ihrer Lieblingsspeise griff Zoe immer zu.

Er hob sie hoch und nahm sie mit in die Küche, wo er den Kühlschrank öffnete. Erleichtert merkte er, dass ihr Schluchzen weniger wurde.

Er holte einen Puddingbecher aus dem Kühlschrank. «Den?»

Zoe richtete sich auf und nickte. Der kleine Zwischenfall schien fast vergessen.

Er setzte sie auf ihren Kinderstuhl, wischte die letzten Tränchen ab, probierte einen Löffel Pudding und gab den Becher dann seiner Tochter. «Mmh, das schmeckt lecker.»

Zoe schob sich eine Portion in den Mund. Sie sah zufrieden aus.

«Du kannst alles aufessen.»

Erleichtert wandte Tobias sich wieder dem Gemüse zu und deckte den Tisch. Der Vorfall hatte ihm einen gehörigen Schrecken eingejagt. Was war nur mit der Kleinen los? Eben noch bitterlich schluchzend, kletterte sie jetzt von ihrem Stuhl und spazierte mit ihrem Pudding zurück zu ihren Bauklötzen, als sei nichts gewesen.

Bereits seit einigen Wochen weinte sie immer wieder ohne sichtbaren Anlass, verkrampfte sich, wenn er sie hochhob. Er hatte es anfangs auch unter «quengelig» abgebucht, wie seine Mutter. Wenn er danach mit ihr spazieren ging, war die Welt meist wieder in Ordnung.

Zoe hatte mehrmals Durchfall gehabt, aber seitdem er das Essen umgestellt hatte, war das nicht mehr vorgekommen. Ebenso hatte es geholfen, Medizin aus der Apotheke zu holen, als sie über Bauchweh geklagt hatte. War es jetzt wieder der Bauch gewesen, der ihr wehtat? Tobias wusste es nicht, und es schmerzte ihn, seine Tochter so aufgelöst zu sehen.

Er goss den Reis und das Gemüse ab und stellte beides auf den Tisch.

«Zoe, Essen ist fertig! Kommst du?»

Keine Antwort.

«Zoe, bitte.»

Er hörte ein seltsames Geräusch, wie ein Wimmern. Heute war seine Tochter wirklich neben der Spur. Eilig lief er ins Wohnzimmer, in der Tür blieb er erschrocken stehen.

Schokopudding war überall verteilt. Zoe lag seitlich auf dem Boden und hielt sich den Bauch.

«Zoe, was ist?» Tobias’ Puls raste. Er fiel auf die Knie und beugte sich über seine Tochter. «Zoe!»

Sie schnappte nach Luft, brachte aber keinen Ton heraus. Ihr Atem ging hektisch. Es schien, als habe sie Krämpfe.

Tobias tastete ihren Bauch ab, er fühlte sich hart an. Es roch nach Kot.

Während er sein Handy aus der Tasche zog, um beim Kinderarzt anzurufen, hob er seine Tochter hoch, trug sie eilig ins Bad zum Wickeltisch und löste die Windel.

Ein unangenehmer Geruch verbreitete sich, anders als sonst. Zoes Stuhl hatte eine seltsame Farbe.

Er brauchte einen Moment, bis er begriff: Es war Blut.

Das Wartezimmer war voll mit Müttern und schreienden Kindern. Tobias versuchte Zoe zu trösten, die leise weinend neben ihm saß. Sie schien keine akuten Schmerzen mehr zu haben, aber sie wirkte abwesend und erschöpft. Weder an den Büchern noch an den Spielsachen, die im Regal neben ihr lagen, war sie interessiert.

Genervt ging er zum Empfang. «Entschuldigung, wann sind wir denn dran? Wir warten schon eine Dreiviertelstunde. Es ist ein Notfall!»

«Tut mir leid, Herr Frey», antwortete die Sprechstundenhilfe. «Die Ärztin tut ihr Möglichstes. Seien Sie froh, so kurzfristig überhaupt noch einen Termin bekommen zu haben. Wir rufen Sie auf, bitte haben Sie noch etwas Geduld.»

Es dauerte eine weitere halbe Stunde, bis sie an die Reihe kamen. Eine junge Arzthelferin brachte sie in ein Zimmer, an dessen Wände bunte Tiere gemalt waren und das, trotz der ärztlichen Utensilien, freundlich eingerichtet war. Die Tür öffnete sich, und eine junge Ärztin kam herein, die sich als Dr. Frank vorstellte.

Tobias erzählte ihr, was geschehen war. «Ich … Ich mache mir große Sorgen, könnte das was Ernstes sein?»

«Das werden wir versuchen herauszufinden. Zuerst müssen wir ihr die Windel abnehmen.»

Tobias zog seiner Tochter die Hose aus und entfernte die frische Windel.

Dr. Frank hob Zoe auf die Liege. «So, jetzt wollen wir dich mal untersuchen.»

Seine Tochter sah ihn Hilfe suchend an. Tobias setzte sich neben sie. «Brauchst keine Angst zu haben, ich bin bei dir.» Er streichelte ihre Hand.

Die Ärztin leuchtete der Kleinen in die Augen, horchte die Lunge ab.

«Und jetzt mach mal ahh!» Sie sperrte den Mund auf, Zoe machte es ihr nach. Mit einer Taschenlampe leuchtete sie in Zoes Rachen. «Sehr gut machst du das. Und jetzt leg dich auf den Rücken.»

Dr. Frank schob Zoe das Hemd hoch und tastete sie ab.

«Der Bauch fühlt sich hart an. Tut das weh, Zoe?»

Zoe schüttelte den Kopf.

«Das ist gut.» Sie wandte sich an Tobias. «Hat Ihre Tochter etwas gegessen, was sie nicht verträgt? Reagiert sie auf etwas allergisch?»

«Nicht dass ich wüsste.»

«Wir sollten einen Allergietest machen, einverstanden?»

Tobias nickte.

Die Ärztin verschwand kurz im Nebenzimmer und kam mit einigen Utensilien zurück.

«Zoe, pass auf, gleich pikst es.» Geübt fand sie eine Vene und nahm Zoe etwas Blut ab. Tobias konnte kaum zusehen. Seine Tochter biss die Zähne zusammen. Die Tränen standen ihr in den Augen, aber sie gab sich alle Mühe, tapfer zu sein.

«Die Ergebnisse erhalten Sie schriftlich, Herr Frey.» Dr. Frank räumte die Instrumente weg. «Und jetzt sehen wir uns deinen Popo an, Zoe. Magst du dich mal umdrehen und hinknien? Gleich spürst du was dahinten, erschrick nicht, es fühlt sich ein wenig kalt an.»

Tobias hielt die Hand seiner Tochter, während die Ärztin weitere Untersuchungen machte, und betete, dass es bald vorbei sein möge. Wie viel lieber hätte er selbst die Prozedur über sich ergehen lassen, statt hilflos zusehen zu müssen.

«So, alles erledigt.» Sie legte das Endoskop beiseite. «Sie können Zoe wieder anziehen.»

«Und, was hat sie? Können Sie schon etwas sagen?»

«Ich kann Sie beruhigen, Herr Frey, es ist nichts Ernstes. Ihre Tochter hat zwei kleine Fissuren, das sind winzige Einrisse im Analkanal. Die haben geblutet.»

Tobias atmete aus, als hätte er die ganze Zeit die Luft angehalten. «Was bedeutet das?»

«Diese kleinen Wunden heilen von selbst wieder ab, keine Sorge. Der Stuhlgang sollte die nächsten Tage unbedingt weich sein. Ich verschreibe Ihnen ein mildes Abführmittel und eine Salbe.»

«Aber mit ihren Bauchschmerzen hat das nichts zu tun, wenn ich das richtig verstehe?» Er legte Zoe eine frische Windel an. «Du warst tapfer, mein Schatz.»

Dr. Frank schüttelte den Kopf. «Da tippe ich eher auf eine Unverträglichkeit, die diese Krämpfe auslöst. Wir haben das bei ihr schon einmal untersucht, aber offenbar haben wir des Rätsels Lösung noch nicht gefunden.» Sie lächelte Zoe an. «Ich habe ja Blut abgenommen und werde einen Allergietest durchführen, dessen Ergebnis wir uns genau ansehen. Was für Sie erst mal wichtig ist: Das Blut in der Windel ist kein Alarmsignal für etwas Schwerwiegendes. Diese Fissuren können immer mal auftreten, bei jedem von uns.»

Tobias nickte. «Danke. Ich bin froh, dass es nichts Schlimmeres ist. Woher kommen solche Fissuren?»

Zoe kletterte auf seinen Arm und legte ihren Kopf an seine Schulter.

«Das kann verschiedene Gründe haben. Meistens sind kleine Essensreste die Ursache, wie scharfkantige Nüsse oder Kerne. Vielleicht hat Zoe auch etwas Hartes verschluckt, wer weiß.» Sie schloss die Patientenakte und nahm eine Broschüre von einem Stapel. «Am besten bringen Sie leichte Kost auf den Tisch, denn der harte Bauch deutet darauf hin, dass Zoes Verdauung nur langsam arbeitet. Das ist nicht problematisch, Sie sollten aber auf jeden Fall beim Kochen darauf achten. Ich gebe Ihnen diesen Merkzettel mit empfohlenen Speisen und Lebensmitteln mit. Und dann bin ich zuversichtlich, dass sich das alles schon bald wieder beruhigt hat.»

Tobias war erleichtert, als sie draußen an der frischen Luft waren. Ärzte erzeugten bei ihm automatisch Unbehagen und Abwehr, er konnte nichts dagegen tun. Schon als er selbst noch ein Kind gewesen war, hatte er solche Besuche gehasst. Er erinnerte sich noch genau daran, wie er sich beim Sturz vom Fahrrad ein Bein gebrochen hatte und zuerst beim Arzt und dann im Krankenhaus alle möglichen Prozeduren über sich ergehen lassen musste, schreiend und von Schmerzen geplagt. Immer in der Angst, er würde nie mehr nach Hause kommen.

Sein Vater hatte mit ihm geschimpft und gesagt, er solle sich nicht so anstellen, er sei doch ein Junge. Auch die Krankenschwestern waren nicht besonders einfühlsam gewesen. Nur seine Mutter hatte Verständnis gehabt.

Dem gebrochenen Bein folgte eine Mandeloperation, eine Woche lag er allein in einem fremden Zimmer. Das Kruzifix und das Bild einer italienischen Landschaft an der Wand hatten sich bis heute in sein Gedächtnis gebrannt.

Von allen verlassen war er sich zu jener Zeit vorgekommen, von den Besuchen seiner Eltern abgesehen. Er hatte niemand Gleichaltriges zum Reden, niemanden zum Spielen gehabt – nur Erwachsene mit ernsten Mienen in weißen Kitteln, die ihn zu trösten versuchten, deren Worte aber gestanzt und leer klangen.

Kurze Zeit danach wurde er für eine Notoperation am Blinddarm eingeliefert. Angeblich war er in einem speziellen Krankenzimmer für Kinder untergebracht, die Wände waren bunt, und Spielzeug stand in einer Kiste in der Ecke bereit, doch er verband mit diesem Raum nur Schmerz und Einsamkeit. Stunden über Stunden musste er dort liegen, ständig darauf hoffend, dass endlich Mama und Papa kamen, ihn aufmunterten und seine Hand hielten. Als er endlich entlassen wurde und in Begleitung seiner Eltern heimdurfte, kam es ihm vor, als sei er einem Gefängnis entkommen.

Deshalb konnte er beim Anblick von Medizinern ein Gefühl von Unwohlsein nicht unterdrücken, auch wenn der Verstand ihm sagte, dass sein Verhalten albern sei.