Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alter ediciones

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Spanisch

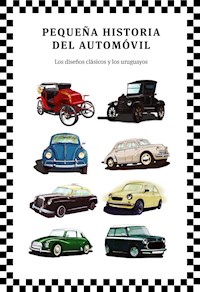

Un recorrido histórico por uno de los inventos que cambiaron nuestra forma de vivir y habitar las ciudades. El automóvil tiene su origen a finales del siglo XIX y apareció en las calles como una carreta mecánica que funcionaba sin la fuerza de tracción animal. El siglo XX fue una carrera entre las marcas automotrices que diseñaron los más populares autos clásicos. En Uruguay encontramos, en las habilidades de ingenieros y diseñadores automotrices, la capacidad de construir un camino, siempre costoso y esforzado, que la industria automotriz nacional recorrió hasta nuestros días.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 198

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Agradecimientos

Este libro llegó a buen puerto gracias al ánimo constante que recibí de gente muy querida. Mencionar a todos es una tarea que ocuparía más páginas que mis cuentos. Vaya entonces mi explícito agradecimiento a algunos de ellos:

María Bango y Rinaldo Barcia, amigos incondicionales y excelentes lectores.

María Lourdes Acle y Carlos Lanzaro, por el tiempo que me dedicaron.

Jules Lanzaro, por sus críticas inteligentes y sus charlas siempre creativas.

Y, para terminar, quiero agradecerle a mi hija Marie Lanzaro, quien me facilitó la vida con sus ideas luminosas.

Para mis amigos Jorge Lanzaro y Virginia Brown

GUSTAVO LANZARO

Los dones y otros cuentos

Los dones

¿Quién dijo que la carne es triste?Alina REYES, El carnicero

Yo debería considerarme una persona común. Ya que no poseo ninguna calidad intelectual o física que me distinga de la gente de mi edad. Pero, por una bobería del destino, no lo soy. Me alcanza con mirar los objetos o a un individuo, y una cifra se ilumina en mi mente. Al mismo tiempo que distingo las formas o el color de pelo de una persona, por ejemplo, adivino su peso. Sí, tengo ese don. Cuando tomé la hoja en la que estoy escribiendo, vi alumbrarse la cifra 5 antes de apercibirme siquiera de que era una hoja en blanco. Ahora sé que pesa cinco gramos, igual que el lápiz con el que escribo. Dos datos que se agregan a mi ya fenomenal registro de pesos y medidas. Y que, como todos los otros que he ido acumulando, no me servirán para nada. Es obvio.

La gente piensa que los dones son una bendición. Un regalo de Dios o de la naturaleza para sobresalir de entre el común de los mortales. Ignoran que también son una condena. Porque, a diferencia del talento o de las aptitudes, los dones no pueden trabajarse ni echarse a perder. Nunca podré malograr este gift que nació y morirá conmigo. Y sobre el cual, además, no ejerzo ningún dominio. Adivinar sin tregua el peso de las cosas es mi cruz.

Pero no voy a hacerles un drama con mi historia. Primero, porque no lo es, y también porque este modesto poder me ha permitido ganar algunas batallas en la vida. Modestas también, porque las guerras que declaro, si bien tienen siempre un lado insólito, en general, cuentan como principal enemigo a un pobre diablo. Mi carnicero, por ejemplo. Un hombre bien parecido, bajito y fuerte (82,5 kilogramos), con una fina barba de astrólogo y las mejillas y las manos iguales de rojas que la carne que corta. Desde mis primeras visitas a su tienda, se ejerció entre nosotros una indiferencia mutua pero cortés. Incluso, en algún momento, cruzamos frases de índole más personal que las habituales entre clientes y comerciantes:

—¿Y la señora de dónde viene, con ese bonito acento?

—Del país de la carne —recuerdo haberle respondido, buscando alguna forma de complicidad entre los dos.

Fue un error de mi parte. Con el tiempo entendí que la carne no era un simple oficio para él. Era un llamado interior. Su cruzada patriótica para que la buena carne solo existiera en Francia. En su carnicería, de ser posible, y acariciada únicamente por sus manos. La carne era un territorio en el que él ejercía un completo dominio. Y de ningún modo podía ser también el mío. 82,5 kilogramos nunca me perdonó esa intrusión.

Desde ese día apenas me saludaba. Y yo apenas si le contestaba al entrar. Sin embargo, el carnicero debió hacer búsquedas en internet respecto al «país de la carne». Solo por sacarse la espina. Un día empezó a llamarme «la mujer de los churrasquitos» delante de todo el mundo, en un tono que a cada visita alternaba una familiaridad bien simulada con la abierta burla. Yo me ponía en la cola y él, medio de espaldas, ocupado en picar o deshuesar un corte de res, no tardaba en lanzar: «¡Pero si aquí llega la mujer de los churrasquitos!». De inmediato, la fila de clientes se daba vuelta para mirarme, curiosa por saber a qué cuento venía eso de los churrascos. Ningún francés de mi barrio podía asociar esa palabra al trozo de carne asada que designa, no solo en mi país, sino también en media América Latina. 82,5 kilogramos, después de todo lo que había leído en la web, podía lucirse dándoles la clave del misterio y a la vez poner a la vista la amplitud de sus ideas y de su cultura. Pero no lo hacía. En su boca «los churrasquitos» se transformaba en un mote de desprecio. El diminutivo ito me empequeñecía a mí, no a la carne. Aunque no fue por eso que empecé a odiarlo.

Saber el peso de un objeto me lleva apenas unos segundos de observación. Pero en ese lapso vacío de toda información, mi sensibilidad se exacerba de manera alarmante. En una de mis visitas a la carnicería empezó a asaltarme una sensación extraña que no sabía si provenía de mis ojos o de mi olfato. El untuoso olor de la carne cruda imperaba en la tienda; eso estaba claro. Pero por encima de él se desplegaba un halo o un tufillo de —me llevó días darle un nombre— lubricidad. Al principio me sentí perdida; no lograba establecer el origen de ese vaho luminoso que las paredes de azulejos, los cuchillos, el mármol del mostrador, los clientes y el propio carnicero parecían exudar.

Hasta que una mañana descubrí el juego al que se entregaba 82,5 kilogramos. Fue un poco por casualidad. Observándolo, vi que su peso variaba. Como si de pronto se alzara por el aire y la tierra ejerciera menos atracción sobre su cuerpo chato y luego se hundiera en ella y, al contrario, su peso aumentara. 82,3 kilogramos, 82,6… Esto ocurría cuando servía a algunas mujeres. No había muchas clientas jóvenes en la tienda. Pero cuando las servía, pasaba cinco o diez minutos más ocupándose de ellas que de los varones o las mujeres de mi edad. Durante ese tiempo, la cifra que indicaba su peso zigzagueaba en mi mente. El tono de voz del carnicero también cambiaba; se hacía envolvente, casi táctil. Por momentos alcanzaba una nota aguda, grotescamente femenina, con la que imitaba la idea que él se hacía de la dulzura. Sus frases de cortesía o de información sobre lo que les proponía no transmitían ningún mensaje en realidad. Eran la banda sonora del espectáculo que brindaban sus manos cuando del otro lado del mostrador había juventud, lo que para 82,5 kilogramos equivalía a belleza, cualquiera fuese el aspecto de la clienta. Desplazaba entonces el trozo de carne que tenía más a mano, lo colocaba delante de él en su mesa de trabajo y comenzaba a sobarlo no bien iniciaba el diálogo con la compradora. Si había una vena abierta o un intersticio entre las fibras, el carnicero introducía su índice o su pulgar en los orificios. Sus dedos eran cortos y anchos. Potentes. Parecían diez efigies del propio carnicero. Diez miniaturas suyas que lo prolongaban y transmitían el verdadero mensaje que 82,5 kilogramos quería hacer pasar: «Si soy capaz de ocuparme así de una vaca muerta, qué no haré con tu carne tibia que ya empieza a mojarse sin que yo haya asomado siquiera la punta de la lengua». La mayoría de las clientas no captaba o desdeñaba sus obscenidades. Hacían su pedido y esperaban, como si nada. El carnicero, entonces, alzaba y les mostraba el trozo de carne que habían elegido y volvía al jugueteo con sus manazas. «Algo de mí te va a entrar esta noche en la boca, cuando comas», parecía susurrarse mientras envolvía la carne, medianamente enconado.

Algunas de las clientas, sin embargo, recibían el mensaje y quedaban imantadas al espectáculo de sus manos. Las recorría un temblor que el carnicero registraba en el acto con la precisión de un sismógrafo. Me costaba entender que el deseo de las muchachas se liberara de esa forma brutal. Y más aún, que proviniera de las ganas de que 82,5 kilogramos las tendiera desnudas en su tabla de trabajo o en su cámara frigorífica. Todo indicaba que era así, sin embargo. Igual no me dejé llevar por la evidencia. Afiné mis sentidos en busca de más indicios. Ellas parecían transportadas a otra realidad apenas entraban; habían abandonado su historia en el umbral de la carnicería y quedaban suspendidas en ese instante de contemplación hacia el mostrador. Pero ¿qué contemplaban? ¿El disparador de su excitación era el carnicero o el trozo de carne que estaba cortando o palpaba? Había algo de intemporal en la sucesión de escenas, como si las clientas siguieran un ritual —ninguna satisfacción parecía posible sin la visión del carnicero o de los bifes manoseados— que las avergonzaba por sus sesgos fetichistas y en el que probablemente el objeto de culto fuera la carne y 85,2 kilogramos un mero oficiante. Yo reconocía los rituales, me eran familiares. Toda mi infancia había echado mano de rituales para atenuar la angustia que me provocaba el desfile continuo de cifras deflagrando en mi mente. Hasta que descubrí, al cabo de años, que esos números no eran alucinaciones mías sino datos expresados en gramos, kilos, sus múltiplos y submúltiplos e indicaban el peso de cuanto me rodeaba. La idea de compartir las mismas vulnerabilidades que mis compañeras de fila me complacía y opté sin vueltas por atribuirle un espesor ceremonial a cada uno de sus gestos. Pero, para ser justos, ¿qué más daban las etapas íntimas que habían recorrido para alcanzar el estado de sideración en que yo las veía haciendo la cola, a dos pasos de donde me encontraba? El carnicero había identificado su fragilidad y la prolongaba de forma magistral con el arsenal de lascivia que desplegaba al verlas. Ellas estaban ahí, a su merced. Y él, a un pelo de tirárseles al cuello. La realidad —sin ropajes síquicos— era esa, igual de cruda que la carne que parecían venerar.

Yo había leído mucha literatura erótica, en particular francesa, y estaba al corriente del deseo devastador que podían despertar los carniceros. Y, lo que es peor, las múltiples formas, no necesariamente torpes o brutales, con que sabían satisfacerlo. Fue el recuerdo de esos cientos de páginas cargadas de sexo y deseo, sumado al tufillo que me penetraba los poros y cuyo origen ahora sí podía ubicar entre las piernas de esas muchachas, lo que desencadenó mi ira. También mis celos: apenas imaginaba sus cuerpos inermes, resignados o deseosos de ser acariciados por las manos cuadradas de 82,5 kilogramos, el pecho me bullía en un estallido de dolor e impotencia. Decidí entonces liquidarlo.

Después del juego lascivo al que se entregaba 82,5 kilogramos, las clientas parecían caer en un vértigo que les impedía vislumbrar quiénes serían más allá de ese trance en el que, de golpe, una hoguera les devoraba el vientre. Esa disposición a la entrega más total parecía ser el punto culminante en la excitación del carnicero. Porque apenas sentía que ya habían caído en la trampa, su tono de voz se volvía más frío y distante. Su peso disminuía también. Enseguida, mostrando el corte que habían elegido, lanzaba un distraído:

—¿Estos 150 gramos alcanzarán?

Yo veía que las clientas seguían con la mirada baja y tardaban en responder. El espectáculo de su aturdimiento incrementaba mi amargura. También me provocaba una súbita inquietud que me costaba entender.

Quizás fuese porque ese momento de aparente distancia no era más que un rodeo con el que 82,5 kilogramos prolongaba el placer antes de asestar su golpe de gracia:

—Esta tardecita recibiré cortes más tiernos, si quiere pasar…

No sé qué voz puedan tener los faunos unos segundos antes de cubrir toda una ristra de ninfas junto a un río, pero no dudo que el carnicero hablara como uno de ellos cuando fijaba sus citas galantes disimuladas en la entrega de carne.

—¿O estos 150 gramos alcanzarán? —repetía con una cautela de utilería.

Fue en una de esas ocasiones en que se preparaba a cerrar definitivamente la trampa cuando decidí atacarlo.

—Ciento veinte —dije—. Un caballero no debería inducir en error, así, a una dama —culminé con toda la pompa de la que era capaz y un toque de humor que nadie percibió.

El carnicero detuvo en el acto su tramoya y miró fijo el trozo de carne que sopesaba en su mano. «¡¿Cómo es esto?, ¿las moscas hablan?!», parecía preguntarse. La primera victoria fue ver que la joven que había caído en su celada dejó de mirar el suelo y volvió la cabeza hacia mí. Tenía aún la mirada extraviada, pero igual creo que se dio cuenta de que le sonreía.

—¿Perdón? —exclamó finalmente 82,5 kilogramos, que seguía con la vista fija en la carne.

—Que ese bife no pesa 150 gramos ni en sueños. Apenas si llega a los 120. Le puedo dar un certificado antes de que lo pese, si quiere.

Cuando el carnicero se dignó a mirarme, lo primero que experimenté fue la necesidad de saber su nombre. En el fondo de mí, tenía ganas de darle un buen consejo: Yves, Paul, Jean o George, mirá que vas a asistir a tu propio entierro, si seguimos jugando. Pero eso ocurría muy en el fondo de mí. El sentimiento duró poco, además, porque el carnicero me miraba con la condescendencia de quien se cree muy por encima de su interlocutor. Y si había emprendido un leve descenso hacía unos segundos era solo para alcanzar, con un gesto brusco de su mano, a la mosca locuaz en que se había convertido la mujer de los churrasquitos.

—Estimada señora…

—Me llamo Valeria…

—Mi estimada Arlette…

—Valérie…

—… llevo veinticinco años ejerciendo esta profesión, cargando y descargando reses, cortándolas, picándolas, deshuesándolas y… pesándolas. Toneladas, kilómetros de carne han pasado por mis manos. Si algo he desarrollado en este oficio, es el ojo, así que no creo que mucha gente me gane en estos cálculos.

El carnicero se volvió a concentrar en la carne que sostenía en la palma de la mano como en el platillo de una balanza, la alzó y bajó varias veces, sopesándola, y añadió:

—Es más, este trozo anda más cerca de los 180 gramos que de los 150. Podemos apostar, si quiere. —Apenas terminó la frase, clavó otra vez los ojos en la muchacha.

—El experto es usted, pero no me gusta esquivar los desafíos.

Aunque éramos cuatro personas en la cola: la chica que se debatía con su deseo delante de mí y dos personas bastante mayores a mis espaldas, en un instante el local quedó inmerso en una tensión multitudinaria. Contrariamente al sexo, el goce de ganar o perder dinero en un instante no huele a nada. Pero tensa el aire, y las viejitas que tenía atrás parecían a punto de estallar de placer. Yo sospechaba que ya se habían jugado toda su jubilación a favor de Maurice —ellas sí sabían el nombre de 82,5 kilogramos—. Aunque, salvo esa súbita e incontrolada excitación, no dejaban traslucir el menor índice de quién era la fija. Como ocurre con todos los aficionados al juego.

—¿Y qué estaría dispuesto a perder?

—El bife —dije, señalando con el mentón el trozo de carne que seguía sopesando.

—¿El b…?

—Sí.

—No entiendo.

—Si pesa lo que usted dice, yo lo pago. Si, en cambio, ronda los 120 gramos…, digamos que la casa invita y la señorita se llevará la carne de regalo.

Siguió un «¡ahhh!» de aprobación exclamado por las ancianas. Y la muchacha delante de mí aumentó ligeramente de peso. Mi segunda victoria, porque intuía que el alma (21 gramos), después de una breve migración durante su arrebato hormonal, le estaba volviendo al cuerpo.

Maurice envolvió el bife con una hoja de papel rosado (1,5 gramos) y, desde el rincón en que estaba, lo lanzó hacia la balanza. Cayó justo en el medio del plato. Y ese fue su último regocijo del día. La aguja subió y bajó, registrando el choque, luego tembló unos segundos justo en los 100 gramos. Con cierta lentitud se estabilizó finalmente en la cifra 121,5.

Las viejitas repitieron «¡ahhh!», pero esta vez de asombro. Maurice hacía esfuerzos para parecer indemne y seguir siendo el mismo carnicero. Me miraba, miraba la balanza y no decía nada. Movía los labios, sin embargo, y la boca se le abría y se le cerraba.

La victoria final me la concedió la muchacha, con un abierto grito de alegría y una serie de saltitos. En una pierna, en las dos. Hasta que se fue acercando a mí, como si yo fuera el cielo de esa rayuela imaginaria que parecía recorrer, para alcanzar mi cara y besarme las mejillas.

La gran paradoja con mi don es que ignoro mi propio peso. Para saberlo, debo recurrir a una balanza, como todas las mortales. Pero en el momento en que la chica me besó, sentí que engordaba unos gramos. Como si a mí también el alma me hubiese vuelto al cuerpo.

¿Mi alma? ¿Otra más buena? No lo sé a ciencia cierta. Un alma, en todo caso. Más cerca de los 23 que de los 21 gramos habituales. Les puedo dar un certificado. Y en caso de que duden de su grandeza, siempre nos queda la posibilidad de apostar.

La ola

1

Era difícil saber qué lo había llevado hasta esa región del sureste asiático. Había llegado a la isla hacía diez días, procedente de la Costa de Oro, en Australia. Un lugar en el que se había detenido para matar el tiempo y que lo había sumergido en un profundo hastío. Nunca tomaba aviones. Pero esta vez Fulton sintió que debía huir cuanto antes de esas playas doradas llenas de jóvenes surfistas que alcanzaban un éxtasis casi místico cuando corrían una ola de cinco metros sin caerse. A él, que nunca le dolía nada, todavía le tiraban los músculos del vuelo desde Brisbane en un avión donde todo le resultaba demasiado pequeño. Por otra parte, su tabla de surf había hecho el viaje en un avión de mercancías. No entraba en la bodega del avión de Asiair.

La había recuperado esa mañana y ahora estaba en ella, tendido de cara al cielo, en las aguas translúcidas y quietas del mar de Andamán. No lo atraían las zonas húmedas del planeta. Menos aún un mar de tarjeta postal como ese, tan calmo que los pobladores y los turistas podían recorrer sus orillas en piragua. Pero allí estaba, lejos de las costas; un punto blanco en medio de la masa de agua azul que separaba Tailandia de Sumatra.

El mundo estaba lleno de gente como él que recorría el planeta buscando su lugar en el mar y no en la tierra firme. Fulton había conocido a algunos de esos individuos, ya fueran navegantes, buzos o surfistas. Todo indicaba que él pertenecía a esta última familia. En todo caso, al grupo reducido de surfistas que continuamente va de un océano a otro buscando la ola que justifique su existencia.

Alzó la cabeza. El sol estaba bajo, apenas a unos metros sobre la línea del horizonte. «Ya no pasará nada», pensó. Se volvió entonces sobre la tabla y comenzó a remar hacia la costa. Siete u ocho millas lo separaban de la playa. Hundía las manos en el agua y la plancha —una triple longboard construida por él— avanzaba varios metros a cada impulso. Se deslizaba asombrosamente rápido. A veces ayudado por las corrientes frías o alguna ola baja que parecía surgir de ningún lado. En algún momento atravesó lo que debía ser un canal, porque cruzó un par de buques mercantes. El capitán de uno de ellos lo vio e hizo sonar la sirena. Le tiraron un bote de goma, pensando que era un náufrago. Fulton —Juan René Fulton es su nombre completo— sonrió y siguió avanzando. El agua empezaba a entibiarse y el sol ya había desaparecido tras el horizonte. La claridad que aún se percibía de pronto se precisó en una sucesión de luces a lo largo de la costa. Corrió algunas olas, sin verlas, y poco tiempo después encalló en la playa. Se liberó de la correa que lo unía a la tabla, la caló bajo el brazo y caminó por la arena en dirección de la ciudad.

En la playa, algunos jóvenes habían encendido hogueras. No eran surfistas, ya que la isla no era famosa por sus rompientes. Eran chicos y chicas —a veces había alguna isleña con ellos— que por la noche se reunían para celebrar la luna llena o alguna fiesta local de la que ignoraban todo. Fumaban de lo que había, cantaban y bebían hasta el alba. En algún momento, alguno de ellos se desnudaría y se tiraría al agua. Los otros lo seguirían, lanzando gritos de excitación. Le hubiera gustado evitarlos. O verlos ya dormidos, entrelazados, tal cual los encontraba de madrugada cuando regresaba al mar. Pero en el lugar de la isla que había elegido era imposible evitar a los turistas. Día y noche lo invadían todo. Pasó lo más lejos posible de los hoteles que daban a la playa y los dejó atrás. Cruzó Patak Road, la avenida que bordeaba la costa, y enseguida se escabulló por la ciudad con su gigantesca tabla bajo el brazo.

Fulton había alquilado una cabaña en el flanco de la colina, fuera de la ciudad. Una vivienda amplia que en alguna época había servido de dispensario. Ahora la invadía la selva. Le había llevado tiempo, pero al fin encontró un trayecto apartado y casi desierto para llegar hasta allí. Estaba seguro de que nadie lo veía regresar. De madrugada, en cambio, siempre se sentía observado cuando hacía el recorrido contrario. Dos metros sesenta de hombre blanco no pasan desapercibidos. Aun cuando la gente desvíe la mirada al cruzárselos.

Apoyó su tabla contra los matorrales y subió los escalones de teca hundidos en la tierra que conducían a la casa. Esa ladera de la colina quedaba sumida en la oscuridad apenas caía la tarde y no había construcciones en las cercanías. Por eso la luz, aun si era muy débil, retuvo enseguida su mirada. Recorrió el sendero bordeado de mangles y vio el altar iluminado junto a su puerta. Era un altar modesto: una imagen de Buda, frutos y una vela protegida del viento por un cilindro de vidrio. Al lado había un plato cubierto con hojas de plátano. Lo destapó y de inmediato lo asaltó un agradable olor a especias. Acercó el plato a la luz de la vela y vio los trozos de pescado cocido y un puñado de arroz todavía tibio. Se alzó y miró a su alrededor. La única presencia visible era la silueta compacta de los árboles y las plantas tropicales que se extendían en torno a la casa. Fulton sintió sobre su piel el aire perfumado y fresco de la selva. Se volvió hacia la puerta de la cabaña y se disponía a entrar, cuando lo sorprendió un ruido. Luego otro. Ramas que crujían. «Algún animal en la espesura», pensó sin inquietarse.

Volvió a mirar el altar, inclinó la cabeza para agradecerle al Buda por la comida y entró en la casa casi en cuclillas para evitar golpearse con el marco de la puerta. Recogió la linterna del suelo e iluminó el interior. En la habitación no había gran cosa: apenas una mesa, dos sillas y una estera de juncos que le servía de cama. En un rincón, junto a su mochila y a una palangana para lavarse, había botellas de agua almacenadas, conservas y una lámpara de kerosene de la época en que aquello era un ambulatorio. La encendió, se sentó a la mesa y agarró con los dedos una porción de arroz y un trozo de pescado. Apenas terminó el último bocado, dejó el plato junto a las latas de conserva vacías y se dirigió hacia una de las ventanas. Solo veía oscuridad a través del tamiz del mosquitero. Era lo mismo que mirar en un hueco tapiado. Se quitó el bañador y apagó la lámpara. Luego se tendió sobre la estera y, sin tiempo para pensar en nada, ni siquiera en quién podría haberle dejado la comida, se quedó dormido. Su cuerpo ocupaba casi toda la pieza.