4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Versatil Ediciones

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

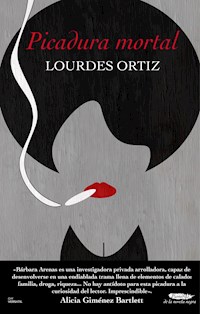

Picadura mortal, está considerada por muchos expertos el primer femicrime ibérico, es decir, la primera novela negra no solo escrita, sino también protagonizada por una mujer en España. Una obra imprescindible en una colección como Pioneras, que pretende reivindicar a las primeras autoras del género negro de nuestro país. Por ello, conmemorando el 40.º aniversario de su publicación, hemos rescatado para los lectores la única aventura protagonizada por la inolvidable sabuesa Bárbara Arenas. Madrid, 1979. "No suelo tener mala suerte, pero hay tipos y tipos, y aquel había resultado de los de "apaga y vámonos": apaga para ver qué pasa y vámonos porque aquí no pasa nada". Así es Bárbara Arenas, no da segundas oportunidades. Tras dejar plantado a su último amante, la detective toma un avión que la llevará a Tenerife a investigar la desaparición de Ernesto Granados, un magnate de la industria tabaquera, tan influyente y rico como poco querido. El desparpajo, el coraje, el sentido lógico y su Colt, son las mejores armas de esta insólita detective. Y la más certera es su intuición, que la llevará a desentrañar una peligrosa trama, en la que los protagonistas son la familia de este controvertido empresario. Los Granados tienen unas particularísimas relaciones y tantos secretos como oscuros son los negocios paralelos al tabaco, que no parece sino extender su cortina de humo sobre la auténtica vida de cada uno de los miembros de la extraña familia…

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Título: Picadura mortal. Publicado por primera vez en marzo de 1979 por Sedmay Ediciones, S.A. .

© Lourdes Ortiz, 1979

Cubierta:

Diseño: Ediciones Versátil

© Shutterstock, de la fotografía de la cubierta

1.ª edición: enero 2019

Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:

© 2019: Ediciones Versátil S.L.

Av. Diagonal, 601 planta 8

08028 Barcelona

www.ed-versatil.com

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita del editor.

Al señorito «Destello»

«Pues, ¿cómo, ¡oh, matador de Madhu!, hemos de ser felices matando a nuestra familia?… Con la destrucción de la tribu se destruyen las eternas instituciones de la misma, y arruinadas las instituciones, la injusticia domina a la tribu entera. Por el predominio de la injusticia, ¡oh, Krishna!, se pervierten las mujeres de la tribu, y con la licencia de estas, ¡oh hijo de Vrishni!, empieza la confusión de las castas».

Bhagavad-Gita, Anónimo.

Prólogo: Pionera entre las pioneras.

La novela negra española es hija de la Transición. Aunque existieron cultivadores del enigma durante la dictadura, especialistas como Salvador Vázquez de Parga aseguran que el nacimiento del género negro en España se produce después de la muerte de Franco.

Algo lógico, por otra parte, si entendemos el género como novela realista y sociocrítica, y no solo como mero pasatiempo paraliterario, pues ¿qué injusticia podría denunciarse en una sociedad tan perfecta como la franquista?

Ironías aparte, si bien Tatuaje, la primera entrega criminal de la serie Carvalho (paradójicamente, la fundacional Yo maté a Kennedy no suele considerarse parte de la serie), fue publicada por Manuel Vázquez Montalbán en 1974, no será hasta finales de los setenta y principios de los ochenta cuando aparezca la primera generación de criminales literarios pata negra. Y entre las editoriales que trataron de impulsar el alumbramiento de la novela policíaca española, etiqueta más común por aquel entonces para referirse a la literatura de género, destaca por méritos propios Ediciones Sedmay.

Pese a su corta vida, apenas duró dos años y no alcanzó la veintena de títulos, en la colección Círculo del Crimen vieron la luz clásicos del calibre de Prótesis, de Andreu Martín, o Un beso de amigo, de Juan Madrid, ganador y finalista, respectivamente, de la única edición del premio del mismo nombre. Pero también joyas tristemente olvidadas como Gay Flower, detective muy privado, primera entrega del esperpéntico investigador con el que el maestro del humorismo PGarcía parodió el hard-boiled americano, y Picadura mortal, de Lourdes Ortiz, considerada por muchos expertos el primer femicrime ibérico, es decir, la primera novela negra no solo escrita, sino también protagonizada por una mujer en España.

Un título tan adelantado a su tiempo, que la contraportada de la edición original de 1979, ante la ausencia de mujeres que escribieran noir, tanto en el panorama editorial en español como internacional, se comparaba a Lourdes Ortiz con Agatha Christie, la máxima exponente de la literatura de misterio. Una obra imprescindible en una colección como Pioneras, que pretende reivindicar a las primeras autoras del género negro de nuestro país. Por ello, conmemorando el 40.º aniversario de su publicación, hemos rescatado para los lectores la única aventura protagonizada por la inolvidable sabuesa Bárbara Arenas.

No en vano, pese a sus veinticinco primaveras, Arenas es una detective privada fuerte, independiente y testaruda, dispuesta a todo para esclarecer la misteriosa desaparición de Ernesto Granados, un acaudalado magnate canario del tabaco, al que toda su avariciosa prole da por muerto.

Y es que, como los canarios no son los únicos pájaros en la isla, la modélica parentela del viejo incluye buitres como una viuda demasiado joven y demasiado alegre para guardar luto al finado, dos hijos sin oficio que solo buscan su beneficio, y dos peligrosas nueras a las que solo une su odio recíproco y el que sienten hacia sus maridos.

Y si a eso le añades una díscola nieta casada con un mafioso del juego y un hijo pródigo con antecedentes como narcotraficante, aunque Arenas sea una mujer literal y figuradamente de armas tomar, cuando las sorpresas y los muertos se sucedan, nuestra joven investigadora tendrá que dar lo mejor de sí misma para no pasar a mejor vida y descubrir, en la última página, qué pasó realmente con Granados.

Para redondear el explosivo cóctel de enredos familiares e inesperadas vueltas de tuerca con la que hace ya cuatro décadas la polifacética y laureada escritora, traductora y profesora Lourdes Ortiz (Madrid, 1943) debutó en el género negro, Picadura mortal cuenta con una pizca de crítica feminista y un estilo tan natural y divertido, que apuesto a que, como yo, antes de poner punto y final a esta pionera entre las pioneras, estaréis deseando que la pareja Ortiz–Arenas hubiese colaborado en más investigaciones.

Sergio Vera Valencia

Director de la colección Off Versátil

1

No suelo tener mala suerte, pero hay tipos y tipos, y aquel había resultado de los de «apaga y vámonos»: apaga para ver qué pasa y vámonos porque aquí no pasa nada.

Mientras contemplaba a mi lado el cuerpo dormido de aquel muchacho rubio, tan tiernecito, por otra parte, me preguntaba cómo puedo ser tan tonta para, a mis veinticinco años, no tener todavía claro aquello de «quien con niños se acuesta…». Por eso, mientras bostezaba y empezaba a imaginar los modos y maneras que me permitirían salir de aquella cama, sin tener que volver a repetir el largo y lamentable toma y daca de aquella noche, añoraba que la cosa se pusiera movidita, y lo de movidita no iba en el sentido que el lector puede estar imaginando.

Suelo elegir los casos de los que me ocupo y nunca acepto ninguno sin consultarlo despacito con la almohada y con mis tripas. «Intuición femenina», que dice el jefe y que, por lo general, no me da mal resultado. Y, sin embargo, en aquella mañana, adormilada aún y un poquito decepcionada, me hallaba en la situación ideal para ser convencida de que no había nada que me apeteciera más que recoger mis bártulos, ponerme en marcha, y verme de nuevo en la pretenciosa y desairada postura de aquel que busca enderezar entuertos y rescatar doncellas maltratadas. No era una doncella lo que había que salvar, sino a un ¿respetable? anciano, reclamado por una angustiada familia.

Si el rubito que se encontraba a mi lado no hubiera abierto los ojos al oír el teléfono ni simulado arrumacos de «vamos a ver qué pasa ahora», mi contestación a Juan Carlos se hubiera parecido más a un: «Corta y déjame dormir tranquila» que a aquel: «Desde luego» que debió dejarle de una pieza por lo que mostraba de excesiva abnegación y condescendencia de mi parte. Mi jefe estaba demasiado acostumbrado a mis peros y vacilaciones, como para que no sintiera un ligero sobresalto —podría jurarlo, aunque estaba lejos— ante mi rápido e inesperado asentimiento, pero la mano buscadora del niñito prometía juegos y lindezas que llevaban a un punto al que no me apetecía volver; así que, con muestras de fastidio infinito por la llamada que iba a cortar «el más excelso momento de amor jamás vivido» —nunca hay que ser demasiado dura para no desalentar al partenaire, que en otros casos y quizá con otra puede llegar a mejores resultados—, me levanté de la cama, me disculpé y con tono de lástima dije aquello de que: «Desgraciadamente, una siempre está en acto de servicio».

Quizá no me salió tan grandilocuente, pero mientras el otro insistía y prometía placeres sin cuento, yo comencé a lavarme con la convicción de que mi jefe me había robado un sí para un asunto de esos cutres, que al final solo dejan un mal sabor de boca.

«Asunto Granados», pensaba, mientras me vestía y contemplaba con una cierta nostalgia el donaire del joven que, en calzoncillos, volvía a recuperar su apostura y su prometedor talante. No me gusta comenzar nada en sábado, pero sábado era y tenía que tomar el avión aquella misma mañana.

Di un cálido beso de desagravio a mi voluntarioso acompañante y le puse de patitas en la calle en cuanto estuvo vestido y peinadito. No le caía mal el tupé, aunque comprobé que necesitaba horas delante del espejo para conservarlo derecho. Suspiré por aquello de: «¡Oh, momento, no te vayas todavía!» y me puse a hacer mi maleta. El único problema que se me planteaba era elegir la ropa adecuada. Pensaba, mientras metía el bikini, que un bañito en la playa no dejaba de ser apetecible.

2

Cuando un hombre como Ernesto Granados desaparece, una intuye que se lo habrá buscado: arreglo de cuentas o algo así. Los periódicos habían hablado, hacía ya dos meses, de secuestro político y, al cabo del tiempo, la policía parecía haber abandonado la investigación. Granados era un importante industrial canario que, a pesar de perros y redadas, seguía sin aparecer. La prensa se había aburrido de hacer cábalas y comentar el caso, y todo parecía olvidado cuando, hacía solo dos días, el hijo mayor, Adolfo Granados, se había presentado en nuestra agencia para solicitar que prosiguiéramos la búsqueda.

Juan Carlos, mi jefe, no acostumbra a ser muy explícito y confía, con una confianza que no deja de conmoverme, en mis dotes de sabueso eficaz; no me gusta fallarle, pero esta vez era muy poco lo que sabía cuando cogí el avión rumbo a Las Palmas, lamentando la resaca y el cansancio, que me habían arrastrado a un sí, del que ya comenzaba a arrepentirme.

La sagrada familia me esperaba como se espera el santo advenimiento. El hijo mayor, playboy sin gracia, de esos que consiguen, a base de saunas y prolongado ejercicio, un aire deportivo y semimarinero que no podía borrar del todo su aspecto hortera de figurín de grandes almacenes, vino a recogerme al aeropuerto. Creo que, cuando vio que era mujer, inició un gesto de contrariedad, pero los Granados, a primera vista eran corteses, y enseguida me dedicó la más acogedora de sus sonrisas, de esas de «no esperaba que fuera tan bonita». Me tasó con los ojos, demorándose quizá excesivamente en mis caderas —una sabe cuál es su punto fuerte—, y después me dijo que lo acompañara hasta el coche.

Todo como de cuento. Mi honorable anfitrión, bajo una ostentosa preocupación filial, dejó entrever los motivos de su inquietud: el viejo no aparecía, y sin viejo, ellos, sus apacibles hijos, no verían ni un duro.

Había que encontrarlo vivo o muerto. Él pensaba que su padre había sido asesinado; por quién y por qué era lo que yo debía averiguar. Lo de menos era encontrar al ejecutor, y lo de más poder estampar una firma en un certificado de defunción, que garantizase a los hijos y a la dolorida esposa el disfrute de la herencia. Mientras no apareciera —era de los que tenían todo atado y bien atado—, los hijos no podrían tocar ni una peseta. Y la fábrica de tabacos y todo lo demás: bonos, acciones, tierras y fincas quedaba en manos de un «entregado» administrador a quien ni Adolfo y, como luego pude comprobar, ni el resto de la familia, querían demasiado.

Adolfo Granados estaba orgulloso de sus puros y ondeaba la petaca de oro como quien muestra en público su primera condecoración: «Le aseguro que son de nuestra mejor reserva. Ni los habanos de Fidel tienen esta calidad». Me hubiera gustado aceptar uno, pero por eso de mantener la imagen, me limité a mi sencilla cajetilla de Camel; convenía mantener las distancias y, sobre todo, dejar claro, desde el principio, que una agente no se dejaba impresionar fácilmente por puros, especialmente preparados, y petacas como las que debe utilizar el sah de Persia. Cuestión de gusto y cuestión de formas.

La dolorida esposa resultó ser una rubia con aires de colegiala, pasada por revista francesa de modas, de la que Adolfo hablaba con respeto infinito, mientras se ruborizaba y agachaba los ojos. No pasaría de los veintitrés, y a base de puntillitas blancas se le podrían echar unos dieciocho. Un bombón, que sabía llevar su posible viudez con serenidad casi olímpica. ¿De dónde había salido? Fue ella la que salió a recibirnos y ella la que parecía manejar al servicio, y desde luego al nene grande, quien, por otra parte, estaba casado con una ¿vieja? hipocondriaca que apenas abandonaba sus habitaciones. Margarita, la joven suegra, hablaba de su nuera con un calculado desprecio, y, ante sus generosos adjetivos, el hijastro querido sonreía con agrado afirmativo, diciendo aquello de: «Tú sí que eres un ángel».

El segundo hermano, Roberto, era de esos que una imagina esperando a la puerta del colegio para abrir su gabardina. Era rechoncho y bastante calvo y tenía unos ojillos húmedos y lacrimosos; ojillos brillantes de esos que la desnudan a una, aunque sea en pleno invierno y haya que traspasar el abrigo de piel y la bufanda. Roberto, en cualquier caso, se mostró amable y servicial y, a la primera de cambio, me llevó a un rincón, no para abrirse la gabardina, sino para intentar convencerme, antes de que cualquier otro le tomase la delantera, de que entre Adolfo y su madrastra se habían encargado de suprimir al viejo.

—¡Todo cambió desde que llegó a esta casa esa mala zorra! Mi padre cayó en la trampa como luego cayó Adolfo.

»Es una mosquita muerta. Una de esas que parece que se dejan y luego le toman a uno el pelo. Le gusta encelar, que todos bailen a su alrededor. Conmigo lo intentó también, pero le salió el tiro por la culata. ¿Cree usted que una chica decente se pasea desnuda delante de sus hijos, cuando estos tienen la edad que nosotros tenemos?

La magnanimidad dadivosa de Margarita era repartida de modo desigual, y el pobre Roberto se había llevado la peor parte. En cambio, Roberto hablaba de su cuñada, «la pobre Rosario», casi con veneración: «Mujer entregada, esposa que no se merece», y, al hablar, levantaba hacia mí sus ojitos húmedos y movía su lengua sobre el labio como si se relamiese. En aquella primera entrevista tuve la penosa sensación de que aquel gordito podía saltar encima de mí en cualquier momento; en muy pocas palabras me transmitió su nada grata opinión acerca de las mujeres. Quizá quería ponerme en guardia. Lo dijo sin tapujos: mi llegada a la isla solo podía servir para tapar cosas non sancta.

Margarita, a su vez, en plan amiga que comparte, se ofreció para acompañarme a tomar un primer baño en la piscina: «Las escaleras que descienden hasta la playa están muy gastadas y no conviene bajar de noche». Allí, en la tumbona, la inconsolable viuda se quitó la máscara de languidez con que nos había recibido y me habló del viejo en términos que hubieran puesto colorado al atildado Adolfo. Lo curioso es que todos estaban convencidos de que Ernesto estaba muerto. La buena madre —no todo el mundo se encuentra a los veintitantos años con dos hijos modelos que pasaban de los cuarenta y un tercer guayabo, Carlos, que se me escamoteaba por el momento— resultaba dicharachera y atrevida cuando se ensañaba con el esposo setentón. Lo raro era que no intentara disimular conmigo, cosa chocante, ya que se suponía que mi presencia en aquella casa no tenía más finalidad que encontrar al muerto o al asesino. O Margarita era muy lista, o no tenía sentido que se esforzara por presentarme su rostro menos dulce. ¿Cómo y cuándo llegó a la isla? Adolfo me había contado, durante el trayecto desde el aeropuerto, que Margarita se había casado con su padre hacía un año y, desde luego, que ella era la principal heredera. Y, sin embargo, Margarita no se molestaba en enharinar su pata.

Como ya sabía yo antes de llegar a la casa, el viejo controlaba toda la zona: la gente de los alrededores vivía de la fábrica o de la plantación, y con palabras de la «desconsolada» esposa, hasta el último peón de la finca tenía motivos para desear su muerte: «Era un mal bicho». Pero Margarita, igual que Adolfo, descartaba la posibilidad del secuestro. La verdad es que pocos secuestradores se molestan en quitar a un tipo de en medio para luego no preocuparse de pedir un rescate. Y, sin embargo, la policía no aceptaba otra hipótesis. ¿Qué interés tenía la familia en desenterrar los trapos sucios? Desenterrar al viejo no era tarea fácil y mucho menos si Ernesto descansaba en el fondo de ese mar que según Margarita nunca llegó a apreciar.

—¿Cómo ocurrió?

—¿Cómo ocurrió el qué?

—La desaparición del viejo.

—¡Bah! Él tenía una vida tan regular como un reloj. Apenas se movía, y una en cualquier momento podía saber lo que estaba haciendo. Se levantaba con las gallinas y pasaba a la biblioteca, donde lo aguardaba González; despachaban hasta las once o las doce. Luego solían dar un paseo a pie o a caballo; solían pasear a caballo —parece que es una de las pocas cosas que aprendió en el ejército—. Después, hacia la una y media, tras haber revisado las plantaciones —lo llevaba todo como una hormiguita—, regresaba a la casa y comíamos. Más tarde se acostaba hasta las cuatro. Bajaba al jardín y daba un pequeño paseo; volvía a meterse en la biblioteca con González y a las ocho cenábamos. A veces veía un rato la televisión, pero la mayoría de los días a las nueve y media se metía en la cama. ¡Como ves, un poema!

—¿Y?

—Sí. Aquel día se levantó como siempre y despachó con González. Luego salieron juntos a dar su paseo. No volvió más. González dijo que nada más abandonar la finca le pidió que lo dejara solo. Le gustaba ir paseando hacia el mar y no quería que nadie lo molestase. González regresó por su coche y se marchó a Las Palmas. Vive allí en una especie de buhardilla miserable; tan miserable como él mismo.

—Así que desapareció a plena luz del día.

—Sí. Eso es lo sorprendente; el asesino o los asesinos lo debían tener todo muy bien planeado; aunque, como te he dicho, no era muy difícil imaginar dónde se le podía localizar. Todos en la comarca conocían su horario.

—¿No es raro que teniendo tantos enemigos se atreviera a pasear solo?

—Era muy orgulloso. Sabía que lo odiaban, pero estaba seguro de ser invulnerable. Para él, el mundo se dividía en lobos y corderos. Los lobos siempre tienen las de ganar, se lo he oído decir miles de veces; los corderos nunca atacan, se someten. Confiaba en que nadie se atrevería a levantarle la mano: oponerse al viejo es quedarse en la calle, y el paro es grande en las islas. Todo eso lo sabía muy bien él, y por eso supo vandearse cuando las cosas se le presentaban feas. Fíjate si estaría seguro de sí mismo que tenía pensado presentarse a las próximas elecciones; el sentido común le haría a uno pensar que siendo como era no iba a lograr un solo voto. Pero él estaba convencido de que conseguiría esos votos, como lo había conseguido todo desde hacía cuarenta años. ¡Creo que hubiera salido elegido!

—¿Por eso se pensó en el secuestro?

—Tonterías. Todos saben que él es aquí el amo. Si no ganara las elecciones sería lo mismo; el que ocupara el ayuntamiento estaría hecho por él y a su imagen y semejanza. No. No le mataron por eso. A nadie le importaba que se presentara o se dejara de presentar. Aquí todo funciona de otra manera.

El agua de la piscina estaba demasiado caliente, pero yo había llegado con sequedad mesetaria y me dejó como nueva. Por un momento llegué incluso a olvidar que yo era solo Bárbara Arenas, eficaz detective privada, obligada de pronto a compartir la vida de familia de uno de esos entrañables grupos que es mejor no elegir para pasar un fin de semana.

La casa era tan pretenciosa como el mismo Adolfo. Una pesadilla: tejados de pizarra, muros de ladrillo y unos increíbles pináculos rematados por bolas de granito que sugerían nostalgias imperiales. Adolfo me había dado a entender que todo aquello era un respetable y antiguo negocio familiar y, sin embargo, en aquella triste mole escurialense, con aire de los años cuarenta, no había tradición, sino modernidad de parador de turismo. Yo echaba de menos las casitas blancas con las que nos habíamos cruzado a lo largo de la carretera; solo un demente o un idiota podía haber hecho construir un edificio de aquella índole, un edificio que parecía transplantado desde Cáceres o Castilla a aquel paraíso de pitas y palmeras de todos los tamaños. Margarita se encargó de explicarme que todas las ventanas de la casa se abrían de espaldas al mar, según ella: «Ernesto aborrecía el agua».

De todo lo que la madrastra había soltado, solo había retenido un dato nuevo: el viejo, al parecer, había estado alguna vez en el ejército. Todo lo demás: el modo en que desapareció, sus regladas costumbres, estaba incluido en el informe esquemático que me había entregado Juan Carlos antes de salir. Me daba la impresión de que poco o nada iba a sacar de aquellas entrevistas.

Adolfo, de pasada, me habló del tercer hermano, el viva la virgen, el hijo pródigo, aquel que tuvo que ser expulsado, porque se metió en cosas que tiznaban el prestigio familiar. No le gustaba dar vueltas al asunto y se negó a darme detalles sobre las actividades de Carlos. «Asunto pasado», dijo; tan pasado que nada tenía que ver con la desaparición de su padre: «Fue él quien lo echó, y desde hace dos años no ha vuelto a pisar esta casa». Adolfo era de los que se adhieren al viejo refrán de: «No mentar la cuerda en casa del ahorcado». Para él, Carlos solo era un nombre molesto que había que evitar, como era preciso evitar cualquier comentario sobre la hija mayor de Roberto y sobre: «Ese gandul, ese golfo con el que se ha casado».

Adolfo, como primogénito, vivía en la casa grande con Rosario y Margarita. Roberto vivía en un chalet, situado a unos tres kilómetros dentro de la misma finca, y allí lo esperaban pacientemente su esposa Adela y su hija pequeña. Pacientemente debía ser, desde luego, porque Roberto cenó con nosotros y tuve la sensación de que no se resignaba a ceder los derechos de aquel esperpento palaciego a su hermano.

Nora, su hija mayor, había roto los esquemas familiares y el Guillermo que eligió por marido, había servido, al parecer, para excluirla del clan. Adolfo adoptó un tono solemne al contármelo: «Desde que se casó con ese le tengo prohibido que ponga los pies en esta casa». Margarita, por otro lado, comentó que aquella decisión había contribuido a hacer sus días en la isla todavía más aburridos.

—Con Nora y Guillermo podía salir alguna noche. Viven a unos veinticinco kilómetros de aquí. Él es dueño de un club y se ha metido en negocios en la construcción. Allí hay vida… se baila… es otra cosa.

Supuse que Adolfo le reprochaba a Guillermo haber introducido el mundo de la especulación en un ámbito donde el único dinero santificado era el que provenía del tabaco; recelos de primogénito o envidia ante lo que no se domina. En cualquier caso, ni la casa, ni Adolfo, ni desde luego Roberto presentaban el aspecto «señorial» que hubiera explicado tantos remilgos; estaba claro que ninguno de los dos hermanitos había gozado nunca de la confianza del padre; eran dos segundones al margen del negocio paterno, viviendo, como Lázaro, de las migas que el otro quisiera darles, y anhelando, en lo más profundo de su corazón, que el viejo déspota les dejara de una vez el campo libre. Cuando sus esperanzas parecían a punto de realizarse, el viejo les hacía la mala jugada de morirse sin ser muerto y, como la ley es la ley, sin cadáver no hay entierro y sin entierro no hay constancia de que el rey haya dejado de existir y, por tanto, no hay «rey puesto». Además quedaba el administrador, hombrecillo sin personalidad, «pequeño tirano», como decía Margarita, que era el único con poderes mientras el viejo siguiera sin aparecer.

—Él lo lleva todo, como si Ernesto siguiera vivo.

Tan vivo que los hijos tenían que conformarse con un «ridículo» sueldo de empleados de segunda —fue Adolfo quien lo definió así—, mientras el resto de los habitantes de la isla pensaban que la familia nadaba en la más gozosa abundancia. Cuando se refirió a las cien mil módicas pesetas de asignación, que les correspondían a cada uno, mientras el padre viviese, recordé las cinco mil únicas pesetas que llevaba en el bolsillo. Mi jefe suele ser espléndido, pero se olvidó de pagarme las «dietas», y con las prisas para coger el avión, no había podido pasar por el banco. Cinco mil pesetas eran poco dinero para moverme por la isla con libertad, y pensé que antes o después tendría que rogarle al cabeza de familia regente que contribuyera a aliviar mis gastos. La finca estaba relativamente aislada y tendría que alquilar un coche; tenía muchas visitas pendientes y, aunque el domingo es día para el descanso, no me gusta perder mi tiempo. Necesitaba conocer cosas del pasado del viejo; debía acudir al pueblo, para hablar con la familia de alguno de los muchachos detenidos; a la comisaría no podría acudir hasta el lunes, y algo me hacía pensar que mi visita allí no iba a ser muy bien recibida. Por eso convenía que supiese muchas cosas antes de ponerme al habla con el comisario.

Rosario tampoco bajó a cenar, ocasión que aprovechó Margarita para bromear de nuevo sobre sus nueras. En la piscina había dicho: «¿Que qué le ocurre?, la menopausia y un marido que no la quiere». Ahora, delante de Adolfo, se limitaba a burlarse de sus enfermedades.

—Rosario está más sana que usted y que yo. Lo que sucede es que le encanta estar dándole vueltas a una serie de enfermedades, que ni siquiera deben estar catalogadas en los libros de Medicina. Está siempre enferma, pero solo por el placer de los nombres: arritmia, taquicardia, jaqueca. Todo un inventario; la ventaja es que ella es la primera en no tomárselo muy en serio.

Nos levantamos de la mesa y yo decidí retirarme a mi cuarto. Había sido una tarde un poco cargadita.

La criada canaria, que se encargó de acompañarme hasta el piso de arriba, andaba como si se deslizara, y era tan silenciosa, que todos mis intentos para sonsacarle una palabra fueron inútiles. Cuando pasábamos por delante de la puerta de Rosario, me pareció escuchar unos gemidos. Me detuve para oír mejor y pensé que si la nuera abnegada gemía o lloriqueaba, la suegra era todavía más injusta de lo que se esforzaba por demostrar. Fui a abrir la puerta y la canaria me detuvo:

—La señora está enferma.

Luego me indicó con la cabeza que la siguiera hasta el fondo del pasillo y, como estaba realmente cansada, pensé que era mejor dejarse guiar por ella.

Mi cuarto era tan gratamente horrible como el resto de la casa. Tenía que dormir bajo un dosel y en la cabecera amenazaba con desprenderse un gigantesco crucifijo. Al principio pensé que sería auténtico y enseguida comprobé que era solo una mala imitación, una imitación de tercera o cuarta, como imitación eran los modales de Adolfo y los aires de mundo de la angelical madrastra. Un cromo de colores mal pintados, demasiado mal pintados, tanto que lograban alcanzar un grado de veracidad que volvía a hacerlos interesantes.

No amo los dramas familiares, sobre todo cuando adquieren un tono de vodevil, y allí todo parecía montado para una representación, una representación de una mala novela policiaca. Los personajes no resultaban simpáticos y tenían algo de cartón piedra: la joven viuda, vestidita de blanco, manejaba al nene grande y era poco querida por el segundón, que, sin embargo, defendía encarecidamente a la relegada esposa del primero.

Nadie parecía querer al viejo Ernesto; quizá solo ese contable, González, el último que lo vio vivo. Tendría que conectar con él enseguida; él debía saber mucho más de Ernesto Granados que todos los demás juntos. ¿Desde cuándo permanecía a su lado?; el viejo desaparece y el último que lo acompaña es su fiel lacayo. Conmovedor. ¿Puede un lacayo revelarse? Se dan casos en que el perrillo se convierte en lobo, cuando el amo aprieta demasiado el dogal.