5,99 €

1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

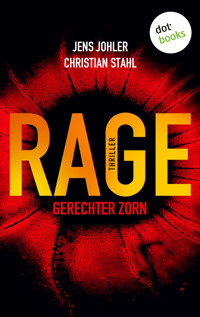

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Der brutalste Terroranschlag seit 9/11: Der actionreiche Thriller »RAGE – Gerechter Zorn« von Jens Johler & Christian Stahl als eBook bei dotbooks. Wenn Terror die Welt regiert … Bei einem Gipfeltreffen der wichtigsten Regierungschefs eröffnet plötzlich ein Sicherheitsbeamter das Feuer auf die versammelten Politiker – und exekutiert kaltblütig 19 der bedeutendsten Staatsgrößen. Der Verdacht fällt zunächst auf islamistische Gruppen, doch die Recherchen führen CIA-Agent Hamlet Mueller und UNO-Beauftragte Senait Darod schon bald in eine ganz andere Richtung: in die geheimen Labore der CIA. Wird hier an einer weltweit geächteten biologischen Waffe geforscht – und ist Mueller der Wahrheit zu nahegekommen? Während Darod versucht, das Mastermind hinter dem Anschlag zu finden, beginnt für Mueller ein Albtraum im Wachzustand: Er spürt wie in ihm eine unglaubliche, alles verzehrende Wut erwacht, die droht, ihm die Kontrolle über sein eigenes Ich zu entreißen … »Hohes Tempo, Schauplatzwechsel, Spannungskulmination und ein rasanter Showdown zeichnen den Thriller von Johler & Stahl aus.« Ulrich Deurer, Dozent an der Ludwig-Maximilian-Universität München Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der temporeiche Wissenschafts-Thriller »RAGE – Gerechter Zorn« von Jens Johler & Christian Stahl zeigt, wie tödlich die Kombination von Wissenschaft und Politik sein kann. Dieses eBook ist eine aktualisierte und komplett überarbeitete Fassung von »Das falsche Rot der Rose«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 505

Ähnliche

Über dieses Buch:

Wenn Terror die Welt regiert … Bei einem Gipfeltreffen der wichtigsten Regierungschefs eröffnet plötzlich ein Sicherheitsbeamter das Feuer auf die versammelten Politiker – und exekutiert kaltblütig 19 der bedeutendsten Staatsgrößen. Der Verdacht fällt zunächst auf islamistische Gruppen, doch die Recherchen führen CIA-Agent Hamlet Mueller und UNO-Beauftragte Senait Darod schon bald in eine ganz andere Richtung: in die geheimen Labore der CIA. Wird hier an einer weltweit geächteten biologischen Waffe geforscht – und ist Mueller der Wahrheit zu nahegekommen? Während Darod versucht, das Mastermind hinter dem Anschlag zu finden, beginnt für Mueller ein Albtraum im Wachzustand: Er spürt wie in ihm eine unglaubliche, alles verzehrende Wut erwacht, die droht, ihm die Kontrolle über sein eigenes Ich zu entreißen …

»Hohes Tempo, Schauplatzwechsel, Spannungskulmination und ein rasanter Showdown zeichnen den Thriller von Johler & Stahl aus.« Ulrich Deurer, Dozent an der Ludwig-Maximilian-Universität München

Über die Autoren:

Jens Johler, geboren 1944 in Neumünster, war nach seiner Ausbildung in München drei Jahre lang als Schauspieler an den Städtischen Bühnen in Dortmund engagiert. Danach studierte er Volkswirtschaft in Berlin und arbeitete als wissenschaftlicher Assistent an der FU. Er schreibt Radiofeatures, Theaterstücke, Erzählungen, Politthriller und Biographien.

Die Website von Jens Johler: jens-johler.de

Christian Stahl, geboren 1970, studierte in Bonn und Oxford Germanistik und Geschichte. Nach Abschluss seines Studiums war er zunächst als Radiomoderator und landespolitischer Hörfunkkorrespondent für die ARD tätig. 2005 gründete er Stahlmedien, eine Beratung für Leadership und Kommunikation. Er ist Co-Founder der elda – european leadership and debate academy sowie Regisseur des preisgekrönten Dokumentarfilms »Gangsterläufer«. Heute ist Stahl als Berater für CEOs und SpitzenpolitikerInnen und als Sachbuchautor in Berlin tätig.

Die Website von Christian Stahl: christian-stahl.com

Von Jens Johler & Christian Stahl erscheint bei dotbooks:

»RAGE – Gerechter Zorn«

Von Jens Johler & Olaf-Axel Burow erscheint bei dotbooks:

»GENIUS – Eiskalter Plan«

Von Jens Johler erscheint bei dotbooks:

»CONTROL – Mörderische Rache«

***

Überarbeitete eBook-Neuausgabe Oktober 2021

Dieses Buch erschien bereits 2004 unter dem Titel »Das falsche Rot der Rose« beim Europa Verlag.

Copyright © der Originalausgabe 2004 Europa Verlag GmbH, Leipzig

Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Stefan Hilden, hildendesign.de unter Verwendung von © pexels.com

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)

ISBN 978-3-96655-903-4

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »RAGE – Gerechter Zorn« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Jens Johler & Christian Stahl

RAGE – Gerechter Zorn

Thriller

dotbooks.

»Wenn ihr in meinem Worte bleibt,

seid ihr in Wahrheit meine Jünger;

ihr werdet die Wahrheit erkennen,

und die Wahrheit wird euch frei machen.«

Johannes, 8, 32

I. DAS ATTENTAT

DIE FREITREPPE

Die Treppe sieht aus wie ein Schafott. Als er sie heute Morgen dort aufgebaut sah, aus rohem Holz gezimmert, lang gestreckt, drei Stufen, die ins Nirgendwo führten, war ihm sofort diese Assoziation gekommen. Er hatte sich noch darüber geärgert, dass ihm gleich zu Beginn der Konferenz ein so düsterer Gedanke kam, und auch darüber, dass der Vergleich so falsch war, völlig daneben. Ein Schafott sah anders aus. Ein Schafott war ein hohes Gerüst, auf dem ein Galgen stand, oder eine Guillotine. Eine Treppe ist kein Schafott, sie sieht auch nicht so aus. Und trotzdem ging ihm der Vergleich nicht aus dem Kopf.

Es war in letzter Zeit häufiger so, dass ihn düstere Gedanken heimsuchten. Schwarze Bilder nannte er sie. Manchmal, in einer Mittagspause oder frühmorgens beim Joggen, fielen sie ihm ein. Du siehst zwei Autos auf der Straße und hast die Vision: Gleich krachen sie ineinander. Wobei Vision ein viel zu anspruchsvolles Wort ist. Es ist nur so ein Bild. Du siehst ein Flugzeug am Himmel und denkst: Gleich explodiert es. Aber du denkst es nicht nur, du siehst es wirklich. Oder du schüttelst einem Diktator die Hand, weil es dein Job ist, ihm die Hand zu schütteln, und denkst, knall ihn ab, den Hund.

Schwarze Bilder. Ob die anderen auch so etwas hatten? Er hatte noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Nicht einmal mit seiner Frau. Seine fünfte Frau, mit der es allerdings auch nicht mehr das Rechte war. Warum konnte er seiner Frau nicht treu sein? Warum war er sich selbst nicht treu geblieben? Das war der Gedanke, der ihn immer wieder beunruhigte in letzter Zeit, seit einem Jahr vielleicht, seit er dieses Fieber gehabt hatte. Er wurde alt. Er wurde nachdenklich. Aber er hatte auch wieder Angst, über sein Leben nachzudenken. Ja, der europäische Außenminister hatte Angst vor der Frage, wieso er, der früher dort unten bei den Demonstranten gewesen war und Wir wollen Alles gefordert hatte, heute auf der anderen Seite stand und Sätze sagte wie: »Die Frage nach der gerechteren Welt ist Thema des Gipfels. Eigentlich müsste man eine Demonstration der Freude veranstalten.« Wörtlich. Gestern vor den Kameras des deutschen Fernsehens.

Dabei hatte die Bewegung da unten durchaus das Recht, alles zu fordern. Eine Bewegung durfte sich anders verhalten als die Politik. Die Politik musste mit Mehrheiten handeln, Bewegungen hatten Köpfe zu erobern. Eine Bewegung konnte sagen: Wir wollen alles, und zwar jetzt! Eine Bewegung konnte sagen: Wir halten die Armut nicht mehr aus, die soll jetzt abgeschafft werden, und zwar sofort! Diese Forderung war legitim. Ob es den Leuten da unten gelingen würde, die Armut sofort abzuschaffen, wenn sie selbst an der Regierung wären, war eine andere Frage. Aber das war nicht der Punkt. Der Punkt war: Reagieren wir hier oben sensibel genug auf die Armut?

Er spürte eine Hand auf seiner Schulter. »We live in a better world, now«, sagte der amerikanische Kollege mit seiner rauen Stimme. »Thank you again for your Unterstutzung.« Er sagte das Wort auf Deutsch. Es klang grauenhaft.

Er hatte es wieder nicht geschafft. Am Morgen war Lieutenant Vincent Raoux noch voller Hoffnung gewesen. Er hatte sich vorgenommen, endlich den Schritt zu wagen, mit dem er sich in Gedanken seit Wochen beschäftigte. Er war ganz sicher gewesen: Heute werde ich es tun. Aber dann hatte ihn doch wieder der Mut verlassen.

John Allan war aber auch komisch gewesen, heute. So introvertiert. So abweisend. So, wie er eben manchmal war. Er hatte ihn noch fragen wollen, was ist denn los, was hast du, ist was passiert, du bist ja so komisch heute. Aber nicht einmal das hatte er sich getraut. Da war so eine Ausstrahlung von Rührmichnichtan, Sprichmichnichtan. Ehrfurcht gebietend. Oder was nun das richtige Wort dafür war. Er hatte immer Mühe damit, das richtige Wort zu finden. Oder die richtigen Worte. Deswegen hatte er ja auch so lange gezögert.

Sie waren jetzt seit einem Jahr zusammen in derselben Einheit, einer Spezialeinheit der RCMP, der Royal Canadian Mounted Police. Sie waren heute mit Maschinenpistolen bewaffnet, John und er, nicht bloß mit Pistolen. Was aber eigentlich überflüssig war. Die Sicherheitschecks begannen schon ein paar Meilen entfernt, genau genommen schon, wenn man überhaupt nach Etobicoke hinein wollte, aber der Stadtteil war natürlich riesig, trotz allem. Deswegen hatte man jede der drei Zugangsstraßen zum neuen Kongresszentrum hermetisch abgeriegelt. Wer hier rein wollte, der musste schon zwei Kilometer vor dem Ziel seinen Wagen öffnen, die Hunde rumschnüffeln lassen und ertragen, dass sie ihn gründlich abtasteten. Dann, fünfhundert Meter vor dem Gebäude, noch einmal dasselbe. Und am Eingang des Kongresszentrums noch einmal. Auf dem Parkplatz und in der Tiefgarage liefen ebenfalls Kollegen herum, alle zur Feier des G-20-Gipfels in RCMP-Uniform gekleidet. Dies hier war ja nicht irgendein Ereignis. Zwanzig Staatschefs, ebenso viele Minister, dazu die Staatssekretäre und Staatssekretärinnen, der ganze Stab von Mitarbeitern, all dieses Volk, das sich wichtig tat und Unmengen von Steuergeldern verschlang. Aber wann sah man schon einmal so viele hochkarätige Politiker?

Doch, der Job war wirklich in Ordnung. Sie hatten hier auch eine gute Kameradschaft. Das war wichtig. Du riskierst nicht gern dein Leben für eine Truppe von Arschlöchern oder Schlappschwänzen. Aber so waren die hier nicht. Das waren Männer. Im besten Sinne. Und er war gern mit Männern zusammen.

Er blickte hinüber zu seinem Kameraden. John stand in militärischer Haltung, schaute in die Ferne auf den von der untergehenden Sonne geröteten Himmel und rührte sich nicht.

Er hatte sich ihm nähern wollen, als sie sich heute Mittag zum Dienstbeginn umzogen, er hatte ihn einladen wollen, lass uns doch einfach mal zusammen ausgehen, ich kenne da ein Lokal downtown, so eine Bar, na ja, du wirst schon sehn. Oder wir segeln mal zusammen. Oder machen sonst irgendeinen Scheiß. Nur einfach mal wir beide, du und ich. Aber es war nicht daran zu denken gewesen. Unnahbar, das war das Wort. Als hätte er einen unsichtbaren Schutzpanzer um sich herum.

Und dabei war John doch eigentlich ganz anders. Sie hatten einmal in der Sauna gesessen, erst mit anderen zusammen, dann, weil sie die beste Kondition hatten, nur noch zu zweit, John und er. Und John hatte angefangen zu erzählen. Davon, dass es schwierig geworden war mit seiner Frau. Irgendwie sei er unzufrieden, hatte er gesagt, und er habe das Gefühl, er müsse mal mit jemandem darüber reden. Besonders seit er dieses Fieber gehabt hätte. Aber danach hatte er nicht mehr weitergesprochen. Als ob er etwas zu verschweigen hätte. Als ob da etwas wäre, über das er besser nicht reden sollte. Manchmal war es ja so: Was nicht gesagt wurde, das existierte auch noch nicht richtig.

Seit diesem Tag hatte Vincent die Ahnung, dass es John genauso ging wie ihm. Da war die Frau, da war das Haus, da war der Garten, da war der Fernseher, da war das Segelboot – aber etwas fehlte.

Er schaute wieder zu John hinüber und hoffte, John würde wenigstens einmal einen Blick mit ihm wechseln, aber es geschah nicht. Stattdessen ging die große Glastür auf.

Noch zwei Minuten. Katie Clooney, Star-Reporterin des amerikanischen Fernsehsenders News of the World, NOW, schaute auf ihren Monitor. Noch zwei Minuten, dann begann die Sendung.

Sie hörte das Gebrüll der aufgebrachten Menge durch den Kopfhörer: Globalization is terror – Attac is the answer – We fight for a better World – Hey, hey, ho: WTO has to go! Sie konnte die Slogans, die von den wütenden Demonstranten unermüdlich skandiert wurden, nicht immer verstehen, aber sie brauchte nur auf ihren Monitor zu sehen, dann sah sie die dazu passenden Spruchbänder: Utopia: Now! – We have a dream! – Come together! – und andere mehr.

Es war die größte Antiglobalisierungs-Demonstration seit Hamburg im Jahre 2017. Und die gewalttätigste, wenn man mal davon absah, dass es noch keinen Toten gegeben hatte. Verletzte ja, Tote nicht. In ihrem Nachrichtenbeitrag vor einer Stunde hatte sie noch einmal die Frage gestellt, was bloß in die kanadische Regierung gefahren war, die diesjährige G-20-Konferenz nach Toronto zu verlegen? Toronto rühmte sich, eine weltoffene, multikulturelle Stadt zu sein, aber so weltoffen und multikulturell, zweihunderttausend Chaoten in die Stadt einzuladen, damit sie durch die Straßen ziehen, Parolen brüllen, Barrikaden errichten, das Schlaraffenland fordern und Steine werfen konnten, hätte die Stadt vielleicht doch nicht sein sollen.

Katie schaute hinüber zu der hohen Glastür, durch welche die Konferenzteilnehmer gleich kommen würden. Nichts rührte sich. Sie war um 20.01 Uhr mit ihrer Live-Schaltung dran. Sie hatte sich vorgestellt, sie würde vor der Kulisse der Politiker ihren Kommentar sprechen, die zum Gruppenfoto auf der Freitreppe versammelt wären. Aber was, wenn die Politiker nicht kamen? Dann würde ihr Kommentar ins Wasser fallen.

Aber nein. Da kamen sie. Die Fotografenmeute begann mit dem Blitzlichtgewitter.

»Noch zehn Sekunden, Katie.« Die Stimme von Max Navarra, ihrem Producer. »Und – los!«

Es war Punkt 20.01 Uhr. Sie war dran.

ORONNO

Er war am Ende der Iffley Road angekommen. Der Himmel über der Stadt war ungewöhnlich klar und blau. Der leicht modrige Geruch ruhenden Kanalwassers mischte sich mit der frischen Frühlingsluft. Bis zur Magdalen Bridge waren es nur noch wenige Meter. Der vibrierende Motorenlärm der dahinter liegenden High Street drang jetzt stärker an sein Ohr. Zwischen den Sandsteinpfeilern der Brücke sah er die Silhouette des alten Bettlers, der immer an derselben Stelle der Magdalen Bridge saß und Wegezoll verlangte. Es gab eine Menge Bettler hier in Oxford. Sie kamen aus dem ganzen Land und profitierten auf ihre Weise von dem Luxus, den sich die Colleges gönnten. Der Alte auf der Magdalen Bridge war allerdings kein gewöhnlicher Bettler. Er bettelte nicht. Er saß, in Mäntel, Jacken und Pullover gehüllt, einfach nur da, vor sich einen zerschlissenen Filzhut und ein Kofferradio und schaute die vorübereilenden Passanten und Studenten an. Das genügte. Seine grünen Augen, die in kleinen Höhlen über einer mächtigen Nase lagen, zwangen Zahlungsunwillige in der Regel dazu ihre Meinung zu ändern, ohne dass es eines Wortes bedurfte. Nur wer sich des tadelnden Blickes ungeachtet ohne Eintritt über die Brücke schleichen wollte, wurde mit einem auffordernden »Goo’ morning« oder »Goo’ afternoon« an seine Pflicht erinnert, wobei der Alte dem Dialekt dieser Gegend entsprechend den T-Laut verschluckte. Wer seinen Wegezoll entrichtet hatte, bekam dafür vom Wächter der Brücke ein freundliches Lächeln, wobei er eine Reihe halb verfaulter Zähne sehen ließ, in deren Mitte ein einzelner Goldzahn prangte.

Hamlet Mueller kramte seine Münzen aus der Tasche. Der Alte imponierte ihm. Weder Regen noch Kälte oder Schnee schienen ihn zu erschüttern. Einmal war Hamlet spät abends während eines heftigen Gewitters von seiner Wohnung bis zur Brücke gelaufen, nur um zu sehen, ob der Alte auch jetzt noch da wäre. Er war da. Er saß unter einer Plastikplane, auf die der Regen prasselte, sog an einem Zigarettenstummel und sprach mit sich selbst. Und während Hamlet am nächsten Morgen von einer heftigen Erkältung geplagt wurde, war der Alte immer noch kerngesund. Manchmal kam es Hamlet so vor, als sei der Alte vor über achthundert Jahren zusammen mit der Zeit eingefroren und verlangte seitdem mit der immer gleichen Geste seinen Wegezoll.

Aber heute war es anders. Der Alte war sichtlich aufgeregt, fuchtelte mit den Armen in der Luft herum, lachte laut, ja fast hysterisch, und rief den Passanten unverständliches Zeug hinterher. Er begrüßte auch Hamlet mit einem fast schon euphorischen »Goo’ morning, Sir« und strahlte ihn dabei mit einem so breiten Lächeln an, dass sein Goldzahn in der Sonne funkelte.

Hamlet warf ihm ein paar Münzen in den Hut und grüßte zurück. »Schöner Tag heute, nicht wahr?«

»Wunnavoll«, sagte der Alte, »isser wirklich. Wunnavoll.«

Neugierig geworden, worüber sich der Alte so freudig erregte, hakte Hamlet nach: »Ihnen scheint der Tag heute besonders gut zu gefallen.«

»Yessir.«

»Wegen des schönen Wetters?«

»Yessir.« Er grüßte lachend ein paar Passanten, die hinter Hamlet vorbeischlenderten und dabei ihren Tribut entrichteten.

»Aber es gibt noch was anderes, worüber Sie sich so freuen?«

»Yessir.«

»Was ist es?«

Der Alte runzelte die Stirn und blickte Hamlet mit einem fragenden Blick an. Das fröhliche Lächeln ging über in einen Ausdruck angestrengter Konzentration. Dann nahm der Alte das Kofferradio, hielt es sich erst an die Ohren und schwenkte es dann beschwörend in Hamlets Richtung. »Oronno.« hauchte er leise. »Oronno.« Seine Stimme wurde lauter: »Oronno.« Er wiederholte das Wort ein viertes, fünftes, sechstes Mal. Er spielte mit dem Wort. Er deklamierte es. Er verschluckte es und brachte es dann so behutsam und vorsichtig wieder hervor, als könnte es durch die bloße Aussprache zerbrechen: »Oronno.«

Zögernd setzte Hamlet seinen Weg fort. Aber auch als er schon vom Rauschen des Straßenverkehrs auf der High Street umgeben war, hörte er den Wächter der Brücke aus der Ferne noch »Oronno« rufen. Was auch immer das zu bedeuten hatte.

Ein schmaler Gehsteig führte vorbei am Magdalen College, zu dem die Brücke ursprünglich gehört hatte. Hier begann das universitäre Oxford, eine Parallelwelt, die sich vor über achthundert Jahren selbst erschaffen und beschlossen hatte, den Traum der ewigen Wissenschaft zu träumen. Um ja nicht aus diesem Traum geweckt zu werden, hatte die Stadt die Zeit aus ihren Mauern verbannt. Anders konnte sich Hamlet nicht erklären, warum erwachsene Menschen immer noch am hellichten Tag in Talaren herumliefen, vor jeder Mahlzeit lateinische Tischgebete sprachen, und dass auch er wie selbstverständlich mit den anderen Dozenten und Professoren allabendlich am High Table speiste – einem nur für das Lehrpersonal bestimmten Tisch, der auf einer Art Bühne im Speisesaal des Colleges stand. Und das im Angesicht der Studenten, die im selben Saal aßen, beim Einzug der Professoren aufstanden und zusahen, wie ihren Lehrern ein erlesenes Drei-bis-vier-Gänge-Menü serviert wurde, während sie selbst das übliche Kantinenessen bekamen.

Bis zum Queen’s College, an dem Hamlet lehrte, war es nicht mehr weit. Das College war 1341 gegründet worden und galt im strengen internen Ranking der Lehranstalten als zu jung, um das Prädikat altehrwürdig zu tragen. Viele seiner Gebäude stammten sogar erst aus dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert und galten in Oxford daher als minderwertige Neubauten. Sie erinnerten Hamlet mehr als ihm lieb war an das rote Backsteingebäude der Harvard Medical School, in dem sich Saras Labor befand.

Sara ohne h, wenn’s recht ist. Das waren die ersten Worte, die er von ihr gehört hatte. Dann war sie aufgestanden, hatte sich leicht über den Schreibtisch seines Vaters gebeugt, hatte seinem Vater den Stift aus der Hand genommen und das h aus ihrem Vornamen auf dem Formular gestrichen, das er gerade ausfüllte. Es war reiner Zufall gewesen, dass Hamlet seinen Vater ausgerechnet an diesem Tag im MIT – dem Massachusetts Institute of Technology – besucht hatte, an dem dieser zusammen mit der jungen Kollegin von der Harvard Medical School den Forschungsantrag ausfüllte. Sara ohne h und mit einer Stimme, die Hamlet bis ins Mark getroffen hatte. Einer seltsamen, eigenartigen, irgendwie gebrochenen Stimme, die ihn zugleich gerührt und alarmiert hatte. Einer Stimme, auf die er hören wollte, hören musste, und die er nie wieder hören würde.

Nicht weiterdenken. Nicht weiter denken. Sonst überkam sie ihn wieder, diese lyrische Stimmung, die ihn in Selbstmitleid zerfließen ließ. Diese Zustände hatte er jetzt oft genug erlebt. Es reichte.

Er war jetzt an dem Eingangstor angelangt, das in einen steinernen Rundbogen eingelassen war, und stieg die Stufen hoch. Vor zweieinhalb Jahren, als er das College das erste Mal betreten hatte, war es ihm fast unwirklich sauber und frisch gestrichen vorgekommen. Inzwischen zierten diverse Graffiti die alten Mauern. Auch die Außenfassade war nicht verschont geblieben. Mit schwarzer Sprühfarbe hatten Unbekannte vor ein paar Wochen NO GLOBAL auf den Sockel gesprüht. Daneben stand ein umgedrehtes Ausrufungszeichen, das Zeichen der radikalen Globalisierungskritiker.

Es war jetzt kurz nach halb zehn. Hamlet wollte gerade die Tür zum Sekretariat öffnen, als ihm auffiel, dass er durch ein völlig menschenleeres College lief. Selbst die Porter’s Lodge war leer. Er blickte sich um. In keinem der Gänge, die den ersten Innenhof säumten, war auch nur ein einziger Student zu sehen.

Hamlet lief quer über den Rasen des Innenhofs (was eigentlich verboten war, aber da kein Pförtner da war, konnte es ihm egal sein) und gelangte durch den schmalen Gang zwischen Küche und Speisesaal in den hinteren Teil des Colleges. Auch der zweite Innenhof war menschenleer. Ebenso der Fellow’s Room, das Zimmer der Dozenten, das im ersten Stock des zweiten Hofs lag. Ein Blick auf den kleinen botanischen Garten brachte dasselbe Ergebnis. Gähnende Leere. Das College war wie ausgestorben. Wo waren die alle?

Sie waren im Middle Common Room. Dicht an dicht drängten sich Studenten, Professoren, Küchenpersonal und Pförtner, um auf den Fernseher zu sehen, der an der Stirnwand des Raumes aufgestellt worden war. Die vorderen Reihen saßen oder knieten, dahinter hatte sich ein Pulk von Menschen gebildet, der bis zur Tür reichte. Die später Gekommenen standen auf Stühlen, Tischen oder Sofas, um etwas von den Fernsehbildern mitzubekommen. Keiner sprach ein Wort. Stattdessen hörte Hamlet die Stimme von Katie Clooney:

»Wie wir soeben erfahren haben, ist auch der europäische Außenminister seinen Verletzungen erlegen. Damit hat der Terror hier in Toronto sein neunzehntes Opfer gefordert. Dieses grauenhafte, blutige Attentat...«

Oronno! Das also hatte der Alte gemeint.

Hamlet drängelte sich weiter in den Raum hinein. Endlich fand er eine Position, von der aus er den Bildschirm sehen konnte. NOW zeigte gerade, wie sich die Staats- und Regierungschefs der G-20-Staaten zum Gruppenfoto versammelten. Die vierzig wichtigsten Männer und Frauen der Welt lächelten wie auf Befehl ihrem Millionenpublikum zu. Doch nun, auf einmal, vibrierte das Bild, die Kamera schwenkte unmotiviert kurz nach links und dann nach rechts, ein Zucken schien durch die eben noch kerzengerade dastehenden Staatsmänner und -frauen zu fahren. Dann ging es los. Als Erster fiel der französische Präsident um, dann seine Handelsministerin, dann die deutsche Kanzlerin, und so weiter. Nach und nach zuckten die Körper der Menschen auf dem Podest zusammen und stürzten zu Boden. Blut spritzte. Panik brach aus. Das Rattern einer Maschinenpistole. Noch eine Salve. Niemand schien den Schützen aufzuhalten.

Die Kamera schwenkte jetzt nach rechts und zeigte einen bärtigen Soldaten der Royal Canadian Mounted Police, der mit seiner Maschinenpistole auf die Politikerinnen und Politiker feuerte und nun seinerseits von einem Kugelhagel durchlöchert wurde.

Die Schüsse hörten auf. Die Kamera schwenkte zur anderen Seite, nach links, kreischende Menschen rannten durchs Bild, die mit Leichen übersäte Freitreppe war zu sehen, dann konzentrierte sich das Bild auf einen anderen Soldaten der RCMP, auch er mit einer Maschinenpistole bewaffnet. Der Gesichtsausdruck dieses Soldaten zeigte blankes Entsetzen.

Für einen Augenblick wurde der Bildschirm schwarz, dann erschien das Logo von NOW sowie in blutroten Lettern:

TERROR ATTACKS TORONTO

Danach sah man Katie Clooney vor einem Meer aus Blaulichtern, Einsatzfahrzeugen, Polizisten und Spezialisten der Spurensicherung. Hamlet wunderte sich, dass man die Reporterin immer noch so dicht am Tatort senden ließ. Da es offensichtlich keine neuen Fakten zu berichten gab, hatte Katie Clooney auf die personal line umgeschaltet. Sie erzählte von sich. Oder vielmehr, sie tat so, als erzählte sie von sich. Katie begann damit, dass dies der schrecklichste Tag ihres Lebens sei, dass sie sich den Angehörigen der Toten sehr, sehr nahe fühle und dass dies hier, der Tag der Bluttat von Toronto, die größte Herausforderung ihres journalistischen Lebens sei. Sie bete dafür, dass die feigen Mörder, die hier und heute ihre geliebte westliche Zivilisation angegriffen hätten, ihre gerechte Strafe erhielten. Dafür bete sie. Gott segne Amerika. Im Übrigen sei sie jetzt exklusiv für NOW seit achteinhalb Stunden live auf Sendung ...

Das sah man auch. Katie wirkte blass, müde und angegriffen. Sie lächelte sichtlich erleichtert, als sie ankündigen durfte, dass NOW jetzt die spontan einberufene Pressekonferenz des US-Präsidenten übertrage und sie sich fürs Erste von ihrem Publikum verabschiede. Dann verschwand Katie vom Bildschirm. NOW schaltete sich live ein in die Übertragung der Pressekonferenz aus dem Weißen Haus.

Präsident Brown hatte seine Rede bereits begonnen:

»Vor ein paar Stunden haben wir eins der schrecklichsten Attentate in der Geschichte der Menschheit erlebt. Terroristen haben neunzehn der ehrenwertesten und verdienstvollsten Männer und Frauen ermordet, die die Welt je sah. Das war kein Angriff auf die Politik der G-20-Staaten. Das war ein Angriff auf die ganze zivilisierte Welt. Ein Angriff, der uns allen galt. Doch die Bluttat von Toronto wird nicht ungesühnt bleiben. Wir befinden uns im Krieg gegen den Terror, und wir werden nicht aufgeben. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Ich habe vor zwei Stunden unsere kanadischen, indischen, chinesischen und europäischen Freunde informiert, dass die Vereinigten Staaten der Aufklärung des blutigen Terroranschlags oberste Priorität einräumen.«

Danach gab es eine Schweigeminute.

Hamlet spürte ein flaues Gefühl in der Magengegend. Das Attentat berührte ihn auf merkwürdige Art und Weise. Fast kam es ihm so vor, als hätte er die Bilder von Toronto schon einmal gesehen. Er fragte sich, ob er jetzt nicht auch dabei sein müsste, um herauszufinden, wer hinter dem Attentat steckte. War es nicht seine innerste Überzeugung gewesen, dass der Wahnsinn dieser Welt bekämpft werden muss? And ye shall know the truth and the truth shall set you free. Der Wahlspruch der Firma. Es gab eine Zeit, da hatte ihm dieser Satz alles bedeutet. Aber dann war er davongelaufen, in diese Stadt, in der die Zeit stehen geblieben war und in der niemand etwas von seiner wahren Vergangenheit wusste.

MS SUDAN

Als sie eine halbe Stunde später zurückkommt, steht sein Wagen nicht mehr da.

»Wo ist er?« fragt sie einen der türkisfarben gekleideten Männer. »Wo ist Wahid?« Sie spricht arabisch, wenn auch einen anderen Dialekt als die Leute hier.

»Wahid?« Der Mann macht eine hilflose Geste.

»Der Captain. Mit dem blauen Peugeot.«

»Oh, mit dem Peugeot. Er hat gesagt, er kommt wieder. In einer halben Stunde.«

»Wann hat er das gesagt?«

»Vor einer halben Stunde.«

»Und wo ist er?«

»Allah wird es wissen.«

»Allah wird ihm den Kopf abreißen, wenn er nicht sofort kommt.«

Der Mann macht wieder eine hilflose Geste und das dazugehörige Gesicht.

Sie steht auf der Treppe vor dem Eingang des Old Winter Palace, ihre Hände ruhen auf der steinernen Brüstung, ihre Augen werden geblendet von der Sonne auf der anderen Seite des Flusses. Sie riecht das Wasser, das sie auf der anderen Straßenseite durch die Bäume hindurch grünlich schimmern sieht, den träge unter seiner Dunsthülle dahinfließenden Nil. Sie riecht den Mist der Kutschpferde, deren Besitzer hier vor dem Hotel auf die Touristen warten. Sie riecht den Jasmin vor dem Haus und die Abgase der Autos, die unten auf der Straße vorbeifahren.

Captain Wahid hat sie vor einer Stunde vom Flughafen abgeholt und hier zum Hotel gebracht, und wie immer, wenn sie nach Afrika kommt, hat sie das Gefühl großer Vertrautheit. Erinnerungen an ihre Kindheit werden wach. Sie ist eine der hochrangigsten Polizistinnen dieser Erde, sie leitet die Unantef, die neu geschaffene Anti-Terror-Force der Vereinten Nationen, aber sie ist ein Nomadenkind, geboren ein paar tausend Kilometer von hier entfernt, in der roten Wüste Somalias. Afrika ist ihr Kontinent. Hier ist sie zu Hause.

Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht ist sie deswegen nicht gleich auf die Idee gekommen, Captain Wahid zu sagen, dass er sie sofort ins Gefängnis zu dem Attentäter bringen soll. Weil sie es für selbstverständlich hielt. Auch ohne Worte. In ihrer Kindheit war es so gewesen. Da wusste man, was die anderen denken, sogar über weite Entfernungen hinweg. Ihr Vater wusste immer genau, wo sie zu finden waren, wenn er für ein paar Tage fortging und sie inzwischen ohne ihn weitergezogen waren. Er hatte es einfach gewusst. Aber die Welt ist inzwischen eine andere geworden, auch hier in Luxor, wo sie ihrer Heimat näher ist als der Nil seinen Quellen.

Endlich. Der blaue Peugeot biegt in die Einfahrt ein. Sie steigt die Treppe hinunter. Captain Wahid hält direkt vor ihr und steigt aus. »Oh, Sie haben sich etwas anderes angezogen«, sagt er anerkennend. »Etwas Praktisches. Das ist gut.«

Sie hat das Kostüm, das sie während des Fluges getragen hat, gegen einen Hosenanzug ausgetauscht. Einen khakifarbenen Anzug im Uniformschnitt, der aber alles andere als eine Uniform ist. Er hat in Rom, auf der Via Condotti, einen Haufen Geld gekostet, und sie hat sich sehr schnell entschließen müssen ihn zu kaufen, damit gar nicht erst wieder die Grübelei darüber anfing, ob sie das Recht dazu hat, so viel Geld für sich auszugeben, anstatt es ihrer Familie zu überweisen, ihren Onkeln, Tanten, Brüdern und Schwestern, von denen viele noch in Somalia leben, arm und ausgezehrt von Dürre und Bürgerkrieg. Und auch die anderen, die es geschafft haben aus Somalia fortzugehen, nehmen das Geld von ihrer erfolgreichen und vermeintlich reichen Verwandten, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, wie hart sie dafür studiert, trainiert und gearbeitet hat. Alles, was du hast, gehört der ganzen Familie, so war es schließlich immer, und daher denkt und fühlt sie auch noch so. Aber eine andere Stimme in ihr sagt, wer viel arbeitet, der soll sich auch mal einen Hosenanzug kaufen dürfen, ohne gleich ein schlechtes Gewissen zu haben.

Captain Wahid hält ihr die Tür auf. Sie steigt in den Peugeot.

»Also, fahren wir?«

Sie biegen in die Uferstraße ein. Links der Nil, rechts, nach ein paar hundert Metern, ein großes Feld mit Überresten eines Tempels. »Der Luxortempel«, sagt Captain Wahid. »Bedeutend, aber nicht so beeindruckend wie der Karnak-Tempel. Den müssen Sie unbedingt sehen. Ich lasse sie nicht wieder abreisen, ohne Ihnen die Säulen von Karnak gezeigt zu haben.«

Auf der linken Seite sieht sie jetzt die Kreuzfahrtschiffe. Große, unförmige Ungetüme, die auf den ersten Blick an Autofähren erinnern. Sie liegen in Zweier- oder sogar Dreierreihen am Quai. Wenn man auf das äußerste Schiff will, muss man durch die ersten beiden hindurch.

»Zu wenig Platz am Quai«, sagt Captain Wahid. »Deswegen liegen sie nebeneinander. Besonders jetzt, wo die Touristen ihre Kreuzfahrten storniert haben. Zum Glück lag die MS Sudan allein am Quai. Sonst wäre das Feuer noch auf weitere Schiffe übergesprungen, und es hätten sich nicht so viele Gäste an Land oder ins Wasser retten können.«

Sie trödeln hinter einer Pferdedroschke her. Captain Wahid hat es offenbar nicht eilig. Warum überholt er nicht?

»Sehen Sie«, sagt er. »Da ist es.«

»Oh, mein Gott.«

Die MS Sudan war sicherlich einmal das schönste Schiff unter all den klobigen Kästen, an denen sie gerade vorbeigefahren sind. Sie war ein Raddampfer und muss den Stolz und den Charme eines Mississippi-Dampfers gehabt haben, die Aura von Muße, Musik, Cocktails, gutem Essen, Lebensgenuss und Daseinsfreude. Das alles ist nun zerstört. Die schwimmende Luxusherberge, die außer den normalen Kabinen dreiundzwanzig Suiten und sogar eine Bibliothek hatte, ist nur noch ein von Ruß geschwärztes Wrack. Selbst das Schaufelrad ist verkohlt.

Captain Wahid hält am Straßenrand an. »Kommen Sie«, sagt er. »Ich zeige es Ihnen.«

»Ich wollte eigentlich ...«

»Ich weiß«, sagt er, »aber wenn wir schon mal hier sind ...«

Ein neuer Holzsteg führt auf das Schiff. Der alte liegt ein paar Schritte entfernt, verkohlt und mit verbogenem Eisengeländer.

»Passen Sie auf, wo Sie hintreten.«

Man hat überall provisorische Holzplanken verlegt, sonst wäre es nicht möglich, sich auf dem Schiff zu bewegen. Die Treppen nach oben, zum Oberdeck und zum Sonnendeck, sind ebenso zerstört wie die nach unten zum Nildeck, dessen Zimmer auf der Ebene des Flusses liegen. Das Schiff ist innen überall mit Holz verkleidet gewesen, Türen aus Holz, Wände aus Holz, antike Möbel aus edlen Hölzern, Mahagoni oder Teakholz, es brannte wie Zunder, nachdem der Attentäter mehrere Kanister mit Benzin in den Gängen und in drei nicht belegten Kabinen verschüttet hatte. Er hatte ein brennendes Tuch als Lunte benutzt und war vom Schiff geflohen, bevor das Feuer explosionsartig ausbrach. Es war nach Mitternacht, und nur durch Zufall hatte ein spät aus der Bar des Old Winter Palace zurückkommender Gast ein Foto gemacht, auf dem Mahmoud Madani, der flüchtende Attentäter, zu sehen war.

»Was haben Sie aus ihm rausgekriegt?«

»Nichts.«

»Was heißt nichts?«

»Es ist nichts aus ihm rauszukriegen.«

»Sie meinen, er leugnet?«

»Ich meine, er gibt alles zu, aber ...«, er wirft ihr einen kurzen Seitenblick zu, »wissen Sie, wir verhören ihn jetzt drei Tage lang. Er ist, wie soll ich sagen, nicht mehr in der allerbesten Verfassung, aber er ist ein wirklich hartnäckiger Bursche. Er will seine Hintermänner nicht verraten. Er sagt, er hat es allein getan. Er sagt, er weiß nicht warum. Das ist doch nicht zu glauben! Er weiß nicht warum! Zündet die MS Sudan an, das Schiff, auf dem dieser Film gedreht wurde, und weiß nicht warum!«

»Vielleicht war es Rache?«

»Wofür?«

»Keine Ahnung.«

»Sehen Sie, ich auch nicht. Und er angeblich auch nicht. Und da hört‘s bei mir auf. Da hört es einfach bei mir auf!«

In ihrem Kopf dagegen fängt es gerade an. Ein Attentäter, der behauptet, ohne jeden Grund gehandelt zu haben? Das hat sie vor kurzem schon einmal gehört. In Kolumbien hatte ein Mann mit Namen Fernando Lopez den Präsidenten Antonio Salazar umgebracht. Einfach so. Nicht, dass es nicht genügend Gründe gegeben hätte, den ehemaligen Drogenboss umzubringen, aber der Täter behauptete, er habe den Präsidenten in einem plötzlichen Hassanfall erschossen und wisse nicht warum. Eine völlig verrückte Geschichte. Die Unantef wurde in die Ermittlungen eingeschaltet, weil die kolumbianische Regierung eine Terrororganisation hinter dem Attentat vermutete. Aber aus dem Täter war nichts herauszubekommen. Senait hatte den übel zugerichteten Mann vernommen, und der hatte ihr immer wieder, fast beschwörend, versichert: »Don’t know, Señora, don’t know.« Sie hatte dem Kerl aber auch nicht geglaubt. Ebenso wenig wie jetzt die ägyptische Geheimpolizei dem Attentäter von Luxor.

»Also gut«, sagt sie, während sie das Schiffswrack verlassen. »Am besten, Sie fahren mich gleich zu ihm.«

»Natürlich«, sagt er. »Morgen.«

»Nicht morgen. Jetzt.«

»Nicht jetzt. Morgen. Er liegt nicht im Gefängnis. Er liegt im Krankenhaus. Er ist, ich sagte es ja schon, nicht im besten Zustand. Er hat in den letzten beiden Nächten in seiner Zelle verrückt gespielt, er ist mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, hat sich fast ein Auge an einer Stuhlkante ausgeschlagen und sich mit brennenden Zigaretten das Gesicht verletzt, Sie kennen ja diese Tendenz der Attentäter zur Selbstbestrafung und Selbstverstümmelung, man hätte wirklich besser auf ihn achtgeben sollen. Aber morgen wird es ihm wieder gut gehen, den Umständen entsprechend. Jedenfalls gut genug, um immer wieder zu beteuern, dass es keine Hintermänner gibt, dass er es allein getan hat und dass er ums Verrecken nicht weiß warum. Na ja, ich bin gespannt, ob Sie mehr aus ihm herauskriegen.«

Sie weiß, dass es sinnlos ist, weiter mit Captain Wahid darüber zu verhandeln, ob sie den Täter jetzt oder erst morgen sehen kann. Die einzige Möglichkeit ist, sich an eine höhere Instanz zu wenden. Sie sagt: »Captain Wahid, ich warne Sie. Es ist für Ihre Regierung nicht gut, wenn ich den Mann heute nicht sehen kann. Möchten Sie, dass ich mit dem Innenminister telefoniere?«

»Tun Sie das. Er ist es, der mir verboten hat, Sie heute schon zu diesem Mann zu bringen. Es ist für unsere Regierung eben auch nicht gut, wenn Sie ihn im jetzigen Zustand sehen.«

»Es ist für Ihre Regierung sowieso nicht gut, dass er gefoltert wurde. Vielleicht haben Sie versucht, ihm auf diese Weise einzutrichtern, dass er kein Islamist ist, dass er ein Einzeltäter ist und dass die Touristen keine Angst mehr zu haben brauchen.«

»Nein«, sagt Captain Wahid, »wenn es so wäre, dann hätte meine Regierung nicht mich, sondern jemand anderen mit der Untersuchung beauftragt. Aber unbestreitbar ist, dass die Leute, die das getan haben, zu weit gegangen sind.«

»Das waren nicht Sie?«

»Ich habe ihn natürlich auch verhört. Aber nicht so. Das ist nicht mein Stil.«

Sie wäre nicht mit ihm essen gegangen, wenn er nicht vorhin das mit dem Stil gesagt hätte. Vielleicht hat er gelogen, aber sie glaubt ihm. Übrigens ist er ein charmanter Begleiter und ein guter Erzähler. Bevor sie in das Restaurant gingen, hat er sie durch die mächtige Tempelanlage von Karnak geführt und ihr eine Fülle von Geschichten über die Pharaonen, die alten Götter Ägyptens, den Kreislauf von Tod und Wiederauferstehung und die Verwurzelung der jüdischen, christlichen und islamischen Religion in der ägyptischen erzählt. Dass Moses seine Gesetzestafeln mit den zehn Geboten auf dem Berg Sinai direkt von Gott empfangen hatte, mochte ja so gewesen sein, aber es ist doch ein schöner Zufall, dass diese Gebote fast wortgleich in alten pharaonischen Gesetzestexten zu finden sind. Und kam Moses nicht aus Ägypten?

Sie essen Cous-Cous, ihr Lieblingsgericht. Mit Lammfleisch, Kirchererbsen und verschiedenem anderen Gemüse, gewürzt mit Cumin. Sie trinkt Mineralwasser, Captain Wahid tunesischen Rotwein. Sie kommt noch einmal auf das Gespräch in der Tempelanlage zurück, darauf, dass er vorhin das Gemeinsame der Religionen hervorgehoben hat, nicht die Unterschiede.

»Es liegt an meiner Familie«, sagt er. »Mein Vater war Muslim, meine Mutter koptische Christin.«

»Gab es Probleme wegen dieser Mischehe?«

»Ja«, sagt er. »In beiden Familien.«

Als sie beim Kaffee sind, kommt sie noch einmal auf die Frage zurück, die sie vorhin nicht gestellt hat. Die Frage, ob Wahid anderer Auffassung ist als seine Regierung. Und wieso sie ihn dann mit der Leitung der Untersuchungen beauftragt haben.

»Unsere Regierung ist wirklich an der Aufklärung des Falles interessiert«, sagt er. »Sie will nichts vertuschen oder beschönigen. Und der Innenminister weiß, dass ich der schärfste Gegner der Islamisten bin. Also hat er mich ausgewählt. Wenn nicht einmal ich irgendwelche Anzeichen dafür finde, dass Gamaa Islamija oder Al Qaida dahinter stecken, dann kann er wirklich sicher sein, dass die es nicht waren.«

»Und wieso sind Sie der schärfste Gegner der Islamisten?«

»Weil sie mein Leben zerstört haben. Ich habe in London Archäologie studiert, aber ...«. Er beendet den Satz nicht. Stattdessen winkt er dem Kellner, begleicht die Rechnung und steht auf. »Es war mir eine große Ehre und, wenn ich das sagen darf, eine große Freude, dass Sie mein Gast waren, Ms. Darod.«

Sie bedankt sich, lässt sich von ihm zum Hotel fahren und verabredet sich für den nächsten Morgen mit ihm.

Als sie die Tür zu ihrem luxuriös ausgestatteten Zimmer aufschließt, fällt es ihr ein. Wahid Foda. Vielleicht war er verwandt mit Farag Foda, Schriftsteller, Lehrer an der Universität, islamischer Reformer, der immer wieder betont hatte, dass den Muslimen ein Martin Luther fehlt, ein Modernisierer des Glaubens, der mit dem starren Dogmatismus aufräumt und die Trennung von Staat und Religion fest in einem gewandelten Islam verankert. Religionsfreiheit ja, aber nicht die Freiheit, Andersgläubige zu terrorisieren. Das war sein Credo. Und dafür musste er sterben. Farag Foda war 1992 auf offener Straße von radikalen Islamisten aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen worden.

Sie denkt noch eine Weile darüber nach, bevor sie, umgeben von einem Luxus, der ihr fremd ist und immer fremd bleiben wird, in ihrem Hotelbett einschläft.

Kurz nach vier klingelt ihr Communicator. Sie ist sofort wach.

»Senait?« Es ist die Stimme von César Lyon, ihrem engsten Mitarbeiter. »Du musst sofort nach Toronto kommen. Es ist etwas passiert.«

DIE VORLESUNG

»Was ist Terrorismus?«

Hamlet ließ die Frage im Raum stehen, damit sie ihre volle Wirkung entfalten konnte.

»Na los, Ladies and Gentlemen. Es handelt sich um eine sehr schlichte Frage. Und anders als sonst genügt mir ihre bloße Meinung. Also noch mal: Was ist Terrorismus?«

Betretenes Schweigen. Immer noch. Gestern, nachdem die Meldungen aus Toronto gekommen waren, war der Universitätsbetrieb sofort eingestellt worden. Die Colleges hatten spontane Trauergottesdienste veranstaltet. Auf allen Kanälen waren Sondersendungen gelaufen. BBC, ITV, CNN, NOW, CBS, Al Jazeera. Hamlet hatte sich den ganzen Abend durch die Nachrichtensender gezappt und gesehen, wie weltweit Hunderttausende von Menschen auf die Straße gingen, um öffentlich zu trauern. Er hatte gesehen, wie Parlamente in Blumenmeeren versanken, wie verfeindete Parteien Notstandsregierungen bildeten, wie Politiker vor laufenden Kameras die Fassung verloren und in Tränen ausbrachen. Er hatte aber auch den Jubel fanatischer Globalisierungsgegner gesehen, die in Kairo, Caracas und Kalkutta ganze Straßenzüge lahm legten. Vor allem aber zeigten die Nachrichtensender immer wieder Beileidsbekundungen von Staatsoberhäuptern und Prominenten, die, egal welcher Konfession, gemeinsam trauerten und beteten. In Oxford hatten die Kirchenglocken bis in die frühen Morgenstunden geläutet. Die ganze Stadt stand unter Schock.

Der Hörsaal war völlig überfüllt. Die Seminare und Vorlesungen von Dr. Hamlet Mueller waren generell gut besucht, aber heute waren Studenten aus allen Colleges in seine Vorlesung geströmt, viele von ihnen mit Trauerflor. Ja, selbst einige Professoren hatten sich in die hinteren Reihen des halbrunden und steil ansteigenden Hörsaals geschlichen. Alle blickten Hamlet erwartungsvoll an. Sie wollten von ihm Antworten hören. Antworten auf Fragen, derentwegen er selbst seit gestern kein Auge zugetan hatte. Toronto widersprach allem, was er bisher gelernt, erlebt und gelehrt hatte. Ein Soldat der Sicherheitstruppe, der in wenigen Sekunden die Welt aus den Angeln hebt und die reichsten Staaten in eine kollektive Existenzkrise stürzt? Bisher hatten sich Terroranschläge meist gegen ein einziges Land gerichtet. Aber dass ein Anschlag gleich zwanzig Länder gleichzeitig trifft, dass ein Selbstmordattentäter deren höchste Regierungsvertreter förmlich niedermähte, und das auch noch vor den Augen der gesamten Weltöffentlichkeit, das war ungeheuerlich. Überhaupt. Ein westlicher Selbstmordattentäter! Hatte es so etwas schon gegeben? Wer steckte dahinter? Die Islamisten? Die Globalisierungsgegner? Oder war dieser John Allan einfach nur durchgeknallt und Amok gelaufen? Aber die Sicherheitskräfte der RCMP, zu denen er gehört hatte, standen normalerweise unter ständiger psychologischer Betreuung. Sollten sich die Psychologen so in ihm getäuscht haben?

Was sollte Hamlet seinen Zuhörern erzählen?

Er schaute sich sein Publikum an. In den ersten beiden Reihen saßen seine Musterschüler. Maggie, Mohammed, Jacek und Tom. Er war ihr Tutor, was bedeutete, dass sie nicht nur ihre Examensarbeiten bei ihm schrieben, sondern auch ihre wöchentlichen Essays mit ihm besprachen. Sie waren wissbegierig, fleißig, intelligent und schrieben alles mit, was er sagte. Aber ihnen selbstständiges Denken beizubringen war keine leichte Aufgabe. Von allein sagten sie selten etwas. Auch jetzt nicht. Niemand im Hörsaal meldete sich.

»Ähemm.«

Hamlet schreckte hoch. Es war Maggie, die sich laut geräuspert und ihn so aus seiner Gedankenwelt zurückgeholt hatte. Seine Vorlesung! Für einen Moment hatte er sie völlig vergessen. Oder sollte es etwa länger gedauert haben als nur einen Moment? Sein Publikum war auf jeden Fall ziemlich unruhig geworden.

»Was ist Terrorismus?«

Noch einmal dieselbe Frage. Das war der alte Trick: Wenn du nicht mehr weiter weißt, wiederhol dich einfach, mach dabei ein wichtiges Gesicht und dreh dann den Spieß um. Hamlet wanderte vor der ersten Sitzreihe auf und ab, blieb dann vor Maggie stehen und sagte: »Maggie, wir sind gespannt auf Ihre Theorie.«

Maggie erhob sich von ihrem Sitz und sagte: »Terrorismus ist die Anwendung von Gewalt ohne Rücksicht auf Zivilisten zu politischen und religiösen Zwecken.« Erwartungsvoll lächelte sie ihn an.

Hamlet lächelte dankbar zurück. »Sehr gut, Maggie. – Hat noch jemand eine Idee?«

Jetzt schnellten gleich mehrere Arme nach oben. Hamlet entschied sich für Mohammed. Mohammed stand auf: »Terrorismus ist die Anwendung von Gewalt gegenüber jemandem, mit dem man sich nicht über die Anwendung von Gewalt verständigt hat«, sagte er und strahlte.

»Noch eine druckreife Definition. Aber ist die Verständigung über die Anwendung von Gewalt wirklich der Normalfall? Was ist zum Beispiel mit einer Kriegserklärung? Wenn eine Nation einer anderen den Krieg erklärt, hat sie sich dann mit ihr über die Anwendung von Gewalt verständigt? Ich denke, nach dieser Definition wäre ein Krieg auch ein terroristischer Akt.«

Mohammed machte ein enttäuschtes Gesicht und setzte sich wieder hin.

Hamlet fügte schnell hinzu: »Trotzdem danke, Mohammed.«

Er ging nach vorn an die Tafel, schnappte sich ein Stück Kreide - man arbeitete hier in Oxford immer noch gern mit Tafel und Kreide, obwohl es natürlich auch Notebooks mit Beamer gab – und sagte:

»Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, welche Definition sich der Terrorismus im Laufe seiner Geschichte selbst gegeben hat.« Dann klappte er die Tafel auf und schrieb:

1. JH. N. CHR.: ZELOTEN

Die jüdischen Zeloten, so erklärte er seinem Auditorium, seien nach allgemeiner Auffassung die ersten Terroristen der Weltgeschichte. Sie ermordeten Glaubensbrüder, die mit den römischen Besatzern kollaborierten. Sie erhofften sich davon eine religiöse Reinigung des Volkes.

An die Tafel schrieb Hamlet:

ZIELE: RELIGIÖS, POLITISCH.

»Religion und Politik.« Er wandte sich wieder seinem Auditorium zu. »Aus diesem Gemisch hat sich der Terrorismus seit je genährt. Das gilt für die Zeloten genauso wie für die Assassinen, die ,Haschisch-Esser’, aus dem zwölften Jahrhundert. Sie waren übrigens die ersten Selbstmord-Terroristen der Geschichte. Mit Hilfe von Haschisch sowie der Verheißung auf ein paradiesisches Leben nach dem Tode wurden junge Männer in den Märtyrertod geschickt. Und worum ging es? Um Religion und Politik. Schiiten gegen Sunniten. Da haben wir erneut diese Mischung.«

Hamlet machte eine kurze Pause, ging zum Rednerpult zurück und nahm einen Schluck Wasser.

»Aber nicht nur das Judentum und der Islam, auch die Christen hatten ihre Terroristen. Schon im Mittelalter, zur Zeit der Kreuzzüge, gab es Terrorzellen, die glaubten, die Menschheit von Juden reinigen zu müssen. Und ein paar Jahrhunderte später brachten die calvinistischen Hugenotten in Frankreich terroristische Propheten hervor, die ihre Glaubensgenossen zum Aufstand gegen die katholische Monarchie von Ludwig XIV. aufstachelten. Wer nicht für sie war, war gegen sie. Wer neutral bleiben wollte, wurde niedergemetzelt.«

Niedergemetzelt. Das war es, was er gestern auf dem Bildschirm gesehen hatte. Aber er durfte seinen Gedanken nicht erlauben wieder abzuschweifen. Er musste sich konzentrieren. Weitermachen.

»1789, während der französischen Revolution, erhielt der Terrorismus seinen Namen: la terreur. Mit der Hilfe des revolutionären Terrors wollten die bürgerlichen Jakobiner den Adel und die Religion besiegen. Aber das heißt nicht, dass der Terror seine religiöse Dimension verlor. Er wurde zwar im Namen der Tugend verübt, aber die trug durchaus religiöse Züge. Die Revolutionäre erfanden sogar eine Göttin der Tugend.«

Der Hörsaal hörte jetzt gebannt zu.

»Religion und Politik«, sagte Hamlet, während er wieder zur Tafel ging und etwas darauf schrieb. »Das ist das Muster. Immer ist es diese explosive Verbindung.«

Er trat von der Tafel zurück und gab den Blick frei auf das, was er eben geschrieben hatte. Auf der Tafel stand:

DEFINITION DES TERRORISMUS

Androhung oder Anwendung von Gewalt

Politisches, moralisches oder religiöses Ziel

Heimtückischer Angriff, Vermeidung offener Konfrontation

Keine Rücksicht auf Zivilisten oder Unbeteiligte.

»Okay«, sagte Hamlet, »das ist die klassische Definition von Terrorismus. Oder, um es noch einmal zu sagen: Das ist die Definition, die sich der Terrorismus im Laufe seiner Geschichte selbst gegeben hat. Auch wenn wir über den globalen oder transnationalen Terrorismus sprechen, der seit dem Zusammenbruch des Sowjetreichs die Welt in Atem hält und seinen ersten Höhepunkt in den Flugzeuganschlägen des 11. September 2001 hatte. Nun aber hat der Terror einen neuen Höhepunkt erreicht. Denn seit gestern – seit gestern ...«

Da war es wieder. Dieses komische Gefühl. Er machte eine kurze Pause und begann dann wieder vor der ersten Reihe auf und ab zu gehen. In Langley würden sie ihn jetzt brauchen. Nein, das war Blödsinn. Es war umgekehrt. Er brauchte sie. Anstatt in einem Hörsaal auf und ab zu tigern, sollte er endlich wieder nach Washington zurückgehen und tun, wozu er ausgebildet worden war.

»Wir könnten Bibliotheken mit unserem Geschichtswissen über den Terrorismus füllen«, sagte er. »Wir wissen sogar noch mehr. Wir wissen, dass der Terrorismus niemals von sich aus entsteht. Wir wissen, dass er seine Wurzeln immer in sozialen Missständen, in Hunger und Unterdrückung hat. Wir wissen, dass Terror auch oft Ausdruck eines Freiheitskampfes ist, der bloß mit den falschen Mitteln geführt wird. Ist es nicht so?«

Doch, das Auditorium war ganz seiner Meinung.

»Aber das ...«

Er nahm noch einen Schluck Wasser. Er versuchte, den leichten Ärger herunterzuspülen, der immer in ihm hochstieg, wenn während seiner Vorlesung die Tür klappte. Jemand war gegangen oder gekommen, er konnte es nicht sehen, weil das Licht dort oben so schummrig war.

»Aber das«, wiederholte er, »ist noch nicht alles. Wir sind schließlich gebildet, reflektiert und kritisch, und wir wissen auch, dass der Terror oft genug den Mächtigen als Mittel zum Zweck dient. Was ich als Terror definieren kann, das darf ich mit allen Mitteln bekämpfen, okay?«

Er schaute Maggie an. Sie nickte.

»Ich fasse zusammen: Terrorismus als Vorwand, Terrorismus als Ausdruck von Unterdrückung, Terrorismus als Mittel brutalen Machterhalts, Terrorismus als Wasweißich. Wir kennen sämtliche Spielarten des Terrorismus, wir kennen seine Geschichte, seine Ursachen und seine Bestandteile. Und was nützt es?«

Er machte eine Pause und wiederholte dann, indem er jedes Wort betonte: »Was – nützt – es?«

Sein Publikum schwieg verdutzt. Hamlet ging zur Tafel und schrieb nur ein Wort: Toronto.

Dann drehte er sich um und fing an leise zu erzählen:

»Gestern Morgen, als ich noch nichts von dem Attentat in Toronto wusste, bin ich auf meinem Weg zum College wie jedesmal dem Bettler von der Magdalen Bridge begegnet. Sie kennen ihn vielleicht. Er hat mir an diesem Morgen in seinem Dialekt ein Wort entgegengeschleudert, das ich nicht verstand. Das Wort hieß: Oronno.«

Gekicher war im Auditorium zu hören, das aber sofort abbrach, als Hamlet weitersprach.

»Und während der Wächter der Brücke dieses Wort wieder und wieder deklamierte, schien er sich zu – freuen. Ja, er freute sich, er frohlockte! Die wichtigsten Politikerinnen und Politiker der Welt werden brutal ermordet, von einem Elite-Polizisten, der dazu da war, sie zu schützen – und ein Bettler hier bei uns, in der altehrwürdigen Universitätsstadt Oxford, frohlockt! Was ist das für eine Welt, in der wir leben?«

Kurze Pause. Dann wiederholte Hamlet:

»Was ist das für eine Welt? Ich will es Ihnen sagen: Es ist eine Welt des Hasses. Aber damit wir jetzt nicht alle wie die Pharisäer mit dem Finger auf diesen Mann zeigen und sagen: Herr, ich danke dir, dass wir nicht sind wie dieser da, will ich Ihnen auch noch sagen, dass ich nicht glaube, dass Sie und Sie« – er zeigte mit dem Finger in verschiedene Richtungen des Auditoriums – »und Sie und ich ohne Hass sind. Der Hass ist nicht nur außen, er steckt in uns drin. Vielleicht in unterschiedlichem Maße, mal mehr, mal weniger beherrscht, mal mehr, mal weniger sichtbar, mal mehr, mal weniger akut, aber er ist da. Und vielleicht werden wir ihn niemals besiegen, vielleicht gehört er zu uns Menschen einfach dazu. Nur, müssen wir nicht alles tun, um ihn unter Kontrolle zu halten, um ihn zu entschärfen, um ihn zu besänftigen?«

Er machte erneut eine Pause, um seine Stimmlage zu verändern. Er versuchte sogar ein Lächeln, obwohl ihm nicht nach Lächeln zumute war.

»Ich bitte Sie, noch einmal einen Blick auf die Tafel zu werfen und sich die Ziele zu vergegenwärtigen, mit denen die Terroristen aller Zeiten ihre Taten gerechtfertigt haben: Es war immer dieselbe explosive Mischung, die Mischung aus Religion und Politik. Und wenn es nicht diese Mischung war, dann war es die Religion allein, dann war es der Manichäismus, zu dem die Religionen neigen, die Einteilung der Welt in Himmel und Hölle, in Engel und Teufel, in Gut und Böse, in Gläubige und Ungläubige, in Wir und die Anderen. Es waren Selbstgerechtigkeit, Hochmut und Hass.«

Hamlet ließ das Wort Hass durch den Hörsaal hallen und fuhr fort:

»Der Hass aber, der Hochmut und die Selbstgerechtigkeit – ich wiederhole das noch einmal – sind nicht nur in den anderen, sie sind in uns. Es ist sinnlos, den Terror mit binären Oppositionen erklären zu wollen. Es hilft nicht, das Phänomen des Terrors als das Andersartige zu brandmarken, das irgendwo außerhalb unserer zivilisatorischen Grenzen sein Unwesen treibt. Denn der Terror hält uns auf eine grausame Art den Spiegel vor. Der Terrorismus steckt in uns allen. Das ist die heimliche Botschaft, die jeder Terrorakt verbreitet. Vielleicht denken Sie einmal darüber nach. – Ich danke Ihnen.«

Das laute Geräusch von Handknöcheln, die auf Holz klopfen. Einige der Studenten waren sogar aufgestanden und klatschten Applaus.

Hamlet war selbst ein wenig überrascht davon, wohin es ihn in seiner Vorlesung getrieben hatte. Aber noch überraschter war er, als der Vorlesungssaal sich leerte und oben, ganz weit oben, eine Gestalt sichtbar wurde, die er zunächst für ein Trugbild hielt, für eine Halluzination. Der Mann war ungefähr einsneunzig groß, so groß wie Hamlet, aber er brachte mit Sicherheit die doppelte Pfundzahl auf die Waage. Er steckte in einem dunkelblauen Anzug und hatte die Hände lässig in den Hosentaschen vergraben.

Es war Colin Fitzgerald, Chef des Counter Terrorism Center der CIA. Hamlets Ex-Chef.

Das Counter Terrorism Center, kurz CTC, war Mitte der achtziger Jahre gegründet worden und hatte gleich zu Beginn eine carte blanche für seine Operationen erhalten. Die neue Elitetruppe erhielt alles, was sie brauchte, um unabhängig und nach Belieben auf Terroristenjagd zu gehen. Geld spielte keine Rolle. Auch die Befugnisse, die das CTC von Anfang an besaß, waren beeindruckend. Schon der erste Direktor des CTC, Duane »Dewey« Clarridge, und umso mehr der jetzige, Colin Fitzgerald, konnten sich in den beiden mächtigsten Abteilungen der CIA, dem Directorate of Operations und dem Directorate of Intelligence, wie im Supermarkt bedienen. Mitarbeiter, Daten, Informationen – für das CTC kein Problem. Und jetzt stand der Chef der Antiterrortruppe im Hörsaal in Oxford und hörte der Vorlesung seines Ex-Agenten zu.

Gewiss, Hamlet hatte an ihn gedacht in den letzten Stunden und Tagen. Aber dass Colin persönlich zu ihm in die Vorlesung hereinplatzen würde, um sich etwas anzuhören, das er sowieso schon wusste, war kaum zu fassen. Und es konnte nur eine Erklärung dafür geben.

Am liebsten wäre Hamlet weggelaufen wie schon einmal in seinem Leben. Aber weglaufen ging nicht mehr. Seine Nerven flatterten. Er wusste, dies ist einer der Momente, auf die es ankam.

Der Hörsaal hatte sich geleert. Colin stand immer noch, die Hände in den Hosentaschen, am oberen Treppenabsatz und schwieg. Hamlet packte seine Unterlagen zusammen und stieg zu ihm hoch. Als er direkt vor ihm stand, nahm Colin die rechte Hand aus der Hosentasche, ballte die mächtige Pranke zur Faust und stupste damit leicht gegen Hamlets Schulter. Dann lächelte er und schob Hamlet aus dem Hörsaal.

Sie verließen das Gebäude, liefen durch die Seitenstraßen bis zur High Street und gelangten von dort zu den Christ Church Meadows, einer ruhigen, idyllischen Parkanlage, durch die eine schattige Allee führte. Auf dem Rasen rechts von ihnen spielten die Collegeboys Rugby und Fußball.

»Ich hab ja nicht alles gehört«, sagte Colin, »aber die Sache mit dem Bettler und dem Hass, das war bullshit, Phrase. Eine Leerformel. Passt immer, sagt nichts. Was sollen wir damit anfangen? Sollen wir in der Welt herumlaufen und den Hass jagen? Sollen wir ihn festnehmen, ihn vor Gericht bringen und ihn auf den elektrischen Stuhl setzen?«

»Hmmm.«

Sie gingen hinunter zur Isis, wie die Themse noch heißt, wenn sie sich durch Oxford schlängelt. Auf dem Wasser trainierten die Ruderer. Jedes College hatte seine eigenen Farben. Hamlet suchte nach dem Achter seines Queens College, das an dem traditionellen Blauweiß zu erkennen war.

»Was hast du bloß in diesem Kaff verloren?«, sagte Colin kopfschüttelnd.

»Es gefällt mir hier, Colin.«

Aber obwohl er das gesagt hatte und vielleicht um seiner Selbstachtung willen auch hatte sagen müssen, wusste Hamlet, dass es nicht stimmte. Nicht mehr.

»Der Präsident erwartet Ergebnisse«, sagte Colin. »Und zwar schnell. Wir haben noch Glück, dass das Ganze in Kanada passiert ist und nicht bei uns, aber wir werden die Ermittlungen nicht dieser Niggertante von der Unantef überlassen.«

Hamlet verzog das Gesicht, als Colin Niggertante sagte. Aber es war schon in Ordnung. Colin durfte das. Das war eines der wenigen Privilegien, die man hatte, wenn man selbst ein Schwarzer war. Wenn du weiß bist, sagst du gefälligst Afrikaner oder Afro-Amerikaner. Wenn du schwarz bist, darfst du Nigger sagen.

»Und warum?«, fragte Hamlet. »Was ist der Grund dafür, dass ihr die Ermittlungen nicht den Vereinten Nationen überlassen wollt?«

»Würdest du einer Truppe trauen, deren halbe Besetzung aus Drittwelt-Diktaturen stammt?«, sagte Colin. »Stell dir vor, deine Eltern oder deine Liebste hätten dort auf der Treppe gestanden, wem würdest du die Untersuchung anvertrauen, denen oder uns?«

Hamlet antwortete nicht. Seine Gedanken verloren sich in der Vergangenheit, bei Sara. Das verkohlte Wrack ihres Cabrio. Sie war eine gute Autofahrerin gewesen. Verdammt, das war sie. Sie kannte die Strecke in- und auswendig. Dieses verfluchte Kokain. Mir ist etwas Furchtbares passiert. Ich habe das Zeug in mir, mein Schatz, und ich hab solche Angst, dich nie wieder zu sehen, nie. Letzte Worte. Auf seiner Mailbox. Du musst das Kaninchen finden, hörst du? Wirre Worte. Im Kokainrausch. Ich hab solche Angst. Ich habe ... Angst. Und er war im Stress gewesen. Er war immer im Stress. Kein Rückruf. Sie hätte leben können.

»Sorry«, sagte Colin. »Tut mir leid.«

»Schon gut.« Aber nichts war gut. Gar nichts. Oder doch – etwas hatte sich geändert. Er hatte es schon in den letzten Wochen bemerkt. Es war eine zunächst kaum merkliche Veränderung gewesen, und es fiel ihm auch immer noch schwer, daran zu glauben. Aber es war so. Er konnte an den Tod von Sara denken, ohne von Trauer und Schuldgefühl überwältigt und gelähmt zu sein. Die Trauer und das Schuldgefühl waren immer noch da, aber nicht mehr so stark, dass sie ihn lähmten. Da war neuerdings so etwas wie Wut, die in ihm aufstieg. Und Wut kann ein mächtiger Motor sein.

»Du wirst dich dieser Sache irgendwann stellen müssen«, sagte Colin. »Du denkst, du hast versagt, weil du nicht im richtigen Moment bei ihr warst. Aber nur weil du es nicht geschafft hast, für sie da zu sein, kann dir nicht alles andere scheißegal sein. Und nur weil du denkst, wir müssen den Hass besiegen, kannst du nicht Tausende von Terroristen gewähren lassen. Unser Geschäft ist es, sie zu jagen und zur Strecke zu bringen. Und das ist auch dein Geschäft, Mann. Als Prediger bist du eine Fehlbesetzung. Also überleg’s dir. Du hast dreißig Sekunden.« Er streckte Hamlet die Hand hin.

Hamlet zögerte. Er war auf diese Frage vorbereitet, er wusste nur nicht, was er antworten sollte. Entweder er war dabei oder er blieb, wo er war und wartete darauf, dass die Zeit verging, obwohl sie hier seit achthundert Jahren stillstand.

Colins Hand war immer noch ausgestreckt.

»And ye shall know the truth ...«

»... and the truth shall set you free«, sagte Hamlet und schlug ein.

DER ZEUGE

Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse. Sie hört seine Stimme in ihrem Kopf: results. Mit diesem eigenartigen R. Er ist Japaner. Die Völkergemeinschaft hat vor zwei Jahren einen Japaner zum Generalsekretär gewählt, und der fordert nun Ergebnisse von ihr.

Schon in Luxor hat sie die erste E-Mail von ihm bekommen: Mobilisieren Sie alle Kräfte. Finden Sie die Hintermänner. Sie bekommen jede denkbare Unterstützung. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich bin jederzeit für Sie erreichbar.

Zwischen den Zeilen steht: Liefern Sie mir irgendwen, ganz egal wen, Hauptsache die Sache weitet sich nicht zum internationalen Konflikt aus. Daher dann auch, ein paar Stunden später, die nächste Mail: Gehen Sie mit den Ergebnissen sensibel um.

Sie sitzt im Flugzeug auf dem Weg von Kairo nach Toronto, weiß immer noch so gut wie nichts, und er macht sich bereits Sorgen darum, wie sie mit den Ergebnissen umgehen wird! Informieren Sie mich, bevor Sie damit an die Öffentlichkeit gehen. Lassen Sie uns gemeinsam eine Strategie festlegen.

In einer weiteren Mail dann wieder: Wir müssen dringend herausfinden, wer dahinter steckt. Der amerikanische Präsident hat sich inzwischen eingeschaltet und die kanadische Regierung gebeten, den Amerikanern die Leitung der Ermittlungen zu übertragen. Der Generalsekretär hat kategorisch die Leitung durch die Unantef gefordert, da es sich um einen Terrorakt von internationaler Bedeutung mit möglicherweise schwer wiegenden Folgen für die Weltsicherheit handelt.

Die United Nations Anti Terror Force wurde vor drei Jahren ins Leben gerufen, um den internationalen Terrorismus effektiver zu bekämpfen. Ziel war es, die Informationen der Dienste der Mitgliedstaaten zu zentralisieren und eine schlagkräftige Truppe zur Aufklärung, Bekämpfung und Verhinderung von Terrorakten zu schaffen. Die Anfänge sind viel versprechend. Wenn ein Terrorakt von, wie es im Vertragstext heißt, »internationaler Bedeutung« verübt wird, kann die Unantef die Leitung der Ermittlungen beanspruchen, und die Regierungen der Vertragsstaaten ordnen sich dem in der Regel unter. Tun sie es nicht, dann haben sie mit Sanktionen zu rechnen. Zwei Länder haben sich allerdings geweigert, dem Unantef-Abkommen beizutreten: die Vereinigten Staaten von Amerika und Nordkorea. Kanada hält zwar mehr von den technischen und logistischen Möglichkeiten der Amerikaner, ist aber vertraglich verpflichtet, mit der Unantef zusammenzuarbeiten.

Die anderen E-Mails kommen von César Lyon. Informationen über den Tatort, den Attentäter, die Toten, die Verletzten und über den Wachsoldaten der RCMP, der den Attentäter erschossen hat. Sein Name ist Vincent Raoux. Er steht unter Schock, liegt in einem Militärhospital, hat Beruhigungsmittel erhalten und ist noch nicht vernehmungsfähig. Als Attachment zu den E-Mails hat César auch Fotos und kurze Videos mitgeschickt.