Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

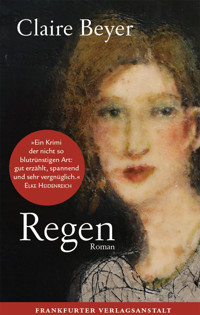

»Dies ist mal ein schöner Krimi der nicht so blutrünstigen Art. Gut erzählt, spannend und sehr vergnüglich.« Elke Heidenreich (WDR4) In Claire Beyers neuem Roman »Regen« wird der Leser durch einen spannenden Kriminalfall geführt. Eigentlich wollte die Versicherungsangestellte Elisabeth zum Einkaufen fahren, doch im Starkregen auf dem Supermarktparkplatz wird sie Zeugin, wie von einem nur schemenhaft zu erkennenden Mann zwei Taschen abgestellt werden. Elisabeth nimmt die Taschen an sich. Zu Hause angekommen, muss sie sehen, dass eine plötzliche Überschwemmung ihr Haus zur Hälfte weggerissen hat. Angesichts dieser Katastrophe beschließt Elisabeth, nicht mehr in ihr Leben als Versicherungsangestellte zurückzukehren. Sie findet Unterschlupf mit dem ihr zugelaufenen Kater Hanno im Süden Deutschlands auf einer Alpe bei der verschrobenen wie herzlichen Almbetreiberin Ambrosia. Die unerklärlich große Summe Geld, die in den Taschen war, hilft ihr, ihre kleinbürgerliche Existenz hinter sich zu lassen. Doch die Vergangenheit durchbricht ihr Idyll: Zwei Männer in schwarzen Anzügen sind Elisabeth auf den Fersen. Der Roman erzählt unterhaltsam und humorvoll von Elisabeths surreal anmutender Flucht in ihr neues Leben. Ein spannendes Verwirrspiel um Sein und Schein beginnt, und beständig drängt sich eine dunkle Ahnung zwischen die Zeilen, dass es eigentlich um etwas anderes geht. Der Roman endet mit einem spektakulären Drama – aber die Flucht Elisabeths aus ihrem alten Leben ist noch nicht am Ende. »Regen ist eine magische Coming-of-age-Geschichte zwischen Revolution und Poesie. Und es ist ein Buch, in dem ganz viel Claire Beyer steckt […], die als Lyrikerin den Worten bewundernswerte Intensität abzuringen versteht, die zauberhafte, fast schon märchenhafte Erzählungen zu schreiben weiß. Von dieser einzigartigen Mischung lebt dieser Text.« Silke Arning, SWR Kultur

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 288

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

In Claire Beyers neuem Roman »Regen« wird der Leser durch einen spannenden Kriminalfall geführt. Eigentlich wollte die Versicherungsangestellte Elisabeth zum Einkaufen fahren, doch im Starkregen auf dem Supermarktparkplatz wird sie Zeugin, wie von einem nur schemenhaft zu erkennenden Mann zwei Taschen abgestellt werden. Elisabeth nimmt die Taschen an sich. Zu Hause angekommen, muss sie sehen, dass eine plötzliche Überschwemmung ihr Haus zur Hälfte weggerissen hat. Angesichts dieser Katastrophe beschließt Elisabeth, nicht mehr in ihr Leben als Versicherungsangestellte zurückzukehren. Sie findet Unterschlupf mit dem ihr zugelaufenen Kater Hanno im Süden Deutschlands auf einer Alpe bei der verschrobenen wie herzlichen Almbetreiberin Ambrosia. Die unerklärlich große Summe Geld, die in den Taschen war, hilft ihr, ihre kleinbürgerliche Existenz hinter sich zu lassen. Doch die Vergangenheit durchbricht ihr Idyll: Zwei Männer in schwarzen Anzügen sind Elisabeth auf den Fersen.

Der Roman erzählt unterhaltsam und humorvoll von Elisabeths surreal anmutender Flucht in ihr neues Leben. Ein spannendes Verwirrspiel um Sein und Schein beginnt, und beständig drängt sich eine dunkle Ahnung zwischen die Zeilen, dass es eigentlich um etwas anderes geht. Der Roman endet mit einem spektakulären Drama – aber die Flucht Elisabeths aus ihrem alten Leben ist noch nicht am Ende.

»Eine Zauberin zwischen den Zeilen« Brigitte

»Claire Beyer erzählt vom unwiederbringlichen Verlust verpasster Chancen und Möglichkeiten in unserem Leben.« Elke Heidenreich

Claire Beyer

Regen

Roman

Für meine Schwestern Elli und Marlis

»Schein geht vor Sein […]. Ja, die Realität ist wahrscheinlich einer der schlimmsten Irrtümer überhaupt.«

Elfriede Jelinek, Die Klavierspielerin

Wäre der Regen nicht mit solcher Wucht gefallen, das Leben von Elisabeth Stiller-Henley hätte einen völlig anderen Lauf genommen. Nun war es aber einmal so, dass die schweren Tropfen unablässig auf die ausgetrockneten Böden der Felder und Wege fielen und von dort zum Bach hindrängten. Was der nicht mehr schlucken konnte, stürzte über die Uferböschung und rollte wie eine klumpige Walze auf die Kanalisation zu, die sich gurgelnd und schmatzend vom schmutzig-braunen Überfluss befreite und in hohem Bogen ausspie, was sie nicht behalten wollte. Die Wassermassen erreichten die Stadt, und die wenigen Fußgänger traten auf Zehenspitzen. Es sah so aus, als würden es die Häuser ihnen gleichtun, denn eilig herbeigeschaffte Sandsäcke wurden vor Kellerfenster und Eingänge geworfen. Aber die mit Schaufeln bewaffneten Anwohner standen bald hilflos einer übermächtigen Gewalt gegenüber. Autos gingen unter und schwammen orientierungslos durch die Straßen, in denen sich die Verkehrsampeln vergeblich bemühten, die Ordnung wiederherzustellen.

Mit seiner spektakulären Galavorstellung sorgte der Regen dafür, dass der große Kiosk namens Zivilisation in einem Handstreich lahmgelegt wurde.

Elisabeth Stiller-Henley war bei strahlendem Sonnenschein mit dem Ziel losgefahren, den Supermarkt außerhalb der Stadt zu erreichen. Als sie die dunkle Wand aus schweren Wolken vor sich bemerkte, überlegte sie umzukehren, aber der Gedanke daran war ihr lästig, jetzt, wo sie sich endlich dazu aufgerafft hatte, das Haus zu verlassen. Sie fand in der Nähe des Eingangs einen Parkplatz, stieg aber nicht aus, denn in dem Augenblick, als sie den Sicherheitsgurt löste, brach der Himmel über ihr zusammen. Einen Moment lang kam ihr der absurde Gedanke, dass zwischen dem Lösen des Gurtes und dem Regen ein unmittelbarer Zusammenhang bestand.

Dicke Tropfen trommelten auf ihr Autodach und die Frontscheibe, so dass sie die dunkle Limousine, die vor ihr eingeparkt hatte, nur schemenhaft wahrnahm. Wer jetzt aussteigt, muss verrückt sein, dachte sie noch, aber da schwang schon die Fahrertür des Wagens auf. Eine schmale Gestalt kam heraus, schob sich unter einem Regenschirm am Auto entlang und beugte sich über den Kofferraum, der sich wie von Zauberhand geöffnet hatte. Eine große Aktentasche wurde herausgehoben und auf den Boden gestellt. Bald stand eine zweite Tasche neben der ersten, die Person richtete sich auf, schloss die Kofferraumklappe und schaute sich nach allen Seiten um. Er ist fremd hier, dachte Elisabeth und glitt seitlich auf den Beifahrersitz, um nicht gesehen zu werden. Ein Reflex, den sie sich auch im Nachhinein nicht erklären konnte. Die Scheiben ihres Autos waren vor Feuchtigkeit so stark angelaufen, dass es unmöglich war, sie im Inneren ihres Wagens zu erkennen, und doch spähte Elisabeth nur durch die Speichen des Lenkrads nach draußen. Das Fahrzeug vor ihr war breiter und höher als ihr eigenes, so viel ließ sich erkennen. Und dass der Fremde jetzt einen Augenblick verharrte, an der Jackentasche nestelte und sich dann ein Handy ans Ohr hielt. Der Regenschirm pendelte dabei bedenklich über seinem Kopf und kippte, als plötzlich Signalhörner der Rettungskräfte zu hören waren, lautlos auf das teure Autodach. Schutzlos und völlig durchnässt stand der Mann vor Elisabeths Wagen, das Telefonat schien wie eine Fessel, die ihn bewegungsunfähig machte. Dann, als die Sirenen deutlich näher kamen, schob er das Telefon hektisch in seine Jackentasche und hetzte zur Fahrertür. Er stieg in seine Limousine, und für einen Augenblick leuchteten die grellen Bremslichter auf. Elisabeth konnte das Kennzeichen ablesen, ein B für Berlin, XB und eine vierstellige Nummer. Ungeachtet des vielen Wassers und der tiefen Pfützen raste die Limousine davon. Inzwischen war Wind aufgekommen, wuchs zum Sturm heran und peitschte den Regen quer über den Platz. Der faradaysche Käfig bekommt angesichts dieser Naturgewalt eine völlig andere Bedeutung, dachte sie. Wieder vollständig aufgerichtet, klammerte sie sich am Lenkrad fest, bis ihre Fingerknöchel weiß hervortraten und die Hände schmerzten.

Die beiden Taschen standen da, wo sie der Fremde abgestellt hatte. Völlig ungeschützt, direkt vor ihrem Auto. Der Regen umgab die Gepäckstücke fast wie ein Vorhang.

*

Jetzt auszusteigen und die Taschen ins Auto zu holen, hieß, völlig durchnässt zu werden, hieß, das Risiko einzugehen, auf den Mann zu treffen, falls der den Verlust inzwischen bemerkt hatte. Beides passte ihr nicht. Sie entschloss sich, abzuwarten, und suchte den Himmel über den Regenwolken, was ihr jedoch nicht gelang. Der Parkplatz leerte sich langsam, es waren keine neuen Supermarktbesucher hinzugekommen. Jeder und jede versuchte offenbar, ein rettendes Domizil zu erreichen. Von weitem waren wieder die Signalhörner der Feuerwehr zu hören, vielleicht auch die der Polizei, sie konnte den Klang nie unterscheiden. Rundfunknachrichten, die sie nach längerem Suchen fand, waren ihr keine Hilfe, weder gab es Warnungen noch Informationen über die Zustände auf den Straßen. Sie wollte jetzt nur noch weg. Der verwaiste Parkplatz stellte für sie eine undefinierbare Bedrohung dar, genauso wie die beiden Taschen. Berlin, dachte sie, Breitscheidplatz, Bomben. Panisch versuchte sie ihr Auto zu starten. Aber der sonst zu allen Zeiten zuverlässige alte Wagen sprang nicht an.

Der Supermarkt hatte inzwischen das eiserne Gitter vor der Eingangstür heruntergelassen und die Lichter gelöscht; der Vorplatz lag im Dunkeln, und ihr Auto wurde zu einem Gefängnis, die Situation zu einem Albtraum. Sie kannte den Parkplatz. Er war auf drei Seiten mit hohen Drahtgittern einzäunt. Vor den Zäunen lagerten Europaletten, standen große Müllbehälter und ein Container, aus dem Kartonagen herausragten. Das Regenwasser hatte den Zellstoff durchnässt und Kartonteile hingen wie schmutzige Lappen über den Rand. Nirgendwo konnte sie einen Unterstand ausmachen, einen Platz, an dem sie geschützt das Ende des Unwetters abwarten konnte. Die flüchtige Erinnerung an den Besuch eines Vorstadtkinos tauchte auf, in dem sie, abgeschlossen von der Außenwelt, auf die riesige Leinwand starrte, wo die Figuren, weil die Lautsprecher ausgefallen waren, tonlos den Mund öffneten und schlossen, die Gesichter zu Grimassen verzerrt. Im Sitz neben ihr der Mann im Regenmantel, mit bleichen, dürren Fingern, die nervös über den gummierten Teil der Lehne streiften, als würde er seine Hand nur mit Mühe kontrollieren können, während sie, damals jung und immer ängstlich, über die Köpfe der anderen Besucher hinweg nach einem Fluchtweg suchte. Endlich nach draußen gelangt, jagte sie der Regen vor sich her, spie sie an wie eine mystische Schlange. Sie wagte kaum zu atmen, weil der Geruch des Regenmantels ihres seltsamen Sitznachbarn nicht weichen wollte und weil der Regen ihre Angst verstärkte. Seit dieser Zeit hasste sie den Regen. Jenen, der vom Wind gepeitscht durch ihre Kleidung drang. Nicht den weichen, sanften Sommerregen, ihm hob sie ihr Gesicht entgegen. Willkommen, willkommen. Sie tanzte mit ihm, damals, als sie jung war. Mit den Jahren aber vergaß sie die Sanftheit seiner Berührung wie auch die Schritte des Tanzes.

Und nun, in ihrem Auto als Gefangene des Regens, spielte sich die Vergangenheit auf und zwang Elisabeth, sich zu erinnern, weil die Gegenwart ein noch ungastlicherer Ort war. Ein allgegenwärtiges Netz aus groben und feinen Fäden, aus Dunkelheit und Licht, aus Versprechen und Verrat, aus tausend winzigen filigranen Perlen (zum Zerplatzen geschaffen, wie die Tropfen, die auf ihr Auto prasselten), aus Kälte und Hitze, aus müden Tagen und wunden Nächten. Der Segen, den Krieg nicht erlebt zu haben, hob sie aus dem dunklen Schoß der Ahnen hervor, begleitete sie wie ein heller Nebel durch ihr Leben, aber sie wusste, dass eine Handvoll Tyrannen dahinter lauerte, deren Gesichter über alle Leinwände der Welt flimmerten. Nicht wie jene Fratzen ihrer Kindheit, die, in einer Kittelschürze, einem dunklen Anzug, einer Arbeiterkluft, einer Polizeiuniform, einem Talar oder der Lehrertracht (samt Weidenrute) nur ein, zwei Schritte vom Flur zu ihrem Zimmer gehen mussten, nicht wie jene Fratze des Nachbarn, der Steine auf junge Katzen warf und Hasen mit Schrotkugeln durchsiebte. Tyrannen, die mitwuchsen in jeder Dekade ihres Lebens.

Dicke Tropfen auf der Frontscheibe schob sie mit der mechanischen Bewegung des Wischers beiseite, so hatte sie es gern, so stellte sie für Sekunden die Ordnung wieder her, helle Bausteine aus Lachen und Sorglosigkeit. Das gehörte zum zweiten, zum leichten Universum, das sie sich erträumt und erdacht hatte, wenn die Schwere des ersten nicht mehr zu ertragen war. Mit einem Wisch waren die Tyrannen fort, nicht ein Gedanke verschwendete sie dabei an ihren Tod, an ihre Auflösung. Damals hatte sie das Nichts begriffen, und Nichtexistenz war ohne Zweifel in ihr Bewusstsein gelangt. Sie war die größte Zauberin ihrer Zeit, sie täuschte meisterhaft, ihr Verstand war allen anderen zwei Schattenschritte voraus, ihre Gestalt flog wie ein Federkind auf und davon.

Aber jetzt war das Gewitter fast vorüber und mit ihm die durchlebten Momente, die wenig brauchbaren Zeugen der vergangenen Zeit. Sie spielten ihr oft Streiche, wie auch vieles andere, das in der Vergangenheit von Bedeutung gewesen war. Die Kälte, die ins Auto drang, holte sie zurück. Hagelkörner fielen wie aufgeregte Kobolde vom schweren Himmel. Sie führten nichts Gutes im Schilde, knallten auf den Boden, verbanden sich zu einem Teppich aus Klumpen von Eis und Schmutz, bedeckten die beiden Taschen vor ihrem Auto wie den leeren Parkplatz. Und in diesem Moment entschied sie sich, die Gepäckstücke zu holen und in Sicherheit zu bringen, als wäre es ein Befehl innerer Stimmen. Eine schattenhafte Bewegung hielt sie zurück, ließ sie wieder zaudern. In einem Buch hatte sie gelesen, dass Soldaten, die für einen Einsatz ausgebildet werden, vier Dinge vermeiden mussten, um sich nicht zu verraten – Bewegung, Gestalt, Glitzern und Schatten. Bewegung sei am gefährlichsten. Und die nahm sie jetzt wahr. Sie entschied sich erneut abzuwarten, aber nun blieb alles ruhig. Gibt es, dachte sie, einen unspektakuläreren Ort als einen leeren Supermarktparkplatz? Hier geschieht nichts, außer dass Regenmassen ihr Auto schier zum Schwimmen bringen, außer dass sie Schatten wahrnahm, die vermutlich von den langen, nassen Zweigen der Büsche am Rande des Geländes kamen, die sich im Wind bewegten. Der Schweiß lief ihr über Gesicht und Rücken. Sie rieb sich mit den Händen die Schweißtropfen von der Stirn, sah sich nach allen Seiten um und drehte den Autoschlüssel. Er springt nicht an, dachte sie noch, aber der Motor startete, als hätte er nie gebockt. Während der Motor lief, holte sie die Taschen und stellte sie hinter ihren Sitz. In den wenigen Sekunden wurde sie so durchnässt, als hätte sie Iškur, der Regengott Mesopotamiens, persönlich unter die größte Wolke gestellt. Die Straße, die zur Ortsmitte führte, war gesperrt. Sie wendete, fuhr einen weiten Bogen in Richtung ihres Wohnhauses. Sie hatte es nach deren Tod von ihrer Großmutter geerbt, ein kleines, etwas heruntergekommenes Häuschen mit feuchtem Keller und undichten Fenstern. Zwei Stockwerke, darüber ein Satteldach mit steilem Neigungswinkel, weil das Wasser so besser abfließe, hatte ihre Großmutter bei jedem kleinen Regenschauer gesagt, als wollte sie ihr Haus anpreisen, zusammen mit dem nahe am Bach gelegenen Grundstück. Elisabeth war die Strecke über den kleinen Hügel, die über eine kurvenreiche Straße zur Innenstadt führte, lange nicht mehr gefahren, aber sie erkannte die Stelle sofort wieder. Herbst war es damals gewesen und kalt wie im tiefsten Winter. Die Dämmerung hatte schon am frühen Nachmittag eingesetzt, noch bevor sie von ihrer Arbeitsstätte nach Hause gefahren war. Kaum ein Mensch war unterwegs, denn der Regenfall, der noch am Morgen mäßig war, hatte heftig zugenommen, und schon deshalb fiel ihr das gebeugte, fast schleichende Geschöpf kaum auf, das vor ihr am Straßenrand entlangging. Ein bärtiger, alter Mann, barfüßig, in einem langen, hellen Gewand. Der Mann hatte nicht aufgesehen, als sie die Geschwindigkeit drosselte und im Schritttempo neben ihm herfuhr, schien ihr Auto noch nicht einmal zu bemerken. Bald fuhr sie weiter, war unsicher, was sie tun sollte, die Begegnung war zu surreal. Im Rückspiegel war er nicht mehr zu sehen, sie war nicht einmal mehr sicher, ob sie sich alles nur eingebildet hatte. Eine Erscheinung? Sie zog ihre Mundwinkel nach unten. Das war nichts, was in ihr Bewusstsein, in ihren geschäftigen Alltag, in ihre Realität passte. Und doch wendete sie ihr Auto bei der nächsten günstigen Gelegenheit und fuhr zurück. Da war die Gestalt wieder. Der Mann hatte sich von der Straße wegbewegt, stand im Graben, den Kopf tief nach unten gebeugt, als suche er im Gras nach einem verlorenen Gegenstand. Er holt sich den Tod, dachte Elisabeth, der Alte überlebt das nicht. Sie würde ihn zur Polizei oder ins Krankenhaus bringen oder erst mal mit zu sich nach Hause nehmen. Im strömenden Regen, nur geschützt von einer Wolldecke, die immer im Auto lag, trat sie auf ihn zu und sprach ihn, nein, sie herrschte ihn an. Was um alles in der Welt er sich dabei denke, so leicht bekleidet und dazu barfuß die unbeleuchtete Straße entlangzugehen. Wohin er überhaupt wolle? Elisabeth erinnerte sich daran, als wäre es gestern gewesen, sie hätte Wort für Wort wiedergeben können, selbst ihre Gedanken von damals hatten sich so in ihrem Kopf eingebrannt, als wären sie in Stein gemeißelt. Der alte Mann hatte sie nach ihrer Tirade überrascht angesehen. Wie aus einem Traum aufgeschreckt blieb er für lange Momente ohne Orientierung. Er sprach nicht, antwortete nicht auf ihre Fragen, streckte ihr beide Hände entgegen, die zu einer großen Faust geformt waren, und öffnete sie leicht. Sie fand darin, vom Regen fast aufgeweicht, ein Stück Karton, das an eine Visitenkarte erinnerte. Das Wasser hatte den Namen ausgewaschen, er war nicht mehr zu erkennen, aber sie konnte, wenn auch mit großer Mühe, eine Telefonnummer entziffern. Sie hatte den Mann inzwischen am Arm genommen und zu ihrem Auto geführt, ihn vorsichtig auf den Beifahrersitz bugsiert und ihm die Wolldecke um das nasse Gewand und über die Knie gelegt. Damals besaß kaum jemand ein Handy, die Geräte kosteten Unsummen, und keiner hätte sich vorstellen können, sie eines Tages so selbstverständlich wie einen Schlüsselbund oder die Geldbörse bei sich zu haben. Öffentliche Telefonzellen ermöglichten die Anrufe von unterwegs, sie hielt aber nicht an, als eines der gelben Häuschen vor ihr auftauchte. Ein vages Gefühl von Mitleid hielt sie davon ab, Zeit zu verlieren. Sie wollte diesen durchnässten Menschen schnellstens ins Warme bringen, diesen Fremden, der etwas in ihr anmahnte. Sein Blick, als sie ihm den Sicherheitsgurt anlegte, war intensiv und abwesend zugleich gewesen. Sie kannte diesen Ausdruck tiefer Ängstlichkeit von ihrer Großmutter, die sich in ihrem letzten Lebensjahr fast völlig verloren hatte. Ein Teil in der alten Frau war implodiert, und ein anderer, der tief in ihr verborgen schlief, hatte ihren Geist übernommen. Fast schwerelos. Nur in wenigen Momenten tauchte das Bewusstsein der Großmutter wieder auf, Irrlichtern gleich, die sie als Enkeltochter vergeblich einzufangen versucht hatte.

Ohne Widerstand ließ sich der Alte vom Auto in ihr Haus führen, er wehrte sich auch nicht, als sie ihm den durchnässten (so stellte es sich heraus) Schlafanzug über den Kopf zog und ihn in einen Bademantel zwängte, der von einem Bindegürtel zusammengehalten wurde. Still und zugleich aufmerksam sah er sich um, während sie die zerknüllte Visitenkarte nahm und die verwaschene Nummer wählte. Eine Männerstimme (sympathisch, dunkel) meldete sich mit einem Namen, der so lang war wie ein Fluss. Ehe dieser ins Meer mündete, kam gleich die Frage, ob sie ihn gefunden hätte. Ihn, damit meinte er den Alten, der sie jetzt offen ansah, als wüsste er genau, dass sie mit jemandem über ihn sprach. Während sie darauf wartete, dass ihr Gast abgeholt wurde, kochte sie Wasser auf, machte Tee und gab ihm eine Tasse davon. Doch der alte Mann roch nur daran und schüttelte ablehnend den Kopf. Auch den Kaffee und die Milch, die sie ihm anbot, nahm er nicht an. Sie sprach ihn an, fragte nach seinem Namen, aber er sah an ihr vorbei, während sie ihn aufmerksam musterte. Sein Gesicht hatte die Falten einer Wüstenrose. Grau und braun und der geheimnisvollen Tiefe wegen von exotischer Schönheit. Die Hände lagen ruhig in seinem Schoß. An ihnen zeigte sich das Alter, aber auch, dass damit nie kräftig angepackt worden war. Vielleicht das ein oder andere Mal, um ein Pferd zu zügeln. Doch nie, um Steine zu tragen oder zu bearbeiten, nicht um das Land zu bestellen oder ein Haus zu bauen. Das waren die Hände eines Dirigenten, eines Musikers oder eines Lesers. Männlich und sinnlich.

Sie stand auf, ging ans Fenster, weil ein Auto angekommen war. Drei Männer stiegen aus einem dunklen SUV, wobei einer einen großen Schirm aufspannte, um die beiden anderen vor dem Regen, der immer noch heftig fiel, zu schützen. Nicht lange, und ihre Türglocke schellte. Zwei der Männer, Sohn und Enkel des Alten, begrüßten sie, während der Schirmträger sich nicht ins Haus bitten ließ. Sie hatten auf ihren Hinweis trockene Kleidung mitgebracht, und während sich der Jüngere um seinen Großvater kümmerte, ließ sich der andere die Situation erklären. Wie und wo sie den Vater gefunden hatte, was er gesagt habe, ob er gesprochen hätte (»nein, das wäre ja nicht möglich gewesen, er kann kein Wort Deutsch, er spricht überhaupt nicht mehr …«), wie sie an die Telefonnummer gekommen sei. Alles konnte geklärt und besprochen werden, und der Dank des Fremden stand so aufrichtig im Raum, dass sie ihn noch tagelang spürte.

Der kurze Besuch jedoch glich mehr einer Festnahme, der Alte wehrte sich gegen das Einkleiden, wollte nicht aufstehen und keinen Schritt vor die Tür setzen. Er sei aus dem Hotel, in dem sie sich mit weiteren Teilen der Familie für einen kürzeren Aufenthalt in der Stadt eingemietet hatten, verschwunden. Sie glaubten ihn schlafend im großen Salon der Suite und waren für Momente unaufmerksam gewesen. Letztendlich trug der Enkel, beschirmt vom dritten Mann, seinen widerstrebenden Großvater zum blauschwarzen Wagen. Der Vater folgte ihnen. An der Tür hatte er sich noch vor ihr verneigt und dabei seine rechte Hand aufs Herz gelegt.

Wieder am Fenster stehend, sah sie, wie der Enkel seinen Großvater recht unsanft ins Auto bugsierte. Der Alte wand sich aus der Umklammerung, sah zu ihr hoch. Sie spürte den Blick mehr, als dass sie ihn sah. Dann war der seltsame Zauber, die Begegnung zwischen Abend- und Morgenland vorbei.

Erst in der Nacht bemerkte sie die dicke Mappe neben ihrer Garderobe. Eine lederne Schönheit in hellem Braun, mit einer Schließe aus glänzendem Messing. Sie trug das edle Stück vorsichtig in ihr Büro, knipste das helle Licht über dem Schreibtisch an und öffnete den Verschluss. Ausgekleidet mit zart bedruckter Seide stand das Innere der Tasche dem Äußeren in nichts nach. Sie roch daran. Sandelholz und Weihrauch, Zeder, Rosenholz, Agar, Vanille. Ingredienzien eines orientalischen Parfüms. Aber es lag kein Flakon in der mit Perlen verzierten Schatulle, nach der sie bedächtig griff. Sie zelebrierte das Öffnen. Zentimeter für Zentimeter hob sie den Deckel an, spähte hinein. Sie fand einen kleinen Barren aus reinstem Gold, 50 Gramm schwer, der geschützt in einem Bett aus Samt lag.

Jetzt bräuchte sie 5000 Gramm oder noch mehr von dem Edelmetall. Das wurde schlagartig ihr klar, als sie ihr Haus sah. Ihren Wagen hatte sie auf einem Hügel stehen lassen müssen. Sie rannte auf ihr Grundstück zu, drängte sich an den Männern vom Technischen Hilfswerk vorbei, riss sich von einem Feuerwehrmann los, stand bald vor der Böschung – oder vor dem, was noch vor zwei Stunden eine Uferböschung gewesen war – und hielt sich krampfhaft an einem standfesten Baum fest. Ihr Haus hatte keine Front mehr, keinen Wintergarten. Tisch und Stühle, die hohe Bank, die unter dem Fenster stand und die sie so sehr mochte, waren verschwunden. Geschirr aus den Regalen, Wolldecken, die Stehlampe, die Kredenz, eine Kommode ohne Schubladen, alles spülte das Wasser vor ihren Augen in den reißenden Fluss, der vor zwei Stunden noch ein kleiner Bach gewesen war und nun mit seiner Beute auf ein Ziel zusteuerte, das sie nicht kannte.

Werte, die aus ihrer gelungenen Lebensführung stammten (und, nach Platon, das Handeln leiten sollten, um zur Glückseligkeit zu gelangen), wurden zur Beute des Wassers. Hatte sie jemals Glückseligkeit erlangt? Eine Auseinandersetzung mit Platon war das Letzte, an das sie jetzt denken konnte. Sie dachte nicht an das Gute, sondern an ihr Hab und Gut. An Großmutters Rosenkranz, an die Perlenschatulle, an ihre bunten Tücher, an die teure Winterjacke, die sie sich im letzten Jahr geleistet hatte, sie zählte auf und vergaß die Gegenstände gleich wieder, die ihr durch den Kopf jagten. Der Schaden war zu groß. Und sie wusste, dass sie die Ruine, zu der ihr Haus geworden war, nicht mehr betreten konnte, weil die Gefahr zu groß war, mit den restlichen Mauern mitgerissen zu werden. Wer lässt das zu? Sie heulte auf. Ist es, weil sie das Gute nicht behütet hatte? Weil sie zugelassen hatte, dass ihr Mann in Großmutters Haus gezogen war? Aber auch daran mochte sie jetzt nicht denken, sie holte, wie zum Trotz, erneut das Aufeinandertreffen mit der weißen Gestalt aus ihrer Erinnerung hervor, die so außergewöhnlich gewesen war, dass sie, noch Jahrzehnte später, an ein Märchen glaubte.

*

Vom wütenden Rufen der Feuerwehrmänner verfolgt, floh sie einer sicheren, höher gelegenen Stelle entgegen. Immer wieder drehte sie dabei den Kopf und schaute auf ihren verschwindenden Besitz zurück. Die Verzweiflung wurde übermächtig, und ohne Unterlass musste sie sich das Wasser (oder die Tränen) aus dem Gesicht wischen. Ihre Großmutter hätte von Trübsinn gesprochen, weil sie mit dem Begriff Depression nichts anfangen konnte. So musste es sein: Der Regen schien sie ein Leben lang zu verfolgen, ein Menetekel, dem sie sich nicht entziehen konnte.

Daran änderte auch der Helfer nichts, der sich auf den Weg zu ihr herauf gemacht hatte. Elisabeth nahm den heißen Tee entgegen, verzichtete dankend auf den Snack und schaute dem Mann, der weit jenseits des Rentenalters war, offen ins Gesicht. Seine Haut zeigte viele dunkle Flecken, die zusammen ein Sternbild ergaben. Und seine Augen spiegelten eine Güte wider, wie die Augen des alten Manns im weißen Gewand, wie die Augen ihrer Großmutter, als sie schon nicht mehr sprechen konnte. Sechs kostbare Juwelen, denn sie kannte auch die Augen, die längst erloschen sind oder voll von Gift und Verachtung für das Leben, angesichts der Jahre, die hinter ihnen liegen.

Elisabeths Gedanken nahmen eine konkrete Form an; Helfer, Güte und Juwelen. Als wollte sie diesem Sternbild folgen, die Zerstörung (das halbe Haus, den Ehemann) hinter sich lassen, sich aufrichten und ein Ziel vor Augen haben.

Ihre Hand umklammerte den Hausschlüssel wie eine Beute, als wäre das eine Garantie für die Wiederkehr der rosigen Zeiten, wie ihre Großmutter die Stunden nach dem Abendessen und vor dem Zubettgehen immer genannt hatte, dann, wenn sie beide gemeinsam aus dem Fenster geschaut hatten, jede ein Kissen unter dem Arm, eins mit den roten Rosen (es hätten auch Kamelien oder Ranunkeln sein können) und das andere mit den weißen, vielleicht auch gelben Stickereien. Sie waren in Farbe oder Gestalt ebenso vieldeutig wie die Erzählungen der Großmutter über den Bach, der unter dem Fenster vorbeizog. Mal behauptete Großmutter, Fische und Krebse zu sehen, dann wieder kleine Wassermänner und Nymphen, sie entdeckte einen blauen Lapislazuli und Katzengold und hin und wieder das Gesicht des Großvaters, der, in einem U-Boot eingeschlossen, in der Ostsee ums Leben kam, für sie aber im Wasser weiterlebte und mit Walen und Delfinen auf Du und Du stand.

Eindeutig dagegen war die Großmutter, wenn es um den Mann ging, der bei ihnen eingezogen war und der ihrer Meinung nach die Schuld daran trug, dass die rosigen Zeiten vorbei waren, denn er wollte das Zimmer mit dem Fenster zum Bach. Elisabeth war verliebt, verliebt, verliebt. John Henley war Komponist und kam aus Montana. »Immer ist es zu kalt dort«, sagte er, und so zog es ihn nach Europa, zu Chopin und Liszt, zu Berlioz und Beethoven. Und zu ihr, denn das Haus war gut für seinen Flügel und für ihn. Nur, der Flügel war nicht angekommen, er war noch unterwegs. Es war ein Phantomflügel. Einer, der durch die Staaten reiste und nie einen Hafen fand, einer, hinter dem Henley unentwegt her war, wie er erklärte. Die Großmutter meinte, der Mann ist ein Ami und die können nicht komponieren, nur kondensieren. Er ist ein Gasballon, der sich, wenn das Wetter ungemütlich wird, zusammenzieht und schrumpft. Du wirst schon sehen. Sie mochte ihn nicht, weil er ihr die rosigen Zeiten genommen hatte, und auch, weil er die Enkelin mit Haut und Haaren verschlang. Weil Henley jeden Tag auf der Suche nach seinem Flügel war, konnte er nicht komponieren, und ihre Großmutter warf ihm Flüche hinterher und wurde täglich missmutiger. Und sie vergaß, dass sie aufstehen und sich waschen sollte. Sie vergaß, wie man aus einer Tasse trank, was der Tag war, was die Nacht, wie ihr Name war, wer sie in den Arm nahm und dass es ein Bach war, in den sie sich, nur mit dem Nachthemd bekleidet, setzte. Die Enkelin fand sie erst nach langem Suchen. Aber da war es schon fast zu spät. Die alte Frau war völlig ausgekühlt, und nichts und niemand mehr schien sie wärmen zu können. Das Zittern wollte nicht aufhören. Im Krankenhaus nahm der junge Stationsarzt ihre Hände in seine und sprach leise auf sie ein. Was er sagte, blieb das Geheimnis der beiden. Die Schwestern tuschelten, er habe sie verzaubert, denn bald darauf war sie wieder ganz die Alte, kam zurück und beanspruchte das Zimmer zum Bach wieder für sich, und weder der Mann noch Elisabeth wagten, ihr zu widersprechen.

*

Der Hausschlüssel hatte einen schmerzhaften Abdruck in ihrer Hand hinterlassen, als sie ihn endlich wieder zurück in die Jackentasche steckte. Zurück beim Auto stieg sie, durchnässt, wie sie war, ein. Sie dachte an ihren Mann, daran, ob er im Haus war, als es ins Wasser stürzte, aber diesen Gedanken verwarf sie gleich wieder. Er war sicher bei seinen Pokerfreunden, wie jeden Tag, hatte seinen Flügel längst aufgegeben, hatte das Haus nach Dingen abgesucht, die er versetzen konnte. Johnny, der nicht nach Chopin, Liszt, Berlioz oder Beethoven gesucht hat, sondern nach einem dummen Huhn, wie sie eines war. Sie startete ihr Auto, wusste, dass sie trockene Kleidung brauchte, und lenkte den Wagen raus aus der Stadt, umfuhr über Schleichwege alle Sperrungen und kam endlich zu einem Einkaufszentrum, das noch geöffnet hatte, besorgte sich dort zwei Garnituren Unterwäsche, eine Jeans und zwei Pullover. In der Toilette zog sie sich um. Im Spiegel sah sie eine Frau mit wirren Haaren, die sie mit zusammengepressten Lippen anstarrte, weil sie begriffen hatte, dass sie ihr Zuhause verloren hat, ihr Hab und Gut, das Gute, das darin geborgen war, aber auch das Böse, sie wog es gegeneinander auf, dabei wusste sie längst, dass es nach Großmutters Tod nur noch ein Haus und kein Zuhause mehr gab.

*

An der großen Shell-Tankstelle hielt sie an, tankte und besorgte sich Wasser und Kekse. Sie erinnerte sich, dass ihre Großmutter, als sie nach dem Bezahlen der Tankrechnung einmal Süßigkeiten mitgebracht hatte, kopfschüttelnd bemerkte, Benzin und Schokolade, das sei verrückt! Wie passe das zusammen? Das sei ebenso verquer wie Benzin und diese Muschel im Firmensignet. Zu Hause hatten sie dann nachgeforscht, warum die Muschel als Handelszeichen des Konzerns ausgewählt wurde. Irgendwann stießen sie auf einen frühen Besitzer, der den Pilgerweg hinter sich gebracht hatte und es für wert fand, seine Leistung in Form der Jakobsmuschel für die Welt zu verewigen. »Ja, ja«, war der Kommentar ihrer Großmutter, damit beginne und endete doch immer alles, hatte die Kissen geholt und auf den Bach gestarrt.

Elisabeth startete ihr Auto, würgte es aber wieder ab, weil auf ihrer Motorhaube eine durchnässte rote Katze saß und sie anstarrte. Das Tier machte keine Anstalten, von der warmen Haube zu springen. Elisabeth sah sich um, keiner beachtete die rote Katze, und keiner war da, der nach einer roten Katze suchte. Der überhaupt nach einer Katze suchte. Sie öffnete die Wagentür, scheuchte das Tier herunter, doch ehe sie reagieren konnte, schlüpfte die Katze ins Auto. Hinter ihr hupte der nächste Kunde, fuchtelte mit den Armen, sie erkannte einen Mann in THW-Uniform und beeilte sich, den Platz zu räumen. Auf diese harmlose, wenn auch unwirsche Handbewegung des Mannes hin folgte ohne Vorwarnung ein Heulkrampf; er schüttelte Elisabeth wie ein Sturm aus dem Nichts und ließ nur nach, weil der rationale Teil ihres Gehirns die Gefahr realisierte, ein Auto in einem derart desolaten Zustand fortzubewegen. Im Rückspiegel sah sie, wie die Katze auf der Rückbank ihr Fell trockenleckte.

*

Die energischen Kopfbewegungen des Tieres beruhigten sie. Mit Schwung bearbeitete die Katze ihr Fell und ließ sich durch nichts davon abhalten; noch nicht einmal, wenn sie in einer Kurve das Gleichgewicht verlor und in den Rücksitz gedrückt wurde. Irgendwann musste alles zu ihrer Zufriedenheit gewesen sein, weil sie sich zusammenrollte und alles darauf hindeutete, dass sie nun schlafen würde. So müsste es sein, dachte Elisabeth, sich zusammenrollen und den Rest dem Zufall überlassen. Sich um nichts als um die eigene Haut zu kümmern. Nichts als leben. Nicht vom Büro in den Supermarkt, von dort zum Bus, zum Haus, zum Herd, zum Tisch, ins Bett, zum beiläufigen Sex, zum elenden Wecker, zum Büro, zum schleichenden Tod. Diese Gedanken brachten sie dazu, aufs Gas zu drücken, den Weg in Richtung Autobahn einzuschlagen. Nur die eigene Haut zu spüren und ohne auch nur einmal auf die Wegweiser zu achten, dem Auto das Ziel zu überlassen.

Sie überließ die Route dem Zufall, so wie sie alles andere den Fluten, den Plünderern – vielleicht sogar ihrem Mann – überlassen hatte. Ihr halbes Haus, ihr ganzes Leben. Dinge sind es, an die sie jetzt dachte. Die Möbel, kaum der Rede wert, ebenso wenig wie die Teppiche oder der gesamte Wäschekram. Das alles hakte sie mit einem Federstrich ab. Aber die Kleinode (so ein altmodisches Wort), sagte sie laut vor sich hin, und: Du bist eine Anachronistin. Aber bitte, gerne, dann bin ich es eben, dachte sie trotzig und holte in Gedanken jene Dinge hervor, die ihr etwas bedeuteten. Die Steine zum Beispiel. Gesammelt während langer Wanderungen, in Schatullen aufbewahrt und von Zeit zu Zeit vor sich ausgebreitet wie ein Buch, das Seite um Seite gewachsen ist. Kauzige Formen, meist grau und weiß, wie ein trockenes Flussbett. Oder das Fotoalbum. Eine emotionale Schatzkiste. Die Großmutter achtete darauf, dass keine Fotografie mit dem Finger berührt wurde. Wer ist das, wer ist das? Sie kannte alle Abgelichteten, aber Elisabeth stellte die Fragen jedes Mal aufs Neue. Dein im Krieg vermisster Großonkel, deine Tanten (alle längst gestorben an der Diphtherie), dein Großvater (schau nur, wie stattlich er war), deine Eltern. Halt! Diese Fotos verschlang sie jedes Mal und wunderte sich immer, dass sie da waren: ihre Eltern. Bei der Hochzeit, bei einem Ausflug (mit Kinderwagen, in dem sie lag), beim Tanzen. Wie schön sie doch waren, sie hörte immer die Musik, zu der sie sich drehten, roch das Parfüm der Mutter, roch den Tabak an den Händen ihres Vaters. Ihre Erinnerungen wurden durch die kleinen Geschichten der Großmutter zu einem Päckchen, das sie beim Betrachten der Bilder aufschnüren konnte. Sie erinnerte sich an jede Erzählung, und doch wollte sie, als seien es Märchen, jede Geschichte immer und immer wieder hören. Dass ihre Mutter leicht wie ein Vogerl gewesen sei, ihr Vater dagegen ein Bär von einem Mann, dass sie sich immerzu in den Armen gelegen hätten, wie Jungverliebte (von jetzt bis in die Ewigkeit), dass die Lawine nicht vorhersehbar gewesen sei, von niemandem. (Aber den Tod brachte sie trotzdem.) So sei es gewesen, und so endete die Bilderschau jedes Mal, und beide weinten ein wenig (doch Achtung, die Fotos!). Dass es nicht so gewesen war, erfuhr sie erst nach dem Tod der Großmutter. Bei ihren Papieren lagen Zeitungsausschnitte, die von einer anderen Wahrheit berichteten. Ehemann tötet seine Frau und bringt sich anschließend um. Das gemeinsame Kind wurde Verwandten übergeben. Ein gewaltsamer Tod. Ihr Leben: eine Schlagzeile. In ihr endete eine Tragödie. Aber Elisabeth war der erste Teil dieser in Versalien gedruckten Überschrift fremd, sie lehnte sie ab, verneinte sie, zerriss sie in tausend Fetzen und zündete sie an. Die Schlagzeile ist eine Lüge, sie weiß es besser. Das leichte Vogerl und ein Bär von einem Mann. Das waren ihre Eltern.

*

Die Katze streckte sich. Maunzte. Dann war ein kratzendes Geräusch zu hören. Offensichtlich hatte sie die Kekse entdeckt und zerriss nun die Verpackung. Das Gebäck mit den zackigen Rändern war bald über den gesamten Rücksitz verteilt. Ein Blick nach hinten zeigte ihr, was das Tier getrieben hatte. Dann nahm sie erstaunt wahr, dass die Keksstücke eins nach dem anderen gefressen wurden. Sauber, dachte sie, und ich? Bestimmt würde die Katze bald nach Wasser schreien. Elisabeth nahm sich vor, die nächste Raststätte anzufahren, Wasser zu besorgen und das Tier dann dort zurückzulassen. Noch konnte es den Fußweg nach Hause antreten. Dreißig Kilometer sind gar nichts für ein gewitztes Tier, wie das eines war, das auf ihrer Rückbank saß.

Ehe das Geschrei nach Wasser losging, erreichte sie die nächste Raststätte. Mit einer Tasse (als Symbol war eine Friedenstaube darauf abgebildet), einer großen Flasche Wasser und einer neuen Packung Kekse erreichte sie ihr Auto. Die Katze saß – mitten in den Krümeln – kerzengerade auf dem Rücksitz und sah sie erwartungsvoll an. Elisabeth schüttete das Wasser in die Tasse, stellte sie in die Nähe des Zauns, der den Parkplatz von einer unüberschaubar großen Grünfläche dahinter abtrennte. Birken und große Platanen säumten einen Feldweg, der sich ent