Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

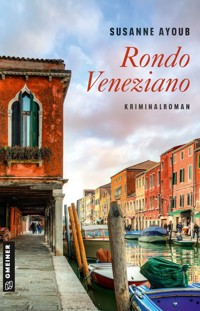

Die Zahnärztin Adele kann ohne Arbeit nicht sein, Bibliothekarin Chris ist frisch pensioniert und Biggi musste kürzlich ihre Boutique für immer zusperren. Auf einem Vaporetto in Venedig begegnen sich die drei ehemaligen Schulfreundinnen - und sind gleich darauf in einen Kriminalfall verstrickt: Adeles reiche Wahltante, die Kunstsammlerin Pauline, hatte in ihrem Palazzo angeblich einen tödlichen Unfall. Hat sie etwa jemand die Treppe hinuntergestoßen? Der dubiose Neffe aus Amerika wird verdächtigt, zu Unrecht? Eine Spur führt die drei Frauen zu einem armenischen Kloster auf der Insel San Lazzaro in der Lagune.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Susanne Ayoub

Rondo Veneziano

Kriminalroman

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Serge / stock.adobe.com

ISBN 978-3-8392-7450-7

Prolog

Durch meine geschlossenen Augenlider dringt Licht, grün, Wasserlicht, das helle Wasser des Canal Grande. Ich bin in der Tiefe, ganz unten. Doch ich spüre keine Nässe, unter meinen Händen nur Stein. Das Ende, ist das mein Ende? Jede Stelle des Körpers schmerzt. Ich bin an einem kalten Ort. Meine Lippen erstarrt. Ich kann nicht um Hilfe rufen. Hilfe gibt es hier nicht. Ich höre Schritte, sie steigen über die Treppe, Marmorstufen. Ich liege dort unten am Fuß, wo mich niemand sieht. Nur wenn ich die Augen öffnen könnte. Ich wäre geblendet vom Licht. Da ist Lauro, mein Laurin. Er trägt ein langes weißes Hemd mit Spitzenmanschetten, es schlottert an ihm. Er trug es an seinem letzten Tag auf Erden, es ist sein Totenhemd. Er blickt auf mich herunter, er lächelt und schüttelt den Kopf. Er sagt etwas, ich verstehe seine Worte nicht. Der Schmerz zerrt an mir. Absätze klappern metallisch, dicht neben meinem Ohr machen sie Halt. Eine Stimme ruft, so laut, dass seine Worte darin untergehen. Es ist eine Frauenstimme. Ich erkenne sie.

1. Teil

1.

Gerade als Adele Origano ins Sugo streute, begann das Telefon zu läuten. Sie zuckte zusammen und würzte mehr als nötig. Egal, sie würde es sich trotzdem schmecken lassen, vor allem aber das Telefon nicht abheben. Es gab immer wieder Patienten, die mit List ihre private Nummer herausfanden. Eine Riesenportion Spaghetti mit viel Parmesan war genau das, was sie nach einem Tag in der Ordination trösten konnte. Das Telefon hörte auf zu läuten, fing aber gleich darauf wieder an. Am Festnetztelefon kamen meist Angebote für Zeitungsabos und für undurchsichtige Investmentgeschäfte. Und ihre Mutter. Aber die konnte sie später zurückrufen. Adele probierte eine Nudel, genau al dente. Sie goss das Kochwasser ab. Fünf Minuten noch, dann begannen die Abendnachrichten im Fernsehen. Alles im Zeitplan. Doch nun begann das Haustelefon zu läuten. Adele seufzte. Vor drei Jahren, als die Wohnung im Erdgeschoss gegenüber ihrer Zahnarztpraxis freigeworden war, hatte sie nicht lange überlegt und sie gekauft. Sie war genau richtig für einen gehbehinderten Menschen und groß genug, damit auch eine Pflegerin dort wohnen konnte. »Was für eine Pflegerin? Du glaubst doch nicht, dass ich mit einer fremden Person unter einem Dach lebe?« Margareta hatte getobt und sich geweigert einzuziehen. Doch dann war sie gestürzt, im Spital gelegen, und mit einem Mal sah die Sache anders aus. Sie hatte nicht mehr Kraft genug, sich in ihrer Wohnung allein zu versorgen. Widerwillig stimmte sie der Übersiedlung zu. Nun wohnte sie gegenüber von Adeles Arbeitsplatz und einen Stock unter deren Wohnung. Viel Freiraum gab es nicht dazwischen. Doch Adele liebte Margareta. Ihre Mutter war über neunzig, und sie wollte, dass es ihr gut ging. Mit Joseph wäre es unmöglich gewesen. Und wie geht es dir dabei? Ist das Leben deiner Mutter wichtiger als dein eigenes, hätte er gefragt und nicht zugelassen, dass Margareta ihr Opfer annahm. Doch Joseph durfte seine Fragen nicht mehr stellen, er war aus ihrem Leben gegangen, und sie sollte keine weiteren Gedanken an ihn verschwenden. Adele drehte das Fleischragout ab und ging zum Telefon. Mirza klang entschuldigend: »Frau Margareta sagt, es ist dringend. Können Sie bitte kommen?«

Der Hörer wurde ihr weggenommen, dann war Margareta selbst daran. »Dilly, warum hebst du nicht ab? Pauline versucht dich schon seit Stunden zu erreichen. Ich mache mir Sorgen um sie.«

Das ließ Adele aufhorchen. Margareta sorgte sich nicht um andere, sie war seit Langem nur mehr mit sich beschäftigt, mit ihren Schmerzen und ihrem ständigen Ärger über den Körper, der sich ihrem Willen nicht beugte und sie zwang, die Hilfe einer fremden Person anzunehmen.

»Ich rufe sie an.«

»Aber gleich, versprich es mir. In unserem Alter hat man keine Zeit zu warten.«

Wider ihren Willen musste Adele lachen. Margareta war immer schon ungeduldig gewesen, Pauline dagegen langmütig und freundlich. In Adeles Kindheit war Tante Pauline ihre Lieblingserwachsene gewesen, die sie ernst nahm, ihr zuhörte und auf alle Fragen Antwort gab. Sie war nicht ihre leibliche Tante, sondern die älteste und vor allem einzige Freundin ihrer Mutter. Jeden Sommer hatten sie Pauline in ihrem Haus in Venedig besucht, und auch später als Erwachsene, war Adele immer wieder zu ihr gefahren. Doch in den letzten Jahren war der Kontakt abgerissen. Adele hatte einfach zu viel zu tun, Margareta konnte nicht mehr verreisen, und Pauline hatte es stets abgelehnt, nach Wien zu kommen. Während Adele mit dem Teller auf dem Bauch in die Sofakissen gelehnt saß, Spaghetti wickelte und mit einem Auge in den Fernseher sah, versuchte sie, sich an ihre letzte Reise zu erinnern. Pauline hatte sie zur Eröffnung der Biennale eingeladen, und sie waren miteinander durch die Giardini von einem Pavillon zum anderen gewandert. Pauline kannte sich mit moderner Kunst aus und erklärte Adele vieles, das ihr von allein nicht aufgefallen wäre. Es waren herrliche Tage gewesen, prall gefüllt mit Genuss und Freude. Joseph hatte Pauline auch sehr geschätzt, aber damals war er nicht dabei gewesen, sie erinnerte sich nicht mehr, warum. Nur dass es das Ende einer schönen Zeit gewesen war. Bald darauf wurden sie krank, zuerst die ein Jahr ältere Pauline, dann Margareta, beide konnten sich immer schlechter bewegen. Adele verreiste nur mehr selten. Um acht Uhr abends, nach den Nachrichten, rief sie in Venedig an. Pauline hob nach dem ersten Läuten ab.

»Pronto?«

»Tante Pauline, wie geht es dir?«

Die Stimme klang schwach, wie geborsten, nur ihr Tonfall wie früher, Pauline, eine Frau, die wusste, was sie wollte. »Ich bitte dich zu kommen, gleich«, sagte sie.

»Nach Venedig? Aber …«

»Ich muss hier einiges ordnen. Ich habe die zwei Bilder weggegeben. Aber da ist noch so vieles.«

Welche Bilder? Paulines ganzes Haus war voll davon.

»Das schaffe ich allein nicht.«

Adele konnte die Ordination nicht so einfach schließen, ihr Praxisterminkalender war die nächsten Wochen voll.

»Ich hätte nicht angerufen, wenn es nicht dringend wäre. Verstehst du das, carina?«

Wer sollte sich um die Patienten kümmern? Und dazu um ihre Mutter?

»Warum so plötzlich? Ist etwas passiert?«

Pauline stieß ein Schnauben aus. »Das Alter, das ist passiert. Diese Burg, in der ich hause, ist nichts für eine klapprige Greisin. Ich werde mir auf diesen Stiegen die Haxen brechen oder gar den Hals. Ich muss hier weg!«

Adele wollte widersprechen, doch sie kam nicht zu Wort. »Ich gebe das Haus auf, das habe ich schon entschieden. Nur die Details, da stecken die Widerhaken. Ich besitze zu viel, ja, das klingt komisch, ist aber so. Ich kann es dir nicht am Telefon erklären.«

Was meinte sie? Adele sah sie vor sich in ihrem Palazzo, umgeben von ihren Schätzen. Unter ihren Fenstern der Campiello del Sol, der hübsche stille Platz mit dem Marmorbrunnen, der Hinterausgang auf den schmalen Kanal, wo ihr Boot lag. Zu viel Besitz. Adele musste lächeln.

»Du lachst, Dilly, du kommst. Du musst kommen, und dann erfährst du die ganze Geschichte. Es ist unglaublich, ich sollte einen Roman darüber schreiben.«

Ա

Der Flug von Wien nach Venedig dauerte nur eine Stunde. Adele hatte das erste Flugzeug genommen, das sie bekommen konnte, bevor sie oder ihre Mutter es sich überlegten. Margareta hatte überraschend reagiert, sie geradezu bestärkt. »Du musst fahren. Es tut mir so leid, dass ich nicht dabei sein kann. Wie gern würde ich sie wiedersehen.« Sie gab ihr ein Medaillon mit einem Bild darin, es war ein Foto von Pauline und Margareta aus ihrer Kinderzeit. »Sie hat es mir geschenkt, als sie wegging. Und jetzt gebe ich es ihr zurück, damit sie wiederkommt.« Ihre Worte klangen beunruhigend, denn Margareta war niemals sentimental, doch Adele ließ sich auf kein Gespräch dazu ein, sie war froh, dass ihre Mutter nicht Schwierigkeiten machte wie sonst. Sie versprach auch, nicht mit Mirza zu streiten, ihre Medikamente zu nehmen und genug zu trinken. Adeles Assistentin Julia bekam den Auftrag, die Ordination zu hüten, die Patienten mit neuen Terminen, wenn nötig mit Schmerzmitteln zu versorgen und kleinere Arbeiten wie Zahnsteinentfernung oder Röntgen selbstständig zu erledigen. Danach war nur mehr Zeit zu packen und ein Taxi zum Flughafen zu bestellen. Adele fühlte sich wie aus einem Gefängnis befreit. Warum, fragte sie sich, hatte sie sich vom Alltag, von ihrer Arbeit und allen anderen Pflichten verschlingen lassen und es nicht einmal bemerkt? Sie nahm den Flughafenbus zur Piazzale Roma, wo sie sich in die Trolleys ziehende Menge, die sich Richtung Vaporettostation bewegte, einreihte, und stieg in die Linie 1. Venedig sah wie frisch gewaschen aus. Der Canal Grande leuchtete aquamarinblau, perlweiß schimmerten die Marmorfassaden, auf den Wassern schaukelten die Gondeln in ihrem prunkvollen Schwarz und der roten Polsterung. Die Postkartenschönheit Venedig sah in Wirklichkeit noch schöner aus als jedes Bild von ihr. Seit Adeles letztem Besuch waren einige Jahre ins Land gegangen. Die Vaporetto-Tickets wurden inzwischen elektronisch entwertet, die verfallenen Schönheiten am Kanal langsam eine nach der anderen renoviert. Es sah nicht nur ordentlicher aus, es war tatsächlich sauberer, von dem Modergeruch der schmalen Seitenkanäle spürte man nichts mehr. Auch sie selbst, nicht mehr dieselbe. Seit ihre Mutter krank geworden war, hatte sie Wien meist nur zu beruflichen Reisen verlassen, nicht zum Vergnügen.

Das Vaporetto legte bei der Station Rialto-Mercato an. Auf der Rialtobrücke standen die Touristen dicht gedrängt, mit ihren Fotoapparaten, Tablets und Videokameras mehr beschäftigt als mit dem Schauen. Venedig war immer ein beliebtes Reiseziel gewesen, doch solche Menschenansammlungen hatte sie noch nie vorher gesehen. Wer den Canal Grande trockenen Fußes überqueren wollte, musste über die Rialtobrücke und sich zwischen den Touristen durchzwängen. Sie stieg bei der Haltestelle San Silvestro aus und passierte den schmalen Portego zum Campo San Silvestro. Das von den Zeitläufen verwaschene und halb abgeblätterte Fresko über dem Torbogen war unverändert.

»Niemand kann sich um so viel Kunst kümmern«, hatte Pauline einmal festgestellt, oder war das Joseph gewesen, bei seiner letzten Reise mit ihr? Sie schob den Gedanken rasch wieder fort. Vor der Fassade der Kirche San Silvestro blähten sich die grünen Netze vor dem Baugerüst im Wind. Die Glocken begannen zu läuten, während sie über den Platz ging, abbog, kurz den Touristentrampelpfad querte und den Campiello erreichte. Auch hier stand sie vor einer Baustelle. Auf der anderen Seite, hinter dem schmalen, niedrigen Steintor, war ihr Ziel, der Palazzo Agassian, Paulines Haus. Die grünen Fensterläden waren geschlossen. Schlief sie um diese Zeit? Oder war sie gar nicht zu Hause? Am Telefon hatte sie gesagt, dass sie nicht ohne Hilfe ausgehen könne. Wie überwand sie mit Krücken die steilen Treppen im Haus? Adele überquerte den Platz. Den kleinen Schuhmacher auf dem Campiello gab es seit hundert Jahren, Clarissa hatte das Handwerk von ihrem Großvater in Meran gelernt und nähte nun Maßschuhe für die bessere venezianische Gesellschaft. Joseph hatte sich ein Paar machen lassen wollen, doch das ging nicht so schnell, wie er von Clarissa erfuhr. Zuerst wurden die Leisten angefertigt, dann ein Paar Probeschuhe gemacht, mit dem man einen Monat lang herumging, erst dann bekam der Kunde die eigentlichen Schuhe, die ein Leben lang halten sollten, dafür zahlte man auch einen gewaltigen Preis. Joseph hatte den Kopf in die Hand gestützt und dann entschieden, dass sich das für ihn wohl nicht mehr auszahle. Worauf die freundliche Clarissa rot geworden war und rasch den Blick gesenkt hatte, damit man nicht sah, was darin zu lesen war.

Adele läutete und hörte drinnen im Haus die Glocke anschlagen. Ein Weilchen blieb es still, dann ging im ersten Stock ein Fenster auf. Ein lockiges dunkles Haupt beugte sich heraus.

»Hello!« Ein junger Mann winkte zu ihr herunter.

Sie kannte ihn nicht.

»Signora Agassian!«, rief sie hinauf.

Er nickte und zog den Kopf zurück. Gleich darauf hörte sie seine Schritte auf der Treppe. Er öffnete ihr.

»Sono Marlon. Mia zia è … mia zia è sorella di Pauline«, erklärte er in langsamem, schwerfälligem Italienisch.

»Wo ist Pauline?«

Er wechselte ins Deutsche. »Sind Sie Adele? Ich habe viel von Ihnen gehört.« Er streckte ihr die Hand hin. »Es tut mir leid. Sie ist …«

Adele nahm seine Hand nicht. »Was …« Ihr Mund war so trocken, dass sie nicht schlucken konnte. »Was ist passiert?« Die Geräusche auf dem Platz, das Hämmern der Bauarbeiter, die ratternden Räder eines Transportwägelchens, die Stimme eines Mannes auf dem kleinen Kanal jenseits des Durchgangs verschwammen zu einem dumpfen Ton. »Wo ist Pauline?«

»Kommen Sie herein.« Marlon wollte ihr die Hand um die Schulter legen, aber sie machte einen schnellen Schritt vorwärts, um ihm auszuweichen, und trat ein.

Drinnen empfing sie die gemessene Kühle der jahrhundertealten Mauern, das Draußen trat zurück. Ein ferner Klang von Kirchenglocken, mehr war nicht zu vernehmen. Nur Adeles Atem, die Schritte auf den steinernen steilen Stufen, die zu Paulines Salon im ersten Stock führten. Das Wandtelefon war aus der Halterung gerissen und baumelte herunter. Adele deutete fragend darauf, Marlon hob nur stumm die Schultern. Der Salon umfasste das ganze erste Geschoss, durch einen offenen Mauerbogen gelangte man zur Küche und den Sanitärräumen, dahinter gab es einen zweiten Aufgang, die Dienstbotentreppe. Adele folgte Marlon zu den mächtigen kastanienbraunen Chesterfield-Sofas auf der Fensterseite, die auf den Kanal blickte. Dort war Paulines Lieblingsplatz. Ihr Rollstuhl stand da, schief, die Achse war gebrochen und eines der Hinterräder 90 Grad verdreht. Ein Druck legte sich auf Adeles Brust, sie konnte nichts sagen, kaum Atem holen. Sie sah die Lesebrille, das Handy, das altmodische Taschentuchtäschchen, das Pauline immer bei sich gehabt hatte. »Alte Weiber sind Rotznasen«, hatte sie einmal bemerkt. »Warte nur ab, Adele, du wirst einmal an mich denken.«

Doch da fehlte noch etwas, eine winzige Hoffnung, denn das Büchlein und die Feder, die unzertrennlichen Begleiter der ewigen Schreiberin, entdeckte Adele nirgends. Marlon ließ ihr Zeit, brachte Mineralwasser, stellte Tassen und einen kleinen Teller Kekse auf den Tisch. Die Espressomaschine begann zu zischen, er holte zwei Tassen und schenkte ungefragt den Kaffee ein. Er benahm sich wie zu Hause, stellte Adele fest. Pauline hatte nie von einem Sohn der Schwester – nein, nicht Sohn, Enkel – gesprochen. Nicht von ihrer Schwester und ihrem Schwager, überhaupt nicht gern von ihrer Familie. »Das Fortgehen war eine schlimme Sache, und wir sind davon keine besseren Menschen geworden. Als Erwachsene habe ich mir eine angenehmere Gesellschaft ausgesucht.«

Pauline hatte eine abenteuerliche Lebensgeschichte hinter sich und vorgehabt, irgendwann einen Roman darüber zu schreiben. Ob sie es schließlich getan hatte? Schon die Geschichte des Esstisches aus Teakholz, in dessen Mitte die Rosette eines großen Murano-Lusters in den Farben Rosa, Blau und Gold wie eine Intarsie eingelassen war, war spannend genug dazu.

»Was ist passiert?«, wiederholte Adele.

»Die genauen Umstände werden wir wohl nicht erfahren, sie war allein hier«, sagte Marlon. »Sie ist mit dem Rollstuhl die Stufen hinuntergestürzt. Das Hausmädchen hat sie erst am nächsten Tag gefunden.«

»Sie ist …« Adele konnte es nicht aussprechen.

»Da war sie bereits einige Stunden tot«, setzte er fort. »Ich bin erst zwei Tage später hier angekommen. Ich war seit Anfang des Monats in Europa und hatte die Absicht, meine Großtante Pauline zu besuchen. Leider zu spät.«

Adele saß stumm da. Zu Hause. Pauline, die lebendigste Person auf Erden. Die Geschichte, die sie Adele so dringend hatte erzählen wollen. Wo war sie nun? In den Lüften, un pensiero. Sie spürte die Tränen kommen. Sie wollte nicht vor diesem Fremden weinen. Paulines Fleisch und Blut, er konnte nichts dafür, dass er gerade zur Stelle gewesen war, warum war sie ihm böse, warum misstraute sie ihm?

»Ich bin müde. Pauline hat mich in ihr Haus eingeladen, ich war nicht darauf vorbereitet, mir ein Hotel zu suchen.«

Ein Ausdruck flog über seine Miene, Unmut oder was immer, vielleicht misstraute er ihr auch. Er bot ihr nicht an zu bleiben.

»Ich kann das für Sie erledigen. Ich rufe das Hotel an, in dem ich zuerst ein Zimmer für mich reserviert habe.« Er stand auf und stieg in den zweiten Stock hinauf, wo die Schlafzimmer lagen. Kaum war er verschwunden, sprang Adele auf. Sie erinnerte sich genau, wo sie suchen musste, in der Kommode neben dem Stiegenaufgang, erste Lade. Außer, Pauline hätte umgeräumt, unwahrscheinlich. Mit einem raschen Ruck öffnete sie die Kommode, da waren die Muschelschalen, mit allem möglichen gefüllt, unter Büroklammern, Reißzwecken, einem vergessenen Ohrring und dergleichen mehr Krimskrams verborgen – »Gibt es ein besseres Versteck als diese Unordnung?«, hörte sie Pauline sagen und lachen – lagen die Schlüssel. Adele nahm sie an sich, schloss die Lade und ging, ein Taschentuch an ihr Gesicht gedrückt, im Salon herum, bis Marlon wieder erschien.

»Hotel Rossetti, das ist gleich hinter Accademia, ich habe angerufen, das Zimmer ist für Sie bereit. Sagen Sie nur meinen Namen: Marlon Waterman.«

Adele zog ihren Trolley durch die Gassen. Sie erreichte die Vaporetto-Station San Silvestro unter Umgehung des Touristenpfades, ein Schleichweg, den ihr Pauline vor vielen Jahren gezeigt hatte. Die Linie 1 legte gerade an, als Adele durch den düsteren Sotoportego ging. Sie musste sich beeilen, die Schiffer handelten rasch und energisch. Wer nicht rechtzeitig auf den Bootssteg trat, wurde nicht mitgenommen. Sie ging an Bord und blickte zurück. Nie wieder würde Pauline da stehen und ihr zum Abschied nachwinken.

»Komm bald wieder, carina. Wir müssen einmal zu den Filmfestspielen gehen. Du weißt, ich bekomme Einladungen für die Empfänge, aber allein macht es mir keinen Spaß.«

So oft hatte Pauline sie eingeladen. Auch jetzt, nach ihrem letzten Anruf, hatte sie zu lange zugewartet. In ihrem Alter hatte man nicht mehr viel Zeit – Margaretas Worte. Adele schluckte an ihren Tränen. Niemand außer ihr war zugestiegen, der Schiffer schloss das Eingangsgitter rasch wieder. Am Rande ihres Gesichtsfelds bewegten sich zwei Frauen mit ihrem Gepäck eilig Richtung Ausgang.

»Verdammt!«, sagte eine Stimme auf Wienerisch. »Jetzt haben wir unsere Station versäumt!«

Ա

Meine Sprache ist immer Deutsch geblieben, obwohl ich so jung war, als ich Wien verließ. Englisch ist für mich die Sprache des Überlebens, Italienisch die Sprache der Liebe. Aber meine Seele, mein Fühlen und Denken sind deutsch. Die Sprache ist die einzige Heimat, die mir blieb.

Die Geschichte der Demütigung ist so oft erzählt worden, doch für jedes Kind, das sie erlebte, war sie der zentrale Augenblick, die Wendung, die Erkenntnis. Nichts wurde danach je wieder heil. Greti hatte so viel Angst wie alle anderen und hat sich trotzdem an meine Seite gestellt. »Wenn du ein Judenkind bist, werde ich auch eines«, sagte sie. Sie nähte sich einen gelben Stern an die Jacke. Ihre Mutter ohrfeigte sie und sperrte sie zu Hause ein, bis ich heimlich kam und ihr den Unsinn ausredete. »Du hilfst mir nicht damit. Im Gegenteil, dann hassen sie mich noch mehr. Und du bringst damit deine ganze Familie in Schwierigkeiten.« Ich verstand nicht, welche Schwierigkeiten damit gemeint waren. Ich redete nach, was bei uns zu Hause diskutiert wurde. Dann kam ich noch einmal, um mich von Greti zu verabschieden. Wir hatten Visa für Amerika bekommen. »Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast«, sagte ich zu ihr. Sie umarmte mich. »Ich hab’ dich lieb. Schreib mir aus Neu York.« Sie sprach es deutsch aus.

2.

Chris fühlte sich noch immer wie in Trance, ein Traum, der sie nicht losließ, seit das Telefon den Sonntagabendkrimi unterbrochen hatte und ihre Freundin Biggi ihr mitgeteilt hatte, dass sie nach Venedig fahren würden. Wann? Sofort. Drei Tage vorher hatte sie ihre Abschiedsfeier als Erste verlassen, obwohl ihre Kollegen sie nicht gehen lassen wollten. »Warum, Chris? Kannst du es nicht erwarten, uns auf immer los zu sein? Bleib doch, ein Glas noch.« Sie hatte einen Knödel im Hals, die Tränen saßen locker und flossen, kaum dass die Tür hinter ihr zufiel. Sie war in die Praterstraße gefahren, zu der kleinen Boutique ihrer Freundin. »This is the evening of the day«, sang Marianne Faithfull. »I sit and watch the children play …« Und die Abendsonne spiegelte sich blassrosa in den Fenstern. Biggi befand sich etwa in der gleichen Gemütslage wie Chris. Zwei Anläufe hatte sie schon genommen, alles zu verkaufen, und dann doch weitergemacht. Aber nun war die Entscheidung gefallen. Die linke Seite des Geschäftes mit den Kostümen und Hosenanzügen war schon leer geräumt.

»Hallo, ist da jemand?«, fragte Chris.

Zwei Schritte, Marianne Faithfull hörte auf zu singen, und Biggi streckte ihren Kopf aus dem Hinterzimmer.

»Dieser rote Mantel in der Auslage …« Chris nahm ihre Kappe ab, schüttelte ihr Haar und lachte. »Mir scheint, du kennst deine alte Freundin nicht mehr.«

Biggi kam nach vorne. »Wir sind doch gar nicht verabredet.«

»Nein, aber heute schließt du dein Geschäft, und ich hab’ mir gedacht, ich mache noch schnell ein Schnäppchen.«

Biggi deutete auf die gefüllten Kartons. »Such dir aus, was du magst.«

Chris wandte sich um und griff in die Auslage, wo der rote Mantel hing. »Der hat es mir schon lange angetan.«

Einmal war er links gehangen, dann rechts, dann hatte Biggi ihn ins Geschäft geholt und schließlich wieder zurück in die Auslage. »Der ist nicht verkäuflich. Den hat längst die Sonne verschossen.«

»Ist mir wurscht. Den wünsche ich mir zur Pensionierung.«

Biggi sah sie groß an. »Was?«

Chris zog den Mantel an und betrachtete sich im Spiegel. Sie hatte Biggi nichts erzählt. Bis zuletzt hatte sie nicht daran denken wollen. Das neue Leben, der Anfang vom Ende. Sie hätte gern noch gearbeitet, doch sie hatte die Altersgrenze erreicht, und die Arbeitsplätze in den Städtischen Büchereien waren begehrt, da warteten schon viele Junge darauf nachzurücken. Biggi umarmte sie.

Chris schnupperte. »Rieche ich Alkohol?«

Biggi nickte. »Wer Sorgen hat, hat auch Likör.«

Chris spazierte in ihrem neuen roten Mantel zu ihrer großen Tasche und packte aus: die Gänseleber, den Lachskaviar und den Shrimpscocktail, einen Karton mit Punschkrapferln, Pariser Spitzln, Pistazientörtchen, lauter kleine Köstlichkeiten, die sie von ihrer Abschiedsfeier abgezweigt hatte. Sie hielt den Prosecco hoch. »Sektgläser hast du aber?«

»Na sicher, für Stammkundinnen.«

Sie stießen an.

Sie hatte fast zu viel gefeiert am Abend, das spürte sie, als sie am nächsten Tag mit ihrem Kaffee am Fenster stand und den Wolken zusah. Es war Samstagvormittag. Keine gute Zeit für Singles, einkaufen zu gehen. Nun trafen die Familien in den Supermärkten ein, füllten ihre Einkaufswagen bis zum Rand und sorgten an den Kassen für lange Schlangen, strafverschärfend mit quengelndem Nachwuchs im Gefolge.

Pfui, sagte sie zu sich, eine alte Hexe war sie geworden, scharfzüngig und übellaunig, doch was sollte sie machen, sich auf ewig verstellen?

In ihrem Einkaufskorb brummte das Handy. Sie stellte die Tasse aufs Fensterbrett. Eigentlich wollte sie gar nicht abheben, nicht freundlich plaudern, nicht so tun, als ginge es ihr gut als frischgebackene Pensionistin. Es war der erste Tag, und sie hatte schon genug davon. Wie würde sie sich erst am Montag fühlen, wenn der Wecker läutete, sie aber gar nicht aufstehen musste? Eine Pflicht, dachte sie auf dem Weg zum Korb, ohne eine Pflicht ist der Mensch ein Nichts. Das Handy schnappte ab. Sie wollte zu ihrer Kaffeetasse zurückkehren, da läutete es von Neuem. Diesmal war sie rechtzeitig zur Stelle.

»Bin ich froh, dass ich dich erreiche.« Biggi sprach mit Grabesstimme. »Ich fühle mich schrecklich. Gestern haben wir noch so schön gefeiert!«

Chris lauschte stirnrunzelnd. »Was ist passiert?« Sie hörte nur ein tiefes Seufzen. »Biggi?«

»… Ich wollte dir nur sagen, ich habe den Laden geschlossen.«

»Ja?« Das war nichts Neues, Biggi sprach schon seit Jahren davon und machte dann doch immer wieder weiter.

»Ich habe alles ausgeräumt. Gestern nach unserem Umtrunk ging nichts mehr, aber heute war ich schon um sechs Uhr wieder da. Es ist vorbei.«

Chris suchte nach Worten. Nichts, was ihr einfiel, klang überzeugend. Da sprach Biggi schon weiter.

»Ich bin einfach nur eine alte Tante, die niemanden hat und die niemand braucht. Meine Tochter, ich bin ja froh, dass es ihr gut geht und dem Kleinen, aber mit ihr zu tun hab’ ich nichts, das ist die Wahrheit. Und so geht’s mir mit so ziemlich allem aus der Vergangenheit. Ich habe dreißig Jahre nur für das Geschäft gelebt und jetzt …«

Da endlich war er, der Gedanke, den Chris den ganzen Morgen, während sie am Fenster gestanden war, nicht in ihren Kopf lassen wollte.

»Ich sehe meinen Sohn nur, wenn er was braucht«, unterbrach sie Biggis Klage. »Und außer ihm gibt es überhaupt keine Familie. Das hat mir nie was ausgemacht, daran hat sich auch nichts geändert. Aber was fang ich jetzt an, ich habe nicht die geringste Idee.«

Tränen stiegen Chris in die Augen. Schon wieder! »Wir beenden das jetzt augenblicklich!«, rief sie mit zitternder Stimme in den Hörer. »Wenn uns was Gescheiteres eingefallen ist, setzen wir fort, sonst …«

»Aber, aber, Chris, warte, häng nicht auf!«

Chris achtete nicht auf die Stimme ihrer Freundin. Sie drückte »Ende« und warf das Handy in den Korb. Leuchtender Reis, dachte sie, Okonomiyaki, Yakitori Don und dazu Matcha! Heute konnte sie nur japanische Hausmannskost trösten.

Draußen blies der Wind. Das Handy läutete schon wieder.

»Du hast mich nicht ausreden lassen, ich will dir einen Vorschlag machen«, sagte Biggi.

»Ich gehe jetzt einkaufen, und dann hole ich mir japanische Lebenshilfe vom kleinen Beisl um die Ecke.«

»Darf ich dich begleiten?«

Zögernd willigte Chris ein. Später dachte sie, dass es ein wichtiger Moment gewesen war. Japanische Hühnerspieße mit grünem Tee und dazu die rot verheulte misstrauische Schnüffelnase ihrer alten Freundin Biggi, die fragte, was dies war und wie jenes schmeckte. Eigentlich wollte sie mit ihr streiten, weil sie ihr das Lieblingsessen bei ihrem Lieblingsjapaner vermieste. Doch bevor sie zu giften anfangen konnte, hob Biggi den Kopf und sah ihr in die Augen.

»Ich sag dir jetzt meinen Vorschlag, und du sagst nicht gleich Nein, versprich es!«

Und dann hatte sie von ihrem Plan, mit Chris nach Venedig zu fahren, erzählt. Und Chris hatte zugehört und nicht Nein gesagt. Sie hatte sich gedacht, dass Biggi sie und auch sich selbst damit trösten wollte, und, ja, irgendwann würden sie zusammen eine Reise machen, und warum nicht Venedig, Biggi kannte sich in Italien durch die Modemessen und Fahrten zu ihren Großhändlern gut aus. Dass Biggi nach Hause gehen und noch am selben Wochenende buchen würde, hatte sie nicht erwartet. Doch da waren sie nun, Seite an Seite in einem Motorboot, das sie vom Flughafen Marco Polo zum Canal Grande brachte. Am Himmel stand die grellrote Sonnenkugel in einem violetten Wolkenbett, direkt über dem Wasser. Tausende, nein, Zehntausende Finger drückten auf den Auslöser und hielten den Sonnenuntergang fest.

»Was sagst du dazu?«, fragte Biggi, als nur mehr ein flamingorosa Schein am Himmel zu sehen war. Sie näherten sich der Station San Zaccaria.

»Danke, liebe Biggi!«

»Ich meine doch, gefällt es dir?«

»Grazie! Molto grazie, amica!«

Biggi beschrieb ihr das Hotel. Es lag in San Polo, einem ruhigeren Teil der Stadt. Sie mussten mit dem Vaporetto bis zur Station San Silvestro. »Gleich dahinter liegt es.« Biggi zeigte ihr den Weg auf dem Stadtplan.

Sie fanden die Linie 1. Die Plattform war voller Leute, nirgends konnte man sich anhalten. Die blonde Schifferin zeigte ihnen, wo sie das Gepäck deponieren sollten, um den anderen Fahrgästen nicht im Weg zu sein. Accademia, Ca’Rezzonico, San Tomà zügig tuckerte das Vaporetto von Station zu Station den Canal Grande entlang, auf dem sich außer Wassertaxis, Warentransporten, einem wild blinkenden und hupenden Polizeiboot noch Gondeln mit Touristen bewegten.

»Touristen sind nicht zu beneiden. Kennst du die Geschichte von Ephraim Kishon, als er in Erinnerung an Shakespeares Kaufmann von Venedig eine Gondelfahrt überlegt und sich nach dem Preis erkundigt? Schneller als er Shylock sagen kann, umringt ihn eine Schar geldgieriger Gondolieri und lässt ihn nicht mehr entkommen. Für das ›O Sole Mio‹ muss er dann noch extra den doppelten Tarif zahlen.«

Sie sahen einer Gondel mit einer Gruppe Japaner zu, die im Kielwasser der Polizei heftig auf und ab schwankte. Die Japaner quietschten. Im letzten Licht legte das Vaporetto bei der nächsten Station an. In einem Lokal am Ufer saßen die Gäste bei Kerzenschein. Ein Geruch von gebratenem Fisch wehte zu ihnen herüber.

»Verdammt, das war San Silvestro! Jetzt haben wir unsere Station versäumt!«, rief Biggi aus.

Eine Frau drehte sich nach ihr um. Sie hatte helles kurzes Haar, modisch geschnitten, und trug eine dunkle Sonnenbrille. Ihre Kleidung war auffallend chic, Designerstücke. Bestimmt eine Italienerin, dachte Chris und fragte sich zugleich, warum sie ihr so bekannt vorkam. Eine Schauspielerin? Biggi reagierte schneller.

»Diltsch!«

Die Frau zuckte zusammen und nahm ihre Sonnenbrille ab. Sie sah verweint aus.

»Ich bin die Biggi.«

»Brigitte Dietrich?«

»Inzwischen geschiedene Holzmann.«

Adele musterte sie.

»Ja, wirklich. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Du bist nie zum Maturatreffen gekommen. Ach ja, du hast ja nicht … weil du …«

Biggi nickte. »Genau. Mir hat die Reife gefehlt.« Sie lachte halbherzig. »Und die erkennst du auch nicht?«

Adele wandte sich zu Chris. »Christina?«

Chris nickte. »Lang ist’s her.« Sie kniff die Augen zusammen, um den Namen der nächsten Station zu entziffern. »Sollen wir da jetzt aussteigen? Wie kommen wir zu San Silvestro zurück?«

Auf Adeles Rat fuhren sie weiter bis zur Station San Stae, und Adele stieg mit ihnen aus. Sie kannte den Stadtteil, weil ihre Tante nicht weit von hier wohnte. Eine Tante in Venedig, beneidenswert. Obwohl sie nicht zu beneiden aussah. Schlank und elegant, das war sie immer gewesen. Sie hielt sich nicht mehr aufrecht, die Schultern waren vorgesunken, als täte ihr der Rücken weh. Was wahrscheinlich auch der Fall war. Die Haarfarbe stand ihr gut, Silberblond. Von Natur aus hatte sie kastanienbraunes Haar, Chris, die dunkelblond gewesen war, färbte sich nun rot, die dunkelhaarige Biggi hatte Strähnchen in Blond und Aschfarben. Oder war das ihr natürliches Grau? Eigentlich sahen sie alle drei interessanter aus als in der Schulzeit. Viel Künstliches, aber gerade das gefiel Chris nun. Sie konnten sich neu gestalten.

Nur Adeles Miene war trübselig. Das kannte Chris zur Genüge, dieses Gefühl von Überdruss. Ob sie einfach fragen sollte? Sie hatte ihre Schulkameradin nie besonders gemocht. Nachdenklich befühlte sie das Loch in ihrem Backenzahn. Jetzt, wo sie sich zufällig über den Weg gelaufen waren, konnte es auch ganz gut weitergehen. Sie könnte zum Beispiel zur Behandlung zu ihr kommen. Adele sagte etwas, das Chris, in ihre Gedanken versunken, nicht verstand, erst Biggis Antwort.

»Das muss ein Schock sein.«

Adele schwieg dazu, und Biggis Blick senkte sich wieder in die Hotelinformation. Die Gasse, durch die sie gingen, war so schmal, dass man die Wände links und rechts mit ausgestreckten Armen berühren konnte. Der Boden lag schwarz unter ihnen, nur von vorn fiel ein wenig Licht herein, und Chris hoffte, dass sie ihren Trolley nicht durch Unrat und Hundekot zog. Es roch nicht besonders, dafür war Venedig ja bekannt. Dann stieß Biggi einen Jauchzer aus. »Ecco, l’albergo!«

Sie standen auf einem dreieckigen Platz, eine Seite von einem Kanal begrenzt. Eine Brücke führte über das Wasser, daneben zwängte sich ein winziges Restaurant und darüber, im ersten Stock, hing ein Schild: Hotel Storto.

»Sieht nett aus«, bemerkte Adele höflich.

»Nichts wie rein, bevor alles schläft.«

Sie hoben ihr Gepäck über die Eingangsstufen. Adele blieb stehen.

»Wo wohnst du, sehen wir uns bald?«, fragte Chris.

Sie schien zu zögern. Dann hob sie die Hand zum Abschied. »Ich komme euch besuchen.«

An der Rezeption erwartete sie ein junger Mann, der sich als Andrea vorstellte. Die Zimmerschlüssel lagen schon auf einem dunkelgrün tapezierten Tablett bereit, die Löwenanhänger aus Messing waren auf Hochglanz poliert, die roten Marmorfliesen schimmerten. Alles strahlte Geschmack, Harmonie und Ordnung aus. Biggi plauderte in ihrem fehlerhaften, aber lebhaften Italienisch mit Andrea, der ihre Koffer vor ihnen her in den ersten Stock trug.

»Es ist ein Doppelzimmer, macht es dir was?«, fragte Biggi. »Wir könnten aber auch zwei Einzelzimmer haben.« Biggi bemerkte ihr Zögern. »Okay, ich sag es ihm.«

Andrea nickte und führte sie einen Stock höher hinauf, dort waren zwei Zimmer in den ehemaligen Dachboden eingebaut, klein aber mit Bad und WC und einem romantischen Blick auf das Wasser, den Platz und die kleine Brücke. Dort stand immer noch Adele.

Chris öffnete das Fenster und beugte sich hinaus. »Was ist mit dir?«

Adele wandte sich aufgeschreckt um. Sie stieg die Brückenstufen hinunter.

Wortlos blickte sie zu Chris hinauf.

Jetzt erst bemerkte Chris, dass Adele ein Gepäckstück bei sich hatte. Biggi trat neben sie ans Fenster. »Sollen wir sie hereinholen?«

»Du meinst, sie will? Wird es ihr nicht zu bescheiden sein?«

Das klang skeptisch. Chris kannte ihre Empfindlichkeit. Biggi hatte sich diese Reise ausgedacht und nicht mit einer Dritten im Bund gerechnet.

»Kann es denn sein, dass sie gar kein Hotel hat? Warum bleibt sie nicht im Haus der Tante?«

Sie sahen zu Adele hinunter, die aussah, als wüsste sie nicht, wohin.

»Tante Pauline.« Chris’ Erinnerung kam plötzlich. »Diltschs venezianische Tante. Sie hat sie öfters besucht.«

»Jetzt nicht mehr, sie ist tot.«

»Deshalb ist Diltsch so geknickt.«

Biggi seufzte. »Ich geh jetzt runter und sag ihr …« Sie sah Chris von der Seite an. »Wenn’s dir recht ist …«

»Mir ist es recht.«

Biggis Blick forschte in ihrem Gesicht. Chris lächelte. »Du bist lieb, amica. Sehr lieb. Und dein Italienisch: grandios!«

Biggi winkte Andrea, der noch immer wartend hinter ihnen stand, und stieg mit ihm die Treppen hinunter. Chris blieb, wo sie war. Sie sah zu, wie Biggi zu Adele auf den Platz trat, sah Adeles Überraschung und ihr erleichtertes Lächeln. Ohne Diskussion folgte sie Biggi ins Hotel. Kurz darauf knarrten die Treppenstufen. Andrea brachte das dritte Gepäckstück.

»Vorrebbe bere un prosecco o un Aperol con le amiche?«

So weit reichte ihr Italienisch. »Grazie, Signor Andrea!« Sie ging zum Spiegel und betrachtete sich darin. Warum hatte sie für Adeles Bleiben plädiert, sie mochte sie doch nicht einmal? Das Deckenlicht warf Schatten in ihr Gesicht, ließ die Falten links und rechts der Nase, die Runzel zwischen ihren Augenbrauen, die herabgesunkenen Mundwinkel scharf hervortreten. Eine Dame mittleren Alters. Na und? Sie zog das dunkelblaue Plisseekleid mit den weißen Tupfen an, das sie sich für den Besuch in Harry’s Bar eingepackt hatte, und parfümierte sich reichlich mit Miss Dior. Als sie hinunterkam, saßen Biggi und Adele schon in der Hotelbar und hoben prostend ihre Gläser.

»Du hast ausgesehen wie Sterntaler oder das Mädchen mit den Schwefelhölzern, also nicht gar so hungrig und erfroren, aber so, als ob du nicht aus noch ein wüsstest«, sagte Biggi. Sie reichte Chris den dritten Aperol-Cocktail, und sie stießen miteinander an.

»Ich habe ein Hotelzimmer, dieser Marlon hat es mir besorgt. Aber ich hab mich in dem Moment wirklich genauso gefühlt, wie du sagst, ich wusste nicht, wohin. Nur eines sicher nicht, in dieses Hotel gehen. Denn mit diesem Mann, ich weiß nicht …«

Chris und Biggi hörten ihrem Bericht aufmerksam und mit ernster Miene zu. »Ich kann es nicht fassen, dass sie tot ist. Sie war alt, aber wenn ihr sie gekannt hättet, so lebendig, so sprühend!« Adeles Stimme zitterte. »Und dieser Marlon, mit dem stimmt etwas nicht.«

Biggi winkte Andrea, ihre Gläser wieder zu füllen. »Cin cin, Adele. Überschlafe das einmal, morgen sieht die Welt anders aus.«

Wie oft trösten sich die Menschen mit diesem Spruch, und ein bisschen half er doch immer. Sie tranken. Der Mond stand über dem Kanal, eine Gondel trug ein Touristenpärchen langsam vorüber, der Gondoliere sang für sie. Es klang wie Vivaldi. Die Luft roch nach Fisch und ein wenig nach Flieder, doch das war nur eine romantische Fantasie.

Ա

Nach dem Verständnis unserer Eltern waren wir gar keine Juden. Sie hatten ihr religiöses Bekenntnis abgelegt, und wir bekamen keine religiöse Erziehung. Bevor wir in die Schule kamen, beschlossen sie, uns taufen zu lassen. Das half uns nicht, als Hitler kam. Die Familie Landauer, gläubige Juden, die jede Woche in ihre Synagoge in der 42. Straße beten gingen, nahm meine Schwester und mich auf, mit ihren fünf eigenen Kindern wuchsen wir auf. Sie betonten, dass sie keinen Unterschied zwischen ihnen und uns machten. Doch während Elisa sich anpasste – heucheln nannte ich es –, konnte ich zwischen Glauben und Aberglauben keinen Unterschied erkennen. Millionen von Juden wurden verfolgt und getötet, und Gott schaute zu. Ich las den Spruch: Im Angesicht des Todes gibt es keinen Atheisten. Kein gutes Argument, fand ich. Ich sehnte mich danach, mit meiner Mutter und meinem Vater darüber zu diskutieren. Sie waren nie einer Antwort, sei sie auch noch so unbequem gewesen, ausgewichen, sie hatten uns nie belogen. Es war ein Schock gewesen, als sie uns mitteilten, dass sie keine Visa nach Amerika bekommen hatten und wir allein auf uns gestellt mit dem Zug durch halb Europa fahren und dann in Lissabon auf das Schiff gehen mussten. Elisa weinte und flehte, dass sie, egal, wohin, mit ihnen gehen würde. Ich stieß sie so fest, dass sie beinahe niederfiel und aufschrie vor Schmerzen. Musste sie es ihnen noch schwerer machen? Sie hätten uns niemals gehen lassen, wenn es nicht unumgänglich gewesen wäre. Ein Brief erreichte uns, mit großer Verspätung. Mein Vater schrieb, sie seien in einer Schule in der Karajangasse und warteten auf die Abreise. Damals wussten wir nicht, dass in der Karajangasse im 20. Bezirk einer der Sammelplätze gewesen war, von dem die Wiener jüdische Bevölkerung zum Aspangbahnhof gebracht und von dort in die Vernichtungslager transportiert wurde. Weitere Nachrichten kamen nicht, und wir erfuhren nicht, wo sie sich befanden. Das kam erst viel später, Jahre nach dem Krieg.

Mit achtzehn, nach dem College, verließ ich die gute Familie Landauer und Elisa. »Du bist so hart«, sagte sie zum Abschied zu mir. »Liebst du die Pflegeeltern gar nicht, obwohl sie so viel für uns getan haben? Und ich, deine einzige Schwester, bedeute ich dir nichts?« Ich fragte zurück, was ich denn ihr bedeutete, und sie weinte. Ich ging zurück nach Europa. Dort war ich zu Hause.

Doch zu Hause, das war ein Sehnsuchtsort, nicht das Wien, das ich 1945 wiedersah. Eine zerstörte Stadt voll verängstigter, hasserfüllter Menschen. Nazis. Hatten sie ihre Gesinnung über Nacht abgelegt, hatten die Bombenangriffe, die ihre Heimat zerstörten, sie zur Vernunft gebracht? Ich suchte nach Greti. Jemand erzählte mir, dass man viele Kinder und Jugendliche auf dem Land bei Bauern untergebracht hatte. Die letzten Monate des Krieges forderten die höchsten Opferzahlen, jeder, der die Gelegenheit bekam, die Großstadt zu verlassen, hatte Glück gehabt. Es war Juni, heiß und sonnig, die Welt ein Wunder, funkelnd in neu erwachter Schönheit. Die Zukunft hatte begonnen. Doch ich stieß nur auf Trümmerfrauen und verbitterte Heimkehrer. Nach langem Herumirren gelang es mir, eine amtliche Anfrage über den Verbleib meiner Eltern zu stellen. Greti fand ich nicht.

Ich stieg in den Zug nach Süden. Italien, dort war der Faschismus groß geworden, aber dort hatte das Volk ihn auch wieder besiegt. Mussolini und seine Freundin Claretta Petacci wurden exekutiert und auf der Straße zur Schau gestellt, ihre Leichen bespuckt und geschändet. Ich reiste in ein anderes Italien, zu Tizian und Michelangelo, Donatello und Caravaggio.