18,99 €

Mehr erfahren.

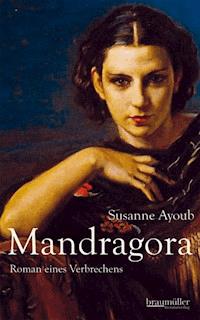

- Herausgeber: Braumüller Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Pola Wolf hat überlebt: Gefängnis, Krieg, ihre eigene, zerstörerische Leidenschaft. Ohne Geständnis, scheinbar ohne Motiv ist die junge Lehrerin knapp vor dem "Anschluss" wegen versuchten Giftmordes verurteilt worden. 1945, im zerstörten Nachkriegs-Wien, fügen sich die Scherben der Vergangenheit zusammen: Was steckt wirklich hinter ihrem vermeintlichen Mordversuch an der Familie ihres Schuldirektors? Welche Rolle spielt der magisch-esoterische Geheimzirkel mit seinen bizarren sexuellen Ritualen, dem die überzeugten Nationalsozialisten hinter der bürgerlichen Fassade angehörten? Ist das angesichts von millionenfachem Leid und Tod überhaupt noch von Belang? Doch die Blume des Bösen gedeiht auch inmitten der Trümmer ... Susanne Ayoub verspinnt in schillernder Sprache politische, historische und erotische Fäden zu einem spannungsgeladenen Roman und arbeitet dabei mit dem Kult der Ariosophen eine der ideologischen Wurzeln des Nationalsozialismus auf, die die Herrschaft des Dritten Reiches um Jahrzehnte überdauerte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 468

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Susanne Ayoub

Mandragora

Roman eines Verbrechens

Susanne Ayoub

Mandragora

Roman eines Verbrechens

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de/ abrufbar.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

1. Auflage 2010

© 2010 by Braumüller Literaturverlag

in der Braumüller GmbH, Servitengasse 5, A-1090 Wien

http://www.braumueller.at/

Coverbild: G.O.W. Apperley, Enigma (1938)

ISBN der Printausgabe: 978-3-99200-013-5

E-Book-Ausgabe © 2010

ISBN 978-3-99200-022-7

E-Book: Satzweiss.com Print Web Software GmbH

„Sieist flammend rot und wirft des Abends

rote Strahlen aus. Dem Nahenden entzieht sie

sich und hält nur still, wenn sie mit Blut begossen

wird. Bei ihrer Berührung ist der Tod

gewiss. Man gibt sich soviel Mühe um sie,

weil sie die Dämonen, welche in die Lebenden

hineinfahren, vertreiben kann.

Diese wunderbare Wurzel heißt Mandragora.“

Tacuinum Sanitatis, 1474

Biblioteca Casanatense, Rom

PROLOG

D

ie Frau kam aus ihrem Haus oben auf der Höhe. Die Sonne schien strahlend. Es war ein schöner Tag. Aufmerksam sah sie sich um. Die Hühner schliefen im Schatten des Hausdachs. Die Kühe standen ruhig auf der Weide. Auf den Feldern grünte der Futterklee. Friedlich lag das Land unter ihr. Sommerlind wehte der Wind. Dennoch fröstelte sie.

„Ist da jemand?“

Sie horchte, aber nichts war zu hören als der Kuckuck im Wald, der unermüdlich seinen Ruf wiederholte. Sie ging zum Holzplatz, wo die Axt lag. Sie hob sie auf. Ohne Mühe schlug sie zu. Sie traf das große Holzscheit, einmal, zweimal. Die Schneide des Eisens blendete sie. Sie ließ das Werkzeug sinken und schaute in die Landschaft, unruhig, ohne zu wissen, worüber. Wieder sauste die Hacke herab. Sauber geteilt sprangen die Holzspäne über den Boden.

Auf dem steilen, geschotterten Weg, tief unter ihr, bewegte sich etwas. Sie kniff ihre Augen im hellen Sonnenlicht zusammen. Jemand stieg die Anhöhe zu ihr herauf.

Es war eine Frau.

Sie legte die Axt weg, abwartend. Die Kate stand dicht an der Waldgrenze, weit außerhalb des Dorfs. Der Weg konnte nirgendwo anders hinführen, dennoch ging sie ihrer Besucherin nicht entgegen. Auf einmal rief die Frau von unten nach ihr, rief sie beim Namen. Sie erstarrte, als sie die Stimme vernahm. Und dann wieder, unüberhörbar in der Stille. Selbst der Kuckuck schwieg nun. Da verließ sie ihren Platz am Hackstock. Noch war die Entfernung zu groß, sie konnte die Gesichtszüge der Besucherin nicht ausnehmen. Aber die Stimme.

Sie lief ins Haus, durch die engen Kammern, sie kletterte die Holzleiter zum Dachboden hinauf und spähte durch die Bodenluke hinaus. Mit einem Mal war das Sonnenlicht von einer Wolke verdüstert. Ein Schatten fiel über das Land. Die Frau hielt es nicht in der Kate. Ohne den Blick zu heben, beeilte sie sich über den Hof, in den Holzschuppen daneben, und warf die Tür hinter sich zu. Heftig riss sie am widerwilligen Eisenriegel. Sie hörte ihren Atem, ihr stoßweises Schluchzen. Jetzt kam es über sie. Man ließ sich nicht ungestraft mit ihnen ein. Da half kein Versteck. Kein Schloss hielt sie ab.

„Marianne!“

So nahe schon. Vor Entsetzen schlug sie das Kreuz. Durch das staubige Fensterchen sah sie die Besucherin vorübergehen. Die Türklinke wurde hinuntergedrückt. Das rostige Eisen quietschte. Ein Finger tappte leicht an die Fensterscheibe, kratzte am Glas.

„Wo bist du? Hörst du mich nicht?“

Sie sank an der Wand herab. Kein Ausweg. Wohin sollte sie fliehen? Ihnen entkam sie doch nicht. Sie hatte nie vergessen, dass ihr nur eine Frist gegeben war, geborgte Zeit, die jetzt zu Ende ging.

Die Tür bewegte sich. Ein Gebet. Es gab keine Worte in ihrem Kopf. Der rostige Türriegel knirschte und ergab sich. Eine fleischlose Hand griff durch den Spalt, zwängte sich hindurch, unerbittlich, obgleich die Haut von den Holzsplittern der Tür zerkratzt und aufgerissen wurde. Bis sie den eisernen Griff fassen konnte, den Riegel zurückschob. Die Tür sprang auf.

Die Besucherin stand vor ihr. Wie aus Fleisch und Blut. Aber das war sie nicht. Tot und begraben an einem fernen Ort. Aus dem Jenseits zu ihr zurückgekehrt. Ihre Stimme eine Täuschung der Sinne.

„Marianne! Weißt du nicht, wer ich bin?“

Sie trat in den Schuppen. Schritt für Schritt kam sie näher. Sie streckte die Hand nach ihr aus.

„Endlich habe ich dich gefunden“, flüsterte die Stimme, und der Totenkopf weinte zwei Tränen.

1. TEIL

1. KAPITEL

E

s gibt Dinge, die sind unaussprechlich, die kann man erst viel später ansehen, wenn sie durch die Zeit gegangen sind und ihr Schrecken verblasst ist. Pola Wolf hat Schlimmes getan, sogar vor dem Schlimmsten, Mord, schreckte sie nicht zurück. Die Strafe, die sie bekam, war dennoch härter, als sie es verdiente. Ich habe versprochen zu schweigen. Doch wenn Pola die Vergangenheit begraben wollte, warum hat sie ihre Geschichte aufgezeichnet? Ich kann mein Versprechen nicht länger halten. Ich schreibe Dir, weil wir uns nicht mehr sehen werden.

Pola ging stadtauswärts die Mariahilfer Straße hinauf. Nur langsam kam sie vorwärts. In der Ferne sah sie die Trümmersilhouette des Westbahnhofs hinter der Gürtelstraße. Sie konnte weitergehen oder bleiben. Sie konnte umkehren. Sich abwenden und ein neues Leben anfangen, das was noch davon übrig war. Zum ersten Mal war sie frei. Zu tun, zu lassen. Ein gewundenes Gässchen bog seitlich von der großen Straße ab, die Bürgerspitalgasse. Auf Nummer 16 war sie einmal zu Hause gewesen. An der Stelle gab es nur ein tiefes Loch im Boden, einen Bombenkrater.

Pola erkannte die hölzerne Tür eines Kellerabteils, die der Luftdruck der Bombe aus den Angeln gerissen hatte. „Franz Ohler“ stand auf einem Schild, mit Tintenblei in Kurrentschrift. Herr Ohler aus dem Mezzanin, ein alter Mann, Kriegsinvalide und mittellos. Für ein paar Grosehen jede Woche hatte er ihnen das Holz zum Heizen in die Wohnung gebracht, ihnen und anderen Familien im Haus. Ob sie im Keller vor den Bomben Schutz gesucht hatten? Oder im Schlaf überrascht worden waren? Wer von den Bewohnern des Hauses lebte noch?

Pola hatte die Nachricht vom Tod ihrer Mutter zugestellt bekommen, zusammen mit der Bescheinigung, dass es keinen Nachlass gab. Nun verstand sie. Nadija Wolfs Eigentum war wie sie selbst der Bombe zum Opfer gefallen. Pola besaß nicht einmal ein Foto von ihr. Nur die Erinnerung an eine schöne, gelangweilte Dame, die auf dem Sofa lag und die Kurbel des Plattenspielers mit ihrer geschickten großen Zehe drehte, bis er spielte:

„Gefangen, gefangen, in goldenen Ketten, Ketten der Liebe halten mein Herz.“

Aus dem Augenwinkel sah sie ein Mädchen mit einem hohen Buckelkorb auf dem Rücken die Bürgerspitalgasse entlanggehen. Langsam schleppte sie sich mit ihrer Last näher.

„Lieschen!“, rief Pola ihr zu. „Kennst du mich noch?“

Mit verkrampft hochgezogenen Schultern wartete sie, aber das Mädchen warf nur einen Blick herüber. Kurz hielt sie inne und strebte dann weiter auf Nummer 21 zu, ein niedriges Gebäude mit abgebröckeltem Verputz, das im Gegensatz zu den schöneren Häusern der Nachbarschaft den Krieg unbeschadet überstanden hatte.

Pola sah ihr zu, wie sie ins Haus trat, den Korb ablud, die Tür hinter sich schloss. Elisabeth Sedlacek. Zwei Jahre lang hatte Pola sie unterrichtet, „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“ in ihr Stammbuch geschrieben, ihr ein Buch über Österreichs Fürstengeschlechter geschenkt. Sogar nach Hause hatte sie ihre Schülerin eingeladen. Lieschen, ihren Liebling, die Hübscheste, die Sanfteste. Nach Pfirsichen hatte ihr Atem gerochen.

Wenn das Mädchen sie nicht erkannte, hieß das, Pola Wolf war nicht nur frei, sie besaß auch keine Geschichte mehr. Oder das Gegenteil war der Fall, Lieschen wollte sie nicht mehr kennen.

Ich habe immer an sie gedacht. Sie war der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich habe sie geliebt, mehr als meine eigene Mutter. Aber dann, als wir uns dort vor dem Haus begegneten, erkannte ich sie nicht. Meine Gedanken waren vorausgeeilt, nach oben, in die Wohnung, wo die Kinder schon viel zu lange auf mich warteten. Ob wir noch genug Wasser hatten, fragte ich mich gerade, und sie sagte etwas, so leise, dass ich es nicht verstand, und dann war der Augenblick schon wieder vorbei, vertan. Pola war so verändert, niemand hätte sie damals erkennen können. Dennoch habe ich nie aufgehört zu grübeln, wie anders es vielleicht gekommen wäre, hätte ich meinen Kopf an jenem Morgen bei der Sache gehabt.

Wien lag noch in Agonie nach dem Monate dauernden Kampf um die Eroberung der Stadt. Die Wasserleitungen und die Gasrohre waren geborsten. Das Wasser trugen die Menschen in Eimern und Krügen über weite Strecken in ihre Häuser, der Strom wurde nur stundenweise eingeschaltet.

Ganze Straßenzüge des Bezirks Mariahilf waren nur mehr Ruinen. Sie ließen den Blick auf den Gürtel frei, ein breites Straßenband, das die Innenbezirke von der Vorstadt abgrenzte. Die Trasse der Stadtbahn, die hier hoch über dem Straßenniveau geführt wurde, war wie durch ein Wunder nicht heruntergestürzt.

Auf der Mariahilfer Straße begegnete Pola einer Frau, die einen Leiterwagen, hochbeladen mit Kisten und Möbelstücken, zog. Während sie sich fragte, wohin die Frau mit ihrem Hab und Gut wohl unterwegs war, sah sie eine Tramway die Straße herauffahren. Kein einziger Fahrgast saß darin. Der Zug passierte ohne anzuhalten die Station, querte den Gürtel mit einem melancholischen Klingeln und entschwand wieder.

Die hässliche Backsteinkirche Mariae Not stand unversehrt, dahinter erkannte Pola das steile Blechdach der Bürgerschule. Auch sie hatte den Krieg überdauert. Unwillkürlich empfand sie Erleichterung. Sie ging trotzdem nicht hin. Später vielleicht. Stattdessen schlug sie den Weg Richtung Alsergrund ein.

Kaum zwei Monate waren seit Kriegsende vergangen. Der Schock stand den Menschen noch immer ins Gesicht geschrieben. Die Schuttberge wurden von den Straßen geräumt, einsturzgefährdete Häuser gesprengt, andere notdürftig in Stand gesetzt. Überall waren Reparaturen im Gang, damit die Tausenden Ausgebombten und die Heimkehrer ohne Obdach im nächsten Winter nicht mehr auf der Straße stehen würden.

Pola bewegte sich langsam. Die Schwüle des Frühsommertags drückte schwer auf ihre Schultern. Sie hatte Schuhe aus harten, ockerfarbenem Leder an, zu warm und unbequem, ebenso wie ihre Kleider, ein Wollkostüm mit Mottenlöchern, die auf dem dunklen Stoff glücklicherweise nicht leicht auszunehmen waren. Ihre Heimkehreruniform nannte sie das grau und schwarz gemusterte Kleidungsstück aus einer vergangenen Modeära. Vor dem Krieg waren Glencheck-Muster und Herrenschnitt der letzte Schrei gewesen. Mutters Hausschneiderin hatte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als Pola sich so ein Modell im Journal de Paris aussuchte.

Das Kostüm, das sie nun trug, war nicht ihr eigenes, ein Zufallsgriff in die Kleiderkiste der Wohlfahrt hatte es in ihren Besitz gebracht. Nach diesen Jahren gab es keinen persönlichen Gegenstand aus ihrer Vergangenheit mehr.

So oft war sie diesen Weg zu Fuß gegangen. Jetzt konnte sie die Strecke kaum bewältigen. Endlich erreichte sie die Alserbachstraße. Nicht weit von hier in der Spittelau hatte es einmal ein Pestspital gegeben, in späterer Zeit das Armenhaus „Zum blauen Herrgott“ und die Bürgerversorgungsanstalt, und der Narrenturm stand bis auf den heutigen Tag. Schubert war hier zur Welt gekommen, im „Roten Krebsenhaus“, auch er ein armer Schlucker. „Zur eisernen Kette“ hieß das Gebäude, in dem einst ein Schlossermeister seine Tochter einsperrte. Nur wem es gelang, das Schloss zu öffnen, sollte das Mädchen zum Lohn bekommen. Aber es kam anders, der Freier wurde vom eifersüchtigen Nebenbuhler in der Donau ertränkt.

Was für ein merkwürdiger Stadtspaziergang, hatte Pola an dieser Stelle zu Alexander gesagt, als ob es vom Alsergrund nicht auch schöne Geschichten zu erzählen gäbe. Da führte er sie in die Liechtensteinstraße, wo in früherer Zeit der Alsbach geflossen war und zeigte ihr das „Fliegende Haus“.

Mit gesenktem Kopf ging Pola durch die Porzellangasse. Der große Platz vor dem Franz-Josephs-Bahnhof war von einem riesigen Bombenkrater aufgerissen. An seinen Rändern klebten alte Häuserzeilen mit anmutigen Erkerbalkonen und kunstvoll geschmiedeten Eingangstoren. Bis auf die zerbrochenen Fensterscheiben sahen sie aus wie früher. An der Ecke war das Café Brioni, wo sie so oft auf Alexander gewartet hatte, hinter eine Zeitung geduckt, mit klopfendem Herzen. Sie konnte sich ihm nicht entziehen, und er wusste es, aber dennoch, ganz sicher war er ihrer nicht. In dem einen kurzen Augenblick, wenn sie die Zeitung sinken ließ und er sie ansah, ernst wurde, so ernst, kam seine Unsicherheit zum Vorschein. Die Angst der Liebenden, sagte sie zu ihm, aber eigentlich war es eine Frage, und sie wusste die Antwort nicht. Er lachte dazu, lachte und beugte sich über ihre Hand, während er heimlich ihre Schenkel liebkoste.

Auch die großen Fensterscheiben des Brioni waren großteils in Scherben und mit Pappkarton verklebt. Pola legte die Hand auf den heißen, sonnenbeschienenen Messinggriff der Eingangstür. Zu ihrer Überraschung gab sie nach. Das Kaffeehaus war geöffnet. Sie blieb draußen. Geldausgaben konnte sie sich nicht leisten. Wenn sie es vemeiden konnte, setzte sie sich keinen fremden Blicken aus. Viele waren vom Krieg gezeichnet, doch das tröstete sie nicht. Zwischen ihr und den anderen gab es keine Gemeinsamkeit. Das war nicht anders als früher. Damals hatte sie auf die kleine Welt der Bürger heruntergesehen. Sie war etwas Besonderes gewesen. Sie war immer noch besonders. Ein Monster, eine Ausgestoßene.

Ich lernte sie kennen, lange bevor sie meine Lehrerin wurde. Eine Kutsche hielt vor dem Haus Nummer 16, wo neue Mieter einzogen, mit Schachteln und Säcken vollbeladen. Herr Ohler kam herbei und half dem Kutscher beim Herunterheben einer riesigen Kiste. Es war ein Schiffskoffer, wie ich später erfuhr, und er gehörte Polas Mutter, obwohl sie nie eine Seereise gemacht hatte. Der Mann fluchte, weil der Koffer schwer war, so ordinär, wie es in Wien nur die Kutscher verstehen. Plötzlich aber hielt er inne. Er schaute das Mädchen an, das aus dem Haus getreten war und ihm eine Hand mit dem Trinkgeld hinstreckte. Sie senkte den Blick, weil er sie so unverhohlen anstarrte. Wortlos, der Fluch war ihm im Hals steckengeblieben.

Als ob eine Märchengestalt aus meinem Bilderbuch gestiegen wäre und nun leibhaftig in der schäbigen Bürgerspitalgasse stünde, mit weißer Haut und schwarzem Haar und roten Lippen. Eine Prinzessin.

Lange wartete Pola vor dem Haus in der Althanstraße, unentschlossen, ob sie eintreten sollte. Wünschte sie sich, einen von ihnen wiederzusehen? Sie konnten übersiedelt sein, oder tot. Darum war sie doch hierhergekommen, den weiten Weg vom Mariahilfer Gürtel auf ihren schmerzenden Füßen, um das zu erfahren. Sie gab sich einen Ruck.

Der Hausflur war kühl. Jemand hatte die bunten Majolikareliefs in der Wandtäfelung zerbrochen, das Bild des Schäfers und seiner Liebsten. „Da kam eine junge Schäferin, mit leichtem Schritt und munterm Sinn ...“

Der Schweiß perlte wie Tränen über ihr Gesicht. Sie musste sich die Augen wischen, damit sie die Namen auf der Tafel entziffern konnte. Gotische Messinglettern, Direktor Panigl. Das Schild war noch hier.

Aus der Hausmeisterloge kam ein Geräusch. Der Spion, das Guckloch an seiner Tür, klapperte, wenn man ihn beiseiteschob. Der Hausmeister lag auf der Lauer, wie eh und je.

Pola wollte weitergehen, da überfiel sie mit einem Mal die Schwäche. Sie suchte nach einem Halt. Noch ein unsicherer Schritt, dann musste sie sich an die Wand lehnen.

Der Hausmeister öffnete die Tür und spähte durch das Dämmerlicht des Flurs zu ihr. „Na, wie hammas?“, fragte er vorwurfsvoll, weil sie grußlos und ohne Erklärung in ihrer Stellung verharrte.

Sie kannte ihn gut. Er hatte in ihrem Prozess ausgesagt, nur Unsinn. Er war ein dummer Mensch und verstand nicht das Geringste von den Vorfällen, deren Augenzeuge er wurde. Es hatte gerade gereicht, Stimmung gegen sie zu machen. Darauf zielten alle Zeugen der Anklage ab. Hässliche Nachrede anstelle von Beweisen. Kein Rauch ohne Feuer.

„Bittschön, was ist gefällig?“, schnarrte der Hausmeister ungnädig, aber Pola hörte nicht hin. Die Kühle hatte sie ein wenig erfrischt, ihre Knie trugen sie wieder. Sie verließ das Haus. Mühsam sammelte sie Speichel in ihrem Mund und spuckte aus. Dreimal. Und ihre Fußspitze malte das Zeichen auf den Boden. Maleficat.

2. KAPITEL

U

nsere Schule in der Levkojengasse hatte einen Hintertrakt, ein einstöckiges Gebäude, älter als das Schulhaus, mit dem es durch den Hof verbunden war. Im Parterre lagen die Turnsäle, nach Geschlechtern getrennt, und dazwischen führte eine Treppe in den ersten Stock zum Naturgeschichtskabinett. Pola verbrachte die Pausen nicht mit den anderen Lehrern. Sie war Jahre jünger als die meisten und vermutlich auch deshalb schüchtern im Umgang mit ihnen, aber ich glaube, daran lag es nicht, sie zog vielmehr das Alleinsein vor. Im Naturgeschichtskammerl, wie es im Schuljargon hieß, hing der Staub von den Mineralien, die in hölzernen Schaukästen aufbewahrt wurden, und ein Gemisch verschiedener Gerüche von den chemischen Präparaten, nach Schwefelwasserstoff und Alkohollösung, nach Magnesium und Braunstein.

Wenn ich etwas für sie erledigte, durfte ich in ihr Zimmer kommen. Meist saß sie am Fenster und sah in die Ferne. Wenn sie sich nach mir umwandte, las ich in ihren Augen, dass auch ihre Gedanken fern waren und sie nur ungern dahin zurückkehrte, wo sie sich gerade befand. Eine eigene Aura umgab sie, etwas, das mir das Herz zusammenzog, auch wenn ich nicht wusste, warum.

Im Naturgeschichtskabinett hatte alles seinen Platz, unveränderlich, während draußen nichts gleich blieb. Die Blätter des Spitzahorns, der Himmel darüber, der Wind und die Jahreszeiten. Sie spürte ihr Herz schlagen und hörte ihren Atemzügen zu, die ihre Brust hoben und senkten. Sie wusste, sie hatte nur eine kurze Frist, aber nicht, was danach kommen würde, etwas, das sie das Eigentliche nannte, das, wofür sie hier war.

Manchmal summte sie Verse vor sich hin: „Was machst du Mägdelein allhier, du seufzest so, was fehlet dir“, aus einer Ballade, die sie als Schulmädchen einmal auswendig gelernt hatte, mit tonloser Stimme, bis die Uhr sie in die Wirklichkeit zurückholte.

An der Mädchengarderobe vorbei führte die Stiege ins Obergeschoß. Wenn jemand heraufkam, wusste Pola, dass der Besuch ihr galt. Über ihrem Zimmer gab es nur mehr den Dachboden, den sie niemals betrat. Schmutz und Ungeziefer verabscheute sie. Schon der Gestank aus den Turnsälen war ekelhaft genug. Und doch blieb sie jedes Mal, wenn sie durch den Windfang in den halbdunklen Flur trat, vor der Knabengarderobe stehen. Einmal hatte sich die Tür geöffnet und sie konnte einen Blick hineintun. Auf einen Mann, der da drinnen auf sie wartete. Ein Fremder, gesichtslos.

„Der Ritter mit dem schwarzen Pferd hat dich zumalen lieb und wert. Nimm dich vor ihm in Acht, manch Jungfrau hat er zu Fall gebracht.“

Sie fühlte eine Hand auf ihrer Brust. Drängend. Und seinen Atem. Er schob sich an sie heran. Er presste seinen Körper an ihren, und sie floh nicht, sie hielt still. Ohne ein Wort. Dann läutete die Pausenglocke. Er verschwand, als hätte es ihn nie gegeben. Aber es war kein Traum.

Die ersten Minuten sah sie dem hochgewachsenen Mann nur auf den Mund. Sie fasste kein Wort seiner Rede auf, so verblüfft war sie über sein Erscheinen. Ein einziges Mal waren sie einander gegenübergesessen, bei dem Vorstellungsgespräch in seiner Kanzlei. Direktor Panigl hatte Pola zu ihrem erfolgreichen Studienabschluss gratuliert und sie für den Unterricht in Deutsch und Naturgeschichte eingestellt. Mit zweiundzwanzig war Pola Wolf die jüngste Bürgerschullehrerin des Landes gewesen. „Ein besonderes Talent“ stand in ihrem Abschlusszeugnis. Nadija war stolz auf ihre Tochter. Nur die Berufswahl stimmte sie unglücklich. „Lehrerin, mein Schatz, warum das? Du hättest doch ganz andere Aussichten!“

Direktor Panigl grüßte, wenn er ihr auf den Schulgängen begegnete. Nach der Schulmesse, zu Weihnachten und wenn die Ferien anfingen, schüttelte er ihr wie allen Lehrern die Hand. In den eineinhalb Jahren, die sie an der Schule unterrichtete, hatte es nicht ein einziges persönliches Gespräch zwischen ihnen gegeben. Mehr noch als die Tatsache, dass er sie hier oben in ihrem Refugium besuchte, wunderte sie der Grund, den er ihr nannte.

„Es handelt sich um Alexander, meinen Sohn. Ich suche eine Nachhilfelehrerin für ihn. Tatsächlich ist er nicht unser leibliches Kind, sondern ein Waisenkind, das wir in Pflege genommen haben. Und weil er wie Sie ursprünglich aus Serbien stammt …“

Die Pausenglocke läutete die letzte Stunde ein. Pola stand auf.

„Ich muss aber jetzt …“

„Ich habe eine Vertretung in Ihre vierte Klasse geschickt“, sagte Herr Panigl.

Sein langer, schmaler Kopf war von einer Wolke hellen, gelockten Haars umgeben, dünn wie Kinderhaar, durch das seine Haut rosarot schimmerte. Seine regelmäßigen Gesichtszüge hatten etwas Indianisches, zwei strenge Falten, die fast senkrecht die Wangen durchkreuzten, der Mund mit breiten, geraden Lippen, längliche blaue Augen. Sein Blick maß Pola. Ein wenig zu lang ruhte er auf ihrem Busen, auf ihren Hüften, bevor er wieder in ihr Gesicht zurückkehrte. Sie brachte nicht ein Wort hervor. Erst als er sich ebenfalls erhob und ihr seine Rechte entgegenstreckte, wie um einen Vertrag zu besiegeln, antwortete sie ihm.

„Ich beherrsche das Serbische leider kaum.“

Er hob kurz seine blassen, nahezu unsichtbaren Augenbrauen. „Ach so, das wusste ich nicht.“ Er rieb sich die Schläfe, eine Geste, die sie schon früher an ihm bemerkt hatte, als ob an dieser Stelle ein gewohnter Schmerz säße.

„Na, eigentlich spielt es keine Rolle. Weil Alexander ...“ Er lachte, es klang ein wenig verlegen. „Ehrlich gesagt, es geht vor allem darum, dass eine vertrauenswürdige Person sich mit ihm beschäftigt. Er ist in einem schwierigen Alter, doch –”

Nun schien er sich wieder gefasst zu haben und schaute Pola wie vorher direkt an.

„ – ein intelligenter Bursche. Ich bin sicher, dass Sie mit ihm fertig werden. Ich setze große Stücke auf Sie, Fräulein Wolf. Bisher habe ich das nicht zum Ausdruck gebracht. Nun, jetzt hole ich es nach. Sie machen Ihre Arbeit ausgezeichnet.“

„Danke.“

Pola ahnte, dass sein Lob sie verpflichten, ihr Nein zu diesem Nachhilfeschüler unmöglich machen wollte. Bei dem Gedanken befiel sie Unbehagen. Was, wenn sie, wie seine Eltern, nicht mit Alexander fertig wurde? Was, wenn … Wieder spürte sie den Blick des Mannes. Er verwirrte sie. Jetzt kam er noch einen Schritt näher. Sie spürte den Strom, der von ihm zu ihr floss, wie einen elektrischen Schlag, ohne dass er sie berührte.

„Keine Angst, liebes Fräulein.“ Er begann zu lächeln. „Ich verstehe Ihre Sorge sehr gut. Sie können jederzeit absagen, wenn Ihnen diese Aufgabe nicht zusagt. Ich werde es Ihnen nicht nachtragen. Aber um eines bitte ich Sie: Kommen Sie und sehen Sie ihn sich einmal an. Gut?“

„Wo soll das stattfinden, Herr Direktor?“

„Wir wohnen Althanstraße 9. Ganz ohne Umstände, nach Schulschluss oder im Laufe des Nachmittags, wie es Ihnen ausgeht. Sie treffen meine Frau und Alexander bestimmt zu Hause an.“

Er nahm ihr Schweigen als Zustimmung und reichte ihr die Hand. Ihre Handflächen glitten ineinander. In Polas Haut begannen kleine Pulse zu klopfen, eine Hitze stieg ihren Arm hinauf, bis zum Hals, in die Wangen.

Dann war es schon vorbei, er nahm die Haltung an, die sie von ihm kannte, freundlich distanziert und ein wenig von oben herab. Er ging und sie starrte noch bis zum Ende der Stunde auf die Grünfläche unter ihrem Fenster und verstand nicht, was geschehen war.

Bis die Familie Panigl in ihr Leben trat, lebte Pola in sich versunken. Sie schrieb, ohne etwas aufzuschreiben, an Gedichten und Geschichten, dichtete sie in die Wolken, in den Wind, in den Regen. Hinter dem alten Linienwall machte sie lange Spaziergänge über die Felder, und je rauher das Wetter war, desto stärker gab sie sich ihren poetischen Stimmungen hin. Mit zweiundzwanzig hatte sie schon viel von Liebe und ihrer geschlechtlichen Seite gelesen, aber noch nichts davon verspürt, nicht einmal eine romantische Verliebtheit. Sie vermisste keinen Mann. Wenn ihre Mutter nur eine Andeutung von Heirat machte, schüttelte sich Pola innerlich vor Ablehnung. Niemals wollte sie Kinder bekommen. Das Bild ihres Vaters Milo war ihr immer gegenwärtig. Ein schöner Mann mit schwarzem Haar, grünen Augen, einer schmalen und hochgewachsenen Gestalt. Doch hinter der Fassade seines guten Aussehens verbarg sich ein kranker Geist, von einem wilden Wahn besessen.

Da erschien nun dieser Panigl, ein fremder Mensch, verheiratet, ihr Vorgesetzter, und sie besaß von einem Tag zum anderen keine Vernunft mehr. Als ob er sie verzaubert hätte. Ja, das tat er. Er hat ihr den Kopf verdreht, wie leicht war das dahingesagt. „Mein armer Kopf ist mir verrückt, mein armer Sinn ist mir zerstückt“, hieß es in Goethes Faust, eine Klage, die eine Freude meinte, den Liebestaumel. Aber so war es nicht mit Pola. Sie wurde tatsächlich eine andere.

Der erste Weg nach der Schule führte Pola nach Hause, in die kleine Untermiete in der Bürgerspitalgasse. Im größeren der zwei Zimmer verbrachte Nadija Wolf ihre Tage auf der Ottomane. Sie schlief lange, verträumte die Vormittage und trug oft noch ihr Negligé, wenn Pola zu Mittag von der Schule kam. Nadija war schlecht vorbereitet auf ein Leben in Mittellosigkeit. Weder hatte sie einen Beruf erlernt noch verfügte sie über häusliche Tugenden. Mädchen wie sie, aus angesehenen Familien, wurden nicht zur Nützlichkeit erzogen, sondern als Ziergegenstände.

„Du bist der einzige Luxus in unserem Haushalt“, sagte Pola manchmal zu ihr, halb ärgerlich, halb neckend. Die einzige selbstständige Entscheidung in Nadijas Leben war die Wahl ihres Ehemanns gewesen, gegen den Willen der Eltern. Milo Wolf, wie er sich nannte seit sie nach Wien übersiedelt waren, entstammte einem noch älteren, noch edleren Geschlecht als Nadijas Familie.

„Sechshundert Jahre serbischer Adel, das ist eine schwere Bürde, meiner Seel’“, pflegte Milo zu sagen, wobei er seinen buschigen, schwarzen Schnurrbart glattstrich.

Bei der Schlacht am Amselfeld hatte sein Urahn Stephan Serbien an die Türken verraten. Nadijas Vorfahren waren in dieser Schlacht gefallen, während Stephan von den türkischen Siegern das halbe Königreich zum Lohn bekam. Bis zum heutigen Tag, erzählte Milo seiner kleinen Tochter, lebte diese Untat im serbischen Heldenepos weiter und die Kinder lernten in der Schule die Verwünschung von Milos Ahnen im Unterricht:

„Nichts gedeihe ihm von seinen Händen, nicht der weiße Weizen auf dem Acker, nicht der Weinstock auf dem Hügel, nicht die Kinder im verfluchten Haus.“

Wenn Nadija das hörte, wurde sie zornig und unterbrach ihn: „Sprich nicht so abergläubisches Zeug, du erschreckst das Kind!“

Aber vielleicht war es mehr als ein Aberglauben, dachte Pola manchmal, während die Jahre voranschritten. Das Leben ihrer Eltern stand unter keinem guten Stern.

Einmal stellte ich Polas Mutter die Frage, warum sie nie mehr nach Hause zurückgefahren waren, nicht einmal auf Besuch zu ihrer eigenen Mutter. Mein Mann hat sich dort den Tod geholt, antwortete sie mir, den Keim zum Tode, wie sie sich ausdrückte. Als Pola der Prozess gemacht wurde, enthüllte sich, was das bedeutete. Aber damals begriff ich nicht, wovon die Rede war, und später, als ich alt genug war, diese Dinge zu verstehen, glaubte ich nicht daran, kein Wort davon. Selbst wenn Pola das Verbrechen, das man ihr zur Last legte, wirklich begangen hatte. Ihr Geist war weder krank noch böse.

Nadija und Milo feierten ihre Verlobung 1909 in Wien, der Stadt, die sie liebten, ebenso wie den Klang der deutschen Sprache, die sie schon als Kinder erlernt hatten. Wenige Tage nach ihrer Verlobung wurden der serbische König Alexander Obrenović und seine Ehefrau Draga, „die Hure auf dem Thron“, in Belgrad ermordet, in ihrem Schlafzimmer mit Pistolenkugeln und Säbelstichen buchstäblich zu Tode gemetzelt. Die Offiziere, die sich gegen Alexander erhoben hatten, warfen die Leichen aus dem Fenster auf die Straße, dann machten sie den königstreuen Gefolgsleuten am Hof den Garaus.

Milos Familie war auf der Seite der Verschwörer gestanden, die Nadijas dagegen auf der Seite der Obrenović, mit denen sie weitschichtig verwandt waren. In der Neuen Freien Presse stand, die Serben seien eine Bande verschlagener primitiver Balkankrieger, die nur die Blutrache kannten. Auch als Schweinehirten, Hammeldiebe, Halsabschneider und „Slibowitzianer“ wurden sie tituliert, und wenn Milo so einen Artikel las, zuckte er die Achseln und meinte bedauernd: „Leider stimmt das.“

Das junge Paar beschloss, sich in Wien niederzulassen. Hier wollten sie heiraten, ihre Kinder großziehen und Deutsche werden. Es war kein glücklicher Zeitpunkt zum Übersiedeln. Wenn die Leute auf der Straße ihren Akzent hörten, wurden sie nicht selten beschimpft wie ihre Landsleute zu Hause: „Serbische Köter!“ „Wegelagerer!“ „Komidatschi!“ Beim Fleischhauer, beim Bäcker, beim Greißler bekamen sie die schlechteste Ware hingeworfen, herausfordernd, nicht verstohlen, bis sie anderswo ihre Einkäufe machten, doch auch dahin folgte ihnen schnell der Ruf, solche vom Balkan zu sein: Feinde und Verräter, denen man die Pest an den Hals wünschte.

1914, nach dem tödlichen Attentat auf den österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajewo, bekam Milo eine dringende Depesche aus Belgrad. Die Familie forderte ihn auf, sich um die lange vernachlässigten Geschäfte zu kümmern. Nadija bestand darauf, Milo nach Hause zu begleiten. Sie erwartete nach einer Fehlgeburt wieder ein Kind, und als sie plötzlich über heftige Bauchschmerzen klagte, fürchtete Milo, dass sie es nach den Strapazen der Reise neuerlich verlieren würde. Der eilig herbeigerufene Arzt kannte Nadija, er hatte schon ihre Kinderkrankheiten behandelt.

„Ich verdanke meine Heilkunst vor allem dem Kräutergarten meiner Großmutter“, erklärte er seiner Patientin.

Er gab ihr eine Mixtur zu trinken, ordnete Bettruhe an und blieb bei ihr, bis sich ihr Zustand nach einigen Stunden gebessert hatte.

„Wenn Sie Ihr Kind lebend zur Welt bringen wollen, dürfen Sie sich nicht von diesem Bett entfernen“, schärfte der Arzt ihr ein. „Gerade, um Toilette zu machen, oder ein paar Schritte im Zimmer herumzuspazieren. Von jedem weiteren Ausgang rate ich Ihnen ab. Auf keinen Fall aber würde die Leibesfrucht die beschwerliche Rückreise nach Wien überstehen!“

So blieben sie in Belgrad und warteten, während sich der Kriegsausbruch drohend abzeichnete, auf Polas Ankunft in der Welt. Der Kriegsrausch der Österreicher steigerte sich mit jedem Tag. Als Habsburg dem Königreich Serbien den Krieg erklärte, zogen die Massen mit Doppelliterflaschen Wein durch die Kärnter Straße, prosteten ihrem Kaiser in der Hofburg zu und sangen grölend: „Hurra! Hurra! Auf nach Belgerad!“ Die Zeitungen unterhielten die Leser mit Kriegsspeisekarten: „Montenegrinischer Hammelbraten mit ungarischen Säbelhieben garniert – gewichste Serben – Kosaken am Spieß – und als Spezialität: Bomben für Königsmörder!“ und auf den frisch gedruckten Kriegspostkarten erfreute sich ein Spruch besonderer Beliebtheit: „Jeder Schuß! Ein Ruß! Jeder Stoß! Ein Franzos’! Jeder Tritt! Ein Brit’! Haut’s die Serben! All in d’Scherben! Aus d’Japaner! Mach ma Baner!“

Nichts von diesen Hetzreden hinderte Nadija und Milo mit ihrer neugeborenen Tochter wieder nach Österreich zurückzukehren. Die Politik hatte nichts damit zu tun, Wien war die einzige Stadt, in der sie leben wollten.

Ein letztes Mal reisten sie 1919, noch während in St. Germain die Friedensverhandlungen geführt wurden, nach Serbien, um Nadijas Großmutter und Milos Vater zu begraben Es war Polas einziger Besuch in der Heimatstadt ihrer Eltern und sie besaß nur die Erinnerung an ein eiskaltes riesiges Haus mit einem Boden aus rotem und schwarzem Marmor, auf dem eine alte Frau, die Fürstin Natalia, in einem raschelnden, langen Kleid ihre Kreise zog, von einem Fenster zum nächsten, und bei jedem haltmachte, um hinauszublicken. Schnee lag auf der steinernen Brunnenfigur draußen im Garten, das Wasser war zu Eis gefroren und vom Himmel fielen Schneeflocken so groß wie Taschentücher. Die Sprache der alten Fürstin war schnell und heftig, helle, knallende Laute, die auf ihr Gegenüber einprasselten wie Pistolenschüsse. Nadija verwandelte sich bei diesen Gesprächen in eine Pola bis dahin unbekannte Person, eine Furie, gellend und rotglühend vor Wut.

Milo kam in ihrer Erinnerung nicht vor. Er durfte das Haus nicht betreten, der Verräter, an dessen Händen das Blut der Obrenović klebte, so das Verdikt von Nadijas Familie. Während das Habsburgerreich fiel und der Vertrag von St. Germain eine neue Weltordnung schuf, versuchte Milo, Ordnung in seinen Familienbesitz zu bringen. Es stand nicht gut darum bestellt. Ob es am Weltkrieg lag, an Misswirtschaft oder diebischen Angestellten, bekam Milo nicht heraus.

„Aber verdienen eh nur die Advokaten daran“, bemerkte er und brach seine halbherzigen Bemühungen wieder ab.

Bald nach dem Krieg kam die Todesnachricht von Nadijas Mutter. Nadija las sie trockenen Auges. Niemand war je so hart zu ihr gewesen wie die Fürstin Natalia. Einmal, mit sechs Jahren, hatte Nadija eine kleine Freundin in der Nachbarschaft besucht, ohne um Erlaubnis zu fragen.

„Die Fürstin hat mich geholt und mit dem Pantoffel auf den Kopf geschlagen, den ganzen Weg, bis wir wieder daheim waren. Das kam nicht nur einmal vor. Sie suchte sich immer ein Opfer, an dem sie ihre Wut auslassen konnte. Die Fürstin wird ohne mich begraben werden. Ich hoffe, dass sie im Jenseits das erwartet, was sie verdient.“

Nadija und Milo hatten einander ein Versprechen gegeben. Sie redeten nie mehr ein Wort in ihrer Muttersprache, um echte Deutsche zu werden. Nach der Einbürgerung ließ Milo seinen adeligen serbischen Namen eindeutschen. Von der alten Heimat war nur mehr selten die Rede. Außer „da“, „ne“ und ein paar Begrüßungsfloskeln wie „dobro jutro“ und „laku noć“ kannte Pola nur einen serbischen Fluch, den sie von ihrem Vater aufgeschnappt hatte: „Da Bog da crkla!’’ Was so viel hieß wie”Gott soll dich verrecken lassen.“

Einmal rief ihr Pola, um ihre Mutter zu ärgern, die Worte nach. Nadija tat so, als hätte sie nicht verstanden.

Doch sie las immer noch, wieder und wieder, die Hasanaginica, eine berühmte serbische Volksballade, die sie bei ihrem letzten Besuch in Belgrad mitgenommen hatte. Das Buch und die Musik füllten ihre Tage aus.

3. KAPITEL

I

ch war, so steht es in Polas Aufzeichnungen, ihre Lieblingsschülerin. Sie eine Adelige von Geburt und ich ein Armeleutekind. Meine Mutter arbeitete in der Fabrik, einen Vater kannte ich nicht. Erst mit zwanzig Jahren wurde mir klar, warum es mich und die drei anderen, meine kleinen Geschwister, überhaupt gab, denn meine Mutter hatte keinen Mann. Für arme Schlucker ist Anstand nicht eine Frage der Tugend, sondern des Verstands. Das ist die Lehre, die ich aus dem Beispiel meiner Mutter zog. Gefallenes Mädchen, sagte man in jenen Tagen zu Frauen wie ihr, solche, die sich hingaben ohne Ehering. Sie mochte wohl die Männer gern und die Freuden, die sie schenkten, ließen sie ihren Alltag vergessen. Das ist meine Vermutung, eine Erklärung aus ihrem eigenen Mund hörte ich nie. Sie war gut und fleißig und vielleicht auch ein wenig dumm. Wenn sie nach Hause kam von ihrer schweren Arbeit, den langen Stunden am Fließband, war sie immer so müde, dass sie schon über dem Essen beinahe einschlief. Sicher empfand sie Dankbarkeit, weil ich ihr viel von ihren Pflichten abnahm, aber auch das blieb unausgesprochen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!