Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

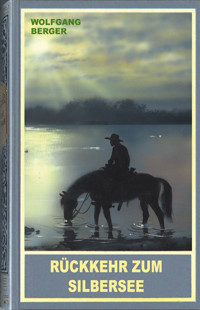

- Herausgeber: Karl-May-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Ein weiteres Abenteuer der beiden Blutsbrüder Winnetou und Old Shatterhand – mit dabei auch alte Freunde und neue Verbündete. Die Gier mexikanischer Menschenhändler und der letzte Wunsch von Kolma Puschi führen die Helden zurück an einen Ort, an den keiner mehr zurückwollte: zum Silbersee. Bevor aber dieses Ziel erreicht werden kann, müssen die Blutsbrüder einige Hürden überwinden. Der Autor Wolfgang Berger liefert nach "Weißer Vater" nun in seinem zweiten Roman geballte Frauenpower und zeigt, dass jeder Mensch große Taten vollbringen kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 329

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

RÜCKKEHR ZUMSILBERSEE

EIN NEUES ABENTEUER DERLEGENDÄREN BLUTSBRÜDERWINNETOU UND OLD SHATTERHAND –MIT ALTEN UND NEUEN FREUNDEN

VON

WOLFGANG BERGER

Herausgegeben von Bernhard Schmid© 2023 Karl-May-Verlag, BambergAlle Urheber- und Verlagsrechte vorbehaltenDeckelbild: Klaus LehmannISBN 978-3-7802-1634-2

KARL-MAY-VERLAGBAMBERG . RADEBEUL

INHALT

1. Heimat, o du schöne Heimat

2. Vermisst

3. Auf Verfolgungsjagd

4. Hmunga

5. Fingers Farm

6. Der Überfall

7. Widerworte

8. Schoschonen

9. Endlich

10. Der Kampf

11. Die Vorahnung

12. Carmen und Rodrigo Lopez

13. Das Zusammentreffen

14. Auf dem Weg

15. Kleines Reh

16. Hinterlist

17. Überrumpelt

18. Die Rückkehr zum Silbersee

Epilog

1. Heimat, o du schöne Heimat

Ja, es stimmte, wenn ich irgendwo das Gefühl von Heimat verspürte, dann hier an diesem wunderschönen Ort. Das wurde mir jedes Mal wieder aufs Neue bewusst, wenn ich mich im Pueblodorf der Apatschen aufhielt.

Der Fluss schimmerte silbern frühmorgens kurz nach Sonnenaufgang und erhellte durch sein glitzerndes Spiel jedes Herz und jedes Gemüt. Die Sonne schien zu dieser Tageszeit bereits sehr intensiv und ließ die letzten Tautropfen in der Wärme des Morgens verdunsten.

Es war noch ruhig im Dorf, vereinzelt aber gingen schon Squaws hinunter zum Ufer, um Wasser zu holen, und die Wächter legten noch voller Eifer einige Holzscheite ins große Lagerfeuer. Seit meiner Blutsbrüderschaft mit Winnetou, dem Apatschenhäuptling, war ich bei seinem Stamm mehr zu Hause als irgendwo anders auf der Welt.

Wir waren die Nacht durchgeritten und standen nun auf der Anhöhe oberhalb des Pueblos. Es waren mittlerweile drei Wochen vergangen, seit wir unsere Heimat für Friedensverhandlungen zwischen zwei verfeindeten Stämmen verlassen hatten. Unsere Freundschaft war für manche sture Häuptlinge wegweisend. Ein roter und ein weißer Mann, die gemeinsam gute Taten vollbrachten und Blutsbrüder waren – dieses Beispiel zeigte, dass ein gemeinsames Leben möglich war, wenn nur jeder ein kleines bisschen auf den anderen zugehen wollte. Winnetou stellte bei einem Treffen der Häuptlinge oft nur die Frage:

„Wenn Weiß und Rot in Frieden leben können; warum kann es Rot mit Rot nicht?“

Bei manchen reichte alleine diese Frage, damit die Sturheit einen Riss bekam. In diesem Fall ging es um die Stämme der Chumash und der Cahuilla, die an der Küste des Pazifischen Meers einen lang andauernden Krieg führten.

Als wir von der Anhöhe hinabblickten zu den Apatschen, lächelte mein Blutsbruder, denn er freute sich sehr auf die Heimkehr.

„Mein Bruder Scharlih weiß, dass ich immer wieder gerne nach Hause zurückkehre, denn dort ist es am schönsten“, sagte er zu mir. Dieser Aussage konnte ich nur voll und ganz zustimmen, denn, wie bereits erwähnt, das wunderbare Gefühl, daheim zu sein, kannte ich in jener Zeit nur bei den Apatschen.

Meine Freunde, die man auch das Kleeblatt des Wilden Westens nannte, Sam Hawkens, Dick Stone und Will Parker, hatten einige Zeit auf uns im Apatschenpueblo gewartet, waren dann aber aufgebrochen, um nordwärts nach Wyoming zu reiten. Ein Flusshändler hatte den dreien erzählt, dass dort tüchtige Führer für einen Siedlertreck nach Oregon gesucht wurden, weil die beiden ursprünglich dafür angeworbenen von Cheyenne-Indianern erschossen worden waren. Die drei fühlten sich sogleich angesprochen von der Aussicht auf eine lange Reise voller Abenteuer und brachen deshalb unverzüglich auf, um sich in Fort John zu melden. Zu jener Zeit war man im Wilden Westen mit einem Treck viele Monate unterwegs, bis man endlich sein Ziel erreichte.

„Unser Greenhorn wird sich nach seiner Rückkehr sicherlich auch mal eine Zeit lang ohne uns zurechtfinden, wenn ich mich nicht irre“, hatte Sam Hawkens zu seinen Freunden gesagt. Mit „Greenhorn“ hatte er natürlich mich gemeint, es war seine liebevolle Art, mir zu zeigen, dass ich ihm wichtig und ans Herz gewachsen war.

Die Apatschen teilten uns am Tag unserer Heimkehr mit, dass wir unsere drei Freunde um gerade einmal einen halben Tag verpasst hatten. Das war zwar schade, doch war ich mir sicher, dass sie uns irgendwann wieder über den Weg laufen würden. Aber niemals hätte ich gedacht, dass das so schnell der Fall sein sollte.

Inzwischen hielten wir uns seit zwei Tagen im Pueblodorf auf, ich hatte mich von den Strapazen erholt und war guter Dinge, aber Winnetou umfing diese Traurigkeit, die ihn immer befiel, wenn sich der Todestag seiner Schwester und seines Vaters ankündigte.

„Mein Bruder Winnetou, lass uns in die Prärie reiten und die Baumanns besuchen“, sagte ich deshalb zu ihm, um ihn ein wenig abzulenken, aber er wollte mit seiner Trauer lieber allein sein.

„Nein Scharlih, bitte lass mir die Zeit der Trauer um meine Schwester und meinen Vater.“

Und da ich seine Bitte sehr gut verstehen konnte, gab ich ihm diese Zeit auch.

Seitdem wir Blutsbrüderschaft geschlossen hatten, versuchte Winnetou mir etwas beizubringen, weil er mich zu einem noch besserer Westmann machen wollte. Gleichzeitig aber strebte er auch danach, meine kulturellen Gepflogenheiten näher kennenzulernen, obwohl er in seiner Kinder- und Jugendzeit durch den weißen Lehrmeister Klekih-petra schon ein großes Maß an Bildung mitbekommen hatte. Lesen und Schreiben, die Grundlagen der Mathematik, verschiedene indianischen Dialekte sowie die spanische und englische Sprache waren Wissen und Fertigkeiten, die mein Bruder Winnetou bereits nahezu perfekt beherrschte.

In dieser Zeit seiner Trauer verhielt es sich aber oft so, dass er sich in seine Kammer im Pueblo zurückzog, um seine Gedanken, Sinnsprüche und Weisheiten aufzuschreiben. Der Satz „Es ist besser, ein Unrecht zu erleiden, als eines zu begehen“, stammt aus der Zeit der Trauer in jenen Tagen.

Natürlich wusste ich, dass er dabei am liebsten allein blieb, aber auch, dass ihn sein Weg wieder zu mir führen würde, wenn es ihm besser ging. Also hatte ich kurzerhand Kato-che mitgenommen, damit er mich in der Kunst des Bogenschießens unterwies. Kato-che war der Sohn des Medizinmanns Katomata und einer der besten und tapfersten Krieger der Apatschen. Ohne seine geduldigen Übungsstunden hätten meine Pfeile wohl sogar eine Pueblowand verfehlt. Mit seiner Unterstützung aber war ich zu einem sehr guten Bogenschützen gereift und es gab wohl nur zwei Apatschen, die treffsicherer waren als ich: meinen Blutsbruder Winnetou und meinen Lehrmeister Kato-che.

Er erlegte einen rasenden Büffel so, dass kein Einschussloch im Fell des Tiers zu erkennen war, mit zwei präzisen Schüssen genau in die Augen, und das aus fast 100 Metern Entfernung. Über Kato-che wurden voller Ehrfurcht viele spannende Geschichten an den Lagerfeuern der Stämme erzählt. Junge Krieger verehrten ihn und eiferten ihm nach, egal ob ihr Stamm den Apatschen feindlich oder friedlich gesonnen war. Man gab ihm viele Namen, so war er bei den Sioux „die rechte Hand Manitus“ bei den Utahs und Arapahos aber „Büffel-Tod“. Er war das indianische Sinnbild eines exzellenten Bogenschützen.

Aber er war nicht nur mein Lehrmeister, sondern auch mein Freund, so wie er Winnetous Freund war. Die beiden hatten in etwa das gleiche Alter. Er war kein Mensch, der sich gerne in den Vordergrund spielte, er war loyal seinem Häuptling gegenüber, sehr ehrlich, auf das Wohl der Seinigen bedacht und hatte bescheiden einen Platz im Stammesrat der Apatschen inne.

Trotz seiner Bescheidenheit war er jedoch ein stolzer Krieger, der mit seinem glänzenden schwarzen Haar und seinem typisch nach Apatschenart bestickten Lederhemd eine durchaus respekteinflößende Erscheinung darstellte. Wenn ich heute so daran zurückdenke, war die gemeinsame Zeit mit Kato-che eine große Bereicherung für mein Leben.

Nur mit Pfeil und Bogen bewaffnet, machten wir uns für zwei Tage auf, um meine Technik zu verbessern. Die erste Lektion war, im seichten Wasser des Flusses die Fische für das Abendessen zu erlegen. Keine leichte Aufgabe, aber wenn man weiß, wie man es anstellen muss, ist die Ausbeute reichlich.

Als wir später am Lagerfeuer unsere Beute brieten, folgte die zweite Lektion, nämlich nachts nur nach Gehör zu schießen. Meine Pfeile mussten wir am nächsten Tag oft lange suchen, seinen Pfeilen aber folgte stets unmittelbar nach dem Abschuss der Todesschrei eines Tiers. Er hatte nicht nur die Augen eines Adlers, sondern dazu auch noch die Ohren einer Fledermaus. So war unser Frühstück in Form von Hasenbraten, Klapperschlange oder Rebhuhn jeden Tag gesichert, wir mussten die Tiere am Morgen nur noch aufsammeln. Da Winnetou nicht mit uns auf die Jagd gehen wollte, ritten nur wir beide für zwei Tage weg. Nach unserer Rückkehr würde Winnetou wieder der Alte sein und seine tiefe Trauer für ein weiteres Jahr beendet haben.

Die erste Nacht lagerten wir an einem Fluss, am Verde-River an der Gabelung zum Gila River, wo wir bereits früher Fische geschossen hatten. Der Platz lag etwas versteckt, so wie Winnetou mir es beigebracht hatte.

„Mein Bruder sollte einen Lagerplatz immer so wählen, dass er zwar alles überblicken, aber nur sehr schwer entdeckt werden kann“, trichterte er mir immer ein, und diese Lektion hatte sich bereits mehr als einmal bewährt.

Auf einer Seite befand sich eine Felswand mit einem leichten Überhang, damit wir vor möglichem Regen und Wind geschützt waren, was an diesem Tag auch sehr wichtig zu sein schien, da der Grand Canyon-Wind vom Norden her ziemlich kräftig wehte. Er war zudem noch so laut, dass es fast unheimlich war, als er um Mitternacht plötzlich komplett verstummte. Ich lag bereits auf meiner Decke, während Kato-che noch ein paar dicke Äste ins Feuer legte, als er plötzlich innehielt und flüsterte:

„Leise! Meine Ohren hören etwas, das wie ein schmerzverzerrtes Winseln klingt.“

Sofort schnappten wir unsere Bögen, schnallten die Köcher mit den Pfeilen um und machten uns auf den Weg in Richtung der Laute. Es war eine klare Nacht, in der Mond und Sterne so hell am Himmel leuchteten, dass es für uns einfach war, den richtigen Weg zu finden. Wir gingen einige hundert Meter durch den Wald, bis zu einer Lichtung, auf der zwei große Birken standen. Ich kann den Ort noch so genau beschreiben, weil ich in den vergangenen Jahren noch einige Male an diesem Platz gewesen bin, um zu jagen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich mit verbundenen Augen durch die Wälder streifen konnte, aber wir kamen ohne irgendwelche Probleme schnell voran. Eine große Hilfe war uns dabei, dass zwischen den beiden Bäumen die Reste eines Lagerfeuers in den letzten Zügen brannten. Als wir nur noch ein paar Meter davon entfernt waren, sahen wir den Ursprung des Wehklagens. Wir erkannten die Umrisse eines Menschen, der hinter den Flammen an vier Pflöcken am Boden gefesselt lag. Weil das Licht durch das abnehmende Feuer nur sehr schwach war, legte Kato-che herumliegende Äste nach, und als der Bereich dadurch wieder gut erhellt wurde, erkannten wir in dem Menschen einen unserer guten Freunde.

„Will, was ist passiert?“, rief ich. „Warte, wir binden dich los!“

Es war Will Parker, der mit Sam Hawkens und Dick Stone aufgebrochen war, um den Siedlertreck nach Oregon anzuführen. In seiner Brust klaffte eine tiefe Wunde, die nur von einem Messer stammen konnte. Als Will mich erkannte, lächelte er schwach und fiel dann in Ohnmacht. Erst da wurde mir bewusst, dass es höchste Zeit gewesen war, dass wir ihn gefunden hatten. Um Will herum waren süße, saftige Honigwaben und zerlegte Hasenteile ausgelegt, um Bären und andere wilde Tiere anzulocken. Damit sie selbst noch rechtzeitig wegkamen, hatten die Banditen das kleine Feuer entfacht, da wilde Tiere die Flammen fürchteten. Erst wenn das Feuer niedergebrannt gewesen wäre, hätten Bären, Wölfe oder andere Raubtiere den gefesselten Will bei lebendigem Leib zerfleischt. Bereits eine Stunde später wäre für ihn wohl jede Hilfe zu spät gekommen.

Kato-che eilte schnell zurück zu unserem Lagerplatz und holte die Pferde sowie unsere Sachen. Mein Rappe Hatatitla erkannte sofort, dass er sich nun anstrengen und zwei Menschen tragen musste. Will war immer noch bewusstlos und so banden wir ihn an mir fest, als ich bereits im Sattel saß. Unser Ausflug hatte ein jähes Ende gefunden. Sicher verschnürt ritten wir langsam und vorsichtig zurück ins Pueblo-Dorf. Dabei war es von großem Vorteil, dass die Pferde der Apatschen so gut dressiert waren, vor allem mein Hatatitla. Da ich Will stützen und zeitweise auch halten musste, hatte mein Pferd die Führung übernommen. Wie so oft war ich auch diesmal auf seinem Rücken so sicher aufgehoben wie in Abrahams Schoß. Erst als wir im Pueblo angekommen waren, öffnete Will endlich die Augen und flüsterte mit belegter Stimme:

„Wasser, bitte gebt mir Wasser.“

Nachdem er einige kleine Schlucke genommen hatte, fiel er wieder in einen tiefen Schlaf, der, von unverständlichem Fiebergebrabbel und Schmerzenslauten begleitet, fast bis zum Abend dauerte. Winnetou ließ sofort den Medizinmann und eine Squaw holen, die sich um Will kümmern und ihn pflegen sollten. Da erst sahen wir neben der tiefen Wunde in der Brust die blutigen Striemen am Rücken und blaugrüne Hämatome im Bauch- und Lendenbereich. Die Schnittwunde war besorgniserregend entzündet und eiterte bereits. Sein Körper war von der Sonne so sehr angesengt worden, dass ich einen schlimmeren Sonnenbrand mit solch blutroter Haut und riesigen Blasen noch nie gesehen hatte. Seine Lippen waren völlig ausgetrocknet und rundherum aufgeplatzt. Er musste mindestens einen halben Tag lang in der prallen Sonne gelegen haben.

Wir ließen ihn fortan nicht mehr aus den Augen. Es war uns klar, dass wir, sobald uns Will endlich berichten konnte, was passiert war, sofort aufbrechen mussten, um Sam und Dick zu retten. Denn unsere beiden Freunde hätten Will niemals im Stich gelassen, wenn sie nicht selbst in großen Schwierigkeiten steckten.

2. Vermisst

Es war schon Abend, als uns Will Parker die Geschichte seiner Gefangenschaft und vom Verbleib unserer beiden Freunde Sam Hawkens und Dick Stone erzählen konnte. Er war zwar immer noch sehr schwach, berichtete uns aber, dass die drei am oberen Lauf des Verde-Flusses gelagert und einem Mann, dessen Pferd von Wölfen getötet worden war, Hilfe und einen Lagerplatz angeboten hatten. Der Mann war ein Goldsucher aus Texas und nannte sich Clint Bishop. Er hatte seit Beginn seiner Abenteuer vor zwei Jahren viel Pech gehabt und wollte nur noch schnell zurück zu seiner Familie nach Texas.

Die Gruppe schlief tief und fest am Feuer und Sam hatte gerade die letzte Wache, als sie im Morgengrauen von einer Horde Indianer überfallen wurden. Die Roten waren augenscheinlich Ogellallahs, die von ihrem Stamm vertrieben worden waren. Ausgestoßene Indianer waren meist in Ungnade gefallen, weil sie gegen den ausdrücklichen Willen des Ältestenrats oder des Häuptlings etwas Verbotenes getan hatten. Es konnte aber auch sein, dass sie vom Stamm verstoßen und ihres Namens beraubt worden waren, weil sie ihre Medizinbeutel in einem Kampf eingebüßt hatten. Jedenfalls waren es Menschen, die nichts mehr zu verlieren hatten, und das machte sie besonders gefährlich.

„Wir waren gerade aufgewacht“, erzählte Will weiter, „und haben uns noch über die verlockende Aussicht unterhalten, in Oregon ein paar schöne Monate zu verbringen, als plötzlich ein Tumult ausgebrochen ist, und ehe wir uns versahen, lagen wir auch schon gefesselt zu Füßen ihres Anführers, den sie Wica-sasni nannten. Was so viel bedeutet wie ‚der unehrenhafte Mann‘. Sam hat uns vor etlichen Jahren auch einige Brocken des Ogellallah-Dialekts gelehrt, der seinen Ursprung in der Lakota-Sprache hat, und so konnten wir uns ganz gut mit Wica-sasni verständigen. Dabei hat sich schnell herausgestellt, dass er seinerseits unsere Sprache nicht nur verstehen, sondern auch sehr gut sprechen konnte. Die meisten seiner Gefolgsleute schienen ziemlich ausgehungert zu sein, sodass sie als erstes mein Pferd schlachteten. Ich wollte noch protestieren und schrie sie an. Sam aber sagte nur, ich solle still sein, neue Pferde bekämen wir jederzeit wieder, aber sicher kein neues Leben. Doch Wica-sasni konnte sehen, wie erbost ich war. Sam spielte nun die ‚Winnetou ist ein guter Freund von uns‘-Karte, doch auch damit hatte er keinen Erfolg. Leider hatte es dieser Wica-sasni bereits auf mich abgesehen und ließ mir die Fesseln abnehmen. Dann stellte er sich mit einem Messer bewaffnet mir gegenüber auf und schrie mich an, dass ich um mein Pferd kämpfen solle, obwohl es doch bereits geschlachtet worden war und seine Männer damit begonnen hatten, das rohe Fleisch des Tiers gierig hinunterzuschlingen. Ich war ohne Waffe und um mich herum standen etwa zwanzig seiner Krieger, die mich herumschubsten und mich mit Speerstangen in den Bauch stießen. Als ich hilflos und voller Schmerzen vor seinen Füßen lag, riss er mein Hemd auf, nahm sein Messer und schnitt mir damit tief in die Brust. Dann zerrten mich seine Leute auf eine Lichtung und fesselten mich an Pflöcken auf den Boden. Voller Hohn sagte er noch, dass mich die wilden Tiere fressen sollten und er meine Freunde am Yellow Stone beim Knochenmann an den Marterpfahl stellen und qualvoll töten würde.“

Nachdem uns Will das alles erzählt hatte, sagte er zu mir:

„Lasst mich bitte mit euch gehen.“

Ich erklärte ihm jedoch, dass er noch viel zu schwach sei, sich erst richtig erholen müsse und dass wir, Winnetou und ich, uns schon darum kümmern würden. Gleich darauf fiel er wieder in tiefen Schlaf.

Noch in derselben Stunde bereiteten wir Winnetous Iltschi für den Aufbruch vor, sattelten meinen Hatatitla, packten Proviant für mehrere Tage und füllten unsere Wasserschläuche. Winnetou beauftragte Kato-che damit, sich weiterhin um Will Parker zu kümmern. Falls dieser in einer Woche wieder auf den Beinen wäre, dann sollten sie zusammen losreiten und uns folgen. Wir würden Zeichen hinterlassen, damit sie uns auch sicher fänden. Natürlich wussten wir, dass Kato-che ein hervorragender Spurensucher und Fährtenleser war. Nur er würde diese Zeichen erkennen können, wie zum Beispiel einen Fichtenzweig auf Augenhöhe an eine Tanne gesteckt, einen Tannenzweig vor einer Eiche in die Erde eingegraben oder zwei aufeinandergelegte Steine vor einer Tanne oder Eiche. Konstellationen, wie sie Mutter Natur so niemals erzeugen würde. Eichen und Tannen deswegen, weil sie stolze Bäume waren. Fichten, Kiefern oder Birken wuchsen in den Augen des roten Volkes nicht so stolz und stark wie diese beiden anderen Baumarten.

Anschließend kümmerten wir uns um die Waffen, steckten unsere berühmten Flinten, Silberbüchse, Henrystutzen sowie den Bärentöter in die Gewehrtaschen der Pferde und ritten nordwärts. Wir wussten, dass der Yellow Stone ein großes Gebiet am Grand Canyon war und damit fünf bis sechs Tage in zügigem Ritt und ohne große Pausen vor uns lagen. Wir wussten auch, dass die, die wir verfolgten, mindestens zwei Tage Vorsprung hatten, aber mit Gefangenen deutlich langsamer vorankommen dürften als wir. Uns war aber nicht bekannt, welche Route die Peiniger unserer Freunde nehmen würden und wer dieser ominöse Knochenmann war.

In den ersten zwei Stunden galoppierten wir wortlos nebeneinanderher, nichts erregte unsere Aufmerksamkeit, nichts passierte, was eine Unterhaltung erforderlich gemacht hätte. Als wir schließlich unsere Pferde am Verde-Fluss tränkten, an derselben Stelle, an der wir Will Parker am Vortag gefunden hatten, sprach Winnetou:

„Ich werde mir die Spuren ansehen, mein Bruder. Warte hier, ich komme rasch wieder zurück. Lege du eine Fährte für Kato-che, wir lassen unsere Pferde trinken und danach setzen wir unseren Weg fort.“

Ich nahm eine Kiefernastgabel und steckte sie zwischen zwei Birken in den Boden. Ein Weidenstrang diente als Wegweiser, da ich sein abgebrochenes Ende in die Richtung zeigen ließ, in die wir später weiterreiten würden. Kato-che erkannte dieses Zeichen sicherlich, er würde exakt nach so einer Formation Ausschau halten.

Als Winnetou von seiner Erkundung nach kurzer Zeit schon zurückgekehrt war, sagte er:

„Die Gruppe ist über diesen Kamm dort gezogen“, und zeigte dabei mit dem ausgestreckten Arm zu einer bewaldeten Erhebung, die nördlich von uns lag. „Es sind zwei beschlagene Pferde unter ihnen, davon muss eines mit zwei Männern besetzt sein, da die Spuren deutlich tiefer sind. Ich denke, Sam ist allein auf seiner Mary, weil das Muli nur einen Mann tragen kann, und der Goldsucher Bishop sitzt bei Dick Stone auf dem Pferd. Alle anderen Hufe sind unbeschlagen, insgesamt sind es mehr als 40 Tiere. Wegen der getrockneten Erde in den Spuren kann ich sagen, dass sie uns etwa zwei Tage voraus sind. Ich richtete folglich den Weidenstrang in die Richtung, die Winnetou mir anzeigte, dann holten wir Hatatitla und Iltschi und ritten los.

„Wir müssen unsere Tiere nicht zu sehr antreiben; diese Bande wird sicher bald langsamer werden, denn Dicks Pferd hält die doppelte Last nicht allzu lange aus.“

Zur gleichen Zeit – ungefähr 50 Meilen nordwärts am Fuße von Montezumas Castle, einem alten Pueblo vom Stamm der Sinagua-Indianer – saßen unsere Freunde Sam Hawkens und Dick Stone gefesselt auf ihren Tieren und hatten keinen Grund, sich eine auch nur annähernd rosige Zukunft auszumalen.

„Ich darf gar nicht daran denken, wie qualvoll unser Freund Will sterben musste, wenn ich mich nicht irre“, sagte Sam zu Dick, wobei ihm eine dicke Träne über die Wange lief. Sam Hawkens war ein Westmann, wie er im Buche steht, tapfer, gerissen und, wenn nötig, im Kampf eiskalt. Ging es aber um seine engsten Freunde, konnte er durchaus sentimental werden.

Als dann auch noch der Goldsucher Clint Bishop zu weinen begann und dabei laut lamentierte: „Ich werde meine Familie nie wieder sehen“, ritt Wicasasni nah an die drei Gefangenen heran und stieß Dick und Bishop grob vom Pferd, dabei rief er ihnen höhnisch zu:

„Weinerliche, weiße Feiglinge! Ihr winselt jetzt schon um euer erbärmliches Leben? Ich freue mich, wenn ihr endlich am Marterpfahl steht und ich euch langsam zu Tode foltern kann, damit ihr auch ganz lange etwas davon habt. Mit eurem Tod bekommen wir unsere Namen und unsere Ehre zurück und haben wieder einen festen Platz inmitten des stolzen Volks des roten Mannes.“

„Warum unser Tod?“, fragte Sam. „Wir sind doch nur unwichtige, weiße Feiglinge; unser Tod bringt dir gar nichts!“

Wütend schubste der Indianerführer auch Sam von seiner Mary und prahlte:

„Ich weiß, wer du bist; du bist ein Gefährte von Pokei-mu, wie ihn die Utahs nennen. Du bist Sam Hawkens, der Mann, der mir durch seinen Tod am Marterpfahl meine Ehre wiedergeben wird.“ Dann drehte er sich zu seinen Kriegern um und sagte: „Hier lagern wir heute Nacht, macht ein Feuer im Schatten der Geister von Montezuma. Hugh, ich habe gesprochen.“

Als die drei Gefangenen gefesselt nebeneinander lagen, fragte Clint Bishop neugierig:

„Wer ist denn Pokei-mu?“

„Der kann uns leider nicht helfen“, antwortete Sam ihm, „der weiß ja gar nicht, dass wir in Schwierigkeiten stecken. Pokei-mu ist mein liebstes Greenhorn, mein lieber Freund Old Shatterhand. Er hat bei den Indianern sehr viele Namen. Bei den Utahs heißt er Pokei-mu, die Schoschonen nennen ihn Nonpayklama; er ist mein Freund und ich bezeichne ihn als mein liebstes Greenhorn. Winnetou, sein Blutsbruder, nennt ihn Scharlih, aber die meisten kennen ihn unter seinem Westnamen, Old Shatterhand.“

Da Winnetou und Old Shatterhand nicht nur den Lesern verschiedener Zeitungen bekannt waren, sondern auch durch die vielen Geschichten, die an den Lagerfeuern der roten und weißen Menschen erzählt wurden, Berühmtheit erlangt hatten, kannte uns natürlich auch der Goldsucher Bishop. Hawkens sprach leise weiter:

„Passt auf, wir müssen uns hier irgendwie selbst befreien. Warten wir ab, bis es Nacht wird, dann versuchen wir uns gegenseitig die Fesseln zu lösen. Wir überwältigen den Wächter und schnappen uns die Pferde. Irgendwie werden wir von hier schon entkommen, wenn ich mich nicht irre.“

Noch bevor die Nacht hereinbrach, wurden den dreien die Fesseln gelöst und man gab ihnen etwas zu essen. Sie bekamen rohe, fast ausgetrocknete Fleischstücke von Wills totem Pferd und jeder eine Schale mit Wasser dazu. Anschließend konnten sie noch schnell ihre Notdurft verrichten. Natürlich wurden sie auch dabei strengstens bewacht, wie ein ganz besonderer Schatz. Wica-sasni hatte es befohlen und so gab es nicht die geringste Möglichkeit zur Flucht. Sie mussten es duldsam hinnehmen, als ihnen erneut die Hände gefesselt wurden, doch dieses Mal nicht auf dem Rücken, sondern vor dem Bauch. Als es langsam dunkel wurde und nur mehr die Schatten des Lagerfeuers an der Felswand wie ein bizarres Geisterspiel wild umhertanzten, zerrten und rieben die drei heimlich und möglichst lautlos an ihren Fesseln. Sam flüsterte Dick zu:

„Versuch, ob du dich an mich heranrollen kannst.“

Er schaffte es auch, nachdem der Wächter, der nur drei Meter entfernt saß, endlich eingeschlafen war.

Gerade als sich Sams Fesseln zu lösen begannen, durchdrang ein schrecklicher Schrei die Stille der Nacht. Die Ogellallahs waren sofort hellwach und sprangen alle auf – alle bis auf einen, der leblos am Boden liegenblieb. Wica-sasni nahm einen brennenden Ast aus dem Feuer und näherte sich dem Mann.

„Es war eine Klapperschlange, sie hat ihn in den Hals gebissen. Mihunka ist tot.“ Mihunka bedeutet so viel wie ‚mein Verwandter‘. „Legt brennende Äste um unser Lager“, befahl er, „damit nicht noch ein weiterer Krieger sein Leben lassen muss. Schlachtet morgen früh sein Pferd und lasst uns ausgeruht und gut gestärkt weiterreiten.“

Sam, Dick und Bishop machten in dieser Nacht kein Auge mehr zu. Nachdem der Tod des Indianers ihren Fluchtplan zunichte gemacht hatte, wurden ihre Fesseln kontrolliert und so eng nachgezogen, dass es keinerlei Möglichkeit mehr gab, sie zu lösen. Die Wächter der drei waren bis zum Morgen hellwach und äußerst vorsichtig.

Winnetou und ich wollten nur eine kleine Rast machen. Wir waren bis zur Abenddämmerung geritten und hatten vor, kurz bevor der erste Sonnenstrahl den Himmel erhellte, schon wieder aufzubrechen. Da wir kein Feuer gemacht hatten und nur von der Verpflegung aßen, die wir bei uns hatten, gab es nicht viel zu tun. Absatteln, die Tiere tränken und einen Platz suchen, an dem sie ausreichend Gras zu fressen fanden. Wir konnten uns in aller Ruhe mit unseren Decken auf den Boden legen, denn Iltschi sowie Hatatitla würden sofort jede Gefahr wittern, egal, woher sie auch kam. Bevor wir einschliefen, war ich einmal mehr erstaunt darüber, welch weiser Mann mein Blutsbruder war, als er wie beiläufig sagte:

„Mein Bruder wird sehen: Der böse Mann, der unsere Freunde verschleppt hat, ist ein Mensch, der selbst viele Feinde hat. Rechtschaffenen Menschen, wie du einer bist, bringt man Respekt und Liebe entgegen. Der böse Mensch aber erntet nur Angst und Hinterhalt.“

Dann drehte er sich um und schlief augenblicklich ein. Ich dachte noch kurz über seine Worte nach und tat es ihm schließlich gleich.

Die Nacht verging wie im Flug und so packten wir nach einem kleinen Frühstück unsere Sachen, füllten die Wasserschläuche randvoll und ritten dem Tag entgegen.

3. Auf Verfolgungsjagd

Die nächsten Tage zogen ereignislos vorüber, so kamen wir gut voran und hinterließen in regelmäßigen Abständen Hinweise für Kato-che und Will Parker.

Unsere Freunde aber konnten gewiss nicht sagen, es wäre in ihrer Gefangenschaft nichts Nennenswertes passiert. Als sie eines Morgens die ersten Ausläufer des Grand Canyon erreichten, führte sie ihr Weg durch ein ausgetrocknetes Flussbett, in dem sie nur wie durch das sprichwörtliche Nadelöhr reiten konnten. Maximal zwei Pferde hatten nebeneinander Platz. Der optimale Ort für einen Hinterhalt, dachte Sam. Er war auch der Einzige, der bemerkt hatte, dass sie beobachtet wurden. Dafür hatte Sam ein sicheres Gespür.

„Die Steine haben Augen, wenn ich mich nicht irre“, sagte er deshalb zu seinen beiden Mitgefangenen.

Gegen Mittag horchte Wica-sasni plötzlich auf und gab allen deutlich zu verstehen, dass er keinen Mucks mehr hören wollte.

„Still! Ich höre etwas. Es ist wie das Hufgetrappel der Pferde von weißen Männern.“

Sofort wurden Sam, Dick und Bishop geknebelt, damit sie nicht auf sich aufmerksam machen konnten. Man stopfte ihnen alte Lederfetzen, deren Gestank kaum zu übertreffen war, in die Münder und band sie am Hinterkopf zusammen. Der Anführer wählte zehn seiner Krieger aus und gab ihnen durch Zeichen zu verstehen, dass sie ihm, mit Tomahawk, Pfeil und Bogen bewaffnet, folgen sollten. Diese Truppe war wohl schon sehr lange zusammen unterwegs, ein paar Blicke reichten und jeder wusste, was er zu tun hatte. Wica-sasni hatte jene Männer ausgewählt, die mit den Waffen am geschicktesten umzugehen wussten. Es waren keine Hünen, sondern schlaksige und flinke, eher unscheinbare Krieger. Sam war aufgefallen, dass der Anführer sich eines der jungen Krieger ganz besonders annahm. Er stand immer an Wica-sasnis Seite und ritt meistens auch neben ihm. Sam vermutete, dass dieser junge Mann, den sie Icamani nannten, ein verwandtschaftliches Verhältnis zu Wica-sasni haben musste. Mit großer Wahrscheinlichkeit war er sein Sohn, sein Bruder oder Neffe. Icamani bedeutet so viel wie ‚der neben einem geht‘. Dieser Krieger führte die neun anderen an. Es war wie bei den Soldaten in den Forts – sie waren aufeinander abgestimmt, aufeinander trainiert, aber nur einer hatte das Sagen.

Wica-sasni machte sich mit der Truppe auf den Weg und sie schlichen sich auf eine kleine Anhöhe. Oben angekommen, beobachteten sie, wie ungefähr 20 Meter unterhalb von ihnen drei Weiße am Ufer eines Flusses ihr Lager aufschlugen. Ein kleiner Junge kümmerte sich um die Pferde, die er gerade von einem Karren abspannte, der ein gebrochenes Rad hatte. Der zweite, augenscheinlich der Vater des Jungen, versuchte das Rad zu reparieren. Die dritte war eine Frau, vermutlich die Mutter des Kleinen und Ehefrau des Mannes.

Es ging alles rasend schnell. Wica-sasni ritt mit erhobenen Händen die Anhöhe hinunter und auf die Familie zu, um ihnen gute Absichten vorzutäuschen. Der Mann hatte zwar sofort nach seinem Gewehr gegriffen und es auf den Indianer gerichtet, ließ die Waffe aber wieder sinken, weil er dachte, der Besucher sei friedlich. Da trafen ihn fast gleichzeitig ein erster Pfeil in die Brust und zwei weitere in den Hals. Er war bereits tot, noch bevor sein Körper den Boden berührte. Die Krieger eilten zu der schreienden Frau und dem Jungen, fesselten beide und legten sie nebeneinander auf den Boden. Die ganze Aktion war absolut präzise abgestimmt und blitzschnell vonstattengegangen.

Anschließend plünderten sie das kleine Lager und nahmen alles mit, was für sie von Nutzen sein konnte: Waffen, Patronen, Lebensmittel, Stoffe, Tiere und Kleidung. Aber niemals die Kleidung, die die Toten noch am Leib trugen, da verschwitzte, unreine Kleidung Krankheiten verursachen konnte, und das galt es unbedingt zu vermeiden, denn sie hatten keinen Medizinmann bei sich.

Wica-sasni ging zum Leichnam des Vaters und nahm ihm den Skalp, den er stolz an seinem Gürtel befestigte. Herrisch befahl er, dass der Junge und die Mutter auf die Pferde gehoben wurden, und so befanden sich die beiden neuen Gefangenen bereits ein paar Minuten später in der Gesellschaft von Sam, Dick und Bishop.

Die Frau weinte bitterlich, der Junge aber schien die Situation noch gar nicht richtig realisiert zu haben. Nachdem man ihnen endlich die Lederfetzen aus den Mündern entfernt hatte, fragte Sam:

„Was ist passiert, wer seid ihr und was macht ihr hier ganz allein in dieser Wildnis?“

„Wir sind die Daniels, ich bin Jake Junior und das ist meine Mutter Helen“, antwortete der Junge. „Wo mein Vater ist, weiß ich nicht.“

Da fing die Frau lauthals an zu schreien:

„Sie haben ihn umgebracht, mein Mann ist tot, diese Unmenschen haben ihn einfach getötet. Er hat ihnen doch gar nichts getan. Da liegt er nun mitten in der Wildnis im Dreck und wird zum Futter für Geier und andere wilde Tiere. Ich möchte ihn begraben, ich will beten und ihm einen würdigen Abschied bereiten. Er war so ein guter Mann und Vater.“

Da erkannte auch Jake Junior, was geschehen war, und fing herzerweichend an zu weinen.

In diesem Moment trat Wica-sasni zu den Gefangenen und sagte herrisch zu der armen Frau:

„Schweig Squaw, sonst wirst du deinem Mann auf der Stelle folgen!“

Bishop aber stellte sich kühn vor den Anführer und versuchte, die Frau zu schützen, indem er die Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Sam Hawkens erkannte sofort, dass Clint sich damit in unmittelbare Lebensgefahr begab, stand ebenfalls auf und begann zu singen:

Oh, I wish I was in Dixie,Hooray! Hooray!

in Dixie Land,I’ll take my stand,

to live and die in Dixie,away, away, away

down south in Dixie,away, away, awaydown south in Dixie.

Wica-sasni drehte sich wütend zu Sam und schrie ihn an:

„Schweig, du Wurm, sonst lasse ich dich skalpieren.“

Doch Sam erwiderte ganz ruhig:

„Nur zu, aber ich kann es dir einfacher machen.“

Er hob seine gefesselten Hände hoch, nahm seine Perücke vom Kopf und reichte sie seinem Gegenüber.

„Uff, was ist das für ein böser Zauber?“, fragte der Indianer erstaunt und wollte das Haarteil gar nicht anfassen.

Sam grinste nur und sagte:

„O ja, ein böser Zauber! Und wenn du den Mann, den du getötet hast, nicht in den Boden gräbst, dann wird er dich im Schlaf heimsuchen. Deshalb muss ich singen, um dir zu helfen, wenn ich mich nicht irre.“

Er fuhr fort zu singen und Bishop und Dick Stone stimmten diesmal mit ein:

Oh, I wish I was in Dixie,Hooray! Hooray!

in Dixie Land,I’ll take my stand,

to live and die in Dixie,away, away, away

down south in Dixie,away, away, awaydown south in Dixie.

Der Indianerführer rief ängstlich nach zwei großen, kräftigen Kriegern und befahl ihnen, den Leichnam mit Steinen zu bedecken. Als Sam und seine Mitgefangenen dabei zusahen, sagte Helen Daniels:

„Danke, so ist er wenigstens vor wilden Tieren geschützt. Das werde ich euch nie vergessen.“

Sie fing wieder an zu weinen, aber diesmal mit der Gewissheit, dass diese Männer hier sie und ihren Jungen beschützen würden.

„Wenn wir wieder frei sind und zurückreiten, können Sie an seinem Grab beten, wenn ich mich nicht irre!“, versuchte Sam sie zu beruhigen.

Da huschte kurz ein Lächeln über das Gesicht der Frau, denn es gab also wohl noch Hoffnung, den ganzen Schlamassel heil zu überstehen.

Als Sam und seine Gefährten wieder auf den Pferden gefesselt wurden, sagte er leise:

„Ich bleibe dabei: Hier haben die Felsen Augen! Mir kommt es immer noch so vor, als würden wir beobachtet. Möglicherweise ist das unsere Rettung, wenn ich mich nicht irre.“ Dann setzten sie den Weg weiter in Richtung Norden fort.

Vier Tage nach unserem Aufbruch begegneten wir einem kleinen Stamm von Hopi-Indianern. Sie waren uns friedlich gesonnen und nahmen uns für eine Nacht bei sich auf. Es stellte sich schnell heraus, dass uns diese zufällige Begegnung wichtige Informationen lieferte. Ihre Gastfreundschaft war vorbildlich. Nicht nur, weil unsere Namen, Abenteuer und Geschichten auch an ihren Lagerfeuern erzählt wurden, sondern vor allem, weil dieser Stamm seit jeher friedliebend und freundlich war. Der Hopi-Häuptling Yootina-ahte, was so viel bedeutet wie ‚Vater der vier Winde‘, wies uns eine Kammer in ihrem Pueblo zu und lud uns ein, dem Schlangentanz beizuwohnen. Schon vier Tage feierten sie diesen Brauch, der noch weitere fünf Tage andauern sollte, und sehr gerne nahmen wir die Einladung für diese Nacht an. Für einen Nicht-Hopi war es eine große Ehre, diesem Ritus beiwohnen zu dürfen. Seit Tagen hatten sie Prärie-Klapperschlangen gefangen, die beim Tanz um das Feuer von Mann zu Mann mit dem Mund weitergegeben wurden. Zu meiner großen Verwunderung wurde dabei kein einziger der tanzenden Krieger von einer Schlange gebissen. Mit dieser Zeremonie und dem Anbeten der Kachinas, der Geister der Hopis, versuchten sie diese zu besänftigen und gleichzeitig um Regen zu bitten. Nach dem Ende dieses bizarren Schauspiels wurden alle Schlangen wieder in die vier Windrichtungen entlassen, um das Gute der Geister in das ganze Land hinauszusenden. Winnetou erklärte mir, dass die Schlangen deswegen nicht beißen konnten, weil man ihnen die Giftzähne herausgebrochen hatte. Wieder einmal war ich erstaunt über das reiche Wissen meines Blutsbruders, was fremde indianische Bräuche anbelangte, denn auch er war vorher noch nie in seinem Leben durch dieses Hopi-Gebiet gekommen, wie er mir erzählte.

Nach den Feierlichkeiten rauchten wir an diesem Abend mit dem Häuptling und dem Ältestenrat das Kalumet und unterhielten uns. Dabei erfuhren wir eine Geschichte, die uns später noch einholen sollte.

Yootina-ahte sagte:

„Sind meine Brüder unterwegs, um die Bleichgesichter zu befreien, die gefangen von den Kriegern ohne Namen nordwärts ziehen?“

„Hat mein neuer Freund sie etwa gesehen?“, fragte Winnetou.

„Ja, wir waren hinter den Felsen verborgen, als sie durch unser Gebiet gekommen sind. Wir haben gesehen, dass diese roten Männer keine Freunde unseres friedliebenden Stammes werden können. Der Mann, der an ihrer Spitze geritten ist, hatte ebenso wie alle anderen keinen Medizinbeutel, aber böse Augen und er hat gemordet, geplündert und Menschen verschleppt.“

Ich fragte ihn:

„Wie konnte mein Bruder das so genau erkennen?“

„Wenn wir Hopis in unseren Bergen versteckt sein wollen, dann bleiben wir es auch“, erklärte Yootinaahte, „ich war dem Mann aber so nahe, wie ich jetzt gerade meiner Squaw nahe bin“, und deutete dabei auf eine Frau, die etwa drei Meter entfernt stand und einen Säugling stillte. „Einer der weißen Männer, die gefesselt waren, hatte einen verzauberten Skalp, deswegen wollten wir unsere Geister nicht erzürnen und haben gehofft, dass sie unsere Jagdgründe schnell wieder verlassen“, fügte der Indianer hinzu.

Ich lächelte und sagte:

„Sam lebt! Welch wunderbare Nachricht. Mein Bruder braucht keine Angst zu haben; sein Haar ist nicht verzaubert, sein Skalp ist falsch, er kann ihn sogar von seinem Kopf nehmen.“

„Uff, das ist doch ein Zauber“, sagte er verwundert, doch mein Blutsbruder hatte noch andere Fragen. Winnetou wollte wissen, wann diese Begegnung stattgefunden hatte, und der Häuptling antwortete ihm:

„Gestern, als die Sonne am höchsten stand.“

„Also mittags“, ergänzte ich, „dann haben wir schon fast einen Tag gewonnen.“

Winnetou erklärte dem Hopi-Häuptling die Situation und bereitete ihn darauf vor, dass in den nächsten Tagen Kato-che mit Will Parker hier vorbeikommen würde. Er bat ihn, auch den beiden freundlich zu begegnen und ihnen seine großzügige Hilfe anzubieten.

„Die Freunde von Winnetou und Old Shatterhand sind auch unsere Freunde“, bekräftigte Yootina-ahte.

Er teilte uns noch mit, dass die abtrünnigen Ogellallahs den linken Weg zum Knochenmann genommen hätten, der sei zwar deutlich länger, dafür aber sicherer. Der Knochenmann, fügte er an, sei ein Felsmassiv, das die Form eines menschlichen Schädelknochens habe. Dort ginge niemand freiwillig hin.

„Wenig Wasser, keine Büffel, viele Pumas.“

Winnetou schaute ihn fragend an:

„Gibt es denn auch einen rechten, einen kürzeren Weg?“

„Ja, aber den würde ich euch nicht empfehlen. Das ist der Weg, der bei Hmunga vorbeiführt, dem Mann, der den bösen Zauber hat. Dieser Weg ist sehr gefährlich und hat schon vielen Menschen den Tod gebracht.“

„Mein Bruder Yootina-ahte“, fragte ich neugierig den Häuptling, „erkläre mir bitte, wer ist dieser Hmunga und warum fürchten ihn die Hopis?“

Doch Winnetou antwortete an seiner Stelle:

„Hmunga ist jemand, vor dem sie Angst haben, ein Dämon, ein böser Geist.“

„Er hat viele Namen“, ergänzte der Hopi-Häuptling, „und er tötet jeden Indianer, der in die Nähe seines Pueblos kommt. Nachdem er sie umgebracht hat, schneidet er ihnen einen Finger ab. Niemand kann sagen, ob der Dämon weiß oder rot ist. Doch wir vermuten, dass er ein Weißer ist, denn Skalpe interessieren ihn nicht. Ganz wenige haben ihn bisher gesehen oder gar persönlich getroffen und überlebt. Aber diese erzählen, dass er die abgeschnittenen Finger an einer Kette um seinen Hals trägt. Das ist uns von einem Kundschafter berichtet worden, der diese Worte wiederum von einem Mexikaner gehört hat, der in seinen Fängen gewesen ist.“

Yootina-ahte erklärte uns weiter, dass schon viele junge Männer der Stämme diesen Weg genommen hatten und nicht zurückgekommen waren. Teils hatten sie es als Prüfung angesehen, um als Krieger zu gelten, andere wollten auf diesem Weg den Ton für ein Kalumet holen. Wir wussten wie wichtig es für junge Krieger war, diesen besonderen Ton zu holen, bei den Apatschen war es nicht anders.

Winnetou und ich schauten uns an und nickten uns kaum merklich zu. Unser Entschluss stand fest: Wir würden diesen Weg wählen.

Am nächsten Morgen kurz vor Sonnenaufgang ritten wir los und nahmen den kurzen Weg, den rechten also, der beim Dämon Hmunga vorbeiführte – den Pfad des vermeintlich Bösen.

4.Hmunga

Wir kamen schnell voran, 15 oder 20 Meilen hatten wir bereits hinter uns gebracht. Die Morgensonne hatte ihre volle Kraft entfaltet, als wir einen Ort erreichten, an dem uns beide gänzlich unabhängig voneinander unser Instinkt vor einer Gefahr warnte. Wir schauten uns nur kurz an und wussten beide: Hier lauerte Gefahr!

Eigentlich war es ein schöner Platz, der dazu einlud, gemütlich Rast zu machen. An einer Seite schlängelte sich ein schmaler Bach vorbei, dessen leises Plätschern zum Ausruhen geradezu verführte. Sein Ufer war gesäumt von saftigen Gräsern und strahlte eine Idylle aus, wie ich sie nur aus meiner Heimat Sachsen kannte, als wir in jungen Jahren an einem See zum Baden waren. Der Ort schien eine einladende Ruhe auszustrahlen – wären da nicht die unzähligen Geier gewesen, die unermüdlich am Himmel kreisten.