7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

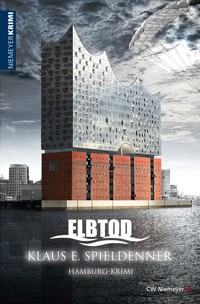

DER TOD IST SCHWARZ – DIE HOFFNUNG WEISS! Die Eltern bei einem Autounfall verloren, die Tochter ertrunken, die Ehefrau erhängt: In der dunkelsten Stunde seines Lebens fasst der Hamburger Bestatter Julius Hassel einen folgenschweren Entschluss: Er will seine Familie zurück. EGAL OB TOT ODER LEBENDIG! Im sechsten Fall der erfolgreichen Regionalkrimi-Reihe von Klaus E. Spieldenner wird es geheimnisvoll. Ein Serienmörder, eine explodierende Weltkriegsbombe an der Elbphilharmonie und konservierte Leichen strapazieren die Nerven der Leser auf ganz besondere Art. Können die Hamburger Kommissare Lutteroth und Schweiss den schwierigsten Fall ihrer Laufbahn lösen oder werden sie am Ende sogar selbst zur Zielscheibe des Bösen? Müssen sie wirklich den letzten Joker ziehen, um das Rätsel endgültig zu lösen …?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Klaus E. SpieldennerSchuppen 10

Der Roman spielt hauptsächlich in allseits bekannten Stätten, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über www.dnb.de© 2018 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8341-5

Klaus E. Spieldenner

Schuppen 10Hamburg-Krimi

Klaus E. Spieldenner machte 2017 mit „ELBTOD“ – dem ersten Kriminalroman über die Hamburger Elbphilharmonie – auf sich aufmerksam. Der 1954 im saarländischen Völklingen geborene Autor beginnt 2013 aus „kreativer Langeweile“ mit dem Schreiben. Mit „SCHUPPEN 10“ ist jetzt sein vierter Hamburg-Krimi im Verlag CW Niemeyer erschienen. Leser schätzen Spieldenners umfangreiche Recherchen und das Einbeziehen realer Geschichten. Bei den Lesungen begeistert der Autor und Musiker die Gäste mit Erlebnissen aus intensiven Nachforschungen, aber auch mit eigenen Liedern, passend zur Handlung seiner Kriminalromane. Klaus E. Spieldenner lebt mit Ehefrau Ingrid in Bad Oldesloe. Beide haben zwei erwachsene Kinder sowie einen kleinen Enkel.www.spieldenner.de

Prolog 3. März 2018

Die Wut in meinem Bauch war wieder da. Und sie war noch stärker geworden. Wie ein Stich mit dem Messer in meine Eingeweide, wie ein eingeklemmter Ischiasnerv schaffte diese komplexe Sinnesempfindung es, die von Nozizeptoren des peripheren Nervensystems ausgelöst wird, bei mir ein Gefühl der Ohnmacht entstehen zu lassen. Ohnmacht, die ich nicht zulassen durfte. Doch die Schmerzen waren so übermächtig, dass ich glaubte, mein Bauch blähe sich gleich auf und zerplatze dann wie ein angeschossener Kürbis. Ich griff mit beiden Händen daran, drückte und presste wie auf der Suche nach einem Ausschaltknopf, der alles beenden würde.

DOCH DIE HÖLLENQUALEN NAHMEN KEIN ENDE.

Um nicht aufzufallen, schob ich mich noch etwas weiter zurück in mein Versteck seitlich der Hecke, nur wenige Meter von der kleinen Trauergesellschaft entfernt. Fest umgriff ich den Schaft des Einhandmessers in der Hoffnung, die Schmerzen legten sich – doch es half alles nichts.

ESTHER G. RÖDER

* 11.04.1947

† 03.03.2018

stand auf dem billigen Holzkreuz, das der Mann in Schwarz zwischen die drei Trauerkränze in den Boden wuchtete. Die Bestattung hier auf dem Friedhof in Ottensen hatte nur wenige Minuten gedauert und bestand eigentlich nur aus einem Gebet des Pastors vor der Grabstätte. Und natürlich dem Herablassen des Sarges in die Grube. Röder hatte es wahr gemacht und einen der billigen Wohnzimmerbestatter gewählt. Seine Unverfrorenheit machte mich rasend.

ICH HÄTTE NIE ZUGESTIMMT, DASS MEINE LIEBEN SO UNPERSÖNLICH BEIGESETZT WORDEN WÄREN.

Allein der Gedanke daran brachte mich fast um. Die Trauergesellschaft selbst bestand aus nicht einmal zehn Personen – inklusive Bestatter und dem Pfarrer. Die schlecht gekleideten Sargträger hatten gerade den Platz Richtung Leichenhalle verlassen und auch die erwachsenen Kinder der verstorbenen Frau Röder machten sich nun schnellen Schrittes auf den Weg zum Parkplatz.

ER MUSS STERBEN!

Endlich hatten meine Schmerzen etwas nachgelassen, ebenso wie der anhaltende Nebel, der heute Morgen meine Anfahrt hier nach Altona erschwerte. Willibald Röder – Ehemann der Toten, das konnte ich beobachten – stand während der gesamten Zeremonie teilnahmslos hinter der kleinen Gruppe an Trauergästen. Während vorne die Kinder des Ehepaares Röder Abschied von ihrer Mutter genommen hatten, fasste der alte Mann seiner um etliche Jahre jüngeren Freundin an den Hintern. Nur mit Mühe hielt die Frau ein dämliches Lachen zurück und boxte Röder fest in die Seite.

ER MUSS STERBEN!

„Wissen diese Menschen nicht, was sich gehört?“, wollte ich schreien. Doch ich unterdrückte es.

Eine der beiden Töchter der Verstorbenen hatte sich schon während der Beerdigung mehrfach umgewandt und ihren Vater mit bösen Blicken gestraft. Doch Röder schien das völlig egal.

ER IGNORIERT JEGLICHES PIETÄTSVERHALTEN! ICH VERLANGE EHRFÜRCHTIGEN RESPEKT UND TAKTVOLLE RÜCKSICHTNAHME.

Gelangweilt hatte der Witwer an der gesamten Beisetzung teilgenommen. Hin und wieder hatte er sogar auf die Uhr geschaut. Aus der Nähe konnte ich das alles verfolgen und es hatte mich unendlich verletzt.

Plötzlich und unerwartet trat Röder an die Grube. Ich hielt den Atem an. Ob ich ihn doch falsch eingeschätzt hatte? Trauerte er tatsächlich um seine langjährige Ehefrau und die Mutter seiner Kinder? Wollte er es nur nicht öffentlich machen? Ein seltsames Geräusch kam aus seiner Richtung. Ein Geräusch, als zöge Röder Schleim tief aus seinem Hals. Erst glaubte ich mich verhört zu haben. Doch plötzlich spuckte der Mann in das offene Grab. Dabei lachte er laut und warf den Kopf in den Nacken. So ein Ignorant! Ich fühlte Eiseskälte und es wurde mir schwindelig vor Augen.

ER MUSS STERBEN!

Röders Freundin war schon losstolziert. Ich registrierte es, als der Schwindelanfall nachließ. Auch Röder verließ seinen Platz.

Der alte Mann selbst warf plötzlich einen Blick in meine Richtung. Aufrecht und stolz trat ich aus meiner Deckung auf ihn zu. Ganz nah stand ich vor ihm. Röder stutzte! Er blieb stehen – wollte etwas sagen. Doch noch bevor ein Wort seine Lippen verließ, zog ich ihm mit einem schnellen Schnitt das Resolza-Messer quer über seinen faltigen Hals.

ES WAR SO EINFACH!

Es gab ein dünnes Geräusch, so als wenn man Pappe mit einem Teppichmesser schneidet. Freude kam in mir auf. Und ein Gefühl von Genugtuung. Dieser Augenblick würde mich mein Leben lang begleiten – da war ich mir sicher.

EIN KLEINER SCHNITT FÜR DEN MENSCHEN RÖDER – DOCH EIN GROSSER SCHNITT FÜR DIE MENSCHHEIT UND ALLE, DIE IHRE FAMILIEN NICHT ZU SCHÄTZEN WUSSTEN. FÜR ALLE KONSUMBLINDEN MENSCHEN UND FÜR DIE UNDANKBAREN. ENDLICH GING ES DENEN AN DEN KRAGEN, DIE ABGESTUMPFT WAREN.

Ich musste lachen über meinen Vergleich mit den Worten Neil Armstrongs nach der ersten Mondlandung.

ER MUSS STERBEN!

Fassungslos schaute mich Röder an. Er griff wie in Zeitlupe an seinen verletzten Hals, so als wolle er das schon Geschehene noch verhindern. Ich musste erneut lachen. Blut trat aus der Schnittwunde unter Röders Kinn. Erst nur wenig, doch dann strömte es rot, wie ein kleiner Wasserfall, zwischen Röders Fingern hindurch. Der Mann begann zu würgen.

„Na komm, spuck noch einmal“, warf ich ihm laut in sein angsterfülltes Gesicht. Er streckte die Hand aus. Griff an das Revers meiner Jacke. Er bettelte um Erbarmen, doch es war zu spät. Ich schob seine Hand weit von mir weg, wollte nicht besudelt werden von seiner Körperflüssigkeit.

Röders Freundin war indessen stehen geblieben und drehte ihren Kopf in unsere Richtung. Ich konnte es seitlich aus den Augenwinkeln sehen. Sie schaute, als verstehe sie die Welt nicht mehr. Aber was sollte ich mit ihr machen?

Mein Blick glitt zurück auf Röder, er kniete nun, blutete aus wie eine angestochene Sau. Ich durfte als Schüler mal einer Schlachtung auf einem Bauernhof beiwohnen. Sie hatte mich damals nicht bewegt. Der riesige Blutverlust Röders ließ mich auch jetzt kalt. Noch immer galt mein Gedanke dieser dämlichen Frau. Seiner Komplizin!

HATTE SIE IHR RECHT AUF LEBEN UND UNVERSEHRTHEIT – WIE IM GRUNDGESETZ VERANKERT – AUCH VERWIRKT?

„Ja!“ Ein kompromissloses Ja! Denn in keinem Moment hatte sie mir dieses Feingefühl gezeigt, das ich bei der Trauer um einen Menschen erwartet hatte. Sicher war sie keine direkte Angehörige. Aber egal.

SIE HATTE KEIN RECHT MEHR ZU LEBEN.

Während Röder selbst inzwischen zuckend und röchelnd rücklings vor dem offenen Grab lag, war ich mit zwei, drei großen Schritten bei der knapp 40-jährigen Blonden angelangt. Erstaunt darüber schaute sie erst in mein Gesicht, dann auf meine Hand. Sie wollte die Arme hochreißen – wollte schreien! Vergebens! Das teure Messer drang in sie ein wie in Butter. Ich hatte ja auch oft genug den Schnitt an Leichen geübt. Stöhnend fiel die Blonde vor meine Füße. Erst auf die Knie, sie versuchte, den Kopf zu heben.

„Nein, jetzt nutzt auch deine Entschuldigung nichts mehr!“

Ohne ein Wort kippte sie vornüber, zuckte noch eine Zeit lang. Dann war Stille. Die Arbeit war getan.

... UND SIE MUSSTEN STERBEN!

Teil 1 Der Friedhofskiller

Das einzig Wichtige im Leben sind Spuren von Liebe,die wir hinterlassen, wenn wir gehen.Albert Schweitzer

Kapitel 1 Fünf Monate zuvor

Der Tod schmeckt süß. Eigentlich ist es die Atemluft während einer Feuerbestattung, in der diese gewisse Süße wahrnehmbar ist. Die Kombination – verbrannter Mensch plus verbrannter Sarg – macht es meiner Meinung nach aus. Sicher spielt auch die Holzart des Sarges eine kleine Rolle. Vielleicht auch die letzte Kleidung des oder der Toten. Aber das ist allein meine These und ich teile sie mit niemandem. Diese aufdringliche Ausdünstung, die den teilnehmenden Familienangehörigen während der Zeremonie so viel Probleme bereitet, beeinflusst seit eh und je sowohl meine Geschmacks- als auch meine Geruchsorgane. Inzwischen ist es eine der wenigen Freuden, die mich bei meinen mehr als zweihundert Feuerbestattungen jährlich begleitet.

Der Parkfriedhof Ohlsdorf als solcher ist – seit ich die Geschäftsführung des Familienunternehmens Hassel im Jahr 2011 übernommen hatte – unter den zahlreichen Hamburger Friedhöfen mein absoluter Favorit. Sicher ist das – wie bei Handwerkern der bestsortierte Baumarkt und bei Hausfrauen der günstigste Drogeriemarkt – rein subjektiv. Das Ergebnis zählt, doch der tagtägliche Umgang mit Leid und Tod macht einen schon etwas sonderbar. Mich vor allem.

„Es tut mir so wahnsinnig leid, werter Herr Hassel!“

Ich erschrak über diese Worte und machte automatisch einen Schritt rückwärts. Fast wäre ich gegen den vor dem Verbrennungsofen abgestellten Gabelstapler gerannt. Was hatte Dr. Wicht gesagt? Ach ja, er hatte kondoliert. Schon das zweite Mal für heute und ich versuchte, mein aufgesetztes Trauergesicht noch einmal zu intensivieren.

„Vorsicht! Ich denke mir, dass es Ihnen nicht gut geht. Wollen Sie sich nicht besser setzen? Es ist unsagbar stark von Ihnen, der ... also der Feuerbestattung Ihrer lieben Ehefrau von Anfang an beizuwohnen. Ich wüsste nicht, ob ich je ...?“

Dr. Carsten Wicht, für den Bereich zuständiger Amtsarzt, fuhr sich – ähnlich wie der US-Präsident Donald Trump – über sein imaginäres Deckhaar. Dieses war ihm schon vor Jahren ausgegangen und seit ich mit ihm arbeitete, schob er sich die restlichen Seitenhaare in eine aussichtslose Position. REDEN, REDEN, GEREDE! Wie satt hatte ich das alles! Es war nie mein Wunsch gewesen, Bestatter zu werden. Bestatter, wie Vater, mein totes Vorbild. Oder wie Onkel Wolfgang, der selbstlos sofort nach unserem Autounfall 1984 die Leitung des Unternehmens übernommen und mich wie seinen eigenen Sohn aufgezogen hatte. All dieses Gerede über den Gut-Menschen, der dann nach seinem Tod vor der Familie, den Freunden und mir abschließend in einer bedeutungslosen Holzkiste lag. Die verstorbene Frau und Mutter, die sich für ihre Familie aufgeopfert hatte. Oder der Mann und Vereinskollege, der bis zum Ableben für seine Kameraden alles gegeben hatte. Diese Lügen, diese überzogenen Lobhuldigungen. Inzwischen schmerzten sie mich. Ich hatte schon lange an Ohrenpfropfen gedacht, die ich während den verlogenen Bestattungen einsetzen wollte. Aber dazu musste ich erst mein Haupthaar länger wachsen lassen, sonst fiel meine Teilnahmslosigkeit auf. Und ein langhaariger Bestatter, nein ..., aber eigentlich war mir alles egal. Ich sollte das Unternehmen verkaufen. Jetzt wo mich Silvana, meine Ehefrau, auch noch alleine gelassen hatte. Das und mehr ging mir durch den Kopf, während dieser Idiot von Amtsarzt Sinnloses auf mich einredete. Doch ich musste auch dankbar sein. Dankbar darüber, dass Dr. Wicht meinem Wunsch, die Totenschau bei mir im Hause durchzuführen, nachgekommen war. Das konnte für ihn großen Ärger bedeuten – wenn es aufflog. Ich hatte es meinen guten Beziehungen zugeschrieben. Aber sicher war es das gute Verhältnis, das Papa bis zu seinem Tode 1984 mit dem damals noch jungen Hamburger Amtsarzt aufgebaut hatte. Und das mein Onkel bis zu seinem Ableben weitergepflegt hatte. Amtsarzt Dr. Wicht ging im nächsten Jahr in den Ruhestand. Wahrscheinlich war dies auch der Grund, bei mir von den strengen Vorschriften einmal abzuweichen.

Der teure Holzsarg mit meiner vermeintlichen Gattin als Inhalt loderte schon eine Weile in den Flammen. Es erinnerte mich an einen Pizzaofen, aus dem in jedem Moment eine knusprige „Vierjahreszeiten“ zu erwarten war. Das plötzliche Hungergrummeln meines Magens schien zum Glück niemand gehört zu haben. Die Wärme – hier im Krematorium an diesem Novembertag 2017 – empfand ich als äußerst angenehm. Draußen herrschten Minustemperaturen. Aber war jemand, der die Wärme genoss, die durch die verbrennende Ehefrau entstand, nicht komplett verrückt? Gut, sie lag ja nicht wirklich im Ofen, entschuldigte ich mich bei mir selbst und wollte nicht weiter darüber nachdenken. Auf jeden Fall gab es kein Zurück mehr. Meine innere Unruhe legte sich langsam. Noch nie hatte man eine Feuerbestattung unterbrochen, den Ofen abgeschaltet und den angekokelten Sarg zurückgeholt. Zumindest in all den Jahren nicht, in denen ich mit dem Tod umging. Das war sicher auch technisch nicht ganz so einfach. Also würde es niemandem auffallen, dass in diesem rotgelb lodernden Sarg – knapp einen Meter neben uns – nicht meine geliebte Silvana lag und zu Asche verbrannte. Und den toten Obdachlosen, den ich als Gewichtsausgleich vor der Abfahrt gegen meine Ehefrau ausgetauscht hatte, würde ebenfalls niemand vermissen. Zumal seine Habseligkeiten gerade mit ihm verbrannten. „Wolfram Gerber“, hatte auf seinem Personalausweis gestanden. Er war zwanzig Jahre älter als ich und an Unterkühlung verstorben.

Ich hatte den glücklichen Moment, für diesen alten Obdachlosen eine Sozialbestattung durchführen zu dürfen, genutzt und seine Papiere verschwinden lassen. Das war eine Lücke in den Gesetzen. Kaum einer überprüfte bei solchen Außenseitern, ob sie auch tatsächlich unter die Erde gebracht oder verbrannt wurden. Jeder Verantwortliche war froh, wenn ein anderer die Verpflichtung dafür übernahm.

SO HATTE ICH PLÖTZLICH EINE LEICHE ÜBRIG.

Ich wollte Silvana nach ihrem Tod auf keinen Fall hergeben und es war mir gelungen. Plötzlich fielen mir die makellosen Zähne und die Unversehrtheit von Silvanas Leiche ein. Würden sich die Männer hier im Krematorium nicht wundern, wenn aus der Asche ein Gebiss oder gar künstliche Körperteile auftauchten? Eiskalt lief es mir den Rücken herunter. Ich hatte in der Eile vergessen, den Obdachlosen genauer zu untersuchen. Aber wenn schon – VERBRANNT WAR VERBRANNT.

*

Als mich die Retter – am 11. November 1984 – aus dem Renault Espace schnitten, war ich der einzige Überlebende der Familie Hassel. Mit acht komplizierten Brüchen – sechs davon an den Beinen, zwei an den Armen – flog man mich nach Bremen in die Uniklinik. Schon den Flug mit dem Rettungshubschrauber bekam ich nicht mehr mit, auch nicht die zahlreichen Operationen. Erst am 3. Mai 1985 durfte ich wieder am Leben teilnehmen. Man holte mich aus dem künstlichen Koma zurück. Es war wie eine Neugeburt. Nur dass das Gehirn des 12-jährigen Jungen schon ausreichend mit Details und Informationen vom Leben gefüllt war. Nicht aber mit aktuellen Erinnerungen. Ich wusste – auch Tage nach dem Aufwachen – nichts von unserem Unfall. Onkel Wolfgang, der im Krankenhaus ein Nachbarzimmer belegte, um in meiner Nähe zu sein, informierte mich nach und nach über das damalige Geschehen. Und über den Verlust meiner gesamten Familie.

„Du bist ein tapferer Junge ...“, so fingen viele von Onkels Krankenhauserzählungen an. Sie endeten mit: „... es wird schon alles gut werden!“ Sätze, Phrasen – aber für einen kleinen 12-jährigen Jungen ein Manifest.

„Du hattest mehrere Brüche, Julius. Die Ärzte haben alles gegeben und vor allem, Gott hat mitgespielt.“ Onkel Wolfgang weinte mir in diesen Maitagen 1985 die Bettdecke voll und ich verstand damals nicht viel. Mich wunderte anfangs nur, dass Papa und Mama nicht da waren und mir beistanden. Aber auch als mir alles bewusst wurde, wollte ich es nicht verstehen. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Tränen mehr.

*

„GOTT HAT MITGESPIELT“. Die Worte erschienen mir unglaubwürdig und dumm. Doch erst Tage, gar Monate später wurde ich mir über deren Tragweite bewusst. Der Unfall auf der A1 hatte sieben Tote zu beklagen.

ICH HATTE ÜBERLEBT!

Meine Familie plus einen Lkw-Fahrer, auf dessen stehendes Fahrzeug wir ungebremst aufgefahren waren. Der Niederländer war wohl aus irgendeinem Grund ausgestiegen und um seinen Lkw gelaufen, als Papa ihn mit dem Renault Espace einklemmte. Für den 43-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

ICH HATTE ÜBERLEBT!

Papa war wohl auch sofort tot, auch Opa und meine beiden kleineren Geschwister. Nur Mama und Oma hatten den Unfall noch überlebt, sie starben jedoch auf dem Weg ins Krankenhaus. Das erfuhr ich im Laufe der nächsten Monate. Ich selbst hatte wochenlang geschlafen und war trotzdem beim Aufwachen noch müde.

UND ICH HATTE ÜBERLEBT!

Es wollte nicht in meinen Kopf, warum das alles geschehen war und vor allen Dingen, warum ausgerechnet meiner Familie? Kindlich naiv bat ich den Arzt, mir noch einige Wochen Koma-Ruhe zu gönnen. Dies und mehr erzählte mir später Onkel Wolfgang, als ich zu Hause bei den ersten Gehversuchen durch die zahlreichen Räume unseres Hauses humpelte. Durch Räume, die menschenleer waren und vor Eiseskälte strahlten. Sie waren so ohne jegliches Leben und vor allem ... ohne Familie. Wolfgang erklärte mir auch, nun mein Vormund zu sein. Der Onkel hatte sofort nach dem Unfall Verantwortung übernommen, sein Haus im emsländischen Haren vermietet, den Job als Einkäufer einer Maschinenbaufirma gekündigt und war nach St. Pauli in unser Wohnhaus gezogen.

ER UND ICH WAREN NUN DIE LETZTEN DER FAMILIE HASSEL.

Wolfgang hatte auch das Bestattungsunternehmen übernommen, sofort einem von Papas Angestellten vorläufig Prokura erteilt und alles getan, um das Geschäft mit den Toten weiterlaufen zu lassen.

„Es ist alles im Sinne meines Bruders, deines Papas, Julius. Und es wird später dein Erbe sein – so Gott will.“ Er hatte mir über den Kopf gestreichelt und gestöhnt.

ES WAR DER TAG, AN DEM ICH GOTT ABGESCHWOREN HATTE – FÜR IMMER.

Kapitel 2

Ich lief schon seit einer Weile unruhig vor der Kühlzelle im Untergeschoss des Bestattungsunternehmens hin und her. Die letzten Monate hatte das Geschäft stark gelitten und ich war nicht unschuldig daran. Ich musste schon vor Wochen einen der drei Mitarbeiter entlassen. Zu Zeiten des inzwischen verstorbenen Onkels hatten wir sogar sechs Angestellte. Doch die Reduzierung an Bestattungsaufträgen hatte auch etwas Gutes: Silvana lag ganz alleine in der Kühlzelle. Keine weitere Leiche störte ihre Totenruhe. Und endlich war es so weit.

Das Wohnhaus war leer. Irmi, das Hausmädchen, und auch die Reinigungskraft hatten sich schon vor einer knappen Stunde verabschiedet. Ich hatte durch die Verbindungstür im Hausflur den Unternehmensbereich betreten, die Treppen nach unten genommen und die Verriegelung der Edelstahltür geöffnet. Automatisch schaltete der Bewegungsmelder das warme Licht ein. Ich erinnerte mich ein weiteres Mal daran, dass der Onkel diese Lampe hatte installieren lassen. Er fand, die Leichen sahen irgendwie besser aus. Vor Jahren hatte er einmal das Wort „fröhlicher“ benutzt und wir beide mussten damals lauthals lachen. Nun war der Onkel schon zwei Jahre tot und sein Abschied hatte mir wieder ein Stück aus meinem Herzen gerissen. Er starb – 64-jährig und viel zu früh – an einem Herzinfarkt. Zum Glück nicht durch einen Verkehrsunfall.

*

Silvana lag im schönsten Kleid, das ich finden konnte, auf einer der Edelstahl-Bahren. Genau in der Mitte des gekühlten Raumes. Alles, was stören würde, hatte ich nach draußen geschoben und im angrenzenden Lagerraum abgestellt. Ich hatte meiner verstorbenen Ehefrau – statt des üblichen weißen Totenhemdes – ein buntes Kleid übergezogen. Eines mit Blumenmuster, um das ich beim Einsargen so oft von den Hinterbliebenen gebeten wurde. Erst sollte es ihr Lieblings-Tangokleid sein, aber das fand ich dann doch unpassend. Obwohl, inzwischen gab es bei Bestattungen kaum noch etwas, was mich hätte überraschen können: Särge in Neonfarben, Heavy Metal-Bands, die beim Abschied spielten, und Kinder, die mit ihren Farbeimern während der Messe auf den Holzsärgen herumturnten und sie bemalten. Aber auch tote FKK-Anhänger, die man nackt beisetzte, andere gar in ihren Arbeitsanzügen. In diesem Metier war vieles anders geworden – bunter. Pietät war Kreativität gewichen – oder durch Ablenkung ersetzt worden. Doch eines war noch immer das Gleiche geblieben: DER MENSCH IN DER HOLZKISTE WAR TOT. Und dieser Zustand dauerte an.

Silvana war noch immer wunderschön. In den Monaten nach dem tödlichen Unfall der gemeinsamen Tochter, unseres kleinen Sonnenscheins, am Neujahrstag des Jahres 2015 hatte meine Frau sich äußerlich kaum verändert. Dunkle Augenringe vielleicht, auch ein graues Haar war bei der damals 34-Jährigen aufgetaucht. Und sie hatte sicher auch das eine oder andere Kilogramm abgenommen. Aber in ihrem Innersten wusste ich um die dramatischen Veränderungen. Als unsere fast dreijährige Ruby in den Swimmingpool fiel und später – nach tagelangem Bangen – nicht mehr aus dem Koma aufgewacht war, starb Silvana innerlich. Der Tod des einzigen Kindes höhlte sie aus. So wie man aus einem Brötchen das Weiche herauspult. Danach bestand sie nur noch aus einer funktionierenden Hülle. Am Leben gehalten von zig verschiedenen Psychopharmaka-Tabletten. Mir war schon damals klar, der Tag des Abschieds würde kommen. Und dass ich sie nicht aufhalten konnte. Vor allem, als ich sie danach nie wieder zum gemeinsamen Tangotanzen überreden konnte. Und so kam es auch: GENAU HEUTE VOR EINER WOCHE HATTE ICH MEINE FRAU NACH DER RÜCKKEHR VON EINER BESTATTUNG TOT AUFGEFUNDEN UND VOM DECKENHAKEN GESCHNITTEN.

Von dem Haken, den wir montieren ließen, um die kleine Ruby oben in ihrem rosafarbenen Zimmer schaukeln zu können. Warum hatte ich damals nur gebeten, einen stabilen Lastendübel zu verbauen? Ruby hatte nie an diesem Haken geschaukelt.

Annähernd drei Jahre lang war ich in angespannter Erwartungshaltung auf diesen Tag. Vielleicht verursachte Silvanas plötzlicher Suizid aus diesem Grunde bei mir auch kaum Gefühlsregungen. Ich wunderte mich selbst darüber und staunte. Doch ich verglich ihr Ableben mit einem Auto, dessen Mobilität nur noch begrenzt anhalten würde. Um dann auf dem Schrottplatz zu enden. Pietätsbekundungen von Angestellten und Kunden erwiderte ich stets mit einem Schulterzucken. Ich zog mich zurück und konzentrierte mich auf meine Arbeit.

*

Der Geruch des Todes brachte meine Gedanken zurück in die Gegenwart und ich nahm nun die tote Silvana vor mir auf der Bahre wieder wahr. Die auffälligen Würgemale am Hals, die durch die Strangulierung entstanden waren, hatte ich – wie so oft schon in meinem Berufsleben – dick mit hautfarbener Paste eingeschmiert und abgedeckt. Silvana lag vor mir, als schliefe sie, und ich nahm ihre eiskalte Hand und kniete mich daneben. Der Entschluss, sie nicht wegzugeben, war ganz plötzlich in mir aufgekeimt. Erst hatte ich nicht weiter über irgendwelche Konsequenzen nachgedacht. Doch dann packten mich der Ehrgeiz und meine Liebe zu ihr. Man hatte mir 1984 meine Eltern, die Geschwister und die Großeltern genommen. Hatte sie ohne mein Einverständnis auf dem Ohlsdorfer Parkfriedhof in ein Familiengrab gebettet. Alle sechs in eine Grube, was Onkel Wolfgang wohl nur durch finanzielles Zutun gelungen war. Nie wieder hatte ich Gelegenheit, meine restliche Familie nach dem Unfall zu sehen. Weder tot noch lebendig. Es war mir nicht vergönnt, Abschied nehmen zu dürfen. Wenn ich heute – wie fast wöchentlich – vor ihrem riesigen Grabstein stehe und auf die Erde niederschaue, wollte ich immer noch nicht glauben, dass sie tatsächlich dort unten lagen und dem Zahn der Zeit ausgeliefert waren. Meine kleine Ruby legten sie damals an diesem Januartag in einen weißen Holzsarg. Und bevor ich etwas dagegen tun konnte, hatte man mir und Silvana ein Beruhigungsmittel gespritzt, und wie in Trance nahmen wir an der Bestattung des kleinen Körpers teil. Wie ein Film lief alles vor mir ab. Einen Film, den ich abstoßend fand, trotzdem anschaute und nicht ändern konnte. Alles, was mir lieb war, hatte man mir weggenommen – MIT SILVANA WÜRDE MIR DAS NICHT ERNEUT PASSIEREN.

Ich erhob mich nun wieder und küsste Silvana auf ihre kalten Lippen. Irgendwie war es wie immer. Ihre leichten Durchblutungsstörungen verursachten schon zu Lebzeiten kalte Lippen bei ihr und am Anfang unserer Beziehung hatte sie gelacht und erklärt: „Du wirst noch an mir festfrieren.“ Der Gedanke daran drückte Tränen in meine Augen und ich musste mich für einen Moment abwenden. Es war an der Zeit zu überlegen, wie es weitergehen sollte.

Ich hatte den Angestellten über das kommende Wochenende freigegeben, ihnen meine Trauer als Grund erklärt. Sie hatten verstanden. Auch den geschäftlichen Anrufbeantworter hatte ich besprochen und die Rufnummern anderer Bestatter für einen eventuellen Trauerfall genannt.

ICH HATTE 48 STUNDEN.

*

Die Leiche Silvanas hatte ich inzwischen aus der Kühlzelle in den daneben liegenden Hygieneraum geschoben und dort auf den Arbeitstisch gelegt. Der Hygieneraum war zur Vorbereitung von Leichen vor der Abschiedsnahme eingerichtet worden und zur erweiterten hygienischen Versorgung, wie zum Beispiel zum Herrichten von schwer verletzten Toten nach Unfällen. Ein großzügiges Raumangebot und helles Licht sorgten hier in den Räumen im vollständig gefliesten Untergeschoss von Hassels Bestattungsunternehmen für ein angenehmes Arbeiten. Es war schon seltsam, welche Gefühle in mir geweckt wurden, als ich an die Aufgabe dachte, die vor mir lag: DIE EIGENE EHEFRAU EINBALSAMIEREN ZU WOLLEN.

Silvanas Suizid war inzwischen schon sieben Tage her. Am 27. Oktober 2017 hatte ich sie tot aufgefunden. Nun war es an der Zeit, diese Arbeit zu verrichten. Ich schaltete den CD-Player ein. Sekunden später war der Raum erfüllt von ,El Tango de Roxanne‘ aus dem Musical-Filmdrama ,Moulin Rouge‘. Der Song war zu unserem absoluten Lieblingslied geworden. Konnte ich früher mit den Liedern von ,The Police‘ nichts anfangen, hatte es dieser Tango mir, aber auch Silvana angetan. Hunderte Male tanzten wir danach. Er war zu unserer Hymne geworden. So war es mehr als angebracht, Silvana heute an diesem besonderen Tag damit richtig einzustimmen. Ich drehte die Lautstärke etwas runter, ich hatte sie – aus reinem Enthusiasmus – zu laut gestellt.

Bald würde unweigerlich der Verwesungsprozess eintreten und es immer schwieriger werden, Silvanas Körper zu erhalten. Ich musste mich sputen. Langsam und andächtig zog ich die Latexhandschuhe über und warf den Riemen der Gummischürze über meinen Kopf. Dann entkleidete ich sie. Sie lag so zerbrechlich in ihrer Nacktheit vor mir, dass ich erst einen Moment innehalten musste. Ihre Haut schimmerte äußerst blass und bis auf einige Muttermale und die kleine Blinddarmnarbe gab es nichts an ihrem Aussehen zu beanstanden. Kein Gramm Fett zu viel, und Silvanas Drang nach reichlich Sport, aber auch unser Hobby, das Tanzen, hatten ihrem Körper gutgetan. Mit etwas Glück und einer ansehnlichen finanziellen Spritze in die Kaffeekasse des Instituts konnte ich den ausführenden Gerichtsmediziner davon überzeugen, die 37-Jährige bei der Leichenschau nicht aufzuschneiden. Inzwischen war ich froh und dankbar über die vielen guten Kontakte, die Papa, Onkel Wolfgang und später auch ich stets gepflegt hatten. Aber was würde der Onkel sagen, wenn er wüsste, was ich plante? Zum Glück stellte sich diese Frage nicht.

Ich legte die alten Handpumpen aus Opas Schrank bereit und schleppte den Kanister mit der angerührten Balsamierungsflüssigkeit neben den Tisch. Das Waschen und Desinfizieren der Leiche hatte ich schon heute Morgen in der Kühlzelle besorgt. Nun galt es als Erstes, Silvanas Körperöffnungen zu schließen. Dieses empfand ich – gegenüber dem späteren Austausch ihres Blutes durch Formaldehyd – als sehr intimen Eingriff in die Privatsphäre meiner Ehefrau. Ich hatte mir inzwischen angewöhnt, mit ihr wie mit einer Lebenden zu sprechen, und erklärte Silvana nun freudig mein Tun: „Ich muss verhindern, Silvana, dass kleinere Verwesungsprozesse, die trotz all meiner Bemühungen nicht zu stoppen sind, Gerüche verursachen. Du weißt, ähnlich wie bei Blähungen!“ Ich musste lachen und freute mich über meinen Vergleich. Sie würde ihn – wo immer sie sich jetzt befand – verstanden haben.

Großvater hatte – im und während des Krieges – sehr viele Balsamierungen durchgeführt. Er hatte auch einige Bücher darüber geschrieben, die ich nach der Übernahme des Unternehmens in seinem Blechschrank im Untergeschoss des Instituts gefunden hatte. Zusammen mit seinen alten Tagebüchern. Ich wusste schon immer von diesem verschlossenen Schrank in der hinteren Ecke des Kellers. Aber er hatte etwas Mystisches, Geheimes und mir graute schon als Kind vor der alten, dunklen Blechdose. So unterdrückte ich lange Zeit Versuchungen, dort hineinzuschauen. Erst kurz vor dem Unfalltod des Großvaters überkam mich 12-Jährigen der sehnsüchtige Wunsch, mehr über den Inhalt erfahren zu dürfen. Ich fand dort seltsame Gerätschaften, dazu Bücher und handgeschriebene Schulhefte. Überglücklich schloss ich den Schrank. Danach war meine Neugierde für Jahrzehnte gestillt. Erst als sich meine Idee, Silvana zu erhalten, verselbstständigte, war der Tag gekommen, den Schrank zu öffnen und seinen Inhalt als mein Eigentum anzusehen. Der Schlüssel hing – wie schon seit Jahrzehnten – im Schlüsselkasten in Opas kleinem Büro im Haus. Niemand hätte sich je gewagt, ihn dort vom Haken zu nehmen, geschweige denn Opas Schrank zu öffnen. Das war Opas Schrank – basta! Und der war ein offenes Geheimnis – BIS ZU DEM TAG, AN DEM ICH DAS GEHEIMNIS LÜFTETE.

Großvater, so hatte Papa früher erzählt, gehörte in der Nachkriegszeit zu den erfahrensten Leichenbestattern Hamburgs. Er hatte die vielen Kriegstoten erlebt und darin, sie unter die Erde zu bringen, aber auch zeitlich zu erhalten, seine Berufung gefunden. Begonnen hatte er als Seebestatter im Großen Grasbrook. Ein Einmannunternehmen in einem Schuppen, erwähnte er irgendwann. Sonst hatte er nie über diese Zeit gesprochen. Zu mir, dem Enkel, verlor Opa auch nie Worte über die Kunst, Leichen begrenzt oder dauerhaft zu balsamieren. Das hing sicher auch mit seinem frühen Tod zusammen. Trotzdem wusste ich einiges darüber – jedoch von Papa. Vor allem dass unten im großen Schrank die Gerätschaften lagerten, mit denen Großvater bis Mitte der Sechzigerjahre im Großen Grasbrook gearbeitet hatte.

*

Als ich den Metallschrank vor einigen Tagen – zum ersten Mal seit damals – wieder öffnete, fand ich fast alles in einem guten, teilweise noch sterilisierten Zustand vor. Bei einigen Flüssigkeiten und Cremes war die Haltbarkeitszeit schon seit Jahrzehnten abgelaufen und ich hatte sie ersetzen müssen. Sicher musste ich mir keine Gedanken machen, der schon toten Silvana noch etwas anzutun, aber – obwohl das irrsinnig klingt – ich wollte sie ja so lange wie möglich konservieren. Zum Glück gab es in der Steilshooper Allee einen Shop, der jeglichen Bestatterbedarf, aber auch viele der sogenannten Embalming-Produkte vertrieb. Was man dort nicht vorrätig hatte, konnte jedoch in wenigen Tagen besorgt werden. Ansonsten bestand auch noch die Möglichkeit, weitere Dinge im Internet zu kaufen. Meine Lizenz als Bestatter machte den Einkauf auch nicht auffällig. Und Opas Bücher und handschriftliche Aufzeichnungen ließen mich in kurzer Zeit zum Balsamierer werden. Vor allem Opas Niederschriften aus seiner Zeit als Seebestatter hatten es mir angetan. Die Informationen waren in alte Schulhefte gekritzelt und für mich sehr schwer zu entziffern. Aber das machte den Reiz aus. So erfuhr ich – Abend für Abend – etwas mehr über seine Geschäfte, die ersten Einnahmen und seine Arbeit als Seebestatter in einem Schuppen, den er als SCHUPPEN NUMMER 10 bezeichnete. 1963 hörten die Eintragungen dann abrupt auf. Mir war klar, er hatte in diesem Jahr mit dem Bau des Bestattungsunternehmens – hier in der Paul-Roosen-Straße auf St. Pauli – begonnen und fand danach nicht mehr die Zeit zum Schreiben. Was mich erschreckte und meine Einstellung zum Großvater etwas infrage stellte, waren Anmerkungen zu einem Verbrechen, zu dem er sich selbst bekannte. Es musste mit seinem Beruf zu tun haben, denn im letzten seiner Hefte, im Jahr 1963, formulierte er immer wieder, „er sei diesem Berufsstand nicht würdig“ und schrieb darüber, „mit dem Gebäudekomplex ein sich stets in traurige Erinnerung rufendes Gebilde geschaffen zu haben“. Genaueres zu seinen Taten fand ich zunächst nicht. Nur Selbstzweifel, und dann war die Rede von großen Geldzuwendungen, die ihn „vom rechten Wege abbrachten, aber zum reichen Mann machten“.

Und immer wieder erwähnte er diesen SCHUPPEN 10.

Einige Seiten des Heftes waren leicht gewellt und die Schrift zeigte Flecke wie von Wassertropfen. Vor allem dort, wo er seine Untaten abarbeitete. Anfänglich glaubte ich, es läge an den langen Jahren der Lagerung im Untergeschoss. Doch es fiel mir auf, dass die anderen zig Hefte makellos waren. Irgendwann nachts wurde mir klar, Opa hatte geweint, als er das schrieb.

UND ICH WEINTE MIT IHM.

*

Ich brachte meine Gedanken zurück und bewegte nun Silvanas Arme und Beine. Die Extremitäten, die so schwungvoll und graziös den Tango getanzt hatten. Zuerst bewegte ich sie äußerst zart und vorsichtig – später doch intensiver. Die Totenstarre hatte sich längst wieder gelöst und wie eine Marionette ließ sie es zu. Es war schon irgendwie seltsam, wie ihr Körper mir nach ihrem Tode ausgeliefert war. All das, was sie zu Lebzeiten mir gegenüber versteckte, alles, was ihr unangenehm war, würde sie nun – ob sie wollte oder nicht – zulassen müssen. Meine Frau konnte sich nicht mehr wehren. Ich merkte, dass ich diese Überlegung zunächst genoss. Doch dann schlug sie in Zorn um. „Warum hast auch du mich alleine gelassen in dieser grausamen Welt?“, schrie ich und die Worte hallten durch den gefliesten Raum. Ich bemühte mich um Beherrschung. Das Ganze war jetzt nicht mehr zu ändern – Silvana war mausetot.

Mit dem Trokar und dem Schlauch der Saugpumpe gelang ich in Silvanas Magen. Die aufsteigenden Gase verursachten eine mir bekannte Übelkeit. Die Gesichtsmaske verhinderte kaum, dass die Gerüche in meine Nase geleitet wurden, und ich schmierte mir etwas bereitgelegte Erkältungssalbe zwischen Nase und Oberlippe. Das darin enthaltene Eukalyptusöl und das Menthol halfen. Mit sanften Pumpbewegungen befreite ich den Magen und auch die Bauchhöhle von allen Flüssigkeiten. Anschließend spülte ich die Bauchhöhle mittels Formaldehyd und der Einleitungspumpe. Danach nähte ich die entstandene Öffnung sauber zu. Ich hatte erst einen speziellen Trokar-Button verwenden wollen, bekam ihn aber nicht rechtzeitig geliefert. Stolz und zufrieden schaute ich auf die feine Naht und flachste: „Silvana, dafür, dass alles ohne Betäubung ablief, warst du sehr tapfer!“

Den Mund der Toten verschloss ich mit einer metallischen Klammer, die ich in Ober- und Unterkiefer gedrückt hatte. Ich wusste, es gab verschiedene Methoden, die Mundöffnung dauerhaft zu schließen. Die einfachste war das Verkleben mit Sekundenkleber – was aber nicht lange hielt. Auch das Zunähen – die sogenannte Ligatur – war eine beliebte Variante. Eine, die inzwischen auch in diversen Thrillern beschrieben und gezeigt wurde. Aber längerfristig, fand ich, war die Klammer immer noch das geeignetste Mittel.

„Ich will dich doch hin und wieder küssen, Schatz. So kratzen die Fäden nicht!“, erklärte ich ihr lachend und gab ihr einen Klaps auf den kalten Oberschenkel.

Für Ohren- und Nasenöffnungen verwendete ich spezielle Pfropfen. Sie waren aus hautfarbener Knetmasse, die später noch aushärtete. Für die Augen hatte ich Augenkappen besorgt. Das war einer der Momente, vor denen ich mich etwas gefürchtet hatte. Die Augen lagen tief in ihren Höhlen. Eigentlich der einzige sichtbare Hinweis dafür, dass die Frau tot war. Und obwohl mich dieser Anblick schon seit Tagen verfolgt hatte, verursachte er gerade jetzt wieder schlimme Stiche in meiner Magengegend. Ich atmete tief durch, erneuerte die Erkältungssalbe und schob das verschlossene Lid des linken Auges vorsichtig nach oben. Anschließend wiederholte ich den Vorgang mit dem Lid des zweiten. „Silvana, schau mich bitte an! Warum schaust du zur Decke?“, scherzte ich, sicher, dass diese Augen sich nie wieder bewegen würden. Ihre ozean-blauen Augen, in die ich seit ihrem Tod jetzt wieder zum ersten Mal blickte, hatten viel von dem ehemaligen Glanz verloren. Stumpf geworden und voller Leere verfolgten sie – wie ich mir einbildete – eine Mücke, die oben um die Leuchtstoffröhre kreiste. Wie oft bekam ich früher diese Erregung, wenn Silvana mich intensiv anschaute. Es zerriss mich dann fast und war ein Teil dessen, was ich an ihr am meisten liebte. Einmal spielte ich ihr das Lied „Deine blauen Augen“ vor und die junge Frau hatte ausgelassen gelacht, war aufgesprungen und hatte zur Musik getanzt. Während dieser Überlegung befand sich mein ganzer Körper gerade in einem Zustand reinster Gänsehaut.

Ich setzte die hauchdünnen Kunststoffkappen auf die Augäpfel Silvanas. So, wie ich es schon etliche Mal bei anderen Verstorbenen durchgeführt hatte. Dann zog ich vorsichtig ihre Lider darüber. Mir war klar, die raue Oberfläche der Augenkappen hielt die Augenlider von nun an zuverlässig an ihrem Platz.

„Du wirst nie wieder schlafen dürfen, Schatz!“, lachte ich und schmiss die Handschuhe in die Ecke. Inzwischen war ich seit fast zwei Stunden mit der Einbalsamierung beschäftigt und musste erst einmal eine kleine Pause einlegen.

*

Meine Großeltern hatten 1940 geheiratet. Opa war in Hamburg-Harburg geboren und hatte auf St. Pauli eine Schreinerlehre absolviert. In den Kriegstagen war er schnell auf die Idee gekommen, Särge herzustellen. Damit war die Grundlage unseres Bestattungsunternehmens gelegt. Er betrieb, seinen Erzählungen nach, kurze Zeit ein kleines Unternehmen in der Nähe des alten Kaiserspeichers. Wechselte dann vollständig in das Metier des Seebestatters. Oft erzählte er mir vom Zeitball am Turm des Speichers, der pünktlich auf die Sekunde um zwölf Uhr fiel und den Seeleuten draußen die genaue Zeit ankündigte.

Erst Anfang der Sechzigerjahre erstand Großvater das fast 4.000 Quadratmeter große Bauland, mitten auf St. Pauli, und eröffnete 1966 das zur damaligen Zeit modernste Beerdigungsinstitut Hamburgs. Später wurde der Begriff Bestattungsunternehmen modern und das ,Bestattungsunternehmen Hassel‘ wurde über die Stadtgrenzen Hamburgs hinaus bekannt. Man hatte Großvater wohl Subventionen zum Bau angeboten, anders konnte ich mir nie vorstellen, wie er das finanziell stemmen konnte. Nun war ich, aufgrund seiner eigenen Aufzeichnungen, eines Besseren belehrt worden.

Das riesige, zweistöckige Haupthaus, in dem es Platz für die gesamte Großfamilie gab. Das daneben liegende, vollständig unterkellerte und einstöckige Geschäftshaus, intelligent über je einen Durchgang mit dem Haupthaus und der Privatgarage verbunden. Eigenwillig auch in der Bauform, die schräge Elemente aufwies. All das, was mir über Jahrzehnte lieb und heilig gewesen war, hatte der Großvater anscheinend mit schmutzigem Geld aus einem Verbrechen finanziert. Trotzdem hatte er alles gut geplant: Das Unternehmensgebäude selbst bot neben Büros, Aufenthaltsraum sowie Ausstellungsraum auch eine kleine Kapelle und daran angrenzend – was es lange nur bei Hassel gab – einen begrünten Innenhof. Dorthin zogen sich die Trauernden zum Abschiednehmen von ihren Liebsten gerne zurück. Den Aufzug zum Transport der Särge ins Untergeschoss hatte Papa später einbauen lassen. Unten befanden sich auch noch ein Hygienebereich, ein Lagerraum sowie die großzügige Kühlzelle für die Aufbewahrung der Verstorbenen. Dazu gab es draußen reichlich Besucherparkplätze. Eine gesonderte Fahrspur zum Abfahren der Verstorbenen rundeten den Unternehmensbereich ab. Das Haupthaus selbst besaß Platz für uns alle. Mit zwei Schlafzimmern, drei Kinderzimmern und zwei separaten Badezimmern oben hatte Opa schon damals an eine Art Mehrgenerationenhaus gedacht. Dass ein Unfall all seine Träume zerstören würde, damit hatte er – der die beiden Weltkriege ohne größere Blessuren überstanden hatte – nicht gerechnet. Das gesamte Gebäude war seit dem Bau nahezu unverändert geblieben. Innen, an der riesigen Terrasse gelegen, gab es einen schrägen Raum mit einem kleinen, ovalen Swimmingpool. Dazu einige Ruheliegen mit einem Blick durch hohe Glasfenster in den gepflegten Garten. Dieser wenig genutzte Pool war schon als Jugendlicher mein Rückzugsbereich. Ich mochte – im Gegensatz zu den anderen Familienmitgliedern – den starken Chlorgeruch, der dort herrschte. Und viele der Bücher, die ich, sei es als Schüler, sei es als Student und auch während der vier Semester des begonnenen Medizinstudiums, gelesen hatte, verschlang ich dort im Poolbereich auf einer der Liegen. Hin und wieder schlief ich sogar dort. MEIN KINDERZIMMER VERABSCHEUTE ICH.

Bis auf regelmäßige Schönheitsreparaturen waren später ein zusätzlicher – mittig im Garten gelegener – Swimmingpool sowie ein Poolhaus hinzugekommen. Das 8 x 4 Meter große Becken war damals Vaters Idee. Schwimmen war die einzige Sportart, die er betrieb, und diese Körperertüchtigung sollte Rückenprobleme, bedingt durch das Schleppen der schweren Särge, ausgleichen. Zumindest hatte er Mama und den Großeltern die riesige Investition Ende der Siebzigerjahre mit dieser Erklärung schmackhaft gemacht. Oft, wenn wir Geschwister in einem der Pools planschten, erzählte uns Mama diese Geschichte und schmunzelte dabei.

*

Ein kleines Bier und zwei belegte Brötchenhälften brachten mir die Lust zum Weitermachen zurück. Irmi, die langjährige Haushaltshilfe, hatte wie immer für Verpflegung gesorgt und sie im Kühlschrank hinterlegt. Kauend spazierte ich in das Untergeschoss des Bestattungsunternehmens.

Beim Eintreten in den Hygienebereich spürte ich sofort die aufsteigende Kälte. Ich hatte vorsorglich die Tür zur Kühlzelle offen gelassen und schon gestern die Kühlung im Raum komplett hochgefahren. Es war Albert, einem der Angestellten, aufgefallen, bevor er sich ins Wochenende abgemeldet hatte.

„Ich habe die Kühlung in der leeren Kühlzelle zurückgefahren. Wäre ja Energieverschwendung!“, erklärte er stolz. Nachdem er verschwunden war, drehte ich die Regler sofort wieder auf.

Es roch widerlich und mir war klar, die unteren Körperöffnungen Silvanas mussten als Nächstes und vor allem so dicht wie möglich verschlossen werden. Hier lauerte die Gefahr dauerhafter und übler Gerüche und dort musste ich mir besonders viel Mühe geben. Ich zog neue Latexhandschuhe über, legte einen Strang der Salbe unter meine Nase und begann.

In diesen intimen Bereich meiner Ehefrau war ich zu Lebzeiten eher selten vorgedrungen. Seit dem Tod von Ruby nicht ein einziges Mal. Und auch nach unserer Heirat 2008 war Silvana an Sex eher wenig interessiert. Erst dann, als sie nur noch von einem Baby und ihrem Wunsch nach einer Mutterschaft sprach. Trotzdem lief unser Liebesleben meist im Dunkeln ab und wenn, dann auch ohne jegliche gegenseitige Berührung. Außer beim Tango, da explodierte Silvana regelrecht. Doch zu Hause angekommen, gab sie sich wieder als die Schüchterne. Es war jetzt etwas Neues für mich, meine Frau – ohne Ablehnung erfahren zu müssen – zu berühren. So als ob man einer neuen Freundin beim ersten Mal in den Intimbereich fasst. Ich erwartete ein Zucken von Silvana, als ich ihre Scham berührte. Doch als, wie erwartet, nichts geschah, lachte ich laut und voller Erlösung auf. Ich musste ihre Schenkel ein wenig öffnen und machte mich mit einem Seufzer an die Arbeit.

*

Weitere zwei Stunden später schob ich die Leiche meiner Gattin aus dem Hygienebereich wieder zurück in die Kühlzelle. Ich hatte mittels der Pumpe das Blut ausgetauscht und anschließend gegen knapp zwei Liter Einbalsamierungsflüssigkeit ersetzt. Hatte ein Rohr sowohl an der Karotis, der Halsschlagader, zum Einleiten der Einbalsamierungsflüssigkeit als aber auch an der Jugularvene, der Drosselvene, dort, wo das körpereigene Blut abgeleitet wurde, eingesetzt. Die Arbeit mit der mechanischen Pumpe kostete mich viel Zeit und vor allem Kraft. Die intensive Massage und das Kneten des Körpers, um sicherzustellen, dass die Einbalsamierungsflüssigkeit auch in die eher schlecht durchbluteten Stellen von Silvanas Körpers fließen konnte, erwiesen sich als äußerst mühsam. Ich war froh, diese Arbeit nicht ein weiteres Mal durchführen zu müssen.

Der Plastikeimer, in den ich das Blut meiner Frau abgeleitet hatte, fasste fünf Liter und er war danach etwas mehr als halb gefüllt. Einiges ihrer Lebensflüssigkeit würde dauerhaft im Körper verbleiben. Dies war nicht zu ändern. Es war eine Freude, Silvana anschließend zu betrachten, und ich jauchzte während des etwa dreißig Minuten andauernden Vorgangs etliche Male laut auf. Am Ende der Einbalsamierung erfreute mich ihr gutes Aussehen, wobei Arme, Rumpf und Beine eine fast natürliche Farbe angenommen hatten. Silvanas Hände fühlten sich wieder weich und geschmeidig an und ich hielt sie spontan für eine Weile umklammert. In ihrem Gesicht fielen mir, hier und da, noch einige gesprenkelte Stellen auf. Diese lösten sich jedoch allmählich auf. Vor allem die Augen und ihr Mund bekamen nach und nach ein volles, natürliches Aussehen. Gegen Ende waren auch die tiefen Augenringe gänzlich verschwunden. ES WAR EINE FREUDE, SILVANA ANZUSCHAUEN, UND ICH WAR BESONDERS STOLZ AUF MEIN WERK.

Nach einer Weile der Bewunderung, hatte ich ihren Körper gewaschen, ein weiteres Mal desinfiziert, vollständig eingecremt und auch wieder angekleidet. Dieses Mal zog ich Silvana ein komplettes Unterwäscheset an. Dazu ein sauberes Kleid aus ihrem Schrank. Als ich sie auf der Bahre zurück in die Kühlzelle rollte, erwartete ich jeden Moment, dass sie aufsprang und mich umarmte. Aber nichts geschah. Müde legte ich den Türgriff um und schleppte mich zurück zu meinem Stuhl. Nun war es vollbracht. Silvana würde bei mir bleiben. Die eine oder andere Nachbesserung vielleicht, aber ansonsten war sie wieder die Alte. Meine Augen brannten und mir war klar, es würde Tage dauern, bis sich dieser Zustand besserte. Formaldehyd war ein sehr gesundheitsschädlicher Stoff. Beim Einatmen hochgiftig und es besaß reizende Eigenschaften. Aber es lieferte – wie ich aus amerikanischen Studien wusste – die besten und vor allem die dauerhaftesten Ergebnisse. Und die amerikanischen Bestatter waren große Experten im Einbalsamieren – und sie mussten es ja wissen.

Trotz der aufkommenden Müdigkeit reinigte ich noch den Tisch, die Ablaufrinne und den gefliesten Boden. Die Gerätschaften warf ich in einen großen Topf heißen Wassers – ich würde sie morgen säubern. Nur das Blut machte mir noch Kummer. Ich konnte es schlecht in den Ausguss schütten. Es war siebenunddreißig Jahre durch Silvanas Adern geflossen. Todmüde fiel ich in das gemeinsame Ehebett.

*

Es roch extrem muffig hier unten. Trotz des Bautrockners, der tagelang im alten Luftschutzbunker gelaufen war, roch es noch immer nach der Feuchtigkeit der vergangenen Jahrzehnte. Kein Wunder, so richtig genutzt worden war dieses unterirdische Betonmonster noch nie. Ab sofort würde der Bunker wieder zu neuen Ehren kommen, lachte ich und schob den Rollstuhl mit Silvana vorsichtig rückwärts die steile Treppe hinunter.

„Weißt du, Silvana, dass ich bis zum siebten Lebensjahre nichts von diesem Bunker hier unten wusste?“, stöhnte ich und hielt, nachdem ich unten angekommen war, an, um nach Luft zu schnappen.

„Ja, tatsächlich. Als Opa diesen Gebäudekomplex, Haus und Unternehmen, in den Sechzigerjahren bauen ließ, steckten ihm wohl noch immer die Kriegsjahre in den Knochen. Und der Kalte Krieg war wohl gerade voll im Gange.“

Ich lehnte mich an die kühle Betonwand.