3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bianca

- Sprache: Spanisch

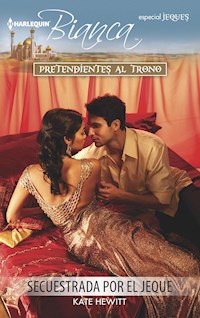

En el desierto, ambos sucumbieron a la fuerza de su pasión… El destierro y la vergüenza habían convertido al jeque Khalil al Bakir en un hombre resuelto a reclamar la corona de Kadar a su rival. Su campaña comenzó secuestrando a la futura esposa de su enemigo. Puesto que ella era un medio para conseguir sus fines, ¿por qué se enojaba al imaginársela en otra cama que no fuera la suya? Elena Karras, reina de Talía, iba preparada para una boda de conveniencia. En su lugar, la llevaron al desierto, donde la reina virgen pronto descubrió que sentía un deseo inesperado por su secuestrador, tremendamente sexy, que la hacía anhelar más.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2014 Kate Hewitt

© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Secuestrada por el jeque, n.º 2595 - diciembre 2017

Título original: Captured by the Sheikh

Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-9170-714-1

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Si te ha gustado este libro…

Capítulo 1

ALGO va mal…

Elena Karras, reina de Talía, apenas había oído la voz del auxiliar de vuelo detrás de ella cuando un hombre vestido con un traje oscuro, de rasgos duros y expresión inescrutable, salió a su encuentro al pie de la escalerilla del jet real que la había conducido a aquel inhóspito desierto.

–Reina Elena, bienvenida a Kadar.

–Gracias.

El hombre hizo una inclinación de cabeza y le señaló uno de los tres todoterrenos blindados que esperaban en la pista.

–Por favor, acompáñenos a nuestro destino –dijo con cortesía.

Elena no esperaba un recibimiento a bombo y platillo a su llegada para casarse con el jeque Aziz al Bakir, pero pensaba que habría habido algo más que unos cuantos guardaespaldas y vehículos con los cristales tintados.

Entonces recordó que el jeque quería que su llegada fuera discreta, debido a la inestabilidad política de Kadar. Según Aziz, desde su llegada al trono, un mes antes, se habían producido algunas revueltas. La última vez que se habían visto, el jeque le había asegurado que todo estaba bajo control, pero Elena supuso que tomar medidas de seguridad era una precaución necesaria.

Ella, al igual que el jeque, necesitaba que su matrimonio tuviera éxito. Apenas lo conocía, ya que solo se habían visto unas cuantas veces, pero ella necesitaba un esposo, y él, una esposa.

Con desesperación.

–Por aquí, Majestad.

El hombre había recorrido a su lado la pista hasta el vehículo. Le abrió la puerta y Elena levantó la cabeza parar mirar las innumerables estrellas que brillaban en el cielo.

–Reina Elena…

Ella se puso tensa al oír aquella voz asustada. Reconoció al auxiliar de vuelo del avión y registró demasiado tarde sus palabras anteriores: «Algo va mal».

Iba a volverse cuando una mano le presionó la espalda impidiéndoselo.

–Suba al coche, Majestad.

Sintió un sudor frío en los omóplatos. El hombre había hablado en voz baja y resuelta, desprovista de la cortesía inicial. Y ella supo con total certeza que no deseaba montarse en aquel coche.

–Un momento –murmuró, y se agachó para ajustarse el zapato y ganar unos segundos. Tenía que pensar, a pesar de que estaba aterrorizada. Algo iba mal. La gente de Aziz no había ido a esperarla, como habían acordado. Lo había hecho aquel desconocido, quienquiera que fuese. Tenía que huir de él, elaborar un plan de fuga en unos segundos.

De nuevo, volvía a sucederle lo peor. Lo sabía todo sobre situaciones peligrosas. Sabía lo que era mirar cara a cara a la muerte y sobrevivir.

Y sabía que, si subía al coche, la posibilidad de escapar sería remota.

Si se quitaba los zapatos podría volver corriendo al avión. El auxiliar de vuelo era, evidentemente, leal a Aziz. Si conseguían cerrar la puerta antes de que aquel hombre la alcanzara…

–Majestad –dijo el hombre, impaciente, presionándole la espalda con insistencia.

Elena respiró hondo, se quitó los zapatos y echó a correr. Oyó un sonido a sus espaldas antes de que una mano la agarrara firmemente por la cintura y la levantara del suelo.

Elena luchó y pataleó. Detrás de ella, el cuerpo de aquel hombre parecía un muro de piedra. Se inclinó hacia delante dispuesta a morderlo.

Con el talón le dio una patada en la rodilla y repitió el movimiento. Después rodeó la pierna del hombre con la suya y volvió a darle una patada. Ambos cayeron al suelo.

Ella se incorporó como pudo en la arena, pero el hombre se lanzó sobre ella y la atrapó bajo su cuerpo.

–Admiro su valor, Majestad –le murmuró con voz ronca al oído–. Y su tenacidad. Pero creo que están fuera de lugar.

El hombre le dio la vuelta, de modo que quedó tumbada de espaldas. Ella lo miró jadeante y con el corazón desbocado. Estaba sobre ella como una pantera. Sus ojos eran de color ámbar, como los de un felino. Sintió su calor y su fuerza. Aquel hombre irradiaba poder, autoridad y peligro.

–No hubiera conseguido llegar al avión de ninguna forma. Y, aunque lo hubiera hecho, los hombres que hay en él me son leales.

–Mis guardaespaldas…

–Sobornados.

–El auxiliar de vuelo…

–Impotente.

–¿Quién es usted? –preguntó ella tratando de disimular el miedo que sentía.

–Soy el futuro gobernante de Kadar –respondió él con una sonrisa salvaje.

Con agilidad, rodó sobre sí mismo para separarse de ella y la levantó con una mano que se cerró en torno a su muñeca como una esposa. Volvió con ella al coche, donde esperaban otros dos hombres de traje oscuro y rostro inexpresivo. Uno de ellos abrió la puerta trasera. Con burlona cortesía, su captor hizo una reverencia a Elena.

–Suba, Majestad.

Elena contempló la oscuridad del interior del todoterreno. No podía montarse en el coche. En cuanto lo hiciera sería la prisionera de aquel hombre.

Sin embargo, ya lo era, reconoció. Si fingía obedecerlo y estar asustada, tal vez se le presentara otra oportunidad de escapar. Tampoco tendría que fingir mucho: el terror comenzaba a invadirla.

–Dígame quién es usted de verdad.

–Ya se lo he dicho, Majestad. Me está haciendo perder la paciencia. Suba al coche –dijo él con cortesía, pero Elena percibió la amenaza y el peligro bajo sus palabras.

Tragó saliva y se montó en el coche.

El hombre se sentó a su lado y las puertas se cerraron. Él le puso los zapatos en el regazo.

–Los necesitará –no había acento alguno en su voz, pero era claramente árabe, de Kadar. Tenía la piel del color del bronce oscuro y el cabello negro como el azabache.

Elena volvió a tragar saliva y se puso los zapatos. Estaba despeinada, se había arañado una rodilla y la falda del vestido azul marino se le había rasgado.

Se colocó el cabello detrás de las orejas y se quitó los restos de arena del rostro. Miró por la ventanilla buscando pistas de hacia dónde se dirigían, pero no se veía prácticamente nada por el cristal tintado. Kadar era un pequeño país situado en la Península Arábiga, con una magnífica costa y un desierto lleno de rocas.

Miró a su captor de reojo. Parecía relajado y seguro, pero alerta. ¿Quién era? ¿Por qué la había secuestrado?

¿Y cómo iba a liberarse?

«Piensa», se dijo. El pensamiento racional era el antídoto del pánico. Aquel hombre debía de ser uno de los rebeldes a los que se había referido Aziz. El hombre le había dicho que era el futuro gobernante de Kadar, lo que implicaba que deseaba el trono de Aziz. Debía de haberla secuestrado para impedir la boda, porque debía de conocer la condición que había en el testamento del padre de Aziz.

Ella se había enterado unas semanas antes, cuando había visto a Aziz por última vez, en un acto diplomático. El padre de Aziz, el jeque Hashem, acababa de morir y su hijo había hecho un comentario sardónico sobre su necesidad de encontrar esposa. Elena no supo si tomárselo en serio o no.

Andreas Markos, el presidente del Consejo de Talía, estaba empeñado en casarse con ella alegando que una mujer joven y sin experiencia no estaba capacitada para gobernar. Había amenazado con organizar una votación para abolir la monarquía cuando se volviera a reunir el Consejo. Pero si ella estuviera casada para entonces… Si tuviera un rey consorte, Markos no podría alegar su incapacidad para gobernar.

Y a la gente le encantaban las bodas, deseaba una boda real. Elena era popular entre los habitantes de Talía; por eso, Markos aún no se había atrevido a destronarla. Llevaba cuatro años reinando. Una boda real aumentaría su popularidad y fortalecería su posición.

Era una solución a la desesperada, pero así era como se sentía Elena. Quería a su país y a su pueblo, y deseaba seguir siendo la reina por el bien de la gente y en honor a su padre, que había dado la vida para que ella pudiera reinar.

A la mañana siguiente, Elena había enviado una carta a Aziz para concertar una cita. Ambos habían expuesto sus respectivas posturas. Elena necesitaba un esposo para contentar al Consejo; Aziz necesitaba casarse en las seis semanas siguientes al fallecimiento de su padre, o se quedaría sin título. Acordaron casarse. Sería una unión de conveniencia, sin amor, que les proporcionara el cónyuge que cada uno necesitaba e hijos que fueran sus herederos, uno para Kadar y otro para Talía.

Era un enfoque mercenario del matrimonio y la paternidad y, si ella hubiera sido una mujer normal, o incluso una reina normal, hubiera deseado algo distinto. Pero su reino pendía de un hilo, por lo que casarse con Aziz al Bakir le había parecido la única solución.

Por tanto, tenía que casarse. Y para eso, debía huir.

–¿Cómo se llama? –preguntó al hombre.

Él ni siquiera la miró.

–Me llamo Khalil.

–¿Por qué me ha secuestrado?

–Estamos llegando a nuestro destino, Majestad. Allí obtendrá respuesta a sus preguntas.

Esperaría. Estaría tranquila y buscaría la oportunidad de escapar. Pero el terror le constreñía la garganta. Había experimentado un miedo similar anteriormente, como si el mundo se fuera apartando de ella a cámara lenta mientras esperaba petrificada, sin creerse que aquello estuviera sucediendo en realidad.

Saldría de aquello de un modo u otro. No consentiría que un rebelde arruinara su boda ni acabara con su reinado.

Khalil al Bakir lanzó una mirada a la mujer que estaba a su lado. Se hallaba sentada erguida, con la barbilla levantada orgullosamente y las pupilas dilatadas por el miedo.

A su pesar, comenzó a sentir admiración por ella. Su intento de huida había sido ridículo, pero valiente, y experimentó una inesperada simpatía hacia ella. Sabía lo que era sentirse atrapado y mostrarse desafiante a la vez. ¿No había intentado él, cuando era un niño, huir continuamente de su captor, Abdul Hafiz, a pesar de saber que sería en vano? En el desierto, no había ningún sitio donde esconderse. Las cicatrices de su espalda testimoniaban sus numerosos intentos fallidos.

La reina Elena no tendría cicatrices similares. No podrían acusarlo de maltratar a su invitada. Solo pretendía retenerla cuatro días, hasta que hubieran transcurrido las seis semanas y Aziz se viera obligado a dejar de reclamar el trono y convocar un referendo nacional para decidir quién sería el próximo jeque.

Khalil tenía la intención de serlo.

Hasta el momento en que no se hubiera sentado en el trono que le correspondía por derecho propio, no estaría tranquilo. Pero no lo había estado desde los siete años, cuando su padre lo había sacado a rastras de la clase que le daba su tutor, lo había arrojado a las escaleras de entrada al palacio y le había espetado:

«No eres mi hijo».

Fue la última vez que lo vio y que vio a su madre y su hogar.

Khalil cerró los ojos ante unos recuerdos que aún le hacían cerrar los puños y sentir que la bilis le subía a la garganta. No quería pensar en aquellos días ni recordar la expresión de repugnancia, de odio incluso, del rostro de su padre, al que adoraba, ni los gritos angustiados de su madre mientras se la llevaban. Murió unos meses después de gripe porque no le habían proporcionado la debida atención médica. No quería pensar en el terror que sintió cuando lo metieron en la parte trasera de un camión para conducirlo a un puesto de avanzada en el desierto, ni la mirada de cruel satisfacción de Abdul Hafiz cuando lo habían lanzado a sus pies como una bolsa de basura.

No, no quería pensar en nada de aquello. Pensaría en el prometedor futuro cuando él, el hijo al que su padre había rechazado por el bastardo de su amante, se sentara en el trono del reino que había nacido para gobernar.

Veinte minutos después, el coche se detuvo en el campamento que Khalil llevaba seis meses considerando su casa. Abrió la puerta y se volvió hacia Elena, que lo fulminó con la mirada.

–¿Dónde me ha traído?

–¿Por qué no baja y lo comprueba? –sin esperar a que le respondiera, la agarró de la muñeca. Ella ahogó un grito mientras la sacaba del coche. Al tropezar con una piedra, él la sostuvo y notó que sus senos le rozaban el pecho. Llevaba mucho tiempo sin sentir las caricias de una mujer, y su cuerpo respondió de forma instintiva al sentir la llama del deseo en su interior. El cabello de ella olía a limón.

Pero no tenía tiempo para la lujuria y, desde luego, no con aquella mujer.

Assad, su mano derecha, salió de otro de los coches.

–Majestad.

Elena se volvió automáticamente y Khalil sonrió lleno de satisfacción, porque Assad se había dirigido a él, no a la reina. Aunque Khalil no había solicitado oficialmente el título, quienes le eran leales se dirigían a él como si lo hubiera hecho.

Había vuelto seis meses antes a Kadar, que había tenido que abandonar a los diez años. Sin embargo, la gente tenía memoria.

Las tribus del desierto, vinculadas más a la tradición que las de Siyad, la capital de Kadar, nunca habían aceptado la precipitada decisión del jeque Hashem de abandonar a su esposa, por una amante que no gustaba a nadie, y a su hijo, a quien había declarado ilegítimo en público.

Cuando Khalil volvió lo nombraron jeque de la tribu de su madre y lo consideraron el verdadero jeque de Kadar.

De todos modos, él no se fiaba de nadie. La lealtad era caprichosa. El amor también lo era. Había aprendido bien la dolorosa lección. Solo confiaba en sí mismo.

–La reina Elena y yo queremos un refresco –dijo a Assad en árabe–. ¿Hay una tienda preparada?

–Sí, Majestad.

–Después me pondrás al tanto de los últimos acontecimientos. Voy a encargarme de la reina –se volvió hacia ella–. Si está pensando en escaparse –le dijo en inglés, una lengua que los dos conocían–, no se moleste en hacerlo. El desierto se extiende cientos de kilómetros en todos los sentidos y el primer oasis se halla a más de un día en camello. Aunque consiga salir del campamento, morirá de sed o de la picadura de una serpiente o un escorpión.

Ella lo fulminó con la mirada sin decir nada. Khalil le hizo una seña para que avanzara.

–Vamos a tomar un refresco y contestaré a sus preguntas, como le prometí.

Ella asintió y lo siguió a través del campamento.

Elena se fijó en lo que la rodeaba mientras caminaba detrás de Khalil. Unas tiendas formaban un semicírculo. Había caballos y camellos atados al poste de un cobertizo. El viento transportaba arena que se le metía en la boca y el cabello.

Se llevó las manos a la cara e intentó sacarse la arena de los ojos. Khalil apartó la lona de la entrada de la tienda para que pasara.

Elena respiró hondo. Lo único que podía hacer era observar y elegir bien el momento.

Khalil cruzó al otro extremo de la tienda y le señaló una elegante mesa de madera de teca y unas sillas bajas con cojines bordados. Elena observó que el interior de la tienda era muy lujoso.

–Siéntese, por favor.

–Quiero que conteste a mis preguntas.

Khalil se volvió a mirarla esbozando una leve sonrisa, pero sus ojos eran fríos.

–Su rebeldía es admirable, Majestad, pero solo hasta cierto punto. Siéntese.

Elena obedeció.

–¿Dónde está el jeque Aziz?

–Probablemente en Siyad –contestó él encogiéndose de hombros–. Esperándola.

–Me espera…

–Mañana.

–¿Mañana?

–Ha recibido el mensaje de que se retrasaría. Nadie la busca en estos momentos, Majestad –dijo él en tono burlón. Y, cuando lo hagan, ya será tarde.

Las implicaciones eran obvias. Elena se quedó sin aliento y se agarró al borde de la mesa. Tenía que estar tranquila. Oyó que Khalil maldecía en voz baja.

–No me refiero a lo que cree.

Ella lo miró y volvió a quedarse sin respiración. Todo en él era agilidad y gracia. Era un depredador.

–Entonces, no va a matarme.

–No soy un terrorista ni un sicario.

–Sin embargo, ha secuestrado a una reina.

–Un mal necesario, me temo.

–No creo que el mal sea necesario. Entonces, ¿qué va a hacer conmigo?

Era una pregunta a la que no sabía si quería recibir respuesta, pero la ignorancia era peligrosa. Era mejor conocer el peligro y al enemigo.

–No voy a hacer nada con usted –contestó él con calma–. Salvo retenerla aquí con, espero, ciertas comodidades.

Uno de los guardias entró con una bandeja de comida. Elena observó un plato con dátiles e higos, pan y cuencos con salsas. No tenía apetito y, aunque lo tuviera, no iba a comer con su enemigo.

–Gracias, Assad –dijo Khalil al hombre, que hizo una inclinación con la cabeza antes de retirarse.

Se agachó frente a la mesa, en la que Assad había dejado la bandeja. Miró a Elena con sus ojos de color ámbar. Eran de un color extraordinario. Con el cabello oscuro, aquellos ojos y su depredadora elegancia, parecía un leopardo, o una pantera; un animal hermoso y aterrador.

–Debe de tener hambre, Majestad.

–Pues no.

–Sed, al menos. Es peligroso no beber en el desierto.

–Lo que es peligroso –contraatacó ella– es beber en presencia de tus enemigos.

Él sonrió levemente y asintió.

–Muy bien, beberé yo primero.

Ella lo observó mientras servía en dos vasos altos una especie de zumo de fruta de una jarra de barro. Tomó uno y bebió de él. Ella observó su garganta mientras tragaba.

–¿Satisfecha? –murmuró al dejar el vaso en la mesa.

A Elena le dolía la garganta de sed y le picaba por la arena. Tenía que hidratarse para organizar el plan de fuga, por lo que asintió y le tendió la mano. Él le dio el vaso y ella dio un sorbo de zumo, que era ácido y dulce a la vez y estaba deliciosamente frío.

–Es guayaba –dijo él–. ¿La había probado antes?

–No –contestó ella dejando el vaso–. Entonces, su intención es retenerme en el desierto. ¿Cuánto tiempo?

–Algo menos de una semana. Cuatro días para ser exactos.

Elena sintió que se le contraía el estómago. Cuatro días después se acabarían las seis semanas que Aziz tenía para casarse y perdería su derecho al título. Khalil debía de saberlo y esperaba la oportunidad de hacerse con el poder.

–¿Y después? –preguntó ella–. ¿Qué hará conmigo?

Khalil se sentó y juntó las puntas de los dedos.

–Soltarla, como es natural.

–¿Así, sin más? –preguntó ella con incredulidad–. Pueden juzgarlo.

–No creo.

–No se puede ir por ahí secuestrando a jefes de Estado.

–Pues lo he hecho –él dio un sorbo de zumo y la examinó con detenimiento–. Me intriga, reina Elena. Reconozco que me preguntaba qué clase de mujer habría elegido Aziz como esposa.

–¿Y está satisfecho? –«eres estúpida», se dijo. ¿Dónde estaban la calma y el control?

–Ni de lejos –contestó él sonriendo débilmente.

La miró a los ojos y ella percibió un repentino brillo de deseo. Para su sorpresa, sintió terror y algo más que no era miedo, sino… anticipación. Pero ¿de qué? No deseaba nada de aquel hombre, salvo la libertad.

–Y no estaré satisfecho hasta que Aziz deje el trono de Kadar y yo lo sustituya.

–Así que usted es uno de los insurgentes de los que me habló Aziz.

–Eso parece.

–¿Por qué habría de ocupar el trono?

–¿Y Aziz?

–Porque es el heredero.

–¿Conoce la historia de Kadar, Majestad?

–He leído algo al respecto –contestó ella, aunque la verdad era que sus conocimientos sobre el tema eran muy elementales. Solo había tenido tiempo de hacer un curso introductorio sobre el país de su futuro esposo.

–¿Sabía que, durante muchos años, fue una nación próspera, pacífica e independiente?

–Sí, lo sabía –respondió ella. Su país era igual: Talía, una islita del Egeo entre Grecia y Turquía, que llevaba casi mil años disfrutando de la paz y la independencia.

Y no sería ella quien lo cambiaría.

–Entonces, puede que también sepa que el jeque Hashem ha amenazado la estabilidad de Kadar con las condiciones inéditas de su testamento –añadió él con una sonrisa.

Elena se fijó en su boca, en sus carnosos y lujuriosos labios. Se obligó a levantar la vista para mirarlo a los ojos.

–Sí, conozco la condición del viejo jeque. Por eso estoy aquí, para casarme con Aziz.

–No es un matrimonio por amor, ¿verdad? –preguntó él en tono sardónico.

–Creo que no es asunto suyo.

–Me parece que sí, si tenemos en cuenta que la tengo a mi merced.

Ella se limitó a fruncir los labios. El pueblo de Kadar creía que el matrimonio era por amor, pero la gente quería lo que deseaba creer. Ella estaba dispuesta a seguirle el juego, pero no iba a confesárselo a Khalil.

–Ya veo que se acoge a la quinta enmienda. Verá, me crie en Estados Unidos. No soy el bárbaro que usted cree.

–Pues demuéstreme que estoy equivocada.

–¿No lo he hecho ya? Está aquí, cómodamente sentada y tomando un refresco. Lamento, no obstante, que se haya hecho daño –dijo él señalándole la rodilla–. Voy a curársela.

–No lo necesito.

–Esos rasguños pueden infectarse fácilmente en el desierto. Si les entra un grano de arena, en nada de tiempo se declara una infección. No sea estúpida, Majestad. Entiendo su necesidad de luchar, pero está malgastando su energía en discutir conmigo sobre asuntos sin importancia.

Ella tragó saliva. Sabía que tenía razón y no le hacía ninguna gracia. Era infantil rechazar los cuidados médicos. Asintió. Él se levantó y fue a la puerta de la tienda, donde habló con uno de los guardias que estaban fuera. Minutos después volvió con un paño doblado sobre el brazo, una palangana con agua y un tubo de pomada. Asombrada, vio que se ponía en cuclillas delante de ella.

–Puedo hacerlo sola.

–Pero, entonces, me negaría el placer de hacerlo yo –contestó él con los ojos brillantes.

Ella se puso rígida cuando le subió el dobladillo de la falda por encima de la rodilla. Sus dedos apenas la rozaron, pero fue como si la hubieran electrocutado. Khalil mojó el paño y le limpió con suavidad el rasguño.

–Además, podría dejarse algún grano de arena, y no quiero que me acusen de maltratarla.

Elena no contestó. No podía hablar. Apenas respiraba. Todo su ser estaba centrado en los dedos de aquel hombre que se le deslizaban por la rodilla con una precisión que no era ni mucho menos sensual. Sin embargo…

Le miró el corto cabello negro y se preguntó si sería suave al tacto. Pero ¿qué demonios hacía pensando en su cabello y reaccionando ante su contacto? Ese hombre era su enemigo. No podía sentir nada por él, ni siquiera algo tan primitivo como el deseo físico.