8,99 €

Mehr erfahren.

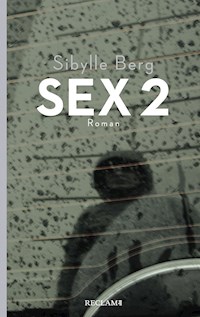

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Reclam Taschenbuch

- Sprache: Deutsch

Sibylle Bergs zweiter Roman »Sex 2« ist ein provozierender, beklemmend-faszinierender Clip. Vierundzwanzig Stunden in einer Großstadt, vierundzwanzig Stunden Schwarz in Schwarz: Männer und Frauen, Kinder und Alte, Talkmaster, Müllmänner und Ingenieure, alle auf der Jagd nach dem Glück. Oder wenigstens nach dem kleinen Kick. Alle ohne Chance, denn kaum einer wird davonkommen. Und diejenigen, die davonkommen, wird es auch noch erwischen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Sibylle Berg

Sex 2

Roman

Reclam

RECLAM TASCHENBUCH Nr. 20568

1998, 2020 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Covergestaltung: Anja Grimm Gestaltung

Coverabbildung: Photocase / The Woman behind the Mirror

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2020

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN 978-3-15-961666-7

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020568-6

www.reclam.de

Inhalt

Widmung

Mit den besten Empfehlungen an meine Intimpartner, die ich auch liebe: Mutter, Eva Moeller, Vinci Kohlbecher, René Ammann, Sissi Zoebeli, Andrea Ketterer, Peter Lau, Ingrid Sattes (Dr.), Wiglaf Droste (Dr.), Igor Bauersima, Rainer Moritz (Dr.), Andreas Möller (Hofrat), das ZEIT-Magazin, die Schweiz, das Geld (Prof. Dr.).

Der Tag davor

(Ich, 33. Normal schlechte Kindheit, normal aussehend, normal alleine, normal übersättigt. Ein ganz normales Arschloch)

Der Tag ist gleich vorbei, und das ist gut denn Tage machen Sorgen in ihrer häßlichen Helligkeit, nur die Nacht gibt etwas Ruhe. Mir geht es seit geraumer Zeit schlechter, weil die Dinge, die mich von mir und davon abgelenkt haben, daß ich in einer großen Stadt wohne, nicht mehr taugen, seit geraumer Zeit. Kann ich mir nicht mehr einreden, die Stadt sei etwas anderes als ein Reagenzglas voll übelriechender Stoffe, die vor sich hingären, faulen und kleine Explosionen erzeugen, nach denen ein Haufen Mist wird, den niemand bestellt hat. Niemand braucht die Stadt, sie taugt nur zum Krankmachen, Aidsmachen, Junkmachen, zum Neiden, zum Töten taugt die Stadt, denn was soll wachsen inmitten von Dreck. Was soll das werden, Millionen Menschen, dicht, sich riechend, sich schauend. Ein unnormaler Zustand kann nur Unmoral hervorbringen. Doch was Moral ist, weiß niemand und keine Ahnung, warum wir bleiben, sagen Menschen in einer großen Stadt. Wahrscheinlich wegen der Kultur, sagen sie. Kultur in der Stadt? Ist klar. Ist Kino. Cineasten sitzen da, halten die Köpfe schief, sehen Bilder von anderen Leben, reden über gut fotografierte Bilder künstlicher Leben, danach, beim trockenen Roten. Haben Brillen auf und schwarze Sachen an, immer noch. Kultur ist etwas, das andere machen, ist etwas, das die Menschen in der Stadt von ihrer Unfähigkeit ablenkt, ihr Leben mit sich zu füllen. Ist Ablenkung vom Dreck. Ist, um sie in der Stadt zu halten, zu vernichten, in der Stadt, die Menschen. In einer großen Stadt kann man ins Theater gehen. Warum da einer hingeht, ist unklar. Theater taugt nicht für eine Welt, die sich gerade selber aus der Umlaufbahn schießt. Die Regisseure wissen das, wissen um ihre Kunst, die keiner mehr braucht und unter drei Stunden Erziehung zur Langsamkeit läuft darum nichts mehr. Ohne Pause. Alte Wörter, verkleidete Menschen, schlechte Betonung. Wegzappen unmöglich und wer hat Zeit, drei Stunden seines Leben zu verschenken, da man in dieser Zeit hervorragend Fernsehen sehen könnte. Und dabei rauchen. Ich war mal im Theater, hockte auf einem unbequemen Stühlchen, sah verkleideten Leuten zu und habe dann geraucht, ungefähr nach einer Stunde. Auf der Bühne sprang gerade eine hysterische Frau rum, und wenn ich hysterische Frauen sehe, muß ich sofort rauchen. Von links und rechts zischelten alte Herren. Schimpften nicht, zischelten, mit unterdrücktem Haß, auf jemanden, der die Kunst nicht respektiert, auf jemanden, der tut, was sie nie täten, wie Leute wütend werden, wenn einer bei Rot die Straße überquert, weil sie sich schließlich an die Ordnung halten, hüsteln wütend, wie sie hüsteln, bevor sie abends die Lesebrille und ihr Buch von Durs Grünbein (who the fuck is …) weglegen. Ich ging dann aus dem Theater in einen Park. Denn in einer großen Stadt kann man Bücher lesen in Parks oder auch Pärken. Die sind voller verstörter Kinder und Hunde. Was was ist, ist unklar, sie haben alle einen laufen, fressen Sand, und die Bücher, die man noch lesen kann, sind alle schon vor geraumer Zeit geschrieben und alt, wie Theater. Die Bücher der Zeit handeln von Techno oder davon, wie Leute herumlaufen. Hin und her (ich laufe so rum, schreiben vornehmlich junge Männer) und nichts wissen und vor allem nichts wollen. Dann gibt es noch Literatur. Literatur ist Literatur, weil man das nicht lesen kann, und über die Technoszene muß ich wirklich nichts erfahren. Es reicht mir, die häßlichen jungen Menschen anschauen zu müssen, mit ihren bleichen Gesichtern, mit ihren schlechtsitzenden Trikotagen, mit uniformen Durchlöcherungen, mit miesen Frisuren und ihrem »Ich will Fun und Action«-Scheiß. In der großen Stadt kannst du eigentlich nichts machen, als durch den Dreck zu waten, die Hoffnungslosen anzusehen und dir einzureden, daß alles nur eine Frage der Zeit ist und du demnächst aufs Land ziehst. Deine Füße in mehreren Bächen badest, Yoga machst, gesunden Sex mit ökologischen Bauern hast und so weiter. Bis es soweit ist, lebe ich in der Stadt als einer von allen. An dem Ort, der den Ausschuß eines Landes versammelt, unter Verschluß, daß er sich nicht auswärts vermehrt. Ungünstig, daß Leute sich trotz der schlechten Luft auch in der Stadt fortpflanzen, aus langer Weile oder weil sie keine Bücher über Techno lesen wollen, und daß es immer mehr werden, die Städte wuchern durch Wohnraumschaffung für die debilen Kinder, um sich greifen, nach Land schnappen und bald die ganze Welt nur noch aus einer großen Stadt bestehen wird. Wenn sie sich nicht gerade vermehren, leben die Menschen in einer großen Stadt alleine. Das ist Gesetz. Die Stadt zwingt die Menschen, depressiv und einsam zu sein. Wär blöd, wenn sie es nicht täten, ist ein gutes Gefühl, zu sehen, worum es wirklich geht. Sich anöden. Einsam, kontaktunfähig und verstört – hey man, das ist Großstadt und so wird sie gemacht. Ich bin ein Nachfahre der Inzestgeneration, die, wenn sie noch einen Hauch Verstand hat, etwas Unnützes tut. Ich schreibe Geschichten. Das ist unnütz. Weil es für keinen wichtig ist. Für mich auch nicht. Weil ich morgens beim Bäcker stehen darf und die Menschen ansehen, die mit Falten um den Mund, mit Angst, mit schlechter Haut, miserablem Atem in U-Bahnschächte taumeln, weil ich ihnen hin und wieder ein Bein stelle, sie stürzen und ihr Tag definitiv versaut ist. Und ich kann wieder nach Hause, während die Menschen mit Schorf am Bein in Großraumbüros müssen, kann nach Hause, und dort weiß ich in aller Regel auch nicht weiter. Ich verdiene viel Geld, damit kann ich Kultur genießen. Kultur in einer Großstadt ist Drogen und Fressen. An Wochenenden Freunde in Paris oder London besuchen und da Drogen nehmen und fressen. Es sieht überall gleich aus, schmeckt gleich und klingt nur anders.

Die Leute sind krank, in Städten, krank, und es ist scheißegal, wohin man zu fliehen versucht. Ich habe alles gesehen. Alles gehabt. Was noch kommen sollte, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich keine Lust zum Arbeiten habe, liege ich auf meinem Bett und warte, daß die Zeit rumgeht. Mit Fernsehen geht sie schneller rum. Fernsehen ist die Kultur der Großstadt. Es ist absoluter Mist, der nicht tut, als wäre er etwas anderes. Ich bin nicht krank, nicht mehr oder weniger. Einfach jemand, der zu viel Geld verdient, sich zu sehr langweilt, zu viele Bekannte hat und zu viel alleine ist, der zu schlau ist, Fragen zu stellen, auf die es keine Antworten gibt. Ich wohne in einer Stadt, die zu groß ist, als daß man sie durchlaufen kann, da verliert man schnell die Orientierung. Verliert sich in sich und wer will da schon hin. Sonst geht es mir gut. Ich wohne in einer Scheißstadt und kann alles auf sie schieben. Mich davon ablenken, daß ich genauso bin wie sie. Verdorben, kaputt, krank, mit einer Fassade, die noch nicht einmal geschminkt tut. Der Tag vergeht mit meinem Fuß, den ich einem Sachbearbeiter gestellt habe, einigen Telephonaten, die besser nie geführt worden wären, dem Rauchen von 67 Zigaretten, Fernsehen und Zu-Bett-Gehen, gegen 22 Uhr.

Die Nacht davor,

22.30 Uhr

Ich

Ich liege in meinem Bett, es ist groß und golden und das einzige wirkliche Möbelstück, das ich besitze. Ich scheue die Anschaffung von Mobiliar, weil es zu einer anderen Generation gehört, sich Möbel, vielleicht gar auf Ratenzahlung, zuzulegen, riecht zu sehr nach: Das ist jetzt dein Leben. Ich möchte lieber offen für Überraschungen sein, die nicht eintreten werden. Morgen nach Amerika zu ziehen wäre kein Problem, aber was soll ich bitte in Amerika. Dort läge ich genauso in meinem goldenen Bett wie hier. Wenn ich nicht arbeite, langweile ich mich, und ich glaube, so geht es den meisten, sie trauen sich nur nicht hinzusehen, hängen lieber mit anderen Langweilern zusammen und nutzen ihre Zeit aktiv. Ich liege in meinem Bett, bin nervös und weiß nicht warum. Es gibt keinen Grund, es läuft alles gut. Ich sehe gut aus, die Menschen schauen mir hinterher, was braucht man mehr. Ich habe keine Probleme, Geschlechtspartner zu finden, lieben kann ich wie die meisten nicht. Vielleicht konnte es noch nie jemand. Liebe, das fehlgedeutetste Wort der Geschichte, meint nichts anderes als hormonelle Verwirrung. Ich habe ein paar Freunde und mir angewöhnt zu sagen: Ich habe nicht viele Freunde, weil es so eine Tiefe hat, das zu behaupten. Ich habe nicht viele Freunde, weil ich zu faul bin und oft lieber auf meinem Bett liege, als mit Freunden etwas zu machen. Mit Freunden was machen heißt doch meistens, an irgendwelchen Tischen zu hocken und über Dinge zu reden, die sich nicht ändern lassen. Ich war schon in den meisten Orten auf der Welt, und es macht mich nicht mehr nervös, irgendwohin zu fliegen, weil ich weiß, daß man mit Kreditkarten überall gut behandelt wird, in ordentlichen Hotels wohnt und sauberes Essen zu sich nimmt. Ich bin nicht neugierig auf irgend etwas, weil ich glaube, daß ich weiß, daß es sich bei allem, was ich noch nicht kenne, nur um Dinge handeln kann, die sich Menschen ausgedacht haben und deren Möglichkeiten sind begrenzt. Früher konnte ich noch staunen, über Bücher, Filme, Junkies, Transvestiten. Aber irgendwann hat man alles gesehen, erkannt, daß sich hinter groß tönenden Dingen nur Menschen verbergen und kleine Geschichten. Manchmal, so wie in dieser Nacht, in der ich Mühe habe einzuschlafen, kotzt mich alles sehr an, und ich weiß gar nicht, wie ich die nächsten Jahre herumbekommen soll. Wenn ich morgen stürbe, fände ich das nicht besonders schlimm, hätte nicht das Gefühl, irgend etwas zu verpassen. Und jetzt schlafe ich dann endlich ein.

Der Anfang

5.30 Uhr

Ich

Manchmal ist es, daß eines aufschreckt, aus dem Schlaf und nicht weiß warum.

Vom Dunkel, eben noch, kann ich nichts sagen. Über die Vorfälle, vielleicht außerhalb, kann ich nichts sagen. Weiß ich nichts, bin gerade erwacht. Der Zustand ist fremd. Ein Zwischenzustand, verklebter Zustand, Herzrasen, Zittern, Schweißzustand. Scheiße auch. Da hat mich wohl was in die Fresse getreten, unwohl gemacht, im Schlaf, und der ist weg und ich wach, und es ist halb sechs. Rauchen um diese Zeit ist eine pelzige Angelegenheit. Sonst. Fällt mir nichts ein, was ich halb sechs dringend erledigen könnte, nichts, was ich nur irgendwie erledigen könnte. Die Dinge, die ich tags erledige, taugen nicht, werden banal zu unpassenden Zeiten. Fragte ich mich im Hellen, bei allen Verrichtungen, wär das auch morgens um halb sechs wichtig, bliebe wohl nichts. Telephonieren entfällt. Halb sechs sollte der höfliche Mensch nur wichtige Mitteilungen machen: Mein Haus brennt, dein Haus brennt, ich habe ein Bein verloren, mein Bein brennt. Solche Dinge sind um halb sechs akzeptabel, nicht akzeptabel das, was der meiste Mensch im Hellen redet. Drum ist schlafen gut und kaum Fehler möglich. Ich würde sehr gerne weiterschlafen, am besten immer, aber das geht jetzt nicht, denn Gedanken sind da, zu viele davon, drängeln im kleinen Hirn. Gedanken ganz früh sind sehr klar, sauber, befreit von allen Lügen. Was da wohl bleibt … ist die Wahrheit. Es ist nichts. Es ist halb sechs, und es scheint, als ob ich besser hören würde. Nachtgeräusche, Geräusche von Tieren in Bleirohren, von scharrenden Altweiberfüßen, Geräusche nach Schuppenflechten tönend. Seit einem halben Jahr geht es mir bedenklich. Vor einem halben Jahr habe ich eine Droge genommen, die mein Bewußtsein in einer unguten Art erweitert hat, auf Allformat geweitet hat. Ich war das verfluchte All. Ohne Ende und habe die Erde gesehen. Und die Menschen. Und mich. Im All. Ist klar, daß es mir seither nicht gut geht. Vielleicht werden Drogen jetzt den Zerealien beigemischt. Das waren noch gute Zeiten, als Zerealien einfach Cornflakes hießen, was ich meine ist, soweit ich daran glaube, daß seit einiger Zeit dem Grundwasser Östrogene beigemischt werden, damit alle Männer schwul rauskommen, werden wohl allbewußtseinserweiternde Drogen in die Cornflakes gemengt. Das würde einiges erklären. Die Stimmung draußen. Der Menschen, die nicht mehr wissen, worum es geht. Denken um halb sechs ist schlecht. Mir auch. Heyerdahls Papyrusboot in der Toilettenspülung, zieht wer, um Zerealien wegzuspülen. Die Augen auf, sehen ein ungepflegtes Halbhell. Das Auge guckt zur Wand, die schlingert, das verstörte Auge guckt die Wand an, und dann passiert der Scheiß. Im verdammten Halbhell sehe ich klar, sehe in die Wohnung meiner Nachbarin. Ein Schrank, Stützstrümpfe auf einem Stuhl, das Bett, Eiche, mit der Nachbarin darin. Ich mach die Augen zu und wieder auf, ich hebe das Zittern an, das Licht an. Da liege ich im Bett an einem ganz normalen mistigen Morgen um halb sechs und gucke durch die Wand. Sitze in meinem Bett, gucke die Nachbarin an, durch die Wand, die Alte in ihrem Bett liegend. Sie hat sich ein Kopfkissen zwischen die überweichen Schenkel geschoben, aus ihrem Mund läuft etwas. Ich sehe sie, sehe, was sie träumt, was sie denkt, und das ist wirklich nicht gut. Ich aus dem Bett, trete in mein Nachtgeschirr, nasser Fuß macht nicht munter, macht die Wand nicht zu, stolpere gegen einen Stuhl, schaue von der Wand weg, aus dem Fenster raus. __________________________________________________ Alle verdammten Wände reißen auf, als würde einer einen Vorhang öffnen. Und ich sehe sie. Die Wohnungen, die Wohnungen dahinter, dahinter. Die Menschen.

Augen zu, wieder auf, hinlegen, laufen, auf Toilette gehen, ein Übergeben versuchen, schlagen, Kopf gegen Wand, Augenreiben, Genitalien reiben, schütteln, mit Öl gurgeln. Bleibt. Durchsichtig, alles. Was ein mieser Anfang, für einen neuen Tag. Ich sitze im Bett, morgens, es wird nicht heller, nicht besser, schaue durch die Wand auf die Nachbarin.

5.31 Uhr

(Johanna, 50. Alleinlebend, Sparrücklagen, katholisch, strenge Erziehung, keine Freunde, keine Hobbys. Abonniert die christliche Frau oder das christliche Tier oder was. Onaniert nie)

Die Schwester steht auf, als hätte jemand einen Eimer Zerealien über sie geleert. Steht sie auf, ohne etwas Sanftes zwischen sich und dem Schlaf und dem Stehen. Geht in ihr Badezimmer.

Überprüft den Sitz ihres Gesichtes im Spiegel. Das verläuft an den Rändern, der Mund findet nur unwesentlich statt, und die Augen versinken in den Wangen, die bis an den Rand reichen. Die Schwester ist fast fünfzig und weiß, was gut und böse ist. In der Mitte gibt es nichts zum Drübernachdenken. Sie ist gut. Das weiß die Schwester. Sie ist ein ordentlicher Mensch. In ihrer Wohnung könnten Leute vom Boden essen, wenn da welche kämen. Die nicht kommen, weil die Schwester keinen hat, zum Einladen in ihre saubere Wohnung. »Wissen Sie, ich bin keiner, der schnell freundlich tut«, sagt die Schwester, wenn sie jemand fragt, was kaum geschieht, »aber wenn ich mal Freundschaften schließe, dann fürs Leben.« Das war noch nicht eingetreten. Einen Fall, wo jemand die Aussage der Schwester hätte überprüfen können, gab es nicht. Die Schwester hat einen großen Busen, den sie, wie ihre ganze Erscheinung, stramm vorwärts drückt. Der Busen, die Schwester, alles sauber, alles Autorität eines rechtschaffenen Menschen. Die Schwester denkt nicht viel. Sie hätte von der Kapazität her durchaus die Möglichkeit, aber es gibt in ihrem Leben kaum Raum zum Denken, denn das Leben kostet viel Zeit. Halb sechs des Morgens steht die Schwester auf. Sie gestattet sich kein Frösteln. Ihr Schlafzimmer ist sehr kalt. Das ist gesund. Die Schwester geht in ihr Badezimmer und reinigt sehr lange die Spuren der Körperlichkeit weg, die ein Schlaf mit sich bringt. Sie bereitet ein leichtes Frühstück zu, das sie an einem Tisch sitzend aufißt. Sie liest nicht dabei, hört nichts dabei, außer den Kaulauten ihres Mundes, den Schlucklauten ihrer Kehle. Das Ticken der Uhr, die die Schwester scharf im Blick behält, damit die Uhr nicht wegläuft. Die Schwester reinigt den Tisch mit einem kleinen Handstaubsauger, spült ihren Teller und zieht sich die Kleider an, die sie am Abend auf einen Bügel gehängt hatte. In Folge kontrolliert die Schwester alle elektronischen Einrichtungen und hebt an, ins Krankenhaus zu gehen. Sie arbeitet seit vielen Jahren auf der Säuglingsstation. Sie liebt Kinder nicht. Sie haßt Kinder nicht. Die Säuglinge sind mangelhafte Produkte, die im Zuständigkeitsbereich der Schwester liegen. Wirklich unangenehm ist der Schwester nur der Anblick von Frauen mit geblähten Bäuchen. Zu deutlich ist der vorangegangene Geschlechtsverkehr erkennbar. Die Schwester hat keinen Geschlechtsverkehr. Sie mag unkontrollierbare Sachen nicht. Sie mag körperliche Sachen nicht. Der Aufwand der Reinigung steht in keinem Verhältnis zu dem Ereignis. In ihrer Jugend wurde die Schwester manchmal von Gefühlen aufgesucht. Die ihr den Schlaf verwehrten. Gegen dergestalt Gefühl half das feste Pressen der Decke. Oder eine gründliche Wäsche des Körpers. Die Schwester zahlt ihre Steuern, sie befürwortet den Wehrdienst, sie hält Ordnung. Die Schwester verläßt das Haus. Geht mit korrekt bemessenem Schritt zum Dienst. Löst die Nachtschwester ab. Ist allein auf der Station. Ein Gefühl, und das ist selten. Gefühle sind schmutzig, unkontrollierbar. Das Gefühl, allein auf der Station zu sein, ist gestattet. Ist gut. Ist Herrschaft. Ist, was Gott gemeint haben muß. Ein Säugling ist erwacht. Er schreit. Die Schwester hebt den Säugling aus seinem Bett. Sie versucht den Säugling zu füttern. Sie versucht den Säugling zu beruhigen. Sie windelt den Säugling. Der Säugling schreit. Die Schwester legt den Säugling zurück in sein Bett. Immer wieder gibt es Säuglinge, die die Ordnung stören. Die Ordnung sollte nie gestört sein. Die Schwester drückt ein für Fälle der Störung bereitliegendes Kissen auf das Gesicht des Säuglings, bis ein ordnungsgemäßes Schweigen eintritt. Die Schwester geht ins Schwesternzimmer. Wäre sie ein anderer Mensch, würde sie sich ein Lächeln gestatten. Ein Lächeln der Zufriedenheit mit einer Welt, die in Ordnung ist.

6.15 Uhr

Ich

Mein Blick hakt sich von der Schwester los, ohne mein Zutun, als wären die Augen eine von fremder Hand geführte Kamera und würden nun auf eine neue Einstellung schwenken. Das ist doch krank. Und Kranke gehören in Krankenhäuser. Nicht auf die Säuglingsstation, wenn möglich. Vielleicht ist was mit der Linse nicht in Ordnung, ein Kurzschluß im Kopf, Wahnvorstellungen, Großstadtirrsinn. Gegen die Großstadt gibt es Tabletten wie Prozac. Ein Mittel, das dem Menschen die Tiefen nimmt und ihm auf die Frage, warum er lebt, antwortet: Hey, weil es echt Spaß macht, weil das Leben eine Party ist und du der Überraschungsgast. Ich war früher manchmal kurz davor, mir Prozac zu besorgen, ungefähr einmal im Monat war ich kurz davor.

Es geht wieder los, die Augen flackern, suchen, und ich muß den Kopf rumreißen, damit sie sich nicht in einen dicken Herrn bohren, mit Spermaflecken auf dem Leibchen. Ich will nicht mehr wissen und woher das Sperma kommt, schon gar nicht. Die Sache ist klar, die Russenmafia hat mir Halluzinogene, Halluzinide oder Spermizide gespritzt. Scheiße. Ich soll nicht soviel fluchen. Wer Schimpfworte verwendet, bekommt keinen Nobelpreis. Kommt auf die Säuglingsstation, mit einem Sack Zerealien an den Beinen. Schimpfworte sind gar nicht modern. Jetzt werde ich mir lecker Kaffee kochen, rauchen, aufwachen. Die Augen. Bohren sich durch die Wand, ich sehe durch die Nachbarwohnung in die nächste Wohnung, ein Paar, schwitzend im Bett, und in ihrem Inneren, nichts Gutes, gar nicht, der Wasserkessel geht zu Boden, ich auch und drehe den Kopf schnell, sehr schnell, damit die Augen nirgends halten können. Alle Wände verschwimmen, lösen sich auf.

Wenn das die Strafe ist, dann weiß ich nicht für was. Wenn das ein Traum ist, dann möchte ich aufwachen.

Die Augen zu bedecken ändert nichts. Ich sehe durch alles. Das hört sich jetzt an, als hätte ich verdammt einen an der Waffel, und wenn ich mich denken höre, denke ich, das will ich nicht wissen, das ist die Geschichte eines Durchgeknallten, und gleich erzählt er mir was von Ufos und kosmischen Strahlen. Ich nehme 10 Aspirin, versuche nicht nachzudenken, jeder Trip endet. Irgendwann. Stehe kurz still, sehe aus dem Fenster auf das Haus gegenüber, sofort durch die Wände, die sich öffnen, transparent werden mit ausgefranstem Rand, die Menschen in ihren Wohnungen, die Häuser, die verdammte Straße, einsichtig. Wenn ich nur eine Sekunde zu lange verweile, bohrt sich der Blick in die Menschen und ihr Leben ist wie ein Fotoalbum, wie ein Film, ein Bild. Ich muß hier raus. Ich will raus, laßt mich raus. Ist ja gut, sagen die Wärter, der Doktor kommt gleich. Ich packe eine Tasche, Unterwäsche, einen Stapel der Geschichten, die ich geschrieben habe (vielleicht muß ich mich irgendwo bewerben, erklären, daß ich nicht wahnsinnig bin – quatsch nicht, du bist einfach eitel). Packe die Tasche, wie vor einer Explosion, was packen Sie vor einer Explosion in ihre Tasche? Einen V1-Motor, der hat mir schon oft das Leben gerettet. Die Treppen, den Blick runter, durch das Treppenmaterial geschaut. Da sind Würmer drin, muß ich der Hausverwaltung mitteilen, auf die Straße. Die Stadt schläft, bis auf einige Proleten, die an ihre Drehbänke gehen, noch. Einer kommt mir entgegen, ein muffiger Mann, der seine Frau prügelt, weil er geprügelt worden ist, der dumm ist, säuft, sein Gehirn großflächig zersetzt, schnell weg den Blick, der Blick streift Häuser. Ich sehe sie in ihren Betten liegen. Am besten zu Boden schauen, die Kanalisation an, die Gedärme an. Randvoll mit Ausscheidungen. Mein Arm weist einige Verletzungen auf, die ich mir zugefügt habe, um zu überprüfen, ob ich noch da bin. Die Augen, die Verräter, am Boden, nur nicht hochschauen, zum Krankenhaus. Der Tag fängt widerwillig an. Keine klare Sache. Keine Sonne, die anhebt draufloszuscheinen, mit Lust. Die Nacht will nicht gehen, deckt das Grauen so gut. Der Tag nicht kommen, die Sonne nicht scheinen, die Bevölkerung nicht aus dem Bett. Alles eine Sucht nach dem ewigen Schlaf. Widerwillig geborene Menschen, die eine Zeit herumbringen müssen, zwischen den großen Ruhen. Ich sehe den Himmel an, bemüht, keine durchsichtige Wand zu streifen, keinen Menschen zu sehen, sehe ich in den Himmel. Die Sonne ist da, verschwommen, müde, erledigt, angewidert. Fast ist mir, als würde sie sich übergeben. Übergibt sich auch, reißt aus der Verankerung, und entfernt sich ins All. Wird immer kleiner. Dunkel, und die Sonne ist nicht mehr da. Da vorne ist das Krankenhaus. Es liegt im gottverdammten Finsteren. Nur im Inneren ist es hell.

6.20 Uhr

(Peter, 27. Vermögensvermehrer. Leben war bislang von großer Belanglosigkeit. Das Fetzigste war der Unfall, den er vor einiger Zeit hatte. Sehr viele Gedärme um ein Lenkrad. Gehörten ihm)

Alle um Peters Bett. Seine Freundin, seine Eltern, sein Bruder. Stehen, schweigen. Betroffen. Vor so viel Unexistenz. Alle nicht katastrophenerprobt. Wie kaum einer. Keine Erfahrung mit Krisen. Macht dummes Schweigen. Die Freundin, in rotgehaltener Dauerwelle, setzt sich auf den Rand des Bettes, beginnt zu reden, peinlich, ihre Worte in der Stille, wie beim Akt reden (stopf mich voll mit deinem großen Baumstamm, du lüsterner Stier), so peinlich. Peters Augen zu, keine Bewegung. Laß sie reden, laß sie stehen, es wird ihnen fad werden, sie werden schnell ihrer Pflicht nachgegangen sein und dann weg. Und dann wieder Ruhe. Peter denkt nicht richtig. Es ist, was übrigbleibt, wenn man die Gedanken auf den Kern reduziert, wie einen guten Satz. Befreit von allem Unnützen. Peter liegt im Koma. Das Wort würde ihm nicht einfallen. Ihm fallen keine Worte mehr ein. Nur Zustände. Der Zustand, in dem Peter sich befindet, ist Friedlichkeit. Von dem Unfall weiß er nichts mehr, von seinem Leben vor dem Unfall weiß er nur noch den Kern. Der Kern ist Anstrengung, Bewegung, unnütz. Als Peter nach dem Unfall zu dem Kern von sich kam, war die Sache klar: nicht bewegen, nicht bemühen. Es wäre möglich, zum alten Zustand zurückzukehren. Es bedürfte der Entscheidung. Die will er nicht. Peter hört nicht, was seine Freundin zu ihm sagt. Er spürt es. Sie will ihn holen, über Stacheldrähte ziehen, den alten Zustand wieder. Peter will da nicht hin. Das Gefühl zu der Freundin, der Frau, die da auf seinem Bett sitzt, ist ein fremdes. Sie soll weg. Alle sollen weg. Die Anwesenheit macht, daß sich Störungen abzeichnen. Daß da was eindringt, wie ein kalter Wind in eine geheizte Stube. Peter spürt, daß eine fremde Person anwesend wird. Spürt, daß sie über seinen Zustand befinden kann, so daß Peter Angst wird. Er spürt, daß sie von seinem Tod sprechen. Der Tod ist ein Zimmer weiter, Peter hatte ab und zu mal in dieses Zimmer geschaut, es hatte ihm angst gemacht, was in dem Todeszimmer passierte. Peter will da nicht rein. Spürt eine große Gefahr. Und er entscheidet sich. In diesem Moment. Zurückzugehen. Fängt den Weg an. In etwas, das hell ist und weh tut. Etwas Klares. Geht zurück, heller, wie tausend Neonröhren vor ungeschützten Augen. Über trostlose Plätze. Die Erinnerungen sind. Klarer werden. Ein unnützes Leben werden. Mit einer Frau. Seiner Freundin. Ohne reden, ohne Nähe, mit einem Beruf. Beruf. Beruf, früh aufstehen, Angst haben. Vor Versagen, vor Beruf verlieren, heimkommen. Die Freundin da. Forderndes Gesicht, kalter Körper, Angst haben, vor der Frau. Angst. Vor Schmerzen, vor Einsichten in Sinnlosigkeiten. Immer heller, unten noch der Schatten des Todeszimmers, kalt, treibt ihn an. Muß er weg davon. Ist furchtbarer als alles in dem Licht. Aber ist nicht mehr weit. Fast geschafft. Eine Hand schon im Raum. Kann schon fassen. Schreien, wollen, geht nicht. Als die Geräte abgeschaltet werden.

6.27 Uhr

(Bert, 46. Oberarzt. Verheiratet. Kein Sex. Sammelt Insekten. Interessiert sich für Kriegsverbrecher. Waschzwang)

Niedergeschlagen am Tisch, der Tisch seines Großvaters, seines Vaters, braun, Heil. Kopf in Hand. Allmächtige Hand. Hat versagt. Ein junges Leben. Bert weint oder so ähnlich. Den Kopf in der Hand. In der es liegt, Leben zu schaffen, zu beenden. Zu kontrollieren. Auf, auf die Hand gewaschen, böse Hand. Wird geschrubbt mit einem Bimsstein, gebimst, die Knochen sollten freiliegen, sind gut zu kontrollieren, Knochen, mit Perlweiß zu reinigen. War Chirurg geworden wegen der Kontrolle, hatte früher schon seine Tiere seziert. Als sie noch lebten, wollte sie definieren, das Leben aus ihnen strömen fühlen, durch seine Hand. Die Hand lebt unabhängig, sie muß sich waschen, beherrscht die Welt. Organe Lebenden entnehmen. Kein Kunststück, kann heute jeder, macht jeder. Falsche Gliedmaßen amputieren ist auch nicht neu. Seine Hand. Zwingt ein gesundes Bein zum Verfaulen. Spiegel. Berts Gesicht. Knochen. Ein asketischer Mann. Haßt alle mit Fett, Fett ist außer Kontrolle geratenes Fleisch. Fleisch, das über Knochen fließt, ein Eigenleben hat, wie seine Hand, ist gefährlich. Ist zu bekämpfen. Der eben hatte Übergewicht. Nicht viel. Langt aber. Für ein Völlerschwein. Weg, weg, die Hand hat entschieden. Wünscht sich, in Menschen dringen zu können, ohne Narkose, ohne Kittel, auf der Straße, ihnen das Herz zu entreißen, wenn es Menschen außer Kontrolle sind, wie unnütze Maschinen ins Torkeln geraten. Bert, am Tisch. Denkt an das Gefühl, die Hand, die Därme hält, sie perforiert, wenn es angezeigt ist. Um aufzuräumen. Sauberzumachen. Leben löschen, die nichts bringen, nichts nützen, nur sind, wie Verstopfungen. Da lach ich aber. Der junge Mann, im künstlichen Koma, ist nicht mehr. Lacht nicht mehr. Bert schon. Schön, sein Beruf, der Platz gibt für die Arbeit seiner Hand. Die ihm befiehlt. Die Hand ist. Immer. Bert vergräbt den Kopf in den Armen. Die Hand zuckt.

6.31 Uhr

Ich

Vielleicht werde ich mich an den Tag erinnern, an dem mich mein Verstand verließ. Ein dunkler Tag, die Luft feucht und es ist, als würde sie von der Haut aufgenommen werden, um meinen Körper auf ihre Temperatur zu bringen. In sehr großer Entfernung ist eine trübe Sonne zu sehen, die immer kleiner wird.

Ein ganz normaler Morgen, ein etwas dunkler vielleicht, in einer Großstadt, die langsam erwacht, sich räuspert, sich die Augen wischt, noch friedlich scheint. Die ersten Autos auf den Straßen. Die Menschen stehen auf, riechen nach der Nacht, bereiten sich auf einen Tag vor und wissen nicht warum. Der Tag, an dem mich mein Verstand verließ, ist einer wie immer. Wie immer für alle, nur ich sitze daneben und gehöre nicht mehr dazu, darf nicht mehr mitmachen bei dem Spiel, dessen Regeln so einfach sind und Sicherheit geben. Nicht fragen, alles tun wie an allen Tagen, nicht nachdenken. Koch einfach deinen Kaffee, iß deine Brötchen, zieh dich an, geh arbeiten, mach deinen Job, geh nach Hause, zieh dich um, triff dich mit Bekannten in einem Restaurant, dann rasch zu Bett, und ich muß zuschauen. Die Bank, auf der ich sitze, wurde von Dr. Bert Zumbier gestiftet, ich denke, das hat ihn auch nicht weitergebracht, und was mache ich hier, denn in das Krankenhaus werde ich nicht gehen, was mache ich morgens auf einer Bank. Mir fällt es schwer, gerade zu denken, ich habe Mühe, mich an meine Wohnung zu erinnern. An mein Leben zu erinnern, es verschwimmt, gerät durcheinander. Freunde, hatte ich welche. Da sind Gesichter, von denen ich nicht mehr weiß, auf welchen Körpern sie sich befanden, wo die Körper wohnten. Bilder, von fremden Ländern, Menschen, und nicht mehr einzuordnen. Die Frau, die eben ihren Freund verloren hat, kommt aus dem Krankenhaus. Sie weint im Laufen, weint laut, dreht sich um, schaut, ob wer sie anschaut, sieht nur mich, hört auf zu weinen, wie das Lächeln eines Kellners verschwindet die Trauer von ihrem Gesicht. Sie richtet sich und geht.

Ich sitze auf Zumbiers Scheißbank und folge ihr. Mit den Augen. Schleiche mit ihr durch die Stadt, die gerade Kaffee getrunken hat.

6.45 Uhr

(Peggy, 25. Erzieherin. Hobbys: Musik von Phil Collins, Reiki, Esoterik, Asien, Männer sind Schweine, Peter war auch eins)

Peggy geht nach Hause. In die leere Wohnung. Peter ist tot. Peggy sagt ein paar Mal tot, tot, tot und wartet, daß sich ein unendlich totes Gefühl einstellen möge. Und wenn das nicht, so eine unfaßbare Trauer, daß sie zusammenbräche, sich wünde und die Lippen oder Verwandtes blutig bisse. Doch da kommt nichts, und Peggy läßt sich auf den Küchenboden sinken. Krümmt sich und versucht, über außen nach innen zu gelangen. Ungefähr zehn Minuten liegt sie so, die fülligen Beine in bunten Leggings erlauben nur bedingt eine embryonale Haltung. Peggy sagt laut: uahhh, uahhh, wartet, daß ein Weinen draus wird. Wird nicht. Nichts draus. Nach einer Weile ist es ihr zu dumm, sie erhebt sich, macht einen Kaffee. Sitzt in der Küche, trinkt den und überlegt, ob sie sich die Wohnung auch alleine leisten kann. Kann sie und was sich nun ändert. Merkt, daß sich für sie nicht wirklich viel ändert, und wenn, dann nicht übel. Was bedeutet ein anderer Mensch. Er bedeutet, Essen zu teilen, Langeweile, Gerüche, eine fremde Familie ertragen zu müssen, Küsse mit feuchtem Zungenschlag kosten zu müssen, müssen. Muß nicht mehr. Peggy beginnt die Sachen ihres Freundes in einen Koffer zu stopfen. Ein paar Hemden kann sie selber tragen. Der Rest gibt guten Platz, für sie. So ist das mit der Liebe. Denkt Peggy. Es sind wirklich nur kleine Geschichten. Die irgendwann anfangen und besser schneller zu Ende sind. Denn wenn sie zu Ende sind, bleibt nichts außer Sachen, die stören, und Berührungen, die stören, weil der Mensch nicht dazu geschaffen ist, berührt zu werden. Nicht geschaffen ist, andauernd zu reden, weil es soviel wirklich nicht zu sagen gibt. Ein Foto steht da noch, Peggy sieht das an. Vor zwei Jahren war das. Sie waren verliebt. Sie dachten, nun sind wir immer verliebt. Doch was danach kam, war wie alles, was nach großer Erregung kommt. Peggy schminkt sich die Spuren der Traurigkeit nach, denn sie wird jetzt zu ihrem Therapeuten gehen. Gut, daß es ihn gibt. Wirklich dumm ist nur, daß mir niemand mehr Geschichten vorliest, bei Gewitter, und daß ich diesen verdammt schweren Koffer wegtragen muß.

7.30 Uhr

(Malte, 37. Therapeut. Lebt alleine. Onaniert unregelmäßig zu Bildern von Hamilton, das sind die mit 14jährigen Ballettmädchen drauf. Rotweintrinker. Müde)

Ist recht, alte Kuh, denkt der Therapeut. Die Frau im Sessel gegenüber hat die behaarten Arme um ihre unbegradigten Schenkel gezogen. Die stecken in engen Hosen mit wirrem, farbigem Muster. Die Haare der Frau sind rot gefärbt, fleckig, wo das Henna die Schlacht gegen die Dackelfarbe verloren, und fallen in dauergewellten Schnüren auf ihre fettige Stirn. Die Frau wiegt sich hin und her auf dem Sessel, und der Therapeut denkt, ich hasse diesen Job. Die Frau schluchzt, ihre Stimme täuscht Unbedarftheit vor, ganz hoch und grad zum Reinschlagen: » …hat mein Vater mich nicht beachtet und mir nie gesagt, daß ich sein kleines Mädchen bin …«

Kleines Mädchen – denkt der Therapeut und ihm wird übel. Das ist so eine, die sagt im Restaurant, ich muß mal für kleine Mädchen. Das ist eine, die emanzipiert tut und alle Männer Scheiße findet, weil sie sie nicht beachten, wie ihr verfickter Vater sie nicht beachtet hat. Der Therapeut denkt sich, wie warm und gut es sich anfühlen möchte, ihr zu sagen: »Wissen Sie, wenn Sie als Kind ebenso widerlich waren wie jetzt, verstehe ich Ihren Vater sehr gut. Hätte er doch dauernd kotzen müssen, vor Ekel, so etwas heranwachsen zu sehen, hätte er Sie beachtet.« Die Frau fährt sich durch ihr häßliches Haar. »Mit Peter ging es mir genauso, jetzt ist er tot und nie«, schluchzt sie weiter, »nie hat er in unserer Beziehung …« Beziehung, denkt der Therapeut, ich halte das nicht mehr aus. Und er stellt sich vor, wie die Vettel morgens, zu einer Zeit, wo keines ein anderes ansprechen sollte, in einem dreckigen Kimono vor ihrem Peter stand. Du, wir müssen über unsere Beziehung reden.

Der Therapeut schüttelt sich. Armer Peter, denkt er, gut, daß du weg bist.

Die Frau redet weiter, sie redet von Peters emotionaler Unfähigkeit. Der Therapeut schaut auf ein Chakrenbild an seiner Wand. Warum eigentlich, denkt er sich, muß ich hier sitzen, mir das Gewäsch einer häßlichen Sau anhören, die ihr beschissenes kleines Leben nicht im Griff hat. Die nicht kapiert, daß ihre Probleme mit Männern nichts mit ihrem Vater zu tun haben, sondern mit ihren fetten Beinen in Leggings mit arschigen Mustern, mit ihrem ungeschminkten, glänzenden Gesicht und mit ihren mistigen Haaren. Der Therapeut wird von großer Müdigkeit heimgesucht. Seit 15 Jahren hört er sich die Leben gewordenen Dummheiten alternativer Frauen und dünner, häßlicher Männer an. Er stellt sich vor, wie wohl der Welt wäre, wenn er all jene, die im Laufe der Zeit auf diesem Stuhl gesessen und sich ihrer Jämmerlichkeit hingegeben haben, wenn er die mit Hilfe dieses Sessels aus dem Fenster geschleudert hätte. Daß sie unten aufschlügen, drei Stockwerke weiter. Sich nach Entfernen der Körper eine feste Kruste gebildet hätte, aus Birkenstocksandalen, Leggings, T-Shirts mit dämlichen »blasen bumsen ficken«-Parolen und viel viel Henna. Und endlich befreit von diesem selbstgerechten Pack, das sich soviel darauf einbildet, gut zu sein, an sich zu arbeiten. Bau aus Scheiße ein Schloß. Es wird immer ein Schloß aus Scheiße sein. Scheißschweine. Die Frau fummelt mit ihren wurstigen Fingern in der Kleenex-Box des Therapeuten herum. Der Therapeut beginnt zu schwitzen. »Ich will mich doch nur liebhaben lernen«, sagt die Frau. Der Therapeut springt auf und haut ihr mehrfach in die Fresse, reißt an ihren roten Haaren, wirft einige nutzlose Büschel auf seinen Sisalboden, zerfetzt ihr »Alle Macht den Frauen«-T-Shirt, stopft ihr die Ärmel der Trikotage in die fettigen Ohren, schlägt seine Faust auf ihre glänzende von Mitessern befallene Nase, tritt ihr mit seinem Gesundheitsschuh in die Bauchmitte, »du Sau, du Obersau«, sagt er. Dann verläßt der Therapeut mit leichten Schritten seine Praxis. Läuft in ein ihm bekanntes Grünstück. Tanzt und singt.

7.52 Uhr

Ich

An einen Baum gelehnt, im Gras sitze ich, sehe den Therapeuten herumspringen, er fällt nicht weiter auf, im Park in einer Großstadt. Bäume, die aussehen wie aus Plastik, Rasen voller Hundekot und die Wege im Morgennebel, auf denen man Frauenleichen erwartet. Die Naherholungsgebiete einer großen Stadt, in denen die Menschen sich drängen, Parfüm riechen und sagen, riechst du die Natur. Natur in einer großen Stadt gibt es nicht, die Tiere sind mechanische Sachen, auf künstliche Bäume geklebt. Zwischen denen stehen ein paar Frauen mit undefinierten Formen, mit »Ich bin rund, na und«-Buttons und machen Tai Chi. Stehen auf einem Bein, heben die Hände zu einer Sonne, die es nicht mehr gibt und sind eins mit sich. Eins mit der Scheiße. Schilder versagen den Hunden einiges, doch Hunde können kein Deutsch. Sie tollen zwischen den Frauen herum, versuchen Bisse in die Fleischwaden und lassen Kot. Alle sind zufrieden.