10,99 €

Mehr erfahren.

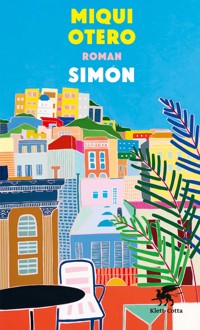

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

»Der große Roman einer Generation und der Stadt Barcelona - versehen mit einer Prise Zauber und Entzauberung.« El Mundo Als Kind träumt sich Simón aus der Bar seiner Eltern in die Welt von Dumas` Abenteuerromanen fort. Auch das Barcelona der Neunzigerjahre steckt voller Euphorie, doch selbst der Glanz der Stadt und die Magie der Bücher können Simón nicht vor allen Herausforderungen bewahren, die die Zukunft für ihn und sein Umfeld bereithält. Simón wächst, weitgehend sich selbst überlassen, in einer Bar am Stadtrand von Barcelona auf. Nicht unbedingt der beste Ort für einen kleinen Jungen, doch sonntags verwandelt sich Simóns Leben in pure Magie. Denn jeden Sonntag bringt ihm sein Cousin einen historischen Abenteuerroman vom Bücherflohmarkt des Viertels mit. Die Helden dieser Romane vergisst Simón nie wieder. Nicht, als sein Cousin spurlos verschwindet, und auch nicht, als Simón die Liebe kennenlernt und sich als Koch in Luxusküchen verdingt. Doch weder die strahlende Stadt ist vor der Entzauberung gefeit, noch Simóns eigenes Leben. Miqui Otero hat mit diesem zärtlichen, mehrere Jahrzehnte umspannenden Familienroman nicht nur seinem Helden Simón und der sinnstiftenden Kraft der Literatur, sondern auch seiner Heimatstadt Barcelona ein Denkmal gesetzt. »Dieser Roman könnte Kult werden. Ein Roman, in dem Anklänge an Marsé oder Casavella erklingen, auch an Abenteuer- und Intrigenromane mit einem gewissen buchhaften zaphonischen Touch.«La Vanguaria »Ein Roman über ein Leben, das von der Literatur geprägt ist und am Ende immer wieder mit der Realität kollidiert. Otero gelingt das Experiment, seine Figuren auf dem schmalen Grad zwischen Güte und Schmerz balancieren zu lassen. Der Geist des Romans ist verführerisch und jongliert erfolgreich mit einer politischen Perspektive.« El Cultural »Schon sein letzter Roman wurde als einer der großen Romane einer Generation und einer Stadt gefeiert. "Simón" fügt noch den Zauber, die Geschichte und die Entzauberung hinzu. Zu Beginn liest sich das Buch wie ein klassischer Entwicklungsroman, doch dann wächst das Buch über sich hinaus und erinnert an Jonathan Lethems Festung der Einsamkeit.« Luis Alemany, El Mundo »Sich nicht in den Helden dieser Geschichte zu verlieben, ist unmöglich - einer Geschichte, die im unverwechselbaren Stil einer der besten Romanciers des Landes geschrieben ist. In Oteros Werk findet man etwas, das in der heutigen Literatur selten geworden is: Eine besondere Zärtlichkeit, die nicht mit Sentimentalität zu verwechseln ist.« Laura Ferrero, ABC Cultural

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 641

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Miqui Otero

Simón

Aus dem Spanischen von Matthias Strobel

Klett-Cotta

Impressum

Die Übersetzung dieses Buches wurde von der Acción Cultural Española (AC/E) gefördert.

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Simón«im Verlag Blackie Books, Barcelona.

© 2020 by Miqui Otero

The German edition is published by arrangement with Miqui Otero c/o MB Agencia Literaria S. L. through Anoukh Foerg Literarische Agentur.

Für die deutsche Ausgabe

© 2022, 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Lektorat: Nina Hübner

Cover: Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH, München

unter Verwendung einer Abbildung von © Mary Finlayson

Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck

ISBN 978-3-608-98790-4

E-Book: ISBN 978-3-608-11944-2

Inhalt

Buch I

Die Nacht der Dächer

I

Sommer 1992

II

Herbst 1994

III

Winter 1996

IV

Frühjahr 1998

Buch II

Hinter der nächsten Straßenecke

I

Sommer 2004

II

Herbst 2006

III

Winter 2008

IV

Frühjahr 2010

Buch III

Niemand bewacht das Feuer

I

Sommer 2017

II

Herbst 2017

III

Winter 2017

IV

Frühjahr 2018

Ich erhebe mein Glas auf:

Zitatnachweise

Und wie heißt die neue Hauptfigur?Martín, sie heißt Martín.Für Martín.

Für Leti, wir haben alles noch vor uns.

»Wie ist dieser Junge nur so geworden?«, fragte sie; und bei dem Gedanken an ihn empfand er ein verwirrendes Gefühl aus Liebe und Schmerz, nur vergleichbar mit dem verzweifelten Erstaunen einer Henne, die Enteneier ausgebrütet hat und nun entdeckt, dass ihre Küken furchtlos im Wasser planschen und unerschrocken schwimmen.

Pío Baroja, Zalacaín der Abenteurer

Er war geboren mit der Gabe des Lachens und mit einem Gespür dafür, dass die Welt verrückt war. Es war sein einziges Erbe.

Rafael Sabatini, Scaramouche

Wenn alles vorbei ist, wirst du weinen.

Bis dahin mach die Augen zu. Oder, besser noch, wie in dem Spiel: Simón sagt: Mach die Augen zu. Also machst du sie zu.

Du musst so lange lügen, bis du dich selbst getäuscht hast. Zum Beispiel: Wie träumst du? Dafür musst du die Nachttischlampe ausknipsen und so tun, als wärst du müde, musst dich selbst belügen, dich schlafend stellen, bis du, zack, eingeschlafen bist. Und dann träumst du. Nur wenige Menschen wissen das.

Willst du die Sterne sehen? Sagt Simón, er will die Sterne sehen?

Reib dir ein wenig die Augen, aber mach sie nicht auf. Lass sie zu, Simón. Die Menschen machen die Augen zu, wenn sie sich etwas wünschen, und du willst ja die Sterne sehen. Reib sie noch etwas stärker. Ja, so.

Also, überleg mal: Wenn du dir etwas wünschen dürftest, was würdest du dir wünschen? Was? Einen Lutscher? Den hast du schon. Etwas anderes. Na los, ist doch nicht so schwer. Zwei Lutscher? Du bist wie diese Afrikanerin, diese sehr arme Frau, die gefragt wurde, was sie gerne hätte. Und die gesagt hat, eine Kuh. Die man noch einmal gefragt hat: was sie wirklich gerne hätte. Ich will eine Kuh, hat sie gesagt. Okay, aber wenn du schon eine Kuh hättest, was würdest du dir wünschen? Und sie sagte: zwei Kühe. Und weißt du, warum? Weil sie sich schlicht nichts anderes vorstellen konnte. Das hatte man ihr nicht beigebracht. Sie verfügte nicht über die Mittel, um ihr Recht aufs Wünschen auszuüben. Ja, ihr Recht aufs Wünschen, denn Wünsche werden nicht gewährt, sie werden ausgedacht und erobert. Also sag mir: Was wünschst du dir? Was wünschst du dir von mir, Simón? Wenn du nicht weißt, wie man sich etwas ausdenkt, wirst du immer leer ausgehen. Dann wirst du nie jemand sein.

Bis dahin nimm das hier. Schließ die Hand. Das ist eine weiße Billardkugel. Ich bin die schwarze. Die, die alle suchen und meiden. Alle haben Angst vor ihr. Alle wollen zu ihr. Du wirst die weiße Kugel sein: Du darfst alle Farben berühren, gegen alle anderen stoßen. Du führst den Anstoß aus, zersprengst die farbigen Kugeln und das Spiel beginnt.

Vergiss nicht, dass ich sagen muss: »Simón sagt: Mach die Augen auf!« Wenn ich bloß sage: »Mach die Augen auf«, ist das eine Falle. Dann musst du sie zulassen. Reib sie ganz fest, dann wirst du die Sterne sehen. Es ist Zauberei, wie Zaubern ohne Trick. Nur Langweiler denken an den Trick. Denk nur an ihn, wenn du selbst zauberst. Drück fest zu, immer fester. Willst du die Sterne sehen? Reib dir die Augen. Siehst du es schon funkeln?

Wenn alles vorbei ist, wirst du weinen, aber jetzt zähl bis drei und mach die Augen auf.

Mach sie auf.

Sehr schön, du hast sie nicht aufgemacht. Ganz ruhig, ich lasse das Licht an. So, und jetzt, wie in einem Lied: eins, zwei, drei!

Simón sagt: Mach die Augen auf.

*

»Jetzt?«

Buch I

Die Nacht der Dächer

I

Sommer 1992

Zwischen den Dächern entflammten Nacht für Nacht die Lichter in der Mansarde unserer Jugend. Zwischen den sanften, fernen Stimmen ertönt dann und wann ein Panikschrei. Doch eine Wunde ist auch ein Ort, an dem man wohnen kann.

Joan Margarit, Unsere Zeit

Es ist unfassbar, dass so viele Leute in so vielen Kneipen überall auf der Welt im gleichen Augenblick meinen, die Lösung für alles gefunden zu haben, und die Welt trotzdem nicht immun ist gegen Krankheiten, gefeit gegen Unheil, vom Unglück verschont, ein Hort der Wunder. Dass trotz all der Millionen Menschen, die genau in diesem Augenblick über die entscheidendste Frage streiten, sich in unantastbare Prinzipien verheddern und die Weltformel finden, alles so prekär ist, so relativ.

Da es sehr vermessen wäre, die Welt verstehen zu wollen, das große Problem, sollte man sich vielleicht auf den Ort beschränken, an dem die Lösungen formuliert werden. Sollte man lieber herausfinden, was in einer dieser Kneipen vor sich geht. Simón Rico mit seinen acht Jahren erinnerte sich nicht daran, diese Kneipe zum ersten Mal betreten haben, und er konnte sich auch nicht vorstellen, sie jemals für immer zu verlassen.

Der Name der Kneipe, Rico Rico, verdankte sich weder der Qualität im Quadrat ihrer Rezepte (Lecker Lecker), noch dem Elternhaus (Reich Reich) seiner Inhaber, das eher bescheiden war, sondern vielmehr dem Zufall, der für seine Genese und folglich für die Familie die entscheidende Rolle spielte: Simóns Vater und sein Onkel, die Gebrüder Rico, waren sich ähnlich und doch grundverschieden, aber der eigentliche Witz bestand darin, dass sie mit Dolores und Socorro Merlín verheiratet waren, Zwillingsschwestern, die sie im Sommer 1972 auf einem Dorffest in Galicien kennengelernt hatten. Sie hatten sich vom Orchester das Lied »Wenn ich einmal reich wär« gewünscht und die beiden Frauen gleich zu den ersten Takten um Feuer gebeten. Noch vor dem letzten Trommelwirbel tanzten die beiden Paare eng umschlungen. Zum Klang dieses Lieds waren die gebürtigen Galicier in Barcelona angekommen, um dort ihr Glück zu suchen. Nach einigen Jahren als Kellner hatten sie genügend Geld zusammengespart, um erst die Lizenz zu bezahlen für die Kneipe im Erdgeschoss dieses Gebäudes mit Sandsteinfassade und schmiedeeisernen Balkonen und wenig später auch die Miete für die beiden unmittelbar darüberliegenden Wohnungen, wo die Familien von da an wohnten. Besagte Kneipe hatten sie umgetauft, als ein berühmter Koch es im Fernsehen wieder und wieder vor sich hinplapperte: »Rico, rico, lecker, lecker und herzhaft.« Die Ricos hatten überhaupt nicht witzig gefunden, dass sie ständig zur Zielscheibe von Witzen geworden waren.

Also nannten sie die Kneipe stattdessen Baraja – Kartensatz –, was auf die ewige Zockerei anspielte, die dort betrieben wurde, und auf Spanisch einer Aufforderung gleichkam: Die Taxifahrer sortierten und mischten zerstreut ihre Kartensätze wie jemand, der mit seinem potenziellen Glück oder Unglück spielt. Außerdem war es ein Hinweis auf das Heimatdorf der Brüder, Castroforte de Baralla, das, wie sie wieder und wieder erwähnten, aus dem Nebel emporschwebte, wenn all seine Bewohner sich gleichzeitig über etwas Sorgen machten, denn baralla war das galicische Wort für das spanische baraja und bedeutete in ihrer adoptierten Sprache, dem Katalanischen, Kampf.

Simón wuchs im Baraja auf, einer Bühne, auf der sich nicht weniger als die ganze Welt abspielte und drei Wanduhren sich ihr ganzes Leben lang darüber stritten, wie spät es war. Jede zeigte etwas anderes an, als wollten sie die Zeit in verschiedenen Hauptstädten Asiens, Amerikas oder Europas markieren. Was als ein Falschgehen aus Faulheit begonnen hatte (keiner kaufte Batterien), wurde zu einem Markenzeichen: Wer zur Tür hereinkam, für den blieb die Zeit stehen, wie wenn man ein Kino oder ein Theater betritt.

So wie Simón sich nicht mehr daran erinnerte, dass er die Kneipe jemals betreten hatte (er war praktisch dort geboren), so erinnerten sich seine Eltern und sein Onkel und seine Tante nicht mehr daran, wann sie zum letzten Mal über die Türschwelle nach draußen getreten waren, um Luft zu schnappen oder eine Kippe zu rauchen. Ihr Leben bestand aus dem Zubereiten von Tortillas, dem Weichklopfen von Oktopussen, dem Einschenken von Wein in Trinkgläser, dem Schmoren von Kalbsfleisch und Anrichten einer Esqueixada – Kabeljausalat –, die sie jahrelang als Escalivada – Grillgemüse – verkauften, ein Fehler, auf den keiner der Stammgäste, größtenteils Taxifahrer, sie hinweisen wollte.

Vielleicht hatte Simón mit seinen acht Jahren bereits begriffen, dass nichts so ist, wie es scheint, doch es sollte noch sehr lange dauern, auch sehr viele Buchseiten, bis er akzeptierte, dass die Dinge so sind, wie sie sind.

*

Vor Simón war bereits ein anderer kleiner Rico auf die Welt gekommen, sein zehn Jahre älterer Cousin, der mehr aus Neigung zum Scherzen als aus alliterativer Freiheit Ricardo getauft worden war. Ricardo Rico. Rico gerufen, weil er von klein auf seinen Nachnamen verwendet hatte und seit seinen ersten Gehversuchen zu einem Star des Viertels geworden war. Zu einer Art Maskottchen der Kneipe, aber auch zu deren umstrittenem Botschafter in der Welt da draußen, besonders jetzt, da er gerade volljährig geworden war.

Rico war, wie konnte es anders sein, so sehr Simóns Cousin, dass er fast sein Bruder war. Er war, in den Worten des Älteren, sein Cousin-Bruder: »Nicht brüderlicher Cousin oder cousinlicher Bruder, sondern Cousin-Bruder, beides, ein Herz und eine Seele«, sagte er zu seinen Freunden. Stets hatte Rico sich um ihn gekümmert. Stets hatte er ihm vorgelesen. Stets vorgesungen. Simóns Kinderlieder waren »Beat on the Brat«, »Do Anything You Wanna Do«, »Orgasm Addict«, »He’s a Rebel«, »O Leãozinho« … Pädagogisch wertvolle Refrains: »Schlag das Gör«, »Mach, worauf du Bock hast«, »Orgasmus-Junkie«, »Rebell«, »Kleiner Löwe«. Wenn er weinte? »Boys Don’t Cry«. Dann legte der ältere Cousin die Platte auf und sang Playback, gockelte vor seinem Cousin-Bruder herum, sodass der, von frühester Kindheit an bis zu einem gewissen Lebensalter, glaubte, Rico wäre der beste und vielseitigste Sänger der Welt.

Außerdem hatte er mit ihm immer Simon Says gespielt, weil der Kleine eben Simón hieß und er ihm dadurch das Gefühl geben konnte, wichtig zu sein und die Kontrolle zu haben. Manchmal spannte er dafür die ganze Kneipe ein. Simón sagt: Fasst euch ans rechte Ohr. Simón sagt: Hinkt! Simón sagt: Bohrt euch in der Nase! Macht die Augen zu, macht die Augen auf, blinzelt! Simón sagt, er will heute einen draufmachen. Die Betrunkenen ließen sich darauf ein und gerieten beim Befolgen seiner Befehle aus dem Gleichgewicht: Sie fassten sich an die Nase und verloren den Boden unter den Füßen. Sie waren leichte Gegner und kriegten es nie hin: Simón sagt: Rührt euer Bier nicht an. Und schon endete das Spiel unter Buhrufen.

Rico schlich sich auch in Simóns Wohnung, setzte sich, eingehüllt in eine Wolke aus Bierdunst, alten Kippen, Haargel und Eukalyptusbonbon, zu Füßen seines Bettes und sagte zu ihm: »Es war einmal ein kleiner Junge, der hatte Superkräfte und konnte genau das fühlen, was die anderen fühlen, konnte sich von ihnen das nehmen, was sie am besten beherrschen. Wenn es ein Falke war, dann flog er, wenn es ein Löwe war, dann brüllte er, wenn es ein Zebra war, dann wurde alles Schwarzweiß …«

»Und bei Kacke?«

»Tja, Simón, da fühlte er sich wie Kacke. Aber nur kurz. Denn dann kam eine Fliege, die sich wenig später auf einem herrlichen Pferd niederließ, auf dem ein Typ in einer Ritterrüstung ritt …«

»Ah.«

»Okay, also wenn da ein Feuer war, brannte er, bis er sich in Rauch auflöste und in einer anderen Epoche wiederauftauchte. Und wenn jemand weinte, dann weinte er auch, und zwar dermaßen, dass beide bemerkten, wie bescheuert das war, und loslachten. Wenn jemand lachte, dann lachte auch er, natürlich lachte er. Einmal ist dieser Junge dann …«

»Und wie hieß er?«

»Mann, Simón, wieso willst du denn das wissen? Irgendein Junge halt.«

»Ich will eben wissen, wie er heißt. Dann habe ich ihn mehr lieb.«

»Na gut, wenn du darauf bestehst: Dieser Junge mit den Superkräften hieß Simón.«

»Wie ich!«

»Bestimmt ein Zufall. Weiß nicht. Ich weiß nämlich nicht alles, Simón …«

Simón hingegen, der sich unter der Decke die Füße durch den Strampelanzug rieb, wusste es sehr wohl, also spannte er seine beiden Grübchen an, die sein Cousin-Bruder so witzig fand. Sein In-Anführungszeichen-Lächeln (mit einem Sternchen, einem winzigen Muttermal über dem rechten Mundwinkel). Ein Kinderlächeln, das alles war, nur nicht ironisch.

*

Als er die Augen aufschlug, in Erwartung eines neuen, gemächlich erwachenden Sonntags, roch Simón nicht den Kaffee, der auf dem Herd blubberte, und auch nicht die frischen Blätter der Bananenstauden, die, vom nächtlichen Regen emailliert, ans Fenster klopften, sondern das Geheimnis.

Mit den angestrengten Pupillen seiner vom Licht überraschten Augen stand nun die Suche nach einem neuen Roman an, einem Roman, den sein Cousin-Bruder jeden Sonntag irgendwo in der Wohnung im ersten Stock versteckte. Denn nach dem Partymachen am Samstag kaufte Rico, dessen Geheimnis damals noch wunderbar heil war, herrlich, weil noch versiegelt, ihm ein gebrauchtes Buch auf dem sonntäglichen Flohmarkt von Sant Antoni, dem besten Markt für gebrauchte Bücher in ganz Europa. Dann machte er noch einmal Zwischenstation und trank einen Kaffee, um seinen Rausch zu lindern, und brachte mit seinen Unterstreichungen Sätze zum Leuchten, die für seinen Cousin wie Stromschläge, Passagen, die wie Fährten waren. Noch bevor Simón sich vor seinen Kakao mit den vielen Klümpchen und seine Magdalenas setzte, musste er das Buch suchen. Oft orientierte er sich bei seinen Nachforschungen an einem Rätsel, das Rico ihm unters Kopfkissen gelegt hatte, oder an Pfeilen, die mit Iso-Band auf den Boden geklebt waren. Der Hinweis konnte sich auch in einem Artikel der Zeitung verbergen, die sein Vater in der Küche hatte liegen lassen. Manchmal gab Rico den Tipp auch einem betrunkenen Taxifahrer, der sich schon früh eingefunden hatte, dann musste Simón hinunter in die Familienkneipe und, Notizbuch in der Hand, den wollenen Bademantel wie einen Trenchcoat gewickelt, die Gäste befragen, ob sie wüssten, wo sein neues Buch versteckt sein könnte. Dieses Spiel, das Rico Freie Bücher getauft hatte, war die Verheißung eines anderen Spiels, das potenziell endlos war: das Spiel, so zu leben, wie es sich die professionellen Möglichkeitsermöglicher ausdachten, wie ein Schiffsjunge also, ein Musiker und vor allem ein Degenkämpfer.

»Die Freien Bücher, Simón, sind wie Fechten: Sie sind eine Gefahr für Leib und Leben und feiern es zugleich«, sagte Rico.

»Ah.« Auf diesen Einsilber griff Simón häufig zurück: Er übertünchte, dass man etwas nicht wusste, und legte einen nicht so fest wie ein Ja.

»Ich will nicht nur, dass du die Bücher lebst. Ich will, dass du in ihnen lebst.«

Häufig wusste Simón nicht, ob er mit »Ja« oder »Nein« antworten sollte, nicht einmal, ob mit »Ja« oder »Nein« oder »Ah«; er wusste einfach nicht, mit welchem Einsilber er sich gut aus der Affäre ziehen konnte, nur eines wusste er ganz genau: dass er so lange stöbern würde, bis er sein Sonntagmorgenbuch gefunden hatte. Nachdem er dann unten gefrühstückt hatte – der Kakao schmeckte einfach besser, wenn er mit dem Ärmchen der Kaffeemaschine aufgeschäumt worden war –, ging er wieder nach oben, kuschelte sich unter die Häkeldecke und schlug das Buch auf. Manchmal erhob er sich erst wieder, wenn Rico aus seinem komatösen Schlaf erwachte, verkatert, mit Augen wie ein Pandabär, einer Tolle, die schlaff in sich zusammensank, und einem Fragezeichen auf der Stirn. Dann bedankte sich Simón bei ihm, und Rico sagte: »Was für ein Buch? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe dir kein Buch mitgebracht, war schwer genug, überhaupt die Haustür zu finden.«

Simón setzte sein In-Anführungszeichen-Lächeln auf, weil er wusste, dass sein Cousin log, oder es zumindest ahnte. Er ahnte, dass es sein Cousin war, der die Sätze unterstrich in den Büchern über diese Ruhm verheißenden Helden: Scarlet Pimpernel, Die drei Musketiere, Barry Lyndon, Fabrizio in Parma. In Scaramouche: »Er war geboren mit der Gabe des Lachens und dem Gespür dafür, dass die Welt verrückt war. Es war sein einziges Gut.«

Es wollte Simón nicht in den Kopf, dass seinen Klassenkameraden Super Mario, ein Klempner, lieber war als diese Helden. Obwohl er von den Büchern nicht einmal die Hälfte verstand, verschlang er die Abenteuer mit Volldampf (in Wirklichkeit um einiges langsamer, denn manchmal musste er den Zeigefinger zu Hilfe nehmen, um nicht in der Zeile zu verrutschen) und wurde nur an den unterstrichenen Stellen feierlich langsam (dann stoppte er seinen Finger und drückte). Und wenn er ehrlich war, gestand er sich ein, dass nicht die Lebensgeschichte der Figuren ihn dazu trieb, eine Seite umzublättern, dann noch eine und noch eine, bis er auf der letzten anlangte, sondern die Neugier auf das, was die Aufmerksamkeit seines Cousins erregt hatte. Oder mit anderen Worten: Es kümmerten ihn weniger die Wünsche des Degenkämpfers als vielmehr die Sehnsüchte seines Tutors. Oder um es noch klarer zu sagen: Er wollte nicht Scaramouche sein, sondern Rico.

*

Simóns Lieblingsbuch war Scaramouche, weil Rico dem Titelhelden irgendwie ähnlich war: weil er dessen besondere Gabe für Intrigen teilte, weil er auch mal aggressiv werden konnte, aber stets das Herz der Massen eroberte, sei es mit Reden oder Taten, mit Wort oder Degen. Wie Scaramouche wusste Rico, dass wir nicht nur Schauspieler sein müssen, sondern auch Autoren unserer selbst. Und dass wir sein können, was wir sein wollen, so wie Scaramouche, der innerhalb von vier Jahren Anwalt, Politiker, Degenkämpfer und Narr war. Vor allem Narr. Denn Rico wusste, dass dieser Humor, das Lachen, das er auch Simón schenkte und das viel über ihn sagte, die einzige Art von Intelligenz ist, die nichts Angeberisches hat.

Deshalb hatte er einige Monate lang eine Band namens La Escaramuza gehabt, nur um sie dann zu verlassen, zum großen Bedauern der Bassistin, des Gitarristen und des Schlagzeugers. So war Rico, er zog ein Spiel auf, damit andere Spaß hatten, und dann verdrückte er sich. Er war, wie Ringo, einer der Stammgäste der Kneipe, einmal sagte, ein Künstler.

»Du bist ein Künstler, Rico. Aber weißt du was? Du bist ein Künstler ohne Kunst.«

»Es gibt nur drei Arten von Menschen, Ringo: der Mensch, der arbeitet, der Mensch, der denkt, und der Mensch, der nichts tut.«

»Und du tust nichts, du Luftikus«, rief von hinter der Theke Elías, Ricos Vater.

»Und jeder von ihnen führt ein Leben«, fuhr Rico fort, der sich von dem Spott nicht irritieren ließ. »Das geschäftige Leben, das Leben eines Künstlers und das elegante Leben. Ich lebe letzteres.«

»Genau, was ich sage: ein Künstler ohne Kunst.«

Rico lachte, aber es kam ihm so vor, als hätte Ringo ihm seinen Segen gegeben. Er schrieb, spielte Gitarre, und natürlich fiel sein Name, wenn irgendwo in der Stadt das Thema Billard aufkam. In der Zurückgezogenheit seines Zimmers verriet er seinem Cousin-Bruder, dass nur ein völlig talentfreier Mensch behaupten würde, ein anderer würde sein Talent verschleudern. Und so jemand nicht mal wisse, was das Wort bedeute. Und dass man Talent, wenn man es denn wirklich habe, nur auf eine einzige Art würdig ausleben könne: indem man es verschleudere.

*

Rico war definitiv das, wofür sich andere vergeblich verbiegen.

Seinem Cousin-Bruder schenkte er jeden Sonntag ein Buch, aber auch Zaubertricks: Nur Dummköpfe fragen, wie der Trick funktioniert, nur Schlauköpfe wissen es. Er öffnete Fahrstuhltüren mit einem Fingerschnipsen. Er schaltete Ampeln auf eins, zwei, drei um. Er sagte: »Mach die Augen zu, und jetzt schau.« Erst als Rico verschwunden war, nach dem Fest von Sant Joan 1992, machte Simón sie wieder auf.

An jenem Abend, das hatte Rico ihm versprochen, würden sie zusammen ausgehen, und weil an jenem Abend auch die Kinder dem Mond ihre Heldentaten darbieten durften, würde er es dank seinem Cousin-Bruder als Degenkämpfer tun. Einige Stunden zuvor hatte Rico Simón mit in sein Zimmer genommen, um ihn, inspiriert vom Poster eines Degenkämpfers aus der Zeit Ludwigs XIII., zu verkleiden, sprich: mit scharlachroter Weste, Cordhose, grauer Strumpfhose und eleganten Schnallenschuhen.

»Weißt du, Simón, wenn man niemand ist, kann man jeder sein. Nicht irgendwer, sondern der, der man sein will.«

»Wer?«

»Jemand. Dann kann man jemand sein.«

Sein Cousin-Bruder tat, was in seiner Macht stand, um ihn wie einen Musketier auszustaffieren: Gerade hatte er Simón ein rot-weißes Marlboro-Handtuch um den Hals gebunden, das aussah wie ein mit Hermelin gesäumter Samtumhang. Dazu trug Simón farblich passende, mit Kronkorken verzierte Gummistiefel. Auf der linken Seite hatte Rico hatte ihm eine Karotte befestigt, die als Dolch diente, und die Speiche eines Regenschirms, die ein Rapier darstellen sollte. Simón, der normalerweise in Werbeklamotten gesteckt wurde, in Geschenke von Lieferanten der Kneipe – »Fortuna«-T-Shirts, »Johnnie Walker«-Sweatshirts, »Lucky Strike«-Flicken auf den Knien –, ein Junge wie ein Reklameschild, wurde fast schwindlig vor Stolz, wie er da so auf einer riesigen Waschmitteltrommel stand.

Rico hingegen blieb seiner Uniform treu: Er kleidete sich rigoros in Schwarz, bis auf die gemusterten Sakkos und den hellbeigen Trenchcoat. Und bis auf die Stofffetzen, Motive und Rüschen, die er sich überall aufnähte. Sehr zum Spott des ein oder anderen Kneipengastes nähte Rico gern. Außerdem bügelte er mit Stickereien verschönerte Flicken auf, und auf seinen T-Shirts blühten die Sicherheitsnadeln und Kokarden regelrecht und machten aus ihm eine lebende Collage aus allen möglichen Jugendphasen.

Mit galoppierendem Herzen dachte Simón, dass es in ihm drin zuging wie draußen auf der Straße. Überall war Euphorie zu spüren, nicht nur, weil es ein festlicher Abend war, die Nacht von Sant Joan, sondern auch, weil in diesem Sommer ein Zauber über der Stadt lag, erkennbar an vielerlei Zeichen: Barça hatte zum ersten Mal den Europapokal der Landesmeister gewonnen (auf besonders würdevolle Art, hatte Rico gesagt, nämlich in Gasflaschenverkäuferkluft zu Ehren des Viertels, sprich: in orangefarbenen Trikots), und Barcelona bereitete sich auf die Olympischen Spiele vor. Dass Letzteres Ricos Missfallen erregte, war kein Grund, um den kollektiven Rausch zu ruinieren, der sich auf Simón übertragen hatte, noch bevor er überhaupt einen Tropfen Alkohol hatte anrühren dürfen.

Rico und der rotznäsige Degenkämpfer verließen an jenem Festabend die Kneipe durch einen Tunnel aus Warnungen und Sorgebekundungen sowohl der Mutter als auch der Tante: »Riquiño, wenn dem Jungen was passiert, bring ich dich um.«

»Aber du bist doch meine Mutter, Mama.«

»Eben. Niemand hat ein größeres Recht, dir das Leben zu nehmen, als ich, die ich es dir gegeben habe.«

»Pass auf deine Schwester auf, Tante, die ist nämlich verrückt geworden.«

Draußen explodierte die Stadt in Farben und Geböller. Die Leute tranken auf der Straße, prosteten sich zu und sprangen über Feuer, in denen schlimme Erinnerungen und noch schlimmere Vorahnungen brannten, die Feuerwerkraketen malten Luftschlangen und Konfetti an den Himmel, und mittendrin war Simón, der nicht leugnen konnte, dass er einen Traum lebte, weil er einen Umhang trug, ja, aber auch, weil sein Cousin-Bruder gepfiffen hatte und ein Motorroller erschienen war so groß wie ein Pferd und er »Yeehaw!« gebrüllt und Gas gegeben und sich Wege ausgedacht hatte, die den Berg hinaufführten, wo die Nacht beginnen sollte. Die letzte Nacht. Die Nacht der Dächer.

*

Ricos Motorroller, eine Vespa, die Augenbrauen hob und Misstrauen weckte (wo hat der Junge die Kohle her?), flog durch die Stadt, und das Knattern ihres Auspuffs gesellte sich zum Percussion-Ensemble, den Pauken und Bongos, Böllerexplosionen in dieser Johannisnacht. Massenhaft ineinanderlaufende Karambolagen auf tausend Billardtischen.

Und wer kann das alles sehen? Die Vögel, die Sterne, die Schornsteinfeger und du. Dies sagte Rico zu Simón, um dann an den Ampeln Chim-Chimeney zu trällern. Damit Simón einstimmen konnte mit: »So klingt des Kaminkehrers Glücksmelodie.« Um mit der folgenden Zeile abzusteigen, die Vespa neben eben jener Straßenlaterne zu parken, wo, Chim-Chimeney, Chim-Chimeney, es ist bekannt, wieder Rico übernahm: »Das Glück, das färbt ab, drückt uns einer die Hand.«

»Und jetzt halten Einzug die Rico-Cousin-Brothers«, rief Rico im Tonfall eines Zeremonienmeisters.

Umhüllt von silbriger Euphorie, schob Simón mit seinem Speichen-Degen Lianen aus bunten Glühbirnen beiseite, trat auf die Dachterrasse und hielt sich den Hut vors Bäuchlein, um die Partygäste mit einer gekonnten Verbeugung zu begrüßen.

»Pass auf, Rico, man sucht dich«, sagten einige.

»Die sind hinter dir her«, warnten andere.

»Wer?«, fragte Simón.

»Das Glück«, erwiderte Rico.

Jede Dachterrasse eine Insel, oder ein Land, wo alle lächelten, egal wie sie tanzten oder was sie sagten. Von diesen Dächern aus blickte man auf funkelnde Meere: All die Leben zu ihren Füßen, so klein, dass man sie, wenn man wollte, zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen konnte wie Pralinen aus einer Schachtel. Die beiden Ricos stellten sich an die Geländer auf den vielen Dachterrassen, die sie besuchten, und auf jeder führte Simón Paraden und Konter gegen ein aufgehängtes Wäschestück aus, während sein Cousin-Bruder in irgendeiner Ecke saß und mit dem jeweiligen Gastgeber tuschelte. Sie quatschten ein bisschen, und dann überreichte Rico ihnen ein Döschen mit schwarzem Deckel, in dem man Filme aufbewahrte.

»Was gibst du denen da, Rico?«, fragte Simón.

»Liebe. Nein, ich gebe ihnen Filme. Weißt du, warum? Weil das hier die besten Augenblicke ihres Lebens sind. Die einzig wirklich tollen Erinnerungen, die sie jemals haben werden, also schenke ich sie ihnen in einem Döschen. Ich ermuntere sie dazu, ihre Erinnerungen festzuhalten. Fotos zu machen.«

»Und von uns machen wir keine Fotos?«

»Nein. Weil wir sowieso die ganze Zeit Erinnerungen erzeugen. Uns gehört nämlich der Erinnerungsapparat, also können wir verschwenderisch sein.«

»Aber ich hätte gern ein Foto.«

In diesem Moment machte jemand eins. Ein gewisse Betty, die Simón bekannt vorkam, obwohl er noch nie mit ihr gesprochen hatte. Eigentlich hieß sie gar nicht Betty, aber der Name passte zu ihr, weil ihre Lieblingscomicfigur so hieß und sie sich so anzog wie sie und sich auch so frisierte: gepunktetes Top, über dem Bauchnabel zusammengebunden, Bleistiftrock. Betty, Betty Boop mit den Riesenaugen, pomadisiertes Schneckenwickelhaar und schwarzer Wirbel auf der Stirn. Sie redete viel und nicht nur mit dem Mund: Ihre an diesem Sommersonnwendtag gebräunten Schultern sagten Sachen, die in keinem Widerspruch standen zu dem, was ihre Augen hinter den dichten Wimpern versprachen und das vom Klingeling ihrer großen Kreolen flüsternd bestätigt wurde. Da bemerkte sie Simóns baffen Blick und bat ihn um etwas sehr Seltsames.

»Du musst mir einen Gefallen tun, Musketier.«

»Sag.«

»Wärst du so freundlich und trittst mir mal auf die Fußspitzen?«

Simón erstarrte zu einer Statue und überlegte, ob es sich um einen Trick oder einen Witz handeln könnte. Er betrachtete die Leinenturnschuhe mit der Plastikspitze, die noch makellos weiß war. Dann trat er mehrmals darauf, und innerhalb von zehn Sekunden waren die Turnschuhe um zwei Monate gealtert.

»Sehr freundlich, der Herr«, sagte sie mit einem strahlenden Lächeln.

»Wir haben einen Bärenhunger, Musketier. Kannst du uns nicht zwei Butifarras besorgen?«, fragte sein Cousin-Bruder.

Simón amüsierte sich prächtig auf seinem Spaziergang durch diesen Wald aus nackten, sich rhythmisch bewegenden Beinen, spießte zwei Würstchen auf seine Speiche, und als er wiederkehrte, sah er, wie sich hinter dem Laken, in grünes Licht getaucht, zwei schwarze Gestalten vereinten: der Schattenriss eines Monsters mit zwei Rücken.

»Danke, petit«, sagte Betty eine Weile später mit den vom langen Warten kalt gewordenen Butifarras in der Hand. Dann machte sie etwas Merkwürdiges: Sie löste einen der Spaghettiträger von ihrem Bikinioberteil und knüpfte Simón den Stoffstreifen ums Handgelenk. »Damit du nicht verloren gehst. Irgendwann gibst du es mir zurück.«

»Wie sagt man, Simón?«, sagte Rico.

»Weiß nicht.«

»Doch, weißt du.«

»Das Glück, das färbt ab.«

»Rico, pass gut auf dich auf heute.«

»Danke.«

Simón war so stolz auf sein neues Leben, das sich anfühlte wie ein mit Spitzen besetzter Samtanzug, den man an einem schönen Abend zum ersten Mal trägt. Sie gingen nach draußen, und Rico deutete in Richtung Berg, nach ganz oben.

»Simón sagt: Am Himmel sollen die Lichter angehen.«

Neun Scheinwerfer flammten hinter dem Museum auf, Lichtstrahlen, die die Wolken aufspießten und dem Berg einen Kamm aus Licht aufsteckten.

*

Sie waren von Dach zu Dach gesprungen, von Feier zu Feier, hatten auf den Terrassen an der Ronda de Sant Pau und der Ronda de Sant Antoni und im Stadtviertel Poble Sec gespannte Telefonkabel und Antennenskelette umschifft. Dutzende Fotodöschen hatten sie in der ganzen Stadt verteilt, auf jeder Party. Man könnte sagen, dass die Leute sie nervös erwarteten und nur tanzten, wenn sie – Überraschung – auftauchten. Sogar, dass sie nur für sie tanzten.

Auf den Straßen von Borne bestand Rico aus irgendeinem Grund darauf, Simón an die Hand zu nehmen. An mehr als einer Kreuzung ging er schneller, und seine Stimmung schlug um. Einmal sah Simón sogar, wie zwei Motorräder ihn beinahe überfuhren, wie sie die Scheinwerfer aufblendeten, ihnen offenbar folgten. Rico rannte nicht, aber er drückte seinem Cousin-Bruder fest die Hand. Jemand hielt Rico auf der Straße an, und sie schrien sich Sachen zu, die Simón nicht verstand; der andere trug Ketten um den Hals und hatte unter dem rechten Auge eine schwarze Träne tätowiert. Gegenseitiges Geschubse, Attacke und Rückzug wie beim Fechten. Rico hielt sich wacker, doch seine Knie verrieten ihn sogar in Simóns Augen. Eine faule Straßenlaterne, die sich nicht von der Stelle zu rühren gedachte, warf ihr Licht auf den sich anbahnenden Kampf. Da zeigte Rico auf seinen Cousin-Bruder, »du wirst doch nicht vor dem Jungen …«, und der Mann mit der Träne verschob das Duell mit einem unheimlichen Gelächter.

Und dann hielt sich Simón, der nichts mehr fragen wollte, obwohl er die Gefahr gewittert hatte, ohne ihren Geruch zu kennen, wieder an seinem Cousin-Bruder fest, während das Moped weitere Routen abklapperte zu Dachterrassen und Stränden voller Lagerfeuer. Das Geböller verhallte im Laufe der Stunden, als verstummte allmählich das Gelächter der Stadt. Als wollte die Stadt es noch hinauszögern aus Angst vor der unbehaglichen Stille danach.

Sie parkten in einer verlassenen Gegend und klingelten irgendwo. »Hier wohnt ein Schneider«, sagte Rico. Ein älterer Herr öffnete die Tür: ein Gestrüpp aus weißem Haar und ein Bärtchen aus Schaum, als hätte er noch schnell einen Schluck Bier getrunken, jedenfalls farblich passend zu seinem Dreireiher, der vermutlich aus Leinen war. Er bat sie herein, und der türkisfarbene Teppich dämpfte ihre Schritte. Sie folgten den zweifarbigen Brogues über einen Flur mit hoher Decke und vielen Büchern, bis sie zu einem riesigen Wohnzimmer gelangten, dessen eingebaute Regale vor Stoffen in allen erdenklichen Mustern überquollen. Der Wohnung entströmte ein Geruch, wie wenn man beim Jahreszeitenwechsel den Schrank umräumt und die neue Kleidung mit Kiefern- und Zitronenduft besprüht. Im Gegensatz zur Musik war das Licht gedämpft. Simón vertrieb sich die Zeit mit einer riesigen Schere, die zum Schneiden von Jeansstoff diente, und legte sich zwei mit purpur- und granatfarbenen Amöben bedruckte Tücher um den Hals, während der Galan und sein Cousin-Bruder im Zimmer nebenan ihre Angelegenheiten besprachen. Unterdessen lief die Musik weiter, jetzt mit der Zeile: »Warum darf keiner wissen, dass ich dich liebe, du, mein Leben?« Simón machte es sich auf einem zuckerwattefarbenen Sessel aus Damast bequem und wartete auf Neuigkeiten: »Man lebt nur einmal! Und man muss lernen, wie man lebt und wie man liebt.«

»Erheben wir die Gläser! Begrüßen Sie mit mir: Rico!«, verkündete der Galan mit merkwürdigem Akzent.

Und dann kam Rico heraus in einem Sakko, der mit einem bunten Feuerwerk bedruckt war, aus dem Nebenzimmer.

Der Schneider gab Rico zum Abschied Küsschen auf die Wangen und drückte sogar Simón einen auf die Stirn. Dazu lachte der Galan, und Simón sah in seiner Zahnreihe – im Licht der Wohnzimmerkerzen, den augenlosen Blick der Kleiderpuppen auf sich gerichtet –, zwei goldene Schneidezähne funkeln. Ein Schatz. An jenem Tag schenkte der Schneider ihnen eine Trompete, nur weil Rico zerstreut einen Blick auf sie geworfen hatte. Mein Cousin, dachte Simón, hat wirklich Zauberkräfte.

Als sie wieder draußen waren und die Straße entlanggingen, hielt Rico wie immer an jeder Telefonzelle an und prüfte, ob jemand sein Wechselgeld vergessen hatte.

»Die Leute meinen, sie bräuchten eine Karte, um einen Schatz zu finden, Simón. Dabei wimmelt es in der Welt vor Schätzen, wenn man nur da sucht, wo sonst keiner sucht.«

»Ah.«

»Das hat mir der Schneider beigebracht, Simón. Viele sagen, er ist ein Pirat. Mag sein, dass man Piraten nicht trauen kann, aber weißt du was? Oft besitzen sie Schatzkarten oder bewachen sogar einen Schatz.«

»In seinem Mund zum Beispiel«, sagte Simón, der an das goldene Lachen dachte und den ersten Scherz seines jungen Lebens machte.

»Das ist dir aufgefallen? Was ich dir jetzt beibringe, ist nicht von ihm, sondern von mir. Und es ist gratis. Es gibt Geheimnisse und besondere Dinge, die sind wie Goldzähne: Sie leben an Orten, die merkwürdig heruntergekommen wirken, funkeln in der Nacht und werden erst sichtbar, wenn jemand lächelt.«

»Ah.« Simón verstand ihn nicht, nickte aber, für alle Fälle, mit einem weißen Lächeln.

*

Sie waren hoch geflogen in der Nacht der Dächer, und trotzdem war ihre Landung nicht hart. Im Gleitflug segelten sie über die letzten Straßen zurück bis ins Baraja und wussten nicht, was größer war: ihr Hunger oder ihre Müdigkeit.

Rico schnalzte mit den Fingern, und Simón tat brav das, wozu diese Geste ihn aufforderte: Er stieg auf die Coca-Cola-Kiste, die immer neben dem Tisch stand, und beugte sich über das Tuch, um die Billardkugeln im Dreieck zu platzieren. Da tat Rico etwas Merkwürdiges, das sein Cousin-Bruder, gerade weil es so merkwürdig war, weil es mit einem Klick seine kindliche Gewohnheit durchbrach, so toll fand: Er fischte die schwarze Kugel aus dem marmorfarbenen Dreieck, setzte stattdessen die weiße Kugel hinein und führte den Anstoß mit der schwarzen aus. Anschließend versenkte er eine Kugel nach der anderen, in zehn Minuten, ohne auch nur einen einzigen Fehlversuch, bis nur noch die weiße und die schwarze Kugel übrig waren.

»Heute belassen wir es dabei«, sagte er und steckte sich jeweils eine Kugel in die Jackentaschen seines Sakkos. »Wir haben noch einiges zu tun.«

Rico hatte sein Studium aufgegeben und arbeitete jetzt stundenweise im Baraja. Zu seinen Verpflichtungen gehörte, die Tortillas für den folgenden Tag vorzubereiten, also krempelte er sich, egal, in welchem Zustand er nach Hause kam, die Ärmel hoch und schnitt Zwiebeln und schälte Kartoffeln, bevor er ins Bett ging. Es beruhigte ihn, wenn er sich dazu im Radio die Nachrichten anhörte: Stadtverschönerungen für die Olympischen Spiele, Belagerung Sarajewos, Neuigkeiten aus dem Irakkrieg. Manchmal wurde Rico einfach nicht müde, dann schälte er mehr Knollen als nötig; der Beweis für seinen Nightlag war am nächsten Tag nicht der große Kater, sondern die Menge an überschüssigen Kartoffeln in der Wasserwanne, die sich im Laufe der Stunden schwarz verfärbten. Das sei, sagte er manchmal feierlich, wenn er aufwachte und sie sah, seine Seele.

Er schälte also Kartoffeln, schnitt Zwiebeln und verquirlte mit routinierter, fast magisch anmutender Eleganz Eier, doch als er den Blick hob, sah Simón, wie ihm eine Träne über die Wange lief und sich an seinem Nasenflügel wölbte.

»Warum weinst du?«, fragte er.

»Ich weine nicht. Das sind die Zwiebeln.«

Rico hätte ihm von der schwefelhaltigen Aminosäure Iso-Alliin und dem Enzym Alliinase berichten können, die eine Art Reizgas erzeugen. Und es hätte auch jede Menge Sinn ergeben, wenn an diesem Abend nicht Simón derjenige gewesen wäre, der die Zwiebeln schnitt.

Nach getaner Arbeit saßen sie auf den Hockern an der Theke, und Rico zog eine dieser kleinen Servietten mit hohem Zelluloseanteil aus dem Spender, die sich so pergamenten anfühlen, und sagte:

»Was steht hier? Simón sagt: Lies es vor.«

»Danke für Ihren Besuch.«

»Dann pass mal auf.«

Er rollte die Papierserviette zu einer Art Kegel zusammen, nahm sie an der Spitze zwischen Daumen und Zeigefinger und zündete sie unten an.

»Steig auf, steig auf, geh niemals aus«, flüsterte Rico und beschwor damit eine magische Atmosphäre herauf. »Und solltest du doch ausgehen, dann an einem anderen Ort.«

Als die Serviette praktisch heruntergebrannt war, als die Flamme schon fast Ricos Hand erreicht hatte, stieg das gewichtlos gewordene Stück Papier wie eine Feuerträne auf zur Decke: ein letztes Aufleuchten, ein letztes, vereinzeltes Fünkchen, das zu Asche wurde. Simón hatte schon tausend Tricks wie diesen gesehen: Nur die Langweiler fragen, wie der Trick funktioniert, und nur die Klugen wissen es. Doch bis heute konnte er ihn sich nicht erklären. Er verstand einfach nicht, was Rico ihm hatte sagen wollen. Ich verrate dir jetzt mal was, Simón, auch wenn es nicht unbedingt stimmt: Besser, man verschwindet nicht nach und nach aus dem Leben der anderen; wenn man schon verschwinden muss, dann am besten mit einer Verbeugung. Indem man demjenigen, den man am meisten liebt, ein letztes Leuchten schenkt. Oder ihn, noch besser, erleuchtet.

*

Rico brachte ihn in sein Zimmer und hüllte ihn, obwohl es heiß war, in seinen Marlboro-Umhang. Dann sprach er zehn Minuten lang mit ihm, ruhig und künstlich unterkühlt, doch eigentlich triefend vor zärtlicher Vertrautheit. Zehn Minuten, die so lange dauerten, dass selbst Simón, der im Argwöhnischsein noch nicht geübt war, argwöhnisch wurde. Und was er da argwöhnte, war, dass dieser feierliche Vortrag nach Abschied klang. Da sagte sein Cousin zum letzten Mal: »Wenn alles vorbei ist, wirst du weinen.«

»Ich will aber nicht mehr weinen. Ich will einfach nur schlafen. Und lass bitte das Licht an.«

»Aber manchmal muss man weinen …«

»Nein. Weißt du, was ich will?«

»Was?«

»Du hast mich selbst danach gefragt. Was ich will. Weißt du also, was ich will?«

»Spuck’s aus.«

»Ich will nicht, dass du nicht bleibst.«

»Den Satz versteht kein Mensch, Krokettchen. Man kann sich nicht wünschen, dass etwas nicht passiert. Wünsch dir was für dich.«

»Das ist für mich: Ich will nicht, dass du nicht bleibst. Ich will, dass du nicht gehst.«

»Kannst du mal eben still sein … Das ist nicht so einfach.«

»Für mich auch nicht.«

»Hör mal, weißt du denn nicht, dass es unhöflich ist, das letzte Wort haben zu wollen?«

»Stimmt.«

II

Herbst 1994

Wir Unschuldigen trinken nur zu viel ohne Durst. – Ich Sünder trinke nie ohne Durst, ist’s nicht für jetzt, ist’s für künftig, man sieht sich vor, so gut man kann. Ich trinke für den kommenden Durst, trinke ewig. Trinkewigkeit, Ewigkeitstrinken!

François Rabelais, Gargantua und Pantagruel

Manch einer wird sagen, wir hätten einen Hauptdarsteller verloren, aber wir haben ja noch das Bühnenbild. Und eine Figur mit Zukunft. Einen weiteren möglichen Hauptdarsteller. Um Simón besser zu verstehen, sollte man vielleicht wissen, wo er sich herumgetrieben hat, nachdem Rico in jener Johannisnacht vor zwei Jahren spurlos verschwand.

Es gab in Sant Antoni und folglich im Baraja, dieser Taxifahrerkneipe, die Synthese und Symptom des Viertels war, Schauspieler, die nicht schauspielerten, und Gäste jeglicher Couleur, die es dafür umso lieber taten. Sant Antoni strebte nach der semiprosperierenden Seriosität von Ensanche, doch es konnte, weil es an sie angrenzte, den Trubel des Barrio Chino und das Amüsiermeilige der Avenida Paral·lel einfach nicht abschütteln, diesem einstigen Mekka des populären Vergnügens mit seinen großen Theatern, deren Leuchtreklamen längst erloschen waren. Also waren die Gäste, die im Baraja tranken, ein seltsames Ensemble aus Gitanos, die echte gefälschte Markenhandtücher und herrliche Anzüge aus billigem Stoff verkauften, Malochern der Industriewaagen-Fabrik Pivernat und Telefónica-Angestellten, Grundschullehrern, Friseuren und sogar Varieté-Tänzerinnen, Schauspieler ohne Autor und Regisseur. Sie wählten ihre Rollen selbst, stilisierte, aber lebenspralle Figuren, die sich aus dem Studium dessen ergaben, was das Stück, die Bar, benötigte: den Zyniker, den Eifersüchtigen, den Chaoten, den Virtuosen, den Rechthaber. Den Klugscheißer, der immer alles besser weiß, vor allem dann, wenn er keine Ahnung hat. Den, der das Leben liebt, außer seinem eigenen.

Schon möglich, dass Simón den einen oder anderen nicht so gut fand, aber eigentlich mochte er sie alle: wie sie ihr ganzes Leben der Textur ihres Alltags und ihrer Sehnsüchte anvertrauten. Wie sie jede Szene zu verschönern versuchten: Als sie die Ricos trösten wollten zum Beispiel, debattierte die Gemeinde vier Tage lang wie in einem wissenschaftlichen Seminar, was man ihnen schenken könne (einen Wellnessaufenthalt, einen Plattenspieler … einen Kurzurlaub, schlug jemand ungefragt vor), nur um zu dem Schluss zu gelangen, dass nichts schlimmer sei, als wenn das Geschäft ausgerechnet jetzt den Bach runterginge, woraus sich eine Verantwortung ableite: Sie mussten also noch mehr Stunden da drin verbringen und möglichst viel Geld in Alkoholika investieren.

Mit seinen gerade mal zehn Jahren war Simón unter diesen Stammgästen aufgewachsen: Noch vermochte er nicht richtig zu erkennen, welchen Part er übernehmen sollte, doch Rico hatte ihm die Idee in den Kopf gesetzt, er solle die Hauptrolle anstreben. Als Kneipenjunge, der das Wechselgeld korrekt rausgeben konnte, bevor er rechnen lernte, profitierte er von den widersprüchlichen Ratschlägen der versammelten Kundschaft.

Wenn unser Held Hausaufgaben machen musste, nahm er seinen Schulranzen und legte die Hefte und die in Folie gebundenen Bücher auf die Resopaltische. Lustig wurde es bei Aufgaben mit Zügen:

»Wenn ein Zug in Barcelona um vier Uhr abfährt …«, sagte Simón.

»Um vier fährt kein Zug ab, erst neulich wollte María um diese Uhrzeit fahren«, erklärte der Kapitän, der seinen Spitznamen der exzessiven Neigung verdankte, Gläser zu stemmen wie WM-Pokale.

»Und der andere Zug in Toledo …«

»Fahren nach Toledo überhaupt Züge, oder kommt man da nur mit dem Bus hin?«, mischte sich der Franco ein, der des Öfteren Nazisprüche von sich gab und rund um die Uhr provozierte, was er für gewöhnlich mit einem »Nicht die Eier dafür, was?« einleitete. »Man muss eben hinfahren und nachschauen! Nicht die Eier dafür, was?«

»Ich war schon mal in Toledo, aber mit Chauffeur, um bei einem Adligen aufzutreten«, trug die Diva bei, eine Varieté-Tänzerin aus der Paral·lel mit Kleopatra-Frisur, die auf der Sonnenbank den Deckel nie runterklappte (wodurch sie auch nie braun wurde).

»Weiß ich doch …«, sagte der Weißichdoch – der ständig und in jeder Situation diese Phrase von sich gab.

»Wenn der Zug in Toledo um drei abfährt … Wo treffen sie dann aufeinander?«, fragte Simón unbeirrt weiter.

»Danke für Ihren Besuch«, sagte, den Blick auf den Serviettenspender aus Plastik und Zink gerichtet, der Vorleser, dem man diesen Spitznamen verpasst hatte, weil er den lieben langen Tag Überschriften oder Flaschenetiketten vorlas: Fundador, San Ildefonso, 3, Jerez de la Frontera, Spain; Spanien gewinnt haushoch gegen Jugoslawien; der geschätzte Alkoholwert im Blut beläuft sich auf …

»Also, wer glaubt, dass …«, wollte der Richter schlichten.

Sogar er, der Schullehrer, dachte sich Fantasielösungen aus für mathematische Probleme, wenn er drei Gläschen Pacharán-Likör und weniger Unendlichkeit intus hatte. Er hieß der Richter, weil er einmal ein Stück Kreide gezückt und auf dem Terrazzofußboden eine Linie gezogen hatte mit der Aufforderung, bei einer Debatte, die er angezettelt hatte, Position zu beziehen. Als Chupito – Schnäpschen –, die kleine Katze, die eines Tages ins Baraja spaziert und einfach dageblieben war, diese Linie überquerte, rief jemand: »Ha, sieh einer an, ein Wackelkandidat!«

»Züge treffen nicht aufeinander. Züge kreuzen sich oder stoßen zusammen. Die Frage ist schlecht formuliert, Simón«, sagte Ringo.

Und so lernte Simón, auch durch das Schweigen der Ricos und Merlíns, dass Probleme sich manchmal auch lösen lassen, indem man so tut, als wären es keine.

Trotzdem waren sie immer noch da. Und die Hausaufgaben mit den Zügen erinnerten Simón daran. Züge, die zu Geisterbahnhöfen fuhren, wo all diejenigen lebten, die verschwunden waren. Er lächelte über all den Unsinn, den die Gäste von sich gaben, über all die zweifelhaften Ratschläge, denen er ausgesetzt war wie ein Passivraucher, doch er hatte sich angewöhnt, stets zur Tür zu schielen in der Hoffnung, dass Rico eintrat. Oder wenn nicht er, dann das Mädchen mit den grünen Haaren.

*

Nachdem die olympische Euphorie verflogen war und sich die Traurigkeit über das Verschwinden gelegt hatte, drehte sich die Welt ohne Rico weiter, und mit ihr, aus reiner Langeweile, der zehnjährige Simón. Er drehte sich um sich selbst wie ein zerstreut tanzender, nicht sehr feierlich gestimmter Derwisch, weil ihm der Schwindel gefiel, der sich einstellte, wenn er anhielt: Der Boden schwankte wie bei einer Galeere in stürmischer See, und hinter dem Tresen verschwammen die Farben der aufgereihten Flaschen.

»Weiter so, Großer«, feuerte der Kapitän ihn an.

»Dass du mir nicht zu großen Gefallen daran findest«, bremste Ringo.

Als Simón an jenem Samstag im Oktober 1994 aufhörte sich zu drehen, konnte er nicht sofort entscheiden, ob das, was seine Augen sahen, eine Halluzination war. Das Mädchen mit den grünen Haaren hatte gerade bibbernd die Kneipe betreten, als von draußen Wellen an die Tür klatschten: durchnässt, im Badeanzug, barfuß.

Sie war die Tochter vom Marsmenschen, einem Mann aus Murcia, verheiratet mit einer Frau aus Lérida, der drei Querstraßen entfernt eine Polierwerkstatt hatte: Das Poliermittel, diese grüne Paste, mit der man Geschirr, Bilderrahmen oder Motorräder auf Hochglanz brachte, spritzte wie Funken, wenn er die elektrische Walze in Gang setzte, und landete auf seinem Kopf. Und so spazierte er, nicht stolz, aber ohne dass es ihm peinlich war, mit seinen grünschimmernden Haaren durchs Viertel und hinein ins Baraja. Und dies hatte sich dann, als wäre es erblich, auf die Tochter übertragen, die ein Jahr älter war als Simón, sodass deren Haare, kaum dass sie sprossen, grün geworden waren. (Obwohl ihr Vater sie nicht um sich haben wollte, bestand sie darauf, die Tage bei ihm in der Werkstatt zu verbringen, im Funkenregen seiner Schleiferei.) Nach der Logik des Baraja nannte man sie aufgrund der birnenfarbenen Strähnen, die von den Leuten im Viertel als eindeutig grün betätigt wurden, die Marsmenschen. Eigentlich hieß die Tochter Estela, und Simón erschien sie wie von einem anderen Planeten.

Violeta, ihre Mutter, war strikt dagegen, dass das Mädchen Zeit im Baraja verbrachte. Zwischen Simón und Estela hatte allerdings schon vor dem Tag ihrer ersten Begegnung eine Verbindung bestanden. Ein Schauspieler, der in der Kneipe der Ricos öfters mal einen hob, trat mit seiner Theatertruppe bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele auf und verhalf Simón zu einer Eintrittskarte. Der Mann hatte beträchtliche Schulden am Tresen des Baraja, und um die zu begleichen, versprach er den Ricos, dass Simón bei dem Festakt Teil der Kinderschar sein würde: sein erster Auftritt in der großen Welt. Doch nachdem Rico verschwunden war, raffte sich niemand dazu auf, ihn zu den Proben zu bringen, also gaben die Erwachsenen einer Bitte des Marsmenschen nach – der zum ersten Mal in seinem Leben an seine Tochter dachte –, dieses Privileg und die damit verbundene Verantwortung auf Estela zu übertragen.

Nur einen Monat nach dem Verschwinden lief im Baraja der Fernseher, damit alle den großen Festakt verfolgen konnten. Auf dem Bildschirm, der erhöht auf einem Brett stand, rannten als Blumen und Vögel verkleidete Jungen und Mädchen kreuz und quer über den Rasen des Olympia-Stadions und simulierten das bunte Treiben auf der Rambla, bis sie sich schlagartig zu einem Mosaik zusammentaten, das ein einziges Wort bildete: HOLA. »Adios«, dachte Simón. Auf dem Querstrich des »H« tanzte eine als Vogel verkleidete Schauspielerin unfreiwillig aus der Reihe, und die Kamera fing einen grünen Pony ein, der unter dem schnabelförmigen Helm hervorlugte: Das war Estela. So wollte es zumindest Simón gesehen haben, damit er sagen konnte: »Mir wäre das nicht passiert.« Letzten Endes spielte dieses Missgeschick keine Rolle, der Festakt war längst zu einer Schulabschlussfeier geworden, bei der die Begeisterung mehr zählte als das Ergebnis. Die Kneipe, die erst seit wenigen Tagen wieder geöffnet hatte, applaudierte, und Simón ballte die Fäuste.

Die Gäste, die stolz auf das Mädchen waren, applaudierten auch beim restlichen Ideenfeuerwerk, bei dieser grandiosen Aufführung, mit der die Stadt, also auch sie selbst, sich der Welt präsentierte. Der spanische König zog zur katalanischen Nationalhymne »Els Segadors« ins Stadion ein, was sowohl den Befürwortern einer Republik als auch den katalanischen Nationalisten die Möglichkeit nahm, den Monarchen auszupfeifen, und umgekehrt den spanischen Nationalisten, die katalanische Hymne zu boykottieren. Anschließend wurde das Identitätsgewirr dadurch aufgelöst, dass man eine große Show über das Mittelmeer inszenierte, eine Idee, die man nur schwerlich kritisieren konnte, denn wer hatte keine schönen Erinnerungen an den Strand, an den man fuhr, wenn man mal drei oder vier Tage frei hatte? Zum Schluss spannte ein Athlet der Paralympics den Bogen und schoss einen Feuerpfeil ab, der, dort oben, die Schale entzündete. Wer sollte so etwas kritisieren wollen? Später würde sich herausstellen, dass die olympische Schale in Wirklichkeit die ganze Zeit über Gas verströmte und dass der Pfeil sie gar nicht getroffen hatte; vielmehr hatte er das Feuer nur im Vorbeifliegen entzündet und war in irgendeiner der verwaisten Straßen rund um das Stadion gelandet. Jedenfalls wurde die Flamme entzündet. Die feierliche Eröffnung war ein Spiel aus Gewitztheiten und Tricks. Trotzdem oder gerade deswegen war der Applaus absolut verdient. Nur die Dummen fragen, wie der Trick funktioniert, und selbst die Allerdümmsten sehen in diesem Feuerpfeil entweder den geflüchteten Rico oder die Stadt, sobald die Flamme erloschen ist.

Es zeugte von einer grausamen Ironie, dass sich so viele Menschen ausgerechnet in dem Moment dieser Euphorie hingaben und sich mit einem solchen Eifer auf neue Bekanntschaften freuten, nicht so sehr aus Nationalstolz (das würde erst später kommen), sondern eher aus kindlicher Freude an der Schönheit, als die Ricos durch das Verschwinden ihres charismatischsten Sprösslings besonders niedergeschlagen waren.

Denn das waren sie, und trotzdem empfing die Kneipe auch zwei Jahre nach der Eröffnungsfeier alle, die eintreten wollten, mit offenen Armen. In diesem Fall Estela, die ihren Vater suchte. Ihre Mutter war krank, lag im Bett, und sie kam gerade vom Schwimmtraining. Estela hasste Schwimmen, aber in der Stille fand sie Trost: Sie wusste nicht, was das Wort Apnoe bedeutete, doch sie hielt den Kopf unter Wasser und zählte, bis sie sich verzählte und dachte: Jetzt, jetzt wird man mir gleich applaudieren. Ihr Vater, der diese Leistung nie zur Kenntnis nahm, der sogar die gesamte Eröffnungsfeier der Spiele verpasst und betrunken vor sich hin gebrabbelt hatte, ohne den Blick zum Fernseher zu heben, hatte auf den Rängen des Schwimmbads gesessen und auf ihre Kleidung aufgepasst, aber dann hatte das Blau des gechlorten Wassers offenbar seinen Durst geweckt, und er war in irgendeine Kneipe gegangen, hatte seine Tochter vergessen, so wie jemand in einer Stadt, in der es selten regnet, seinen Regenschirm vergisst. Er hatte sich allerdings nicht für das Baraja entschieden, sodass Estela jetzt allein dastand, angestarrt von allen Gästen. Sie war in den letzten zwei Jahren sehr gewachsen; das Gelber-Vogel-Kostüm von damals würde ihr nicht mehr passen.

»Hallo!«, begrüßten sie mit olympischem Schalk, wie damals bei der Eröffnungsfeier, die Gäste.

Estela fand das offenbar gar nicht witzig.

*

Die Ricos waren viel zu beschäftigt, also fiel Simón die Aufgabe zu, Estela nach oben zu begleiten und ihr etwas zum Anziehen rauszusuchen. Simón, der seine olympische Ersatzfrau endlich live sah, ging von einem nachtragenden Neid unmittelbar zu einer merkwürdigen Faszination über. Er ertappte sich dabei, wie er drei Stufen auf einmal nahm, nur weil Estela ihm folgte.

Benötigen Mylady eine Pelerine, um Ihre Sittsamkeit zu wahren?, dachte er, sagte aber stattdessen: »Soll ich dir was zum Anziehen leihen?«

Seit einiger Zeit schon dachte Simón (und redete innerlich) wie die Figuren aus den Freien Büchern. Zwei Jahre war es nun her, dass Rico fortgegangen war, und durch diese Marotte fühlte er sich ihm weiterhin nah. Oder sie half ihm, sich an ihn zu erinnern. Denn noch immer musste er das Licht brennen lassen, um einschlafen zu können. Denn noch immer rannte er los, wenn er jemanden von hinten sah, der seinem Cousin ähnelte. Denn noch immer musste er nicht erst die Augen schließen, um sich sein Gesicht oder seine Stimme zu vergegenwärtigen.

Estela zuckte mit den Schultern. Es war ihre Lieblingsgeste, und das Viertel war Zeuge geworden, wie sie sie mit der Zeit perfektionierte, seit sie keine Kroketten mehr essen und keine Popeye-T-Shirts mehr anziehen wollte, also seit sie fünf war. Sie zuckte mit den Schultern, das muss man ihr lassen, wie niemand sonst: Sie tat es nicht aus Schüchternheit, vielmehr drückte sich darin das Wesen jener Menschen aus, die nicht nur die Untaten ihrer Nächsten nicht verurteilen, sondern auch ihre eigenen nicht. Jener Menschen, denen alles gleichgültig zu sein scheint. Wie ihrem Vater.

Estela war größer als Simón, also hätte er es sich nicht verziehen, ihr eines seiner T-Shirts mit dem Logo einer Bier- oder Zigarettenmarke auszuleihen, die ihr nicht passen würden. Daher war er nicht zu sich nach Hause gegangen, sondern in Ricos Zimmer. Beide Familien hatten einen Schlüssel zur Wohnung der jeweils anderen, und Simón verbrachte inzwischen mehr Zeit denn je bei seinem Onkel und seiner Tante.

»Das hier?«

Diesmal zuckte Estela nicht mit den Schultern, sondern nahm das T-Shirt, das ihr hingehalten wurde, und betrachtete es mit der Neugier eines Löwenjungen, das ein Straußenei entdeckt. Aufgedruckt waren das Wort BLONDIE und eine Frau mit Haaren so blond, dass sie fast grün wirkten, die einen Rauchring in Form eines »O« ausstieß.

»Gefällt’s dir?«

Sie zuckte mit den Schultern, zog sich ins Bad zurück, und als sie wieder herauskam, hatte sie das T-Shirt an, das ihr bis über die Knie reichte.

Wäre es zu Eurem Wohlgefallen, Euch an meiner Seite zu langweilen, während sich der Nachmittag verhaucht?, dachte Simón, wobei er im Geiste das Wort verbraucht benutzte.

»Wollen wir was spielen?«, fragte er schließlich.

Estela, wie konnte es anderes sein, zuckte mit den Schultern: Blondie lächelte, als sich das T-Shirt an beiden Seiten etwas anhob. Simón wusste nämlich, weil man es ihm erklärt hatte, wie man ein Mädchen beeindruckte. Er stieg auf einen Hocker und holte aus dem Schrank seines Cousin-Bruders ein Spiel. Es war sein Lieblingsspiel: der Chemie-Baukasten. In den Achtzigerjahren, als Rico noch ein kleiner Pimpf war, hatten seine Eltern den Versuch gestartet, ihren Sprössling für einen anständigen Beruf zu begeistern. Das kleine Energiebündel sollte ein Faible für die Wissenschaft entwickeln. Der Baukasten enthielt alle möglichen Laborutensilien: Destillierkolben, Pipetten, Reagenzgläser, Löffelchen. Und vor allem chemische Substanzen, deren Namen wie Zauberwörter klangen: Kaliumpermanganat, Kobaltchlorid, Natriumhydrogensulfat, Zinkpulver und Ricos Lieblingselement: Schwefel.

»Das habe ich früher immer mit meinem Cousin gespielt.«

»Meine Mutter hat’s mir erzählt, also, dass er gegangen ist.«

Offenbar kannte das ganze Viertel die Geschichte. Simón war sich nicht sicher, was ihn mehr störte: dass alle weiterlebten, als wäre nichts, oder dass sie immer dieses mitleidige Gesicht machten, wenn sie ihn sahen. Also vermied er dieses Thema, zumal er sowieso damit beschäftigt war, seine Besucherin zu beeindrucken, und folglich überhaupt keine Lust hatte, verletzlich zu wirken.

»Wenn man ein bisschen aufpasst, kann man machen, was man will.«

»Was man will« war ein Freibrief für alles Mögliche, für praktisch alles. Zum Beispiel dafür, dass Rico sich mal einen Schluck pflaumenfarbene Flüssigkeit hinter die Binde gekippt hatte und im Krankenhaus gelandet war. Oder dafür, wie er selbst gerade mit dem Alkoholbrenner herumhantierte. Simón konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie man verlässliche Tricks und Effekte zustande brachte, denn als er mit seinem Cousin gespielt hatte, war er noch zu klein gewesen, also mischte er unter dem aufmerksamen Blick Estelas – und Blondies – nach Gutdünken mehrere Substanzen zusammen.

»Und jetzt wird gezaubert. Nur Langweiler fragen, wie der Trick funktioniert, weißt du?«

Estela zuckte mit den Schultern. Simón deutete es so, dass sie mit subtiler Eleganz und gespielter Gleichgültigkeit das allergrößte Interesse zum Ausdruck brachte.

»Warte.« Wobei er in Wirklichkeit sagte: »Wahre.«

Wahre den Zauber. Zuerst roch es nur merkwürdig, und Estela musste ziemlich stark husten, aber dann fing es an zu knallen. Wenigstens hatte er ihr keinen Schluck angeboten. Sekunden später war der Teppich mit dubiosen Flecken versaut.

»Ich gehe jetzt«, sagte Estela.

Zweifelsohne hattet Ihr eine schöne Zeit. Ich sehe es an Euren erröteten Wangen, dachte Simón, sagte aber: »Hat’s dir Spaß gemacht?«

Estela zuckte mit den Schultern. Sie öffneten die Fenster, um das Zimmer zu lüften, und verabschiedeten sich. Estela ging als Erste nach unten, als hätten sie gerade eine Bank überfallen und wollten nicht, dass man sie miteinander in Verbindung brachte. Simón holte das Sportlexikon aus dem Wohnzimmer, damit die Gäste nicht fragten, wo er gewesen sei, und ihn womöglich foppten. Als er die Kneipe betrat, blieb sein Blick wie zufällig an einem Stammgast hängen, der einige Sekunden lang zurückstarrte wie eine Kuh und dann muhte: »Weiß ich schon, weiiiiß ich schon.«

»Ein Erdbeben in Los Angeles, Kalifornien, hat vierundfünfzig Tote und über fünftausend Verletzte gefordert«, murmelte in seiner Ecke der Vorleser.

*

Zwei Jahre zuvor hatte die Familie einige Tage gewartet, bis sie eine Vermisstenanzeige aufgab. Einerseits fand sich kein Hinweis auf Gewalt, andererseits hatte Rico keine seiner Habseligkeiten mitgenommen. Ersteres ersparte dem Viertel eine filmreife Polizeiermittlung: unerwartete Verdächtige, Tresenverhöre und präventive Festnahmen. Zweiteres warf einige Fragen auf: Manch einer würde behaupten, er habe nichts mitgenommen, weil er alles Simón habe überlassen wollen, schließlich gibt es immer noch unverbesserliche Romantiker.

Routinemäßig wurden alle Flüge überprüft, aber nirgends fand sich eine Spur, auch nicht an den Landesgrenzen. Den Führerschein hatte Rico schon mit achtzehn gemacht, doch ein Auto hatte er nicht, nur zwei Mopeds. Die Impala war unauffindbar, trotz ausgiebiger Suche. Und die Vespa stand direkt vor dem Baraja. Rico war erwachsen, also versprach die Polizei, weiterhin nach ihm zu suchen, riet aber auch, einfach abzuwarten, ob er sich meldete, oder es mit einer Fahndungssendung im Fernsehen zu versuchen (was die Ricos auch taten, allerdings erfolglos) oder innerhalb der Familie zu erörtern, was passiert sein könnte. Ob es vielleicht Gründe gab, warum er fortgegangen war. Alle Angehörigen sahen woanders hin: Dies war die Spezialität der Familie Rico, die ständig von Kneipengeplapper umgeben war, aber selten über die wirklich wichtigen Dinge sprach.

Sein Onkel und sein Vater hatten einander anfangs unterstützt, doch je mehr die Neuigkeit des Verschwindens verblasste, je schleppender die Suche verlief und je mehr der Schmerz zur Gewohnheit geworden war, desto verbitterter wurden sie, was sich in heftigem Streit entlud. Der eine war schon immer das Spiegelbild des anderen gewesen, gleich, nur andersherum. Simóns Vater, Lolo, trug seit jeher Cordsakkos mit Schulterpolstern und hatte 1982 am Parteitag der PSOE teilgenommen, während sein Onkel Elías dem Franquismus treu geblieben war. Beide waren Anhänger von Celta de Vigo, doch Lolo hatte in Barcelona eine große Sympathie für das Barça von Johan Cruyff entwickelt, woraufhin Elías seine Liebe zu Real Madrid entdeckt hatte. Lolo mit seinen Koteletten, dünn wie ein Radprofi; Elías mit seinem getrimmten Oberlippenbärtchen, Sequoia-Kragen, breitschultrig wie ein ehemaliger Baseballspieler.

Lolo hatte als Jugendlicher Trompete gespielt, ein Hobby, für das er von Elías immer kritisiert worden war (zu weibisch), der seinerseits keine Gelegenheit ausließ, einfach loszusingen. Elías konnte nicht verstehen, warum zum Teufel Lolo sich an manchen Sonntagen vom Tresen verabschiedete, nur um sich auf irgendwelchen Sardana-Festivals mit anderen Leuten zu treffen und Trompete zu spielen. Der eine trank Osborne und rauchte BN; der andere trank Fundador und rauchte Celtas. Lolo spielte Karten, während Elías Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hatte, damit im Hinterzimmer der Kneipe ein Billardtisch aufgestellt wurde. Der eine trank bei der Arbeit nichts, gönnte sich höchstens mal ein Bier, wenn das Tagwerk vollbracht war, und kippte es dann mit dem Spruch »Das ist das wahre Leben« runter, während Simóns Onkel andauernd an seinem Bistro-Glas nippte, das er mit einer stets halbvollen Flasche nachschenkte. Mit einem subtilen Manöver unter dem Tresen füllte er sie nach jedem Schluck wieder so weit auf, dass es so aussah, als hätte niemand sie angerührt. Rico hatte sie, nicht ohne Hintergedanken, »die ewige Flasche« getauft. Der eine sperrte das Baraja auf, der andere sperrte es zu, also trafen sie lediglich um die Mittagszeit aufeinander. Wenn etwas sie vereinte, dann die Trauer über Ricos Verschwinden: Elías wollte es nicht zugeben, aber er fühlte sich schuldig, und Lolo musste schwer an sich halten, um ihm keine Vorwürfe zu machen.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)