Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Luzifer-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der wilde Westen, eine Kleinstadt mit einem fürchterlichen Geheimnis, und ein uraltes Monster auf der Jagd nach Menschenfleisch. Montana 1878: Das Böse terrorisiert das kleine Städtchen Wolf Creek. Eine hungrige Kreatur schleicht durch die Nacht und hinterlässt eine Spur angefressener Leichenteile. Niemand kennt es, niemand hat es gesehen und niemand kann es stoppen. Deshalb wird Deputy U.S. Marshal Joseph Longtree nach Wolf Creek geschickt. Er weiß, dass hinter den Morden Sinn und Methode stehen – doch um die Wahrheit herauszufinden, muss er sich der Korruption und Verderbtheit vor Ort stellen und tief in den örtlichen Aberglauben eintauchen, bis er sich schließlich mit einem Monster aus der indianischen Mythologie konfrontiert sieht. "Tim Curran ist ein Poet des Grauens. Seine Sprache strotzt vor gewaltigen Bildern, die sich mit Stacheln und Widerhaken in der Erinnerung festsetzen und nicht mehr verdrängen lassen." [Andreas Gruber, Autor] "Sicher nichts für schwache Nerven, aber genau das, was ich von einem guten Horror Roman erwartet habe." [Lesermeinung] "Einer der besseren, wenn nicht überhaupt der beste Thriller von Tim Curran!" [Lesermeinung]

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

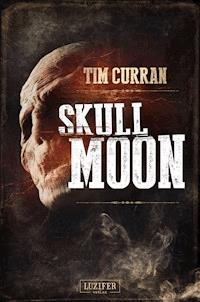

SKULL MOON

Tim Curran

This Translation is published by arrangement with SEVERED PRESS, www.severedpress.comTitle: SKULL MOON. All rights reserved. First Published by Severed Press, 2014. Severed Press Logo are trademarks or registered trademarks of Severed Press. All rights reserved.

Impressum

Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.

ISBN E-Book: 978-3-95835-138-7

Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte

unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de

Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.

Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

TEIL 1

NACH DER HENKERSSCHLINGE

Kapitel 1

Ein großer, aufgedunsener, obszöner Vollmond scheint.

Sein bleiches Licht stiehlt sich über die zerklüftete Landschaft voller Schattenlöcher des nördlichen Wyoming Territory. Unwirkliche schwarze Wolken jagen über den Himmel. Ein kühler Wind heult und kreischt; die dunklen Kiefern biegen sich und schwanken.

Eine einsame verkrümmte Eiche greift nach dem Himmel. Die rindenlosen Äste knarzen und stöhnen. Von einer verbrannten Astgabel baumelt eine mit zerfasertem Seil am Hals aufgehängte Leiche. Der Körper schwingt und dreht sich mit sanften, finsteren Bewegungen im Nachtwind.

Als die Augen aufgehen, klingt es wie trockene Lippen, die sich öffnen.

Kapitel 2

Der Indianer war alt. Sein Gesicht war wie eine Landkarte der Felskluften, die ihn umgaben. Er trug ein verblasstes graues Armeehemd und einen zerfledderten Soldatenhut der Scouts mit dem Silberabzeichen gekreuzter Pfeile. An den Füßen trug er schwarze Mokassins, deren Sohlen abgewetzt waren. Eine fleckige Decke hatte er um sich geschlungen. Er trug eine Öllampe, die zischte und Funken sprühte, und dabei groteske Schatten über die Felsen und kahlen, verkümmerten Bäume warf.

Er war sehr alt. Selbst er wusste nicht, wie alt er war, er konnte sich lediglich daran erinnern, dass er in seiner Jugend in den Bergen gegen die Bibertrapper gekämpft hatte. Und dass er viel später mit dabei gewesen war, als die Mountain Men 1840 ihr letztes großes Treffen abhielten. Damals, vor fast vierzig Jahren, war er bereits alt gewesen.

Er hieß Swift Fox und war ein Flathead.

Das wusste er genauso gut, wie er die Namen Old Fox oder Sly Fox kannte, mit denen ihn manche Stammesmitglieder hinter seinem Rücken riefen. Genau, wie er wusste, dass er die Weißen zuerst bekämpft und sich dann mit ihnen angefreundet hatte, und sogar in ihrer Armee auf den Feldzügen gegen die Dakota kämpfte.

Er marschierte weiter.

Als er eine Hügelkuppe erklomm, blies ihm der kalte Novemberwind Staub ins Gesicht. In der Ferne erblickte er die große Eiche und hielt darauf zu. Er ging vorsichtig. Sein langes Leben in diesem Terrain hatte ihn gelehrt, nicht hastig zu sein. Er hatte zu viele Männer eilig über die Felsen und Abhänge laufen sehen, die dann mit den Stiefeln hängengeblieben waren und sich die Fußgelenke gebrochen hatten. Ihm war das noch nie passiert, und dabei wollte er es auch belassen. Die Knochen alter Männer, so wusste er, heilten nicht mehr so gut.

Die Temperaturen lagen knapp über dem Gefrierpunkt.

Für diese Jahreszeit im Wyoming Territory war das durchaus normal. Und trotzdem grub sich die Kälte in ihn hinein, legte sich wie Frost auf seine Haut, verdickte sein altes träges Blut. Mehr als alles andere gab dies Swift Fox ohne jeden Zweifel zu verstehen, dass er ein alter Mann war.

Bei der großen Eiche stand er für eine Weile bewegungslos und betrachtete den gehängten Mann.

Das Halbblut Charles Goodwater hatte ihm davon erzählt. Er hatte den gehängten Mann aus der Ferne gesehen, als er sich an einen Hirsch anschlich, und war schnell ins Lager zurückgekehrt, um davon zu berichten. Swift Fox war gekommen, da er wusste, dass niemand die Leiche vom Baum schneiden würde, wenn er es nicht tat – weder Indianer noch Weiße. Und so, wie er die Welt sah, war etwas Gottverachtendes daran, einen Mann im Wind hängen zu lassen, bis er verfaulte und die Knochen herunterfielen.

Deswegen war er gekommen.

Swift Fox hielt die Öllampe mit ruhiger Hand und sah sich den Gehängten genau an. Er trug einen Mantel aus nachtblauem Tuch und schwarze Hosen, abgewetzte Texasstiefel und einen dunklen Hut mit flacher Krone. Das weiße Baumwollhemd war braun von getrocknetem Blut.

Swift Fox leckte sich über die Lippen und setzte die Lampe ab. Das flackernde Licht warf riesige umherspringende Schatten. Die Leiche hing keinen halben Meter über dem Boden, sodass Swift Fox nicht sehr hoch in den Baum klettern musste. Er zog ein langes gebogenes Häutungsmesser aus der Scheide an seiner Hüfte und säbelte am Seil. Die Klinge war scharf genug, um mit einem Hieb einen Finger abzutrennen, doch das Seil wollte nicht nachgeben. Er brauchte eine Weile, um es zu durchtrennen. Die Klinge blitzte im Mondlicht.

Mit einem dumpfen Aufprall fiel die Leiche zu Boden.

Langsam und vorsichtig kletterte Swift Fox herunter und setzte sich neben den Mann. Seine alten Gelenke protestierten knirschend. Die Hände des Mannes waren hinter seinem Rücken zusammengebunden und Swift Fox durchschnitt die Fesseln. Die Arme waren nicht steif, als er sie befreite und den Mann auf den Rücken rollte. Lange war er noch nicht tot.

Swift Fox strich sich eine Strähne weißen, vom Wind hochgewehten Haares zur Seite und hielt dem Mann die Laterne näher ans Gesicht. Er hatte die dunkle Haut eines Indianers, aber seine Gesichtszüge waren europäisch. Vielleicht ein Halbblut oder bloß ein Weißer, der sein Leben im Wind und der Sonne verbracht hatte.

Der Wind heulte wie die Geister der Toten in der einsamen Landschaft, als Swift Fox die Taschen des Mannes durchsuchte. Er trug weder Waffen noch Papiere bei sich. Innen im Mantel spürte Swift Fox jedoch Metall unter seinen Fingerspitzen. Er schlug die Kleidung auf.

Ein Abzeichen.

Der Gehängte war ein Deputy U.S. Marshal gewesen.

Der alte Mann wusste, dass sie dafür teuer bezahlen würden. Der Mord an einem Federal Marshal bedeutete nichts als Ärger, und zwar reichlich davon. Swift Fox sah dem toten Mann ins Gesicht.

Und die Augen öffneten sich.

Kapitel 3

In den folgenden vier Tagen kümmerten sich die vielen Töchter von Swift Fox um den gehängten Mann. Sie wickelten ihn in Büffelroben und fütterten ihn mit einer heißen Brühe aus Hirschblut. Währenddessen hielt der alte Mann Wache und rauchte seine Pfeife. Am Morgen des fünften Tages kam der Gehängte wieder zu Bewusstsein.

Er sah die Töchter und dann den alten Mann an. Mit einer trockenen, toten Stimme bat er um Wasser. Der alte Mann schickte seine Töchter fort und ließ den Gehängten aus einem Schlauch, der aus der Blase eines Büffels gefertigt war, so viel trinken, wie er wollte.

»Meine Kehle brennt«, sagte er schließlich. Seine Augen waren blau und eisig.

»Nichts ist gebrochen«, meinte Swift Fox. »Den Vätern sei Dank, dass Sie am Leben sind.«

»Du sprichst gutes Englisch.«

Der alte Mann akzeptierte dies als Fakt, nicht als ein Kompliment. »Ich war ein Scout in der Kavallerie.«

»Hast du mich hergebracht?«

»Ja.«

Unter Schmerzen nickte der Mann. Er sah sich um. »Flathead?«, fragte er.

»Ja. Ich heiße Swift Fox.«

»Joseph Smith Longtree«, sagte der Mann. »Wo genau bin ich hier?«

»In einem Lager an der nördlichen Gabelung des Shoshone River. Keine Meile von wo ich Sie gefunden habe, Marshal.«

Longtree hustete trocken und nickte. »Wie weit sind wir von Bad River entfernt?«

»Zwei Meilen«, erklärte ihm der Alte. »Nicht mehr und nicht weniger.«

Als Longtree sich aufsetzte, fing alles an, sich zu drehen. »Verdammt«, sagte er. »Ich muss nach Bad River. Die Männer, hinter denen ich her bin … vielleicht sind sie noch da.«

»Was für Männer sind das?«

Longtree erzählte es ihm.

Es waren drei, erklärte er. Charles Brickley, Carl Weiss und Budd Hannion. Sie hatten in Nebraska in einem Hinterhalt einem Armeewagen aufgelauert und alle sechs Trooper darin ermordet. Der Wagen war mit Karabinern der Armee beladen, die, so stellte sich heraus, an Krieger der Bannock verkauft wurden. Das war etwas, mit dem sich die Armee und das Indian Bureau auseinandersetzen mussten. Aber der Mord an Soldaten war ein staatlich geahndetes Verbrechen, weshalb das U.S. Marshals Office eingegriffen hatte. Longtree war den Mördern aus dem Dakota Territory bis nach Bad River gefolgt. Doch im Vorgebirge der Absarokas hatten sie ihm aufgelauert. Sie hatten sich auf ihn geworfen, ihn bewusstlos geschlagen und aufgehängt.

»Aber gestorben sind Sie nicht«, erinnerte ihn Swift Fox.

»Dank dir.« Jetzt konnte sich Longtree aufsetzen, ohne dass ihm schwindelig wurde.

Swift Fox musterte ihn. Sein Haar war lang und dunkel, mit einem blauschwarzen Schimmer, den die Weißen nicht hatten. »Bist du ein Halbblut?«, fragte er.

Longtree lächelte schmallippig. »Meine Mutter war eine Crow, mein Vater ein Bibertrapper.«

Swift Fox nickte. »Wann willst du hinter diesen Männern her?«

Longtree rieb sich den Nacken. »Morgen«, sagte er, sank wieder zu Boden und schloss die Augen.

Kapitel 4

Ein starker Wind wehte, als er Bad River erreichte.

Viel machte die Stadt nicht her. Eine zerfurchte Straße, die aus Dreck und getrocknetem Matsch bestand, wand sich zwischen Reihen von verwitterten Bretterhäusern entlang. Wo vorne über den Geschäften Schilder hingen, war dank Wind, Regen und Sonne nichts mehr zu lesen. Es gab einen Stall, einen Schmied und ein graues, mit Brettern zugenageltes Gebäude, das man vielleicht für ein Hotel halten konnte. Es gab keine Gesetzeshüter und kein Gefängnis. Das, weswegen Longtree gekommen war, würde er alleine erledigen müssen.

Sein Gesicht war staubig und schmutzig. Der Wind wimmerte zwischen den Häusern, als er das Pferd, das Swift Fox ihm geliehen hatte, draußen vor dem Stall anband. Das Pferd, ein alter Grauschimmel, war alles andere als froh darüber, draußen im Wind gelassen zu werden.

»Wird nicht lange dauern«, versprach Longtree.

Er öffnete die abgesägte Flinte, die ihm der alte Flathead mitgegeben hatte, lud sie und betrat den verrottenden Brettersteig, den der Frost jeden Winter auf dem Boden verschob. Seine Armeesporen klapperten, als er lief. Swift Fox war etwas kundschaften gegangen und hatte herausgefunden, dass die Männer, nach denen Longtree suchte, oft im Corner Saloon von Bad River zu finden waren.

Longtree befand sich nun auf dem Weg dahin.

Damit er nicht den umhergewehten Sand einatmete, hatte er sich das Halstuch über Mund und Nase gezogen. Die Flinte hielt er fest in den Händen und hatte die Augen zu Schlitzen verengt. Seine dunkle Kleidung war jetzt grau vor Staub. Vor dem Saloon hielt er inne. Das Gebäude war am Verrotten, einstöckig, die Bretterverkleidung verzogen und mit Farbresten bedeckt, und über dem schiefen Türrahmen hing eine daran genagelte Armeedecke.

Langsam trat Longtree ein, die Flinte schussbereit in den Händen. Drinnen war es düster; das einzige Licht kam von flackernden Öllampen. Der unebene Boden war mit streng riechenden Sägespänen bedeckt. Die stickige Luft stank nach billigem Alkohol, Rauch und Schweiß. Ausgemergelte Männer saßen an der Bar, einige an Tischen. Ein übergewichtiges, zahnloses Barweib, das speckig vor Schweiß und Schmutz glänzte, grinste Longtree mit gelbem Zahnfleisch entgegen.

»Was darf's sein?«, fragte der Bartender. Er war kahlköpfig und hatte nur einen Arm. Ein leerer Ärmel war an seiner Körperseite befestigt.

Longtree beachtete ihn nicht und ließ sein Halstuch über dem Gesicht, damit ihn die Männer am hinteren Tisch nicht erkannten.

Sie waren alle da. Brickley, dürr und verhutzelt, den Hut fast bis über die Augen gezogen. Weiss, mollig und klein, grinste seine Partner an. Hannion, ein muskulöser Riese, hatte quer auf einer Wange eine Messernarbe.

Longtree ging auf sie zu.

»Willst du was?«, fragte Weiss. In seinem Unterkiefer steckte ein einziger Goldzahn.

»Ich habe einen Haftbefehl für euch«, sagte Longtree. »Wegen Mordes.«

Sie sahen ihn mit großen hasserfüllten Augen an.

Longtree zeigte kurz sein Dienstabzeichen und zog sein Halstuch herunter.

»Oh Gott«, stammelte Weiss. »Gott im Himmel … du bist tot …« Er fiel nach hinten vom Stuhl, während Brickley und Hannion nach ihren Revolvern griffen. Longtree schoss Brickley ins Gesicht und pulverisierte seinen Kopf in einem Sprühregen aus Blut und Knochen. Hannion zog seinen Revolver und bekam eine Kugel in die Brust, schlug auf dem Boden auf und zuckte wild, pisste ganze Bäche von Rot.

Longtree öffnete die Flinte, nahm die Hülsen heraus und lud nach. Er trat über die Leichen und baute sich über Weiss auf. Der zitterte am ganzen Leib. Seine Hose war nass, wo er sich bepisst hatte. Blut der anderen beiden Männer klebte an ihm.

»Wo ist mein Pferd?«, fragte Longtree. »Und meine Revolver?«

Weiss erschauderte, konnte nicht reden.

Longtree trat ihn ins Gesicht. Die Sporen schnitten ihm die Nasenspitze ab und er wurde gegen die Leiche von Hannion geschleudert. Weiss, dessen linker Arm bis zum Ellbogen im blutigen Krater von Hannions Brustkorb steckte, schrie auf. Longtree packte ihn bei den Haaren und zerrte ihn auf die Beine.

»Meine Sachen«, sagte er mit trockener Stimme. »Und zwar sofort.«

Kaum imstande, sich auf den Beinen zu halten, führte Weiss ihn aus dem Saloon und durch den brüllenden Sturm zum Stall. Eine Lampe brannte und ein grauhaariger alter Mann ölte Zaumzeug ein. Er sah das Blut an Weiss kleben, sah Longtrees Dienstabzeichen, und ergriff die Flucht.

Weiss deutete auf Longtrees Pferd und Satteltaschen, seine zusammengerollten Decken und Waffen, die in der Ecke lagen. Dann fiel er wimmernd auf die Knie. Sabber lief ihm das Kinn hinunter.

»Töten Sie mich nicht, Marshal! Oh, Gott im Himmel, töten Sie mich nicht!«, brabbelte er mit gebrochener, lispelnder Stimme. »Bitte! Die andern hatten mich dazu gezwungen! Sie hatten mich gezwungen!«

Erneut trat Longtree ihm ins Gesicht. Der Mann heulte auf vor Schmerzen.

Seufzend wandte sich Longtree seinen Sachen zu und durchsuchte sie. Alles war noch da, abgesehen von den Haftbefehlen und den Steckbriefen mit Beschreibungen der Männer – das fehlte. Seine Revolvergürtel und mit Nickel beschlagenen Colts waren unversehrt. Sein Winchester-Gewehr war entladen worden. Ansonsten war alles unberührt.

Er hörte, wie sich Weiss hinter ihm stolpernd davonzumachen versuchte.

Blitzschnell drehte sich Longtree um und ließ ihn die Ladungen aus beiden Läufen spüren. Die Schüsse katapultierten Weiss durch die Tür; sein Brustkorb und Bauch wurden zerfetzt. Er fiel als Leiche zu Boden, wurde nur noch von ein paar zerfaserten Streifen Fleisch zusammengehalten.

Nachdem das Töten nun erledigt war, setzte sich Longtree hin und rauchte.

Kapitel 5

Später, als er die Toten zum Leichenbestatter gebracht und mit den Pferden und Waffen der Outlaws als Bezahlung eine Beerdigung arrangiert hatte, machte sich Longtree wieder auf den Weg. Er ritt zum Lager der Flathead und gab Swift Fox das Pferd und die Flinte zurück, bedankte sich.

Dann machte er sich davon.

Longtree gefiel Bad River nicht. Es stank nach Tod und Korruption. Doch wenn man ganz ehrlich sein wollte, gab es kaum Orte im Grenzgebiet, bei denen das anders war. Diese Wahrheit ließ ihn in tiefe Niedergeschlagenheit verfallen.

Und so ritt er weiter.

Er wendete sich nach Osten, in Richtung Fort Phil Kearny, wo ihn neue Befehle des U.S. Marshals Office erwarten würden.

Und in dieser Nacht stank die Luft nach vergossenem Blut.

Kapitel 6

Der Weichensteller war ein großer Kerl.

Er wog fast dreihundert Pfund, und obwohl einiges davon Fett war, bestand er hauptsächlich aus langen harten Muskeln, die sich in einem Leben voller schwerer Arbeit gebildet hatten. Er hieß Abe Runyon, war über Fünfzig und hatte schon so gut wie alles gemacht. Er hatte Pferdegespanne gelenkt und im Colorado Territory Postkutschen bewacht. Er war ein Vorarbeiter der irischen Arbeitstrupps gewesen, die für die Kansas Pacific Railroad Schienen von Kansas City nach Denver verlegt hatten. Er hatte Holz geschlagen und war Trapper gewesen.

Die Arbeit bei der Eisenbahn gefiel ihm von allem am besten.

Ganz besonders an diesem Abend. Das südwestliche Montana wurde schwer von einem Sturm gebeutelt. Schnee erstickte den Himmel, wurde von Windböen in Orkanstärke vorangetrieben, die aus den Tobacco Root Mountains herunterpeitschten. Fast zwanzig Zentimeter Schnee waren bereits gefallen.

Er saß in seinem Stellwärterhäuschen und spielte im Lampenschein Solitaire. Draußen heulte der Wind und ließ den kleinen Schuppen erzittern.

Runyon fluchte leise, wusste, dass er die Nacht dort draußen verbringen würde. Wusste, dass er ein verdammter Idiot war, die Gleise überhaupt unter den jagenden Wolkenfetzen zu inspizieren.

Heute Abend würde es keinen Whisky geben, sondern nur ihn und die Karten und den kleinen Holzofen, der ihn wärmte.

»Verdammt«, sagte er.

Er biss das Ende einer Zigarre ab und zündete sie mit einem Streichholz an, während er Tabakfussel ausspuckte. In der Ecke begann Schnee zu driften, den der Wind durch die Lücken ins Häuschen presste. Runyon stopfte einen Lappen in die Wand. Eine Weile sollte das wohl halten.

Er schluckte bitter wegen seines Pechs in dieser Nacht, wischte sich die Hände an seinem fettigen Overall ab und setzte sich wieder an sein Kartenspiel.

Dann hörte er das Geräusch.

Trotz des Windgeheuls und Klapperns des Schuppens konnte er es hören: Jemand machte sich draußen am Holzstapel zu schaffen.

Runyon wusste, wer das war.

Er stand auf, schnappte sich seinen leichten Hinterlader Colt Kaliber .38 und öffnete die Tür. Schnee und Wind peitschten ihm entgegen. Er biss die Zähne zusammen und kniff die Augen zu, kämpfte sich nach draußen und stapfte durch die Schneeverwehungen, die ihm an manchen Stellen bis zu den Hüften reichten. Hinter dem Schuppen ertappte er die Diebe auf frischer Tat.

»Gottverdammt noch mal«, brüllte er in den Sturm und Schnee. »Lasst das Holz fallen!«

Die Diebe waren drei mager aussehende Indianer in zerfledderten Büffelroben und abgenutzten Hirschlederleggins. Sie ließen das Holz fallen, starrten ihn mit großen dunklen Augen an. Eine dürre, hungrige Truppe, dünn wie Zaunpfähle und voller Verzweiflung.

»Bitte«, sagte einer von ihnen auf Englisch. »Die Kälte.«

Sein Englisch war zu gut für eine Rothaut, und das ließ Runyon die Galle hochkommen. Er gab sich mit Wilden wie den Blackfoot und Crow nicht ab, und ganz besonders nicht mit denen, die sich für zivilisiert genug hielten, die Sprache der Weißen zu sprechen. Runyon, der ein wahres Nachschlagewerk von Intoleranz war, hasste Indianer. Er war in einem Klima anti-indianischer Ressentiments geboren und großgeworden, dazu erzogen, alle außer den Weißen zu hassen. Ihm persönlich war nie ein Leid geschehen, aber er hatte von einem Überfall der Cheyenne im Indian Territory gehört, die seine Großeltern ermordet hatten, und wie sein Vater von einem Versteck aus mitangesehen hatte, wie die beiden von den Bastarden skalpiert worden waren.

»Ach, euch ist kalt?«, rief Runyon.

Derjenige, der Englisch gesprochen hatte, nickte. Die anderen beiden stierten nur. Runyon wusste, was sie dachten, kannte den Hass, den sie verspürten und wie viel lieber diese hinterhältigen verlogenen Schweine ihm die Kehle durchschneiden statt ihn ansehen würden.

»Der Sturm hat uns aufgehalten«, sagte der Indianer. »Wir brauchen Holz zum Feuermachen. Wir bringen morgen früh welches zurück.«

»Ach ja, natürlich, jede Wette. Ich gehe jede Wette ein, dass ihr das machen werdet.«

»Bitte.« Die Stimme klang ehrlich und wenn er ein weißer Mann gewesen wäre, selbst ein mörderisch veranlagter Rumtreiber, hätte sich Runyon davon berührt gefühlt.

Aber das hier waren Wilde.

Und er wusste, dass sie einen in dem Moment, wo man ihnen Gnade oder Mitleid zeigte, auslachten. Dass sie zurückkehren und einen bei der ersten Gelegenheit umbringen würden. Diese heidnischen Teufel respektierten Mitleid nicht; für sie war es Schwäche.

»Wenn dir kalt ist, Rothaut«, sagte Runyon und zielte mit dem .38er auf das Gesicht, »kann ich dich ganz schnell mit ein bisschen Blei aufwärmen.«

»Bitte«, sagte der Indianer. Hart erworbener Stolz ließ seine Stimme schwanken – es war nicht einfach, um ein paar Scheite Holz zu betteln.

»Verpisst euch!«, schrie Runyon. »Verpisst euch, bevor ich euch alle umlege!«

Langsam setzten sie sich rückwärts in Bewegung, ohne dabei den Weißen aus den Augen zu lassen. Nur zu gut wussten sie, dass das eine schlechte Idee wäre. Zu oft waren Stammesmitglieder ermordet worden, die bewaffneten Weißen den Rücken zugedreht hatten.

»Wir werden sterben«, sagte einer. »Aber du auch.« Und damit verschwanden sie.

Doch für Runyon bewegten sie sich nicht schnell genug.

Er blinzelte in den Wind, legte an und zielte auf den, der mit ihm gesprochen hatte. Er nahm den Rücken des Wilden ins Visier und drückte ab. Die Explosion war im heulenden, beißenden Wind kaum zu hören. So schlecht die Sicht auch war, konnte er doch den Wilden gerade noch hinfallen sehen, bevor wehender Schnee ihn verdeckte.

»Gottverdammte Heiden«, fluchte Runyon und machte sich wieder auf den Weg nach drinnen.

Er grinste, als er neben dem Ofen saß und sich die gefühllosen Hände wärmte, denn er war sich bewusst, die Welt von ein paar mehr dieser diebischen Rothäute befreit zu haben.

Die Schweine würden erfrieren.

Runyon lächelte.

Kapitel 7

Es war sehr viel später, als das Kratzen begann.

Runyon hatte in seinem Stuhl ein Nickerchen gemacht. Vor ihm war eine Partie Solitaire ausgelegt, in der Hand lag immer noch sein .38er. Er hatte davon geträumt, schön warm und gemütlich bei einem Drink und guten Essen in Wolf Creek zu sitzen. Dann schlug er die Augen auf. Er war nicht in Wolf Creek. Er war in dem gottverdammten Stellwärterhäuschen und wartete auf den Morgen.

Sich den Schlaf aus den Augen reibend legte er den Colt nieder und horchte. Irgendetwas hatte er gehört. Ein unbekanntes Geräusch. Grundlos wachte er nie auf. Er neigte den Kopf zur Seite und lauschte angestrengt. Der Wind heulte immer noch, der Schnee stob weiterhin in den Schuppen herein und das Gebälk zitterte wie vorher.

Aber jetzt war da noch etwas.

Ein tiefer, fast trauriger Klagelaut, den der Wind zerfetzte.

Und Kratzen. Als würden Krallen an den verzogenen Brettern des Schuppens schaben.

Er schluckte. Schweiß rann ihm langsam den Rücken hinunter. Es waren die Rothäute. Es mussten die Rothäute sein. Irgendwie hatten sie in den Minusgraden dort draußen überlebt und waren jetzt zurückgekehrt. Vielleicht mit einem Überfallkommando. Zumindest mit Gewehren, Messern und Hass.

Was hatte die Rothaut gesagt?

Wir werden sterben … aber du auch.

Runyon erschauderte.

Er hätte nicht einen erschießen sollen … er hätte sie alle erschießen sollen. Er hätte die Schweine durch den Schnee verfolgen und sie töten sollen. Sie alle erschießen und sich jede Menge Ärger ersparen …

Aber jetzt waren sie wieder da.

Runyon steckte sich die Zigarre neu an. Er wünschte sich, dass er mehr Patronen für den Colt mitgebracht hätte, aber Teufel auch, mit so etwas hatte er nicht gerechnet. Er hätte es besser wissen sollen. Diese Wilden hielten ständig Ausschau nach weißen Männern, die allein waren, um sie zu ermorden und auszurauben.

Jetzt umrundeten sie den Schuppen, bewegten sich mit leisen Schritten. Er konnte hören, wie sie an der Rückwand schabten. Aber was er dann hörte, ergab keinen Sinn: Knurren. Ein tiefes, animalisches Knurren. Kein Mensch gab solche Laute von sich. Vielleicht hatten sie einen Hund dabei. Er konnte ihn schnüffeln hören, wie er die Nase gegen die Bretter presste, tief grollte und wie ein Stier schnaubte. Runyon richtete den .38er auf die Tür.

Der erste, der reinkam, würde ein toter Mann sein.

Die Tür begann zu rütteln und schütteln, als würde jemand daran zerren. Die Bretter erzitterten und ächzten unter großem Druck. Nägel begannen, herauszufliegen. Jetzt war das ganze Häuschen in Bewegung, schwankte hin und her, während draußen irgendetwas daran riss und zerrte. Für so viel Druck war der Schuppen nicht gebaut worden. Das Dach stürzte ein und Schnee fiel hinab, als die Dachbretter durchbrachen.

Die Lampe erlosch, als der Schnee sie umfing.

Mit einem Schrei in der Kehle fing Runyon an, gegen die Bretter der Hinterwand zu treten, sie herauszubrechen. Gerade, als er ein paar Bretter aus dem Weg zog und seinen massiven Körper durch die Öffnung quetschte, zersplitterte die Tür zu Kleinholz.

Er kämpfte sich durch die Schneewehen. In seinen Ohren hallte das betäubende Heulen des Dinges wider, das kein Mensch sein konnte. Er rannte durch den umherwirbelnden, wehenden Schnee, stolperte, fiel, zog sich vorwärts. Hinter ihm tönte ein tiefes böses Knurren und etwas, das sich wie zusammenschnappende Zähne anhörte.

Er drehte sich um und schoss zweimal auf eine verschwommene dunkle Gestalt.

Eine gigantische Gestalt.

Jetzt konnte er das Biest riechen. Verwesungsgestank ging davon aus, Dünste von verrottendem Fleisch und frischem Blut.

Runyon schrie – ein schrilles, wahnwitziges Kreischen, das im Wind zerbrach.

Und irgendetwas antwortete mit einem bellenden Heulen.

Keuchend im Schnee liegend, die Finger steif um den Griff seines Colts gefroren, sah er, wie ihn eine große schwarze Gestalt ansprang. Viel zu groß für einen Menschen. Ein Riese. Runyon feuerte vier Mal, dann wurde ihm der Revolver aus der Hand geschlagen.

Aber die Nässe.

Sie dampfte von seinem Handgelenk hoch.

In der betäubenden Kälte hatte er es nicht einmal gespürt, doch jetzt konnte er es sehen: Das Ding hatte seine Hand am Handgelenk abgeschlagen. Und noch während diese Gedanken in stillem Wahn durch seinen Kopf taumelten, griff die schwarze unförmige Gestalt erneut an.

Runyon sah rote schielende Augen.

Er konnte den heißen, fauligen Atem riechen, als wäre ein Kadaver in der Sonne zum Verrotten liegengelassen worden.

Und dann wurde sein Bauch vom Schoß bis zur Kehle aufgeschlitzt, und er nahm nur noch Schmerz und den Tod wahr.

Runyon war der Erste. Aber nicht der Letzte.

Kapitel 8

Als der Morgen dämmerte, hatte der Sturm nachgelassen.

Der Wind war kühl und frisch, aber nur noch wenige Schneeflocken taumelten aus dem klaren, eisigen Himmel herab. Auf dem Gelände der Union Pacific Railroad in Wolf Creek ging es zu wie jeden Tag. Kurz vor neun Uhr entdeckte ein Signalgeber die Überreste des Stellwärterhäuschens. Als er sich dahinter umschaute, sah er eine einsame blutverkrustete Hand aus einer Schneewehe hervorstechen.

Innerhalb einer Stunde waren die Gesetzeshüter da.

»Wie erklären Sie sich das, Doc?«, fragte Sheriff Lauters und rieb sich die behandschuhten Hände. Er wollte mit der Untersuchung schnell fertig werden.

Dr. Perry schüttelte nur den Kopf. Er hatte schneeweißes Haar, obwohl sein hängender Schnurrbart nur etwas stahlgrau gesprenkelt war. Er war ein dünner, zierlicher Mann mit Rückenproblemen, wie offensichtlich war, als er neben der verstümmelten Leiche von Abe Runyon in die Hocke ging. Sein Gesicht verkrampfte sich zu einer schmerzverzerrten Maske. »Ich weiß nicht, Bill. Ich habe keine Ahnung.«

»Irgendein Tier«, sagte der Sheriff. »Das kann kein Mensch getan haben. Vielleicht ein großer Grizzly.«

Perry schüttelte den Kopf, zuckte zusammen. »Nein.« Eine Pause. »Das war kein Grizzly. Diese Bissspuren sind von keinem Bären, zumindest von keinem, den ich je gesehen habe.« Er sprach voller Überzeugung. »Ich habe in den Bergen viele Männer wieder zusammengeflickt, und auch viele begraben, die einem hungrigen Grizzly in die Quere gekommen waren. Das war kein Bär.«

Lauters sah wütend aus; sein blasses, aufgedunsenes Gesicht verzog sich grollend. »Was war es denn sonst, Himmel noch mal?« Das schmeckte nach Ärger, und Ärger konnte er nicht ausstehen. »Verdammt noch mal, Doc, ich brauche Antworten. Wenn da irgendwas rumschleicht, dass Menschen reißt, muss ich das wissen. Ich muss wissen, was ich jage.«

»Tja, jedenfalls keinen Bären«, entgegnete Perry steif und starrte die Überreste an.

Abe Runyon fehlten das linke Bein, die rechte Hand und der linke Arm. Mit einer Axt oder Säge waren sie nicht abgetrennt worden, sondern abgerissen. Sein Gesicht war zerfleischt und die Kehle herausgerissen worden. Überall war Blut, das im Schnee zu Kristallen erstarrt war. Der Körper war ausgehöhlt und die Eingeweide nirgendwo zu finden. Keiner der Männer zweifelte daran, dass Abe Runyon zum Fressen getötet worden war.

Mit Lauters' Hilfe drehte Perry den steifgefrorenen Leichnam um. Das Flanellhemd, das Runyon unter seinem Arbeitsanzug getragen hatte, war zerfetzt. Perry schob ein paar zerrissene Zipfel davon beiseite und legte Runyons Rücken frei. Von seinem linken Schulterblatt bis zum Gesäß verliefen raue Krallenspuren.

»Sehen Sie?«, sagte Perry.

Er nahm einen Bleistift aus seiner Tasche und untersuchte die Wunde. Es waren vier einzelne Rillen, von denen jede an ihrem tiefsten Punkt um die acht Zentimeter tief ins Fleisch hineingegraben war. Hinten am Nacken waren tiefe Wunden, die Perry als Zahnspuren erkannte. Sie hatten einen größeren Durchmesser, als der Bleistift breit war, und waren fast genauso tief.

»Kein Bär hat ein solches Maul«, erklärte Perry dem Sheriff. »Etwas, bei dem die Zähne so auseinanderliegen und derartig angeordnet sind, habe ich noch nie gesehen.«

»Scheiße auch, Doc«, spie Lauters aus. »Denken Sie mit. Hunde? Wölfe? Ein Puma? Sagen Sie mir was.«

Perry zuckte die Achseln. »Das hat kein Wolf getan. Kein Hund. Keine Wildkatze. Wissen Sie, wie groß dieses … Raubtier gewesen sein muss? Heiliger Herrgott.« Er schüttelte den Kopf. Ihm gefiel das nicht. »Verdammt, Sie haben Abe doch gekannt. Der hatte weder vor Mensch noch Tier Angst. Wenn das Wölfe gewesen wären, hätten sie alles aufgefressen. Und er hat mit seinem .38er fünf Schüsse abgegeben – wo sind denn die Toten?«

»Vielleicht hat er danebengeschossen«, meinte Lauters.

»Er war ein begnadeter Schütze und das wissen Sie auch.« Mit Lauters Hilfe stand Perry steifbeinig auf. »Tja, was soll ich sagen, Bill. Ein Bär war's nicht, das ist unmöglich. Diese Bisswunden sind unglaublich – sicher zwölf bis fünfzehn Zentimeter tief.« Er sah besorgt aus. »Mir ist keine Tierart in dieser Gegend bekannt, die das gewesen sein könnte. Und ich bete zu Gott, dass ich dem Vieh nie begegnen werde.«

»Wollen Sie damit sagen, dass wir es mit einer neuen Tierart zu tun haben?«

Perry zuckte nur die Achseln, weigerte sich, zu spekulieren.

Lauters spuckte einen Strahl Tabaksaft in den Schnee und schaute auf die Berge. Er hatte das unangenehme Gefühl, dass sich in Wolf Creek böse Dinge zutragen würden.

Kapitel 9

Als Joseph Longtree in das Rechteck hereinritt, das Fort Phil Kearny beschrieb, waren die Leichen das Erste, was er sah. Acht Tote lagen auf festgetretenem Schnee und waren mit Planen bedeckt, die flatternd im Wind peitschten. Es waren Cavalry Trooper, entweder an Krankheit oder Schüssen gestorben. Im Wyoming Territory gab es von beidem reichlich. Er brachte sein Pferd vor den Leichen zum Stehen und folgte einem Trooper in den Stall.

Er war nicht das erste Mal im Fort. Aber wie bei allen Forts im Westen wechselten auch hier ständig die Befehlshaber; ganz besonders während des Sioux Kriegs von '76. Überall waren Trooper gestorben. Und jetzt, zwei Jahre später, hatte sich daran nichts geändert.

Nachdem sein Pferd untergebracht war, machte sich Longtree auf den Weg zum größeren der Blockhäuser, da er wusste, dass es die Kommandanten des Forts beherbergte. Drinnen war es warm. Ein großer offener Steinkamin war mit brennenden Scheiten gefüllt. Ein paar Schreibtische standen im Raum verstreut, hinter denen müde aussehende Offiziere saßen, deren abgenutzte Uniformen von einem kräftigen Blau zu gräulichem Indigo verblasst waren. Sie beobachteten ihn aus rotgeränderten Augen.

»Kann ich Ihnen helfen, Sir?«, fragte ein Lieutenant mit Hängeschultern. Er hatte ein nervöses Zucken im Mundwinkel und kniff ständig seine bernsteinfarbenen Augen zusammen – eine Gewohnheit, die von den langen Monaten herrührte, in denen er Sioux Krieger durch die heiße Sommerhitze und eisigen Winterwind gejagt hatte.

Longtree leckte sich über die aufgesprungenen Lippen, öffnete seinen Mantel und zeigte kurz sein Dienstabzeichen. »Joe Longtree«, sagte er mit ausdrucksloser Stimme. »Deputy U.S. Marshal. Ich glaube, Sie haben Befehle für mich vom Marshals Office in Washington hier.«

»Einen Moment, Sir«, sagte der Lieutenant und schlurfte zum Zimmer des befehlshabenden Offiziers. Er kehrte mit einem kleinen, stämmigen Mann zurück.

»Wir erwarten Sie bereits, Marshal«, sagte der Captain. Er streckte ihm die Hand entgegen. »Captain Wickham.«

Longtree schüttelte ihm schlaff die Hand. »Meine Befehle?«

»Hab ich nicht«, entschuldigte sich der Captain. Seine runden Wangen waren gerötet und er hatte eine beginnende Halbglatze. Der graue wuchernde Backenbart saß ihm wie zwei Pelze im Gesicht. »Aber wir haben jemanden hier, wissen Sie. Und zwar einen gewissen Marshal Tom Rivers. Aus Washington.«

Longtree machte große Augen.

Rivers war der Chief U.S. Marshal, dem alle Federal Marshals in den Territories unterstellt waren. Longtree hatte ihn nicht mehr gesehen, seit Rivers ihm das Amt verliehen hatte.

»Tom Rivers?«, fragte Longtree, dessen Mimik sich nun belebte.

»Jawohl, Sir. Er ist gekommen, um sich mit Ihnen zu treffen, bevor er nach Laramie weiterreitet. Ich befürchte, im Moment ist er gerade mit Colonel Smith unterwegs.« Wickham runzelte die Stirn. »Gestern Abend hat ein Kriegertrupp der Sioux einer unserer Patrouillen aufgelauert. Wir haben acht Männer verloren. Acht Männer, verdammt noch mal.«

Longtree nickte. »Ich habe die Leichname gesehen.«

»Furchtbare, furchtbare Sache«, gab Wickham zu.

»Sicher, dass es die Sioux waren?«

Wickham schaute beleidigt drein. »Sicher? Natürlich sind wir uns sicher. Diese Schweine bekämpfe ich schon seit zehn Jahren, Sir.« Er gewann schnell wieder die Fassung. »Mit ein paar vereinzelten Stämmen haben wir noch Probleme. Die meisten wissen nicht mal, dass sich Crazy Horse ergeben hat. Und bis sie davon hören … Sie können es sich vorstellen, Marshal.«

»Wann erwarten Sie sie zurück?«

»Vor der Dunkelheit, Sir. Ich habe gehört, dass Sie die Kerle verfolgt haben, die den Planwagen in Nebraska ausgeraubt haben – mordende Räuber. Wie ist es Ihnen ergangen?«

Longtree zuckte die Achseln. »Nicht so gut, wie ich gehofft hatte.« Er kratzte sich das Kinn. »Habe alle drei begraben müssen. Lebendig wären sie mir lieber gewesen.«

»Das hatten sie verdient, Sir.« Wickham klopfte Longtree auf die Schulter. »Wie es aussieht, bleibt Ihnen noch einiges an Zeit, bis der Colonel und seine Truppe zurückkommen. Sie haben einen langen, anstrengenden Ritt hinter sich, Sir – darf ich vorschlagen, dass Sie von unserer Gastfreundschaft Gebrauch machen?«

»Das wäre sehr angenehm«, sagte Longtree, der die Belastungen der letzten Tage deutlich spüren konnte.

»Lieutenant!«, bellte Wickham. »Suchen Sie dem Marshal ein Bett. Ich denke, er wird auch etwas Warmes zu essen haben und ein Bad nehmen wollen.«

Der hängeschultrige Lieutenant verließ den Raum.

»Wenn es Sie nicht stört, Sir, würde ich mich gerne mit Ihnen auf einen heißen Drink zusammensetzen.«

»Ich folge Ihnen gern, Captain«, sagte Longtree.

Kapitel 10

Das Grog-Haus war innen schlecht beleuchtet, dunkel und roch nach Kiefernharz und Alkohol. In der Mitte standen Reihen von Tischen, an welche Bänke voller Astknoten herangeschoben waren. Longtree und Wickham holten sich jeder einen Becher heißen Rums und setzten sich. Außer ihnen war sonst niemand da.

Longtree war schon länger nicht mehr in Kearny gewesen, aber viel verändert hatte es sich nicht. '68 war es aufgrund der kriegerischen Indianer genauso aufgegeben worden wie die Forts C.F. Smith und Reno, die entlang des alten Bozeman Trail lagen. Lediglich Kearny war wieder besetzt worden, und das 1875.

»Dann erzählen Sie mir doch mal von Ihren Abenteuern in Bad River«, sagte Wickham auf seine typische kernige Art. Selbst wenn er sich über rüschenbesetzte Frauenunterwäsche unterhielt, klang es dank seiner Stimme maskulin.

Longtree nippte an seinem Drink. »Da gibt's nicht viel zu erzählen.«

»Die haben sich wohl gewehrt, was?«

Unwillkürlich musste Longtree lachen. »Das kann man wohl sagen.« Mit leiser Stimme beschrieb er, was sich ereignet hatte. »Wenn der Flathead nicht gewesen wäre … na, das können Sie sich ja vorstellen.«

Wickham zog die Augenbrauen zusammen. »Das ist seltsam ausgegangen, würde ich sagen. Kaum ein Mann überlebt eine Henkersschlinge. Ich kenne nur einen, und der hat den Rest seiner Tage mit einem schiefen Nacken zugebracht.«

»Sonderlich gut fühlt sich mein Hals auch nicht an«, gab Longtree zu und sah dem Captain in die Augen. »Aber nichts hat Schaden erlitten. In einer Woche wird es mir wieder gut gehen.«

»Trotzdem komisch.«

Longtree hatte das starke Gefühl, dass Wickham ihm nicht glaubte. Er öffnete die obersten Knöpfe seines Hemds und legte einen um seinen Hals gewickelten Verband frei. Vorsichtig nahm er ihn ab. Eine geschundene, abgeschürfte, roh aussehende Wunde zierte seinen Hals.

Wickhams Augen quollen hervor. »Mein Gott … wie konnten Sie das überleben? Wie?«

Longtree wickelte sich den Verband wieder um. »Ich habe keine Ahnung. Glück? Schicksal? Dank der Gnade Gottes?« Er zuckte die Achseln. »Sagen Sie's mir.«

Wickham fiel dazu nichts ein. Er trank seinen Rum aus. »Also, ich muss dann mal wieder an die Arbeit, Marshal. Ich bin mir sicher, dass wir uns noch sehen werden, bevor Sie gehen. Einen schönen Tag noch, Sir.«

Longtree sah ihm nach. Zweifelsohne ging er, um mit seinen Offizieren über den gehängten Mann zu tratschen. Ihm die Wunde zu zeigen, war wohl etwas dramatisch gewesen, nahm Longtree an, aber er hasste es, Zweifel in den Augen eines Mannes zu lesen. Und nach allem, was er durchgemacht hatte, fand er, dass man ihm ruhig ein wenig Drama verzeihen konnte.

Er bestellte sich noch einen Rum und wartete.

Wartete und dachte an Tom Rivers.

Kapitel 11

Das Zimmer war nicht schlecht.

Ein Bett mit Decken stand darin, und in der Ecke war ein kleiner Ofen, in dem ein paar Holzscheite brannten. Ein Waschzuber war für ihn mit dampfendem Wasser gefüllt worden. Ein Stück Seife und Handtücher lagen bereit.

»Ganz wie zu Hause«, sagte Longtree, stieß sich die Stiefel von den Füßen und zog seine Kleidung aus.

Nach seinem dritten Rum war der Lieutenant gekommen und hatte ihn in die Offizierskantine geleitet. Dort hatte er sich mit zarten Büffelsteaks, gebackenen Kartoffeln und Maisbrot vollgestopft, das er mit Bier hinuntergespült hatte. Eine so gute Mahlzeit hatte er schon lange nicht mehr gegessen.

Während er sich den Schmutz und Schweiß der letzten Woche von der Haut schrubbte, dachte er über Tom Rivers nach. Warum sollte der Chief U.S. Marshal aus Washington ins Wyoming Territory kommen, nur um ihm seine Befehle zu überbringen? Das machte einfach keinen Sinn. Vielleicht war Rivers dabei, seinen Marshals einen Besuch abzustatten – etwas, von dem Longtree noch nie zu Ohren gekommen war – und hatte beschlossen, Longtree die Befehle höchstpersönlich auszuhändigen.

Könnte schon sein.

Aber Wickham hatte gesagt, dass Rivers ihn sehen wollte, bevor er nach Laramie weiterritt. Was konnte so wichtig sein, dass Rivers wartete, bis er ihn zu Gesicht bekam? Es hatte kein bestimmtes Datum für Longtrees Eintreffen gegeben. Statt am heutigen Tage hätte er ebenso gut nächste Woche oder nächsten Monat kommen können.

Longtree lehnte sich im entspannenden, dampfenden Wasser zurück und grübelte. Seine Gedanken jagten einander.

Es bestand auch die Möglichkeit, dass Rivers persönlich gekommen war, um ihm mitzuteilen, dass seine Ernennung zum Marshal rückgängig gemacht worden war. Anderen war das bereits passiert. Doch es schien unwahrscheinlich. Longtree gehörte dem Marshal Service seit 1870 an und in der Zeit waren ihm von den Dutzenden von Männern, die er gejagt hatte, nur wenige entkommen. Seine Leistungen waren beeindruckend. Wenn ihm gekündigt wurde, dann konnte es zumindest nicht an der Ausführung seiner Arbeit liegen.

Und das Trinken? Konnte es daran liegen?

Auch unwahrscheinlich.

In letzter Zeit hatte er sich nicht viel Alkohol erlaubt. Und wenn, dann nur, wenn er nicht hinter jemandem her war. In der letzten Zeit hatte er keine Zeit zum Trinken gehabt. Ein Einsatz war dem nächsten gefolgt, ohne dass dazwischen freie Tage gewesen wären. Zuvor hatte es immer an der Langeweile gelegen …

Nein, Rivers Erscheinen hier konnte damit nichts zu tun haben.

Den Grund dafür konnte Longtree jedoch nicht erraten.

Auf einmal wurde ihm bewusst, dass das Wasser kalt geworden war und dass jemand heftig an die Tür klopfte.

»Komme schon«, murmelte er.

Kapitel 12

»Lassen Sie mich raten«, sagte Longtree. »Ich bin gefeuert.«

»Natürlich nicht, Joe«, sagte Tom Rivers und ließ sich auf einen Stuhl vor dem Feuer sinken. Er wärmte sich die Hände. »Ganz im Gegenteil, wir brauchen Sie jetzt mehr denn je.«

Longtree, der nur lange rote Unterwäsche trug, strich sich die schulterlangen Haare zurück und band sie sich mit einem Lederband zusammen. Er lehnte sich auf dem Bett zurück.

»Erzählen Sie mir von Ihrer Expedition mit Colonel Smith«, wechselte er das Thema.

Rivers grinste und strich sich über den Schnurrbart. Er war ein dünner, muskulöser Mann. Falten durchzogen sein Gesicht und gruben Schatten hinein. Seine Augen waren nebelgrün wie Teiche. Er war kein autoritärer Mensch und die meisten mochten ihn sofort. Das Gerücht ging um, dass er vor langen Jahren, als er ein Marshal im Indian Territory gewesen war, allein mit seinem Charme viele weiße und rote Outlaws dazu gebracht hatte, ihre Waffen abzulegen. Er war von Natur aus ein Diplomat. Andere Menschen schienen ihm einfach Gutes tun zu wollen.

»Wir haben rein gar nichts gesehen«, gab er zu. »Ganz und gar nichts. Die einzigen Indianer, denen wir begegnet sind, waren geschlagen und bemitleidenswert, halb verhungert.« Er schüttelte den Kopf. »Für die Sioux hatte ich noch nie viel übrig. Das wissen Sie ja. Die Shoshone oder Pawnee oder Flathead sind mir wesentlich lieber. Aber zu sehen, was nun von ihnen übrig ist … es ist traurig, mit anzusehen, wie einst so stolze Stämme jetzt um ein paar Krümel Brot betteln.«

Longtree rollte sich eine Zigarette. »Die Büffel sind fast vollständig verschwunden und damit auch die Prärieindianer. Ich glaube, wir sehen dem Tod eines gesamten Volks entgegen.«

»Ich muss zugeben, dass mich das ein wenig schmerzt«, sagte Rivers.

Longtree zündete seine Zigarette an. »Ich halte nichts von den Dakota.« Das war ein Fakt, der nicht weiter erläutert werden musste. Longtree war ein Scout der Armee gewesen und hatte in den Sechzigern gegen die Sioux, Cheyenne und Comanche gekämpft. Gegen die der Sioux-Nation angehörigen Stämme hatte er nicht nur wegen ihrer Feldzüge einen Hass entwickelt, sondern auch wegen ihrer Brutalität und des rücksichtslosen Tötens anderer Indianer. »Trotzdem ist es eine Schande, das zu sehen. Wenn es keine Büffel mehr gibt … tja, dann wird es mit ihnen auch nicht mehr lange weitergehen.«

»Ich befürchte, das war der Plan, Joe.«

Longtree nickte. Er wusste, dass eine Gruppe texanischer Parlamentsmitglieder 1874 einen Gesetzesvorschlag ausgearbeitet hatte, der das Abschlachten der Büffelherden eingedämmt hätte. Es hätte Beschränkungen gegeben, wie viele Tiere pro Tag von einem Jäger erschossen und wo sie gejagt werden durften. Es hatte vernünftig geklungen. Aber die Armee erhob Einspruch. Je eher es keine Büffel mehr gab, so wurde argumentiert, desto schneller wären die Prärieindianer besiegt. Das war logisch gedacht und zur Zeit der Indianerkriege stellte sich kaum jemand gegen das Argument. Der Armee war es so gut wie unmöglich gewesen, die schnell umherziehenden, nomadischen Stämme der Prärie einzukreisen und zu besiegen – die Blackfoot, Sioux, Cheyenne usw., aber wenn die Büffelzahlen erst einmal dezimiert waren, würden diese Völker nicht mehr in der Lage sein, sich zu ernähren, hätten keine Kleidung und auch keine Zelte mehr. Ohne Rohstoffe kann eine Armee nicht existieren.