Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: VR Europa

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

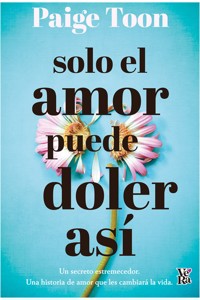

Cuando Wren descubre que su prometido está enamorado de otra persona, cree que su corazón nunca se recuperará de este desengaño. Al otro lado del mundo, Anders perdió a su mujer hace cuatro años y todavía no ha podido superarlo. Wren espera que pasar el verano con su padre y su familia en la granja que tienen en Indiana la ayude a sentirse mejor. Allí, entre campos de maíz y luciérnagas, se cruza con Anders y sus mundos vuelven a ponerse patas arriba. Pero él esconde un secreto y si se deja llevar por lo que siente por Wren, habrá graves consecuencias para todos. Alejarse le hará más daño de lo que se imagina. Pero, si se entera de la verdad, ¿cómo podría quedarse?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 489

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ninguno de los dos esperaba enamorarse, pero a veces la vida te sorprende con otros planes.

Cuando Wren descubre que su prometido está enamorado de otra persona, cree que su corazón nunca se recuperará de este desengaño.

Al otro lado del mundo, Anders perdió a su mujer hace cuatro años y todavía no ha podido superarlo.

Wren espera que pasar el verano con su padre y su familia en la granja que tienen en Indiana la ayude a sentirse mejor. Allí, entre campos de maíz y luciérnagas, se cruza con Anders y sus mundos vuelven a ponerse patas arriba.

Pero él esconde un secreto y si se deja llevar por lo que siente por Wren, habrá graves consecuencias para todos.

Alejarse le hará más daño de lo que se imagina. Pero, si se entera de la verdad, ¿cómo podría quedarse?

Paige Toon es autora de quince best sellers para público adulto y de tres novelas juveniles. Sus libros han vendido casi dos millones de ejemplares en todo el mundo. Escribe historias de amor conmovedoras, con personajes inolvidables e increíbles escenarios, en las que nos invita a la reflexión y nos inspira a creer en el poder del amor. Con sus novelas reímos, lloramos y sentimos que formamos parte de una nueva familia. Vive en Cambridgeshire con su esposo y sus dos hijos.

Para Greg, mi mejor amigo y el amor de mi vida

Prólogo

En días como este, en que las agujas de la catedral de piedra color crema parecen iluminadas contra el cielo azul intenso y hasta los pedernales negros de los muros derruidos de la abadía brillan bajo el sol como si los hubieran pulido, me encanta vivir en Bury St Edmunds.

Apenas estamos a principios de abril, pero es el día más cálido del año con diferencia, y me siento mucho mejor después de salir de la oficina. Acabo de terminar una llamada telefónica con una clienta que es una pesadilla: ella y las reformas de su casa bastan para que deje la arquitectura de por vida. La verdad es que necesito esta pausa para el café.

Camino entre las ruinas de la abadía buscando un muro bajo para sentarme y tomarme el café, cuando veo a mi prometido, Scott, sentado en un banco a la sombra de un abeto gigante. Antes de que llegue a saludarlo y me acerque, me doy cuenta de que está con Nadine.

Scott montó su propio negocio de paisajismo cuando nos mudamos aquí desde Londres hace un año, y Nadine comenzó a trabajar para él poco después, unos días antes de que me pidiera matrimonio en los rosedales de una casa señorial de la zona. Ella tiene veintinueve años, es alta y fuerte, de piel dorada y risa contagiosa. Me cayó bien en cuanto la conocí y cada vez que la he visto desde entonces, así que no sé muy bien por qué el saludo previsto se me queda atrapado en la garganta.

Mi pareja y su colega están a casi un metro de distancia el uno del otro, pero hay algo en su lenguaje corporal que me parece extraño. Scott está inclinado hacia delante con la camiseta blanca estirada sobre su ancha espalda y los antebrazos apoyados en los muslos. Nadine tiene los brazos y las piernas cruzadas, la cara inclinada hacia la de Scott y su típica cola de caballo rubia, que rebota todo el tiempo, muestra ahora una inmovilidad casi sobrenatural. La posición inclinada de la cara de Scott es idéntica a la de Nadine, pero ninguno de los dos mira al otro. Tampoco hablan. Parecen congelados. Tensos.

Una ardilla corre por la pared de bordes irregulares a mi izquierda. Los pájaros cantan en los árboles de alrededor. Unos niños ríen en el patio del recreo. Y yo me quedo parada, observando, y una sensación de malestar se apodera de mí.

Hay distancia entre ellos. No están haciendo nada malo. Y sin embargo…

Siento que algo no está bien.

Entonces, de repente, Scott se gira y clava los ojos en Nadine. Hay una mirada extraña en su hermoso rostro, una expresión que no puedo descifrar. Siento el corazón en la garganta cuando veo que ella levanta con lentitud la barbilla y le devuelve la mirada. El encuentro de dos perfiles perfectos: las cejas gruesas y oscuras de Scott con los pómulos impecables de Nadine; la nariz recta masculina con la respingada femenina; dos pares de labios carnosos, graves y sin sonrisas.

Pasan los segundos y me sumo en la oscuridad. Paso de sentirme ligera y cálida a mareada y fría, y es horrible.

Siguen mirándose fijamente. Y no han intercambiado ni una palabra.

Me asusto cuando Scott se pone de pie de un salto y se aleja a grandes zancadas en dirección a la ciudad. Nadine lo observa hasta que se pierde de vista y entonces exhala con ruido, se encorva y se agarra la cabeza. Se queda así durante un minuto más o menos, luego se levanta y sigue lentamente a Scott.

Me doy cuenta de que estoy temblando.

¿Qué ha sido eso?

«¿Mi prometido tiene una aventura? Y, si no, ¿está pensando en tenerla?».

Un momento. Solo se han mirado. No han hecho nada malo. Nadine me cae bien y confío en Scott, pero da la impresión de que pasa algo entre ellos.

Mi madre siempre me ha dicho que confíe en mis instintos. Sin embargo, es difícil confiar en tus instintos cuando te están rompiendo el corazón.

Capítulo uno

Tres meses después

Nueva York estaba cubierta de nubes. Yo siempre he volado a Indianápolis vía Chicago, así que esperaba ver el famoso vacío verde de Central Park rodeado de rascacielos, pero cuando por fin se despeja el cielo, todo lo que revela es un patchwork de campos y granjas a la distancia debajo del avión.

Llevo viajando todo el día y, cuando aterrice, serán más de las cinco de la tarde, lo que equivale a las diez de la noche en el Reino Unido. Estoy destrozada, pero por suerte papá viene a recogerme al aeropuerto. Sé que mi agotamiento no se debe solo a la falta de sueño. Los últimos tres meses me han pasado factura.

***

Scott estaba sentado a la mesa de la cocina cuando llegué a casa del trabajo aquel día de abril, después de una tarde horrible presa de un vaivén de emociones. De repente me invadía un desasosiego salvaje y en seguida me convencía a mí misma de que la mirada que habían cruzado con Nadine no significaba nada. Pero, tan pronto como vi la cara de Scott, supe que mi intuición había sido correcta: había algo entre ellos, pero era una conexión emocional, más que un asunto físico.

Scott quiso hablar conmigo en cuanto crucé la puerta principal, lo que me desconcertó, ya que esperaba tener que exigir respuestas, no que me las sirviera en bandeja. Y, cuando empezó a confesarme sus sentimientos, yo seguía pensando que planeaba pedirme perdón, algo que sé que le habría concedido. Nos íbamos a casar en diciembre y esperábamos intentar hacer un bebé en Año Nuevo. De ninguna manera iba a tirar por la borda nuestro hermoso futuro solo porque él hubiese desarrollado un estúpido enamoramiento.

Tal vez estaba siendo ingenua, pero me tomó un tiempo darme cuenta de que me estaba dejando.

Recuerdo los detalles de nuestra conversación con muchísima claridad. Incluso recuerdo que Scott todavía tenía un arco de suciedad bajo las uñas y que olía a barro, a aire fresco y a tierra de jardín. Scott me resultaba tan familiar y a la vez tan extraño… Nunca lo había visto tan desgarrado y atormentado.

—Te quiero, Wren —declaró mientras se agolpaban las lágrimas en sus pestañas castañas—. De algún modo, desearía no haberla conocido nunca, porque creo que tú y yo podríamos haber sido felices. Pero últimamente he empezado a preguntarme si realmente somos el uno para el otro.

Había tenido que conocer a Nadine y trabajar con ella casi todos los días para darse cuenta de lo bien que encajaban ellos, cómo congeniaban a otro nivel.

En ese momento, ni siquiera habían hablado de cómo se sentían. Nadine se había pedido unos días en el trabajo para ir con sus padres y Scott había intuido que ella quería distanciarse de él para aclarar sus ideas. Pero cuando ella había vuelto al trabajo ese día de abril y había presentado su renuncia, Scott se había dado cuenta de que no podía dejar que se fuera.

Le pregunté, entre lágrimas, si creía que ella era su alma gemela, y, cuando me miró a los ojos, su expresión lo decía todo.

Lo había leído en los libros, lo había visto en las películas: el protagonista que tiene una relación con alguien que no lo entiende. Encontrar el amor con alguien que sí lo hace. Nada puede interponerse en su camino. Todo el público está de su lado.

Nunca, ni en un millón de años, me hubiera imaginado que me pasaría a mí, que sería yo quien se interpusiera en el camino del amor verdadero.

Me envolvió una sensación de agonía y de completa y absoluta impotencia cuando me di cuenta de la gravedad de nuestra situación. No podía hacer nada. No había lucha que ganar. Ya había perdido al amor de mi vida.

Scott y Nadine están juntos. Los he visto por la ciudad unas cuantas veces y siempre estoy en guardia por si me los encuentro, pero la gota que colmó el vaso llegó hace dos semanas, cuando estaba tomando algo en mi café favorito frente a la puerta de la abadía.

De repente, salieron de allí, de la mano y sonriendo. El sol reverberaba en el pelo rubio de Nadine mientras Scott la llevaba por la concurrida calle. Cuando entraron en la cafetería y me vieron sentada con mi madre, Scott se disculpó y retrocedió con rapidez, pero cuando pasó junto a la ventana, nuestras miradas se cruzaron; vi su rostro, sombrío y tenso, y me hizo sentir mal físicamente.

—Esta ciudad es demasiado pequeña para los dos, cariño —dijo mamá con pena mientras yo parpadeaba y contenía las lágrimas.

—¿Por qué tengo que ser yo la que se vaya? —pregunté en voz baja.

—Su negocio de paisajismo está aquí. No se irá a ninguna parte a corto plazo. Haz una escapada, Wren, aunque solo sea un par de semanas —imploró mamá—. Pon distancia entre vosotros y dale a tu corazón el tiempo que necesita para recuperarse.

Tenía razón. Necesitaba un descanso de casa, del trabajo, de Scott, de caminar por las mismas calles por las que solíamos pasear juntos, cuando él me tomaba de la mano a mí y era por mí que se ponía delante del tránsito.

Así que esa noche llamé a mi padre y le pregunté si podía ir de visita.

***

Papá está detrás de la cuerda cuando entro en la zona de llegadas, con su camisa a cuadros azul marino y rojo metida dentro de unos vaqueros.

Al verme, se le dibuja una amplia sonrisa en la cara y sus mejillas se ven más redondas que la última vez que lo vi en Navidad. Él y su mujer, Sheryl, se fueron a París de vacaciones, así que Scott y yo tomamos el tren y pasamos algún tiempo con ellos. Este es mi primer viaje a América en dos años.

—¡Eh, tú! —me dice.

—Hola, papá.

Siento una oleada de calor cuando me rodea con los brazos. Respiro el olor familiar a jabón y detergente, y sé que será la última vez que nos demos un abrazo hasta que estemos en este mismo aeropuerto dentro de dos semanas, despidiéndonos. Siento un pinchazo al apartarme cuando me doy cuenta de esto.

Su pelo, notoriamente desaliñado, que antes era del mismo tono castaño que el mío, ahora está plagado de canas. Y, aunque los dos tenemos los ojos color avellana, es muy probable que ahí termine nuestro parecido.

Tampoco tengo mucho en común con mi madre, Robin, aparte del hecho de que a las dos nos pusieron nombre de pajarito: Wren es chochín en inglés y Robin es petirrojo. A mi madre le gusta la ropa suelta y los estampados llamativos. A mí, las faldas a medida y las camisas de colores oscuros. Sus rasgos son cálidos y abiertos, mientras que mi cara es más estrecha y… bueno, alguna vez la describí como «chupada», pero ella lo refutó con vehemencia, y me dijo que tenía una estructura ósea fina, como una aristócrata, lo que me hizo reír.

—¿Qué tal el vuelo? —pregunta papá con tono alegre mientras me quita la maleta.

—Bastante bien —respondo.

—¿Cansada?

—Un poco.

—Puedes dormir una siesta en el coche. Tardaremos un par de horas en llegar a nuestra nueva casa.

Mi media hermana, Bailey, que es seis años menor que yo, se casó a principios de año y se estableció en la ciudad natal de su marido en el sur de Indiana. Hace poco, papá y Sheryl se mudaron a esa misma ciudad para estar cerca de ellos.

Hay muchas cosas en esta situación que me hacen daño.

Mi padre es un marido y padre devoto, pero yo no he experimentado mucho ese aspecto de su personalidad. Yo sé que me quiere, pero nunca he sentido que estuviera presente para mí. En realidad, no me conoce. ¿Cómo podría, si vivimos a más de seis mil kilómetros uno de otro y pasamos juntos no más de un par de semanas al año?

Cuando salimos de la terminal del aeropuerto, siento que me envuelve el aire de julio como si me pusieran una cálida manta sobre los hombros. En poco tiempo, estamos en una autopista de tres carriles camino a Indianápolis. Estamos demasiado lejos de la ciudad para ver los rascacielos, pero los recuerdo de otros viajes que hice para ir de compras. Aquí el paisaje es mayormente llano y extenso, salpicado de enormes graneros rojos y silos.

—¿Cómo se está adaptando Bailey a la vida de casada? —pregunto, y trato de disimular un pequeño ataque de celos.

Nunca he considerado a mi hermosa media hermana una persona especialmente competitiva, así que estoy segura de que no pretendía adelantárseme cuando decidió casarse en Las Vegas, pero, habiéndose cancelado mi boda, el anillo que luce en el dedo me parece un poco mortificante.

—Está contenta —responde papá encogiéndose de hombros y baja el aire acondicionado ahora que el coche se ha refrescado.

—¿Te llevas bien con Casey?

Aún no conozco al flamante marido de Bailey. Nos invitaron a la boda a Scott y a mí, pero solo con una semana de antelación, e imaginamos que no esperaban que fuéramos. Bailey siempre ha sido impulsiva.

—Todo el mundo se lleva bien con Casey —responde papá—. Es un buen tipo.

—Qué bien.

No quiero que mi voz suene ahogada, pero papá me lanza una mirada incómoda.

—Lamento lo que pasó con Scott —dice—. Yo pensaba que él también era un buen tipo.

—Lo era —respondo en voz baja—. Supongo que lo sigue siendo.

Trago el nudo en la garganta y añado con despreocupación forzada:

—No eliges de quién te enamoras, ¿verdad?

Papá se aclara la garganta.

—Verdad.

Dejamos que eso flote entre nosotros durante un rato.

Mis padres se conocieron cuando eran veinteañeros y viajaban por Europa. Se enamoraron perdidamente y, cuando expiró el visado de papá, mamá se mudó a Phoenix, Arizona, para estar con él. En menos de un año ya estaban casados y conmigo en camino.

Fue un caso típico de «demasiado joven, demasiado pronto». Al menos, así me lo describió mi padre cuando, como adolescente resentida, traté de llegar al fondo de por qué se había sentido atraído con tanta facilidad hacia otra mujer, una profesora de la Universidad de Arizona donde papá trabajaba como jardinero.

Siempre ha sido un misterio para mí cómo alguien como Sheryl podría enamorarse de un hombre como papá; ella es nueve años mayor que él y mucho más sabia. Sí que entiendo la parte de la atracción: objetivamente hablando, mi padre era bastante atractivo y Sheryl, durante sus descansos, solía tomar el café en los jardines para poder charlar con él.

Más difícil de entender es cómo un romance entre una académica y un jardinero se convirtió en algo tan serio como para que estuvieran dispuestos a dejar a la mujer e hija de este devastadas.

Porque, cuando Sheryl se quedó embarazada de Bailey, papá las eligió a ellas en vez de a nosotras. Sheryl convenció a papá de que se mudara a Indiana para estar más cerca de su familia y encontró un puesto en la universidad en Bloomington. Mi desconsolada madre me llevó a casa, al Reino Unido, y Bailey creció con mi padre como si solo fuera suyo.

Este viaje no está exento de complicaciones emocionales…

***

Debo de haberme quedado dormida, porque no parece que llevemos dos horas viajando cuando papá me despierta.

—Estamos llegando a la ciudad —me dice—. Pensé que te gustaría verla.

Obligo a mis ojos doloridos y cansados a concentrarse en la vista que hay fuera de la ventanilla. Vamos por una carretera larga y recta y pasamos junto a cadenas de comida rápida y restaurantes: Taco Bell, KFC, Hardee’s, Wendy’s. Pasamos un lavadero de coches y un taller mecánico y luego la carretera se transforma en una calle residencial con intersecciones cada pocos cientos de metros. Algunas de las casas son de dos plantas, con buhardillas, techos de tejas rojas y ventanas en el sótano que se asoman por encima del césped bien cortado. Otras son bungalows de madera blanca con contraventanas pintadas de verde lima o azul celeste. Dejamos atrás una pequeña colina y del otro lado hay más de lo mismo antes de llegar a lo que papá dice que es el «centro histórico».

Hay una gran plaza alrededor de un juzgado central con una alta torre del reloj. El edificio emite un brillo blanco bajo la luz del sol y, cuando papá lo rodea con el coche, aparecen varias columnas dóricas.

—Allá a lo lejos se ve el bosque nacional Hoosier —dice papá cuando salimos del centro de la ciudad y atravesamos otro sector residencial donde muchas de las casas tienen pancartas rojas, blancas y azules colgando de sus porches; está claro que me he perdido las celebraciones del 4 de julio por solo una semana…

—Y Bailey y Casey viven por allí —añade papá, señalando por la ventanilla.

Hay un cartel al borde de la carretera que dice: «Wetherill Farm. Recolecte usted mismo» con una flecha que apunta en la dirección en la que nos dirigimos.

—¿Es tu casa? —pregunto.

—Sí —asiente con orgullo.

Debajo de la letra cursiva negra con relleno blanco hay ilustraciones de frutas y verduras. Reconozco melocotones, peras, manzanas, calabazas y sandías antes de dejarlo atrás.

—¿También tenéis sandías?

—Este año no —contesta papá mientras cruzamos un río revuelto sobre un viejo puente de hierro pintado de rojo óxido—. Solo calabazas para Halloween. Los dueños anteriores cultivaban melones, pero pensamos que sería mejor darnos tiempo para familiarizarnos con los huertos primero. Esperemos que no nos metamos en problemas por publicidad engañosa —bromea.

Mamá se enfureció cuando le conté que papá y Sheryl había comprado una granja en la que los clientes podían recolectar directamente sus productos. Ella era recolectora de fruta en una granja de cítricos cuando vivíamos en Phoenix y ahora trabaja en un centro de jardinería, pero siempre le encantó estar al aire libre y en relación con la naturaleza, aunque el trabajo en sí no sea particularmente difícil.

Una vez me confesó que sintió que papá le había metido el dedo en la llaga cuando la dejó no solo por otra mujer, sino por una profesora. Y ahora Sheryl ha cambiado el mundo académico por lo que es básicamente el trabajo soñado de mamá. No es de extrañar que esté resentida.

Al otro lado del puente se extienden ante nosotros las vastas tierras de cultivo. Conducimos junto a un campo de algo verde y frondoso un tiempo y luego papá gira a la izquierda en un camino de tierra.

—Ya hemos llegado a casa —dice, y gira a la derecha casi de inmediato por un largo camino bordeado de árboles.

Hay un letrero idéntico al otro de «Wetherill Farm. Recolecte usted mismo» en el lateral cubierto de hierba y el camino se bifurca. Conduce a un granero de madera negra a la izquierda, más allá del cual hay campos de árboles frutales, y, al final de la bifurcación de la derecha, hay una casa de dos plantas construida con tableros de madera de color gris claro. El tercio izquierdo tiene una fachada con tejado a dos aguas y tres grandes ventanas y, a la derecha, hay tres buhardillas más, que sobresalen del tejado de pizarra gris, bajo el cual se extiende un largo porche. Los lechos con rosas que hay frente a la casa rebosan de flores de color naranja rosado y hay tres escalones de piedra que conducen a una puerta pintada de azul noche.

La puerta se abre cuando papá apaga el motor. Estiro la mano hacia la manija y salgo del coche para saludar a Sheryl.

—¡Wren! ¡Bienvenida! —exclama, bajando los escalones.

Una vez vi a Sheryl con los ojos muy abiertos de horror al encontrar un rebelde mechón gris entre sus exuberantes rizos oscuros como el chocolate, y nunca salía de casa sin maquillaje. Pero en los últimos años ha adoptado un aspecto más natural y, ahora, en lugar de una larga y brillante cabellera, lleva una media melena gris, y no usa cosméticos, ni siquiera su característico pintalabios rosa ciruela.

Su personalidad, estoy segura, no ha cambiado. Seguirá siendo tan audaz y obstinada como siempre y puedo adivinar, por la forma en que ha bajado los escalones, que todavía se da un aire de importancia. Pero a pesar de esta descripción, que es cualquier cosa menos favorable, no me desagrada. En muchos aspectos, la respeto, e incluso me refiero a ella como «dinámica» ante mis amigos; una etiqueta que siempre me hace sentir que soy desleal con mamá. Nos llevamos bien, pero nos ha llevado años llegar a este punto, y nuestra relación está lejos de ser perfecta.

—Hola, Sheryl.

Le doy un abrazo. Lo hago rápido porque no le gusta que la gente invada su espacio personal.

Mide casi metro ochenta, lo que la hace diez centímetros más alta que yo, y siempre ha sido envidiablemente más curvilínea y pechugona, ahora incluso más. Papá me dijo que ha estado horneando mucho desde que se retiró de su puesto en la universidad, lo que me hizo sonreír porque él siempre se ocupaba de la mayor parte de la comida. Nunca había imaginado a Sheryl como una chica de campo, pero la imagen es menos borrosa ahora que la tengo delante.

—Qué casa más bonita —le digo.

Sheryl sonríe y se pone las manos en la cadera, mirando hacia el primer piso.

—Nos encanta. Ven a verla por dentro. ¿O te enseño primero los huertos? No. Vamos adentro —decide antes de que papá o yo podamos decir algo—. Debes estar agotada.

El interior de la casa es muy tradicional. Las paredes están pintadas en tonos suaves de verde, gris y azul y hay detalles en blanco en los marcos de las ventanas, las cornisas y la barandilla. Reconozco la mayoría de los muebles: son antigüedades que heredó Sheryl de sus padres cuando fallecieron. El suelo es de madera oscura pulida y está parcialmente cubierto por unas alfombras desgastadas, excepto en la cocina, donde es de terracota. Aquí huele a canela.

—Pastel de melocotón y canela —dice Sheryl con orgullo cuando miro los productos horneados en la encimera—. Lo hice especialmente para ti.

—Vaya… Gracias —respondo, emocionada.

El próximo fin de semana, la granja abrirá sus puertas a los clientes que quieran recoger melocotones. Las manzanas y las peras llegarán más adelante.

—¿Quieres un poco ahora o prefieres echar un vistazo arriba? —pregunta—. Subamos primero a dejar tu bolsa, así ves tu dormitorio.

Se va por el pasillo antes de que pueda contestar. Papá y yo sonreímos y seguimos sus pasos.

Ahora puedo soportar el autoritarismo de Sheryl, pero hubo un tiempo en que no estaba tan relajada. Cuando era más joven, ponía a Sheryl contra las cuerdas e intentaba marcar el territorio que ella había marcado tiempo atrás. Aquello no era divertido para nadie.

Desde entonces he aprendido que es mejor no entrar en conflicto con ella, y sin duda voy a tratar de cumplir con sus reglas durante las próximas dos semanas.

Dios sabe que no necesito más estrés en mi vida en este momento.

Capítulo dos

Me despierto temprano a la mañana siguiente, tras el milagro de haber dormido toda la noche. Me las arreglé para aguantar hasta las diez de la noche antes de quedarme dormida en la esponjosa cama de matrimonio que ya tenían Sheryl y papá en la habitación de invitados de su casa anterior.

Vivían en Bloomington, una bonita y vibrante ciudad universitaria a la que se mudaron antes de que naciera Bailey. Está una hora al norte, el punto medio entre aquí e Indianápolis, y tenían una casa de ladrillo pintada de color crema en una ordenada esquina de una urbanización llena de verde. Una vez los visité en otoño y los colores de los árboles que bordeaban las calles eran impresionantes.

Es lo que tiene Indiana: hace mucho frío o mucho calor, y las temperaturas extremas hacen que el otoño sea la estrella de las estaciones. Me gustaría volver en esa época del año, pero ahora estamos en pleno verano.

Bajo las persianas blancas de las dos buhardillas se cuela la luz de un amarillo pálido y, cuando miro el reloj de la mesita de noche, veo que aún no son las siete de la mañana.

Aquí también huele a canela, aunque una versión sintética, por cortesía del popurrí que hay en una de las repisas de la ventana. Me gusta el aroma, me recuerda a los centros comerciales y tiendas para el hogar: cálido y acogedor.

Mamá siempre decía que Phoenix olía a azahar. Decía que el aire del desierto estaba impregnado de ese aroma.

Yo solo tenía seis años cuando nos fuimos, así que mis recuerdos de Phoenix son vagos. Recuerdo los tres cactus altos y gordos de nuestro jardín trasero, la playa artificial con aspersores en la arena porque hacía demasiado calor para caminar por ella y la piscina local, que tenía tanto cloro que se me ponía el pelo verde. Recuerdo las arenas del desierto barriendo las carreteras y Camelback Mountain desvaneciéndose en el horizonte más allá de unos lejanos bungalows. Recuerdo las inmensas capas multicolores del Gran Cañón y las aguas verdes y transparentes y los bordes rocosos del lago Powell. Recuerdo diminutos colibríes que revoloteaban como mariposas y perritos de la pradera a los que intenté alimentar con la mano sin lograrlo una sola vez. Y recuerdo a mi padre que me arropaba por la noche y me llamaba «pajarito»; el apodo que se le ocurrió cuando yo era pequeña y que hace tiempo dejó de usar.

También recuerdo las discusiones. Los gritos. Las lágrimas que se derramaron. Recuerdo las marcas en las mejillas de mi padre cuando me dio el beso de despedida y salió por la puerta principal por última vez.

Apago mi mente cuando llegan estas imágenes porque hay algunas cosas que prefiero olvidar.

***

Bailey llega mientras nos sentamos a desayunar, sin previo aviso ni invitación. Entra por la puerta principal y está en el pasillo antes de que nos demos cuenta de que ha llegado.

—¡Eyyyy! —grita como Fonzie, de la serie Viviendo a tope; solo que ella encarna una versión más alta, con más curvas, y más guapa. Ella es la miniyo de Sheryl y todo lo que yo no soy.

Me levanto de la mesa y, en apenas unos segundos, está encima de mí, vestida de trabajo con una elegante falda negra y una blusa blanca y oliendo a perfume de ylang-ylang.

—¡Me alegro tanto de verte! —grita, sacándome el aliento de los pulmones con la fuerza de su breve abrazo.

—Yo también —respondo.

Nuestro padre nos regala una sonrisa, aunque sus dos hoyuelos están ocultos tras la barba incipiente. Los ojos de Bailey son tan grandes, marrones y magníficamente expresivos que se ganó el apodo de «Boo» cuando era más joven.

—¿Qué tal el vuelo? ¿Cómo estás? —pregunta Bailey, echándose el pelo castaño brillante por encima de un hombro.

De adolescente, el pelo le llegaba casi hasta la cintura en rizos ondulados, pero la última vez que la vi lo llevaba a la altura de la mandíbula.

Yo he tenido el mismo pelo lacio, marrón apagado, toda mi vida. Ni siquiera puedo llamarlo castaño o chocolate: es pura basura.

—Bien y bien —respondo—. ¿Y tú? ¿Cómo está Casey?

El nudo en el estómago me recuerda que no voy a seguir sus pasos por el pasillo de la iglesia en un futuro cercano.

—Genial. Oye, me preguntaba si podemos cenar más tarde.

Miro a papá y a Sheryl.

—Tú no —le dice Bailey a papá con el ceño fruncido, y él se queda inmóvil cuando iba a asentir. Ella se ríe de su expresión de disgusto—. Quiero a mi hermana mayor toda para mí. Es viernes por la noche, he pensado que podríamos ir al Dirk’s.

—Supongo que Dirk es el nombre de un bar, no de una persona.

Miro a papá para ver si le parece bien que lo excluyamos, pero se encoge de hombros ante Sheryl y parece de buen humor.

—Las dos cosas. Dirk es el dueño del Dirk’s. Es como ese bar al que fuimos la última vez en Bloomington. ¿Te acuerdas de aquella noche?

Sí que me acuerdo. Fue hace cinco años: ella tenía veintidós y yo veintiocho y las dos nos emborrachamos. Fue la mejor noche que habíamos pasado juntas, la primera vez que pude ver las posibilidades que teníamos no solo como hermanas, sino como amigas.

No es que no nos lleváramos bien antes de eso, pero era más difícil cuando yo era una adolescente y ella era una mocosa molesta que llevaba de cabeza a nuestro padre.

Por desgracia, nuestra última salida juntas fue también la última vez que nos vimos en persona, porque se mudó a la Costa Oeste poco después.

—Vendré a buscarte a las siete.

—¿Te parece bien? —Lo consulto con papá, preguntándome si será posible que Bailey y yo retomemos nuestra relación donde la dejamos.

Siento una pequeña oleada de optimismo al pensarlo, pero la duda la ahuyenta en seguida. Han pasado muchas cosas en los últimos cinco años; han pasado muchas cosas en los últimos cinco meses. La simple verdad es que apenas conozco a mi media hermana y ella apenas me conoce a mí.

—Por nosotros está bien —responde papá—. Tenemos mucho tiempo para ponernos al día.

—No sé cuánto voy a durar —le advierto a Bailey—. Voy a tener jet lag.

Si espera que yo sea el alma de la fiesta, se llevará una gran decepción.

—Sí, sí —me dice antes de mirar su reloj—. Tengo que irme. Llego tarde al trabajo. Hasta luego.

—Nos vemos.

Con besos en las mejillas de papá y Sheryl, Bailey, el torbellino, se va.

***

Mi media hermana vuelve a recogerme a las siete.

—¡Estás estupenda! —exclama.

Llevo un vestido negro ajustado, hasta la rodilla, sin mangas y con pedrería blanca alrededor de un escote en V. Es el tipo de prenda que elegiría para salir una noche en mi ciudad, pero, mirando a Bailey, que se ha quitado su ropa de trabajo y ahora lleva una falda vaquera y una camiseta blanca, me siento demasiado arreglada.

—Tú también. Pero ¿estás segura de que estoy bien con esto? —pregunto insegura.

—Por supuesto —me tranquiliza con firmeza—. Vamos, los viernes por la noche hay mucha gente. Tenemos que salir ya.

El Dirk’s está en el lado oeste de la plaza que ayer rodeamos con el coche, en el sótano de un edificio de tres plantas, con tejado plano y aspecto funcional; grandes ventanas rectangulares con marcos negros rompen la sencilla fachada de ladrillo rojo. Cuando entramos, suena el estribillo de Fever, de The Black Keys, y el volumen de la música sube a medida que bajamos las escaleras y abrimos la puerta del local. Las paredes son de ladrillo rojo visto, con pósteres enmarcados de bandas de rock, desde los Rolling Stones hasta Kings of Leon.

Es un poco cutre y sucio, pero me gusta y, cuando Fever se transforma en R U Mine, de Arctic Monkeys, me gusta aún más.

Puede que no lo parezca, pero en el fondo soy un poco roquera. A Scott no le gustaba mucho la música. Si tenía opción, prefería tener la televisión encendida antes que la radio. Me pregunto qué prefiere Nadine.

No. No quiero pensar en Scott y Nadine esta noche. Dudo mucho que ellos estén pensando en mí.

—¿Qué quieres beber? —me pregunta Bailey cuando llegamos a la barra, entrecerrando los ojos para ver la fila de bebidas contra la pared.

Tomo una carta que hay tirada en el mostrador, decidida de repente a pasar un buen rato. Está pegajosa y ofrece una selección de hamburguesas, perritos calientes, patatas fritas cargadas y nachos. Le doy la vuelta buscando la lista de cócteles, pero el otro lado está en blanco.

Qué tonta soy. Este no es un sitio que sirva cócteles.

El camarero se materializa delante de nosotras. Lleva dilataciones en las orejas y el pelo rubio tan fino que se le ve el cuero cabelludo. No sonríe ni habla, solo pone dos posavasos de cartón en la barra frente a nosotras y saluda a Bailey con la cabeza.

—¡Hola, Dirk! —exclama ella con entusiasmo. La expresión de él permanece sin cambios. Bailey me mira a mí—. ¿Ron con cola?

—Claro.

Dirk se pone a trabajar y Bailey, riendo, me dice al oído:

—Es un imbécil, pero es parte de su encanto. Conseguiré que me sonría aunque sea lo último que haga.

La creo.

—¿Nos ponemos en aquella mesa? Ve, yo llevo las bebidas.

Varios pares de ojos me siguen mientras recorro la sala, haciendo que me arrepienta de mi elección de vestuario. Ojalá Bailey me hubiera dicho que me cambiara. Es mucho más extrovertida que yo. Ir demasiado arreglada no le molestaría. Es una de las muchas muchas cosas en que somos diferentes.

Me siento entre una mesa en la que hay cuatro viejos motociclistas canosos, y otra con tres hombres de mediana edad con camisetas de colores primarios y gorras de béisbol. Bailey y yo parecemos las más jóvenes de este antro, y también somos las únicas mujeres, pero si esto le molesta no lo demuestra.

—¡Salud! —dice cuando llega.

—Salud. Y… Ey, felicidades por tu boda.

Para compensar mis inseguridades, sueno demasiado entusiasta, pero ella parece ignorar mi tono.

Se ríe.

—Mamá todavía está enfadada porque la privé de su única gran oportunidad de pavonearse como madre de la novia. Por lo menos avisé, aunque solo fuera con una semana de antelación.

—¿Por qué tenías tanta prisa? ¿Hay alguna razón? —pregunto dubitativa.

—Nah —responde, adivinando hacia dónde iban mis pensamientos con esa pregunta—. Queríamos casarnos sin complicaciones; ya tengo bastante follón de ese en el trabajo.

Bailey es organizadora de eventos.

—¿Cómo va el trabajo? Estás en el mismo lugar que Casey, ¿verdad?

—Sí, en el club de golf —dice Bailey y señala con el pulgar por encima del hombro—. Está en las afueras de la ciudad, a unos diez minutos en coche en esa dirección.

Casey es jugador profesional de golf. Conoció a Bailey en California cuando competía en un torneo que ella había ayudado a organizar. Nunca llegó a las grandes ligas y ahora se dedica a dar clases. Le ofrecieron un puesto aquí y, como sus padres y su hermano aún viven en esta ciudad, le gustó la idea de volver y echar raíces.

—¿Y te gusta? —le pregunto.

Se encoge de hombros.

—Está bien. Ya he hecho tres bodas y dos fiestas de jubilación, pero el trabajo no es muy variado. Me preocupa que de aquí a Navidad me aburra como una ostra y entonces no sé qué voy a hacer. Si Casey y sus padres se salen con la suya, estaré embarazada para entonces.

—¿Eso es lo que quieres?

—Diablos, no, ¡soy demasiado joven para eso!

Se le ponen los ojos en modo «Boo» y no puedo evitar reírme.

—¿Cuántos años tiene Casey?

Bailey tiene veintisiete, pero había oído que él es un poco mayor.

—Treinta y cuatro. Está para el arrastre —bromea, sabiendo perfectamente que su marido es solo un año mayor que yo.

—¡Eh! —exclamo mientras mojo la punta del dedo en mi bebida y la salpico.

Se ríe a carcajadas y una burbuja de alegría estalla en mi pecho. Quizá sí podamos retomar las cosas donde las dejamos…

De hecho, cuanto más tiempo estamos sentadas charlando y bebiendo, más feliz y relajada me siento. Necesitaba un descanso de todo lo que estaba pasando en casa, pero también estoy contenta por esta oportunidad de estrechar lazos con mi media hermana. No sería tan fácil si estuviera Scott.

Pedimos un par de hamburguesas y más bebidas para bajarlas y Bailey se va al baño mientras yo vuelvo a la barra para la tercera ronda.

¿O es la cuarta? Ya he perdido la cuenta.

—Ain’t No Rest for the Wicked de Cage the Elephant suena a todo volumen por los altavoces y casi canto con ellos porque me encanta esta canción; luego suena Edge of Seventeen de Stevie Nicks y no hay manera de que me quede quieta.

Dirk nos pasa las bebidas y juro que levanta una ceja cuando le sonrío. Por el rabillo del ojo, veo que han entrado por la puerta dos hombres altos y fornidos, pero entonces toda mi atención se dirige a tratar de no derramar nuestras bebidas mientras zigzagueo de vuelta a la mesa. Cuando por fin me siento y miro hacia la barra, me dan la espalda.

El de la derecha, con el pelo castaño desgreñado, vaqueros azules desteñidos y camiseta gris, es apenas un poco más alto y ancho que el de la izquierda. Su amigo lleva el pelo rubio oscuro descuidadamente despeinado, unos vaqueros negros, botas y una camisa de cuadros con las mangas remangadas hasta los codos. Pone una mano en el hombro de su amigo.

—¿Wren?

Levanto la vista y veo que otro hombre ha llegado a nuestra mesa.

—¡Casey!

Me doy cuenta tarde y me pongo en pie de un salto.

Lo he visto en fotos, por supuesto, pero su pelo liso y negro antes era más largo y tenía bigote.

—Me alegro mucho de conocerte por fin —exclama Casey en mi oído y me da un fuerte abrazo.

—¡Yo también!

—¡Case! — grita Bailey cuando reaparece, lanzando sus brazos alrededor de él.

Solo mide unos centímetros más que ella.

Él se ríe y le palmea la espalda, con las mejillas sonrosadas. Bailey lo suelta y se deja caer en su asiento. Casey acerca una silla con mucho más control.

—¿Quieres una copa, Casey? ¿Te traigo una? —Estoy tratando de sonar sobria y no me sale.

—No, no, ya voy a la barra. —Aparta su silla de la mesa y hace una pausa—. ¿Estáis bien?

—Muy bien —dice Bailey, que levanta el vaso lleno y lo choca contra el mío mientras él se pone en pie.

—Le estoy dando una pésima primera impresión a tu nuevo marido —susurro, no tan bajo como hubiera querido.

—¡Qué va! Va a quererte mucho. Ya lo hace. Eres de mi familia. Y él me quiere. Mucho mucho.

—Me doy cuenta.

—Y yo lo quiero. —Pronuncia estas palabras con lentitud y deliberación.

—Parece adorable —agrego.

—¡Acabas de conocerlo! —exclama, golpea la mesa con la mano y me lanza una mirada acusadora. Sus facciones se relajan y asiente—. Pero tienes razón. Es muy muy adorable.

—¡Me alegra oír eso! —dice Casey mientras vuelve a sentarse.

Bailey y yo lo miramos boquiabiertas.

—¿Cómo has logrado que te atendieran tan rápido? —pregunta ella mientras él da un trago de su botella de cerveza.

—Dirk me la tenía preparada en la barra —contesta él con un chasquido de labios.

—Pero si Dirk es un estúpido —dice Bailey con auténtico desconcierto.

Casey se ríe y niega.

—No, no es mal tipo. Lo conozco desde siempre. Este es el primer lugar donde me emborraché legalmente y Dirk me llevó a casa para evitar que acabara en una cuneta.

—¿Cómo es que nunca he oído esa historia? —pregunta Bailey con el ceño fruncido.

—No lo sé —responde Casey encogiéndose de hombros.

—Creía que odiabas este lugar.

—No lo odio, pero no quiero venir aquí cada fin de semana.

—Cualquier sitio es mejor que el club de golf —dice Bailey con voz monótona.

Mis ojos han estado saltando de un lado a otro mientras ellos sostenían esta conversación, pero entonces mi media hermana parece recordar que estoy allí y me sonríe con entusiasmo.

—¡En fin! —exclama—. A Wren le encanta este lugar, ¿no es cierto, Wren?

—Sí, me gusta. La música es buena.

Los dos chicos de la barra se han dirigido a la mesa de billar. Bailey ve hacia donde se dirige mi atención y mira por encima de su hombro, observándolos. Se vuelve hacia mí y me sonríe con descaro, levantando una ceja.

—¿Qué? —le pregunto.

—¿Qué quieres decir con «Qué»?

—¿Qué quieres decir con qué quiero decir con «Qué»?

Se echa a reír.

—¿Cómo puedes decir eso sin tropezarte con las palabras?

—He tenido seis años más que tú para perfeccionar lo de hablar borracha.

—Perfeccionar lo de hablar borracha —repite, poniendo acento inglés. No sé si el ceceo es intencionado, pero suena muy gracioso.

Casey parece desconcertado mientras las dos nos reímos a carcajadas totalmente ebrias.

—Perdón, Casey —le digo, cuando más o menos nos hemos calmado—. Te has quedado atrás. Creo que necesitas un chupito de tequila o algo.

—Me parece que os tendré que llevar a casa, chicas. Habéis dejado el coche en el aparcamiento, ¿verdad? —le pregunta a Bailey.

—Case, ¡no! —grita Bailey—. Podemos ir caminando.

—Vamos, Casey —le digo tratando de convencerlo—. Acompáñanos con unas copas. Es la mejor noche que he pasado en meses.

—¡Ajá! —Bailey parece encantada con mi declaración.

—Es verdad.

Sonríe mirando dentro de su copa, ajena al dolor que siento acerca de por qué hace tiempo que no salgo.

No me ha preguntado por Scott. Hemos hablado de trabajo y de nuestros padres y de temas livianos como la música y el cine, pero no se ha acercado al tema de mi exprometido.

Lo más probable es que sea mejor así. De todos modos, no quiero hablar de Scott esta noche, y no estoy segura de querer hablar de él con mi media hermana. Es evidente que las cosas van bien entre Bailey y Casey y no tengo ningún deseo de arruinar el ambiente.

Hay algunas mujeres más y gente joven, incluyendo algunos niños pijos que visten polos color pastel, pero los tipos de la mesa de billar llaman la atención. El más alto de los dos está mirando hacia aquí y es guapo de una manera rústica, una descripción que no creo que haya usado nunca para otro ser humano, pero que me parece muy acertada. Tiene un bronceado acentuado, una frente ancha y una mandíbula que se nota que es fuerte, a pesar de que está cubierta de una barba espesa y oscura; es como un modelo masculino cruzado con un hombre de las cavernas. Su amigo de pelo rubio oscuro y camisa a cuadros amarillos y negros todavía nos da la espalda.

La cabeza de Bailey obstruye por momentos mi campo visual, mientras se balancea de un lado a otro en una impresionante ejecución del movimiento de baile de Walk Like an Egyptian.

—Tierra llamando a Wren. —Ella mira por encima del hombro antes de devolverme la mirada con una sonrisa.

—Lo siento —me disculpo, y busco mi bebida.

—Alguien sigue distrayéndose —canta—. O tal vez alguien busca una distracción.

Casi me atraganto.

—Ese es Jonas, ¿verdad?

Bailey mira con intensidad al modelo cavernícola, luego a Casey, que asiente.

—Si estás buscando una distracción, he oído que es bueno —añade.

—Bailey. —El tono de Casey suena un poco a reprimenda.

—Oh, venga, —responde ella, dándole una palmada en el brazo—. La última vez que lo vimos aquí me dijiste que se había acostado con la mitad de las mujeres de esta ciudad.

—Es una exageración —responde Casey—. Pero no imagino que tu hermana quiera ser otra muesca en su cinturón.

Me mira en busca de confirmación.

—No quiero ser otra muesca en el cinturón de nadie ahora, gracias.

Ni siquiera estoy segura de que me guste.

Si estuviera sobria, me daría cuenta.

—¿Quién es el amigo? —le pregunta Bailey a Casey.

—¿Puedes dejar de mirarlos, por favor? —le pide con razón.

Bailey hace una mueca de disgusto pero hace lo que le piden. Obstruye en parte mi campo visual, así que al menos puedo mirar sin que sea demasiado obvio.

—Es Anders —responde Casey a su pregunta—. Y no son amigos, son hermanos.

—Case conoce a todo el mundo en este pueblo —me dice Bailey en voz baja.

—Sé quién es quién —la corrige Casey—. Eso no significa que conozca a la gente como para ir a hablarles. Anders iba un curso por delante de mí en la escuela y Jonas es un par de años mayor que él.

Entonces tienen alrededor de treinta y cinco y treinta y siete años.

—¿Son de por aquí? —pregunto—. Los nombres suenan escandinavos.

—Toda la familia tiene nombres suecos desde hace varias generaciones. Se toman su herencia muy en serio. La granja Fredrickson ha ido pasando de una generación a otra desde hace unos doscientos años.

Hay un toque de reverencia en su tono.

—¿Son granjeros? —pregunto.

—Jonas sí —responde Casey—. Sus padres también. Anders vive en Indy. —Así llaman a Indianápolis—. Lo último que supe es que estaba trabajando para un equipo de IndyCar, que es algo muy cool.

Eso es supercool, es genial. Papá y Sheryl una vez nos llevaron a Bailey y a mí a las 500 millas de Indianápolis, una carrera de coches de más de ochocientos kilómetros de largo en torno a una pista de carreras ovalada. Se anuncia como «el mayor espectáculo en el mundo de las carreras» y forma parte de la Triple Corona del Automovilismo, junto con el Gran Premio de Mónaco y las 24 Horas de Le Mans, pero a mí me pareció un programa aburrido cuando papá me dijo que había comprado entradas. Una vez allí, sin embargo, me dejé llevar por la intensa emoción del alto octanaje.

—Hacía años que no veía a Anders —continúa Casey—. Aunque oí que perdió a su esposa hace unos años.

—¿Qué le pasó? —pregunta Bailey.

—Un accidente de coche, creo —responde Casey.

En ese momento, Anders camina por detrás de la mesa, se detiene y queda total y claramente expuesto a la vista.

Se me corta la respiración.

A diferencia de su hermano, no hay ni una pizca de cavernícola en él. Está bien afeitado, su piel tiene un bronceado dorado y tiene las cejas casi afiladas. Lleva la camisa de cuadros negros y color mostaza abierta sobre una camiseta negra desteñida, y me viene a la mente la frase «cool sin esfuerzo» mientras se inclina para preparar un tiro. Algunos mechones de su pelo rubio oscuro le caen sobre la línea de los ojos, pero no los aparta antes de golpear la bola. Oigo el ruido metálico de la bola que viaja en línea recta hasta uno de los agujeros y, una fracción de segundo después, sus ojos se elevan y se cruzan con los míos.

El aire permanece en mis pulmones mientras él se endereza con lentitud y nos miramos fijamente. Mi corazón se agita. Y, a medida que pasan los segundos, la agitación se convierte en un galope que rebota contra mi caja torácica. Observo con detenimiento cómo sus ojos parecen oscurecerse. Entonces frunce el ceño, rompe el contacto y se pasa la mano por el pelo.

La sangre me sube a la cara y busco mi bebida. Siento como si me hubieran secuestrado el pulso. Por suerte, Bailey está ocupada hablando con Casey y no se da cuenta de lo entrecortada que se ha vuelto mi respiración.

Anders no vuelve a mirarme, al menos no que yo sepa. Sigo sintiendo que mi atención va hacia él, una atracción inexplicable que es imposible ignorar.

Al final, la única forma que tengo de distraerme es mover mi silla para que Bailey me tape completamente la vista.

Capítulo tres

—No seáis ridículos. La casa de papá y Sheryl está justo allí —exclamo, señalando al otro lado del río—. ¡Id a casa!

Bailey y su hilarante marido borracho me han acompañado hasta el puente, pero deberían haber dado media vuelta hace un par de minutos.

—Bueno, está bien —concede Bailey, lanzándose hacia delante y me abraza con tanta fuerza que tropiezo hacia atrás y casi me caigo—. Vendré a verte mañana —promete—. Podemos curarnos la resaca juntas.

—Mañana tienes que trabajar —le recuerda Casey, tambaleándose.

—No hasta el mediodía —responde Bailey—. Te veré por la mañana —me dice.

—Es un buen plan. —Le sonrío, ya con ganas de volver a verla.

Son las once de la noche, es decir, las cuatro de la madrugada en el Reino Unido, pero me siento extrañamente despierta y animada. Los únicos ruidos que oigo son el agua que corre bajo el puente, el roce de mis botas contra el asfalto y algún que otro coche zumbando a lo lejos.

Por mucho que haya disfrutado de la compañía de mi media hermana y su nuevo marido esta noche, me alegro de estar recorriendo este tramo final sola. Es agradable tener el espacio mental para estar con mis propios pensamientos durante un rato.

Cuando dejo atrás la última luz de la calle, el cielo nocturno se ilumina sobre mi cabeza. La luna llena brilla como una antorcha y ni una sola nube empaña el brillo de las estrellas. El aire huele a hierba recién cortada y, al bajar la mirada del cielo para contemplar el campo que se extiende ante mí, me quedo boquiabierta: pequeñas luces sobrevuelan la hierba que llega hasta las rodillas, centelleando y parpadeando como polvo de hadas.

Luciérnagas. O «bichitos de luz», como las llama Sheryl.

Había visto alguna que otra en viajes anteriores a Indiana, pero nunca tantas juntas en un solo lugar. El espectáculo es mágico.

De repente, me entran ganas de estar entre ellas. Hay dos estrechos senderos frente a mí, labrados por las ruedas de un tractor, que son lo suficientemente anchos para que una persona camine por ellos.

Una brisa me levanta el pelo del cuello, húmedo de sudor. Una fracción de segundo después, oigo el susurro de los cultivos cuando el viento sopla a través de ellos.

Presa de un impulso, me pongo en marcha y me meto en uno de los caminos. La tierra está seca y quebradiza bajo mis botines y tiene una pendiente suave. No sé cuánto tiempo camino —diez, veinte minutos—, pero no estoy segura de que la sonrisa haya abandonado mi rostro ni un momento. Me hipnotizan las luciérnagas, el aire libre y la oscuridad, la luz de las estrellas y la luz de la luna. La sensación de libertad.

Ahora sí que soy «libre». Libre y soltera. Por primera vez desde nuestra ruptura, la idea de estar sola no me asusta. Me siento satisfecha, casi como era yo antes. Me recorre una sensación de euforia.

Salgo del campo de cultivo y me encuentro en una larga franja de hierba recién cortada, pero aquí la fragancia se mezcla con algo aún más dulce. Más adelante hay un campo de maíz y, contra el cielo iluminado por la luna, sobresalen hojas —o flores— de la parte superior de cada tallo de tres metros de altura. Camino hacia delante y me alejo del cultivo que llegaba a la altura de las rodillas y de las luciérnagas parpadeantes, y pronto me encuentro dentro de un bosque de maíz. Al cabo de un par de minutos, me detengo.

¿Qué demonios estoy haciendo? Podría perderme aquí. Siento un atisbo de pánico, me doy la vuelta y vuelvo por donde creo que he venido, pero no estoy segura de estar siguiendo la misma dirección.

El sonido muy intenso de un mosquito hace que me tense, hasta que me doy cuenta de que lo que estoy oyendo es una moto. Estoy segura de que el pueblo está colina arriba, pero este ruido viene del otro lado y es cada vez más fuerte.

Corro hacia el ruido y emerjo del maíz en el momento exacto en que una ráfaga de luz atraviesa la franja de hierba a mi izquierda. Salto hacia atrás y me aprieto contra los tallos, pero es demasiado tarde. La luz me abrasa la cara y un hombre grita alarmado mientras el motor lanza un grito desesperado antes de enmudecer.

Abro los ojos y veo una masa oscura delante de mí. El faro me ha dejado medio ciega, así que no puedo distinguir mucho más.

—¿Qué demonios? —exclama el hombre con acento local mientras se despega de la moto y se pone en pie

—¿Estás bien? —le pregunto.

Debería haber aprovechado esta oportunidad para salir corriendo. Podría tratarse de un psicópata, pero estoy demasiado borracha como para sentir miedo.

—¿Qué haces aquí? —me pregunta—. ¿Estás perdida?

—No —respondo a la defensiva—. ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién va en moto por el campo a estas horas?

—No es asunto tuyo.

—Entonces, no es asunto tuyo lo que yo hago aquí —replico y me siento bastante nerviosa por el sonido de su voz.

Es grave y profunda, pero no demasiado profunda. Tiene una riqueza que me recuerda la miel.

—Estás invadiendo una propiedad privada, así que, de hecho, sí es asunto mío.

Ay. Mis pensamientos dispersos se juntan de golpe.

—Bueno, voy de camino a casa, así que no te preocupes.

—¿Adónde vas? —me pregunta exasperado mientras con determinación avanzo por el camino por el que creo que he llegado.

Mis ojos aún no se han adaptado a la oscuridad; sigo viendo manchas.

—Tienes que subir a la carretera y girar a la izquierda si quieres volver a la ciudad —me dice.

Giro sobre mis pies, y me tropiezo un poco.

—¿Dónde está la carretera? No vuelvo a la ciudad pero sí necesito encontrar el camino por el que he venido.

—Por ahí.

Es una silueta alta y oscura recortada contra el cielo iluminado por la luna, pero puedo distinguir el brazo largo que señala hacia una extensión de hierba.

—Sería mucho más rápido si voy campo a través —le discuto. Noto el ancho impresionante de sus hombros cuando baja el brazo.

Ojalá pudiera verle la cara. ¿Quién es este tipo?

—Si lo que quieres es ir pisoteando soja como si fueras un maldito elefante…

¿Soja? ¿Eso es lo que crecía en el campo de las luciérnagas? Espera, ¡qué grosero!

—No la estoy pisoteando, ¡hay un sendero!

—No es un sendero para personas, es para los tractores.

—Oh, da igual. A ver si te caes de tu pedestal. O de la moto. O de lo que sea a lo que estés subido. En realidad, de la moto, ya te has caído, ¿no?

Se me escapa una risita de borracha cuando me lo imagino estrellándose. No es muy gracioso, pero. . .

Dios, sí es gracioso.

—Estás borracha.

—No estoy tan borracha.

—No era una pregunta.

—Me ensobriesco a cada minuto que pasa. ¿Ensobriesco? —pregunto en voz alta, sin esperar respuesta porque estoy hablando sola—. ¿Esto es una palabra?

—Ay, por favor —murmura—. ¿Adónde vas?

Recoge su motocicleta caída cuando paso a su lado.

—Arriba y a la izquierda —le contesto—, como me indicó el hombre GPS.

—No, quiero decir, ¿dónde te alojas? Intuyo que estás muy lejos de casa.

—Mi padre vive por ahí.

Señalo al otro lado del campo mientras se enciende la luz de la moto e ilumina la extensión de hierba.

—No, mi padre vive ahí, así que lo dudo.

—Entonces por ahí —digo mientas ajusto la dirección del brazo.

—¿Eres la hija de Ralph? Oh, claro que sí. Mi madre dijo que venía su hija de Inglaterra. ¿Eres tú?

—Soy yo.

—En ese caso, sería más rápido que fueras cuesta abajo y doblaras a la derecha por el camino de la granja.

Suspiro con dramatismo, me doy la vuelta y grito de fastidio al verme cegada de nuevo por su faro.

—No hace falta que me sigas —le digo cuando me doy cuenta de que eso es exactamente lo que piensa hacer—. Vuelve a lo que sea que estuvieras haciendo aquí en la oscuridad.

—Lo último que necesito es que te rompas un tobillo. Mi madre me mataría.

—Pareces un poco mayor para preocuparte por lo que piense tu madre —digo con sequedad.

—Nadie es demasiado mayor para preocuparse por lo que piense su madre.

—Así que esta es tu tierra, ¿no? ¿Qué eres? ¿Granjero?

—No, mi hermano es el granjero.

Me paro en seco.

—¡Cuidado! —grita y casi me atropella.

Me giro y me vuelvo a quedar ciega.

—Por el amor de Dios —grito, protegiéndome los ojos—. ¡Vería mejor a la luz de la luna!

Él suelta una carcajada y yo aparto la cara. Se me acelera el corazón cuando me doy cuenta de con quién estoy hablando.

—Eres Anders, ¿verdad? —Y, antes de que pueda responder, añado—: ¿Y tu hermano es Jonas?

—Sí —responde tras una leve vacilación, preguntándose cómo lo sé.

Tengo un flashback de nuestro prolongado contacto visual y me siento muy nerviosa, a pesar de las unidades de alcohol que se supone que deberían estar amortiguando mis sentidos.

—¿Me vas a decir cómo te llamas?

—Wren.

Recuerdo, entonces, que primero desvió la mirada y estoy bastante segura de que no me miró de nuevo, ni siquiera cuando salió del bar. Me avergüenza admitir que estaba mirándolo cuando se fue para ver si lo hacía, y al final cedí al inexplicable dolor que había sentido desde el momento en que me había atrapado con la mirada.

Me armo contra él, contra su desaire.

—Ahora en serio, no hace falta que me sigas.

—No quiero que te pierdas, ¿vale?

Me burlo.

—No me perderé. Soy arquitecta. Tengo un excelente sentido de la orientación.

Suelta una risita baja que se esconde bajo mi caja torácica.

—¿En serio? —dice, hace una pausa y luego exhala con lo que parece resignación—. Deja que te lleve a casa.

Vuelvo en mí y suelto una sonora carcajada.

—Debe de ser una broma. No, gracias. He visto cómo conduces esa cosa.

De ninguna manera voy a ser la damisela en peligro de un hombre cualquiera.