9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Größenwahn Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

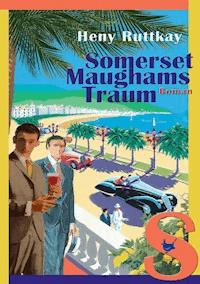

Anfang der 1960er Jahre an der Côte d'Azur. Der Schriftsteller und frühere Geheimdienstagent William Somerset Maugham schreibt an seiner Autobiografie "Looking Back" und wird von Erinnerungen an seinen verstorbenen Bruder Henry geplagt. Um Henry, den "Versager und homosexuellen Selbstmörder", zu rehabilitieren und posthum zu Ruhm zu verhelfen, beschließt Maugham das Schicksal seines Bruders nach so langer Zeit zu klären. Er engagiert Madame Dewaere von der gleichnamigen populären Privatdetektei, um nachzuweisen, dass der Selbstmord Henry Maughams in Wirklichkeit ein Mord war. Trotz der schwierigen Ausgangslage macht sich Madame Dewaere an die Arbeit und wird schon bald ihrem Ruf als ausgezeichnete Detektivin gerecht. Sie reist nach England und an die Atlantikküste Frankreichs, sammelt Informationen und kommt schließlich dem eigentlichen Skandal auf die Spur: Sie entdeckt eine eingefädelte Verschwörung über verletze Gefühle und einen ruinierten Ruf. Für William Somerset Maugham stehen plötzlich die Geister der Vergangenheit wieder aus ihren Gräbern auf und besuchen ihn. Heny Ruttkay hat einen vielschichtigen und berührenden Kriminalroman über den größten englischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts geschrieben. Sie lässt William Somerset Maugham als greisen Mann auftreten und so gar nicht wie den kalten Zyniker, als der er gemeinhin gilt. Im Mittelpunkt ihrer Geschichte steht die Akzeptanz von Schwulen, die selbst in so modernen Gesellschaften wie England oder Frankreich schwer zu leiden hatten. Politische und gesellschaftliche Umstürze der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts beleuchten Europas wegweisende Geschichte. Eine Zeit, in der die Partys noch Stil hatten und der Kalte Krieg jederzeit heiß werden konnte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Somerset Maughams Traum

Die Deutsche Nationalbibliothek – CIP-Einheitsaufnahme.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet dieses Buch in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Erste Auflage 2017

© Größenwahn Verlag Frankfurt am Main

www.groessenwahn-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten.

ISBN: 978-3-95771-180-9

eISBN: 978-3-95771-181-6

Heny Ruttkay

Somerset Maughams Traum

Roman

IMPRESSUM

Somerset Maughams Traum

Autorin

Heny Ruttkay

Seitengestaltung

Größenwahn Verlag Frankfurt am Main

Schriften

Constantia und Lucida Calligraphy

Covergestaltung

Marti O´Sigma

Coverbild

Marti O´Sigma

Inspired from the Art deco style travel Poster, 1960

Lektorat

Thomas Pregel

Druck und Bindung

Print Group Sp. z. o. o. Szczecin (Stettin)

Größenwahn Verlag Frankfurt am Main

September 2017

ISBN: 978-3-95771-180-9

eISBN: 978-3-95771-181-6

Für meine Eltern

Livia und Alexander Ruttkay

»Somerset Maugham ist ein alter, einsamer Adler.«

Raymond Chandler

Die lebende Legende

»Heute am frühen Abend wünschte ich mir wieder für einige Sekunden den Tod. Es war in einem Augenblick vollkommenen Glücks. Ich blickte von meiner Terrasse aufs Meer wie unzählige Male zuvor, während die Sonnenkugel sanft die Linie zwischen Himmel und Wasser antippte.

Niemals könne man sich an einem Sonnenuntergang sattsehen, hatte Romaine Brooks behauptet, niemals sich an seine Schönheit gewöhnen, und ich hatte ihr damals mechanisch zugestimmt.

Trotzdem, es geschah oft, dass ich die flammenden Farben des Himmels, die gekräuselte Meeresoberfläche und die Schatten fliegender Vögel am Horizont nur im Vorübergehen mit einem Blick streifte, gleichgültig und in Gedanken ganz woanders.

Diesmal sah ich wirklich hin. Ich dachte dabei nicht, wie schön alles sei, und lobte weder Wetter noch Landschaft. Ich sah, und in meinem Kopf herrschte tiefes Schweigen.

In diesem Moment geschah es: Ich wurde von dem sinkenden Stern aufgesogen, glühte auf und fühlte, wie ich mit ihm eins wurde und allmählich im Meer versank. Im letzten Augenblick, bevor ich verging, durchfuhr mich die Eingebung, dass der Tag am Sterben war und ich mit ihm.

Plötzlich fand ich mich in meinem eigenen Körper wieder, fast als hätte ich mich selbst energisch an meinem spärlich gewordenen Haarschopf zurückgerissen.

Ich durfte noch nicht sterben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen.

Es war diesmal keine faule Ausrede, kein ängstliches Zurückweichen vor dem Unvermeidlichen. Eine letzte Sache musste erledigt, eine letzte Angelegenheit bereinigt werden.

Immerhin hat mich dieses Erlebnis soweit aufgerüttelt, dass ich Alan bitte, sofort den Privatdetektiv anzurufen. Merkwürdigerweise fragt er nicht, was ich von diesem wolle, selbst die Bitte überrascht ihn nicht. Er nickt nur, als hätte ich nach dem Chauffeur gefragt.

»Seine V-visitenkarte ist dort neben dem Telefon.«

»Ich weiß«, näselt er.

Habe ich mit ihm von meinem Vorhaben gesprochen? Ich werde vergesslich und dazu auch noch zunehmend geschwätziger.

Früher hatte ich meine Worte, ja sogar meine Gedanken unter Kontrolle. Ursprünglich nur, weil mein unseliges Stottern mich schüchtern machte. Mit der Zeit entdeckte ich, dass meine Schweigsamkeit die anderen zum Reden brachte. Nur wenige Menschen ertragen die Stille und füllen sie hektisch mit Worten aus. Je mehr die anderen sprachen, desto aufmerksamer hörte ich ihnen zu. Ich wusste, dass sie sich warm reden, dass sie immer mehr von sich verraten würden. Ich schwieg, hörte und sah ihnen zu, und sie redeten und erzählten und belieferten mich mit dem Rohstoff, den ich zu Romanen, Bühnenstücken und Kurzgeschichten verarbeitete.

Als ich jünger war, ja noch bis vor kurzem, fanden viele meinen Blick verwirrend, manchmal sogar unheimlich. Es wundert mich nicht weiter: meine absolute Konzentration, das Fehlen jeglichen Urteils und jeglicher Gemütsregung meinerseits musste sich den Sensibleren unter ihnen mitgeteilt haben. Zu meinem Glück redeten die meisten von ihnen weiter, nur wenige konnten der Versuchung widerstehen, sich einem vorurteilslosen Zuhörer anzuvertrauen.

»Morgen Nachmittag um fünf Uhr, ja?« Alan wendet sich zu mir um, den Telefonhörer zwischen Schulter und Ohr geklemmt, mit dem Bleistift über dem Terminkalender fuchtelnd, und ich nicke. »Seien Sie bitte pünktlich.«

Er legt den Hörer wieder auf und sieht zufrieden aus, mit einem kleinen Lächeln im rechten Mundwinkel.

Was ich ihm wohl erzählt habe? Meine Ratlosigkeit erinnert mich wieder daran, dass die Nacht mich allmählich umfängt, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt. War höchste Zeit, den Detektiv anzurufen.

»Ist er wirklich der beste Detektiv an der Riviera?«, hatte ich meinen Nachbarn gefragt.

»Unbestritten. Deswegen kann er auch so unverschämte Preise verlangen.«

Mein Nachbar ist unermesslich reich, mein Vermögen wirkt im Vergleich zu seinem rührend bescheiden, etwa wie ein Pförtnerhäuschen neben einem Palast, aber wie alle wirklich Reichen weiß er um den Wert jedes Franken.

Er hat mich nicht gefragt, warum ich einen Privatdetektiv suche, hat nur die Visitenkarte für mich bringen lassen und dann das Gespräch elegant auf die diesjährige Saison an der Riviera gelenkt. Ich werde auch nie erfahren, warum er die Dienste eines Detektivs in Anspruch nehmen musste, und zu meinem leisen Erstaunen ist es mir sogar gleichgültig. Lässt nun auch meine früher unersättliche Neugierde nach? War sie nur berufsbedingt, und jetzt, wo ich nicht mehr schreibe, ist sie gleichzeitig mit meinem schriftstellerischen Drang erstorben?

Vor dem Abendessen nicke ich kurz ein. Ich träume nach langen Jahren wieder von Gerald. Er raucht auf dem Tennisplatz eine Zigarette und grinst mich mit zusammengekniffenen Augen an.

»Er fehlt mir auch, der arme Kerl«, sagt er.

»Aber du hast ihn doch gar nicht gekannt«, erwidere ich sanft. Ich spreche ganz leise und bedächtig, ich habe Angst, dass er sich erschreckt und verschwindet. Sogar im Traum weiß ich, dass er schon lange tot ist. Aber die Verstorbenen sind sehr empfindlich: ein unbedachtes Wort, und sie sind wieder weg.

»Nicht persönlich. Aber die Art, wie du es vermieden hast, über ihn zu sprechen … Irgendwie war er im Hintergrund immer da und schien zu warten.« Er macht eine Kopfbewegung, als würde er jemanden hinter mir begrüßen. »Wie auch jetzt. Er scheint immer näher zu kommen.«

Ich fühle eine Berührung an meiner Schulter und fahre mit einem kleinen Schrei hoch.

»Entschuldige.« Alan scheint genauso erschrocken zu sein wie ich. »Ich wusste nicht, dass du schläfst. Das Abendessen ist fertig.«

Wir essen im Patio zu Abend, wie meistens, wenn es warm ist, umgeben von den weißen Hauswänden, den dunkelblauen Abendhimmel über uns. Gleich nach dem großzügigen Blick über die Küste von Cap Ferrat war es dieser Patio, der mich vor über dreißig Jahren zum Kauf der Villa Mauresque bewogen hatte, trotz des riesigen verwilderten Gartens und der überladenen arabischen Ornamente an den Außenwänden des Hauses.

Der Traum von Gerald erweckt alte, fast vergessene Bilder zum Leben, sie überfallen mich ohne Vorwarnung und entführen mich in die Vergangenheit.

Ich bin fünfunddreißig Jahre jünger, trage noch meinen Schnurrbart, der etwas weniger dicht ist als Geralds blonder Schnauzer. Er hat noch seine sportlich durchtrainierte Figur und ist sonnengebräunt und immer gut aufgelegt. Beide haben wir es eilig, endlich ein Haus an der Côte d’Azur zu erwerben. Ich ertrage Londons düsteres Wetter und bedrückendes, moralisierendes Klima nicht mehr, und Gerald darf als unerwünschter Ausländer – er ist Amerikaner und wurde eines Tages von der Polizei mit einem anderen Mann in einem Hotelzimmer erwischt – England nicht mehr betreten. Wir möchten nach einem Jahrzehnt fröhlichen Vagabundenlebens endlich ein gemeinsames Heim.

Die Villa Mauresque, ein großes weißes Haus in Saint-Jean-Cap-Ferrat, einem kleinen Städtchen mit Hafen zwischen Nizza und Monte Carlo, hatte es uns als einziges Anwesen nach all den Monaten des Suchens angetan.

»Sieben Schlafzimmer, vier Bäder, großzügige Empfangsräume, ein Anbau auf dem Dach, ein separates Haus fürs Personal, zwölf Morgen Land und ein unverbaubarer Blick auf die schönste Bucht der Welt.« Nach der Hausführung zählte der Immobilienmakler noch einmal alle Vorzüge des Anwesens auf, während Gerald und ich in der Eingangshalle auf und ab gingen. Ohne Möbel wirkte sie riesig, sie roch nach Staub, und schwere, hohe Türen sperrten die Hitze aus, die draußen über dem urwaldähnlichen Garten wütete.

Bei der Besichtigung hatten wir uns Zeit gelassen. Wir hatten alle Fensterläden geöffnet, an den Türklinken von abgeschlossenen Abstellräumen gerüttelt, während der Makler verzweifelt nach dem richtigen Schlüssel suchte, die Kellergemäuer abgetastet, und Gerald war sogar in einen der Kamine gekrochen, um einen Blick in den Schornstein zu werfen.

»Das Haus könnte eine Großfamilie beherbergen, ohne dass diese sich eingeengt fühlen würde«, fügte der Makler hinzu.

»Nun, eine Großfamilie sind wir nicht, aber das Haus wird trotzdem immer voll sein.« Es war das erste Mal seit der Besichtigung, dass Gerald etwas sagte, und der Makler warf ihm einen raschen Blick zu. Ich hatte ihn als Mr. Gerald Haxton vorgestellt, und die Immobilienhändler an der Côte d’Azur erlauben es sich nie, indiskret zu sein, aber der gut angezogene, höfliche Franzose hatte bestimmt keinen Augenblick lang angenommen, dass Gerald und ich verwandt waren. »Wir haben jede Menge Freunde, und wir werden große Partys veranstalten.«

»Du wirst sie veranstalten«, sagte ich. Gerald und ich lächelten uns an, und der Makler lächelte beflissen mit.

Ohne Übergang begann ich, den Preis herunterzuhandeln.

»Die Renovierung wird mich ein Vermögen kosten«, erklärte ich dem Makler. »Diese scheußlichen Gipsverzierungen an der Fassade werden alle abgeschlagen werden müssen. Die Küche und die Badezimmer müssen von Grund auf modernisiert, das ganze Haus muss von innen und außen gestrichen werden. Das Grundstück ist ein Dschungel, und es wird Wochen dauern und Unsummen verschlingen, um einen richtigen Garten anzulegen. Um es kurz zu machen: Der Preis ist um dreißig Prozent zu hoch.«

»Ich fürchte, dass die Eigentümer ...«

»Das Haus steht seit Jahren leer«, unterbrach Gerald den Makler. Trotz seines leichten Akzents war sein Französisch fließend, und er lächelte auf seine gewinnende Art, als wollte er die Wirkung seines entschiedenen Tones mildern. »Geben Sie zu, Monsieur, dass Sie froh sind, wenn Sie dieses Objekt loswerden.«

»Nun ...«

Ich ließ den Makler ebenfalls nicht zu Wort kommen: »Sagen Sie doch den Eigentümern, dass Sie endlich einen Kunden für ihr Haus haben, aber dass ich kein Millionär, sondern nur ein einfacher Schriftsteller bin.«

»Aber Mr. Maugham, Sie sind berühmt! Auch in Frankreich ist der große Schriftsteller William Somerset Maugham allgemein bekannt und jeder weiß ...«

»Und jeder weiß, dass du deine Gemälde von Matisse und Gauguin an diese weißen Wände hängen wirst«, grinste Gerald.

»Annette hat sich heute Abend wieder übertroffen, findest du nicht?«

Alans Stimme erschreckt mich, sie ist so ganz anders als die von Gerald.

Ich senke den Blick auf meinen Teller und umklammere das Besteck etwas fester. »In letzter Zeit sagst du es fast täglich. Du hast einfach nur einen gesunden Appetit.«

Alan schließt genussvoll die Augen, als er an dem Wein nippt. »Kann sein. Aber sie ist und bleibt die beste Köchin an der Riviera.«

Niemand hatte geahnt, welche Künstlerin in dem kleinen Küchenmädchen steckte, außer mir, als ich meinen damaligen Koch entlassen musste. Mit den Jahren wurde Annette eine Virtuosin, ein Star, der nicht nur an der Riviera in aller Munde war.

Bis vor kurzem erfreute ich mich am Geschmack der Speisen auf die gleiche Art wie an den zahlreichen anderen Genüssen, die das Leben bietet: diskret und ausgiebig zugleich. Nun kaue ich pflichtbewusst das Gemüse, schneide das Fleisch in sehr kleine Stücke und stelle mir vor, dass ich mich selbst füttere. Seit Monaten habe ich kaum noch Hunger. Kein Interesse mehr an körperlicher Liebe, keinen Appetit mehr, keine Neugier mehr, kein Gedächtnis mehr. Es ist, als würde ich mich selbst aus meinem Körper zurückziehen. Wie wenn jemand vor dem Verlassen seines Hauses nach und nach in allen Räumen das Licht ausschaltet. Der Unterschied ist nur, dass ich nicht glaube, nicht glauben kann, dass ich irgendwo hingehe. Nachdem das letzte Licht ausgedreht worden ist, wird mich das Nichts umfassen, ich werde einfach aufhören zu sein.

»Willie?«

Ich zucke zusammen, seit Minuten muss ich geistesabwesend in die Kerzenflammen gestarrt haben.

»Du isst deinen Nachtisch nicht?« Alan sieht besorgt aus. »Annette wird beleidigt sein.«

Ich hebe die Schultern und falte meine Serviette zusammen. Das Weiß der Tischdecke schmerzt meine Augen, ich schließe sie kurz. Nur für einen Augenblick, ich möchte nicht wieder am Tisch einschlafen. Alan gerät außer sich, wenn ich nach dem Essen einnicke, seitdem ihm jemand erzählt hat, dass Greise meines Alters vorzugsweise nach einem üppigen Mahl still aus dem Leben scheiden.

»Willie?«

»Ich schlafe nicht.« Ich schiebe den Stuhl zurück, stütze mich am Tisch auf und stehe wieder ganz aufrecht da. Unwillkürlich blicke ich zum Vollmond hoch. Er schwebt über dem Patio wie eine weiße Kugellampe. Gerald sagte oft scherzhaft, ich solle sie ausknipsen, ihr Licht sei zu indiskret.

Plötzlich habe ich Lust, allein zu sein, ich möchte den Abend nicht mit Alan verbringen. »Ich bin müde. Ausnahmsweise gehe ich gleich ins Bett und werde ein wenig lesen.«

Gestern sind per Post drei neue Romane eingetroffen, einer davon ein Krimi von James M. Cain. Er ist nicht ganz so exzellent wie Raymond Chandler, aber äußerst spannend. Wie viele lange Nächte habe ich früher mit dem Lesen von Detektivgeschichten verbracht. Neuerdings nicke ich sogar über diesen ein.

Beim Gedanken, dass ich selbst bald einen Detektiv anheuern werde, kichere ich leise.

Ich spüre Alans beunruhigten Blick im Rücken. Vielleicht befürchtet er, dass das Licht in meinem Kopf bald endgültig ausgeht. Und wenn er wüsste, warum ich den Detektiv kommen lasse, würde der Arme diesbezüglich überhaupt keinen Zweifel mehr hegen.

Harry Maugham

Es gibt wenige Dinge, die mich mehr aufregen als Unpünktlichkeit. Fünf Minuten vor fünf setze ich mich in meinen Lehnstuhl auf der Terrasse, den Papierumschlag in sicherer Entfernung von meiner Teetasse auf dem Tisch, und ich blicke in Richtung des Hauses, wo der Detektiv jeden Augenblick auftauchen muss.

Er wird um Jahrzehnte jünger sein als ich und nicht die gleiche Erziehung gehabt haben. Ich weiß sehr wohl, dass ich mit meinen Prinzipien eines Gentlemans der Edward-Ära vielen wie ein prähistorisches Tier vorkommen muss: schwerfällig, unnötig kompliziert und leicht lächerlich. Dennoch finde ich, dass Pünktlichkeit für ein halbwegs harmonisches Miteinander unerlässlich ist …

Mein innerer Monolog reißt unvermittelt ab, als ich den Butler erblicke, dem eine leicht rundliche, kleine Frau folgt. Die Hunde laufen ihr entgegen, und sie bückt sich kurz, um George, der wie immer der schnellste ist, über den Kopf zu streichen.

»Madame Dewaere, Monsieur.«

Philippe Dewaere ist der Name des Detektivs. Schickt er seine Frau voraus?

Ich erhebe mich und reiche der Frau die Hand. Sie ist kaum größer als ich, trotz der Absätze.

Sie nimmt ihre Sonnenbrille ab und lächelt mich breit an. Lachfältchen in den Augenwinkeln und Grübchen in den Wangen, höchstens fünfundvierzig Jahre alt. Sie hält meine Hand etwas länger fest als nötig.

»Es ist mir eine sehr große Freude, Sie kennen zu lernen, Monsieur Maugham.«

Wahrscheinlich eine treue Leserin. Oder sie kennt mich aus dem Fernsehen. Seitdem einige meiner Kurzgeschichten verfilmt worden sind und ich sie persönlich mit einer kleinen Einleitung dem Publikum vorgestellt habe, bin ich selbst bei Nichtlesern bekannt.

»Es freut mich auch, Madame. Bitte, nehmen Sie Platz.«

Sie setzt sich hin, ohne mich aus den Augen zu lassen. Sie dreht sich nicht einmal nach dem Panorama um, das sonst alle meine Gäste in seinen Bann zieht.

»Zunächst mal möchte ich Sie bitten, meinen Mann zu entschuldigen. Er hat gestern einen kleinen Unfall gehabt und muss für ein paar Tage das Bett hüten. Da Ihr Auftrag von großer Dringlichkeit ist, bin ich an seiner Stelle gekommen. Ich bin seine Sekretärin und Vertrauensperson und somit auf dem Laufenden über alle seine Angelegenheiten. Und wie er bin ich zu absoluter Diskretion verpflichtet.«

Sie hält inne, als erwartete sie einen Einwurf von mir. Ich nicke, und sie holt ein Notizbuch und einen silbernen Bleistift aus ihrer großen Tasche, schlägt die Beine übereinander und lächelt mich wieder an. Sie hat ein freundliches Lächeln. Ihr Gesicht ist ungeschminkt, vielleicht mit einem Hauch von Lippenstift, und wenn ich noch schreiben würde, würde es mir gefallen, ihre Ausstrahlung zu beschreiben: eine gelungene Mischung von Liebenswürdigkeit und Tüchtigkeit.

Die Hunde mögen sie, der sonst so misstrauische Ching setzt sich sogar auf ihren linken Fuß.

»Was kann ich für Sie tun, Monsieur?«

Plötzlich bin ich befangen. Mein Herz flattert, ich spüre ein schmerzhaftes Ziehen in der Brust und merke, dass meine Hände zittern.

»M-möchten Sie etwas trinken?«

Sie lässt sich nicht anmerken, dass sie mein Stottern registriert hat. »Vielen Dank, aber ich möchte nichts trinken.«

Ich führe die Teetasse an meine Lippen, stelle sie wieder hin und lehne mich zurück. »Mein Anliegen wird Ihnen h-höchst-wahrscheinlich etwas seltsam erscheinen.«

Sie lächelt noch etwas breiter. »Bestimmt nicht, Monsieur.«

Zweifellos ist sie von ihren reichen Kunden einige Extravaganzen gewöhnt, aber ich könnte wetten, dass mein Auftrag sie aus der Fassung bringen wird. Ich atme tief durch, und es gelingt mir, nicht zu stottern.

»Ich möchte, dass Ihr Mann herausfindet, weshalb mein Bruder Henry sich umgebracht hat.«

Ihr Gesicht wird ernst. »Das tut mir sehr leid, Monsieur Maugham. Ich wusste nicht, dass Ihr Bruder …«

Ich unterbreche sie. »Wir waren v-vier Brüder. Heute sind sie alle t-tot.«

Sie nickt zweimal mit dem Kopf, weise wie ein Psychiater.

»Henry starb als e-erster. Dann Charles, dann Frederic. Sie w-waren alle drei Anwälte von B-beruf, wie mein Vater. Wir sind alle in P-paris geboren, in der Britischen Botschaft in Paris, aber in England auf Schulen gegangen. M-mein Vater hat als Rechtsanwalt für die B-botschaft gearbeitet.«

Ich könnte der Genauigkeit halber hinzufügen, dass ich als einziger, da der jüngste und kränklichste der Kinderschar, bei meinen Eltern in Frankreich geblieben bin und erst nach ihrem Tod im Alter von zehn Jahren zu meinem spröden und geizigen Onkel nach England kam, aber ich fürchte, dass ich mich wieder in Einzelheiten verzettele. Es berührt mich immer noch schmerzlich, über meine Kindheit zu sprechen.

Sie schlägt ihr Notizbuch auf. »Können Sie mir etwas mehr über die näheren Umstände des Freitods Ihres Bruders erzählen?«

Ich merke, dass meine Hände wieder etwas zittern, während ich mir eine Zigarette anzünde. »Er hat eine F-flasche Säure ausgetrunken. Ein Freund hat ihn g-gefunden und mir und meinem Bruder F-frederic gekabelt, wir sollten schnell kommen, weil er im S-sterben läge. Wir haben ihn ins K-krankenhaus gebracht, aber man konnte nichts f-für ihn tun. Drei Tage später ist er g-gestorben.«

Sie macht sich Notizen und hält die Augen auf ihr Notizbuch gesenkt.

»Wann war das?«

»Neunzehnhundertvier.«

Ihre Lider zucken. Sie hebt langsam den Kopf.

»Neunzehnhundertvier«, wiederhole ich.

Sie schließt wieder den Mund, und ihre Stirn glättet sich, aber ich habe Zeit zu merken, dass sie bestürzt ist.

»Monsieur Maugham«, übergangslos spricht sie langsamer und artikuliert deutlicher, »Monsieur Maugham, wie alt war Ihr Bruder, als er sich umgebracht hat?«

»Sechsunddreißig. Er war s-sechs Jahre älter als ich.«

»Demnach wäre er heute dreiundneunzig Jahre alt. Hatte er Familie, Kinder?«

»Nein.«

Sie presst kurz die Lippen zusammen und klappt ihr Notizbuch zu. »Ihnen ist bestimmt klar, Monsieur, dass die meisten Menschen, die Ihren Bruder gekannt haben, heute tot sind, nicht wahr?«

»Ja.«

Nach meiner einsilbigen Antwort zögert sie, dann neigt sie ihren Oberkörper ein wenig nach vorn. »Monsieur Maugham, wir sind ein seriöses Unternehmen. Es ist meine Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, dass es uns fast unmöglich sein wird, mehr herauszufinden, als Sie bereits wissen.« Sie macht wieder eine kleine Pause, aber ich schweige. Mit angespanntem Gesicht beugt sie sich noch weiter vor. »Schon im Prinzip ist es heikel, einen Auftrag anzunehmen, um die Gründe eines Selbstmords herauszufinden, und das auch in Fällen, wenn der Freitod nur kurze Zeit zurückliegt. Die Beweggründe sind äußerst mannigfaltig und verworren, und ich wage zu behaupten, dass sie selbst für den Betroffenen oft unklar und widersprüchlich sind. Befragungen von Patienten, deren Suizidversuch misslungen war, haben ergeben, dass ein beträchtlicher Prozentsatz der Freitode auf einen plötzlichen, irrationalen Impuls zurückzuführen ist …«

»Ich weiß.«

Ich habe ganz leise gesprochen, aber sie hält sofort inne und betrachtet mich mit neuer Aufmerksamkeit.

»Ich weiß, dass dies kein leichter Auftrag ist. Ich bin noch nicht senil, wissen Sie. Ich vertraue einfach darauf, dass Sie Ihr Bestes tun werden.«

Wenn ich nicht stottere, sei meine Stimme sehr angenehm, fast einlullend, behauptete meine alte Freundin Romaine einmal. Auf sie wirkte sie überzeugend, selbst wenn ich in einer Fremdsprache redete, deren sie nicht mächtig war.

Madame Dewaere lehnt sich zurück. »Natürlich werden wir unser Bestes tun, Monsieur. Falls wir den Auftrag annehmen, meine ich. Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass dies in der Tat ein recht ungewöhnlicher Auftrag ist und die Erfolgschancen leider sehr … sehr gering sind.«

»Ihre Aufrichtigkeit e-ehrt Sie. Aber Ihre Agentur ist b-bekannt dafür, dass sie die merkwürdigsten Aufträge erfolgreich g-gelöst hat.«

»In der Tat, Monsieur. Aber ich muss zugeben, dass Ihr Auftrag mit der ungewöhnlichste ist, der uns bisher untergekommen ist.« Sie klappt wieder ihr Notizbuch auf. Zwischen ihren Brauen hat sich eine kleine Falte gebildet, die ich vorhin nicht bemerkt habe. »Könnten Sie mir sagen, Monsieur Maugham … Möchten Sie mir erzählen, warum Sie nach so langer Zeit …« Sie zögert, ihr Blick verirrt sich nun doch zur Meeresbucht, wo eine Flotte von Segelbooten ausschwärmt. Ihre Verlegenheit lässt sie übergangslos sehr viel jünger wirken. »Ich meine, gibt es einen Grund, weshalb Sie plötzlich der Freitod Ihres Bruders so beschäftigt?«

Ich drücke meine Zigarette aus und nippe an meinem kalt gewordenen Tee. Mit einer Hand, die fast nicht mehr zittert, stelle ich die Tasse zurück, während sie wartet. Eine leichte Brise erhebt sich und schiebt eine dünne Haarsträhne quer über ihre Wange, aber sie rührt sich nicht, das Abbild vollkommener Konzentration.

»Du bist Fremden gegenüber immer so zugeknöpft«, seufzte Gerald regelmäßig, wenn wir auf Reisen waren. Im Laufe der Jahre merkte ich, dass meine Zurückhaltung und Verschlossenheit legendär geworden waren.

Es muss stimmen, dass Menschen in meinem Alter oft weich und sentimental werden. Ich habe diese Frau gerade erst kennen gelernt und verspüre schon einen fast unüberwindlichen Drang, mich ihr anzuvertrauen, ihr alles zu erzählen. Ich verschränke meine Arme über der Brust, wie jedes Mal, wenn ich mich vor meinem Gegenüber und mir selbst schützen möchte.

»Ich bin sehr alt und weiß, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt. Ich möchte noch einiges regeln, bevor es zu spät ist. Dazu gehört auch, dass ich die Gewissheit haben möchte, dass Henry sich wirklich das Leben genommen hat. Dass es in seiner Umgebung niemanden gab, der ihm Übles angetan hat.«

»Ach, jetzt verstehe ich.« Ihr Gesicht entspannt sich. »Glauben Sie, jemand könnte ihn in den Selbstmord getrieben haben? Oder ihn sogar gezwungen haben, die Säure zu trinken?«

Ich nicke. »Ich habe nie recht an einen Selbstmord glauben wollen.«

»Können Sie sich an Namen erinnern? Haben Sie Fotos?«

Ich greife nach dem Umschlag. »Das ist alles, was mir von meinem Bruder geblieben ist.«

Sie öffnet ihn. Drei verblichene Fotos mit gezackten Rändern, die Geburtsurkunde, vier Briefe, zwei zerfledderte Adressenbücher, ein dünnes Manuskript.

»Hatte Ihr Bruder ein Testament hinterlassen?«

»Ja. Er besaß nicht viel, aber er hat alles seinen Liebhabern hinterlassen.«

Sie sieht nicht auf, kein Muskel zuckt in ihrem Gesicht. Dank der Arbeit Ihres Mannes hält das Leben nicht viel Sensationelles für sie bereit. Merkwürdig, sie kommt mir nicht wie eine verheiratete Frau vor oder zumindest nicht wie eine ergebene Sekretärin. Sie ist nicht sorgfältig geschminkt, ihr Haar ist nachlässig hinter die Ohren gesteckt und ihre Kleidung scheint nicht richtig zu sitzen, als hätte sie diese von ihrer größeren Schwester geerbt. Nur die hohen Schuhe passen nicht ins Bild; die einzige Konzession, zu der sie bereit ist, vielleicht, weil diese sie größer und imposanter erscheinen lassen.

Sie blättert aufmerksam im Adressenbuch. »Hier haben wir zumindest einige Namen von Menschen, die ihm nahe standen.«

»Harry – wir haben Henry immer Harry genannt – war sehr b-beliebt. Er hatte einen unglaublichen Charme, m-mehr als alle seine Brüder … i-ich meine, mehr als wir alle zusammen.«

Sie überfliegt die Briefe. An der Art, wie ihre Augen den Zeilen folgen, merke ich, dass sie wirklich liest. Von meinem Nachbarn weiß ich, dass ihr Mann perfekt Englisch spricht, denn die Aufträge, die er angenommen hat, haben ihn des Öfteren bis in die Vereinigten Staaten geführt. Anscheinend gilt das auch für seine Frau.

George setzt sich auf und kratzt sich heftig am Ohr. Ching gähnt und streckt sich. Li scheint eingeschlafen zu sein, er ist der älteste der drei.

»Hatte Ihr Bruder Feinde?«

»Kann ich mir nicht v-vorstellen. Er arbeitete eine Zeit lang mit meinem B-bruder Charles in der Rechtsanwaltskanzlei in P-paris, die mein Vater gegründet hatte, aber dann gab er den Anwaltsberuf auf, weil er sich seiner B-berufung als Schriftsteller widmen wollte. Er hatte k-keinen Erfolg, nur wenig Geld, und niemand konnte ihm etwas n-neiden, weder finanziell noch beruflich.«

Plötzlich sehe ich ihn wieder vor mir, jeden seiner Gesichtszüge so klar und deutlich, als würde er vor mir stehen, und das, obwohl ich seit Jahrzehnten der Meinung gewesen war, sein Aussehen vergessen zu haben.

Bei der Feier nach der Premiere meines Theaterstückes »A Man of Honour« in London trug er als einziger keinen Abendanzug. Er stand, mit einem Champagnerglas in der Hand, nachlässig an einen Pfeiler gelehnt, als ich an ihn herantrat.

»Na, mein kleiner Bruder hat endlich ein wenig Erfolg.«

Seine Stimme verriet, dass er leicht betrunken war. Er lächelte mich schief an. Ich wusste, dass er nicht viel von meiner Schriftstellerei hielt, sie war ihm zu publikumsfreundlich, zu banal, nicht künstlerisch genug. Es war schon erstaunlich, dass er zur Feier gekommen war.

»Man kann noch nicht vom Erfolg sprechen«, erwiderte ich steif.

»Bitte?«

Frau Dewaere sieht mich fragend an.

Ich hüstele. »Mein Bruder sah sich als K-künstler und wollte keine Konzessionen machen, d-diesbezüglich blieb er unbeugsam. Aber ansonsten war er ein sehr l-liebenswürdiger, sehr freundlicher Mann. Alle haben ihn g-gemocht.«

Die Segelboote sind nun winzige Punkte, die auf die Linie zwischen Himmel und Wasser zueilen.

»Auch liebenswürdige Menschen haben Feinde.«

»Ich weiß. Ich kann mir nur schwer v-vorstellen, wer Harry etwas B-böses antun wollte, aber wenn man sucht, kann man n-natürlich Gründe finden …« Ich lasse den Satz in einem bedeutungsvollen Ton ausklingen, aber sie scheint ihn nicht zur Kenntnis zu nehmen. Sie blättert rasch das Manuskript durch und liest den letzten Absatz.

Meines Bruders letztes Werk. Nur wenige haben es gelesen. Außer mir, ein paar gelangweilten Lektoren und meinem Literaturagenten eigentlich niemand.

»Soweit ich verstanden habe, hat Ihr Bruder keinen Abschiedsbrief hinterlassen.«

»Nein.«

»Haben Sie deswegen Verdacht geschöpft, dass sein Selbstmord in Wirklichkeit Mord sein könnte?«

Ich zögere. Es ist besser, wenn sie selbst nach und nach gewisse Dinge entdeckt. »Ich w-weiß es nicht mehr. Es ist mehr ein G-gefühl, das ich von Anfang an hatte. Aber k-keiner hat damals auf mich gehört. Es gab eine U-untersuchung, wie es nach einem Selbstmord üblich ist, aber sie war eine reine F-formalität, niemand hat wirklich nachgeforscht.«

Mein Herz schlägt wieder schneller. Ich habe Lust auf einen Martini, aber es ist zu früh für einen Aperitif.

»Wer hat Ihren Bruder entdeckt?«

»Einer seiner Freunde, Charles B-barlow. Er ist schon vor vielen Jahren v-verstorben.«

Sie nickt düster, als hätte ich eine ihrer Befürchtungen bestätigt. Die meisten Freunde Harrys sind seit Jahren tot. Sie schiebt die Papiere in den Umschlag zurück. »Darf ich diese Dokumente eine Zeit lang behalten, Monsieur?«

»Natürlich.« Ich atme tief durch. »Heißt es, dass Sie den Auftrag annehmen?«

Mein Nachbar hat mir gesagt, dass die Detektei sich den Luxus erlauben könne, nur Aufträge anzunehmen, die ihr liegen, ja, dass sie immer weniger arbeitete.

»Ich möchte mir eine Bedenkzeit erbitten, Monsieur. Wie schon gesagt, ist dies ein recht ungewöhnlicher Auftrag, und bevor wir zusagen, muss ich dies mit meinem Mann erst mal

alles durchlesen und besprechen.«

Ich nicke, schwer schluckend.

»Ich bin mir fast sicher, dass mein Mann zusagen wird.«

Sie hat wirklich ein sehr freundliches Lächeln. Ich glaube nicht, dass es professionell eingeübt ist, es sei denn, sie ist eine außergewöhnlich begabte Schauspielerin. Ihr Lächeln ähnelt dem Harrys, es breitet sich jäh über das ganze Gesicht aus, leuchtet einem aus den Augen entgegen. Ich mag warmherzige Menschen, in ihrer Gegenwart stottere ich weniger als sonst.

Sie steht auf, und ich erhebe mich mühsam. Meinem Hirn scheint zu widerstreben, dass die Unterredung bereits vorbei ist.

»Ich werde nicht umhin kommen, Sie anzurufen, wenn ich alle Unterlagen gelesen habe, um Ihnen noch ein paar Fragen zu stellen.«

»Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung, Madame.«

Ich begleite sie, zusammen mit den Hunden, die vor uns hineilen, mit wedelnden Schwänzen und hüpfenden Ohren.

»Auf Wiedersehen.« Wieder dieser fast schmerzlich feste Händedruck, wie ich ihn sonst nur von Männern kenne.

Der Butler begleitet sie zu ihrem Wagen, und ich gehe langsam ins Haus zurück.

In der Halle steht Alan, als hätte er auf mich gewartet.

»Also, was hat sie gesagt?«

»Sie hat den Auftrag noch nicht angenommen.«

Er macht eine ungeduldige Handbewegung. »Das ist bestimmt nur die Strategie von diesem Detektiv. Er schickt seine Frau voraus, um alles spannender zu machen, tut so, als würde er zögern, und am Ende verlangen sie eine unverschämte Summe.«

»Vielleicht …«

»Hat sie zu dem Auftrag selbst etwas gesagt? Meint sie, sie könnten etwas über Liza herausfinden, was die Klatschpresse interessieren könnte?«

Darum geht es also. Er denkt, ich möchte meine Tochter in

Schwierigkeiten bringen, um sie enterben zu können.

Sie haben einander nie gemocht, Liza und Alan. Unbeirrbar beharrt sie darauf, ihn wie einen bloßen Angestellten zu betrachten, obwohl sie weiß, dass sein Titel als Privatsekretär vor der Öffentlichkeit die Tatsache verbergen soll, dass er seit Geralds Tod mein Lebensgefährte ist. Er wiederum nährt einen alten, unausrottbaren Groll gegen meine Tochter, die seiner Meinung nach nur auf mein Geld aus ist und mir dem Gesetz nach doch näher steht als er.

Da ich zu müde bin, um mich über Alan oder meine Familie zu ärgern, erwidere ich nichts.

Vor dem Abendessen werde ich einige Patiencen legen und versuchen, nicht zu denken, und vor allem, nicht zu sehr zu hoffen, dass der Detektiv bald zusagt. Ich bin immer noch nicht alt genug, um mit Enttäuschungen fertig zu werden.

Nächtliche Besucher

Wie ie so oft wache ich vor Morgengrauen auf, weil ich friere. Die Decke bildet ein Bündel zu meinen Füssen, und ich liege auf der Seite, zusammengekauert wie damals als kleines Kind, am Abend nach dem Tod meiner Mutter.

Ein beklemmendes Gefühl in meiner Brust hindert mich daran, nach der Decke zu greifen und sie über mich zu ziehen. Der Plafond ist höher gerückt, die Wände sind zurückgewichen, und ich fühle mich klein und schutzlos, der Finsternis und Kälte ausgeliefert. Ich bringe es fertig, mich noch enger zusammen zu rollen, soweit es meine steifen Knie zulassen, und ich falte die Arme vor der Brust zusammen, die Hände zu Fäusten geballt.

Als Kind hatte ich das Dunkel und die Einsamkeit der Nacht gefürchtet, als Erwachsener hieß ich sie willkommen, und nun beginne ich, sie wieder zu fürchten. Es ist, als schwebe man im Weltall, außerhalb von Raum und Zeit.