7,99 €

Mehr erfahren.

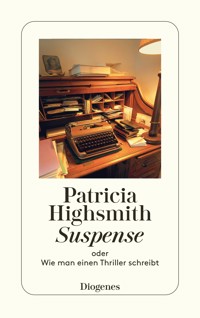

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wie man einen Thriller schreibt – wer wüsste das besser als die Meisterin des subtilen Terrors und der Banalität des alltäglichen Schreckens? Patricia Highsmith lässt sich über die Schulter schauen, sie hat ein Werkstattbuch geschrieben für alle, die selbst schreiben oder nur wissen wollen, warum sie vom Werk dieser Autorin so gefesselt sind.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 183

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Patricia Highsmith

Suspense

oder Wie man einen Thriller schreibt

Aus dem Amerikanischen von Anne Uhde

Diogenes

Vorwort

Dieses Buch ist kein Ratgeber. Man kann unmöglich jemandem raten, wie ein erfolgreiches – und das meint, ein lesbares – Buch zu schreiben ist. Doch genau das macht Schreiben zu einem so abwechslungsreichen und aufregenden Beruf: die Möglichkeit, ständig zu scheitern.

Deshalb räume ich meinen Misserfolgen hier genauso viel Platz ein wie meinen Erfolgen, denn aus Misserfolgen kann man einiges lernen. Wenn ich zeige, wie viel Zeit und Mühe ich manchmal verschwendet habe und warum, kann ich vielleicht andere Schriftsteller vor dem gleichen Schicksal bewahren. Man kann nicht gerade sagen, dass ich in den ersten sechs Jahren meiner Karriere viel Erfolg gehabt hätte … bis dann ein paar Glücksfälle eintraten. Ich halte Glück jedoch nicht für etwas, das man erreichen oder worauf man sich verlassen kann. Glück hängt für einen Schriftsteller wohl größtenteils davon ab, dass zur richtigen Zeit am richtigen Ort von ihm gesprochen wird, und das soll hier ebenfalls Thema sein.

Suspense fängt mit den Grundlagen an und wendet sich vor allem an junge angehende Schriftsteller – obwohl natürlich ein Anfänger fortgeschrittenen Alters ebenfalls ›jung‹ ist, was die Schriftstellerei betrifft, und die ersten Schritte für alle die gleichen sind. In meinen Augen sind auch angehende Schriftsteller oder Anfänger schon richtige Schriftsteller, da sie willentlich das Risiko auf sich nehmen, ihre Gefühle, ihre Schrullen und ihre Weltanschauung den prüfenden Blicken der Öffentlichkeit preiszugeben.

Deshalb beginne ich mit alltäglichen Ereignissen, die vielleicht der zündende Funke für eine Story sein können. An diesem Punkt setzt der Schriftsteller an – zuerst er und später dann der Leser. Die Kunst ist, die Aufmerksamkeit des Lesers festzuhalten, indem man ihm etwas erzählt, das ihn amüsiert oder das es wert ist, ein paar Minuten oder Stunden damit zu verbringen.

Ich spreche in diesem Buch viel von den Nebensächlichkeiten und den Zufällen, die dazu geführt haben, dass ich ein paar gute Geschichten oder Romane schrieb. Es sind diese unverhofften und oft unwichtigen Begebenheiten, die einen Schreibenden inspirieren können. Weil ich mit Die gläserne Zelle mehr als die üblichen Schwierigkeiten hatte, beschreibe ich meine Inspiration für diesen Roman, meine Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Hintergrundmaterial, dann die Schwierigkeiten mit Verlegern, eine Ablehnung, schließlich eine Zusage und dann als Krönung den Film, der unter dem gleichen Titel nach dem Buch gedreht wurde.

Viele angehende Schriftsteller sind der irrigen Meinung, arrivierte Autoren müssten ein Erfolgsrezept haben. Vor allem mit dieser Vorstellung räumt mein Buch auf. Es gibt beim Schreiben kein Geheimnis, es gibt nur Individualität oder, wenn man so will, Persönlichkeit. Und da jeder Mensch einzigartig ist, kann nur der Einzelne darlegen, worin seine Einzigartigkeit besteht. Das ist es, was ich das Öffnen des Geistes nenne. Es ist aber nichts Mystisches, es ist nur eine Art Freiheit – organisierte Freiheit.

Wegen Suspense wird niemand härter arbeiten. Aber hoffentlich werden Menschen, die schreiben wollen, das erkennen, was sie bereits in sich haben.

1.Der Keim einer Idee

Wenn man ein Buch schreibt, sollte es in erster Linie dem Autor gefallen. Hat man selbst während der Dauer des Schreibprozesses Spaß daran, dann kann und wird es Verlegern und Lesern später ebenso gehen.

Jede Story, die Anfang, Mitte und Schluss hat, hat Suspense – Spannung –, und eine Suspense-Story, ein Thriller, hat naturgemäß mehr davon. Ich werde in diesem Buch das Wort Suspense so benutzen, wie es in Amerika im Verlagswesen benutzt wird: Suspense-Storys sind Geschichten, in denen Gewalt und Gefahr drohen oder tatsächlich vorkommen. Ein weiteres Charakteristikum der Suspense-Storys ist ihr Unterhaltungswert, sie sind gewöhnlich abwechslungsreich und ein wenig trivial. Von einem Thriller erwartet man keine profunden Gedankengänge, keine langen Absätze, in denen nichts passiert. Aber das Schöne am Genre »Suspense« ist, dass es dem Autor überlassen bleibt, ob er profunde Gedanken äußern oder auch Passagen ohne »Action« belassen will, weil ja das Gerüst aus einer per se lebendigen Story besteht. Verbrechen und Strafe ist dafür ein glänzendes Beispiel. Überhaupt würde man vielleicht die meisten von Dostojewskijs Büchern als Suspense-Romane bezeichnen, wenn sie dieser Tage erstmals erschienen. Nur würde man verlangen, dass er sie kürze – wegen der Herstellungskosten.

»Geschichten-Keime« entwickeln

Was ist der Keim einer Idee? Für einen Schriftsteller kann das im Prinzip alles sein: Auf dem Gehsteig stürzt ein Kind, und sein Eis fällt zu Boden. Ein respektabel aussehender Mann steckt im Lebensmittelgeschäft heimlich, doch wie unter Zwang, eine Birne ein und geht, ohne zu bezahlen, weg. Es kann auch eine kurze Abfolge von Ereignissen sein, die einem ohne äußeren Anlass und sozusagen aus heiterem Himmel in den Sinn kommt. Von dieser Art sind die meisten meiner Ideenkeime. Der Keim für den Plot von Zwei Fremde im Zug war zum Beispiel dies: »Zwei Menschen vereinbaren den Mord am Feind des jeweils anderen und sorgen so für ein perfektes Alibi.« Der Ideenkeim für ein anderes Buch, Der Stümper, war zuerst weniger vielversprechend, eher störrisch, was seine Entwicklung betraf, aber von einer solchen Hartnäckigkeit, dass er mir länger als ein Jahr nicht aus dem Kopf ging und mir keine Ruhe ließ, bis ich einen Weg fand, darüber zu schreiben. Er lautete: »Zwei Verbrechen ähneln sich auffallend, obwohl die Täter einander nicht kennen.«

Viele Schriftsteller würde diese Idee wahrscheinlich gar nicht interessieren. Es ist eine »Na und?«-Idee, sie braucht schmückendes Beiwerk und einige Komplikationen. In dem Roman, der dabei herauskam, ließ ich das erste Verbrechen von einem einigermaßen kaltblütigen Killer begehen, das zweite von einem, der den ersten – amateurhaft – nachahmen wollte, weil er glaubte, der erste Killer sei damit davongekommen. Und das wäre er auch, hätte nicht der zweite Mann den stümperhaften Versuch unternommen, ihn zu imitieren. Der zweite führte seine Tat nicht mal zu Ende – er kam nur bis zu einem gewissen Punkt, einem Punkt, an dem die Ähnlichkeit so auffiel, dass ein Kriminalbeamter aufmerksam wurde. So können in einer »Na und?«-Idee mehrere Varianten stecken.

Es gibt Ideen, die sich niemals aus sich selbst heraus entwickeln; sie brauchen eine zweite Idee, um in Gang zu kommen. Ein solcher ineffektiver Geschichtenkeim war der Ursprung von Der süße Wahn. »Ein Mann will sich durch den alten Versicherungstrick Geld beschaffen: Er schließt eine hohe Lebensversicherung ab, kommt dann scheinbar zu Tode oder ist verschollen und streicht schließlich die Versicherungssumme ein.« Es muss sich doch ein Weg finden lassen, dachte ich, dieser Idee einen neuen Dreh zu geben und eine frische und fesselnde neue Story daraus zu machen. Wochenlang zerbrach ich mir abends den Kopf darüber. Mein verbrecherischer Held sollte unter neuem Namen ein anderes Haus beziehen, ein Haus, in dem er endgültig wohnen konnte, wenn sein wahres Ich allem Anschein nach tot war. Aber die Idee wollte einfach nicht lebendig werden. Eines Tages dann kam der Anstoß – in diesem Fall ein weit besseres Motiv, als mir bisher in den Sinn gekommen war: ein Liebesmotiv. Der Mann richtet das zweite Haus für das Mädchen ein, das er liebt, aber, wie sich im Roman herausstellt, niemals für sich gewinnen kann. Die Versicherung oder das Geld interessierte ihn gar nicht, denn Geld hatte er. Es war ein Mann, der von seinen Gefühlen besessen war. In mein Notizbuch schrieb ich unter all die fruchtlosen Eintragungen: »Alles Quatsch«, und verfolgte dann meinen neuen Gedanken weiter. Plötzlich erwachte alles zum Leben. Ein wunderbares Gefühl.

Die Phantasie des Schriftstellers

Eine weitere Story, die zwei Keime brauchte, um zum Leben zu erwachen, war Die Schildkröte, eine Kurzgeschichte, die von den Mystery Writers of America ausgezeichnet wurde und seither oft in Sammelbänden abgedruckt wurde. Der erste Keim wuchs aus einer Geschichte, die eine Freundin über jemanden erzählte, den sie kannte. Von solchen Geschichten erwartet man nicht, dass sie fruchtbare Keime in sich tragen, weil sie nicht von einem selbst stammen. Eine noch so aufregende Geschichte, die einem ein Freund mit der fatalen Bemerkung erzählt: »Ich bin mir sicher, daraus kannst du eine fabelhafte Story machen«, hat für einen Schriftsteller garantiert nicht den geringsten Wert. Wenn es eine Story ist, dann ist sie es bereits zu diesem Zeitpunkt und bedarf nicht mehr der Phantasie eines Schriftstellers; ebenjene Phantasie und seine Gedanken lehnen sie vom künstlerischen Standpunkt her ab, so wie seine Haut die Haut eines anderen abstoßen würde, würde man sie verpflanzen. Über Henry James ist eine Anekdote berühmt geworden, nach der er einmal einen Freund, der ihm eine Geschichte erzählen wollte, schon nach wenigen Worten unterbrochen haben soll. James hatte genug gehört und wollte den Rest lieber seiner Phantasie überlassen.

Aber zurück zur Geschichte über die Schildkröte. Dies also ist die Story: »Eine Witwe, von Beruf Werbezeichnerin, schikaniert ihren zehnjährigen Sohn, lässt ihn die Kleidung viel jüngerer Kinder tragen, verlangt, dass er ihre Arbeit bewundert und macht aus dem Kind einen wahren Neurotiker.« Nun, das war tatsächlich eine ganz interessante Story, und auch meine Mutter war Werbezeichnerin (sie ist aber nicht so wie diese Mutter). Ich trug die Story etwa ein Jahr mit mir herum, doch ich verspürte nie den Drang, sie zu schreiben. Dann blätterte ich eines Abends bei Freunden in einem Kochbuch und stieß auf ein grässliches Rezept für Schildkrötenragout. Das Rezept für Schildkrötensuppe war kaum weniger scheußlich, aber immerhin begann es damit, dass man wartete, bis die Schildkröte den Kopf herausstreckte, den man dann mit einem scharfen Messer abtrennte. Leser, die sich mit einem Thriller langweilen, sollten einmal in einem Kochbuch die Seiten durchsehen, die sich mit unseren gefiederten Freunden und mit Schalentieren befassen. Eine Hausfrau muss schon ein Herz aus Stein haben, um diese Rezepte zu lesen, geschweige denn auszuführen. Für das Ragout tötet man die Schildkröte, indem man sie bei lebendigem Leibe kocht. Das Wort »töten« kam nicht vor, und das war auch nicht nötig, denn wer oder was konnte kochendes Wasser überleben?

Nachdem ich das gelesen hatte, fiel mir das Schicksal des kleinen Jungen wieder ein. Ich würde eine Schildkröte zum Angelpunkt der Story machen: Die Mutter hat eine Schildkröte mitgebracht, um Ragout aus ihr zu machen – eine Schildkröte, von der der Junge zunächst glaubt, sie sei als Haustier für ihn bestimmt. Er erzählt einem Schulfreund davon, um sich beliebter zu machen, und verspricht, sie ihm zu zeigen. Dann muss der Junge zusehen, wie die Schildkröte in kochendem Wasser getötet wird, und die ganze aufgestaute Bitterkeit, der schwelende Hass auf die Mutter, brechen aus ihm heraus. In der Nacht tötet er die Mutter mit dem Küchenmesser, das sie zum Tranchieren der Schildkröte benutzt hatte.

Monatelang, womöglich sogar über ein Jahr, hatte ich vor, einmal einen Teppich als Versteck für eine Leiche zu benutzen, einen Teppich, den vielleicht jemand am helllichten Tage aufgerollt aus einer Haustür trägt – allem Anschein nach zur Reinigung, tatsächlich aber ist eine Leiche darin versteckt. Ich war ziemlich sicher, dass jemand schon einmal etwas Ähnliches geschrieben hatte. Irgendjemand erzählte mir – ich weiß nicht, ob es stimmt –, dass die kriminelle Vereinigung Murder Inc. so ihre Leichen transportiert. Und trotzdem interessierte mich die Idee, und ich versuchte, mir eine andere Möglichkeit auszudenken, wie ich das Thema »Leiche im Teppich« frisch und amüsant und anders anpacken könnte. Eine naheliegende Möglichkeit war die, dass gar keine Leiche drin wäre. Dann müsste derjenige, der den Teppich schleppte, des Mordes verdächtigt werden; man müsste ihn dabei beobachten, wie er (vielleicht verstohlen) den Teppich wegtrug; er musste also, kurz gesagt, etwas Schalkhaftes haben. Im Keim begann sich leise Leben zu regen. Ich verband ihn mit einem anderen Ideenfaden von einem Schriftsteller-Helden, der auf einem sehr schmalen Grat zwischen Wirklichkeit und ausgedachten Plots balanciert und beide manchmal etwas durcheinanderbringt. Ein solcher Schriftsteller-Held, dachte ich, könnte nicht nur amüsant – im Sinne von witzig – sein, er könnte auch die harmlose alltägliche Schizophrenie aufzeigen, von der es überall mehr als genug gibt. Das Buch, das dabei herauskam, war Der Geschichtenerzähler.

Ideen erkennen

Ideenkeime können also klein oder groß sein, einfach oder komplex, fragmentarisch oder annähernd vollständig, können sich still verhalten oder in einem rumoren. Die Hauptsache ist, dass man sie erkennt, wenn sie auftauchen. Ich selbst bemerke sie an einer gewissen Erregung, die sich sofort einstellt, ähnlich der Freude an einem guten Gedicht oder einer Gedichtzeile. Manche Dinge, die wie Plotideen aussehen, sind gar keine: Sie wachsen nicht und bleiben einem auch nicht im Gedächtnis. Doch die Welt ist voll von Ideenkeimen. Ganz und gar ideenlos zu sein, ist schlicht unmöglich, denn Ideen finden sich überall. Aber es gibt ein paar Dinge, die dieses Gefühl auslösen können. Dazu gehören physische und geistige Erschöpftheit; unter Druck sind manche Menschen außerstande, etwas an ihrer Ideenlosigkeit zu ändern, auch wenn sie wissen, was es dazu bräuchte, und es tun würden, wenn sie könnten. Das beste Mittel ist natürlich, die Arbeit und jeden Gedanken daran auf Eis zu legen und eine Reise zu machen – auch wenn es nur ein kurzer Ausflug ist, der nicht viel kostet, nur um des Tapetenwechsels willen. Wenn nicht verreisen können, dann machen Sie einen Spaziergang! Manche junge Schriftsteller verlangen sich selbst zu viel ab, und wenn man jung ist, geht das auch ganz gut – bis zu einem gewissen Punkt. An diesem Punkt aber rebelliert dann das Unbewusste, die Worte weigern sich zu kommen, die Ideen weigern sich, geboren zu werden. Das Gehirn verlangt nach Urlaub, ob man sich den Urlaub nun leisten kann oder nicht. Es ist ratsam, als Schriftsteller einen Neben- oder Broterwerb zu haben, bis man so viele Bücher veröffentlicht hat, dass sie für ein kleines, regelmäßig hereintröpfelndes Einkommen sorgen.

Auch wenn ein Schriftsteller die falsche Gesellschaft oder Gesellschaft überhaupt, hat, ist das ein Grund für ausbleibende Ideen. Natürlich können andere Menschen anregend sein, und ein zufälliger aufgeschnappter Satz, ein Stück einer Geschichte können seine Phantasie entzünden. Meistens aber ist geselliges Beisammensein nicht der rechte Ort für schöpferische Ideen. Es ist schwierig, das eigene Unbewusste wahrzunehmen oder darauf zu reagieren, wenn man mit einer Gruppe von Menschen zusammen ist oder auch nur mit einem einzigen, wobei das leichter ist. Merkwürdig, dass manchmal gerade diejenigen Menschen, zu denen wir uns hingezogen fühlen oder die wir lieben, wie Gummiisolatoren auf den Funken der Inspiration wirken. Man wird mir hoffentlich verzeihen, wenn ich von Biologie zur Elektrizität wechsle, um den kreativen Prozess zu beschreiben – der schwer zu beschreiben ist. Es soll sich auch gar nicht mystisch anhören, was ich von Menschen und von ihrer Wirkung auf den Schreibenden sage, aber es gibt Leute – oft sind es gerade diejenigen, denen man es am wenigsten zutraut – begriffsstutzig, träge, in jeder Beziehung mittelmäßig –, die aus irgendeinem unerklärlichen Grund die Phantasie anregen. Ich kannte viele solcher Leute, und ich besuche sie gern von Zeit zu Zeit und unterhalte mich mit ihnen. Es macht mir nichts aus, dass mich die Leute fragen könnten: »Was in aller Welt findest du nur an X oder Y?«

Unsichtbare Antennen

Wen ich niemals anregend gefunden habe, waren andere Schriftsteller. Das Gleiche habe ich von Kollegen gehört, und ich glaube nicht, dass Eifersucht oder Misstrauen der Grund dafür ist. Wenn ich richtig verstanden habe, trifft das auf französische Autoren nicht zu, die sich gern treffen und über ihre Arbeiten reden. Ich kann mir nichts Schlimmeres oder Gefährlicheres vorstellen, als über meine Arbeit mit einem anderen Schriftsteller zu sprechen; ich käme mir geradezu nackt vor. Es ist eine eher angelsächsische und amerikanische Haltung, dass ein Schriftsteller seine noch ungeschriebenen Geschichten für sich behalten sollte, und ich bin offensichtlich damit geschlagen. Ich glaube, das wechselseitige Unbehagen unter Schriftstellern kommt daher, dass sie sich alle irgendwie auf der gleichen Ebene befinden, wenn sie Romane schreiben. Ihre unsichtbaren Antennen tasten die Luft nach den gleichen Schwingungen ab; oder, um eine etwas gierigere Metapher zu benutzen, sie schwimmen alle in derselben Tiefe, die Zähne gefletscht in Erwartung desselben Planktons. Mit Malern komme ich viel besser aus, und Malerei ist die dem Schreiben am nächsten verwandte Kunst. Maler sind daran gewöhnt, ihre Augen zu benutzen, und ein Schriftsteller tut daran ebenfalls gut.

Ein noch so winziger Ideenkeim bringt oft schon ein wichtiges Moment für das Endprodukt mit sich: Atmosphäre. So war zum Beispiel der Keim zu Der Stümper (die Ähnlichkeit zweier Verbrechen) schon von etwas umgeben, und zwar von Trübsinn und Defätismus. Ob ich den Keim in ein reiches oder armes Umfeld pflanze, mit jungen oder alten Protagonisten: Die Idee an sich bleibt düster, verzweifelt und uninspiriert, denn ein Mann, dem nichts Besseres einfällt, als das Verbrechen eines anderen nachzuahmen, ist im Innersten uninspiriert. Als Konsequenz wird dann auch der Held scheitern und tragisch enden.

Einer meiner Romane, Die zwei Gesichter des Januars, hatte ganz besonders vage Ideenkeime. Trotzdem wurde es ein unterhaltsames Buch, das es in England auf die Bestsellerliste schaffte. Der Antrieb, es zu schreiben, war anfangs groß, aber die Story ziemlich kraus. Ich wollte über einen jungen, unbekümmerten Amerikaner (ich nannte ihn Rydal) schreiben, der auf Abenteuer aus ist, kein Beatnik, sondern ein kultivierter und intelligenter junger Mann und sicher kein Verbrecher. Ich wollte schreiben, welche Wirkung es auf diesen jungen Mann hat, als er einen Fremden trifft, der seinem eigenen autoritären Vater sehr ähnlich ist. Ich hatte damals gerade eine Reise nach Griechenland gemacht, im Winter, und stand noch ganz unter dem Eindruck von allem, was ich dort gesehen und erlebt hatte. Ich erinnerte mich an ein altes muffiges Hotel in Athen; der Service war schlecht gewesen, die Teppiche waren abgetreten, und in den Korridoren hörte man täglich ein Dutzend verschiedene Sprachen – dieses Hotel sollte in meinem Buch vorkommen, und auch der labyrinthische Palast von Knossos, den ich auf Kreta besucht hatte. Auf dieser Reise hatte mich ein Mann mittleren Alters, Absolvent einer der angesehensten Universitäten Amerikas, beschwindelt. Sein zwar aristokratisches, wenn auch wenig markantes Gesicht konnte das Gesicht meines Gauners Chester MacFarland sein, des Mannes, der Rydals höchst achtbarem Vater, einem Professor, so ähnlich war.

Chester ist verheiratet mit einer sehr hübschen jungen Frau, die gleich alt ist wie der junge Amerikaner. Mit diesen paar Ingredienzen warf ich mich in eine abenteuerliche Geschichte. Die beiden jungen Leute finden Gefallen aneinander, aber zu einer wirklichen Liebesaffäre kommt es nicht; die junge Frau wird versehentlich von Chester umgebracht, der eigentlich Rydal zu töten versucht. Jetzt sind Chester und Rydal zwei- oder sogar dreifach aneinandergebunden. Erstens, weil Rydal weiß, dass Chester seine eigene Frau getötet hat, zweitens, weil Rydal weiß, dass Chester in Athen einen Polizeibeamten umgebracht hat, und drittens, weil Rydal besessen ist von einer Art Hassliebe zu Chester, der Rydals Vater so ähnlich sieht, und weil Rydal nicht zu dem unsportlichen Schritt fähig ist, Chester einfach der Polizei zu übergeben. Natürlich liegen die Dinge im Roman nicht so einfach, denn Chester gelingt es, zu flüchten und sich eine Weile vor Rydal zu verstecken. Es ist Rydal und das Gesetz, vor dem Chester flieht. Wir werden Zeuge seines fortschreitenden charakterlichen Verfalls und wie Rydal sich schließlich über die Gefühle seinem Vater gegenüber klarwird, von dem er einiges erdulden musste.

Dringend empfehle ich jedem angehenden Schriftsteller, ein Notizbuch zu führen – ein kleines, wenn er einem Brotberuf nachgehen muss, oder ein größeres, wenn er sich den Luxus leisten kann, zu Hause zu arbeiten. Selbst drei oder vier Worte lohnt es sich oft aufzuschreiben, wenn sie einen Gedanken, einen Einfall oder eine Laune festhalten. In Dürrezeiten sollte man ab und zu in den Notizbüchern blättern – es kann sein, dass dann ein Einfall plötzlich zum Leben erwacht. Zwei Einfälle können sich verbinden, vielleicht weil sie von Anfang an dazu bestimmt waren.

2.Erfahrungen nutzen

Ich habe das Gefühl, bisher nur Bruchstücke an Informationen vorgelegt zu haben, die keinen rechten Begriff davon vermitteln, was es bedeutet, wenn man ein Buch schreibt. Vielleicht ist das auch gar nicht möglich. Die Art zu arbeiten, sich eine Story und die Charaktere auszudenken, ist bei jedem Menschen grundverschieden. Doch was mich vor allem am Schreiben über das Schreiben hindert, ist die Unmöglichkeit, Regeln aufzustellen. Ich will keine Regeln aufstellen und kann daher nur Vorschläge machen, wie man ein Buch in Angriff nehmen kann; einige werden für manche Leute nützlich und andere vielleicht für niemanden brauchbar sein.

Der Dramatiker Edward Albee sagte einmal, er stelle sich seine Charaktere immer zunächst in einer ganz anderen Situation vor als der, die er für ein Stück im Auge habe. Wenn er sie dazu bewegen könne, sich richtig oder normal zu verhalten, dann finge er an, das Stück zu schreiben. Ein anderer erfolgreicher Dramatiker entrüstete sich über Aristoteles’ Anspruch, eine Story brauche einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss. Albees Idee interessiert mich nicht, sie könnte aber andere Leute interessieren. Mir ist auch klar, was der zweite Dramatiker meint: Ein Stück sollte so nah wie möglich vor dem Ende der darin erzählten Story beginnen. Das ist ein altes dramaturgisches Gesetz. Wenn ich nun Bücher schreibe, so mache ich ganz bewusst einen Kompromiss, denn ich habe zwar Bühnendramatik studiert, aber ich mag auch langsame Anfänge.

Schwung und Überzeugungskraft

Ein Buch zu schreiben und es erfolgreich zu Ende zu bringen, erfordert ein gewisses Maß an Schwung und Überzeugung, das bis zum Abschluss des Buches anhalten muss. Das bedeutet aber nicht, dass man mit dem Anfang beginnen muss – ich habe von Schriftstellern gehört, die mit einer Szene vom Schluss des Buches anfangen. Wie käme ich dazu zu behaupten, das sei falsch?

Ein Buch entsteht nicht in einem Rutsch wie beispielsweise ein Gedicht; es ist ein langfristiges Projekt, das Zeit und Energie verlangt, aber ebenso eine gewisse Fertigkeit, und deshalb kommt es vor, dass der erste und vielleicht auch der zweite Versuch noch keinen Markt findet. Ein Schriftsteller sollte nicht glauben, er sei schlecht oder erledigt, wenn dieser Fall eintritt, und ein Schriftsteller mit echtem Antrieb wird das auch nicht tun. Aus jedem Misserfolg lässt sich etwas lernen. Man muss sich darauf verlassen, wie es jeder erfahrene Schriftsteller tut, dass dort, wo dieser Einfall herkam, noch mehr Einfälle sind, dass dort, wo die anfängliche Kraft herkam, noch mehr Kraft ist, und dass man unerschöpflich ist, solange man lebt. Dazu bedarf es nicht weniger als einer optimistischen Denkweise und wenn man die nicht von Natur aus hat, so muss man sie sich