Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAMPI Books

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

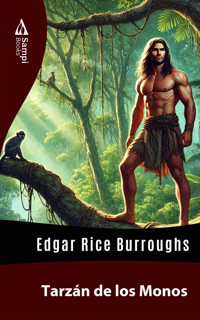

En "Tarzán de los Monos", de Edgar Rice Burroughs, un niño inglés huérfano llamado John Clayton es criado por simios en la selva africana tras la muerte de sus padres. Conocido como Tarzán, crece con una fuerza y agilidad increíbles y una profunda conexión con la naturaleza. Cuando se encuentra por primera vez con otros humanos, entre ellos la bella Jane Porter, debe enfrentarse a su identidad y a su lugar en ambos mundos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tarzán de los Monos

Edgar Rice Burroughs

SINOPSIS

"En “Tarzán de los Monos”, de Edgar Rice Burroughs, un niño inglés huérfano llamado John Clayton es criado por simios en la selva africana tras la muerte de sus padres. Conocido como Tarzán, crece con una fuerza y agilidad increíbles y una profunda conexión con la naturaleza. Cuando se encuentra por primera vez con otros humanos, entre ellos la bella Jane Porter, debe enfrentarse a su identidad y a su lugar en ambos mundos.

Palabras clave

Aventura, identidad, salvaje.

AVISO

Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.

Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.

I:Mar adentro

Esta historia me la contó alguien que no tenía por qué contármela a mí ni a nadie. Puedo atribuir el comienzo de la historia a la seductora influencia de una vieja cosecha sobre el narrador, y el resto de la extraña historia a mi propia incredulidad escéptica durante los días siguientes.

Cuando mi cordial anfitrión descubrió que me había contado tantas cosas, y que yo era propenso a dudar, su insensato orgullo asumió la tarea que la vieja cosecha había comenzado, y así desenterró pruebas escritas en forma de manuscritos mohosos, y secos registros oficiales de la Oficina Colonial Británica para apoyar muchos de los rasgos sobresalientes de su notable relato.

No digo que la historia sea cierta, pues no fui testigo de los sucesos que describe, pero el hecho de que al contársela a usted haya tomado nombres ficticios para los personajes principales demuestra suficientemente la sinceridad de mi propia creencia de que puede ser cierta.

Las páginas amarillentas y enmohecidas del diario de un hombre muerto hace mucho tiempo y los registros de la Oficina Colonial encajan perfectamente con la narración de mi cordial anfitrión, así que les cuento la historia tal y como la he reconstruido meticulosamente a partir de estos diversos organismos.

Si no le parece creíble, al menos reconocerá conmigo que es único, notable e interesante.

Por los registros de la Oficina Colonial y por el diario del muerto sabemos que cierto joven noble inglés, a quien llamaremos John Clayton, Lord Greystoke, recibió el encargo de realizar una investigación peculiarmente delicada sobre las condiciones de una colonia británica de la costa occidental africana, de cuyos sencillos habitantes nativos se sabía que otra potencia europea estaba reclutando soldados para su ejército nativo, que utilizaba únicamente para la recolección forzosa de caucho y marfil de las tribus salvajes a lo largo del Congo y el Aruwimi. Los nativos de la colonia británica se quejaban de que muchos de sus jóvenes habían sido atraídos con promesas hermosas y brillantes, pero que muy pocos, si es que había alguno, regresaban con sus familias.

Los ingleses en África fueron aún más lejos, diciendo que estos pobres negros eran mantenidos en virtual esclavitud, ya que después de que expiraran sus términos de alistamiento su ignorancia era impuesta por sus oficiales blancos, y se les decía que aún les quedaban varios años de servicio.

Así pues, la Oficina Colonial nombró a John Clayton para un nuevo puesto en el África Occidental Británica, pero sus instrucciones confidenciales se centraban en una investigación exhaustiva del trato injusto que recibían los súbditos negros británicos por parte de los oficiales de una potencia europea amiga. La razón por la que fue enviado, sin embargo, es de poca importancia para esta historia, ya que nunca hizo una investigación, ni, de hecho, nunca llegó a su destino.

Clayton era el tipo de inglés que a uno le gusta más asociar con los monumentos más nobles de los logros históricos en mil campos de batalla victoriosos: un hombre fuerte y viril, mental, moral y físicamente.

Su estatura era superior a la media; sus ojos eran grises, sus rasgos regulares y fuertes; su porte, el de una salud perfecta y robusta, influida por sus años de entrenamiento en el ejército.

La ambición política le había hecho solicitar el traslado del ejército a la Oficina Colonial y así le encontramos, aún joven, encargado de una delicada e importante comisión al servicio de la Reina.

Cuando recibió este nombramiento se sintió a la vez eufórico y horrorizado. El nombramiento le pareció una recompensa merecida por un servicio esmerado e inteligente, y un peldaño hacia puestos de mayor importancia y responsabilidad; pero, por otra parte, llevaba apenas tres meses casado con la Honorable Alice Rutherford, y la idea de llevar a esta hermosa joven a los peligros y el aislamiento del África tropical era lo que le horrorizaba.

Por su bien, él habría rechazado el nombramiento, pero ella no quiso. En lugar de eso, insistió en que aceptara y, de hecho, la llevara con él.

Hubo madres, hermanos, hermanas, tías y primos que expresaron diversas opiniones sobre el tema, pero la historia no dice nada sobre lo que cada uno de ellos aconsejó.

Sólo sabemos que en una luminosa mañana de mayo de 1888, John, Lord Greystoke y Lady Alice zarparon de Dover rumbo a África.

Un mes más tarde llegaron a Freetown, donde fletaron un pequeño velero, el Fuwalda, que les llevaría a su destino final.

Y aquí John, Lord Greystoke, y Lady Alice, su esposa, desaparecieron de los ojos y del conocimiento de los hombres.

Dos meses después de que levaron anclas y zarparon del puerto de Freetown, media docena de buques de guerra británicos recorrían el Atlántico Sur en busca de rastros de ellos o de su pequeño navío, y fue casi inmediatamente cuando se encontraron los restos del naufragio en las costas de Santa Elena, lo que convenció al mundo de que el Fuwalda se había hundido con todos a bordo, por lo que la búsqueda se interrumpió antes de que apenas hubiera comenzado, aunque la esperanza perduró en los corazones anhelantes durante muchos años.

El Fuwalda, un barco de vela de unas cien toneladas, era un barco del tipo que se ve a menudo en el comercio de cabotaje en el extremo sur del Atlántico, con tripulaciones compuestas por los despojos del mar, asesinos sin colgar y degolladores de todas las razas y naciones.

El Fuwalda no era una excepción a la regla. Sus oficiales eran unos matones morenos, odiados y aborrecidos por su tripulación. El capitán, aunque marino competente, era un bruto en el trato con sus hombres. Sólo conocía, o al menos utilizaba, dos argumentos en su trato con ellos -un pasador de seguridad y un revólver-, y no es probable que el variopinto grupo al que contrataba entendiera otra cosa.

Así fue como a partir del segundo día de viaje desde Freetown, John Clayton y su joven esposa presenciaron en la cubierta del Fuwalda escenas que habían creído jamás representadas fuera de las cubiertas de las historias impresas sobre el mar.

Fue en la mañana del segundo día cuando se forjó el primer eslabón de lo que estaba destinado a formar una cadena de circunstancias que terminaría en una vida para quien entonces no había nacido, como nunca ha tenido parangón en la historia del hombre.

Dos marineros lavaban las cubiertas del Fuwalda, el primer oficial estaba de guardia y el capitán se había detenido a hablar con John Clayton y Lady Alice.

Los hombres retrocedían hacia el pequeño grupo que estaba de espaldas a los marineros. Cada vez se acercaban más, hasta que uno de ellos se situó directamente detrás del capitán. En otro momento habría pasado de largo y esta extraña narración nunca habría quedado registrada.

Pero justo en ese instante el oficial se volvió para dejar a lord y lady Greystoke y, al hacerlo, tropezó con el marinero y cayó de cabeza sobre la cubierta, volcando el cubo de agua de modo que quedó empapado en su sucio contenido.

Por un instante la escena resultó ridícula, pero sólo por un instante. Con una andanada de horribles juramentos, con el rostro teñido del escarlata de la mortificación y la rabia, el capitán se puso en pie y, con un golpe terrible, derribó al marinero sobre la cubierta.

El hombre era pequeño y bastante viejo, lo que acentuó la brutalidad del acto. El otro marinero, sin embargo, no era ni viejo ni pequeño: un enorme oso, con feroces bigotes negros y un gran cuello de toro encajado entre hombros macizos.

Al ver caer a su compañero, se agachó y, con un gruñido grave, se abalanzó sobre el capitán, aplastándolo contra sus rodillas de un poderoso golpe.

El rostro del oficial pasó de estar rojo a blanco, pues se trataba de un motín, un motín que ya había conocido y dominado antes en su brutal carrera. Sin esperar a levantarse, sacó un revólver del bolsillo y disparó a quemarropa contra la gran montaña de músculos que se alzaba ante él; pero, por muy rápido que fuera, John Clayton lo era casi tanto, de modo que la bala que iba dirigida al corazón del marinero se alojó en su lugar en la pierna, pues lord Greystoke había golpeado el brazo del capitán al ver el destello del arma bajo el sol.

Clayton y el capitán intercambiaron unas palabras, y el primero dejó claro que estaba disgustado por la brutalidad mostrada hacia la tripulación, y que no toleraría nada parecido mientras él y lady Greystoke siguieran siendo pasajeros.

El capitán estuvo a punto de replicar airadamente, pero lo pensó mejor, giró sobre sus talones y, con el ceño fruncido, se dirigió a popa.

No le importaba enemistarse con un oficial inglés, ya que el poderoso brazo de la Reina blandía un instrumento punitivo que él podía apreciar, y que temía: la marina de gran alcance de Inglaterra.

Los dos marineros se levantaron, y el mayor ayudó a su compañero herido a levantarse. El grandullón, conocido entre sus compañeros como Michael el Negro, se probó la pierna con cautela y, al comprobar que soportaba su peso, se volvió hacia Clayton con unas rudas palabras de agradecimiento.

Aunque el tono del tipo era hosco, sus palabras eran evidentemente bienintencionadas. Apenas hubo terminado su pequeño discurso, se dio la vuelta y se alejó cojeando hacia el castillo de proa, con la evidente intención de adelantarse a cualquier otra conversación.

No volvieron a verle en varios días, ni el capitán les dirigió más que el más hosco de los gruñidos cuando se vio obligado a hablarles.

Tomaron sus comidas en su camarote, como lo habían hecho antes del desafortunado suceso; pero el capitán tuvo cuidado de que sus obligaciones nunca le permitieran comer al mismo tiempo.

Los demás oficiales eran tipos toscos y analfabetos, pero poco superiores a la villana tripulación a la que intimidaban, y estaban encantados de evitar el trato social con el pulido noble inglés y su dama, de modo que los Clayton se quedaron muy solos.

Esto, en sí mismo, se ajustaba perfectamente a sus deseos, pero también les aislaba bastante de la vida del pequeño barco, de modo que no podían mantenerse en contacto con los acontecimientos diarios que iban a culminar tan pronto en una sangrienta tragedia.

Había en toda la atmósfera de la embarcación ese algo indefinible que presagia el desastre. Por lo que sabían los Clayton, todo seguía como antes en la pequeña embarcación, pero ambos sentían que había una corriente que los conducía hacia un peligro desconocido, aunque no se lo dijeron.

Al segundo día de haber herido a Michael el Negro, Clayton subió a cubierta justo a tiempo para ver cómo cuatro de sus compañeros bajaban el cuerpo inerte de uno de los tripulantes, mientras el primer oficial, con un pesado pasador en la mano, miraba con desprecio al pequeño grupo de hoscos marineros.

Clayton no hizo preguntas -no necesitaba hacerlas- y al día siguiente, cuando las grandes líneas de un acorazado británico se perfilaban en el lejano horizonte, estaba medio decidido a exigir que Lady Alice y él subieran a bordo de él, pues sus temores de que la permanencia en el Fuwalda, bajista y hosco, sólo podía acarrearle daños iban en aumento.

Hacia el mediodía se encontraban a poca distancia del navío británico, pero cuando Clayton estaba casi decidido a pedir al capitán que los subiera a bordo, la evidente ridiculez de tal petición se hizo repentinamente evidente. ¿Qué razón podía dar al oficial al mando del barco de su majestad para desear volver en la dirección de la que acababa de venir?

¿Y si les decía que dos marineros insubordinados habían sido maltratados por sus oficiales? Se reirían a carcajadas y atribuirían su deseo de abandonar el barco a una sola razón: la cobardía.

John Clayton, Lord Greystoke, no pidió ser trasladado al buque de guerra británico. A última hora de la tarde, vio desvanecerse el buque por debajo del horizonte, pero no sin antes enterarse de lo que confirmaba sus mayores temores y le hizo maldecir el falso orgullo que le había impedido buscar seguridad para su joven esposa pocas horas antes, cuando la seguridad estaba al alcance de la mano, seguridad que ahora había desaparecido para siempre.

Fue a media tarde cuando el viejo marinero, que había sido abatido por el capitán unos días antes, se acercó a donde Clayton y su esposa estaban de pie junto a la borda, observando los contornos cada vez más reducidos del gran acorazado. El viejo estaba puliendo latones, y al acercarse a Clayton dijo en voz baja:

—Tiene que pagar, señor, por este barco, y le doy mi palabra, señor. "Él pagará".

—¿Qué quiere decir, buen amigo? —preguntó Clayton.

—¿Por qué, no has visto lo que pasa? ¿No has oído a ese engendro del demonio que está capitaneando y a sus compañeros apagando las malditas luces de la tripulación?

—Dos cabezas rotas ayer y tres hoy. El negro Michael está como nuevo otra vez y no es el matón que lo soportaría, no él; y recuerde mi palabra, señor.

—¿Quiere decir, amigo mío, que la tripulación contempla la posibilidad de amotinarse? —preguntó Clayton.

—¡Motín! —exclamó el viejo—. ¡Motín! Significa asesinato, señor, y recuerde mi palabra, señor.

—¿Cuándo?

—El golpe va a llegar, señor; el golpe va a llegar, pero no voy a decirlo ahora, y ya he dicho demasiado, pero el otro día eras un buen tipo y pensé que no estaba de más advertirte. Pero mantén la lengua quieta y cuando oigas disparar ve abajo y quédate allí.

—Eso es todo, sólo mantén la lengua quieta o te pondrán una pastilla entre las costillas, y acuérdate de lo que te digo, señor —y el viejo continuó con su pulido, que lo alejó de donde estaban los Clayton.

—Una perspectiva muy alegre, Alice —dijo Clayton.

—Deberías avisar al capitán de inmediato, John. Es posible que aún se pueda evitar el problema —dijo.

—Supongo que debería, pero sin embargo, por motivos puramente egoístas, casi me siento impulsado a "mantener la lengua quieta en mi cabeza". Hagan lo que hagan ahora, nos perdonarán en reconocimiento de mi apoyo a ese tal Michael el Negro, pero si descubrieran que les he traicionado, no tendrían piedad de nosotros, Alice.

—Sólo tienes un deber, John, y es el interés de la autoridad investida. Si no adviertes al capitán eres tan partícipe de lo que siga como si hubieras ayudado a urdirlo y llevarlo a cabo con tu propia cabeza y manos.

—No lo entiendes, querida —respondió Clayton—. Estoy pensando en ti, y ahí reside mi primer deber. El capitán se ha buscado esta situación, así que ¿por qué debería arriesgarme a someter a mi esposa a horrores impensables en un intento probablemente inútil de salvarle de su propia locura brutal? No tienes idea, querida, de lo que seguiría si esta jauría de asesinos se hiciera con el control del Fuwalda.

—El deber es el deber, John, y ningún sofisma puede cambiarlo. Sería una pobre esposa para un lord inglés si tuviera que ser responsable de que eludiera un simple deber. Me doy cuenta del peligro que debe seguir, pero puedo afrontarlo contigo.

—Pues como quieras, Alice —respondió sonriendo—. Puede que estemos teniendo problemas. Aunque no me gusta el aspecto de las cosas a bordo de este barco, puede que no sean tan malas después de todo, ya que es posible que el "Antiguo Marinero" sólo estuviera expresando los deseos de su viejo y malvado corazón en lugar de hablar de hechos reales.

—Puede que un motín en alta mar fuera común hace cien años, pero en este buen año 1888 es el menos probable de los sucesos.

—Pero ahí va el capitán a su camarote ahora. Si voy a advertirle, será mejor que acabe de una vez, porque no tengo estómago para hablar con ese bruto.

Dicho esto, se paseó despreocupadamente en dirección a la escalera por la que había pasado el capitán, y un momento después estaba llamando a su puerta.

—Adelante —gruñó el tono grave de aquel hosco oficial.

Y cuando Clayton hubo entrado y cerrado la puerta tras de sí:

—¿Y bien?

—He venido a informarles de lo esencial de una conversación que oí hoy, porque creo que, aunque no haya nada de cierto, es mejor que estén prevenidos. En resumen, los hombres contemplan el motín y el asesinato.

—¡Es mentira! —rugió el capitán—. Y si has estado interfiriendo de nuevo en la disciplina de este barco, o entrometiéndote en asuntos que no te conciernen puedes atenerte a las consecuencias, y que te condenen. No me importa si es usted un lord inglés o no. Yo soy el capitán de este barco, y a partir de ahora no te metas en mis asuntos.

El capitán había llegado a tal frenesí de rabia que se le había puesto la cara morada, y gritó las últimas palabras a voz en cuello, enfatizando sus comentarios con un fuerte golpe en la mesa con un enorme puño, y sacudiendo el otro en la cara de Clayton. Greystoke no se movió ni un pelo, pero se quedó observando al excitado hombre con mirada nivelada.

—Capitán Billings —dijo finalmente—, si me perdona la franqueza, podría decir que es usted un poco imbécil.

Acto seguido, dio media vuelta y se alejó del capitán con la misma indiferencia que era habitual en él y que, con toda seguridad, estaba más calculada para despertar la ira de un hombre de la clase de Billings que un torrente de invectivas.

Así que, mientras que el capitán podría haberse arrepentido fácilmente de su precipitada intervención si Clayton hubiera intentado conciliarlo, su temperamento estaba ahora irrevocablemente fijado en el molde en el que Clayton lo había dejado, y la última oportunidad de que trabajaran juntos por su bien común había desaparecido.

—Bueno, Alice —dijo Clayton, mientras se reunía con su esposa—, podría haber ahorrado saliva. El tipo se mostró muy desagradecido. Se abalanzó sobre mí como un perro rabioso.

—Él y su maldito y viejo barco pueden ser ahorcados, por lo que a mí respecta; y hasta que estemos a salvo, emplearé mis energías en velar por nuestro propio bienestar. Y me parece que el primer paso para ello debería ser ir a nuestro camarote y revisar mis revólveres. Ahora lamento haber empacado las armas más grandes y la munición con las cosas de abajo.

Encontraron sus aposentos en mal estado de desorden. La ropa de las cajas y bolsas abiertas estaba esparcida por el pequeño apartamento, e incluso las camas estaban hechas pedazos.

—Evidentemente, alguien estaba más preocupado por nuestras pertenencias que nosotros —dijo Clayton—. Echemos un vistazo, Alice, a ver qué falta.

Un registro minucioso reveló que sólo se habían llevado los dos revólveres de Clayton y la poca munición que había guardado para ellos.

—Esas son precisamente las cosas que más desearía que nos hubieran dejado —dijo Clayton—, y el hecho de que las desearan a ellas y sólo a ellas es de lo más siniestro.

—¿Qué vamos a hacer, John? —preguntó su mujer—. Tal vez tenías razón en que nuestra mejor oportunidad reside en mantener una posición neutral.

—Si los oficiales son capaces de evitar un motín, no tenemos nada que temer, mientras que si los amotinados salen victoriosos nuestra única y escasa esperanza reside en no haber intentado frustrarlos o enemistarnos con ellos.

—Tienes razón, Alice. Nos mantendremos en el medio del camino.

Cuando empezaron a arreglar su camarote, Clayton y su mujer se dieron cuenta al mismo tiempo de que la esquina de un trozo de papel sobresalía por debajo de la puerta de su camarote. Cuando Clayton se agachó para cogerlo, se sorprendió al ver que se movía hacia el interior de la habitación y se dio cuenta de que alguien lo empujaba desde el exterior.

Rápidamente y en silencio se dirigió hacia la puerta, pero, cuando cogió el pomo para abrirla, la mano de su mujer cayó sobre su muñeca.

—No, John —susurró ella—. No desean ser vistos, y por eso no podemos permitirnos verlos. No olvides que nos mantenemos en medio del camino.

Clayton sonrió y se llevó la mano al costado. Así se quedaron mirando el trocito de papel blanco hasta que por fin quedó en el suelo, justo al otro lado de la puerta.

Clayton se agachó y lo cogió. Era un trozo de papel blanco y mugriento, doblado toscamente en un cuadrado andrajoso. Al abrirlo encontraron un tosco mensaje impreso de forma casi ilegible y con muchas evidencias de una tarea poco acostumbrada.

Traducido, era una advertencia a los Clayton para que se abstuvieran de informar de la pérdida de los revólveres, o de repetir lo que el viejo marinero les había dicho: abstenerse so pena de muerte.

—Me imagino que estaremos bien —dijo Clayton con una sonrisa triste—. Lo único que podemos hacer es esperar sentados a que pase lo que tenga que pasar.

II:El hogar salvaje

Tampoco tuvieron que esperar mucho, pues a la mañana siguiente, cuando Clayton salía a cubierta para dar su acostumbrado paseo antes del desayuno, sonó un disparo, y luego otro, y otro.

Lo que vio ante sus ojos confirmó sus peores temores. Frente al pequeño nudo de oficiales estaba toda la variopinta tripulación del Fuwalda, y a su cabeza se encontraba Michael el Negro.

A la primera descarga de los oficiales, los hombres corrieron a refugiarse y, desde puntos estratégicos detrás de los mástiles, el puente de mando y el camarote, respondieron al fuego de los cinco hombres que representaban la odiada autoridad del barco.

Dos de ellos habían caído ante el revólver del capitán. Yacían donde habían caído, entre los combatientes. Pero entonces el primer oficial se abalanzó sobre él y, a un grito de mando de Michael el Negro, los amotinados cargaron contra los cuatro restantes. La tripulación sólo había podido reunir seis armas de fuego, por lo que la mayoría iba armada con garfios, hachas, hachas de guerra y palancas.

El capitán había vaciado su revólver y estaba recargando cuando se produjo la carga. El revólver del segundo oficial se había encasquillado, de modo que los amotinados sólo tenían dos armas contra las que atacar a los oficiales, que ahora empezaban a retroceder ante la furiosa acometida de sus hombres.

Ambos bandos maldecían y juraban de un modo espantoso, lo que, unido a los disparos de las armas de fuego y a los gritos y gemidos de los heridos, convirtió la cubierta del Fuwalda en un manicomio.

Antes de que los oficiales hubieran dado una docena de pasos atrás, los hombres estaban sobre ellos. Un hacha en manos de un negro corpulento hendió al capitán desde la frente hasta la barbilla, y un instante después los demás caían: muertos o heridos por docenas de golpes y heridas de bala.

El trabajo de los amotinados del Fuwalda había sido breve y espeluznante, y durante todo ello John Clayton había permanecido apoyado despreocupadamente junto a la borda, dando caladas meditabundas a su pipa, como si no hubiera hecho más que presenciar un indiferente partido de cricket.

Cuando el último oficial descendió, pensó que ya era hora de que volviera con su esposa, no fuera a ser que algún miembro de la tripulación la encontrara sola abajo.

Aunque exteriormente tranquilo e indiferente, Clayton estaba interiormente aprensivo y agitado, pues temía por la seguridad de su esposa en manos de aquellos ignorantes medio brutos en cuyas manos el destino los había arrojado tan despiadadamente.

Cuando se volvió para bajar la escalera, se sorprendió al ver a su mujer de pie en los escalones, casi a su lado.

—¿Cuánto tiempo llevas aquí, Alice?

—Desde el principio —respondió ella—. ¡Qué horror, John! ¡Oh, qué horrible! ¿Qué podemos esperar en manos de gente como ésa?

—El desayuno, espero —respondió él, sonriendo valientemente en un intento de disipar sus temores—.

—Al menos —añadió—, voy a preguntarles. Ven conmigo, Alice. No debemos dejar que piensen que esperamos otro trato que no sea cortés.

Para entonces, los hombres habían rodeado a los oficiales muertos y heridos, y sin ningún tipo de parcialidad o compasión procedieron a arrojar tanto a los vivos como a los muertos por los costados del buque. Con igual crueldad se deshicieron de sus propios muertos y moribundos.

De pronto, uno de los tripulantes vio acercarse a los Clayton y gritó:

—Aquí hay dos más para los peces —corrió hacia ellos con el hacha en alto.

Pero Michael el Negro fue aún más rápido, de modo que el tipo cayó con una bala en la espalda antes de haber dado media docena de pasos.

Con un fuerte rugido, Michael el Negro atrajo la atención de los demás y, señalando a lord y lady Greystoke, gritó:

—Estos de aquí son mis amigos, y hay que dejarlos en paz. ¿Lo entendéis?

—Ahora soy el capitán de este barco, y lo que yo diga se hace —añadió, volviéndose hacia Clayton—. Manteneos en silencio y nadie os hará daño —y miró amenazadoramente a sus compañeros.

Los Clayton siguieron tan bien las instrucciones de Black Michael que apenas vieron a la tripulación y no supieron nada de los planes que estaban haciendo los hombres.

De vez en cuando se oían débiles ecos de riñas y peleas entre los amotinados, y en dos ocasiones sonó en el aire tranquilo el ladrido feroz de las armas de fuego. Pero Michael el Negro era un buen jefe para aquella banda de asesinos y, además, los mantenía sometidos a sus órdenes.

Al quinto día del asesinato de los oficiales del barco, el vigía avistó tierra. Black Michael no sabía si se trataba de una isla o de tierra firme, pero anunció a Clayton que, si la investigación demostraba que el lugar era habitable, él y lady Greystoke desembarcarían con sus pertenencias.

—Estarás bien allí durante unos meses —explicó—, y para entonces habremos podido hacer una costa habitada en alguna parte y dispersarnos un poco. Entonces me encargaré de que tu gobierno sepa dónde estás y pronto enviarán un hombre de guerra a buscarte.

—Sería difícil llevarte a la civilización sin que te hicieran muchas preguntas, y ninguno de nosotros tiene respuestas convincentes bajo la manga.

Clayton se opuso a la inhumanidad de desembarcarlos en una costa desconocida para dejarlos a merced de bestias salvajes y, posiblemente, de hombres aún más salvajes.

Pero sus palabras no sirvieron de nada, y sólo tendieron a enfurecer a Michael Negro, por lo que se vio obligado a desistir y hacer lo mejor que pudo de una mala situación.

Hacia las tres de la tarde llegaron a una hermosa costa boscosa frente a la boca de lo que parecía ser un puerto sin salida al mar.

Black Michael envió un pequeño bote lleno de hombres para sondear la entrada en un esfuerzo por determinar si el Fuwalda podía atravesarla con seguridad.

Al cabo de una hora, regresaron e informaron de que había aguas profundas en el paso y en la pequeña cuenca.

Antes del anochecer, la barquichuela yacía pacíficamente anclada en el seno de la superficie inmóvil y especular del puerto.

Las costas circundantes eran hermosas, con un verdor semitropical, mientras que a lo lejos el país se elevaba desde el océano en colinas y mesetas, casi uniformemente revestidas de bosque primigenio.

No se veían señales de asentamientos humanos, pero la abundancia de aves y animales, que los observadores de la cubierta del Fuwalda atisbaban de vez en cuando, así como el brillo de un pequeño río que desembocaba en el puerto, aseguraban la abundancia de agua dulce.

Mientras la oscuridad se cernía sobre la tierra, Clayton y Lady Alice seguían de pie junto a la borda del barco, contemplando en silencio su futura morada. De las oscuras sombras del poderoso bosque llegaban los salvajes gritos de las fieras: el rugido profundo del león y, de vez en cuando, el chillido estridente de una pantera.

La mujer se encogió más cerca del hombre, anticipando aterrorizada los horrores que les acechaban en la espantosa negrura de las noches venideras, cuando estuvieran solos en aquella orilla salvaje y solitaria.

Al anochecer, Michael el Negro se reunió con ellos el tiempo suficiente para darles instrucciones sobre los preparativos para desembarcar al día siguiente. Intentaron persuadirle de que les llevara a una costa más hospitalaria, lo bastante cerca de la civilización como para esperar caer en manos amigas. Pero ni súplicas, ni amenazas, ni promesas de recompensa lograron conmoverlo.

—Soy el único hombre a bordo que no preferiría veros a los dos muertos a salvo, y, aunque sé que es la forma más sensata de asegurarnos el pellejo, Michael el Negro no es hombre que olvide un favor. Me salvaste la vida una vez, y a cambio voy a perdonarte la tuya, pero eso es todo lo que puedo hacer.

—Los hombres no aguantarán más, y si no conseguimos desembarcaros bastante rápido puede que incluso cambien de opinión sobre daros tanto espectáculo. Pondré todas vuestras cosas en tierra con vosotros, así como utensilios de cocina y algunas velas viejas para tiendas, y comida suficiente para que os dure hasta que encontréis fruta y caza.

—Con vuestras armas como protección, deberíais poder vivir aquí sin problemas hasta que llegue la ayuda. Cuando esté a salvo, me encargaré de que el gobierno británico sepa dónde estáis; por mi vida que no podría decirles exactamente dónde, porque ni yo mismo lo sé. Pero te encontrarán bien.

Cuando los dejó, bajaron en silencio, cada uno envuelto en sombríos presentimientos.

Clayton no creía que Black Michael tuviera la menor intención de notificar su paradero al gobierno británico, ni estaba demasiado seguro sino de que se contemplaba alguna traición para el día siguiente, cuando debían estar en tierra con los marineros que tendrían que acompañarlos con sus pertenencias.

Una vez fuera de la vista de Michael Negro, cualquiera de los hombres podría abatirlos, y aun así dejar la conciencia de Michael Negro tranquila.

E incluso si escapaban a ese destino, ¿no se enfrentarían a peligros mucho más graves? Solo, podría esperar sobrevivir durante años, pues era un hombre fuerte y atlético.

Pero, ¿qué hay de Alicia, y de esa otra pequeña vida que tan pronto se lanzará entre las penurias y los graves peligros de un mundo primigenio?

El hombre se estremeció al meditar sobre la espantosa gravedad, la temible impotencia de su situación. Pero fue una Providencia misericordiosa la que le impidió prever la espantosa realidad que les esperaba en las sombrías profundidades de aquel lúgubre bosque.

A primera hora de la mañana siguiente, los numerosos cofres y cajas fueron izados a cubierta y bajados a pequeñas embarcaciones que los esperaban para transportarlos a tierra.

Había una gran cantidad y variedad de cosas, ya que los Clayton habían previsto una posible residencia de cinco a ocho años en su nuevo hogar. Así, además de las muchas necesidades que habían traído, también había muchos lujos.

Black Michael estaba decidido a no dejar a bordo nada que perteneciera a los Clayton. Sería difícil saber si lo hizo por compasión o por interés propio.

No había duda de que la presencia de propiedades de un oficial británico desaparecido en un barco sospechoso habría sido algo difícil de explicar en cualquier puerto civilizado del mundo.

Tan celoso era en sus esfuerzos por llevar a cabo sus intenciones que insistió en que los marineros en cuyo poder estaban los revólveres de Clayton se los devolvieran.

En los pequeños botes cargaron también salazones y galletas, con una pequeña provisión de patatas y judías, cerillas y recipientes para cocinar, un cofre con herramientas y las viejas velas que Michael el Negro les había prometido.

Como si él mismo temiera lo que Clayton había sospechado, Michael el Negro los acompañó hasta la orilla, y fue el último en dejarlos cuando los pequeños botes, después de haber llenado los barriles del barco con agua dulce, fueron empujados hacia el Fuwalda que los esperaba.

Mientras los botes se movían lentamente sobre las suaves aguas de la bahía, Clayton y su esposa permanecieron en silencio observando su partida, presa a la vez de una sensación de desastre inminente y de absoluta desesperanza.

Y detrás de ellos, sobre el borde de una cresta baja, otros ojos los observaban: ojos cerrados y malvados, brillantes bajo cejas desgreñadas.

Cuando el Fuwalda atravesó la estrecha entrada del puerto y se perdió de vista tras un saliente, lady Alice echó los brazos al cuello de Clayton y prorrumpió en sollozos incontrolados.

Se había enfrentado valientemente a los peligros del motín; con heroica fortaleza había contemplado el terrible futuro; pero ahora que el horror de la soledad absoluta se cernía sobre ellos, sus nervios sobreexcitados cedieron y sobrevino la reacción.

No intentó contener sus lágrimas. Era mejor que la naturaleza se encargara de aliviar aquellas emociones largamente contenidas, y pasaron muchos minutos antes de que la muchacha -que era poco más que una niña- pudiera volver a dominarse.

—Oh, John —gritó al fin—, qué horror. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?

—Sólo hay una cosa que hacer, Alice —y habló tan tranquilamente como si estuvieran sentados en el acogedor salón de su casa—, y es trabajar. El trabajo debe ser nuestra salvación. No debemos darnos tiempo para pensar, porque en esa dirección está la locura.

—Debemos trabajar y esperar. Estoy seguro de que el alivio llegará, y llegará rápido, cuando una vez sea evidente que el Fuwalda se ha perdido, aunque Michael el Negro no cumpla su palabra con nosotros.

—Pero John, si sólo estuviéramos tú y yo —sollozó—, podríamos soportarlo, lo sé; pero...

—Sí, querida —respondió él, con dulzura—, yo también he pensado en eso; pero debemos afrontarlo, como debemos afrontar lo que venga, con valentía y con la máxima confianza en nuestra capacidad para hacer frente a las circunstancias, sean cuales fueren.

—Hace cientos de miles de años, nuestros antepasados del oscuro y lejano pasado se enfrentaron a los mismos problemas a los que nosotros debemos enfrentarnos, posiblemente en estos mismos bosques primigenios. Que hoy estemos aquí demuestra su victoria.

—Lo que ellos hicieron, ¿no podemos hacerlo nosotros? Y aún mejor, porque ¿no estamos armados con siglos de conocimientos superiores, y no tenemos los medios de protección, defensa y sustento que la ciencia nos ha dado, pero de los cuales ellos eran totalmente ignorantes? Lo que ellos lograron, Alicia, con instrumentos y armas de piedra y hueso, seguramente eso podemos lograr nosotros también.

—Ah, John, desearía ser un hombre con la filosofía de un hombre, pero no soy más que una mujer, que ve con el corazón más que con la cabeza, y todo lo que puedo ver es demasiado horrible, demasiado impensable para expresarlo con palabras.

—Sólo espero que tengas razón, John. Haré todo lo posible por ser una valiente mujer primigenia, una compañera adecuada para el hombre primigenio.

El primer pensamiento de Clayton fue organizar un refugio para pasar la noche; algo que pudiera servirles para protegerse de las bestias de presa que merodeaban.

Abrió la caja que contenía sus rifles y munición, para que ambos estuvieran armados contra posibles ataques mientras trabajaban, y luego buscaron juntos un lugar para pasar la primera noche.

A unos cien metros de la playa había un pequeño lugar llano, bastante libre de árboles; allí decidieron construir con el tiempo una casa permanente, pero por el momento ambos pensaron que lo mejor era construir una pequeña plataforma entre los árboles, fuera del alcance de las mayores de las bestias salvajes en cuyo reino se encontraban.

Para ello, Clayton eligió cuatro árboles que formaban un rectángulo de unos ocho pies cuadrados, y cortando largas ramas de otros árboles construyó un armazón alrededor de ellos, a unos tres metros del suelo, sujetando firmemente los extremos de las ramas a los árboles por medio de cuerdas, una cantidad de las cuales Black Michael le había proporcionado de la bodega del Fuwalda.

A lo largo de este armazón, Clayton colocó otras ramas más pequeñas bastante juntas. Esta plataforma la pavimentó con las enormes frondas de oreja de elefante que crecían en profusión a su alrededor, y sobre las frondas colocó una gran vela doblada en varios grosores.

Siete pies más arriba construyó una plataforma similar, aunque más ligera, para que sirviera de techo, y de los lados de ésta suspendió el resto de sus telas de vela a modo de paredes.

Una vez terminado, tenía un pequeño nido bastante acogedor, al que llevaba sus mantas y parte del equipaje más ligero.

Era ya bien entrada la tarde, y el resto de las horas diurnas se dedicaron a la construcción de una rudimentaria escalera mediante la cual Lady Alice pudiera subir a su nuevo hogar.

Durante todo el día, el bosque que los rodeaba se había llenado de excitados pájaros de brillante plumaje y de monos danzantes y parlanchines, que observaban a los recién llegados y sus maravillosas operaciones de construcción de nidos con el mayor interés y fascinación.

A pesar de que tanto Clayton como su esposa vigilaban atentamente, no vieron animales más grandes, aunque en dos ocasiones habían visto a sus pequeños vecinos simiescos venir gritando y parloteando desde la cresta cercana, lanzando miradas asustadas hacia atrás por encima de sus pequeños hombros, y dando a entender tan claramente como con el habla que huían de alguna cosa terrible que yacía oculta allí.

Justo antes del anochecer, Clayton terminó su escalera y, llenando una gran palangana con agua del arroyo cercano, los dos subieron a la relativa seguridad de su cámara aérea.

Como hacía bastante calor, Clayton había dejado echadas las cortinas laterales sobre el techo, y mientras estaban sentados, como turcos, sobre sus mantas, Lady Alice, forzando la vista en las sombras cada vez más oscuras del bosque, alargó de pronto la mano y se agarró a los brazos de Clayton.

—John —susurró—, ¡mira! ¿Qué es, un hombre?

Cuando Clayton volvió los ojos en la dirección que ella le indicaba, vio silueteada tenuemente contra las sombras más allá, una gran figura erguida sobre la cresta.

Durante un momento se quedó como escuchando y luego se volvió lentamente y se fundió en las sombras de la selva.

—¿Qué pasa, John?

—No lo sé, Alice —respondió con gravedad—, está demasiado oscuro para ver tan lejos, y puede que no fuera más que una sombra proyectada por la luna creciente.

—No, John, si no era un hombre era un enorme y grotesco remedo de hombre. Oh, tengo miedo.

La estrechó entre sus brazos y le susurró al oído palabras de valor y amor.

Poco después, bajó los muros cortina, atándolos firmemente a los árboles, de modo que, salvo una pequeña abertura hacia la playa, quedaban completamente encerrados.

Como ya estaba completamente oscuro en su pequeña guarida, se tumbaron sobre las mantas para intentar conseguir, a través del sueño, un breve respiro de olvido.

Clayton estaba tumbado frente a la abertura, con un rifle y un par de revólveres en la mano.

Apenas cerraron los ojos, el aterrador grito de una pantera resonó en la selva a sus espaldas. Se acercó cada vez más hasta que pudieron oír a la gran bestia justo debajo de ellos. Durante una hora o más la oyeron olfatear y arañar los árboles que sostenían su plataforma, pero por fin se alejó por la playa, donde Clayton pudo verla claramente a la brillante luz de la luna: una bestia grande y hermosa, la más grande que había visto nunca.

Durante las largas horas de oscuridad sólo consiguieron conciliar el sueño a ratos, pues los ruidos nocturnos de una gran jungla rebosante de una miríada de vida animal mantenían en vilo sus nervios sobreexcitados, de modo que cientos de veces se vieron sobresaltados por gritos desgarradores o por el sigiloso movimiento de grandes cuerpos bajo ellos.

III:La vida y la muerte

La mañana los encontró poco o nada refrescados, aunque vieron amanecer con una sensación de intenso alivio.

En cuanto hubieron tomado su magro desayuno de cerdo salado, café y galletas, Clayton empezó a trabajar en su casa, pues se daba cuenta de que no podían esperar seguridad ni tranquilidad por la noche hasta que cuatro fuertes muros les impidieran efectivamente el paso a la vida de la jungla.

La tarea fue ardua y le llevó casi un mes, aunque sólo construyó una pequeña habitación. Construyó su cabaña con pequeños troncos de unos quince centímetros de diámetro, tapando los resquicios con arcilla que encontró a unos metros de profundidad bajo la superficie del suelo.

En un extremo construyó una chimenea con pequeñas piedras de la playa. Una vez terminada la casa, aplicó una capa de arcilla de unos diez centímetros de espesor a toda la superficie exterior.

En la abertura de la ventana colocó pequeñas ramas de unos dos centímetros de diámetro tanto vertical como horizontalmente, y tejidas de tal manera que formaban una reja sustancial que podía soportar la fuerza de un animal poderoso. Así obtenían aire y una ventilación adecuada sin temor a disminuir la seguridad de su cabaña.

El tejado, en forma de A, estaba cubierto de paja con pequeñas ramas colocadas muy juntas y sobre estas largas hierbas de la selva y hojas de palmera, con una capa final de arcilla.

La puerta la construyó con trozos de las cajas de embalaje que habían contenido sus pertenencias, clavando una pieza sobre otra, el grano de las capas contiguas en sentido transversal, hasta que tuvo un cuerpo sólido de unos cinco centímetros de grosor y de una resistencia tan grande que ambos se echaron a reír al contemplarlo.

En este punto Clayton se enfrentó a la mayor dificultad, ya que no tenía medios para colgar su enorme puerta ahora que la había construido. Sin embargo, después de dos días de trabajo, consiguió fabricar dos bisagras de madera maciza, y con ellas colgó la puerta de modo que se abriera y cerrara con facilidad.

El estucado y otros toques finales se añadieron después de que se mudaran a la casa, lo que hicieron en cuanto el tejado estuvo puesto, amontonando sus cajas ante la puerta por la noche y teniendo así una morada comparativamente segura y cómoda.

La construcción de una cama, sillas, mesa y estanterías fue relativamente fácil, de modo que al final del segundo mes estaban bien instalados y, salvo por el constante temor al ataque de las fieras y la creciente soledad, no se sentían incómodos ni infelices.

Por la noche grandes bestias gruñían y rugían alrededor de su pequeña cabaña, pero, tan acostumbrado puede uno llegar a estar a ruidos tan repetidos, que pronto les prestaron poca atención, durmiendo profundamente toda la noche.

Tres veces habían vislumbrado fugazmente grandes figuras humanas como la de la primera noche, pero nunca a suficiente distancia como para saber con certeza si las formas medio visibles eran de hombre o de bruto.

Los brillantes pájaros y los pequeños monos se habían acostumbrado a sus nuevos conocidos, y como evidentemente nunca antes habían visto seres humanos, en seguida, una vez pasado el primer susto, se acercaron más y más, impulsados por esa extraña curiosidad que domina a las criaturas salvajes del bosque, la selva y la llanura, de modo que en el primer mes varios de los pájaros habían llegado incluso a aceptar bocados de comida de las amistosas manos de los Clayton.

Una tarde, mientras Clayton trabajaba en una ampliación de su cabaña, pues pensaba construir varias habitaciones más, varios de sus grotescos amiguitos se acercaron chillando y riñendo a través de los árboles desde la cresta. Mientras huían, lanzaban miradas temerosas hacia atrás y, finalmente, se detuvieron cerca de Clayton parloteando excitadamente como si quisieran advertirle del peligro que se acercaba.

Por fin lo vio, aquello que tanto temían los monitos: el hombre bestia que los Clayton habían vislumbrado fugazmente de vez en cuando.

Se acercaba a través de la selva en posición semierecta, apoyando de vez en cuando el dorso de los puños cerrados en el suelo: un gran simio antropoide que, a medida que avanzaba, emitía profundos gruñidos guturales y de vez en cuando algún ladrido grave.

Clayton estaba a cierta distancia de la cabaña, pues había venido a talar un árbol particularmente perfecto para sus operaciones de construcción. Despreocupado por meses de seguridad continuada, durante los cuales no había visto animales peligrosos durante las horas del día, había dejado sus rifles y revólveres dentro de la pequeña cabaña, y ahora que veía al gran simio chocando a través de la maleza directamente hacia él, y desde una dirección que prácticamente le impedía escapar, sintió un vago escalofrío que le recorría la espina dorsal.

Sabía que, armado sólo con un hacha, sus posibilidades ante aquel monstruo feroz eran realmente escasas, y Alice; oh Dios, pensó, ¿qué será de Alice?

Aún había una pequeña posibilidad de llegar a la cabaña. Dio media vuelta y corrió hacia ella, dando la voz de alarma a su mujer para que entrara corriendo y cerrara la gran puerta en caso de que el simio le cortara la retirada.

Lady Greystoke estaba sentada a cierta distancia de la cabaña y, al oír su grito, levantó la vista para ver al simio saltar con una rapidez casi increíble, para un animal tan grande y torpe, en un esfuerzo por alejar a Clayton.

Con un grito sordo, corrió hacia la cabaña y, al entrar, echó una mirada hacia atrás que le llenó el alma de terror, pues el animal había interceptado a su marido, que ahora se mantenía a distancia agarrando su hacha con ambas manos, listo para blandirla contra el enfurecido animal cuando éste hiciera su ataque final.

—Cierra la puerta, Alice —gritó Clayton—. Puedo acabar con este tipo con mi hacha.

Pero él sabía que se enfrentaba a una muerte horrible, y ella también.

El simio era un gran toro que pesaba probablemente unos quinientos kilos. Sus desagradables ojos, muy juntos, brillaban de odio bajo sus desgreñadas cejas, mientras que sus grandes colmillos caninos se mostraban en un horrible gruñido cuando se detuvo un momento ante su presa.

Por encima del hombro del bruto, Clayton pudo ver la puerta de su camarote, a menos de veinte pasos de distancia, y una gran oleada de horror y miedo le invadió al ver salir a su joven esposa, armada con uno de sus rifles.

Siempre le habían dado miedo las armas de fuego, y nunca las tocaba, pero ahora se abalanzó hacia el simio con la intrepidez de una leona que protege a sus crías.

—Vuelve, Alice —gritó Clayton—, por el amor de Dios, vuelve.

Pero ella no le hizo caso, y justo entonces el simio cargó, de modo que Clayton no pudo decir nada más.

El hombre blandió su hacha con toda su fuerza, pero el poderoso bruto la agarró con sus terribles manos y, arrancándola de las garras de Clayton, la arrojó lejos hacia un lado.

Con un feo gruñido se abalanzó sobre su indefensa víctima, pero antes de que sus colmillos alcanzaran la garganta que ansiaban, se oyó un agudo sonido y una bala penetró en la espalda del simio, entre sus hombros.

Arrojando a Clayton al suelo, la bestia se volvió contra su nuevo enemigo. Ante él se encontraba la aterrorizada muchacha, que intentaba en vano disparar otra bala contra el cuerpo del animal; pero no comprendía el mecanismo del arma de fuego, y el martillo cayó inútilmente sobre un cartucho vacío.

Casi al mismo tiempo, Clayton recobró el equilibrio y, sin pensar en lo desesperado de la situación, se precipitó hacia delante para apartar al simio de la postrada figura de su esposa.

Con poco o ningún esfuerzo lo consiguió, y el gran bulto rodó inerte sobre el césped ante él: el simio estaba muerto. La bala había hecho su trabajo.

Un apresurado examen de su esposa no reveló marcas en ella, y Clayton decidió que el enorme bruto había muerto en el instante en que había saltado hacia Alice.

Levantó con cuidado a su esposa, que seguía inconsciente, y la llevó a la pequeña cabaña, pero pasaron dos horas antes de que recobrara el conocimiento.

Sus primeras palabras llenaron a Clayton de vaga aprensión. Un rato después de recobrar el sentido, Alice contempló con asombro el interior de la pequeña cabaña y luego, con un suspiro de satisfacción, dijo:

—¡Oh, John, es tan bueno estar realmente en casa! He tenido un sueño horrible, querida. Creía que ya no estábamos en Londres, sino en un lugar horrible donde nos atacaban grandes bestias.

—Ya, ya, Alice —le dijo, acariciándole la frente—, intenta dormir otra vez, y no te preocupes por las pesadillas.

Aquella noche nació un hijito en la diminuta cabaña junto al bosque primigenio, mientras un leopardo chillaba ante la puerta y las notas profundas del rugido de un león sonaban desde más allá de la cresta.

Lady Greystoke nunca se recuperó de la conmoción que le produjo el ataque del gran simio y, aunque vivió durante un año después de que naciera su bebé, nunca volvió a salir de la cabaña, ni se dio cuenta del todo de que no estaba en Inglaterra.

A veces le preguntaba a Clayton por los extraños ruidos de las noches, la ausencia de criados y amigos, y la extraña rudeza del mobiliario de su habitación, pero, aunque él no se esforzaba por engañarla, ella nunca llegaba a comprender el significado de todo aquello.

En otros aspectos era bastante racional, y la alegría y felicidad que le producía la posesión de su hijito y las constantes atenciones de su marido hicieron de aquel año uno muy feliz para ella, el más feliz de su joven vida.

Que se habría visto acosado por preocupaciones y aprensiones si ella hubiera estado en pleno dominio de sus facultades mentales Clayton lo sabía bien; de modo que, aunque sufría terriblemente al verla así, había momentos en que casi se alegraba, por su bien, de que ella no pudiera comprender.

Hacía tiempo que había renunciado a cualquier esperanza de rescate, salvo por accidente. Con celo incesante había trabajado para embellecer el interior de la cabaña.