Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Panini

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Toten sind zurückgekehrt und sie sind hungrig! Sie wanken über die Straßen, sie verstecken sich in Hinterhöfen, Garagen und Einkaufszentren und sie verspeisen Nachbarn, Haustiere und Polizisten. Sie sind gekommen um zu bleiben. Die Frage ist jetzt, was kann man dagegen tun? Wie soll man überleben?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 703

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

WEITERE TITEL VON PANINI:DIE ABENTEUER VON HUCKLEBERRY FINN UND ZOMBIE-JIM

Mark Twain, W. Bill Czolgosz – ISBN 978-3-8332-2331-0

SISSI, DIE VAMPIRJÄGERIN

Claudia Kern – ISBN 978-3-8332-2254-2

DIE LEICHEN DES JUNGEN WERTHER

Susanne Picard, ISBN 978-3-8332-2256-6

STOLZ UND VORURTEIL UND ZOMBIES:AUFSTIEG DER LEBENDEN TOTEN

Steve Hockensmith – ISBN 978-3-8332-2148-4

STOLZ UND VORURTEIL UND ZOMBIES:DIE GRAPHIC NOVEL

Jane Austen, Seth Grahame-Smith – ISBN 978-3-86201-012-7

DER ZOMBIE SURVIVAL GUIDEDOKUMENTIERTE ANGRIFFE – GRAPHIC NOVEL

Max Brooks, Ibraim Roberson – ISBN 978-3-86201-021-9

Infos zu weiteren Romanen und Comics unter:www.paninicomics.de

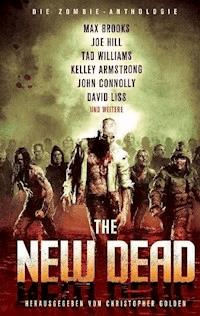

Eine Zombie-Anthologie

Max Brooks

Joe Hill

Tad Williams

Kelley Armstrong

John Connolly

David Liss

und viele andere

Herausgegeben von Christopher Golden

Ins Deutsche übertragen von Firouzeh Akhavan-Zandjani

Lektorat: Jesper Hollenberg für Grinning Cat Productions

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Dieses Buch wurde auf chlorfreiem, umweltfreundlich hergestelltem Papier gedruckt.In neuer Rechtschreibung.

Deutsche Ausgabe: Panini Verlags GmbH, Rotebühlstraße 87, 70178 Stuttgart.

Dieses Werk wurde durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen, vermittelt.

Amerikanische Originalausgabe: „THE NEW DEAD – A Zombie Anthology“ edited by Christopher Golden published by St. Martin’s Press, 2010.

Copyright © 2011 by Christopher Golden. All Rights Reserved.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. No similarity between any of the names, characters, persons and/or institutions in this publication and those of any pre-existing person or institution is intended and any similarity which may exist is purely coincidental. No portion of this publication may be reproduced, by any means, without the express written permission of the copyright holder(s).

Übersetzung: Firouzeh Akhavan Lektorat: Jesper Hollenberg & Andreas Kasprzak für Grinning Cat Redaktion: Mathias Ulinski, Holger Wiest Chefredaktion: Jo Löffler Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart Titelillustration von Per Haagensen Satz: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-8332-2315-0

www.paninicomics.de/videogame

INHALT

Vorwort

„Lazarus“ von John Connolly

„Maisie“ von David Liss

„Copper“ von Stephen R. Bissette

„Im Staub“ von Timm Lebbon

„Zum Leben verurteilt“ von Kelley Armstrong

„Delice“ von Holly Newstein

„Der Wind ruft Mary“ von Brian Keene

„Familienbetrieb“ von Jonathan Maberry

„Der Zombie, der vom Himmel fiel“ von M. B. Homler

„Dolly“ von Derek Nikitas

„Dritter Frühling“ von Mike Carey

„Abschluss mit beschränkter Haftung“ von Max Brooks

„Unter uns“ von Aimee Bender

„Geisterreuse“ von Rick Hautala

„Die Sturmtür“ von Tad Williams

„Kinder und ihre Spielsachen“ von James A. Moore

„Rack ’n’ Break“ von Joe R. Lansdale

„Die Geheimwaffe“ von David Wellington

„Twittern aus dem Zirkus der Toten“ von Joe Hill

Die Autoren

Noten

VORWORT

Ich habe schon immer gut verstehen können, was an Vampiren so faszinierend ist. Trotz unzähliger in den letzten Jahrzehnten geschaffener Mythen, trotz Tausender Abwandlungen, mit denen die Autoren den Stoff von einer erfrischend neuen Seite präsentieren wollten, ist das Wesentliche doch immer gleich geblieben. Vampire sind sowohl schön als auch schrecklich (und fühlen wir uns nicht häufig gerade zu solchen Menschen auf eine seltsame Weise hingezogen, die diese beiden Eigenschaften in sich vereinen?). Der erotische Aspekt bei der Verführung durch einen Vampir ist unverkennbar: der Biss, das Blut, das Eindringen. Und natürlich ihre Unsterblichkeit. Auch wenn wir es vielleicht anders sehen, nachdem wir uns eingehender mit den Konsequenzen beschäftigt haben … Wer auf diesem Planeten hat sich nicht schon einmal gewünscht, unsterblich zu sein, die Chance zu bekommen, dem Tod zu entrinnen?

Aber Zombies? Da sieht es ganz anders aus. Hirn zu verspeisen ist nicht sexy, meine Lieben.

Und dennoch sind Zombiegeschichten in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Sie haben die Zeit der Voodoo-Rituale hinter sich gelassen und sind zum großen Geschäft geworden. Die Präsenz der Zombies in der modernen Popkultur ist wohl vor allem auf den Filmproduzenten George A. Romero zurückzuführen, der 1968 mit Die Nacht der lebenden Toten aufwartete. Mit diesem Film schien ein völlig neues Genre entstanden zu sein, das sich über verschiedene Medien, insbesondere Bücher und Videospiele, verbreitete.

Mein sehr gebildeter und guter Freund Stephen R. Bissette (der zu dieser Anthologie eine Geschichte beigesteuert hat) könnte euch ausführlicher die verschiedenen Bestandteile beschreiben, die zur Entwicklung der modernen Zombiegeschichte beitrugen. Nicht zuletzt gehört zu ihnen die biblische Geschichte von Lazarus. Was mich jedoch fasziniert, ist die Tatsache, dass Zombiegeschichten im 21. Jahrhundert noch beliebter geworden sind. Wir leben in einer überaus seltsamen Zeit, in einer Zeit, in der dank des unermüdlichen Einsatzes der Medien unser Verlangen nach Schrecklichem unablässig genährt wird. Permanent werden wir mit den Qualen der Menschheit, mit Mord, Betrug und allen anderen erdenklichen furchtbaren Geschehnissen konfrontiert.

Mein Lieblingswerk des Zombie-Genres ist das Gedicht The March of the Dead von Robert Service. In gewisser Weise hat es, obwohl bereits vor sehr langer Zeit entstanden, den Stil dieser neuen Sammlung geprägt. Service beschreibt die triumphale Heimkehr siegreicher Soldaten, die von der Bevölkerung bei einer Parade gefeiert werden … und denen ein Tross zerlumpter, entstellter, wankender Toter folgt: jene Soldaten, die den Krieg nicht überlebt haben.

Bei den Vorbereitungen zur Herausgabe dieser Anthologie stellte ich ganz unterschiedliche Aspekte der heutigen Begeisterung für Zombies fest. Ich stellte mir einige Fragen: Sind wir so sehr an den Tod gewöhnt, dass er uns geradezu verzückt? Oder – und das scheint mir wahrscheinlicher – machen wir uns diese Gedanken zu eigen, um so auf indirektem Wege das Grauen zu verarbeiten, das wir angesichts der sehr realen Bedrohung durch Kriege, Tod und Gewalt empfinden? Filme zum Krieg im Irak, seinen Hintergründen und Folgen, blieben vom Publikum weitgehend unbeachtet. Doch zu der Zeit, als der Gipfel des Schreckens im Irak angesichts der dortigen Entwicklung erreicht war, feierten Horrorfilme, bei denen das Umfeld und das Genre von der Realität losgelöst waren, mit ähnlicher Thematik große Erfolge.

Das ist ein Umstand, der auf jeden Fall nachdenklich stimmt.

Man gehe jedoch bitte nicht davon aus, dass in diesem Buch reine Kriegserzählungen oder politische Geschichten zusammengetragen wurden. Einige der Geschichten weisen zwar militärische oder politische Aspekte auf, aber ich wollte mehr. Ich wollte, ganz deutlich ausgedrückt, Geschichten von Tod und Auferstehung. Wenn es uns gelungen ist, verschiedene Facetten der Zombiebegeisterung in der Popkultur zu beleuchten, umso besser.

Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Anthologie keine Zombiegeschichten im traditionellen Sinne enthält. Durch die verschiedenen Autoren wurde die ganze Bandbreite – von der modernen Kriegsführung über die postapokalyptische Zukunft, Liebesgeschichten, herzzerreißenden Voodoohorror bis hin zu Bibel und Twitter – abgedeckt. Auf diesen Seiten werden euch Humor und durch Mark und Bein gehender Horror begegnen, ihr werdet großartige kurze, aber auch lange, ausführliche Geschichten finden. Darunter ist auch eine Story – dem unnachahmlichen Joe Lansdale sei Dank –, die meine Fragen zum Tod und zur Auferstehung auf eine ganz eigene Art und Weise beantwortet, wobei sie auf das Element der Auferstehung völlig verzichtet. Lansdale widmet sich der gegenwärtigen Zombiefaszination, indem er uns beharrlich daran erinnert, dass tot nun einmal tot ist. Und genau das bringt uns interessanterweise wieder zur ursprünglichen Frage und sogar zu den Vampiren zurück:

Warum üben Zombies eine so faszinierende Wirkung auf uns aus? Vielleicht, weil nichts so furchteinflößend ist wie die Begegnung mit dem Tod, in welcher Form auch immer.

Hier sind sie also: Die neuen Toten.

Christopher GoldenBradford, Massachusetts18. Mai 2009

LAZARUS

V O N J O H N C O N N O L L Y

I.

Er erwacht in der Dunkelheit, von Binden zusammengeschnürt. Er liegt auf steinigem Boden und die Luft, die er atmet, stinkt widerlich und regt sich nicht. Er meint sich daran zu erinnern, eine Stimme gehört zu haben, die seinen Namen rief, doch diese Stimme ruft ihn nicht mehr. Er versucht aufzustehen, doch die Binden um seinen Körper lassen keine Bewegung zu. Er hat kein Gefühl in den Beinen, kann nichts sehen und versucht durch den Stoff auf seinem Gesicht zu atmen. Panik steigt in ihm auf.

Insekten umschwirren ihn. Irgendetwas regt sich am ganzen Körper, so als ob sich kleine Dinge in sein Fleisch bohren, Schmerzen empfindet er jedoch nicht. Gase und Flüssigkeiten haben seinen Körper aufgetrieben, ihm die Körpersäfte aus den Zellen in den Bauchraum gepresst.

Ein Geräusch ist zu hören, Stein auf Stein. Licht fällt ein, und als es durch den Stoff dringt, muss er die Augen schließen. Plötzlich spürt er die Berührung von Händen, und ihm wird aufgeholfen. Finger entfernen sanft die Umhüllungen. Er spürt Tränen auf seinen Wangen, doch sie stammen nicht von ihm. Seine Schwestern küssen ihn und nennen seinen Namen.

„Lazarus! Lazarus!“

Ja, das ist sein Name.

Nein, das ist nicht sein Name.

Einst war er es, doch Lazarus ist nicht mehr oder sollte nicht mehr sein. Und dennoch ist er da.

Ein Mann steht vor ihm. Er trägt einen Bart, und sein Gewand ist vom Staub einer langen Reise bedeckt. Lazarus erkennt ihn, den von seinen Schwestern Geliebten, von ihm selbst Geliebten, doch er ist nicht in der Lage, seinen Namen auszusprechen. Seine Stimmbänder sind in der Grabstätte verkümmert.

Die Grabstätte. Er starrt zu Boden, als man ihm die letzten Binden abnimmt und seinen nackten Körper mit einem Tuch verhüllt. Er blickt zurück auf den Stein, der vom Eingang der Höhle weggerollt worden ist.

Siechtum. Er war krank gewesen. Seine Schwestern tupften ihm die Stirn ab und die Ärzte schüttelten den Kopf. Nach einiger Zeit hielten sie ihn für tot, also wickelten sie ihn behutsam in Stoffstreifen und legten ihn in die Höhle. Ja, man hatte einen Fehler begangen, aber er wurde wiedergutgemacht.

Doch das ist eine Lüge. Er weiß es, noch bevor der Gedanke Gestalt annimmt. Etwas Schreckliches ist geschehen. Im Namen der Barmherzigkeit und der Liebe wurde ein schwerer Fehler begangen. Der Mann, den er wiedererkannt hat, der so sehr geliebte, berührt ihn und ruft sanft seinen Namen. Lazarus’ Lippen bewegen sich, doch kein Laut ist zu hören.

Was hast du getan?, versucht er zu sagen. Was hast du mir entrissen?

II.

Im Haus seiner Schwestern sitzt Lazarus am Fenster, vor sich eine Schale mit Obst, das er nicht angerührt hat. Er verspürt keinen Appetit, schmeckt ohnehin keine der Speisen, die ihm in den Tagen nach seiner Rückkehr angeboten wurden. Man hat ihm die Maden aus dem Fleisch entfernt, und seine Wunden schließen sich zusehends. Das Gehen bereitet ihm noch immer Mühe, selbst mit Hilfe von Stöcken, doch wohin sollte er auch gehen? Diese Welt hält nichts Schönes mehr für ihn bereit, nicht, nachdem er soeben vom Tode erweckt wurde.

Lazarus kann sich nicht mehr erinnern, was geschehen ist, nachdem er die Augen zum letzten Mal geschlossen hatte. Er weiß nur, dass er sich nicht mehr entsinnen kann und dass da etwas sehr Wichtiges, Schönes, Schreckliches war. Es scheint, als hätte sich ein Raum voller Erinnerungen vor ihm verschlossen und als wäre das, was er einst wusste, nun unerreichbar. Vielleicht aber ist alles auch nur eine Illusion, gerade so, als ob ein Schleier die Welt verhüllte … Folge der vier Tage auf dem Steinsockel, denn nun sind seine einstmals blauen Augen grau und leicht milchig.

Seine Schwester Martha kommt und trägt die Schale fort. Sie streicht ihm das Haar aus der Stirn, doch sie küsst ihn nicht mehr. Sein Atem riecht faulig. Zwar kann er den Zerfall in seinem Mund nicht schmecken, aber an ihrem Gesichtsausdruck ablesen. Martha schenkt ihm ein Lächeln, und er versucht es zu erwidern.

Draußen vor dem Fenster haben sich Frauen und Kinder versammelt, um den Mann zu sehen, der einst tot war, es nun jedoch nicht mehr ist. Sie sind verwundert und neugierig und …

Ja, verängstigt. Sie haben Angst vor ihm.

Er tritt vom Fenster zurück und wankt zum Bett.

III.

Lazarus kann nicht mehr schlafen. Er fürchtet die Dunkelheit. Wenn er die Augen schließt, riecht er die Luft aus der Grabhöhle und spürt die eng um Brust, Mund und Nase gewickelten Binden, die ihm das Atmen nahezu unmöglich machen.

Lazarus kennt keine Müdigkeit mehr. Keinen Hunger, keinen Durst. Weder Freude noch Trauer, noch Wut oder Zorn. Da ist nur noch diese Lethargie, diese unendliche Leere und das Verlangen nach Schlaf, ohne dass er ihn wirklich braucht.

Nein, nicht Schlaf … Vergessen. Vergessen und das, was danach kommt.

IV.

In der dritten Nacht hört er Schritte im Haus. Eine Tür öffnet sich, und eine Frau erscheint. Es ist Rachel, seine Verlobte. Sie war in Jerusalem, als er erwachte, und jetzt ist sie hier. Sie fährt ihm mit den Händen über die Stirn, die Nase, die Lippen. Rachel liegt neben ihm und sagt leise seinen Namen; darauf bedacht, seine Schwestern nicht zu wecken. Sie küsst ihn und weicht vor seinem Geschmack zurück. Dennoch wandern ihre Finger weiter nach unten, über seine Brust, seinen Bauch, bis sie ihn schließlich findet, streichelt, liebkost und die Verwirrung und Enttäuschung in ihrem Gesicht immer größer wird.

Nach einer Weile geht sie und kehrt nicht mehr zurück.

V.

Die Priester bestellen Lazarus zu sich. Er wird vor ihr Konzil geführt und muss vor dem Podium des Hohepriesters Kajaphas Aufstellung nehmen. Lazarus hat seine Stimme wiedergefunden, doch sie ist noch sehr kümmerlich, so als wäre seine Kehle von Sand und Schmutz überzogen.

„Was ist dir von der Grabstätte in Erinnerung geblieben?“, fragen sie ihn, und er antwortet: „Nichts außer Schmutz und Dunkelheit.“

„In den vier Tagen, als du tot dalagst, was hast du da gesehen?“

Er antwortet: „Ich kann mich nicht erinnern.“

Enttäuschtes Murmeln ist zu hören, Misstrauen schwingt darin mit. Sie denken, dass er lügt. Stimmen erheben sich, und Fragen prasseln wie abgestorbene Blätter auf ihn herab. Sie sind die Priester, und sie haben all das zu wissen, was er weiß.

Nur Kajaphas schweigt. Er mustert den vor ihm stehenden jungen Mann, bemerkt die Verfärbung seiner Haut, die immer noch sichtbaren Zeichen der Fäulnis. Mit einer Geste seiner Hand entlässt Kajaphas die anderen, sodass nur noch er und Lazarus zurückbleiben. Kajaphas schenkt Wein ein, aber Lazarus rührt seinen Becher nicht an.

„Erzähle es mir“, sagt Kajaphas. „Jetzt, da die anderen gegangen sind, erzähle mir, was du gesehen hast. Hast du das Antlitz Gottes erblickt? Gibt es ihn? Sage es mir!“

Doch Lazarus kann ihm nichts bieten, und Kajaphas wendet ihm schließlich den Rücken zu und befiehlt ihm, zu seinen Schwestern zurückzukehren.

Für Lazarus ist es nicht das erste Mal, dass man ihm derartige Fragen stellt. Auch seine Schwestern haben herauszufinden versucht, was jenseits des Grabes liegt. Doch zur Antwort konnte er lediglich den Kopf schütteln und ihnen sagen, was er auch den Priestern erzählt hatte:

Nichts. Da ist nichts, oder nichts, woran ich mich erinnern kann.

Doch niemand glaubt ihm. Niemand will ihm glauben.

VI.

Noch einmal beruft Kajaphas das Konzil ein, doch ohne Lazarus.

„Gibt es keine Spur von dem, der ihn ins Leben zurückgerufen hat?“, will er wissen, und die Pharisäer antworten, dass sich der Nazarener verborgen hält.

Kajaphas ist verärgert. Mit jedem Tag, der vergeht, wächst der Groll, den er Lazarus gegenüber empfindet. Die Menschen sind unglücklich. Sie haben gehört, dass Lazarus sich nicht daran erinnert, was er nach seinem Tod erlebt hat, und man munkelt bereits, dass es gar nichts zu erinnern gibt und die Priester sie vielleicht belogen haben.

Kajaphas lässt nicht zu, dass seine Macht infrage gestellt wird. Er befiehlt die Steinigung dreier Männer, die dabei belauscht wurden, wie sie ebensolche Gedanken über Lazarus äußerten. Dies wird eine Warnung für die anderen sein.

VII.

Gedankenverloren, auf der Suche nach verschütteten Erinnerungen, verbrennt Lazarus sich die Hand an einem heißen Stein, als er Wasser für ein Bad erhitzt. Er bemerkt es erst, als bei dem Versuch, die Hand fortzuziehen, ein Hautfetzen an einem der Steine haften bleibt. Er empfindet keinen Schmerz. Lazarus würde sich darüber wundern, hätte er nicht längst aufgehört, sich über irgendetwas zu wundern. Die Welt hat ihm nichts Interessantes mehr zu bieten. Er kann weder schmecken noch riechen. Er schläft nicht und erlebt jeden Tag wie einen Wachtraum. Er starrt auf die blutende Wunde, untersucht sie mit den Fingern. Zunächst geht er sehr vorsichtig zu Werke, doch dann zieht er schließlich an seinem Fleisch und reißt es ab, bis die Knochen bloßliegen, voller Verzweiflung, endlich wieder etwas zu spüren … irgendetwas.

VIII.

Eine Frau bittet Lazarus, Kontakt zu ihrem vor zwei Jahren im Schlaf verstorbenen Sohn aufzunehmen. Sie hatten sich heftig gestritten, bevor er zu Bett gegangen war. Ein Mann bittet ihn, seiner verstorbenen Frau auszurichten, es täte ihm leid, sie betrogen zu haben. Der Bruder eines auf See verschollenen Mannes bittet Lazarus herauszufinden, wo der Bruder sein Gold vergraben hat.

Lazarus kann ihnen nicht helfen.

Immer wieder muss er sich den Fragen der Leute stellen, die etwas über das Jenseits erfahren wollen. Er hat keine Antworten und sieht in ihren Augen die Enttäuschung und dass sie glauben, er würde sie anlügen.

IX.

Kajaphas ist beunruhigt. Er sitzt in der Dunkelheit des Tempels und betet um Beistand, doch er erhält keinen Rat.

Im Falle des Lazarus und des Nazareners gibt es so viele Möglichkeiten, die ihm in den Sinn kommen.

i. Der Nazarener ist, wie manche munkeln, der Sohn Gottes. Kajaphas kann den Nazarener nicht ausstehen, liebt jedoch Gott. Demnach – sollte der Nazarener wahrhaftig der Sohn Gottes sein – müsste Kajaphas auch ihn lieben. Vielleicht ist der Umstand, dass Kajaphas den Nazarener nicht liebt, ein Hinweis darauf, dass der Nazarener doch nicht der Sohn Gottes ist, denn wenn er es wäre, würde Kajaphas ihn ebenso lieben wie Gott. Kajaphas befindet, dass diese Schlussfolgerung stichhaltig ist.

ii. Wenn der Nazarener nicht der Sohn Gottes ist, hat er nicht die Macht, Tote zum Leben zu erwecken.

iii. Wenn der Nazarener nicht die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken, was ist dann mit Lazarus? Die einzige Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, ist die, dass Lazarus gar nicht tot war, als man ihn ins Grab legte, er jetzt jedoch ganz gewiss tot wäre, hätte man ihn dort gelassen. Also sollte Lazarus besser tot sein. Dass er dies nicht akzeptieren will, ist wider die Natur und somit Gotteslästerung.

Kajaphas bemerkt, dass er nicht mehr so beunruhigt ist, und geht zu Bett.

X.

Rachel wird von ihren Verpflichtungen gegenüber Lazarus entbunden und heiratet einen anderen. Lazarus beobachtet von einem Olivenhain aus, wie die Braut und der Bräutigam auf dem Hochzeitsfest eintreffen. Er sieht Rachel und erinnert sich an die Nacht, in der sie zu ihm kam. Lazarus versucht herauszufinden, wie er sich hierbei fühlen sollte, und täuscht Neid, Gram, Wollust und einen schmerzlichen Verlust vor. Einzig die Vögel und die Insekten beobachten ihn dabei. Nach einer Weile setzt er sich in den Staub und stützt den Kopf auf die Hände.

Langsam beginnt er sich zu wiegen.

XI.

Der Nazarener erlebt eine triumphale Heimkehr nach Bethanien. Die Menschen hoffen, dass er ihnen Antworten gibt, dass er ihnen sagen wird, wie er das Wunder bei Lazarus vollbracht hat, und dass er jetzt bereit ist, dasselbe für andere zu tun, denn seit er das letzte Mal hier war, hat es weitere Todesfälle gegeben. Für wen hält er sich, zu entscheiden, ob die Trauer von Martha und Maria größer ist als die anderer? Eine Frau, deren Kind gestorben ist, trägt den Säugling in ihren Armen, den kleinen Körper in ein weißes, von Blut, Tränen und Schmutz beflecktes Tuch gewickelt. Sie hält den Leichnam hoch und fleht den Nazarener an, ihr das Kind wiederzugeben, doch es sind zu viele, die nach seiner Hilfe rufen, und so verliert sich ihre Stimme in dem allgemeinen Durcheinander. Sie wendet sich ab und trifft die Vorbereitungen für das Begräbnis ihres Säuglings.

Der Nazarener geht zum Haus von Martha und Maria und isst mit ihnen zu Abend. Maria salbt seine Füße und trocknet sie mit ihrem Haar, während Lazarus zuschaut, ohne ein Wort zu sagen. Bevor der Nazarener das Haus wieder verlässt, bittet Lazarus ihn um ein kurzes Gespräch.

„Warum hast du mich zurückgeholt?“, fragt er ihn.

„Weil du von deinen Schwestern geliebt wurdest und von mir.“

„Ich möchte nicht hier sein“, fährt Lazarus fort, doch die Menschen haben sich vor der Tür versammelt, und der Nazarener wird von seinen Jüngern fortgezogen. Sie befürchten, es könnten sich Feinde in der Menge befinden.

Lazarus steht wieder allein da mit der Frage, was schlimmer ist: ein Gott, den es nicht kümmert, ob er Seine Schöpfung versteht, oder ein Gott, der annimmt, dass Er es tut.

XII.

Lazarus steht an einem Fenster und lauscht den Geräuschen, die Rachel und ihr Ehemann machen, während sie sich lieben. Ein Hund beschnuppert ihn, leckt ihm über die verletzte Hand und knabbert an seinem zerfetzten Fleisch. Lazarus schaut ihm mit leerem Blick zu.

Schließlich blickt er hinauf in den dunklen Nachthimmel. Er stellt sich vor, dass eine Tür darin ist und hinter dieser Tür befindet sich all das, was er verloren hat, all das, was er hinter sich gelassen hat. Diese Welt ist eine unvollkommene Nachbildung all dessen, was einmal war, und dessen, was sein müsste.

Er kehrt nach Hause zurück. Seine Schwestern sprechen nicht mehr mit ihm. Stattdessen starren sie ihn aus kalten Augen an. Sie wollten ihren Bruder zurückhaben, doch all das, was sie an ihm so sehr liebten, ist in der Grabhöhle gestorben. Sie wollten Wein, doch alles was sie bekamen, war ein leeres Gefäß.

XIII.

Die Priester holen ihn noch einmal ab im Schutz der Dunkelheit. Dabei verursachen sie einigen Lärm. Sie sind so laut, dass sie seiner Meinung nach die Toten erwecken würden, wäre der betreffende Tote nicht schon längst erweckt worden. Seine Schwestern kommen nicht, um nach dem Rechten zu schauen. Dieses Mal führt man ihn nicht vor das Konzil, sondern in die Wüste, mit auf den Rücken gefesselten Händen und mit einem in den Mund gestopften Lumpen. Schließlich gelangen sie zu der Grabhöhle, in die man Lazarus einst gelegt hatte. Die Priester tragen ihn hinein und legen ihn auf den Leichensockel. Man entfernt den Lumpen aus seinem Mund, und er sieht, wie Kajaphas zu ihm tritt.

„Erzähle es mir“, sagt der Hohepriester leise. „Erzähle es mir, und alles wird gut werden.“

Doch Lazarus spricht kein Wort. Kajaphas weicht enttäuscht zurück.

„Er ist ein verabscheuungswürdiges Wesen“, verkündet er nun den Umstehenden, „ein untotes Etwas. Er gehört nicht zu uns.“

Sie umwickeln ihn erneut mit Stoffstreifen, bis nur noch das Gesicht unbedeckt ist. Ein Priester tritt vor. Er hält einen grauen Stein in Händen. Diesen hebt er über den Kopf.

Lazarus schließt die Augen, als der Stein herabsaust.

Und Lazarus erinnert sich.

MAISIE

VON DAVID LISS

Es gab nicht einen einzigen Augenblick, in dem ich ein gutes Gefühl dabei hatte, Maisie in der Wohnung untergebracht zu haben. Von Anfang war es ein schlechter Handel gewesen, aber gute Geschäfte gab es nicht, und dieses war das beste von allen schlechten. Ich konnte sie nicht einfach frei herumlaufen lassen, wo ich doch wusste, was sie wusste, und allen erzählte, was sie machte. Wahrscheinlich wäre alles in Ordnung gewesen, hätte ich es dabei belassen, doch das war mir nicht sicher genug. Immerhin bestand die Möglichkeit, dass sich eben doch nicht alles wieder einrenkte, all das, was an mir nagte, was mich nicht schlafen und hochschrecken ließ, sobald das Telefon läutete. Ich hatte eine Frau, die ich liebte, und ein Kind war unterwegs. Ich hatte ein Leben, und das wollte ich behalten. Keiner kann einfach so weiterleben, ein normales Leben führen, während er ängstlich darauf wartet, dass etwas geschieht. Daher tat ich das Einzige, was ich tun konnte, das Einzige, was mir einfiel. Es war die richtige Entscheidung, aber irgendwie verlief alles ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte.

Es hätte funktionieren müssen. Nach allem, was ich über Reanimierte wusste, hätte es klappen müssen. Nahezu mein ganzes Leben lang hatte ich mit ihnen zu tun gehabt. Meine Eltern besaßen zwar kaum das Geld, um die Rechnungen für das Auto zu bezahlen, doch als General Reanimates die erste Generation von Reanimierten auf den Markt brachte, konnten sie gar nicht schnell genug ein Exemplar ergattern. Die Kinder von heute haben nicht die geringste Vorstellung davon, wie die ersten Modelle aussahen … voller Maden und zappelig, mit diesen grässlichen Uniformen, die wie ein sonderbarer grüner Smoking aussahen. Ich war damals erst fünf, und der Reanimierte jagte mir jedes Mal einen Schauder über den Rücken, wenn er nachts in mein Zimmer kam, um nach dem Rechten zu sehen, oder auf mich aufpasste, wenn meine Eltern ausgegangen waren. Ich sehe noch genau vor mir, wie er auf mich zugeschlurft kam, mit meinem Abendessen in den zittrigen Händen. Eine Phobie wie andere Leute hatte ich nicht. Ich konnte sie nur nicht leiden. Tote sollten tot bleiben. Das ist eines der unumstößlichen Dinge, heute mehr denn je.

Daher hasste ich es, die Wohnung aufzusuchen, in der ich mein totes Mädchen untergebracht hatte. Obendrein konnte ich mir das kaum leisten und musste es vor meiner Frau verheimlichen, die sich für unser Haushaltsgeld zuständig fühlte. Lieber wäre ich woandershin gegangen … zum Zahnarzt, zum TÜV, zum Finanzamt oder zu einer Prostatauntersuchung. Aber ich war nun einmal hier. Ich öffnete die Eingangstür und trat ein, wobei mir der widerliche, chemische Geruch entgegenschlug, den Reanimierte verströmen. Sogleich überfiel mich das Gefühl, nicht hier sein zu dürfen. Obwohl mein Name unter dem Mietvertrag stand, kam ich mir wie ein Einbrecher vor.

Es handelte sich um ein heruntergekommenes Apartment, das in einer der übelsten, heruntergekommensten Gegenden unserer Stadt lag – billig, aber trotz allem nicht allzu gefährlich. Eine Zweizimmerwohnung … mehr Platz, als Maisie benötigte, ging man einmal davon aus, dass sie eigentlich gar keinen Platz brauchte. So glaubte man zumindest, aber ich musste mich immer wieder wundern. Manchmal, wenn ich nach ihr sah, waren die Stühle um den billigen Küchentisch verrückt worden. Ich schob die Stühle stets unter den Tisch, doch nun waren sie merkwürdig schief herausgezogen worden oder standen sogar mitten im Raum – wie um zu demonstrieren, dass sie bewegt wurden. Vermutlich war es nicht schlimm, dass sie sich setzte oder Gegenstände umstellte, wenn es das war, was sie gern tun wollte, aber eigentlich sollte sie es gar nicht erst wollen. Und genau das beunruhigte mich.

Als ich an jenem Tag hereinkam, stand sie genau da, wo ich sie zuletzt hingestellt hatte, mit dem Rücken zur hinteren Wand des Wohnzimmers und dem Gesicht zur Tür, sodass das Licht durch die geschlossenen Vorhänge auf sie fiel. Ich beobachtete, wie die Staubteilchen um ihre durch die Maske erkennbaren Augen tanzten … weit geöffnet, starr, wie die einer Puppe.

Maisie war eine Reanimierte vom Schwarzmarkt, doch sie trug die grünweiße Uniform einer Lizenzstelle von General Reanimates und natürlich eine dazu passende grünweiße Maske, womit sie in meinen Augen wie einer dieser Wrestler aussah, die den mexikanischen Freistil betreiben. Sehr viele Leute, sogar solche, die gerne Reanimierte um sich hatten, fanden die Maske etwas befremdlich, doch sie mussten zugeben, dass es so am besten war. Niemand möchte in einem Hotel absteigen und dann feststellen, dass der wiederbelebte Page ein Verwandter ist. Niemand möchte auf eine Cocktailparty gehen und seiner toten Gattin begegnen, die ein Tablett mit Shrimpspastete auf Ciabatta reicht.

Ich hasste die Uniform … aalglatt und schmutzabweisend, aus irgendeinem weichen Kunststoff. Sie war ihr zu groß und hing wie ein Sack an ihrem Körper herunter, sodass kaum zu erkennen war, ob es sich bei Maisie um ein weibliches oder ein männliches Modell handelte. Ich hasste die Vollmaske, nahm sie ihr jedoch nicht ab, für den Fall, dass es mal brannte, der Hausverwalter einen Handwerker wegen einer Reparatur vorbeischickte oder eingebrochen werden sollte. Ich wollte vermeiden, dass irgendjemand etwas vom Besitz meiner illegalen Reanimierten erfuhr. Derartige Schwierigkeiten konnte ich nicht gebrauchen.

Ich schloss die Tür hinter mir. „Hallo, Maisie. Du kannst die Maske abnehmen, wenn du möchtest.“

Sie rührte sich nicht, blieb regungslos wie eine Schaufensterpuppe.

„Maisie, bitte nimm die Maske ab.“

Sie langte mit der linken Hand nach oben und nahm die Maske ab, hielt sie jedoch weiterhin fest. Ich hatte ihr nicht befohlen, sie irgendwo abzulegen, und mit ihrem toten Gehirn wäre es ihr nie in den Sinn gekommen, sie loszulassen. Ich betrachtete das unter der Maske hervorkommende Gesicht. Es hing blass und aufgedunsen am Schädel und war merkwürdigerweise noch immer hübsch. Sie hatte langes, lockig herabfallendes, rotblondes Haar und hellblaue Augen, die einst ganz sicher sehr attraktiv gewesen waren und jetzt im Untode teilnahmslos und trübe wirkten.

Etwa einmal die Woche besuchte ich Maisie. Natürlich hätte ich das nicht gemusst. Ich hätte sie monatelang allein lassen können, doch wusste ich, dass es Reanimierten guttat, bewegt zu werden … damit sie nicht verklebten. Abgesehen davon wollte ich mich vergewissern, dass sie nichts anstellte. Bei Reanimierten ging man nicht davon aus, dass sie diese Veranlagung in sich trugen, doch wäre Maisie nicht Maisie gewesen, hätte sie sich nicht so benommen, wie sie sich benahm, wäre sie nicht in dieser Wohnung gelandet, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen.

„Wie ist es dir ergangen, Maisie?“

Selbstverständlich bekam ich keine Antwort. Das, was von ihrem Gehirn noch da war, besaß nicht die Fähigkeit, eine solch abstrakte Frage zu verarbeiten. Das jedenfalls hatte Ryan gesagt, und der musste ja wissen, wovon er sprach.

„Maisie, hol mir ein Bier aus dem Kühlschrank!“

Natürlich hätte ich mir das Bier selbst holen können, aber ich musste sie dazu veranlassen, sich zu bewegen. Den Kühlschrank musste ich namentlich erwähnen, andernfalls hätte sie mir ein warmes Bier aus der Speisekammer geholt oder am Ende gar den Medizinschrank durchsucht.

Maisie setzte sich in Richtung Küche in Bewegung. Ich folgte ihr, jedoch nur um etwas zu tun zu haben. Mir war stets langweilig und unbehaglich zumute, wenn ich mich in der Wohnung aufhielt. Mich beschlich ein merkwürdiges Gefühl, als würde ich vor einem unsichtbaren Publikum auftreten, als wäre ich ein Erwachsener, der heimlich versuchte, die Magie eines Kinderspielzeugs wieder zum Leben zu erwecken. Nichts von alledem, was ich zu ihr sagte oder mit ihr machte, fühlte sich wie selbstverständlich an. Verdammt noch mal, ich hätte mit einem Hund reden können und dabei weniger das Gefühl gehabt, Selbstgespräche zu führen. Aus diesem Grund blieb ich nie lange. Ich trank jedes Mal ein Bier, ließ sie irgendetwas putzen und verschwand wieder.

Ich dachte gerade, wie gerne ich gehen würde, wie gerne ich wieder bei meiner Frau wäre, als ich in die Küche kam und die frisch geschnittenen Blumen auf dem Küchentisch entdeckte. Es war eine bunte Mischung billiger, eingefärbter Margeriten. Sie waren offensichtlich ganz frisch. Man hatte sie nachlässig arrangiert, und um die Vase herum bemerkte ich einige Wasserflecken. Nun kam der entscheidende Punkt: Ich hatte die Blumen nicht dahin gestellt.

Nur ich hatte einen Schlüssel zu der Wohnung – und der Verwalter des Gebäudes und der Hausmeister. Keiner der beiden hatte in meiner Wohnung zu tun gehabt. Hätten sie etwas Wichtiges erledigen müssen, hätten sie mich vorher angerufen. (Sie hatten meine Handynummer, weil ich unter allen Umständen verhindern wollte, dass meine Frau etwas von dieser Wohnung erfuhr, und erst recht von einer Wohnung, in der ich eine illegale Reanimierte untergebracht hatte.) Selbst wenn sie mich nicht angerufen hätten, wäre es weder dem Verwalter noch dem Hausmeister je eingefallen, einen Strauß Blumen auf dem Küchentisch zu hinterlassen.

Maisie schloss gerade den Kühlschrank und reichte mir das Bier. Sie hatte die Flasche nicht geöffnet, weil ich sie nicht darum gebeten hatte. So funktionierten sie nun mal. Sie machten nichts anderes als das, wozu sie aufgefordert wurden. Woher also kamen diese Blumen?

Ich machte die Flasche auf und sah Maisie an, die sich nicht rührte, da sie keinen weiteren Befehl erhalten hatte. „Maisie, woher kommen diese Blumen?“

Sie starrte mich an. Für eine Reanimierte war dies eine schwere Frage, was mir klar wurde, noch ehe ich sie ganz ausgesprochen hatte. Zu abstrakt. Ich versuchte es noch einmal.

„Maisie, hast du die Blumen dort hingestellt?“

Diese Frage war mit einem Ja oder Nein zu beantworten, und sie hätte durchaus eine Antwort geben können, doch sie schwieg.

„Maisie, beantworte die Frage. Hast du diese Blumen da hingestellt?“

Immer noch Schweigen. Düsteres, bedrohliches, ungerührtes Schweigen. Als hätte ich einem ausgestopften Tier eine Antwort abverlangt. Nein. Unsere genetische, animistische Triebkraft ließ es noch irgendwie logisch erscheinen, mit einem ausgestopften Tier zu sprechen. Doch jetzt schien ich eine Antwort von einer Schüssel Reis zu verlangen.

Ich nahm einen ordentlichen Schluck Bier und seufzte. Das war ernst, mehr als ernst. Es bedeutete nicht nur, dass meine Reanimierte, die eigentlich keine Wünsche zu empfinden hatte, sich Blumen wünschte. Es bedeutete auch, dass sie, wie auch immer, die Wohnung verlassen, einen Laden aufgesucht und Geld ausgegeben hatte – Geld, das sie wie auch immer verdient oder wem auch immer gestohlen hatte. War es ihr etwa gelungen, dieses Geld aus der Pine Box mitzubringen? Die Flut von Problemen, die Maisie mit sich brachte, wurde zusehends größer, und ich musste Bescheid wissen. Ich musste es einfach wissen.

„Maisie“, sagte ich. „Geh ins Schlafzimmer, zieh deine Kleidung aus und leg dich mit dem Rücken aufs Bett.“

Als Erstes möchte ich klarstellen, dass ich nicht pervers bin. Ich habe keinerlei Verlangen nach Sex mit einer Reanimierten. Müsste ich mich zwischen dem Sex mit einer Reanimierten und Sex mit einer echten Frau entscheiden, würde ich immer die echte Frau wählen. Verflucht, müsste ich zwischen dem Sex mit einer Reanimierten und gar keinem Sex wählen, würde ich ganz auf Sex verzichten, zumindest für eine Weile. Bei SM, Gummifetisch oder was auch immer ist es schwer, Begeisterung vorzutäuschen, wenn man nicht von Natur aus darauf steht. Wenn man einer wahnsinnig heißen Frau begegnet und sie sagt: „Klar, lass uns Sex haben, aber nur, wenn ich dich fesseln und dir Nadeln in den Schwanz stecken darf“, würde man wahrscheinlich – und wenn es einem noch so leidtäte – das Ganze auf ein anderes Mal verschieben. Es sei denn, man mag solche Spielchen. Viele Jungs stehen auf Sex mit Reanimierten. Sie ziehen sie echten Frauen vor. Es macht sie an. Mich nicht.

Trotzdem sollte ich darauf hinweisen, dass es in vielerlei Hinsicht wie beim Sex mit jedem anderen ist. Es gibt einige Besonderheiten, aber es fehlen auch einige Dinge, die den Sex mit einer lebenden Frau so schön machen … das einzigartige Gefühl zum Beispiel, mit einer Person zu schlafen, von der man weiß, dass sie lebt. Objektiv betrachtet ist es also ein Kompromiss. An jenem Tag sah ich es objektiv. Ich wollte keinen Sex mit ihr, sondern mit meiner Frau und mit niemand anderem. Ich hatte gerne Sex mit meiner Frau. Keine Frage … Sah ich irgendwo eine attraktive Frau, drehte ich mich nach ihr um, aber mehr auch nicht. Es hatte einige Partys und Geschäftsreisen gegeben, auf denen sich mir Gelegenheiten geboten hatten, doch habe ich sie nie genutzt. Ich war in Tori verliebt. Ich war glücklich und konnte weder Verwicklungen oder Probleme noch Schuldgefühle oder Lügen gebrauchen.

Wenn man wie die meisten Leute ist, weiß man wahrscheinlich nicht besonders viel über Reanimierte. Ryan behauptet immer, so fahre man auch besser. Je weniger man darüber nachdenken müsse, was sie eigentlich sind, umso leichter falle es, sie zu ignorieren und die Annehmlichkeiten zu genießen. Ryan sagt, dass man beispielsweise in der Regel nicht viel über ihre Geschichte weiß, weil es nichts bringen würde, diese zu kennen. Man weiß vermutlich auch nicht viel über ihr Wesen, aber da sieht das Ganze völlig anders aus. Das nämlich bringt etwas. Worauf ich hinauswill, ist, dass Reanimierte klarer denken können, wenn man ihre Gefühle verstärkt. Man kann diese Klarheit entweder durch Schmerz oder durch Sex hervorrufen – zumindest bei den weiblichen Reanimierten. Mir wurde gesagt, dass die männlichen nicht sextauglich sind, es sei denn, ihr Penis wird künstlich aufgepumpt. Es gibt Gerüchte über männliche wiederbelebte Sexsklaven mit operativ dauerhaft erigiertem Penis, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt.

Beim Sex sind Reanimierte gänzlich andere Wesen. Das ist mit der Hauptgrund, warum Typen, die darauf stehen, mit ihnen zu schlafen, zum Orgasmus kommen. Wahrscheinlich auch, weil es willige und unterwürfige Sexsklaven sind, deren Bedürfnisse und Vorlieben man mühelos unbeachtet lassen kann. Andere wiederum finden es erregend, dass sie tot sind. Doch für die meisten echten Liebhaber besteht der Hauptgrund in der Sexgier der Reanimierten. Sie beginnen wieder zu fühlen, sich an sich selbst zu erinnern und – nun, ich drücke mich nur ungern so derb aus, aber so ist es nun einmal – sie ficken gierig und hart, worauf einige Jungs einfach stehen. Ich jedoch nicht. Bei mir hinterließ es ein Gefühl der Unreinheit, als hätte ich es mit etwas Schäbigem, Verwesendem zu tun. Selbst jetzt denke ich nur ungern allzu genau darüber nach, und je weniger Einzelheiten ich erzähle, desto besser.

Zum Erwachsensein gehört jedoch auch, dass man Dinge tut, die man nicht tun möchte. Also hatte ich Sex mit Maisie. Als ich in sie hineinglitt, war es, als würde ein Schalter in ihrer Seele umgelegt. Schlagartig war sie etwas anderes, etwas kraftvoll Bebendes … etwas, das sich nicht lebendig, sondern vielmehr hochaktiv anfühlte, wie ein sich zusammenbrauender elektrischer Sturm. Genau so hatte sie sich benommen, als ich in der Pine Box Sex mit ihr hatte. Sie keuchte, stöhnte und murmelte etwas. Sie warf mir ihr Becken mit schockierender und abstoßender Vehemenz entgegen. Ich wollte nicht länger als unbedingt notwendig bleiben, und so wartete ich, bis sie richtig erregt war, und fragte dann: „Maisie, hast du diese Blumen geholt?“

„Verpiss dich, du Arschloch.“

Zu sagen, sie hätte mich überrascht, ist wohl stark untertrieben. Verblüfft und verschreckt sprang ich von ihr, und – drücken wir es mal so aus – mir war nicht mehr danach weiterzumachen. Sie hingegen sank wie eine Marionette, deren Fäden man durchtrennt hatte, zurück aufs Bett. Und genau in dieser Position verfiel sie in ihren normalen, wie betäubten, leblosen Zustand zurück – regungslos, nackt, kaum angeschwollen und ohne, wie ich, schwer zu atmen, was Reanimierte ohnehin nicht taten. Sie starrte ins Leere, wobei sie höchstwahrscheinlich nichts dachte.

Ich begann, meine Sachen zusammenzusuchen. „Maisie, zieh dich an“, forderte ich sie auf, „und setz dich an den Küchentisch.“

Prompt folgte sie meiner Aufforderung.

Ich bin ein netter Kerl, mag Kinder und Tiere. Brutale Filme mag ich nicht besonders, weshalb das, was nun folgte, kein Vergnügen für mich war. Es war etwas, das mir überhaupt nicht lag, jedoch etwas, das ich tun musste. Ich überlegte hin und her, betrachtete es von allen Seiten und suchte nach einer anderen Lösung, doch es gab keine.

Als Maisie sich hingesetzt hatte, sagte ich zu ihr, sie solle den rechten Arm auf den Tisch legen, und zwar auf das dicke Badetuch. Dann ließ ich sie den Ärmel ihrer Uniform hochkrempeln. Als ihr aufgedunsener, blasser Unterarm unbedeckt war, packte ich sie mit der einen Hand am Handgelenk und rammte ihr mit der anderen ein scharfes Küchenmesser in den Arm, direkt unterhalb des Ellbogens.

Noch nie habe ich auf einen lebendigen Menschen eingestochen, doch ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich anders anfühlt. Ihr Fleisch bot nahezu keinen Widerstand, als würde man in nassen Teig stechen. Ich spürte, wie das Messer auf den Knochen traf, aber es glitt immer weiter und ganz durch ihn hindurch, bis ich schließlich fühlte, wie die Klinge das Handtuch erreichte.

Ryan sagt, dass Schmerz genauso gut funktioniere wie Sex, aber Sex, so aufwühlend er auch ist, berührt mich nicht so sehr wie Folter. Das sollte jeder bedenken, der mich jetzt möglicherweise für einen schlechten Menschen hält. Ich griff nur dann auf dieses Mittel zurück, wenn mir keine andere Wahl blieb.

Maisie schrie nicht. Sie sprang weder auf, noch zog sie den Arm zurück oder wehrte sich in irgendeiner Form. Stattdessen sah sie mich an und wimmerte: „Du verdammter Scheißkerl.“

„Maisie, hast du diese Blumen hierhin gestellt? Woher hast du sie? Wie hast du sie bezahlt?“

Ihre Augen waren jetzt weit geöffnet und feucht, beinahe klar, fast wie bei einer lebenden Frau. Ihre Lider bebten, als würde sie blinzeln. Ihr Mund war leicht geöffnet, und die sonst so grauen Lippen bekamen ein wenig Farbe.

„Leck mich doch am Arsch, Walter“, antwortete sie in einem nüchternen Tonfall.

Ich drehte das Messer in der Wunde hin und her und spürte, wie es an ihrem Fleisch riss und zerrte. „Maisie, wie hast du das geschafft? Wie hast du die Blumen geholt?“

Sie stieß einen Schrei aus und biss die Zähne in einem breiten Lächeln zusammen. „Je öfter du mich fickst, je mehr du mich quälst, desto besser kann ich denken, und alles, woran ich denke, ist, dass ich dir gebe, was du verdienst. Und ich vergesse auch nicht wieder alles. Von Mal zu Mal werde ich etwas stärker.“

Ich riss das Messer aus ihrem Arm.

Acht Monate vorher war ich ein ganz anderer Mensch gewesen: ein Mann, der sich nie im Leben hätte vorstellen können, dass er schon bald seine illegale Reanimierte kurz nach dem Liebesspiel foltern würde. Doch manchmal spielt einem das Leben übel mit. So viel steht fest.

Es lief ganz gut und wurde immer besser. Ich war mit einer Frau verheiratet, die so wundervoll, klug und kreativ war, dass ich mir nie hätte vorstellen können, sie würde mich auch nur eines zweiten Blickes würdigen. Ich schwöre, dass ich mich in dem Moment in Tori verliebte, als ich ihr zum ersten Mal auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes begegnete, und ich konnte nie ganz begreifen, warum sie ausgerechnet mich wollte.

Tori war Cellistin im örtlichen Symphonieorchester. Wie cool ist das denn? Sie war vielleicht nicht die beste Musikerin der Welt, doch das war mir egal. Ich wollte nicht, dass sie ständig unterwegs war, Auszeichnungen erhielt, wohin sie auch ging, und von Männern angehimmelt wurde, die viel reicher und intelligenter waren und besser aussahen als ich. Sie hatte schon längst aufgehört, von einer Karriere als Cellistin zu träumen, und war jetzt glücklich über den Umstand, von etwas leben zu können, das sie gerne tat. Schließlich wurde Tori schwanger. Wir hatten es erst vor Kurzem bemerkt, und es war noch zu früh, um es jemandem zu erzählen. Wir waren aufgeregt, und ich war auch einigermaßen besorgt. Ich glaube, die meisten Männer machen sich bei ihrem ersten Kind mehr Sorgen, als sie zugeben, doch ich dachte auch, es würde ein Abenteuer werden. Ein Abenteuer, auf das ich mich gemeinsam mit Tori einlassen würde, und schon aus diesem Grunde war es für mich etwas Tolles.

Die Arbeit war eine andere Sache. Sie war zwar ganz in Ordnung, aber auch nichts Besonderes. Ich war Kundenbetreuer bei einer ziemlich großen Werbeagentur, die ausschließlich mit ortsansässigen Firmen zu tun hatte. Mein Job war in keiner Weise kreativ oder eine Herausforderung und die Bezahlung nicht mehr als passabel. Die meiste Zeit über versuchte ich, Neukunden zu gewinnen und für Zufriedenheit bei den bereits vorhandenen zu sorgen. Es war eine Schinderei, die Leute davon zu überzeugen, Geld für eine beschissene Radiowerbung auszugeben, die sie wahrscheinlich gar nicht brauchten. Die meisten meiner Kollegen waren in Ordnung und das Arbeitsklima recht angenehm. Mein Chef war ein Arschloch, wenn meine Zahlen zurückgingen, mischte sich jedoch nicht ein, wenn ich mein Soll erreichte. Glücklicherweise gelang mir das meistens. Mein Verdienst reichte aus, um unsere Rechnungen zu bezahlen, sodass wir kreditwürdig waren und folglich weit über unsere Verhältnisse lebten … wie jeder andere auch. Wir hatten ein Haus gekauft, das wir uns kaum leisten konnten, und besaßen zwei Geländewagen, die zusammen so viel kosteten wie das halbe Haus. Unsere Kreditkartenrechnungen beglichen wir üblicherweise monatlich, und falls wir dies einmal nicht schafften, holten wir es gerade noch rechtzeitig nach.

Ein Samstagabend veränderte alles. Es war ’ne verdammt blöde Sache, die jedem passieren kann. Joe, einer meiner Arbeitskollegen, gab eine Junggesellenparty. Er gehörte zu der Sorte Jungs, die ich nicht ausstehen konnte, nämlich zu denen, die man „Lackaffen“ nannte und die nur für Football lebten und dreckige Witze erzählten. Ich glaube, dass er mich eigentlich gar nicht bei seiner Party hatte dabeihaben wollen, doch irgendwie ergab es sich, dass er mich einlud und ich schließlich hinging. Ehrlich gesagt lag mir nicht viel daran, ein paar Scheine hinzublättern, damit er sich besaufen konnte, doch es wäre schlecht fürs Arbeitsklima gewesen, Nein zu sagen.

Das Ganze begann in einer Bar und führte unweigerlich weiter in einen Stripclub. Wir absolvierten das volle Programm vom obligatorischen Lapdance über das Stopfen von Geldscheinen in G-Strings bis hin zum Saufen zu vieler und zu teurer Drinks. Es war ganz nett, aber etwas, auf das ich eigentlich gut und gern hätte verzichten können. Mit Joe und seinen blöden Freunden in einem Striplokal herumzuhängen oder den Abend mit Tori vor dem Fernseher zu verbringen … ohne zu zögern hätte ich den Abend zu Hause gewählt.

Ryan war einer der Jungs. Ich war ihm nie zuvor begegnet und kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn gerne wiedersehen würde. Er war groß, trug seine blonden Haare etwas zu lang – wohl um salopp zu wirken – und hatte die Figur eines Kerls, der zu viel Zeit im Fitnesscenter verbrachte. Er war mit Joe zusammen aufgewachsen, und beide waren sie ziemlich besoffen. Ryan war derjenige, der den Vorschlag machte, in die Pine Box zu gehen. Er würde einen Ort kennen, der echt krank sei. Wir würden nicht glauben, wie krank er sei, und wir müssten uns unbedingt selbst ein Bild davon machen.

Wir waren auf einer Junggesellenparty, also waren wir nach anderthalb Stunden – mit Titten vor den Augen – betrunken, müde und verwirrt. Man könnte auch sagen, wir waren alle nicht mehr bei klarem Verstand, und niemand hatte mehr die Willenskraft, Ryan zu widersprechen. Wir taumelten betrunken ins Auto und folgten Ryan zu seinem etwa fünf (erstaunlich bullenfreie) Kilometer weit entfernten kranken Ort.

Es gab keinerlei Hinweise auf die Pine Box, die angezeigt hätten, dass hier irgendetwas war, geschweige denn ein Club. Das Gebäude sah aus wie ein Lagerhaus. Wir stellten unser Auto auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums auf der anderen Straßenseite ab – Ryan sagte, das müssten wir – und gingen hinüber zu dem unbeleuchteten Gebäude. Ryan klopfte an die Tür, und als man uns öffnete, sprach er leise mit dem Türsteher. Einige Sekunden später waren wir drin.

Wir hatten keine Ahnung, auf was wir uns da eingelassen hatten, und hätten wir es vorher gewusst, wäre höchstwahrscheinlich keiner von uns mitgegangen. Doch nun hatte uns die Abenteuerlust gepackt, und so betraten wir das Lagerhaus, das man behelfsmäßig zu einem Club umgebaut hatte. Rote Lampen blitzten auf, elektronische Musik hämmerte auf uns ein, und es roch nach Bier in Plastikbechern. Mehrere Tische standen um drei schäbige, schlampig zusammengenagelte Podeste herum, auf denen Stripperinnen tanzten. Wiederbelebte Stripperinnen.

„He, Alter, vergiss es!“, lallte Joe laut, aber doch auch amüsiert. „Das ist doch total krank.“ Noch während er herumnölte, bahnte er sich schon seinen Weg durch die Menge. Hätte ein anderer gesagt, er wollte da nicht rein, wären wir wohl alle auf der Stelle wieder gegangen. Doch Joe war drin und wir folglich auch. Er fand einen großen Tisch. Nachdem wir Platz genommen hatten, riefen wir nach der Bedienung. Man konnte sehen, dass es ihm gefiel … die hämmernde Musik, die Lichter, der Geruch des Biers, das auf dem Betonfußboden verschüttet worden war.

Die Kellnerin war, wie ich nach einigen Sekunden feststellte, eine Reanimierte. Sie war nicht so hübsch wie die Stripperinnen und trug ein knappes Cocktail-Kleid, jedoch keine Maske. Irgendwie war mir nicht aufgefallen, dass die Stripperinnen gar keine Masken aufgesetzt hatten … wohl weil sie nichts anhatten. Doch diese Kellnerin mit ihren spröden blonden Haaren und dem unverhüllten toten, aufgedunsenen Gesicht wirkte auf mich unbeschreiblich grotesk. Sie war wohl noch nicht sehr alt gewesen, als sie starb, aber ganz schön fett. Nun bewegte sie sich mit langsamen, schwerfälligen Schritten, wie eine Mumie aus einem alten Horrorfilm. Ohne jeden Eifer nahm sie unsere Bestellungen entgegen und brachte uns kurz darauf unsere Drinks.

Die Musik war zwar laut, doch nicht so laut, dass man sich nicht hätte unterhalten können, und ich hatte das Gefühl, dass das auch wichtig war. Die Leute kamen hierher, um zu gucken, aber auch, um Kontakt aufzunehmen. Es waren Reanimierten-Fetischisten. Vor dieser Nacht hatte ich nicht gewusst, dass es sie gab, doch als Ryan uns von seinen Freunden, seinen Internetgroups und den anderen Szenetreffs in der Stadt erzählte, wurde ich auf diese Subkultur aufmerksam. Da gab es tatsächlich Menschen, die nur auf Reanimierte standen! Kann man sich das vorstellen?

Joe mit seinem Suffkopf schien sich zu amüsieren, doch Ryan fühlte sich wie im siebten Himmel. Er ging auf die Bühne, um den Stripperinnen Geld zuzustecken, und erwarb einen ungelenken, ruckeligen Lapdance einer Reanimierten. Genüsslich drückte er sein Gesicht zwischen die wiederbelebten, hin und her schwabbelnden Reanimierten-Titten.

Für mich war er das größte Arschloch, das ich je kennengelernt hatte, und ich dachte, wie grässlich die Pine Box doch war. Es war mir zuwider, die bleichen, aufgedunsenen, merkwürdig gummiartigen Körper zu betrachten. Selbst diejenigen, die zum Zeitpunkt ihres Todes hübsch oder gar schön gewesen waren, sahen jetzt grotesk aus, und viele wiesen noch die Narben der Verletzungen auf, an denen sie gestorben waren. Eine Reanimierte schien lediglich aus Rissen und Schnitten zu bestehen. Eine andere, die zu Lebzeiten vielleicht einmal die Schönste von allen gewesen war, hatte fürchterliche rote, kreuzförmige Male an den Handgelenken. Es war abartig, respektlos und unrecht, etwas, wofür mir die Worte fehlten. Ich hatte tote Dinge noch nie leiden können, und mir war vollkommen klar, dass wir Reanimierte nur deshalb duldeten, weil sie hinter Masken und Uniformen verborgen wurden, sodass wir vergessen konnten, was sie in Wirklichkeit waren.

Ryan bemerkte meine Stimmung und versuchte, mich in Fahrt zu bringen. Er wollte mir einen Lapdance spendieren, doch ich war ein Spielverderber. Ich hatte keinen Spaß und wollte auch nicht so tun, als ob.

Vor mich hin starrend versuchte ich, nicht zu den Tänzerinnen hinüberzusehen, doch hin und wieder wagte ich einen kurzen Blick, um mir zu bestätigen, dass es wirklich so schlimm war, wie ich dachte. Und das war es. Doch dann bemerkte ich aus den Augenwinkeln, dass eine der Tänzerinnen plötzlich verharrte, was zu einiger Aufregung führte. Sie stand mit schlaff herabhängenden Armen und krummem Rücken am Rande der Bühne und starrte ins Publikum. Starrte, wie ich feststellte, in meine Richtung. Zumindest dachte ich, sie blicke zu mir herüber. Ihre linke Hand war merkwürdig verdreht, und ich brauchte ein paar Sekunden, um zu erkennen, dass sie ihre langen Fingernägel in die weiche Haut ihres Handtellers bohrte. Wässrig dunkles Reanimiertenblut tropfte auf die Bühne. Eine Handvoll Männer in Jeans und T-Shirt kam herbei und erteilte ihr wild gestikulierend und lautstark einige Befehle, doch sie rührte sich nicht und wandte ihren Blick aus toten, trüben Augen nicht von mir.

Nun erkannte ich die Reanimierte. Ich erkannte sie, wusste, wer sie war oder wer sie gewesen war. Es war Maisie Harper. Ich hatte das Gefühl, ein Abgrund würde sich auftun, in den ich hineinstürzte … Ein Sturz ins Verderben … Ich erkannte dieses Gesicht, und was noch viel schrecklicher war, sie erkannte auch mich. Maisie hatte ihr Geheimnis mit in den Tod genommen, doch dann war sie aus dem Grab gestiegen und hatte es mitgebracht. Sie starrte mich an, und unsere Blicke verschmolzen miteinander. Ich konnte nicht wegsehen. Plötzlich öffnete sie den Mund und sprach ein einziges Wort. Sogar aus der Entfernung konnte ich an ihren Lippen ablesen, was sie sagte: „Du.“ Das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich in Schwierigkeiten war und dass die Dinge nie wieder so sein würden, wie sie einmal gewesen waren.

Ich saß in der Küche des Apartments und starrte auf das unheimliche schwarze Blut, das nicht gerann und auf dem Handtuch trocknete. Ein paar Tropfen waren auf meine Hose gespritzt. Nachdem ich Maisie den Stich versetzt und sie mir offen getrotzt hatte, hatte ich ihren Arm verbunden und ihr mitgeteilt, dass ich fertig mit ihr sei. Sie hatte sich wieder ins Wohnzimmer gestellt, auf den Platz, wo sie sich am wohlsten fühlte. Ryan sagte, dass sie nicht viele Informationen verarbeiten könnten. Ihre Hirnaktivität sei sehr gering und ihre Reaktionsspanne äußerst begrenzt. Das sagte Ryan, doch allmählich kam mir der Verdacht, dass er vielleicht nicht wusste, wovon zum Teufel er überhaupt sprach.

So gut ich konnte machte ich sauber und ging dann nach Hause. Es war Samstagnachmittag, und Tori war mit einer Freundin unterwegs gewesen, um Babysachen zu kaufen, wobei sie wieder einmal mehr ausgegeben hatte, als wir uns leisten konnten. Vorher hätte mich das vielleicht aufgeregt, doch jetzt hatte ich völlig andere Dinge im Kopf. Tori war schon lange zu Hause, als ich zurückkam, und wollte wissen, wo ich gewesen war. Sie stand da und sah trotz ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft noch immer sehr schlank aus, wie ein Zahnstocher, der eine Weintraube verschluckt hatte. Sie fragte mich, was ich gemacht habe und warum überall Blut auf meiner Jeans sei. Ich fühlte mich so unbehaglich, dass ich sie nicht einmal anlügen konnte. Das ärgerte mich, und ich hasste es, böse auf sie zu sein, aber ich war frustriert. Vielleicht hätte ich sagen sollen, sie könne mich mal. Ich bin kein geduldiger Mensch, so viel steht fest. Es gab einen heftigen Wortwechsel und einige Tränen. Tori warf mir vor, unsensibel zu sein, und ich entgegnete, dass sie wegen der Schwangerschaft und der Hormone nicht mehr rational denken könne. In aller Regel reagieren schwangere Frauen nicht besonders gut auf so etwas.

Da wir für gewöhnlich nicht auf diese Weise miteinander umgehen, war sie verwirrt und sauer auf mich.

Am Sonntag, dem Tag darauf, war es nicht besser, und der Montag im Büro war eine Katastrophe. Ich hatte nicht gut geschlafen, und als ein Kunde wegen einer Reklamation vorbeischaute, war ich nicht so verständnisvoll und aufmerksam, wie es in unserer hart umkämpften Branche geboten ist. Es kam zu einem Gespräch mit meinem Chef, der sich wie ein Riesenarschloch aufführte, auch wenn ich zugeben muss, dass er in diesem Fall wahrscheinlich recht hatte. Alles um mich herum brach allmählich auseinander, und ich musste versuchen, das zu verhindern.

Die Pine Box besaß eine passwortgeschützte Website. Man erhielt das Passwort für die Site beim Club und das Passwort für den Club auf der Site. Die Passwörter wurden etwa alle zwei Wochen geändert. Ein cleveres System, um einerseits den Kreis der Eingeweihten klein zu halten und andererseits dafür zu sorgen, dass die Stammkunden immer wiederkamen.

Ich wurde Stammkunde und kam immer wieder, denn ich musste herausfinden, woran Maisie sich erinnern konnte.

Beinahe jedes Mal, wenn ich in den Club ging, traf ich auf Ryan. Es war nicht so, dass wir Freunde oder Ähnliches waren, denn ich konnte ihn nicht ausstehen und hielt ihn für ein Arschloch, aber das musste er ja nicht unbedingt erfahren. In Wahrheit brauchte ich ihn oder so jemanden wie ihn, um mir den Weg durch diese abartige Welt zu zeigen. Wenn ich dafür nicht mehr tun musste, als ihm ein paar Drinks zu spendieren und so zu tun, als würde ich über seine Witze lachen, war ich bereit, dafür auch etwas einzustecken.

Er stand auf Reanimierte. Das war zwar ziemlich offensichtlich, aber er stand nicht nur in etwas unheimlicher sexueller Hinsicht auf sie. Es war das ganze Paket, und er fuhr in der gleichen Weise darauf ab wie einige Leute auf Hitler oder den Amerikanischen Bürgerkrieg. Er liebte genau jene Informationsquellen, mit denen die meisten Leute nichts zu tun haben wollten, und las die einschlägigen Bücher, Blogs und wissenschaftlichen Artikel. Er mochte Fakten, Daten, Statistiken und verborgene Historien.

Für gewöhnlich saßen wir an der Bar mit halbnackten toten Frauen, die um uns herumtanzten, und Ryan redete unaufhörlich über die Geschichte der Reanimation. Einiges davon war mir schon bekannt, von anderem wiederum hatte ich noch nie zuvor gehört.

„Bist du schon so alt, dass du dich noch daran erinnern kannst, wie es gelang, von Seelen, die den Körper verlassen, die ersten Aufnahmen zu machen?“, wollte er wissen. „Du bist wohl etwas jünger als ich. Ich war sechs. Es war unglaublich.“

Ich war zu jung, um mich daran zu erinnern, doch wir hatten alle die Bilder und einige Dokumentarfilme im Spätprogramm gesehen. Die ersten Aufnahmen waren einem Absolventen des MIT gelungen, der seinen sterbenden Großvater mit einer im Krankenzimmer aufgestellten Spezialkamera filmte. Als die Bilder zum ersten Mal veröffentlicht wurden, glaubte jeder an einen makabren Scherz, doch dann stellte man fest, dass sich der Vorgang beliebig wiederholen ließ. Plötzlich wussten die Leute, dass die Seele tatsächlich existierte und den Körper beim Eintritt des Todes verlässt. Unsere Ansichten änderten sich … über den Tod, das Leben nach dem Tod, Leichen, alles, was damit zu tun hatte. In gewisser Weise veränderte sich die Natur der Menschheit. Wir definierten uns über unsere Sterblichkeit, doch wenn diese Sterblichkeit ernsthaft infrage gestellt wurde, konnte niemand mehr wissen, was wir wirklich waren.

„Trotzdem war es der größte Scheiß“, sagte Ryan. „Keiner wusste, wohin die Seele ging, oder? Vielleicht steigt sie ja hoch in die Wolken und verschwindet oder verwandelt sich in Regen oder was auch immer. Kann sein, dass jeder in ewiges Leiden hinüberwechselt, das noch schrecklicher ist als alles, was wir uns vorstellen können. Man kann es nicht wissen, aber all diese Arschlöcher hatten die Vorstellung, ihnen seien die Engel, Harfen und himmlischen Chöre sicher, und damit stand die Tür für all das hier offen. Seelenfotografie gab es ab 1973, und schon 1975 erschien die erste Generation von Reanimierten auf dem Markt.“

„Das hat mich schon immer gewundert“, sagte ich. „Sie haben nur zwei Jahre gebraucht, um herauszufinden, wie man aus Toten Reanimierte macht.“

„Das liegt daran, dass sie es bereits wussten. Willst du wissen, was sie dir in der Sonntagsschule vorenthalten haben? Die Technik wurde eigentlich schon während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis entwickelt. Sie planten eine gewaltige Offensive, bei der sie die Alliierten mit einer Armee von Toten überwältigen wollten, doch zum Glück war der Krieg zu Ende, bevor sie die Chance dazu hatten. Die Amerikaner kannten dieses Geheimnis seit Jahren, doch sie wussten auch, dass sie niemals etwas damit würden anfangen können, ja, dass die Öffentlichkeit regelrecht ausrasten würde. Doch als die Seelenfotografie aufkam, hatten sie einen kleinen Hoffnungsschimmer. Verdammt, hast du eine Ahnung, wie viel Geld die Regierung mit der Lizenzierung des Verfahrens gemacht hat? Und dann sind da ja auch noch die ganzen Vorschriften, verstehst du?“

„Die Vorschriften“, wiederholte ich. „Wie hieß das Gesetz noch? Das Alabama-Abkommen oder so ähnlich …“

„Die Atlanta-Convention … Sie wurde bei einer großen Zusammenkunft von Industrie und Regierung geschaffen, um die grundlegenden Bestimmungen festzulegen. Wenn man einen Reanimierten bei einem der Großen Drei kauft, wird man ausdrücklich davor gewarnt, die Maske abzunehmen, denn das würde den Konservierungsprozess stören. Ich denke, dass sich so ziemlich jeder daran hält. Niemand möchte, dass ihm sein Reanimierter auseinanderfällt. Außerdem findet alle drei Monate eine Inspektion statt. Versäumst du eine, erlischt die Lizenz deines Reanimierten, und die Bullen können ihn beschlagnahmen.“

Ryan interessierte sich auch dafür, woher die Reanimierten kamen. „Wie viel, denkst du, zahlen sie dir? Na? Sieben- oder achttausend, wenn du unterschreibst, aber nicht besonders viele Leute in diesem Land sind bereit, ihren Körper in die ewige Sklaverei zu verkaufen. Also kommen die meisten Reanimierten aus Afrika oder Asien. Meiner Meinung nach war das einer der Gründe für die Masken und Uniformen. Ich glaube, einer Menge weißer Amerikaner wäre es unangenehm, einem schwarzen Reanimierten ins Gesicht schauen zu müssen. Wäre wohl zu zombieartig.“

„Wo kommen diese hier denn her?“, fragte ich. Die meisten Stripperinnen des Clubs waren Weiße.

Ryan zuckte die Schultern. „Einige stammen aus Osteuropa, obwohl die schwer zu bekommen sind, weil man solche braucht, die Englisch sprechen konnten, als sie noch lebten. Und trotzdem … Kannst du dir vorstellen, wie viele arme Schweine in Lettland versuchen, Englisch zu lernen, nur damit sie ihren Körper verkaufen können? Die Amerikaner dagegen sind Drogenabhängige, Kranke, die bald sterben werden und noch etwas für ihre Familie tun wollen. Viele von ihnen verkaufen ihren Körper auf dem Schwarzmarkt. Das bringt zwar weniger ein, ist dafür jedoch steuerfrei. Manch heißer Feger wird schwanger und kann sich keine Abtreibung leisten? Dann verpfändet sie vielleicht ihren Körper in der Hoffnung, ihn eines Tages zurückzukaufen. Das ist ja das Verlockende, verstehst du. Man kann ihn jederzeit zurückkaufen. Was meinst du wohl, wie viele Reanimierte man damit ködert, dass sie ihren Körper ja wieder auslösen können, bevor sie sterben? Sogar die Schwarzhändler lassen dich in dem Glauben, denn sie wissen, dass die Leute sich einreden, sie würden es schon irgendwie schaffen, ihren Körper rechtzeitig zurückzukaufen. Jedoch gelingt das kaum jemandem.“

Ich fragte mich, ob genau das bei Maisie Harper geschehen war … Irgendein Problem, über das sie nicht mit ihren Eltern hatte sprechen können. Also hatte sie ihren Körper verpfändet in der vermeintlichen Gewissheit, ja noch genügend Zeit zu haben, um ihn zurückzukaufen.