Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: MEDIA Net-Edition

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

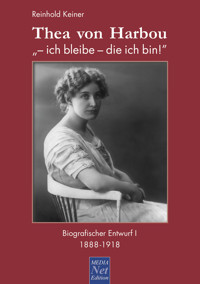

Das Buch beinhaltet zum ersten Mal einen ausführlichen biografischen Entwurf über die ersten 30 Lebensjahre der Schriftstellerin, Theater-Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Thea von Harbou. Aufgezeigt wird ihr Lebensweg von Tauperlitz bei Hof über 'Vogelgesang' bei Pirna nach Niederlößnitz bei Dresden, wo sie das dortige Luisenstift besucht! Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf ihrer ersten beruflichen 'Karriere' als Theater-Schauspielerin in Düsseldorf ab 1906 bei Louise Dumont, in Weimar, am Hoftheater, ab 1908, in Chemnitz und Aachen an den dortigen Stadttheatern von 1911 bis 1914. Die Jahre 1915 bis 1918 lebt sie in Nürnberg, wo ihr erster Mann Rudolf Klein-Rogge als Schauspieler und 'Spielleiter' engagiert ist. Im Blick des Buches ist auch stets die heute fast vergessene Schriftstellerin, ist ihr Wandel von der Autorin des renommierten Stuttgarter "Cotta"-Verlags hin zur Unterhaltungsschriftstellerin des populären Berliner "Ullstein"-Verlags. Die von der 'Mission des Deutschtums' so überzeugte Autorin wird nach ihrem Umzug in die Reichshauptstadt Berlin 1918 die einflussreichste Frau im deutschen Film werden bis in die 1950er-Jahre, der erfolgreichste weibliche Drehbuchautor bis heute. Sie hat nicht nur die deutsche Filmgeschichte über fast vier Jahrzehnte wesentlich mitbestimmt, ihre Exposés, Treatments und vor allen Dingen ihre 'kurbelfertigen' Drehbücher haben maßgeblich neben den Inhalten auch die Form der nach ihren Manuskripten inszenierten Filme mitbestimmt. 'Verstehen' kann man Thea von Harbou und die von ihr geschriebenen Filme – darunter 'Film-Klassiker' wie DIE NIBELUNGEN, METROPOLIS und M-MÖRDER UNTER UNS – nur, wenn man ihren Lebensweg bis 1918 kennt! Im Anhang des Buches findet sich eine Übersicht über ihre Theaterrollen in Düsseldorf, Weimar, Chemnitz und Aachen. Aufgeführt werden auch Gastrollen, die sie u.a. in Wiesbaden, Kassel, Zwickau und Leipzig gespielt hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 249

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MEDIA Net-Edition

Reinhold Keiner

Thea von Harbou

„– ich bleibe – die ich bin!”

Biografischer Entwurf I: 1888-1918

Besuchen Sie uns im Internet:

www.medianet-edition.de

Herausgeber/Autor:

Dr. Reinhold Keiner

Tiessenstraße 3

D-34134 Kassel

E-Mail: [email protected]

© MEDIA Net-Edition 2024

www.medianet-edition.de

www.facebook.com/medianet.edition

E-Mail: [email protected]

℗ MEDIA Net-Kassel

1. Auflage 2024

Cover-Gestaltung: Rainer Röder, Kassel

Satz/Gestaltung Buchblock: Rainer Röder, Kassel

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Übersetzung in andere Sprachen oder der Wiedergabe behalten sich Herausgeber und Autor vor. Ohne schriftliche Genehmigung ist es nicht erlaubt, das Buch oder Teile daraus zu vervielfältigen oder unter Verwendung mechanischer oder elektronischer Systeme zu speichern, systematisch auszuwerten oder zu verbreiten.

ISBN: 978-3-939988-36-6

Krauses Haar, krauser Sinn!

Wer huscht so heimlich durch die Räume?

Wer spioniert auch alles aus?

Wer klettert nur auf alle Bäume,

Stellt auf den Kopf das ganze Haus?

Die wilde Hummel ist’s, die kleine,

der trotzdem doch so gut ich bin!

Von Uebermut beseelt alleine,

Mit krausem Haar und krausem Sinn.

Durch alle Ritzen muss sie spähen,

Ein Schnippchen schlägt sie jedem wohl.

Sie fragt nie, wie das weitergehen

Und wie das einmal enden soll.

Grad’ darum muss man sie so lieben. –

Die Jahre flogen schnell dahin: Sie ist das wilde Kind geblieben

Mit krausem Haar und krausem Sinn.

Die holde Knospe ward zur Blüte.

Zur Jungfrau wuchs das Kind heran,

Die stets vor ernstem Eifer glühte

Für ihre neue Lebensbahn.

Man hat erwachsen sie erkläret, –

Noch unterm Myrthenkranze grün

Hat sich doch stets als treu bewähret

Das krause Haar, der krause Sinn!

Thea von Harbou

Inhalt

Ein Kessel Buntes und der Geist des Llano Estacado Einleitung von Guido Altendorf

„Mit krausem Haar und krausem Sinn.” Biografischer Entwurf über die Lebensjahre 1888-1918 der Autorin, Theater-Schauspielerin und Regisseurin Thea von Harbou Reinhold Keiner

„Die wilde Hummel ist’s, die kleine …”

„Eins und dreimal acht: Drei Kaiser an der Macht”

Adel verpflichtet

„Mama bleibt immer schön!”

Fichtenwälder, grüne Wiesen und kleine Dörfer

Das Paradies einer Kindheit

„Denn mit sich allein zu sein, ist oft das gefährlichste Abenteuer.”

Ein ‚wilder Vogel’ in der Schule

„Dem Genius nach, der uns den Weg gewiesen, …”

Aufbruch

Neue Kontakte, Freundschaften und die Familie

Wenig Sonne und viel Schatten

Zwischen Hoffen und Bangen

Am Hoftheater in Weimar

Im ‚Sächsischen Manchester’

„Dem deutschen Volke zu eigen”

‚Auszeit’ von der Familie

Thea Gabriele Klein

In der ‚Kinobörse’

Zurück in Franken

Bücher mit der ‚Eule’

Das Leben der Boheme

Zu neuen Ufern

Bildteil

ANHANG

Verzeichnis der Theaterrollen und Auftritte (1906-1914)

1906: Schauspielhaus Düsseldorf

1907-1912: Gast-Auftritte

1908-1911: Großherzogliches Hoftheater Weimar

1911-1913: Vereinigte Stadttheater Chemnitz

1913-1914: Stadttheater Aachen

Bibliografischer Teil

Korrespondenzen

Literaturverzeichnis

Über Thea von Harbou – in Büchern und ausgewählten Werken zur Filmgeschichte

Über Thea von Harbou – in Buchbeiträgen und Aufsätzen

Thea von Harbou als Figur in ‚Faction’-Romanen und Graphic Novels

Allgemeine Literatur und Aufsätze

Filme

Hörfunk

Abbildungsnachweis

Dank

Editorische Notiz

Orthografische und grammatikalische Mängel sowie alte Schreibweisen in wörtlich zitierten Textpassagen wurden beibehalten.

Ein Kessel Buntes und der Geist des Llano EstacadoEinleitung von Guido Altendorf

„Und jetzt, dachte er, während er auf dem Deckstuhl lag und grauen Rauch in den Himmel blies und das Meer ihn wiegte, war Thea von Harbou bei den Nazis und Lang, längst geschieden von ihr, war auf dem Weg nach Amerika.”

Peng! Ein Nebensatz in Daniel Kehlmanns Roman „Lichtspiel” (2023) und der Ruf der Thea von Harbou ist ein weiteres Mal ruiniert. Ohne Not, ohne Belang für den Fortgang der Story, ohne Erklärung und Datierung wird das Märchen vom getrennten Ehepaar mit den unüberbrückbaren weltanschaulichen Ansichten fortgeschrieben. Ganz einfach, weil es so gut passt, weil es so schön einfach ist, weil die Schubladen bei allen Halbinformierten so wunderbar weit offen stehen. Und dabei ist die Faktenlage nicht dünn. Dokumente in Archiven geben detaillierte Auskunft, Zeitzeugen erinnerten sich an die Harbou in den braunen Jahren, davor und danach. Alles wäre nachzulesen, aber es erleichtert immer noch, auf ein paar Prominente mit dem Finger zu zeigen, weil es alle anderen Mitläufer, Angepassten und namenlosen Täter so wunderbar entlastet.

National gesinnt, rassistisch und kriegstrunken: Die Vorlagen für diese Reputation hat die Harbou selbst geliefert, in ihren Romanen und Schriften (z. B. „Die deutsche Frau im Weltkrieg”, 1916, „Adrian Drost und sein Land”, 1918). Wilhelm II. nennt sie „eine Prophetin” nach der Lektüre ihrer Novellensammlung „Der Krieg und die Frauen” (1914). Thea von Harbou ist erst 25 Jahre alt. Das huldvolle Kompliment des Kaisers wirkt. Vielleicht für den Rest ihres Lebens?

„Ich trage ein Kleid, auf dem die Embleme all unserer verlorenen Provinzen gestickt sind”, teilt Thea von Harbou 1953 Lotte Eisner auf eine Interviewanfrage hin mit. (Reinhold Keiner, „Thea von Harbou. Die Frau, die METROPOLIS schrieb”) Curt Riess schreibt 1956 über sie: „Aber wenn es zur Politik kommt, dann sieht es in ihrem Kopf gar wirr aus. Von Politik hat sie die Vorstellungen des kleinen Moritz” (Curt Riess, „Das gab’s nur einmal”) – und macht es damit eigentlich nur noch schlimmer. Ein Miteinander der Geschlechter kommentiert sie, 1928 nach sich und ihrem Schaffen befragt: „Ich halte jede Äußerung von mir über mich für groben Unfug. (…) Ich bin die Frau von Fritz Lang – mehr brauche ich Ihnen hoffentlich nicht zu sagen.” („Filmkünstler. Wir über uns selbst”).

Sie macht es einem nicht leicht, diese Thea von Harbou! Waren solche Aussagen Trotz, Wut oder Bekenntnis? Darüber geben Archive keine Auskunft.

Zeitgenössische und heutige Bewertungen verhöhnen ihren Stil, nennen ihn zudem gefährlich. Es ist einfach, sich der Einschätzung des Kritikerpapstes Rudolf Arnheim anzuschließen: „Mittler zwischen Hirn und Händen muß das Herz sein! (…) von Nationalökonomie ist dabei wenig die Rede. Aber es ist ja eine alte Sache, daß sich das Herz im Film sehr vorteilhaft ausnimmt, (…) weil das Adjektivum ‚herzig’ davon abgeleitet werden kann und weil die Sonne darin scheint. Eine Originalschriftstellerin hat etwas vom König Midas: was sie auch anfaßt wird goldig; und kommt sie einmal an einen ernsthaften Stoff, so treibt sie mit Entsetzen Kitsch.” (Rudolf Arnheim, Metropolis, zitiert in: „Kritiken und Aufsätze zum Film”) Oder etwas differenzierter bei Theodor Heuss: „… die kleingeistige Atmosphäre unseres Zeitalters, die das Banale heroisiert, das Heroische ins Mystische stilisiert und das Mystische zur Tragödie erklärt.” (Theodor Heuss, Metropolis, zitiert in: Thomas Elsässer, „Metropolis”) Fritz Lang wird seine Ex-Frau später in Schutz nehmen, maßregelt Journalisten, sogar Lotte Eisner, wenn sie sich an Stil und der Gesinnung der Harbou abarbeiten wollen.

Wie sähe die deutsche Filmgeschichte ohne die Harbou aus? Sie schreibt u. a. für Fritz Lang, Joe May, Friedrich Wilhelm Murnau, Arthur von Gerlach, Ewald André Dupont, Carl Theodor Dreyer, Carl Froelich, Gerhard Lamprecht, aber auch für Veit Harlan, Gustav Ucicky, Wolfgang Liebeneiner, Hans Steinhoff, Josef von Baky, Erich Engel, Herbert Selpin. Sie bedient mühelos verschiedene Genres: Märchen und Legende, Science Fiction, Thriller, Komödie, Melodram, Biopic und Varietéfilm.

Die Filme sind nie formelhaft, sondern immer dem Genre entsprechend makellos gebaut, mitunter ihrer Zeit weit voraus, vor allem die Thriller „Dr. Mabuse der Spieler” (1922), „Spione” (1928) und „Ich war Jack Mortimer” (1935). Sie nutzen in Konstrukt und Szenenaufbau den „Suspense”, lange bevor in Deutschland überhaupt jemand etwas mit dem Begriff anfangen kann. Sie mag das Banale heroisieren, wie es Theodor Heuss anmerkt, aber genau das sichert den Filmen das Interesse des Publikums. Es findet sich in ihnen wieder, mit all den kleinen und elementaren Erlebnissen, seiner Bildung, seinem persönlichen Anteil am Zeitgeschehen.

Das ist stets genreübergreifend: Krieg, Hunger und Not sind Thema in den „Nibelungen” wie auch im nationalen Erbauungsfilm „Annelie” (1941). Inflation, der Mord an Walther Rathenau, die Olympiade finden kaum kaschiert oder direkt Eingang in erfundene Geschichten („Dr. Mabuse der Spieler (1922), „Spione” (1928), „Der Läufer von Marathon” (1932)) und rufen das Wissen der Zuschauer darüber ab. Religiöse Topoi und Märchenmotive durchziehen eine Vielzahl ihrer Filme: das Gleichnis vom verlorenen Sohn – „Metropolis” (1927), der Tod und das Mädchen – „Der müde Tod” (1921), die Schöne und das Biest – „Elisabeth und der Narr” (1934) und so weiter. Das sind bekannte Konstruktionen. Auch wenn die entsprechenden Verweise nicht sofort erkannt werden, sind sie in der deutschen Seele tief eingebrannt.

Die Harbou ist eins mit ihrem Publikum, nur dass sie die Dinge etwas besser sortieren, kreativ ausgestalten und pfiffig nutzen kann – zur Erbauung, Bestätigung, Aufklärung, Bewusstmachung, Seligsprechung und Absolution, aber nie zur Belehrung. Sie serviert einen Kessel Buntes, in dem für jeden etwas Bekanntes, Vertrautes schwimmt, wie auch ihre eigenen privaten und beruflichen Erfahrungen, ihre Bildung und die Kunst der Routine. Man kann Thea von Harbou aus heutiger Sicht mit Fug und Recht eine postmoderne Drehbuchautorin nennen und dabei praktizierte sie zu einer Zeit, als es Drehbuch-Regeln noch gar nicht gab, von Postmoderne ganz zu schweigen.

Das effiziente Erzählen über allbekannte Stereotype ist bei ihr ein sorgfältig ausgearbeitetes Gangliensystem von Figuren und Situationen, die die Hirne der Zuschauenden aktivieren und fordern. Das ist nicht öde, klischiert oder eine Häufung von Plagiaten, sondern immer spannend, weil man das Geschehen im Geiste miterzählt, ergänzt, verwirft oder sich damit identifiziert.

Unzählige ihrer Drehbücher sind Adaptionen fremder Romane und Theaterstücke. Von den 1920ern bis in die 1950er Jahre ist sie Spezialistin für die kinogerechte Einrichtung solcher Werke. Und hierbei ist Thea von Harbou eine effiziente Arbeiterin. Sie strafft und entschlackt die Vorlagen in Hinblick auf einen 90-Minuten-Film, filtert aus weitschweifigen Romanen kausal gebaute, übersichtliche, nach dramatischen Prinzipien gebaute Szenarien. Bühnenwerke werden für das neue Medium „gelüftet”, das nach raschem Tempo und kurzweiligen Schauplatzwechseln verlangt.

Der vorliegende Band zeichnet Thea von Harbous Kindheit, Jugend und ihr Leben als junge Erwachsene nach. Schnell setzt sich für den Leser zusammen, worauf sich die spätere Meisterschaft gründet: Es sind vor allem ihre Jahre an verschiedenen Provinztheatern als Schauspielerin. Die ungeheure Fülle der Stücke, in denen sie auftrat – vom Schwank bis zur hehren Klassik –, haben offenbar ihr Gespür für Wirkung, Dramaturgie und Interaktion mit dem Publikum geschärft. Die junge Dame konzentrierte sich keineswegs auf emotionale Affekte, sondern offenkundig reifte sie parallel zu ihrer Schauspielkarriere, stets wissensdurstig, zur autodidaktischen Theater- und Literaturwissenschaftlerin.

Bereits 20jährig hielt sie Vorträge über spätklassische und moderne Literatur, schriftstellerte seit ihrer Kindheit: Lyrik, Humoresken, Novellen und legte schließlich mit 16 Jahren einen ersten Roman vor. Lange bevor sie mit dem Filmbetrieb in Kontakt kam, konnte sie beim Schreiben auf einen ungeheuren Fundus an Wissen und praktischen Erfahrungen zurückgreifen. Auch privat: Der Vater war meistens abwesend und mehr oder weniger musste Thea von Harbou mit ihren Aktivitäten nicht nur sich selbst, sondern auch Mutter und Großmutter ernähren. Wir haben es demnach ganz und gar nicht mit dem Zeitvertreib eines adligen Fräuleins zu tun, sondern mit harter Arbeit und dem ernsthaften Interesse an ihr. Es ist nicht überraschend, dass es in Harbous Werk mehrere Filme über selbstständige, berufstätige und vor allem erfolgreiche Frauen gibt: „Die unmögliche Frau” (1936), „Die Frau am Scheidewege” (1938), „Clarissa” (1941), die im Kontext ihrer Entstehungszeit als außergewöhnlich gelten dürfen.

Und da ist noch etwas Anderes, Wichtiges. Vielleicht Schicksal – der magische Ort Radebeul in Sachsen, von dem aus sich der Geist des Llano Estacado über die ganze deutsche Nation ausbreitete. Im heutigen Ortsteil Niederlößnitz wächst Thea von Harbou auf. In der Nachbarschaft wohnt nicht nur die Schriftstellerkollegin Wilhelmine Heimburg, die Nachfolgerin der sehr viel gelesenen Autorin E. Marlitt, sondern in Oberlößnitz, später in Radebeul-Ost, auch Karl May. Jener Karl May öffnete den Deutschen mit seinen Romanen die Welt und nahm diese Welt gleichsam für die Deutschen in Besitz, nicht gewalttätig, aber durchaus mit nationalem Sendungsbewusstsein. Die junge Thea war bei ihm zu Gast. Der Eindruck muss prägend gewesen sein, für ihr ganzes Leben und sicher auch für ihren sehr wilhelminischen Blick auf den Planeten. Unter Karl Mays Jüngern und grenzenlosen Verehrern befand sich nicht nur Thea von Harbou, sondern auch ihr späterer Ehemann Fritz Lang und bekanntermaßen Adolf Hitler. Verfluchtes 20. Jahrhundert! Hat denn wirklich alles mit allem zu tun?

Thea von Harbous Roman „Das indische Grabmal” (1918) ist ihr berühmtester und wirkmächtigster Tribut an Karl May und seinem Geiste würdig. Er hat all jenen, die im eigenen Land ausharren mussten, für Generationen einen neuen Traum von Ferne und Exotik beschert – zumindest bis nach seiner dritten Verfilmung durch Fritz Lang (1959), bevor in den 1970ern die große Pauschal-Reisewelle der Teutonen in die weite Welt anbrach. Thea von Harbous Werk ist für das kulturelle Gedächtnis der Deutschen wichtiger, als es ihm derzeit irgendjemand zugesteht.

„Mit krausem Haar und krausem Sinn.”1Biografischer Entwurf über die Lebensjahre 1888-1918 der Autorin, Theater-Schauspielerin und Regisseurin Thea von Harbou Reinhold Keiner

Anfang Juli 1912 in Düsseldorf am Rhein. Die Stadt hat im Rahmen eines Marine-Kongresses Besuch von einer Torpedobootflottille, die viele Menschen auf die Straßen und an den Rhein lockt, zudem finden das jährliche Rheinfest des Düsseldorfer Verkehrs-Vereins und im Stadttheater, wie jedes Jahr, seit dem 22. Juni die Festaufführungen des „Rheinischen Goethe-Vereins” statt. Auf dem Programm stehen diesmal Werke der Dramatiker Friedrich Schiller und Heinrich von Kleist.

Die junge Dame, die das Hotel Heck in der Blumenstraße mit seiner großzügigen Innenausstattung betritt und dort eines der 30 Zimmer bucht, ist 23 Jahre alt, von schlanker Statur und hat große, gütige, leuchtende Augen.2 Der neue Hotelgast ist eine schöne Frau und heißt Thea von Harbou. Der schmale Kopf mit der fein gemeißelten Stirn, um die sich eine reiche Krone schlichten, mattblonden Haares schlingt, vereinigt Energie und Klugheit mit liebenswürdiger Anmut zu einer reinen Harmonie.3 Sie spricht schlicht und einfach und ist bei ihrer Jugend von außergewöhnlicher Intelligenz, mit fließenden englischen und französischen Sprachkenntnissen, geschult auch als Violinistin und Pianistin, von graziöser Sicherheit im Auftreten.

Sie betritt das Hotel alleine, ist heute, im Gegensatz zu den letzten Jahren, nicht in Begleitung ihrer Mutter Clotilde von Harbou und ihrer Großmutter mütterlicherseits, Marie d’Alinge, die beide bisher – als ‚Anstandsdamen’ – auf die Wahrung der gesellschaftlichen Etikette bei der jungen Adligen geachtet haben. Besonders die Großmutter bringt für diese pädagogische Aufgabe beste Voraussetzungen mit, ist sie doch die Tochter des Erziehers der Prinzen im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach.

Thea von Harbou ist seit 1906 Theater-Schauspielerin und wird bei den Rheinischen Goethe-Festspielen im Juli 1912 zwei Rollen spielen: am 4./5. und 6. die Agnes Sorel in „Die Jungfrau von Orleans” von Friedrich Schiller und am 10. und 11. – in den beiden Schlussvorstellungen – die Prinzessin Natalie von Oranien im „Prinz Friedrich von Homburg” von Heinrich von Kleist.

Die Festspiele, zu denen Besucher aus dem ganzen Rheinland kommen, werden von Max Grube, dem damaligen Intendanten des Meininger Hoftheaters geleitet und für Schauspieler ist es eine Ehre, nach Düsseldorf eingeladen zu werden. Die Festspiele sind eine ‚Ausstellung’ deutscher Schauspielkunst, was ebenfalls ihren Reiz ausmacht. Viele Darsteller lernen sich hier zum ersten Mal privat und bei der Arbeit kennen. Ihr Stammquartier ist auch in diesem Jahr das durch seine vorzügliche Küche und seinen gut gefüllten Weinkeller bei den Künstlern geschätzte gemütliche Hotel Heck, wo man sich nach am Theater getaner Arbeit trifft: „Diese humorsprudelnden Abende – und Nächte wird keiner vergessen, der sie miterlebt … hat.”4

In ihrem Reisegepäck, mit dem Thea von Harbou das Hotel Heck betritt, befindet sich aber noch ein weiteres für ihre weitere Karriere wichtiges Requisit, eine – für spätere Verhältnisse große – Schreibmaschine der Firma Stoewer, eine Typenhebelmaschine mit Vorderaufschlag und einfacher Umschaltung, die in vier Tastenreihen 44 Tasten und 88 Zeichen besitzt. Die Maschine, mit der sie überall Eindruck macht, ist mit einem zweifarbigen Farbband ausgestattet und hat eine automatische Farbbandumschaltung. Thea von Harbou ist nämlich nicht nur Theater-Schauspielerin, sie ist auch Schriftstellerin, und dies eigentlich seit ihrem neunten Lebensjahr.

1Zeile aus ihrem Gedicht „Krauses Haar, krauser Sinn!”. Abgedruckt in: Thea von Harbou: Gedichte. Dresden: Verlag des ‚Apollo’ 1902.

2Vgl.: Brief unbekannter Verfasser an Adolf Winds. 22.3.1912. (Standort: DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum e. V., Frankfurt a. Main, Brief-Konvulut Thea von Harbou: 157/1-6)

3Vgl.: Werbetext der Freien Bühne Stuttgart. (Standort: DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum e. V., Frankfurt a. Main, ebd.: 295/1)

4Max Grube: Am Hofe der Kunst. Leipzig: Verlag Grethlein & Co. 1923. S. 297.

„Die wilde Hummel ist’s, die kleine …”5

1897 nimmt sich Thea von Harbou ein Stück Papier und schreibt darauf eine Geschichte, in deren Mittelpunkt eine Katze steht, um derentwillen ein Mann von einem anderen tüchtig verhauen wird, weil er das Tier misshandelt hat. Es ist ihr erstes Werk und gelangt auch in die Öffentlichkeit. Keck, wie sie ist, schickt sie es einer Zeitung, ohne ihr Alter anzugeben. Die Geschichte wird für gut befunden und zu ihrer Überraschung bekommt sie sogar 25 Mark als Honorar.6

In der Geschichte gibt sie ihrer Tierliebe schriftstellerischen Ausdruck. Tiere sind in ihrer Kindheit ihre einzigen Spielkameradinnen und -kameraden, mit ihnen umgibt sie sich in ihrer jeweiligen ländlichen Heimat völlig wahllos, vom Bernhardiner, den Kühen und den Käuzchen an bis zum Feuersalamander und Laubfrosch herunter.7 Alle Tiere liebt und umhegt sie gleichermaßen, ob in ihrem Geburtsort Tauperlitz bei Hof, dem Rittergut der Familie, auf dem Gut ‚Vogelgesang’ in der sächsischen Schweiz, in der Nähe von Pirna, oder im Villenort Niederlößnitz bei Dresden, wo die Familie seit 1894 lebt – in Nähe zu dem in der damals auch noch eigenständigen Landgemeinde Oberlößnitz (später auch: Radebeul) lebenden Schriftsteller Karl May8, der für Thea von Harbou im neuen Jahrhundert noch eine wichtige Rolle spielen wird.

1897 schreibt und veröffentlicht sie aber nicht nur ihre erste Geschichte, sie entwickelt auch ihre zweite große Leidenschaft, die sie bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs begleiten wird, das Theaterspielen, allerdings noch nach von ihr dafür eigens verfassten Dramen und Trauerspielen.

Das Drama „In terra pax!” schreibt sie auch bereits mit neun Jahren, ein Jahr später dann ein Trauerspiel in fünf Akten, das die unglückselige trojanische Königstochter Kassandra in fünffüßige Jamben presst. Mit Damasttüchern umhüllt, die sie bei ihrer Mutter ausleiht und in Falten drapiert, spielt sie sämtliche Rollen des Trauerspiels mit einem ungeheuren Aufwand von Körperbewegungen und Lautstärke – es ist, so die Autorin zwölf Jahre später mit Ironie, wahrhaft erschütternd!9

Drama und Trauerspiel werden nie veröffentlicht, aber Schriftstellerin und Schauspielerin sind von nun an so in ihrer Person verwoben, dass sie die beiden Bereiche die nächsten 16 Jahre nicht mehr zu trennen vermag.10

5Zeile aus ihrem Gedicht „Krauses Haar, krauser Sinn!”. Abgedruckt in: Thea von Harbou: Gedichte. a. a. O.

6Vgl.: Thea von Harbou und Ernst Petersen erzählen von ihren ersten Werken. In: 12 Uhr-Blatt (Berlin). Nr. 110. 8.5.1943.

7Vgl.: Thea von Harbou: „Meine erste Liebe”. Bekenntnisse namhafter Persönlichkeiten, die… In: Die Woche (Berlin). Nr. 52. 25.12.1926.

8Von 1891 bis 1895 lebt Karl May in Oberlößnitz in der ‚Villa Agnes’, Nizzastr. 13 (heute: Lößnitzgrundstr. 2).

9Vgl.: Brief mit ‚literarisiertem Lebenslauf ’ von Thea von Harbou an Franz Brümmer (Weimar). 18.2.1910. (Standort: Staatsbibliothek zu Berlin/Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Handschriftenabteilung)

10Vgl. ebd.

„Eins und dreimal acht: Drei Kaiser an der Macht”

Das Jahr 1888 bringt große Veränderungen im Deutschen Reich. Es wird das später so genannte Drei-Kaiser-Jahr. Kaiser Wilhelm I. stirbt am 9. März. Sein Sohn und Nachfolger Friedrich Wilhelm überlebt ihn nur um 99 Tage, er entschläft am 15. Juni in Potsdam. Ihm folgt am selben Tag als Thronfolger sein ältester Sohn Friedrich Wilhelm, der als Kaiser Wilhelm II. den Thron als Deutscher Kaiser und König von Preußen besteigt.

Am 27. Dezember des Jahres, am ersten Tag nach den Weihnachtsfeiertagen, erblickt Thea Gabriele11 von Harbou in Tauperlitz bei Hof, einem weltabgeschiedenen und lärmfernen oberfränkischen Dorf, im dortigen Rittergut der Familie, im damaligen Haus 2412, in den späten Abendstunden das Licht der Welt – in einem Winter, der nicht enden will. Bis spät in den März des nächsten Jahres hinein fällt Schnee und abermals Schnee. Thea von Harbou gehört zum titulierten Adel, wird sozusagen in Windeln mit siebenzackiger Krone gewickelt.13

Über eine große Steintreppe in der Eingangshalle, versehen mit einem hohen Geländer aus dunklem Holz, gelangt man in die oberen Gemächer des Gutes, in hohe Räume, düster und dunkel.14 Für ihre Mutter Clotilde von Harbou, die sich hier nur sehr langsam von der schweren Geburt ihrer Tochter erholt15, ist es bereits die fünfte Schwangerschaft in ihrer Ehe mit dem jetzigen Rittergutsbesitzer Baron Theodor von Harbou.

Beide lernen sich früh kennen und lieben. Clotilde, geboren am 8. Dezember 1857 in Zwickau in Sachsen im Schloss Osterstein, ist eine Tochter des Direktors der Strafanstalt Zwickau, von Eugen d’Alinge, Sohn französischer Emigranten, und seiner Frau Marie, geb. Hertel. Er humanisiert in seiner Anstalt, die er von 1850 bis 1886 leitet, den Strafvollzug, um späterer Rückfälligkeit vorzubeugen. Zu den Maßnahmen gehören u. a. Unterricht und Erziehung für die Gefangenen, ein System von Verhaltensregeln und Disziplinarmaßnahmen, Verdienstmöglichkeiten entsprechend dem geleisteten Arbeitspensum und auch der Verzicht auf das bisherige Kahlscheren der Köpfe. „Ich dien” ist der Wahlspruch von Eugen d’Alinge, den er allzeit im Munde führt und dem sich auch seine Enkelin Thea von Harbou später immer verpflichtet fühlt. Zwischen 1865 und 1868 gehört auch Karl May zu den Insassen der Strafanstalt.16

Erzogen und unterrichtet wird seine Tochter Clotilde d’Alinge von zwei Privatlehrern. Mit 18 Jahren, im Oktober 1876, verlobt sie sich mit dem herzoglich altenburgischen Forstverwalter Theodor von Harbou, geboren am 2. März 184817, Sohn von Andreas Paul Adolph von Harbou und seiner Frau Mathilde, geb. Jensen. Adolph von Harbou ist Jurist und Regierungsrat, war u. a. Staatsminister in der Regierung des Herzogtums Sachsen-Meiningen und ist seit 1866 Regierungschef des Fürstentums Reuß jüngerer Linie, einem Kleinstaat im Osten des heutigen Landes Thüringen mit Gera als damaliger Hauptstadt.

11Ihr Zweitname ist vermutlich auf die gleichnamige Schwester ihrer Mutter zurückzuführen.

12Das Anwesen der Familie befand sich im heutigen Hofer Weg des Ortsteils Tauperlitz der Gemeinde Döhlau.

13Vgl.: Friedrich A. Mainz: Man sollte THEA von HARBOU einsperren… In: Information. Klatsch-Journal Nr. Eins (Wiesbaden). Nr. 6. 4.7.1952.

14Vgl.: Ernst Gortner: Schattenmund. Die kinematographischen Visionen der Thea Gabriele von Harbou. In: Bernd Flessner (Hrsg.): Visionäre aus Franken - Sechs phantastische Biographien. Neustadt an der Aisch: Verlag Ph.C.W. Schmidt 2000. S. 65.

15Vgl.: Clotilde von Harbou, geb. d’Alinge: Mein Lebenslauf. o.O., o.J. – im Archiv des Verfassers.

16Vgl.: Christian Heermann: Diva Thea von Harbou. In: Roderich Haug/Bernhard Schmid: Karl-May-Welten V. Bamberg/Radebeul: Karl-May-Verlag 2017. S. 142.

17Sein vollständiger Name ist: Theodor Nicolaus Carl von Harbou.

Adel verpflichtet

Die ‚von Harbou’ sind eine alte Adelsfamilie, deren Wurzeln sich bis 1440 ins dänische Jütland zurückverfolgen lassen.18 Unter den Ahnen finden sich Minister und Offiziere, aber keine Seeräuber, wie Thea von Harbou später einmal als Grund für ihre ‚ausufernde Fantasie’ ironisch vermuten wird.19

In diese Familie ‚von Harbou’ in Gera kommt Clotilde d’Alinge als junge Braut und wird dort mit großer Liebe und Güte empfangen. Sie wird bei Hof vorgestellt und ist nun ganz ‚Dame’, muss allerdings bald auf ihren Bräutigam verzichten, der bereits wenige Wochen nach der Verlobung und nach der Teilnahme an einem Manöver als Artillerieoffizier wieder nach Posen reist, wo er die Forsten des Herzogs von Sachsen-Altenburg verwaltet.

Theodor von Harbou war Student der Königlich-Sächsischen Forstakademie Tharandt in der Nähe von Dresden. Bei Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 meldete er sich zum Einjährig-Freiwilligen Dienst bei der Artillerie in Dresden und marschierte Ende September 1870 als Kanonier bei der Königlich-Sächsischen 3. Leichten Feldbatterie 5 mit der Ersatzmannschaft zur Einschließung von Paris ab. Er machte die Kämpfe um Brie, Champigny und Villiers Ende November, Anfang Dezember 1870 mit. Später ist er an der Beschießung und Besetzung des Mont Avron beteiligt.20

Theodor von Harbou und Clotilde d’Alinge heiraten am 5. Juni 1877 in Zwickau, verzichten aber auf eine längere Hochzeitsreise, möglicherweise, weil der Vater von Theodor von Harbou wenige Tage nach der Hochzeit am 24. Juni 1877 verstirbt.21 Das Brautpaar fährt so schnell wie möglich wieder nach Posen, in das Forsthaus in Huta22Pusta, von wo aus Theodor von Harbou die herzoglich altenburgischen Forsten verwaltet – eine durchaus standesgemäße Beschäftigung im niederen Adel!23

In Huta Pusta werden sie von Theodors Schwester Marie empfangen, die ihrem Bruder bis zu seiner Verheiratung das Haus geführt hat. Die 1853 in Meiningen geborene Marie von Harbou war Hofdame und Gouvernante bei der Prinzessin Elisabeth zu Wied, der späteren Königin von Rumänien24, sowie später Erzieherin sowie Buch-Übersetzerin aus dem Englischen und Dänischen. In ihren letzten beiden Lebensjahren, sie stirbt im November 1904, ist sie in Berlin Inhaberin eines Damenpensionats, dem ‚Mathildenheim’!

Marie von Harbou ist Clotilde in der ersten Zeit im Forsthaus eine große Hilfe, weist sie ein in ihre neuen Aufgaben im Haushalt, im Garten und in der Landwirtschaft. Ihre große Liebe zur Natur und zu den Tieren, die sie später auf ihre Tochter Thea übertragen wird, machen ihr die Eingewöhnung in der fremden Umgebung ebenfalls leicht. Clotilde lernt auch Polnisch, weil sich unter den Untergebenen ihres Mannes auch Polen befinden. Das gesellschaftliche Leben des Ehepaares beschränkt sich aber auf Verkehr mit den Rittergütern und Oberförstereien in der näheren Umgebung.25

18Nur der Adel besitzt die Fähigkeit, die eigenen Vorfahren etliche Jahrhunderte zurückverfolgen zu können – und nicht nur, wie üblich, zwei oder drei Generationen!

19Vgl.: Sie ist ein Stück Filmgeschichte. In: Spandauer Volksblatt (Berlin/West). 30.3.1951.

20Vgl.: Stefan Schaaf: Thea von Harbou Skizzenbuch - Frühe Werke und Quellen. Norderstedt: Books on Demand 2020. S. 15.

21Ende 1880 erhält Dr. Andreas Paul Adolph von Harbou, da er sich große Verdienste um das Fürstentum Reuß j. L. erworben hatte und beim Volk sehr beliebt gewesen war, auf dem Friedhof in Gera ein eigenes Grabdenkmal. Eine Inschrift lautet: ‚Der allgemeinen Wohlfahrt galt sein Streben.’

22Schreibweise auch Hutta.

23Neben dem Forstwesen strebte der Adel insgesamt zu dieser Zeit neben Hof, Militär, Regierung und Verwaltung auch noch in die Diplomatie.

24Die auch unter dem Pseudonym Carmen Sylva schriftstellerisch tätig war!

25Vgl.: Clotilde von Harbou, geb. d’Alinge. Mein Lebenslauf. a. a. O.

„Mama bleibt immer schön!”26

Fast ein Jahr nach ihrer Hochzeit, im Mai 1878, gebiert sie, nach drei Tagen und Nächten unter furchtbaren Schmerzen, betreut von einem Arzt, ihrem Mann und ihrer Mutter, zu der sie bis zu deren Tod 1920 ein sehr enges Verhältnis hat, einen toten Knaben. Das Kind wird in ihr getötet, um sie zu retten.

Fast eineinhalb Jahre später, am 31. Oktober 1879, kommt sie mit ihrem Sohn Horst nieder, der gut gedeiht und den sie auch viele Monate selbst nährt. Horst von Harbou27 wird sich viele Jahre später, 1914, noch einmal an seinen Geburtsort in Huta erinnern, in einem Brief an seine Mutter: „Es war ordentlich rührend für mich, das liebe Häusl zu sehen nach all der Zeit & […] Die schönen Akazien wiegten sich genau wie damals über mir, als ich endlich ins Haus ging & mir die Zimmer ansah, in denen Du gearbeitet & --- mich geboren hast – es war zu lieb, das Alles zu durchleben & wie ein Märchen, das man gerne 2 mal liest, nochmals durchzukosten.”28 Zu Besuch ist er zu dieser Zeit auf dem in der Nähe gelegenen Gut Wierzonka, das vom „Paten Treskow”29bewirtschaftet wird. Im nächsten Jahr, am 2. Februar 191530, wird er, der zwischenzeitliche Hauptmann und Kompanie-Chef im Infanterie-Regiment Nr. 134, Margarethe von Treskow heiraten, eine ‚Kriegshochzeit’ in ihrem Elternhaus, Gut Chludowo in der Provinz Posen.

Die nächsten drei Schwangerschaften von Clotilde von Harbou erfolgen nach dem Umzug 1880 nach Tauperlitz. 1883, am 12. September kommt ihre Tochter Ilse zur Welt31, verstirbt aber bereits nach drei Jahren an Diphtherie, am 14. November 1886 – ein Erlebnis, an das sich auch ihr Mann Theodor über 20 Jahre später noch lebhaft erinnert32, spielte man dem todkranken Kind doch immer wieder das Lied „Fischerin, du Kleine” vor, um es zu beruhigen. Für Clotilde von Harbou ist der Tod dieser Tochter im Rückblick das furchtbarste, was sie je erlebte.33

Auch ihre nächste Tochter Vera, geboren am 15. August 188634, verstirbt sehr jung, am 2. August 1887, während einer Epidemie. Im April des Jahres war auch bereits die Mutter ihres Mannes verstorben. Clotilde von Harbou verliert in einem Jahr zwei Töchter und ihre Schwiegermutter und weilt anschließend zur Erholung in dem Königlich Sächsischen Staatsbad und Kurort Bad Elster, Treffpunkt des Adels und der besseren Gesellschaft aus ganz Europa, wo sie nicht nur gesundet, sondern auch ihre spätere enge Freundin Mathilde von Winterfeld aus der Residenz- und Kurstadt Wiesbaden kennenlernt, Gattin des Oberst Rudolf von Winterfeld. Man fährt später zusammen u. a. zu den Bayreuther Richard-Wagner-Festspielen, und die ‚von Winterfeld’ besuchen auch die ‚von Harbou’ auf ihrem Rittergut in Tauperlitz. Dort stehen die Verhältnisse wirtschaftlich nach der Geburt von Thea von Harbou 1888 nicht zum Besten.

26Zeile aus ihrem Gedicht „An meine Mama!”. In: Thea von Harbou: Gedichte. a. a. O.

27Sein vollständiger Name ist: Horst Walter Rudolph von Harbou.

28Brief von Horst von Harbou an Clotilde von Harbou. 21.6.1914. (Standort: DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum e. V., Frankfurt a. Main, a. a. O.: 28/1-3)

29Ebd.

30Die Angaben über den Tag der Hochzeit sind unterschiedlich. In einem handschriftlich verfassten Stammbaum der Familie von Harbou ist notiert: 2. November 1915. In der „Sächsische Staatszeitung” aus Dresden wird die Kriegstrauung am 16.2.1915 angezeigt!

31Ihr vollständiger Name ist: Ilse Marie Clotilde von Harbou.

32Vgl.: Brief von Theodor von Harbou an Clotilde von Harbou. 31.3.1907. (Standort: DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum e. V., Frankfurt a. Main, a. a. O.: 096/1-3)

33Vgl.: Clotilde von Harbou, geb. d’Alinge. Mein Lebenslauf. a. a. O.

34Ihr vollständiger Name ist: Vera Elisabeth von Harbou.

Fichtenwälder, grüne Wiesen und kleine Dörfer

Tauperlitz bei Hof an der Saale, heute zur Gemeinde Döhlau gehörend, hat zu dieser Zeit nur ca. 40 Häuser. Die Menschen leben von der Landwirtschaft oder arbeiten in der Porzellanfabrik im benachbarten Ort Moschendorf sowie in der Textilindustrie in der aufstrebenden Stadt Hof.35