Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Un félin et sa maîtresse, aux caractères bien trempés, racontent leurs expériences à la recherche du bonheur dans deux mondes décalés. Il est sociable et apprécie la compagnie des humains. Elle est asociale et préfère les relations avec les chats. Ayant tous deux connu la maltraitance, l’abandon et la maladie, ils étaient faits l’un pour l’autre et leur rencontre fait des étincelles. Mais elle commet une maladresse, dont elle se repend, et le chat perd confiance. Après maintes péripéties, elle parvient à apprivoiser celui qu’elle considère comme son septième et dernier chat. Ils connaissent alors un attachement réciproque jusqu’à ce que la mort les sépare. Emotion et passion s’entremêlent dans leurs visions de la condition animale et de la nature humaine. Ce récit touchant teinté d’humour soulève des sujets tels que la valeur de la vie, la responsabilité, le deuil, l’absence, mais aussi la joie et l’appétit de vivre.

À PROPOS DE L'AUTRICE

Plus qu’une passion, l’écriture représente pour

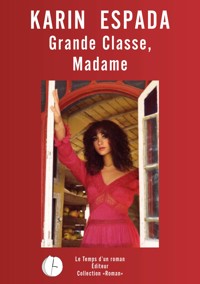

Karin ESPADA un besoin fondamental. Après des contes, nouvelles et poèmes de jeunesse, à 17 ans elle rédige son premier roman "Les Cavatines De 1979 à 1984", la Gazette du Palais, à Biarritz, la sollicite pour des chroniques humoristiques en Espolant, un langage imaginaire. En 1983, elle publie Instantanés, un recueil de poésies, objet d’un article élogieux dans le journal Sud-Ouest. "Un Espace pour se rencontrer" (Roman) paraît en 2007. La Nouvelle Pléiade édite deux recueils de poésies "Présence d’Esprit" en 2015 et "Fragmentations" en 2016. Le fondateur, Vital HEURTEBISE, poète reconnu, a rédigé la 4ème de couverture pour ces deux ouvrages, ainsi que plusieurs parutions dans sa revue l’Étrave. Lors de concours littéraires aux Jeux Floraux, elle reçoit plusieurs prix pour des nouvelles et des poèmes. Son troisième roman "Grande classe, Madame", a paru en 2024 aux éditions Temps d’un Roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 386

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Karin ESPADA

Vibrisses

A Victor

La femme, comme le chat, a neuf vies.

John HEYWOOD

Je crois que les chats sont des esprits venus sur terre. Un chat, j’en suis convaincu, pourrait marcher sur un nuage.

Jules VERNE

La cause des animaux passe avant le souci de me ridiculiser.

Émile ZOLA

Le véritable test moral de l’humanité, son test fondamental, consiste dans ses attitudes envers ceux qui sont à sa merci : les animaux.

Milan KUNDERA

PREMIERE PARTIE

L’ASCENSION VERS LE BONHEUR

Tu sais Chips, il faut que je te parle. C’est certainement la dernière fois que tu me vois. Je sens bien que mes jours sont comptés. Mon corps s’épuise, mon esprit devient confus. Avant de ne plus avoir de forces, je viens vers toi te raconter tout ce que j’ai vécu, pour que tu ne m’oublies pas et pour que je continue à vivre à travers toi.

Malgré nos fréquentes bagarres, tu restes ma meilleure amie. Batailles plus ou moins sérieuses, du reste, au gré de mes humeurs. Quand je suis arrivé ici, j’avais déjà un certain âge selon notre espèce. Toi, tu n’étais pas encore totalement adulte lorsque je t’ai vue pour la première fois et jamais je ne me serais attaqué à un plus petit que moi. Les coups de pattes chez les félins, tu le sais bien, font partie du jeu. Mais quelquefois, je me reposais. Je n’étais pas d’humeur à m’amuser, alors je te chassais jusqu’à ce que tu comprennes que tu m’agaçais.

Lors de mes premières sorties dans le parc, il était vierge de tout occupant et pas un chat ne venait même le traverser. J’en ai fait mon domaine privé sur lequel je régnais en maître. Je profitais de ce jardin à la pelouse bien tondue, aux buissons feuillus qui l’entouraient, aux arbres majestueux qui l’agrémentaient. Mais j’étais seul à en disposer et n’ayant personne à dominer, tout compte fait je n’étais maître de rien. Un roi sans sujets n’est qu’un roi de pacotille. La solitude me pesait, la compagnie me manquait, ne serait-ce que pour prouver de quel bois je me chauffais.

Quand je t’ai aperçue la première fois, tu étais assise derrière une fenêtre de l’immeuble voisin. L’hiver la nuit tombe vite et les lumières étaient déjà allumées dans les chaumières. Je voyais ta silhouette à contre-jour avec tes petites oreilles bien dressées. Pour nous félins, l’obscurité ne représente pas un obstacle. Nous disposons d’une vision qui s’accommode parfaitement aux ténèbres. J’ai très bien distingué ta jolie frimousse, ton pelage tigré, ton ventre et ton museau blancs et tes petites bottes assorties. Je t’ai trouvée très attirante.

Moi, je n’étais qu’un rouquin, pourtant pas aussi ordinaire que ce qualificatif l’implique. Ma couleur tirait sur le blond, ce qui me valut le sobriquet de « chat jaune » de la part des gamins de la résidence. Avec ma haute stature musclée, mes vibrisses touffues et mes grands yeux verts dont je savais jouer, les humains me considéraient comme un beau spécimen de la race européenne. Je pouvais encore séduire et je n’aurais pas été castré, je t’aurais bien proposé un tour de manège !

Depuis ce moment-là, je me suis posté tous les jours devant ton balcon, t’appelant en silence, pour te faire partager cet espace vert que j’avais décidé d’être mien et où j’ai toléré ta présence tant que tu respectais ma loi. Nous avons appris à nous connaître, mais je ne t’ai jamais raconté mon passé. C’est cette vie antérieure dont je veux te faire part, pour que tu saches vraiment d’où je viens et qui j’étais quand j’aurai disparu.

Je n’ai aucune réminiscence précise du début de mon existence. J’ignore à quoi ressemblait ma mère et si j’étais issu d’une nombreuse fratrie. Étant sourd et aveugle à ma naissance comme tous les chatons, je garde juste en mémoire ce que mes autres sens m’ont transmis. Je baignais dans le bien-être de fonctions vitales assouvies. Une chaleur réconfortante, un appétit rassasié, une lumière tamisée suffisaient à mon bonheur primaire. Surgit par bribes un téton gonflé de lait où j’aspirais goulument en pressant une mamelle pour remplir mon petit estomac affamé. Une langue râpeuse me toilettait tandis que je me nourrissais. Après ce copieux repas, je m’endormais repu contre un flanc tiède, bercé par un ronronnement d’une douceur lénifiante.

Je me serais contenté de ces moments de félicité intime mais je ne devais plus connaître cette béatitude quasi divine. Obéissant à la loi cosmique de l’impermanence des choses, tout bonheur doit également prendre fin.

Un matin, je me réveillai tout contre la fourrure chaude de ma mère. Je ne saurais dire la teinte de son pelage. Était-elle noire, blanche, tigrée ou rousse ? Était-elle une chatte de race ou mâtinée ? Je l’ignore, mais ses poils étaient longs et soyeux. Mes yeux s’étaient ouverts à peine quelques jours auparavant et j’avais encore du mal à discerner les couleurs et les formes. Tout ce dont je me souviens c’est son odeur rassurante et le contentement que me procurait son contact.

Ce matin-là, j’ai senti une force étrangère m’empoigner et m’arracher à cette couche douillette à l’abri des dangers. J’ai été transporté dans les airs à bord d’une nacelle charnue dotée de tentacules. Toutefois la délicatesse de cet envol compensa le vertige qui fit battre mon cœur à une vitesse encore inconnue. J’appris plus tard qu’il s’agissait d’une main humaine. L’absence de pilosité dense me surprit tout d’abord mais petit à petit je m’accoutumai à ce rapport direct avec la peau glabre. Je compris également avec l’habitude que cet appendice remplissait de multiples fonctions. Outre sa dextérité à accomplir des tâches compliquées, je ne retins que celles me concernant : me nourrir, me caresser et, à l’occasion, me frapper.

Je fus déposé dans une boîte à chaussures au fond de laquelle avait été pliée une couverture polaire. Elle devait me tenir lieu de lit pendant quelque temps jusqu’à ce que je fusse capable d’en sortir pour explorer mon nouvel environnement. Elle demeura un refuge chaque fois que j’avais besoin de m’isoler et que je n’étais plus en mesure de supporter les agressions du monde extérieur. Quand elle devint trop étriquée, un couffin de fourrure synthétique la remplaça. Privé de câlins maternels, je faisais allègrement papatoune en mordillant son pseudo poil un peu rêche au goût insipide.

Je fis un voyage qui me parut interminable dans une machine bruyante et cahotante, catapulté vers un avenir aussi incertain qu’effrayant. Finalement le moteur s’éteignit, les portières s’ouvrirent et puis claquèrent. Le réceptacle dans lequel je m’étais assoupi fut soulevé à nouveau dans l’espace, pour trouver sa place dans ce qui devait constituer mon futur foyer.

Ne percevant pas la notion du temps comme les humains, je ne saurais dire combien de jours il me fallut pour m’adapter au mode de vie qui m’était maintenant imposé.

Dès que la main de géant me sortit de mon lit, je ressentis un besoin impératif de manger. Le ventre creux, je cherchais la tétine nourricière, patounant la couverture où je dormais, à moitié apeuré et totalement désorienté.

Je fus placé devant un bol où des petits morceaux de mie de pain flottaient dans du lait. Je réalisai vite que cette étrange bouillie se substituait à ce que j’avais l’habitude d’avaler. Je l’ingurgitais avec difficulté, toutefois elle avait le mérite de me rassasier. Elle fut rapidement remplacée par une patée molle dont l’odeur agressait mes narines toutes neuves et le goût mon palais délicat. N’ayant rien d’autre à me mettre sous mes minuscules dents de lait, je fus bien obligé de m’en contenter.

Conscient de la bienveillance dispensée à mon égard, je prenais peu à peu confiance et manifestais ma reconnaissance par des ronronnements sonores. Je sortais de ma torpeur infantile et m’intéressais aux jouets mis à ma disposition. J’avais besoin d’attention et le faisais savoir en poussant des cris en proportion avec ma taille. Déjà à cet âge-là, à peine sevré, je supportais mal la solitude.

Ma vision s’améliorait petit à petit mais ne me permettait pas encore de distinguer avec précision tout ce qui m’entourait. Je devais me fier à mon odorat et à mon ouïe pour imaginer les êtres avec lesquels il me faudrait partager mon quotidien. Grâce à ces sens exacerbés dans notre espèce, même si je ne savais pas compter, je déterminais que ces individus devaient être deux.

Je humais des senteurs bien distinctes qui me persuadèrent que j’avais affaire à une femelle et à un mâle. L’une exhalait un parfum suave et discret de pivoine fraîche, l’autre répandait des effluves plus marqués et bien moins délectables. Les voix aussi différaient dans leur registre et dans leur débit. Je reconnus rapidement auquel des deux les associer. Ils bavardaient beaucoup mais j’avais du mal à comprendre ce verbiage étrange qui leur servait de miaulement.

Je grandissais à vive allure. La nourriture me profitait au point de me donner un petit ventre bien rondouillard. Mon pelage poussait et s’étoffait. Mes vibrisses s’épaississaient et s’allongeaient de chaque côté de mon museau qui, lui, restait incontestablement rose. Ma vue me permettait à présent de voir tout ce qui se passait autour de moi et de quoi était composé mon habitat.

Mes Maîtres, je les appelais désormais ainsi, s’absentaient de longues heures durant la journée. Livré à moi-même je dormais le plus souvent. Pendant le temps de veille, j’explorais ce terrain de jeux clos. J’étais seul pour découvrir le monde et faire mon apprentissage sans l’exemple de ma mère dont j’avais presque complètement oublié l’existence. A cet âge-là, la mémoire n’a pas encore acquis de consistance et sa substance est volatile.

J’arrivais maintenant à monter sur les sièges à ma hauteur. Je m’aidais de mes griffes devenues bien acérées pour atteindre mon objectif. Je m’agrippais aux flancs des fauteuils qui prirent vite l’aspect vieilli des bonnes occasions chinées dans les brocantes. Je grimpais aisément sur le canapé au tissu moelleux où mes pattes s’enfonçaient et que j’écorchais gaillardement. Dans une autre pièce où je n’avais pas le droit de pénétrer, trônait une immense couche. Dès que mes Maîtres avaient le dos tourné, je me faufilais dans ce lieu sacré où ils dormaient et s’adonnaient à des ébats amoureux, juste pour m’assoupir dans ces étoffes imprégnées de leur odeur. J’y laissais des traces de pas, témoins de mon passage et la violation de ce sanctuaire n’était pas pour plaire à tout le monde. D’autant qu’à plusieurs reprises, je m’attaquai aux écouteurs du Maître et rongeai leur cordon, les rendant inutilisables.

Le Maître n’appréciait pas mes prouesses athlétiques, ni mes accès de curiosité, pas plus que mon penchant pour les fils électriques. Il grondait et sifflait entre ses dents. Ces bruits menaçants m’effrayaient. J’allais me cacher dans un coin où il ne pouvait pas m’atteindre. Si par malheur il y parvenait, je recevais une bonne volée. Il me secouait violemment et me lançait loin dans la pièce où j’atterrissais contre le mur. Parfois il hurlait tellement dans mes petites oreilles délicates en m’écrabouillant dans ses mains énormes, que j’en avais des bourdonnements. Je craignais de m’approcher de lui et j’évitais de me trouver dans ses parages. A chaque fois, Maîtresse se précipitait pour me défendre mais le mal était fait.

Hormis ces courses effrénées où je sautais de meuble en meuble pour me défouler, je jouais avec des peluches disséminées dans le salon. Mais je préférais de loin une boulette de papier froissé que j’attrapais aisément entre mes dents. Elle émettait un crissement qui l’animait comme une matière vivante. La rouler d’un bout à l’autre de l’appartement pouvait m’occuper pendant des heures. J’avoue que je m’ennuyais tout de même. Je passais beaucoup de temps à dormir. Il me tardait le soir quand les lieux s’animaient et que je m’ébrouais, prêt pour des distractions interactives.

Ma Maîtresse arrivait toujours la première. Dès qu’elle passait la porte, elle me gratifiait de petits mots affectueux et de tendres caresses. Je n’avais pas de « vrai » nom. Pour elle, j’étais juste « Trésor ».

En revanche, le Maître ne me prêtait pas grande attention. A peine rentré, adressant une sorte de grognement à Maîtresse, il se dirigeait directement à la cuisine. J’entendais s’entrechoquer les bouteilles quand il ouvrait la porte du réfrigérateur. Je me précipitais à ses trousses, espérant qu’il me servirait mon repas. Je lui tournais autour, avec de petits miaulements. Je lui montais sur les chaussures pour lui faire comprendre que j’avais faim. Exaspéré, il me repoussait sans ménagements. Il me donnait des coups de pied virulents dans le ventre, parfois avec une telle force - devrais-je dire rage ? - que je ne pouvais m’empêcher de crier. Maîtresse accourait dans tous ses états et s’ensuivait une dispute où il me traitait de « sale chat ».

Quelquefois, je parvenais à monter sur le plan de travail pour réclamer à manger. Là aussi il m’envoyait un coup si brutal que je valdinguais sur le carrelage. Je restais au sol à moitié sonné. Dès que la douleur s’estompait un peu, j’allais me terrer, penaud, dans ma litière. Personne ne viendrait m’en tirer. Je gémissais à voix basse dans le noir des toilettes pour de pas recevoir encore une dérouillée.

Me parvenait à nouveau le tintement des bouteilles. Le Maître s’était resservi à boire. Ce bruit terrifiant se répétait plusieurs fois chaque soir. L’ivresse s’emparait de lui et l’enflammait comme un feu de forêt qui dévore les arbres. Il titubait et s’écroulait sur le sofa sans même toucher à son dîner. Le sommeil le gagnait et ses ronflements éraillaient sa forte respiration.

Maîtresse m’appelait doucement pour ne pas le réveiller de peur d’un nouvel affrontement. Elle remplissait ma gamelle en silence. Dès que j’avais terminé, elle me prenait dans ses bras pour me réconforter. Elle fourrait son visage dans mon cou et frottait son nez contre mon museau. Je la regardais pleurer, ne sachant pas comment interpréter les larmes. Toutefois, à travers ce ruissellement inexpliqué, je ressentais son chagrin au fond de moi. Elle me faisait tant de peine que c’était moi qui avais envie de la consoler.

Tandis que le Maître demeurait inerte, terrassé par l’alcool, elle m’emportait dans la chambre et me posait à côté d’elle sur le lit. Je me couchais tout contre son corps et mettais une patte sur elle en témoignage de compassion. Elle me caressait doucement et, dans un murmure contrit, elle répétait « mon pauvre Trésor, mon pauvre Trésor ». Nous restions ainsi sans broncher, l’oreille aux aguets, pour être vraiment sûrs que l’orage s’était dissipé.

J’éprouvais une affection grandissante pour cette gentille humaine. Elle paraissait si vulnérable, si blessée, j’en étais tout retourné. Des émotions nouvelles s’éveillaient en moi. Je ne savais comment les interpréter ni les manifester. Je suppose que je commençais à aimer Maîtresse. Malgré la virulence des scènes dont nous avions été victimes, une chaleur montait en moi, prémices de ce qui aurait pu être qualifié de bonheur.

Lorsqu’il faisait beau, elle m’ouvrait la fenêtre de la cuisine et je pouvais aller gambader dans le jardin de la résidence. Elle savait que je ne m’éloignais pas et que je pouvais retrouver tout seul le chemin de la maison. Les soirs où le Maître semblait de bonne humeur, sa voix tonitruante se faisait moins redoutable. Il leur arrivait alors d’oublier que j’étais sorti. Ils fermaient les volets sans s’inquiéter de savoir où je me trouvais. Une fois la nuit tombée, n’étant encore qu’un chaton sans défense, je frémissais d’anxiété d’affronter les dangers tapis dans la pénombre. Des sons étranges me faisaient sursauter. Chaque craquement de branche, chaque bruissement de feuille, chaque frémissement dans l’herbe, amplifiés par le silence de la nuit, faisaient battre mon coeur à tout rompre. Il résonnait comme une grande caisse au fond de ma poitrine. Apeuré, je miaulais devant la porte et attendais sur le paillasson. Personne n’ouvrait. Je me réfugiais alors sous un buisson pour tromper ma frayeur. J’étais triste et pleurais en silence pour ne pas attirer matou plus fort que moi qui m’aurait démoli. Je compris alors que les larmes servaient à laver la tristesse.

A l’aube, lorsqu’elle se levait, Maîtresse me cherchait dans la maison. Elle se souvenait brusquement qu’ils ne m’avaient pas fait rentrer la veille. Elle se postait sur le pas de la porte encore en pyjama et frissonnait dans le froid du petit matin au sortir du lit tout chaud. Inquiète, sans doute, elle m’appelait tout doucement pour ne réveiller personne. Dès que j’entendais sa voix si familière, je bondissais hors de mon abri de fortune et courais vers elle avec une fougue témoignant ma joie. Effusions et câlins, demande d’excuses, grosse gamelle compensatoire. Je lui pardonnais de bon cœur tout en dévorant ma pitance. Je n’étais ni gourmand ni goulu, mais l’angoisse et la fraîcheur nocturne avaient ouvert mon appétit.

Ainsi se déroulait ma petite vie et je m’en satisfaisais, n’en connaissant pas d’autre. Le temps semblait immuable dans sa division entre veille et sommeil. Autour de moi régnait la tranquillité hormis les hiatus effrayants que ponctuaient les colères du Maître et l’étourderie de ma Maîtresse à m’enfermer dehors. Somme toute, il n’arrivait rien de remarquable, sauf cet épisode tragique qui resterait à jamais gravé dans mon esprit.

Alors que j’étais tranquillement à faire une toilette consciencieuse derrière la baie vitrée du salon, j’aperçus à travers les rideaux une énorme machine, deux fois plus haute et longue que celle du Maître. Elle se gara sur le parking juste devant la maison. Nous étions au début de l’hiver et il faisait encore sombre. Son vrombissement étourdissant me terrorisa. Mes Maîtres allèrent au devant de ce monstre trémulant, à l’appellation alambiquée de semi-remorque, sans prendre la peine de fermer la porte d’entrée. J’en profitais pour me faufiler dans le jardin et me terrer sous la haie d’où je pourrais observer la suite des événements.

Les portes arrière du monstre s’ouvrirent et le hayon s’abaissa. Mes Maîtres s’entretinrent avec deux colosses qui descendirent de la cabine. A peine eurent-ils échangé quelques mots qu’ils entamèrent un étrange ballet auquel j’assistais perplexe. Les deux hommes entraient et sortaient de la maison à un rythme effréné. Ils transportaient tout son contenu et l’entassaient pêle-mêle au fond du camion, protégé par des couvertures que je trouvais très laides. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi ils vidaient subitement les lieux, mais averti par mon instinct d’un désastre imminent, petit à petit ma curiosité fit place à une inquiétude grandissante.

Mes Maîtres ne possédant pas grand-chose, l’affaire fut vite réglée. Les deux comparses remontèrent dans la cabine et claquèrent les portières. Le véhicule terrifiant s’ébranla et le chargement soigneusement sanglé fut emmené vers une destination inconnue, suivi par mes Maîtres dans leur voiture.

J’attendis jusqu’au soir qu’ils reviennent me chercher. Une telle angoisse m’étreignait que j’en oubliais mon estomac. La maison semblait morte et les volets demeuraient irrémédiablement clos. La nuit suivante, j’errai dans le jardin ne pouvant trouver le sommeil. Je guettais le bruit familier du moteur de la vieille Peugeot, sursautant dès qu’une voiture approchait, mais la déception me gagnait chaque fois. Je miaulais pendant des jours en bas des fenêtres mais personne n’ouvrit et je perdis espoir. J’étais infiniment malheureux que Maîtresse ait pu m’oublier, elle qui m’avait donné tant d’amour et de réconfort. La nuit, je me réfugiais sous la haie pour me protéger d’éventuels prédateurs, tremblant de peur, de froid et de faim.

J’étais désorienté, livré à moi-même dans une nature à moitié sauvage. Je ne savais pas quoi faire pour me sortir de cette situation. J’étais trop petit pour envisager des solutions pour ma subsistance. J’avais toujours été assisté, nourri et soigné, et j’ignorais totalement comment procéder. Recroquevillé sur moi-même, le ventre à même la terre, pétri d’angoisse, je versai pour la deuxième fois des larmes de chat, le museau enfoui dans mes pattes, et je finis par m’endormir.

Je devais me rendre à la sinistre évidence : j’étais abandonné. Les humains me considèreraient comme un chat errant. Je deviendrais un paria. Je rodais aux alentours, affamé, cherchant quelque pitance. L’hiver s’installait, le froid se faisait de plus en plus pinçant.

A force de me voir traîner dans les environs, les voisins me chassaient en tapant dans les mains ou en m’adressant un long « pchittttt » sonore pour me faire fuir, mais je ne savais pas où aller. Je m'étiolais et poussais des cris de plus en plus faibles. Parfois une âme généreuse et compatissante venait me porter de quoi satisfaire momentanément mon ventre qui grouillait. Je ne me laissais pas approcher pour autant et mon bienfaiteur occasionnel se décourageait, pensant sans doute que mes plaintes ne venaient pas que du manque de nourriture. Il se figurait peut-être que j’étais malade, ce qui le rebutait.

Quand l’obscurité régnait avec son lot d’insécurité, les ombres devenaient menaçantes. Je me faufilais sur le parking sous les châssis encore chauds des voitures qui me protégeaient aussi de la pluie et j’essayais de trouver le sommeil.

Plus personne n’eut le désir de me venir en aide. Je fus contraint d’élargir mon périmètre d’investigation pour subvenir à mes besoins fondamentaux. J’inspectais les poubelles lorsque les bennes à ordures avaient été laissées miraculeusement ouvertes. Il était dur de percer les sacs et souvent je n’y trouvais que des déchets non consommables. Je mendiais dès que je rencontrais quelqu’un qui m’aurait pris en pitié. Mais je n’y trouvais pas souvent mon compte. J’avais exploité toutes les ressources de mon quartier. C’est la mort dans l’âme que je décidai de m’en éloigner. La maison où j’avais habité avec mes Maîtres et où j’avais trouvé un semblant de bonheur restait irrévocablement fermée et je quittai ces lieux empli d’une indicible tristesse.

Je me rapprochais d’habitations plus denses espérant ainsi multiplier mes chances de survie. Je traversais les rues quasi désertes de cette cité dortoir. Je longeais des murs entourant des jardins en apparence paisibles mais d’où pouvait surgir l’ennemi. Tapis dans des recoins pourtant insoupçonnables, des congénères repéraient ma présence et m’expulsaient de leur territoire avec force crachements et hurlements. Je détalais le plus vite possible avec ces furies aux trousses jusqu’à ce qu’ils abandonnent la poursuite. Des chiens aboyaient férocement dès qu’ils m’avaient flairé dans les parages. Alors parfois des humains sortaient de chez eux, cherchant à m’effrayer pour que je déguerpisse et imposer le silence à leurs molosses hargneux.

Je ne me sentais bienvenu nulle part. J’étais un chat des rues. Honni, banni, puni, je me demandais ce que j’avais commis de si répréhensible pour être ainsi maudit. Existait-il une justice dans ce monde ? Avais-je seulement demandé de naître ? Je devais subir les conséquences de ma condition. Au nom de quelle loi ? Y avait-il quelqu’un qui se souciait de savoir comment j’allais pouvoir survivre ? Je ne pouvais compter que sur moi-même. Trouver en moi les ressources qui me permettraient d’échapper à la misère et à la déchéance.

A bout de forces après ces courses effrénées, j’atteignis le parking d’un supermarché. Je me terrais sous les voitures, un endroit que je connaissais bien et où je me sentais momentanément en sécurité. Quand j’avais trop froid, je me couchais sur un capot encore chaud. Malheureusement, elles ne séjournaient pas longtemps et je devais sans cesse changer d’abri. Quand arrivait le soir, le parking se dépeuplait et je me réfugiais alors sous les chariots protégés par un auvent. Je n’avais toujours rien trouvé à me mettre sous les crocs. Je buvais dans les flaques mais je manquais cruellement d’aliments solides. Je commençais à avoir des vertiges.

J’avais remarqué que dès l’ouverture du magasin, des hommes se plantaient sous le porche devant la porte. Ils ne venaient pas tous les jours, sauf l’un d’eux qui attira plus particulièrement mon attention. Il s’asseyait à même le sol, immobile comme une statue de sel. Il paraissait aussi démuni que moi et dans ses yeux fatigués, il me semblait lire une lueur de désespoir. Je devinai qu’il espérait que les passants lui fassent la charité. J’osai l’approcher pour mieux le jauger. Malgré les rides qui sillonnaient son visage et son air las, il ne me fit pas l’impression d’un homme âgé. Il dégageait une bonté paisible et j’aurais juré qu’il esquissa un sourire lorsqu’il m’aperçut. Il sentait le savon et ses vêtements étaient usés jusqu’à la trame mais ils étaient propres. Je ne notai aucun effluve d’alcool comme celui qu’empestait l’haleine du Maître. Je pris tout de suite confiance et me hasardai à le frôler, avant de me poster à côté de lui dans la position stylée de la déesse Bastet. Il n’avait pas vraiment de quoi s’alimenter convenablement, mais il me donna avec bon coeur quelques miettes de son frugal casse-croûte.

Les mêmes personnes passaient régulièrement devant nous, le plus souvent en nous ignorant comme s’ils ne nous calculaient pas. Ils entraient avec des caddies vides et ressortaient avec des sacs emplis de victuailles. La plupart se détournaient de nous, considérant sans doute que nous aurions pu les contaminer comme des pestiférés. Quelques-uns s’étonnaient de voir un chat assis sagement à côté de cet homme déguenillé. D’autres jetaient une pièce dans sa sébile cabossée en évitant de nous regarder, avec le même dégoût que s’ils avaient lancé un morceau de viande avariée à un chien galeux.

En revanche, certains se penchaient avec une expression bienveillante et parfois une main s’aventurait à me tapoter la tête. Je restais imperturbable mais j’appréciais ces caresses, même si je ne le montrais pas, ces gestes de sympathie qui me manquaient tant.

Indépendamment de leur réaction à notre égard, tous ces humains qui franchissaient le seuil du supermarché étaient tellement accoutumés à nous trouver là qu’ils ne faisaient plus attention à nous. Nous faisions pour ainsi dire partie du décor et ils nous ignoraient.

Tous sauf une, la charmante dame qui se hasardait tous les jours à lisser mon pelage. Elle me gratifiait de petits mots dont je ne saisissais pas la signification mais que je supposais affectueux à l’intonation de sa voix. Je m’habituai à ces marques quotidiennes de gentillesse, tant et si bien que je l’attendais.

Mon compagnon de galère n’était pas un homme loquace. A part « bonjour » et « merci », je ne l’avais rien entendu dire d’autre à ses semblables. En revanche tous les matins, dès que j’arrivais à mon poste, il se fendait de la même phrase d’une voix amicale « Tiens, te voilà toi » suivie d’un gloussement joyeux.

Après les préliminaires d’usage pour tenter de m’apprivoiser, la dame lui demanda si je lui appartenais. Il secoua la tête négativement, sans détourner les yeux du point qu’il s’était fixé dans l’horizon de son esprit.

Depuis ce moment-là, elle redoubla de sollicitude à mon égard. Elle m’apporta des boulettes dans une soucoupe qu’elle posa devant mon museau. L’odeur me parut familière et je supposai qu’elles étaient comestibles. Elles craquaient un peu sous la dent. J’eus du mal à les réduire en miettes avec mes incisives de chaton d’à peine quelques millimètres, mais j’en arrivai finalement à bout.

De jour en jour, cette dame chaleureuse grignotait la distance entre nous et me consacrait davantage de temps. Elle me devenait de plus en plus chère. La reconnaissance du ventre, sans doute, et l’intérêt qu’elle portait à un être aussi insignifiant que moi, car je ne connaissais rien d’elle. Elle restait accroupie à mes côtés et je la laissais toucher ma fourrure toute douce. Les yeux fermés, je sentais sa main descendre lentement du haut de mon crâne jusqu’au milieu de mon dos. Elle n’osa pas descendre trop bas. Elle devina que je n’apprécierais peut-être pas. Parfois elle me lissait la joue du revers de ses doigts en susurrant des cajoleries et je goûtais ces papouilles avec une félicité que j’avais crue définitivement révolue.

De croquettes en câlins, elle m’amadoua tant que je lui accordai une entière confiance. Elle me prit même dans ses bras et, conquis par des paroles enjôleuses, je me laissai emporter loin de ce porche venteux et ce camarade silencieux. J’eus des pensées compatissantes pour lui, espérant qu’il rencontrerait comme moi une protectrice assez attentionnée pour le sortir de la situation fâcheuse dans laquelle il se trouvait.

Elle me posa avec la plus grande délicatesse sur le siège passager à l’avant de la voiture où elle avait installé une couverture polaire soigneusement pliée. Elle s’engouffra à son tour à la place conducteur et mit le moteur en marche.

Nous roulions lentement. Au début, je m’étais assis, stoïque. Mon museau ne dépassait pas le tableau de bord et je ne voyais rien. Résigné, je me suis alors allongé à moitié. Je sentais la nausée m’envahir à ce que je supposais être des virages ou des coups de freins. Je restais sans bouger essayant de penser à autre chose. Pourtant elle semblait faire attention aux cahots de la route. Peut-être était-ce l’angoisse qui montait. Elle dut s’en rendre compte à mon silence et à mon immobilité. Elle me parlait, émettant des miaulements dans une langue inconnue. La manière de poser sa voix se voulait apaisante. Elle me regardait à la dérobée, sans quitter la route des yeux avec un sourire rassurant. De temps en temps, elle lâchait le volant d’une main pour me gratouiller entre les deux oreilles.

Le voyage me paraissait interminable. Malgré tout, mon stress commençait à descendre et la curiosité l’emportait. Où m’emmenait-elle ? Elle avait sans doute beaucoup réfléchi avant de franchir ce pas qui engageait sa responsabilité. J’échafaudais des scénarios à la hauteur de mon imagination bridée par ma courte expérience. Me conduisait-elle dans sa maison ? Je me figurais un intérieur propre et douillet. Je visualisais un gros canapé en velours avec des coussins moelleux pour faire la sieste. A en juger par l’aspect de la dame si pomponnée, j’anticipais un environnement calme, une ambiance parfumée de senteurs subtiles, des tapis épais qui étouffent les pas, des tentures qui tamisent la lumière, une nourriture raffinée. Je ne mentionnerais pas le décor indubitablement soigné, étant moins sensible à l’esthétique qu’au confort et au régal des sens. Un palais de délices où je pourrais atteindre le paroxysme de la félicité. Le top du top, pour employer un langage ordinaire qui me convenait mieux.

Bercé par le ronronnement monotone du moteur, nourri de ces pensées merveilleuses, je m’assoupis et cédai à la rêverie. Mes illusions m’entraînèrent vers des rivages lointains au goût de paradis perdu.

Soudain se termine notre périple. La voiture s’arrête. Quant à moi, je reste figé dans la position du sphinx. D’aucuns auraient dit « en poulet rôti », mais je trouve cette expression beaucoup moins élégante. En fait, depuis que je fréquente cette dame, ou plutôt l’inverse, mon vocabulaire s’est enrichi et s’est amélioré. Sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, disons que j’ai développé un langage plus châtié.

Je ne vois encore rien de ce qui se passe autour de moi. J’entends une meute de chiens qui aboient dans un concert désordonné. Je devine de la détresse dans ces cris et ces jappements. Je suis stupéfait.

La dame sort du véhicule et me laisse seul à cogiter. Elle revient dans la minute, ouvre ma portière et me prend dans ses bras, enveloppé dans la couverture. Je n’en mène pas large. Je me cramponne. Je ne veux pas la lâcher.

Nous abordons un bâtiment crapoteux et délabré dans lequel nous pénétrons. Il fait sombre. Les chiens se sont tus. Nous passons dans un corridor étroit qui débouche à nouveau à l’air libre. Je m’en réjouis tant les odeurs nauséabondes heurtaient mes jeunes narines.

Nous arrivons finalement devant une dépendance qui ressemble à un hangar. Une porte, encore un corridor, encore une porte. Elle me dépose dans les mains d’une autre dame. Elle me caresse le museau du revers de la paume en lissant ma moustache, murmure quelques paroles et s’éloigne sans se retourner. Je pousse un petit gémissement mais elle poursuit inéluctablement son chemin. J’ai le pressentiment que je ne la reverrai plus. Elle ne s’est plus jamais manifestée.

Cet événement traumatisant ne s’effacera jamais de ma mémoire. Aujourd’hui encore il subsiste comme une deuxième trahison. Après cette nouvelle déception, comment aurais-je encore pu accorder ma confiance à un humain ? J’eus la tentation de me laisser dépérir tant cet endroit que je n’arrivais pas à définir s’avérait déprimant. Était-ce donc là où je devrais finir mes jours ?

Je jetai un regard autour de moi et je ne pus éprouver que de la consternation. Une grande salle aux murs d’un blanc aveuglant regorgeait de paniers, de couffins, d’arbres à chat, de couvertures posées à même le sol ou positionnées en hauteur sur des tables et des étagères. Tout un mobilier hétéroclite qui avait dû s’entasser là sans réel souci d’agencement. Parmi ce fatras improvisé destiné au repos, s’intercalaient des litières maintenues dans un état de propreté acceptable compte tenu du nombre considérable de pensionnaires qui venaient s’y soulager. Sur des dessertes rondes s’encastraient des gamelles qui proposaient une variété de croquettes supposées satisfaire tous les goûts et même régaler les palais les plus délicats. Les fontaines à eau n’étaient pas en reste dans ces buffets à volonté.

La pièce était maintenue à une température constante, propre à contenter la nature frileuse des chats. L’ennui et la lassitude se greffaient à cette atmosphère soporifique pour induire la plupart dans une somnolence quasi permanente. En revanche, ceux qui avaient besoin de se dégourdir les pattes, pouvaient profiter d’un extérieur un peu plus vaste, à ciel ouvert. Il était entièrement grillagé, murs et plafond, aménagé sans logique, comme si l’ordre ne s’inscrivait pas dans la conception féline du monde, ce qui est une erreur humaine de jugement.

Les premiers temps, je restai prostré, désemparé, livré à moi-même - cela j’en avais l’habitude à présent - mais surtout privé de liberté. Des odeurs douteuses me chatouillaient parfois le nez et des miaulements de détresse parvenaient à mes oreilles.

Plusieurs fois par jour, la soigneuse dédiée à la chatterie venait nettoyer les litières et remplir les gamelles. Elle distribuait tout aussi bien les caresses et chacun recevait sa trop courte ration d’attention. Lorsqu’elle se baissait pour accomplir ses tâches, je lui grimpais sur le dos et m’installais sur ses épaules les pattes pendantes de chaque côté de son cou. Elle s’en amusait, pensant sûrement qu’il s’agissait d’une démonstration d’affection, alors que je n’avais qu’une seule obsession : qu’elle m’embarque hors d’ici. A part cette éventuelle opportunité qui ne se présenta pas, c’était ma seule chance d’évasion.

Après une brève période d’effarement et de découragement, je passai à la phase de résignation puis à celle d’exploration. Bien grand mot pour cette surface restreinte où j’eus vite fait le tour du propriétaire. J’entamais donc l’étape d’observation de mes supposés petits camarades.

Je n’avais jamais vu une telle concentration de congénères entassés dans un espace si confiné. Nouvel arrivant, je suscitais un intérêt qui s’éteignit aussi vite qu’il s’était avivé. Bien que je craignis de me faire attaquer, je ne lisais aucune agressivité dans leurs prunelles écarquillées, mais plutôt de la tristesse et même de l’abattement.

Je n’aurais jamais imaginé qu’il existait autant de variété de races, tant dans la couleur de la robe que de sa longueur. Confronté à des individus de tous poils dans les deux sexes, je dénombrais des adultes plus ou moins vieux et des chatons plus ou moins turbulents.

Je remarquais qu’ils étaient tous dotés d’élégance, de souplesse, de charme. Je pourrais paraître présomptueux d’affirmer, car j’appartiens à la même espèce, que chacun d’entre eux revêtait une belle apparence. Force est de souligner qu’il n’existe pas de chat moche, même dans les races les plus communes. Malgré cette constatation, la plupart de ceux qui séjournaient dans cette prison sinistre furent trouvés sans foyer, abandonnés sur la voie publique, maltraités, blessés, affamés, terrorisés… Honte aux humains !

Je m’enhardis à quelques approches avec ceux qui m’inspiraient de vagues affinités. Il y eut bien quelques frôlements de fourrures, des vrombissements de vibrisses, des coups de pattes échangés, mais je me lassai vite de ces relations éphémères et superficielles.

A part une jolie petite chatte blanche aux yeux d’un bleu profond qui venait se lover contre moi ou cette adorable minette grise angora aux yeux verts qui papillonnaient langoureusement, je n’eus pas d’autre coup de coeur. Mignonnes comme elles étaient, elles furent vite adoptées et j’enviais leur sort, ou plutôt leur bonheur.

A cette époque-là, j’avais encore mes attributs sexuels. J’approchais de mes six mois et je commençais à manifester des signes de puberté. Marquages urinaires, miaulements intempestifs, agressivité envers certains mâles qui tournaient autour des femelles que je convoitais. Toutes ces démonstrations de désir alertèrent la soigneuse.

Ce qui devait arriver arriva… je fus remis entre les mains d’un humain qui eut quelque mal à m’attraper. Subodorant la menace d’un châtiment injustifié dans son comportement étrange, je galopais dans tous les sens. Il finit par m’alpaguer. Il me colla un chiffon humide sur le museau et puis ce fut le noir. Je repris connaissance dans une cage individuelle où, fatigué, je restai plusieurs jours. Je ne sentais aucune douleur dans mon entrejambe. En revanche l’oreille me brûlait à l’endroit où ils avaient gravé une plaque minéralogique qui servirait à m’identifier sous le nom ridicule de Taxi.

De temps en temps, des humains nous rendaient visite. Ils nous passaient en revue comme des marchandises dans les grands magasins. Quand leur choix se portait sur l’un d’entre nous, l’heureux élu disparaissait à tout jamais. Si les premières fois, ces « enlèvements » me parurent suspects, je me rendis vite compte du but de la manœuvre. Je réalisai surtout qu’ils représentaient ma seule opportunité de retrouver la liberté et un foyer aimant.

Des semaines passèrent mais aucun visiteur ne s’intéressa à moi. Je devais leur paraître vraiment insignifiant. Je décidai de me faire remarquer en déployant toutes mes armes de séduction. C’était ma seule échappatoire sinon le désespoir allait s’emparer de moi. Je finirais par pourrir entre ces quatre murs parmi des poilus dépressifs et résignés. Je compris alors pleinement le sens du mot « enfermement ».

Tranquille dans mon coin, les hormones calmées par la castration, je soupirais d’ennui et de découragement quand la porte s’ouvrit. Deux humains s’engouffrèrent à la suite de la soigneuse. Ils traversèrent la première salle où tout le monde se planqua à part quelques bravaches en quête de sauvetage. Un printemps timide peinait à chasser une météo maussade et nous restions au chaud dans l’attente d’un miracle.

Lorsque les humains pénétrèrent l’espace extérieur grillagé, je me dis que c’était le bon moment pour sauter sur l’occasion. Je rassemblai tout mon courage et suivis le maigre cortège. La femme s’accroupit, dans l’expectative de je ne sais quel événement. C’est à ce moment précis que je fis mon apparition et tentai de m’exercer à l’art de la persuasion.

Je me pavanais, ondulant de l’échine, la queue bien droite, le regard franc, décontracté mais déterminé. Confronté à un enjeu aussi vital, toute forme d’appréhension avait disparu. Je me dirigeai vers elle d’un pas assuré. Elle tendit la main vers moi juste sous mon museau, pour me faire sentir le bout de ses doigts, preuve de bienveillance pour un chat.

Tout à coup, mes sens chavirèrent. Je fermai les paupières une fraction de seconde. Une bouffée d’antan me chatouilla les neurones olfactifs. Ce n’était pas une fragrance sophistiquée de pivoine ou de jasmin, ni de quelconque essence précieuse. Non, il émanait d’elle des senteurs mêlées d’herbe humide de rosée et de fleurs sauvages, un parfum de nature et de liberté qui réveilla des souvenirs enfouis. A cet instant précis, je fus convaincu que c’était ELLE qui devait devenir mon humaine.

Suivant mon exemple, les autres affluèrent soudain de toutes parts et l’espace extérieur fut vite pris d’assaut. Il n’était pas question que je cède ma place si valeureusement conquise et que quiconque me vole la vedette. Je passai à la vitesse supérieure pour influencer le choix de la femme. Elle riait sous cape fascinée par cette invasion soudaine de félins défilant sur un podium imaginaire. Je me frottais contre ses jambes pour y déposer mes phéromones, j’effectuais des petits sauts de cabri pour donner des coups de boule amicaux dans la paume de sa main, j’exécutais une danse improvisée autour d’elle traçant ainsi un cercle magique pour me l’attacher.

Je crus déceler un sourire se dessiner sur son visage. Nous les chats, nous ne possédons pas les mêmes aptitudes morphologiques que les humains et je ne sus l’imiter. Je fis de mon mieux pour qu’elle reçoive mon message de sympathie. Contractant mes zygomatiques orbiculaires, je parvins à rétrécir légèrement mes yeux et clignai des paupières en guise de réponse complice.

Malgré tous mes efforts, la magie n’opéra pas. Ce fugace instant de connivence s’acheva quand elle passa en revue mes compagnons d’infortune. La désillusion me submergea d’autant plus quand elle se redressa et quitta le refuge. Le découragement s’empara de moi. Sans le moindre entrain, je rejoignis la place que je m’étais assignée sur une couverture, dans un recoin sombre de la salle couverte. Anéanti par la déception, le museau enfoui dans les pattes, pour la troisième fois de ma vie je versai des larmes de chat.

Le lendemain, je me morfondais toujours. Je me sentais triste, abattu, sans espoir. En deux mots, totalement démoralisé. Je n’avais pas touché à la nourriture, je n’avais pas bougé. Autant mourir tout de suite, me dis-je. J’aurais pu rester ainsi, prostré pendant des jours si l’humaine, embaumant les matins au jardin et que j’avais voulu mienne, n’était pas revenue.

Sans conviction, avec un air contrit qui reflétait bien mes sentiments profonds, je la rejoignis à l’extérieur. Elle avait repris la même posture, sauf que j’avais perdu mon entrain de la veille. Immobile, elle attendait peut-être l’inspiration, cette étincelle qui engendre la bonne décision. Je grimpai sur ses genoux avec humilité, m’allongeai sur ses jambes et enfouis ma tête dans le creux de son bras. Dans cette attitude de soumission, tout mon être lui criait « Prends moi ».

Enveloppé de cette douce chaleur humaine, je n’avais plus envie de bouger, mais la soigneuse m’en extirpa pour me fourrer dans une cage. Quelle était encore cette nouvelle punition ? Elle me transbahuta à travers la chatterie, reprenant le couloir que je traversai à mon arrivée. Nous sortîmes à l’air libre et après quelques palabres, elle déposa la cage sur le siège passager d’une voiture.

Encore un voyage ! Encore les cahots de la route ! Encore la nausée qui allait m’envahir ! En revanche, cette fois-ci je n’éprouvai pas de curiosité mais plutôt de l’incertitude.

Enfin le trajet se termina et l’humaine au parfum envoûtant de fraîcheur et de liberté m’emporta dans ce qui, présumai-je non sans étonnement, représentait mon futur foyer. Je jubilai lorsqu’elle ouvrit la cage, découvrant la magnificence des lieux qui m’étaient offerts et dont j’étais le seul chat à pouvoir profiter. Je supposai également que je devais considérer la gentille humaine qui m’avait sauvé la vie comme ma Nouvelle Maîtresse. Cette pensée m’emplit d’une joie folle que j’eus du mal à exprimer. Tout au plus, je trépignai sur place avant de commencer mon exploration pour me familiariser avec cet environnement inconnu.

LE PARADIS TERRESTRE

Je flottais dans une incroyable griserie. J’étais HEUREUX. Ma Nouvelle Maîtresse me laissait prendre mes marques, m’approprier la maison qui était désormais mienne.

Je me hasardai à regarder par la baie vitrée et là, se révéla un paysage extraordinaire auquel je ne m’attendais pas. Un jardin privé s’étalait devant mes yeux ébahis et je piaillais d’envie d’y aller me dégourdir les pattes. Elle m’observait, visiblement amusée de me voir l’implorer. Conciliante, elle m’ouvrit la porte et je me précipitai à l’extérieur où l’air frais me fit frissonner d’allégresse.

Ce n’était pas véritablement un jardin comme j’avais pu connaître. L’herbe y était absente et les arbres n’y poussaient pas directement dans le sol. Malgré tout sa superficie me suffisait largement comme terrain de jeu. Un garde-corps en métal légèrement en retrait du bord en délimitait les contours. Il était bordé de grandes jardinières garnies de plantes dont j’avais jusque-là ignoré l’existence.

J’exultais, courais dans tous les sens, sautillais, cabriolais sous le regard jovial de ma Nouvelle Maîtresse. Les dalles en pierre rugueuses heurtaient mes coussinets. Même si j’avais préféré une pelouse moelleuse, j’oublierais vite ce détail insignifiant comparé au plaisir de me retrouver à l’extérieur.

Je ne pensais qu’à une chose, être libre. Mais pas une liberté telle que je l’avais connue : une liberté fondée sur l’abandon, empreinte de tristesse, de regrets, de peur ; une liberté accompagnée de faim, de froid, d’errance.

J